Егоров Б.Ф., Лотман Ю.М., Вердеревская Н.А., Щукин В.Г. и др. Из истории русской культуры. Том V (XIX век)

Подождите немного. Документ загружается.

представить в цеховую управу пробную работу, подлежащую освидетельствованию

присяжных мастеров или просто наиболее опытных и искусных мастеров. Цеховая управа

представляла свое решение общей ремесленной управе, куда кандидат в мастера мог

представить и свою жалобу на решение цеховой управы. Но закон специально оговаривал,

что подмастерье, опорочивший себя дурным поведением и заслуживший наказание, не

может быть мастером, пока ремесленная управа и старшина цеха не удостоверятся в его

исправлении.

Для перехода в мастера требовалось также достижение 21-летнего возраста.

В городах с упрощенным ремесленным устройством для открытия собственной

мастерской ремесленному работнику выдавалось ремесленное свидетельство. Полу-

чивший звание ремесленника обязан был в течение 6 месяцев открыть мастерскую.

Ученики принимались к мастеру при двух свидетелях (один со стороны мастера, один —

того, кто отдает в учение), в присутствии которых заключался договор о сроке учения,

содержании и т. д. Контракт мог быть письменный, тогда его свидетельствовали

ремесленные маклеры или нотариусы. Мастер должен был представить ученика цеховому

старшине и старшинским товарищам, которые записывали его в ученичью книгу.

Обучение по закону должно было продолжаться не менее 3 и не более 5 лет, но в случаях,

когда ученик уже владел какими-то основами ремесла, цеховая управа могла «по

рассуждению» этот срок сократить. Возраст для поступления в ученики специально не

оговаривался, но если считать, что для достижения звания мастера требовался возраст 21

год, а в подмастерьях нужно было пробыть не менее 3-х лет, нормальным возрастом для

поступления в ученики мог считаться 16-летний.

Бели мастер умирал раньше окончания срока учения, то ученик мог оставаться у

продолжавшей дело вдовы мастера. Условием для этого было наличие у вдовы мастера

искусного подмастерья. Но ученик мог также в этом случае перейти к другому мастеру.

811

В случае явной неспособности ученика к изучаемому ремеслу после 6 месяцев со дня

заключения договора об учении мастер обязан был известить об этом родителей ученика

или других лиц, отдавших того в учение. В противном случае он при окончании срока

должен был заплатить столько, сколько заработал бы нанятый работник за этот срок. Не

имел права мастер и просто согнать ученика ранее договорного срока без законных

причин, а при наличии таких причин — только с разрешения цехового старшины и его

товарищей.

После 3 лет учения мастер должен был дать письменное свидетельство об успехах и

поведении ученика, после чего тот мог уйти от мастера или остаться у него.

Формально закон защищал права учеников и ограничивал злоупотребления. Мастер

обязан был учеников «учить усердно, обходиться с ними человеколюбивым и кротким

образом, без вины их не наказывать и занимать должное время наукою, не принуждая их к

домашнему его служению и работам». Но на практике преобладала, конечно, не эта

нарисованная законодателем идиллическая картина, а скорее та, которая предстоит нам в

письме чеховского Ваньки Жукова или в горьковских рассказах.

Закон устанавливал 6 ремесленных рабочих дней в неделю с обязательным отдыхом в

воскресенье и двунадесятые праздники. Рабочий день должен был начинаться в 6 утра и

длиться до 6 вечера с перерывом в полчаса на завтрак и в полтора часа на обед и отдых, т.

е. 10 часов. На практике этот регламент, особенно для учеников, чаще всего не

соблюдался. Нередко рабочий день продолжался с 6—7 утра до 10 вечера.

Всякую работу ремесленник должен был делать по устному или письменному договору с

заказчиком. В подавляющем большинстве случаев речь шла лишь об устной

договоренности о сроке и цене.

Сезонные и в значительной мере строительные работы велись артелями. Артели бывали

промысловые (рыболовецкие, охотничьи), строительные (плотников, каменщиков и т. п.),

специализирующиеся на погрузочно-разгрузочных работах, бурлацкие; существовали

артели и в различных кустарных производствах. В сельской местности были даже

портновские.

812

Артели были одной из стариннейших традиционных для России форм организации

труда. В XIX веке было несколько типов артелей. В одних все члены артели участво-

вали в ней личным трудовым вкладом, причем распределение дохода шло поровну (с

учетом, разумеется, квалификации каждого: опытные мастера или наиболее физически

сильные рабочие получали больше, ученики меньше). Руководил артелью выборный

атаман. Но в других, где производство работ требовало наличия дорогостоящего ин-

вентаря (например, в рыболовецком промысле) или определенного начального

капитала, доход распределялся сообразно не только трудовому вкладу, но и

вложенному капиталу. Были артели, которые возглавлял подрядчик, которому

принадлежал и капитал, и необходимые для нахождения работы связи. В других же

случаях подрядчик выступал в качестве лишь нанимателя артели.

Наиболее распространенным типом члена артели был крестьянин, ушедший на

сезонный отхожий промысел. В рыболовецких и т. п. промысловых артелях артельная

работа могла быть и основным занятием ее участников.

Лица, работавшие по найму на фабриках и заводах и в личном услужении (до реформы

это могли быть как свободные, так и отпущенные на оброк крепостные) практически

никак не были защищены законом, если не считать вошедшего в Свод законов благого

пожелания: «Хозяин с нанявшимися должен обходиться справедливо и кротко,

требовать от них токмо работы, условленной по договору, для которой наем учинен,

платить им точно и содержать исправно. Нанявшийся на работу должен быть верным,

послушным и почтительным к хозяину и его семье и стараться добрыми поступками и

поведением сохранить домашнюю тишину и согласие. Сия последняя обязанность

распространяется и на хозяина для отвращения случая к обоюдным неудовольствиям и

жалобам».

Договор о личном найме и об отдаче в обучение (для ремесленных учеников) должен

был быть написан на гербовой бумаге и заверен у частного маклера (позже — у

нотариуса) с обозначением всех условий. Но закон не запрещал нанимать и

наниматься и без письменного оформления (при условии представления

нанимающимся в рабо-

813

ту или в услужение узаконенного вида на свободное проживание; держать в найме

беспаспортных строжайше запрещалось, хотя на практике многие фабриканты и заво-

дчики этот запрет нарушали). Но в этом случае закон оговаривал, что «если сие учинено

там, где есть частный маклер, то наниматель и нанявшийся при споре между собою о

служении, работе или платеже не могут ожидать никакого пособия от управы благочиния,

и просьбы о том не принимаются в совестном суде». Последняя норма делала наемных

рабочих зачастую еще более бесправными, а нанимателя ущемляла мало.

В случае болезни, если деньги нанявшимся были взяты вперед, он должен был по

выздоровлении отработать их из расчета договорной платы. Эта норма распространялась и

на убытки (утрату или порчу вещей), причиненные наемным рабочим хозяину.

Продолжительность рабочего дня на фабриках и заводах до 1897 г. никак не

регламентировалась. В 1897 г. она была ограничена 10 1/2 часами.

Учрежденная в 1882 г. фабричная инспекция должна была изучать быт рабочих и в

определенной мере контролировать деятельность фабрикантов.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

В рамках бюрократической самодержавной монархии любая общественная

самодеятельность, прежде всего, создание общественных организаций допускалось лишь

в строго регламентированных рамках. В последней трети XVIII— XIX веков, вплоть до

1906 г., порядок создания всех легальных общественных организаций был разрешитель-

ный. Чаще всего уставы этих организаций были предметом сепаратного законодательства.

Наиболее долгим и сложным было утверждение уставов организаций, имевших

всероссийское значение. Гораздо легче разрешалась деятельность организаций,

ориентирующихся на типовой устав и ограничивавших свои действия конкретным горо-

дом, благотворительным или учебным заведением и т. д.

814

Научные общества

Первым в России научным обществом и вообще первой российской общественной

организацией стало учрежденное в 1765 г. при ближайшем участии Екатерины II и других

высокопоставленных лиц, а также некоторых видных академиков (Л. Эйлера, Я. Штелина

и др.) Вольное экономическое общество. Устав общества, формы и методы его работы во

многом предвосхитили важнейшие черты российских общественных организаций,

возникавших и действовавших в дальнейшем. Все члены общества делились на

действительных членов и членов-корреспондентов. Они должны были «делать и сообщать

опыты по всем частям народного хозяйства, от земледелия, звериных и рыбных

промыслов до горных дел и мануфактур, а также давать собственные сочинения по

разным частям приватной и государственной экономии; делать извлечения из

иностранных писаний», а также «представлять новые изобретения по механике и

деревенской архитектуре». На заседаниях общества заслушивались и обсуждались

различные доклады. Общество проводило открытые конкурсы на лучшие сочинения по

заданным темам, рассылало анкеты, вело переписку с русскими и иностранными

корреспондентами, издавало «Труды Вольного экономического общества». Если в

царствование Екатерины II одной из главных тем, обсуждавшихся в обществе (в том числе

в рамках открытого конкурса, объявленного по инициативе самой императрицы), были

пути и способы отмены или преобразования крепостного права, то в дальнейшем

жизнеспособность Вольного экономического общества была обусловлена его вниманием к

насущным проблемам сельского хозяйства, волновавших наиболее предприимчивых

помещиков, а также его деятельностью по изучению экономики, статистики, этнографии

России.

Бюджет Вольного экономического общества складывался в основном из

правительственных субсидий и пожертвований отдельных меценатов; членские взносы и

доходы от продажи изданий общества составляли его меньшую часть.

815

В дальнейшем большую роль в деятельности общества стали играть создаваемые при нем

и его отделениях комитеты и комиссии, занимавшиеся не только пропагандой

экономических и сельскохозяйственных знаний и научным изучением природных

ресурсов России, но и распространением общего начального образования и улучшением

медицинской помощи сельскому населению (Комитет грамотности, Медицинский

комитет, Комитет по оказанию помощи голодающим, Почвенная комиссия, Пчеловодная

комиссия и т. п.).

Вольное экономическое общество просуществовало до 1918 г., пережив Российскую

империю.

В дальнейшем научные общества возникали при университетах. В 1771 г. при

Московском университете было открыто Вольное Российское Собрание, включившее в

свои ряды многих видных ученых и призванное заниматься главным образом

публикацией исторических источников. Хотя просуществовало оно недолго, но послу-

жило прообразом учрежденного в 1804 г. Общества истории и древностей российских при

Московском университете. Оно занималось собиранием и изданием письменных

источников по отечественной истории, а с 1846 г. стало издавать «Чтения в Обществе

истории и древностей российских при Московском университете», ставшие одним из

наиболее авторитетных исторических периодических изданий в России.

Созданное по его примеру в 1839 г. Одесское общество истории и древностей занималось

по преимуществу изучением археологических памятников Северного Причерноморья.

Специально филологическими обществами были Общество любителей отечественной

словесности при Казанском университете (1806—1853 гг.) и созданное в 1811 г. Общество

любителей российской словесности при Московском университете. Довольно

многочисленные исторические и филологические общества действовали в Остзейских

губерниях. И по составу, и по языку, на котором они работали, и по направленности это

были немецкие общества. Исключение составляло учрежденное в 1839 г. Ученое

эстонское общество при Дерптском университете.

Для большинства научных обществ, учрежденных при университетах, характерен их

полуофициальный характер,

816

выражавшийся в помещении сведений о членах этих обществ в «Месяцесловы» («Адрес-

календари»), финансировании их главным образом за счет ассигнований и пособий из

казны, решающем влиянии на состав их руководящих органов и деятельность

университетской администрации. Общества, возникающие не при университетах, в первой

половине XIX века находились либо под «высочайшим покровительством», либо

пользовались поддержкой государства в иной форме.

В 1805 г. при Московском университете образовалось первое в России

естественнонаучное общество — Московское общество испытателей природы. Основной

задачей общества было изучение природных богатств страны, а одним из основных

методов работы — организация научных экспедиций. Это общество существует и поныне.

В 1817 г. в С.-Петербурге было создано Минералогическое общество, также

сохранившееся по сей день.

В 1845 г. было создано прославленное и существующее и в наши дни Русское

географическое общество.

В это же время возникают и научные медицинские общества, для которых характерно

участие в них только профессионалов-медиков. В 1804 г. учреждается Общество

соревнователей врачебных и медицинских наук при Московском университете (в

дальнейшем — Физико-медицинское общество). В 1806 г. было создано Виленское

медицинское общество. В 1803 г. возникает Рижское химико-фармацевтическое общество,

а в 1818 г. С.-Петербургское фармацевтическое общество. С 1840-х гг. стали создаваться

общества врачей. Возникшее в 1840 г. Общество киевских врачей с открытием в Киеве

медицинского факультета стало вести значительную научную работу. Существовавшие в

С.-Петербурге, Москве, Одессе и Риге так называемые общества практических врачей

активной исследовательской работы не вели, но занимались обменом опытом между

практикующими врачами, снабжали их информацией о новейших достижениях медицины.

Эти общества приближались уже к типу профессионального объединения.

Научную работу вели и сельскохозяйственные общества, ориентированные прежде всего

на практические по-

817

требности земледелия. В 1819 г. было создано Московское общество сельского

хозяйства. В дальнейшем возникают Общество сельского хозяйства Южной России

(Одесса, 1828 г.), Казанское экономическое общество (1839 г.) и др. (всего до двух

десятков). Для них характерен менее официальный характер, хотя Министерство

государственных имуществ усиленно покровительствовало таким обществам и даже

насаждало их.

Полуобщественными организациями, подчинявшимися губернаторам, но

привлекавшими к себе лучшие силы местной интеллигенции и распространенными по

всей России, стали губернские статистические комитеты и губернские ученые

архивные комиссии.

Пореформенное время ознаменовалось бурным ростом числа научных обществ. В это

время утверждение уставов таких обществ перешло от императора к министру

народного просвещения или другим министрам (например, министру государственных

имуществ), что заметно упрощало и ускоряло процедуру их учреждения.

Активизировалась деятельность таких старых обществ, как Московское общество

истории и древностей российских, Общество любителей российской словесности и,

конечно, Русского географического общества. В 1869 г. возникает Филологическое

общество при С.-Петербургском университете, в 1872 г. — Историческое общество

Нестора-летописца при Киевском университете, в 1876 г. — Историко-

филологическое общество при Харьковском университете, в 1878 г. — Общество

археологии, истории и этнографии при Казанском университете, в 1888 г. —

Историко-филологическое общество при Новороссийском университете. В 1866 г.

Археолого-нумизма-тическое общество в С.-Петербурге было преобразовано в

Русское археологическое общество, а в 1864 г. было создано Московское

археологическое общество. В 1866 г. учреждается Русское историческое общество,

ставшее одним из важнейших научных исторических обществ России и внесшее

большой вклад в издание источников по отечественной истории («Сборники РИО»).

Несколько археологических обществ появляются в провинции, в том числе в городах,

не имевших универси-

27 — 810

818

тетов. С 1869 г. периодически собираются археологические съезды.

В 1884 г. было создано первое в России специальное научное философское общество под

названием Московского психологического общества.

После судебной реформы 1864 г. стали создаваться юридические общества —

Юридическое общество при Московском университете (1865 г.), при Киевском (1876 г.),

Петербургском (1877 г.), Казанском (1878 г.) и Новороссийском (1879 г.) университетах.

Московское юридическое общество занималось и вопросами политической экономии и

статистики. В 1882 г. в его составе было создано Статистическое отделение, сыгравшее

большую роль в развитии земской статистики.

С гораздо большим трудом и противодействием со стороны властей проходило создание

педагогических обществ. Лишь в 1869 г. было создано С.-Петербургское педагогическое

общество, закрытое Министерством народного просвещения в 1879 г.

Ещё более активно развивались в это время естественнонаучные общества. В 1864 г. в

Москве было образовано Общество любителей естествознания, преобразованное в 1867 г.

в Общество любителей естествознания, антропологии и этнографии. Это общество

выступило инициатором ряда выставок (этнографической, политехнической,

антропологической, географической), имевших большое значение для мобилизации

научных сил российской провинции и положивших начало соответствующим музеям. I

Всероссийский съезд естествоиспытателей, проходивший в С.-Петербурге в 1867 г.,

призвал к созданию подобных обществ при всех российских университетах. В результате

появились общества в С.-Петербурге, Киеве, Казани, Одессе, а также Общество

любителей природы в Харькове, Дерптское общество естествоиспытателей, Общество

естествоиспытателей и врачей в Томске. Все они были объединены однотипными

уставами и общими задачами, заключающимися в развитии естественных наук, изучении

природы своего региона и распространении естественнонаучных знаний. На практике круг

деятельности этих обществ и степень их влияния на развитие нау-

819

ки были весьма различны в зависимости от конкретной ситуации в каждом из

упомянутых городов.

Математические общества возникли при Московском университете в 1867г.,

Харьковском в 1879 г., Петербургском в 1890 г. В 1889 г. при Киевском, а в 1890 г. при

Казанском университетах были учреждены физико-математические общества. В 1890

г. в С.-Петербурге открылось Русское астрономическое общество. В 1868 г. при

Петербургском университете образовалось Русское химическое общество,

объединившее крупнейших отечественных химиков. В 1878 г. оно объединилось с

возникшим в 1872 г. Физическим обществом при Петербургском университете в

единое Русское физико-химическое общество. В 1893 г. образовалось Общество

физико-химических наук при Харьковском университете (после разделения бывшего

там с 1872 г. Общества опытных наук, включавшего также медиков).

Развивались и биологические общества: Русское энтомологическое общество (с 1869

г.), Русское общество акклиматизации животных и растений (Москва, с 1864 г.),

Антропологическое общество при Военно-медицинской академии (с 1893 г.) и др.

Существовали естественнонаучные общества и в неуниверситетских городах:

Общество для исследования Ярославской губернии в естественно-историческом отно-

шении (1864 г.), Уральское общество любителей естествознания (1870 г.),

Нижегородский кружок любителей физики и астрономии (1888 г.).

Интенсивно развивалась в пореформенное время сеть научно-медицинских обществ.

Русское общество охранения народного здравия (с 1877 г.) имело разветвленную сеть

местных отделов и сыграло большую роль в развитии гигиены, эпидемиологии,

климатологии и т. п. Специально для подготовки и проведения научных съездов было

создано в 1883 г. Общество русских врачей в память Н. И. Пирогова. Пироговские

съезды имели большой общественный резонанс и пользовались большим научным

авторитетом.

В 1866 г. было создано Русское техническое общество, включавшее химический,

механический, строитель-

820

ный, военно-морской, фотографический, электротехнический, воздухоплавательный и

железнодорожный отделы, а также отдел по техническому образованию. Общество имело

сеть местных отделений, зачастую специализировавшихся на определенных отраслях

(Бакинское на нефтяной промышленности, Киевское на сахарной и т. д.)- РТО объединяло

основные силы российских инженеров и ученых. Другие технические общества возникали

при технических высших учебных заведениях и были ограничены рамками одной отрасли

или одного учебного заведения. Таковы были Политехническое общество при

Московском техническом училище (с 1877 г.), Собрание инженеров путей сообщения (с

1882 г.), Общество технологов (с 1884 г.), Общество горных инженеров (с 1887 г.),

Общество гражданских инженеров (с 1894 г.), действовавшие в С.-Петербурге, Южно-

русское общество технологов в Харькове (с 1895 г,) и др. К ним примыкают Московское

архитектурное общество (с 1867 г.) и Петербургское общество архитекторов (с 1870 г.).

Примером общества, созданного при активном участии предпринимателей и

ориентированного на проблемы технологии одной отрасли служит возникшее в 1889 г.

Общество для содействия улучшению и развитию мануфактурной промышленности.

Торгово-промышленные организации

Общественные организации в области промышленности и торговли стали развиваться в

пореформенное время. Для них было характерно обсуждение важнейших вопросов на

закрытых заседаниях, формирование общей корпоративной позиции, попытки

использовать эти организации в качестве органов представительства в отношениях с пра-

вительством. Первоначальным типом такой организации были различные общества

содействия: (Общество для содействия русской промышленности и торговле (1873 г.),

Общество для содействия русскому торговому мореходству (1873 г.), Общество

улучшения народного труда и т. д. Затем последовало (начиная с 1870 г.) создание

биржевых комитетов, ставших органами действительного представительства крупных

предпринимателей. Отраслевые объе-

821

динения осуществлялись в форме съездов (представителей акционерных банков

коммерческого кредита, горнопромышленников различных регионов,

нефтепромышленников и т. д.). В качестве отраслевых объединений действовали также

Всероссийское общество сахарозаводчиков (с 1897 г.), Русское общество книгопродавцев

и издателей (с 1883 г.) и др.

Большую роль в объединении предпринимателей в общероссийском масштабе и в

выработке общей позиции торгово-промышленного класса играли всероссийские торгово-

промышленные съезды (1865, 1870, 1882, 1896 гг.).

Но представительские организации и общества для развития отдельных отраслей

охватывали лишь меньшинство предпринимателей. Большинство этих организаций

охватывали лишь определенный регион. Созданию объединений в общероссийском

масштабе препятствовала как политика правительства, с подозрением относившегося ко

всяким общественным объединениям в общегосударственном масштабе, так и слабая

общественная активность значительной массы российского купечества.

Просветительные организации

Наиболее массовыми были различные общества народного образования. К концу XIX века

их насчитывалось 135. Их деятельность заключалась главным образом в организации

начальных школ, воскресных школ и школ грамотности, библиотек и т. п. Широкое

распространение в пореформенное время получили различные общества содействия

техническому, коммерческому и т. п. образованию. При различных учебных заведениях

(чаще всего средних) действовали общества помощи необеспеченным ученикам, общества

доставления средств для того или иного негосударственного учебного заведения.

Литературно-художественные организации

Объединения литераторов, художников, музыкантов менее всего носили формальный

характер. Среди них преобладали кружки, различные собрания типа «сред»,

822

«суббот» и т. п. Для таких объединений было характерно отсутствие четкой

регламентации (нередко и официального оформления), дружеский характер общения,

тесная, а подчас и неразделимая связь творческих и общественно-политических

интересов. Наряду с такими объединениями существовали (исторически более ранние по

времени возникновения) учено-литературные общества типа Общества любителей

российской словесности при Московском университете.

Профессиональными и распространявшими свою деятельность и на профессиональное

образование были такие музыкальные общества, как Русское музыкальное общество (с

1859 г.), Московское филармоническое общество (с 1883 г.) и др.

Наибольшее количество официально оформленных обществ было у художников.

Первоначально это были меценатские организации, такие, как Общество поощрения

художеств (с 1820 г.), Московское художественное общество (с 1843 г.), Московское

общество любителей художеств (с 1860 г.). Затем им на смену стали приходить организа-

ции, создаваемые самими художниками и в собственных интересах. Главной их целью

было устройство выставок, без чего художники не могли обеспечить себе независимого

существования. Создавались такие общества, как правило, на идейной основе; их

участников объединяли общие эстетические и общественно-политические позиции.

Такими были Товарищество передвижных художественных выставок (с 1870 г.),

Петербургское общество художников (с 1890 г.), Московское товарищество художников

(с 1896 г.). Профессиональный характер имели архитектурные общества, такие, как

Московское архитектурное общество (с 1867 г.), Петербургское общество архитекторов (с

1870 г.) и др.

Благотворительные и здравоохранительные организации

Первые благотворительные организации в России носили полугосударственный характер,

например, Человеколюбивое общество (с 1802 г. до 1814 г. — Благодетельное общество),

составлявшее, по сути дела, специальное

823

ведомство. В дальнейшем получили широкое развитие различные типы

благотворительных обществ местного значения. Это были общества вспоможения

бедным, в том числе по отдельным профессиям и конфессиям, общества при больницах,

общества вспомоществования учащимся, общества призрения детей, общества попечения

о народном образовании, попечительные общества о домах трудолюбия, общества

исправительных колоний и приютов и другие различные благотворительные

общественные заведения. Всего на конец XIX века в России насчитывалось 1690

благотворительных обществ.

В области здравоохранения действовало несколько общероссийских обществ:

Всероссийское общество Красного Креста (с 1867 г.), Русское общество охранения на-

родного здравия (с 1877 г.) и др.

Действовавшие практически во всех крупных городах общества врачей и медицинские

общества, наряду с обменом опытом и распространением сведений о новейших

достижениях медицины, занимались обсуждением и защитой своих корпоративных

интересов и участвовали в постановке здравоохранения в своих регионах.

Организации взаимопомощи и профессиональные объединения

Самыми распространенными обществами взаимопомощи были организации приказчиков,

конторщиков, бухгалтеров, а также трактирной прислуги. Основную массу среди них

составляли общества торговых служащих (к 1900 г. их насчитывалось 97). Приказчичьи

общества стали возникать начиная с 1859 г. (первое основано в Риге). Наиболее крупным

и известным было Вспомогательное общество купеческих приказчиков в Москве. В этих

обществах заметную роль играли не только сами приказчики, но и хозяева, часто

выступавшие с инициативой создания таких обществ, бывшие их членами-

соревнователями, а иногда и действительными членами.

Общества вспоможения и вспомогательные кассы создавались по профессиональному

признаку. Они существовали у фармацевтов, учителей, врачей и фельдшеров, теат-

824

ральных деятелей и, наконец, литераторов. Наиболее известным примером такого

объединения служит Литературный фонд (с 1859 г.), продолжающий свою деятельность и

сегодня. В качестве примера межпрофессионального объединения можно привести

Московское общество взаимопомощи лиц интеллигентных профессий (с 1896 г.). В

качестве корпоративно-сословной организации действовали Вспомогательная касса

петербургских ремесленников (с 1867 г.), Взаимовспомогательное общество

ремесленников г. Москвы (с 1875 г.), Харьковское общество взаимного вспоможения

занимающихся ремесленным трудом (с 1898 г.) и т. п. организации в других городах. В

конце века эти общества стали привлекать к себе не только цеховых ремесленников, но и

фабрично-заводских рабочих.

К организациям этого типа приближались и пенсионные кассы, создаваемые при

негосударственных и неземских учреждениях и предприятиях.

Прочие организации

Распространенной формой объединения людей сходного социального положения были

многочисленные клубы. Первые российские клубы были организованы по инициативе

иностранцев — англичан и немцев. Так возникли петербургский Английский клуб (1770

г.), Шустер-клуб (1770 г.), и др. Знаменитый московский Английский клуб также возник в

царствование Екатерины II по инициативе иностранцев. При Павле I он был закрыт, но

восстановлен в 1802 г. Типом дворянского клуба стали в XIX веке благородные собрания,

наиболее известное из которых — Московское. Для иных сословий были созданы

купеческие клубы. Впоследствии стали возникать клубы профессиональные (врачей,

инженеров и т. д.) и по увлечениям, например, охотничьи (самый известный в Москве). По

зачастую, независимо от названия и официально провозглашенной цели клуба, главное

содержание его деятельности заключалось в организации балов и карточных игр.-Обладая

всеми внешними признаками организации (устав, правление, выборы и т. д.), клубы слу-

жили одновременно местом развлечения, более или менее открытым для посторонней

публики.

825

ПРИЛОЖЕНИЕ

к статье Д. И. Раскина

ИСТОРИЧЕСКИЕ РЕАЛИИ РОССИЙСКОЙ

ГОСУДАРСТВЕННОСТИ И РУССКОГО . ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В XIX ВЕКЕ

ЧИНЫ И ДОЛЖНОСТИ В РОССИИ XIX ВЕКА

826

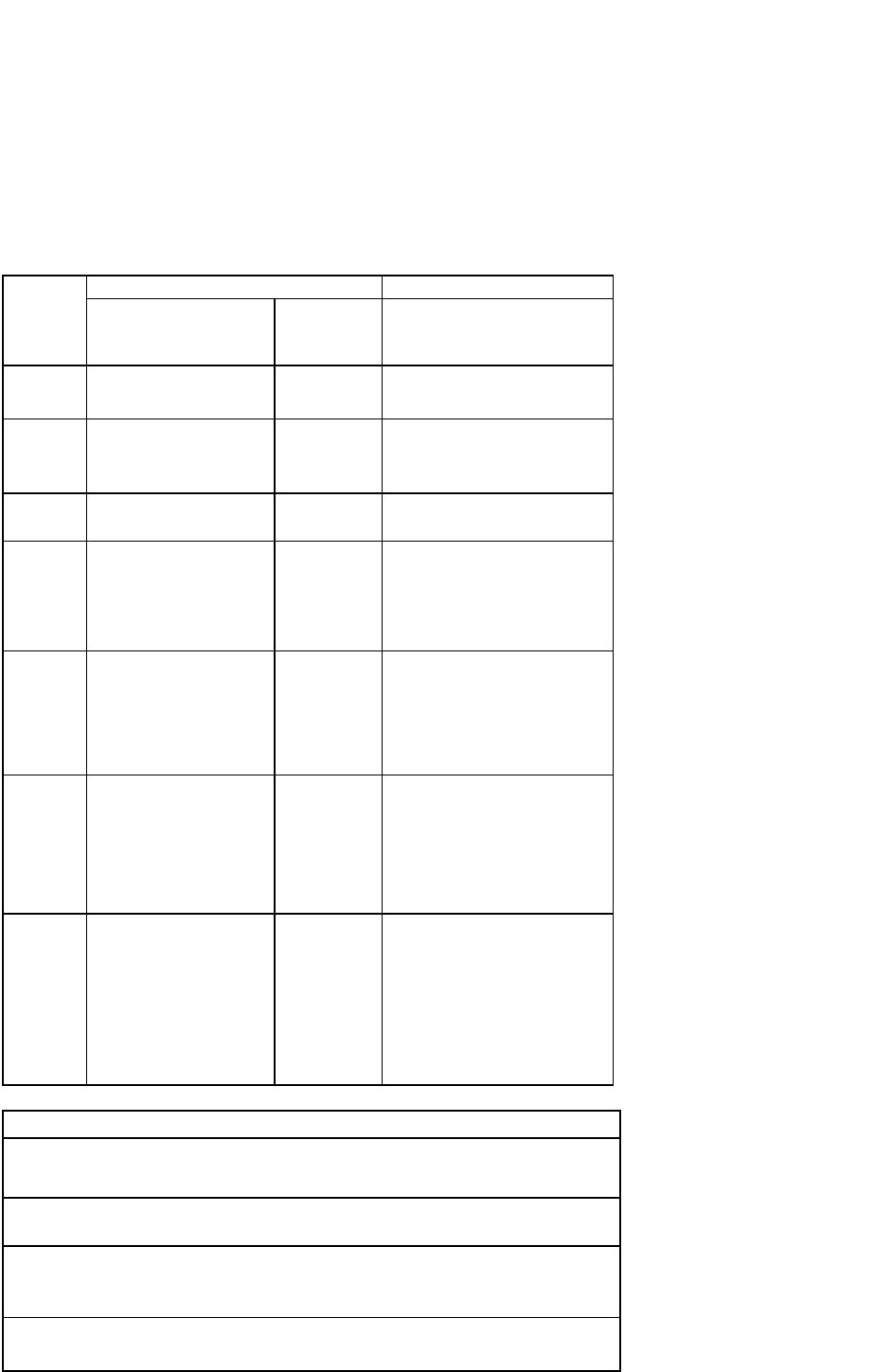

Чины военные Чины гражданские

Класс по

армейские

флотские

табели о

рангах

1

Генерал-фельдмаршал Генерал-

адмирал

Канцлер; действительный тайный

советник 1-го класса (в кон. XIX

— нач. XX в.)

2

Генерал от инфантерии, Адмирал Действительный тайный совет-

генерал от кавалерии,

ник

генерал от артиллерии

3

Генерал-лейтенант Вице-адмирал Тайный советник

4

Генерал-майор Контр- Действительный статский совет-

адмирал

ник

б

Статский советник

6

Полковник Капитан 1-го Коллежский советник

ранга

7

Подполковник, войсковой

старшина (с 1884 г. в

казачьих войсках)

Капитан 2-го

ранга

Надворный советник

827

Наиболее распространенные должности, соответствующие этим чинам

Наиболее крупные сановники, пожалованные высшим чином специальным императорским

указом

Военные: командующие армиями, фронтами, корпусами, флотами, эскадрами, генерал-

губернаторы. Гражданские: председатели Государственного совета и его департаментов.

Комитета (до 1006 г.) и Совета (с 1905 г.) министров, министры, чрезвычайные и

полномочные послы.

Военные: командиры дивизий, командующие эскадрами, генерал-губернаторы. Гражданские:

товарищи министров, члены Государственного совета, сенаторы, посланники, начальник

Главного управления по делам печати

Военные: командиры бригад, начальники штабов корпусов, младшие флагманы (командиры

частей эскадр); директоры кадетских корпусов. Гражданские: директоры департаментов в

министерствах, обер-прокуроры департаментов Сената, губернаторы, председатели и

прокуроры судебных палат, ректоры университетов (с 1863 г.), академики (с 1893 г.), члены

Совета Главного-управления по делам печати, председатели Центрального комитета цензуры

иностранной и Петербургского и Московского цензурных комитетов, директор Публичной

библиотеки.

Гражданские: вице-директоры департаментов, помощники статс-секретарей Государст-

венного совета, чиновники за обер-прокурорским столом в Сенате, министры-резиденты,

постоянные поверенные в делах, советники посольств, вице-губернаторы, председатели

казенных палат, палат государственных нмуществ, палат уголовного и гражданского суда (до

судебной реформы), председатели окружных судов (после судебной реформы), помощники

попечителей учебных округов, ректоры университетов (до 1863 г.), академики (с 1873 до

1893 гг.), ординарные профессоры (с 1863 г.), директоры и почетные попечители гимназий (с

1864 г.), цензоры (с 1867 г.).

Военные: командиры полков, начальники штабов дивизий, уездные воинские начальники (1-

го и 2-го разрядов), инспекторы классов в кадетских корпусах, флаг-капитаны, командиры

линейных кораблей, тяжелых крейсеров, фрегатов, отрядов мелких судов. Гражданские:

начальники отделений в департаментах, обер-секретари в Сенате, старшие секретари

посольств, генеральные консулы, советники губернских правлений, казенных палат и палат

государственных имуществ, губернские прокуроры, советники палат уголовного и

гражданского суда (до судебной реформы), губернские казначеи и контролеры, управляющие

удельными конторами, секретари консисторий, академики (до 1873 г.), директоры гимназий

(до 1864 г.), библиотекари Публичной библиотеки (с 1874 г.).

Военные: Командиры батальонов, командиры батарей, уездные воинские начальники 3-го

разряда. Ротные командиры в военных и морских училищах и корпусах, командиры

фрегатов, легких крейсеров, канонерских лодок и т. п., старшие офицеры на линейных

кораблях, тяжелых крейсерах и т. п., старшие флаг-офицеры, флагманские специалисты

(минеры, механики, штурманы и т. д.). Гражданские: старшие столоначальники в

департаментах, старшие секретари в Сенате, младшие секретари посольств, старшие

секретари миссий, правители канцелярий генерал-губернаторов, губернские стряпчие,

дворянские заседатели и асессоры палат уголовного и гражданского суда, надворные н

уездные судьи (до судебной реформы), ординарные профессоры (до 1863 г.), доценты (с 1863

г.) университетов, библиотекари Публичной библиотеки (до 1874 г.), отдельные цензоры в

городах (до цензурной реформы).

828

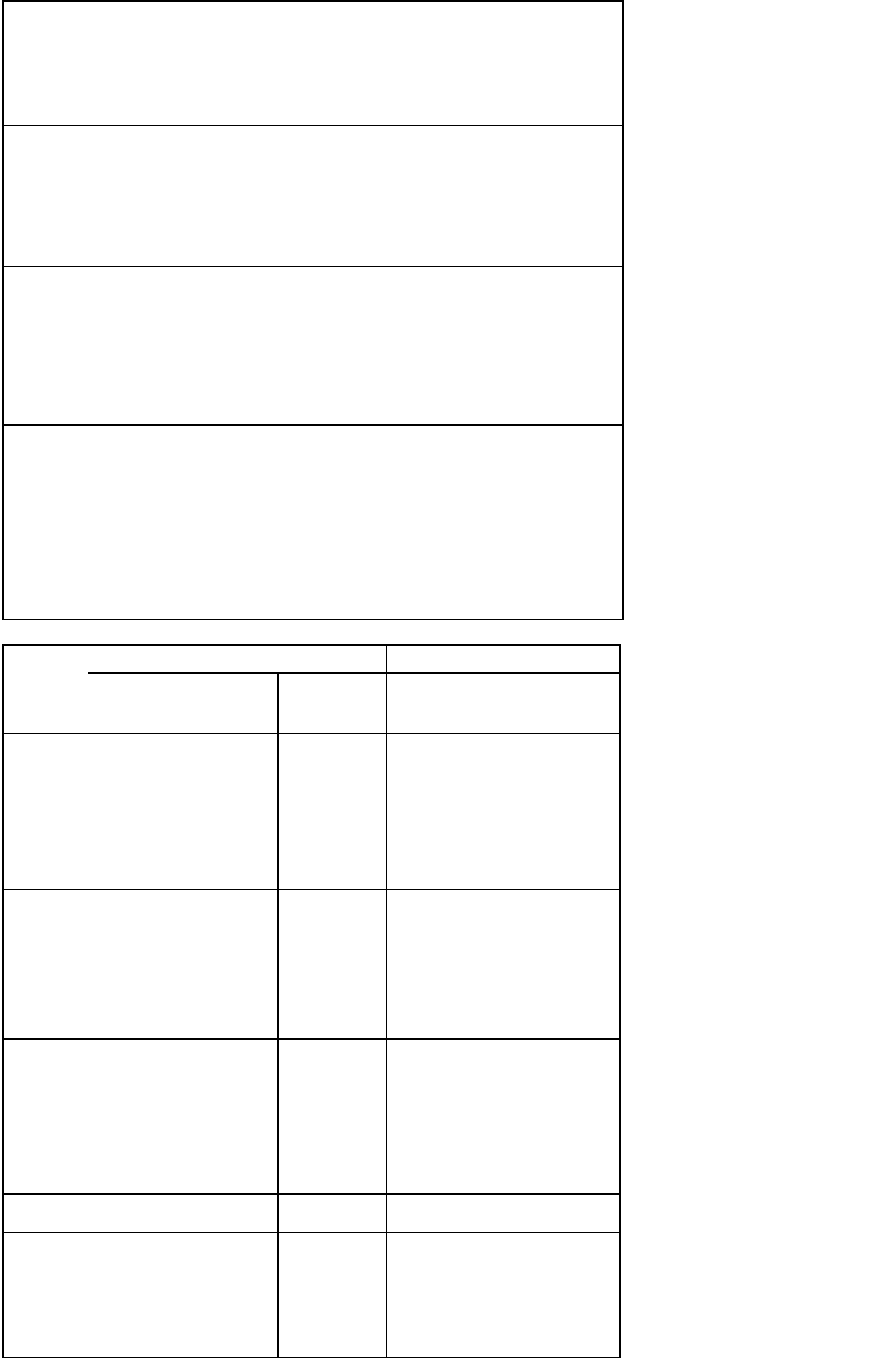

Чины военные Чины гражданские

Класс по

табели о

рангах

армейские

флотские

8

До 1884 г.: Майор, вой-

сковой старшина (в ка-

зачьих войсках); после

1884 г.: капитан, рот-

мистр (в кавалерии),

есаул (в казачьих

войсках)

Капитан-

лейтенант (до

1884 г.)

Коллежский асессор

9

До 1884 г.: Капитан,

ротмистр (в кавалерии),

есаул (в казачьих вой-

сках); после 1884 г.:

штабс-капитан, штабс-

ротмистр (в кавалерии),

подъесаул (в казачьих

войсках)

Лейтенант (с

1884 г.)

Титулярный советник

10

До 1884 г.: Штабс-

капитан, штабс-ротмистр

(в кавалерии), подъесаул

(в казачьих войсках);

после 1884 г.: поручах,

сотник (в казачьих вой-

сках)

До 1884 г.:

Лейтенант;

после 1884 г.:

мичман

Коллежский секретарь

11

До 1884 г.: Поручик, сот-

ник (в казачьих войсках)

- -

12 Подпоручик, корнет (с

1884 г., в кавалерии),

хорунжий (с 1884 г., в

казачьих войсках)

Мичман (до

1884 г.)

Губернский секретарь