Golloch R. Downsizing bei Verbrennungsmotoren: Ein wirkungsvolles Konzept zur Kraftstoffverbrauchssenkung

Подождите немного. Документ загружается.

4.3 Gemischaufbereitung und Verbrennung 285

Hochdruckversorgung und ist in der Serie noch nicht realisiert worden. Dem

Strahleindringverhalten ist dabei besondere Beachtung zu schenken, da dieser

Parameter einen bedeutenden Einfluss auf die Schadstoffbildung ausübt. Grund-

sätzlich sollte sichergestellt sein, dass kein flüssiger Kraftstoff auf die Brenn-

raumwände auftrifft. In diesem Zusammenhang sind kleine Spritzlochdurchmes-

ser, die tendenziell zu einer schnellen Tropfenverdampfung führen, vorteilhaft.

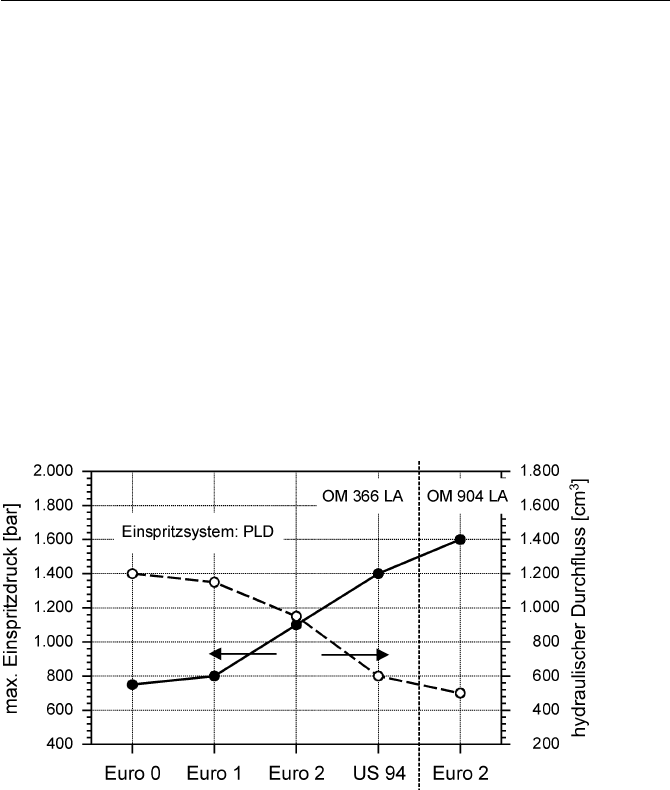

Die brennverfahrensbedingten Vorteile durch hoher Einspritzdrücke haben in

den letzten Jahren zu einer stetigen Steigerung des Druckniveaus geführt. Trei-

bende Kraft war dabei die Abgasgesetzgebung mit den sehr niedrigen Partikel-

grenzwerten. Anhand Abb. 4.100 wird der Trend zu höheren Einspritzdrücken und

geringeren hydraulischen Durchflusswerten zur Erfüllung der strengeren Emissi-

onsgrenzwerte am Beispiel eines PLD-Systems für Nutzfahrzeugmotoren deutlich.

Eine ähnliche Entwicklung ist bei den Pkw-Einspritzsystemen zu beobachten. Die

Gemischbildungsenergie wird demnach zunehmend durch das Einspritzsystem

aufgebracht, und das Strömungsfeld im Brennraum verliert mit steigenden Ein-

spritzdrücken tendenziell an Bedeutung. Dieser Sachverhalt zeigt den Einfluss der

Abgasgesetzgebung bei gleichzeitiger Steigerung der Leistungsdichte auf die

Motorenentwicklung auf.

Abb. 4.100. Entwicklung des maximalen Einspritzdruckes und des hydraulischen Durch-

flusses am Beispiel eines PLD-Systems für Nfz.-Motoren [BER96]

Künftige CR-Systeme werden in der Lage sein, aufgrund der hydraulischen

Auslegung einen Einspritzverlauf abzubilden, der sich selbstständig an das Last-

und Drehzahlniveau anpasst (sog. passive Einspritzverlaufsformung). Während im

Niedriglastbereich ein rampenförmiger Einspritzverlauf vorliegt, wird im Voll-

lastbereich ein rechteckförmiges Profil dargestellt [HAM04].

Bei den Einspritzdüsen sind zudem kurze Öffnungs- und Schließzeiten erfor-

derlich. Moderne Piezotechnik gestattet mit maximalen Nadelgeschwindigkeiten

von 2 m/s deutlich schnellere Schaltzeiten als gewöhnliche Magnetventile. Damit

werden im Leerlauf und bei geringer Teillast bis zu zwei Voreinspritzungen mög-

286 4 Relevante Subsysteme und Prozesse

lich, die zwar ungünstig für den Ruß-NO

x

-Trade-Off sind, aber das Geräuschni-

veau wirkungsvoll reduzieren [BAU04].

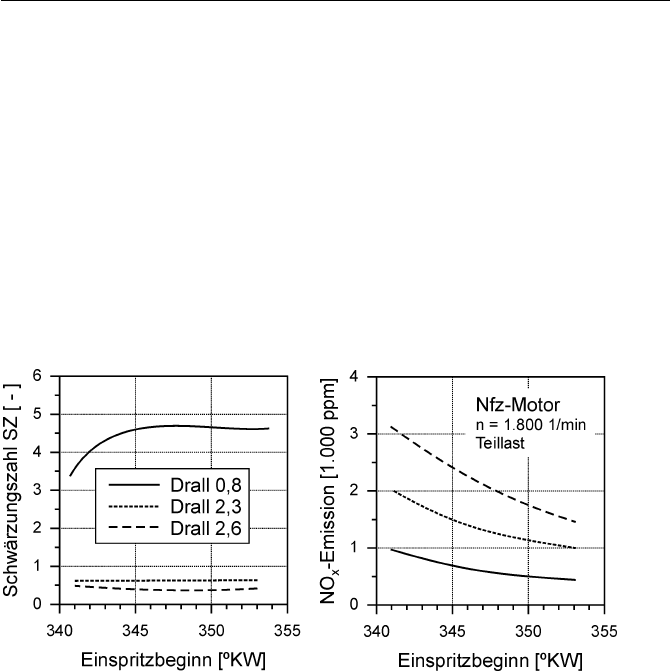

Das Strömungsfeld im Brennraum entscheidet zusammen mit der Kraftstoffein-

spritzung über die Güte der Gemischaufbereitung. Speziell bei Düsen mit geringer

Lochanzahl und größeren Spritzlochdurchmessern ist daher der Einsatz intensiver

Ladungsbewegung eine wirkungsvolle Maßnahme zur Emissions- und

Verbrauchssenkung. Eine Erhöhung der Ladungsbewegung beschleunigt die Ge-

mischbildung, führt damit zu geringeren Partikelemissionen, jedoch auch zu höhe-

ren Stickoxidemissionen, siehe Abb. 4.101. Zudem verschlechtert die Ladungsbe-

wegung den Ladungswechselwirkungsgrad und ist nur für einen begrenzten Dreh-

zahlbereich optimal abzustimmen. Im Interesse eines hohen Luftdurchsatzes bei

Volllast muss die Ladungsbewegung gering gehalten werden. Idealerweise sollte

die Ladungsbewegung daher in Abhängigkeit des Motorbetriebspunktes variabel

sein.

Abb. 4.101. Einfluss der Ladungsbewegung (Drall) auf NO

x

- und Partikelemission eines

Nfz-Dieselmotors bei Teillast [SCH00b]

Die Intensität der Ladungsbewegung ist eng mit der Anzahl der Düsenbohrun-

gen, dem Einspritzdruck und dem Zylinderdurchmesser verbunden. Bei kleinen

Motoren, die über höhere Drehzahlen verfügen, ist für eine ausreichende Ge-

mischbildung eine zunehmende Ladungsbewegung erforderlich. Nach [THI00]

gestattet ein hohes Drallniveau zudem eine geringere Empfindlichkeit gegenüber

Streuungen im Einspritzsystem. Neben dem Drall kommt auch der Quetschströ-

mung eine große Bedeutung zu. Daher haben kleine Motoren relativ tiefe Kol-

benmulden mit kleinem Durchmesser. Mit zunehmender Spritzlochanzahl muss

der Drall reduziert werden, damit die einzelnen Kraftstoffstrahlen nicht ineinander

verwehen, was zu steigenden Emissionen führen würde. Damit der hydraulische

Durchfluss durch die Düsen nicht zu groß wird, sind die Spritzlochdurchmesser

entsprechend zu reduzieren. Dies führt generell zu einem höheren Einspritzdruck-

bedarf.

4.3 Gemischaufbereitung und Verbrennung 287

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass zur Darstellung hoher Leistungs-

dichten und Mitteldrücke beim Dieselmotor vor allem dem Einspritzsystem eine

besondere Bedeutung zukommt. Hohe Einspritzdrücke in Verbindung mit variab-

len Einspritzdüsenkonzepten, ausgeprägter Kleinstmengenfähigkeit und geringen

Toleranzen werden erforderlich. Um die zukünftigen, sehr strengen Emissions-

grenzwerte durch Hochlast-AGR erfüllen und eine günstige Drehmomentcharakte-

ristik realisieren zu können, geht der Trend in Richtung zweistufig-geregelter

Aufladesysteme.

Im Rahmen dieses Abschnittes sind die einzelnen Brennverfahrenstechnologien

von Otto- und Dieselmotoren im Hochlastbetrieb aus technischer Sicht ausführlich

beschrieben worden. Neben deutlich spürbarer Vorteile im Kraftstoffverbrauch,

Fahrkomfort und dem dynamischen Betriebsverhalten, die sich aus neuen Ansät-

zen ergeben müssen, ist für die Kundenakzeptanz jedoch auch der Kostenfaktor

ein ganz entscheidender Parameter.

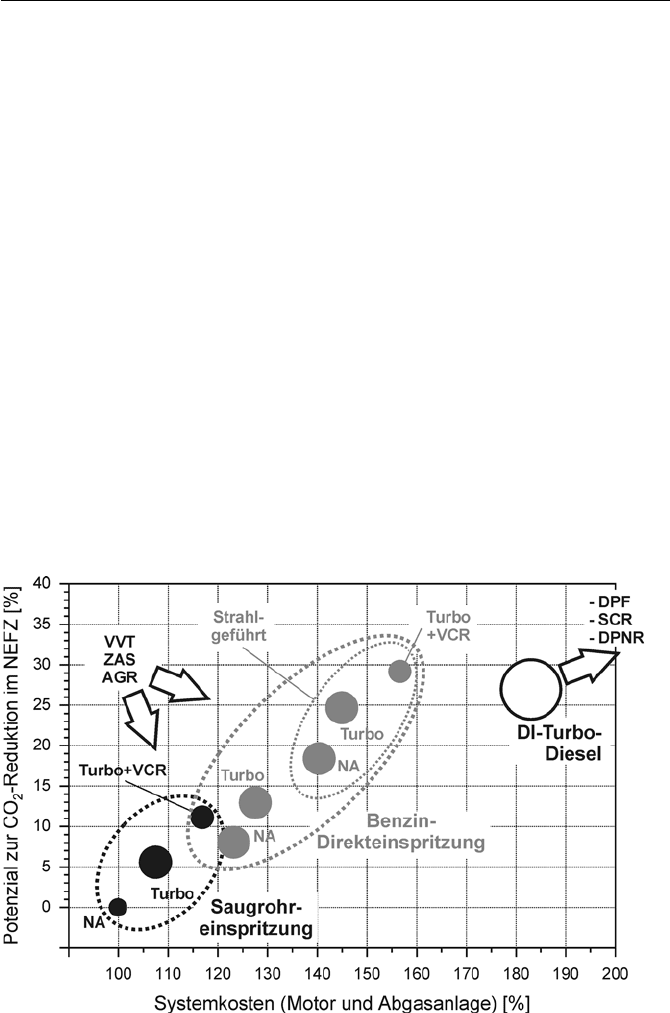

Abbildung 4.102 wagt einen vergleichenden Überblick über die Kostensituation

und die sich aus neuen Brennverfahren ergebenden Vorteile im Kraftstoff-

verbrauch bzw. in der CO

2

-Emission. Grundlage dieser Kosten-Nutzen-Betrach-

tung stellt der freisaugende Ottomotor mit Saugrohreinspritzung und stöchiometri-

scher Verbrennung dar. Aufgrund der Qualitätsregelung und der höheren Verdich-

tung emittiert der Dieselmotor etwa 25% weniger Kohlendioxid als der klassische

Ottomotor. Allerdings steigen die Systemkosten um ca. 80 % an, wobei dieser

Kostennachteil im Hinblick auf zukünftige Schadstoffgrenzwerte durchaus noch

höher ausfallen kann.

Abb. 4.102. Kostensituation und CO

2

-Potenzial motorischer Brennverfahren (Prognose)

288 4 Relevante Subsysteme und Prozesse

Aus heutiger Sicht werden neuartige ottomotorische Brennverfahren zwar deut-

liche Kostennachteile gegenüber dem SRE-Motor aufweisen, jedoch sind diese

nicht so hoch wie beim Dieselmotor. Letzterer wird den Kostennachteil im Ver-

gleich zum Ottomotor weiterhin beibehalten, wobei die Ursache sowohl durch die

Verbrauchsreduzierung verursacht wird, als auch – und dies im Besonderen –

durch die Abgasgesetzgebung.

4.4 Motormechanik und Wärmehaushalt

Die Umsetzung der im Kraftstoff chemisch gebundenen Energie in Bewegungs-

energie erfordert eine „Maschine“, die in bestimmter Art und Weise konstruktiv

ausgeführt ist und in der die unterschiedlichen Prozesse gesteuert ablaufen kön-

nen. Der Bereich Motormechanik beschreibt die infolge dieser Prozesse auf die

einzelnen Motorkomponenten einwirkenden Kräfte und Momente, ermittelt daraus

die spezifischen Bauteilbelastungen und gibt Hinweise auf die mechanischen

Verluste.

Downsizing-Konzepte sind aufgrund der hohen Energiedichte im Vergleich zu

konventionellen Motorkonzepten deutlich höheren Belastungen ausgesetzt. Die

mechanisch und thermisch hoch beanspruchten Motorkomponenten sind entspre-

chend anzupassen bzw. auszulegen. Die Realisierung dieser Hochlastkonzepte

muss daher auch hinsichtlich der Einflüsse auf die Motormechanik kritisch beur-

teilt werden, damit ein zuverlässiger und verlustarmer Motorbetrieb mit der ge-

wünschten Lebensdauer möglich ist. Die folgenden Größen stellen in diesem Zu-

sammenhang wichtige Parameter für die Auslegung und Gestaltung der Motor-

komponenten dar:

x Mechanische Beanspruchung

x Thermische Belastung

x Reibungsverluste

x Geräuschemission (NVH-Verhalten)

x Oberflächenbeanspruchung

x Verschleiß

Darüber hinaus erfordern auch die durch die hohe Leistungsdichte beeinflussten

und von der Motorleistung gespeisten Nebenaggregate und Subsysteme eine be-

sondere Betrachtung. Zu nennen sind hier in erster Linie:

x Kraftstoff-Hochdruckerzeugung

x Ladedruckaufbau (mechanischer Antrieb)

x Elektrisch unterstützte Aufladung

x Schmierölversorgung

x Kühlkreislauf

x Massenausgleichsgetriebe

4.4 Motormechanik und Wärmehaushalt 289

Die äußeren Kräfte und Momente wirken zum einen auf den Werkstoff in Form

von Spannungen, zum anderen in Form von tribologischen Beanspruchungen der

Oberflächen, die ihrerseits zu Reibungsverlusten und Verschleiß führen. Darüber

hinaus trägt die durch die prozessbedingte Wärmefreisetzung auf die Bauteile

direkt oder über Wärmetransportmechanismen indirekt einwirkende Wärme zu

einer thermischen Beanspruchung der Motorkomponenten bei. Dabei führt der

Wärmeeintrag generell zu einer sinkenden mechanischen Belastbarkeit der Bautei-

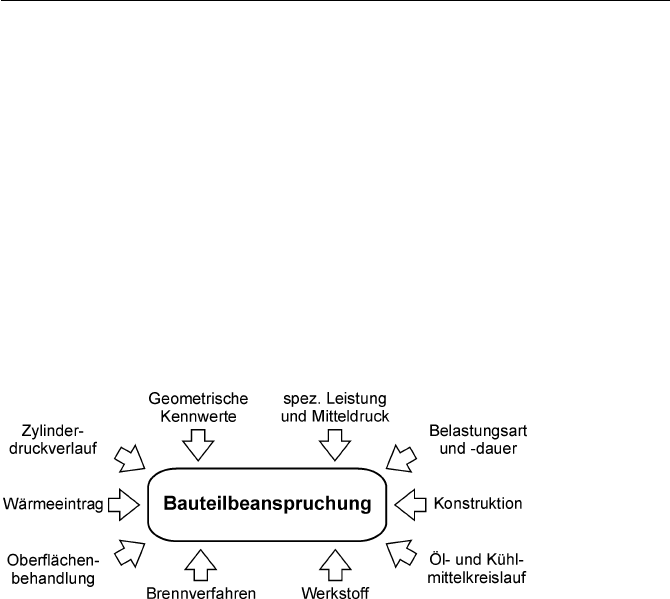

le. Die thermomechanischen Bauteilbeanspruchungen werden von einer Vielzahl

äußerer Parameter beeinflusst, zwischen denen auch untereinander Wechselwir-

kungen bestehen.

Abb. 4.103 gibt einen groben Überblick, ohne einen Anspruch auf Vollständig-

keit erheben zu wollen. Jedoch wird bereits anhand dieser Übersicht deutlich, dass

allgemein gültige Aussagen nur begrenzt möglich sind und eine detaillierte Beur-

teilung der Bauteilbeanspruchung nur durch genaue Analyse unter Berücksichti-

gung bekannter oder abgeschätzter Randbedingungen erfolgen kann.

Abb. 4.103. Einflussgrößen auf die Bauteilbeanspruchung

Wichtige Beurteilungskriterien für die Güte der Umsetzung von der thermi-

schen in Bewegungsenergie sind der mechanische Wirkungsgrad, der Verschleiß,

das Schwingungs- und Geräuschverhalten sowie die entstandenen Herstellungs-

kosten. Eine Analyse der Motorkomponenten und Baugruppen vor dem Hinter-

grund hoher thermischer, mechanischer und tribologischer Belastungen liefert

wichtige Kriterien bei der Auslegung und konstruktiven Ausführung.

Der Dieselmotor ist aufgrund des höheren Zylinderdruckniveaus mechanisch

deutlich höher belastet als der Ottomotor. Eine weitere Steigerung der spezifi-

schen Leistung durch höhere Aufladegrade bzw. Mitteldrücke wirkt sich direkt in

einer Zunahme der Zylinderspitzendrücke aus, sofern die Nenndrehzahl nahezu

konstant bleibt. Zünddrücke in der Größenordnung von über 200 bar erfordern

hochfeste Kurbelgehäuse und Zylinderköpfe und werden heute nur von Hochleis-

tungsdieselmotoren für Nfz- und Schiffsanwendungen ertragen, die in Gusseisen

ausgeführt sind. Grundsätzlich lässt sich der Spitzendruck zwar durch Absenkung

der geometrischen Verdichtung reduzieren, jedoch wird eine untere Grenze von

etwa

İ = 14 durch die Forderung nach einem ausreichenden Kaltstartverhalten

erreicht. Zudem steigen Kraftstoffverbrauch und Abgastemperatur mit sinkender

Verdichtung an, sodass dieses Vorgehen – langfristig nicht zielführend ist.

290 4 Relevante Subsysteme und Prozesse

Hochaufgeladene Motoren stellen aus den genannten Gründen besondere An-

forderungen an die Motormechanik. Dies betrifft jedoch nicht alle Baugruppen

und Komponenten in gleicher Weise. Während z.B. das Triebwerk dem direkten

Einfluss der hohen Gaskräfte ausgesetzt ist, sind die Belastungen des Ventiltriebs

nur unwesentlich höher als bei konventionellen Motorkonzepten, von den thermi-

schen Belastungen abgesehen.

Die gesamten mechanischen Verluste eines Motors können durch den Reibmit-

teldruck

p

mr

quantifiziert werden, vergl. Abschn. 2.3. Da diese Verluste neben den

Reibverlusten des Grundmotors auch die Antriebs- und Verlustleistung für die

Nebenaggregate beinhalten und damit der mechanische Wirkungsgrad auch von

den Nebenaggregaten beeinflusst wird, ist eine getrennte Betrachtung erforderlich.

Eine vollständige Beschreibung der einzelnen, den Reibmitteldruck beeinflussen-

den Anteile würde jedoch den Rahmen dieses Abschnittes sprengen. Daher wer-

den nur die Baugruppen einer näheren Betrachtung unterzogen, deren mechani-

sche Verluste bei hochaufgeladenen Motoren in hohem Maße zum Reibmittel-

druck beitragen.

Konkrete Auslegungs- und Konstruktionsvorgaben können im Rahmen dieses

Buches nicht gegeben werden. Aufgrund der fast unüberschaubaren Anzahl an

Einflussparametern technischer wie wirtschaftlicher Art ist dies auch nicht mög-

lich. Vielmehr soll aufgezeigt werden, welche Phänomene vor dem Hintergrund

erhöhter thermischer und mechanischer Beanspruchungen in den Fokus rücken

und deshalb eine besondere Berücksichtigung bedürfen. Darüber hinaus werden

Hinweise und Möglichkeiten zur Steigerung der thermomechanischen Belastbar-

keit der wesentlichen Komponenten und Baugruppen sowie zur Senkung der wir-

kungsgradbestimmenden Reibungsverluste und des Verschleißes gegeben.

4.4.1 Mechanische und tribologische Grundlagen

Ursache für die mechanischen Bauteilbelastungen und in der Folge für Reibungs-

und Verschleißphänomene sind die auf das jeweilige Bauteil einwirkenden äuße-

ren Kräfte und Momente. Im Gegensatz dazu sind die thermischen Beanspruchun-

gen hauptsächlich vom Brennverfahren, der Leistungsdichte und den Möglichkei-

ten zur Wärmespeicherung und Wärmeabfuhr abhängig. Zur Beurteilung des Ein-

flusses eines für ein Downsizing-Konzept gewählten Prozessablaufes auf die Mo-

tormechanik ist zunächst die Beschreibung der äußeren Kräfte und Momente er-

forderlich. Da der Kurbeltrieb die wesentlichen Motorkomponenten beinhaltet und

der Ventiltrieb nur geringfügig zu den mechanischen Verlusten beiträgt und ther-

misch nicht hoch belastet ist, erfolgt eine Beschränkung auf den Kurbeltrieb.

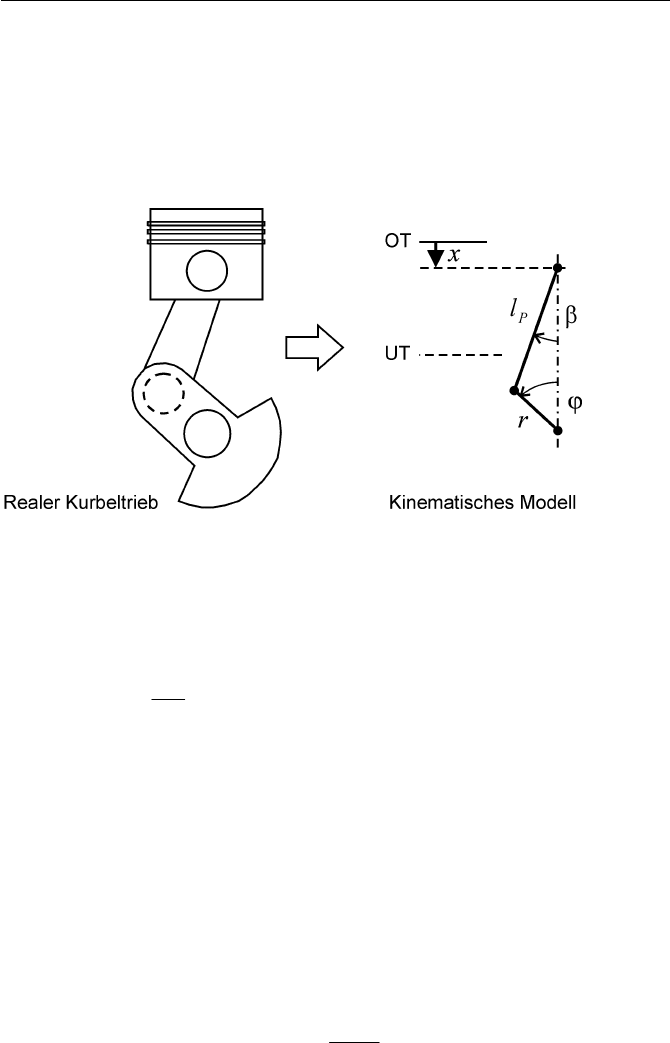

Kinematik und Dynamik des Kurbeltriebs

Um die Kräfte und Momente im Kurbeltrieb bestimmen zu können, ist zunächst

die Beschreibung der Kinematik erforderlich. Dabei wird von einer gleichförmi-

gen Drehbewegung der Kurbelwelle mit konstanter Winkelgeschwindigkeit aus-

gegangen. Im realen Motor liegen aufgrund der instationären Kräfte der einzelnen

4.4 Motormechanik und Wärmehaushalt 291

Zylinder sowie der ungleichförmigen Bewegung einzelner Triebwerksbauteile

stets Drehungleichförmigkeiten vor, die das Schwingungs- und Komfortverhalten

des Motors negativ beeinflussen. Daher wird versucht, bei Mehrzylindermotoren

eine möglichst vorteilhafte Kröpfungs- und Zündfolge festzulegen, um die Un-

gleichförmigkeiten zu reduzieren. Bei Motoren mit geringer Zylinderzahl – und

diese sind bei konsequentem Downsizing obligatorisch – werden entsprechend

größere Schwungmassen oder Ausgleichsgetriebe verwendet.

Abb. 4.104. Einfacher Kurbeltrieb

Abbildung 4.104 zeigt die geometrischen Verhältnisse am Kurbeltrieb. Dabei

ist der Kolbenweg der Abstand des Kolbenbolzenmittelpunktes vom oberen Tot-

punkt. Nach [MER99] gilt für die Kolbenbeschleunigung bei gleichförmiger Be-

wegung:

MOMZ

2coscos

2

2

2

P

rx

dt

xd

.

(4.67)

Dabei ist die Kolbenbeschleunigung neben der bewegten Masse der maßgebli-

che Parameter für die oszillierenden Massenkräfte. Da die Beanspruchung der

Triebwerksbauteile von den zu übertragenden Kräften abhängig ist, sind die ein-

zelnen Kraftverläufe in Abhängigkeit des Kurbelwinkels sowie der konstruktiven

Parameter zu bestimmen. Neben den äußeren Kräften sind stets auch die Massen-

kräfte zu berücksichtigen.

Am Kolben greifen die Gaskraft und oszillierende Massenkraft an. Da die Gas-

kraft stets in Richtung der Hauptlager wirkt und damit im Pleuel Druckspannun-

gen erzeugt, wird sie als negative Kraft angegeben.

oszMGasK

FFF

,

,

(4.68)

4

2

S

M

D

pF

Gas

,

(4.69)

292 4 Relevante Subsysteme und Prozesse

MOMZ

2coscos

2

,

PoszoszoszM

rmxmF

(4.70)

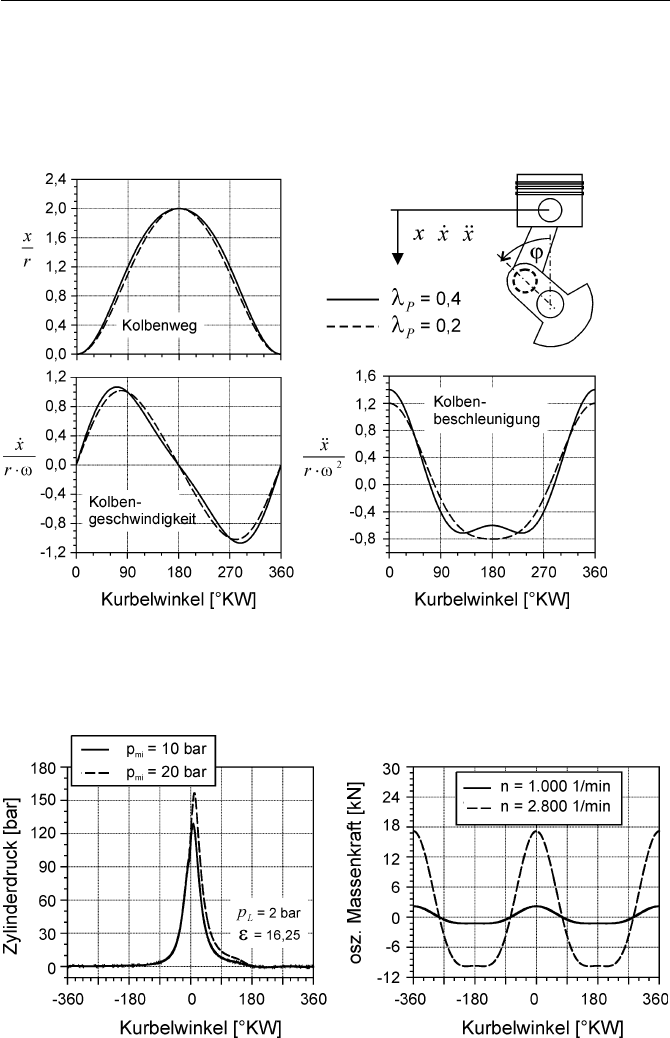

In Abb. 4.105 sind die normierten Verläufe von Kolbenweg, Kolbengeschwin-

digkeit und –beschleunigung als Funktion des Kurbelwinkels für zwei unter-

schiedliche Pleuelverhältnisse dargestellt.

Abb. 4.105. Kolbenbewegung als Funktion des Kurbelwinkels

Abbildung 4.106 zeigt Druckverläufe und oszillierende Massenkräfte eines di-

rekteinspritzenden Nfz-Dieselmotors für p

mi

= 10 und 20 bar.

Abb. 4.106. Zylinderdruck- und Massenkraftverlauf eines DI-Nfz-Dieselmotors

4.4 Motormechanik und Wärmehaushalt 293

Diese Lasten stellen für die nachfolgenden Betrachtungen die Basis dar. Die-

selmotoren weisen generell höhere Zylinderdrücke auf als Ottomotoren. Um die

dadurch bedingten höheren Gaskräfte beherrschen zu können, werden die Trieb-

werksbauteile verstärkt, was wiederum zu größeren Triebwerksmassen und damit

auch zu höheren Massenkräften führt. Dieselmotoren sind damit mechanisch

grundsätzlich höher belastet als Ottomotoren.

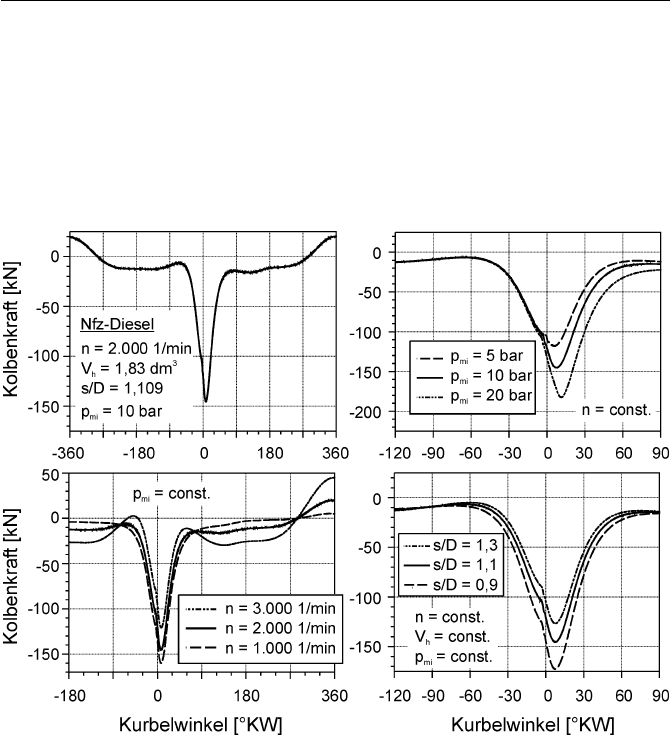

Abbildung 4.107 stellt die Kolbenkraft in Abhängigkeit des Kurbelwinkels und

unter Variation der wesentlichen Parameter dar.

Abb. 4.107. Kolbenkraft in Abhängigkeit der wesentlichen Einflussparameter

Da alle inneren Triebwerkskräfte unter Berücksichtigung der Triebwerkskine-

matik und der Massenkräfte der einzelnen Triebwerkskomponenten Reaktions-

kräfte der Kolbenkraft sind, führt eine bnderung der Kolbenkraft unmittelbar zu

einer vergleichbaren bnderung der inneren Triebwerkskräfte. Aus diesem Grund

stellt die Kolbenkraft eine einfache und sinnvolle Beurteilungsgröße dar, um den

Einfluss geänderter konstruktiver und Betriebsparameter auf die mechanische

Belastung des Triebwerks aufzeigen zu können. Das gilt besonders dann, wenn

zusätzlich das Verhältnis der inneren Triebwerkskräfte zur Kolbenkraft bekannt

ist. Die folgenden Überlegungen sollen diesen Sachverhalt an einem konkreten

Beispiel darstellen. Das Diagramm oben links in Abb. 4.107 beschreibt den Ver-

lauf der Kolbenkraft über ein gesamtes Arbeitsspiel bei einer Drehzahl von 2.000

1/min. Die Gaskraft ist dominierend, sodass die höchsten Kolbenkräfte im Bereich

294 4 Relevante Subsysteme und Prozesse

des Zünd-OT auftreten und zu hohen Druckspannungen im Pleuel führen. Beim

betrachteten Motor im beschriebenen Betriebspunkt sind positive Kolbenkräfte

nur in einem Bereich von etwa 70 °KW um den LW-OT zu beobachten, die aus

den Massenkräften resultieren.

Das rechte obere Diagramm stellt die Kolbenkraft in Abhängigkeit des Gasdru-

ckes dar. Hier wird deutlich, dass ein Anstieg von Spitzen- und Mitteldrücken die

mechanische Belastung der Triebwerkskomponenten signifikant erhöht. Im prakti-

schen Fall einer Zünddrucksteigerung, die fast immer mit breiteren Druckverläu-

fen kombiniert ist, um entsprechend hohe Mitteldrücke zu realisieren, ist die ma-

ximale Belastung einerseits größer, andererseits jedoch auch länger andauernd.

Eine Drehzahlsteigerung, siehe Diagramm unten links, verlagert die Kolben-

kraftmaxima zunehmend in Richtung des LW-OT, wobei der Bereich des Zünd-

OT durch die wachsenden Massenkräfte entlastet wird. Für Motoren mit hohen

Nenndrehzahlen treten die maximalen Kolbenkräfte schließlich im LW-OT auf,

sodass der Massenkrafteinfluss für diesen Fall als wesentliches Auslegungskriteri-

um für die Triebwerksbauteile herangezogen werden muss.

Der Einfluss unterschiedlicher Hub-Bohrungsverhältnisse auf die mechani-

schen Belastungen spiegelt sich im Diagramm unten rechts wider. Dabei muss

erwähnt werden, dass dieser Geometriekennwert über das Verhältnis von Brenn-

raumoberfläche zu Brennraumvolumen auch Auswirkungen auf die thermodyna-

mischen Verluste hat.

Unter der Voraussetzung konstanten Zylinderhubvolumens kann die Kolben-

kraft und damit die Triebwerksbelastung reduziert werden, in dem der Motor

langhubiger ausgelegt wird. Infolge des damit verbundenen geringeren Kolben-

durchmessers werden die Gaskräfte deutlich reduziert. Der vergrößerte Hub führt

– falls von einer konstanten Kolbenmasse ausgegangen wird – jedoch einerseits zu

steigenden rotierenden und oszillierenden Massenkräften und andererseits zu einer

größeren Motorbauhöhe. Die geringeren Kolbenkräfte führen auch zu geringeren

Kolbennormalkräften, sodass u.U. auf eine Anpassung der Pleuellänge zur Beibe-

haltung des Pleuelverhältnisses verzichtet werden kann. Andernfalls führt ein

längeres Pleuel zu einer weiteren Vergrößerung der Motorbauhöhe. Nachteilig auf

den Liefergrad wirken zudem die durch die geringere Bohrung reduzierten Ventil-

durchmesser. Auch die mittlere Kolbengeschwindigkeit steigt an, sodass die tribo-

logischen Belastungen durch langhubige Auslegung eher zunehmen. Ein weiterer

Nachteil langhubiger Auslegung ist der Verlust an Gestaltfestigkeit der Kurbel-

welle, da sich Hubzapfen und Grundzapfen weniger überlappen.

Zur Berechnung der inneren Triebwerkskräfte werden einige vereinfachende

Annahmen getroffen, die ihrerseits jedoch keine Beeinträchtigung der grundle-

genden Aussagen zum Einfluss hoher Spitzen- und Mitteldrücke auf die Motor-

mechanik darstellen. Da eine Weiterleitung der Kolbenkraft nur in Richtung des

Pleuels möglich ist, teilt sich die Kolbenkraft in die Kolbennormalkraft und die

Pleuelkraft auf. Abb. 4.108 stellt die in den einzelnen Komponenten und Lagern

des Kurbeltriebs wirksamen Kräfte dar.

Der Kurbeltrieb sei weder geschränkt, noch desachsiert. Da reale Motoren zur

Reduzierung der Geräuschanregung durch Kolbenanlagewechsel nur geringfügig