Golloch R. Downsizing bei Verbrennungsmotoren: Ein wirkungsvolles Konzept zur Kraftstoffverbrauchssenkung

Подождите немного. Документ загружается.

4.4 Motormechanik und Wärmehaushalt 315

F

M,P,rot

und Gegengewicht F

M,GG,rot

zusammen. Mit Definition der gesamten rotie-

renden Massenkraft

rotGGMrotKRMrotPMgesrotM

FFFF

,,,,,,,,

(4.94)

gilt für den Betrag der Hauptlagerkraft

BFFAFFFF

PgesrotMPgesrotMHLHL

|

,,

22

,,

2

&

.

(4.95)

Für die Faktoren

A und B sind wieder die Beziehungen nach Gln. 4.91 und 4.92

zu verwenden. Wird davon ausgegangen, dass die rotierenden Massenkräfte einer

Kurbelkröpfung weitgehend ausgeglichen sind, so wirkt auf das Hauptlager in

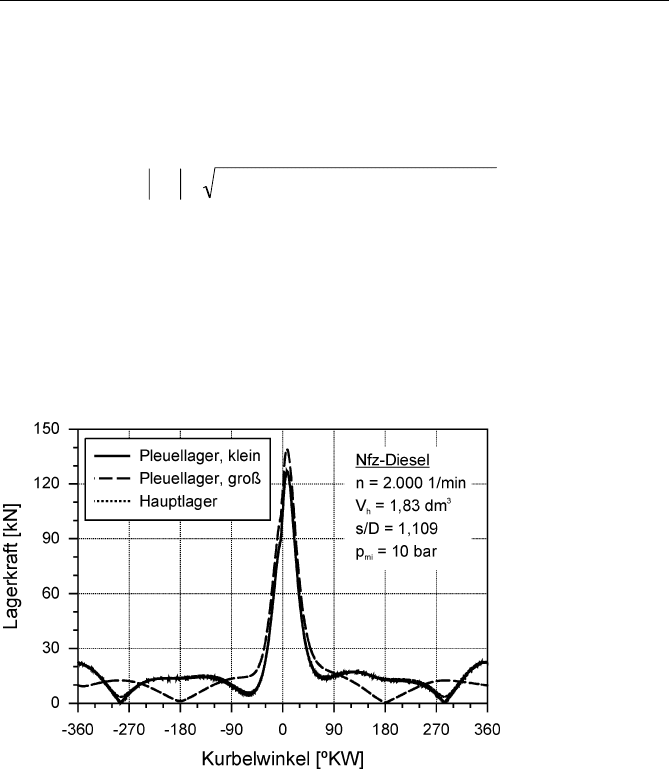

erster Linie die Pleuelkraft. Abb. 4.120 zeigt beispielhaft die Verläufe der Lager-

kräfte vom Pleuel und dem Grundlager für einen direkteinspritzenden Dieselmotor

auf Nfz-Basis. Dabei sei erwähnt, dass auch hier die Motorbauart und das Brenn-

verfahren die Lagerbelastung wesentlich bestimmen und die Verläufe unterschied-

lich ausfallen.

Abb. 4.120. Lagerkräfte des Triebwerks als Funktion des Kurbelwinkels

Die Lagerkraft im großen Pleuelauge beinhaltet die rotierende Massenkraft des

Pleuels und hat daher stets einen anderen Verlauf als Grundlagerkraft und Kraft

im kleinen Pleuelauge. Grundsätzlich ändert sich sowohl die Amplitude als auch

die Wirkrichtung der Lagerkräfte über dem Arbeitsspiel. Zur Beschreibung dieser

Belastungsrichtungen haben sich sogenannte Polardiagramme, die entweder zap-

fenfest oder schalenfest definiert werden, als hilfreich erwiesen. Damit ist bei-

spielsweise auf einfache und anschauliche Art zu ermitteln, wo der am geringsten

belastete Bereich des Zapfens ist, sodass dort die Bohrung zur Zuführung des

Schmiermittels eingebracht werden kann.

Die Vorgänge innerhalb des Gleitlagers sind sehr komplex, da eine große An-

zahl von Einflussparametern vorhanden ist. Dies hat dazu geführt, dass die Funk-

316 4 Relevante Subsysteme und Prozesse

tion eines Gleitlagers mit dem hydrodynamischen Druckaufbau lange Zeit nicht

verstanden wurde und nur Erfahrungswerte eine Rolle spielten. Das eigentliche

kraftübertragende Maschinenelement innerhalb des Gleitlagers ist der Schmier-

film. Der tragende Schmierdruck entsteht dabei infolge zweier unterschiedlicher

Prozesse: einerseits durch den konvergenten Spalt, indem der Schmierstoff dank

seiner Adhäsion und Viskosität durch die Gleitbewegung mitgerissen und in den

sich verengenden Spalt gefördert wird, und andererseits durch den zeitlich be-

grenzten Verdrängungseffekt (Squeeze-Effekt) bei radialer Zapfenverlagerung.

Der Druckaufbau durch den konvergenten Spalt erfolgt immer dann, wenn der

Zapfen mit einer ausreichenden wirksamen Winkelgeschwindigkeit dreht. Bei

instationärer Belastung erfolgt der Druckaufbau zusätzlich durch Verdrängung,

wobei der Druck von der Verdrängungsgeschwindigkeit bestimmt wird. Beide

Druckanteile überlagern sich in der Praxis, sodass der Druck innerhalb des

Schmierfilmes mehrere tausend bar erreichen kann.

Da die Lagerdurchmesser direkt den Zapfendurchmesser bestimmen, wirken

sich kompakte Lager aufgrund geringerer Überlappungen von Hubzapfen und

Grundzapfen negativ auf die Kurbelwellensteifigkeit aus und stehen damit dem

Ziel eines günstigen Akustikverhaltens sowie ggf einer ausreichenden Betriebsfes-

tigkeit entgegen [DUE03]. Kleine Lagerspiele führen einerseits zu hoher hydrody-

namischer Tragfähigkeit des Lagers, andererseits jedoch auch zu einer hohen

Reibleistung. Dabei ist zu beachten, dass die Reibleistung stets einem Wärme-

strom entspricht, der vom Lager abgeführt werden muss und entsprechende Öl-

durchsätze erfordert.

Für einen zuverlässigen Betrieb des Lagers ist eine hohe Parallelität von Zap-

fenachse und Lagerschalenachse anzustreben, damit sogenannte Kantenträger, die

nach kurzer Zeit die Laufschicht beschädigen, vermieden werden können. Diese

Forderung kann am ehesten durch eine hohe Steifigkeit von Kurbelwelle und

Kurbelgehäuse bzw. Lagerstuhl erfüllt werden. Leichtmetallkurbelgehäuse und

Kurbelwellen mit großen Hüben haben aufgrund der höheren Elastizität hier prin-

zipiell Nachteile und verbieten zu geringe Lagerspiele, wodurch der Schmieröl-

durchsatz ansteigt.

Wesentlichen Anteil am Tragverhalten eines Gleitlagers hat der eigentliche La-

gerwerkstoff, der heute als Verbundwerkstoff ausgeführt ist. Neben guten Gleitei-

genschaften sollte der Lagerwerkstoff mechanisch hoch belastbar und verschleiß-

beständig sein sowie eine hohe Anpassungsfähigkeit an den Zapfen und ein gutes

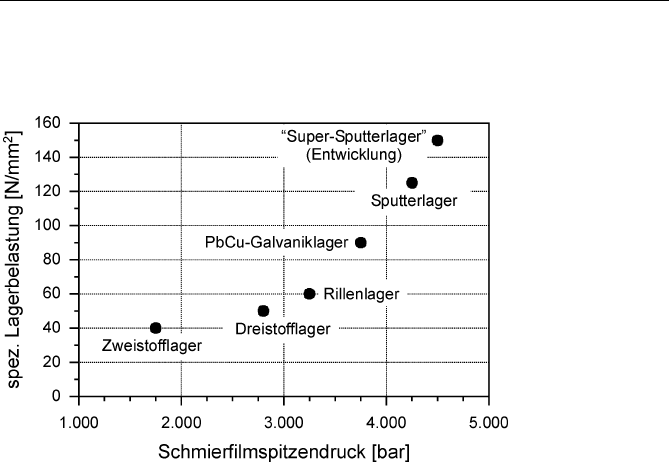

Einbettvermögen für Fremdkörper besitzen. Abb. 4.121 gibt einen Überblick über

heutige Gleitlager und die erreichbaren Schmiermitteldrücke. Der entscheidende

Schritt zum hochbelastbaren Lager wurde durch Einführung des Stahl-

Bleibronze(PbSnCu)-Verbundlagers möglich, welches in weiterentwickelter Form

in Kurbeltrieben bis heute eingesetzt wird. Bekannter Vertreter sind das sogenann-

te Zweistofflager oder das Dreistofflager, dessen Grundlage eine Stahlstützschale

als Steifigkeit gebendes Bauteil bildet und einen Bleibronze-Aufguss mit einer

Weißmetall-Laufschicht besitzt. Rillenlager weisen eine spezielle Geometrie der

Oberfläche auf. Hochleistungsmotoren verwenden nahezu ausschließlich Sputter-

lager, deren Laufschicht aus AlSn mittels PVD (Physical Vapor Deposition)-

Verfahren aufgebracht wird und die spezifische Belastungen bis 125 N/mm

2

auf-

4.4 Motormechanik und Wärmehaushalt 317

nehmen können [GRA03]. Lagerwerkstoffe mit einer Belastung von 150 N/mm

2

,

die ebenfalls das Sputter-Verfahren benötigen, befinden sich derzeit in der Ent-

wicklung.

Abb. 4.121. . Belastungskennwerte heutiger Lagerwerkstoffe

Die Hauptlagerkraft teilt sich auf zwei benachbarte Grundlager auf. Trotzdem

können Pleuellager stärker belastet werden als Grundlager, da sie einer günstige-

ren Belastungsart unterworfen sind. Während der Druckaufbau innerhalb des

Pleuellagers aufgrund häufiger Anlagewechsel vorwiegend durch Verdrängung

erfolgt und diese Belastung nur kurze Zeit andauert, dominiert in den Grundlagern

der Druckaufbau durch konvergenten Spalt, was zu entsprechend geringeren Öl-

filmdicken im Minimalspalt führt [ZIM99]. Bei hoch belasteten Gleitlagern wer-

den durch starke Wechselbeanspruchung ausgeprägte Druckschwankungen inner-

halb des Schmiermittels erzeugt, die zum Phänomen der Kavitation führen kön-

nen. Dabei wird örtlich der Dampfdruck unterschritten, und es bilden sich Dampf-

blasen, die bei Druckanstieg implodieren und erhebliche Druckimpulse auf das

Lagermaterial übertragen. Der Werkstoff kann dabei zerrüttet werde.

4.4.3 Nebenaggregate und Wärmehaushalt

Der Motor hat neben der Bereitstellung mechanischer Leistung an der Kurbelwelle

auch Energie zum Antrieb der Nebenaggregate Ölpumpe, Kühlmittelpumpe, Ge-

nerator, Servopumpe, Kraftstoffpumpe und Klimakompressor zu liefern. Die hier-

für erforderliche Antriebsleistung wird den mechanischen Verlusten zugeordnet

und bestimmt damit den mechanischen Wirkungsgrad des Motors in hohem Maße.

Einige der genannten Nebenaggregate werden durch den Betrieb bei hohen Mit-

teldrücken besonders beeinflusst, sodass eine detailliertere Betrachtung sinnvoll

ist.

318 4 Relevante Subsysteme und Prozesse

Kraftstoff-Hochdruckerzeugung

Downsizing-Konzepte erfordern die Einbringung vergleichsweise großer Kraft-

stoffmengen in die Brennräume, um die gewünschten Mitteldrücke darstellen zu

können. Sofern für das Brennverfahren hohe Einspritzdrücke generiert werden

müssen, sind damit hohe Antriebsleistungen für die Kraftstoffversorgung verbun-

den, die insbesondere im Teillastbetrieb zu einer Wirkungsgradreduzierung füh-

ren. Die Antriebsleistung der Kraftstoff-Hochdruckpumpe berechnet sich zu

KP

B

KPA

Vp

P

K

'

,

.

(4.96)

Der Kraftstoffdruck ist vom Brennverfahren vorgegeben, damit eine gute Zer-

stäubung und stabile Verbrennung erzielt wird. Um die Antriebsleistung zu mini-

mieren, ist einerseits eine mengenmäßige Bedarfsregelung nötig, bei der von der

Hochdruckpumpe nur soviel Kraftstoff gefördert wird, wie der Motor im jeweili-

gen Betriebspunkt auch benötigt. Andererseits sollte der Wirkungsgrad der Pumpe

möglichst hoch ausfallen.

Dieselmotorische Einspritzsysteme erzeugen Einspritzdrücke bis über 2.000

bar. Bei Volllast trägt die Einspritzpumpe daher erheblich zu den Reibungsverlus-

ten des Dieselmotors bei. Das deutlich niedrigere Druckniveau bei der ottomotori-

schen Kraftstoffeinspritzung führt im Vergleich zum Dieselmotor zu geringeren

Antriebsleistungen der Einspritzpumpen, wobei direkt einspritzende Ottomotoren

höhere Anforderungen stellen als die klassische Saugrohreinspritzung.

Steigende spezifische Leistungen erfordern tendenziell einen Anstieg des Ein-

spritzdruckes, da eine Verlängerung der Spritzdauer oder die Verwendung größe-

rer Spritzlöcher innerhalb der Einspritzdüse aus Emissionsgründen (Ruß, NO

x

)

nicht möglich ist. Konsequentes Downsizing führt daher eher zu einem Anstieg

der Antriebsleistung für die Hochdruckerzeugung und damit zu einer Senkung des

mechanischen Wirkungsgrades. Sofern die Einhaltung der gültigen Emissions-

grenzwerte möglich ist, sollte auf eine weitere Steigerung des Einspritzdruckes

verzichtet werden, wenn die Vorteile durch eine wirkungsgradgünstigere

Verbrennung die Nachteile durch hohe Pumpen-Antriebsleistung nicht kompen-

sieren können. Die Darstellung hoher Einspritzdrücke führt zudem zu einer stei-

genden Beanspruchung der Hochdruckpumpen und beinhaltet damit die Gefahr

geringer Lebensdauer.

Kühl- und Ölkreislauf

Die Energieumsetzung durch Verbrennung bedingt hohe lokale Temperaturen im

Brennraum, die 2.000 °C übersteigen können. Um die Brennraum begrenzenden

Bauteile thermisch nicht zu überlasten, ist eine Kühlung erforderlich. Als Faust-

formel gilt, dass der über die Kühlung abzuführende Wärmestrom in etwa der

effektiven Motorleistung entspricht. Ziel der Kühlanlagenauslegung ist die Bereit-

stellung der geforderten Kühlleistung mit kompakten, leichten und kostengünsti-

gen Kühlern. Zur Senkung der Antriebsleistungen für die Kühlmittelpumpe sollte

die Regelung bedarfsgerecht erfolgen.

4.4 Motormechanik und Wärmehaushalt 319

Motorische Hochlast-Konzepte bewirken aufgrund der Wirkungsgradsteigerung

eine Senkung der durch das Kühlmittel und das Abgas abzuführenden Wärme-

mengen. Trotzdem fallen bei kompakten Motoren mit hoher Leistungsdichte ent-

sprechende Wärmeströme an, die ein leistungsfähiges Kühlsystem erfordern.

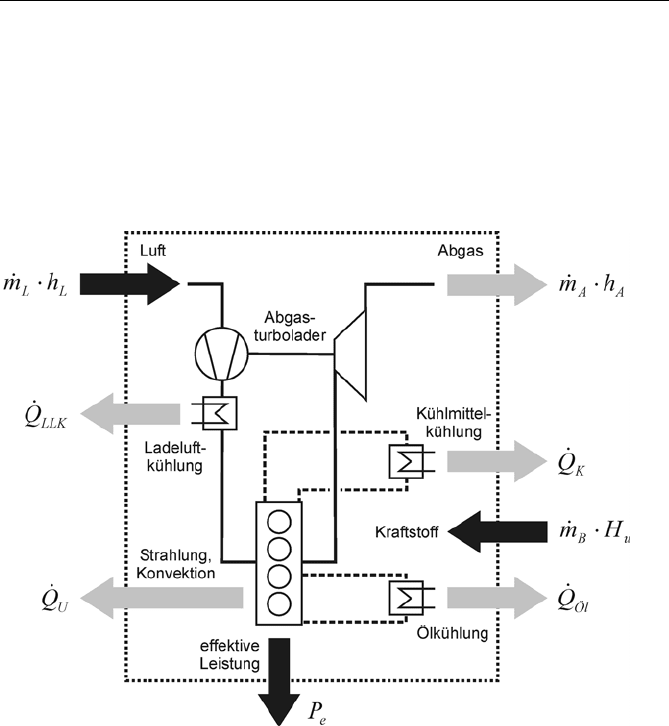

Abb. 4.122 zeigt das vereinfachte Energieflussdiagramm eines Motors mit Abgas-

turboaufladung. Der Übersichtlichkeit halber sind die einzelnen Wärmeströme, bis

auf den Kühlwärmestrom bei AGR-Kühlung, separiert. In der Praxis werden die

Wärmeströme größtenteils über die Kühlmittelkühlung abgeführt.

Abb. 4.122. vereinfachte Darstellung der Energieströme eines turboaufgeladenen Motors

Durch Abgasturboaufladung wird dem Abgas Energie entzogen, sodass sich die

Aufteilung zwischen effektiver Motorleistung, gesamtem Kühlwärmestrom und

Abgaswärmestrom im Vergleich zu Saugmotoren oder mechanisch aufgeladenen

Motoren verändert. Damit vergrößert sich der Anteil des über das Kühlsystem

abzuführenden Wärmestroms, da ein Teil der im Abgasturbolader in Verdichterar-

beit umgesetzten Wärme während der Ladeluftkühlung an das Kühlsystem abge-

führt wird. In der Summe kann der Kühlwärmestrom daher im Falle von Abgas-

turboaufladung sogar zunehmen.

Im Vergleich zu großvolumigen Saugmotoren werden an das Kühlsystem von

hochaufgeladenen Motoren deutlich höhere Anforderungen gestellt. Die Notwen-

digkeit zur Kühlung unterschiedlicher Fluide (Kühlmittel, Öl, Luft, Abgas) stei-

gert die Komplexität des gesamten Kühlsystems beträchtlich. Zum einen erfordert

die hohe Energiedichte eine Wärmeabfuhr vom Kolben über das Schmieröl, so-

320 4 Relevante Subsysteme und Prozesse

dass das Öl zur Vermeidung von Ölalterung separat rückgekühlt werden muss.

Auch die Temperatur der durch Verdichtung erwärmten Ladeluft muss über einen

Ladeluftkühler zur Leistungssteigerung und Emissionssenkung sowie zur Redu-

zierung der Klopfempfindlichkeit abgesenkt werden. Die Forderung nach niedri-

gen Lufttemperaturen macht ggf. einen eigenen Niedertemperaturkreislauf für die

Ladeluftkühlung erforderlich. Im Regelfall wird die verdichtete Luft im LLK mit

der durch den Kühler strömenden Außenluft gekühlt. Eine Wasser-Luft-Kühlung

führt dagegen zu geringem Platzbedarf, geringem luftseitigem Druckabfall sowie

zu einem besseren Ansprechverhalten, siehe Abschn. 4.1, sodass diesen Systemen

trotz höherer Kosten für Downsizing-Konzepte der Vorzug gegeben werden sollte.

Bei hohen Abgasrückführraten ist ebenfalls eine Kühlung des der Luft zugeführten

Abgases sinnvoll. Der Rest der vom Motor an das Kühlwasser abgegebenen Wär-

me – hierunter befindet sich auch ein Teil der durch Reibung entstandenen Wärme

– wird über das Kühlmittel an die Umgebung abgeführt.

Motorische Hochlastkonzepten stellen auch an das Schmiersystem höhere An-

forderungen, allerdings in deutlich geringerem Maße als dies beim Kühlsystem

der Fall ist. Da das Motoröl neben der Schmierung relativ zueinander bewegter

Bauteile auch Kühlfunktionen übernehmen muss, steigen der Öldurchsatz und die

Druckverluste im Ölkreislauf generell an. In der Summe führt das zu einer Zu-

nahme des Leistungsbedarfs für die Ölpumpe. Dieser Sachverhalt muss bei der

Dimensionierung der Ölpumpe berücksichtigt werden und beeinflusst letztendlich

den mechanischen Wirkungsgrad.

Massenausgleich

Ein Teil der durch das Downsizing bzw. durch Reduzierung der Zylinderzahl

erzielten Verbesserungen im mechanischen Wirkungsgrad wird wieder aufgezehrt,

sofern erhöhte Ansprüche an das Schwingungs- und Geräuschverhalten gestellt

werden. Speziell für Fahrzeugmotoren ist es notwendig, geeignete Maßnahmen

zum Ausgleich der den Komfort beeinträchtigenden Massenwirkungen einzulei-

ten. Beispielsweise können die bei 4-Zylinder-Reihenmotoren charakteristischen

oszillierenden Massenkräfte 2. Ordnung durch zwei zusätzliche und gegenläufig

rotierende Wellen mit rotierenden Massen reduziert werden. Der für diesen soge-

nannten Lancaster-Ausgleich erforderliche Aufwand schlägt sich zum einen in den

Kosten und zum anderen in einem leichten Anstieg der Reibungsverluste nieder.

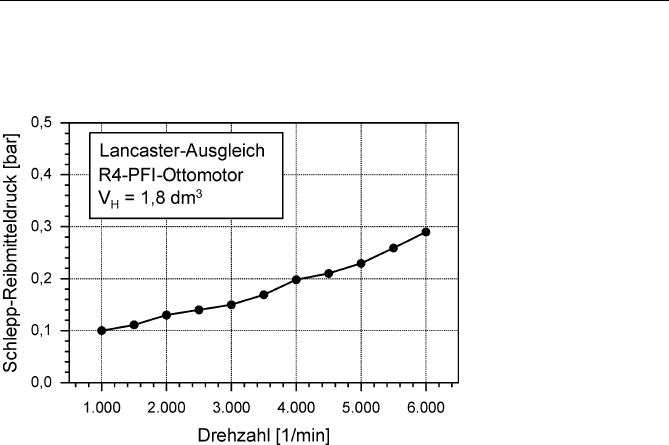

Abb. 4.123 zeigt den Schlepp-Reibmitteldruck für einen Ottomotor mit Saug-

rohreinspritzung, der über einen Lancaster-Ausgleich verfügt. Je nach Drehzahl

beträgt der Leistungsbedarf bis zu 3 kW, was einem zusätzlichen Reibmitteldruck

bis etwa 0,3 bar entspricht und damit den mechanischen Wirkungsgrades negativ

beeinflusst. Bei 3-Zylinder-Reihenmotoren, die als Downsizing-Konzepte eben-

falls zum Einsatz kommen, sollten die Massenmomente 1. und 2. Ordnung redu-

ziert werden. In der Praxis erfolgt dies durch eine separate Welle mit Zusatzmas-

sen, die ein entsprechendes Gegenmoment erzeugt. Aufgrund der höheren Zylin-

derdrücke und größerer Bauteilmassen weisen Dieselmotoren im Allgemeinen

eine höhere Drehungleichförmigkeit auf als Ottomotoren, sodass für den Selbst-

zünder besonders bei geringen Zylinderzahlen Massenausgleichsgetriebe sinnvoll

4.4 Motormechanik und Wärmehaushalt 321

sind. Größere Schwungmassen können hier zwar Abhilfe schaffen, jedoch ver-

schlechtert sich das transiente Betriebsverhalten des Motors, bedingt durch das

höhere polare Massenträgheitsmoment.

Abb. 4.123. Schlepp-Reibmitteldruck eines Lancaster-Massenausgleichgetriebes

5 Zusammenfassung und Ausblick

Downsizing in Verbindung mit Aufladung ist ein wirkungsvolles Konzept zur

Kraftstoffverbrauchssenkung bei Verbrennungsmotoren und kann daher wesent-

lich zum Erreichen der Ziele zur CO

2

-Reduktion beitragen. Entsprechende Motor-

konzepte zeichnen sich durch eine hohe Leistungsdichte und hohe maximale Mit-

teldrücke aus, sodass auf ansprechende Fahrleistungen nicht verzichtet werden

muss. Derzeit liegen die Grenzen von Leistungsdichte und effektiven Mitteldruck

bei serienmäßigen Pkw-Dieselmotoren bei 67 kW/dm

3

bzw. 24 bar. Ottomotoren

erreichen 105 kW/dm

3

und ebenfalls 24 bar.

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde das Downsizing bei Verbren-

nungsmotoren, die Wirkungsmechanismen sowie die zur Umsetzung eines motori-

schen Hochlastkonzeptes erforderlichen Maßnahmen detailliert und umfassend

beschrieben. Wesentlicher Bestandteil war – ausgehend vom derzeitigen Stand der

Technik der relevanten Subsysteme und Prozesse – die Beschreibung auf den

Betrieb bei hohen Mitteldrücken abgestimmter Lösungsansätze zur Entschärfung

der bei bisherigen Hochlast-Konzepten bestehenden Problembereiche. Es ist damit

gelungen, das zukunftsträchtige Themengebiet Downsizing in der erforderlichen

Breite sowohl für Otto- als auch für Dieselmotoren darzustellen. Die wesentlichen

Erkenntnisse werden im Folgenden zusammengefasst.

Die Verbrauchssenkung durch Downsizing resultiert weniger aus einer generel-

len Wirkungsgradsteigerung als vielmehr aus einer Betriebspunktverlagerung in

Richtung höherer Lasten und damit in Bereiche geringeren, spezifischen Kraft-

stoffverbrauchs. Konsequentes Downsizing mit dem Ziel einer deutlichen

Verbrauchssenkung erfordert eine Reduzierung der Zylinderzahl bzw. vergleichs-

weise große Zylinderhubvolumina. Durch die formbare Drehmomentcharakteristik

aufgeladener Motoren besteht die Möglichkeit einer Absenkung der Nenndreh-

zahl, sodass sich ein weiterer Verbrauchsvorteil aus einer größeren Übersetzung

ergibt. Darüber hinaus kann die Fahrdynamik durch die geringere Aggregatmasse

verbessert und die Leistungsspreizung innerhalb einer Motorenbaureihe bei glei-

cher Zylinderzahl deutlich erhöht werden.

Neben den zahlreichen Vorteilen existieren jedoch auch einige zum Teil gravie-

rende Problembereiche bzw. Risiken, welche die Motorenentwicklung vor große

Herausforderungen stellt. Aufgrund der hohen Leistungsdichte müssen entspre-

chend große Massen an Luft und Kraftstoff in den Brennraum eingebracht werden.

Bei der konventionellen Turboaufladung führt das unzureichende Abgasenthalpie-

angebot bei niedrigen Motordrehzahlen zu einem unbefriedigenden Anfahr- und

Ansprechverhalten. Ein erfolgreiches Hochlast-Downsizing-Konzept erfordert

daher eine Anpassung bzw. Weiterentwicklung der Systeme zur Gemischaufberei-

324 5 Zusammenfassung und Ausblick

tung, des Aufladesystems sowie der Motormechanik und Tribologie mit z.T. neu-

artigen Lösungsansätzen. Diese steigern die Komplexität und Kosten des gesam-

ten Antriebssystems. Unabhängig von den technischen Herausforderungen stellt

die Kundenakzeptanz auf dem Pkw-Sektor ein ganz entscheidendes Kriterium für

den Erfolg von kleinvolumigen und hochaufgeladenen Motoren dar.

Die Ausweitung des Volllast-Mitteldruckes als wesentlicher Bestandteil von

Downsizing-Konzepten wird beim Dieselmotor in erster Linie durch den Zylin-

derspritzendruck bzw. die Motormechanik und Tribologie und beim Ottomotor

durch die Klopfproblematik begrenzt und erfordert entsprechende Maßnahmen.

Beim Ottomotor ist je nach Brennverfahren und Downsizing-Grad und mit Hilfe

von zusätzlichen Maßnahmen die Ausschöpfung eines zyklusrelevanten

Verbrauchspotenzials von 10-30% – ausgehend vom klassischen Saugrohrein-

spritzer ohne Aufladung – möglich. Da beim Dieselmotor die größte Herausforde-

rung in der Erfüllung der zukünftigen Schadstoffgrenzwerte besteht, sind beim

Selbstzünder in den nächsten Jahren nur moderate Verbrauchssenkungen durch

Downsizing zu erwarten.

Mittelfristig wird der klassische Ottomotor mit Kanaleinspritzung als kosten-

günstiger Antrieb Bestand haben. Dynamisches Downsizing durch Zylinderab-

schaltung bietet speziell bei großvolumigen, drosselgesteuerten Ottomotoren, die

häufig im unteren Teillastbereich betrieben werden, beachtliche Verbrauchspoten-

ziale. Dieses Verfahren unterscheidet sich jedoch grundlegend vom „klassischen“,

statischen Downsizing. Die für die Zylinderabschaltung erforderliche Technik

greift in die Ventilsteuerung ein und stellt erhöhte Anforderungen an die Mo-

torsteuerung.

Zur weiteren Steigerung der spezifischen Leistung sowie zur Senkung des

Kraftstoffverbrauchs unter Einhaltung der Schadstoffgrenzwerte ist der Einsatz

von Benzindirekteinspritzung (BDE) unverzichtbares Mittel. Die BDE lässt sich

hervorragend mit der Abgasturboaufladung kombinieren. Als Downsizing-

Konzept bietet die BDE mit Schichtladung nur wenig Vorteile, sodass sich bei den

Hochlast-Konzepten mittelfristig die stöchiometrische Verbrennung durchsetzen

wird. Dieses homogene Brennverfahren nutzt die prinzipbedingten Vorteile der

Direkteinspritzung zu großen Teilen aus und gestattet die Verwendung eines gere-

gelten Drei-Wege-Katalysators zur effizienten und kostengünstigen Abgasnachbe-

handlung. In Verbindung mit der BDE werden teilvariable Ventilsteuerungen auf

der Einlass- und Auslassseite in allen Fahrzeugsegmenten zum Standard avancie-

ren. Damit sind sowohl das Miller-Verfahren als auch die Erzeugung intensiver

Ladungsbewegung zur Steigerung der Restgasverträglichkeit und zur Gemisch-

homogenisierung möglich. Beide Verfahren senken die Klopfneigung, erhöhen

jedoch die Anforderungen an das Aufladesystem.

Insbesondere bei aufgeladenen Ottomotoren, aber auch bei Saugmotoren, die

häufig im Teillastbereich betrieben werden, kann die variable Verdichtung viele

Vorteile bieten. Sofern hier Systeme angeboten werden, die kostengünstig, robust

und mit geringem Energiebedarf für die Verstellung des Verdichtungsverhältnis-

ses dargestellt werden können, ist eine Serieneinführung wahrscheinlich.

Das Kraftstoff-Einspritzsystem muss an die erhöhten Durchsatzspreizungen

zwischen Leerlauf und Nennleistung angepasst werden und erfordert zukünftig

5 Zusammenfassung und Ausblick 325

mehr Variabilitäten sowohl hinsichtlich der Hochdruckerzeugung als auch der

Einspritzrate sowie der Einspritzdüsengeometrien, um neben einer Verbrauchsre-

duzierung auch die gültigen Schadstoffgrenzwerte einhalten zu können.

Hochaufgeladene Motoren benötigen eine leistungsfähige Ladeluftkühlung.

Während beim Ottomotor die Klopfproblematik der wesentliche Antreiber ist, sind

beim Dieselmotor die Stickoxidemissionen besonders zu beachten. Wasser-Luft-

Wärmetauscher bieten hinsichtlich der erreichbaren Kühlleistung sowie des An-

sprechverhaltens Vorteile gegenüber den klassischen Luft-Luft-Wärmetauschern,

sie sind jedoch mit hohen Zusatzkosten verbunden.

Aufgrund der vergleichsweise niedrigen Verdichterwirkungsgrade, des großen

Bauvolumens und der schlechteren Akustik wird die mechanische Aufladung

zugunsten neuer Abgasturboaufladeverfahren an Bedeutung verlieren. Zur Steige-

rung der Leistungsfähigkeit des Aufladesystems speziell im unteren Drehzahlbe-

reich und bei Lastwechseln ist die Kombination von Abgasturboaufladung und

Impulsaufladung viel versprechend, zumal das Impulsaufladesystem mit geringen

elektrischen Leistungen auskommt. Es bleibt abzuwarten, ob die sehr deutliche

Steigerung des Luftaufwandes im unteren Drehzahlbereich auch in ein höheres

Drehmoment umgewandelt werden kann.

Komplexe Aufladesysteme wie die Registeraufladung oder die geregelte zwei-

stufige Aufladung bieten deutliche Vorteile, jedoch sind diese Systeme trotz tech-

nisch einfacher Abgasturbolader mit erheblichen Mehrkosten verbunden, sodass

sich der Einsatz zunächst auf die oberen Fahrzeugsegmente beschränkt. Erst lang-

fristig ist mit einer Top-Down-Strategie zu rechnen, sodass auch die unteren Fahr-

zeugsegmente von dieser Technologie profitieren.

Die elektrisch unterstützte Aufladung in Form von e-Booster oder eu-ATL wird

vermutlich erst dann erfolgreich werden, wenn das Bordnetz auch elektrische

Zusatzleistungen von mehr als 2-3 kW erlaubt. Aus heutiger Sicht ist das praktisch

nur durch Bordnetze mit höherem Spannungsniveau, z.B. 42 Volt, möglich. In

diesem Zusammenhang werden Mild-Hybride langfristig einen festen Anteil an

den Antrieben darstellen, da hiermit zahlreiche Zusatzfunktionen darstellbar sind,

die sich positiv auf Kraftstoffverbrauch und Schadstoffemission auswirken.

Die zur Entschärfung der Problembereiche hochaufgeladener Motoren erforder-

lichen Techniken führen dazu, dass sich Downsizing nicht als kostengünstiges

Maßnahmenpaket darstellen lässt. In den oberen Fahrzeugsegmenten ließen sich

die Mehrkosten zwar eher umsetzen, jedoch besteht hier ein größeres Akzeptanz-

problem (Hubraum, Zylinderzahl) als in den unteren Fahrzeugklassen. Letztere

beeinflussen den Flottenverbrauch aufgrund der hohen Stückzahlen zwar sehr

stark, sind aber sehr kostensensibel.

Mittelfristig werden motorische Hochlastkonzepte fester Bestandteil innerhalb

der angebotenen Fahrzeugpaletten sein. Der Markterfolg wird davon abhängen, ob

es gelingt, ansprechende Fahrleistungen mit niedrigen Kraftstoffverbräuchen zu

kombinieren und dies mit vertretbaren Mehrkosten darzustellen. Der Anteil aufge-

ladener Motoren wird in jedem Fall weiter ansteigen und die Aufladung damit an

Bedeutung gewinnen. Die Zukunft der Verbrennungsmotoren wird daher in ganz

entscheidendem Ausmaß durch Downsizing geprägt.