Грушинский Н.П. Основы гравиметрии

Подождите немного. Документ загружается.

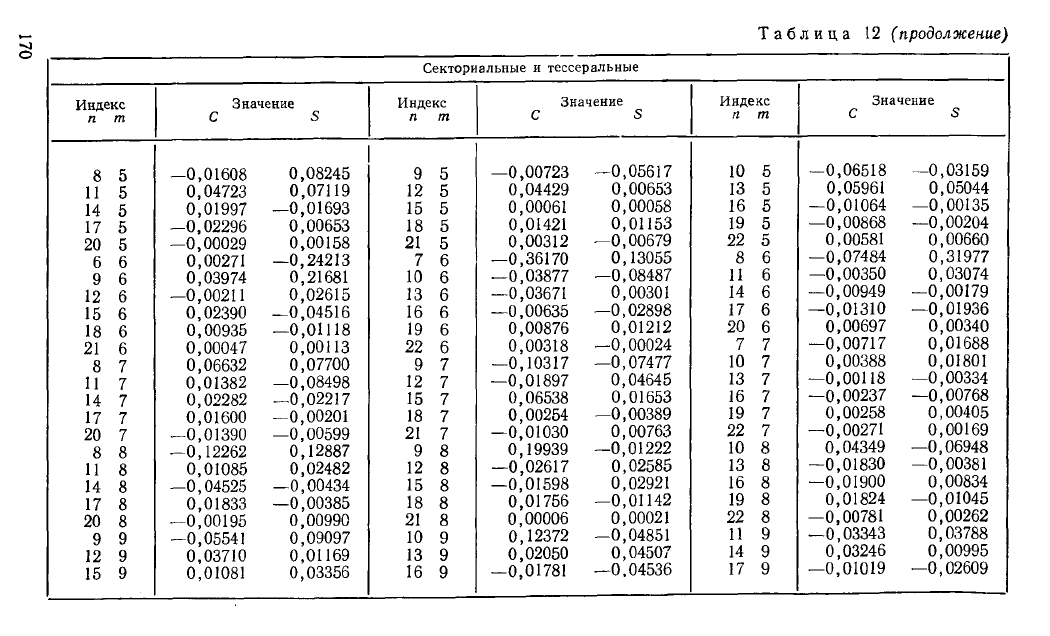

Секториальные и тессеральные

Индекс

Значение

Индекс

Значение Индекс

Значение

п

т

С

S п т

С

6 п

т

с

о

8 5

—0,01608

0,08245 9

5

—0,00723

—0,05617

10 5

—0,06518

—0,03159

11

5

0,04723

0,07119 12

5

0,04429

0,00653

13

5

0,05961 0,05044

14 5

0,01997

—0,01693 15 5

0,00061

0,00058

16

5

—0,01064

—0,00135

17 5

-0 ,0 2296

0,00653 18 5

0,01421

0,01153

19

5

—0,00868 —0,00204

20 5

—0,00029

0,00158 21

5

0,00312

—0,00679

22 5

0,00581

0,00660

6 6

0,00271

—0,24213 7

6

—0,36170

0,13055

8 6

—0,07484

0,31977

9 6

0,03974 0,21681

10

6

—0,03877

—0,08487 11 6

—0,00350 0,03074

12

6

—0,00211

0,02615

13

6

—0,03671

0,00301

14

6

—0,00949

-0,00179

15

6

0,02390

—0,04516 16 6

—0,00635

—0,02898

17

6

—0,01310

—0,01936

18

6

0,00935 —0,01118

19 6

0,00876

0,01212

20

6

0,00697

0,00340

21

6

0,00047 0,00113

22

6

0,00318

-0,00 024

7

7

—0,00717

0,01688

8 7

0,06632 0,07700 9 7

—0,10317

—0,07477

10 7

0,00388

0,01801

11

7

0,01382

—0,08498

12

7

—0,01897

0,04645

13 7

—0,00118 —0,00334

14 7

0,02282

—0,02217 15 7

0,06538

0,01653

16

7

—0,00237

—0,00768

17 7

0,01600

—0,00201 18

7

0,00254

—0,00389

19 7

0,00258

0,00405

20 7

—0,01390

—0,00599

21

7

—0,01030 0,00763

22 7

—0,00271

0,00169

8 8

—0,12262

0,12887

9

8

0,19939

—0,01222

10

8

0,04349

—0,06948

11

8 0,01085

0,02482

12

8

—0,02617

0,02585

13 8

—0,01830

—0,00381

14 8

—0,04525

—0,00434 15

8

—0,01598

0,02921 16 8

-0 ,01900

0,00834

17 8

0,01833

—0,00385 18 8

0,01756

—0,01142

19

8

0,01824

—0,01045

20

8

—0,00195

0,00990

21

8

0,00006

0,00021 22 8

—0,00781

0,00262

9 9

—0,05541

0,09097

10

9

0,12372

—0,04851

11

9

—0,03343

0,03788

12

9

0,03710

0,01169 13 9

0,02050

0,04507

14

9

0,03246

0,00995

15

9 0,01081

0,03356 16

9

-0,01781

—0,04536

17

9

—0,01019

—0,02609

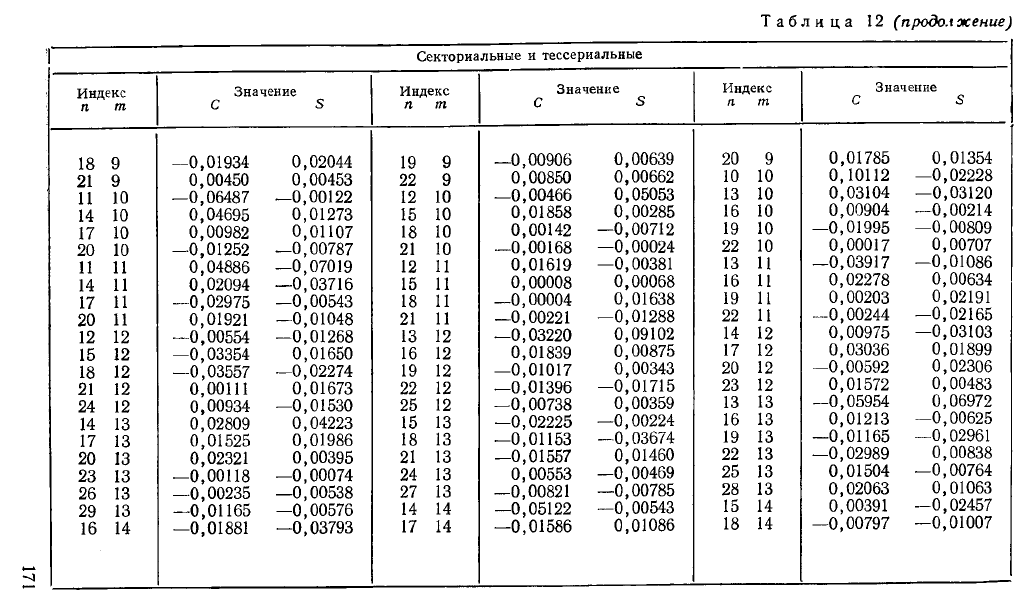

Секториальные и тессериальные

Индекс

п т

Значение

С S

Индекс

п т.

Значение

С S

Индекс

п т

Значение

С S

18

9

— 0,019 3 4 0,02044

19

9

—0,00906

0,00639

20

9

0,01785 0,01354

21

9

0,00450 0,0 0453 22 9

0,00850

0,00662

10 10

0,10112

— 0 ,02 2 28

11

10

— 0,0648 7 — 0,0 0122 12 10

— 0,00466 0,05053

13 10

0,03104

— 0,0 3120

14

10 0,04 6 95

0,0127 3 15

10

0,01858

0,002 8 5

16 10

0,00904

— 0,002 1 4

17

10 0,00982

0,01107

18

10

0,00142

— 0,00712

19

10

— 0,01995 — 0,0 0809

20 10 — 0,012 52

— 0,007 87

21 10

— 0,00168

— 0,00024

22 10

0,00017

0,00707

11 11

0,04886

— 0,07019 12

11

0,016 1 9

— 0,00381

13

11

— 0,03917

—0,01086

14

11 0,02094

— 0,037 16 15

11

0,00008

0,00068

16 11

0,02278

0,00634

17

11

— 0,0297 5

- 0 ,0 0 5 4 3 18

11

— 0,00004

0,016 3 8

19 11

0,00203

0,02191

20

11

0,01921

— 0,01048

21

11

—0,00221

— 0,01288

22 11

— 0,00244 — 0 ,0 2 165

12 12 — 0,00554

- 0 ,0 1 2 6 8

13 12

— 0,03220

0,09102

14

12

0,00975

— 0,031 0 3

15

12

— 0,03354

0,01650 16 12

0,01839

0,008 7 5

17 12

0,03036

0,01899

18

12 — 0,0 3557

— 0,022 7 4 19 12

— 0,01 0 17

0,00343

20 12

-0 ,0 0 5 9 2

0,02306

21 12

0,00111 0,01673

22 12

— 0,01 3 96

—0,01715

23 12

0,01572

0,00483

24

12

0,00934

— 0,01530

25 12

— 0,00738

0,00359

13 13

—0,05954 0,0697 2

14

13

0,02809

0,04223

15

13

— 0,0222 5

— 0,00224

16 13

0,01213

— 0,006 2 5

17

13

0,01525

0,01986 18

13

— 0,01153

— 0,03674

19 13

— 0,01165

— 0,02961

20

13

0,02321

0,00395

21

13

— 0,015 57

0,01460

22 13

— 0,02989

0,00838

23 13 — 0,0 0118

— 0,00074

24 13

0,00553

— 0,00469

25 13

0,01504

— 0,0076 4

26

13

— 0,0023 5 — 0,00538

27

13 — 0,00821

— 0,00785

28 13

0,02063

0,01063

29

13

— 0,01165

— 0,00576

14 14

— 0,051 22

— 0,00543

15 14 0,00391

— 0,0245 7

16

14 — 0,01881

— 0,03793

17 14 — 0,01 5 86

0,01086

18

14

— 0,00797

— 0,0100 7

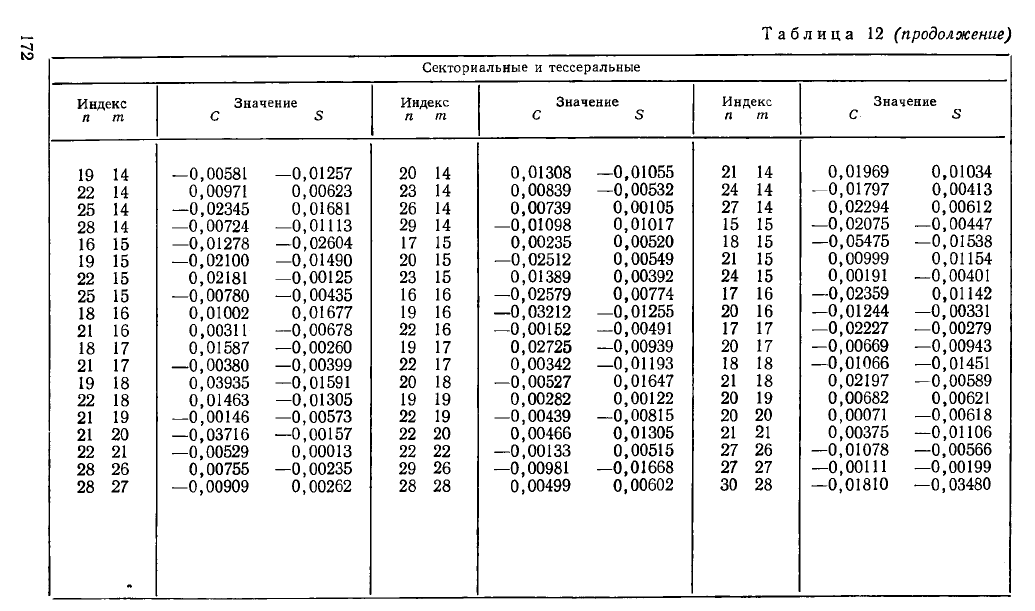

Секториальные и тессеральные

Индекс

Значение

Индекс Значение

Индекс Значение

п

т

С

S п

т

С

S п

т

С

6

19

14

—0,00581

—0,01257

20

14

0,01308

—0,01055 21 14

0,01969 0,01034

22

14

0,00971

0,00623 23

14 0,00839

—0,00532 24

14

—0,01797 0,00413

25

14

—0,02345

0,01681

26 14

0,00739 0,00105

27

14

0,02294

0,00612

28

14

—0,00724 —0,01113 29

14 —0,01098

0,01017

15 15

—0,02075 —0,00447

16 15

—0,01278

—0,02604

17 15 0,00235

0,00520

18 15

—0,05475

—0,01538

19 15

—0,02100

—0,01490

20

15

—0,02512

0,00549

21

15

0,00999 0,01154

22

15 0,02181

—0,00125 23

15 0,01389

0,00392

24

15

0,00191

—0,00401

25 15

—0,00780

-0,00 435

16 16 —0,02579

0,00774

17

16

—0,02359 0,01142

18

16

0,01002

0,01677 19 16

—0,03212

—0,01255

20

16

—0,01244 —0,00331

21

16

0,00311

—0,00678

22 16 —0,00152

—0,00491

17 17

—0,02227

—0,00279

18 17

0,01587

—0,00260 19 17 0,02725

—0,00939 20

17 -0,00669 —0,00943

21 17

—0,00380

—0,00399

22 17

0,00342

—0,01193 18 18

—0,01066 —0,01451

19 18

0,03935

—0,01591 20 18

—0,00527

0,01647 21 18

0,02197 —0,00589

22 18

0,01463 -0,01305

19 19

0,00282

0,00122 20 19

0,00682

0,00621

21

19 —0,00146

—0,00573 22 19

—0,00439

—0,00815

20

20

0,00071 —0,00618

21

20 —0,03716

—0,00157 22

20 0,00466

0,01305

21

21 0,00375 —0,01106

22 21

—0,00529

0,00013 22 22

—0,00133 0,00515

27 26 —0,01078

—0,00566

28

26 0,00755

—0,00235 29 26 —0,00981

—0,01668

27 27 —0,00111 —0,00199

28

27 —0,00909

0,00262 28 28

0,00499

0,00602 30

28

—0,01810 —0,03480

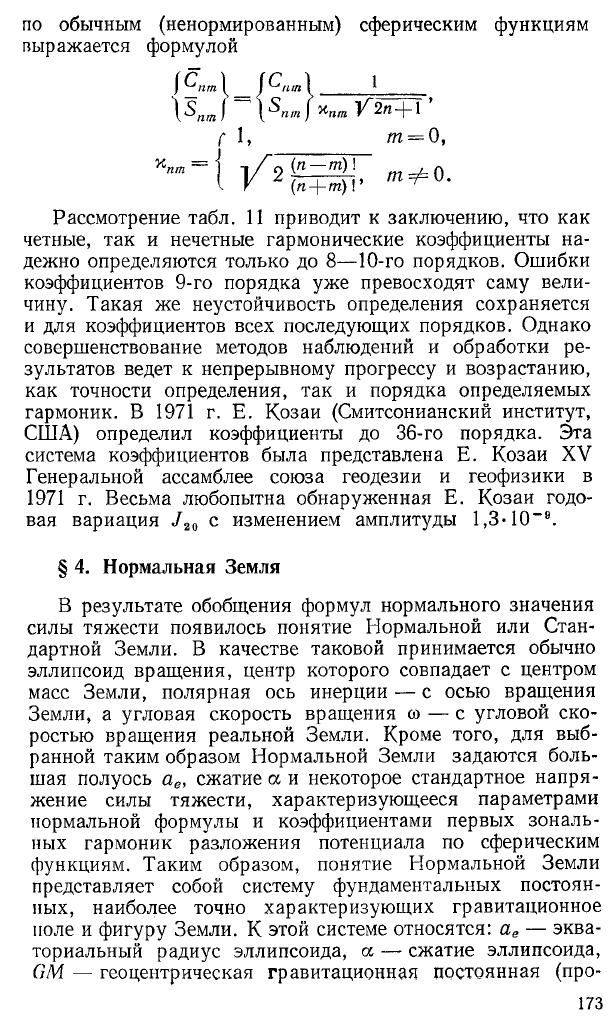

по обычным (ненормированным) сферическим функциям

выражается формулой

Рассмотрение табл. 11 приводит к заключению, что как

четные, так и нечетные гармонические коэффициенты на

дежно определяются только до 8— 10-го порядков. Ошибки

коэффициентов 9-го порядка уже превосходят саму вели

чину. Такая же неустойчивость определения сохраняется

и для коэффициентов всех последующих порядков. Однако

совершенствование методов наблюдений и обработки ре

зультатов ведет к непрерывному прогрессу и возрастанию,

как точности определения, так и порядка определяемых

гармоник. В 1971 г. Е. Козаи (Смитсонианский институт,

США) определил коэффициенты до Зб-го порядка. Эта

система коэффициентов была представлена Е. Козаи XV

Генеральной ассамблее союза геодезии и геофизики в

1971 г. Весьма любопытна обнаруженная Е. Козаи годо

вая вариация / 20 с изменением амплитуды 1,3-10~е.

§ 4. Нормальная Земля

В результате обобщения формул нормального значения

силы тяжести появилось понятие Нормальной или Стан

дартной Земли. В качестве таковой принимается обычно

эллипсоид вращения, центр которого совпадает с центром

масс Земли, полярная ось инерции — с осью вращения

Земли, а угловая скорость вращения со — с угловой ско

ростью вращения реальной Земли. Кроме того, для выб

ранной таким образом Нормальной Земли задаются боль

шая полуось ае, сжатие а и некоторое стандартное напря

жение силы тяжести, характеризующееся параметрами

нормальной формулы и коэффициентами первых зональ

ных гармоник разложения потенциала по сферическим

функциям. Таким образом, понятие Нормальной Земли

представляет собой систему фундаментальных постоян

ных, наиболее точно характеризующих гравитационное

поле и фигуру Земли. К этой системе относятся: ае — эква

ториальный радиус эллипсоида, а — сжатие эллипсоида,

GM — геоцентрическая гравитационная постоянная (про-

изведение постоянной тяготения на массу Земли), уе

ваториальное значение силы тяжести, / 20 — первый зо

нальный гармонический коэффициент, (5 — параметр нор

мальной формулы силы тяжести, W0 — потенциал нор

мальной силы тяжести на поверхности уровенного эллип

соида, а» — угловая скорость вращения Земли.

При представлении гравитационного поля и фигуры

Земли по наземным данным в качестве основных парамет

ров обычно принимаются ае, уе и а. При использовании

спутниковых данных обычно принимаются параметры ае,

GM и J20.

В результате совместного использования геодезиче

ских, гравиметрических и спутниковых данных были полу

чены основные параметры гравитационного поля и фигуры

Земли, включаемые в систему фундаментальных геодези

ческих постоянных.

На XIV Генеральной ассамблее Международного союза

геодезии и геофизики в 1967 г. в Швейцарии была принята

«Геодезическая референц-система 1967», согласованная с

системой астрономических фундаментальных постоянных

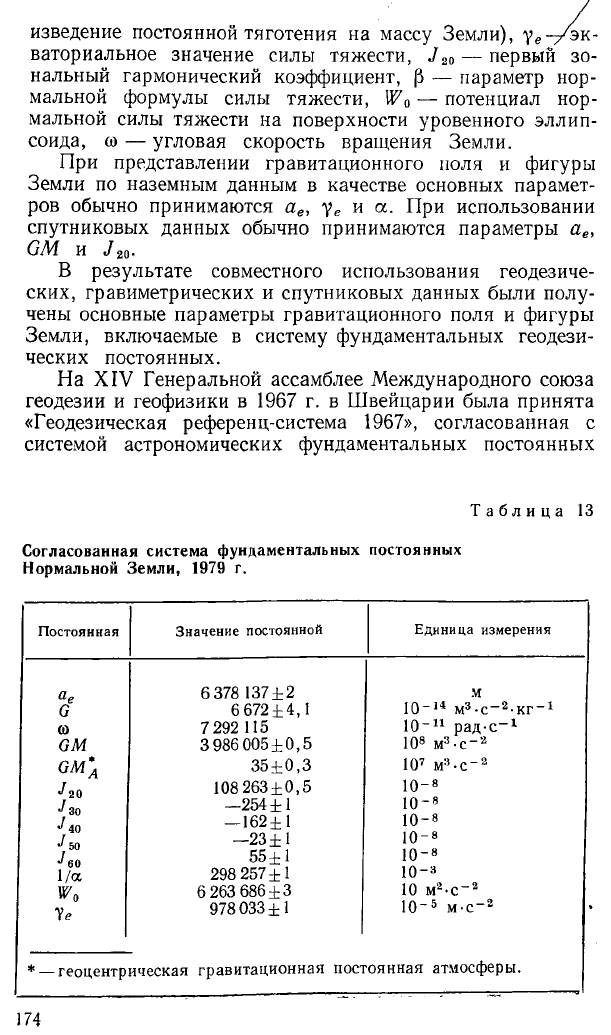

Таблица 13

Согласованная система фундаментальных постоянных

Нормальной Земли, 1979 г.

Постоянная

Значение постоянной

Единица измерения

Q ,q

6 378 137±2

м

G

6 672 ±4,1

10-14 м3-с_2-кг-1

СО

7 292 115

10-11 рад-с-1

GM

3 986 005±0,5

108 м3 - с-2

GM \

35± 0,3 107 м3- с - 2

*^2 0

108 263±0,5

ю - 8

J 30

-2 5 4 ±1

ю - 8

^ 40

—162±1

10 -8

J 50

—23 ±1

ю - 8

J 60

55±1

ю - 8

1/a

298 257 ±1

ю - 3

6 263 686 ±3 10 м2-с~2

Уе

978 033 ±1

10-5 м-с-2

* — геоцентрическая гравитационная постоянная атмосферы.

1964 г. В качестве исходных параметров в ней приняты:

ае = 6 378 160 м,

GM = 398 603 км3 с“2,

/,„ = 10 827■ 10- 7,

со = 7,292 115 146 7 10-5 рад/с.

Им соответствуют параметры нормальной формулы силы

тяжести:

уе = 978 031,845 58 мГал,

а = 1:298,247 167 427,

р = 0,005 302 365 523 30.

Однако успехи спутниковой геодезии быстро привели

к уточнению фундаментальных геодезических постоянных,

п уже на XVII Генеральной ассамблее МАГГ в Австралии

была принята новая система параметров Нормальной

Земли, 1979 г. Эти величины приводятся в табл. 13. В даль

нейшем эта система будет уточняться, но нет оснований

ожидать в ней значительных изменений.

§ 5. Нормальная атмосфера

Современная точность измерений силы тяжести на по

верхности Земли не позволяет пренебрегать при их обра

ботке влиянием притяжения атмосферы, которое зависит

от высоты пункта наблюдения. В сферическом приближе

нии слой атмосферы, расположенный выше точки наблю

дения, последнюю не притягивает, а слой между точкой

наблюдения и поверхностью относимости, приближенно

принимаемой за сферу, притягивает нашу точку как сфе

рический слой. Притяжение такого сферического слоя

равно

R+ h

j рчлр)ф , (7.4)

R

где R — средний радиус Земли, сга(р) — плотность атмос

феры на расстоянии р от центра масс Земли, r=R-\-h —

геоцентрический радиус-вектор точки наблюдения.

При решении краевых задач теории фигуры Земли не

должно быть притягивающих масс вне физической поверх

ности Земли, однако должна быть сохранена суммарная

масса. Поэтому влияние массы атмосферы должно быть

представлено как влияние той же массы, сконденсирован

ной в центре масс. Очевидно,

л GMa GMa GM GMa c\

Кроме того, нужно исключить влияние слоя атмосферы

под точкой наблюдения по формуле (7.4). Поэтому полная

поправка Aga за влияние нормальной атмосферы полу

чается как разность Ag’—Ag'a:

Д& = Т ^ - ДЙ . Р-6)

причем

^ = 0,888 10-s.

Так вычисленное влияние атмосферы называется нормаль

ным влиянием.

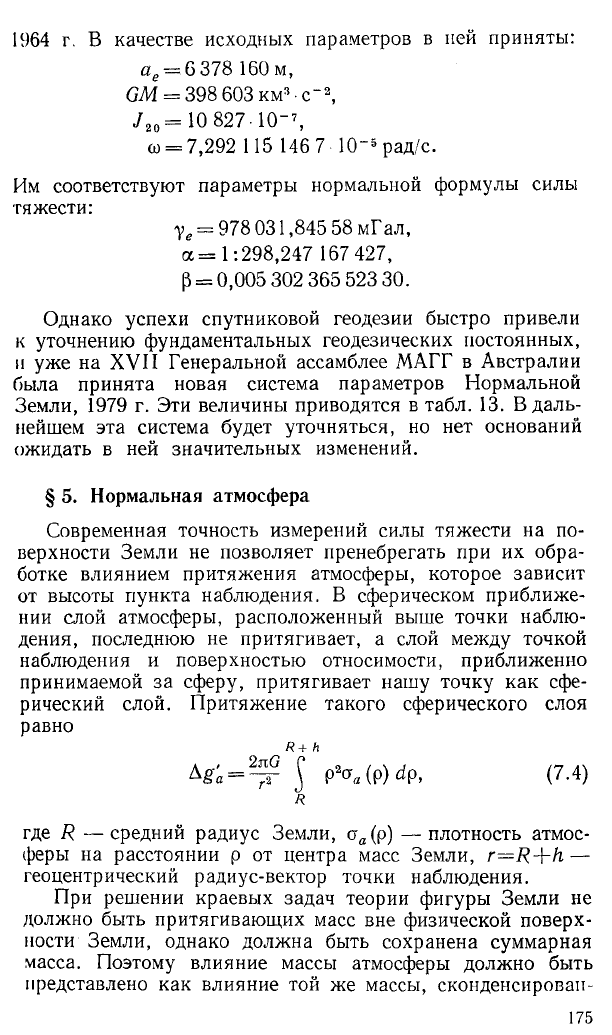

Величины поправок за влияние нормальной атмосферы

в зависимости от высоты расположения точки наблюдения

даны в табл. 14.

Таблица 14

Поправка за влияние нормальной атмосферы

Высота над

уровнем

моря, км

Ag'a.

мГал

Л«а>

мГал

Высота над

уровнем

моря, км

а4

мГ ал

Д®а’

мГал

0

0

0,87

10

0,64

0,23

1

0,10

0,77 12

0,70

0,17

2 0,19 0,68

14

0,75

0,12

3

0,27

0,60

16

0,78

0,09

4

0,34

0,53

18

0,80

0,06

5

0,40 0,47

20

0,81

0,05

6

0,46 0,41

25

0,84

0,02

8

0,56 0,31

30

0,85

0,01

Г Л А В A 8

ГРАВИТАЦИОННЫЕ АНОМАЛИИ

И ВНУТРЕННЕЕ СТРОЕНИЕ ЗЕМЛИ

§ 1. Внутреннее строение Земли

Земля образовалась и развивалась до современного

состояния в поле гравитационных сил, подчиняясь закону

всемирного тяготения. Можно сказать, что именно грави

тационные силы сформировали Землю и определили весь

процесс ее дальнейшей эволюции. Под действием гравита

ционных сил Земля обрела свою форму. Центральность

поля и обратная пропорциональность его напряженности

квадрату расстояния определили ее сфероидальность. Воз

действие гравитации вызвало диссоциацию вещества в

Земле, концентрацию тяжелых элементов в ядре и переме

щение более легких к поверхности. Гравитация опреде

лила состав атмосферы и обеспечивает ее сохранность.

Все современные процессы в трех средах — твердой

Земле, океанах и атмосфере — протекают, если можно так

выразиться, под контролем гравитации. И хотя поле силы

тяжести относится к слабым полям, влияние его на все

стороны жизни не только Земли, но и Вселенной, является

определяющим. Таким образом, гравитационное поле Зем

ли несет в себе информацию о форме и внутреннем строе

нии нашей планеты.

О внутреннем строении Земли мы знаем пока очень

мало, меньше, например, чем о поверхности Луны. Самые

глубокие скважины проникли в глубь Земли лишь на 10 км,

т. е. на 0,0017 земного радиуса. Единственным поставщи

ком информации о глубинных слоях Земли пока является

геофизика. Больше всего данных мы получаем, изучая

распространение упругих волн в Земле. Дают также ин

формацию другие геофизические методы, в том числе

гравиметрия. Сведения о строении земных недр позволяют

получить также гравитационные приливы.

Упругие колебания в Земле возникают при землетря

сениях или мощных технических взрывах. К упругим

волнам относятся, в частности, поверхностные волны. Они

распространяются вблизи поверхности, и их скорости и

пути распространения зависят от плотности верхних слоев

Земли. Эти волны несут информацию о строении земной

коры и верхней мантии. Так называемые объемные волны

пронизывают всю Землю. Основная часть Земли находится

в твердом состоянии. Поэтому в ней могут распростра

няться два типа объемных волн: продольные (обычно обо

значаемые VP или Р) и поперечные (l/s или S). Скорости

распространения этих волн можно выразить простыми

формулами:

где [i — модуль сдвига, а —■ модуль продольного растя

жения.

Продольные волны распространяются быстрее — их

скорости изменяются от 5 до 10 км/с. В силу различных

неоднородностей в Земле сейсмические волны распростра

няются в ней с разными скоростями, а на границах изме

нений плотностей преломляются и отражаются. Выделяют

три типа неоднородности:

1) постепенные изменения плотности с глубиной под

действием температуры и давления в химически однород

ном веществе;

2) резкие границы между средами, различными по сос

таву и физическим свойствам;

3) изменения химического состава или фазовые пере

ходы.

Все эти неоднородности вызывают искривление пути

распространения волн. В первом случае происходят плав

ные или непрерывные изменения направления и соответ

ственно увеличивается скорость распространения. В двух

других случаях наблюдаются скачкообразные изменения

скорости, резкое преломление и отражение от границы

раздела.

Регистрируя такие волны и зная момент взрыва, можно

проследить их путь и рассчитать скорости распространения,

а следовательно, получить информацию о характере из

менения плотности вдоль пути движения волны и наличии

плотностных границ. Жидкая среда имеет модуль сдвига

(х^-0, поэтому в жидкости K s=0. Это свойство попереч

ных волн позволило сделать заключение о жидком состоя

нии внешнего ядра, а отражение волн VP от границ плот-

постиых разделов дало возможность вычислить глубины

их залегания и построить схематическую модель внутрен

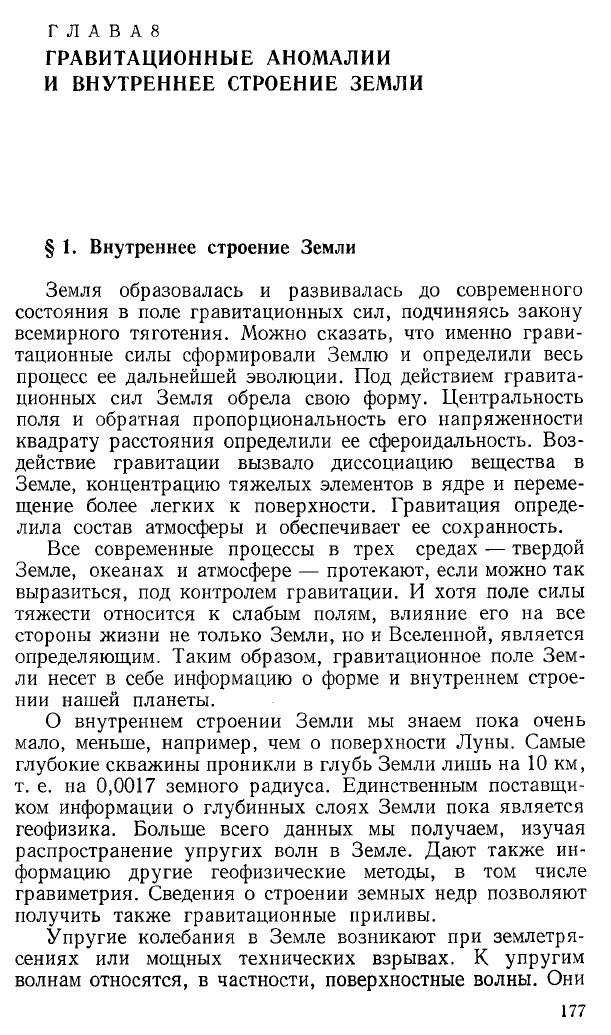

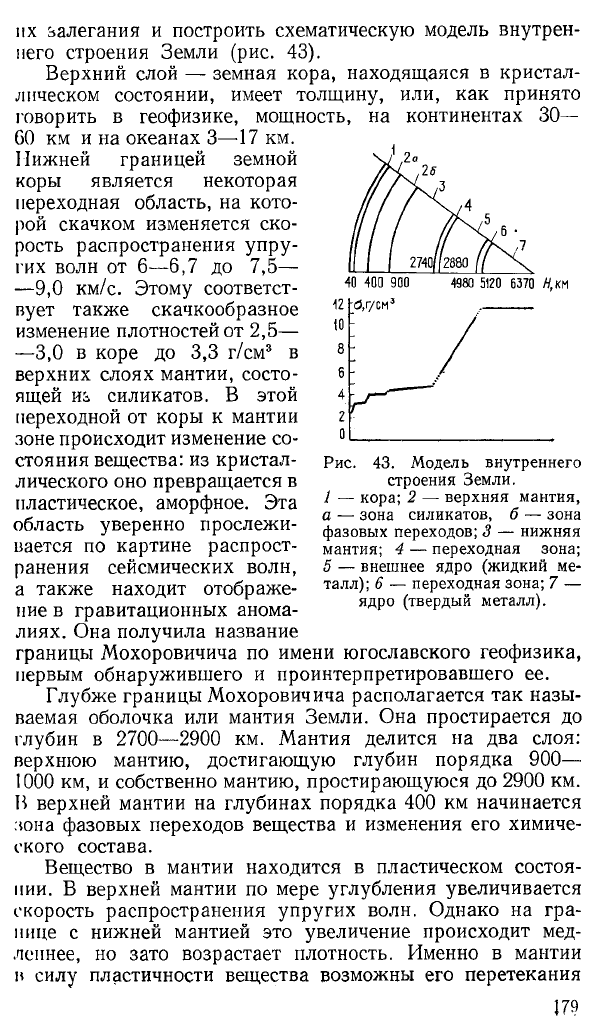

него строения Земли (рис. 43).

Верхний слой — земная кора, находящаяся в кристал

лическом состоянии, имеет толщину, или, как принято

говорить в геофизике, мощность, на континентах 30—

60 км и на океанах 3— 17 км.

Нижней границей земной

коры является некоторая

переходная область, на кото

рой скачком изменяется ско

рость распространения упру

гих волн от 6—6,7 до 7,5—

—9,0 км/с. Этому соответст

вует также скачкообразное

изменение плотностей от 2,5—

—3,0 в коре до 3,3 г/см3 в

верхних слоях мантии, состо

ящей иь силикатов. В этой

переходной от коры к мантии

зоне происходит изменение со

стояния вещества: из кристал

лического оно превращается в

пластическое, аморфное. Эта

область уверенно прослежи

вается по картине распрост

ранения сейсмических волн,

а также находит отображе

ние в гравитационных анома

лиях. Она получила название

границы Мохоровичича по имени югославского геофизика,

первым обнаружившего и проинтерпретировавшего ее.

Глубже границы Мохоровичича располагается так назы

ваемая оболочка или мантия Земли. Она простирается до

глубин в 2700—2900 км. Мантия делится на два слоя:

верхнюю мантию, достигающую глубин порядка 900—

1000 км, и собственно мантию, простирающуюся до 2900 км.

В верхней мантии на глубинах порядка 400 км начинается

:шна фазовых переходов вещества и изменения его химиче

ского состава.

Вещество в мантии находится в пластическом состоя

нии. В верхней мантии по мере углубления увеличивается

скорость распространения упругих волн. Однако на гра

нице с нижней мантией это увеличение происходит мед

леннее, но зато возрастает плотность. Именно в мантии

н силу пластичности вещества возможны его перетекания

Рис. 43. Модель внутреннего

строения Земли.

I — кора; 2 — верхняя мантия,

а — зона силикатов, б — зона

фазовых переходов; 3 — нижняя

мантия; 4 — переходная зона;

5 — внешнее ядро (жидкий ме

талл); 6 — переходная зона; 7 —

ядро (твердый металл).