Инглхарт Р., Вельцель К. Модернизация, культурные изменения и демократия: Последовательность человеческого развития

Подождите немного. Документ загружается.

счет повышения «порядочности» элит — фактора, устраняющего

различие между двумя вариантами либеральной демократии.

Воздействие ценностей самовыражения на формальную де-

мократию носит,как показывает рисунок 7.1,несколько иной харак-

тер. С одной стороны, речь идет о сильном воздействии с высокой

статистической значимостью, объясняющем до 50% дисперсии

в уровне формальной демократии. Кроме того, этот эффект, судя

по всему,имеет специфическую направленность:высокий уровень

ценностей самовыражения является достаточным условием для

возникновения формальной демократии,поскольку все без исклю-

чения страны, занимающие на шкале ценностей самовыражения

место выше 33-го процентиля (т.е. выше уровня Венесуэлы), де-

монстрируют показатели формальной демократии на уровне 60-го

процентиля и выше.С другой стороны,воздействие этих ценностей

ГЛАВА 8. ЦЕННОСТИ И ИНСТИТУТЫ: ЭМПИРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

| 301 |

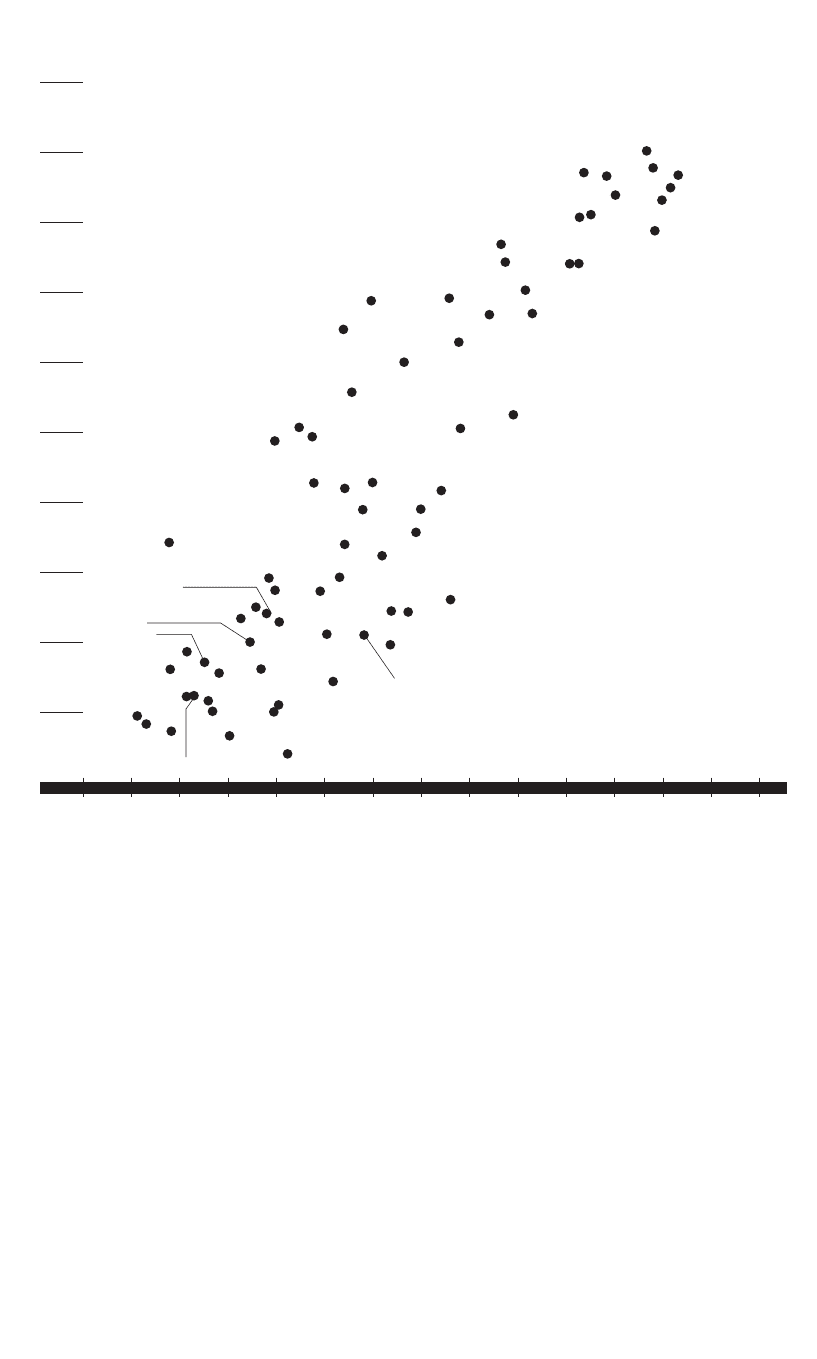

Рисунок 8.8. ВОЗДЕЙСТВИЕ ЦЕННОСТЕЙ САМОВЫРАЖЕНИЯ НА «ПОРЯДОЧНОСТЬ» ЭЛИТ

Австралия

Австрия

Азербайджан

Мексика

Албания

Алжир

Нигерия

Аргентина

Нидерланды

Армения

Нов. Зеландия

Бангладеш

Норвегия

Беларусь

Перу

Бельгия

Польша

Болгария

Португалия

Босния

Россия

Бразилия

Румыния

Великобритания

Сальвадор

Венгрия

Венесуэла

Вьетнам

Словакия

Словения

Германия (Вост)

США

Тайвань

Грузия

Уганда

Дания

Украина

Доминиканская Респ.

Уругвай

Зимбабве

Филиппины

Индия

Финляндия

Индонезия

Франция

Иордания

Хорватия

Иран

Чехия

Ирландия

Чили

Исландия

Швейцария

Испания

Швеция

Италия

Эстония

Канада

ЮАР

Китай

Южная Корея

Израиль

Япония

Египет

Латвия

Литва

Пакистан

Турция

Германия (Зап)

Югославия

Танзания

30 45 554015 35 50 6560 7570510 2025

1,10

1,00

0,90

0,80

0,70

0,60

0,50

0,40

0,30

0,20

0,10

r = 0,89***

Уровень «порядочности» элит (2000–2002)

Процентный индекс распространенности ценностей самовыражения, середина 1990-х

Низкий Высокий

на формальную демократию ослабляется тем,что их высокий уро-

вень не является необходимым условием для установления фор-

мальной демократии.Свободные выборы можно ввести практиче-

ски везде, и страны, недотягивающие до 25-го процентиля по

уровню ценностей самовыражения,порой демонстрируют показа-

тели формальной демократии на уровне 80-го процентиля.

Примерами государств,где формальная демократия находит-

ся на высоком уровне,несмотря на слабое развитие ценностей само-

выражения, могут служить Румыния, Болгария и Индия.Однако во

всех этих случаях слабое распространение ценностей самовыраже-

ния сочетается с резким дефицитом «порядочности» элит,в результа-

те чего их высокие показатели по шкале формальной демократии

оборачиваются ее низкой эффективностью.Другими словами,вы-

сокий уровень формальной демократии сводится на нет,если в об-

ществе слабо акцентированы ценности самовыражения. И напро-

тив, когда уровень распространения этих ценностей высок, высока

и «порядочность» элит, что придает эффективность существующе-

му уровню формальной демократии.Таким образом,ценности само-

выражения являются той социальной силой, которая подталкивает

к сокращению разрыва между формальной демократией и эффек-

тивной демократией за счет поощрения «порядочности» элит.

Если взглянуть на ситуацию под другим углом, то слабость

ценностей самовыражения означает наличие высокого уровня цен-

ностей выживания, побуждающих людей искать защиты в рамках

сплоченных групп и налаживать прочные скрепляющие связи,

культивируя фаворитизм в качестве «страховки» от жизненных

невзгод.Фаворитизм же создает благодатную почву для коррупции.

В рамках «культуры выживания» типичным поведением становит-

ся коррупция,и народ ожидает этого от элиты.И наоборот,эманси-

пационная природа ценностей самовыражения способствует

и формированию недискриминационных и универсальных пред-

ставлений о благосостоянии. Возникновение эмансипационной

культуры сопровождается растущим неприятием массами фавори-

тизма и коррупции. Таким образом,когда формальная демократия

сочетается с широким распространением ценностей самовыраже-

ния, возникают мощные социальные силы, работающие на повы-

шение «порядочности» элит и делающие формальную демократию

эффективной.Распространение этих ценностей создает в обществе

давление в пользу устранения разрыва между формальной и эф-

фективной демократией.

ЧАСТЬ II. ПОСЛЕДСТВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕННОСТЕЙ

| 302 |

Заключение

В настоящей главе мы исследовали воздействие ценностей самовы-

ражения на демократию под несколькими разными углами зрения.

Мы обнаружили, что эти ценности существенным образом связа-

ны с различными аспектами демократии, включая конституцион-

ную демократию, электоральную демократию и либеральную де-

мократию. С точки зрения человеческого развития либеральная

демократия имеет особое значение,поэтому мы сосредоточили вни-

мание именно на ней, проводя различие между ее формальным

и эффективным вариантами. Далее мы продемонстрировали, что:

1) ценности самовыражения оказывают сильное каузальное воздей-

ствие на возникновение формальной демократии, однако 2) еще

больше эти ценности влияют на создание эффективной демокра-

тии и 3) ведут к повышению «порядочности» элит — фактора,

устраняющего разрыв между формальной и эффективной демо-

кратией.Каузальные эффекты противоположного порядка,т.е.воз-

действие демократических институтов на ценности самовыраже-

ния, как выяснилось, не обладают статистической значимостью.

Этот вывод является сильным аргументом в пользу культурного

объяснения происхождения демократии и опровергает «институ-

циональные» концепции возникновения политической культуры.

Он говорит о том,что распространение ценностей самовыражения

играет главную роль в процессе демократизации.

Глава 9

Социальные силы,

коллективные действия

и события международного масштаба

Мы только что представили убедительные доказательства того,что

массовые ценности самовыражения способствуют утверждению

демократии и повышению ее эффективности. Однако одними из-

менениями в сфере культуры здесь дело не исчерпывается. К при-

меру, есть основания утверждать,что «третьей волны» демократи-

зации вообще не было бы, если бы Михаил Горбачев не отменил

доктрину Брежнева, а США не поддержали бы демократические

процессы в таких странах, как Филиппины и Южная Корея. Дело

в том,что демократизацию порождают не безличные массовые цен-

ности,например ценности самовыражения,а коллективные дейст-

вия, в рамках которых ключевую роль играют конкретные акторы,

в том числе элиты и контрэлиты.

Было бы абсурдом утверждать, что культурные изменения

автоматически влекут за собой изменения институционального ха-

рактера, например демократизацию, однако они, судя по всему,

представляют один из важных факторов, обусловливающих эти

процессы.Итак,возникает вопрос:каким образом процесс распро-

странения ценностей самовыражения сочетается с событиями на

уровне элит — такими,как решение Горбачева не прибегать к воен-

ному вмешательству для сохранения зашатавшихся коммунисти-

ческих режимов в странах Восточной Европы,— чтобы их результа-

том становилось утверждение или укрепление демократии? Чтобы

ответить на него,нам нужно проанализировать три категории кау-

зальных факторов (см.:Tilly 1984).

Во-первых,важную роль в возникновении «волн» демокра-

тизации на мировой арене играет изменение международной обста-

новки,вызываемое,в частности,такими событиями,как появление

«вашингтонского консенсуса» или отказ от доктрины Брежнева

(Pridham 1991; Diamond L. 1993a; Robinson W.I. 1996; Markoff 1996;

Whitehead 1996). Воздействие таких событий на международной

арене является очевидным фактом для каждого,кто изучал проблемы

ЧАСТЬ II. ПОСЛЕДСТВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕННОСТЕЙ

| 304 |

демократизации,однако это только часть истории.Для укоренения

демократии в любой стране требуются соответствующие социаль-

ные условия.Так,США оказывали помощь демократическим дви-

жениям не только на Филиппинах и в Южной Корее, но также

и в Иране с Пакистаном. Однако определенный объем помощи

в некоторых странах дал куда больший результат, чем в других, —

по причинам внутреннего порядка. Аналогичным образом, отказ

советского руководства от поддержки военными средствами ком-

мунистических режимов в Центральной и Восточной Европе в кон-

це 1980-х годов создал возможности для демократизации. Однако

в разных странах эта возможность была реализована совершенно

по-разному.Упразднение доктрины Брежнева равным образом ка-

салось и Польши, и Румынии, однако различные условия внутри

этих стран привели к тому,что события там развивались по-разно-

му: Польша достаточно быстро осуществила переход к полномас-

штабной и сравнительно эффективной демократии, а Румыния до

сих пор лишь пытается добиться аналогичного результата.

Кроме того,даже если с точки зрения социальной обстанов-

ки страна «созрела» для демократизации, этот процесс могут бло-

кировать авторитарные элиты — особенно в тех случаях,когда они

пользуются поддержкой зарубежных держав.Как только эта внеш-

няя поддержка ослабевает, авторитарные элиты оказываются под

давлением демократических сил внутри страны — если,конечно,та-

кие силы существуют.События на международной арене могут как

блокировать,так и стимулировать демократические силы в стране.

Однако они способны лишь мобилизовать такие силы, а не создать

их.Если демократических сил не существует или они слишком сла-

бы (судя по всему, именно такая ситуация складывается в Китае,

Вьетнаме,Саудовской Аравии и других государствах,где авторитар-

ные режимы сохраняются,несмотря на все более неблагоприятные

для авторитаризма международные условия),само по себе внешнее

воздействие эффекта не даст.

Независимо от развития событий в международном мас-

штабе,демократизация происходит путем коллективных действий,

таких как массовые демонстрации, кампании в поддержку свобо-

ды и процессы «торга» на уровне элит, в рамках которого власти

и их оппоненты разрабатывают механизмы переходного процесса

(см.,в частности:O’Donnell,Schmitter 1986;Karl,Schmitter 1991;Hig-

ley,Gunther 1992;Bernhard 1993;Casper,Taylor 1996;Foweraker,Land-

man 1997). Однако концепции, связанные с последовательностью

ГЛАВА 9. СОЦИАЛЬНЫЕ СИЛЫ И КОЛЛЕКТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| 305 |

коллективных действий, объясняют далеко не все, даже после их

систематизации в рамках общей типологии. Дело в том, что и сами

эти действия представляют собой неотъемлемый элемент процес-

са перехода к демократии.Они позволяют объяснить,как происхо-

дит переход,но не почему он происходит.

Демократизация всегда происходит через посредство кол-

лективных действий,независимо от того,принимает ли она форму

мобилизации масс или «торга» с участием элит.К элитам принадле-

жат люди,принимающие важные решения, так что их действия по

определению представляют собой заключительное звено в процес-

се демократизации — но это не означает, что элиты осуществляют

их в вакууме.Напротив,их действия,как правило,обусловливаются

более глубинными социальными силами, например теми, которые

связаны с ценностями самовыражения:эти силы определяют харак-

тер коллективных действий, направляя их в то или иное русло,

в рамках которого одни результаты — например, формирование

эффективной демократии — становятся более вероятными, чем

другие.Мы определяем социальные силы как массовые тенденции,

служащие мотивацией для коллективных действий,направляющие

их в сторону конкретных результатов — например,формирования

той или иной конфигурации институтов,позволяющей сделать ре-

альностью эффективную демократию. Коллективные действия —

инструмент перехода. Однако именно социальные силы придают

им определенное направление.

Эта концепция социальных сил соответствует понятиям,

разработанным в теориях общественных движений и мобилизации

масс. «Ресурсно-мобилизационная» теория Тилли утверждает, что

для мобилизации социальных сил необходимы ресурсы (Tilly 1978).

Модернизация, как мы помним, обеспечивает людей экономиче-

скими, когнитивными и социальными ресурсами, необходимыми

для пробуждения социальных сил.Однако сами по себе ресурсы не

предопределяют направления, в котором будут действовать соци-

альные силы,и цели,на достижение которых они работают.Тенден-

ции в сфере массовых представлений также играют здесь ключевую

роль, побуждая людей отдавать предпочтение одним задачам перед

другими.Макадам,к примеру,продемонстрировал,что мобилизация

участников «Лета свободы в Миссисипи» в 1964 году была связана не

только с ресурсами, но и с мотивационной мобилизацией по прин-

ципу, как он выразился, «общности установок» (attitudinal affinities)

(McAdam 1986). Активисты движения способствуют определению

ЧАСТЬ II. ПОСЛЕДСТВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕННОСТЕЙ

| 306 |

целей,ради которых мобилизуются люди (Benford, Snow 1988).Од-

нако вопрос о том,какие политические цели могут с наибольшей ве-

роятностью привлечь внимание людей, определяет именно «общ-

ность установок», побуждающая людей принимать определенные

задачи близко к сердцу. Так, приверженцы ценностей самовыраже-

ния позитивнее реагируют на вещи, символизирующие граждан-

ские права, чем на атрибуты «сильной власти», тогда как реакция

людей, исповедующих ценности выживания, скорее всего будет

противоположной.

Ценности самовыражения представляют собой тенденцию

в сфере массовых представлений, акцентирующую гражданские

и политические свободы, а также подлинно эффективную демо-

кратию. Сами по себе эти ценности не создают демократические

институты и не придают им эффективность. Однако они концент-

рируют коллективные действия на тех направлениях, которые уве-

личивают вероятность успешной демократизации.Мощное воздей-

ствие ценностей самовыражения на эффективность демократии

происходит потому,что эти ценности способствуют коллективным

действиям, формирующим и поддерживающим демократию. По-

добный вывод неизбежен, ведь демократия всегда утверждается

и сохраняется за счет коллективных действий.Если бы ценности са-

мовыражения не порождали коллективные действия, с помощью

которых в конечном итоге устанавливается и углубляется демокра-

тический строй, они не оказывали бы существенного воздействия

на возникновение демократии и ее эффективность.

Любой переход к демократии отражает взаимодействие трех

категорий каузальных факторов:события на международной арене

стимулируют существующие в обществе социальные силы; со-

циальные силы направляют коллективные действия к достижению

тех или иных политических результатов; а коллективные действия

непосредственно реализуют процессы, обеспечивающие эти ре-

зультаты. Таким образом налицо взаимодействие стимулирующих

факторов (международных событий),направляющих факторов (со-

циальных сил) и факторов реализации (коллективных действий).

В рамках подобного взаимодействия основополагающим факто-

ром являются социальные силы.Они обеспечивают первопричину

таких процессов,как демократизация,в то время как коллективные

действия представляют собой их непосредственную, ближайшую

причину. Чтобы углубить наше понимание процесса демократиза-

ции,необходимо сосредоточиться не только на ее непосредственной

ГЛАВА 9. СОЦИАЛЬНЫЕ СИЛЫ И КОЛЛЕКТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| 307 |

причине,но изучить и первопричину — социальные силы.Эти силы

отражаются в тенденциях массовых представлений,таких как цен-

ности самовыражения.

Ритм изменений

Как мы показали в главе 8, уровни демократии и распространения

ценностей самовыражения демонстрируют очень разную степень

стабильности. Распространение ценностей самовыражения пред-

ставляет собой медленный накопительный процесс: в течение ко-

ротких промежутков времени их уровень меняется незначительно.

Следовательно, значение показателя ценностей самовыражения

в определенный момент позволяет весьма точно спрогнозировать

их уровень в ближайшем будущем.И напротив,в ходе «третьей вол-

ны» уровень демократии во многих странах изменился самым ра-

дикальным образом: автокорреляция демократии во времени вы-

ражена намного слабее, т.е. для того, чтобы объяснить сдвиги

в сторону демократии, мы должны обратиться к другим факторам

(например,ценностям самовыражения).Подобные различия в пла-

не временнóй стабильности говорят о различиях в логике измене-

ний — эти различия следует принимать во внимание при интерпре-

тации причинно-следственных связей.

Внезапная смена режимов, которую мы наблюдали в ходе

«третьей волны»,резко контрастирует с инерционным характером

изменений в социально-экономической и культурной сфере,кото-

рые происходят неуклонно, но медленно. Авторитарный полити-

ческий режим может в одночасье смениться демократическим, од-

нако от нищеты к процветанию или от культуры, акцентирующей

ценности выживания, к приверженности ценностям самовыраже-

ния страны идут десятилетиями.

Постепенно меняющиеся переменные, например социаль-

но-экономическое развитие, отличаются немалой инерцией. Его

прирост или убывание за год незначительны по сравнению тем,что

уже накоплено.Ежегодный прирост ВВП страны всегда составляет

небольшой процент от его объема.Такие постепенно меняющиеся

переменные демонстрируют значительные изменения лишь в дол-

госрочной перспективе.Мы будем называть их «накопительными»

переменными (cumulating variables). И напротив, переменные, пе-

реживающие «взрывные» изменения, например демократизация

и иные институциональные преобразования,в течение долгого вре-

мени остаются неизменными,после чего происходит неожиданный

ЧАСТЬ II. ПОСЛЕДСТВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕННОСТЕЙ

| 308 |

резкий сдвиг,создающий совершенно новую ситуацию — прорыв,

имеющий историческое значение.Такие переменные мы определим

как «прорывные».Различия в динамике изменений между этими ти-

пами переменных оказывают двоякое воздействие на интерпрета-

цию их причинно-следственной взаимосвязи.

Во-первых,каузальная взаимосвязь между накопительной

и прорывной переменными не носит непрерывного характера:она

проявляется только в тот момент, когда прорывная переменная

совершает резкий скачок. Не считая этих скачков, прорывная

переменная, как правило, остается неизменной. Чтобы проана-

лизировать этот феномен, необходимо сосредоточиться на том

моменте, когда прорывная переменная вдруг резко изменяется.

Стандартные методы анализа временны´х рядов для этого не под-

ходят, поскольку одинаково трактуют все промежутки времени,

смешивая мгновенные скачки прорывной переменной с продол-

жительными периодами, когда с ней ничего не происходит. Эпи-

зодический характер сдвигов можно уловить, сосредоточиваясь

на конкретных периодах времени, — вместо того, чтобы вычис-

лять средние величины прорывной переменной в течение многих

лет,когда с этой переменной ничего не происходит. Именно такая

стратегия реализована в ходе анализа,результаты которого мы из-

ложили в главе 8. Вместо того чтобы анализировать динамику

демократии на среднегодовой основе,мы сосредоточились на вол-

не изменений, резко отделяющей период до 1987 года от периода

после 1997-го.

Во-вторых,внезапные скачки,которые демонстрирует про-

рывная переменная в определенные периоды времени, не отража-

ют соответствующих скачков в динамике накопительной перемен-

ной, поскольку такие переменные не развиваются скачкообразно.

Неважно, насколько выросла экономика страны за предыдущий

год — на 1 или 3%: от этого не зависит, сделает ли она внезапный

скачок в сторону демократии. Однако величина душевого ВВП,на-

копленного до скачка — скажем, 500 или 10 000 долларов, — может

определить,перейдет страна к демократии или нет.Как показывают

последние исследования,почти все страны с низким уровнем душе-

вого дохода в ходе «третьей волны» остались за рамками процесса

демократизации, однако во многих государствах со средним уров-

нем душевого дохода такой переход произошел (см.: Boix, Stokes

2003).Иными словами, вероятность скачка к демократии для Чили

была гораздо выше, чем для Бенина. Накопительные изменения,

ГЛАВА 9. СОЦИАЛЬНЫЕ СИЛЫ И КОЛЛЕКТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| 309 |

такие как социально-экономическое развитие и изменения в сфере

культуры, носят инерционный характер — они не обязательно де-

монстрируют какую-либо динамику в те короткие периоды, когда

с прорывной переменной происходит радикальный сдвиг.

Из-за своей постепенной, но непрерывной динамики на-

копительные переменные демонстрируют значительный разброс

по уровню,накопленному к любому конкретному моменту време-

ни. Различия в темпах текущего экономического роста сравни-

тельно невелики по сравнению с различиями в уровне душевого

ВВП:самая зажиточная страна из нашей выборки в 200 раз богаче

самой бедной.

Некоторые примеры,демонстрирующие разницу между на-

копительными и прорывными переменными, были приведены

в главе 1,где мы показали,как межпоколенческие культурные изме-

нения, вызревавшие много десятилетий, внезапно оборачивались

институциональными прорывами: легализаций разводов в Испа-

нии, Италии и Ирландии или однополых браков в Нидерландах,

Германии и Канаде.В таких случаях любые попытки объяснить инс-

титуциональные прорывы с точки зрения изменившихся за послед-

ние предшествовавшие им годы представлений бессмысленны. За

несколько лет,предшествовавших разрешению однополых браков,

отношение к гомосексуалистам сильнее изменилось в Нигерии,чем

в Нидерландах.Однако в первой из этих двух стран терпимо относи-

лись к гомосексуалистам лишь 8% населения, а во второй — 78%,

поэтому институциональный прорыв произошел именно в Нидер-

ландах.Анализ последних изменений в общественных представле-

ниях не только покажет слабые эффекты,но и зачастую подтолкнет

вас к неверным выводам.

Краткосрочные изменения накопительных переменных,

например ценностей самовыражения, невелики и не оказывают

существенного воздействия на резкое изменение прорывных пере-

менных.Когда происходит резкая смена режима,небольшие флук-

туации в уровне ценностей самовыражения, происходившие в по-

следнее время,значения не имеют.Важно другое — достигли ли эти

ценности уровня, на котором их можно считать относительно рас-

пространенными,поскольку именно степень приверженности лю-

дей ценностям самовыражения определяет размеры «спроса» на

свободу.Этот вывод также получил отражение в нашем анализе:мы

объясняли изменение уровня демократии достигнутым уровнем

ценностей самовыражения,а не изменением этого уровня.

ЧАСТЬ II. ПОСЛЕДСТВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕННОСТЕЙ

| 310 |