Коротаева Е.В. Педагогические взаимодействия и технологии

Подождите немного. Документ загружается.

62

Глава 2

— одно из специальных направлений педагогической на-

уки (прикладная педагогика), призванное обеспечить дос-

тижение определенных задач, повышать эффективность

учебно-воспитательного процесса, гарантировать его высо-

кий уровень*.

Вся эта широкая палитра разночтений и понима-

ния педагогических технологий свидетельствует о

том, что исследовательские подходы к данному яв-

лению только еще начинают складываться, и нео-

днозначность изучаемого предмета порождает мно-

гообразие определений и дискуссионных моментов.

Попробуем разобраться в истоках различных под-

ходов к изучению данного феномена.

Обращаясь к теме педагогических технологий,

авторы учебников обычно начинают с использова-

ния ТСО (технических средств обучения) в образо-

вательном процессе. М.В. Кларин ссылается на исто-

рию о том, как в середине 1920-х гг. американец

С. Перси начал применять в своей деятельности ме-

ханическое устройство для проверки выполнения

контрольных заданий учащихся. Уже тогда педагог-

изобретатель предвидел перспективные возможно-

сти развития педагогической науки именно в этом

направлении. И массовое внедрение технологичес-

ких подходов в процесс обучения началось в различ-

ных странах с 1950—1960-х гг., чему было посвящено

большое количество педагогических работ. С 1970-х

гг. в отечественной педагогической науке эти тен-

денции обретают вид конкретного требования к под-

готовке и проведению урока — применения ТСО в

обучении. Затем происходит новый виток развития

самой техники (появление компьютеров, новых ви-

дов связи и т.д.), что заставило уже пересматривать

концептуальные позиции по поводу технологии в пе-

дагогике и вообще в жизнедеятельности человека.

Просто не следует забывать, что сам факт внедре-

8

Бажова Л.А., Гребенкина Л.К. Педагогическое мастерство и

педагогические технологии. — М.: Пед. о-во России, 2001. С. 9.

Общие подходы к педагогическим технологиям 63

ния технологических подходов в педагогическую

практику обусловлен не только и не столько наличи-

ем технических средств, сколько всем ходом разви-

тия прогресса. Известно, что в XX в. выявляются

три тенденции развития теории технократизма;

причем на конец XX в. приходится третья волна,

появление которой во многом обусловлено резким

возрастанием роли информационных технологий,

формированием единой информационной структу-

ры, усилением влияния техники в целом. Философы-

теоретики третьей волны настаивают на том, что

слово «технология» означает не столько «машины и

инструменты, сколько то представление о мире,

которое руководит нашим восприятием всего суще-

ствующего» (Дж.П. Грант). Другими словами, техно-

логия уже шагнула за рамки «чистой техники» и стре-

мится охватить наработанными в ее рамках идеями

и подходами самые различные сферы человеческо-

го бытия: выборные технологии, алгоритмы деятель-

ности менеджера предприятия, взаимодействия пе-

дагога и студента как технологическая цепочка и пр.

Именно с учетом этих позиций следует изучать

теорию и практику технологического подхода в пе-

дагогическом процессе.

О проблемных вопросах курса

«Педагогические технологии»

Итак, практика педагогической технологии раз-

вивалась на основе прежде всего конкретных техни-

ческих (пришедших из промышленной отрасли)

средств и приспособлений, а теория формировалась

(и этот процесс продолжается сегодня) под влияни-

ем философии технократизма, распространяемой на

область социальных наук. Именно в этом сложном

сплетении науки и практики, социального и промыш-

ленного и кроются истоки многих спорных вопро-

сов и дискуссий, разворачивающихся по поводу пе-

дагогических технологий.

64

Глава 2

К таким крайне неоднозначным проблемам отно-

сится, например, само определение педагогических

технологий как понятия, нахождение их местополо-

жения в науке, а также соответствующих этому поло-

жению свойств и признаков.

Чаще всего исследователи относят педагогичес-

кие технологии к области социальных наук (Р.В. Ов-

чарова, С.А. Смирнов и др.). При этом отмечается,

что привычное понимание организации процесса в

промышленных технологиях не может быть автома-

тически перенесено в социальную область.

Попробуем выявить характерные свойства про-

мышленной технологии. Прежде всего, это конкрет-

ная нацеленность и результативность. Начиная про-

мышленный процесс, человек точно знает, какой

результат (предмет: размер, вес, цвет и т.п.), каким

способом (трудоемкость, время, денежные вложения

и пр.) он намерен получить. Кроме того, промыш-

ленная технология отличается своей воспроизводи-

мостью: вне зависимости от того, где, когда и кем

организуется данная операция, она должна привес-

ти к запланированному результату. И наконец, это

соблюдение точной последовательности в реализа-

ции всех звеньев, составляющих технологическую

цепочку, поскольку замена или пропуск какой-либо

составляющей могут привести к различным искаже-

ниям конечного результата.

Что же касается социальных технологий, то, как

верно замечает С.А. Смирнов, в них «исходным и

конечным результатом выступает человек, а основ-

ным параметром изменения — одно или несколько

его свойств»

9

. Он подчеркивает, что человек пред-

ставляет собой многофакторную систему, на которую

оказывает влияние огромное количество «внешних

воздействий». Все это приводит к тому, что «подбор

0

Смирнов С.А. Технологии в обучении // Педагогика: педаго-

гические теории, системы, технологии / С.А. Смирнов,

И.Б. Котова, Е.Н. Шиянов, Т.И. Бабаева и др.; Под ред.

С.А. Смирнова. - М.: Академия, 1999. С. 312.

Общие подходы к педагогическим технологиям 65

10

Там же.

11

Там же.

3 - 5333

определенной последовательности даже самых ре-

зультативных процессов или мероприятий не гаран-

тирует достижения полной эффективности»

10

.

Стоит обратить внимание на следующий нюанс:

на человека оказывают влияние не только внешние,

но и внутренние факторы, которые во многом опре-

деляют поведение, взаимодействия, взаимоотноше-

ния личности с окружающим миром, людьми и са-

мим собой. В итоге все это делает процесс достиже-

ния конкретного результата в социальных (в том

числе и педагогических) технологиях достаточно

проблематичным. И тогда вывод, сделанный А.С.

Смирновым (и не только им одним!): «Однако в глав-

ном эти два вида технологий совпадают. Оба в конеч-

ном итоге дают продукт с заданными свойствами (курсив

наш. — Е.К.)»

п

, — приходит в противоречие с самим

феноменом социальных процессов. (Речь идет о

промышленной и социальной технологиях. — Е.К.)

Целые социологические школы бьются над реше-

нием проблем человеческого бытия: почему в одних

случаях личность (сообщество) реагирует так, а в

других, хотя и сходных ситуациях, — совершенно

иначе? Почему иногда книги (фильмы, мода и пр.),

которые даже сами создатели считают «проходны-

ми», вдруг вызывают у аудитории всплеск небывало-

го интереса, и наоборот? И т.п.

Если бы все ответы на эти (и подобные) вопросы

были известны, то определенная часть человечества

давно бы имела средство для манипулирования пове-

дением других людей. Конечно же, такие механизмы

постоянно запускаются в социальные сферы: наше

мнение (отношение, мировоззрение) пытаются

сформировать самыми различными способами (че-

рез рекламу, СМИ, выборные технологии и т.д.). Но

и они далеко не всегда получают массовый, стопро-

центный результат. Можно ли тогда требовать от

66

Глава 2

образовательного процесса, от

#

конкретного педаго-

га получения «продукта с заданными свойствами»?

Каждый учитель знает, что как старательно ни под-

готовиться к уроку, всегда найдутся такие ученики,

которые воспримут данный материал индифферент-

но, а также и те, кто — по разным причинам — выка-

жет отчуждение.

Таким образом, сопоставительный анализ подво-

дит нас к выводу о том, что неправомерен прямой

перенос признаков и свойств одних технологий в

область других.

Другой дискуссионной проблемой является воп-

рос о классификации существующих педтехнологий

в современном образовательном процессе.

Обобщая наработки различных ученых (см. под-

строчные библиографические ссылки данной главы),

можно констатировать, что наиболее распростра-

ненным является группировка педагогических тех-

нологий по следующим основаниям.

Педагогические технологии на основе гуманизации

и демократизации педагогических отношений. Это техно-

логии с процессуальной ориентацией, приоритетом

личностных отношений, индивидуального подхода,

нежестким демократическим управлением и яркой

гуманистической направленностью содержания. К

ним относятся педагогика сотрудничества, гуманно-

личностная технология Ш.А. Амонашвили, система

преподавания литературы как предмета, формирую-

щего человека, Е.Н. Ильина и др.

Педагогические технологии на основе активизации

и интенсификации деятельности учащихся. Это игровые

технологии, проблемное обучение, технология обу-

чения на основе конспектов опорных сигналов В.Ф.

Шаталова, коммуникативное обучение Е.И. Пассова

и др.

Педагогические технологии на основе эффективнос-

ти организации и управления процессом обучения. Приме-

ры: программированное обучение, технологии диф-

ференцированного обучения (В.В. Фирсов, Н.П. Гу-

Общие подходы к педагогическим технологиям 67

зик), технологии индивидуализации обучения (А.С.

Границкая, И. Унт, В.Д. Шадриков), перспективно-

опережающее обучение с использованием опорных

схем при комментируемом управлении (С.Н. Лысен-

кова), групповые и коллективные способы обучения

(И.Д. Первин, В.К. Дьяченко), компьютерные (ин-

формационные) технологии и др.

Педагогические технологии на основе методического

усовершенствования и дидактического реконструирования

учебного материала: укрупнение дидактических единиц

(УДЕ) П.М. Эрдниева, технология «Диалог культур»

B.C. Библера и СЮ. Курганова, система «Экология и

диалектика» Л.В. Тарасова, технология реализации

теории поэтапного формирования умственных дей-

ствий М.Б. Воловича и др.

Природосообразные технологии, использующие мето-

ды народной педагогики, опирающиеся на естествен-

ные процессы развития ребенка: обучение по Л.Н.

Толстому, воспитание грамотности по А. Кушниру,

технология М. Монтессори и др.

Альтернативные: вальдорфская педагогика Р. Штай-

нера, технология свободного труда С. Френе, техно-

логия вероятностного образования A.M. Лобка.

Наконец, примерами комплексных политехнологий

являются многие из действующих систем авторских

школ (из наиболее известных — «Школа самоопреде-

ления» А.Н. Тубельского, «Русская школа» И.Ф. Гон-

чарова, «Школа для всех» Е.А. Ямбурга, «Школа-парк»

М. Балабана и др.).

Другой подход основан на анализе позиций — ве-

дущих и ведомых — субъектов образовательного про-

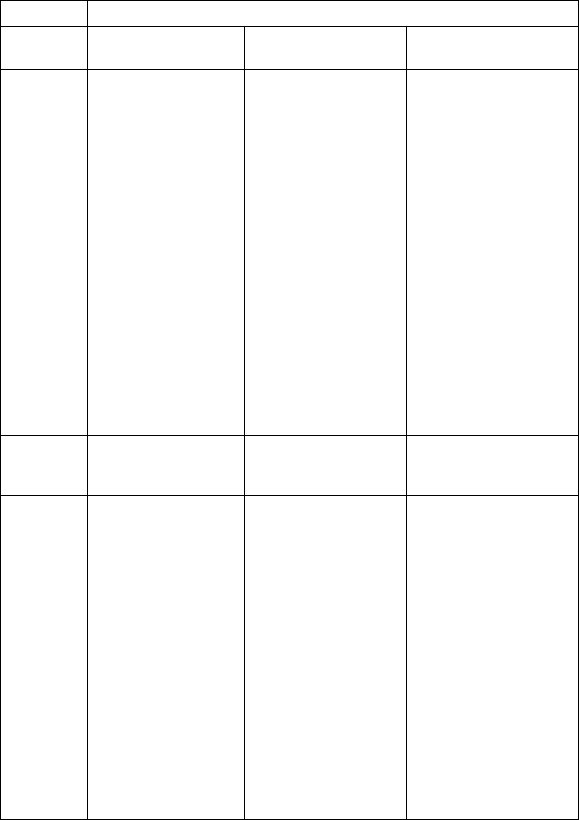

цесса (табл.1).

В рамках личностноориентированных технологий

самостоятельными направлениями выделяются гуман-

но-личностные технологии, технологии сотрудничества и

^хнологии свободного воспитания.

Гуманно-личностные технологии отличаются прежде

всего своей гуманистической сущностью, психотера-

певтической направленностью на поддержку лично-

68

Глава 2

Таблица 1

Классификация педтехнологий по соотношению

позиций взрослого и ребенка в образовательном процессе

Характе-

Технологии

ристики

авторитарные

дидакто-

центрические

личностно-

ориентированные

Содер-

жание

Педагог является

определяющим

субъектом учебно-

воспитательного

процесса, а уче-

ник есть лишь

«объект», «вин-

тик». Они отлича-

ются жесткой

организацией

школьной жизни,

подавлением ини-

циативы и само-

стоятельности

учащихся, при-

менением тре-

бований и при-

нуждения

Целевая установ-

ка — обученность

учащихся: уровень

сформированных

знаний—умений-

навыков (ЗУН). В

построении учеб-

ного занятия при-

оритет отдается не

субъектам образо-

вания, а дидакти-

ке, методике. Уча-

щийся становится

объектом управле-

ния с помощью

дидактических

средств.; при этом

может учитываться

индивидуальное

своеобразие лич-

ности учащегося

В центре образо-

вательной систе-

мы — личность ре-

бенка, которой не-

обходимо обеспе-

чить комфортные,

безопасные, опти-

мально развиваю-

щие условия для

реализации ее

природных потен-

циалов, самоактуа-

лизации. Личность

ребенка является

системообразую-

щей: целью обра-

зовательной систе-

мы, а не сред-

ством достижения

какой-либо отвле-

ченной цели

Тип

отноше-

ний

S->0

(подавляющий)

S->O

s

(адаптивный)

S->S

(гуманно-

личностный)

Исполь-

зуемые

методы

обучения

Доминируют

объяснительно-

иллюстративные

методы, в которых

учащемуся отве-

дена пассивная

роль «принимате-

ля» знаний

Преобладают ин-

формационные

(дидактоцентри-

ческие) техноло-

гии, основу кото-

рых составляет

формирование

системы умствен-

ных и практичес-

ких действий: на-

правляющие тек-

сты, технологи-

ческие карты,

программирован-

ные учебники и

пр.

Антропоцентри-

ческие технологии:

акцент на форми-

ровании обобщен-

ных способов учеб-

но-профессио-

нальной деятель-

ности, развитии

совокупных харак-

теристик личности

— знаний, умений,

навыков, способов

учебных действий,

механизмов лично-

стного самоуправ-

ления, сферы эмо-

ционально-нрав-

ственных характе-

ристик личности

12

"См.: Зеер Э.Ф., Сыманюк Э.Э. Основы личностно ориентированного

образования / Урал. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 2001. С. 14—

16.

Общие подходы к педагогическим технологиям 69

сти, помощь ей. Они «исповедуют» идеи всесторон-

него уважения и любви к ребенку, оптимистическую

веру в его творческие силы, отвергая принуждение.

Технологии сотрудничества реализуют демократизм,

равенство, партнерство в субъект-субъектных отноше-

ниях педагога и ребенка. Учитель и учащиеся совмест-

но вырабатывают цели, содержание, дают оценки,

находясь в состоянии сотрудничества, со-творчества.

Технологии свободного воспитания делают акцент на

предоставление ребенку свободы выбора и самосто-

ятельности в большей или меньшей сфере его жиз-

недеятельности. Осуществляя выбор, ребенок наи-

лучшим способом реализует позицию субъекта, идя

к результату от внутреннего побуждения, а не от

внешнего воздействия.

Эзотерические технологии основаны на учении об

эзотерическом («неосознаваемом», подсознатель-

ном) знании — Истине и путях, ведущих к ней. Педа-

гогический процесс — это не сообщение, не обще-

ние, а приобщение к Истине. В эзотерической пара-

дигме сам человек (ребенок) становится центром

информационного взаимодействия со Вселенной

13

.

С учетом разнохарактерности педагогических

технологий можно предложить следующую их груп-

пировку:

' Педагогические технологии с применением актив-

ных форм и методов обучения: игровые технологии,

проблемное обучение; технология развивающего

обучения; технология программированного обуче-

ния; интерактивное обучение; компьютерные техно-

логии обучения; технология модульного обучения;

технология активизации творческой деятельности

учащихся и т.д.

• Адаптивные педагогические технологии: разноуров-

невое обучение; индивидуализация обучения; валь-

Дорфская педагогика; суггестивные технологии;

.

13

Кукушин B.C. Педагогические технологии. — Ростов н/Д:

МарТ, 2002. С. .37.

70

Глава 2

аудиовизуальный подход к обучению; адаптивная

школа (Е.А. Ямбурга), школа-парк (М.А. Балабана);

агрошкола (А.А. Католикова) и т.п.

• Особое место занимают педагогические техно-

логии, представленные как авторские системы обуче-

ния: Ш.А. Амонашвили, Е.И. Ильина, С.Н. Лысенко-

вой; система семейного воспитания Никитиных, В.Ф.

Шаталова и др

(Можно задаться вопросом: почему персоналии

представлены и во второй и в третьей группах, не

логично ли было объединить все «именные» техно-

логии? Дело в том, что адаптивные технологии со-

здаются не столько одним человеком, сколько кол-

лективом единомышленников, а системы обучения,

представленные в третьей группе, носят часто уни-

кальный характер, далеко не всегда воспроизводи-

мый другим педагогом с тем же эффектом.)

Многообразие подходов к классификации педаго-

гических технологий на данный момент свидетель-

ствует о том, что эта проблема остается открытой

для научного исследования.

Не менее важной, чем предыдущие, представля-

ется нам проблема, касающаяся роли и значимости

личности педагога в технологическом процессе,

другими словами, о степени активности / пассивно-

сти учителя, реализующего конкретную технологи-

ческую цепочку или разработанный дидактический

проект (М.В. Кларин, П.И. Пидкасистый).

Педагогический труд в рамках какой-либо техно-

логии представляет собой последовательную цепоч-

ку определенных операций, которые приведут к

точному результату (т.е. налицо все признаки про-

мышленной технологии). Но в промышленном про-

цессе личность исполнителя операций практически

не играет особой роли; не случайно в социологичес-

ких кругах поднимался (и поднимается) вопрос о

нивелировке и подавлении человеческой личности

в царстве механизмов.

Если, как утверждают исследователи, педагогу

Общие подходы к педагогическим технологиям 71

остается только исполнять предписанные процеду-

ры (для получения запланированного результата), то

сам педагог также оказывается в роли пассивного

исполнителя заранее определенных процедур. Эта

«крамольная» мысль заставляет авторов искать опре-

деленные оправдания: «Возможно, что учитель, ос-

вобожденный от рутинных операций труда, будет

заниматься собственно педагогической работой —

развитием учеников»

14

. Правда, остается неясным:

если учитель будет обладать большим временем для

педагогической работы (которое высвободится за

счет внедряемой технологии), то откуда это свобод-

ное время возьмется у учащихся, которые, собствен-

но, включены в процесс непосредственного выпол-

нения педагогических задач и решения ситуаций?

Можно к этому добавить и еще одно возражение:

функционеры от педагогики не допустят, чтобы учи-

тель был освобожден от рутинных операций — они

обязательно что-нибудь придумают...

Все же в педагогическом процессе личность педа-

гога была и остается тем уникальным фактором, без

которого невозможно достижение успеха. Для руко-

водителя школы не секрет, что эффективность той

или другой технологии во многом зависит от того,

Кто конкретно будет воплощать данные подходы в

педагогической практике. Потому-то и должна быть

разработана своеобразная палитра педтехнологий,

чтобы учитель мог в своей деятельности реализо-

вать ту, которая более всего соответствует его лич-

ности, его индивидуальности с учетом основной за-

дачи школы и социального заказа общества.

Проблема практической деятельности учителя

Напрямую связана с еще одной дискуссионной обла-

стью — соотношением методики и технологии в пе-

дагогической науке. Можно выделить три основные

точки зрения на данный вопрос.

Согласно первой, хотя и не научной, однако дос-

11

Педагогика / Под ред. П.И. Пидкасистого. — М.: Пед. о-во

России, 1998. С. 180.