Козлянинова И.П., Промптова И.Ю. Сценическая речь

Подождите немного. Документ загружается.

Различают

следующие

виды

повторов

1.

Повторение

какого-либо слова; повторы слова усиливают эмоциональное

воздей-

ствие

стиха.

2.

Звукопись

— это

подбор определенных звуков

в

стихе,

что

усиливает

вырази-

тельность стихотворной речи; повтор каких-либо согласных звуков называется

аллите-

р а ц и е й ,

п о в т о р

каких-либо гласных з ву к о в

—

а с с о н а н с о м .

Пример ассонанса (повтор звука

А):

Какая

сильная

волна!

Какая

свежесть

и

прохлада,

Как

сладострастна

и

нежна

М е н я обнявшая наяда!

( Я .

Языков)

Здесь необходимо учитывать произношение слова:

вална,

прахлада,

абнявшая,

пос-

кольку

О,

стоящий перед

ударным

слогом, произносится

в

русской орфоэпии

как

звук

А.

Пример

аллитерации (повтор звуков

с

преобладанием

"В" и

"Л"):

Я

вольный

ветер,

я

вечно

вею.

Волную волны, ласкаю ивы,

В

ветвях вздыхаю, вздохнув, немею,

Лелею травы, лелею нивы.

(К.

Бальмонт)

Аллитерации

и

ассонансы воспринимаются слухом лишь после нейтрального звуко-

в о г о

ф о н а ,

их

выразительное значение соотносится

с

общим смыслом произведения,

то

есть

нельзя говорить

о

содержательности

того

или

другого звука, взятого изолированно.

3.

Созвучия

внутри

с тр о ки .

Н ев ер но называть

эти

созвучия "внутренней рифмой",

та к

к ак

рифма связана

со

стихо вой

р и т м и ч е с к о й

п а у з о й ,

а

с о з в у ч и я внутри

с т р о к и

с

такой

паузой

не

связаны. Созвучия внутри строки бывают

горизонтальными

(созвучия

в

о д но й

строке)

и

вертикальными

(созвучия слов

в

соседних

строках).

Например:

Мы

скорбны,

мы

угрюмы,

Я

знаю в а ш и думы,

Когда морозный

сон

С о ш е л

на

стадион,

нагой,

как

полигон.

И

стынут

на

бульварах,

оградах

и

заборах,

На

складах,

на

амбарах,

вокзалах

и

соборах

Промерзлые

пласты

звенящей

п ус то ты ,

Павлиний

х в о с т ы ,

н е т

т е л а

у

к о т о р ы х .

(Л.

Мартынов. "Метели

налетели")

З д е с ь внутренние горизонтальные созвучия: "стадион"

—

"полигон", "пласты"

—

"пустоты"; вертикальные: "бульварах"

—

"амбарах", "пласты"

—

"хвосты".

4.

Р и ф м а ,

определение которой давалось выше.

По

степени звуковой близости рифмы делятся

на

точные

и

неточные.

В

точных рифмах совпадают

все

звуки (мальчишки-излишки, холодной-голодной,

бутылкой-пылкой).

Негодованье, сожаленье,

К о

благу

чистая

л ю б о в ь

1 3 9

И

славы

сладкое мученье

В нем

рано

волновали

кровь.

(А.

С.

Пушкин. "Евгений Онегин")

И

вот уже

трещат

морозы

И

серебрятся средь полей...

(Читатель

ждет

уж

рифмы

розы;

На,

вот

возьми

ее

скорей!)

(А.

С.

Пушкин. "Евгений Онегин")

Рифмы

неточные делятся

на

ассонансные

(гласные тождественны, согласные раз-

личны):

вечер

—

нечем;

и

консонансные

(гласные различны, согласные одинаковы):

молот

—

мелет.

Кроме того, рифмы могут быть:

усеченными

(обошел-хорошо),

не ра вносл ож ными

( в р е з ы в а я с ь - т р е з в о с т ь ) ,

составными

(мешаете-у камыша идти),

равноударными

(мамочки-мои очки).

Знакомясь

с

разнообразием точных

и

неточных рифм, будущие актеры

и

режиссеры

должны

уяснить,

что во

всех случаях "звуковая ощутимость рифмы" возникает

под

влиянием

фонетического

(произносительного) созвучия рифмующихся слов

(а не

г р а фи -

ческого совпадения, тождественного

их

н а п и с а н и я ) .

В

связи

с

этим

в

современном стиховедении наряду

с

классификацией рифмы

на

точную

и

неточную существует

и

следующая

классификация":

1.

Графико-акустические

рифмы

(визуальное

и

акустическое совпадение рифмую-

щихся

слов): сожаленье-мученье, любовь-кровь, морозы-розы.

На

берегу

пустынных

волн

Стоял

он, дум

великих

п о л и . . .

(А.

С.

Пушкин)

2.

Акустико-графические

р и ф м ы

(разница

в

начертании исчезает

при

произнесе-

нии

в

связи

с

нормами орфоэпии):

водица-воплотиться,

гололедь-жалеть,

ч ел яд ь-

виолончелить,

такого-Милюкова.

Г д е - т о хрипло

и

нехотя кукарекнет петух,

В

рваные ноздри

пылью

чихнет

око лица,

И

все

дальше,

все

дальше, встревоживши сонный л у г,

Бежит

колокольчик, пока

за горой не

расколется.

( С .

Есенин."Пугачев")

"Петух" рифмуется

с

"луг".

В

данном случае надо произнести

"лух"

(то

есть так,

как

это

слово произносил автор, уроженец Рязанской губернии,

а не

"лук",

как

э т о г о

т р е б у -

ет

русское литературное произношение). "Околица"

и

"расколется" созвучны, поскольку

в

русской орфоэпии сочетание - т с я ( 3 - е лицо

ед. и мн.

числа глаголов) произносится

как

двойной

звук

Ц и

редуцированный

А

(средний звук между

А/Ы

—

"Ъ").

Гончаров

Б. П.

Звуковая организация стиха

и

проблемы рифмы.

С.

1 5 4 .

'

Там

ж е. С .

1 5 0 - 1 6 6 .

1 4 0

3.

Акустические

рифмы

(основаны

на

подобии звучания

при

отклонении рифмо-

компонентов

в

написании):

трясутся-присутствиях,

волости-полностью, начисто-ка-

чество,

массами-насмерть.

От

изучения ритмических определителей отдельной строки перейдем

к

более слож-

ному

ритмическому целому

—

с т р о ф е .

Строфа

(от

греч.

—

поворот)

—

"сочетание стихов, объединенных общей рифмов-

кой

и

представляющих ритмико-синтаксическое целое, резко отделенное

от

смежных

стихосочетаний

большой паузой, завершением рифменного ряда

и

иными

признаками"*.

В

связи

с

различным порядком рифм

и

количеством строк строфы классифициру-

ю т с я

н а

двустишие,

трехстишие

( т е р ц е т ) ,

ч е т ве р о с т и ши е

( к а т р е н ) , п яти сти шие, ш е с т и -

стишие

(секстина), семистишие (септима), восьмистишие (октава), девятистишие (спен-

с е р о в а с т р оф а , нона), десятистишие ( д е ц и м а )

и т. д.

Крупные

строфы, воспринимаясь

как

единое ц е ло е, внутри дополнительно членятся.

Так,

строфа пушкинского "Евгения Онегина" состоит

из 14

строк: трех четверостиший

и

заключительного двустишия. Схема рифмовки онегинской строфы: абаб (перекрест-

ная),

ввгг(смежная),

деед(кольцевая)

и жж

(смежная)

.

Был

вечер. Н еб о меркло. Воды

Струились тихо.

Жук

жужжал.

Уж

расходились хороводы;

Уж

за

рекой, дымясь, пылал

Огонь рыбачий.

В

поле

чистом,

Луны

при

свете серебристом,

В

свои мечты погружена,

Татьяна

долго

шла

одна.

Ш л а , шла.

И

вдруг перед собою

С

холма господский видит дом,

Селенье, рощу

под

холмом

И

сад над

светлою рекою.

Она

глядит

— и

сердце

в ней

Забилось чаще

и

сильней.

(А.

С.

Пушкин. "Евгений

Онегин")

Выбор строфы зависит

от

своеобразия содержания поэтического произведения.

От-

кр ыт ая

п о э т о м о н е г и н с к а я

с т р о ф а

" д а е т

н е о б ы ч а й н о г и б к у ю

и

р а з н о о б р а з н у ю и н т о н а ц и -

онную

структуру, которая позволяет Пушкину совершенно с воб одн о передавать самые

различные

оттенки речи

в

произведении такого широкого жизненного охвата, каким

является

"Евгений Онегин",

—

пишет

Л. И.

Тимофеев

.

Другой известный исследова-

тель

пушкинского стиха,

Б. В.

Томашевский, подчеркивает,

что

значительный объем

о н е г и н с к о й

с т р о ф ы

д е л а е т

е е

с ю ж е т н о - т е м а т и ч е с к о й

е д и н и ц е й ,

с т у п е н ь ю

в

повествова-

н и и ,

миниатюрной главой рассказа, с о з да е т политематизм романа, позволяет,

по

выра-

жению

Пушкина, "с в об од н о

" з аб ал ты в ат ьс я "* ** * .

*

Словарь литературоведческих терминов.

—

Р е д . составитель

Л. И.

Тимофеев

и С. В.

Тураев.

М.,

1 9 7 4 .

С . 3 8 .

Буквами условно обозначены рифмы.

Тимофеев

Л. И.

Основы теории литературы. Изд. 5 - о е , испр.

и

доп.

М . ,

1 9 7 6 .

С.

3 3 2 .

" "

См.: Томашевский

Б. В.

Стих

и

язык.

М . ;

Л .,

1 9 5 9 .

С.

3 0 0 .

141

Если

границы между сочетаниями стихов

не

подчинены какой-либо системе, такие

произведения

называются

астрофичными

("Полтава", "Медный всадник").

Астрофичны

и

пьесы

в

стихах.

На

основе определенных строф

возникли

так

называемые твердые формы стихов.

Твердые

ф ор мы

—

" стр ого канонизированные комбинации строфических

форм"*.

Так,

например,

распространенное

в

персидской, таджикской, узбекской, туркменской класси-

ческой литературе лирическое стихотворение, состоящее

из

б ей т о в (двустиший)

— га-

зель.

В

газели

—

своеобразная система рифм, редиф ( п о в т о р слов вслед

за

рифмой).

Вот

начало

газ ели

Алишера

Навои:

"Кипарис

мой!

— ты

сказала,

— жди

меня!"

— и не

пришла.

Я не

спал

всю

ночь, дождался света

дня — ты не

пришла.

Поминутно

выходил

я на

дорогу ждать тебя,

Поминутно

умирал

я,

жизнь

кляня,

— ты не

пришла.

(пер.

Л.

Пеньковского)

В

с р е д н е в е к о в о й

ф р а н ц у з с к о й

и

итальянской п о э з и и п оя ви ли с ь р о н д о ,

с о н е т ,

б а л л а -

да,

триолет, большая секстина;

в

древнегреческом искусстве

—

ода,

и т. д.

Возникнув

в

той

или

другой стране, твердые стихотворные формы становятся "интернациональными".

Так, например, венок сонетов

—

сложнейшая форма стиха

—

появился

в

Италии

в

XIII

веке.

Н о

" в ен о к

с оне тов"

е с т ь

и у

русских п о э т о в :

В .

Брюсов " Р о ко в о й ряд",

С .

К и р -

санов "Весть

о

мире",

С.

Матюшкин "Осенний венок",

М.

Дудин

"Орбита"

и др.

С т р о ф ы де ля тся , кро ме

то г о ,

на

и з о метр и ч ески е

и

г е тероме т р и ч е ские.

И з о ме т р и-

ческие строфы основаны

на

чередовании с т р о к одинакового ритмического строения,

а

гетерометрические

— на

чередовании строк различного ритмического

строения,

что

с о з да е т интонационно-ритмическое разнообразие стиха.

У

приказных ворот собирался народ

Г у с т о ;

Говорит

в

простоте,

что в его

животе

Пусто!

( Л .

Толстой)

Осв аи вая теор ию стиха, студенты должны понять,

что

ритмично-интонационное зву-

чание стихотворения зависит

не

только

от

характера строф ы

или

длины строки. Уча-

щ и е ся иногда ссылаются

на

статью

Вл.

Маяковского " Как делать стихи",

где

п о э т

ут-

верждает: н е л ь з я вложить всесокрушающую мощь революции

в

ямб, нельзя п е р е д р е в о -

л ю ц и о н н о й к о л о н н о й в ыкр икивать " М о й дядя с а м ы х ч е с т н ы х правил", н уж ен в ы к р и к

вм е с т о напева, грохот б а р аб а н а вместо колыбельной песни. Во з в о д я слова Маяковского

в

абсо лют, студенты считают,

что за

о п р е д е л е н н ы м размером закреплен определенный

ритм, определ ен ная интонация; думают,

что

такой-то размер с о з д а е т стремительный

ритм, весе лую интонацию,

а

другой размер

—

интонацию печальную;

что

короткая

строка нужна

для

передачи беззаботного настроения,

а

длинная

— для

неторопливого

р а з м ы ш л е н и я ,

п о в е с т в о в а н и я .

Безусловно,

на

ритмико-интонационное звучание влияют м ет р стиха, длина строки,

но

не

менее важное значение и м е е т

и

лексика. Вспомним,

как

мучительно

д ол г о

и щ е т

Словар ь литературоведческих терминов.

С.

3 9 6 .

1 4 2

Маяковский

единственное необходимое слово, которое

бы

ритмически "укладывалось"

в

строку

и в то же

время передавало смысловое содержание наиболее точно:

Вы

ушли,

Сер е жа,

в мир

иной...

Вы

ушли

б е с по во р о т но

в мир

иной...

Вы

ушли,

Есенин,

в мир

иной...

Вы

ушли,

как

говорится,

в мир

иной...

Р и т м и к о - и н т о н а ц и о н н о е

зв уча ние р ож дается с о д е р ж а н и е м п р о и з в е д е н и я

и

з д е с ь

н а -

до

говорить

не об

отдельных элементах,

но о

синтезе с р ед с т в, создающих

это

звучание:

м е т р , р а з м е р , л е к с и к а , с и н т а к с и с , характер клаузул, с п о с о б ы р и ф мо в к и , наличие

и х а -

рактер расположения словоразделов

в

строке, даже наличие

или

отсутствие пиррихиев

в

двусложных р а з м е р а х ,

а

также м е с т о расположения э т и х о б л е г ч е н н ы х с т о п .

И з

этих

элементов

и

возникает б о га т ст в о всевозможных сочетаний, создающих разнообразие

р и т м и к о - и н т о н а ц и о н н о г о звучания стиха.

Так, например, двустопный

ямб

пушкинских стихов

И г р а й ,

Адель,

Не

знай

печали:

Хариты,

Лель

Тебя

венчали...

оче нь о т л и ч а е т с я

в

ритмико-интонационном

о т н ош е ни и

от

двустопного я м б а

А. По-

лежаева, выразившего трагическое чувство:

Я

п о г и б а л . . .

В

душе

б е з б о ж н о й

Мой

злобный

гений

Надежды ложной

Торжествовал!..

Я не

питал

Отступник мнений

И из

Э р е б а

Своих

о т ц ов , Мольбы

на

н е б о

В ра г

у т е с н е н и й ,

Н е

в о с с ы л а л .

Как

царь духов

(А.

И.

Полежаев. "Провидение")

А

длинные шестистопные хореические строки

не

всегда звучат в е с ом о

и

торжест-

в е н н о . Н а п р и м е р ,

в

стихах

К .

Ч у к о в с к о г о

э т о т

р а з м е р

п е р е д а е т

ритм в е с е л о й пляск и:

Ах, как

в е с е л о ,

как

в е с е л о шакал

На

рояле плясовую заиграл...

Даже

бабочки

уперлися

в

б ок а ,

С

комарами заплясали

т р е п а к а . . .

(К.

Чуковский)

Но

в

великом, неисчерпаемом б о г а тс т в е ритмико-интонационного звучания стихо-

творной речи в ь щ е л я ю т

два

основных типа силлабо-тонического стиха:

напевный

стих

и

го в орн о й

( и л и

разговорный)

стих

(Б .

Эйхенбаум,

С .

Б о н д и ,

В .

Холшевников).

С о п о с т а в и м

два

отрывка

по

четыре стиха:

И

жив ли

т о т ,

и та

жива

ли? Мой

дядя самых честных правил,

И

н ы н ч е

г д е и х

у г о ло к ?

К о г д а

н е в

шутку

з а н е м о г ,

Или

уже они

увяли,

Он

уважать с е б я заставил

Как

сей

неведомый цветок?

И

лучше выдумать

не

мог.

(А.

Пушкин.

"Цветок")

(А.

Пушкин. "Евгений Онегин")

'

П р и м е р ы в з ят ы

и з

с б . : С л о в о

и

о б р а з .

М . ,

1 9 6 4 .

С .

1 2 6 - 1 2 7 .

1 4 3

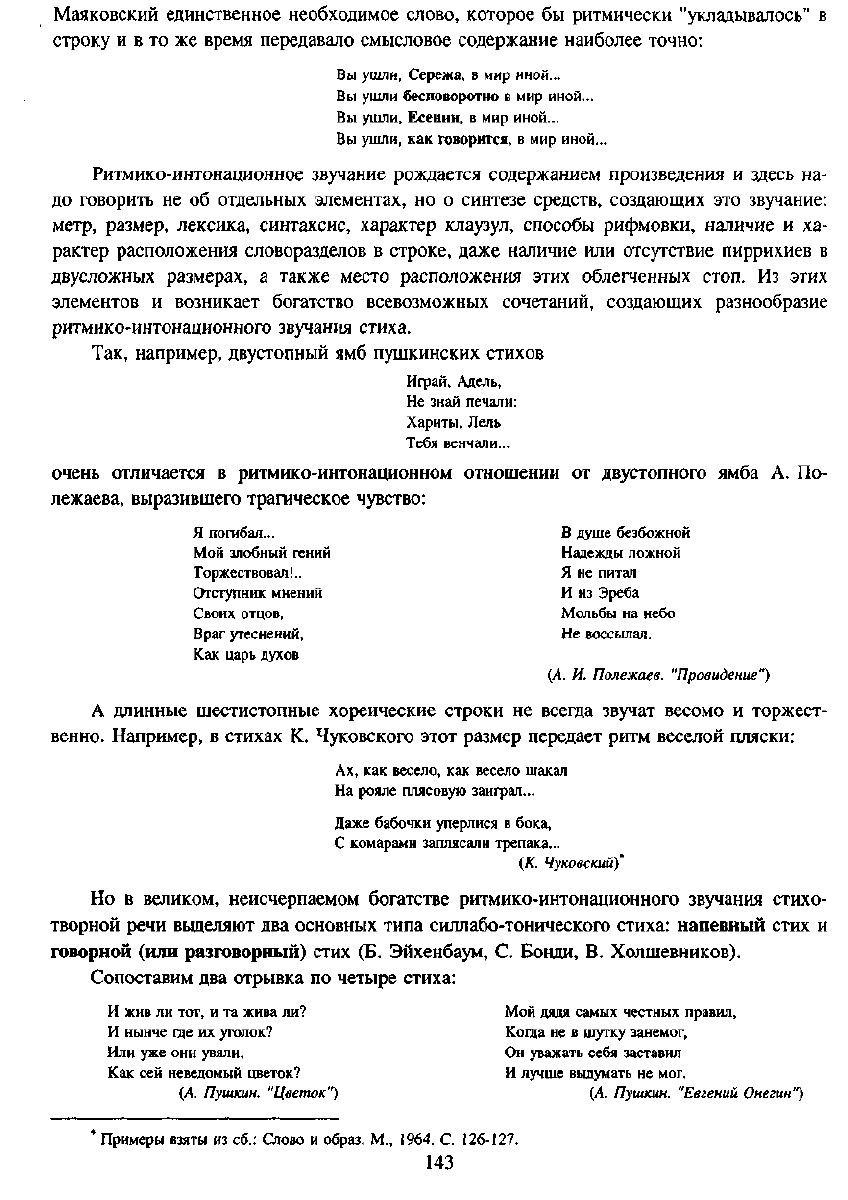

Налицо

метрическое тождество стихов.

В

обоих случаях

—

четырехстопный ямб,

рифмовка

перекрестная, рифмы звучат сходно,

в

нечетных стихах

—

рифма женская,

в

четных

—

мужская. Совершенно одинаково расположены пиррихии:

и — и —

и ( —

и — и

и — и — и

^ о а

—

и

— и — и — и — и

и — и — и — и —

В

первом стихе пиррихиев нет,

во

втором

и

четвертом пиррихий стоит

на

третьей

стопе,

в

третьем стихе

— на

первой стопе.

В

обоих стихах несколько ослаблено ударе-

ние

на

третьей стопе

в

третьем стихе

в

словах "они", "себя".

И все же мы

чувствуем,

что

первое четверостишие

—

напевно, мелодично,

музыкально,

а

второе

не так

напевно

и

близко

к

разговорной интонации.

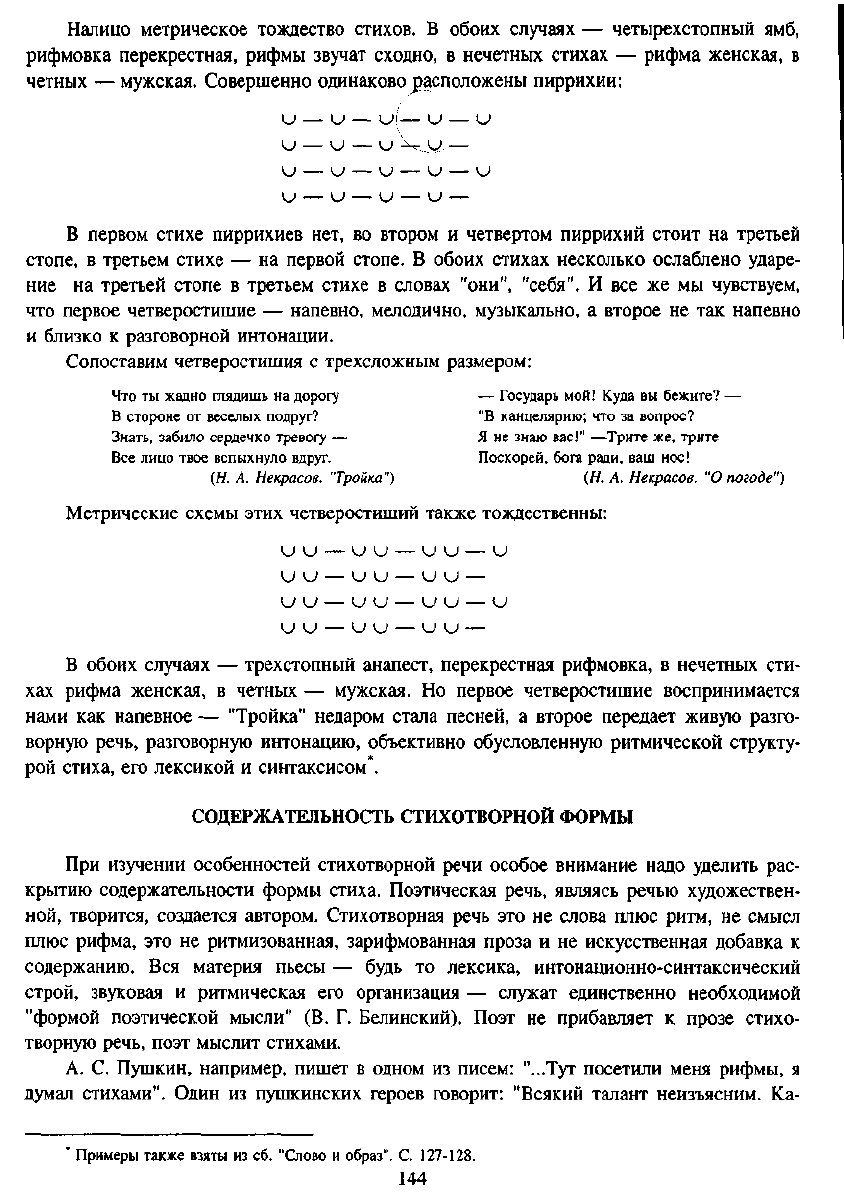

Сопоставим четверостишия

с

трехсложным р аз ме р ом :

Что

ты

жадно

глядишь

на

дорогу

—

Государь мой! Куда

вы

бежите?

—

В

стороне

от

веселых подруг?

"В

канцелярию;

что за

вопрос?

З н а т ь , з а б и л о

с е р д е ч к о

тревогу

— Я не

знаю

вас!"

— Т р и т е

же,

трите

Все

лицо твое

вспыхнуло

вдруг. Поскорей, бога ради,

ваш

нос!

(Я. А.

Некрасов.

"Тройка")

(Я. А.

Некрасов.

"О

погоде")

М е т р ич е с ки е

схемы этих четверостиший также тождественны:

и и — и и — и и — и

ии

—

ии

—

ии

—

и и

—

ии

—

ии

—

и

ии

—

ии

—

ии

—

В

обоих случаях

—

трехстопный анапест, перекрестная рифмовка,

в

нечетных с т и -

хах

рифма женская,

в

четных

—

мужская.

Но

первое четверостишие воспринимается

нами

как

напевное

—

"Тройка" недаром стала песней,

а

в т о р о е

п е р е д а ет

живую р а з г о -

ворную

речь, разговорную интонацию, объективно обусловленную ритмической структу-

рой

стиха,

его

лексикой

и

синтаксисом*.

СОДЕРЖАТЕЛЬНОСТЬ

С ТИХ О Т ВОР Н ОЙ

Ф О Р М Ы

При

изучении особенностей стихотворной речи

о с о б о е

внимание надо уделить рас-

крытию

содержательности формы стиха. Поэтическая ре чь, являясь речью художествен-

н о й ,

т в о р и т с я ,

с о з д а е т с я

а в т о р о м .

С ти хо тв орн ая

р е ч ь

э т о н е

с л о в а

п л ю с

р и т м ,

н е

с м ы с л

плюс рифма,

это не

ритмизованная, зарифмованная проза

и не

искусственная добавка

к

содержанию.

Вся

материя пьесы

—

будь

то

лексика, интонационно-синтаксический

с тр ой , звуковая

и

ритмическая

его

организация

—

служат единственно необходимой

"формой поэтической мысли"

(В. Г.

Белинский). П о э т

не

прибавляет

к

прозе стихо-

творную речь, п о э т мыслит стихами.

А. С.

Пушкин, например, пишет

в

одном

из

писем:

"...Тут

посетили меня рифмы,

я

думал

стихами". О д и н

из

пушкинских

г е р о е в

говорит: "Всякий талант неизъясним.

Ка-

*

Примеры

также

в з ят ы

и з с б .

" С л о в о

и

о б р а з " .

С .

1 2 7 - 1 2 8 .

1 4 4

ким

о б ра з о м ваятель

в

куске каррарского мр амо ра видит с о к р ы т о г о Ю п и т е р а

и

выводит

его на

свет, резцом

и

молотом раздробляя

его

оболочку? Почему мысль

из

головы поэта

выходит

уже

вооруженная^четырьмя

рифмами, размеренная стройными однообразными

стопами?" Содержание

и

форма стиха

так

спаяны,

что

всякое изменение формы (пусть

даже о д н о г о

ее

э л е м е й т ^ л е м и н у е м о

в е д е т

к

изменению

или

искажению

ее

содержания.

Известный

исследователь творчества

А, С.

Пушкина

С. М.

Бонди

предложил провести

простой эксперимент: заменить четырехстопный

ямб

хореем.

В

нескольких строках

"Евгения

Онегина"

—

Мой

дядя

самых

честных

правил,

Когда

не в

шутку

занемог,

Он уважать

себя

заставил

И

лучше выдумать

не

мог,

С.

М.

Бонди предложил отнять первый слог. Читаем:

Дядя

самых

честных

правил,

Он

не в

шутку занемог,

Уважать

с е б я заставил

Лучше

выдумать

не

мог.

Е с л и

вслушаться

в э т и

п о с л е д н ие

с т р о к и ,

т о

с т а н е т ясно: с м е н а

я м б а

н а

х о р е й ,

и с -

чезновение одного слога полностью разрушили

не

только форму,

но и

поэтический

см ыс л. Возникла

не то

легкомысленная считалка,

не то

бессмысленная скороговорка.

Ассоциативно пришли

на

память другие, близкие

по

ритму строки

—

"тятя, тятя, наши

сети притащили мертвеца..."

Возможность проследить тесную взаимосвязь содержания

и

формы дают авторские

правки. Наличие

в них

вариантности поэтической ф о р м ы , поиск

и,

наконец, выбор

по-

э т о м в а р и а н т а

о к о н ч а т е л ь н о г о ,

с

к о т о р ы м ,

к а к

п р а в и л о ,

и

з н а к о м и т с я

в

д а л ьн е й ше м

читатель, красноречиво свидетельствуют

о

том,

что

совершенствование

и

уточнение

ф о р м ы стиха

е с т ь

о д н о в р е м е н н о

с о в е р ш е н с т в о в а н и е

и

у т о ч н е н и е

и м е н н о с о д е р ж а н и я ,

смысла произведения.

О

творческом п р о ц е с с е ,

о

мучительном поиске ритма, рифмы, аллитерации, г р аф и -

ки,

способных передать точную авторскую интонацию, авторскую мысль, пишет

Вл.

Маяковский

в

статье "Как делать стихи".

На

уроке студентам полезно прочитать

вслух

отдельные выдержки

из

статьи, обратив внимание

на то, как

совершенствовал поэт

лексический багаж, ритмический строй стиха

во имя

уточнения содержания, мысли

произведения.

А

вот

примеры работы

А. С.

Пушкина

над

стихом.

Его

стихотворение "Рифма" рас-

с к а з ы в а е т

о

Ф е б е

( А п о л л о н е )

и е г о

д о ч е р и

Р и ф м е .

С т и х о т в о р е н и е

н а п и с а н о г е к з а м е т -

ром.

С а м о ритмическое движение гек заметр а мгновенно напоминает

о

Древней Г р е ц и и ,

г д е

г е к з а м е т р

б ы л т а к

р а с п р о с т р а н е н .

С о з д а в а я

с т и х о т в о р е н и е

" В

на чал е ж и з н и

ш к о л у

помню

я...",

п о э т избирает вначале октавы

,

которые ассоциировались

с

рыцарскими

поэмами

эпохи Возрождения.

Но

затем

он

отказывается

от

октав

и

останавливается

на

другой

с т р о ф е ,

также рожденной

в

Италии,

но

значительно раньше,

в

эпоху раннего

*

Октава-строфа

из

восьми строк,

в

которой

рифмуются

между

с об ой

1, 3, 5

строки,

2, 4, б и 7, 8

( а Б а -

Б а Б в в )

1 4 5

Возрождения

—

терцине

.

Терцинами написана "Божественная комедия" Данте (1321 г . ) .

Пушкин

сознательно избирает дантову строфу, чтобы напомнить

об

Италии

XIII—XIV

веков.

Проникнуть

в

авторский замысел исполнитель может лишь тогда, когда вниматель-

но

вчитывается

в

произведение, четко вслушивается

в

ритмическое движение стиха,

"расшифровывает"

творческую природу заданной поэтом формы.

Вспомним

пушкинского "Бориса Годунова". Трагедия написана белым стихом,

в

нем,

как

известно, рифма отсутствует.

И

вдруг

в

сцене "Ночь. Сад. Фонтан"

в

речи

Са-

мозванца

появляется рифма:

Тень

Грозного меня усыновила,

Димитрием

из

гроба нарекла,

Вокруг

меня

народы возмутила

И

в

жертву

мне

Бориса обрекла

—

Царевич

я.

Художественный

эффект того

или

иного "приема"

— не

отдельная материальная

данность,

но

всегда отношение,

как

пишет

Ю.

М .

Лотман.

В

данном случае

—

отноше-

ние

текста

к

ожиданию читателя (зрителя). Рифма появляется

на

фоне отсутствия риф-

мы,

то

есть присутствия "нерифмы", "минус-рифмы"

. Ее

могло

не

быть

и

дальше, если

бы

не

возникло

в том

творческой

п о т р е б н о с т и .

Почему именно

в

этом

месте

диалога появилась рифма? Каковы здесь

ее

вырази-

тельные функции,

в чем ее

содержательность?

Диалог идет между Мариной

и

Самозванцем,

— так

называет здесь

с во ег о

г е р о я

ав-

тор,

— то

есть человеком, претендующим

на

русский престол,

но по

существу челове-

ком

бесправным. Монолог

с

рифмованным зачином произносит

тот же

герой,

но

П у ш -

кин

называет

его уже не

Самозванцем,

а

Димитрием.

Монолог и дет

от

имени Димитрия,

законного наследника русского престола. Рифма возникает

в

момент наивысшего драма-

тического напряжения: прерывает Марину, презрительно оставляет

без

ответа

ее

колкие

вопросы

не

юноша, плененный красотой Марины,

не

беглый монах,

не

жалкий самозва-

нец,

но

человек уверенный

в

с е б е ,

в

с в ое м призвании, сознающий избранность сво ей

судьбы,

свою государственную миссию, свою власть

над

людьми.

И

ворвавшаяся

в

стих

рифма

в

немалой степени способствует выявлению этой мгновенной внутренней п е р е -

стройки героя. Рифма четко отделяет одну строку

от

другой,

делает

межстиховые

паузы

более

значительными.

При

такой внутренней, психологической оправданности

возник-

новения

здесь рифмующихся слов исполнитель, несомненно,

бу де т

дикционно четко,

ясно

произносить концы последних слов

в

строке,

хотя

на них и не

падают здесь логи-

ческие ударения;

он не

б уд ет,

как

говорится, "глотать" рифму,

так как

этот ритмообра-

зующий

элемент

перестанет

быть

для

н е г о формальным,

а

станет

важным

в

смысловом

отношении.

Возникает рифма

и в

других сценах, неся иную выразительную функцию. И с с л е д о -

ватель "Бориса Годунова"

С. Н.

Дурылин

замечает,

что

обилие рифмованных стихов

появляется

в

польских сценах.

Как

рифмованная построена сцена "Уборная Марины",

Терцина

—

каждая

строфа

состоит

из

трех строк

и

связывается

с

предыдущей

и

последующей строфой

по

формуле:

Аба бВб ВгВ гДг и т. д.

Лотман

Ю. М.

Структура художественного текста.

М . ,

1 9 7 0 .

С.

121-122.

1 4 6

наполовину

рифмованными стихами написана сцена "Ряд освещенных комнат",

в

других

сценах

много отдельных рифмованных стихов

(на

четыре польские сцены приходится

107

рифмованных стихов

из 171

существующих

в

трагедии,

то

есть больше половины).

С.

Н.

Дурьшин считает введение рифмы великолепным речевым обособлением польских

сцен.

Еще

пример.

В

рифмованной пьесе смена рифм создает,

как

говорилось выше, раз-

нообразие интонационного звучания,

что

также способствует раскрытию внутреннего

мира

героев.

В

пьесе

А.

Блока "Незнакомка"

два из

трех Видений написаны прозой,

и

только второе Видение написано стихом. Интонация речи "разъяренных дворников",

как

называет своих персонажей Блок, однообразна, монотонна, бытово-разговорна.

И в

зна-

чительной

степени

это

связано

с

применением лишь мужских рифм.

Разъяренные

дворники

Он

—

посетитель кабачка,

И

с ним

расправа коротка!

Эй,

Ванька,

дай ему

щелчка!

Эй,

Васька,

дай ему

толчка!

Исключительно

мужские рифмы присутствуют

и в

речи Звездочета,

но

речь

его

лек-

сически

б о г а ч е ,

ра з н о о б р аз н е е ,

а

потому

и

интонация з д е с ь иная:

она

лишена м о н о т о н -

ности,

бытовой

приземленное™.

Может быть,

за ней

угадывается крайняя сосредоточен-

ность, внимание Звездочета

к

восхождению новой ослепительной звезды?

Звездочет

Восходит новая звезда,

Всех ослепительней она.

Недвижна

темная

в о д а ,

И

в ней

звезда отражена.

Ах!

п а д а е т ,

летит

з в е з д а . . .

Лети сюда! сюда! сюда!

А

дальше идет ремарка автора,

в

которой говорится,

что

появляется прекрасная

женщина,

а

в с л е д

за ней

"такой

же

Г о л у б о й ,

как

о н а , восходит

на

м о с т

из

темной аллеи.

Также

в

снегу. Также прекрасен".

Уже в

ремарке

А.

Блок говорит

о

том,

как

много

об-

щ е г о

у

Незнакомки

и

Г о л у б о г о ,

и эта

мысль выражена

и

общностью

их

речевого ритма:

Голубой

В

блеске зимней ночи тающая,

Обрати

ко мне

свой лик.

Ты,

снегами тихо веющая,

Под ари

мне

легкий снег.

Она

обращает

очи к

нему

Незнакомка

Очи-звезды умирающие,

Уклонившись

от

пути.

О

т е б е ,

мой

легковеющий,

Я

грустила

в

высоте.

1 4 7

Как

разительно несхожа речевая интонация "разъяренных дворников"

и

Звездочета

с

интонацией Незнакомки

и

Голубого. Безусловно,

на это

влияет

не

только лексика,

но

и

рифма.

На

смену точным мужским рифмам

в

речи Незнакомки

и

Голубого

появляются

дактилические

и

гипердактилические рифмы: тающая, веющая, умирающие, легковею-

щий.

Созвучие ослаблено, речь звучит

приглушенно,

почти шепотом,

она

медленна,

плавна.

Возникает интонация

не

бытовой речи,

а

несколько приподнятой, возвышенной, "поэ-

тической". Интонация

эта

служит процессу постижения образов Незнакомки

и

Голубого.

Содержательны

и

паузы

при

переносах. Так, например, известный исследователь

стиха

В. Е.

Холшевников справедливо считает,

что

никакой знак препинания

не мог бы

так

выделить слово "много"

в

пушкинских строках,

как это

сделала ритмическая

пауза

при

переносе:

Уж

десять

лет

ушло

с тех пор — и

много

Переменилось

в

жизни

для

меня...

Выделяя наиболее значимые

в

контексте слова, передавая тонкие психологические

оттенки речи, переносы повышают эмоциональную напряженность речевой интонации.

Л. И.

Тимофеев приводит образцы "трагических переносов"

в

"Скупом рыцаре"

Пушки-

на,

в

которых видит большие

и

глубокие страсти, стоящие

за

ритмическими паузами:

Барон

Когда

я

ключ

в

замок влагаю,

то же

Я

чувствую,

что

чувствовать

должны

Они, вонзая

в

жертву нож: приятно

И

страшно

вме сте.

Причины

возникновения пауз

при

переносах многообразны,

но

всегда содержатель-

ны,

исчезновение пауз

при

переносах в е д е т

к

исчезновению именно смысловых

(а не

только ритмических) оттенков, порой очень существенных

для

поэтического образа.

Паузу

при

переносе надо рассматривать

как

паузу психологическую, которая

в

прозе

была

бы

обозначена автором многоточиями. Встретив многоточие

в

прозе,

мы

стараемся

найти

психологическую мотивировку этому знаку препинания, стараемся творчески

оп-

равдать паузу, обозначенную многоточием. Попробуем

и в

стихе

на

месте

перенос а

по-

ставить многоточие

и

разгадать содержательность этой паузы.

Дона

Анна

Я

приняла вас,

Дон

Диего;

только

Боюсь,

моя

печальная

б е с е д а

Скучна

вам

будет:

бедная

вдова,

Все

помню

я

свою

потерю.

Слезы

С

улыбкою мешаю,

как

апрель.Что

ж вы

молчите?

(А.

С.

Пушкин.

"Каменный

гость")

В

прозе этот

текст

выглядел

бы

так:

"Я

приняла вас,

Дон

Диего; только... боюсь,

моя

печальная

б е с е д а . . .

скучна

вам

будет: бедная вдова...

все

помню

я

свою

потерю.

С л е -

зы...

с

улыбкой мешаю,

как

апрель.

Что ж вы

молчите?" Паузы, проставленные

на

м е с т е

переносов, возникают

в

середине речевых тактов, разрывают цельное синтаксическое

единство

и

требуют

психологической оправданности. Дона Анна

как бы

подыскивает

слова, речь

ее

прерывиста.

Это

речь человека, который стремится скрыть свою нелов-

кость, смущение, пытается говорить непринужденно,

но это ей

плохо удается.

На то

1 4 8