Кузовков Ю.В. Мировая история коррупции

Подождите немного. Документ загружается.

281

Флоренции, Милана и Венеции – от 200 до 300 тысяч ([148] p.303). Теперь уже эти города

стали мегаполисами, какими в раннем средневековье были города Восточной Европы.

Именно в XII-XIII вв. в Западной Европе закончилась эпоха феодализма и началась

эпоха капитализма или рыночной экономики. Это доказали исследования экономических

историков, и сегодня ведущие западные историки с этим согласны. Как отмечал, например

Д.Херлихи, со ссылкой на исследования Р.Лопеза и Р. де Рувера, имеющиеся сегодня

факты опровергают прежнее мнение о том, что капитализм в Западной Европе родился в

XVI в., и говорят о том, что он родился в XII-XIII вв. ([210] p.160) С этим согласен

И.Валлерстайн и другие ученые (см. ниже). В это же время почти повсеместно в Западной

Европе исчезает крепостное право – один из основных признаков феодализма ([19] 9, с.6-

8, 61).

Хорошо известно, что Италия и Нидерланды были самыми густонаселенными

странами Европы к концу средневековья, и именно этим двум странам было суждено

стать главными центрами новой западноевропейской цивилизации на первой фазе ее

развития. И это вовсе не является совпадением – как уже говорилось, уровень

цивилизации всегда в первую очередь связан с развитием городов, а рост или упадок

городов всегда происходил даже не в арифметической, а в геометрической прогрессии по

отношению к росту или сокращению населения. В главе VIII приводились данные о том,

что в Польше в XVI-XVII вв. все население сократилось в 2 раза, а городское население –

в 4 раза. Такая же геометрическая прогрессия наблюдалась и во все другие времена и

эпохи

1

.

В Западной Европе в эпоху раннего капитализма самая высокая плотность

населения была в северной Италии (Миланское герцогство, Флоренция с прилегающей

областью) и в Нидерландах – и там, и здесь она составляла, по оценкам Р.Лопеза и

П.Шоню, около 80 чел/кв. км. ([148] p.306; [160] p.254) И в этих же странах была самая

высокая доля городского населения – по оценке историка С.Трапп, не менее 25% от всего

населения этих стран. В то же время, в других западноевропейских странах, по ее оценке,

она не превышала 15%, при плотности населения, например, во Франции, порядка 30-40

чел/кв. км ([189] p.263). Из этих цифр мы видим, что удвоение плотности населения в

Европе (с 30-40 до 80 чел/кв. км.) приводило к росту городского населения на той же

территории не в 2, а примерно в 4 раза. Такой бурный рост городов приводил к

необычайно быстрому росту торговли и ремесел, поскольку города жили в основном

этими видами деятельности. Этим и объясняется тот факт, что основной предпосылкой

развития рыночных (капиталистических) отношений является высокая плотность

населения, именно она стимулирует рост городов, промышленности и торговли.

10.2. Первый цикл коррупции в Западной Европе (XIII-XV вв.)

Мы видели в Разделах 1 и 2, что развитие рыночных отношений в большинстве

древних государств происходило в условиях глобализации – интенсивной внешней

торговли. Новая эпоха не стала исключением – резкий рост торговли между

западноевропейскими городами и странами привел к тому, что уже со второй половины

XII в., по определению И.Валлерстайна, начала формироваться «европейская мировая

экономика», то есть глобальная экономика, охватившая большинство европейских стран

([309] pp.18, 15). И одновременно с глобализацией в Европе начал развиваться первый

цикл коррупции.

Как указывалось выше, в течение всего периода классического феодализма (с IX по

XII век) Западная Европа не знала, что такое глобализация и не знала, что такое циклы

1

Этому можно привести бесчисленное множество примеров. Так, в России, где в последние несколько

столетий была самая низкая плотность населения среди европейских стран, доля городского населения тоже

была самой низкой в Европе. В середине XIX в. она составляла всего лишь 7-8%, тогда как в Англии и

Франции - соответственно 50 и 25% ([138] p.281).

282

коррупции - в отличие от Восточной Европы, которая пережила и то, и другое как раз в

этот период. В XII в. глобализация на Востоке Европы закончилась, но как раз в это же

время она началась на ее Западе. И хотя к XIII-XV вв. прежние экономические центры

(Византия, Киевская Русь) деградировали, но теперь уже сами страны Западной Европы

стали такими центрами, вокруг которых начала бурно развиваться торговля.

Поскольку Западная Европа впервые со времен конца античности – начала

средневековья столкнулась с циклом коррупции, то для западноевропейских историков он

стал новым, и, как им сначала показалось, совершенно необъяснимым феноменом.

Впрочем, до сих пор большинство из них не уверены в том, как следует правильно

объяснять экономический, социальный и демографический кризис, который произошел

сначала в XIV в, а затем повторился в XVII в.: одни, как Ф.Спунер, констатируют, что эта

проблема до сих пор является «новой», не достаточно изученной, а другие, как

Д.Херлихи, указывают, что по этой проблеме до сих пор ведутся «ожесточенные споры»

([210] pp.162-163). При этом сам факт глубокой и затяжной депрессии в XIV-XV вв.,

равно как и в XVII в., у большинства историков не вызывает сомнения, на что указывают,

например, Р.Лопез и Х.Мискимин ([235] p. 408).

Однако споры по поводу причин кризиса постепенно утихают по мере того, как

накапливается новая историческая информация, позволяющая делать определенные

выводы и корректировать прежние ошибочные взгляды. К таким ошибочным взглядам

можно, например, отнести распространенное в прошлом мнение о том, что

демографический кризис XIV в. стал следствием эпидемий чумы в середине столетия (так

называемой «Черной смерти»), и что это был некий одноразовый феномен, своего рода

проклятие, насланное Богом на человечество, которое унесло много жизней, но бесследно

исчезло спустя одно или два десятилетия. Как пишет английский историк Д.Дэй, «вопреки

тому, что ранее было почти бесспорной истиной среди историков, демографическая

депрессия позднего средневековья началась не с Черной смерти в 1348 г., а с серии

голодоморов и эпидемий в первые декады этого столетия, поразивших население, которое

уже перестало расти, а в некоторых случаях начало сокращаться… [демографический

кризис начался] другими словами, по меньшей мере, за два поколения до того, как в

первый раз произошла эпидемия бубонной чумы…» ([172] p.185). И этот вывод на

сегодняшний день стал по существу общепризнанным среди историков ([267] p.53; [150]

p.14).

Чума в Лондоне в XIV в. – древняя миниатюра

Мы видели сильные эпидемии во время кризиса коррупции в Римской империи во II-III

вв. н.э., в Византии и других странах Средиземноморья в VI веке. Но нам о них известно

283

не очень много подробностей. Наоборот, в отношении Западной Европы XIV-XVII вв.

имеется много детальной информации. Например, английский историк П.Слэк провел

обстоятельное исследование эпидемий чумы и других болезней в Англии в XVI-XVII в. и

их влияния на демографию страны. Он указывает, что периоды очень высокой смертности

в Англии в XVI-XVII вв. повторялись с интервалом 10 лет или чаще; но лишь в половине

случаев эта высокая смертность может быть объяснена чумой, в другой половине случаев

такая смертность была вызвана иными болезнями среди населения ([296] p.59). Очень

часто причинами крайне высокой смертности были оспа или некие таинственные болезни,

идентифицировать которые очень сложно. В то же время он приводит немало случаев,

когда было зафиксировано множество заражений различных людей чумой в течение

одного года, но это не привело ни к какой эпидемии, а все ограничилось смертью одного

или нескольких человек ([296] pp.64-65). Где же та смертоносная чума, про которую

считалось, что стоило ей только появиться, и от нее умирали чуть ли не все живущие в

данной местности?

Однако это еще не самое удивительное открытие, сделанное историком, самое

удивительное состоит в следующем. Наиболее высокая смертность в Англии, делает

вывод П.Слэк, была вовсе не от эпидемий бубонной чумы. Эти эпидемии всегда

возникали летом, в июле, когда резко увеличивалось количество блох – носителей чумы, а

с октября эти эпидемии уже начинали спадать. Кроме того, возникнув в одном городе, они

очень медленно распространялись на другие города, поэтому в целом по стране

смертность от них была не слишком велика. Самая высокая смертность происходила не от

бубонной чумы, а от неких быстротекущих эпидемий. Это были эпидемии либо других

разновидностей чумы, либо других инфекционных болезней, например, оспы и некой

таинственной «сжигающей лихорадки», которые возникали весной одновременно во

многих городах и продолжались до осени, исчезая окончательно к декабрю ([296] pp.65-

67).

Как видим, смертность определялась не столько бубонной чумой и периодом

размножения основных ее распространителей – блох (июль-август), сколько

сельскохозяйственным циклом. Зимой смертность была низкой, поскольку заготовленного

с осени продовольствия еще хватало, а с весны, когда его запасы начинали подходить к

концу, повсеместно начинались голодоморы и эпидемии различных болезней. Когда,

наконец, приходило время сбора нового урожая (август-сентябрь), смертность начинала

сокращаться, но не падала резко, поскольку все то население, которое не занималось

производством продовольствия (горожане, а также, например, крестьяне, выращивавшие

лен, производившие шерсть, вино, пиво и т.д.) как сидело без продовольствия и без денег

с весны, когда взлетали цены на хлеб, так и продолжало все так же оставаться без того и

другого. Требовалось еще месяца два, пока крестьяне продадут часть произведенного

продовольствия на рынке, закупят на вырученные деньги шерсти, льна для одежды у

других крестьян, ремесленных изделий у горожан и т.д. Лишь тогда, к ноябрю-декабрю, у

всех крестьян и горожан появлялись деньги для того чтобы нормально питаться, и

очередная эпидемия, вызванная голодом, заканчивалась.

Исследования французских экономических историков: П.Шоню, П.Губера, П.Гуйе,

- также не оставляют сомнения в том, что основной причиной высокой массовой

смертности, как правило, в весенне-летний период, до сбора нового урожая, было

обнищание населения и нехватка продовольствия, вызывавшая резкий рост цен на него.

Цены на хлеб в течение года могли подскочить в 4-5 раз, что обрекало многих людей на

голодную смерть. Не случайно, согласно многочисленным описаниям, семьи вымирали

целиком даже тогда, когда не было никаких эпидемий: у них просто не было ни денег, ни

иной возможности выжить ([160] pp.230-232, 383)

1

. Именно поэтому многие историки

называют эти периоды массовой смертности «кризисами выживания» (subsistence crises).

1

П.Слэк тоже приводит случаи вымирания семей в полном составе, без всяких эпидемий: [296] p. 67.

284

Таким образом, основной причиной демографического кризиса и массовой

смертности в Европе в XIV-XVII вв. были не эпидемии чумы, а голодоморы, вызванные

обнищанием массы населения и, как следствие, недопроизводством продовольствия

1

, а

также, очевидно, сознательными спекуляциями продовольствием, примеры которых для

разных эпох приводились выше. Как писал по данному поводу П.Шоню, причины этого

демографического кризиса – не столько эпидемические, сколько экономические ([160]

p.230). Что касается обнищания населения, то есть огромная масса материалов и

документов, это подтверждающих, и имеется на этот счет единодушное мнение историков

([235] p.411). В частности, Д.Норт и Р.Томас приводят данные о том, что реальная

зарплата (с учетом роста серебряных цен) в Англии с 1208 г. по 1225 г. упала на 25%, а с

1225 г. по 1348 г. - еще на 25%, сократившись, таким образом, за полтора столетия почти в

2 раза ([267] p.48).

Разумеется, нельзя отрицать то, что эпидемии бубонной чумы, если можно так

выразиться, также «сделали свое черное дело» и «внесли свой вклад» в то страшное

сокращение населения, которое произошло в XIV в. в Западной Европе и которое

составило, по разным оценкам, от 25% до 50%, равно как и в демографический кризис

XVII в., имевший примерно такие же последствия. Но эпидемии чумы приобрели такую

смертоносную силу именно ввиду массовой пауперизации населения. П.Слэк на основе

проведенного им анализа пришел к однозначному выводу: чума поражала в основном

бедные слои населения. Например, во время эпидемии чумы в г. Норвич в 1665-1666 гг. в

11 наиболее бедных районах города умерло 25,2% жителей, в 11 районах со средним

уровнем благосостояния – 12,6%, а в 11 наиболее респектабельных районах – 8,2%

жителей ([296] p.138). Точно такая же картина была и во время эпидемий чумы в Лондоне

в 1593, 1603, 1625 и 1665 гг. – чума в основном поражала население не в респектабельных

центральных районах, а на бедных окраинах города, где, помимо местного пролетариата,

скапливалось также большое количество приезжих и иммигрантов ([296] p.143). Таким

образом, основная причина такой массовой смертности от чумы и других эпидемий в

Европе в XIV-XVII вв. заключалась не в «божьем наказании», а в наличии огромных масс

нищего и ослабленного голодом населения, в основном разорившихся крестьян,

пришедших в поисках заработка и пропитания в город.

Что же привело к массовому обнищанию населения? Почему с начала XIII в., когда

началась западноевропейская глобализация, и до середины XIV в., когда начались самые

страшные эпидемии и голодоморы, реальная заработная плата уменьшилась в 2 раза?

Историки не дают ответа на этот вопрос. И.Валлерстайн, проанализировавший все

возможные причины кризиса XIV в., пришел к выводу, что кризис стал результатом

«чрезмерной эксплуатации» населения со стороны правящих классов ([309] p.37). Но он

не дает объяснения, почему она началась вдруг в XIII-XIV вв., когда феодализм в

Западной Европе уже практически повсеместно исчез и, наоборот, наступил капитализм,

почему ее не было раньше, когда в Западной Европе еще существовало крепостное право

и, казалось бы, было намного больше возможностей для такой «чрезмерной

эксплуатации».

Как представляется, объяснить этот феномен можно лишь одним. Как и во все

предшествовавшие эпохи, резкий рост внешней торговли в Западной Европе начиная со

второй половины XII в. создал условия для быстрого обогащения тех, кто в ней

участвовал. Но деньги в экономике не возникают ниоткуда, как материя не возникает

ниоткуда в физике. Обогащение торговцев могло осуществляться лишь за счет населения,

деньги не могли на них свалиться с неба. И главный механизм этого обогащения –

товарные спекуляции. В течение всех пяти столетий (XIII-XVII вв.) мы видим резкие

1

Обнищание крестьян не могло не приводить к недопроизводству продовольствия, хотя бы потому что для

нормального ведения сельского хозяйства даже одной семьей нужен был большой оборотный и основной

капитал (семенной фонд, тягловый скот и т.д.); если он однажды проедался, то крестьянская семья была уже

не в состоянии произвести достаточное количество продовольствия на весь следующий год.

285

колебания цен. Цены на зерно в течение года или двух лет могли вырасти или упасть в 4-5

раз, а, по данным французских историков, во Франции в течение XVI века амплитуда их

колебаний достигла 27 раз ([214] p.388). От таких скачков цен население всегда было в

проигрыше, так как не могло планировать ни свои расходы, ни уровень необходимых

сбережений, ни даже цену хлеба на несколько месяцев вперед, в итоге значительная его

часть разорялась и пополняла ряды люмпен-пролетариата. Зато торговые спекулянты

были всегда в выигрыше, поскольку ценовая конъюнктура была их профессией, а сильные

колебания цен позволяли делать огромные прибыли на закупке товаров по низким ценам в

одном месте и их перепродаже в другом. Но, разумеется, проведение товарных

спекуляций с большим размахом было возможно лишь в условиях интенсивной внешней

торговли, позволявшей перебрасывать массы товаров из одних мест в другие и

наживаться на разнице в ценах и дефиците товаров, нередко искусственно создаваемом.

Идеальным средством для этого служили торговые монополии, подобно той, которая

позволяла генуэзцам морить голодом население Константинополя в последние два

столетия его существования (см. главу IV, п. 4.5). И разумеется, для увеличения своих

прибылей торговая олигархия всегда стремилась к установлению такой торговой

монополии.

Итак, в XIII-XV вв., а затем в XVI-XVIII вв., в Западной Европе мы видим такие же

циклы коррупции, какие существовали в дофеодальные эпохи. Глобализация создала

предпосылки для быстрого и необоснованного обогащения очень узкого круга лиц, за счет

ограбления широких масс населения. Это привело, с одной стороны, к формированию

класса олигархии

1

, а с другой стороны, к образованию огромной массы пауперов. И с

какого-то момента, когда обнищание населения зашло уже очень далеко (первая половина

XIV в.), началось его массовое вымирание от голодоморов и эпидемий.

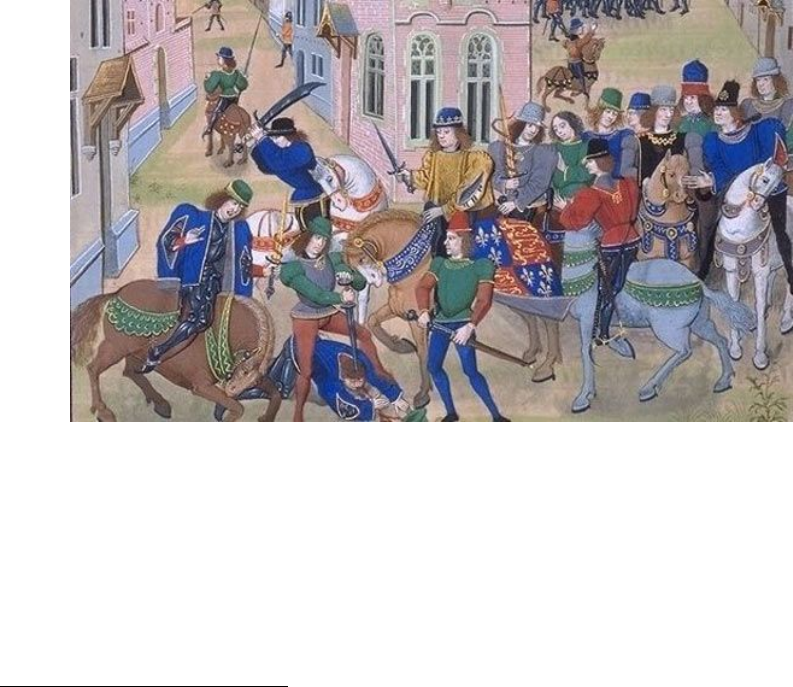

Восстание Уота Тайлера в Англии. Древняя миниатюра.

Разумеется, наиболее активная часть населения не могла смириться с ролью

подопытного кролика, на котором испытывают одновременное воздействие голода и

чумы. Именно в XIV в. мы видим впервые в истории Западной Европы (после VI-VII

веков) крупные восстания. Жакерия во Франции, восстание Уота Тайлера в Англии,

восстания тукинов и чомпи в Италии, и еще целый ряд восстаний, бунтов и массовых

движений – все это произошло в разгар первого западноевропейского кризиса коррупции.

1

Это подмечено очень многими историками, но формулируется по-разному. Например, Л.Гумилев пишет,

что «до XII в. в Западной Европе химерные конструкции встречаются редко. Зато они появляются в начале

XIII в.» ([32] с. 432). Под «химерами» Гумилев понимает олигархические режимы.

286

О размахе этих социальных волнений свидетельствуют следующие данные. Только под

началом Уота Тайлера в Кенте в 1381 г. собралось, по данным английского историка

Д.Грина, 100 000 восставших; а в целом в 1377-1381 гг. восстания охватили бóльшую

часть Англии: Норфолк, Суффолк, Кембридж, Гертфордшир, Сассекс, Сэррей, Девон и

другие области ([29] 1, с.352). Историки долгое время писали о восстаниях XIV в. как об

«антифеодальных» восстаниях, классовых войнах между крестьянами и «феодалами». Но

спрашивается – почему этих социальных войн не было в эпоху феодализма в X-XIII в.,

когда еще сохранялось крепостное право, и почему они приобрели такой размах в XIV в.,

когда на бóльшей части территории Западной Европы крепостного права уже не было? За

что боролось население и против кого или против чего восставало, если оно уже

освободилось от пут феодального рабства?

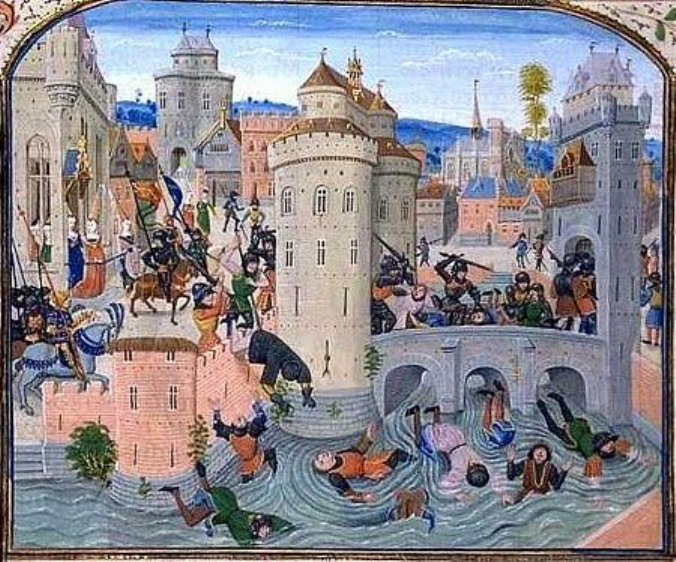

Жакерия в городе Мо. Картина Ж.Фруассара (XV век). Источник: [17]

Изображен момент восстания, когда рыцари и «состоятельные горожане» умерщвляют бегущих

крестьян и городскую бедноту, которые пытались взять штурмом замок города Мо, где

укрылась королевская семья.

Если мы внимательно взглянем на ход этих восстаний, то увидим, что, во-первых,

это были не только крестьянские восстания, а почти всегда - совместные восстания

крестьян и городской бедноты. Во-вторых, им противостояли не только «феодалы», то

есть крупные землевладельцы, но практически всегда также – крупная городская

буржуазия. Вот как описывают историки восстание Уота Тайлера в 1381 г.: «Крестьяне

Эссекса и Кента двумя отрядами подступили к Лондону. Мэр приказал запереть ворота,

но городская беднота помешала этому. С помощью присоединившихся городских

ремесленников, подмастерьев и бедноты крестьяне вступили в столицу. Они стали жечь и

разрушать дома ненавистных королевских советников и богатых иноземных купцов». А

когда повстанцы, поверив обещаниям короля, покинули Лондон, то для расправы с ними

«прискакал хорошо вооруженный отряд из рыцарей и богатых горожан» ([19] 9, с.132-

133). В жакерии во Франции в 1358 г. участвовали крестьяне во главе с Гильомом Калем и

парижская беднота во главе с Этьеном Марселем. Причем, как пишут историки,

«состоятельные горожане» мешали, и в основном успешно, объединению этих двух

287

движений, которые неоднократно пытались объединиться. В итоге оба восстания во

Франции: сначала крестьян, затем городской бедноты, - были утоплены в крови ([19] 9,

с.77-83).

В Италии в течение всего XIV в. параллельно происходили и крестьянские

восстания, и восстания городского пролетариата. Историки пишут, что требования

крестьян включали отмену крепостного права ([19] 9, с.10-11). Но известно, что

крепостное право к тому времени было отменено на бóльшей части территории Италии

1

,

равно как Англии и Франции, поэтому это не могло быть основной причиной такого

всплеска крестьянских восстаний. И.Валлерстайн указывает на другую их причину,

которая, очевидно, и являлась основной. Так, в Италии и на юге Франции после этих

восстаний повсеместно были отменены денежные налоги и сборы с крестьян, которые

были заменены поставками сельскохозяйственной продукции в натуре. Именно в

натуральных поставках видели выход из социального кризиса, отмечает историк ([309]

pp.103-106). Причину этого понять нетрудно – замена денежных налогов и сборов

натуральными очень сильно уменьшало зависимость крестьян от постоянных скачков цен

на разные товары и от торговых спекулянтов, которые грабили крестьян, пользуясь их

плохой осведомленностью о текущих изменениях цен и отсутствием у них возможности

самостоятельно сбывать свою продукцию за пределами своего района. Другими словами,

поставки в натуре обеспечивали крестьянам хоть какую-то защиту от усиливавшейся

торговой олигархии. Тем не менее, можно констатировать, что крестьянские восстания в

Западной Европе были лишь отчасти «антифеодальными» (если принять утверждение, что

часть крестьян боролась за отмену кое-где еще сохранившегося крепостного права), но в

большей степени были, наоборот, «антикапиталистическими», поскольку отмена

денежных налогов и введение опять натуральной оплаты означало возврат к той системе,

которая была при феодализме.

Что касается восстаний городской бедноты, то они и вовсе носили явно

«антикапиталистический» характер. Например, восстание во Флоренции в 1343 г., в

котором участвовало несколько тысяч чесальщиков шерсти, проходило под лозунгом

«Смерть жирным горожанам!», под которыми подразумевались крупные

предприниматели, купцы и банкиры ([19] 9, с.16). Во время восстания 1371 г.,

охватившего несколько городов Италии, шерстяники и другие наемные рабочие и

ремесленники захватили власть в Сиене и создали правительство «тощего народа». Но,

как пишут историки, «отряды вооруженных богатых горожан внезапно осадили дворец.

Правительство “обездоленных” пало. Отряды богатых горожан истребляли бедняков без

различия возраста и пола» ([19] 9, с.16). В 1378 г. во Флоренции восстали чомпи –

местные наемные рабочие. Они жгли дома богачей и захватили власть в городе, изгнав

правительство «жирных горожан». Как и предыдущие, это восстание было утоплено в

крови богатыми горожанами и рыцарством ([19] 9, с.17-19). Серия таких же восстаний,

направленных, прежде всего, против городской верхушки, в 1380-х годах прокатилась по

городам Франции – Париж, Руан, Лион, Орлеан, Нант, Амьен, Сен-Кантен, Реймс, Лан,

Суассон и другие города стали центрами таких восстаний городской бедноты ([19] 9,

с.84). Постоянным явлением в городах Франции и других странах Западной Европы в XIV

в. стали голодные бунты.

Как следует из вышеприведенных фактов, восстания XIV века никак нельзя считать

только «антифеодальными», они были в значительно большей степени

«антикапиталистическими». Но позвольте, что же тогда получается? Одна часть крестьян,

меньшая, которая еще оставалась прикрепленной к земле, боролась против феодализма, и

следовательно, за капитализм? А другая часть крестьян и городская беднота боролись

против городских капиталистов и за возврат к натуральному оброку и налогам,

взимаемым в натуре, то есть против капитализма и, следовательно, за возврат к

1

Как писал Р.Лопез, крепостное право на территориях, принадлежавших итальянским городам, исчезло уже

к концу XII в. ([234] p.172)

288

феодализму? Получается какая-то полная ерунда. Как могли массы людей сражаться бок о

бок и гибнуть за взаимоисключающие цели?

Но ерунда получается лишь тогда, когда историки пытаются описать эти события с

марксистских позиций

1

. Поэтому давайте выбросим из головы весь этот марксистский

мусор и взглянем на эту борьбу с общечеловеческих позиций. Была борьба между

обнищавшим населением – крестьянами и горожанами, с одной стороны, и правящей

верхушкой, с другой. Часть этой верхушки представляла собой новую торговую

олигархию, спекулировавшую товарами и грабившую население, часть – старую

земельную аристократию, которая защищала унаследованные ею от предков имущество,

земли и аристократические привилегии. Но причиной такого размаха социальных войн,

произошедших в XIV в., было резкое усиление концентрации богатства в руках немногих

и возникновение такой имущественной и социальной поляризации общества, какой

никогда не было при классическом феодализме. И эта поляризация практически не

оставляла выбора для большинства населения, которому оставалось либо бунтовать, либо

тихо вымирать от голода и эпидемий.

10.3. Как Западной Европе удалось преодолеть первый кризис коррупции?

Итак, мы видим в XIV веке в Западной Европе признаки кризиса коррупции,

подобного тем, который происходил и в другие эпохи, рассмотренные в предыдущих

разделах. Хотя он был выше уже много раз описан (см., например, п. 2.4.), но пора дать

определение этому понятию. Кризис коррупции – это масштабный экономический,

демографический и социальный кризис, вызванный концентрацией всей экономической и

политической власти в руках небольшого круга лиц - класса олигархии. Отличительными

чертами этого кризиса является резкий рост безработицы, имущественного неравенства,

замедление или прекращение экономического роста, рост социального напряжения и

беспорядков с появлением признаков классовой вражды, падение рождаемости ниже

уровня воспроизводства, рост смертности, рост коррупции, падение морали и нравов, рост

преступности.

Судя по имеющимся фактам, в XV – первой половине XVI вв. кризис коррупции в

Западной Европе потерял свою остроту и пошел на спад. В частности, сокращение

населения в целом прекратилось, и оно начало опять расти ([150] pp.12-13, 21, 32).

Социальные конфликты хотя и продолжались, но по своей остроте они уступали тому, что

было в XIV в. и особенно тому, что будет в XVII в. Это дает основание полагать, что

первый кризис коррупции был в целом в XV в. каким-то образом преодолен. Данный

вывод подтверждают и экономические показатели: так, по данным Д.Норта и Р.Томаса,

реальная заработная плата в Англии, снизившись примерно в 2 раза с 1208 г. по 1348 г., к

1441-1450 гг. опять выросла до «нормального» уровня, на котором она находилась в

начале XIII в. ([267] pp.48-74) Значит, «чрезмерная эксплуатация», в которой

И.Валлерстайн видит причину кризиса XIV в., в следующем столетии прекратилась?

В прошлом мы видели, что преодоление кризисов коррупции становилось

возможным лишь в результате тотальных гражданских войн и экспроприации имущества

у значительной части богачей с его перераспределением в пользу бедняков, как это было в

Древнем Риме и Византии. В Западной и Центральной Европе мы видим отдельные

примеры такой экспроприации: конфискация собственности тамплиеров французским

королем Филиппом IV в начале XIV в., конфискация собственности немецкой торговой

буржуазии гуситами в Чехии в начале XV в., конфискации собственности сторонников

1

Именно марксисты придумали, что сначала должна быть обязательно «буржуазно-демократическая

революция», уничтожающая феодализм, а затем – «пролетарская» революция, уничтожающая капитализм.

На самом деле все революции – это протест населения против роста коррупции и усиления власти

олигархии, а чем заканчивается революция в итоге: большевизмом, фашизмом или демократическим

правлением, зависит от конкретных обстоятельств.

289

дома Ланкастеров в Англии в результате «войны роз» в середине XV в. (см. главу XII) - но

это не стало повсеместным. Да и восстания крестьян и городской бедноты в целом носили

разрозненный характер и почти нигде (за исключением Чехии и Англии) не приняли

масштаба революции и гражданской войны, прежде всего, ввиду неорганизованности

самих восставших и отсутствия у них какой-либо программы. Возникает вопрос – каким

образом Западной Европе удалось выйти из первого цикла коррупции и почему ее не

постигла та же судьба, которая постигла, например, Западную Римскую империю в III-V

вв., или государство вестготов в VI-VIII вв., или Киевскую Русь в XI-XIII вв., или

Византию в XII-XV вв., или Польшу в XVI-XVIII вв.?

Полагаю, это объясняется, прежде всего, стечением нескольких чрезвычайно

благоприятных обстоятельств. Во-первых, рядом с Западной Европой не оказалось

другой, более сильной экономики, которая воздействовала бы на нее после того как

начался кризис коррупции. Именно наличие такой более сильной экономики во все

исторические эпохи являлось важнейшей причиной деградации государств

1

. Но

западноевропейским нациям повезло – так удачно для них сложились исторические

обстоятельства и географическое положение Западной Европы (удаленность от других

цивилизаций), что в решающий момент «выхода из детства» рядом не оказалось никакого

«большого дяди», который бы испортил жизнь юноше, начинающему свой жизненный

путь.

В частности, как указывает И.Валлерстайн, с самого начала эпохи

западноевропейской глобализации в XII-XIII вв. сама Западная Европа (Италия,

Нидерланды, Англия, Франция) выступала в качестве центра новой «европейской

мировой экономики». А страны Восточной Европы, Испания и восточная Германия (где к

тому времени сложилась более низкая плотность населения) стали ее «периферией» или

«полупериферией», отсюда их различная судьба в последующие столетия ([309] pp.107-

108, 91-96).

Тот факт, что Западная Европа выступала «центром», а не «периферией», как это

бывало с большинством других стран в истории, впервые столкнувшихся с глобализацией,

помог ей сравнительно легко пережить первый кризис коррупции. В частности,

результатом произошедшего в XIV в. кризиса стало повсеместное сокращение

европейской международной торговли. Как указывает Р.Лопез, доходы (и следовательно,

объем торговли) генуэзских портов, которые являлись в то время крупнейшим центром

мировой торговли, с 1334 г. по 1423 г. сократились в 8 раз ([148] p.342). Следовательно,

международная торговля в XV в. если не прекратилась совсем, то сократилась во много

раз. Таким образом, мы видим, что западноевропейская экономика и общество в целом в

эпоху развития капитализма выступали как саморегулируемая система: рост глобализации

вызывал демографический и экономический кризис, который, в свою очередь, приводил к

прекращению глобализации и, следовательно, к исчезновению главной причины,

вызывавшей и углублявшей этот кризис. Ничего подобного не было в другие

исторические эпохи (во всяком случае, в Европе и Средиземноморье): всегда рядом

оказывалась более сильная экономика, которая продолжала навязывать глобализацию и

усугублять начавшийся кризис коррупции.

Второй причиной, позволившей Западной Европе относительно легко пережить

кризисы коррупции в эпоху раннего капитализма, является близость самих

западноевропейских стран между собой как по плотности населения и уровню

экономического развития, так и по климату. В дофеодальных государствах мы очень часто

видели резкие погодно-климатические различия между соседними государствами,

1

Как выше было показано, для Западной Римской империи и государств вестготов и франков в V-VI вв.

такой более сильной экономикой стала Сирия и другие провинции Восточной Римской империи: торговля с

ними усиливала кризис коррупции в этих государствах. Для Киевской Руси ей стала Византия и торговля с

ней в X-XII вв. А для самой Византии в XII-XV вв. и для Польши в XVI-XVIII вв. ей стала Западная Европа

и западноевропейская глобализация.

290

приводившие к очень серьезным последствиям для их экономики, когда начиналась

глобализация. Как уже говорилось, и по уровню урожайности зерновых культур (сам-6

против сам-20), и по цене зерна (3-5 сестерциев против 1 сестерция за модий), Италия в

античности в 3-4 раза уступала Африке и Египту (см. главу II). Это не оставляло никаких

шансов италийским крестьянам в их конкуренции с африканским зерном и другими

видами продовольствия, импортированными из Африки и Египта, а также в конкуренции

с более развитым греческим виноделием. Именно поэтому экономический, социальный и

демографический кризис в античной Италии принял такие масштабы, именно поэтому

оттуда эмигрировали миллионы человек и именно это толкало Рим с такой силой на

внешние завоевания в III-II вв. до н.э. В частности, как говорилось в первой книге

трилогии, решения о ведении затяжных Пунических войн с Карфагеном, а также о его

уничтожении в 146 г. до н.э. принимались в Риме под давлением крестьянских масс,

которые «устали» от наплыва дешевого продовольствия из Карфагена ([59] глава XI ).

Ничего подобного не было в Западной Европе, где все страны имели близкие

климатические условия и уровень ведения сельского хозяйства. Поэтому, в отличие от

римлян, ничто не заставляло английский народ, кроме амбиций его правящей верхушки,

воевать против Франции в Столетней войне. И точно так же, ничто не заставляло

французский народ захватывать Италию в период войны между австро-испанскими

императорами Габсбургами и французскими королями Валуа на рубеже XV-XVI вв., все

эти захваты были лишь проявлением преходящих амбиций королей. В итоге в Западной

Европе не возникло империи, подобно Римской, что сделало бы в дальнейшем

глобализацию неотвратимой, а сохранились национальные государства. И эти

национальные государства, как мы увидим далее, смогли к концу XVII в. выработать

комплекс протекционистских мер, так называемую политику меркантилизма,

позволившую бороться с негативным влиянием глобализации и позволившую преодолеть

очередной кризис коррупции.

Близкие климатические условия и одинаковый уровень экономического развития

обусловили и то, что начавшийся в Западной Европе кризис не принял форму

демографического апокалипсиса, который, например, пережила Русь сначала в XI-XIII вв.,

а затем в начале XVII в. Так, в соответствии с имеющимися данными, население

европейской территории Московской Руси с 1600 г. по 1620 г. сократилось

приблизительно в 5 раз (см.: [60] главы VIII-IX). Причина состоит в том, что Русь впервые

столкнулась с западноевропейской глобализацией, к чему не была готова ни по

климатическим условиям, ни ввиду отставания по уровню экономического развития, ни

ввиду огромной разницы в ценах. В итоге масштабы товарных спекуляций превзошли все

исторические прецеденты – по данным М.Покровского, цены на хлеб во время

голодоморов 1601-1604 гг. поднимались в 80 раз (!) против обычного уровня ([84] 2 с.160).

Только в Москве за эти 3 года умерло более 120 тысяч человек, а общее число умерших,

по оценкам, исчислялось миллионами, что привело к демографической катастрофе, Смуте

и откату русской цивилизации на столетия назад.

Ничего этого не было в Западной Европе – вследствие уникальных исторических,

географических и климатических условий она оказалась в самых, если можно так

выразиться, комфортных условиях по сравнению с любыми государствами, которые мы

до сих пор рассматривали. К этому можно также добавить и то, что, как отмечает Р.Лопез

(и не он один), Западная Европа – единственная из всех существующих цивилизаций,

которая имела счастье развиваться на протяжении последних 1000 лет без массированных

внешних нашествий и без серьезных внешних военных угроз ([234] p.114).

Те же самые благоприятные факторы действовали в Западной Европе и в период

второго цикла коррупции, начавшегося в XVI-XVII вв. Как видим, именно этот цикл

коррупции подорвал развитие Московской Руси, с него началась агония Польши,

приведшая в итоге к ее распаду. Но в самой Западной Европе он не вызвал катастрофы

такого же масштаба: рядом с ней не было более сильной экономики, которая могла бы