Кузовков Ю.В. Мировая история коррупции

Подождите немного. Документ загружается.

341

короле. Помимо этого, восставшие схватили и казнили нескольких видных баронов и

королевских чиновников [305]. Несмотря на первоначальный успех, восстание было

подавлено – после того как основная часть восставших поверила обещаниям короля и его

помощников и разошлась по домам, остатки армии Кэда были перебиты баронами.

Однако это восстание было лишь первым эпизодом в длительной гражданской

войне, которая получила название «войны Алой и Белой Розы». Она была так названа

потому, что герцоги Йорки, возглавившие восстание против короля, имели на своем гербе

белую розу, а королевская династия Ланкастеров – красную. Но это название обманчиво –

в действительности это была не борьба двух аристократических группировок за власть,

как об этом пишет ряд английских историков, а самая настоящая гражданская война,

причем такая, с которой по размаху не может сравниться ни один последующий

социальный конфликт в истории Англии.

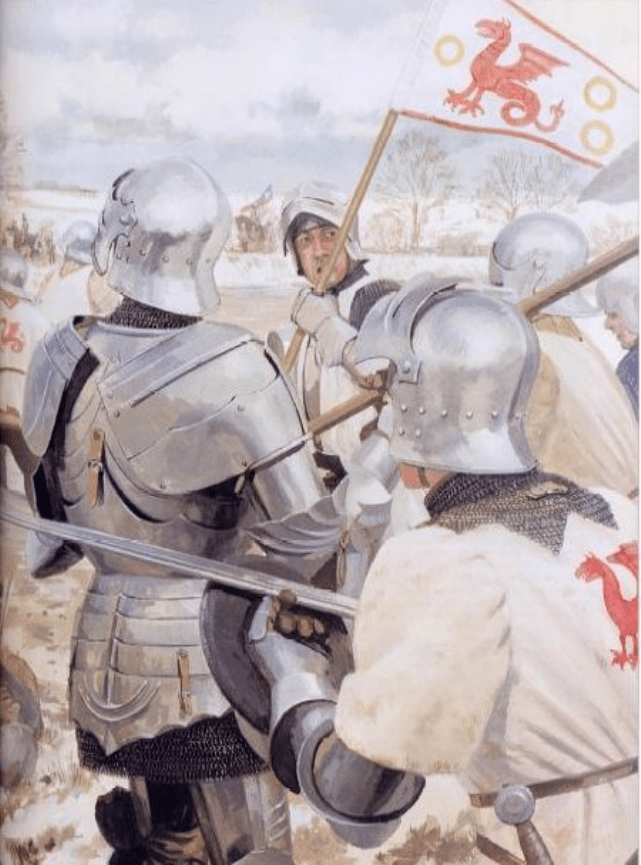

Английские бароны и рыцари со своими вассалами в составе армии Ланкастеров в

сражении при Ферробридж в 1461 г. Художник Г.Тернер

Как видно на рисунке, ланкастерцы шли под знаменем дракона, в то время как сторонники

Эдуарда Йорка шли под знаменем льва, который после их победы стал символом Британии. Так

что правильнее было бы назвать эту гражданскую войну не «войной алой и белой розы», а

«войной льва с драконом».

342

Что же указывает на то, что это была именно гражданская война, а не борьба

аристократических семейств? Во-первых, это было восстание против действующего

короля Генриха VI, имевшего, как отмечает Д.Грин, все юридические права на

занимаемый им английский трон ([29] 1, с.397-398), тем более, что до него правили

Англией его отец и дед, а у самого Генриха VI уже был малолетний сын – наследник

престола. Как сказал однажды сам Генрих VI, «мой отец был королем; его отец также был

королем, сам я сорок лет, с колыбели, носил корону; все вы клялись мне в верности как

своему государю, и то же делали ваши отцы относительно моего. Так как же можно

оспаривать мое право?» ([29] 1, с.397). По этой причине парламент отказался в 1460 г.

низложить Генриха VI и признать королем Ричарда Йорка – даже несмотря на то, что и

Лондон, и парламент, и сам король, после поражения в битве, в тот момент оказались в

руках последнего. У парламента не было юридических оснований низложить

действующего короля

1

. Следовательно, в любом случае, речь шла не о борьбе двух

претендентов на трон, освободившийся по каким-то обстоятельствам, а о свержении

действующего и абсолютно легитимного короля.

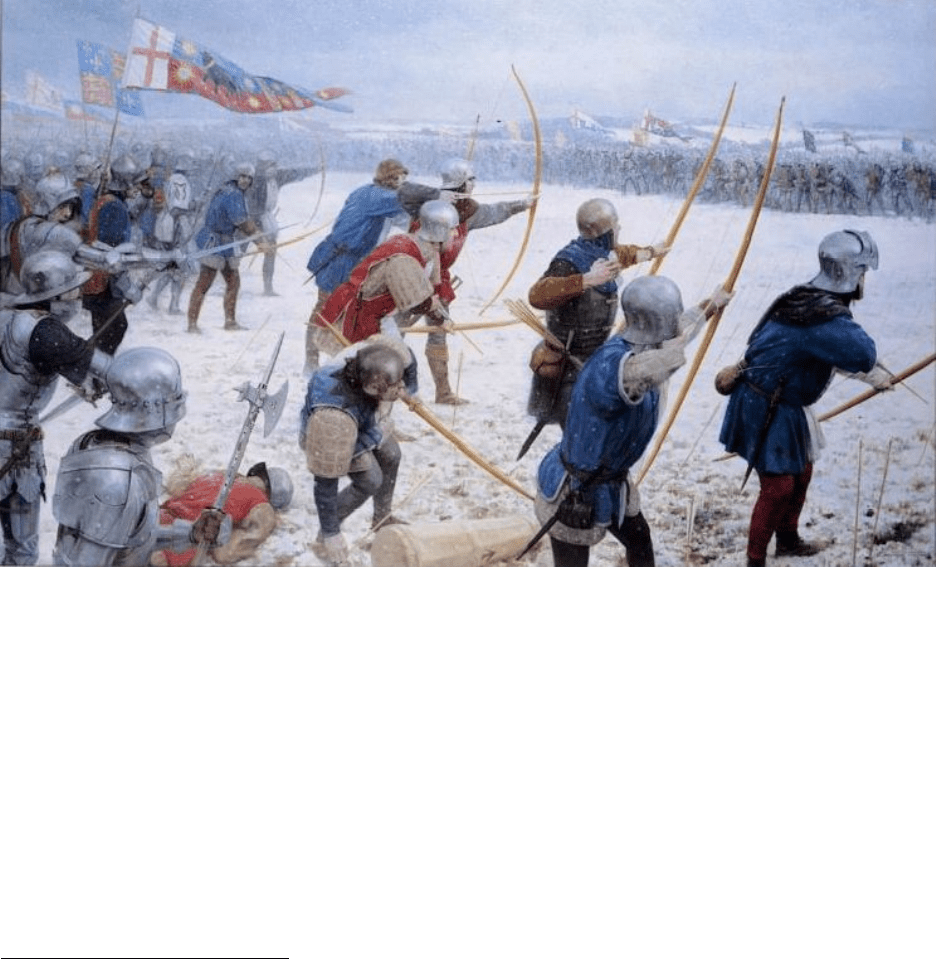

Битва при Тоутоне. Лучники армии Йорков. Художник Г.Тернер

Во-вторых, как указывает Д.Грин, Йорков поддерживал весь народ, во всяком

случае, жители Лондона и других крупных городов Англии ([29] 1, с.398), за них же

стояла и значительная часть рыцарства. Когда Эдуард, сын убитого Ричарда Йорка,

приехал в Лондон в 1461 г., то его встречала толпа лондонцев, крича: «Да здравствует

король Эдуард!». Таким образом, фактически народные массы сами спонтанно

провозгласили Эдуарда Йорка, будущего Эдуарда IV, королем. А бароны, наоборот,

стояли за Ланкастеров. Как пишет историк, бароны в Палате лордов приняли прошение

Ричарда Йорка о низложении Генриха VI в 1460 г. «с нескрываемым неудовольствием»

([29] 1, с.399). Фактически именно они отказались утвердить нового короля, что продлило

гражданскую войну еще на несколько лет. Таким образом, мы видим противостояние тех

1

Фактически дело было, конечно, не в юридических основаниях, а в противодействии со стороны Палаты

лордов парламента, которая была под контролем крупных баронов.

343

же двух классов, что и во всех других гражданских войнах – баронской олигархии с ее

вассалами и наемниками и всего остального населения.

В-третьих, размах сражений, происходивших в этот период, безошибочно

указывает на то, что речь шла не о борьбе двух семейств за власть, а именно о

гражданской войне. Так, во время первой (основной) фазы этих войн (1455-1461 гг.)

произошло около десятка средних и крупных сражений. Самое крупное из них – битва при

Тоутоне 29 марта 1461 г. – согласно военным энциклопедиям, является самым

кровопролитным сражением на английской земле за всю историю Англии! ([18] 2, с.408).

Потери армии Ланкастеров в битве составили 20 000 человек, армии Йорков – 8000, а

всего в битве, согласно имеющимся сведениям, участвовало до 120 000 человек с обеих

сторон ([18] 2, с.408; [29] 1, с.39). Если учесть, что по вполне достоверным данным

английских демографических историков, основанным на подробном анализе приходских

книг, население Англии в то время составляло всего лишь 2 миллиона человек ([314]

p.369; [319] table 7.8), и из них было, наверное, где-то 400-500 тысяч боеспособных

мужчин, то получается, что лишь в одной этой битве приняло участие примерно 25%, а

погибло – около 5-6%, от всех мужчин Англии, способных держать оружие. Можно с

уверенностью сказать, что не только эта битва является самой кровопролитной по

абсолютному числу погибших, но что по массовости участия населения (по числу

участников войны в пропорции ко всему населению) ни одна война в истории Англии

даже и рядом не стоит с этой так называемой «войной Роз»!

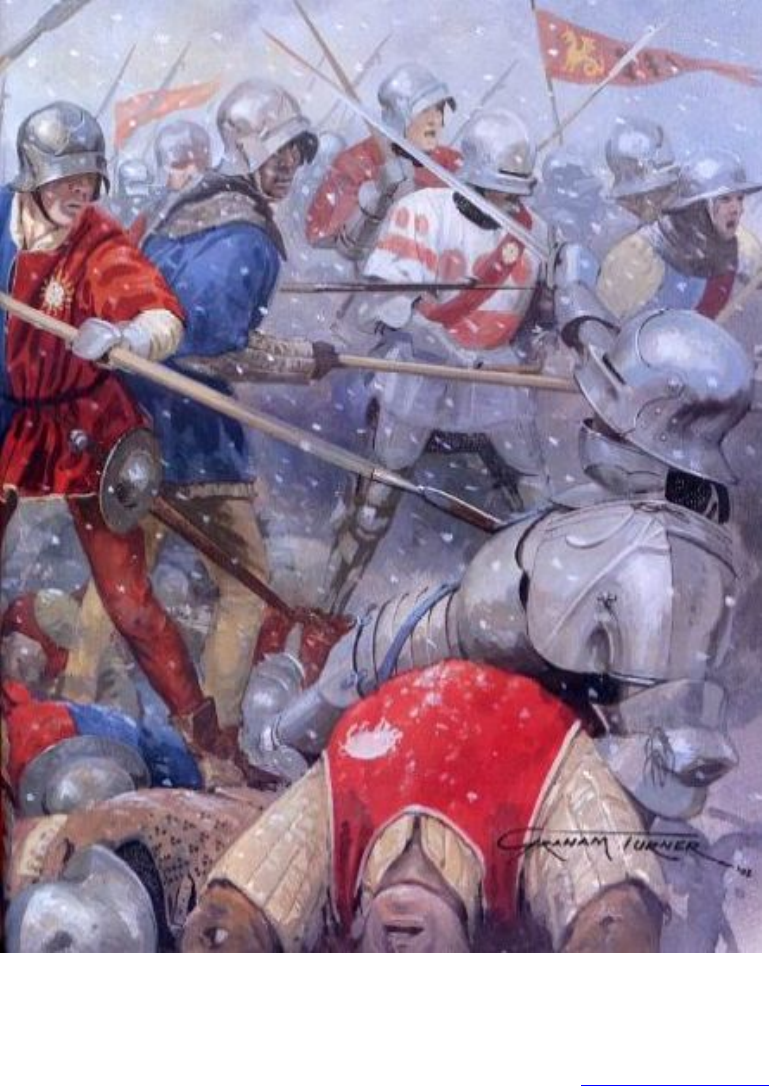

В-четвертых, мы видим здесь такое же массовое ожесточение, как и во время

любой гражданской войны. Битва при Тоутоне, согласно описаниям, к концу дня

превратилась в настоящую бойню – никто не брал пленных, всех даже захваченных

живьем противников просто убивали. Например, как отмечает Д.Грин, взятые в плен

графы Девоншира и Уилтшира были обезглавлены ([29] 1, с.400). Отсюда и такое большое

число убитых с побежденной стороны, и совсем ничего не известно о взятых в плен, что

принципиально отличает эту битву от других сражений и войн той эпохи

1

. В других

битвах этой «войны Роз» победившая сторона также неизменно убивала взятых в плен

врагов, в том числе самых знатных и богатых, о чем имеется множество свидетельств ([29]

1, с.399).

Король Англии Эдуард IV Йорк (1461-1483 гг.). Источник: [17]

Наконец, в-пятых, сам характер мер, принятых Эдуардом Йорком после победы

при Тоутоне (которая стала решающей), также свидетельствует о принципиальной

1

Например, во время Столетней войны одним из основных заработков участвовавших в ней рыцарей и

наемников было получение выкупа за пленников, который выплачивали, как правило, родственники

последних. И чем знатнее и богаче был пленник, тем бóльший можно было за него получить выкуп.

344

непримиримости не только самих Йорков и Ланкастеров по отношению друг к другу, но и

всех, кто оказался по разные стороны баррикад, что совсем не похоже на войну двух

семейств за власть. Имеется в виду, прежде всего, принятый Эдуардом IV сразу после

Тоутона закон об опале, в соответствии с которым все бароны и дворяне, выступавшие на

стороне Ланкастеров, лишались своих земель и имущества ([29] 1, с.400). Это была

настоящая земельная революция, которая вызвала целую серию новых восстаний и

сражений, длившихся еще более двух десятилетий.

Битва при Тоутоне. Рукопашная. Художник Г.Тернер

В Англии было опубликовано специальное исследование, посвященное этой битве: Gravett

C. Towton 1461. England’s bloodiest battle. Illustrated by G.Turner. Oxford, Osprey Publishing,

2003, - откуда взяты приведенные выше иллюстрации (http://all-ebooks.com

). Автор

исследования, военный историк К.Граветт, подвергает сомнению зафиксированное в

летописях число участников битвы, которое, по данным английских летописцев,

составляло от 120 до 200 тысяч человек, и дает свою оценку: 50-70 тысяч. Но главный

его аргумент при этом сводится к тому, что после тяжелых потерь в серии

кровопролитных сражений в 1455-1461 гг. Англия вряд ли была в состоянии выставить

345

для этого сражения более 50-70 тысяч бойцов. Таким образом, вне зависимости от того,

какие из этих цифр ближе к истине, сама аргументация военного историка

подтверждает главный вывод настоящей главы о том, что так называемая «война Роз»

была не поединком двух благородных семейств (Йорков и Ланкастеров), а

полномасштабной гражданской войной, в которой приняла участие (и полегла)

значительная часть населения Англии.

В дальнейшем при Тюдорах, пришедших на смену Йоркам, мы видим продолжение

передела земельной собственности

1

. Они окончательно конфисковали владения крупных

баронов, а также множества монастырей в Англии. Они также заставили всех

землевладельцев разрушить замки-крепости и запретили им держать наемные армии. Что

касается земель, конфискованных у баронов и монастырей, то они были пущены в

свободную продажу для всех желающих. Благодаря этим мерам, указывает К.Хилл, был

создан многочисленный класс средних и мелких помещиков (джентри), который стал в

последующем важной социальной силой английского общества ([212] pp.17-20). Именно

этот слой общества, распространившийся на всю страну, по словам современника Уолтера

Ралеха, стал «гарнизонами доброго порядка во всей стране» ([212] p.17),

противостоящими силам анархии и коррупции. Другой современник, Джон Леленд

(первая половина XVI в.) писал, что характерным явлением его эпохи был не

прекращающийся грохот разрушаемых по всей Англии замков-крепостей, в которых ранее

жили бароны, а также монастырских каменных зданий ([111] с.110). У католической

церкви, помимо всего прочего, были конфискованы и все хозяйственные объекты,

которых у нее было немало. Так, она сконцентрировала в своих руках почти всю

угольную промышленность нескольких графств Англии. Как указывает Д.Тревельян, вся

она была конфискована и распродана по частям мелким помещикам и предпринимателям

([111] с.117).

Тот факт, что переход власти от Ланкастеров к Йоркам и затем к Тюдорам означал

по своим результатам социальную революцию, признается большинством английских

историков. Все они согласны с тем, что вместо прежней баронской Англии, которая была

при Ланкастерах, при Тюдорах возникла Англия среднего землевладельческого класса

(джентри). Многие из них отмечают и другие черты произошедшей социальной

революции. Например, Элтон пишет о том, что Тюдоры совершили революцию в

управлении и что при них значительно возросла роль нижней палаты парламента - Палаты

общин – представлявшая интересы широких народных масс ([212] p.17). Тревельян

указывает, что при Ланкастерах «вся социальная система была поражена вследствие

дурного управления. Вред, нанесенный “слишком важными персонами” и “слабостью

государственной власти”, был настолько большим и столь широко распространившимся,

что в следующем столетии монархия Тюдоров была популярна потому, что она была

сильной и могла “обуздать строптивую знать…”» ([111] с.69). Согласно крылатому

английскому выражению, которое упоминают Хилл и другие английские историки,

«уничтожение баронских “свобод” было великой услугой, оказанной Тюдорами

английской свободе» ([212] p.20).

Получается какой-то парадокс. Английские историки признают социальную

революцию по ее результату, но не признают ее по факту свершения. Период гражданских

войн 1450-1485 гг. большинство из них считает войной между «организованными бандами

1

В период правления Йорков, помимо ряда баронских восстаний, были еще две попытки узурпировать

власть со стороны крупных баронов, приходившихся родственниками или друзьями самому королю – в

первый раз в 1470-71 гг. со стороны лорда Уорвика, второй раз – в 1483-1485 гг. со стороны Ричарда

Глостера, провозгласившего себя королем Ричардом III и убившего наследников Эдуарда IV Йорка. В итоге

Генрих Тюдор, свергнувший Ричарда III, был провозглашен новым королем Генрихом VII (1485-1509 гг.).

346

баронов» за власть ([212] p.16), не замечая того, что в этой «войне банд» участвовала,

возможно, половина населения Англии, способного держать оружие, и что она имела все

другие признаки полномасштабной гражданской войны. Но таких чудес в истории еще не

бывало, чтобы между собой воевали две или несколько банд, а в итоге получилась

социальная революция! Социальная история как раз и учит тому, что сколько бы магнаты

и их «банды» между собой ни дрались, они никогда друг друга не перебьют, от этих войн

будет только усиливаться анархия, преступность и социальные конфликты. Мы видели,

что там, где этой войне магнатов не был положен конец путем гражданской войны и

физического уничтожения магнатов и их имущества, как это было, например, в Риме при

Цезаре-Октавиане или в Византии при Фоке-Ираклии, то эта война магнатов между собой

и их война против общества никогда сама собой не прекращалась – вплоть до полного

уничтожения государства и нации, о чем может свидетельствовать пример Византии в

XII-XV вв. или Польши в XVI-XVIII вв.

По-видимому, нежелание английских историков признавать «войну Роз»

революцией или гражданской войной вопреки всем имеющимся фактам, и даже попытки

скрыть наиболее важные факты

1

, объясняются идеологическими установками. Наверное,

очень не хочется признавать стране, которая считает своей главной традицией

неприкосновенность частной собственности, тот факт, что два с половиной столетия своей

истории – с середины XV в. до конца XVII в. – она только и занималась тем, что

совершала революции и передел частной собственности. А ведь по масштабам

конфискаций собственности, произошедших в период между концом правления

Ланкастеров (1461 г.) и концом правления Тюдоров (1603 г.), Англия в Европе уступает

разве что только экспроприации собственности в России после 1917 года, превосходя все,

что было в других европейских странах. Даже в правление королевы Елизаветы I (1558-

1603 гг.) было конфисковано много земель, еще остававшихся у крупных землевладельцев

на севере Англии ([111] с.134). И за этим последовали новые переделы собственности –

уже в эпоху Английской революции XVII века. Но именно такие масштабы конфискаций

собственности у олигархии в пользу среднего класса и привели к резкому повороту в

английской истории – повороту, заложившему основы последующего динамичного

развития Англии.

В целом можно констатировать, что Англия была одной из двух стран Европы,

наряду с гуситской Чехией, которой удалось успешно преодолеть первый европейский

кризис коррупции (XIV-XV в.) - преодолеть очень болезненным, но возможно, и самым

эффективным, путем физического уничтожения олигархии и экспроприации ее

собственности. И так же как в других аналогичных примерах, результаты не заставили

себя ждать – при Тюдорах мы видим начавшийся экономический и культурный расцвет

страны, то, что историки называют «золотым веком» Англии. Как пишет К.Хилл, в конце

XV - начале XVI вв. подавляющая часть англичан еще жила в условиях натурального

хозяйства – они носили одежду из грубой кожи (которую сами же и шили), ели в

основном черный хлеб, который сами же и пекли, и затем прямо на деревянном поддоне

подавали на стол, не пользовались ни вилкой, ни носовым платком, и жили в основном в

домах, сделанных из глины и камыша ([212] p.9). Даже мореплавание, несмотря на

островное положение Англии, было развито намного хуже, чем в других странах Западной

Европы – так, значительная часть внешнеторговых перевозок осуществлялась

итальянскими и ганзейскими торговыми кораблями ([111] с.93). Но за последующие 100-

150 лет в Англии появилась передовая текстильная промышленность, изделия которой

начали носить широкие массы населения, а по уровню судостроения и мореплавания

страна уже почти превратилась в мирового лидера. Как указывает экономический историк

1

Битва при Тоутоне – самая кровопролитная в истории Англии - вообще почти никем из современных

английских историков не упоминается. А Тревельян утверждает, что в битвах «войны Роз» участвовало (!)

самое большее 10 тысяч чел., в то время как при Тоутоне погибло (!) 28 тысяч, а участвовало, согласно

летописям, 120 тысяч. ([111] с.68)

347

Д.Неф, в начале XVI в. Англия в промышленном отношении была отсталой страной по

сравнению с другими западноевропейскими странами, включая Францию, Италию,

Испанию. За сто последующих лет Англия не только догнала, но и перегнала эти страны –

в начале XVII в. уже их можно было считать промышленно отсталыми по отношению к

Англии ([256] p.1). В этой связи некоторые экономические историки полагают, что

промышленная революция в Англии происходила не только в XVIII в., но что ее первый

этап начался уже в XVI в. ([309] p.260)

Генрих VII (1485-1509) – первый английский король династии Тюдоров. Источник: [17]

Век Тюдоров был не только первым веком английского экономического чуда, но и

веком расцвета английской культуры, веком Томаса Мора и Уильяма Шекспира. При

Тюдорах, как уже отмечалось выше, народные массы начали широко участвовать в

управлении страной через участие в парламенте. Кроме того, Тюдоры впервые в

европейской истории начали уделять большое и постоянное внимание проблеме бедности

– бедным оказывалась регулярная материальная помощь, для них было открыто

множество приютов, больниц, школ. В итоге, как отмечает Д.Тревельян, в Англии даже в

период худших кризисов XVII века никогда не было такого ужасающего количества

нищих и в столь безобразном состоянии, как это было во Франции и других странах

Западной Европы в тот период ([111] с.249). Впервые общество также всерьез задумалось

о проблеме безработицы, которая являлась главной причиной деградации масс людей и

роста преступности. При Тюдорах не только начали выплачивать пособия по безработице,

но и начали думать о трудовом воспитании подростков и о создании рабочих мест для

безработных – в этих целях создавались работные дома и организовывались

общественные работы ([111] с.122-123; [29] 1, с.570). Наконец, при Тюдорах

осуществилась Реформация церкви, что для массы простых людей означало отказ от

прежних жестких рамок и ненужных запретов католической церкви (в соответствии с

которыми даже Библию нельзя было прочесть на родном языке). Это способствовало

формированию в Англии значительно более свободного общества, ориентированного на

прогресс и творчество.

Все это привело к тому, что за период правления Тюдоров англичане как нация

очень сильно изменились, что отразилось и в тех представлениях, которые имели о них

другие нации. Так, в конце XV в. находившийся в Англии венецианский посол писал, что

к простым людям в этом островном государстве относятся не с бóльшим уважением, чем к

рабам. Как видим, статус простых англичан в своей собственной стране в XV веке был

очень низким. Сто или сто пятьдесят лет спустя картина резко изменилась. В начале XVII

в. один иностранец писал, что простые люди в Англии очень наглые и высокомерные,

ввиду того что слишком богатые ([212] p.40). Очевидно, достаток простых англичан,

348

появившееся у них чувство собственного достоинства и отсутствие в них раболепия

показались иностранцу (скорее всего, знатному) столь удивительными в сравнении с его

собственной страной, что такое поведение он даже посчитал наглым и высокомерным.

Изменилось и представление о привычке англичан к труду. К.Хилл пишет, что в

прошлом они воспринимались как исключительно ленивая нация: «английская лень» была

крылатой фразой среди иностранцев ([212] p.76). К XVII в. это мнение уже сильно

изменилось, но еще больше оно изменилось в течение XVIII в., когда англичане стали

восприниматься уже как самая трудолюбивая и предприимчивая нация в Европе.

Итак, можно сделать вывод, что 1450-1603 гг. были эпохой первой социальной

революции в истории Англии, которую было бы правильнее называть не «революцией

Тюдоров», как это делают английские историки, а «революцией Йорков-Тюдоров». Ведь

Тюдоры продолжали дело, начатое Йорками, по конфискации крупной земельной

собственности и ликвидации всевластия баронов и их наемных армий. Кроме того, обе

династии: Йорки и Тюдоры, - пользовались безусловной поддержкой и доверием

английского народа, что также свидетельствует о внутреннем духовном родстве этих

династий.

Конечно, их роль в истории Англии неодинакова. Йорки выполняли роль

«кровавого тирана» Октавиана, а Тюдоры - роль «мудрого и божественного императора»

Августа. Однако цель и тех, и других была одна и та же – вернуть власти ее народный

характер, который у нее был при наиболее достойных Плантагенетах, и который был

утрачен при Ланкастерах, правивших исключительно в интересах крупных баронов и

епископов. Но такова судьба революционеров, что потомки стараются поскорее забыть

содеянное ими. Как римляне постарались поскорее забыть «кровавого тирана» Октавиана,

но еще столетия спустя прославляли «мудрого и божественного императора» Августа

(хотя это был один и тот же человек!), то же самое сделали англичане. Именно поэтому

конец средневековья в Англии устойчиво связывали с восшествием на трон Тюдоров в

1485 году – когда позади остались кровь и ужасы гражданской войны, когда были

окончательно пресечены попытки повернуть революцию вспять и когда на троне

окончательно воцарилась династия, думающая о благе всего народа, а не о своем личном

благе или благе узкого круга лиц.

12.2. Борьба с коррупцией в эпоху правления Тюдоров

В главе X уже говорилось о том, что с середины XVI века в Европе опять стала

бурными темпами развиваться международная торговля, и начался новый цикл

коррупции. Большинстве европейских стран пострадало в период «кризиса XVII века»

даже сильнее, чем в период «кризиса XIV века», для целого ряда стран: Испании, Италии,

Франции и для всей Восточной Европы, - он закончился экономической и социальной

катастрофой или длительным застоем, затормозившим дальнейшее развитие этих стран.

Основная причина этого, как было сказано, состоит в том, что кризис коррупции в этих

странах не был преодолен революционным путем ни в XV в., как это произошло в

Англии, ни в XVI-XVII вв., как это произошло в Нидерландах, Германии и скандинавских

странах.

Совершенно очевидно, что Реформация, приведшая к ликвидации всевластия

католической церкви и магнатов, поддерживавших «католическую коалицию» (а также к

конфискации их имущества), были для Нидерландов, Германии и скандинавских стран

такой же социальной и экономической революцией, как и «революция Йорков-Тюдоров»

в Англии. Но победа этим странам далась более дорогой ценой, так как им пришлось

выдержать столетнюю войну против мировой олигархии, и в течение этого времени

территории этих стран многократно подвергались нападению, грабежу и разорению со

стороны «католической коалиции» (см. предыдущую главу).

349

В других странах попытки преодолеть кризис коррупции также предпринимались,

но они не увенчались успехом – слишком могущественны были противостоявшие народам

этих стран силы коррупции. Примером такой попытки можно считать восстание

коммунерос в Испании в 1520-21 гг. Оно охватило значительную часть Испании, и в нем

участвовали самые разные слои населения – крестьянские и городские массы, дворяне и

даже представители крупной аристократии. Целью восстания было освобождение от

власти императора Карла V и поддерживавших его магнатов. Первоначально восстанию

сопутствовал успех – в руках восставших оказался целый ряд городов в центре Испании.

Но затем возникли разногласия между деревенской и городской беднотой, с одной

стороны, и дворянством, с другой, что раскололо восстание и резко ослабило его силу. В

итоге Карл V подтянул свои наемные войска из Австрии и без труда разгромил

восставших, а затем казнил наиболее активных его участников ([19] 10, с.237-241).

Интересно, что английские историки ставят в один ряд события «войны Роз» и

последовавшей «революции Тюдоров», с одной стороны, и восстание испанских

коммунерос, с другой, полагая, что они имели одну и ту же природу. Как указывает

К.Хилл, в Испании, в отличие от Англии, в ходе этих событий победил не народ и средние

классы, а крупные землевладельцы, которые, подобно английским баронам, захватили

значительную часть земель и монополизировали производство и экспорт шерсти и другие

сферы экономической деятельности. В итоге, пишет историк, у испанского среднего

класса не осталось никакого будущего, и вместо того чтобы развивать деятельность на

пользу своей стране, они сделались конкистадорами и грабителями Нового Света,

завоевав и покорив всю Латинскую Америку ([212] p.72). А в самой Испании тем

временем кризис все более углублялся, промышленность разрушалась, сельское хозяйство

приходило в упадок, население сокращалось и огромные территории превращались в

пустыню. И некогда самая могущественная европейская держава превращалась в

отсталую «периферию», в захолустье Европы. Как указывает И.Валлерстайн, к концу

XVII в. Испания упала так низко в глазах остального мира, что Франция, Австрия, Англия

и Нидерланды на международных конференциях обсуждали план раздела Испанской

империи между собой ([310] p.188).

Можно сказать, что испанцам, в отличие от англичан, очень сильно не повезло. Им

противостоял не слабый король Генрих VI Ланкастер (1422-1461 гг.), периодически

впадавший в безумие, а император Карл V со всей мощью и силой своей огромной

империи, опиравшейся на богатства, стекавшиеся со всего света. Поэтому восстание

коммунерос, в отличие от восстания Йорков, было с самого начала фактически обречено

на неудачу. Повезло англичанам и в другом. Островное положение Англии всегда

обеспечивало ей прекрасную защиту от внешних интервенций. В любой другой стране

Европы 35 лет почти непрерывных гражданских войн и междоусобиц («война Алой и

Белой Розы» 1450-1485 гг.) обязательно соблазнили бы кого-то из соседей на военную

интервенцию, на желание воспользоваться ослаблением страны в своих интересах. Но

решиться на морскую экспедицию, рискуя потерять флот, а вместе с ним и возможность

вернуться назад, было намного сложнее, чем на простой переход сухопутной границы.

Поэтому Англия имела возможность, в отличие от других стран, спокойно решать свои

внутренние проблемы, и поэтому она их решила раньше, чем любая другая страна в

Европе.

Справедливое правление Тюдоров не избавило Англию от второго цикла

коррупции, начавшегося в первой половине XVI в. одновременно с резким ростом

европейской торговли. Объемы перевозок грузов голландскими судами, которые на этом

этапе выполняли роль основных посредников в международной торговле, с 1500 г. по

1700 г. увеличились в 10 раз ([310] p.46) - из чего следует, что интенсивность внешней

торговли за это время выросла на порядок. Как и во все другие эпохи, глобализация

привела к появлению большого числа купцов и грабителей, а также купцов-грабителей,

совмещавших эти два вида деятельности. Именно об этом явлении писал в 1524 г.

350

главный идеолог Реформации Мартин Лютер: «Теперь купцы очень жалуются на дворян

или на разбойников, на то, что им приходится торговать с большой опасностью… Но так

как сами купцы творят столь великое беззаконие и противохристианское воровство и

разбой по всему миру и даже по отношению друг к другу, то нет ничего удивительного в

том, что бог делает так, что столь большое имущество, несправедливо приобретенное,

снова утрачивается или подвергается разграблению, а их самих вдобавок еще избивают

или захватывают в плен… Купцы – не меньшие разбойники, чем рыцари, ибо купцы

ежедневно грабят мир, тогда как рыцарь в течение года ограбит раз или два, одного или

двух» ([70] 25/1, с.364).

Разумеется, английские купцы ничем не отличались от своих немецких или

голландских коллег. Именно об английских купцах писал русский царь Иван Грозный

королеве Елизавете во второй половине XVI в. – о купцах, которые игнорируют интересы

своего государства и думают лишь о личном обогащении. А современные английские

историки пишут о том, что внешняя торговля Англии, начиная с эпохи Елизаветы I (1558-

1603 гг.), приобрела «хищническую форму» ([212] p.56).

Елизавета I (1558-1603 гг.) – последняя представительница династии Тюдоров. Картина

М.Гирертса-младшего

Именно в таких условиях в Англии начала формироваться новая олигархия. Как

указывает К.Хилл, уже в 1530 г. был введен закон, по которому любой человек даже

среднего достатка

1

мог беспрепятственно купить дворянский титул и герб ([212] p.36).

Поэтому все купцы и нувориши немедленно начали этим пользоваться для того, чтобы

стать дворянами, а некоторые особенно богатые приобретали титул лорда. Так, графы

Мидлсекс и Уорвик, жившие в начале XVII в., не были дворянского происхождения, а

являлись всего лишь обычными купцами, купившими себе баронский титул ([212] p.56).

Особенно активная распродажа аристократических титулов началась при Стюартах,

правивших в Англии, начиная с 1603 года. По данным К.Хилла, только с 1615 по 1628 гг.

было продано столько титулов лордов, что число последних за эти 13 лет увеличилось на

56% ([212] p.84).

Учитывая вышеизложенное, самой большой иллюзией было бы думать, что в ходе

последующих событий 1641-1688 гг., называемых Английской революцией, народ

1

Имевший движимое имущество стоимостью 300 фунтов или недвижимость, приносящую ежегодный доход

в 10 фунтов.