Кузовков Ю.В. Мировая история коррупции

Подождите немного. Документ загружается.

361

Зверства кавалеров. Гравюра из памфлета 1644 г.

Кавалерами во время Гражданской войны 1640-х гг. называли представителей «партии Двора»

(сторонников короля Карла I)

И тогда, пишет английский историк Д.Андердаун, было решено набрать новую

добровольческую армию – из «благочестивых» людей, которые «вели честную жизнь и не

врали» ([280] p.190). Все эти люди при их приеме в армию произносили присягу в

честности, верности парламенту и готовности к бескомпромиссной борьбе с

«поджигателями, злоумышленниками и пособниками сил зла». В дальнейшем (по крайней

мере, в 1643-1649 гг.) эта партия так и называлась - честная (honest party), историк

приводит этому целый ряд свидетельств ([280] pp.190, 188).

Разумеется, далеко не вся армия, воевавшая за парламент, состояла из членов

«честной партии», немало было и просто сочувствовавших или нейтральных. Но их

лояльность вызывала подозрения, они нередко перебегали на сторону врагов – поэтому

особенно не доверяли командирам, не принадлежавшим к «честной партии». Основу этой

партии, указывает Д.Андердаун, составляли средний и низший слой помещиков

(джентри), торговцы, ремесленники и другие представители среднего класса ([280] pp.191-

192). Из средних и даже низших слоев общества вышли и многие офицеры,

принадлежавшие этой партии. Например, полковник Прайд ранее был извозчиком,

полковник Хьюсон – сапожником, полковник Фокс - мастером-котельщиком ([19] 13,

с.80). В период Гражданской войны «честная партия» пользовалась огромной поддержкой

населения – так, большинство членов парламента, избранных в ходе всеобщих выборов в

графствах и округах в 1645-1646 гг., принадлежало к этой партии. Эта же партия

выступала за организацию суда над Карлом I и активно боролась с попытками

контрреволюции со стороны роялистов ([280] pp.193-194, 202). Таким образом, мы видим,

что сторонники пуританской идеологии, идеологии честности и очищения общества от

коррупции, сыграли ключевую роль как в инициировании революции 1641 г., так и в

доведении ее до логического конца, включая вооруженную борьбу против роялистов,

свержение и казнь Карла I.

362

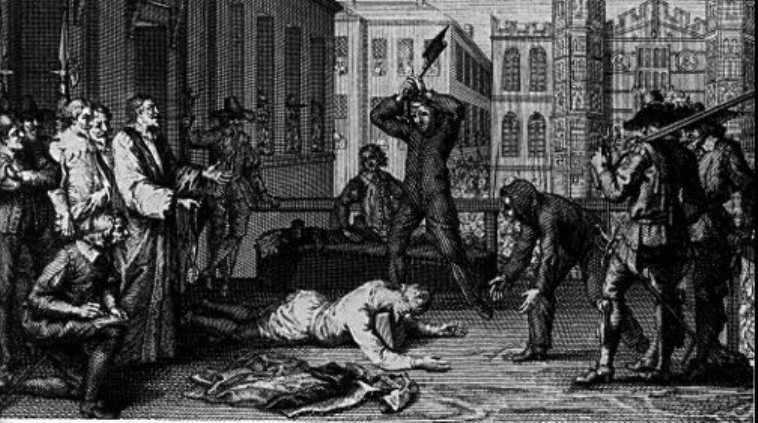

Казнь Карла I. Гравюра XVII в.

Возникает вопрос – пожалуй, один из самых интересных в английской истории –

почему эта «честная партия», партия пуритан, пользовавшаяся такой поддержкой

населения и свергнувшая режим Стюартов, не смогла удержать власть в своих руках и

осуществить те прогрессивные преобразования, которых, очевидно, ожидали от них

простые англичане, отдававшие свои обручальные кольца на нужды парламента в 1642 г.?

Так, например, английский историк Л.Стоун, анализируя результаты первого этапа

Английской революции (1641-1660 гг.), приходит к выводу, что они были в целом

негативными, что в течение этого периода не было осуществлено почти никаких

позитивных экономических или социальных реформ, а к его концу республиканское

правительство полностью обанкротилось и дискредитировало себя, что сделало

реставрацию Стюартов неизбежной ([303] pp.60, 46, 53).

Есть несколько причин, объясняющих провал первого этапа революции, и на все из

них в разное время указывали историки. В качестве одной из главных следует отметить

отсутствие у пуританской партии сколько-либо четкой и продуманной программы

реформ, особенно в экономической области и в области борьбы с коррупцией. Впрочем,

отсутствием цельной программы грешили почти все революционеры – и до, и после

Английской революции. Как говорил Ленин во время событий Русской революции 1917 г.,

главное ввязаться в драку, а там видно будет. По мнению Д.Тревельяна, у Кромвеля и его

соратников вообще не было никакой программы, кроме Библии – единственного, чем они

пытались руководствоваться. «Основной движущей силой всей революции», пишет

историк, был «бедняк, ищущий спасения со слезами на глазах, не имеющий никакого

“путеводителя”, кроме Библии в руках» ([111] с.254). Конечно, наивно было полагать, что

достаточно выделить группу «честных людей» (среди которых уже с самого начала могло

затесаться немало нечестных), дать им в руки власть и Библию – и свершится чудо, мир

преобразится.

Отсутствие четкой программы реформ хорошо видно по принятым законам,

которые поражают своей бессистемностью. С одной стороны, были отдельные

прогрессивные законы в области прав личности – например, отмена пыток в

судопроизводстве. С другой стороны, в 1650 г. был принят беспрецедентно суровый,

драконовский закон об исправлении нравов, по которому ряд не очень серьезных

правонарушений, таких как инцест, прелюбодеяние, а также повторное уличение в

содержании борделя карались смертной казнью (!), а проституция и мелкие нарушения

нравов карались тюрьмой, клеймением и наказанием плетьми ([280] pp.257-258, 277).

Такая же бессистемность была в политической области. С одной стороны, монархия была

363

упразднена, и все полагали, включая Кромвеля, что теперь парламент будет принимать

законы и управлять страной. С другой стороны, Кромвель (почему-то) считал, что

парламент должен обязательно утвердить указы, принятые им самим, а когда парламент

отказался это сделать, то это стало одной из причин его разгона Кромвелем ([29] 2, с.189-

190).

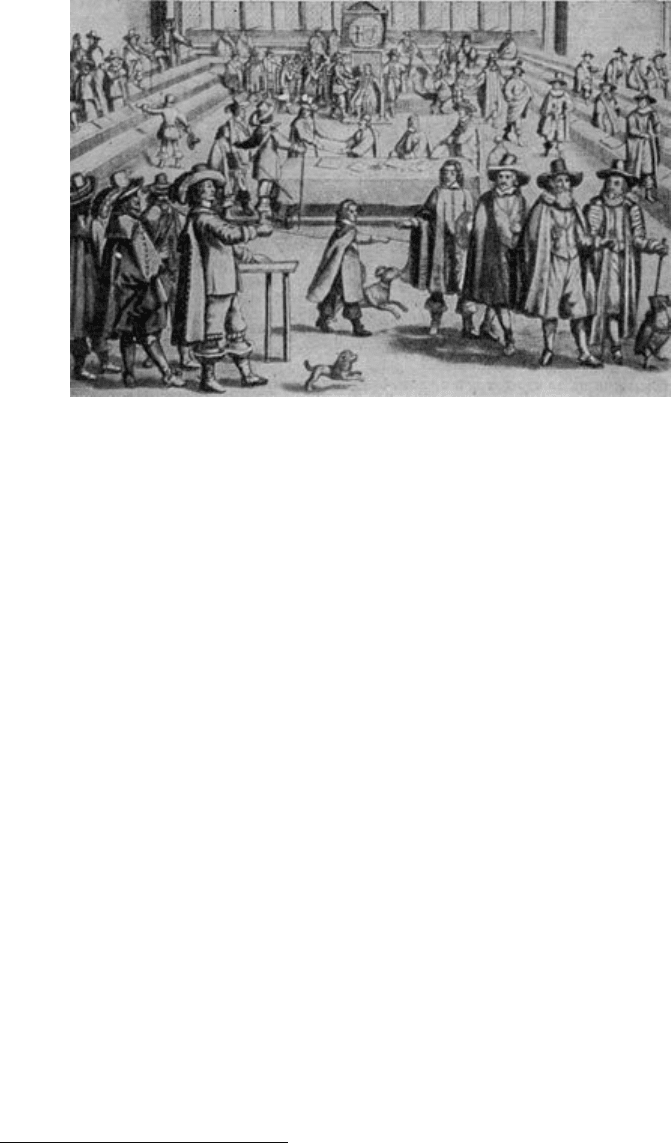

Кромвель разгоняет Долгий парламент 20 апреля 1653 г. Гравюра XVII в.

В экономической области единственным по-настоящему прогрессивным законом

(по общему мнению историков и экономистов) был Навигационный акт 1651 г. Но он

касался лишь одной отрасли экономики – морского транспорта, в других отраслях не было

почти никаких реформ. В итоге, пишет Л.Стоун, «первая Революция не сделала почти

ничего положительного для поощрения предпринимательства и почти ничего для

стимулирования более капиталистического и рыночно ориентированного подхода в

сельском хозяйстве, промышленности и торговле» ([303] p.46).

Второй причиной поражения революции стал раскол в рядах победившей партии.

Кромвель и «честная партия», как уже было сказано, в основном выражали интересы

среднего класса. Но в Гражданской войне 1642-1646 гг. активное участие приняли и

«низы», также выдвигавшие свои требования, которые носили более радикальный

характер. Как указывает К.Хилл, в 1645 г. повсеместно на юге и западе Англии началось

массовое восстание беднейших слоев населения и против короля, и против парламента; и

многие опасались, что они организуют третью партию, помимо двух существующих. Он

даже сравнивает ситуацию в Англии 1645-1649 гг. с Россией накануне октября 1917 года

([213] pp.20, 51). Действительно, она в какой-то мере напоминает то безвластие, которое

сложилось в тот момент в России, когда все политические силы: и «верхи», и средние

классы, и «низы», - по очереди пытались захватить власть и встать у руля управления

страной. Эта борьба за власть в Англии привела к так называемой Второй гражданской

войне (1647-1649), которая шла уже не только между «Двором» и «Нацией», но также

между умеренными революционерами, интересы которых представлял Кромвель и

парламентское большинство, и радикальными революционерами, на сторону которых

перешла часть армии

1

.

1

В трактовке марксистских историков Кромвель представлял интересы «буржуазии», которая боролась

одновременно и против «феодалов», и против «пролетариата». Но как было показано выше, так называемые

«феодалы», поддерживавшие короля, в действительности были крупными торговыми и финансовыми

капиталистами (олигархами), купившими себе титулы лордов и большие земельные угодья. А среди

соратников Кромвеля было немало выходцев из «пролетариата», такие как полковники Прайд, Хьюсон и

Фокс. Поэтому такая трактовка неверна – она просто не соответствует фактам.

364

Кромвель в сражении при Данбаре в 1650 г. Картина А.Гоу

Л.Стоун считает, что Оливер Кромвель и его ближайшие соратники испугалась

размаха революции и радикальных требований, усиливавшихся со стороны «низов», и

предпочли в такой ситуации вообще бездействовать, не проводить никаких реформ ([303]

pp.56-61). При этом инициативы проведения реформ, шедшие снизу, они подавляли. Так

произошло, например, с инициативой армии и партии левеллеров, выдвинувших свою

программу реформ в 1647 г., которая была сознательно подавлена Кромвелем и его

соратниками ([213] pp.54-55).

Конечно, среди левых были ультрарадикальные течения анархистского и лево-

коммунистического толка. Так, некоторые агитаторы утверждали, что никакие законы

больше не действуют, а действует только закон силы и власть анархии; другие предлагали

отнять все имущество у богатых и поделить его между бедными. Вместе с тем, наиболее

активное левое течение, пользовавшееся наибольшей поддержкой народа – так

называемые левеллеры или конституционные левеллеры - вовсе не были

ультрарадикальными элементами, а, наоборот, стремились к наиболее последовательной и

полной демократии в социальной сфере и в экономике. Они призывали к ликвидации

Палаты лордов и монархии, введению всеобщего избирательного права, устранению

монополий, несправедливых ограничений для мелкого предпринимательства и коренного

изменения системы налогообложения: вместо более высоких налогов для бедных они

предлагали ввести, наоборот, более высокие налоги для богатых ([280] pp.151-152; [213]

pp.98-99; [19] 13, с.107). Многие идеи левеллеров были в последующем осуществлены, но

уже на последней стадии Английской революции. А в период республики они были

отвергнуты Кромвелем и его сторонниками, что, по-видимому, способствовало утрате к

ним доверия со стороны населения в 1650-е годы и поражению революции в 1660 году.

Следует также иметь в виду, что 1640-е годы были самыми тяжелыми для народа,

на что указывает К.Хилл ([213] p.87). Обнищание населения и голодоморы в этот период

достигли максимума. Это вовсе не удивительно – революции всегда происходили в

периоды обострения кризиса коррупции, и то, что пик кризиса в этот раз опять совпал с

революцией – совершенно естественно. В этих условиях удовлетворение некоторых

требований бедных, в том числе раздел между ними части королевских земель и земель,

конфискованных у лордов, могло бы помочь ослаблению экономического и социального

кризиса. Однако Кромвель и его соратники оказались очень принципиальными

сторонниками принципа неприкосновенности частной собственности, когда речь шла о

бедных, но не слишком принципиальными, когда шла речь о них самих.

365

Оливер Кромвель (миниатюра С.Купера). Справа: Томас Ферфакс

Дело в том, что коррупция проникла и в ряды победившей «честной партии» - и

это можно считать еще одной причиной поражения революции. Так, многих членов

«революционного парламента» представители армии обвиняли в казнокрадстве. Да и сам

Кромвель их неоднократно обвинял в присвоении имущества, в использовании власти в

своих личных интересах, а также в нежелании работать на благо общества, вместо того

чтобы плести интриги или заниматься накоплением имущества. Как пишет Д.Грин, один

из лидеров «революционного парламента» Гэселриг «действительно пользовался властью

в своих интересах» ([29] 2, с.177-178). Вместе с тем, как указывают российские историки,

сам Кромвель и его ближайший соратник Ферфакс также подавали в этом дурной пример

– в ходе революции они заполучили в собственность имения, приносившие

соответственно 7000 и 5000 фунтов годового дохода ([19] 13, с.145).

Кроме того, весь процесс конфискации и последующей продажи земель лордов и

других роялистов сопровождался невиданной спекуляцией. Так, было доказано

историками, что основную часть конфискованных земель выкупили по дешевке их

прежние владельцы через подставных лиц ([303] pp.55-56) – надо полагать, за взятки. А

другую часть скупали по дешевке лидеры и офицеры победившей «честной партии». Так,

майор Уайлдман за несколько лет скупил 50 владений, расположенных в 20 графствах

Англии ([19] 13, с.145). Таким образом, конфискация земельной собственности у

олигархии не только не способствовала преодолению кризиса коррупции (так как

основная ее часть осталась в прежних руках), но и вела к усилению спекуляции и

коррупции, связанной с процессом перераспределения земли.

В целом можно сделать вывод, что неудача первого этапа Английской революции

явилась следствием, во-первых, отсутствия четкой программы и концепции реформ, во-

вторых, раскола победившей партии и нежеланием ее лидеров учитывать интересы

беднейших слоев населения, и в-третьих, коррупции в рядах победившей партии.

Установление власти парламента выявило и еще одну проблему – выяснилось, что

осуществить какие-либо серьезные реформы в условиях ведущей роли парламента было

невозможно. Парламент раскололся на разные фракции, которые придерживались по

многим вопросам противоположных взглядов, часть его членов занималась в основном

деятельностью в своих личных интересах, а не в интересах общества. Поэтому

осуществить программу реформ по выходу из кризиса коррупции (даже если бы такая

четкая программа была в наличии) парламент все равно бы не смог – не случайно

Кромвель несколько раз разгонял парламент и по существу правил бóльшую часть

времени единолично. С учетом вышеизложенного, совсем не удивительно, что в 1660 г.

английский народ чуть ли не с ликованием приветствовал короля Карла II – власть

366

парламента ему не дала практически ничего или дала слишком мало по сравнению с его

ожиданиями.

Джон Мильтон. Иллюстрация У.Блэйка к поэме Мильтона «Потерянный рай».

Будучи одним из духовных лидеров революции и пуританского движения, Мильтон глубоко

переживал неудачу первого этапа Английской революции.

12.5. Реставрация Стюартов (1660-1688 гг.) и «революция вигов»

С возвращением Стюартов в Англию опять вернулись коррупция и распутство

королевского двора и антинациональная политика короля. Как пишет К.Хилл, реставрация

Стюартов носила явно выраженный антидемократический характер ([212] p.110). Была

восстановлена Палата лордов и все привилегии лордов, о которых уже успели забыть.

Опять начались преследования за религиозные взгляды и политическое инакомыслие.

Если в период 1650-1660 гг. за нарушение супружеской верности могли казнить (и такие

случаи были), то в эпоху Реставрации, как пишет Д.Грин, «жизнь светских людей

проходила между легкомыслием и распутством… Лорд Рочестер был модным поэтом, но

заглавия некоторых его произведений таковы, что теперь ни одно перо не может их

повторить… Лучшим типом эпохи явился герцог Бекингем, а самым характерным

событием в жизни герцога была дуэль, на которой он увенчал обольщение леди Шрусбери

умерщвлением ее мужа, в то время как графиня в костюме пажа держала перед ним его

лошадь и лицезрела убийство» ([29] 2, с.219). Сам Карл II в распутстве не уступал никому

из своих подданных. По словам историка, чувственным удовольствиям «он предавался с

таким циничным бесстыдством, которое вызывало отвращение даже у его бесстыжих

придворных. Одна любовница следовала за другой, а раздача титулов и имений

познакомила мир с позором ряда порочных женщин. Побочные дети короля были введены

в ряды английской знати» ([29] 2, с. 255).

367

Король Карл II (1649-1685 гг.), портрет Лили.

Распутство и разврат в Англии в ту эпоху уже не ограничивались правящей

верхушкой, а начали широко распространяться среди населения. Театры превратились в

места сбора проституток, где они открыто предлагали свои услуги, да и многие актрисы

подрабатывали тем же самым. В тюрьмах не только разрешалось пользоваться услугами

проституток, но и за определенную плату тюремщики разрешали заключенным-мужчинам

перебираться на ночь в женскую камеру ([112] с.344, 356-357).

Как отмечает английский историк М.Уоллер, чрезвычайно распространились в ту

эпоху грабеж и насилие, разбойники и пираты стали главными героями простых англичан.

Известно, что целые толпы англичан, отправившихся за легкими деньгами, составляли в

ту эпоху основное население «пиратских республик» Ямайки и других островов

Карибского моря. Именно падение нравов среди населения, указывает историк, вызвало

появление после Славной революции 1688 г. Общества исправления нравов, решительно

взявшегося за перевоспитание английского общества ([112] с.365-367, 336-338).

С таким же цинизмом, с которым Карл II предавался чувственным удовольствиям,

он осуществлял и свою внешнюю политику. Поскольку любая крупная растрата денег из

казны могла вызвать скандал в парламенте и атаку со стороны оппозиции, то он нашел

другой источник финансирования своих потребностей – французского короля Людовика

XIV. Разумеется, последний финансировал Карла II не задаром, а в обмен на соглашение,

по которому английский король должен был проводить политику, выгодную

французскому королю. По договору Англия фактически обязалась содействовать

захватническим планам Людовика XIV в Европе и отказаться от всякого протекционизма

в торговле с Францией ([19] 13, с.167). Здесь мы видим редкий пример того, как один

суверенный монарх находился на содержании у другого суверенного монарха и

фактически плясал под его дудку в ущерб интересам своей страны. Хотя Карл II скрывал

от парламента свой договор с Людовиком XIV и получаемое от него финансирование, но

слухи об этом распространялись, и англичане все больше начинали подозревать своего

короля в предательстве их национальных интересов. Наконец, в 1678 г. в распоряжении

парламента оказались документы, подтверждающие факт продажности Карла II или, как

пишет Д.Грин, «факт зависимости Англии от чужеземной державы» ([29] 2, с.279-285).

Разразился скандал, закончившийся очередным роспуском парламента королем.

На этом фоне произошла новая консолидация прогрессивных сил, обеспокоенных

ростом коррупции в обществе и предательством короля. Лидером этого объединения уже

не были пуритане. После фиаско, которое они потерпели на первом этапе революции

(1641-1660 гг.), и после гонений и казней их лидеров в эпоху реставрации Стюартов они

перестали заниматься большой политикой и, как пишет К.Хилл, превратились в группу

368

провинциальных пацифистских сект ([212] p.110). Но пуританство как идея не умерло, эта

идея была подхвачена вигами, которых, как уже говорилось, историки считают

союзниками и «сыновьями» пуритан ([111] с.276-277). Политическое рождение партии

вигов произошло во время выборов в парламент 1679 г., которые, как пишет Д.Грин,

«проходили при сильном национальном оживлении» ([29] 2, с.286), и которые принесли

партии вигов абсолютное большинство в парламенте, несмотря на то, что часть населения

была лишена избирательного права. Здесь мы видим опять пример, как осознание

населением опасности, связанной с коррупцией и предательством в высшем эшелоне

власти, подобно тому, что было в 1641-1643 гг., способствовало консолидации общества.

Осознание опасности и появление врага, пусть даже в лице собственного короля,

подкупленного иностранными государствами, лучше всего отвечает этой задаче.

Собственно говоря, именно с этого момента и начались основные реформы в

социальной и экономической сфере, которые принято называть «революцией вигов». Уже

в 1679 г., когда виги получили контроль над парламентом, они провели два

революционных закона в области демократии и свободы личности. Это, во-первых,

введение всеобщего избирательного права, которого ранее были лишены малоимущие

граждане, и, во-вторых, введение Habeas Corpus Act – закона, по которому любого

человека могли арестовать лишь по решению суда и который, конечно, мог резко

сократить полицейский произвол в Англии ([212] pp.112, 114). Тогда же в Англии были

начаты меры по введению протекционизма – как указывает Ч.Уилсон, в 1670-е годы

Англия впервые ввела высокие импортные пошлины на зерно и экспортные премии,

стимулировавшие собственное производство и экспорт зерна ([314] pp.147-148).

Конечно, в последующем реформы сильно осложнялись политикой Карла II и

Якова II, которые начали все чаще прибегать к роспуску парламента, иногда уже через

месяц после его созыва. Но после Славной революции и начала правления Вильгельма III

(1689-1702 гг.), когда виги опять получили большинство в парламенте, реформы были

продолжены. Главной областью этих реформ стала экономическая область, а главным их

направлением – борьба с коррупцией и с факторами, вызывающими кризисы коррупции.

12.6. Экономическая концепция победившей революции

Одним из основных требований, выдвигавшихся левеллерами и другими

революционными партиями в ходе первого этапа революции (1641-1660 гг.) было

устранение монополий и обеспечение свободы предпринимательства. И это было одной из

первых мер, осуществленных вигами после Славной революции 1688 г. Были уничтожены

не только монопольные права отдельных частных компаний, но и крупные

государственные монополии, причем некоторые из них (в горнодобывающей

промышленности) возникли еще при Тюдорах в XVI в. ([212] p.139). Осуществление этих

мер вызвало появление в последующие годы тысяч новых независимых предприятий

([212] p.179) – то есть привело к экономической демократии, расцвету малого и среднего

бизнеса.

Разумеется, успех не мог сопутствовать всем предприятиям, не обошлось и без

финансовых махинаций со стороны нечистоплотных бизнесменов. Как указывает

Ч.Уилсон, из 93 акционерных компаний, возникших в 1690-1695 гг. (которые привлекали

капитал у широкой публики), 2/3 к 1698 г. перестали существовать; зато оставшиеся

компании за 10 лет удвоили свой капитал ([314] p.183).

Но такая свобода предпринимательства внутри страны были дополнены не менее

решительной политикой по ограничению либерализма во внешней торговле. И эта

политика проводилась вполне сознательно – она сложилась под влиянием работ целого

ряда английских писателей-экономистов (позднее названных меркантилистами): Томаса

Мана, Фрэнсиса Брюстера, Джошуа Чайлда, Самуэля Хартлиба, Райса Буша, Питера

Чамберлена, Уильяма Гоффе и других ([314] p.232; [150] p.515). Они, в частности, писали,

369

что следствием свободы торговли является деградация страны и ее населения, и

настойчиво призывали к введению системы высоких таможенных тарифов или прямых

запретов на импорт промышленных изделий и экспорт некоторых видов сырья ([310]

p.76). Некоторые из них приняли непосредственное участие в выработке новой

протекционистской (так называемой меркантилистской) политики, начавшейся после 1688

г.

Особенностью этой политики, пишет Ч.Уилсон, было то, что в ее разработке

участвовали не отдельные купцы или промышленники, как об этом потом писал Адам

Смит, критиковавший протекционизм, а широкий круг людей. И сама эта политика,

отмечает историк, состояла не столько в удовлетворении пожеланий купцов и

промышленников, сколько в желании решить общие проблемы страны: повысить

занятость населения, устранить дефициты продовольствия и т.д. Без протекционизма,

пишет Ч.Уилсон, английская промышленность просто не смогла бы развиваться,

поскольку в тот момент Голландия располагала лучшими технологиями и более

квалифицированными кадрами по сравнению с Англией и могла легко задавить

английскую промышленность. Без протекционизма, указывает историк, был бы

невозможен и произошедший в дальнейшем подъем английского сельского хозяйства

([314] pp.165-166, 184).

Король Вильгельм III Оранский (1689-1702 гг.). Источник: [17]

Нет никаких сомнений в том, что целенаправленная протекционистская политика

началась именно в 1689 г., после прихода к власти Вильгельма III и партии вигов. До

этого были отдельные разрозненные действия: введение Навигационного акта 1651 г.,

означавшего начало протекционизма в области морского транспорта (преимущество

национальных судов по сравнению с иностранными), и введение повышенных импортных

пошлин и экспортных премий на зерно в 1670-е годы. Но в целом, пишет английский

историк Р.Дэвис, в конце реставрации Стюартов протекционизм как политика в Англии в

принципе отсутствовал. Почти весь импорт и экспорт облагался всего лишь 5%-й

пошлиной, за исключением отдельных товаров. Однако цель этого обложения высокими

пошлинами импорта отдельных товаров состояла, как правило, не в защите

промышленности и сельского хозяйства, а в увеличении доходов казны. В частности,

огромные пошлины, составлявшие более 50% от внутренней розничной цены, взимались

при импорте вина и бренди, которые совсем не производились в самой Англии ([171]

p.308). Таким образом, это были в чистом виде налоги на потребителей, не дававшие

ничего производителям.

Все это резко изменилось, начиная уже с 1690 г., когда были введены специальные

импортные пошлины в размере 20% на длинный список товаров, охватывавший примерно

2/3 всего английского импорта. В дальнейшем уровень пошлин постепенно повышался, и

370

в середине XVIII в. составлял по разным видам импорта от 20-25% до 40-50%. Кроме

этого, был введен запрет на импорт некоторых изделий, конкурировавших с

развивавшейся английской промышленностью. Была также введена система экспортных

премий, выплачивавшихся правительством в зависимости от цен, сложившихся на

внутреннем и внешнем рынках, при экспорте зерна и некоторых промышленных товаров

([171] pp.309-314). То есть впервые была разработана и применена система

государственной поддержки не только производства, но и экспорта. Причем, основной

принцип этой системы протекционизма заключался в том, что стимулировалось

производство и экспорт готовых промышленных изделий и продовольствия, а экспорт

сырья и полуфабрикатов, наоборот, облагался пошлинами или запрещался, чтобы

стимулировать их собственную переработку внутри страны. Все это, разумеется,

способствовало как росту английской промышленности и сельского хозяйства, так и росту

занятости, и решению тех социальных проблем (бедность, безработица), которые привели

к гражданской войне и революции в период 1641-1688 гг.

Иногда полагают, что аналогичные системы протекционизма были введены в то

время в большинстве стран Западной Европы. На самом деле это не так. По мнению

авторитетных экономических историков, лишь несколько европейских государств в

указанный период проводили всеобъемлющую протекционистскую политику, то есть

политику, полностью защищающую внутренний рынок от внешней конкуренции, и к этим

странам относились Англия и большинство государств Германии и Скандинавии. В

частности, в германских государствах после окончания Тридцатилетней войны в 1648 г.

были установлены такие высокие ввозные и вывозные пошлины, что, как пишет

Ч.Уилсон, цена на зерно и вино при их перевозке из Маннхайма до границы с Голландией

утраивалась – таким образом, пошлины в сумме достигали 200% от первоначальной цены

товара. Такая таможенная система в германских государствах сохранялась вплоть до

начала или середины XIX в. ([150] p.554)

Как видим, ситуация в Англии и Германии в целом была схожей – в том плане, что

внутренний рынок был защищен от внешнего полностью, а не выборочно по отдельным

товарам, как, например, во Франции. Это также является общепризнанным фактом. Как

отмечает И.Валлерстайн, отличие английского протекционизма от французского состояло

в том, что система таможенного регулирования в Англии защищала импортными

пошлинами не только производства, уже работавшие на экспорт, но и любые

импортозамещающие производства, а также сельское хозяйство ([310] pp.264, 267).

Последнее также очень важно, поскольку в сельском хозяйстве в то время было занято до

80-90% всего населения, и следовательно, эта политика задевала интересы не узкого слоя

рабочих экспортных или наиболее передовых производств, как это было во Франции, а

интересы подавляющего большинства населения. Кроме того, в промышленности она

была ориентирована на создание новых производств и рабочих мест, а не только на

защиту уже существующих, как во Франции. Такая целостная протекционистская система

существовала в Великобритании с конца XVII в. вплоть до начала или середины XIX в.

Что касается других стран (Италия, Испания), то они в рассматриваемую эпоху

вообще не прибегали к протекционистским мерам или прибегали эпизодически и на

короткий период. Как отмечает Ч.Уилсон, Италия и Испания в какой-то момент пытались

копировать французскую модель, которая сама страдала ограниченностью. Но даже по

сравнению с французской моделью, пишет историк, политика этих стран не отличалась

никакой последовательностью или цельностью ([150] pp.548-551).

Все это, по-видимому, не является случайным. Страны, которые смогли

противостоять силам внутренней и международной коррупции (Англия, Германия,

Скандинавия), смогли выработать и экономическую концепцию, препятствующую

развитию коррупции, которая как было показано выше, включает два основных элемента