Кузовков Ю.В. Мировая история коррупции

Подождите немного. Документ загружается.

371

– экономическую демократию (господство малого и среднего бизнеса) и протекционизм

1

.

Страны, которые не справились с силами коррупции (Испания, Италия), не смогли и даже

не пытались применить у себя эту концепцию. В свою очередь, как пишет И.Валлерстайн,

именно отсутствие протекционизма обусловило упадок промышленности Испании, и

именно наличие протекционизма обеспечило резкий рост промышленности Англии и

Германии ([310] pp.233-234). Таким образом, можно считать, что промышленные

революции, осуществленные Севером Европы в течение XVIII-XIX вв., стали результатом

произошедших в этих странах социальных революций.

Что касается первой из этих экономических революций – английской

Промышленной революции XVIII века – то несомненна ее огромная роль в том рывке,

который осуществила в развитии своей цивилизации сначала Англия, затем Западная

Европа и США, а потом и другие страны. В последующем будут и другие экономические

революции – немецкое, американское, советское «экономическое чудо» и т.д. Но та, что

произошла в Англии в XVIII веке, была первой в этом ряду, и потому особенной. Как

написал известный экономический историк К.Сиполла, после того как в Англии

произошла Промышленная революция, «мир перестал быть таким, каким он был до того»

([191] p.7).

Глава XIII. Коррупция во Франции при «старом режиме» и в эпоху

Французской революции (XVII–XVIII вв.)

13.1. Была ли Французская революция «буржуазной революцией»?

С легкой руки К.Маркса Французскую революцию 1789 г. стали называть

«буржуазной», то есть направленной на устранение феодализма и утверждение

капитализма. Но была ли она действительно таковой? Большинство современных

французских и других западных историков утверждают – нет, напротив, она была

антикапиталистической, поскольку основной взрыв народного протеста и негодования,

произошедший в конце XVIII в., был направлен против капиталистов и

капиталистических методов хозяйствования. К такому выводу пришли, например,

П.Губер, А.Коббо, Д.Герэн, Э.Леруа Ладури, Б.Мур, Хунеке, а также И.Валлерстайн,

который собрал и проанализировал в своей работе мнения этих историков по данному

вопросу ([311] pp.40-49). Многие из них поэтому сравнивают Французскую революцию

1789 г. с Русской революцией 1917 г., которая также носила антикапиталистический

характер.

Хорошо, может быть Французская революция была антикапиталистической по

своему характеру, но ее плодами воспользовалась буржуазия, как об этом пишут

некоторые марксистские историки – и именно поэтому ее можно считать «буржуазной»?

Однако такая трактовка тоже ничего общего не имеет с реальностью. Как, например, в

таком случае следует понимать события октября 1795 г.? Речь идет о массовом восстании

французской буржуазии в Париже, расстрелянном из пушек Наполеоном (после чего

последний и приобрел широкую известность во Франции). Напомню, что фактическим

главой правительства в то время был Баррас, который был одновременно и «крупным

капиталистом», и «крупным аристократом», а по сути – коррумпированным и

беспринципным дельцом и спекулянтом. Именно он привлек Наполеона, который был

отстранен от дел и жил в нищете, и поручил ему расправиться с восстанием в буржуазных

слоях Парижа – то есть с богатой публикой, проживавшей в центре города. Напомню

1

В частности, в Германии, как и в Англии, в разработке протекционистской концепции в XVII-XVIII вв.

участвовал целый ряд немецких экономистов. В их числе: Вайт фон Зехендорфс, Вильгельм Шредерс,

Иоганн Бехерс, Вильгельм фон Хорникс и другие. См.: [217] s.13

372

также, что Баррасу и Наполеону противостояли 24 тысячи вооруженных буржуа (!), а у

них самих было лишь 6 тысяч солдат, и только военный гений Наполеона спас Барраса и

его соратников от расправы со стороны парижской буржуазии ([19] 16, с.90). Самое

удивительное в этом – это то, что все эти массы буржуа выступали против навязываемого

им капитализма, за восстановление монархии и старых добрых «феодальных» порядков!

Получается совсем забавная картина. Оказывается, основные массы буржуазии

вовсе не хотели «пользоваться плодами буржуазной революции», как это утверждают

марксистские историки, оказывается, они (вот недотепы – не читали Маркса!) боролись с

оружием в руках за восстановление старых «феодальных» порядков. Но какой смысл

тогда имеют все утверждения марксистов о «буржуазном характере» Французской

революции, если не только простой народ, но и основные массы самой буржуазии

выступали против новых капиталистических порядков и за возврат порядков

«феодальных»? Может быть, пора, наконец, покончить с тем, чтобы наклеивать

марксистские ярлыки - «буржуазный», «феодальный», «рабовладельческий» и т.д. - к

историческим событиям и явлениям, ввиду того, что эти ярлыки попросту не имеют

никакого смысла! Как пишет известный французский историк П.Губер, «нельзя больше

твердить о том, что Революция привела к победе неизвестно какой “капиталистической

буржуазии” над неизвестно какой “феодальной аристократией”, обреченной на смерть

процессом индустриализации. Реальность намного сложнее…». Понять причины и

содержание Французской революции, по мнению историка, можно не на основе каких-то

заранее заготовленных теорий, а лишь на основе глубокого, «мультидисциплинарного»

анализа ([207] 1, p.257).

Итак, давайте попробуем применить такой «мультидисциплинарный» анализ, о

котором пишет французский историк. Мы к нему уже прибегали в предыдущих разделах

книги, пытаясь объединить и согласовать между собой результаты исследований в

области демографической, экономической и социальной истории, и назвали его методом

исторического синтеза. Давайте теперь используем этот метод для того, чтобы

разобраться в тайнах «старого режима», существовавшего во Франции в XVII-XVIII вв., и

в тайнах Французской революции.

13.2. Как сложился «старый режим» во Франции

«Старым режимом» (ancien regime) французы называют тот режим, который

существовал во Франции до Французской революции 1789 г. Для того чтобы понять его

основные черты и причины, приведшие к революции, нам необходимо вернуться на

несколько столетий назад, в конец средневековья. Как было показано в главе X, Франция,

как и ее ближайшие соседи, уже в XIV веке столкнулась с первым кризисом коррупции.

Об этом свидетельствует обнищание народных масс, голодоморы и эпидемии, а также

первые крупные восстания во Франции, произошедшие именно в этом столетии. Мы

видим в XIV в. не только признаки кризиса коррупции, но и попытки французских

королей бороться с этим кризисом. К ним можно отнести, например, конфискацию

Филиппом IV Красивым (1285-1314 гг.) огромных богатств ордена тамплиеров. А сам

орден можно рассматривать как первую попытку формирования мировой олигархии,

которая стремилась стать сильнее и богаче королей, с тем чтобы подчинить их своей

власти. Благодаря Филиппу IV, которого, кстати говоря, сами французы называют не

Филиппом Красивым, а Филиппом Справедливым [315], эта попытка не удалась. Но сам

король, его трое сыновей, правившие после него, и даже его единственный внук один за

другим стали жертвами убийства или отравления, и с этим в 1328 г. пресеклась

королевская династия Капетов – династия «проклятых королей». Этот факт сам по себе

также можно считать одним из признаков кризиса коррупции и следствием падения

нравов в правящей верхушке Франции – точно так же в России во время кризиса

373

коррупции на рубеже XVI и XVII вв. были один за другим отравлены или убиты все

представители правящей царской династии Рюриков.

На смену Капетам пришла династия Валуа. Эпоха Валуа (1328-1589 гг.) была одной

из самых мрачных в истории Франции. К восстаниям, голодоморам и экономическому

кризису в XIV веке добавилась баронская анархия

1

и начавшаяся Столетняя война,

продлившаяся до середины XV века. А конец эпохи Валуа (XVI век) ознаменовался

массовой резней гугенотов, гражданскими войнами и новым всплеском баронской

анархии.

Выше уже говорилось о том, что французская знать, наряду с итальянскими

купцами, в XII-XIV вв. увлеклась идеей колонизации восточного Средиземноморья -

именно этот термин (колонизация) лучше всего подходит для данного явления. Сотни

тысяч французских рыцарей, их оруженосцев и простых французских крестьян и горожан

участвовали в крестовых походах и в создании западноевропейских колониальных

государств в Сирии-Палестине, на Балканском полуострове, в Малой Азии, на Кипре,

Родосе и т.д. – на территориях, завоеванных у арабов и византийцев. Основное

содержание колонизации этих стран сводилась к очень простой идее – к разграблению

богатых городов и эксплуатации местного населения, которое в большинстве находилось

в крепостном состоянии и должно было содержать прибывших французских и

итальянских господ. Именно отсюда – те несметные богатства, которые были

аккумулированы тамплиерами: основным их источником являлся грабеж территорий

восточного Средиземноморья и торговля, которая в ту эпоху мало чем отличалась от

грабежа.

Как известно, к XV веку эта колонизация закончилась – со всех этих территорий

западноевропейцы были вытеснены арабами и турками, которые захватили Малую Азию,

Балканский полуостров и греческие острова. А вместе с колонизацией закончился и тот

приток золота, который поступал из этих богатых стран в кошельки французской знати.

Но золота по-прежнему очень сильно хотелось, что подталкивало последнюю к поиску все

новых и новых источников его поступления; а привычки, приобретенные в процессе

грабежа восточного Средиземноморья, не исчезли и по возвращении домой, в родную

Францию.

Полагаю, указанные обстоятельства отчасти объясняют то, почему французская

знать так низко пала к XIV-XV вв., что занялась теперь уже колонизацией собственной

страны. Французские герцоги и бароны не только грабили и жгли территории Франции, но

они помогали в этом англичанам, которые воевали с их собственной страной. Так, герцог

Бургундский в Столетней войне открыто воевал на стороне англичан, а многие герцоги и

бароны не воевали ни на чьей стороне, а просто пользовались военной анархией для того

чтобы грабить соседние французские территории или присоединять их к своим

владениям. Но даже те представители французской знати, которые шли на войну на

стороне французского короля, главный смысл войны видели не в том, чтобы защищать

свою страну, а в том, чтобы захватить пленников познатнее и побогаче и получить за них

выкуп. В результате война превращалась в погоню за добычей и серию неорганизованных

вылазок французского рыцарства, и в целом протекала для Франции совершенно

бесславно. Так, хотя Франция до начала Столетней войны была самым сильным

государством Европы, но в начале XV в. уже около половины страны находилось под

контролем англичан. Речь шла фактически об уничтожении Франции как страны и

государства. И судя по всему, это искренне радовало французских герцогов и баронов: их

вполне устраивала наступившая при англичанах анархия и безвластие, благодаря которой

они себя чувствовали королями в своих герцогствах и баронствах и могли безнаказанно

грабить соседние территории.

1

За неимением устоявшегося термина во французской историографии, я буду называть это явление тем же

термином, который используют английские историки для Англии – баронской анархией.

374

Апофеозом этого непатриотического поведения французской высшей знати можно

считать подписанный в Труа в 1420 г. договор, по которому английский король Генрих V

фактически присоединил к своим владениям все французское королевство – он стал

регентом Франции, а в скором времени должен был присоединить к своему титулу и титул

французского короля

1

. Как указывает Д.Грин, этот унизительный для Франции договор

организовали герцог Бургундский и другие представители французской баронской

олигархии ([29] 1, с.375). А как пишет французский историк К.Венцлер, после смерти

французского короля Карла VI в 1422 году почти все представители французской высшей

знати (за исключением Арманьяков) отказались признать своим королем его сына Карла

VII и признали своим королем английского короля Генриха VI ([315] p.28). И это

несмотря на то, что Генрих VI Ланкастер (в отличие от прежней английской королевской

династии Плантагенетов) не имел никаких наследственных прав на французский престол,

а Карл VII Валуа, наоборот, являлся законным наследником умершего короля Франции.

Как видим, в первом проекте создания империи в Европе, подразумевавшем

объединение под началом английского короля Англии и Франции, французская баронская

олигархия сыграла самую неблаговидную роль – она по существу продала Францию

англичанам!

Однако вмешательство простой крестьянской девушки Жанны д’Арк и

последовавший патриотический подъем во Франции расстроили эти планы французских

герцогов и баронов. После нескольких побед Жанны д’Арк над англичанами,

переломивших ход Столетней войны, и повторной (всенародной) коронации Карла VII в

Реймсе в 1429 г. французская высшая знать была вынуждена признать его своим королем.

В итоге в течение правления Карла VII (1422-1461 гг.) англичан изгнали со всей

территории Франции.

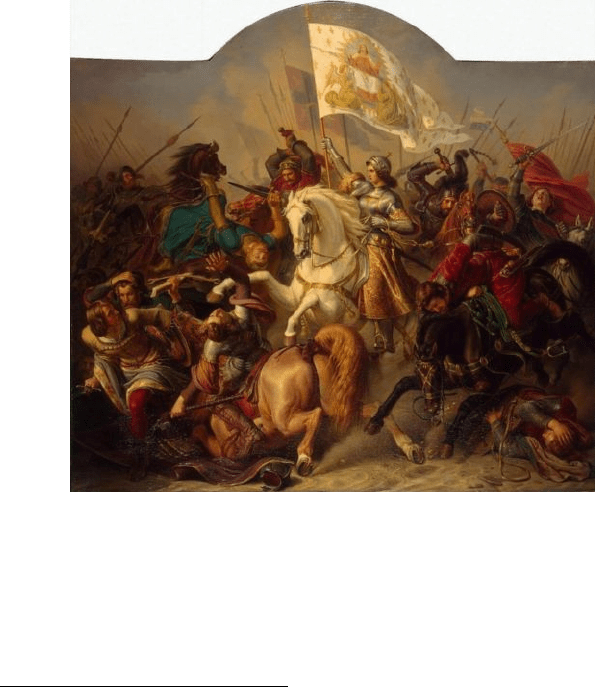

Жанна д’Арк в битве. Часть триптиха А.Стилке «Жизнь Жанны д’Арк»

Побороть герцогов и баронов оказалось сложнее. В 1440 году произошло крупное

восстание французской высшей знати, которое Карлу VII лишь с большим трудом удалось

подавить. А в дальнейшем непокорные герцоги и бароны для борьбы с французским

1

По условиям договора английский король Генрих V становился регентом (правителем) при французском

короле Карле VI (1380-1422 гг.), который впал в безумие; а после смерти последнего Генрих V должен был

унаследовать французский трон.

375

королем даже создали так называемую «Лигу общественного блага» во главе с герцогом

Бургундским. Лишь к концу правления Людовика XI (1461-1483 гг.) было покончено с

баронской анархией, и была окончательно установлена королевская власть над

Бургундией и другими областями, претендовавшими на независимость от французского

короля. В последующий период (конец XV – начало XVI вв.) Франция снова стала

сильнейшим государством Европы, какой она была при Капетах, и в течение полувека в

одиночку сражалась с испано-австрийской империей Габсбургов, пытаясь помешать ее

планам по завоеванию Европы.

Но в середине XVI в. в Западной Европе начался новый цикл коррупции, который

был связан с резким увеличением объемов международной торговли (см. выше). И опять,

как и в другие эпохи глобализации, мы видим резкое усиление власти и могущества

олигархии. Выше уже говорилось о том, что в этот период французские герцоги и бароны

опять сконцентрировали в своих руках огромные богатства и огромную земельную

собственность. Как указывает историк Х.Кенигсбергер, отдельные представители

баронской олигархии в конце XVI в. владели огромными землями во Франции: Гизы – на

востоке страны, Монморенси – в центре и на севере, Бурбоны – на юге и в Пикардии

([260] p.283).

В этот период не только королевский трон опять стал игрушкой в руках

могущественных олигархических семейств - на этот раз Гизов, Медичи и Бурбонов.

Опять, как и во время Столетней войны, баронская олигархия приняла участие в заговоре,

имевшем целью уничтожение суверенитета Франции – правда, в этот раз речь шла о ее

присоединении не к Англии, а к Испании.

Выше об этом уже говорилось (см. главу XI). Речь шла о планах «католической

коалиции» Габсбургов по созданию «мировой монархии», в реализации которых

французским герцогам и баронам отводилась немалая роль. И сами они приняли активное

участие в этой борьбе на уничтожение французского государства. Так, в 1576 г. во

Франции была создана очередная Лига, объединившая французскую знать во главе с

Гизами, которая начала настоящую войну против своего законного короля Генриха III

(1574-1589 гг.). Как указывает Х.Кенигсбергер, в 1587 г. эта Лига организовала

государственный переворот, который был поддержан испанским королем Филиппом II, и

захватила контроль над Парижем ([260] pp.300-301). С этого времени начались

полномасштабные боевые действия между королями Генрихом III и впоследствии

Генрихом IV (1589-1610 гг.), с одной стороны, и Лигой, с другой стороны,

продолжавшиеся с переменным успехом до конца столетия.

Как выше уже говорилось, одновременно с этим во внутренние дела Франции

грубо вмешался папа Сикст V (1585-1590 гг.). Своим повелением он лишил Бурбонов

права наследовать французский престол (хотя Генрих III Валуа сам назначил своим

преемником Генриха IV Бурбона), а также лишил Бурбонов их владений и поместий ([28]

с. 443). Кроме того, иезуитские коллегии во Франции в то время стали центрами по

организации вооруженной борьбы и террористических акций против существующего

правительства, а в церквях иезуиты на проповедях призывали к свержению и убийству

французского короля ([28] с.177, 449). Как видим, все эти действия французской

баронской олигархии, Филиппа II, папы Сикста V и иезуитов были между собой хорошо

скоординированы. По мнению Т.Гризингера, целью Лиги, созданной французской знатью,

с самого начала было «возведение Филиппа II Испанского на французский престол», что

облегчалось тем, что у Генриха III не было прямого законного наследника; и ту же цель,

по его мнению, преследовали иезуиты ([28] с.448, 451).

В целом план присоединения Франции к Испании конца XVI века очень сильно

напоминал план присоединения ее к Англии начала XV века, и проводился он в жизнь все

той же французской баронской олигархией. Только на этот раз в его осуществлении

принимали участие более мощные силы, включая испано-австрийскую империю

Габсбургов, римского папу и иезуитов.

376

Эти подробности борьбы между французскими королями и французской высшей

знатью, шедшей с незапамятных времен в течение многих столетий и обострившейся во

второй половине XVI – начале XVII вв., очень важны для того чтобы понять причины

возникновения во Франции того феномена, который был назван «старым режимом»

1

.

Короли Франции, с одной стороны, боролись за укрепление французского государства или

даже за его спасение, так как этому государству дважды (в начале XV в. и в конце XVI в.)

грозило полное уничтожение. А с другой стороны, они сами принадлежали к той же

баронской олигархии, против которой боролись. Так, прежде чем стать королевской

династией, Бурбоны вошли в тройку самых богатых семейств и самых крупных земельных

собственников Франции. Поэтому ни Валуа, ни Бурбоны вовсе не были готовы к тому,

чтобы, подобно Йоркам и Тюдорам в Англии, осуществить в стране социальную

революцию, ликвидировав крупное землевладение и создав сильную прослойку мелких и

средних помещиков и фермеров, на которую они в дальнейшем могли бы опереться.

Вместо этого все меры Валуа и Бурбонов ограничивались расправой над наиболее

сильными и непокорными герцогами и баронами, поощрением распрей между разными

группами, существовавшими внутри баронской олигархии, а также установлением над ней

жесткого, иногда даже полицейского, контроля. Именно этими стремлениями можно

объяснить меры, принятые Генрихом IV Бурбоном (1589-1610 гг.) и его идейными

последователями – кардиналами Ришелье и Мазарини (которые фактически правили

страной при слабых королях), а также «королем-солнце» Людовиком XIV (1643-1715 гг.).

Кардинал Ришелье во время осады Ля Рошели. Картина М.Лелуара

Наиболее кардинальные меры по борьбе с баронской анархией были приняты при

кардинале Ришелье, который с 1624 по 1642 гг. фактически правил Францией, являясь

главой правительства при слабом Людовике III. В частности, как указывает Р.Мандру,

именно при Ришелье были уничтожены замки-крепости герцогов, графов и баронов, а

также распущены их частные армии, которые сыграли большую роль в гражданской

войне, развернувшейся в конце XVI – начале XVII вв. ([242] p.161) Кроме того, были

запрещены дуэли и введены другие полицейские ограничения на излишние свободы

французской знати. Также в этот период были расширены функции государственных

контролеров – так называемых интендантов – которые должны были следить за всем

1

Как пишет П.Губер, «Монархия Старого режима родилась в гражданских войнах, которые привели

Францию к краху во второй половине XVI в.». Вместе с тем, историк отмечает, что некоторые черты

«старого режима» сложились еще раньше, до XVI в. ([207] 1, pp.27, 22-23).

377

происходящим в провинциях, включая поступления и расходование казенных средств. Все

эти меры, конечно, были направлены на укрепление французского государства.

Но одних этих мер для усмирения амбиций знати было явно недостаточно.

Поэтому начиная с правления Генриха IV французские короли проводят политику

размывания или разводнения знати, с тем чтобы внутри нее организовать разные слои,

враждующие друг с другом. В этих целях в 1604 г. была введена система продажи

государственных должностей (paulette) с правом их занимать пожизненно и даже

передавать по наследству, что давало также право на аристократические титулы и звания.

Это привело к тому, что государственные должности и аристократические титулы стали

приобретать все, у кого имелись для этого деньги. Образовалась новая знать, связанная с

торговлей и финансами, которая получила название «дворянство мантии», в отличие от

старой аристократии, называвшейся «дворянством шпаги». Как указывает Р.Мандру, эта

«вторая знать» королевства в течение последующего периода предприняла 1001 попытку

выхватить у «первой знати» пальму первенства в общественном положении, придворных

церемониалах и влиянии на политику, не говоря уже об экономике и финансах, где она и

так уже имела достаточно сильные позиции ([242] p.134).

Это сильное разводнение знати, которое в то же время означало обесценение

дворянских титулов и званий, вызвало волны мощных протестов со стороны «дворянства

шпаги», которые, как указывает французский историк, не прекращались почти до самого

конца XVII века ([242] p.133). Первая из этих волн вылилась в созыв Генеральных штатов

в 1614 г., которые занимались в основном обсуждением дополнительных привилегий и

субсидий старому дворянству, за ней последовали новые волны.

Однако уже в середине XVII в. эта новая знать – «дворянство мантии» - показала,

что она вовсе не собирается оставаться преданной защитницей французской монархии,

как это было при Генрихе IV и кардинале Ришелье ([207] 1, pp.177-178). Во время серии

восстаний и заговоров 1648-1653 гг., вошедших в историю как Фронда, уже «дворянство

мантии», как указывает Р.Мандру, выражало свое недовольство политикой короля, а

«дворянство шпаги», то есть старое дворянство, заняло нейтральную позицию ([242]

p.135). В числе главных требований «дворянства мантии» во время Фронды была

ликвидация института королевских интендантов и государственных ограничений внешней

торговли ([242] pp.225, 107), то есть устранение контроля за торгово-финансовой сферой

со стороны центральной власти. Эти требования «дворянство мантии» не просто пыталось

навязать кардиналу Мазарини и малолетнему королю Людовику XIV, но использовало для

этого в 1648-1649 гг. взрыв народного недовольства, тем самым проявив все свое

коварство. Таким образом, уже очень скоро эта новая прослойка переродилась в торгово-

финансовую олигархию, которая перестала поддерживать королевскую власть и стала

даже худшим ее противником, чем старая баронская олигархия. Более того, П.Губер

отмечает, что к XVIII веку обе эти прослойки французской знати – «дворянство шпаги» и

«дворянство мантии» – так между собой переплелись, что образовали единую сплоченную

касту ([207] 1, pp.178, 175).

Собственно говоря, никакого другого результата не могло и быть. Систему

продажи государственных должностей, введенную во Франции в 1604 г. и сохранявшуюся

там вплоть до революции 1789 г., можно считать самым явным видом коррупции, когда-

либо существовавшим в истории. Если не принимать во внимание эпоху феодализма, то

за всю историю Европы открытая система продажи должностей существовала, помимо

Франции при «старом режиме», лишь в Византии начиная с правления Юстиниана I, и

также была там источником страшной коррупции. Эта система неизбежно вела к

усилению олигархии и к быстрому формированию самой худшей ее разновидности –

бюрократической олигархии, которая была еще бóльшим врагом сильной и эффективной

государственной власти, чем олигархия герцогов и баронов.

Как пишет Р.Мандру, введение продажи должностей во Франции в начале XVII в.

привело к бесконтрольности чиновников и чиновничьему произволу: чиновники полагали,

378

что приобретая должность, да еще пожизненную и с правом наследования, они получают

полную независимость в своих действиях от центральной власти и могут делать все, что

им заблагорассудится ([242] p.222). Другими словами, чиновники фактически

приватизировали занимаемый ими государственный пост и государственные полномочия

и начинали их использовать в основном в своих собственных интересах. Это приводило к

совершенно немыслимому произволу со стороны любого самого маленького чиновника.

Французский историк приводит пример, когда простой конный гвардеец (!) в портовой

таможне конфисковал товары, прибывшие из Канады, на ввоз которых имелось

официальное разрешение короля, и не отдавал их в течение нескольких месяцев. Его

смогли заставить их отдать, лишь получив специальный письменный приказ короля,

обязывающий гвардейца выдать товары их конечному получателю ([242] p.223).

Этот пример хорошо отражает суть «старого режима». Все, чего смогли добиться

французские короли – это политического объединения и централизации страны, ни о

каком экономическом объединении и централизации не было и речи. Каждый чиновник

или группа чиновников, и каждая группа крупных земельных собственников в

провинциях, в еще большей мере, чем ранее, ощущала себя полностью независимой от

государства и могла творить любой произвол по своему усмотрению в отношении

местного населения и предпринимателей. Отсутствовали и другие условия для

экономического объединения страны – не было нормальных дорог, существовали

многочисленные внутренние таможни и сборы, также представлявшие собой по сути

«частную лавочку» коррумпированных чиновников и препятствовавшие перемещению

товаров даже между соседними областями и городами.

Кроме того, как указывает П.Губер, за всю историю «старого режима», вплоть до

второй половины XVIII в., во Франции никогда не было нормальных денег и нормального

денежного обращения, какое существовало в большинстве соседних стран ([207] 2, p.197).

Короли постоянно занимались «порчей» монеты, поскольку только так они могли

увеличить поступления налогов в казну, вводили сильно завышенный курс монет,

невыгодный для населения, а различные герцоги и дельцы не переставали чеканить

фальшивую монету, которой была наводнена вся Франция

1

. В итоге, пишет французский

историк, лишь примерно два человека из ста в стране в то время разбирались в деньгах и

простейших денежных операциях. Все остальные просто боялись с ними связываться и

предпочитали рассчитываться в натуре – «баш на баш». А для облегчения этих расчетов в

натуре прибегали к квази-деньгам, которые были просты и понятны каждому человеку – в

основном к долговым распискам и записям в долговых книгах, которые в то время велись

в каждой лавке и в каждой конторе ([207] 1, pp.64-65). В натуре происходили и расчеты по

основным видам налогов и платежей сельских жителей, составлявших подавляющую

часть всего населения Франции. Как правило, крестьянин просто отдавал часть своего

урожая помещику, у которого он арендовал землю, другую часть урожая (поменьше)

отдавал церкви, затем таким же образом, то есть натуральным продуктом, расплачивался

по тем или иным своим долгам и т.д.

По этой причине (отсутствие нормального денежного обращения) купцы и

предприниматели испытывали во Франции огромные трудности в ведении бизнеса.

Например, купцам, торговавшим тканями, приходилось месяцами и годами

путешествовать по Франции верхом в сопровождении сильной вооруженной охраны,

лишь для того чтобы собрать или каким-то образом выбить из должников старые долги –

ни у кого не было денег. Согласно описаниям современников, испанские производители

шерсти в начале XVIII в. отказывались поставлять шерсть во Францию, поскольку им

приходилось 2 года ждать ее оплаты французскими покупателями, в то время как при

поставке в Англию и Голландию они получали оплату почти немедленно ([207] 1, pp.67,

72). А французские купцы и министры постоянно жаловались на отсутствие монет, в

1

По данным П.Губера, одних только герцогов-фальшивомонетчиков в ту эпоху было, по меньшей мере,

семеро: [207] 2, p.32.

379

особенности полноценных монет. При этом, отмечает П.Губер, Франция в XVII-XVIII вв.

была единственной страной на Западе Европы, у которой не было даже государственного

банка ([207] 1, pp.66, 68). В целом, делает вывод историк, Франция в области денежного

обращения в течение длительного времени находилась далеко позади своих соседей:

Италии, Англии, Нидерландов, - что, по его словам, «трудно объяснить» ([207] 1, p.66).

13.3. «Старый режим» – одна из разновидностей режима восточной деспотии

Итак, мы видим, что экономика Франции при «старом режиме» не являлась

рыночной экономикой в том виде, в каком мы привыкли ее видеть. И в античности, и в

позднем средневековье, к примеру, в Италии, и в более позднее время в большинстве

стран Европы ей были присущи одни и те же хорошо узнаваемые черты, которых мы не

видим при «старом режиме». Самое главное, мы не видим здесь нормального денежного

обращения и сколько-либо развитой торговли, которой, во-первых, просто в принципе не

могло быть при отсутствии нормальных денег, а во-вторых, ее отсутствие подтверждают

приведенные выше примеры. Но даже тот примитивный бартерный обмен, который был в

наличии, был в основном замкнут внутри небольшой области, так как любая попытка

вывоза товаров за ее пределы была неизбежно связана с уплатой пошлин и

непредсказуемым чиновничьим произволом.

Это приводило и к необычайной статичности населения. Как показали

исследования историков, практически никто из французских крестьян XVII – первой

половины XVIII вв. (составлявших более 85% населения) никогда в своей жизни не

выезжал за пределы своей деревни на расстояние более 15-20 км ([207] 1, p.46): куда

можно было отправиться без денег? Даже поездки в близлежащий провинциальный город

с зерном или другими продуктами сельского хозяйства были опасны и непредсказуемы,

поскольку там крестьяне сталкивались с целой оравой чиновников, готовых их обмануть

или, как пишет П.Губер, просто ограбить в любую минуту ([207] 2, pp.11-13).

Еще одной чертой Франции при «старом режиме» была неразвитость внешней

торговли. Так, более 50% лионского импорта в 1569 г. приходилось лишь на два предмета

роскоши – шелк и пряности, что говорит о незначительных объемах внешней торговли

страны в XVI веке ([19] 10, с.167). А в начале XVII в. была фактически введена

государственная монополия на внешнюю торговлю, приведшая к ее дальнейшему

свертыванию и просуществовавшая в течение всего XVII в. и большей части XVIII в.

([242] p.93)

Все эти черты позволяют отнести экономику «старого режима» к особому типу,

который К.Маркс характеризовал как «восточный способ производства», а другие авторы

называли «экономикой восточного типа», характерной для многих стран Востока и

отличной от рыночной экономики Запада. Вместе с тем, речь идет не только об

экономике, а в целом о режиме, включая как экономическую систему, так и социально-

политическое устройство общества. Поэтому для характеристики таких обществ

западными историками был придуман другой термин – «пребендиальный режим»

(prebendial), отличный от феодального режима ([309] pp.57-58). Однако я против того,

чтобы вводить в русский язык еще один западный термин, к тому же недостаточно

широко пока признанный на самом Западе. Поэтому я буду называть этот тип общества

«режимом восточной деспотии» - с учетом того, что власть «деспота» или монарха, а

также деспотизм со стороны олигархии являлись его неотъемлемыми чертами, и с учетом

того, что этот режим получил наибольшее распространение именно в странах Востока.

Примерами режима восточной деспотии могут служить Персидская империя в

правление династии Ахеменидов, до ее завоевания Александром Македонским (VI-IV вв.

до н.э.), древний Египет и Индия в разные периоды своей долгой истории, а также

Китайская империя в эпоху Минской и Цинской династий (XIV-XIX вв. н.э.). Каковы же

были характерные черты этих обществ? Во-первых, это не были феодальные режимы –

380

подавляющее большинство населения формально были свободными людьми. Конечно, во

всех этих обществах были рабы или крепостные, включая Францию XVIII в., но их число

было совсем невелико

1

.

Во-вторых, все они характеризовались преобладанием сельского хозяйства, в

котором было занято порядка 85-90% населения, и натурального хозяйства, а также

расчетов в натуре. Известно, например, что в Персии VI-IV вв. до н.э. во дворах сатрапов

(наместников царя) и крупных землевладельцев скапливались в огромном количестве

продовольствие, пряности, солонина, ковры, шатры, скот, одежда, глиняные горшки и т.д.,

которые местные жители приносили им в счет уплаты налогов и земельной ренты, и

которые, по словам немецкого историка Э.Майера, «были свалены во дворе такими

кучами, что издали их можно было принять за холмы и цепи гор» ([250] S.97). Ничем от

этого не отличалась ситуация и в Китае спустя два тысячелетия. Как пишут российские

историки, «два раза в год крестьяне выплачивали налог (ляншуй) натурой – рисом,

просом, пшеницей и готовыми тканями. Налоги взимались летом и осенью. В конце XV –

начале XVI века в летний налог входило до 20 различных наименований продуктов

земледелия и домашнего ремесла…» ([44] с.408-409). Во Франции XVII-XVIII вв. мы

видим то же самое – крестьяне сдавали помещикам в натуральном виде почти все

продукты своего труда, вплоть до кур и домашнего вина ([207] 1, p.94).

В-третьих, во всех этих обществах большинство земель принадлежало крупным

землевладельцам, а значительная часть крестьян не имела земли, или имела ее слишком

мало для самостоятельного ведения хозяйства, и арендовала землю у крупных

землевладельцев. Многие из этих представителей крупной знати, как на Востоке, так и во

Франции, по размерам своей власти над простыми людьми мало чем отличались от

удельных князей в эпоху феодализма, а основная масса населения по своему

фактическому положению и отношению со стороны правящей верхушки мало чем

отличалась от крепостных (см. ниже). Соответственно, во всех восточных деспотиях,

включая Францию, активно применялся принудительный бесплатный труд – в виде

помещичьей барщины и государственных отработок. Причем, если размеры барщины

регламентировались сложившимися правилами и традициями, то государственные работы

ничем не регламентировались, и здесь царил полный волюнтаризм и произвол. Это было в

соответствующие эпохи и во время сооружения ирригационных систем и царских дворцов

в Китае и Персии, и, например, во время грандиозного строительства дорог во Франции в

течение XVIII века, которое, согласно П.Губеру, вызвало страшное недовольство крестьян

([207] 1, p.233).

В-четвертых, при режиме восточной деспотии была сознательно ограничена не

только внутренняя торговля (посредством стимулирования расчетов в натуре и

искусственного разделения страны на замкнутые провинции или сатрапии), но и внешняя

торговля. Так, по данным римского географа Страбона, в Персидской империи на реках

Тигр и Евфрат вдоль почти всего их течения были сооружены искусственные водопады,

которые препятствовали нормальному судоходству и, следовательно, нормальной

торговле – как внутренней, так и внешней ([103] XV, III, 4; XVI, I, 8). А по данным

известного русского историка М.Ростовцева, вся внешняя торговля там была

сконцентрирована в руках царя, и даже сатрапы не имели права осуществлять экспорт и

импорт ([287] p.443). То же самое мы видим и в Китае при Минской империи (XIV-XVI

вв.). Вся внешняя торговля там жестко регламентировалась государством и находилась

под его контролем, а также взимались высокие таможенные пошлины (порядка 30%) ([44]

с.433-434). А в эпоху Цинской империи в XVII - XVIII вв. в Китае, как и во Франции в то

же самое время, торговля с иностранными государствами разрешалась только крупным

компаниям, состоявшим под надзором властей; при этом обе страны (и Франция, и Китай)

1

Об особом характере этих восточных режимов (режимов восточной деспотии) пишут многие историки.

Тем не менее, все они признают, что основная масса населения при таких режимах была свободной. См. по

этому вопросу: [287] I, p.512 (Персия); [44], с.405 (Китай); [207] 1, pp.83-84 (Франция)