Кузовков Ю.В. Мировая история коррупции

Подождите немного. Документ загружается.

391

Помещики стали требовать от всех местных крестьян (неважно, арендаторов или

собственников земли), чтобы они им платили за каждый проезд по дороге, что было

неслыханным произволом. Они стали их заставлять пользоваться только помещичьей

мельницей или кузницей, и за это платить помещику по невиданно высоким расценкам –

то есть попросту грабили крестьян. Они запретили крестьянам продавать вино в те месяцы

и дни года, когда его цена была высокой – и тем самым лишили их всякого дохода. Они

также стали требовать от них тех или иных бесплатных услуг, которые быстро

становились правилами. Так, к определенному празднику или воскресному дню надо было

принести хозяину курицу, вино и другие продукты, в каждом месяце надо было

определенное число дней отработать на хозяина и т.д. По подсчетам историков, через

баналитеты помещики выкачивали из населения, помимо арендной платы за землю, в

среднем около 15% годового валового дохода ([242] p.78).

О том, что баналитеты были на самом деле не «феодальными», а монопольными

правами крупных помещиков, говорит не только приведенный пример с Фуггерами, но и

следующие французские примеры. После того, как Национальная ассамблея Франции в

первые же годы революции (в 1789-1793 гг.) отменила и запретила все «феодальные

права», помещики тут же подняли для крестьян-арендаторов стоимость аренды земли,

включив в нее те суммы, которые они получали с крестьян через баналитеты. А когда в

одном известном случае арендатор возмутился и стал указывать помещику, что все

феодальные права отменены революцией, тот ему прямо ответил письменно, что от

отмены феодальных прав должны получить выгоду не крестьяне, а помещики. И хотя в

ряде случаев крестьяне пытались судиться с помещиками, но все было бесполезно - суды

признавали правоту последних, поскольку никто им как собственникам земли не мог

запретить устанавливать ту арендную плату, какую они захотели. А в некоторых

провинциях, пишет П.Губер, эти «феодальные» права так и не отменили, а просто

изменили их названия, чтобы не звучали слишком одиозно ([207] 2, pp.245-246). Поэтому

французские крестьяне как были, так и остались после революции бесправными перед

крупными землевладельцами

1

, хотя государство неоднократно принимало решения об

отмене «феодальных прав». Но дело было не в том, что революционные власти на местах

плохо выполняли эти решения. Дело было в том, что за революционной демагогией о

свободе и равенстве никто не заметил одной простой истины – ни свобода, ни равенство

невозможны в условиях монополии.

Феномен восстановления «феодальных» прав наблюдался не только во Франции – в

разных странах крупные землевладельцы также пытались использовать давно

исчезнувшие традиции для того, чтобы установить свою власть над местным населением.

Как мы видели выше, Фуггеры в Германии пытались сделать то же самое. Но после

поражения «католической коалиции» в Тридцатилетней войне в 1648 г. они, по-видимому,

поняли, что их дело проиграно и что новые протестантские государства Германии не

позволят им создавать на своей территории реликт феодального государства. В 1650-х

годах они начали распродавать приобретенные ранее земли ([243] p.37). А вместе с

утратой ими монополии на землю сами собой исчезли и «феодальные» права.

Еще одним примером восстановления «феодальных» прав при отсутствии

феодализма может служить Китай в эпоху Цинской династии (XVII-XIX вв.), который уже

упоминался выше. Подобно олигархии панской Польши, которая сажала на польский трон

иностранных королей, правящая верхушка Китая в этот период посадила на китайский

трон маньчжурских императоров. Это не было социальной революцией, а было своего

рода дворцовым переворотом, организованным правящей верхушкой. Поэтому при

Цинской династии сохранились все прежние порядки, которые существовали при

Минской династии (XIV-XVI вв.); сохранились и глубоко укоренившиеся «традиции» в

области коррупции - в частности, продажа чиновничьих должностей. Но наряду с этим

1

За исключением тех случаев, когда их земли (в основном принадлежавшие эмигрантам и церкви) были

конфискованы и распроданы крестьянам.

392

начали восстанавливаться и другие давно забытые «феодальные традиции» - частные

монополии на соль и металлы, жесткое разделение общества на сословия. Расцвели и

«феодальные» права помещиков, похожие на французские баналитеты. Как пишут

российские историки, от китайских крестьян помещики теперь начали требовать, помимо

арендной платы, постоянных подарков, отработок, различных услуг – вплоть до того, что

крестьяне были обязаны теперь отдавать своих дочерей в гарем к помещику ([44] с.523,

527, 532, 547).

13.6. Сословно-экономическое рабство и классовый антагонизм

Как было показано выше, ни во Франции, ни в Китае в XVII-XVIII вв. никакого

феодализма уже не было, не было там и крепостного права. Там существовал особый

социально-экономический строй, который был выше назван режимом восточной

деспотии. Но если французские и китайские крестьяне не были крепостными и не были

рабами, то как тогда можно назвать то положение, в котором они оказались? Полагаю, что

его можно назвать сословно-экономическим рабством - когда экономическая

эксплуатация основной массы населения сопровождается лишением его гражданских прав

и выделением в низшее сословие. Результатом становится существование, мало чем

отличающееся от рабства, хотя формально таковым и не являющееся.

Реальное положение французских крестьян при «старом режиме» не слишком

сильно отличалось от китайских, которых принуждали отдавать дочерей в гаремы

помещиков. Так, в одной петиции королю от крестьян из провинции Анжу содержалась

просьба отменить ряд помещичьих прав и привилегий. Потому что, говорилось в петиции,

помещики относятся к своим арендаторам как к слугам, а к батракам, которые их кормят –

как к рабам; если их рабочий умирает от непосильного труда, это волнует помещиков

меньше, чем смерть лошади на конюшне ([207] 1, p.18). Как пишет П.Губер, богатые и

знатные дворяне постоянно называли крестьян, и письменно и устно, «подлыми тварями»,

«подонками человечества», «отребьем» и прочими унизительными словами ([207] 1,

p.104). А всех не дворян называли словами «ротюр» и «ротюрье», то есть «вонючками»

1

.

По свидетельствам очевидцев, 3/4 крестьян во Франции круглый год, и летом и зимой,

ходили в одной и той же изношенной одежде, так как другой у них не было, и в

деревянных ботинках (сабо) на босу ногу; зимой они страшно мерзли, так как в их

жилищах не было никакого отопления, а леса, как правило, были собственностью

помещиков или короля и вход туда был запрещен ([207] 1, p.114; [242] p.97).

Хотя крестьяне во Франции, согласно существовавшим законам, были обязаны

повседневно выражать свое почтение помещикам и дворянам, но на самом деле они их

глубоко ненавидели. Это также видно по содержанию крестьянских петиций. «Слава богу,

в нашем приходе нет ни одного дворянина», - писали жители одной из деревень так, будто

бы речь шла не о людях, а об опасных для людей хищниках или пресмыкающихся. «У них

четыре помещика, без конца заняты тем, что сосут их кровь», - писали жители другой

деревни о своих соседях ([207] 1, p.19). Но особенно эта ненависть выплеснулась наружу

во время Великого Ужаса (Grand Peur) 1789 г., когда крестьяне пожгли огромное

количество помещичьих домов и усадеб по всей Франции, а помещики сочли за лучшее

вместе с семьями убежать за границу. И те, что не стали убегать, за это поплатились –

были случаи, когда помещиков и дворян, пытавшихся оказать сопротивление крестьянам,

те убивали прямо на месте ([207] 1, p.20).

Но и среди горожан была не меньшая, а возможно, даже бóльшая ненависть к

господствующему классу. Ведь система сословно-экономического рабства охватывала как

сельскую местность, так и города. Выше приводились мнения историков о том, что из

себя представляло судопроизводство в городах - городские суды видели свою основную

1

Roture – roturier происходят от слов rot (вонь изо рта) и roter (рыгать).

393

задачу не в справедливом судействе, а в том, чтобы охранять богатое аристократическое

общество от простого народа. То же касалось всех других сторон городской жизни. Как

указывает П.Губер, городские ремесленные цеха, сами ремесленники, а также все

городские дела и городское управление во Франции были под жестким контролем

«городской олигархии»: в каждом городе она включала несколько десятков семей

аристократов или просто богачей ([207] 1, pp.201, 207-208). Поэтому все простые

горожане с рождения и до смерти находились в жестких рамках, на положении второго

сорта, и из этого положения у них не было никаких шансов выбраться. Кроме того, в

городе были намного заметнее контрасты между богачами и нищим народом,

выпрашивавшим милостыню у богатых господ; и тем заметнее был разврат правящей

верхушки, что он ежедневно совершался под наблюдением толп горожан.

Не случайно Людовик XIV в конце XVII века переехал со всем своим

многочисленным двором, чиновниками и дворянами из Парижа в город-дворец Версаль,

расположенный в 18 км от столицы. Он не хотел, чтобы парижане продолжали вблизи

наблюдать то безудержное обжорство, расточительство и разврат, которые царили в

«высшем свете». Зато когда осенью 1789 г., после начала Французской революции,

Людовик XVI был вынужден переехать со своим двором из Версаля обратно в Париж, это

оказалось страшным потрясением для парижан; это открыло им глаза уже и на самого

короля и его ближайшее окружение. Свита короля, переезжавшая из Версаля в Париж,

включала тысячи человек. Среди них были такие «должностные лица», как «мальчики,

состоящие при дамах принцессы», «служанки, состоящие при печке королевы для

согревания принцессы», «мороженщики короля», «сливочники короля», «состоящие при

кубке короля», «булочники короля», «булочники королевы» и т.д. Одних врачей у короля

было около десятка, и столько же своих врачей – у королевы, а еще по нескольку – у

принцесс. Ну а простых слуг, парикмахеров, конюших и т.д. было и вовсе не счесть ([65]

с.63-64).

Марш женщин на Версаль 5 октября 1789 г. Рисунок А.Деко

Толпа парижан, основную массу которой составляли женщины, раздраженная наступившей

разрухой и безвластием, отправилась в Версаль и потребовала, чтобы король переехал в Париж.

Людовик XVI был вынужден подчиниться.

«Это множество бесполезных и дорогостоящих слуг, - писал французский историк

Ж.Ленотр, - эта система, при которой для оказания мельчайших услуг учреждались целые

массы должностей, создала тысячи паразитов, истощавших и душивших королевскую

власть… Парижане, в течение почти целого века не видевшие двора и успевшие забыть

его обычаи, с глубоким изумлением увидели эту армию, которую королевская семья

тащила за собой. Сами названия должностей этих тысяч слуг казались смешными и

устаревшими народу, только что совершившему революцию» ([65] с.64-65). Парижане

испытали глубокое разочарование и поняли, что их король, к которому в первые месяцы

394

революции они, по словам П.Губера, испытывали «уважение, доверие и почти обожание»

([207] 1, p.11), оказался ничуть не лучше всей остальной аристократической камарильи.

Да король и сам, а в особенности его жена, давали массу поводов для этого. Так, во время

одного из балов Мария Антуанетта вместе со своими друзьями из числа высшей

аристократии во всеуслышание оскорбляла новый трехцветный флаг Франции, принятый

Национальной Ассамблеей, и презрительно говорила о французском народе и о

революции ([274] p.66).

А когда в 1792 г. началась иностранная интервенция против Франции, когда стала

ясна ее цель - наказание «бунтовщиков» и восстановление власти короля и аристократии,

когда стало ясно предательство ими национальных интересов Франции, тогда парижане

выплеснули на своего короля всю накопившуюся ненависть к правящей верхушке. 10

августа 1792 г. толпа парижан пошла на штурм Тюильри – королевского дворца в центре

Парижа. Парижане буквально своими трупами проложили путь во дворец – более 400

человек погибло во время штурма от залпов охранявшей дворец швейцарской гвардии. Но

затем они буквально разорвали на куски всех оставшихся в живых швейцарцев, а потом

принялась за обитателей дворца. Ни слуг, ни сторожей, ни мальчиков для услуг – никого

не щадили, всех убивали на месте, после чего предали дворец страшному разгрому и

грабежу, короля схватили, и вскоре он был казнен ([65] p.79-81).

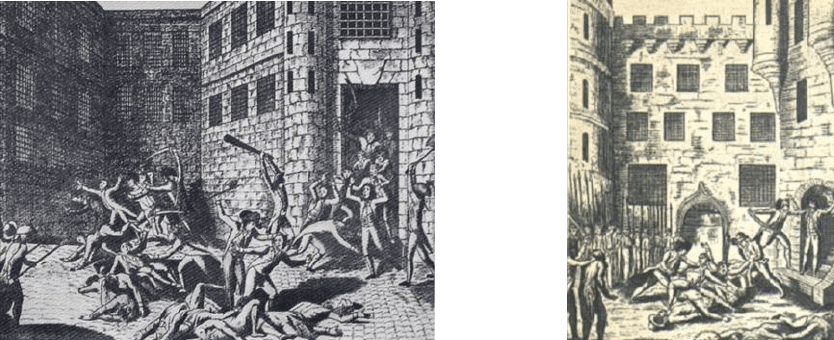

Штурм восставшими дворца Тюильри 10 августа 1792 г. Картина Ж.Дюплесси-Берто

А через три недели после этого разгрома Тюильри, 2 сентября 1792 г., парижане

ворвались в тюрьмы и своими руками перебили более 5 тысяч заключенных – в основном

представителей аристократии, их помощников и членов их семей, боясь, что они могут

оказаться на свободе ([19] 16, с.37-38). Какую же ненависть к этим людям надо было

иметь, чтобы так желать им смерти!

Как полагают французские историки Ф.Фюре и Д.Рише, у массы простых

французов к моменту начала революции существовал «комплекс унижения» ([199] p.211).

Он проявился, в частности, в ненависти к «аристократам» и всему «аристократическому»

(эти слова во время революции стали ругательными), хотя в действительности, как

указывают историки, под «аристократами» подразумевались все богатые. Ненависть

выражалась, например, в чрезвычайной кровожадности, которая доходила до намерения

не просто убить своих врагов, но и съесть их или зажарить после смерти. Известно немало

случаев, когда такие намерения не только высказывались, но и исполнялись. Так, после

395

взятия Бастилии 14 августа 1789 г. толпа убила нескольких подвернувшихся под руку

дворян и офицеров, насадила их головы на пики и с этими поднятыми пиками шла затем

через весь Париж. После штурма Тюильри 10 августа 1792 г. санкюлоты жарили тела

своих убитых врагов на костре и потом их ели. А видной аристократке принцессе де

Ламбаль 3 сентября 1792 г. толпа вырвала из груди сердце, отрубила голову и, насадив ее

на острие пики, стала носить взад-вперед под окнами покоев королевы ([49] с.147).

Поскольку принцесса де Ламбаль была лучшей подругой Марии Антуанетты, и поскольку

последняя сама в тот момент была в положении узницы и имела все основания

предполагать, что ее вскоре казнят, то мы видим в данном случае пример какого-то

садистского издевательства народа над своей королевой.

Старинные гравюры с изображением массовой резни в тюрьмах 2-3 сентября 1792 г.

Наличие этого «комплекса унижения» объясняет и разгул необузданного террора

против богатых, происходивший во все годы революции, и необычайно кровожадный

язык революции. В течение всех революционных лет во французских городах проходили

массовые публичные казни аристократов, богачей и всех, кто показался подозрительным

или неугодным новой революционной власти. Причем, как отмечают историки,

посмотреть на публичное отсечение голов всегда находилось много желающих. Люди

приходили как в театр, заранее занимали лучшие места, а некоторые приходили со своими

стульями. Особенно удивительным является наличие множество одобрительных и почти

ласковых высказываний, относящихся к гильотине: «гильотина проголодалась»

«гильотина уже давно постится», «резак нации», «народный топор», «коса равенства», -

все это, отмечают историки, частые выражения, употреблявшиеся во время революции

([199] pp.210-211, 82; [65] с.81).

Эта ненависть к аристократической верхушке видна и в тех карикатурах,

памфлетах и книгах, которые стали чрезвычайно распространенными во Франции в

период революции. Например, появилось множество карикатур, изображавших

«аристократическую гидру» - огромное чудовище с телом льва и хвостом

пресмыкающегося, у которого была не одна голова, а сотни маленьких голов, голов

аристократов, качающихся на длинных тонких шеях. Членов королевской семьи

изображали в виде свиней с человеческими головами, короля Людовика XVI – в виде

великана Гаргантюа, поедающего все, что ему несут толпы слуг, королеву Марию

Антуанетту – в виде огромной хищной птицы с человеческой головой, летающей над

землей и поедающей все живое. Королева вообще стала объектом наибольшего числа

нападок. Ее обвиняли не только в чрезмерной расточительности - что было правдой - но и

в распущенности и разврате, а также в том, что она продала Францию австриякам - что

396

было также отчасти правдой

1

. Утверждали, что ни один ее ребенок не рожден от короля,

все рождены от ее многочисленных любовников. Вышло даже несколько книг о Марии

Антуанетте с порнографическим содержанием и порнографическими картинками,

изображавшими королеву и ее любовников из числа высших аристократов.

«Семейство хрюшек приведено обратно в стойло»

Это карикатура изображает неудачную попытку бегства короля Людовика XVI с семьей

21 июня 1791 г. за границу: они были схвачены в городе Варенн и привезены обратно в Париж.

Как видим, основной антагонизм во Франции, как и в других странах в эпоху

великих революций и гражданских войн, был между массой народа, с одной стороны, и

развращенной коррумпированной верхушкой, с другой. Где же здесь можно разглядеть

«борьбу буржуазии с феодалами», о которой пишут марксисты? И как можно отличить

«крупную буржуазию» от «феодальной аристократии», если это были одни и те же люди.

Действительный антагонизм, пишет П.Губер, существовал не между крупной буржуазией

и старой аристократией, которые на самом деле переплелись между собой и образовали

единую касту, он существовал между ней и остальной массой французов, которых эта

каста в глубине души презирала. Это, продолжает историк, является элементарной

констатацией факта, факта, который часто забывают ([207] 1, p.235).

13.7. Причины революции 1789-1795 гг.

Давайте перейдем теперь непосредственно к причинам революции 1789-1795 гг.

Если Вы внимательно читали настоящую главу, то должны были понять, что Франция в

XVII-XVIII вв. представляла собой бочку с порохом, готовую в любую минуту взорваться.

По степени антагонизма между народом и правящей верхушкой Францию XVIII в. можно

вполне сравнить с Россией той же эпохи – времен Екатерины II и восстания Пугачева. Но

в России в то время не могло быть революций – для этого требовались народные массы,

которым в России тогда просто неоткуда было взяться. Франция же представляла собой

бочку с порохом именно по той причине, что там были огромные массы угнетенного

населения: в XVII в. там проживало 20 миллионов человек - чуть ли не половина

населения Европы, а во второй половине XVIII в. – 26 миллионов человек ([207] 2, p.192),

при плотности населения соответственно 40 и 50 чел. на кв. км. Но французские короли (и

кардиналы - в отсутствие сильных королей) в течение всего XVII в. и первых десятилетий

1

Мария Антуанетта принадлежала к австрийскому императорскому семейству Габсбургов и, вступив в

1791-1792 гг. в тайные переговоры со своим братом австрийским императором Леопольдом II, призывала

его начать военную интервенцию против Франции, в целях подавления революции и восстановления власти

короля и аристократии [244].

397

XVIII в. очень заботливо следили за тем, чтобы поблизости от этой бочки с порохом не

было ни спичек, ни горючих материалов, способных вызвать взрыв: страна жила в

условиях полунатурального хозяйства, отсутствия нормальной торговли, нормальных

денег, и это состояние отчасти сознательно, отчасти по привычке поддерживалось сверху.

Однако в середине XVIII в. все изменилось, и в силу ряда объективных и

субъективных обстоятельств во Франции начали развиваться рыночные отношения, а

экономика восточного типа начала преобразовываться в капиталистическую экономику.

На это указывает целый ряд фактов, приводимых французскими историками. Прежде

всего, как пишет П.Губер, впервые, по меньшей мере, за 4 столетия во Франции

установилось нормальное денежное обращение: в 1726 г. было зафиксировано твердое

серебряное содержание французского ливра (около 4,5 г. серебра), которое оставалось

неизменным практически до самой революции 1789 г. ([207] 2, p.197) Во-вторых, впервые

начала по-настоящему ощущаться глобализация: внешняя торговля Франции, которой до

этого почти не было, в течение XVIII в. выросла в 5-6 раз, тогда как, например, внешняя

торговля Англии – лишь в 3 раза за то же время. Особенно сильно – в 13 раз – выросла

торговля Франции с ее колониями ([207] 2, p.198; [242] p.89). В-третьих, в стране

развернулось грандиозное дорожное строительство. Оно вызывало сильное недовольство

крестьян, которых заставляли работать подневольно и фактически бесплатно, но оно

позволило за 40 лет построить 4000 км дорог ([207] 2, p.201). Все это стимулировало

развитие внутренней торговли между разными провинциями страны, до этого почти никак

экономически между собой не связанными.

Разумеется, нормализация денежного обращения и переход к нормальной торговле

и рыночным отношениям были естественным процессом, необходимым для развития

страны. Именно их отсутствие и тормозило это развитие в предшествовавшие столетия.

Но переход от экономики восточного типа к капиталистической экономике должен был

почти неизбежно привести к социальному взрыву, поскольку он создавал такие

необыкновенные возможности для коррупции, воровства, спекуляции и мошенничества,

каких никогда не было в условиях полунатурального хозяйства. Избежать этого взрыва в

условиях развития рыночной экономики можно было, лишь осуществив глубокие

социальные преобразования, подобные тем, что были проведены в Англии при Тюдорах,

или, по крайней мере, создав систему защиты экономики от внешней коррупции

(протекционистскую систему), подобную той, что была создана в Англии после Славной

революции, а лучше сделав и то, и другое. Но французская правящая верхушка не была

готова ни к тому, ни к другому, поэтому социальный взрыв в той или иной форме был

неизбежен.

Самым первым следствием перехода к рыночной экономике стало резкое

обострение проблем, связанных с государственным управлением. Прежние методы

годились лишь для той полунатуральной экономики, которая до этого существовала, и не

годились для рыночной экономики. В итоге, указывает П.Губер, правительство просто не

справлялось с управлением: число одних только финансовых вопросов и проблем,

рассматриваемых правительством (королевским советом), составляло в середине XVIII в.

несколько тысяч в год, поэтому правительство превратилось в чисто внешний «фасад», за

которым скрывались неразбериха и беспомощность ([207] 2, p.230). К этому надо

добавить и чехарду с главами правительства: в период с 1754 по 1789 гг. они менялись

чаще, чем два раза в год, что французский историк называет «дефиле марионеток» ([207]

2, p.230). Главы правительства имели настолько мало авторитета и реальных рычагов

власти, что им дали прозвище «силуэт»; к тому же в их дела постоянно вмешивались то

фаворитка короля мадам де Помпадур, то королева Мария Антуанетта, то дочери короля,

то гранды и финансовые воротилы, в руках которых, по мнению историков, оказалась

королевская власть и государство в последние десятилетия накануне революции ([207] 2,

pp.230, 232).

398

Сражение с химерой. Картина В.Каульбаха

Эта трехглавая химера – одна из разновидностей «аристократического чудовища» (гидры,

химеры и т.д.), которым в ту эпоху изображалась французская аристократия.

Имеется и ряд других фактов, свидетельствующих о росте коррупции внутри

аппарата управления. Известно, например, что провинциальные чиновники в XVIII в.

начали систематически подолгу задерживать отправку собранных налогов в королевскую

казну, используя эти средства для личного обогащения (пуская эти деньги в спекуляции).

Это приводило к росту дефицита в казне и к необходимости брать кредиты для ее

пополнения. Но кредиты брались у грандов и финансовых воротил под высокие проценты

– 10-11% годовых (в серебре), что было очень много, с учетом того что, например, в

соседней Голландии нормальные кредиты выдавались под 2-3% годовых ([207] 2, pp.146,

144). Еще более расцвело и прямое растаскивание казенных средств родственниками,

фаворитками и «друзьями» короля и его семьи, о чем выше уже говорилось. В итоге,

несмотря на то, что рост населения Франции с 20 до 26 миллионов ко второй половине

XVIII в. должен был привести к росту государственных доходов в той же пропорции (то

есть на 20-25%), на деле мы не видим никакого положительного результата. Очевидно,

весь этот прирост просто разворовывался. Более того, к 1789 г. образовалась огромная

задолженность государства в размере 4 миллиардов франков, вызвавшая по существу его

финансовое банкротство накануне революции: так, только выплата процентов по этому

долгу в 1788 г. достигла 50% от всех доходов государственного бюджета ([274] p.50; [311]

p.84).

Переход к рыночной экономике вызвал обострение и ряда других проблем.

Происходило дальнейшее снижение уровня жизни населения, что мы видим во все

периоды кризисов коррупции. Так, по данным американского историка Р.Палмера, с 1740

г. по 1789 г. цены во Франции выросли на 65%, а зарплата – только на 22% ([274] p.57).

Таким образом, реальная зарплата населения за несколько десятилетий,

предшествовавших Французской революции, снизилась примерно на 1/3, что не могло не

иметь серьезных последствий, учитывая, что население и так жило в нищете. Все чаще и

чаще накануне революции происходили голодоморы и народные восстания (о чем далее

будет сказано подробнее).

Большинство социально-экономических проблем, обострившихся накануне

революции: обнищание населения, всплеск голодоморов, финансовое банкротство

государства, - были следствием одной и той же причины – коррупции, усиливавшейся по

мере развития рыночной экономики. Именно эта причина стала тем катализатором,

который привел к обострению кризиса коррупции, и тем фитилем, который взорвал

пороховую бочку «старого режима». Полагаю, после проведенного выше анализа «старого

399

режима» это должно быть очевидным. Наверное, это было понятно и многим

современникам. Не случайно историки пришли к выводу, что основной протест населения

накануне и в ходе Французской революции носил явно выраженный

антикапиталистический характер (см. выше). Народ выступал не только против

аристократии и дворянства, но и против внедрения рыночной экономики (капитализма), в

чем видел источник усугубления своих бед и несчастий.

Однако правящая верхушка Франции даже и не думала о том, чтобы постараться

сделать этот начавшийся переход к рыночной экономике более мягким, чтобы защитить

население и государство от его негативных последствий. Между тем, у Франции были все

возможности для этого: у нее прямо перед глазами был опыт Англии, строившей

рыночную экономику в течение XVI - XVIII вв. и применившую на этом пути множество

методов и подходов, о которых говорилось в предыдущей главе. И в том, что в итоге в

Англии в XVIII веке сложился невероятно эффективный механизм рыночной экономики,

не было никаких сомнений. Сама французская правящая верхушка начинала все более

завидовать английской, а в ее рядах возник культ Англии и подражания всему

английскому. Но как это ни парадоксально, оказалось, что признание превосходства

Англии – это еще не повод для того, чтобы заимствовать английские подходы,

выстраданные и проверенные в ходе трех столетий рыночного строительства. В пику

английскому протекционизму французская верхушка решила разработать свою

экономическую теорию, которая сначала называлась «политической экономией», а

позднее получила название «экономический либерализм».

Мало кому известно, что и французские политэкономы, и Адам Смит, которых в

равной мере можно считать основателями экономического либерализма, были в

буквальном смысле выпестованы французскими герцогами и маркизами при «старом

режиме». Так, Франсуа Кенэ (Quesnay), основатель школы политической экономии (или

как ее еще называют – школы «физиократов»), был сыном простого крестьянина, но стал

врачом, а со временем - личным врачом и доверенным лицом мадам де Помпадур, богатой

аристократки и любовницы короля Людовика XV. Под ее влиянием и используя ее

поддержку, он и начал писать на экономические темы, а в дальнейшем организовал

кружок сторонников либеральных взглядов, которые собирались прямо в Версале в

апартаментах Кенэ и пользовались патронажем мадам де Помпадур. Она же, по словам

С.Каплана, «энергично способствовала» установлению постоянных контактов между ее

протеже Кенэ и королем Людовиком XV, который в последующем оказался под сильным

влиянием либеральных экономических идей ([228] 1, pp.147, 113-114).

Хорошо известно, что все члены кружка Франсуа Кенэ (за исключением лишь его

самого) были выходцами из высшей французской аристократии или высшего духовенства:

маркиз де Мирабо, Пьер дю Пон де Немур, Тюрго, Мерсье де ла Ривьер, аббат Николя

Бодо, аббат Рубо, ну и, разумеется, сама мадам де Помпадур. Используя свое богатство и

связи, они начали пропаганду и распространение либеральных экономических идей в

газетах, журналах и специальных изданиях, и в течение второй половины XVIII в. во

Франции эти идеи превратились в господствующую систему экономических взглядов.

Основная из этих идей состояла в том, что государство должно самоустраниться от

всякого вмешательства в экономическую жизнь, отменить всякие пошлины и всякое

регулирование и превратиться в пассивного наблюдателя, а стихия рынка и естественный

ход вещей сами приведут к процветанию нации

1

.

1

Несмотря на разные названия: политические экономы - физиократы - либеральные экономисты, между их

учением не было никакой принципиальной разницы. Поэтому, например, С.Каплан ставит между ними знак

равенства. ([228] 1, p.147). Так, именно Кенэ ввел одно из основных понятий, используемых сегодня

либеральными экономистами – laissez-faire (экономическая свобода), и именно члены его кружка впервые

начали называть себя экономистами, а свое учение - политической экономией.

400

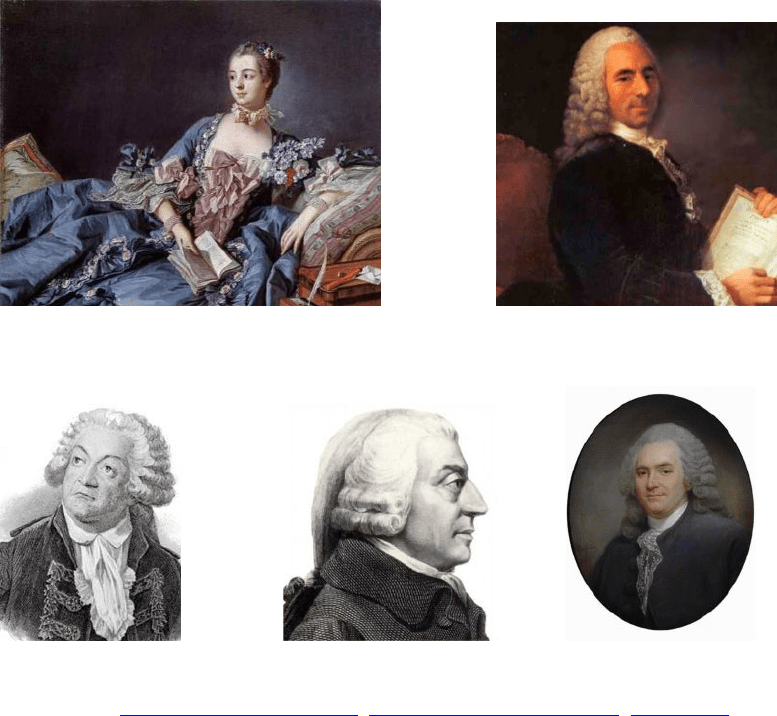

Мадам де Помпадур - картина Ф.Буше. Франсуа Кенэ

Мирабо Адам Смит Тюрго

Источники: www.biografiasyvidas.com

, http://fboisard.blogspot.com, www.i-u.ru

В экономическом кружке Версаля, функционировавшем под патронажем мадам Помпадур,

единственным не аристократом был ее лекарь Кенэ; шотландские гости – Юм и Смит – тоже

стали членами этого кружка.

В последующем высшая аристократия спонсировала распространение либеральных

экономических идей уже и в Англии. Адам Смит был учителем-гувернером у молодого

герцога Баклю и во время своего длительного пребывания во Франции сблизился с

французскими политэкономами и проникся их идеями – настолько, что собирался

посвятить свое основное произведение («Богатство народов») Франсуа Кенэ, основателю

либеральной школы. Работа Адама Смита над «Богатством народов» была также

спонсирована герцогом Баклю: тот назначил ему чрезвычайно щедрую пожизненную

пенсию в размере 300 фунтов в год, которую и продолжал неукоснительно выплачивать,

что позволило Смиту десять лет работать над своей книгой, не думая о хлебе насущном

([19] 16, с.140; [127]). Еще один английский либеральный экономист, Дэвид Юм, также

жил в течение долгого времени во Франции, был активным участником

аристократического кружка Франсуа Кенэ и глубоко проникся его идеями (и еще более -

его возможностями и связями среди «сильных мира сего»). Он-то и ввел Адама Смита в

этот кружок.

Таким образом, мы видим, что так называемую «буржуазную политическую

экономию», воспетую К.Марксом и положенную им в дальнейшем в основу своего

учения, развивала никакая не буржуазия, а те самые гранды, представители высшей

аристократии, которые, по Марксу, должны были быть сметены «буржуазными

революциями» - сметены вместе с их идеями и теориями, чего, как видим, не произошло.

Что же заставляло этих герцогов, маркизов и фавориток короля с такой

последовательностью и увлеченностью спонсировать и пропагандировать либеральные

экономические идеи, которые впоследствии, в течение XIX века, распространились на

весь мир? Лев Толстой в «Войне и мир» так описывал интересы и увлечения русской