Кузовков Ю.В. Мировая история коррупции

Подождите немного. Документ загружается.

441

Одним из важных направлений деятельности Ротшильдов было предоставление

кредитов десяткам различных иностранных государств, что было в то же время важным

элементом британской имперской политики, так как эти государства попадали в

зависимость от Ротшильдов, а заодно и от Великобритании. Так, Ротшильды дали

крупные многомиллионные ссуды Турции и Египту, что усилило их зависимость от

британской политики. И вводя войска в Египет в 1882 г., Великобритания защищала не

только принадлежащее ей имущество (Суэцкий канал), но и финансовые интересы

Ротшильдов. Характерно, что и в Египте, и в Турции, и в других странах ссуды

Ротшильдов предоставлялись, как правило, под залог государственных земель или

концессий ([170] pp.158, 186). Таким образом, цепь порабощения стран и народов

британским империализмом (военное и политическое давление на выбранную «жертву» –

введение режима свободной торговли – разорение ее промышленности и сельского

хозяйства – нищета и рабство населения) во второй половине XIX века дополнилась

последним логическим звеном. Великобритания начала при помощи Ротшильдов и других

финансовых магнатов сажать разоренные страны-банкроты на «финансовую иглу» под

залог их земель, богатств и ресурсов и постепенно отбирать эти богатства частично в свою

пользу, но в основном в пользу мировой олигархии.

В итоге государства Азии, Африки и других частей света, обремененные долгами,

становились послушными исполнителями британской политики. Но поскольку это были в

основном долги частным финансистам, таким как Ротшильды, то фактически они

следовали не только британской политике, но и политике этих финансистов,

определявших те условия, которые должна была выполнять страна-должник. А

британская армия и военный флот должны были обеспечивать послушание стран-

должников и усмирять возникавшие в них народные восстания. Этому феномену

сращивания государства и финансовых магнатов Великобритании в конце XIX – начале

XX вв. Хобсоном и Лениным были даны новые названия: «империализм» и «финансовая

олигархия». Но по существу в этом сращивании государства и олигархии не было ничего

принципиально нового. Мы видели то же самое при других олигархических режимах и за

две тысячи лет, и за 800 лет, и за 200-300 лет до британского империализма. Новое

заключалось лишь в том, что в промышленную эпоху особую роль приобрели именно

финансы и финансовая олигархия, которая превзошла по своей силе и влиянию другие

прослойки внутри олигархии (торговую олигархию, военную, промышленную,

земельную, криминальную и т.д.).

Впрочем, Хобсон и Ленин, а вслед за ними некоторые историки, пожалуй,

преувеличили роль именно финансовой олигархии в эпоху британского империализма

1

.

Мы и в прошлом видели магнатов, которых можно было бы отнести к финансовой

олигархии, таких как Красс в Древнем Риме и Фуггеры в Европе XVI века. Что касается

XIX века, то те же Ротшильды занимались не только финансовыми операциями, но и,

например, добычей нефти в России; они были крупными торговцами и спекулянтами на

рынках сырьевых товаров, а также драгоценных металлов и камней. Так, в конце XIX в.

они монополизировали мировой рынок ртути и участвовали совместно с другими

магнатами в создании мировой монополии на рынке алмазов и бриллиантов (De Beers).

Как пишет Р.Дэвис, их интерес к рубинам Бирмы подтолкнул британское правительство в

1886 г. к тому, чтобы сделать своей колонией также и эту страну, граничившую с

британской Индией ([170] p.212).

Причем, эта сфера деятельности приносила Ротшильдам, возможно, не меньшие

прибыли, чем финансовые операции. Например, им удалось в 1870 г. заключить

исключительно выгодный контракт с Испанией, по которому они контролировали все

производство и экспорт ртути из этой страны и при этом совсем не инвестировали в ее

производство - все инвестиции осуществлялись за счет испанского правительства.

1

С ними спорит, например, Р.Дэвис, утверждая, что не только финансовые интересы были движущей силой

британского империализма ([170] p. 201).

442

Несмотря на это, они получали 54% прибылей от продаж испанской ртути, в то время как

испанское правительство получало очень мало или совсем ничего, так как значительная

часть ее доли в прибылях (46%) уходило на инвестиции в добычу и производство ртути.

Лишь спустя полвека (в 1921 г.) Испании удалось расторгнуть этот кабальный договор с

Ротшильдами – до этого его расторжение было невозможным и могло повлечь

международные санкции ([193] pp.580-581). Конечно, возникает вопрос, каким образом

Ротшильдам удалось добиться от испанских чиновников заключения столь выгодного для

них контракта.

Как видим, источники прибылей олигархии в XIX веке принципиально не

изменились. Источником самых крупных прибылей по-прежнему были товарные

спекуляции, монополизация рынков и получение эксклюзивных контрактов или

комиссионных от государства как следствие каких-то особых услуг или подкупа

чиновников. Сохранился и такой источник прибылей, как прямой военный грабеж, в духе

кондотьеров позднего средневековья. Примером такого рода является деятельность

Сесила Родеса в Южной Африке. Этому удачливому английскому торговцу и спекулянту

удалось в 1890-х годах совместно с партнерами установить контроль над 90% мирового

производства алмазов и бриллиантов (с образованием компании De Beers), а также занять

весомое место в южноафриканской золотодобыче. Но его амбиции простирались намного

дальше, чем сколачивание крупного состояния. Он мечтал всю Африку превратить в

британскую колонию и построить железную дорогу от Каира до Кейптауна, и даже США

опять сделать британской колонией.

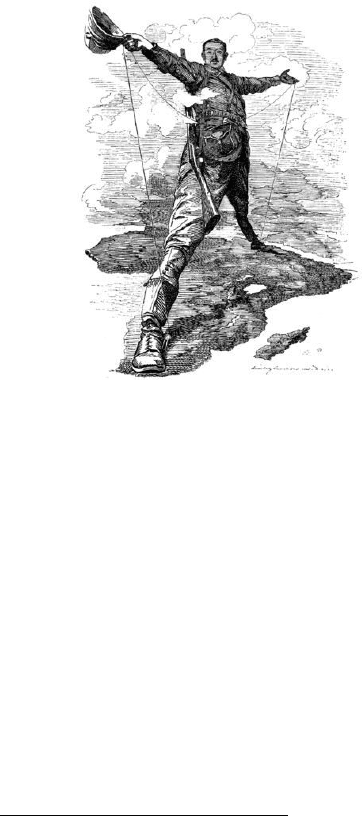

Колосс Родосский. Источник: [17]

Эта карикатура на Сесила Родеса появилась после того как он объявил о своих планах провести

телеграф от Кейптауна до Каира.

До США у него руки не дошли, но зато в Африке он развернул действительно

бурную деятельность. Действуя где хитростью и подкупом, где военной силой и

провокациями, он в течение 1880-1900 гг. установил контроль над огромными

территориями в Африке, которые ранее были свободными. Сегодня это территории

четырех африканских государств – Зимбабве, Замбии, Малави и Ботсваны, и их площадь в

несколько раз превышает площадь современной Великобритании. Подобно феодальным

баронам или подобно Валленштейну во время Тридцатилетней войны в Европе, Родес

стал по сути единоличным правителем в этих вновь образованных государствах

1

. Он даже

не постеснялся их назвать своим именем: Южная Родезия, Северная Родезия и т.д. А с

непокорными местными вождями он безжалостно расправлялся военной силой, как это

1

В последующем, после смерти Родеса, они были превращены в британские колонии.

443

произошло с негритянским королем Лобенгулой в 1893 г., который пытался восстановить

утраченный контроль над Зимбабве [182].

Фактически Родес явился и зачинщиком англо-бурской войны. Став в 1890 г.

премьер-министром британской Капской колонии, он предпринял попытку подчинить

своей власти голландских колонистов Трансвааля (буров). В этих целях в 1895 г. он

организовал военную провокацию против буров, которая, хотя и закончилась неудачно, но

положила начало военному противостоянию буров и англичан, что привело через

несколько лет к кровопролитной англо-бурской войне. Заслуги Сесила Родеса перед

Британской империей были оценены очень высоко. Как пишут историки, сама королева

Виктория (1837-1901 гг.) его ценила и находила привлекательным его «империализм»

(Rhodes, Cecil [182]), в основе которого, как видим, лежало то же стремление к личной

власти путем военных захватов, что и у кондотьеров времен Тридцатилетней войны.

Следует отметить исключительную враждебность британского империализма

всяким национальным движениям и всяким нациям вообще. В течение XIX века

произошло несколько очень крупных восстаний в Китае против господства иностранных

купцов, но все они безжалостно подавлялись. Например, во время тайпинского восстания

(1850-1864 гг.) английские и французские войска прошли через всю страну и совершали

повсюду страшные насилия над китайцами, стремясь восстановить в стране власть

маньчжурской династии. Еще более жестоко было подавлено восстание сипаев в Индии

(1857-1859 гг.). Англичане выгнали все население Дели из своих домов на улицу и

устроили над ним скорую расправу. Тысячи людей были убиты; многих арестованных

казнили без всякого суда и следствия, для устрашения населения [221]. Казни

производились с особой жестокостью: англичане привязывали индийцев к жерлу пушки и

выстреливали из нее, отчего тело разлеталось в клочья. В Африке в британских колониях

была создана система апартеида – расовой дискриминации негритянского населения.

Таким образом, впервые в истории на государственном уровне была создана и

утвердилась доктрина неполноценности отдельных рас и наций – предшественница

нацистских доктрин XX века.

Подавление индийского восстания англичанами – картина В.Верещагина

Интересно, что ни британское правительство, ни магнаты, принимавшие активное

участие в формировании его внешней политики, даже не старались придать этой политике

более респектабельный вид. И это касалось не только Индии, Китая или Ирландии, но и,

например, Балкан, находившихся в самом центре Европы. Хорошо известно о бедствиях

славян, греков, армян и других христианских народов, оказавшихся под турецким игом. В

течение всего XIX в. происходили восстания этих народов против турецкого владычества,

444

но они жестоко подавлялись турецкими войсками, которые при этом совершали страшные

злодеяния, порой просто вырезая местное население или сжигая его живьем в домах и

христианских храмах. Ведущие европейские державы: Франция, Германия, Россия, - были

возмущены турецкой политикой и требовали ее изменения. В частности, в 1875-1876 г.

начались массовые восстания в Боснии и Герцеговине, Сербии, Черногории, Болгарии, и

турецкие войска в очередной раз совершили чудовищные злодеяния при подавлении

восстания в Болгарии. Весь мир был возмущен таким поведением Турции. Франция,

Германия и Россия на совещании в Берлине в мае 1876 г. составили так называемый

Берлинский меморандум, в котором потребовали от Турции проведения реформ с

введением автономии для балканских народов. В самой Англии пресса с возмущением

писала о турецких злодеяниях. Но британская правящая верхушка опять выступила

против общественного мнения Европы. Она и не думала менять свою политику всемерной

поддержки Турции и послала свой флот для поддержки действий Турции по подавлению

восстаний балканских народов ([39] 4, VI, 2). Как пишет Р.Дэвис, для английского

премьера Дизраэли и других поддерживаемых Ротшильдами политиков была

неприемлема логика, по которой аморальность турецкого режима должна была влиять на

их отношение к Турции ([170] p.155): в их внешней политике не было никакого места для

морали или гуманизма.

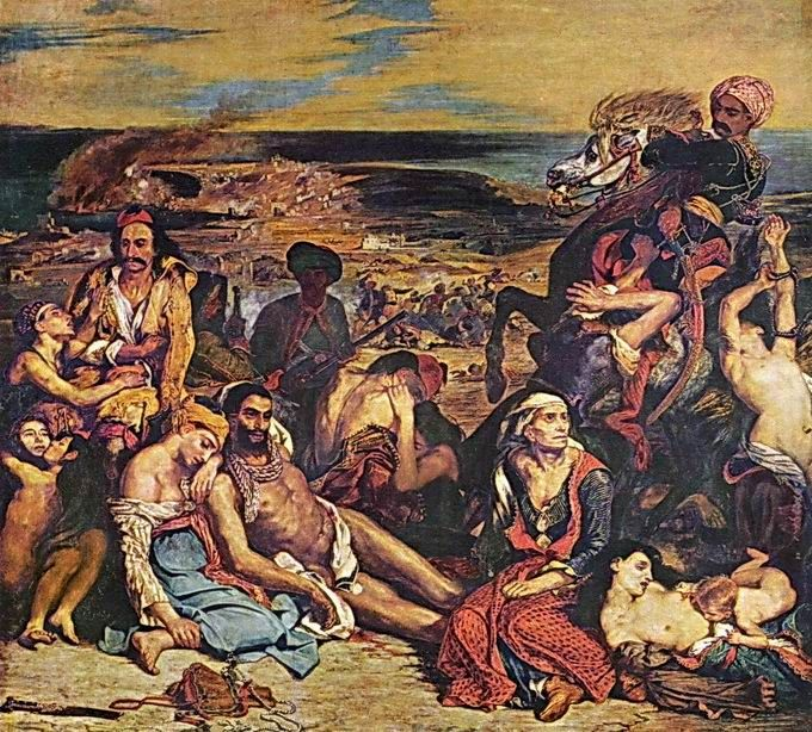

Резня на Хиосе – картина Э.Делакруа

Причем, политики и государства, придерживавшиеся противоположных взглядов,

вызывали у них настоящую ненависть. Известно, например, что Ротшильды и

поддерживаемые ими политики проводили в этот период явно антироссийскую политику.

445

В частности, сам Дизраэли в письме английской королеве Виктории в августе 1877 г.

писал о «чрезвычайной враждебности» Ротшильдов «современной политике России»

([170] p.156). А внешняя политика России в этот период как раз преследовала

высокоморальную цель – освобождение славян, греков и других христианских народов из-

под турецкого ига. Но эти альтруистические мотивы во внешней политике были

совершенно непонятны и неприемлемы для британской правящей верхушки.

Именно поэтому русско-турецкая политика Великобритании в этот период кажется

на первый взгляд совершенно непонятной. Она непонятна лишь до тех пор, пока не

учитываются эти особенности олигархического мышления, ненавидящего все, что не

связано с денежными интересами, а связано с чистым альтруизмом или гуманизмом. Эта

ненависть к национально-освободительному движению балканских народов и к

альтруистической политике России была особенно заметна в течение всего периода от

Крымской войны 1854-1856 гг. до Берлинского конгресса 1878 г.

Сама Крымская война была одним из ярких примеров такой политики британской

олигархии. Формально Англия поддержала Турцию в войне с Россией. Но Россия не

имела никаких планов аннексии территории Турции, поэтому всем было ясно, что речь

идет о стремлении британской правящей верхушки не допустить освобождения

балканских народов из-под турецкого ига

1

. В войне погибло примерно 250 тысяч англичан

и французов и столько же русских. Для чего она была нужна Англии или Франции, для

чего гибли в Крыму англичане и французы – ни в Англии, ни во Франции так никто и не

понял: ни та, ни другая от победы в войне ничего не получили. Весь выигрыш от войны

достался Турции, а проигрыш – в основном балканским христианам. Даже английский

историк Д.Тревельян, писавший историю Англии в интересах английского

истеблишмента, был вынужден признать, что Крымская война «являлась просто глупой

экспедицией в Черное море, предпринятой без достаточных оснований, потому что

английскому народу наскучил мир… Буржуазная демократия, возбужденная своими

излюбленными газетами, подстрекалась к крестовому походу ради турецкого господства

над балканскими христианами…» ([111] с.573).

В самой Англии лидер оппозиции Гладстон призывал изменить политику

Великобритании на Балканах и хорошо аргументировал свои доводы. Давайте позволим

России создать независимые славянские государства у ее границ, - говорил он. Эти

государства станут буфером, который не позволит России расширять свою территорию

далее на Балканы (что и произошло в последующем) ([170] p.155). Но такой совершенно

здравый подход не был приемлем для британской правящей верхушки по двум причинам.

Его принятие означало, что Великобритания, во-первых, потакает неким

альтруистическим началам в мировой политике (со стороны России), и, во-вторых,

поощряет движение наций в сторону самоопределения. Поэтому Ротшильд и Дизраэли

категорически отвергли эту идею Гладстона.

Ту же политику проводили они и во время русско-турецкой войны 1877-1878 гг.

После того как Турция в результате сокрушительного поражения согласилась с созданием

славянских государств на Балканах и подписала соответствующий мирный договор в Сан-

Стефано в марте 1878 г., Великобритания, угрожая войной России и даже приведя

военные корабли в Черное море, настояла на пересмотре этого договора

2

. В итоге на

Берлинском конгрессе в июне 1878 г. независимость славянских государств была

существенно урезана. Во-первых, территория Болгарского государства была сокращена в

1

В 1853 г. Россия предприняла попытку добиться улучшения положения православных христиан,

потребовав для них религиозно-культурной автономии на территории Османской империи. А после отказа

последней начала против нее войну, введя свои войска на Балканы. В ответ на это Великобритания начала

военные действия против России, решив ее «наказать». Так началась Крымская война 1854-1856 гг., в

которой на стороне Великобритании воевала также Франция, Турция и Пьемонт-Сардиния.

2

В соответствии с этим договором должно было быть создано огромное независимое Болгарское

государство, Румыния, а также Босния и Герцеговина и армянские территории в качестве автономии в

составе Османской империи.

446

3 раза по сравнению с тем, о чем договорились в Сан-Стефано, и значительная часть

болгар так и осталась под турецким игом ([39] 4, VI, 2). Во-вторых, Босния и Герцеговина

были включены в состав Австро-Венгрии, что, в свою очередь, похоронило надежды

Хорватии и Словении на освобождение от австрийского господства. В-третьих, были

проигнорированы пункты договора Сан-Стефано, касавшиеся образования автономии для

армян. Не были забыты и британские имперские интересы – согласно достигнутым в

Берлине договоренностям Турция передала Кипр Великобритании, и он стал британской

колонией. Таким образом, Британия за свою помощь Турции в сохранении турецкого

господства над балканскими славянами и армянами получила и свои «комиссионные», что

позволило ей увеличить свои собственные колониальные владения.

Некоторые английские историки почему-то считают, что таким образом

Великобритания боролась чуть ли не с российской агрессией на Балканах. Но в

действительности, как и в Крымской войне, она боролась не с российской агрессией,

поскольку у России не было цели присоединить Балканы к себе, а с национально-

освободительным движением народов, оказавшихся под турецким игом, которые

поддерживала Россия. И подавление этого движения британской правящей верхушкой - в

частности, присоединение Боснии и Герцеговины к Австро-Венгрии - сыграло роковую

роль в последующих событиях, спровоцировав убийство наследника австрийского трона в

столице Боснии Сараево в 1914 г. сербским националистом и втянув Европу в Первую

мировую войну. А игнорирование достигнутых в Сан-Стефано договоренностей в

отношении армянской автономии привело к геноциду армян, начавшемуся в Турции уже в

1890-е годы и приведшему к истреблению в конце XIX - начале XX вв. миллионов армян

турками. Лайонел Ротшильд, глава дома Ротшильдов, писал по поводу турецкой политики

Великобритании премьер-министру Дизраэли незадолго до Берлинского конгресса 1878 г.

(когда британский подход был уже высказан России): «я не могу выразить, как я радуюсь

успеху патриотической и справедливой политики» ([170] p.155). Так британская

олигархия понимала патриотизм и справедливость.

Как уже было сказано, Ротшильды не были единственным олигархическим

семейством Великобритании XIX века, таких семейств было, по крайней мере, несколько

десятков. То исключительное влияние, которое Ротшильды в определенный период

оказывали на политику Великобритании, определялось, по-видимому, тем, что они были,

во-первых, одним из богатейших семейств, и во-вторых, они были типичными

представителями своего класса и выражали его интересы. Поэтому то, что они делали в

области внешней политики, встречало молчаливое одобрение всей верхушки. Если у них и

были расхождения во взглядах с другими магнатами, то это касалось лишь тактики, но не

целей и общего направления внешней политики. Например, Ротшильд не одобрял идеи

Родеса о развязывании войны с бурами и о превращении всей Африки в британскую

колонию силовым методом, он предпочитал порабощать страны и народы при помощи

торговли и финансов. В частности, он говорил Родесу, что со временем и Трансвааль, и

весь юг Африки без всякой войны окажется под контролем у англичан. Как пишет

Р.Дэвис, Ротшильды были ярыми сторонниками идеи свободной торговли и ярыми

противниками другой идеи – идеи о том, что государство должно заботиться о

благосостоянии своих граждан ([170] pp.215-217). Между тем, именно забота о

благосостоянии своих граждан отличает некоррумпированное государство от

коррумпированного.

Заканчивая характеристику мировой олигархии XIX века, необходимо отметить

еще два момента. Во-первых, помимо британской правящей верхушки, в мировую

олигархию той эпохи входила и часть правящих кругов других колониальных государств:

Франции, Голландии и других, – при сохранении лидирующей роли Британии. Во-вторых,

во всех колониях и экономических колониях мировая олигархия опиралась на местную

олигархию, без которой ее власть над этими странами была бы непрочной или просто

невозможной. Например, в Испании в дешевой распродаже ресурсов и земель в XIX веке

447

принимали участие как иностранцы, так и местные спекулянты и финансовые воротилы. В

частности, во время грандиозной распродажи земель в 1845 г, когда было продано

порядка 15-20% всех земель страны, именно спекулянты и финансисты получили

возможность скупить эти земли по дешевке. Было объявлено, что в качестве оплаты

принимаются облигации государственного долга Испании, которые к тому времени

многократно обесценились. Спекулянты быстро скупили эти облигации и затем с их

помощью на земельных аукционах выкупали выставленные участки земли, которые

обходились им невероятно дешево, во много раз дешевле объявленной цены. В то же

время крестьянам, рассчитывавшим на возможность выкупа земли в рассрочку, испанское

правительство не предоставило такой возможности - крестьяне были вынуждены

уплачивать всю сумму сразу и в полном размере деньгами (которых у них не было).

Поэтому они лишь поражались тому, с какой быстротой спекулянты раскупают земельные

участки, а сами ничего не могли купить. Как видим, условия продажи земель были

дискриминационными по отношению к крестьянам и явно более предпочтительными по

отношению к международным и местным финансовым спекулянтам. Налицо сговор

между испанской чиновничьей олигархией, организовавшей эти аукционы, и

международной и местной финансовой олигархией ([193] pp.554-556).

Другим примером сотрудничества международной и местной олигархии может

служить та необычайная поддержка, которую Британия оказывала местным князьям в

Индии, поддерживая их местнические интересы и разваливая все, что служило

объединению страны в единое целое. Как пишет российский историк С.Кара-Мурза,

«Когда англичане захватили Индию, очень развитую по тем временам страну, не знавшую

голода, они первым дело уничтожили большую ирригационную систему, поддержав

сепаратизм князьков и добившись отката назад в государственном устройстве – к

раздробленности, при которой большая оросительная система не могла существовать»

([47] pp.554-556). По-видимому, разрушение ирригационной системы (наряду с введением

свободной торговли) было одной из причин тех страшных голодоморов, которые охватили

Индию с середины XIX по начало XX вв. Но это мало волновало британскую

колониальную администрацию, намного больше ее заботили, во-первых, поддержание

страны в состоянии раздробленности (чему способствовало разрушение единой

оросительной системы), а во-вторых, поддержание хороших отношений и сотрудничество

с мелкими местными князьями и раджами (то есть с местной олигархией), которые

помогали англичанам удерживать власть над Индией и подавлять восстания индийского

народа

Это трепетное отношение британской правящей верхушки к местной олигархии

можно иллюстрировать следующим примером. В 1877 году, через двадцать лет после

грандиозного восстания, охватившего всю страну и чуть было не уничтожившего

британское господство в Индии, там был организован настоящий «спектакль» с участием

королевы Виктории (1837-1901 гг.). Формальным поводом для празднества явилось

провозглашение английской королевы императрицей Индии, но неформальным поводом,

по-видимому, являлось 20-летие успешного подавления британскими и местными

властями общеиндийского восстания 1857 года. На грандиозное торжество были

приглашены 300 раджей и князьков со всей Индии, которым королева торжественно

обещала соблюдать их традиционные права и обычаи. А раджи имели возможность

высказать свое почтение британской королеве, которая теперь стала еще и императрицей

Индии. Как отмечает С.Шама, устроенный по этому случаю банкет и сопровождавшие его

развлечения были самыми роскошными и дорогими в английской истории, и

продолжались целую неделю. По словам английского историка, за эту неделю в Индии от

голода умерли тысячи индийцев, так как многие регионы страны были поражены

голодомором, но это совершенно не смущало устроителей торжества [294].

448

Виктория и Дизраэли. Карикатура Д.Тенниела в журнале «Панч» от 15 апреля 1876 г. (в

связи с провозглашением королевы Виктории императрицей Индии). Источник: [17]

На рисунке изображен британский премьер-министр Дизраэли, преподносящий королеве

Виктории корону Индии.

Глава XV. Индустриализация Запада и раскол мировой олигархии

(конец XIX – начало XX вв.)

Как было показано в предыдущей главе, в середине XIX в. мир был однополярным.

Миром правила Британия, она процветала за счет эксплуатации и ограбления других стран

и народов, она устанавливала правила игры во всем мире. В соответствии с этими

правилами мир делился на хищников и на их добычу. Львиная часть добычи

принадлежала британскому льву. Хищникам поменьше, например, Франции, также могла

перепасть их часть добычи, если они были готовы играть по этим британским правилам

игры. Если же кто-то пытался играть по своим правилам или, не дай Бог, помогать

жертвам, как, например, Россия в середине XIX века, то британский лев тут же

обрушивался на нарушителя всей своей львиной мощью и наказывал за нежелание

соблюдать звериные законы. А другие хищники, радуясь, что наказывают не их, и

стараясь продемонстрировать свою лояльность, тоже старались укусить строптивца, благо

он уже был подмят британским львом и не мог дать им сдачи.

Но эта картина однополярного звериного царства вдруг в конце XIX в. очень резко

и быстро изменилась. Британский лев неожиданно одряхлел, а другие хищники столь же

неожиданно окрепли и некоторые даже превзошли его своей силой. Это случилось

потому, что целому ряду стран Европы и Северной Америки удалось провести

индустриализацию или, как пишут экономические историки, «вторую промышленную

революцию», чего не удалось сделать Великобритании. А в новейшую историческую

эпоху именно уровень индустриализации в первую очередь определял и определяет

экономическую и военную мощь страны и государства.

15.1. Причины быстрой индустриализации Западной Европы и Северной Америки и

упадка Великобритании в конце XIX – начале XX вв.

Великобритания была бесспорным мировым промышленным лидером вплоть до

последних десятилетий XIX в. Так, совокупные мощности хлопчатобумажной

449

промышленности

1

трех крупнейших стран Запада: США, Франции и Германии, -

составляли лишь 45% от мощностей Великобритании в 1834 г. и 50% в 1867 г. ([152] 1,

p.443). Примерно таким же – 2 к 1 – было и соотношение между Великобританией и тремя

названными странами по выпуску чугуна. Таким образом, в середине столетия

промышленность Великобритании была приблизительно в два раза мощнее, чем

промышленность трех других ведущих стран Запада, вместе взятых.

Но на рубеже XIX и XX вв. произошел резкий рост промышленных мощностей и

промышленного производства США, Германии, Швеции, Дании, а также, в несколько

меньшей мере, Франции, Канады, Италии, России и некоторых других стран. Например,

выпуск чугуна в Германии с 1845/54 по 1910/13 гг. вырос в 80 раз и в полтора раза

превысил выпуск чугуна в Великобритании. Еще бóльшим оказался разрыв в объемах

выпуска современной и наукоемкой продукции. Накануне Первой мировой войны

Германия превосходила Великобританию по выпуску стали в 2,3 раза, по производству

электроэнергии – в 3,2 раза ([193] pp.773-779). По объему производства продукции

химической промышленности в 1914 г. США превзошли Великобританию в 3,1 раза,

Германия – в 2,2 раза, а Франция почти догнала Великобританию ([253] p.233). В целом

по уровню производства в обрабатывающей промышленности Великобритания

переместилась к 1913 г. с первого на третье место, пропустив вперед себя США и

Германию ([152] 1, p.25).

Как пишет английский историк Д.Белчем, хотя некоторые экономисты пытались

при помощи сложных расчетов доказать обратное, но «никакие расчеты… не могут

скрыть главного – экономика [Великобритании] не смогла осуществить техническое и

организационное перевооружение на этапе “второй промышленной революции”. Старые

экспортные отрасли продолжали производить старую продукцию без всякой

модернизации, продолжая доминировать в экономике, в то время как в химической,

электротехнической, автомобилестроительной отраслях и в транспортном

машиностроении… задавали тон страны, поздно вставшие на путь индустриализации»

([135] p.194). Историк называет случившееся с Англией в то время «голландской

болезнью», по аналогии с тем, что происходило в Голландии в XVIII в. в эпоху

английской Промышленной революции. В итоге, - пишет Д.Белчем, - «потеряв

конкурентоспособность, Великобритания превратилась в паразитирующую торгово-

финансовую экономику, живущую за счет приобретенной ранее монополии и

накопленного богатства…» ([135] p.197).

Естественно, возникает вопрос, в чем причины или причина произошедшего. На

сегодняшний день есть только одно удовлетворительное объяснение: все вышеуказанные

страны, где на рубеже XIX-XX вв. произошла быстрая индустриализация, прибегли в тот

период к жесткому протекционизму. Ни одного другого удовлетворительного объяснения

экономические историки дать не в состоянии, несмотря на то, что такие попытки

предпринимались. Например, П.Байрох констатирует, что европейские страны,

перешедшие к протекционизму, в 1892-1914 гг. росли намного быстрее, чем

Великобритания, и приводит таблицу, показывающую, как резко ускорился

экономический рост в европейских странах после их перехода к протекционизму ([153]

pp.70, 90). Л.Кафанья указывает на очевидную роль протекционизма в индустриализации

Италии в этот период, Д.Норт и М.Билс – на его роль в индустриализации США, В.Коул и

П.Дин – в индустриализации Германии, Р.Портал – в индустриализации России ([192]

p.317; [152] 1, pp.680-681, 17-18, 824-844; [137] p.1044).

Совершенно очевидно, что открытие Великобританией своей экономики для

внешней конкуренции в середине XIX в. в конечном счете оказало ей самой «медвежью

услугу». Конечно, благодаря этому ей удалось в какой-то момент заставить многие страны

также открыть свою экономику для английских товаров, что способствовало росту

1

Именно эта отрасль промышленности была сильнее всего развита в ту эпоху, и ее развитие определяло

уровень общего промышленного развития страны.

450

британского экспорта и процветанию Англии в середине столетия. Но до многих

государств: США, Германии, России, Италии, Франции и т.д., - в конечном счете, дошла

суть происходящего, и они ввели высокие таможенные пошлины, защитив свои

внутренние рынки. Эта протекционистская защита снизила риск инвестирования и

привела к бурному строительству новых предприятий и целых новых отраслей в этих

странах, в то время как в самой Великобритании, открытой для внешней конкуренции, эти

стимулы отсутствовали, поэтому, как пишет Д.Белчем, «фирмы не желали брать на себя

риск и расходы по внедрению инноваций» ([135] p.195).

Между тем, кризис поразил не только английскую промышленность, но и сельское

хозяйство, о чем противники свободной торговли в Англии предупреждали еще в

середине XIX века. Но высокотехнологичное английское сельское хозяйство тогда имело

еще большие конкурентные преимущества. Кризис начался тогда, когда США внедрили у

себя современные сельскохозяйственные методы, чему также помог протекционизм, и

завалили мировой рынок дешевым зерном. В итоге производство зерна в Великобритании

с 1865/74 по 1905/14 гг. сократилось на 26%, несмотря на рост населения, и страна

превратилась в крупного импортера этого основного вида продовольствия. В то же самое

время Германия, несмотря на примерно такие же природно-климатические условия, что

были в Англии, но благодаря протекционизму, за тот же период увеличила производство

зерна в 2,2 раза и по объемам его производства в 1905/14 гг. превысила Великобританию

почти в 9 раз ([192] p.752).

В действительности последствия свободной торговли для Великобритании могли

бы быть намного хуже, если бы не ее огромная колониальная империя. Ее колонии

служили ей, с одной стороны, источниками дешевого сырья, чего не имела, например,

Германия, а с другой стороны, рынками сбыта для дряхлеющей промышленности. И то,

что эту промышленность не постиг быстрый и полный крах, объяснялось прежде всего

тем, что ее текстиль и прочие изделия навязывались британским колониям, не имевшим

никакого собственного промышленного производства и вынужденным волей-неволей

покупать то, что им привозили из Великобритании. Таким образом, вся эта неуклюжая

полуфеодальная конструкция, называвшаяся Британской империей, все более отставала от

современного прогресса, и к деиндустриализации британских колоний: от Западной

Африки и Ирландии до Индии, - произошедшей еще в XVIII – начале XIX вв., добавилась

и начавшаяся теперь деиндустриализация самой Англии. Так глобальная экономика в

очередной раз доказала свою нежизнеспособность.

В то же время удивительна не только та скорость, с которой произошла

индустриализация США, Германии и других стран, указанных выше, но и единодушный

порыв этих государств в сторону введения протекционизма. Переход к

протекционистской политике начался: в США – в 1861 г., в Австро-Венгрии – в 1874/75

гг., в России – в 1877 г., в Германии – в 1879 г., в Испании – в 1886 г., в Италии – в 1887 г.,

в Швеции – в 1888 г., во Франции – в 1892 г. ([152] 1, p.472, [153] р.90). Касательно

европейских стран это можно объяснить двумя причинами. Во-первых, затяжной

экономический кризис, начавшийся после либерализации европейской торговли в 1860-е

годы (см. предыдущую главу), убедительно продемонстрировал всем странам, что

обещания и прогнозы либеральных экономистов оказались неверными. Во-вторых,

европейским государствам начала надоедать агрессивная политика британского

империализма, не желавшая считаться ни с их собственной политикой, ни со

складывавшимся в Европе общественным мнением. Как пишет американский историк

А.Гершенкрон, неспособность России закрепить победу в русско-турецкой войне 1877-

1878 гг. ввиду противодействия Великобритании показала русскому правительству

необходимость быстрой индустриализации ([179] p.158). Эта необходимость стала

очевидной потому, что в новейшую эпоху только индустриализация могла обеспечить

государству экономическую и военную мощь, необходимую для того, чтобы играть