Кузовков Ю.В. Мировая история коррупции

Подождите немного. Документ загружается.

461

раз превышал средний уровень доходов буржуазии, а последний, в свою очередь, также

примерно в 10 раз превышал средний уровень доходов рабочих и крестьян ([253] p.265).

Таким образом, буржуазия конца XVIII - начала XIX вв. – это типичный средний класс,

находившийся ровно посередине между «нацией богатых» и «нацией бедных».

И вот именно этот средний класс был объявлен Марксом и Энгельсом врагом

номер один для пролетариата. Правда, они придумали новое определение для «класса

буржуазии» - к нему они отнесли всех, кто «владеет средствами производства» или

нанимает рабочую силу. Надо сказать, что определение это - весьма туманное и

непонятное даже для людей со специальным экономическим образованием

1

, а уж что

говорить о рабочих, для которых оно предназначалось. Понятно, что после чтения или

выслушивания марксистов они могли сделать лишь один вывод – буржуазия, то есть

средние классы, все, кто не относится к рабочим – это враги. Интересно, что сами

социалисты (последователи марксизма) этой формулой были также поставлены в

двусмысленное положение по отношению к рабочим – ведь почти все руководители и

активные члены социалистических партий в то время не были рабочими, а были самыми

что ни на есть представителями «буржуазии». Поэтому когда, например, на

учредительную конференцию лейбористской партии Великобритании в 1893 г. в

провинциальный Брэдфорд приехала группа социалистов из Лондона, включая известного

писателя Бернарда Шоу, то, как пишет Д.Белчем, рабочие, которых было там

подавляющее большинство, встретили их с крайней подозрительностью, сохранявшейся

до конца конференции ([135] pp.237-238). Да и как можно было к ним относиться иначе?

Ведь эти социалисты в шикарных лондонских костюмах были в глазах рабочих самой

настоящей буржуазией – буржуазией, которая согласно их собственным речам, была

врагом рабочих. Представьте себе картину – мужчина на улице пытается уговорить

мальчика пойти к нему домой. И при этом говорит: я знаю, мама (то есть Маркс) тебе

говорила, что все дяди на улицах – ужасные негодяи, и с ними нельзя заводить

знакомство. Твоя мама, конечно, права, но я – единственный хороший дядя, поверь мне,

мальчик, я самый хороший и добрый из всех нехороших дядей.

Приведенный пример, наверное, преувеличивает ту степень недоверия между

низшими и средними слоями населения, которая возникла в Европе под влиянием

марксизма, но нет никакого сомнения в том, что он способствовал росту этого недоверия.

И по мере роста влияния марксизма и численности социалистических партий,

руководствовавшихся идеями Маркса, это недоверие росло. Стоит ли удивляться тому,

что единый народный фронт, потрясший всю Европу революциями в 1840-х годах, во

второй половине XIX века раскололся. Парижская коммуна 1871 г. была почти

исключительно пролетарской по своему составу, при этом рабочие не желали

сотрудничать ни с буржуазией, ни с крестьянами. Маркс это громко приветствовал,

провозгласив коммуну первым крупным выступлением пролетариата против «буржуазных

эксплуататоров». В итоге французская олигархия утопила как Парижскую коммуну, так и

возникшие пролетарские коммуны в других французских городах (в Лионе, Марселе,

Тулузе и т.д.) в 1871 г. в страшных потоках крови. Только за одну «кровавую неделю» (21-

28 мая) в Париже было убито 20 тысяч коммунаров, тысячи других были высланы на

каторгу на тропические острова – также практически на верную смерть. Итогом

Парижской коммуны было, как пишет историк Г.Райт, еще большее отчуждение рабочих

от других слоев французского общества [197].

1

Следуя этому определению, например, практикующего врача, адвоката или писателя, нанявшего себе

помощника или секретаря, уже следует отнести к «классу буржуазии». А крестьян и подавно следует

отнести к этому классу, поскольку все их хозяйство, даже у самых бедных крестьян, является «средствами

производства». С другой стороны, миллиардер-рантье, вложивший свой миллиард в недвижимость и

ростовщические операции, и торгово-финансовый магнат, наживающий огромные деньги на товарных и

финансовых спекуляциях, согласно данному определению, не относятся к «классу буржуазии», поскольку

они сами не владеют средствами производства и не нанимают рабочую силу.

462

Другим свидетельством раскола народного фронта является пропасть, возникшая

между двумя его крупными течениями того времени – социалистическим и рабоче-

профсоюзным. В Великобритании параллельно существовали, с одной стороны,

социалистическое движение, и с другой стороны, профсоюзы и лейбористская партия

рабочего класса, которые, как было показано, не доверяли марксистам-социалистам.

Примерно такая же картина была повсюду в Европе. Как отмечает историк П.Стирнс,

социалистические партии, возникшие в Европе в 1860-х и 1870-х годах, находились под

сильным влиянием идей Маркса [185]. Но его туманные идеи о построении социализма и

коммунизма были непонятны рабочим. Кроме того, как отмечалось выше, лидеры

марксистов-социалистов не могли найти общего языка с рабочими, которые их

воспринимали как представителей «буржуазных эксплуататоров», но стремящихся им

доказать, что они – единственные хорошие дяди среди плохих дядей. Поэтому

профсоюзное движение и рабочие партии типа лейбористской, охватывавшие миллионы

рабочих, существовали параллельно социалистическому движению, охватывавшему в

основном образованную интеллигенцию и средние слои общества, и практически никак с

ним не пересекались. Крестьянское движение также развивалось само по себе, тем более

что марксисты объявили крестьянство если не врагом, то колеблющимся классом,

стремящимся при первой возможности примкнуть к врагам – к буржуазии. Таким

образом, мы видим, что классики марксизма и их последователи опять, искусственным

образом, воссоздали взаимное отчуждение и даже вражду между разными группами

людей, что было ранее характерно для феодального и постфеодального сословного

общества. Тем самым было показано, что политику «разделяй и властвуй» можно

проводить и в таком обществе, где уже нет сословий.

Эта искусная политика британской олигархии, для которой марксизм был лишь

одним из инструментов идеологического и политического манипулирования, объясняет

тот факт, почему ни одна из ведущих партий Великобритании конца XIX – начала XX вв.

не выражала интересы большинства населения, а в целом политическая система служила

только интересам правящего класса. Сложившуюся ситуацию хорошо описал Дэвид

Ллойд Джордж, один из радикальных британских политических деятелей той эпохи,

который во время публичного выступления в апреле 1903 г. сказал: «В настоящее время в

этой стране – около 6 миллионов избирателей, и, тем не менее, правительство находится в

руках одного класса. Они так манипулируют парламентом, что он также находится в

руках этого одного класса… И неважно, какая партия до настоящего времени находилась

у власти, все равно практически страной все время правит тот же самый класс» ([208]

pp.74-75).

В Англии в то время доминировали две ведущие партии – консервативная партия

(тори) и либеральная партия. Первая уже давно превратилась в реакционную партию

британского истеблишмента, выражавшую интересы богатой верхушки. В частности, как

указывает Д.Григг, тори по всем вопросам были единодушны с Палатой лордов, не было

случая, чтобы лорды выступили против какого-либо решения или закона, выдвинутого

консерваторами ([208] p.154). Что касается либеральной партии, то это была

эклектическая смесь различных людей и движений, и на ее примере также хорошо видно,

как британская олигархия умело манипулировала политикой и идеологией в самой

Англии. Дело в том, что слово «либерализм», родившееся в эпоху Французской

революции, первоначально было связано с борьбой за освобождение (liberation) народа от

тирании, иными словами, с борьбой за политические права массы населения. Но как

только начался «крестовый поход» за свободную торговлю, то олигархия тут же

использовала удачное слово «либерализм» для целей этого «крестового похода» - дескать,

нужно освободить внешнюю торговлю и купцов от «тирании государства» (то есть от

таможенных пошлин). Таким образом, к середине XIX века оказалось, что слово

«либерализм» сочетает два плохо сочетаемых течения – одно за политические права

основной массы населения, а второе – за экономические права крупного капитала,

463

торговцев и международных спекулянтов, поскольку именно они во все эпохи получали и

получили опять в XIX в. (см. главу XIV) основной выигрыш от либерализации внешней

торговли. Соответственно, и либеральная партия в Великобритании боролась

одновременно и за первое, и за второе, что плохо между собой сочеталось.

Более того, борьба за политические права населения в Англии в XIX в. понималась

также весьма своеобразно. Почему-то считалось, например, что право голоса должно быть

только у мужчин, к тому же располагающих определенным набором имущества и

имеющих определенный уровень дохода. Бедные британцы (более 40%) и женщины в эту

категорию не попадали, таким образом, более 2/3 взрослого населения было лишено

избирательных прав по неким «научно обоснованным» идеологическим соображениям,

которые разделяло большинство либеральной партии. Лишь в 1918 г. Ллойд Джорджу

удалось добиться введения действительно всеобщего избирательного права, что

увеличило число избирателей в 3 раза; но это сопровождалось расколом либеральной

партии – большинство партии не поддержало своего лидера. Таким образом, можно

заключить, что либеральная партия в Англии если и служила идее «освобождения», то не

большинства населения, а меньшинства, и не от тирании, а от регулирования со стороны

государства и общества, как в сфере политики (неприятие идеи всеобщего избирательного

права), так и в сфере внешней торговли (отказ от протекционизма). То есть,

способствовала тому, чтобы это «освобожденное» меньшинство установило свою

тиранию над порабощенным большинством.

К этой идеологической манипуляции, вывернувшей наизнанку идею либерализма,

привнесенную Французской революцией, добавились и различные политические

манипуляции. Одна из них состояла в следующем. Внутри либеральной партии была

создана так называемая Либеральная лига, которая, по словам Д.Григга, являлась

«секцией» либеральной партии, а ее членов он называет «либеральными империалистами»

([208] p.85). Члены этой лиги неизменно становились лидерами самой либеральной партии

и правительства Великобритании, поэтому ее следовало бы рассматривать не столько как

империалистическую «секцию», сколько как некое тайное империалистическое общество

внутри либеральной партии, формирующее ее руководство и политику. Самое интересное

состоит в том, что президентом Либеральной лиги был лорд Розбери, зять Ротшильда,

известный своими консервативными и империалистическими взглядами ([170] p.173).

Хотя сам Розбери как политик не пользовался большой популярностью, и ему удалось

лишь один раз возглавить правительство (в 1894 г.), да и то вопреки мнению большинства

членов либеральной партии ([208] p.56), но зато он был, судя по всему, одним из тех

«серых кардиналов» (другими были, как уже говорилось, сами Ротшильды и Сесил Родес),

которые и определяли британскую политику. Так, в 1904 г. Розбери не удалось возглавить

правительство, сформированное либеральной партией, несмотря на пропагандистскую

кампанию в его поддержку в английской прессе; зато несколько его заместителей и

помощников из Либеральной лиги вошли в правительство, а один из них (Аскит) его

возглавил. Другой его заместитель в лиге, Эдвард Грей, стал министром иностранных дел

и, как пишет А.Бриггс, в последующие годы часто принимал внешнеполитические

решения самостоятельно, без обсуждения с кабинетом министров – хотя Ллойд Джордж,

являвшийся членом кабинета, и другие его члены не были согласны с этими решениями

([305]; [208] pp.85, 307-308). Судя по всему, эти решения принимались Либеральной лигой

– то есть группой политиков, связанных с крупным капиталом – и их поддержка

позволяла Грею игнорировать кабинет министров. Это еще один пример того, как

британская олигархия вершила политику Великобритании и Британской империи через

голову ведущих политических партий и через голову правительства страны.

Не было в Англии недостатка и в политиках, легко покупаемых за достаточное

количество денег, а также в политиках-хамелеонах, сначала делающих себе имидж на

популистской кампании, а затем быстро меняющих свои взгляды на противоположные. И

те, и другие были верными помощниками британской олигархии. Примером первого рода

464

может служить Рандольф Черчилль (отец Уинстона Черчилля), который в течение своей

политической карьеры неоднократно и помногу брал взаймы у Ротшильдов, так что к

моменту своей смерти оказался им должен огромную сумму (66 000 фунтов). Как пишет

Р.Дэвис, «если когда-либо был пример политика, находившегося под каблуком у своего

банкира, то это, возможно, тот самый случай» ([170] p.202).

Примером второго рода является Бенджамин Дизраэли. Как пишет историк Р.Блэйк

о первом этапе политической карьеры Дизраэли в британском парламенте, «его

экстравагантное поведение, огромные долги и открытая связь с Генриеттой, женой сэра

Фрэнсиса Сайкса … все это создало ему сомнительную репутацию. … Его вычурные

метафоры, напыщенные манеры и пижонская одежда привели к тому, что [во время его

выступлений парламентарии] поднимали крик и заставляли его замолчать» [176]. Спустя

ряд лет такого политического небытия он все-таки создал себе имидж и популярность тем,

что яростно обрушился с пламенными речами на премьер-министра Роберта Пиля - за то,

что тот осуществил либерализацию внешней торговли Великобритании в 1845 г., и не

переставал его ругать в парламенте, пока не добился его отставки в 1846 г. Поскольку

Дизраэли так гневно при этом обличал свободную торговлю, то можно было подумать,

что он – убежденный сторонник протекционизма. Но не тут-то было! Как только Дизраэли

благодаря своим речам и успешной кампании против Пиля добился известности и

популярности, он тут же переменил свои взгляды на 180 градусов и начал выступать уже в

защиту свободной торговли, чем вызвал изумление и недоверие тех, кто его поддерживал

[176]. Но это было уже неважно – он добился того, что поднялся с задней галерки

парламента, где он пребывал долгие годы, сразу в первую лигу британских политиков, а

для того чтобы находиться в этой лиге, вовсе не обязательно было следовать каким-то

определенным принципам.

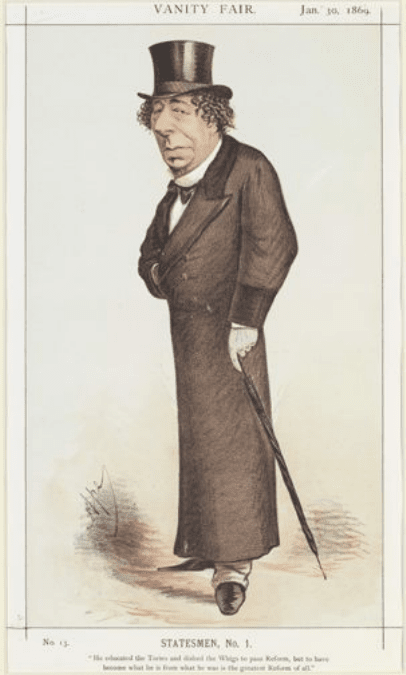

Бенджамин Дизраэли. Карикатура из журнала Vanity Fair от 30 января 1869 г.

465

В последующем Дизраэли следовал той же тактике хамелеона, которая так успешно

подняла его в первую лигу. Когда он оказывался в оппозиции и без министерского

портфеля, то сразу начинал ратовать за то, что было по душе английскому народу и могло

прибавить ему популярности и известности. А когда он становился премьер-министром

или членом правительства, то он тут же забывал об интересах английского народа и во

всех вопросах становился единодушен с «сильными мира сего», особенно с Ротшильдами,

с которыми у него были самые тесные и дружеские взаимоотношения. Например, во

время Крымской войны 1854-1856 гг., когда он был в оппозиции, а война уже потеряла

всякую популярность среди англичан, он вдруг стал пацифистом и начал выступать

против Крымской войны ([170] p.154). А в последующие годы, когда Дизраэли опять

вошел в правительство и затем его возглавил, то снова превратился в ярого империалиста

и, не колеблясь, шел на военную конфронтацию, в том числе опять по балканскому

вопросу с Россией в 1877-1878 гг. (см. предыдущую главу).

Как видим, британская олигархия располагала всем необходимым, чтобы

удерживать власть: новой подрывной идеологией, запущенной в народные массы для их

раскола (марксизм), большим набором влиятельных политиков, служивших ее интересам,

контролем над ведущими политическими партиями и парламентариями, голоса которых,

равно как и места в парламенте, попросту покупались, а также изощренной системой

политического и идеологического манипулирования. Народные массы в Англии были

расколоты, среди низших слоев общества было посеяно недоверие ко всему, что исходило

от образованных «буржуазных» слоев; а последние, в свою очередь, тоже подвергались

усиленной идеологической обработке, в основном посредством насаждения идеи

британского величия. Как отмечает Д.Белчем, именно эти слои общества были

подвержены эпидемиям джингоизма (воинствующего империализма), во время которых

толпы обеспеченных, хорошо одетых англичан требовали от своего правительства начать

войну против тех или иных врагов Британии ([135] p.243).

Поэтому английская национальная элита, противостоявшая олигархии в течение

XIX века, не смогла получить поддержки народных масс и была представлена лишь

отдельными революционерами или писателями-одиночками. К ним можно отнести,

например, поэта Сидни Шелли и писателя-утописта Роберта Оуэна, которые критиковали

несовершенство сложившейся системы и обличали правящую верхушку за ее

антинародную политику и за ее лицемерие. Шелли с горечью констатировал, что

спекулянт, паразитирующий за счет общества, «воздает себе хвалу за вклад в процветание

страны»; а по словам Оуэна, при утвердившейся в Британской империи

капиталистической системе «бесполезные и порочные люди правят населением мира, в то

время как полезные и действительно добродетельные люди… деградируют под их

гнетом» ([281] pp.398, 461). В ту же эпоху (первая половина XIX в.) «демократические

радикалы» Уильям Коббет и Генри Хант своими речами и произведениями пытались

вдохновить крестьянские восстания и движение чартистов против британской правящей

верхушки (см. предыдущую главу). Но никто из них не смог стать национальным

лидером, поддерживаемым значительной частью населения или возглавившим

общенациональную политическую партию.

Таким же политиком-одиночкой был еще один яркий представитель английской

национальной элиты (второй половины XIX в.) – Уильям Гладстон. Как пишут историки,

в своей политической деятельности он до конца руководствовался принципами высокой

морали и гуманизма ([202]; [170] p.155). Это был, наверное, единственный крупный

британский политик той эпохи, который видел свою цель не в служении

империалистической идее, столь любимой олигархией, а в служении идее счастья народов

– как английского народа, так и других народов Британской империи и Европы. Гладстон

поддерживал объединение Италии и борьбу итальянцев против австрийского гнета,

борьбу балканских народов против турецкого ига, много усилий приложил к тому, чтобы

предоставить политические и экономические свободы ирландскому народу в рамках

466

Британской империи. В 1896 г. он выступил с резкой речью против Турции за начавшийся

геноцид армянского народа.

Вместе с тем, его поддерживала лишь достаточно небольшая группа людей. У него

не было широкой поддержки ни среди британского населения, ни в британских

политических кругах – обманутые идеей собственного величия англичане не понимали

его альтруизма по отношению к другим нациям и народам [202]. Что касается британской

олигархии, то она его ненавидела. Как пишет Р.Дэвис, одно из главных направлений

политики Ротшильдов и их помощников было во всем противостоять Гладстону и в том,

чтобы, как говорили Ротшильд и Рандольф Черчилль, «держать банду Гладстона вне

правительства»; в равной степени его не любил и Дизраэли ([170] pp.205, 187). Эту

нелюбовь разделяла и британская королева Виктория (которая также была неотъемлемой

частью британской правящей верхушки) - нелюбовь настолько явную, что она даже не

пыталась ее скрывать. Зато, как отмечает английский историк Р.Блэйк, ее любимым

политиком был Дизраэли ([176]; [202]).

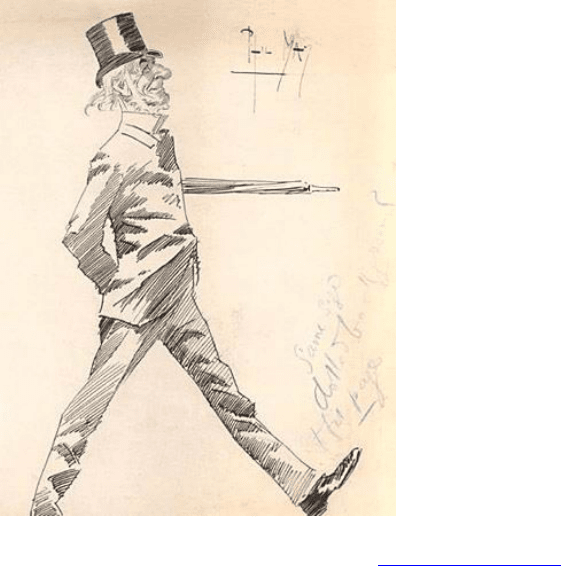

Уильям Гладстон - карикатура Ф.Мэя (www.britannica.com)

Уильям Гладстон с 1868 по 1894 гг. был главой британского правительства 4 раза, в

общей сложности в течение около 16 лет, что является рекордом для Великобритании: по-

видимому, ни один британский политик не смог повторить это достижение. Тем не менее,

как видим, он не пользовался слишком большой популярностью среди населения, а

британская правящая верхушка и вовсе его ненавидела. Каким же образом непопулярному

и нелюбимому Гладстону удалось 4 раза стать премьер-министром Великобритании и

управлять страной в общей сложности 16 лет? Складывается впечатление, что Гладстона

приглашали, чтобы исправить пошатнувшийся имидж Великобритании в глазах Европы.

Выше уже говорилось о том, что европейские государства испытывали все большее

раздражение от захватнической империалистической политики Великобритании и от ее

нежелания считаться с интересами европейских народов. Британской олигархии был

нужен политик, который бы придал хищному звериному облику британского льва

человекоподобное выражение, и таким политиком стал Гладстон. Конечно, ради этого

приходилось терпеть гладстоновский альтруизм и гуманизм, которому правящая

верхушка, тем не менее, упорно противостояла. Например, Гладстону за время его

правления так и не удалось добиться введения автономии для Ирландии, несмотря на его

467

колоссальные усилия – британский парламент упорно блокировал все его законопроекты.

В другом случае, в 1882 г., как указывает Р.Дэвис, Гладстону навязали принятие решения

о военной оккупации Египта, которому он сопротивлялся, будучи премьер-министром, но

затем был вынужден согласиться ([170] pp.189-191).

Итак, мы видим, что XIX век для Англии был веком господства олигархии и веком

альтруистов-одиночек. Если кому-то из них и удалось выбиться в ведущие политики, как

Гладстону, то не столько вследствие популярности у английской нации (сытый голодного

не разумеет, равно как и тех, кто хочет помочь голодным), сколько благодаря

общественному мнению в Европе, уставшей от хищнического британского империализма.

Однако ситуация изменилась на рубеже XIX-XX веков, когда английская нация, или ее

значительная часть, сама стала из сытой превращаться в голодную. Начавшийся в конце

XIX века в Великобритании экономический и социальный кризис раскрыл многим

англичанам глаза на происходящее и изменил их прежде лояльное отношение к правящей

верхушке и к проводимой ею империалистической политике. Объектом особенной

ненависти в этот период стали наиболее видные представители британской олигархии,

прежде всего Ротшильды. Как писал один из лидеров рабочего движения в декабре 1891 г.

о Ротшильдах, «эта банда кровососов являлась причиной несказанных бед и несчастий в

Европе в течение текущего столетия, и накопила громадное богатство главным образом

посредством разжигания войн между государствами, которые никогда не должны были

ссориться. Где только есть какие-то проблемы в Европе, где циркулируют слухи о

начинающейся войне и где люди теряют рассудок от страха в связи с надвигающимися

событиями и бедствиями, можете быть уверены – где-то поблизости от этого проблемного

региона ведет свои игры крючконосый Ротшильд» ([170] p.228).

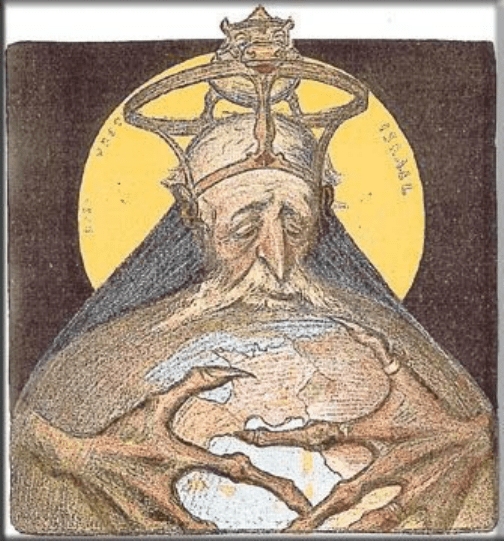

Карикатура на семью Ротшильдов из французского журнала «Ле Рир» от 16 апреля 1898

г. Автор - Ш.Леандр

Значительная часть британцев в условиях кризиса испытала потребность в том,

чтобы видеть во главе своего правительства подлинного национального лидера, а не тех

«карманных» политиков, которых им подсовывала олигархия. Таким национальным

лидером Великобритании в начале XX века стал Дэвид Ллойд Джордж. Уже в начале

своей политической карьеры он не побоялся выступить против политики британской

468

правящей верхушки - он высказался против войны с бурами

1

и тем вызвал гнев

воинствующих джингоистов. Его самого чуть было не убила толпа джингоистов в

Бирмингэме, а сына, которого тоже преследовали, ему пришлось отослать из Лондона к

родственникам в сельскую местность на севере Уэльса ([208] p.53; [233]). Однако по мере

того как война с бурами в Англии становилась менее популярной, популярность самого

Ллойд Джорджа росла. В дальнейшем он стал самым почитаемым в стране политическим

лидером и, как пишет Д.Григг, самым красноречивым и деятельным поборником

интересов простого народа Великобритании ([208] p.20).

Последнее можно иллюстрировать целым рядом примеров. Став премьер-

министром страны в 1917 г., он добился уже в 1918 г. введения всеобщего избирательного

права для всех британцев, в том числе для тех 2/3, которые были лишены его до этого. В

1921 г. он подарил независимость Ирландии, в которой начиная с 1916 г. не прекращалось

восстание против англичан. Еще ранее, будучи министром финансов, он добился в 1911 г.

принятия первого в мировой практике закона о страховании всех трудящихся от

безработицы и нетрудоспособности. Тем самым, пишет В.Блэйк, он «заложил основы

современного государства всеобщего благосостояния, и если бы он даже больше ничего

не сделал, то заслуживает славы уже за одно это деяние» [233].

Хотя Ллойд Джордж был членом либеральной партии, которая была противницей

протекционизма, и на словах он был вынужден поддерживать эту линию своей партии, но

фактически в правительстве он осуществлял меры по развитию протекционизма. К ним

можно отнести, например, закон о коммерческом судоходстве 1906 г. и патентный закон

1907 г., который оппозиция называла «протекционизмом в голом виде» ([208] pp.104,

110). Эти законы были направлены на поддержку британской промышленности, науки и

судоходства и их защиту от нечестной конкуренции. В 1907 г. были по его инициативе

приняты изменения к закону о компаниях, направленные на увеличение их открытости и

на предотвращение махинаций и злоупотреблений руководством компаний по сокрытию

информации от мелких акционеров. Кроме того, он впервые в истории ввел

государственные пенсии для пожилых людей старше 70 лет, до этого ничего подобного

нигде в мире еще не было ([208] pp.111, 158-160).

Большинство указанных выше мер и законов удалось осуществить лишь в процессе

яростной политической борьбы. Ллойд Джордж открыто заявлял, что он защищает

интересы простого народа Великобритании, а не интересы богатой верхушки, что делали

большинство его предшественников. «Если применение конституции, - говорил он, -

приводит к ситуации, когда миллионы людей оказываются за воротами и нуждаются в

помощи, то эту конституцию нужно разорвать в клочья» ([208] p.224). Таким образом, он

ставил интересы народа выше соблюдения законов и конституции.

Кроме того, он открыто вступил в конфронтацию с верхушкой британского

общества. О Палате лордов он отзывался как о бездельниках ([208] p.225). Еще резче он

отзывался о крупных землевладельцах: как о группе людей, несправедливо захватившей в

свои руки все земли в Англии и не выполняющей свои функции – вместо инвестиций в

земли спекулирующей ими и грубо попирающей права арендаторов земель ([208] pp.206-

208, 224-225). Будучи министром финансов, Ллойд Джордж в 1909 г. попытался ввести

законы, значительно или даже многократно увеличивавшие налоги с крупной земельной

собственности и с крупных доходов. Они вызвали резкие протесты богатых

собственников, устраивавших целые демонстрации и митинги протеста во главе с

Ротшильдом, его зятем лордом Розбери, а также герцогом девонширским, который даже

создал в этих целях Антисоциалистический союз Великобритании ([208] pp.197, 200).

Самого министра финансов, предложившего столь революционные налоги, ведущая

консервативная газета Дэйли Телеграф 11 октября 1909 г. назвала «якобинцем», лорд

1

Речь идет об англо-бурской войне 1899-1902 гг. в Южной Африке

469

Розбери назвал его программу «революцией», а Ротшильд назвал ее «социализмом и

коллективизмом».

Впрочем, с последним Ллойд Джордж не согласился: этот вездесущий Ротшильд

просто не знает, что такое социализм. Но он не спорил с тем, что его налоги против

богатых носят революционный характер. «Это военный бюджет, - говорил он. - Он нужен

для сбора средств, чтобы вести бескомпромиссную войну против бедности и нищеты»

([208] pp.192, 198, 227). В самом деле, мероприятия, проводимые Ллойд Джорджем, вряд

ли можно рассматривать как социалистические, во всяком случае, в том понимании

социализма, какое существовало в то время и какое было воплощено в жизнь в

дальнейшем в СССР и других социалистических странах. Ллойд Джордж не собирался

вводить в стране коллективную собственность или проводить тотальное

огосударствление. Все его меры были направлены на преодоление того кризиса

коррупции, который поразил Великобританию. Протекционизм должен был

способствовать оздоровлению британской экономики и развитию собственного

производства в противовес импорту и спекуляции. Повышенные налоги на землю,

изменение закона о компаниях должны были пресечь злоупотребления, возникшие в этих

сферах. А весь пакет социальных мер, включая пенсии, пособия и налоги на богатых,

должен был не только устранить социальную напряженность, но и способствовать

резкому увеличению спроса со стороны бедных слоев населения и со стороны

государства. Это, в свою очередь, должно было придать импульс британской экономике и

вывести ее из кризиса.

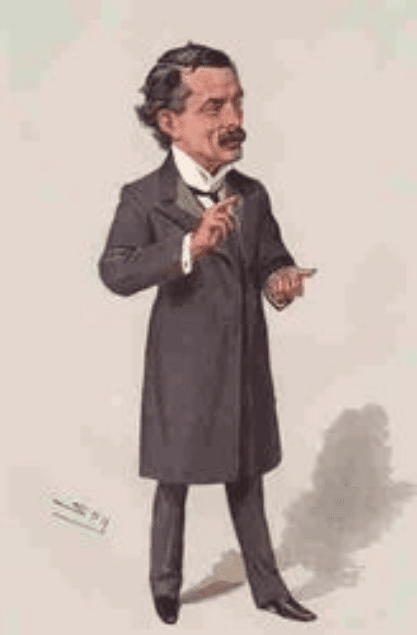

Дэвид Ллойд Джордж. Карикатура из журнала Vanity Fair от 13 ноября января 1907 г.

Таким образом, Ллойд Джордж, выступая защитником интересов простого народа,

спасал не только его, но и всю страну, вытаскивая ее из кризиса, грозившего

непредсказуемыми социальными последствиями. Как указывает американский историк

В.Лейхтенберг, который сравнивает реформы Ллойд Джорджа с мероприятиями

470

Франклина Рузвельта в США в 1930-е годы, именно эти реформы спасли Великобританию

от сползания в Великую депрессию, которая поразила в основном другие страны (США,

Германию и другие) и значительно слабее затронула Великобританию ([232] p.166). А

основным результатом Великой депрессии, как известно, был приход к власти в целом

ряде стран фашистских и диктаторских режимов, чего удалось избежать Великобритании.

И в этом немалая заслуга Ллойд Джорджа, выдающегося и истинно демократического

лидера (от слова «демократия» - «власть народа», то есть власть, действующая в

интересах народа).

«Ллойд Джордж, - пишет Р.Блэйк, - обладал красноречием, необычайным обаянием

и убедительностью, способностью понять суть проблем, от которых терялись люди менее

способные, глубокой симпатией к угнетенным классам и расам и искренней ненавистью к

тем, кто злоупотреблял властью, с использованием своего богатства, знатности или

военной силы» [233]. Он пользовался огромной популярностью в народе. Так,

возглавляемая им коалиция политических партий и движений на всеобщих парламентских

выборах в 1918 г. добилась невероятного перевеса над своими противниками, что

позволило ему оставаться главой правительства еще 4 года после этого [305].

Но затем его политическим противникам удалось взять реванш. Британская

верхушка сыграла на национальных чувствах англичан, недовольных тем, что Ллойд

Джордж предоставил политическую независимость Ирландии, и в 1922 г. на волне

националистической кампании добилась его отставки с поста премьер-министра. Больше

он уже не вернулся в политику, чему, как указывает Р.Блэйк, активно препятствовали

невзлюбившие его представители британской правящей верхушки. «Это была одна из

трагедий межвоенных лет, - пишет английский историк, - в период, когда в политике не

было талантливых людей, одному человеку, имевшему политический гений, все это

время

1

пришлось находиться в роли беспомощного наблюдателя» [233]. Так британская

олигархия отомстила своему противнику, а заодно и своей стране, лишив ее талантливых

политиков, думающих об интересах британского народа, в критический период перед

Второй мировой войной.

15.4. Раскол мировой олигархии накануне Первой мировой войны и кризис

коррупции в Европе

Как было показано выше, феномен мировой олигархии, то есть олигархии,

стремящейся к мировому господству, возник опять в XIX веке (до этого - во II и XVI вв.),

когда более половины земного шара было превращено в колонии или экономические

колонии всего лишь двух или нескольких европейских государств. Соответственно,

правящая верхушка этих государств и представляла собой мировую олигархию. Но

стержнем этой системы являлась Британская империя. Именно на нее приходилась

львиная доля всех колоний, и именно ее правящая верхушка представляла собой ядро

мировой олигархии. Соответственно, британская армия и флот были не чем иным, как

полицией мировой олигархии, душившей народные и национально-освободительные

движения по всему миру и насаждавшей и поддерживавшей повсюду колониальную и

местную олигархию. К этим полицейским операциям время от времени присоединялись и

другие европейские державы, чаще других Франция, которая, например, подавляла

совместно с Великобританией народные восстания в Китае в течение XIX века и

препятствовала освобождению балканских славян от турецкого ига во время совместной с

Великобританией и Турцией агрессии в Крыму в 1854-1856 гг.

Мы видели выше, что господство любой олигархии не может быть прочным и

долговременным: как правило, она сама вследствие своей жадности подрывает основы

существования однажды выстроенной системы. Так случилось и на этот раз. Британской

1

Ллойд Джордж умер в 1945 г. в возрасте 82 лет