Кузовков Ю.В. Мировая история коррупции

Подождите немного. Документ загружается.

501

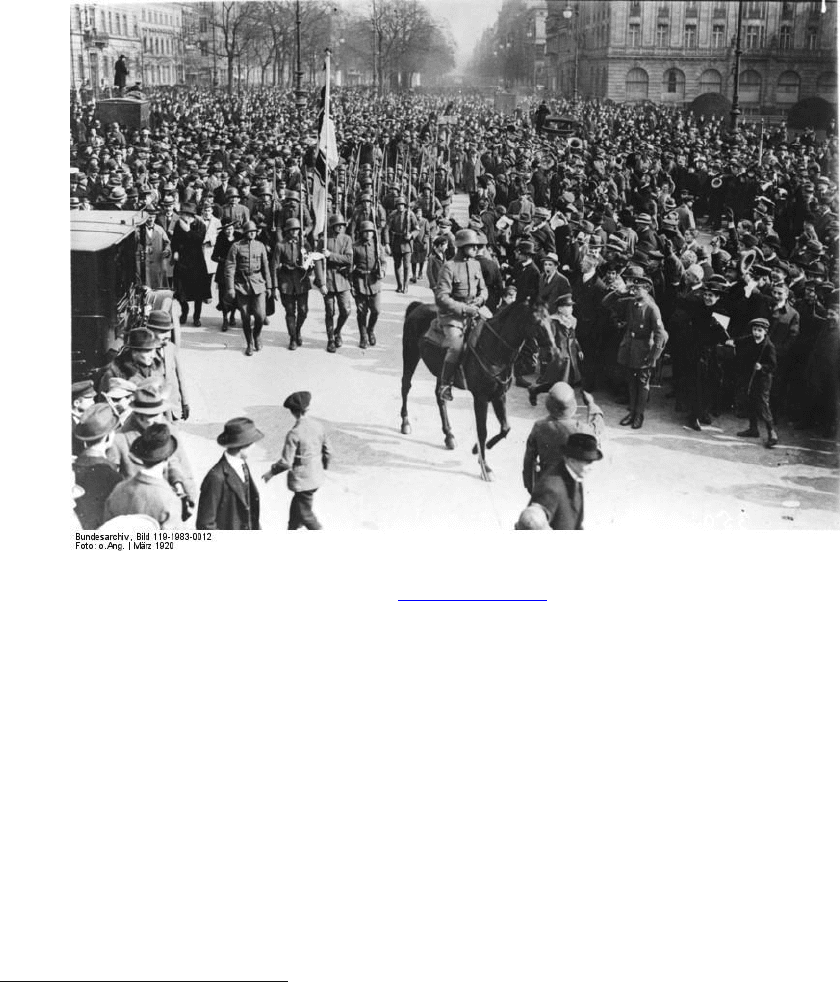

Это была не единственная попытка государственного переворота. В марте-апреле

1920 г. произошел так называемый капповский путч – попытка правого военного

переворота, во главе которого встал крупный прусский помещик В.Капп. Но капповцам

противостояли не только правительственные войска, но и так называемая Красная армия

Рура, насчитывавшая 80 тысяч вооруженных рабочих, которая разбила путчистов и взяла

теперь уже под свой контроль район восточнее Дюссельдорфа ([76] с.93-95). Еще одно

восстание с целью захвата власти в стране предприняла в октябре 1923 г.

Коммунистическая партия Германии; но вооруженное выступление нескольких сотен ее

боевиков в Гамбурге было подавлено полицией и войсками. И почти одновременно с этим

произошел правый путч так называемого «черного рейхсвера», формирований

добровольцев-резервистов, целью которого тоже было свержение правительства.

Путчисты были усмирены при помощи регулярной армии ([76] с.104-109). Помимо этих

вооруженных столкновений в Германии в эти годы было множество забастовок, митингов,

демонстраций, погромов и прочих социальных неурядиц, одно перечисление которых

могло бы занять значительную часть настоящей главы.

Капповский путч в марте 1920 г. (www.carstock.ru)

На этом революционном фоне в Германии все-таки действительно произошла

политическая революция. Когда в ноябре 1918 г. власть зашаталась, и ее стали на местах

захватывать матросы, солдаты и рабочие, кайзер Вильгельм II испугался и уехал в

Голландию. В итоге авторитарная монархия, просуществовавшая в стране с 1870 г. по

1918 г., в начале 1919 г. была преобразована в демократическую республику, названную в

дальнейшем Веймарской республикой

1

. Но никакой гражданской войны при этом не

происходило, эта политическая революция была осуществлена вполне мирным путем –

путем всеобщих демократических выборов. Как указывает К.Шлейнес, в результате

впервые проводившихся в Германии в январе 1919 г. всеобщих выборов, в которых

участвовало все население, как мужчины, так и женщины, 3/4 избирателей отдали свои

голоса партиям, поддерживавшим превращение Германии в демократическую республику

[201]. И первым президентом страны стал Ф.Эберт, социал-демократ, выходец из рабочей

1

По причине того, что ее конституция была принята в 1919 г. в городе Веймар.

502

среды, некогда начинавший свою трудовую карьеру в качестве работника кожевенной

мастерской. Правые газеты называли его «учеником сапожника» ([318] p.450), но это не

мешало ему исполнять обязанности президента Германии с 1919 г. до своей смерти в 1925

г. Кроме того, из 11 первых лет существования Веймарской республики (с февраля 1919 г.

по март 1930 г.) в течение 9 лет главой ее правительства были либо представители левых

партий, либо лица, придерживавшиеся левых взглядов, а состав правительства при этом

формировался в основном также из представителей левых партий

1

. Многие историки

также отмечают, что Веймарская республика была первым в истории Германии по-

настоящему демократическим государством. В частности, А.Патрушев пишет, что

«Веймарская конституция была самой демократической в мире» ([76] с.88).

Итак, смена политического режима в Германии в 1918-1919 гг., несмотря на крайне

революционную ситуацию, произошла вполне мирным демократическим путем и привела

к формированию в стране первого по-настоящему демократического государства. Кроме

того, она привела к власти левые партии, представлявшие интересы большинства

населения. В связи с этим возникают два вопроса. Первый – каким образом это удалось

сделать и почему для этого не понадобилась Французская революция 1789 г. или Русская

революция 1917 г., которые утопили Францию и Россию в крови. Второй вопрос – почему,

несмотря на то, что левые партии правили Германией одиннадцать лет, с 1919 г. по 1930

г., с двумя короткими перерывами, это не предотвратило ни сильнейшего социально-

экономического кризиса 1929-1933 гг., ни прихода к власти Гитлера в результате этого

кризиса.

На второй вопрос я постараюсь ответить немного позже. Что касается первого

вопроса, то ответ нам должен быть ясен из предыдущих глав. В Германии, в отличие от

Франции XVIII в. или России начала XX в., не было жесткого сословного деления

общества и не было феномена сословно-экономического рабства, которое в Германии

давно исчезло. Именно ввиду существования этого феномена: угнетенного и униженного

состояния, комплекса неполноценности низших сословий (крестьян и городского

пролетариата) в противовес особому положению и привилегиям аристократии и

дворянства, - Французскую и Русскую революции можно отнести к особому типу

социальных революций, к революциям рабов. Особая разрушительная сила и зверства

таких революций объясняются именно этим комплексом неполноценности и накопленной

ненависти низших сословий к аристократии и дворянству, с одной стороны, и

неизбежным яростным сопротивлением этих последних, с другой стороны. В Германии,

где уже давно не существовало жесткого деления на сословия и сословных привилегий,

ничего подобного произойти не могло. Кроме того, поскольку не было

привилегированного сословия (дворянства), то и олигархии не на кого было опереться. А

без опоры на какие-то сословия или группы внутри общества силы самой олигархии в

революции ничтожны, это всего лишь кучка испуганных людей. Именно поэтому, видя,

какой размах приняли народные протесты и революционные движения после окончания

войны, олигархия предпочла смириться с приходом к власти умеренных левых партий и

даже, как результат, с перераспределением части своих прибылей в пользу рабочих и

городских низов (см. ниже), нежели подвергать себя риску прихода к власти более

радикальных левых элементов, в частности, коммунистов, которые могли отобрать у

олигархии самое ценное – ее богатства.

16.4. Причины краха Веймарской республики и прихода к власти фашистов

Веймарская республика просуществовала недолго. Ее конец наступил в 1933 г.,

когда Гитлер, став главой правительства (канцлером) Германии, распустил все партии и

ввел в стране тоталитарный фашистский режим. Основной причиной краха

1

Кроме периодов с марта 1920 г. по май 1921 г. и с января 1925 г. по май 1926 г., когда у власти находились

правые правительства.

503

демократической республики и прихода к власти нацистов многие историки считают

начавшуюся в 1929 г. Великую депрессию, вызвавшую массовую безработицу и

экономические неурядицы. Правда, есть и другие мнения. Например, А.Патрушев более

важными причинами считает навязанный немцам несправедливый Версальский мирный

договор 1919 г., приведший к реваншистским настроениям в стране, и отсутствие у

Германии демократических традиций, что привело к кризису демократии ([76] с.150-152).

Но как представляется, это все-таки менее важные причины. Дело в том, что не только в

Германии, а во многих странах мира в этот период сформировались фашистские или

диктаторские режимы. Например, как пишет Х.Джеймс, одновременно с захватом власти

Гитлером в Германии, в Испании потерпела крах Вторая республика и установилась

фашистская диктатура Франко, в Польше установилась «военная диктатура» Пилсудского

и его преемников, в Венгрии было введено «полуфашистское правление» Гомбос и

Имреди, Румынию король Карл превратил в «гадкое полицейское государство», такие же

тенденции происходили и в Южной Америке ([225] p.7). К этому следует добавить:

установление фашистской диктатуры Муссолини в Италии, коммунистической диктатуры

в России, диктаторского режима Чан Кайши в Китае, милитаристского тоталитарного

режима в Японии, диктаторских режимов в Эстонии и Латвии в 1934 г., и, наконец,

диктатуры Петэна во Франции в 1940 г. Как видим, большинство суверенных государств

мира (не надо забывать, что примерно полмира тогда еще были чьими-то колониями) в

период между двумя войнами превратились в фашистские или диктаторские

государства. Поэтому неправильно объяснять приход к власти нацистов в Германии

чисто германскими обстоятельствами. Они могут объяснять лишь то, почему к власти

пришел именно Гитлер и его партия, а не кто-то другой, например, не Муссолини или

Франко. Но само установление фашистских и диктаторских режимов повсеместно в

Европе и за ее пределами в указанный период можно объяснить лишь причинами, общими

для всех стран, а не теми, которые действовали лишь в одной стране.

Такой общей причиной, безусловно, может считаться Великая депрессия, как

полагают Х.Джеймс и другие историки ([225] p.8). Это выглядит правдоподобно,

поскольку Великая депрессия в период с 1929 г. по 1939 г. поразила почти все страны

Европы и ряд стран за ее пределами. Но опять же – установление диктаторских режимов

началось еще до Великой депрессии. В Италии диктатура Муссолини была введена еще в

1922-1924 гг. В России диктатура большевиков была установлена в 1917 г. В Китае уже в

начале 1920-х годов сформировалось несколько диктаторских режимов, а затем в ходе

длительной междоусобной войны власть в стране в 1928 г. захватил милитаристский

режим Чан Кайши. Милитаристский режим в Японии тоже установился до Великой

депрессии. Поэтому опять получается, что историки пытаются посредством хотя и

важного события (Великая депрессия), но события, строго ограниченного определенными

временными рамками, объяснить то, что выходит за эти временные рамки и поэтому не

может быть объяснено только этим событием. Таким образом, мы с Вами путем самых

простых логических рассуждений пришли к тому, что должна быть другая причина, более

общая, чем Великая депрессия, и тем более чем Версальский мирный договор, которая

только и может объяснить, почему это вдруг в период с 1917 г. по 1940 г., не раньше и не

позже, в большинстве стран мира установились фашистские и диктаторские режимы.

В действительности этой причиной является кризис коррупции – периодически

возникающий в истории человечества социально-экономический кризис, природа

которого была объяснена выше и исследована на многочисленных примерах. Этот кризис

начался во многих странах Европы и за ее пределами еще задолго до Первой мировой

войны, затем он резко обострился в ходе войны, что вызвало первую волну социальных

потрясений, революций и установления диктаторских режимов. Но после окончания

войны и перехода к нормальной мирной жизни этот кризис не закончился, он продолжал

углубляться. Это в конечном счете привело к Великой депрессии, новым социальным

потрясениям и установлению диктаторских режимов еще в целом ряде государств. Вот –

504

единственно возможное объяснение указанных событий, другие имеющиеся объяснения

не соответствуют элементарной логике.

Процесс установления диктатур в разных странах проходил по-разному. В

некоторых случаях это было результатом военного путча, в других случаях – результатом

выборов, в третьих – результатом массового восстания или революции. Но во всех

случаях значительная часть населения требовала передать власть «сильной руке» и

фактически приветствовала установление диктатуры. Причиной таких массовых

настроений была анархия, которая всегда возникала и усиливалась по мере углубления

кризиса коррупции. И в обществе создавалось убеждение, что демократия бессильна, что

лишь с приходом «сильной руки», с установлением диктатуры, можно победить анархию

и восстановить былой порядок. Фактически из всех крупных самостоятельных государств

мира в период с 1917 г. по 1940 г. избежать установления того или иного варианта

диктаторского режима удалось лишь Великобритании и США. При этом в

Великобритании с 1906 г. по 1922 г. Ллойд Джорджем был осуществлен целый комплекс

мер, направленных на преодоление кризиса коррупции; а в США такой комплекс мер был

реализован Франклином Рузвельтом в 1930-е годы (см. главы XV и XVII). Только это и

спасло Великобританию и США от введения диктаторского режима. Во Франции, где

подобные же реформы пытался (но менее успешно) в 1930-е годы проводить глава

правительства Леон Блюм, демократия с трудом продержалась до начала Второй мировой

войны. Но с ее началом почти сразу же была введена диктатура маршала Петэна, который

договорился с Гитлером о сотрудничестве и о разделе Франции на две полицейские зоны

– немецкую и французскую. После освобождения страны союзниками в 1945 г. диктатор

Петэн за свои действия: введение диктатуры и сотрудничество с фашистами, - был

привлечен к суду во Франции и приговорен к смертной казни

1

.

Вернемся теперь к событиям в Германии и посмотрим, как здесь развивался кризис

коррупции. Как отмечают историки, в течение первого десятилетия после Первой

мировой войны Германия полностью восстановила свою экономику. Прежде всего, уже в

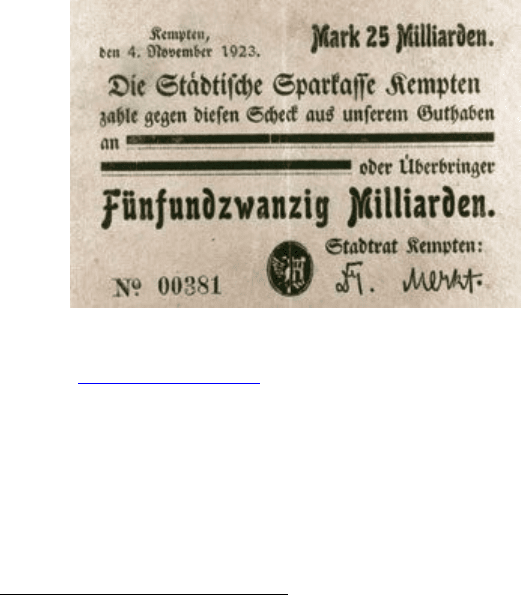

1924 г. была остановлена гиперинфляция и восстановлено нормальное денежное

обращение.

Купюра (банковский чек) достоинством в 25 млрд. марок – декабрь 1923 г.

(www.drittereich.info)

Затем начался бурный промышленный рост. В результате войны от Германии

отпала значительная часть ее прежней территории, отошедшая к Франции, Польше и

Дании, причем, это были территории, наиболее развитые в промышленном отношении.

Поэтому ее промышленное производство в 1923 г. составляло лишь 47% от уровня 1913 г.

Но уже в 1925 г. оно достигло 85%, а в 1928 г. – 103% от этого уровня, несмотря на

1

Смертная казнь была затем заменена на пожизненное заключение

505

уменьшившуюся территорию ([76] с.116). В итоге даже в таком урезанном виде Германия

значительно опередила и Англию, и Францию по объемам промышленного производства

и опять стала крупнейшей индустриальной державой Европы.

Конечно, Германии приходилось выплачивать военные репарации странам

Антанты по Версальскому мирному договору, что было обременительно. Но, как

подсчитали экономические историки, эти репарации составляли самое большее 2-3%

валового национального продукта страны, и то лишь в отдельные годы ([225] p.21),

поэтому они не могли стать причиной Великой депрессии, поразившей Германию в 1929-

1933 гг. Более того, как указывает Х.Джеймс, эти репарации выплачивались не деньгами,

а поставками промышленной продукции немецких предприятий, и поэтому

способствовали развитию германской промышленности. Существовала даже весьма

популярная в то время в Германии концепция, что посредством механизма репараций, то

есть немецкого промышленного экспорта в Англию и Францию, Германия подрывает

промышленность этих стран и восстанавливает собственную промышленность ([225]

p.120).

Кроме того, как уже говорилось, у власти с 1919 г. по 1930 г. находились, с

небольшим перерывом, левые правительства, которые осуществили довольно много

мероприятий по перераспределению национального дохода от крупных компаний и

предпринимателей в пользу рабочих и неимущих слоев населения. А эти мероприятия

должны были способствовать сглаживанию социально-экономического кризиса. Так, по

подсчетам американского историка Д.Абрахэма, с 1913 г. по 1929 г. национальный доход

Германии вырос на 55%, но при этом фонд заработной платы вырос за тот же период на

130%, налоги – на 400%, а расходы на социальное обеспечение – на 500% ([126] p.290).

Как видим, левые правительства в Германии в послевоенный период отобрали у бизнеса

значительную часть его прибылей и перераспределили ее в пользу населения. Это должно

было не только облегчить положение неимущих слоев, но также стимулировать спрос на

товары широкого потребления и препятствовать спаду производства. Таким образом, ни

военные репарации, ни какая-то резкая и необдуманная деятельность правительства не

могли быть основной причиной экономического кризиса, поразившего страну в 1929-1933

гг.

Несмотря на это, Германия, наряду с США, оказалась страной, наиболее сильно

пострадавшей от Великой депрессии. Падение промышленного производства в Германии

к 1932 г. составило 39% (к уровню 1929 г.), а безработица достигала 40% трудоспособного

населения. В других странах Европы и падение производства, и безработица были

намного меньше. Например, в Великобритании максимальное падение промышленного

производства составило лишь 11%, во Франции – 29% ([225] pp.6, 98).

В чем же причина того, что глубина и социальные последствия Великой депрессии

в Германии оказались намного драматичнее, чем в других странах Европы? Анализ и

выводы, сделанные Х.Джеймсом и Д.Абрахэмом в их объемных трудах, посвященных

Веймарской республике, дают однозначный ответ: основной причиной Великой депрессии

в Германии стали монополизм и коррупция ([225] p.328). Так, Д.Абрахэм прослеживает

тенденцию к монополизации промышленности страны, начавшуюся еще в конце XIX в. и

показывает, что она достигла своего апогея именно к концу 1920-х годов. В 1880-х годах

появились первые крупные предприятия, которые в то время, по словам историка,

одиноко возвышались посреди леса средних и мелких предприятий. В 1900-х годах,

пишет он, крупных предприятий было уже много, и они заслоняли собой мелкие, которые

еще сохранялись. А к концу 1920-х годов самостоятельных мелких предприятий уже

почти не осталось, они были все поглощены монополиями. Так, в 1926 г., по данным

правительства Германии, уровень монополизации составлял: в добывающей

промышленности – 98%, в лакокрасочной – 96%, в электротехнической – 87%, в

судостроении – 81%, в банковском деле – 74% ([126] p.120-121). В частности, в

лакокрасочной отрасли был создан гигантский трест IG Farben, объединивший почти все

506

предприятия отрасли, в металлургии – Vereinigte Stahlwerke (Объединенные

металлургические заводы), в энергетике – Рурский угольный синдикат/Рургаз,

контролировавший всю добычу угля и газа в стране, и т.д.

Результатом монополизации, указывает Х.Джеймс, стало «окостенение» экономики

([225] p.418). Промышленность перестала реагировать на изменения спроса. Даже

несмотря на резкое сокращение спроса и падение производства в условиях

экономического кризиса монополисты не снижали монопольные цены. Например, в 1931

г., спустя два года после начала Великой депрессии, у стального монополиста Vereinigte

Stahlwerke производственные мощности были загружены лишь на 1/3, но он при этом

снизил цены лишь на 8% по сравнению с 1929 г. Такая же картина была в целом по

промышленности: цены монополий снизились с 1928 г. по 1932 г. в среднем лишь на 16%,

в то время как цены малых и средних предприятий, не входивших в монополистические

объединения, снизились более чем в 2 раза ([126] p.165; [225] p.157). Таким образом,

монополисты предпочитали сворачивать производство и увольнять значительную часть

рабочих, лишь бы не снижать свои монопольные цены. Это значительно усиливало спад и

безработицу в стране, которые приняли в целом ужасающие размеры.

Последствия монополизации отразились на экономическом развитии Германии

намного раньше, чем началась Великая депрессия. В 1920-е годы возникло и усилилось

новое явление, ранее не имевшее место – массированное бегство германских капиталов за

границу ([225] p.131). Это свидетельствовало о том, что многие немецкие

предприниматели и инвесторы не видели более перспектив для вложения капиталов в

Германии, где всем заправляли гигантские монополии. В самой Германии в 1920-е годы

было очень много «неправильных» инвестиций: грандиозных капиталоемких проектов с

неясными сроками окупаемости, заводов, построенных без учета реального спроса на

производимые ими изделия и т.д. По оценке известного немецкого экономиста

И.Шумпетера, из всех инвестиций в Германии, сделанных после 1924 г., около четверти

было так или иначе выброшено на ветер. Как указывал в своей книге другой современник,

Е.Шмаленбах, многие заводы строились не ввиду коммерческой перспективы, а по

соображениям престижа или ввиду стремления утвердить за собой монопольную позицию

на том или ином рынке и задушить конкурентов ([225] pp.146-148). Х.Джеймс приводит

даже примеры технического регресса – когда монополии закрывали более передовые

производства и оставляли работать более отсталые, ввиду каких-то им одним известных

обстоятельств и соображений ([225] p.150). Впрочем, это не могло повлиять на прибыли

самого монополиста – ведь если ты обладаешь полной монополией, то можешь

осуществлять даже технический регресс, уничтожая более прогрессивные производства, а

потом, под предлогом роста издержек, повышать цены на свою продукцию. И никто тебе

в этом не в состоянии помешать.

В целом, суммируя вышесказанное, можно заключить: монополии постепенно

превращали экономику Германии в застывшую структуру, не способную к дальнейшему

развитию, в структуру, пожиравшую или уничтожавшую часть инвестиций и

выталкивавшую другую их часть из страны за ненадобностью, в структуру, для которой

экономический рост стал попросту невозможен. В итоге это привело не только к

глубокому экономическому кризису и падению производства, но и к такой ситуации,

когда экономика сама была не в состоянии выкарабкаться из этого кризиса: монополии

лишь еще больше сокращали производство и рабочие места, и даже не думали о

реструктуризации производства и цен. В свою очередь, это породило не только массовую

безработицу, достигшую в начале 1932 г., по официальным данным, более 6 миллионов

человек, а по неофициальным – 8 миллионов или более 40% всего экономически

активного населения ([76] с.116; [318] p.468). Это породило неверие в капитализм, или,

следуя сегодняшней терминологии, в рыночную экономику, в то, что такая экономическая

система способна обеспечить население работой, продовольствием и прочими вещами,

необходимыми для существования. Это также сильно прибавило популярности различным

507

вариантам социализма: как тому его варианту, который проповедовался марксистами, так

и тому «социализму», который обещали установить Гитлер и другие лидеры НСДРП

(Национал-социалистической рабочей партии). Кроме того, кризис и анархия в экономике

заставила многих немцев мечтать о «сильной руке», которая наведет во всем порядок. Все

это сделало неизбежным установление тоталитарного режима.

Толпа штурмует транспорт с картофелем (1931 г.). Источник: [76] с.132

16.5. Германское государство в эпоху Веймара: коррупция и враждебность среднему

классу

Выше было сказано, что наряду с монополизмом в экономике, другой важной

причиной Великой депрессии в Германии можно считать коррупцию государственных

структур. Мы видели, что во все исторические эпохи эти два явления шли рука об руку, и

их можно считать двумя сторонами одной медали

1

. Это происходит потому, что по мере

концентрации экономической власти в руках небольшой группы людей (олигархии)

государство уже не в состоянии что-либо ей противопоставить; власти самого государства

и тем более отдельных чиновников недостаточно для того, чтобы заставить монополистов

следовать их распоряжениям и существующим законам. В свою очередь, бессилие и

бездействие государства против произвола монополистов уже можно считать одной из

разновидностей его коррупции, так как государство отказывается защищать интересы

общества от посягательств со стороны отдельных лиц (см. определение коррупции в

начале книги). Но чаще всего речь идет не только о бездействии чиновников, но и о

прямом их соучастии в злоупотреблениях, чинимых монополистами, а также о

предоставлении им льгот и привилегий. В таком случае есть основания говорить о

продажности представителей государства, об их подкупе крупными компаниями и

магнатами.

Как уже говорилось, факты прямого, тем более крупного, подкупа важных

чиновников очень редко становятся публично известными. Само собой разумеется, что

если такой крупный подкуп осуществляется, то он держится в строжайшей тайне. Но для

того чтобы сделать вывод о коррупции государства, не обязательно иметь доказательства

подкупа чиновников. Необоснованные привилегии, предоставляемые государством той

или иной группе лиц, в частности, крупному бизнесу и крупным земельным

собственникам, уже являются сами по себе фактом коррупции государства. Таких

примеров в истории Веймарской республики имеется довольно много.

1

Например, между правлением императора Августа и императора Нерона в Римской империи в I в. н.э.

произошла резкая концентрация земельной собственности в руках небольшой группы латифундистов, и

одновременно резко выросла коррупция среди чиновников (см. главу II). Соответствующие примеры выше

приводились и для других исторических эпох.

508

В частности, наиболее вопиющим примером, который часто приводят историки,

являются многомиллиардные государственные субсидии немецкому сельскому хозяйству.

Как указывает Д.Абрахэм, не более 1/3 этих субсидий предоставлялись на какие-то

осмысленные цели (расширение или рационализация производства), а 2/3 шли просто на

покрытие накопившихся долгов ([126] p.97). При этом почти все субсидии представлялись

крупным помещичьим хозяйствам, по большей части неэффективным, в особенности

хозяйствам Восточной Пруссии, существовавшим в основном за счет использования

дешевого труда польских крестьян. Другими словами, миллиардные субсидии государства

просто шли на то, чтобы гасить накопившиеся долги помещиков (взятые ранее под залог

их земель), позволяя им и дальше жить на широкую ногу, не меняя своих расточительных

привычек.

И речь шла не о простом чиновничьем разгильдяйстве, а о вполне сознательной

системе коррупции, созданной и поддерживаемой с вполне определенными целями. Как

утверждал, например, немецкий промышленный магнат Поль Зильверберг, смысл

государственных субсидий, предоставлявшихся в то время немецким государством

сельскому хозяйству, заключался в поддержке «семей, которые по своим традициям и

своему характеру тесно связаны с государством» ([126] p.97) - то есть в поддержке

помещиков (юнкеров), земельной олигархии. Сам генерал Гинденбург, будучи выходцем

из прусских юнкеров, по мнению Д.Абрахэма, в качестве президента страны в 1925-1933

гг. в немалой мере способствовал тому, чтобы субсидии шли именно помещикам, а не

крестьянам и фермерам. Прусские чиновники, пишет историк, которые пытались

воспрепятствовать такому характеру предоставления субсидий, были отстранены от

процесса принятия решений, злоупотребления стали нормой, что признавали сами

представители государства ([126] pp.97-98). Х.Джеймс указывает на «гротескные случаи

коррупции» при предоставлении сельскохозяйственных субсидий и приводит слова

другого промышленного магната, Густава Круппа, о том, что субсидирование оказалось

бесполезным и что деньги предоставлялись в основном крупным и неэффективным

поместьям, помогать которым было уже «слишком поздно» ([225] pp.273-274).

Итак, мы видим вопиющий пример коррупции и бессмысленного разбазаривания

государственных средств, в котором, тем не менее, активно участвует сам президент

Германии Гинденбург, и в котором крупные промышленные магнаты (Зильверберг) видят

большой смысл – оказание финансовой поддержки земельной олигархии. При этом надо

учесть, что именно помещики и их сыновья в Германии традиционно формировали

значительную часть высшего офицерского и генеральского состава немецкой армии.

Поэтому финансовая поддержка земельной олигархии способствовала не только

предотвращению раскола между промышленной и земельной олигархией Германии, но и

позволяла сохранить контроль со стороны олигархии над командным составом немецкой

армии. Вот – еще один наглядный пример того, как усиление власти олигархии приводит

к росту государственной коррупции и приобретению этой коррупцией совершенно

немыслимого характера и размеров.

В дальнейшем коррупция в сфере государственного субсидирования сельского

хозяйства сыграла роковую роль не только в усугублении экономических проблем страны,

но и в приходе к власти Гитлера. Во-первых, немецкие крестьяне, лишенные всяческой

государственной поддержки и оказавшиеся на грани нищеты и разорения, стали самыми

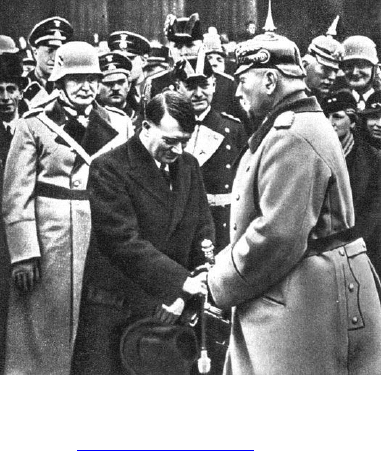

горячими сторонниками Гитлера. А во-вторых, ряд крупных политических фигур, в том

числе президент Гинденбург и его сын, а также руководитель одной из правых партий

(НННП) Альфред Гугенберг, оказались самым непосредственным образом замешанными

в сомнительных и противозаконных сделках, связанных с сельскохозяйственными

субсидиями. Имеется информация, что Гитлер в какой-то момент стал их шантажировать,

угрожая сделать достоянием публики их участие в этих сделках и извлеченную ими из них

личную выгоду. В итоге, по мнению историков, они были вынуждены оказать поддержку

Гитлеру в его продвижении на пост канцлера отчасти из страха перед публичным

509

разоблачением ([225] p.186; [76] с.148). Так коррупция, способствуя разорению крестьян,

составлявших почти 1/3 населения, с одной стороны, создала Гитлеру мощный электорат,

и с другой стороны, она же породила коррумпированных политиков, готовых пойти на

сделку с кем угодно ради сохранения своего благополучия.

Президент Гинденбург поздравляет Гитлера с назначением канцлером Германии 30 января

1933 г. (www.renascentia.ru

)

Имеется много других примеров коррупции чиновников и государственных

органов времен Веймарской республики. Например, сильно «прославились» городские

власти Берлина, которые были уличены в получении взяток от представителей крупного

бизнеса и в предоставлении им специальных привилегий и субсидий. Так, братья

Шкларек, которым принадлежал крупный оптовый бизнес в области торговли текстилем и

одеждой, за взятку соответствующим чиновникам получили монопольное право

поставлять эти товары в Берлин, что само по себе представляет вопиющий случай

коррупции. Но этим дело не ограничилось. Дошло до того, что целый ряд крупных

чиновников Берлина отоваривались в магазинах Шклареков почти бесплатно или по

символическим ценам, а после этого Шклареки часто «забывали» присылать им счета за

приобретенные товары. В результате бизнесменам удалось получить от города еще

некоторые привилегии, а также субсидии и компенсации за некие весьма сомнительные

услуги городу ([225] p.92).

Особенность политики государства в эпоху Веймарской республики заключалась в

том, что оно проводило политику не в интересах всего общества и всех слоев населения, а

в интересах лишь его части, другая часть попросту игнорировалась. И в этом состояло еще

одно, самое худшее, проявление коррупции государства, которое вообще-то должно

защищать интересы всех слоев населения. В наиболее привилегированном положении в

Германии той эпохи оказались крупный бизнес, помещики, а также рабочие и вообще

городские низы. Соответственно, в наихудшем и наиболее дискриминированном

положении оказались крестьяне и фермеры, а также, помимо них, вообще все слои

общества, которые принято называть «средним классом»: мелкие и средние

предприниматели, творческая интеллигенция, лица свободных профессий, учащаяся

молодежь и т.д. Именно их интересы игнорировали левые правительства Веймарской

республики.

Выше уже приводились примеры того, как правительство дискриминировало

крестьян и фермеров при субсидировании сельского хозяйства. Практически все субсидии

шли не крестьянам, а помещикам, которые, с точки зрения ведения сельского хозяйства,

были конкурентами крестьянам и фермерам. Более того, они стремились разорить

крестьян и затем использовать их как наемную рабочую силу. Но это далеко не

510

единственный пример враждебной политики государства по отношению к крестьянам.

Вторым примером являются неоднократные попытки правительства Германии снизить до

минимума импортные пошлины на продовольствие и ввести в отношении него свободную

торговлю – что, как уже было сказано, способствовало разгулу спекуляции и разорению

крестьян. Такие попытки осуществлялись в период с 1862 г. по 1878 г., потом в 1890-е

годы, а затем – после Первой мировой войны, вплоть до конца 1920-х годов, когда

правительство лишь после массовых крестьянских волнений опять ввело импортные

пошлины на продовольствие ([225] p.202). Но даже и тогда это было сделано без должного

учета интересов фермеров: пошлины были введены только на зерно, но не на другие

сельскохозяйственные продукты. В итоге сильно пострадали фермеры и крестьяне

северной Германии, которые занимались животноводством и птицеводством

1

.

Третьим примером является дискриминационная кредитная политика. Как

указывает Д.Абрахэм, в США кредиты фермерам в то время предоставлялись по ставкам

от 1 до 5% годовых; в Германии же в 1920-е годы они предоставлялись под 10-12%

годовых ([126] p.79). А когда началась Великая депрессия и банковский кризис (1931 г.),

повлекший первые банкротства крупных банков, то немецкие крестьяне столкнулись с

еще худшей дискриминацией. Банковские процентные ставки почти удвоились, к тому же

банки, для исправления собственного положения, начали требовать от крестьян

немедленного погашения старых долгов, что привело к массовому банкротству хозяйств.

Так, в течение 1931-1932 гг. были проданы с молотка, вместе с землей, около 13 тысяч

фермерских и крестьянских хозяйств, не сумевших вовремя погасить банковские ссуды

([126] p.79; [225] p.276). И это на фоне того, что помещикам государство и банки

списывали и прощали все их долги.

Немецкие крестьяне и фермеры в 1920-е годы стали жертвой не только

дискриминации со стороны правительства и банков, но и неблагоприятной ценовой

конъюнктуры и монополизации промышленности. В течение всего послевоенного

периода цены на сельскохозяйственные продукты росли медленнее, чем на

промышленные товары

2

. Но особенно сильные «ножницы цен» возникли в условиях

Великой депрессии в 1929-1933 гг., когда цены на продукцию фермеров и крестьян упали

почти в два раза, а на промышленные изделия снизились в намного меньшей степени -

ввиду высокой монополизации промышленности ([126] p.194). Все это привело к

стремительному обнищанию крестьян. Если до Первой мировой войны средний доход

немецкого крестьянина был на 20% ниже среднедушевого дохода в целом по стране, то к

концу 1920-х годов он был уже на 44% ниже ([126] p.55); и судя по всему, в течение 1930-

1933 гг. этот разрыв еще более увеличился.

Все вышеуказанное в совокупности вызвало небывалый всплеск крестьянских

протестов, восстаний и даже терроризма. В одной из демонстраций фермеров на севере

Германии (28 января 1928 г.) участвовало 140 тысяч человек. Во время другой массовой

демонстрации – в Бреслау, 31 марта 1931 г. - фермеры закидали камнями главу

правительства Германии Брюнинга, который в страхе спасся бегством. На митингах

крестьян политика правительства осуждалась как «антинародная», одновременно

осуждался также «красный интернационал рабочих» и «еврейский финансовый

интернационал». Начиная с 1928-1929 гг. возникли крестьянские террористические

организации (называвшие себя «вервольфами» - оборотнями), которые организовывали

сопротивление властям при сборе налогов, а также серии взрывов и других

террористических актов ([225] pp.252-253, 259-260, 272).

1

Повышение пошлин на зерно привело к росту цен фуражного зерна, используемого в животноводстве. А

цены на продукты животноводства не выросли, ввиду сохранения крайне низких пошлин. Поэтому фермеры

попали в «ножницы цен», к тому же их бизнес подрывался дешевым импортом мяса и молока из соседней

Дании ([126] p.87, 93).

2

Как указывает Х.Джеймс, с 1913 г. по 1920 г. себестоимость производства сельскохозяйственной

продукции в Германии выросла в 10-16 раз, а цены – только в 7-8 раз ([225] p.252)