Мак-Нил, Уильям. В погоне за мощью: Технология, вооружённая сила и общество в ХI-XX веках

Подождите немного. Документ загружается.

261

262

-

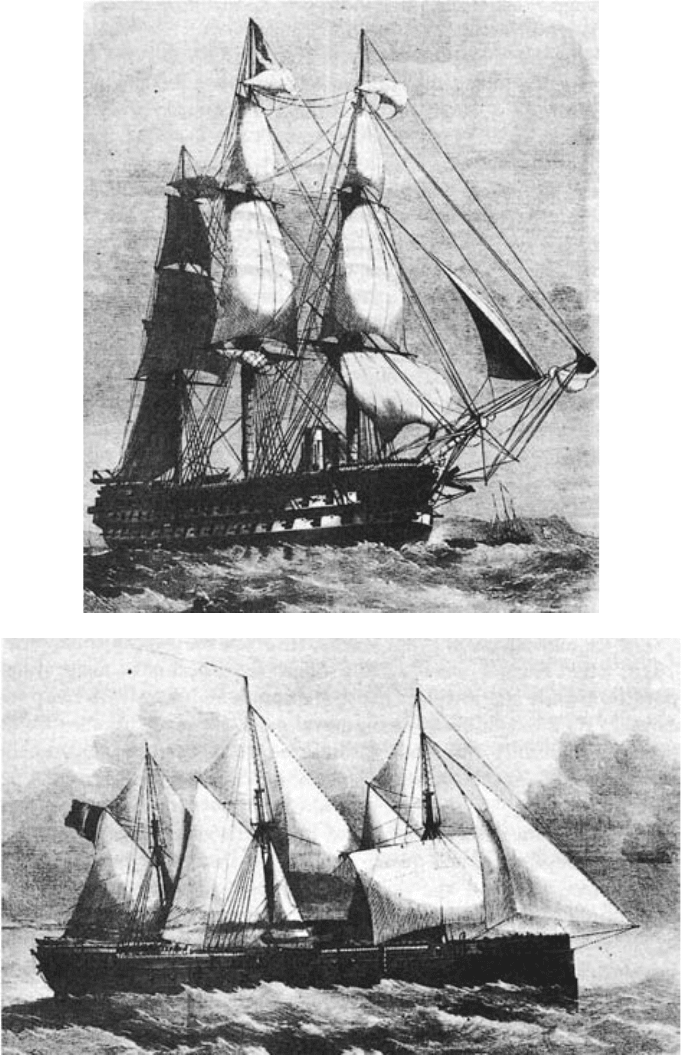

казаться от поддержки правителя Египта (Мухаммеда) Али в его кон-

фликте с османским султаном. Влиятельная фракция в руководстве

французского флота начала поиск новых технологических средств,

призванных оспорить владычество Британии на морях; особенно

многообещающими показались паровые суда, способные пересе-

кать Ла-Манш независимо от направления ветра. Шаги, предприня-

тые французами, и растущее опасение перед возможностью вторже-

ния, ускорили процесс установки вспомогательных паровых двигате-

лей на линейные корабли британского флота

⁶

.

Следующие двадцать лет французы удерживали лидерство в тех-

ническом развитии. Французские конструкторы и политики все еще

лелеяли мечту низвергнуть британское морское господство путем

создания новых эпохальных кораблей. Дважды они могли превзой-

ти королевский флот: первый раз в 1850 г., когда стал в строй «На-

полеон», благодаря 950-сильному двигателю делавший 13 узлов в час,

и второй

—

в 1858 г., когда 4,5-дюймовая железная броня сделала «Ла

Глуар» неуязвимым для любых орудий того времени

⁷

.

Каждый прорыв французов вызывал принятие немедленных

контрмер в Великобритании, сопровождаемое пропагандой необхо-

димости увеличения ассигнований на флот и мрачными предсказа-

ниями катастрофы в случае, если французы решат переправиться че-

рез Ла-Манш. Однако несоизмеримо более объемная промышленная

база Великобритании позволяла каждый раз сравнительно быстро

ликвидировать технологический отрыв соперника и превзойти его

в количественном отношении.

В дни наибольшего расцвета европейского либерализма финансо-

вые ограничения всегда играли большую роль. Как и в

xviii

в., британ-

ское общественное мнение с достаточной степенью готовности откли-

калось на необходимость новых расходов на поддержание морского

превосходства. Напротив, во Франции периоды строительства флота

сменялись тяжелыми временами, когда правительство отказывалось

от видевшихся непрактичными попыток превзойти Великобританию

на море

—

и, соответственно, урезало ассигнования на нужды флота

⁸

.

⁶

См. Stephen S. Roberts, «The Introduction of Steam Technology in the French Navy,

1818 – 1852» (Ph. D. diss., University of Chicago, 1976).

⁷

Относительно технической революции, вызванной появлением «Ла Глуар»

см. Paul Gille, «Le premier navire cuirasse: La Gloire» in Mochel Mollat, ed., Les

origines de la navigation a vapeur (Paris, 1970), pp. 43 – 57.

⁸

В дополнение уже приводившимся выше работам относительно франко-бри-

танского флотского соперничества середины

xix

в. см. James Phinney Baxter,

263

} 7. À ÅÁ Á¿ ´. 1840 – 1884

Взлеты и падения объема расходов на французский флот отчасти

отражали мнение Луи Наполеона о глубокой ошибочности враждеб-

ной по отношению к Великобритании политике своего дяди. Став

в 1851 г. императором Франции, он стал искать не только возможно-

сти покрыть себя славой на поле брани и в качестве наследника ве-

ликого Наполеона отменить положения договора 1815 г., но и сотруд-

ничества с Великобританией

—

или, по крайней мере, избежания от-

крытой ссоры. При Наполеоне

iii

в 1850 – 1860-х гг. напряженность

и соперничество во взаимоотношениях Парижа и Лондона отнюдь

не исчезли полностью. Однако даже непостоянное и несовершенное

сотрудничество Франции и Великобритании смогло изменить уста-

новленное в 1815 г. равновесие сил в Европе.

Крымская война продемонстрировала очевидность этого факта.

В 1815 г. Россия стала величайшей сухопутной державой Европы, и ее

армия в последующие годы оставалась самой многочисленной

⁹

. Ее

боеспособность постоянно подвергалась проверке в ходе многочис-

ленных войн на разных фронтах: русско-турецкой и русско-персид-

ской (1826 – 1829 гг.), в Центральной Азии (1839 – 1843 и 1847 – 1853 гг.),

на Кавказе (1829 – 1864 гг.), а также при подавлении польских

(1830 – 1831 гг.) и венгерских (1849 г.) повстанцев. Технические измене-

ния были незначительными

—

но и другие европейские армии остава-

лись при вооружении и организации, доведенных до совершенства

в ходе наполеоновских войн. Русский флот был третьим в мире, не-

намного (что наглядно продемонстрировало уничтожение турецко-

го флота при Синопе в 1853 г.) уступая британцам и французам в от-

ношении технических перемен.

Мериться силами с подобным монстром и вдобавок победить было

подвигом для французских и британских экспедиционных сил, успех

которых в Крыму зависел от лучшего, чем у противника, снабжения.

Русские испытывали большие затруднения в доставке пороха и дру-

гих необходимых грузов в Севастополь. Блокада союзного флота ли-

The Introduction of the Ironclad Warship (Cambridge, Mass., 1933); Bartlett, Great

Britain and Sea Power; Oscar Parkes, British Battleships, «Warrior» to «Valiant»,

rev. ed. (London, 1970), pp. 2 – 217; Bernard Brodie, Sea Power in the Machine

Age, 2d ed. (Princeton, 1942); Wilhelm Treue, Der Krimkrieg und die Entstehung

der modernen Flotten (Gottingen, 1954); William Hovgaard, Modern History of

Battleships (London, 1920).

⁹

До начала боевых действий в 1853 г. численность личного состава доходила

до 980 тыс., а к концу войны, несмотря на потери в 450 тыс., дошла до 1802,5 тыс.

См. John Shelton Curtiss, Russia’s Crimean War (Durham, N. C., 1979), p. 470.

264

-

шила их возможности осуществления перевозок морем, а снабже-

ние морской базы через крымские степи было крайне сложным. Не-

смотря на мобилизацию около 125 тыс. крестьянских телег, поставки

так и не приблизились к удовлетворительному уровню. После того

как запасы фуража на пути следования иссякли, прокорм для тягло-

вых животных приходилось возить с собой

—

а это означало, что соб-

ственно полезный груз сокращался до ничтожных объемов. В то же

время объем снабжения французских и британских экспедиционных

сил морским путем был огромным. Точности ради необходимо упо-

мянуть о провалах и неудовлетворительном управлении в начальный

период и времени, потребовавшемся для соответствующей органи-

зации. Однако в конце осады союзники были в состоянии выпустить

52 тыс. снарядов по укреплениям Севастополя в течение одного дня

—

тогда как русским, ввиду нехватки пороха и снарядов, приходилось

ограничивать огонь своей артиллерии

¹⁰

.

Иными словами, снабжение в Крымскую войну с точностью до на-

оборот повторило ситуацию 1812 г., в которой русские войска вос-

пользовались преимуществами водных артерий, а армия вторжения

полагалась лишь на сухопутные обозы. В итоге большое количество

тяжелых корабельных орудий и мастерское их применение защит-

никами Севастополя оказались недостаточными для того, чтобы

уравновесить превосходство союзников в снабжении. Отступление

гарнизона после героической обороны означало конец активных

боевых действий, поскольку союзники были не в состоянии пресле-

довать русских. Более того, взятие Севастополя и уничтожение Чер-

номорского флота означали выполнение поставленной ими задачи

—

обезопасить Константинополь от нападения морских сил северно-

го соседа.

Осада Севастополя в миниатюре явила образец Западного фрон-

та в Первой мировой войне. Система траншей, полевые укрепле-

ния и артобстрелы приобрели определяющий характер; не хватало

лишь пулеметов. С другой стороны, три сражения в начале войны

(на Альме, при Балаклаве и Инкермане), позволившие запереть рус-

ских в Севастополе, были генеральной репетицией прусских побед

над австрийцами при Кенигреце в 1866 г. Полученные французскими

и британскими войсками новые нарезные ружья позволили одержать

победу над вооруженными устаревшими мушкетами русскими. Разни-

ца была ужасающей

—

винтовки позволяли вести эффективный огонь

на дальность тысячи ярдов, тогда как мушкеты

—

лишь двухсот.

¹⁰

Данные почерпнуты у Curtiss, ibid., pp. 339 – 40, 448.

265

} 7. À ÅÁ Á¿ ´. 1840 – 1884

Преимущества винтовок давно были известны европейским ору-

жейникам, которые еще в конце

xv

в. открыли, что придающий вра-

щение пуле нарезной ствол обеспечивает ей устойчивость в полете,

а следовательно, повышает дальность и точность стрельбы. Однако

изготовление винтовок обходилось дороже, и темп их стрельбы был

ниже, так как для плотного прилегания к нарезам мягкую пулю не-

обходимо было забить в ствол. Это требовало времени и аккуратно-

сти

—

условий, совершенно несовместимых с горячкой боя. С

xvi

в.

нескольких особо метких стрелков, вооруженных винтовками, ста-

ли выделять в застрельщики. Однако, поскольку исход сражения за-

висел от темпа стрельбы, основная часть пехоты не могла восполь-

зоваться преимуществами винтовок.

Подобное положение дел, длившееся достаточно долго, измени-

лось в 1849 г., когда офицер французской армии капитан Клод Эть-

енн Минье запатентовал продолговатую пулю с выемкой в донной

части. Ее, как и сферические мушкетные пули на протяжении веков,

достаточно было опустить в ствол

—

а при выстреле силой расширяв-

шихся газов донная часть расширялась, плотно прилегая к нарезам.

За исключением того, что новую пулю следовало опускать в ствол но-

сиком вверх, приемы заряжания и стрельбы оставались теми же, что

и у гладкоствольных ружей. Минимальные изменения в привычных

приемах обеспечили легкое внедрение, и после испытаний (и успеш-

ного применения в Крымской войне) винтовка в 1857 г. была принята

на вооружение. Британцы приобрели патентные права в 1851 г. и, во-

оружив винтовками свои полки в Крыму, обеспечили им победу даже

над хвалеными русскими войсками

¹¹

.

Остальные европейские армии усвоили урок. Пруссаки, еще

с 1840 г. втайне накапливавшие арсеналы казнозарядных ружей,

в 1854 – 1856 гг

¹²

. приняли меры по их переделке в винтовки; за океа-

ном армия

2

утвердила в 1855 г. пулю Минье и нарезные ружья.

Таким образом, остававшиеся с

xvii

в. почти неизменными моде-

ли армейских и флотских вооружений в середине

xix

в. стали рас-

сыпаться. Генералы, адмиралы и государственные мужи остались

лицом к лицу с пренеприятнейшей перспективой воевать на новых

¹¹

Howard L. Blackmore, British Military Fire-arms, 1650 – 1850 (London, 1961),

pp. 229 – 33, O. F. G. Hogg, The Royal Arsenal: Its Background, Origin and

Subsequent History (London, 1963), 2:736 – 40; James E. Hicks, Notes on French

Ordnance, 1717 – 1936 (Mt. Vernon, N. Y., 1938), p. 24.

¹²

Dennis Showalter, Railroads and Rifl es: Soldiers, Technology and Unifi cation of

Germany (Hamden, Conn., 1975), pp. 81, 96 – 98.

266

-

условиях и новым оружием при отсутствии непосредственного опы-

та. Подобное положение поощряло воображение и интеллектуаль-

ные качества армейских и флотских командиров, жестоко наказы-

вая за прежнее пренебрежение ко всему, связанному с умственной

работой. Последствия были особенно значительными в сухопутных

войсках

—

новые технологии стали грозой самых вымуштрованных

и беспрекословно следующих приказам (т. е. лучших в Европе) ар-

мий. И наоборот, самая слабая среди армий великих держав

—

прус-

ская, смогла максимально полно воспользоваться тем, что ранее счи-

талось крайней слабостью.

Прежде чем обратиться к изучению процесса обретения Пруссией

превосходства на суше, стоит уделить внимание двум другим побоч-

ным продуктам опыта применения нового вооружения в Крымской

войне. Первым было применение способов массового производства

огнестрельного оружия, ставшего реакцией на неспособность ста-

рых ремесленных мануфактур Бирмингема и Лондона удовлетво-

рить внезапно возникший ввиду войны с Россией спрос. Изготовле-

ние стрелкового оружия долго считалось гильдийным ремеслом мно-

гочисленных специалистов. Каждый оружейник выступал в качестве

субподрядчика для предпринимателей, в свою очередь, получавших

у государства контракт на поставку определенного количества гото-

вых ружей. Правительственные инспектора проверяли соответствие

каждой детали определенным параметрам, а арсенал в Вулвиче ино-

гда за свой счет проводил сборку оружия. Эта система достаточно

успешно вынесла напряжение периода наполеоновских войн, хотя

британским оружейникам (как и французским) понадобилось два де-

сятилетия спроса военных лет, чтобы достичь наивысших показате-

лей производительности.

В 1854 – 1856 гг. никто уже не желал ждать, пока тысячи ремесленни-

ков приспособятся к новому уровню спроса. Проблема в Великобри-

тании обострялась проходившим в то время мучительным переходом

к новой системе Минье. Старые методы и традиции железообработ-

ки, приспособленные для производства практически не изменив-

шейся со времен герцога Мальборо «Смуглянки Бесс» не могли до-

стичь уровня точности, необходимой при производстве новых вин-

товок. Однако когда инспектора попытались ужесточить контроль,

забраковывая плохо изготовленные детали, это привело к серьез-

ным конфликтам с ремесленниками. Кроме того, внезапно возрос-

ший благодаря началу Крымской войны спрос в глазах производите-

лей виделся золотой возможностью обогатиться, повысив расценки.

В результате радикальных изменений в устоявшейся рутине и ожида-

267

} 7. À ÅÁ Á¿ ´. 1840 – 1884

ниях оружейный бизнес претерпевал бесчисленные задержки прак-

тически на каждой стадии производства. В период, когда страна нуж-

далась в возросшем количестве более качественных ружей, их произ-

водство напротив, снизилось.

Возмущение как в правительственных кругах, так и за их преде-

лами убедило власти в необходимости принятия решительных мер,

способствующих увеличению объема выпуска ружей и повышению

их качества. Благодаря знанию альтернативной модели руководство

Вулвичского арсенала было готово к подобному повороту. Она назы-

валась «Американской системой производства», поскольку была раз-

работана в 1820 – 1850 гг. на Спрингфилдском арсенале (Массачусетс,

2

) и среди частных производителей стрелкового оружия в доли-

не р. Коннектикут. Основным принципом было использование ав-

томатических или полуавтоматических фрезерных станков для про-

изводства деталей заданных размеров

¹³

. Эти машины производили

взаимозаменяемые части, так что винтовка могла быть собрана без

дополнительных шлифовки и пригонки, необходимых при менее

точном ручном производстве. Разумеется, фрезерные машины стои-

ли дорого и призводили куда больше отходов, нежели опытный ма-

стер с молотком и напильником. Однако в условиях объемного спро-

са на ружья и экономики массового производства автоматические

устройства окупались многократно.

Методы американцев стали известны англичанам благодаря Ве-

ликой выставке 1851 г., на которой Сэмюэль Кольт продемонстриро-

вал свои револьверы и взаимозаменяемость их частей путем разбор-

ки нескольких экземпляров, перемешивания частей и затем сборки

боеготовых образцов.

Таким образом, когда в первые месяцы Крымской войны возрос-

¹³

Подобные машины не были особенно сложными в конструировании. Принцип

был тем же, что в наше время применяется для изготовления запасных клю-

чей

—

механические передачи заставляли резец двигаться по заданному шабло-

ном контуру. Этот принцип пантографа был известен еще с эпохи эллинизма,

когда подобные устройства применялись для массового производства экспор-

тируемых из Александрии статуй. См. Gisela M. A. Richter, The Sculpture and

Sculpturers of the Greeks, 4th ed. (New Haven, 1970), p. 246. Американцы разра-

батывали подобные машины отчасти ввиду нехватки опытных оружейников,

отчасти благодаря проводимой государством после 1812 г. политике предостав-

ления долгосрочных контрактов, поощрявшей крупные капиталовложения.

См. Felicia Johnson Deyrup, Arms Makers in the Connecticut Valley, Smith College

Studies in History, No 33 (Northampton, Mass., 1948).

268

-

ло число задержек и срывов, многие в Великобритании уже знали

о достижениях американцев; и специальный Комитет по стрелково-

му оружию рекомендовал создание нового завода в Энфилде на ос-

нове американской системы производства. Работы начались в 1855 г.,

однако выписанное из Соединенных Штатов необходимое оборудо-

вание не было полностью установлено до 1859 г.

—

т. е. через три года

после окончания Крымской войны

¹⁴

.

Автоматизация не ограничилась лишь ввозом американских стан-

ков для изготовления винтовок. Специально разработанные машины

стали производить на Вулвичском арсенале по 250 тыс. пуль Минье

в день; еще одно устройство производило в день 200 тыс. патронов,

объединяя в целое пулю и пороховой заряд

¹⁵

. Массовое производ-

ство также не могло оставаться монополией государственных арсе-

налов

—

частное производство огнестрельного оружия последовало

их примеру. Чтобы оплатить дорогостоящее новое оборудование,

прежде независимые подрядчики в 1861 г. объединились в Бирмин-

гемскую компанию стрелкового оружия. Шестью годами позже по-

добное слияние привело к созданию Лондонской компании стрелко-

вого оружия. Таким образом, государственный заказ распределялся

между Энфилдом и двумя новосозданными современными частными

оружейными предприятиями в соотношении, в некоторой стрепени

определяемом политическим лоббированием и отчасти

—

желанием

чиновников создать необходимые резервные мощности на случай,

если новая война внезапно потребует быстрого увеличения объема

производства винтовок. Эти две частные фирмы в основном сущест-

вовали за счет продажи спортивного оружия частным покупателям

¹⁴

Относительно оружейного производства в

2

, в дополнение к Deyrup см.

Merritt Roe Smith, Harpers Ferry Armory and the New Technology (Ithaca, N. Y.,

1977); Robert J. Woodbury, The Legend of Eli Whitney and the Interchangeability

of Parts,” Technology and Culture 1 (1960): 235 – 51. Относительно оружейной

торговли и ее революции в 1850-х см. Nathan Rosenberg, ed., The American

System of Manufactures: The Report of the Committee on the Machinery of

the United States, 1855, and the Special Reports of George Wallis and Joseph

Whitworth, 1854 (Edinburgh, 1969), Introduction; H. J. Habakkuk, American and

British Technology in the Nineteenth Century (Cambridge, 1962); A. Ames and

Nathan Rosenberg, «Enfield Arsenal in Theory and History», Economic Journal

78 (1968): 825 – 42; Russell

i

. Fries, «British Response to the American System: The

Case of the Small Arms Industry After 1850», Technology and Culture 16 (1975):

377 – 403.

¹⁵

O. F. G. Hogg, Royal Arsenal 2:783, 792.

269

} 7. À ÅÁ Á¿ ´. 1840 – 1884

в Великобритании и за рубежом, но в то же время принимали зака-

зы и от иностранных правительств

¹⁶

.

Правительства других стран Европы также осознали возможно-

сти новых машин в массовом производстве необходимого стрел-

кового оружия. К 1870 г. Россия, Испания, Турция, Швеция, Дания

и Египет последовали британскому примеру, закупив американское

оборудование для производства винтовок

¹⁷

. Льежские оружейники

в Бельгии основали новую компанию для того, чтобы импортиро-

вать американские станки. В 1854 г. это виделось единственным спо-

собом выполнить британский заказ на 150 тыс. винтовок, так как

производство в самой Великобритании запаздывало

¹⁸

.

Итогом стали значительные перемены в европейском оружейном

предпринимательстве. Кустарные способы отмерли, а установка но-

вых машин в государственных арсеналах сократила веками основы-

вавшийся на льежском производстве оружейный бизнес до сравни-

тельно незначительных объемов

¹⁹

.

Еще одним последствием было нижеследующее. До 1850-х измене-

ния в конструкции выдаваемого сотням тысяч солдат стрелкового

оружия были затяжным и однозначно затруднительным предприяти-

ем (почему европейские мушкеты и оставались почти неизменными

150 лет). В автоматизированном производстве для выпуска сотен ты-

сяч винтовок нового образца в год достаточно было изготовить но-

вые шаблоны. Быстрота перехода целой армии на новый вид ружья

стала зависеть от времени, необходимого для обучения солдат обра-

щению с ним. Таким образом, перед дальнейшим совершенствовани-

ем стрелкового оружия распахнулись двери

—

что предполагало пере-

смотр всех тактических правил и наставлений по обучению пехоты.

Трудности внесения изменений в конструкцию огнестрельного ору-

жия при сохранении ремесленного способа производства стали болез-

¹⁶

S. B. Saul, «The Market and the Development of the Mechanical Engineering

Industries in Britain», Economic History Review 20 (1967): 111 – 30; Fries, «British

Response to American System»; Conrad Gill, History of Birmingham: Manor and

Borough to 1865 (London, 1952), p. 295.

¹⁷

Во всяком случае, именно этим гордится Charles H. Fitch, «Report on the

Manufacture of Interchangeable Mechanisms», U. S. Congress, Miscellaneous

Documents of the House of Representatives, 4th Cong., 2d sess. 1882 – 82, 13, pt.

2:613 – 14. К сожалению, Фитч не приводит подробностей, а я не смог найти

подтверждающих материалов по всем покупателям.

¹⁸

Claude Gaier, Four Centuries of Liege Gunmaking (London, 1977), p. 122.

¹⁹

Ibid., pp. 190 – 95.

270

-

ненно ощутимыми для пруссаков после 1840 г., когда король Фридрих-

Вильгельм решил начать перевооружение армии казнозарядными вин-

товками. Первоначальный заказ предполагал поставку 60 тыс. ружей;

семью годами позже разработчик этого оружия Иоганн Николас фон

Дрейзе смог достичь на своих заводах общей производительности все-

го в 10 тыс. единиц в год, а контроль за качеством не поспевал обеспе-

чить их надлежащую проверку. Поскольку прусская армия вместе с ре-

зервами насчитывала 320 тыс. чел., на переход с мушкетов на казноза-

рядные ружья при подобных темпах производства потребовалось бы

более 30 лет. Неудивительно, что в 1854 г. пруссаки решили вложить

деньги в переделку имеющихся мушкетов в нарезные ружья и произ-

водство пуль Минье

—

переход, потребовавший всего двух лет!

В то же время и король Пруссии, и его военные советники были

достаточно твердо убеждены в превосходстве казнозарядных ружей,

чтобы продолжать их производство. Путем перевода трех государст-

венных арсеналов на производство ружей новой конструкции уда-

лось достичь уровня 22 тыс. винтовок в год. В результате «игольча-

тые ружья» Дрейзе (как их зачастую называли) еле успели поступить

на вооружение всей прусской армии, чтобы пройти первое и зре-

лищное испытание в сражении против австрийцев. Для заверше-

ния перехода с дульнозарядных на казнозарядные ружья потребо-

валось 26 лет

—

неудивительно, что в подобных условиях государства

с

xvii

в. предпочитали не вносить изменений (кроме самых незначи-

тельных) в конструкцию огнестрельного оружия

²⁰

. Для сравнения

—

в 1863 г., (через четыре года после начала производства) арсенал Эн-

филда произвел 100370 винтовок

—

и это в условиях мирного времени

без принятия чрезвычайных мер по увеличению объема производст-

ва

²¹

. Когда Франция в 1866 г. и Пруссия

—

в 1869 г. решили перевоору-

жить свои войска новыми винтовками, каждой из них понадобилось

всего четыре года (включая долгие месяцы на разработку и установку

необходимого оборудования) для выполнения намеченного

²²

.

²⁰

Dennis Showalter, Railroads and Rifl es, pp. 81 – 82, 95 – 98; Curt Jany, Geschichte der

Koniglich Preussischen Armee (Berlin, 1928 – 37) 4:199 – 202.

²¹

John D. Goodman, «The Birmingham Gun Trade», in Samuel Timmins, ed., His-

tory of Birmingham and the Midland Hardware District (London, 1866), p. 415.

В том же году «коммерческие» производители изготовили 460140 ружейных

стволов в Бирмингеме и 210181

—

в Лондоне, большая часть которых была про-

дана за рубеж, и лишь 19263 одобрены и приняты государством.

²²

На разгром Австрии Пруссией Наполеон

iii

отреагировал строительством

в августе 1866 г. нового арсенала в Путо, способного выпускать 360 тыс. ружей