Миронов С.В., Пищухин А.М. Метасистемный подход в управлении

Подождите немного. Документ загружается.

221

Рассмотрим сначала некоторые вопросы, связанные с проектированием

систем. Наиболее важной чертой проектирования систем является то, что па-

раметрически инвариантное ограничение на некоторые конкретные перемен-

ные определяется пользователем. Совершенно иначе обстоит дело с исследо-

ванием систем, где это ограничение неизвестно, и задача состоит в том, что-

бы адекватно охарактеризовать его с учетом конкретной цели исследования.

Ограничение при проектировании систем определяется или явно на язы-

ке конкретной порождающей, обычно направленной системы, или неявно на

языке системы данных. В первом случае задача проектирования сводится к

определению набора структурированных систем, удовлетворяющих задан-

ным требованиям. Эти вопросы рассматриваются в следующем разделе. Во

втором случае необходимо определить некие порождающие системы, адек-

ватно описывающие ограничения, содержащиеся в данных. Эта задача соот-

ветствует классу задач, рассматриваемых в параграфах 6.4 и 6.6 в контексте

исследования систем, однако в случае проектирования систем система дан-

ных по определению содержит всю информацию о способе, каким наклады-

ваются ограничения на переменные.

При проектировании системы функция данных часто определяется не-

явно через описание их свойств, а не явно в виде матрицы или массива дан-

ных. Допустим, например, что имеется простая направленная система с од-

ной входной переменной, множество состояний которой включает 26 латин-

ских букв и пробел, и с одной выходной переменной с двумя состояниями 0 и

1. Входная переменная определяется последовательностью букв и пробелов

просматриваемого английского текста. Требуется, чтобы выходная перемен-

ная при определенных условиях была равна 1, например, при условии, что

последнее слово просматриваемого текста кончалось на ING, и 0 в против-

ном случае. Задача состоит в том, чтобы преобразовать это неявное опреде-

ление системы данных в некую порождающую систему, которая бы для лю-

бого английского текста порождала (детерминированным образом) требуе-

мые состояния выходной переменной. Методы решения задач подобного

типа хорошо разработаны в рамках теории конечных автоматов. Поскольку

на эту тему имеется обширная литература, то нет смысла описывать эти

методы. При сравнении исследования систем и их проектирования на уровне

систем данных и порождающих систем, необходимо отличать два класса сис-

тем данных, встречающихся при исследовании систем. К первому классу от-

носятся системы данных, в которых переменные не имеют смысла вне пара-

метрического множества, на котором они определены. Примерами таких сис-

тем являются:

музыкальное сочинение, рассматриваемое как система данных, пере-

менные которой, очевидно, не имеют смысла вне временного множества, со-

ответствующего всему сочинению;

любая система данных с пространственным параметром, в которой про-

странственное множество не может быть расширено, например система про-

странственных данных по акустике концертного зала или система, опреде-

222

ленная для земного шара, в котором параметрическим множеством являются

значения широт и долгот;

любая система данных, определенная на всей группе определенного ти-

па, например все сочинения какого-либо композитора, все служащие опреде-

ленного нанимателя и другое

Системы данных такого типа содержат всю информацию об огра-

ничениях на их переменные. Тем самым они методологически подобны

системам данных, определяемым при проектировании систем. Будем такие

системы называть полными системами данных.

Второй класс систем, который при исследовании, по-видимому, встречает-

ся чаще, составляют системы, в которых переменные не ограничены тем па-

раметрическим множеством, для которого имеются данные. Можно говорить

о том, что практически все системы, параметром которых является время, от-

носятся к этому классу (пример с музыкальным сочинением — редкое ис-

ключение). Примеры полных систем данных для параметров других типов, хо-

тя и встречаются чаще, также не являются типичными.

Существует два основных метода исследования систем. При одном

подходящие порождающие системы (или системы более высоких уровней), ба-

зирующиеся на определенных требованиях, выводятся из заданной системы

данных. Для наиболее типичных требований этот процесс рассматривается в

разделах В.4 и В.6. Этот метод обычно называется методом открытия. При

другом методе гипотетическая порождающая система (или система более вы-

сокого уровня) постулируется, а затем ее правильность проверяется срав-

нением порождаемых ею (при соответствующих начальных условиях) дан-

ных с эмпирическими данными. Если система не проходит проверки, осно-

ванной на некоем конкретном критерии правильности (критерии совпадения),

то она отвергается и постулируется новая система. Этот подход к исследова-

нию систем обычно называется методом постулирования.

Понятно, что при использовании метода открытия любая порождающая

система, полученная непосредственно из системы данных, является неким

экономным представлением каких-то аспектов системы данных. То, какие

именно аспекты представляются порождающей системой, зависит от ее маски

и характера функции поведения. Если порождающая система детерми-

нирована, то это экономное описание всей системы данных своего рода «сте-

нографическое» описание.

Если система данных является полной, то метод открытия сводится к

нахождению моделей ее данных. Обнаруженные модели данных могут затем

использоваться для разных целей. Если система неполная, то необходимо

различать две проблемы, связанные с найденными моделями (т. е. с получен-

ными подходящими системами данных):

объяснение данных в рамках заданного параметрического множества,

вывод данных вне пределов параметрического множества, то есть

предсказание, восстановление (retrodiction) или обобщение данных.

223

Если метод открытия используется для неполных систем данных, то

порождающие системы (или системы более высоких уровней) определяются

не столько для объяснения имеющихся данных, сколько для расширения дан-

ных за пределы заданного параметрического множества, что делает возмож-

ным предсказание, восстановление и обобщение данных. Этот процесс требу-

ет, разумеется, применения индуктивного рассуждения некоего типа.

Задачи определения подходящих порождающих систем рассматривались

в разд. В.4 и В.6 в неявном предположении, что выборочные переменные

определены только через переменные, включенные в заданную систему дан-

ных, то есть через наблюдаемые переменные. Это ограничение не обяза-

тельно и может в некоторых случаях затруднить получение достаточно про-

стых порождающих систем с незначительной порождающей нечеткостью или

вовсе без нечеткости. Эти задачи могут быть обобщены, если разрешить поль-

зователю постулировать гипотетические состояния некоторых дополнитель-

ных переменных, не входящих в число наблюдаемых переменных. Такие пере-

менные обычно называются внутренними переменными, а их состояния —

внутренними состояниями.

Несмотря на то, что гипотетические внутренние состояния могут вво-

диться из самых разных соображений, обычно они вводятся для усиления

зависимости между порождающей нечеткостью и сложностью подходящих

порождающих систем. При введении внутренних состояний требуется,

чтобы для заданных данных была определена модель порождения этих со-

стояний. В то же время эти переменные должны способствовать уменьше-

нию общей порождающей нечеткости. Подобное определение моделей

возможно только для полных систем данных и изучается в рамках теории

конечных автоматов, детерминированных и вероятностных.

Понятия внутренних переменных и состояний весьма существенны

при проектировании систем. Введение внутренних состояний в процессе

проектирования систем сводится к соответствующему переопределению на-

кладываемых ограничений. После их введения на абстрактном уровне

внутренние переменные и их состояния могут быть конкретизированы

любым подходящим способом. Однако при исследовании систем использо-

вание внутренних переменных довольно проблематично, поскольку они не

несут семантической нагрузки и нельзя, как при проектировании систем,

конкретизировать их подходящим образом.

Таким образом, проектирование систем всегда представляет собой

процесс подъема по эпистемологической иерархии систем. Он начинается с

определения или порождающей системы, или системы данных и набора

требований относительно структуры систем. Задача определения подхо-

дящих порождающих систем по заданной системе данных принадлежит к

тому же классу задач, что и задачи, обсуждаемые в разд. В.4 и В.6, с той

лишь разницей, что допускается использование внутренних переменных.

Исследование систем осуществляется с помощью:

224

- подъема по иерархии посредством обнаружения систем более вы-

соких уровней, для которых системы более низких уровней обладают

определенными свойствами, и, если система данных неполная, соответ-

ствующих индуктивных выводов (метод открытия);

- постулирования порождающих систем или систем более высокого

уровня и отбрасывания тех из них, которые не удовлетворяют проверке

на соответствие между эмпирическими и порожденными данными (ме-

тод постулирования);

- любой комбинации метода открытия и метода постулирования, на-

пример подъема по иерархии до определенного уровня и постулиро-

вания систем на более высоком уровне.

Наибольшее внимание в этой книге уделяется задачам, связанным с

методом открытия. Объясняется это двумя соображениями. Прежде всего,

учебным характером книги. Метод открытия, при котором системы вво-

дятся в порядке возрастания их концептуальной сложности, очень удобен

для объяснения и формулирования всей концептуальной схемы УРСЗ.

Второе соображение заключается в том, что метод открытия недостаточно

полно описан в литературе, методы постулирования и проектирования

систем освещены вполне удовлетворительно.

225

Приложение Г

СТРУКТУРИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ

Г.1 Целое и части

Определение порождающей системы (или множества подходящих по-

рождающих систем), рассматриваемое в разделе В, это теоретически только

первый этап исследования систем. При введении более высоких эпистемоло-

гических уровней возникают новые проблемы. Данный раздел посвящен за-

дачам, связанным со структурированными системами.

Структурированная система представляет собой набор исходных систем,

систем данных или порождающих систем, имеющих общее параметрическое

множество. Системы, образующие структурированную систему, обычно назы-

ваются ее элементами. Некоторые переменные у них могут быть общими.

Общие переменные обычно называются связывающими переменными. Они

представляют взаимодействия между элементами. Естественно называть эти

три типа систем структурированными исходными системами, структури-

рованными системами данных и структурированными порождающими

системами. Для некоторых задач удобно также выделить более частные ти-

пы структурированных систем, например структурированные представ-

ляющие системы или структурированные системы с поведением

Для заданной структурированной системы одного из этих типов суще-

ствует связанная с ней система, определяемая всеми переменными, входящи-

ми в ее элементы. Эта система (предполагается, что она того же типа, что и

элементы структурированной системы) рассматривается как некая полная

система, то есть система, представляющая в виде некоторого целого все вхо-

дящие переменные. С этой точки зрения элементы любой структурированной

системы интерпретируются как подсистемы соответствующей полной систе-

мы, а полная система — как суперсистема этих элементов. При этом струк-

турированные системы становятся, по существу, представлениями полных

систем в виде различных подсистем.

Статус системы как полной системы или подсистемы не является, разу-

меется, абсолютным. Например, некая система с поведением в одном контек-

сте может рассматриваться как элемент структурированной системы (и, сле-

довательно, как подсистема полной системы с поведением), а в другом —

может рассматриваться как полная система, подсистемы которой образуют

структурированную систему. Любая исходная система, система данных или

порождающая система существует как бы в двух «лицах». В одном кон-

тексте она имеет статус подсистемы, а в другом — статус суперсистемы.

Можно, таким образом, говорить не только о том, что «часть — это амплуа

целого» (как предлагает Р. Гленвилл), но и о том, что целое—это ампула час-

ти. Подобная двойственность дает возможность представить любую полную

систему как иерархию структурированных систем, то есть как структуриро-

226

ванную систему, элементами которой являются структурированные системы,

элементами которой также являются... и так далее вплоть до элементов, со-

стоящих из отдельных переменных.

Зачем нужно представлять полную систему как совокупность

ее подсистем? Причин несколько. Одна из них связана с наблюдением или

измерением. Если в параметры входит время, то часто бывает технически не-

возможно или, по крайней мере, неразумно одновременно наблюдать (изме-

рять) все переменные, имеющие отношения к цели исследования. В этом

случае можно собрать данные только частично, для наибольшего возмож-

ного подмножества переменных. В других случаях исследователь вынуж-

ден использовать чужие данные, собранные различными организациями

или последователями для собственных нужд и покрывающие только

часть переменных, необходимых ему для работы.

Другой причиной структурирования систем является сложность, ко-

торая в свою очередь, связана, с обозримостью рассматриваемой систе-

мы. Одной из характеристик системы является объем памяти компьютера

необходимый для хранения системы. Рассмотрим, например, п переменных

с k состояниями каждая. При работе с полной системой этих перемен-

ных для запоминания ее состояния нужно располагать nk

n

ячейками па-

мяти, если хранить в ячейке по одному из k состояний. С другой стороны,

если использовать структурированную систему, состоящую из всех подсис-

тем с двумя переменными, то для той же цели понадобится только k

2

n(n—

1) ячеек памяти. С ростом значений k и п это число, как показано на

рисунке Г.1 для k=10, растет значительно медленнее, чем nk

n

. Если же

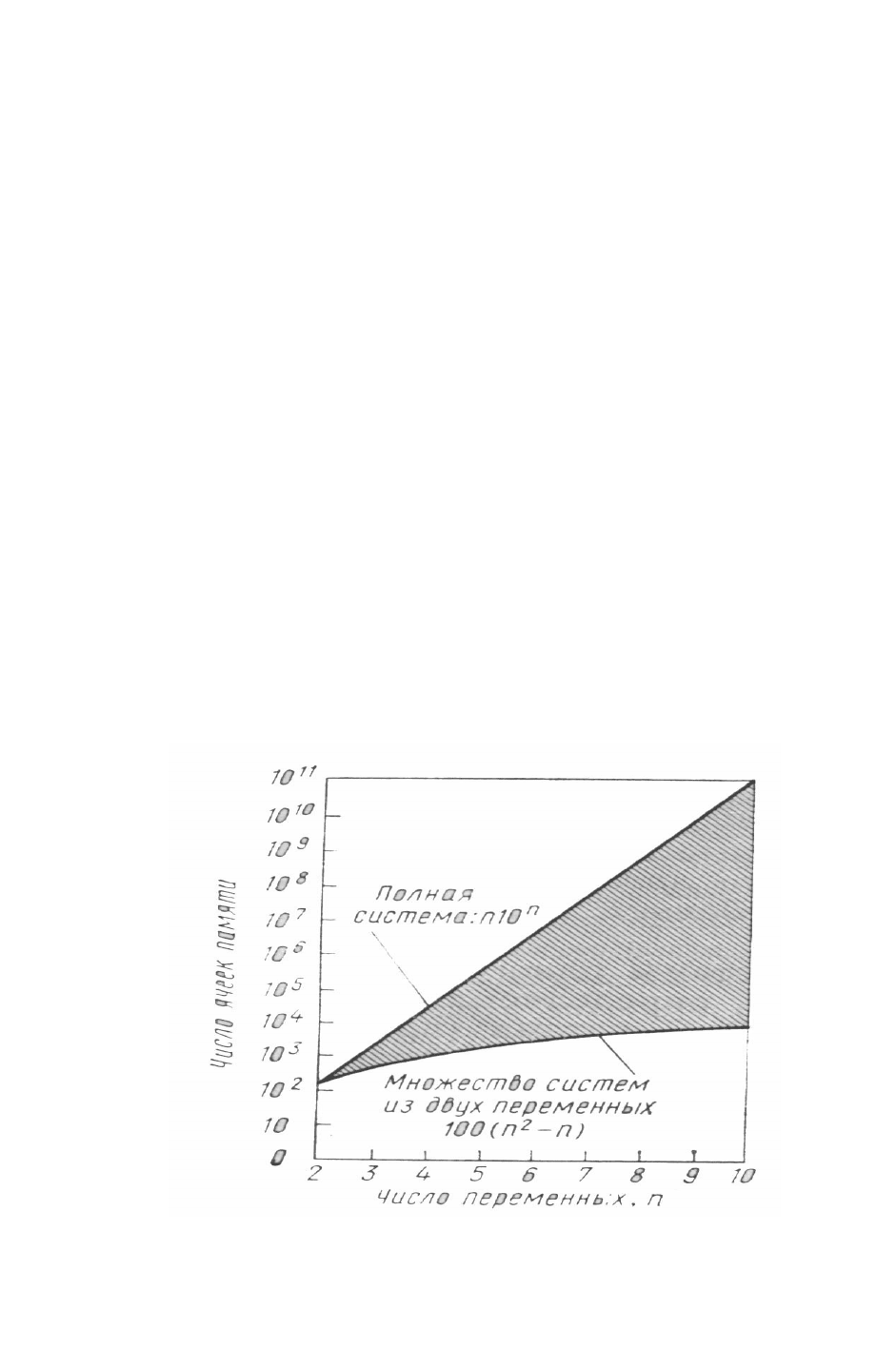

Рисунок Г.1 – Зависимость емкости памяти от числа переменных в сис-

теме (k=10)

структурированная система содержит только некоторые из двух перемен-

ных систем, это сравнение будет еще более разительным. Несмотря на то,

что при малых п и k структурированные системы могут потребовать боль-

227

шего объема памяти, чем соответствующие полные системы, ясно, что в

основном для важных практических случаев, особенно при больших k и n,

их требования к памяти существенно ниже.

Другой аспект возможности обработки систем связан с числом систем,

которые должны быть рассмотрены в некоторых задачах Для сравнения

чисел полных и структурированных систем определенного типа снова рас-

смотрим п переменных с k состояниями. Кроме того, будем отличать, яв-

ляется ли любое состояние системы возможным. Тогда имеется

n

k

2 воз-

можных полных систем,

(

)

1

2

21

−

−

k

nn возможных структурированных

систем, состоящих только из бинарных (состоящих из двух переменных)

подсистем, и

2

2

k

n возможных структурированных подсистем, состоящих

только из п бинарных подсистем. Несмотря на то, что все эти числа

достаточно велики, чтобы можно было бы говорить о полном переборе ва-

риантов даже для небольших п и k, число структурированных систем (в

обоих случаях) растет заметно медленнее, чем число возможных полных

систем. Например, при n—10 и k = 2 структурированных систем, содержа-

щих все бинарные подсистемы, 720, а возможных полных систем 10

308

(т. е.

находится за пределом Бремерманна). Таким образом, в общем случае лег-

че осуществлять поиск на множестве всех возможных структурированных

систем определенного типа, чем на множестве всех возможных полных

систем, хотя и в том, и другом случае часто бывают неизбежны некото-

рые ограничения.

Имеется много соображений в пользу применения структурированных

систем в технике. Некоторые из них связаны с обозримостью процесса

проектирования. Основные из этих соображений уже обсуждались. Другие

связаны с наличием ограниченного набора подходящих готовых элементов

(модулей), с эффективностью реализации, а также с различными вопросами

надежности, проверяемости и ремонтопригодности проектируемой систе-

мы.

Практические соображения, связанные с обозримостью задачи, эффек-

тивностью, ремонтопригодностью и тому подобное, не единственные сооб-

ражения, по которым желательно использовать структурированные систе-

мы. В исследовании систем структурированные системы имеют более фун-

даментальное значение. Соответствующим образом обоснованная структу-

рированная система дает исследователям сведения, не содержащиеся, по

крайней мере явно, в соответствующей полной системе. Эти дополнитель-

ные сведения могут помочь ответить на определенные вопросы, возникаю-

щие в процессе исследования, помочь лучше разобраться в задаче.

Со структурированными системами связана одна из самых спорных

философских проблем — проблема взаимоотношения между целым и час-

тями. Эта проблема рассматривается не только в древнегреческой филосо-

фии, но и в значительно более древней китайской философии, в частности

в книге И Цзин и более поздних работах. Это хорошо описывается в

статье А. Бама /31/.

228

Нет проблемы более важной для понимания природы существования,

знания, ценностей или логики, чем проблема природы целого и его час-

тей и их взаимоотношений.

Совершенно ясно, когда мы говорим «часть», то имеем в виду «часть целого», а

под «целым» подразумеваем «целое, состоящее из частей». В этом смысле нет частей,

не являющихся частями целого, и нет целого, не состоящего из частей. Целое и части

взаимосвязаны; каждое понятие зависит от того, что представляет собой другое и в то

же время одно не есть другое. Часть целого не есть Целое, а целое, состоящее из частей

не является ни одной из своих частей.

Однако проблемы в понимании того, как соотносятся друг с другом целое и части,

приводят к появлению теорий, по-видимому, отрицающих или, по крайней мере, моди-

фицирующих первоначально ясные понятия. Некоторые трудности возникают также

из-за того, что существуют разные типы целого и разные отношения часть-целое.

Гоген и Варела предлагают четыре альтернативных критерия оценки

целостности системы /127/:

Интересно посмотреть, как можно оценить степень целостности системы. Всегда,

разумеется, можно нечто выделить и назвать «системой», но это нечто не всегда ока-

жется тождественным понятием «цельная система», «естественное единство», «связанный

объект» или «понятие». Что же делает одни системы более связными, более естествен-

ными, более «цельными», чем другие? ... Согласно одному подходу, полнота — это спо-

собность к соответствующему отображению существенных новых свойств... С другой

точки зрения полнота измеряется степенью сложности сокращения системы... Третий

подход состоит в том, что система считается настолько полной, насколько ее части

взаимосвязаны, т. е. насколько трудно найти относительно независимые подсистемы. ..

Согласно четвертому подходу система тем полнее, чем она сложнее, т. е. чем труднее

свести ее к описаниям взаимосвязей компонентов более низкого уровня.

Философская контроверза «часть-целое» нашла свое отражение в

противопоставлении двух научных методологий — редукционизма и хо-

лизма (от греческого holos, что значит целый). Редукционизм опирается

на следующий тезис: свойства целого объяснимы через свойства состав-

ляющих его элементов. Холизм же отрицает этот тезис и утверждает, что

нельзя без потерь анализировать целое с точки зрения его частей. Это ут-

верждение часто формулируется в виде известного высказывания «целое

больше суммы составляющих его частей», настоящий автор которого, ве-

роятно, останется неизвестным.

В схеме УРСЗ дихотомия целого и частей выражается двойственной

ролью исходных систем, систем данных и порождающих систем, являю-

щихся одновременно и суперсистемами и подсистемами. Различные во-

просы, связанные с взаимоотношением целого и частей, которые часто

бывают окружены некой таинственностью, могут быть на самом деле четко

сформулированы в виде системных задач и изучаться соответствующим

образом. При этом две методологические доктрины оказываются взаимо-

дополняющими, что хорошо сформулировано в работе /127/:

В большинстве исследований холизм и редукционизм занимают полярные позиции.

Это, вероятно, является следствием исторически сложившегося размежевания между

эмпирическими науками, по большей части редукциональными и аналитическими, и евро-

229

пейскими школами философии и общественных наук, пытающимися нащупать динамику

общностей.

Обе эти позиции вполне допустимы на определенном уровне описания и, по суще-

ству, дополняют друг друга. С одной стороны, можно спуститься на более низкий уро-

вень и изучать свойства компонентов, не принимая во внимание их системные взаимо-

связи. С другой стороны, можно, не обращая внимания на структуру компонентов,

исследовать их поведение только с точки зрения их вклада в поведение большей

единицы. Оба направления анализа всегда, вероятно, явно или неявно существуют,

поскольку для наблюдателя оба эти уровня описаний взаимосвязаны. Невозможно

представить себе компоненты, если нет системы, из которой они абстрагированы,

и нет целого без составляющих его частей...

Эти уровни описания по большей части не представляются явно как взаимо-

дополняющие в основном из-за того, что в большинстве областей современной науки

существует различие между описываемой методологией и практикой. Позиция редук-

ционалиста достаточно сильна, однако анализ системы не может быть начат без зна-

ния степени связности исследуемой системы; аналитик интуитивно должен представлять

себе, что он имеет дело с целостным явлением. Несмотря на то, что официально наука

стоит на позиции редукционализма, на практике используются оба подхода. Нельзя быть

чистым холистом или редукционалистом: эти точки зрения на системы являются взаимо-

дополняющими... Редукционализм занимается более низким уровнем, а холизм — более

высоким. В любом достаточно полном описании они переплетены, и каждый подход имеет

свои достоинства и недостатки.

Более коротко и образно мысль о том, что в зависимости от цели

исследования систем нужно быть готовым работать как с целым,

так и с частями, выражена в работе /300/:

Я за тонкое балансирование между частями и целым. Нельзя находиться ни в

одной из крайностей. Это балансирование должно продолжаться бесконечно.

Со структурированными системами связаны некоторые наиболее

важные типы системных задач. Это типы задач, имеющие в основном

операционные формулировки на языке УРСЗ, и связанные с вопросами

взаимоотношений между целым и частями. Некоторые из них относятся к

исследованию, а некоторые к проектированию систем: одни возникли из

практики, другие имеют теоретическое значение или затрагивают опреде-

ленные философские вопросы. В этой главе определяются структурирован-

ные системы различных типов и рассматриваются некоторые связанные с

ними ключевые задачи.

Г.2. Системы, подсистемы, суперсистемы

В разделах Б и В были определены различные системы трех эписте-

мологических уровней. Для двух заданных систем одного из этих типов

часто бывает нужно определить, соотносятся ли эти системы как часть и

целое Однако для того, чтобы это можно было сделать, в схеме УРСЗ

необходимо определить некий конкретный смысл отношения часть-целое,

что должно достаточно хорошо отражать общепринятое понимание этого

отношения. Это, в свою очередь, означает, что в формализме УРСЗ на от-

ношение часть-целое должны быть наложены некоторые условия, с помо-

230

щью которых общепринятое понимание адекватно описывалось бы на язы-

ке УРСЗ.

Одной очевидной особенностью отношения часть-целое является то,

что при рассмотрении целое и часть сопоставлены, т. е. они являются по-

нятиями одного типа. Отсюда следует требование, чтобы системы, связан-

ные отношением часть-целое, также были совместимы. Ясно, что для того,

чтобы системы были совместимы, необходимо, чтобы они были одного

типа. Кроме того, здравый смысл подсказывает, что эти системы долж-

ны быть определены на одном и том же полном параметрическом мно-

жестве.

Совместимость систем является необходимым условием того, что

системы связаны отношением часть-целое, но недостаточным. Если есть

две совместные системы, скажем системы x и y, то в соответствии со здра-

вым смыслом х воспринимается как часть у только тогда, когда х полно-

стью включается в у неким соответствующим образом, определяемым ти-

пом этих систем.

Требования совместимости и включенности, видимо, адекватно описы-

вают самую суть отношения часть-целое. Чтобы как можно более общим

образом определить смысл этого отношения никаких добавочных требова-

ний ненужно. Остается, разумеется, определить отношение часть-целое для

исходных систем, систем данных и порождающих систем так, чтобы оба

этих требования выполнялись.

Введем сначала соответствующую терминологию и обозначения.

Пусть система х рассматривается как часть системы у. Будем х называть

подсистемой у, а у — суперсистемой х. Формально будем обозначать, что

х является подсистемой у (а у — суперсистемой для x), следующим обра-

зом: х p у.

Пусть теперь S

x

и

y

S— исходные системы. Для определения отноше-

ния «подсистема» (и обратного отношения «суперсистема») необходимо

выполнить условие совместимости исходных систем. Это значит, что они

должны быть одного методологического типа (т. е. иметь одни и те же

методологические отличия) и должны быть определены для одних и тех

же параметров, как и для соответствующих баз.

Требование включенности для исходных систем выражается в ви-

де нескольких отношений включения:

x

S рассматривается как исходная

подсистема

y

S (предполагается, что

x

S и

y

S — сравнимые исходные сис-

темы) тогда и только тогда, когда множества переменных (и обобщенных,

и конкретных) и множество свойств системы

x

S являются подмножествами

соответствующих множеств системы

y

S и, соответственно, множества со-

стояний и проявлений свойств, а также множества наблюдений и каналы

конкретизации системы

x

S являются подмножествами соответствующих

систем

y

S. Данный набор отношений включения, которые должны выпол-

няться, чтобы выполнилось отношение «подсистема», удобно представить

через отношения одного индексного множества. Элементы этого множест-