Мишин В.Ю., Григорьев Ю.Г., Митронин А.В., Завражнов С.П. Фтизиопульмонология: Учебник

Подождите немного. Документ загружается.

Первичный туберкулезный комплекс

271

дуктивный характер и выражаются высыпанием отдельных бугорков по

ходу лимфатических путей.

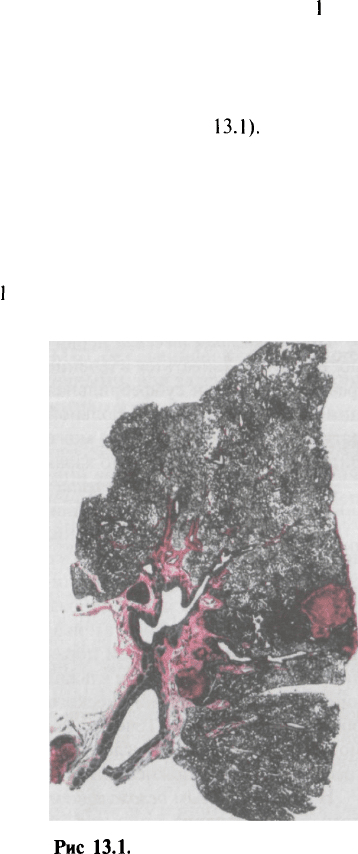

Макроскопически первичный аффект состоит из небольшого (до

I

см)

очага казеозного некроза и перифокального воспаления вокруг некроти-

ческого центра, причем зона перифокального воспаления значительно

варьирует. Внутригрудные лимфатические узлы гиперплазируются с час-

тичным или полным их казеозным расплавлением; вокруг лимфатических

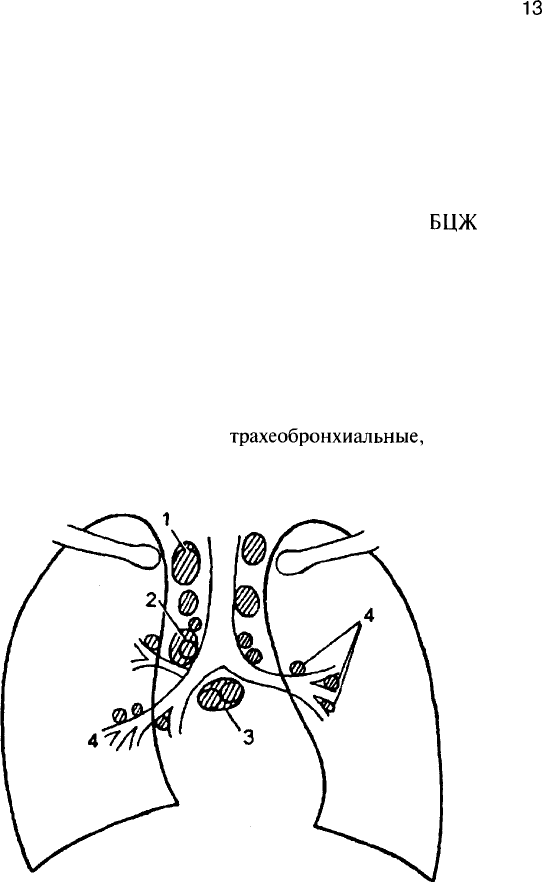

узлов возникает зона перифокального воспаления (рис.

13.1).

Первичный туберкулезный комплекс развивается при более мас-

сивной аэрогенной инфекции и низком противотуберкулезном им-

мунитете. При своевременном выявлении и правильном лечении

наблюдается благоприятное, неосложненное течение заболевания с

формированием через 2—3 года на месте специфической пневмонии ин-

дурационного поля (посттуберкулезный пневмосклероз), очага Гона

(кальцинат в легочной ткани до

I

см в диаметре) и кальцинатов во внут-

ригрудных лимфатических узлах.

В настоящее время первичный

туберкулез сравнительно ред-

ко протекает с осложнениями —

гематогенной диссеминацией и

множественным поражением раз-

личных органов, распадом пер-

вичной легочной пневмонии с

формированием каверны, сопут-

ствующим плевритом, развитием

туберкулеза бронхов и связанно-

го с этим нарушения бронхиаль-

ной проходимости, вплоть до ате-

лектаза легких.

Исходами осложненного тече-

ния первичного туберкулезного

комплекса, кроме кальцинатов во

внутригрудных лимфатических уз-

лах и очага Гона или Симона, мо-

гут быть множественные кальци-

наты в легочной ткани и других

органах, сегментарный и долевой

пневмосклероз и цирроз, плевро-

Рис

13

.i.

Первичный туберкулезный

цирроз, рубцовый стеноз бронхов. комплекс

272

Глава 13

Первичный туберкулезный комплекс, как правило, протекает благо-

приятно и крайне редко принимает хроническое течение. Формирова-

ние

фиброзно-кавернозного

туберкулеза при распаде первичного аффек-

та наблюдается как исключение.

Клиническая картина первичного туберкулезного комплекса полиморф-

на и зависит от выраженности патоморфологических изменений в лег-

ких, внутригрудных лимфатических узлах и напряженности противоту-

беркулезного иммунитета. Наиболее тяжело протекает заболевание у

детей раннего (до 3 лет) возраста.

Первичный туберкулезный комплекс может протекать остро, подо-

стро, малосимптомно или бессимптомно. При остром начале болезнь

сопровождается высоким подъемом температуры, выраженными симп-

томами интоксикации, резким снижением аппетита, сухим или влаж-

ным кашлем, слабо выраженной одышкой. Процесс протекает под ви-

дом острой неспецифической пневмонии.

При подостром течении первичный туберкулезный комплекс может

постепенно развиватьтся в течение нескольких недель. Наблюдается как

фебрильная, так и субфебрильная температура, симптомы интоксика-

ции выражены умеренно. Больной ребенок в период повышения темпе-

ратуры до фебрильных цифр может сохранять относительно удовлетво-

рительное самочувствие, что характерно для специфического процесса.

При малосимптомном течении процесс проявляется в основном об-

щими симптомами интоксикации.

При объективном исследовании отмечают бледность кожных покро-

вов, увеличение периферических лимфатических узлов, тахикардию,

снижение АД, увеличение печени. При перкуссии определяют притуп-

ление перкуторного звука над областью поражения, при аускультации —

жесткое или бронхиальное, а при вовлечении в процесс бронхов — ослаб-

ленное дыхание. Над зоной поражения выслушивается небольшое ко-

личество мелкопузырчатых влажных хрипов. При незначительной вели-

чине первичного пневмонического фокуса катаральные явления в легких

обычно отсутствуют. Течение первичного туберкулезного комплекса

может быть гладким, неосложненным (как было описано выше) и про-

грессирующим, осложненным.

Наиболее частым осложнением первичного туберкулезного комплекса

является вовлечение в процесс бронха. Близкое анатомическое распо-

ложение внутригрудных лимфатических узлов создает благоприятные

условия для контактного перехода туберкулезного процесса на доле-

Первичный туберкулезный комплекс 273

вые и сегментарные бронхи. Туберкулез бронха бывает инфильтратив-

ным или язвенным. При язвенном процессе возможно образование

фистулы в стенке бронха, через которую могут отторгаться казеозные

массы из лимфатических узлов. В этот период в мокроте больных об-

наруживают МБТ. Возможна обтурация бронха казеозными массами

или разросшимися грануляциями с развитием вентильных нарушений

вплоть до ателектаза.

К частым клиническим симптомам поражения бронхов относятся

сухой или с небольшим количеством мокроты кашель, боль в грудной

клетке на стороне поражения. Обычно физикальные симптомы отсут-

ствуют или в месте поражения выслушиваются сухие хрипы. Характер-

ны стойкие симптомы интоксикации. Туберкулез бронхов чаще всего

наблюдается при поздней диагностике, несвоевременно начатом лече-

нии. Решающая роль в диагностике туберкулеза бронхов принадлежит

бронхоскопии.

Возможно развитие и такого осложнения, как экссудативный плев-

рит, основной причиной которого является высокая степень сенсиби-

лизации листков плевры токсинами МБТ без специфического пораже-

ния. Такие плевриты называют реактивными, или аллергическими; они

быстро подвергаются обратному развитию.

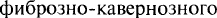

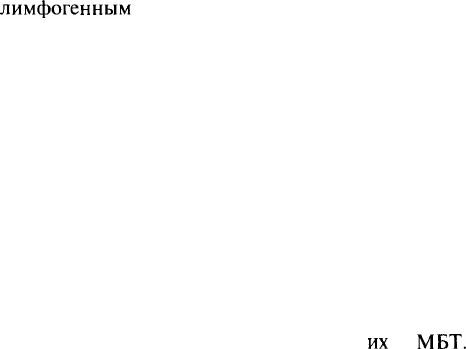

Рентгенологическая картина первичного туберкулезного комплекса раз-

нообразна, вариабельность проявлений зависит от размеров первич-

ного аффекта и выраженности изменений в лимфатических узлах. Пер-

вичный аффект на обзорной ренгенограмме легких виден в виде

очаговой тени 0,5—1 см, фокусной тени 1—4 см в диаметре или по-

лисегментарной протяженности понижения прозрачности легочной

ткани средней интенсивности, достаточно однородного, с ясными или

размытыми контурами. Если размеры пневмонии большие, то рентге-

нологически видна эта тень, сливающаяся с тенью корня, и судить об

изменениях со стороны внутригрудных лимфатических узлов бывает

очень трудно. Процесс похож на острую пневмонию и так и называет-

ся — пневмоническая фаза первичного туберкулезного комплекса. Чтобы

увидеть гиперплазированные внутригрудные лимфатические узлы, не-

обходимо сделать боковую ренгенограмму легких, срединные томог-

раммы или КТ (рис. 13.2).

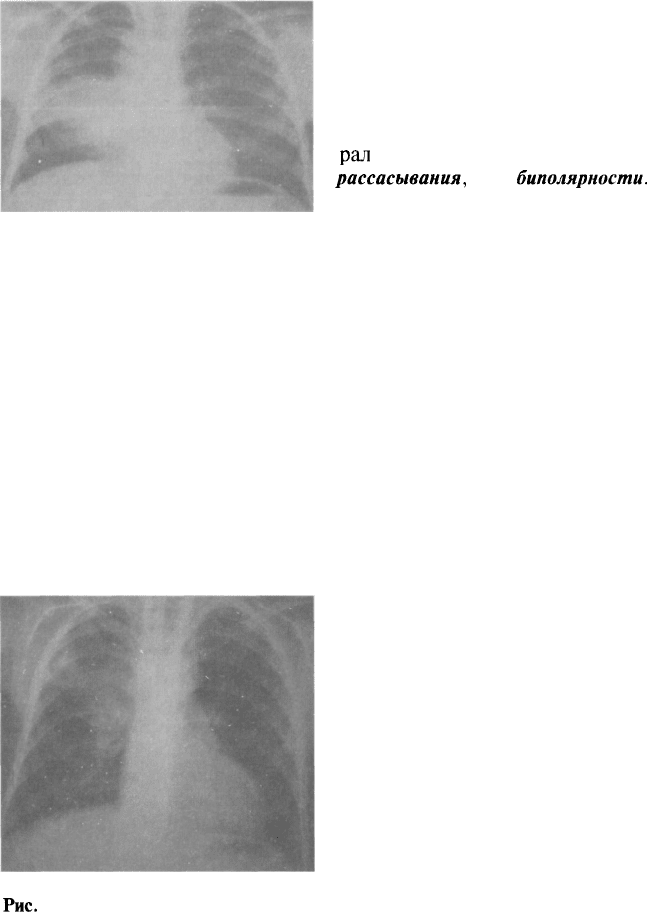

При обратном развитии первичного туберкулезного комплекса (че-

рез 1,5—3 мес) наблюдаются более быстрые изменения со стороны ле-

гочной ткани по сравнению с динамикой во внутригрудных лимфати-

274

Глава 13

Рис. 13.2. Первичный туберкулезный

комплекс — пневмоническая фаза

ческих узлах. Зона перифокально-

го воспаления постепенно расса-

сывается, и первичный аффект

уменьшается и отодвигается от

расширенной тени корня легкого,

так как он расположен субплев-

рал

ьно — это так называемая фаза

рассасывания, или биполярноети.

От первичного аффекта к пора-

женным лимфатическим узлам

прослеживается воспалительная

дорожка, образуемая воспаленны-

ми лимфатическими сосудами (лимфангоит). Между пораженными лим-

фатическими узлами и первичным аффектом определяется лимфанго-

ит. При небольшом размере воспаления в легочной ткани первичный

туберкулезный комплекс выявляется сразу в фазу биполярности

(рис. 13.3).

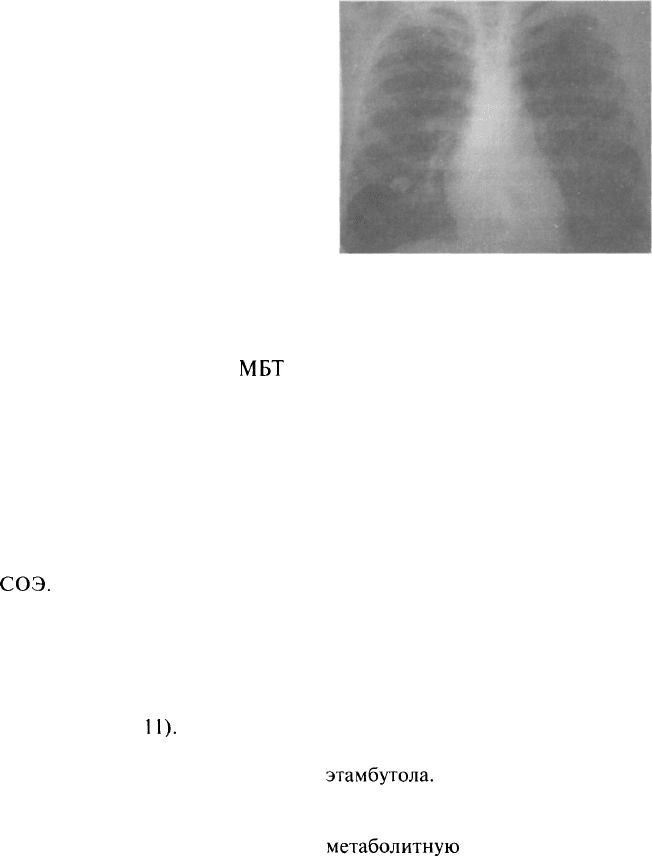

Дальнейшее рассасывание приводит к постепенному уменьшению

первичного аффекта и через 6—8—12 мес на его месте формируется оча-

говая тень средней интенсивности с ясными контурами до 1 см, через

1,5—2 года появляются признаки отложения солей кальция в области

первичного аффекта (формирование очага Гона) и во внутригрудных

лимфатических узлах — фаза кальцинации, или формирования очага Гона.

Очаг Гона выглядит в виде одиночной высокоинтенсивной тени с чет-

кими контурами и может локали-

зоваться в любом сегменте легкого

(рис. 13.4).

Увеличение внутригрудных

лимфатических узлов проявляет-

ся умеренным или значительным

расширением тени корня лег-

кого, которая деформируется,

становится бесструктурной. Пе-

рестает определяться просвет

промежуточного бронха, тень

корня сливается с тенью сердца.

Наружный контур тени корня —

размытый или ясный, полицик-

Рис.

13.3. Первичный туберкулезный

комплекс — фаза биполярности

лическии.

Первичный туберкулезный комплекс

275

Рис. 13.4. Первичный туберкулезный

комплекс — фаза кальцинации (очаг

Гона)

Диагностика. В анамнезе более чем

у половины заболевших находят

источник заражения: контакт с ту-

беркулезным больным в семье,

среди родственников, знакомых,

друзей.

Туберкулинодиагностика: про-

ба Манту с 2 ТЕ ППД-Л — поло-

жительная (папула 5 мм и более)

или гиперергическая (папула 17

мм и более или везикула и некроз

на месте введения туберкулина).

При микробиологическом ис-

следовании мокроты, промывных

вод желудка и бронхов методом

бактериоскопии и посева

МБТ

находят крайне редко — не более чем в

3% случаев, поэтому основой диагностики являются различные виды лу-

чевой диагностики (рентгенография, томография); КТ проводят при про-

ведении дифференциальной диагностики.

При наличии симптомов, подозрительных на туберкулез бронхов, и

при дифференциальной диагностике проводят бронхоскопию.

В общем клиническом анализе крови: умеренный лейкоцитоз,

эозинофилия, сдвиг нейтрофилов влево (увеличение палочкоядерных

элементов), лимфоцитопения, моноцитоз, умеренное увеличение

СОЭ.

Дифференциальную диагностику первичного туберкулезного комплек-

са в основном проводят с неспецифическими пневмониями той же про-

тяженности, особенно затяжного течения.

Лечение в условиях противотуберкулезного стационара на фоне общей

диеты (стол №

11).

Химиотерапию проводят по I режиму из комбина-

ции четырех основных противотуберкулезных препаратов: изониази-

да, рифампицина, пиразинамида и

этамбутола.

При тяжелых и распро-

страненных процессах применяют также патогенетическое лечение:

дезинтоксикационную и десенсибилизирующую терапию, витамины,

иммуномодуляторы, осуществляют

метаболитную

коррекцию, физио-

терапию.

Больных, перенесших первичный туберкулезный комплекс, наблю-

дают в ПТД в течение двух лет.

276

Глава

13

ТУБЕРКУЛЕЗ ВНУТРИГРУДНЫХ

ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ

При развитии первичного туберкулеза в патологический процесс вов-

лекаются как периферические, так и внутригрудные лимфатические

узлы, специфическое поражение которых называется туберкулезом внут-

ригрудных лимфатических узлов.

В настоящее время благодаря профилактике вакциной

БЦЖ

и пре-

вентивному лечению детей в период первичного инфицирования наи-

более часто наблюдается изолированное поражение различных групп

внутригрудных лимфатических узлов.

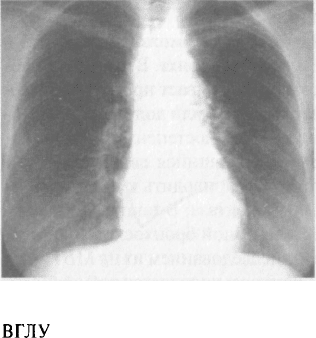

Анатомия внутригрудных лимфатических узлов. Существуют разные схемы

классификации внутригрудных лимфатических узлов. Наиболее распро-

странена на практике схема В.А. Сукенникова, по которой лимфатичес-

кие узлы по их отношению к трахее и крупным бронхам подразделяют

на четыре группы: паратрахеальные,

трахеобронхиальные,

бифуркаци-

онные и бронхопульмональные (рис. 13.5).

Рис. 13.5. Схема внутригрудных лимфатических узлов в средостении (по

В.А. Сукенникову): 1 — паратрахеальные; 2 — трахеобронхиальные;

3 — бифуркационные; 4 — бронхопульмональные

Первичный туберкулезный комплекс 277

Патогенез и патоморфология. Патогенез развития туберкулеза внутригруд-

ных лимфатических узлов такой же, как и при первичном туберкулез-

ном комплексе. Однако первичный аффект в легком либо не формиру-

ется, либо имеет столь малые размеры, что рентгенотомографически не

определяется. Лимфоидная ткань подвергается гиперплазии, что при-

водит к увеличению размеров лимфатических узлов. В дальнейшем по-

являются признаки специфического воспаления (эпителиоидные, гиган-

тские клетки), при этом гранулемы могут располагаться по всем зонам

лимфатического узла.

Специфическое поражение внутригрудных лимфатических узлов

может наблюдаться без значительного их увеличения. Если размеры лим-

фатических узлов увеличены незначительно (0,5—1,5 см) в одной или двух

группах, то имеет место так называемая малая форма бронхоаденита.

В настоящее время эта форма заболевания встречается наиболее часто.

При умеренной гиперплазии лимфатических узлов, когда вокруг них

образуется зона перифокального воспаления, определяется инфильтра-

тивный бронхоаденит.

В случаях, когда в лимфатических узлах превалирует казеозный не-

кроз, а перифокальное воспаление слабо выражено, диагностируют опу-

холевидный, или туморозный, бронхоаденит.

Казеозный некроз, первоначально локализуясь в одном-двух лимфа-

тических узлах,

лимфогенным

путем может распространяться на сосед-

ние лимфатические узлы и приводить к поражению всех групп внутри-

грудных лимфатических узлов. Чаще всего процесс имеет односторонний

характер, но даже при двухсторонней локализации всегда имеет место

большее увеличение на одной из сторон.

При прогрессировании специфический процесс может переходить и

на стенку прилегающего к лимфатическому узлу бронха. В этом месте об-

разуется туберкулезный инфильтрат, который суживает просвет бронха и

нарушает вентиляцию соответствующего сегмента или доли. В последую-

щем инфильтрат некротизируется и в этом месте постепенно формирует-

ся лимфо-бронхиальный свищ. Через образовавшийся свищ казеозные

массы поступают в просвет бронха, что может приводить к полной обту-

рации просвета бронха и формированию ателектаза. В таких случаях не-

обходимо проведение диагностической и лечебной бронхоскопии с отса-

сыванием казеозных масс и последующим исследованием

их

на

МБТ.

При

этом восстанавливается проходимость бронхов и появляется возможность

проведения биопсии инфильтрата. При заживлении очаги казеоза осум-

ковываются, а затем через 1—4 года кальцинируются.

278

Глава 13

Клиническая картина туберкулеза внутригрудных лимфатических узлов,

помимо туберкулезной интоксикации, зависит от объема поражения

групп внутригрудных лимфатических узлов и окружающих органов.

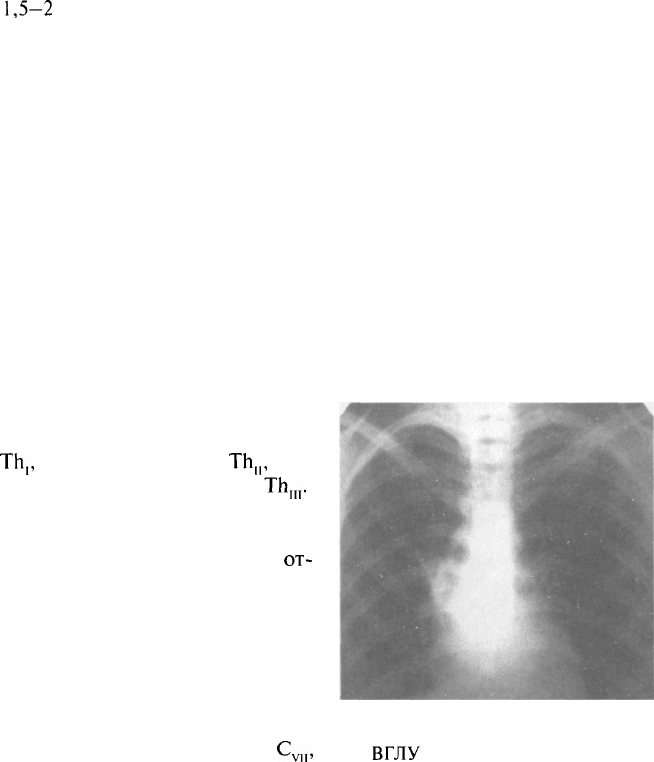

Малая форма туберкулеза внутригрудных лимфатических узлов может

протекать бессимптомно или малосимптомно; чаще проявляется толь-

ко симптомами туберкулезной интоксикации. Диагностика малой фор-

мы поражения внутригрудных лимфатических узлов основывается в ос-

новном на рентгенологических данных. При этой форме поражается

чаще всего бронхопульмональная группа лимфатических узлов. На об-

зорной рентгенограмме легких и томограммах тень корня незначитель-

но расширена, малоструктурна, наружный контур размыт, тень проме-

жуточного бронха определяется не четко (рис. 13.6).

Под влиянием лечения течение заболевания имеет быструю благо-

приятную динамику и может наступить полное рассасывание. Без со-

ответствующего лечения развивается частичная фиброзная деформа-

ция корня с формированием в пораженных лимфатических узлах

кальцинатов.

Инфильтративный бронхоаденит характеризуется более выраженной

клинической симптоматикой. Начало заболевания, как правило, посте-

пенное, течение подострое. У ребенка появляются повышенная утомля-

емость, снижание аппетита, отмечаются подъемы температуры тела,

обычно до субфебрильных цифр с фебрильными «свечками» 1—2 раза в

неделю. При осмотре обращает на себя внимание бледность кожных по-

кровов, синева под глазами, снижение массы тела. На коже грудной клет-

ки иногда можно видеть расшире-

ние периферической венозной

сети в первом-втором межреберье

спереди (симптом Видергоффера)

или в верхней трети межлопаточ-

ного пространства сзади (симптом

Франка). Причиной появления

этих симптомов являются застой-

ные явления, возникающие при

сдавлении увеличенными лимфа-

тическими узлами сосудов непар-

ной вены.

При пальпации периферичес-

ких лимфатических узлов (заты-

лочные, подчелюстные, шейные,

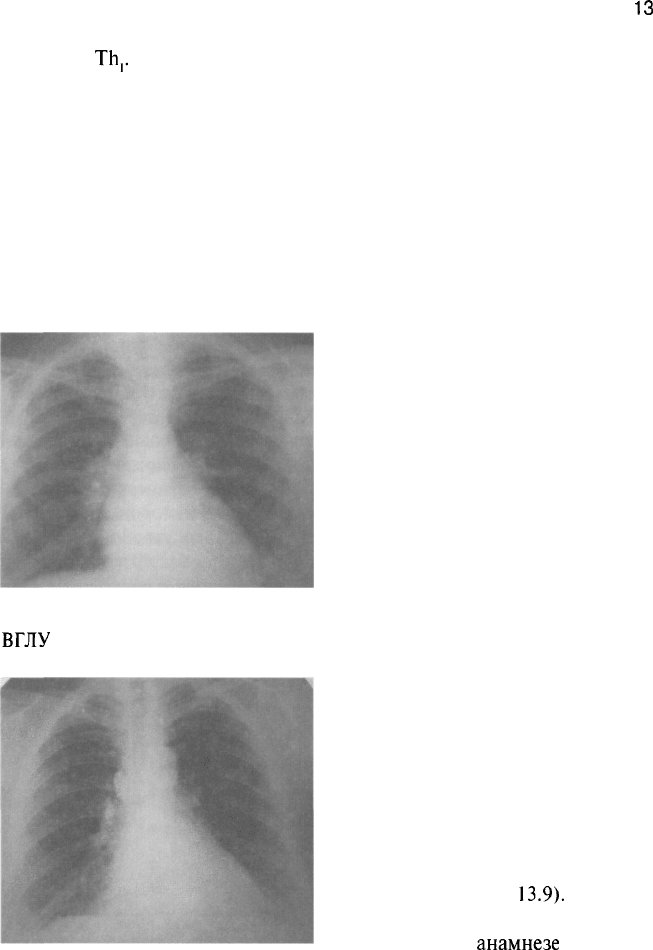

Рис. 13.6. Малая форма туберкулеза

ВГЛУ

Первичный туберкулезный комплекс

279

подмышечные, паховые) отмечаются безболезненные, мягкоэластиче-

ской консистенции, веретенообразной формы узелки.

Со стороны сердечно-сосудистой системы: границы сердца не изме-

нены, аритмий нет, редко выслушивается нежный систолический шум

на верхушке, характерны тахикардия, снижение АД. В легких перкутор-

но патология не выявляется. Аускультативно — дыхание везикулярное,

одышки нет. Печень увеличена незначительно, край пальпируется на

1,5—2

см ниже реберной дуги; безболезненная, плотноэластической кон-

систенции.

На обзорной и боковой рентгенограммах легких определяется: дефор-

мация корня легкого; тень корня расширена, бесструктурная, сливается

с тенью средостения, наружный контур выпуклый и размытый. На сре-

динных томограммах и при КТ — увеличенные группы паратрахеальных,

трахеобронхиальных и бронхопульмональных лимфатических узлов;

просвет промежуточного бронха не определяется (рис. 13.7).

Туморозный бронхоаденит начинается подостро или остро и сопровож-

дается выраженными симптомами интоксикации и признаками сдавле-

ния увеличенными лимфатическими узлами органов средостения.

Перкуторно при значительном увеличении лимфатических узлов сре-

достения паравертебрально или парастернально на стороне поражения

обнаруживается укорочение звука. Притупление перкуторного звука при

тишайшей перкуссии по остистым отросткам грудных позвонков снизу

вверх (симптом Кораньи) указывает на воспалительные изменения в зад-

нем средостении. В норме локали-

зация притупления при такой пер-

куссии у детей до 2 лет — не ниже

Th,,

до 10 лет — не ниже

Th

|P

у де-

тей старше 10 лет — не ниже

Th

IH

.

К аускультативным призна-

кам, свидетельствующим об уве-

личении внутригрудных узлов,

от-

носится симптом д'Эспина. Он

заключается в том, что при произ-

несении шепотом слов «тридцать

три» или «кис-кис» в области по-

звоночника выслушивается ясное

усиление этого шепота. В норме у

маленьких детей подобная бронхо-

фония имеет место на уровне

С^,,

Рис. 13.7. Инфильтративный туберку-

лез ВГЛУ

280

Глава

13

а с 8 лет —

Th,.

Если бронхофония выслушивается ниже, то симптом счи-

тают положительным.

Симптомы сдавления встречаются преимущественно у детей ранне-

го возраста. В этой возрастной группе при обследовании можно выявить

затрудненное дыхание — так называемый экспираторный стридор (шум-

ный удлиненный выдох при нормальном вдохе). Иногда наблюдается

коклюшеподобный, реже — битональный кашель. Подобные симптомы

возникают не только в результате сдавления нервных рецепторов увели-

ченными лимфатическими узлами, но и вследствие непосредственного

вовлечения стенок бронхов или проходящих нервов (возвратный нерв)

в воспалительный процесс.

На обзорной и боковой рентге-

нограммах легких определяются

значительное расширение и де-

формация тени корня легкого;

последняя интенсивная, однород-

ная, сливается с тенью сердца, на-

ружный контур ясный, полицик-

лический. На томограммах видны

крупные увеличенные лимфати-

ческие узлы: паратрахеальные, тра-

хеобронхиальные, бронхопульмо-

нальные; процесс превалирует в

одной из групп (рис. 13.8).

При обратном развитии пери-

фокальногео воспаление рассасы-

вается, пораженные лимфатичес-

кие узлы уменьшаются в размерах,

уплотняются и в них откладывают-

ся соли кальция. Процесс кальци-

нации происходит медленно и не

во всех лимфатических узлах одно-

временно; иногда они полностью

не пропитывается солями кальция,

и в них сохраняются очаги казеоз-

ного некроза (рис.

13.9).

Рис. 13.8. Туморозный туберкулез

ВГЛУ

Рис. 13.9. Кальцинация ВГЛУ

Диагностика. В

анамнезе

более чем

у половины заболевших удается