Николюкин А.Н. (главн. ред.) Литературная энциклопедия терминов и понятий

Подождите немного. Документ загружается.

379

КОМЕДИЯ ИДЕЙ

380

ние труппы в Венеции и был так восхищен, что пригла-

сил актеров немедленно выступить во Франции. К.д.а.

использовала опыт средневековых бродячих актеров;

в ней важную роль играют акробатические трюки, име-

ющие именно ярмарочное происхождение. Само по себе

использование смешных масок (преувеличенно большой

нос, морщинистый лоб, лысина, накладные бороды) сле-

дует считать карнавальной традицией. Иногда актеры

начала 17 в. создавали маски на основе гротескного за-

острения собственных черт; таков созданный Андреини

Капитан Спавенто. И здесь был важен не только коми-

ческий эффект—маска раскрепощала исполнителя, раз-

вязывала ему язык, позволяла едко и беспощадно выс-

меивать современников. Правда, католическая Церковь

и ученые-педанты осуждали актеров.

В основе сюжетов К.д.а. — семейные, воспитатель-

ные и даже политические проблемы (прославление ве-

нецианской знати или вольных немецких городов), но

чаще всего то были любовные перипетии. При этом

именно влюбленные не относились к фиксированным

маскам и костюмы их варьировались в соответствии с гос-

подствующей модой. Всего в спектакле могло участвовать

с десяток актеров; маски составляли примерно половину

из

них.

К самым древним и наиболее популярным маскам

следует отнести Панталоне. Это скупой и сварливый

купец, говорящий на венецианском наречии (внедрение

диалектных элементов — одна из важных для К.д.а.

структурных составляющих), отличающийся сластолю-

бием. Еще более популярен Арлекин — изначально

бедняк (отсюда и костюм из отдельных кусочков тка-

ни), оы потом стал более утонченным, закрепившись

во французской пантомиме как изящный любовник или

даже волшебник. Особой популярностью пользовался

остроумный и некрасивый крестьянин, неаполитанец

Пульчинелла (создавались даже специальные пьесы —

«пульчинеллаты»); он может быть отождествлен с рус-

ским Петрушкой. И Арлекин, и Пульчинелла относят-

ся к типу комических слуг (дзанни), с их грубоватым

народным юмором, хитростью и сметкой, которые

обычно прячутся под маской наивности. Не всегда, но

часто дзанни родом из города Бергамо. Именно оттуда

был Труффальдино, герой пьесы Гольдони «Слуга двух

господ» (1745-53). Гольдони, противопоставлявший

К.д.а. — комедии характеров, переосмысливает тра-

диции жанра и превращает маску в полнокровный, пси-

хологически убедительный образ. Многие персонажи

К.д.а. (Доктор, Скарамуш, Коломбина, Тарталья) знако-

мы по пьесам-сказкам К.Гоцци «Ворон» (1761), «Лю-

бовь к трем апельсинам» (1761) и особенно «Турандот»

(1762). Е.Б.Вахтангов и В.Э.Мейерхольд использовали

традиции этого жанра в своих постановках. Труппы

итальянских комедиантов появились в России срав-

нительно поздно, в 1733-35 и пользовались успехом

при дворе Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны

(особенно это относится к труппе Дж.А.Сакко). Впо-

следствии Арлекин, Пьеро и Коломбина вписались в рус-

ское балаганное действо; художники объединения «Мир

искусства» нередко включают этих персонажей в теат-

рализованный мир своих полотен.

Лит.: Миклашевский К. La commedia dell'arte, или Театр италь-

янских комедиантов XVI, XVII и XVIII столетий. СПб.,

1914;

Дживе-

леговА.К. Итальянская народная комедия (commedia dell'arte). 2-е изд.

М., 1962; Голенищев-Кутузов И.Н. Комедия масок // Он же. Романс-

кие литературы. М., 1975; Partdolfi

V.

La commedia dell'arte. Firenze,

1957-61. Т. 1-6; Molinari С. La commedia dell'arte. Milano, 1985;

Commedie dell'arte / A cura di S.Ferrone. Milano, 1985. Vol. 1-2;

Carandini

S.

Teatro e spettacolo nel Seicento. Roma; Bari, 1990.

К

А.

Чекалов

КОМЕДИЯ ИДЕЙ (англ. comedy of ideas) — неус-

тойчивый термин, прилагаемый к пьесам, в которых

в остроумной форме обсуждаются различные теории

и идеи. Родоначальником жанра был О.Уайлд, мастер

парадоксов. Многие пьесы Б.Шоу относятся к жанру

К.и. — «Человек и сверхчеловек» (1901-03), «Дилемма

врача» (1906), «Андрокл и лев» (1913), «Тележка с ябло-

ками» (1929). А.Н.

КОМЕДИЯ ИНТРИГИ, комедия положений

(исп. comedia de intriga; англ. comedy of intrigue) — жанр

комедии, основанный на сложном сюжете с несколькими

линиями и резкими поворотами действия. Этим она отли-

чается от

комедии нравов,

хотя последняя также может быть

остросюжетной. К.и. возникла в Испании в начале 17 в.

в

творчестве Лопе де Веги (любовно-семейные комедии «Ва-

ленсианская вдова», ок. 1599; «Собака на сене», ок. 1613;

«Девушка

с

кувшином», ок. 1627), Тирсо де Молины («Дон

Хиль Зеленые штаны», 1615 — одна

из

лучших К.и., пост-

роенная на приемах переодевания и ложного узнавания —

характерной особенности К.и.), А.Морето-и-Каваньи

(«Любовь

и

долг», 1658; «Двойник в столице», 1665, в рус.

переводе «Живой портрет»), Руиса де Аларкон-и-Мендоса

(«Сомнительная правда»,

ок.

1619, переработанная позднее

П.Корнелем в комедию «Лжец», 1644). В Англии к К.и. от-

носятся пьесы Афры Бен («Распутница», 1677; «Пират»,

1677-81). Во Франции наиболее известная

К.и.

— «Севиль-

ский цирюльник» (1775) П.Бомарше. АН.

КОМЕДИЯ МАСОК — см. Комедия дель арте.

КОМЕДИЯ НРАВОВ (англ. comedy of manners;

фр. comedie de moeurs) — жанр комедии, в котором ос-

новное внимание уделено манерам и поведению геро-

ев, живущих по определенным общественно-этическим

правилам. К К.н. (и к комедии характеров) в Италии от-

носят «Мандрагору» (1518) Н.Макиавелли. К.н. называ-

ют и некоторые пьесы У.Шекспира («Бесплодные усилия

любви», 1594; «Много шума из ничего», 1598). Осо-

бенное развитие К.н. получила в период Реставрации

в Англии (1660-88) и в конце 17 в. в творчестве Афры

Бен («Голландский любовник», 1673; «Распутница»

1677), У.Уичерли («Деревенская жена», 1672-73; «Пря-

модушный», 1676), У.Конгрива («Двоедушный», 1693;

«Любовь за любовь», 1695; «Пути светской жизни»,

1700), Дж.Этериджа («Поклонник моды», 1676),

Дж.Ванбру («Неисправимый», 1696; «Оскорбленная суп-

руга», 1696-97), Дж.Фаркера («Верная супружеская

пара», 1699; «Сэр Гарри Уилдер», 1701). В этих комеди-

ях яркими красками изображались пороки английского

дворянского общества, хотя вовсе не в целях их осужде-

ния. Циничная откровенность комедии эпохи Реставрации

проявляется в картинах распущенных нравов светских ще-

голей, повес

и

распутников, модных леди

и

джентльменов,

карьеристов и деревенских выскочек. К жанру К.н. отно-

сятся также ранние пьесы Дж.Драйдена («Необузданный

поклонник», 1662-63). Развитие жанра в 19-20 вв. связа-

но с именами О.Уайлда («Веер леди Уиндермир», 1892;

«Как важно быть серьезным», 1895), С.Моэма, автора

373

КОМЕДИЯ

АНТИЧНАЯ

381

«салонных комедий», и Н.Коуарда, создателя «семейных

пьес» («Частные жизни»,

1930).

Во Франции наиболее зна-

чительны К;Н. «Севильский цирюльник» (1775) и «Же-

нитьба Фигаро» (1784) П.Бомарше. Одним из творцов К.н.

в Испании стал МБретон де лос Эррерос («Марсела, или

Которая из трех», 1831; «Школа брака», 1851). Успехом

пользовались

К.н.

испанского поэта и драматурга

Т.де

Ири-

арте «Избалованный барчук» (1787), «Дурно воспитанная

барышня» (1788). В России К.н. писали А.Н.Островский,

А.В.Сухово-Кобылин, Л.Н.Толстой. АН.

КОМЕДИЯ «ПЛАЩА И ШПАГИ» (исп. comedia de

сара у espada) — жанр испанской комедии, получивший

свое название от костюмов главных ее персонажей—дво-

рян, испанских идальго, наделенных чувством чести, ве-

рой и преданностью королю. Создателем К.п. и ш., осно-

ванной на конфликте любви и чести, был Лопе де Вега,

автор многочисленных любовно-семейных комедий

(«Учитель танцев», 1593,

и др.).

Особенности этого жанра

проявляются в ранних пьесах Тирсо де Молины («Нака-

занное легкомыслие», 1613; «Любовь и ревность заставят

поумнеть», 1616; «Правда всегда помогает», 1622-23).

Под влиянием Лопе де Веги создает К.п. и ш. молодой

П.Кальдерон де ла Барка («Любовь, честь и власть», 1623;

«Мнимый звездочет», 1624; «Игра любви и случая»,

1625). М.де Сервантес в своих пьесах использовал неко-

торые приемы К.п. и ш. Заимствуя сюжеты у испанских

драматургов (Кальдерон, А.Морето-и-Каванья), итальянец

К.Гоцци создает в 18 в. трагикомедии в жанре К.п. и ш.

«Женщина, истинно любящая» (1771), «Принцесса-фи-

лософ» (1772), «Любовное зелье» (1776). А.Н.

КОМЕДИЯ ПОЛОЖЕНИЙ см. Комедия интриги.

КОМЕДИЯ САТИРИЧЕСКАЯ — форма комедии,

созданная с целью обличать и высмеивать пороки и глу-

пость общества. К.с. близка бурлеску, фарсу, комедии

нравов и комедии характеров. Впервые К.с. появилась

в 5 в. до н.э. у древнегреческого комедиографа Аристо-

фана: «Всадники» (454), «Ахарняне» (425), «Облака»

(423), «Осы» (422), «Птицы» (414), «Лисистрата» (411),

«Лягушки» (405). В Италии образец жанра К.с. — «Ман-

драгора» (1518) Н.Макиавелли; в Англии — «Вольпо-

не» (1607) Б.Джонсона, «Школа злословия» (1777)

Р.Б.Шеридана, «Дилемма врача» (1906) Б.Шоу; во Фран-

ции — комедии Мольера «Смешные жеманницы» (1659),

«Тартюф» (1664), «Мизантроп» (1666), «Лекарь понево-

ле» (1666), «Скупой» (1668), «Мещанин во дворянстве»

(1670), «Мнимый больной» (1673), пьеса Ж.П.Сартра «Не-

красов» (1956); в Испании—комедии Х.Бенавенте-и-Мар-

тинес «Известные люди» (1896), «Субботний вечер» (1903),

«Игра интересов» (1907); в России—«Недоросль» (1781)

Д.И.Фонвизина, «Ревизор» (1836) Н.В.Гоголя, «Клоп»

(1929) и «Баня» (1930) В.В.Маяковского. А.Н.

КОМЕДИЯ СЕНТИМЕНТАЛЬНАЯ (англ. senti-

mental comedy)—пуританская драма чувствительности, воз-

никшая

в

Англии как реакция на комедию эпохи Реставра-

ции, считавшейся распущенной и безнравственной.

С резкой критикой комедии Реставрации выступил

Дж.Колльер в своей книге «Краткий очерк безнравствен-

ности и нечестивости английской сцены» (1698), где он

обличал театры, покровительствовавшие порокам на

сцене. Вместо живописания «разврата аристократии»

К.с. изображала добродетели частной жизни; ее героями

были простые люди, великодушные

и

чувствительные. К.с.

представлена пьесами Р.Стиля «Любовник-лжец» (1703),

«Благоразумные любовники» (1722), Х.Келли «Ложная

щепетильность» (1768) и Р.Кемберленда «Братья» (1769),

«Индеец» (1771). Герой последней — «естественный че-

ловек», неискушенный цивилизацией, что соответствует

духу литературы сентиментализма.

А Н.

КОМЕДИЯ СЛЁЗНАЯ — как жанр возникла в кон-

це

17

— начале 18 в. К.с. прославляла добродетели, при-

бегая к морализированию, сентиментально-патетическо-

му тону, и должна была исправлять и поучать зрителя, не

осмеивая пороки, а раскрывая силу добродетели. По-

этому содержание К.с. носило морально-дидактический

характер, сентиментально-патетические, трогательные

сцены вытесняли комические. Пьесы писали стихами

и прозой, допускалось смешение «возвышенного» и «низ-

менного». Впервые К.с. появилась в Англии. В комедиях

К.Сиббера (1661-1757) превозносились семейные доб-

родетели, нравоучительные цели достигались представ-

лением добродетели в привлекательном виде, и ее но-

сители, вступая в борьбу с пороком, всегда обращали

людей на путь добра и истины («Последняя уловка люб-

ви», 1696). Во Франции создателями К.с. (comedie

larmoyante) явились Филипп Нерико, прозванный Дету-

шем (1680-1754), который, не порывая с традициями

классицизма, писал комедии александрийским стихом,

и Нивель де Лашоссе (1692-1754). К.с. подготовила раз-

витие серьезной комедии, или мещанской

драмы,

представ-

ленной творчеством Дж.Лилло, Д.Дидро, П.О.Бомарше,

Л.С.Мерсье, Г.Э.Лессинга. В России впервые в новом

жанре К.с. выступили М.М.Херасков («Венецианская

монахиня», 1758; «Безбожник», 1761; «Друг несчаст-

ных»,

1774;

«Гонимые», 1775)иМ.И.Веревкин («Так

и

дол-

жно», 1773; «Именинники», 1774; «Точь-в-точь», 1785).

Веревкин не ограничивался схематическим делением пер-

сонажей на положительных и отрицательных; для него

было важно создать характеры из народа, говорящие

живым языком. В.И.Лукин (1737—94) стремился отра-

зить в К.с. народные интересы («Мот, любовью исправ-

ленный», 1765, и др.); П.А.Плавилыциков (1760-1812)

развивал идеи Лукина в драматических произведениях

«Бобыль» (1790), «Сиделец» (1803). Пьесы Лукина

и Плавилыцикова обладали не только признаками К.с.,

но и положили начало мещанской драме. Элементы

К.с. прослеживаются в пьесах А.Н.Островского («Бед-

ность не порок», 1853).

Лит.:

Чебышев

А. А. Очерки из истории европейской драмы: Фран-

цузская «слезная комедия». Воронеж, 1901. А.Ф.Головенченко

КОМЕДИЯ УЧЁНАЯ (ит. commedia erudita), «п р а-

вильная» комедия — жанр, распространенный

в Италии 16 в., возникший в результате подражания антич-

ным комедиям Теренция и Плавта, а также использовавший

традиции остросюжетной итальянской новеллистики,

особенно «Декамерона» (1350-53) Дж.Боккаччо.

К.у.

обра-

тилась к прозе как более естественной форме речи. Одним

из первых представителей жанра

К.у.

был итальянский дра-

матург и поэт Б.Довищ: Биббиена (комедия «Каландрия»,

1513). Среди ранних образцов

К.у.

— комедия «О сундуке»

(1508-25), «Чернокнижник» (1520), «Сводня» (1528) Лудо-

вико Ариосто. У.к. наследовала от комедии античной со-

став действующих

лиц:

влюбленную

пару,

хвастливого вой-

383

на, слугу, старика-отца. Авджело Беолько (Рудзанте) ввел

в

К.у.

диалектизмы

и

детали народного быта («Девушка из

Пьове»

и

«Комедия коров»,

ок.

1532). Высшим достижени-

ем

К.у.

стали «Мандрагора» (1518) Н.Макиавелли и «Ари-

дозио» (1536) Лоренцо Медичи. В комедии Пьетро Арети-

но «Таланта» (1542) контаминированы мотивы «Евнуха»

Теренция

и

«Менехмов» Плавта. С канонами

К.у.

порывает

философ и поэт Джордано Бруно в комедии «Подсвечник»

(1582). В конце

16

в. сюжеты итальянской

К.у.

использова-

лись французским драматургом П.Лариве (шесть комедий,

изданных

в 1579:

«Духи», «Школяры» и др.), переводившим

на французский язык Ариосто. А.Н.

КОМЕДИЯ ХАРАКТЕРОВ. —

В

отличие

от комедии

интриги источник комизма в К.х. — гипертрофирован-

ная односторонность человеческих качеств — лживос-

ти, ханжества, хвастовства и пр., что сближает ее с ко-

медией нравов («Тартюф», 1664, «Мнимый больной»,

1673, Ж.Б.Мольера). К.х. получила распространение

прежде всего в Италии. Н.Макиавелли в «Мандрагоре»

(1518) высмеивает ханжество монаха и глупость учено-

го педанта. Близки к К.х. комедии бытовые П.Аретино

(«Лицемер», 1542 и др.). Внутренне противоречивы

характеры в комедиях итальянского драматурга

Я.А.Нелли (1673-1767), сочетавшего К.х. с комедией

интриги. В Англии К.х. развивалась на основе морали-

те

\ 5

в. Создателем К.х. выступил Бен Джонсон. Оспа-

ривая творческие принципы У.Шекспира, он стремился

к бытовым подробностям в сюжете. В прологе к комедии

«Всяк в своем нраве» (1598) он декларирует свою «тео-

рию юморов» (humour — нрав, чудачество), явившуюся

основой его К.х., в которой герой на сцене воплоща-

ет какую-либо одну страсть или порок («Вольпоне,

или Лиса», 1607; «Эписин, или Молчаливая женщина»,

1609; «Варфоломеевская ярмарка», 1614). Такова

и

коме-

дия Дж.Чапмена «Все

в

дураках» (1605). Во второй поло-

вине 18 в. в Англии развернулась борьба между двумя

направлениями в комедии — сентиментальной (Р.Стил

и К.Сиббер, считавшие, что комедия должна поучать

и наставлять) и «веселой комедией» (по определению

О.Голдсмита), ставившей во главу угла развлечение.

Защитником последней был Голдсмит, обосновавший

принципы своей драматургии

в

«Опыте

о театре,

или Срав-

нении сентиментальной и веселой комедии» (1772). Он

исходил из опыта Бена Джонсона, у которого заимство-

вал метод изображения одной преобладающей страсти.

Наиболее известна К.х. Голдсмита «Она смиряется, что-

бы победить» (1773). Комедии Г.Филдинга

и

его передел-

ки комедий Мольера тоже могут быть отнесены к жанру

К.х. Сторонником «веселой комедии» выступил Р.Б.Ше-

ридан («Школа злословия», 1777

и

др.), отрицавший пря-

молинейную назидательность сентиментальной коме-

дии. В португальской литературе начало К.х. положил

А.Феррейра своими комедиями «Бристу» (1553) и «Рев-

нивец» (1554-58). В Испании К.х. писал Х.Руис де

Аларкон-и-Мендоса: «Сомнительная правда» (ок. 1619),

высмеивающая лжеца; «И стены имеют уши» (1622), на-

правленная против злоязычия. Прославился своими К.х.

испанский драматург А.Морето-и-Каванья — «Лицен-

циат Видриера» (1653), «Спесь на спесь» (1654), «Кра-

савчик дон Диего» (1622). Опираясь на традиции Моль-

ера и итальянской комедии масок, датчанин Людвиг

Хольберг создал К.х., высмеивающую подражание фран-

цузскому дворянству («Жан де Франс», 1722), дворянс-

384

кую спесь («Дон Ранудо де Колибрадос», 1723),

стяжа-

тельство («11 -е

июня», 1723), хвастливых воинов («Якоб

фонТобие», 1723). А.Н.

КОМИКС (англ. comic — комический, смешной) —

жанр массовой литературы, серия броских картинок

(черно-белых или цветных), расположенных в строгой

последовательности, с минимальным текстом, обычно

в диалогической форме, часто печатаемая с продолже-

нием. Фабула К. — это чисто механическое сложение

событий. Мотивировка поведения персонажей весьма

условна. К. возник в США в 1892 в воскресных выпус-

ках газеты «Игземинер» (Сан-Франциско) в период рез-

ко обострившейся борьбы между газетными монополи-

ями, с целью привлечения читателей на свою сторону.

В 1908 карикатурист Г.К.Фишер (1884-1954) в серии

«Матт

и

Джефф» объединил три элемента

К.

— постоян-

ный герой, изложение истории в картинках с продолже-

нием, текст —

и

придал им форму современной газетной

полосы. В К. конца 1920-х — начала 1930-х можно было

увидеть подчас наивное изображение конфликтов меж-

ду человеком и обществом. После кризиса 1929 К. при-

обретает чисто развлекательный характер. Огромные

тиражи сборников К. стали одним из основных видов

американской печатной продукции. Некоторые страны

(Англия, Франция, Канада, Швеция, Голландия, Италия,

Бельгия и Западная Германия) ввели ограничения на ввоз

американских

К.

В США

К.

издаются с 1911

в

виде полос,

публикуемых в обычные дни, в качестве приложений

к воскресным газетам, а также отдельными выпусками

(книжки

К.).

Основная тематика книжек

К.:

приключения

животных; комических героев (Матт

и

Джефф

и др.);

при-

ключения популярных героев из кинофильмов (Боб Хоуп

и др.); К., посвященные «дикому Западу» (вестерны);

К. для подростков и юношества; о невероятных похож-

дениях Супермена; сюда же относятся фантастические

похождения

в

джунглях, псевдонаучные К., детективные

К.; военные К., где рассказывается о подвигах солдат

в годы второй мировой войны; К. ужасов и преступле-

ний; т.наз. «классические» К. с весьма сжатым переска-

зом пьес Шекспира, романов Диккенса, американских

писателей. Ряд американских критиков и исследователей

отрицательно относятся к К., особенно к

К.

ужасов, крити-

куя их за весьма низкое содержание и неудовлетворитель-

ную форму, подчеркивая отрицательное воздействие К. на

развитие психики не только ребенка, но и взрослого.

Лит.: Waugh С. The comics. N.Y., 1947; Pumphrey G.H. Children's

comics. L., 1955. А.Ф.Головенченко

КОМЙЧЕСКОЕ (греч. komikos — веселый, смеш-

ной, от komos — веселая процессия ряженых на диони-

сийских празднествах) — в широком смысле — вызы-

вающее смех. Г.В.Ф.Гегель писал, что «часто путают

смешное и собственно комическое. Смешон может быть

всякий контраст существенного и его явления, цели

и средств, противоречие, благодаря которому явление

снимает себя в самом себе, а цель в своей реализации

упускает

себя.

К комическому же мы должны предъявить

еще одно, более глубокое требование. Сатира, резкими

красками живописующая противоречие действительно-

го мира тому, чем должен был бы быть добродетельный

человек, дает нам весьма сухое доказательство этого

положения. Глупости, нелепости, заблуждения сами по

себе тоже далеко не комичны, как бы ни смеялись мы

КОМЕДИЯ ХАРАКТЕРОВ

385

КОМПАРАТИВИЗМ 386

над ними» (Гегель Г.В.Ф. Эстетика: В 4 т. М., 1971. Т. 3.

С. 579). Большинство исследователей относит сатиру

к К., хотя она не всегда смешна и зарождалась именно

как гневное, негодующее осуждение. Противоречие

норме порождает внешний комизм (физиологический,

случайных ситуаций), противоречие идеалу — комизм

обобщающий, комизм внутренней неполноценности,

ничтожности. К. первого типа находит выражение в юмо-

ре, второго типа — как в юморе, так и в сатире и сарказ-

ме. В роли смеховых и К. приемов выступают алогизм,

гротеск (хотя он бывает не только К., но и трагичес-

ким), буффонада и фарс, каламбур, пародия.

Теория К. изначально учитывала момент осмеяния.

Платон, Аристотель, Цицерон связывали его с безобраз-

ным. Последний, однако, считал, что предметом остро-

умия или шутки не должны быть пороки и преступления,

требующие серьезного наказания, что не следует выс-

меивать жалких людей или возлюбленных, «предметом

насмешек могут быть те слабости, какие встречаются

в жизни людей, не слишком уважаемых, не слишком не-

счастных и не слишком явно заслуживающих казни за

свои злодеяния» (Цицерон. Три трактата об ораторском

искусстве. М., 1972. С. 59). В 1 в. н.э. Деметрий, автор

трактата «О стиле», отнес смешное и К. к особому

«изящному» стилю, отличающемуся веселостью, радо-

стностью, шутливостью, дружественностью. Теория К.,

как и теория комедии, получила дальнейшее развитие

в эпоху Возрождения. В 16 в. Дж.Триссино отметил

связь К. с чувственным удовольствием, которое возни-

кает от созерцания некоего безобразия или несовершен-

ства: человек не радуется чужой удаче, а только завиду-

ет, но он смеется, если кто-то упал в грязь. Триссино

ссылается на слова Лукреция о том, что несчастье, про-

исходящее не с нами, а с другими, всегда приятно ви-

деть. В 17 в. категория К. постепенно выделяется из тео-

рии драмы, ею занимаются философы. Р.Декарт писал

о смехе как физиологическом аффекте. Для Т.Гоббса

это вид страсти, имеющий своим источником внезап-

ное представление о нашем значении и превосходстве

над кем-то, в ком обнаруживается слабость. Для Б.Спи-

нозы — апологета веселости — осмеяние есть удоволь-

ствие от воображения в ненавидимой вещи такого, к чему

мы относимся пренебрежительно

(т.е.

интеллектуальное

торжество). Классицист Н.Буало, считая смех признаком

только низких жанров, отвергал бурлеск. Ж.Б.Дюбо при-

нижал предмет комедии как нечто повседневное. В Анг-

лии на рубеже 17-18 вв. А.Э.К.Шефтсбери высоко оценил

разные формы К.: сатиру, иронию, бурлеск,

а

также остро-

умие. Ф.Шиллер объявил комическую поэзию низведени-

ем предмета до еще более низкого уровня, чем сама дей-

ствительность.

Немецкая классическая эстетика определяла смех по-

разному: как аффект от внезапного превращения напряжен-

ного ожидания в ничто (И.Кант), как форму эстетизации

безобразного

в

искусстве (Ф.В.Й.Шеллинг);

с

«романтичес-

кой»

формой искусства, противопоставленной форме клас-

сической и производимой от средних веков, включающей

У.Шекспира, М.Сервантеса, авторов 17-18 вв. и немецких

романтиков, К. связывал Гегель, указывая на вечную суб-

станциальность, побеждающую

в

трагедии,

и

бесконечную

самоуверенную субъективность индивидов, побеждающую

в комедии. Жан-Поль считал, что К. требует объективного

противоречия, его чувственного восприятия и субъектив-

ного рационального осознания. К. «протеистично», мо-

жет скрываться под любой личиной и противостоит се-

рьезному. Жан-Поль выделяет предпочитаемые формы

остроумного и К. в некоторых жанрах

и

творчестве круп-

нейших писателей: «В эпиграммах обычно — только

остроумие. У Л.Стерна больше юмора, чем остроумия

и иронии, у Дж.Свифта больше иронии, чем юмора,

у Шекспира — остроумие и юмор, но меньше иро-

нии в узком смысле слова» (Жан-Поль. Приготовитель-

ная школа эстетики. М., 1981. С. 166). Иррациональное

объяснение К. дал Ф.Ницше. Для него смех обусловли-

вается атавизмом страха. Нечто внезапное в слове или

действии, безвредное и безопасное, мгновенно делает

человека веселым, приводит его в кратковременное со-

стояние, противоположное страху. Интуитивистскую

концепцию выдвинул А.Бергсон, согласно которому

смех вызывается всем автоматическим, механическим,

косным. Основоположники марксизма делали акцент на

комизме отживших исторических форм. Отсюда весь-

ма избирательный подход к объектам осмеяния в соци-

алистической культуре.

Лит.: Бергсон А. Смех. М., 1992; Бахтин М. Творчество Франсуа

Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М., 1965;

Пинский Л.Е. Комедии и комическое у Шекспира // Шекспировский

сборник. М., 1967; Борее Ю. Комическое. М., 1970; Дземидок Б.

О комическом. М., 1974; Пропп В.Я. Проблемы комизма и смеха. М.,

1976; Лихачев Д.С., Панченко A.M., Понырко И В. Смех в Древней

Руси. Л., 1984; Хализев В.Е., Шикин В.Н. Смех как предмет изобра-

жения в русской литературе XIX века // Контекст. 1985. М., 1986;

Карасев Л.В. Философия смеха. М., 1996; Спиридонова Л. Бессмер-

тие смеха: Комическое в литературе русского зарубежья. М., 1999;

Junger EG. Uber das Komische. Fr./M., 1948; Haberland P.M. The

development of comic theory in German during the 18

tu

century. Gottingen,

1971; Das Komische / Hrsg. W.Preisendanz, R. Warning. Miinchen, 1976;

Galligan E.Z. The comic vision in literature. Athens (Ga), 1984.

С.И.Кормилов

КОММЕНТАРИЙ (лат. commentarius — толкова-

ние) — жанр филологического исследования, разъясни-

тельные примечания к тексту. Александрийская филоло-

гическая школа в 3-2 в. до н.э. изучала тексты Гомера

и составляла соответствующие глоссы и схолии. В эпоху

Возрождения получили распространение К. к Библии

и античным текстам. В России комментирование началось

в связи с публикацией памятников древнерусской, а затем

и русской классической литературы. К. может включать

в себя анализ источников текста, его историю, обоснова-

ние конъектур

(текстологический

К.); в К.

может сообщать-

ся о событиях и лицах, упоминаемых в тексте (реальный

К.); в нем могут быть прослежены связи данного про-

изведения с другими явлениями литературы (истори-

ко-литературный К.); К. может пояснять особенности

словоупотребления данного писателя и непонятные

слова (лингвистический К.). Иногда К. издается как са-

мостоятельное исследование: Бродский Н.Л. «Евгений

Онегин». Комментарий к роману А.С.Пушкина (1932);

Набоков В. Комментарий к «Евгению Онегину» Алек-

сандра Пушкина (1964; рус. пер. 1999); Вайнберг И.

«Жизнь Клима Самгина» М.Горького. Историко-лите-

ратурный комментарий. М., 1971; Лотман Ю.М. Роман

А.С.Пушкина «Евгений Онегин». Комментарий (1980).

В зависимости от степени освещенности тех или иных

вопросов К. бывает популярным или научным.

КОМПАРАТИВЙЗМ см. Сравнительно-историчес-

кое литературоведение.

13 А. Н. Николюкин

387

КОМПИЛЯЦИЯ

388

КОМПИЛЯЦИЯ (лат. compilatio — ограбление) —

составление текста путем заимствования фрагментов

чужих произведений без самостоятельной обработки

источников и обычно без ссылок на авторов.

КОМПОЗИЦИЯ (лат. сошропеге — складывать,

строить) — одна из сторон формы литературных произ-

ведений: взаимная соотнесенность и расположение еди-

ниц изображаемого и художественно-речевых средств.

К. скрепляет все иные элементы формы и соподчиняет

их авторской концепции (идее, смыслу). Ее законы пре-

ломляют важнейшие свойства художественного созна-

ния и глубинные связи явлений реальности. К. обладает

содержательной значимостью, ее приемы обогащают, а не-

редко и преображают смысл изображаемого. К. литератур-

ного произведения являет собой систему сопоставлений

либо по сходству (принцип варьирования и подобия, пре-

обладающий, напр., в пьесах А.П.Чехова), либо по кон-

трасту: принцип противопоставления (антитезы), вос-

ходящий к фольклору и сохраняющий свою значимость

поныне. К. литературного произведения включает

«расстановку» персонажей (т.е. систему образов), собы-

тий и поступков (К. сюжета, иногда называемая фабу-

лой)|, способов повествования (собственно повествова-

тельная К. как смена точек зрения на изображаемое),

подробностей обстановки, поведения, переживаний

(К.

де-

талей), стилистических приемов (речевая К.), вставных

новелл

и

лирических отступлений (К. внесюжетных эле-

ментов). В стихотворных произведениях, особенно ли-

рических, К. отмечена строгой соразмерностью интона-

ционно-синтаксических и метрико-ритмических единиц

(см. Стих, Поэзия и Проза). Важнейший аспект К., осо-

бенно

в

произведениях большой формы,—последователь-

ность введения изображаемого в текст, способствующая

развертыванию художественного содержания. Исчерпан-

ность смысла ранее завершения текста

или,

напротив, его

непроясненность в финале — недостатки К. «В настоя-

щем художественном произведении... нельзя вынуть

один стих, одну сцену, одну фигуру, один такт из своего

места и поставить в другое, не нарушив значения всего

произведения» (Толстой Л.Н. Поли. собр. соч.: В 90 т.

Т. 30. С. 131). В основе временной организации произ-

ведения лежат определенные закономерности. Каждое

последующее текстовое звено призвано что-то приот-

крывать читателю, обогащать его какими-то сведениями,

главное же — будить его воображение, чувство, мысль,

не вызванные сказанным ранее. Существенными звень-

ями К. являются повторы и вариации (ими изобилуют

сказки А.С.Пушкина, наследующие фольклорную тра-

дицию), которые нередко становятся мотивами, умол-

чания и следующие за ними узнавания, сосуществова-

ние и чередование в тексте суммирующих обозначений

и детализированного изображения.

В канонических жанрах (и в фольклоре, и в литера-

туре от античности до классицизма) важна композици-

онная топика: троекратные повторы и счастливая раз-

вязка в сказке; неукоснительно строгое чередование

выступлений хора и эпизодов в древнегреческой траге-

дии; пятиактное строение последующей драмы. Но уже

в античной литературе присутствует инициативно созида-

емая К. (ассоциативные переходы в биографиях Плутар-

ха, которые имитирут живую беседу). Оригинальностью

К. отмечены литературные шедевры: «Божественная ко-

медия» (1307-21) Данте, «Потерянный рай» (1667)

Дж.Милтона. «Романизированная» литература 19-20 вв.,

воссоздающая личность как незавершенную, нередко сто-

ронится структурной строгости; К. при этом оставляет

иллюзию неопределенности, свободы от жесткого плана

(непринужденное чередование сюжетных эпизодов с раз-

думьями повествователя в «Дон Жуане», 1818-23,

Дж.Байрона и «Мертвых душах», 1842, Н.В.Гоголя) или

фрагментарности, случайности («Житейские воззрения

кота Мурра», 1820-22, Э.Т.А.Гофмана, «Евгений Оне-

гин», 1823-31, А.С.Пушкина

с

«пропущенными строфа-

ми»). Литература последних двух столетий проявляет

склонность

к

усложненному и насыщенному мыслью по-

строению, которое требует пристального внимания чи-

тателя. Таковы романы Л.Н.Толстого, Ф.М.Достоевско-

го, драматические произведения А.П.Чехова, художе-

ственная проза Т.Манна, который советовал его роман

«Волшебная гора» (1924) читать по меньшей мере дваж-

ды: сначала познакомиться с событиями, потом — вник-

нуть в логику соединения частей и глав.

Лит.: Шенгели

Г.А.

О лирической композиции // Проблемы по-

этики. М.; Л., 1925; Жирмунский В.М. Композиция лирического

стихотворения // Он же. Теория стиха. Л., 1975; Нирё Л. О значе-

нии и композиции произведения // Семиотика

и

художественное твор-

чество. М., 1977;

Успенский

Б.А. Поэтика композиции // Он же. Се-

миотика искусства. М., 1995; Жолковский А.К., Щеглов Ю.К. Работы

по поэтике выразительности. М., 1996. В.Е.Хализев

КОНДАК см. Литургическая поэзия.

КОНКРЕТНАЯ ПОЭЗИЯ — направление, сложив-

шееся в начале 1950-х в ряде европейских (Швейцария,

Швеция)

и

латиноамериканских (Бразилия) стран. В 1953

немецкоязычный поэт Эйген Гомрингер (Швейцария)

издает книгу пространственно структурированных сти-

хотворений,

в

каждом из которых использовалось, как пра-

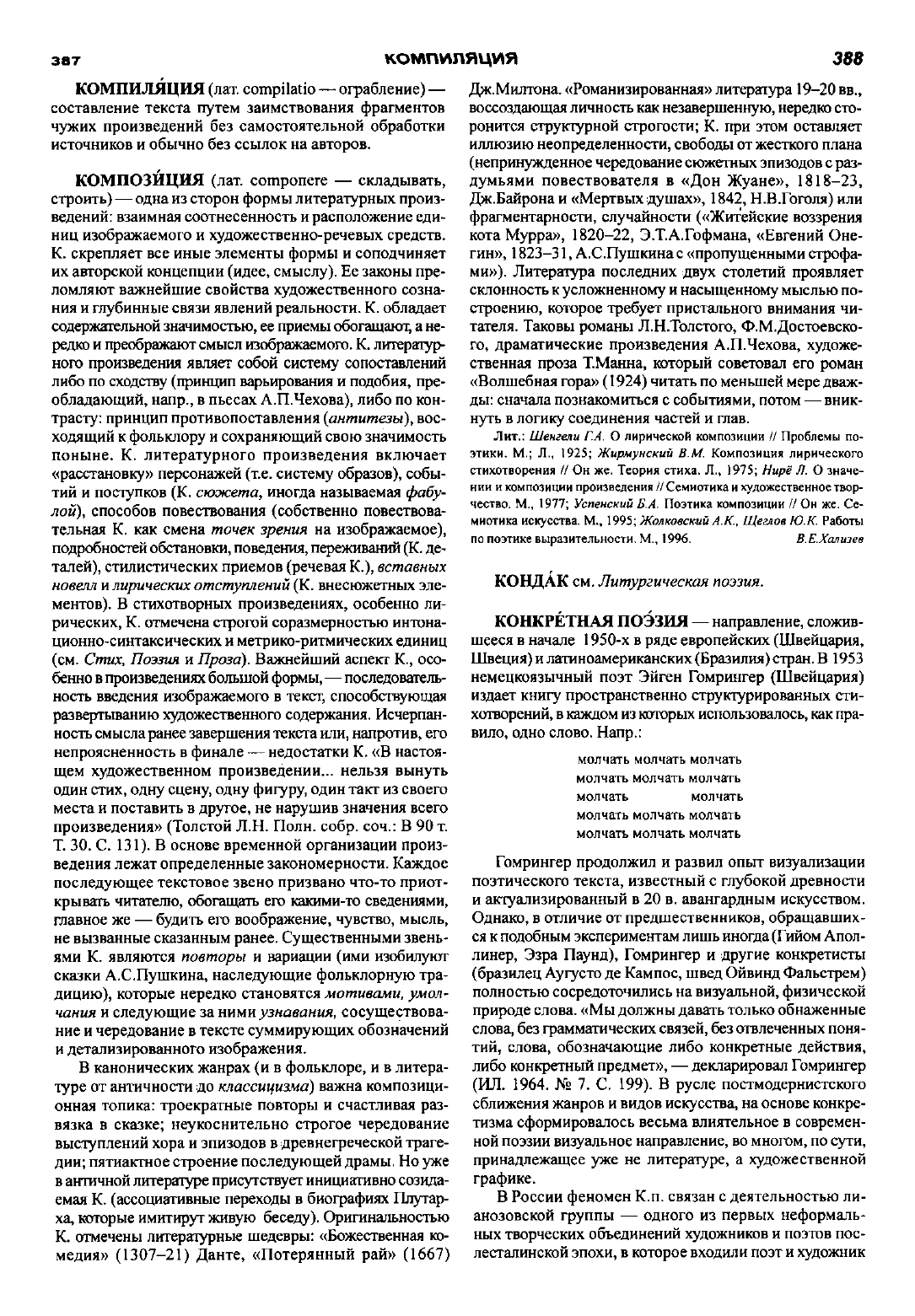

вило, одно слово. Напр.:

молчать молчать молчать

молчать молчать молчать

молчать молчать

молчать молчать молчать

молчать молчать молчать

Гомрингер продолжил и развил опыт визуализации

поэтического текста, известный с глубокой древности

и актуализированный в 20 в. авангардным искусством.

Однако, в отличие от предшественников, обращавших-

ся к подобным экспериментам лишь иногда (Гийом Апол-

линер, Эзра Паунд), Гомрингер и другие конкретисты

(бразилец Аугусто де Кампос, швед Ойвинд Фальстрем)

полностью сосредоточились на визуальной, физической

природе слова. «Мы должны давать только обнаженные

слова, без грамматических связей, без отвлеченных поня-

тий, слова, обозначающие либо конкретные действия,

либо конкретный предмет», — декларировал Гомрингер

(ИЛ. 1964. № 7. С. 199). В русле постмодернистского

сближения жанров и видов искусства, на основе конкре-

тизма сформировалось весьма влиятельное в современ-

ной поэзии визуальное направление, во многом, по сути,

принадлежащее уже не литературе, а художественной

графике.

В России феномен К.п. связан с деятельностью ли-

анозовской группы — одного из первых неформаль-

ных творческих объединений художников и поэтов пос-

лесталинской эпохи, в которое входили поэт

и

художник

389

Евгений Кропивницкий, художники Оскар Рабин, Вален-

тина Кропивницкая, Лев Кропивницкий, Николай Вечто-

мов, Владимир Немухин, Лидия Мастеркова, поэты Игорь

Холин (1920-99), Генрих Сапгир (1928-99), Ян Сату-

новский (1913-82), Всеволод Некрасов (р. 1934). Близок

лианозовцам (в первую очередь Вс.Некрасову) московс-

кий поэт-конкретист Михаил Соковнин (1938-75). Рос-

сийская К.п. формировалась независимо от западной, по

крайней мере до 1964, когда в журнале «Иностранная ли-

тература» появилась первая публикация на эту тему. Но

результаты оказались во многом близкими — поскольку

близким было понимание художественной задачи. «До

конкретности и до кому чего надо доходили больше по-

рознь и никак не в подражание немцам, а в свой черед по

схожим причинам (Журавлёва, Некрасов, 300).

Для того чтобы снова научиться говорить, необхо-

димо было вернуть словарю буквальность, «невинов-

ность». Мощная этическая подкладка — характерная

особенность именно российской конкретной поэзии,

решительно препарировавшей самые позорные слои

современной русской речи — язык советской пропаган-

ды, вообще идеологического кликушества. Но важнее

то, что формировалось новое художественное качество:

фактурность языка отходила на второй план, актуализи-

руя его функциональность, системность. Поэт работал

не столько с языком, сколько в условиях языка. Т.е., поэт

работал с речью, конкретными ситуациями словоупот-

ребления. Действительно, конкретистская буквальность

и футуристское «самовитое слово» — далеко не одно

и тоже. Футуристы брали слово, «простое, как мычание»

(т.е. низкое, косноязычное, грубое), и поднимали его до

высокого, до «бабочки поэтиного сердца». Конкретисты

не трогали слово, манипулируя лишь его речевыми кон-

текстами. Но это вело к «опредмечиванию», превращению

слова в материальную вещь, к визуальной поэзии и замене

текста художественными объектами. Так преодолевались

принудительность, «тоталитарность» языка, таким полу-

чался новый, «невиновный» способ поэтического «гово-

рения» —в пределе вообще девербализованный.

Грань

меж-

ду литературой и изобразительным искусством стиралась.

Однако как раз российские поэты-конкретисты, в отличие

от западных коллег, редко переходили эту грань.

Перенос акцента на контекст позволял формировать

высказывание, не нарушая буквальность словаря, не

придавая словам особого, авторского смысла. Слова,

освобожденные от синтаксиса, говорили сами за себя,

и художественная выразительность достигалась много-

значной парадоксальностью их сближения и миниму-

мом собственно поэтических средств — паронимия,

метризация, часто (особенно у Некрасова) простой по-

втор. Текст приобретал характер коллажа.

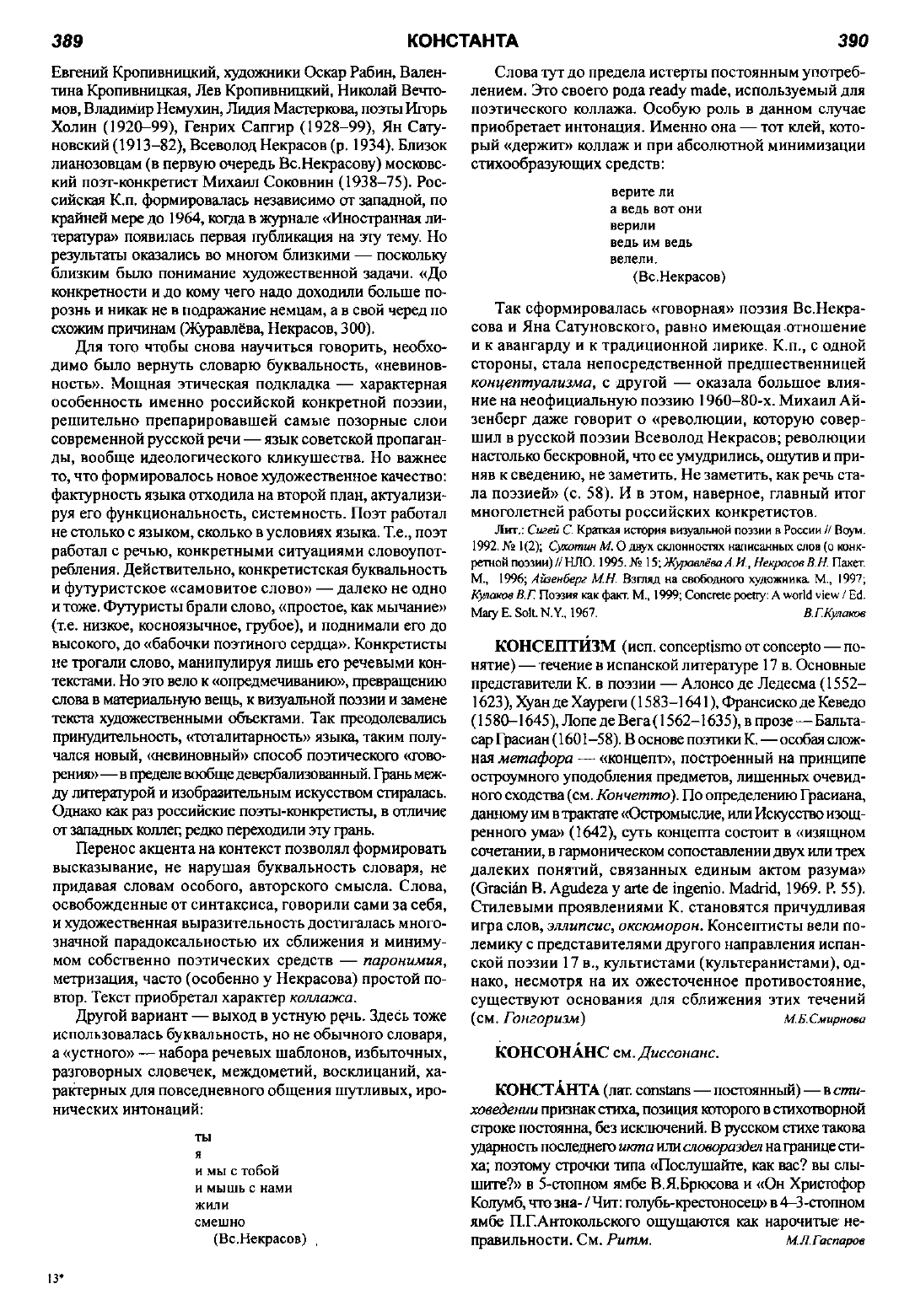

Другой вариант — выход в устную р^чь. Здесь тоже

использовалась буквальность, но не обычного словаря,

а «устного» — набора речевых шаблонов, избыточных,

разговорных словечек, междометий, восклицаний, ха-

рактерных для повседневного общения шутливых, иро-

нических интонаций:

ты

я

и мы с тобой

и мышь с нами

жили

смешно

(Вс.Некрасов) ,

390

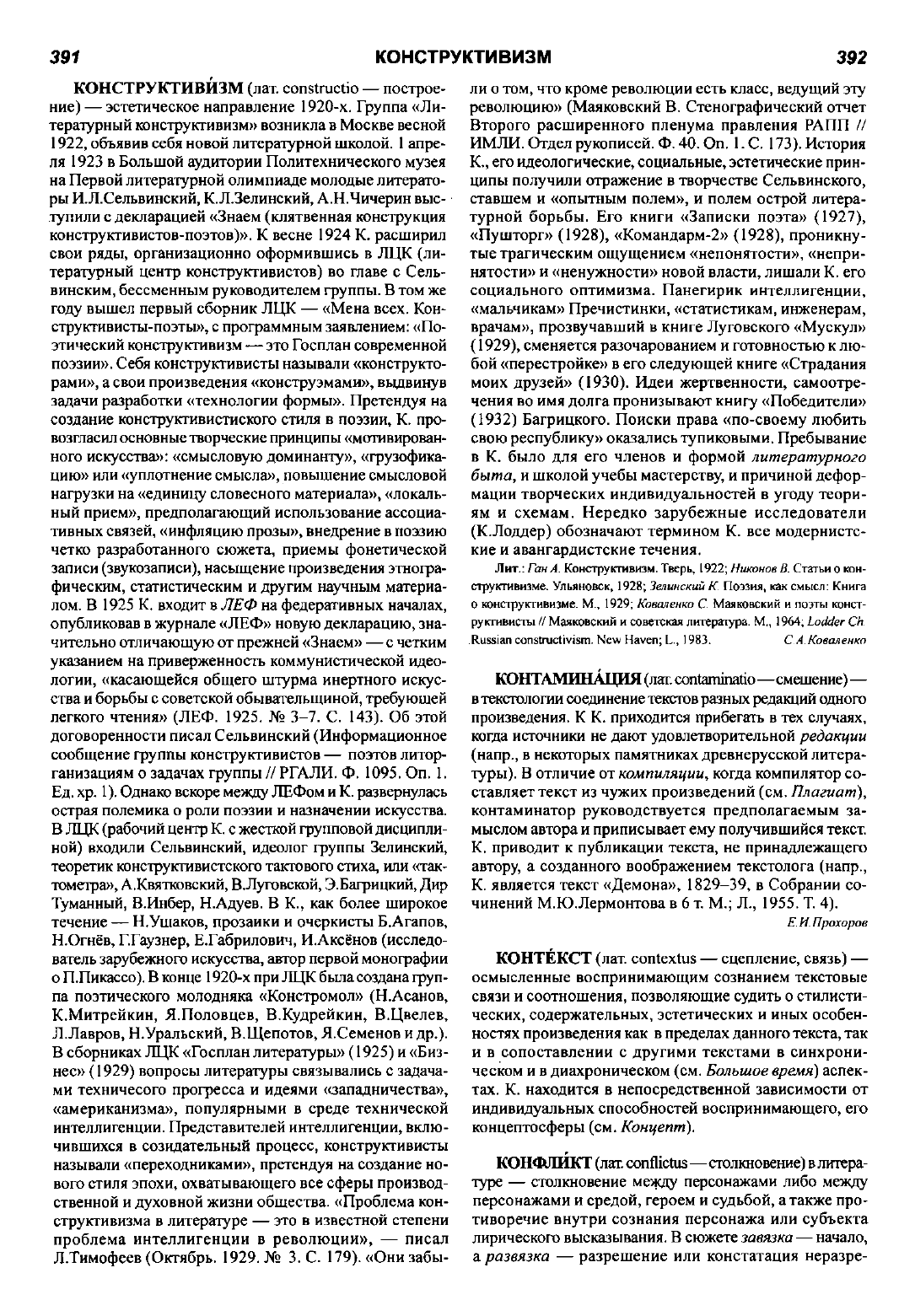

Слова тут до предела истерты постоянным употреб-

лением. Это своего рода ready made, используемый для

поэтического коллажа. Особую роль в данном случае

приобретает интонация. Именно она — тот клей, кото-

рый «держит» коллаж и при абсолютной минимизации

стихообразующих средств:

верите ли

а ведь вот они

верили

ведь им ведь

велели.

(Вс. Некрасов)

Так сформировалась «говорная» поэзия Вс.Некра-

сова и Яна Сатуновского, равно имеющая отношение

и к авангарду и к традиционной лирике. К.п., с одной

стороны, стала непосредственной предшественницей

концептуализма, с другой — оказала большое влия-

ние на неофициальную поэзию 1960-80-х. Михаил Ай-

зенберг даже говорит о «революции, которую совер-

шил в русской поэзии Всеволод Некрасов; революции

настолько бескровной, что ее умудрились, ощутив и при-

няв к сведению, не заметить. Не заметить, как речь ста-

ла поэзией» (с. 58). И в этом, наверное, главный итог

многолетней работы российских конкретистов.

Лит.:

Сигей С.

Краткая история визуальной поэзии

в

России // Врум.

1992. № 1(2);

Сухотин

М. О двух склонностях написанных слов (о конк-

ретной поэзии) //

НЛО.

1995. №

15; Журавлёва А.И., Некрасов В Н.

Пакет.

М., 1996; Айзенберг

М.Н.

Взгляд на свободного художника. М., 1997;

Кулаков В.Г.

Поэзия как факт. М., 1999; Concrete

poetry:

A world view / Ed.

Mary E. Solt. N.Y., 1967. В.Г.Кулаков

КОНСЕПТИЗМ (исп. conceptismo от concepto — по-

нятие) —течение в испанской литературе 17 в. Основные

представители К. в поэзии — Алонсо де Ледесма (1552-

1623),

Хуан

де Хауреги (1583-1641), Франсиско де Кеведо

(1580-1645), Лопе де Вега (1562-1635), в прозе—Бальта-

сар Грасиан (1601-58). В основе поэтики К.—особая слож-

ная метафора — «концепт», построенный на принципе

остроумного уподобления предметов, лишенных очевид-

ного сходства

(см.

Кончетто). По определению Грасиана,

данному им в трактате «Остромыслие, или Искусство изощ-

ренного ума» (1642), суть концепта состоит в «изящном

сочетании, в гармоническом сопоставлении двух или трех

далеких понятий, связанных единым актом разума»

(Gracian В. Agudeza у arte de ingenio. Madrid, 1969. P. 55).

Стилевыми проявлениями К. становятся причудливая

игра слов, эллипсис, оксюморон. Консептисты вели по-

лемику с представителями другого направления испан-

ской поэзии 17 в., культистами (культеранистами), од-

нако, несмотря на их ожесточенное противостояние,

существуют основания для сближения этих течений

(см. Гонгоризм) М.Б.Смирнова

КОНСОНАНС см. Диссонанс.

КОНСТАНТА

(лат.

constans — постоянный) —

в

сти-

ховедении признак

стиха,

позиция которого

в

стихотворной

строке постоянна, без исключений. В русском стихе такова

ударность последнего икта или

словораздел

на границе сти-

ха; поэтому строчки типа «Послушайте, как вас? вы слы-

шите?» в 5-стопном ямбе В.Я.Брюсова и «Он Христофор

Колумб, что зна- /

Чит:

голубь-крестоносец» в 4-3-стопном

ямбе П.Г.Антокольского ощущаются как нарочитые не-

правильности. См. Ритм. М.Л.Гаспаров

КОНСТАНТА

13*

391

КОНСТРУКТИВИЗМ

392

КОНСТРУКТИВИЗМ (лат. constructio — построе-

ние) — эстетическое направление 1920-х. Группа «Ли-

тературный конструктивизм» возникла в Москве весной

1922, объявив себя новой литературной школой.

1

апре-

ля 1923 в Большой аудитории Политехнического музея

на Первой литературной олимпиаде молодые литерато-

ры И.Л.Сельвинский, К.Л.Зелинский, А.Н.Чичерин выс-

тупили с декларацией «Знаем (клятвенная конструкция

конструктивистов-поэтов)». К весне 1924 К. расширил

свои ряды, организационно оформившись в ЛЦК (ли-

тературный центр конструктивистов) во главе с Сель-

винским, бессменным руководителем группы. В том же

году вышел первый сборник ЛЦК — «Мена всех. Кон-

структивисты-поэты», с программным заявлением: «По-

этический конструктивизм — это Госплан современной

поэзии». Себя конструктивисты называли «конструкто-

рами», а свои произведения «конструэмами», выдвинув

задачи разработки «технологии формы». Претендуя на

создание конструктивистиского стиля в поэзии, К. про-

возгласил основные творческие принципы «мотивирован-

ного искусства»: «смысловую доминанту», «грузофика-

цию» или «уплотнение смысла», повышение смысловой

нагрузки на «единицу словесного материала», «локаль-

ный прием», предполагающий использование ассоциа-

тивных связей, «инфляцию прозы», внедрение в поэзию

четко разработанного сюжета, приемы фонетической

записи (звукозаписи), насыщение произведения этногра-

фическим, статистическим и другим научным материа-

лом. В 1925 К. входит в ЛЕФ на федеративных началах,

опубликовав в журнале «ЛЕФ» новую декларацию, зна-

чительно отличающую от прежней «Знаем» — с четким

указанием на приверженность коммунистической идео-

логии, «касающейся общего штурма инертного искус-

ства и борьбы с советской обывательщиной, требующей

легкого чтения» (ЛЕФ. 1925. № 3-7. С. 143). Об этой

договоренности писал Сельвинский (Информационное

сообщение группы конструктивистов — поэтов литор-

ганизациям о задачах группы // РГАЛИ. Ф. 1095. On. 1.

Ед. хр.

1).

Однако вскоре между ЛЕФом и К. развернулась

острая полемика о роли поэзии и назначении искусства.

В ЛЦК (рабочий центр К. с жесткой групповой дисципли-

ной) входили Сельвинский, идеолог группы Зелинский,

теоретик конструктивистского тактового стиха, или «так-

тометра», А.Квятковский, В.Лушвской, Э.Багрицкий, Дир

Туманный, В.Инбер, Н.Адуев. В К., как более широкое

течение — Н.Ушаков, прозаики и очеркисты Б.Агапов,

Н.Огнёв, Г.Гаузнер, Е.Габрилович, И.Аксёнов (исследо-

ватель зарубежного искусства, автор первой монографии

о П.Пикассо). В конце 1920-х при ЛЦК была создана груп-

па поэтического молодняка «Констромол» (Н.Асанов,

К.Митрейкин, Я.Половцев, В.Кудрейкин, В.Цвелев,

Л.Лавров, Н.Уральский, В.Щепотов, Я.Семенов и др.).

В сборниках ЛЦК «Госплан литературы» (1925) и «Биз-

нес» (1929) вопросы литературы связывались с задача-

ми техничесого прогресса и идеями «западничества»,

«американизма», популярными в среде технической

интеллигенции. Представителей интеллигенции, вклю-

чившихся в созидательный процесс, конструктивисты

называли «переходниками», претендуя на создание но-

вого стиля эпохи, охватывающего все сферы производ-

ственной и духовной жизни общества. «Проблема кон-

структивизма в литературе — это в известной степени

проблема интеллигенции в революции», — писал

Л.Тимофеев (Октябрь. 1929. № 3. С. 179). «Они забы-

ли о том, что кроме революции есть класс, ведущий эту

революцию» (Маяковский В. Стенографический отчет

Второго расширенного пленума правления РАПП //

ИМЛИ. Отдел рукописей. Ф. 40. On. 1. С. 173). История

К., его идеологические, социальные, эстетические прин-

ципы получили отражение в творчестве Сельвинского,

ставшем и «опытным полем», и полем острой литера-

турной борьбы. Его книги «Записки поэта» (1927),

«Пушторг» (1928), «Командарм-2» (1928), проникну-

тые трагическим ощущением «непонятости», «непри-

нятости» и «ненужности» новой власти, лишали К. его

социального оптимизма. Панегирик интеллигенции,

«мальчикам» Пречистинки, «статистикам, инженерам,

врачам», прозвучавший в книге Луговского «Мускул»

(1929), сменяется разочарованием и готовностью к лю-

бой «перестройке» в его следующей книге «Страдания

моих друзей» (1930). Идеи жертвенности, самоотре-

чения во имя долга пронизывают книгу «Победители»

(1932) Багрицкого. Поиски права «по-своему любить

свою республику» оказались тупиковыми. Пребывание

в К. было для его членов и формой литературного

быта, и школой учебы мастерству, и причиной дефор-

мации творческих индивидуальностей в угоду теори-

ям и схемам. Нередко зарубежные исследователи

(К.Лоддер) обозначают термином К. все модернистс-

кие и авангардистские течения.

Лит.:

Гян А.

Конструктивизм. Тверь, 1922;

Никонов В.

Статьи о кон-

структивизме. Ульяновск, 1928;

Зелинский К.

Поэзия, как смысл: Книга

о конструктивизме. М., 1929;

Коваленко

С. Маяковский и поэты конст-

руктивисты // Маяковский и советская литература. М., 1964; Lodder

СИ.

Russian constructivism. New Haven; L., 1983. С.А.Коваленко

КОНТАМИНАЦИЯ

(лат.

contaminatio—смешение)—

в

текстологии соединение текстов разных редакций одного

произведения. К К. приходится прибегать в тех случаях,

когда источники не дают удовлетворительной редакции

(напр., в некоторых памятниках древнерусской литера-

туры). В отличие от компиляции, когда компилятор со-

ставляет текст из чужих произведений (см. Плагиат),

контаминатор руководствуется предполагаемым за-

мыслом автора и приписывает ему получившийся текст.

К. приводит к публикации текста, не принадлежащего

автору, а созданного воображением текстолога (напр.,

К. является текст «Демона», 1829-39, в Собрании со-

чинений М.Ю.Лермонтова в 6 т. М.; Л., 1955. Т. 4).

Е.И.Прохоров

КОНТЕКСТ (лат. contextus — сцепление, связь) —

осмысленные воспринимающим сознанием текстовые

связи и соотношения, позволяющие судить о стилисти-

ческих, содержательных, эстетических и иных особен-

ностях произведения как в пределах данного текста, так

и в сопоставлении с другими текстами в синхрони-

ческом и в диахроническом (см. Большое время) аспек-

тах. К. находится в непосредственной зависимости от

индивидуальных способностей воспринимающего, его

концептосферы (см. Концепт).

КОНФЛИКТ

(лат.

conflictus—столкновение)

в

литера-

туре — столкновение между персонажами либо между

персонажами и средой, героем и судьбой, а также про-

тиворечие внутри сознания персонажа или субъекта

лирического высказывания. В сюжете завязка — начало,

а развязка — разрешение или констатация неразре-

393 КОНЦЕПТУАЛИЗМ

394

шимости К. Характером К. определяется своеобразие

эстетического

(героического,

трагического, комического)

содержания произведения. Термин «К.» в литературове-

дении потеснил и частично заменил термин «коллизия»,

который Г.Э.Лессинг и Г.В.Ф.Гегель использовали как

обозначение острых столкновений, прежде всего свой-

ственных драме. Современная теория литературы счи-

тает коллизии либо сюжетной формой проявления

К.,

либо

его наиболее глобальной, исторически масштабной раз-

новидностью. Крупные произведения, как правило, мно-

гоконфликтны, но выделяется некий главный К., напр.,

в «Войне и мире» (1863-69) Л.Н.Толстого —

К.

сил доб-

ра и единения людей с силами зла и разъединения, по

убеждению писателя, позитивно разрешимый самой

жизнью, ее стихийным течением. Лирика гораздо ме-

нее конфликтна, чем эпос.АОпыт Г.Ибсена побудил

Б.Шоу пересмотреть и классическую теорию драмы.

Главная мысль его эссе «Квинтэссенция ибсенизма»

(1891) состоит в том, что в основе современной пье-

сы должны лежать «дискуссия» (споры персонажей по

вопросам политики, морали, религии, искусства, слу-

жащие косвенным выражением убеждений ангора) и «про-

блема»|В 20 в. получили развитие философия и эстетика,

базирующиеся на понятии диалога. В России это прежде

всего труды М.М.Бахтина. Они также доказывают излиш-

нюю категоричность утверждений о всеобщности К.

В то же время тоталитарная культура породила в СССР

1940-х т.наз. «теорию бесконфликтности», согласно ко-

торой в социалистической действительности исчезает

почва для настоящих К. и они заменяются «К. хорошего

с лучшим». Это губительно сказалось на послевоенной

литературе. Но испирированная И.В.Сталиным в нача-

ле 1950-х массированная критика «теории бесконфлик-

тности» была еще более официозной. Новейшей теории

литературы понятие К. представляется одним из диск-

редитированных. Высказывается мнение о том, что свя-

занные с ним понятия экспозиции, завязки, развития

действия, кульминации, развязки полностью примени-

мы лишь к криминальной литературе и лишь частично

к драме, в основе же эпоса — не К., а ситуация (у Гегеля

ситуация перерастает в коллизию). Однако существуют

разные виды К. Наряду с такими, которые выражаются

в коллизиях и вытекают из случайно складывающихся

ситуаций, литература воспроизводит устойчивую конф-

ликтность бытия, часто не проявляющуюся в прямых

столкновениях персонажей. Из русских классиков эту

конфликтность постоянно выводил А.П.Чехов — не

только в пьесах, но и в рассказах и повестях.

Лит.:

Сахновский-Панкеев

В. Драма: Конфликт — композиция —

сценическая жизнь. Л., 1969; Коваленко А.Г. Художественный конф-

ликт в русской литералуре. М., 1996. С.И.Кормилов

КОНЦЕПТ (лат. conceptus — понятие). —

1.

С.А. Ас-

кольдов-Алексеев (1871-1945), русский философ, куль-

торолог и литературовед русского зарубежья, считал, что

К. «есть мысленное образование, которое замещает нам

в процессе мысли неопределенное множество предме-

тов одного и того же рода» (Лихачев, 34.). В отличие от

трактовки Аскольдова, Д.С.Лихачев предполагает, что К.

«не непосредственно возникает из значения слова, а яв-

ляется результатом столкновения словарного значения

слова с личным и народным опытом человека... Потен-

ции концепта тем шире и богаче, чем шире и богаче куль-

турный опыт человека» (Там же. С. 35). К. существует

в определенной «идеосфере», обусловленной кругом

ассоциаций каждого отдельного человека, и возникает

в индивидуальном сознании не только как намек на воз-

можные значения, но и как отклик на предшествующий

языковой опыт человека в целом — поэтический, про-

заический, научный, социальный, исторический. К. не

только «подменяет», облегчая общение, значение сло-

ва, но и расширяет это значение, оставляя возможности

для домысливания, дофантазирования, создания эмоци-

ональной ауры слова. При этом К. как бы находится

между богатыми возможностями, возникающими на

основе его «заместительной функции», и ограничения-

ми, определяемыми контекстом его применения. Потен-

ции, открываемые в словарном запасе как отдельного

человека, так и языка в целом, Лихачев называет кон-

цептосферами, замечая при этом, что концептосфера

национального языка (как и индивидуального) тем бо-

гаче, чем богаче вся культура нации (человека). Каждый

К. может быть по-разному расшифрован в зависимости

от сиюминутного контекста и индивидуальности кон-

цептоносителя. Так, в К. «незнакомка» имеет значение,

читал ли данный человек А.Блока и в каком контексте

употреблено это слово; в К. «интеллигенция» — то, как

говорящий или пишущий человек относится к объекту

упоминания; в К. «булат» — какие поэтические произ-

ведения читал человек, слышащий или произносящий

это слово. Своими К. обладают также фразеологизмы

(«валаамова ослица», «демьянова уха», «преданья ста-

рины глубокой»). 2. См. Кончетто.

Лит.: Аскольдов-Алексеев С.А. Концепт и слово // Русская речь.

Новая серия. Л., 1928. Вып. 2; Лихачев Д.С Концептосфера русского

языка // Освобождение от догм. История русской литературы: состо-

яние и пути изучения. М., 1997. Т. 1. Г.В.Якушева

КОНЦЕПТУАЛИЗМ, концептуальное искус-

ств о (лат. conceptus — понятие) — искусство идеи,

когда художник создает и демонстрирует не столько ху-

дожественное произведение, сколько определенную ху-

дожественную стратегию, концепцию, которая, в прин-

ципе, может репрезентироваться любым артефактом

или просто артистическим жестом, «акцией». Корни

К. — в творчестве ряда авангардистских групп 10-20-х:

футуристов, дадаистов, ОБЭРИУ. Классическое произ-

ведение К. — «скульптура» Марселя Дюшана «Фон-

тан» (1917), представляющая собой выставленный на

всеобщее обозрение писсуар.

В России К. осознается как особое художествен-

ное направление и манифестируется в неофициальном

искусстве 1970-х. В поэзии К. связан с творчеством

Вс.Некрасова, Яна Сатуновского, Д.А.Пригова, Льва

Рубинштейна и Андрея Монастырского (Пригов и Ру-

бинштейн позднее образуют своеобразный дуэт, а Мо-

настырский создаст акционную группу «Коллективные

действия»), в прозе — В.Сорокина, в изобразительном

искусстве — Ильи Кабакова и Эрика Булатова. Используя

авангардистское стремление к чистоте и самодостаточно-

сти выделенной художественной формы, концептуалисты

переводят центральную проблематику в иную плоскость,

занимаясь уже не формой самой по себе, а условиями ее

возникновения, не столько текстом, сколько контекстом.

Вс.Некрасов замечает, что К. правильнее было бы назвать

«контекстуализмом». Как следствие, меняются отношения

между автором и зрителем. За зрителем предполагается

существенно более активная позиция. «Художник мажет

395 КОНЦОВКА

396

по холсту. Зритель смотрит. Художник перестает мазать

по холсту и начинает мазать по зрителю» (Кабаков).

В художественной практике К. переходит от авторского

монологизма к множественности равноправных языков.

В результате не автор создает художественный язык, а язык,

его функциональное многообразие («речь»)—автора. «Не

мы владеем языком, а язык — нами», — этот постмодер-

нистский тезис, явившийся в каком-то смысле результа-

том общего лингвистического поворота в философии

20 в., нашел свое наиболее непосредственное художе-

ственное воплощение именно в К.

Конкретная поэзия, точно так же объективируя и от-

чуждая

язык,

тем не менее, использовала его фактуру, стре-

мясь к своеобразной образности и выразительности. К.,

в предельных случаях, вообще отказывается от создания

произведения искусства и, соответственно, от любой им-

манентной выразительности. Оказавшись в драматичной

ситуации отчуждения языка, К. обращается с языком, вер-

нее, с множественностью языков, как с «черным ящиком»,

неорганической материей. В центре оказывается даже не

«элементарное, как фундаментальное» (Вс.Некрасов),

а пустой объект. Изображение убрано, осталась одна

рамка. Вместо изображения — фикция, симулякр. Цен-

тра

нет.

Художник манипулирует краями, рамкой. Изоб-

ражение в «альбомах» Кабакова, текст в «каталогах»

Л.Рубинштейна и «романах» Сорокина — симулякр,

видимость изображения и текста. Это подчеркивается

появлением в общем ряду собственно пустых объек-

тов — белого листа в альбоме, не заполненной карточки

в каталоге, чистых страниц в книге. У них одна приро-

да — красноречивого молчания. Отчасти тут воспро-

изводится механизм ритуала, в сакральном простран-

стве которого все действия перекодируются. Только в роли

сакрального означаемого в данном случае выступает

тоже пустой объект. Серийная техника Кабакова, Рубин-

штейна, Сорокина, Монастырского и группы «Коллек-

тивные действия» — предел художественной редукции,

квинтэссенция минимализма. Причем малые формы тут

уже не годятся. Беря пустые объекты, голые структуры,

Кабаков, Рубинштейн и Сорокин накапливают художе-

ственный эффект по крупицам, «малыми воздействия-

ми», чисто внешними перестановками, формальными,

неструктурными вариациями. Для того чтобы молча-

ние стало красноречивым, требуется довольно громоз-

дкий инструментарий.

В советской ситуации в окружающем языковом мно-

гообразии, разумеется, преобладал язык коммунистичес-

кой пропаганды и советской мифологии. Концептуальное

искусство, работавшее с этим языком, получило название

соцарга («социалистическое искусство»). Первые соцар-

товские произведения появились в конце 1950-х благо-

даря творчеству лианозовской группы (см. Конкретная

поэзия). В живописи и графике — у Оскара Рабина, в по-

эзии —у КХолина, Г.Сапгира, Вс.Некрасова. В 1970-е эту

линию продолжил Пригов — уже в рамках общего кон-

цептуалистского движения, получившего название «мос-

ковской школы концептуализма».

В 1980-е для нового поэтического поколения (после-

днего советского) К. — уже почтенная традиция. Про-

блема отчужденного языка, чужого слова по-прежнему

в центре внимания. Цитатность становится непременным

элементом лирического стиха (у т.наз. «иронистов» —

А.Ерёменко, Е.Бунимовича, В.Коркия), а новые соцар-

тисты — Т.Кибиров и М.Сухотин — порой доводят

цитатность до центона (особенно Сухотин.) К. и сегод-

ня оказывает заметное влияние на молодых поэтов и ху-

дожников.

Лит.: Гройс

Б.

Утопия и обмен. М., 1993;

Рыклин

М. Террорологи-

ки. М.,

1993;

ЯнечекДж. Теория и практика концептуализма у Всеволо-

да Некрасова // НЛО. 1994. № 5; Журавлёва

A.M.,

Некрасов В

Н.

Пакет.

М, 1996; Айзенберг

М.Н.

Взгляд на свободного художника. М., 1997;

Рыклин М.

Искусство как препятствие. М., 1997; Деготь

Е.

Террористи-

ческий на^рализм. М., 1998; Кулаков

В.Г.

Поэзия как факт. М., 1999;

Godfrey Т. Conceptual art (Art and ideas). L., 1998; Farver J. Global

conceptualism: Points of origin 1950s-1980s. N. Y., 1999. В.Г.Кулаков

КОНЦОВКА см. Композиция.

КОНЧЁТТО, концепт

(ит.

concetto; исп. concepto;

англ. conceit — понятие) — в философском плане —

мысль, неожиданная, изощренная, основанная порой на

безвкусной аналогии, в литературе — причудливая ме-

тафора, эксцентричный образ, построенный на неожи-

данном сочетании разнородных явлений. Считается, что

первым теорию К. изложил Дж.Бруно в адресованном

Ф.Сидни посвящении к трактату «О героическом энту-

зиазме» (1585). Согласно пантеистическому учению

Бруно, вселенная — «единое многовидное существо»,

где все различия в конечном счете — свойства единого

Божественного начала и существует глубокая изначаль-

ная связь между противоположностями; поэт улавливает

единство в многообразии феноменов вселенной и выра-

жает его в своем творчестве. Идеи Бруно были развиты

в

трудах Б.Грасиана («Остромыслие, или Искусство изощ-

ренного ума», 1642) в Испании и Э.Тезауро («Подзорная

труба Аристотеля», 1655) в Италии. Ренессансные, пет-

рарковские К. широко использовались европейскими

(в частности, английскими — Т.Уайет, Г.Саррей) петрар-

кистами: «губы — кораллы», «зубы — жемчужины»,

«вздохи говорят», «сердца замерзают», «влюбленный —

корабль во время шторма»), пародировались У.Шекспи-

ром. Барочные, метафизические К. — лаконичные, как

у А.Гонгоры, и развернутые, как у Дж.Марино

и

Дж.Дон-

на, построенные на эффекте неожиданности сочетания,

сведения вместе совершенно разнородных явлений,

описаны английским поэтом и критиком 18 в. С.Джон-

соном как своего рода discordia concors (несогласие

согласия). В английской поэзии они получили рас-

пространение благодаря Донну. Хрестоматийный обра-

зец К. — развернутое 12-строчное сравнение двух лю-

бящих с циркулем в стихотворении Донна «Прощание,

запрещающее печаль» (1611). К. встречаются и в поэзии

20 в. — развернутые, напр., известное сравнение вече-

ра с больным под хлороформом на столе хирурга или

описание тумана как кошки, «желтой шерстью» трущей-

ся о стекло в «Любовной песне Дж.Альфреда Пруфро-

ка» (1915) Т.С.Элиота, и лаконичные: «Я покажу вам

ужас в пригоршне праха» в его поэме «Бесплодная зем-

ля» (1922).

Лит.: Менендес Пидаль

Р.

Темный и трудный стиль культерани-

стов и консептистов // Он же. Избр. произведения. М., 1961; Гэрбу-

нов

А.Н.

Поэзия Джона Донна, Бена Джонсона и их младших совре-

менников // Английская лирика первой половины XVII в. М., 1989.

Т. Н.

Красавченко

КОНЪЕКТУРА (лат. conjectura — догадка) — ис-

правление, восстановление испорченного текста или

расшифровка его частей, не под дающихся прочтению.

397

КОРЕЙСКАЯ ПОЭТИКА

398

КОРЕЙСКАЯ ПОРТИКА. В корейской литерату-

ре до конца 19 в. было, по сути, две литературы —

«иероглифическая» литература, созданная корейскими

художниками слова на х а н м у н е , т.е. на кореизиро-

ванном стиле китайского письменного языка в э н ь я н ь,

и литература на родном, корейском, языке.

Поэзия — самый ранний и наиболее развитый род

словесного искусства у корейцев, как и у многих наро-

дов Востока. В корейской поэзии на всем протяжении

ее эволюции сосуществовали как бы две различные вет-

ви: стихосложение на корейском языке и стихосложе-

ние на ханмуне (иначе — х а н с и, букв, «китайские

стихи»). Непрерывное развитие корейской поэзии на

ханмуне начинается с 9 в. и завершается концом 19 в.

Особенно широкое распространение в Корее получили

такие жанры китайской поэзии, как уставные стихи

(г э л ю й ш и), 5- и 7-сложные «оборванные строки»

(ц з ю э ц з ю й), 7-сложные п а й л ю й, малые юэфу

и др. В отдельных жанрах корейские поэты (Чхве Чхи-

вон, Ли Гюбо) превзошли своих китайских учителей,

и слава о них гремела по всему Дальнему Востоку.

В средневековой Корее любой образованный человек, не

говоря уже о придворных поэтах, — будь то ученый, пол-

ководец, янбан (дворянин), буддийский монах — старал-

ся показать свою воспитанность и эрудицию в стихах на

ханмуне. Даже в экзамены на получение чина входило

сочинение стихотворения на заданную тему и в задан-

ном размере. В 16-17 вв. проводился своего рода по-

этический конкурс наёнкквиси (кит. л я н ь г у й-

ш и; построенные на параллелизме двустишия), которые

должны были сочинять экспромтом два лица (каждый по

одной строке). В дошедших до нашего времени много-

численных авторских собраниях сочинений и отдельных

сборниках встречается, как правило, дифирамбическая

поэзия (посвящения, оды, славословия, эпитафии)

и

реже

пейзажная лирика. Складывались стихи на ханмуне со

строгим соблюдением правил китайской версификации.

Но вопрос об их скандировании еще не ясен: то ли они

читались по-китайски и имели,

т.о.,

чисто салонное испол-

нение, то ли иероглифы, составлявшие их, произносились

в корейском звучании (без добавления или с добавлением

агглютинативных аффиксов корейского языка), то ли их

сразу переводили на корейский язык, что заметно бы

расширило границы их функционирования. Возможно

также, что корейские «иероглифические» стихи, подоб-

но китайским, были рассчитаны преимущественно на

зрительное восприятие. Эти и другие вопросы относи-

тельно корейских стихов на ханмуне почти не рассмат-

риваются в современных литературоведческих работах,

поскольку в настоящее время ханси считаются для ко-

рейской поэзии анахронизмом и инородным телом.

Корейская поэзия на родном языке имеет давние тра-

диции. Первые ее записи комбинированными фонети-

ко-семантическими способами на основе китайской

иероглифики, называемыми иду, относят к 7 в. (запи-

си дошли в письменных памятниках 11-13 вв.). Созда-

ние корейского фонетического алфавита в 1444 было пе-

реломным моментом для поэзии на родном языке: она

перестала быть преимущественно устной. Будучи глу-

боко связана с народной песенной поэзией, она и сама

по своей природе была песенной, лирической. Произ-

ведения почти всех жанров этой поэзии, в отличие от

стихов на ханмуне, пелись под аккомпанемент музыкаль-

ного инструмента (типа пук, пипха, каягым/ Нередко

корейские поэты выступали и как певцы-импровизато-

ры, и как авторы мелодий. Другой специфической чер-

той корейской поэзии на родном языке, отличающей ее

от поэзии на ханмуне, является почти полное отсутствие

индивидуальных сборников, ее антологичность. Изоб-

разительные средства корейской поэзии включали эле-

менты как из народных песен м и н ё (гиперболы,

метафорические образы, композиционный прием ли-

рического обращения, различные типы повторов, рит-

мические частицы и т.п.), так и из китайской поэтики

(цитаты из стихотворений китайских поэтов как «ук-

рашающие» и постоянные эпитеты).

При создании стихов на ханмуне корейские поэты

строго придерживались правил китайской версифика-

ции, в основе которой лежал закон чередования ровных

и неровных («ломаных») четырех тонов китайского язы-

ка. Единственным отклонением от норм китайского сти-

ха в корейской поэзии на ханмуне было написание в две

строки двух стоящих рядом полустиший, которые обра-

зовывали ритмико-мелодическую фразу, или метричес-

кий член — к у (кит. ц з ю й). Корейское стихосложение

на родном языке отличается от стихосложения на хан-

муне, но его характер и природа даже в «регулярных»,

или «стандартных», стихах (ч о н х ё н с и), к которым

относят хянга, кёнгичхега, сиджо и к аса,

пока недостаточно изучены. Существуют различные

мнения: одни считают корейскую метрику силлабической,

построенной на чередовании различных групп

слогов;

дру-

гие видят

в

ней своеобразную силлабо-тоническую систе-

му, в которой, помимо количества слогов, учитывается

ударение; третьи относят систему корейского стихосло-

жения к сиплгбо'квантитативному типу, с распределе-

нием слогов по долготе и краткости, наподобие римско-

го; наконец, четвертые, оспаривая последнюю точку

зрения, доказывают, что ритм корейского стиха образу-

ется длительностью определенного количества слогов

(2-7), объединенных ритмом фонационных групп, и на-

зывают корейскую метрическую систему «квантита-

тивной по числу слогов». При всем разнообразии

взглядов на характер корейского стихосложения общим

для них является подчеркивание внешних особеннос-

тей стиха — более или менее постоянного количества

слогов в строке. Между тем изосиллабизм как непре-

менный фактор различных систем стихосложения сам

по себе еще не является определяющим для природы

корейского стихосложения вообще. Значительную роль

играет характер ударения. В корейском языке ударение

смешанное — музыкально-квантитативное. Предпола-

гают, что таким оно было и в прошлом, только с более

четкими тональными и количественными различиями.

Возможно, до 17 в. корейское ударение было больше

тоническим, чем долготным (об этом свидетельствуют

хотя бы специальные обозначения четырех тонов в за-

имствованных из китайского словах и трех тонов в ис-

конно корейской лексике), преобладал медленный темп

речи, с плавными мелодическими переходами. Потом

наступил период относительного равновесия. В современ-

ном языке и прежде всего в северных диалектах различия

по

долготе звука и высоте тона стираются, становятся не-

регулярными. Подобным же образом шло и общее раз-

витие корейского стихосложения на родном языке — от

напевного музыкального стиха через речитативный

к современному декламационному свободному стиху.

Музыкально-квантитативный характер корейского уда-