Паламарчук Е.А. Социальная политика Третьего рейха

Подождите немного. Документ загружается.

218

связано

с тем, что одной из главных задач нацистской аграрной

политики,

выде-

ленной

в качестве таковой Гитлером еще в

ходе

президентской избирательной

кампании

в апреле 1932

г.^*'',

было достижение самообеспечения страны продук-

тами питания (автаркия в

случае

возникновения крупных военных конфликтов

должна была позволить избежать перебоев со снабжением населения продоволь-

ствием, являвпшхся бичом

государства

в годы Первой мировой

войны^''^).

Ту же

цель преследовала

«битва

за продовольствие», провозглашенная статс-

секретарем Р1мперского министерства внутренних дел и Рейхсминистерства про-

довольствия и сельского хозяйства Г. Бакке в ноябре 1934 г. Бакке обратил вни-

мание

немецкого крестьянства на то, что многие импортируемые продукты пи-

тания

могли производиться в Германии, подчеркнув, что только закупки за ру-

бежом кормового

жмыха

в период с января по сентябрь 1934 г. обошлись стране

в

182 млн. рейхсмарок в иностранной

валюте

. Здесь в первые годы своего су-

ществования нацистскому режиму

удалось

добиться некоторых

успехов

и в оп-

ределенной степени переломить наметившуюся с конца XIX в. тенденцию уси-

ления

зависимости Германии от импорта продовольствия. Так, по некоторым

данным,

доля отечественных продуктов питания в общем их потреблении снизи-

лась с 95% в 1880 г. до 66% в 1926 г., после

чего

возросла до 77% в 1930 г.,

81%

в

1934 г. и 84% в 1936 г. (в то же время, согласно расчетам Фаргухарзона,

даже

в

1938 г. продукты германского сельскохозяйственного производства составляли

лишь

57% от общего потребления^^). Вырос индекс германского сельскохозяй-

ственного производства: с

учетом

импортных кормов для крупного рогатого ско-

та- со 104 пунктов в

1932-1933

гг. до 113 пунктов в

1936-1937

гг., без

учета-

со

108 до 127 пунктов

(1928-1930

гг. = 100). В 1936 г. урожай картофеля составлял

104%, сахарной свеклы - 112%, кормовой свеклы - 128%, брюквы - 110%, кле-

вера и люцерны - 117%, сена - 122%, ржи - 96% от показателей 1935 г. ^°\ Об-

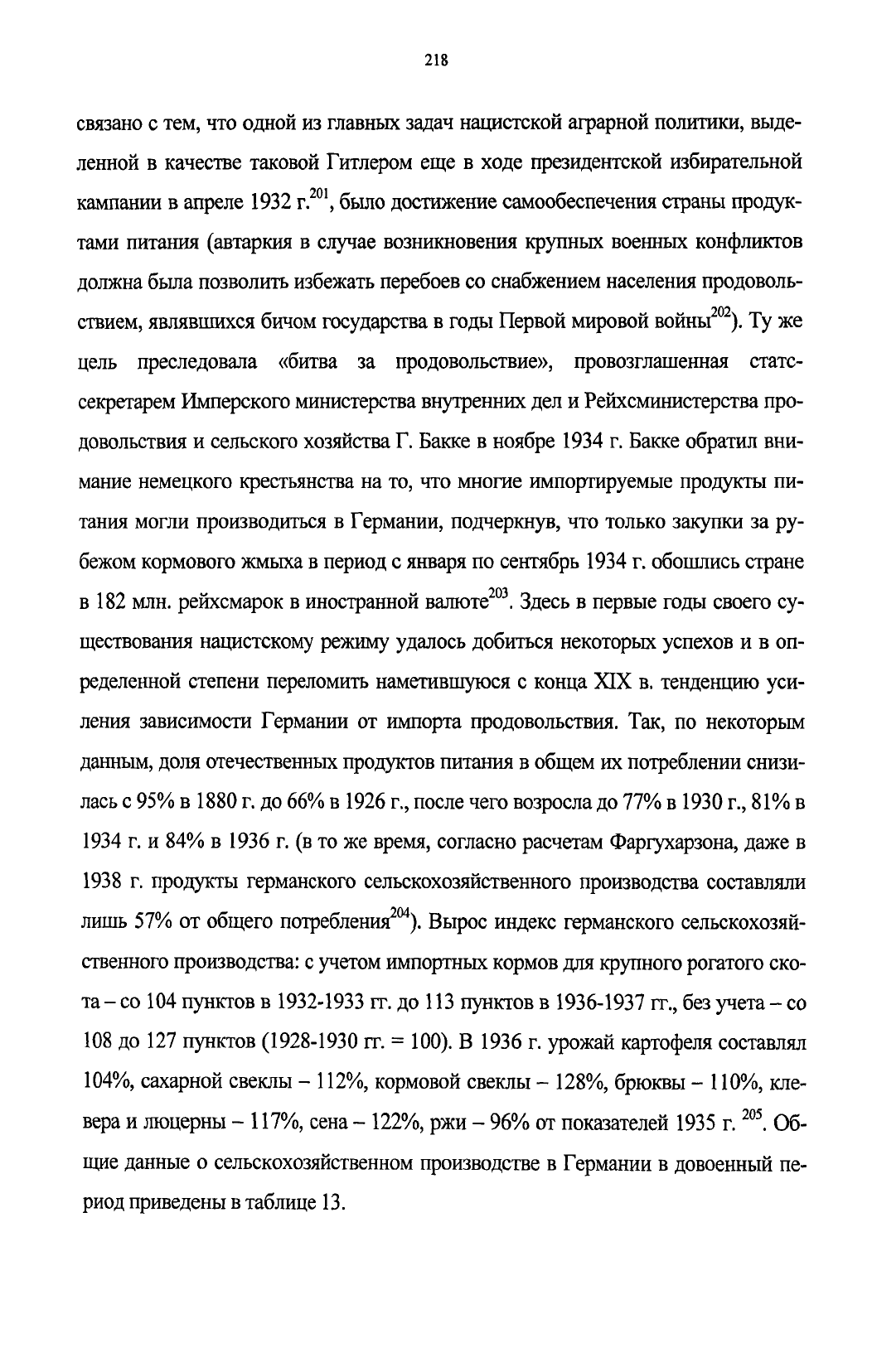

щие

данные о сельскохозяйственном производстве в Германии в довоенный пе-

риод приведены в таблице 13.

219

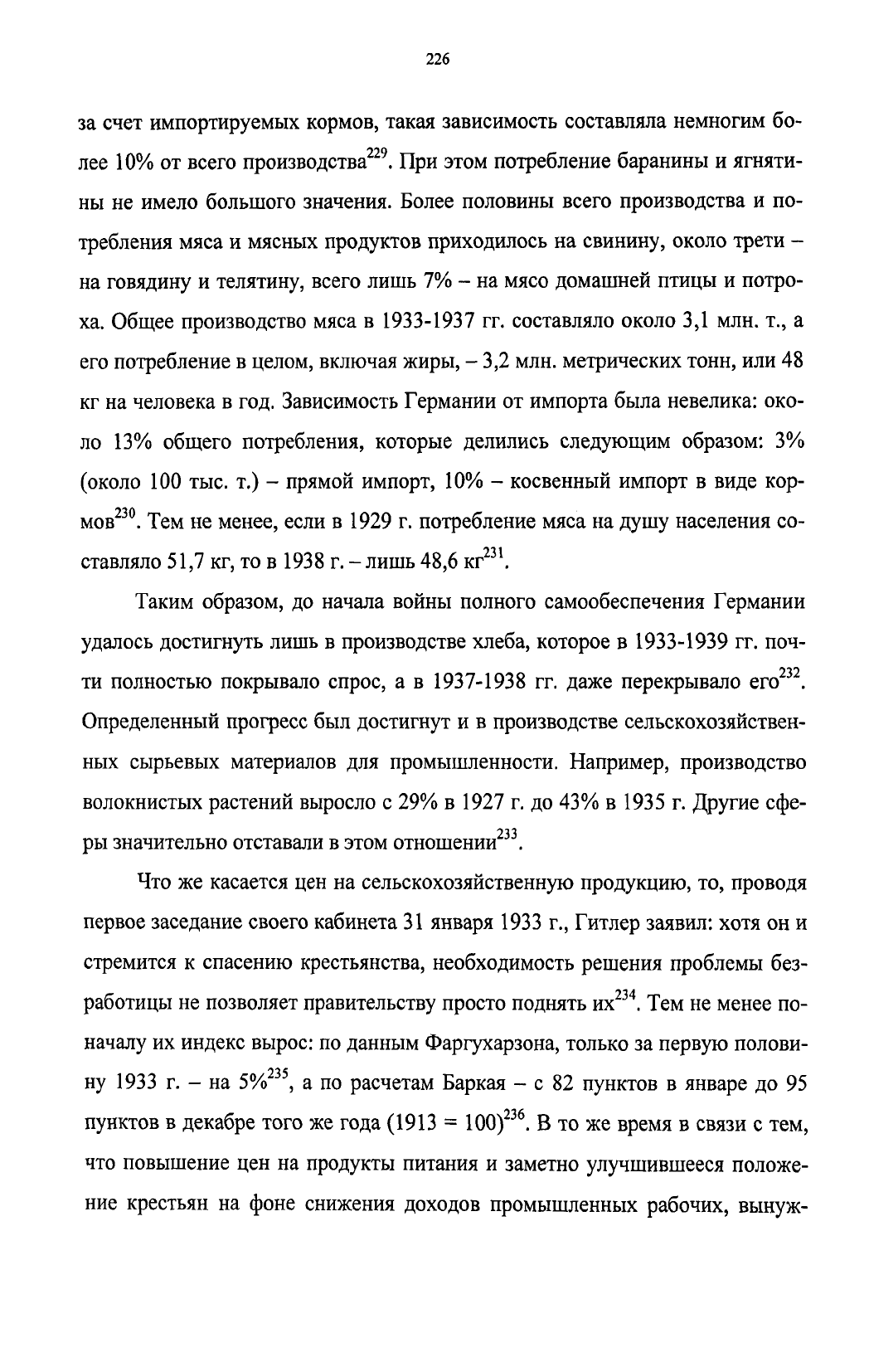

Таблица

13

Германское сельскохозяйственное производство (животные в мли. голов,

продукция растительного происхозвдепия - в млн. тонн)^"*

Год

1930

1932

1933

1934

1935

1936

1937

1938

Продукт

Пшеница

3,8

5,0

5,6

4,6

4,7

4,4

4,5

5,6

Рожь

7,7

8,4

8,7

7,6

7,5

7,4

6,9

8,6

Ячмеиь

2,9

3,2

3,5

3,2

3,4

3,4

3,6

4,2

Овес

5,7

6,7

7,0

5,5

5,4

5,6

5,9

6,4

Карто-

фель

47,1

47,0

44,1

46,8

41,0

46,3

55,3

50,9

Сахар-

ная

свекла

14,9

7,9

8,6

10,4

10,6

12,1

15,7

15,6

Овцы

3,5

3,4

3,4

3,5

3,9

4,3

4,3

-

Круп-

ный ро-

гатый

скот

18,5

19,2

19,8

19,3

18,9

20,1

20,5

19,4

Свиньи

23,6

23,0

24,0

23,3

22,8

25,9

23,8

23,6

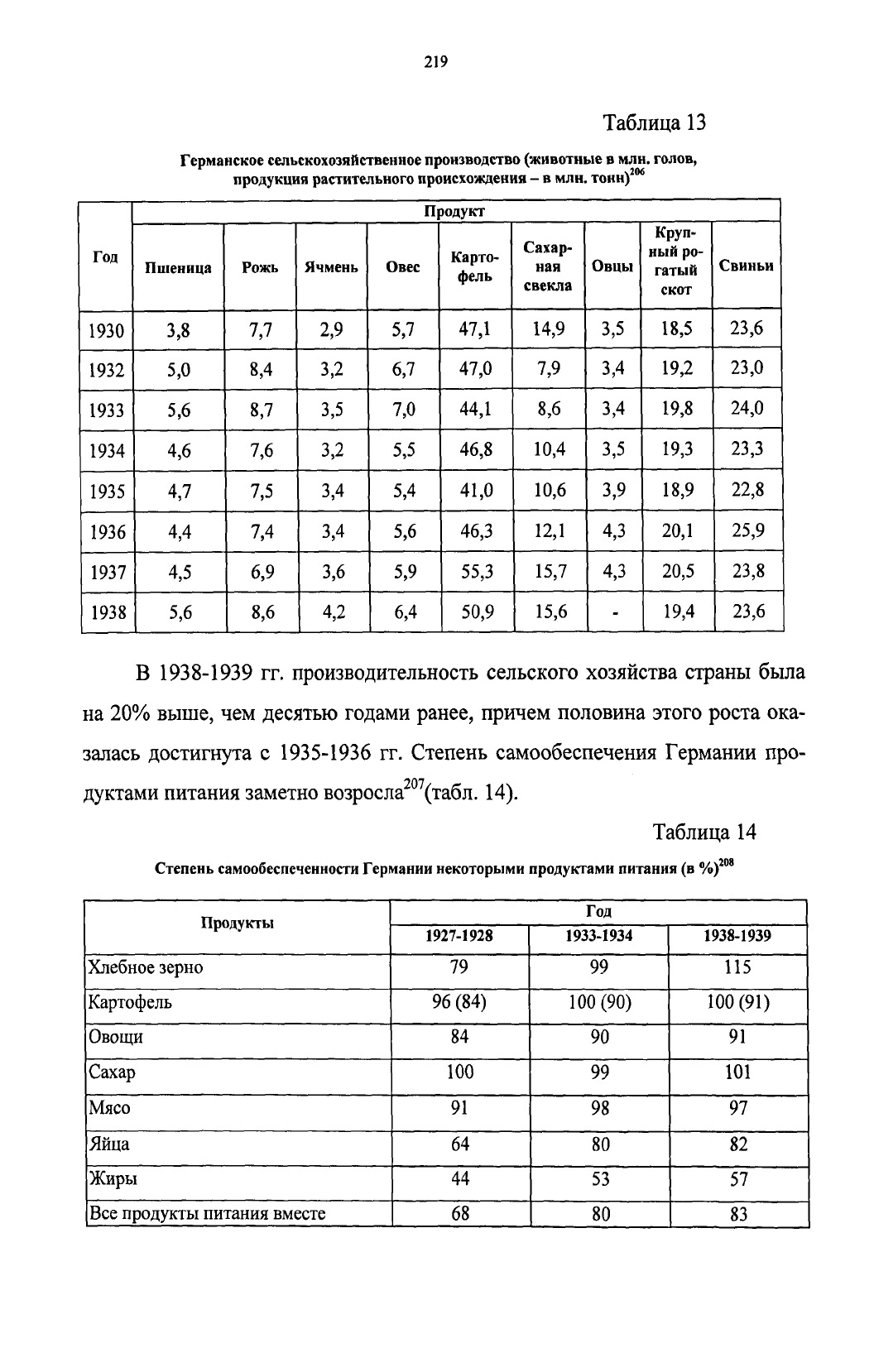

В

1938-1939 гг.

производительность сельского хозяйства страны была

на

20% выше, чем десятью годами ранее, причем половина этого роста ока-

залась

достигнута

с 1935-1936 гг.

Степень самообеспечения Германии про-

дуктами питания заметно возросла (табл.

14).

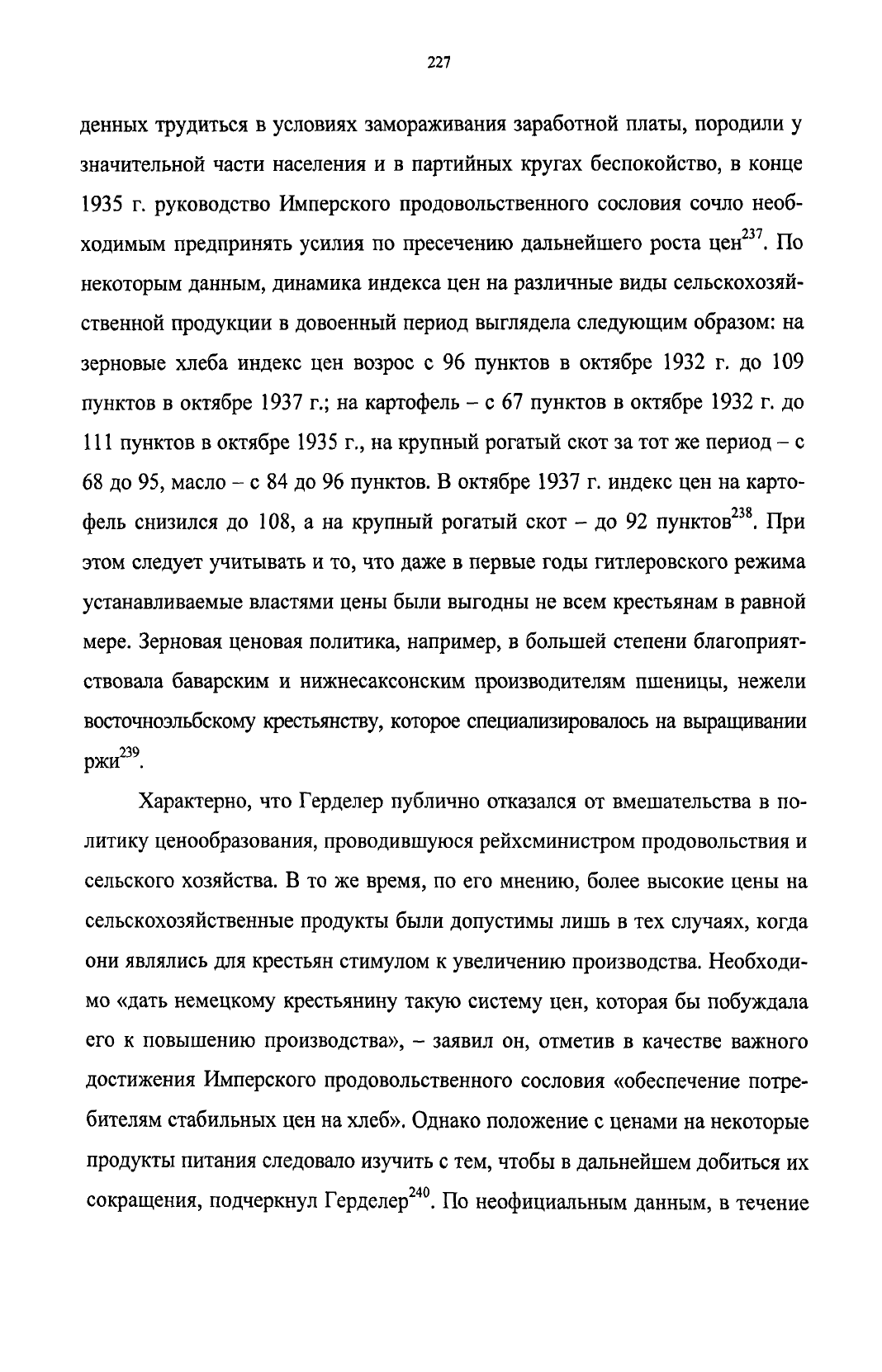

Таблица

14

Степень самообеспеченности Германии некоторыми продуктами питания (в Vof^

Продукты

Хлебное зерно

Картофель

Овощи

Сахар

Мясо

Яйца

Жиры

Все продукты питания вместе

Год

1927-1928

79

96

(84)

84

100

91

64

44

68

1933-1934

99

100(90)

90

99

98

80

53

80

1938-1939

115

100(91)

91

101

97

82

57

83

220

Высокая степень самообеспечения продуктами питания, достигнутая

германской экономикой к началу войны, констатировалась и в брошюре

«Сельское хозяйство Германии», подготовленной экспертами Генерального

штаба

СИТА

в 1944 г. От 80 до 85% всего потребления продовольствия в Гер-

мании

в последние предвоенные годы, высчитанного на калорийной основе,

подчеркивалось в ней, покрывалось за

счет

отечественной продукции, но при

этом основной дефицит сохранялся в обеспечении жирами и маслами. Не-

мецкое сельскохозяйственное производство, отмечалось в публикации далее,

согласно данным Германского института изучения проблем бизнеса, возрос-

ло в период с середины 20-х до середины 30-х гг. почти на 25%. При этом

сравнительно больший рост наблюдался в производстве кормов, нежели в

сфере производства продуктов питания растительного происхождения, пред-

назначенных для непосредственного человеческого потребления. При таком

распределении увеличения производительности, подчеркивали американские

эксперты, «потери энергии вследствие

перехода

в питании на продукты жи-

вотноводства снизили общий показатель роста в пересчете на общее количе-

ство пищевых калорий для человеческого потребления. Из 220 триллионов

калорий,

которые составляло сельскохозяйственное производство в конце 30-

X

гг., около 20 трлн. приходилось на питание тягловых животных, 30 трлн. -

на

семена, потери,

отходы,

а также на промышленные цели. Таким образом,

на

питание и корм оставалось около 170 трлн. калорий. 41 трлн. калорий ис-

пользовался для непосредственного человеческого потребления в виде про-

дуктов

питания растительного происхождения, в то время как оставшиеся

129 трлн. - за

счет

потери 6/7 изначальной энергии - были превращены в

почти 19 трлн. калорий продуктов питания животного происхождения»^^^.

Действительно, в связи с курсом на автаркию дефицит кормов был од-

ной

из наиболее острых проблем, стоявших перед сельским хозяйством Гер-

мании.

Па нее указывал Бакке^'°. В 1934 г. власти

даже

обратились к кресть-

221

янам

с просьбой

сдать

70% полученного ими урожая ржи в обмен на импорт-

ный

ячмень, с тем, чтобы пустить ее на корм скоту, в

первую

очередь свинь-

ям

(увеличение поголовья последних обещало снизить потребность населе-

ния

в масле и маргарине)^". Согласно июльскому

указу

1937 г., был

ужесто-

чен контроль за распределением и использованием кормов. В частности, под

угрозой штрафа в 100 тыс. рейхсмарок было запрещено кормить домашнюю

птицу зерном, пригодным для выпечки

хлеба.

Ожидалось, что эта мера по-

зволит ежегодно высвобождать для человеческого потребления 2 млн. тонн

ржи и полмиллиона тонн пшеницы. В то же время из общей суммы капита-

ловложений в сельское хозяйство, составивших за период

1936-1940

гг. 1,5

млрд. рейхсмарок (16%

всех

средств

выделенных на осуществление второго

четырехлетнего

плана),

152 млн. рейхсмарок было предназначено для увели-

212

чения

отечественных запасов корма для скота .

С

самого начала перед режимом остро стояла проблема сокращения

импорта продовольствия и кормов с целью сохранения валютных резервов. В

одном только 1933 г., когда Германия потратила 3,6 млрд. рейхсмарок на за-

купку продовольствия за рубежом, ее запасы иностранной валюты сократи-

лись с 450 млн. рейхсмарок в апреле до 280 имперских марок в июне^'^. В

дальнейшем, однако, сокращение ввоза указанных видов продукции позво-

" ^' 1 214

лило

В

значительной степени выправить ситуацию в валютной сфере .

По

данным А. Милуарда, стоимость продуктов

питания,

ввезенных в Гер-

манию в

1935-1938

гг., составляла лишь 30% от уровня

1925-1928

гг.^'^

Фаргу-

харзон же подсчитал, что стоимость импорта продуктов питания составляла в

1929 г. - 5,5; в 1933 г. - 3,6; в 1934 г. - 3,7; в 1935 г. - 3,2; в 1936 г. - 4,1; в

1938 г. - 5,0; в 1939 г. - 4,4

млн.

рейсхмарок^'^

Как

отмечалось в брошюре Генерального штаба США, к середине 30-х

гг. Германия добилась сокращения импорта кормового зерна благодаря зна-

чительному увеличению еще с начала 20-х гг. производства картофеля, дос-

222

тигнутому за счет как расширения посевных площадей (в довоенный период

Третьего рейха

они

возросли с

2718000

га в 1933 г. до

2834000

га в 1939 г.^'^),

так

и роста урожая. По подсчетам американских специалистов, при среднем

урожае

этой культуры в 42,2 млн. т. в

1933/34

-

1935/36

гг. около 12,5 млн. т.

приходилось на человеческое потребление (около 180 кг на

душу

населения в

год), 1 млн. - для производства крахмала, 2 млн. т. - для производства алко-

голя, 16,5 млн. т. - для питания скота, особенно свиней, и свыше 10 млн. т.

приходилось на семена и потери. К

1936-1937

гг. производство картофеля

возросло до 50,8 млн. т., из которых 13 млн. т. были использованы для чело-

веческого потребления, 4,4 млн. т. - для производства крахмала и алкоголя,

11 млн. т. - для сева и списано на потери и 22,5 млн. т. пошло на корм скоту.

Фактически

Германии удалось добиться самообеспечения картофелем, за ис-

ключением незначительного импорта раннего картофеля .

Что касается

других

продуктов питания, то картина степени достигну-

того Германией самообеспечения выглядела следующим образом. Потребле-

ние

в стране сахара перед войной составляло 22 кг на

душу

населения, что

значительно превышало показатели

государств

Южной и Восточной Европы,

но

уступало

уровню потребления в Северной и Западной

Европе.

Количество

потребления цитрусовых и тропических фруктов в

1933-1937

гг. было ниже

показателей

1927-1931

гг. вследствие сокращения их импорта. Чистое по-

требление свежих фруктов на

душу

населения в

1933-1937

гг. составляло

приблизительно около 42 кг в год, включая около 4,5 кг цитрусовых и 1,5 кг

бананов

(несмотря на ограничительные меры нацистского правительства,

импорт в страну свежих фруктов в

1937-1938

гг., когда их урожай в Герма-

нии

был большим, доходил до 750 тыс. метрических

тонн).

Таким образом,

самообеспечение Германии фруктами перед войной приблизительно состав-

ляло две трети . В то же время благодаря росту урожаев импорт свежих

овощей в период с 1928 по 1938 гг. в общем потреблении сократился с 14 до

223

7%. Перед началом войны самообеспечение Германии свежими овощами со-

ставляло около 3,25 млн. метрических тонн, или 48 кг на

душу

населения^^".

Ежегодное потребление коровьего молока на

душу

населения равнялось при-

близительно 110 л, козьего - почти 14 л. Общее ежегодное потребление мас-

ла в

1933-1937

гг.

доходило

до 540 тыс. т., из которых приблизительно 470

тыс. т. обеспечивалось за

счет

германского производства и 70 тыс. т. прихо-

дилось на импорт (по данным германского Института исследования конъ-

юнктуры, в 1938 г. в Германии потреблялось 600 тыс. т. масла - из них 92

тыс. т. составлял импорт - то есть 8,8 кг на человека в год, или 170 г. в неде-

лю^^').

Среднегодовое потребление сыра

доходило

до 5 кг на

душу

населе-

ния.

При этом лишь

треть

всего сыра производилось из цельного, а две трети

-

из

снятого

молока^^^.

В той же брошюре отмечалось, что в 1937 г. семья ра-

бочего, состоявшая из 4,1 человек, потребляла около 2100 калорий в день на

человека, что было на 5% ниже

соответствующего

уровня потребления в та-

кой

же семье, состоявшей из 4,2 человек, в

1927-1928

гг. С точки зрения ка-

лорий

хлеб,

картофель

и

дешевый маргарин стоили совсем недорого; цены на

молоко,

масло, топленый свиной жир, сахар, бобы, свинину были средними,

на

яйца же и говядину -

высокими.

Если

подсчитать совокупную пищевую ценность, то получится, что

хлеб,

картофель,

другие

свежие сезонные овощи, молоко, масло, сыр, свини-

на

и соль стоили сравнительно недорого, в то время как цены на говядину,

яйца,

определенные виды рыбы, фрукты и более изысканные овощи остава-

лись

высокими^^^.

Потребление вина в довоенный период (около 6 л. в год на

человека) на три четверти обеспечивалось за

счет

отечественного производ-

ства; потребление пива

доходило

до 60 л в год, а крепких алкогольных на-

питков

составляло около 1 л .

Авторы

вышеуказанной брошюры подчерки-

вали, что принципиальное различие в положении с питанием в Германии в

1939 г. в сравнении с 1914 г. заключалось именно «в значительном повыше-

224

НИИ

структурной стабильности

ее

самообеспечения

на

80-85%».

Они пришли

к

выводу,

что к

1933-1935

гг.

зависимость общего германского производства

домашнего скота

и

продуктов животноводства

от

импортных кормов состав-

ляла лишь около 18%,

к 1936 г. -

около 12%,

а к

началу войны

-

«возможно,

не

более

10%». В

период

же

Второй мировой войны, говорилось далее,

по-

ложение

в

сфере германского животноводства было более благоприятным

по

сравнению

с

1914-1918

гг^^^

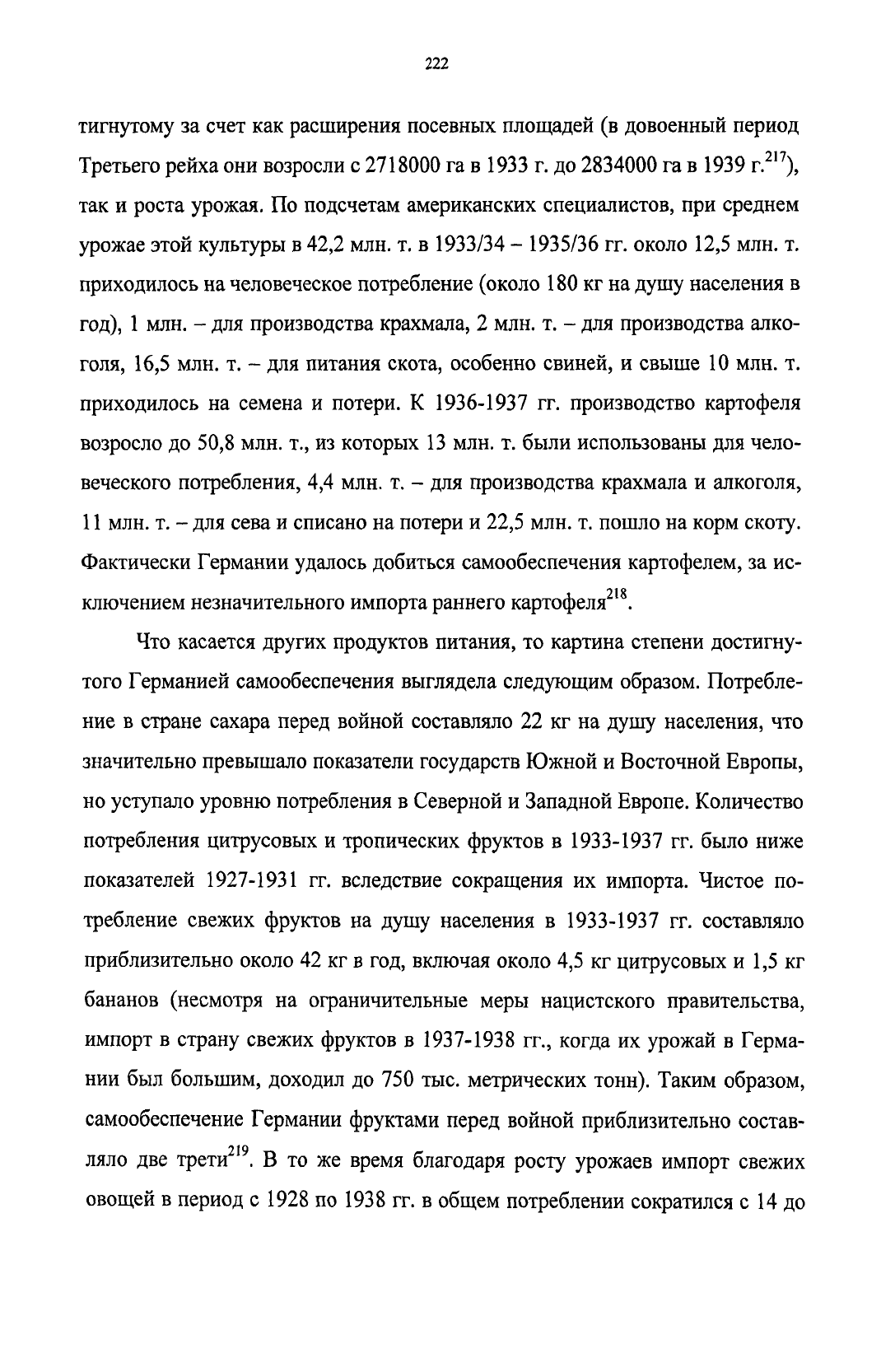

В целом

в

Германии

в

мирные годы Третьего рейха наблюдался рост

потребления продуктов питания (табл.

15),

вызванный,

в

частности, тем,

что

Р1мперскому продовольственному сословию удалось добиться повышения

производства отечественной продукции^^^.

Таблица

15

Ежегодное

потребление продуктов питания (в кг, яйца - в штуках на душу населения)^"

Наименование

продукта

Масло

Мясо

Молоко

Яйца

Сыр

Картофель

Пшеничная

мука

Ржаная

мука

Годы

1933

7,4

42,0

104,3

119,1

6,1

187,1

46,5

54,0

1934

7,4

45,4

106,7

118,0

5,8

179,9

49,2

52,6

1935

7,5

44,2

107,7

112,3

5,5

173,5

51,1

53,5

1937

8,9

47,2

109,0

124,0

5,4

174,0

54,3

55,2

1938

8,8

48,6

112,0

124,0

5,5

182,9

51,9

53,0

Эксперты

Генерального штаба США подсчитали,

что

общее потребле-

ние

продуктов питания накануне войны составляло приблизительно

72

трлн.

калорий,

из

которых

12

трлн. необходимых пищевых калорий,

или

около

17%, было импортировано

в

виде продуктов питания

или

кормов.

В то же

время 83% их производилось всецело за счет отечественных ресурсов.

В последние довоенные годы производство сахара было достаточным

для того, чтобы покрывать потребности населения; лишь четвертой части

выращиваемого картофеля хватало для решения задач

питания.

Остальное,

за

225

вычетом посевного фонда

и

потерь, шло главным образом на корм скоту.

Были

достигнуты серьезные успехи в зерноводстве. В период

между

началом 20-х - серединой 30-х гг. рост производства ржи и пшеницы соста-

вил около 20%, что позволило урезать импорт хлебного зерна. Если в 1926-

1928 гг. обпций импорт достигал почти 3 млн. т., то он сократился до менее

чем 300 тыс. т. в период с

1932/33

до

1936/37

гг. Начиная с 1932 г., практиче-

ски

отсутствовал дефицит хлебного зерна. Значительный импорт последнего

имел место лишь в

1936-1937

гг., когда было начато проведение политики

накопления

запасов. В последние довоенные годы Германия производила

больше хлебного зерна, чем требовалось для человеческого потребления. Из-

лишки

шли на корм домашнему скоту и на создание продовольственных ре-

зервов. Так, потребление хлебного зерна в

пищу

превысило в целом 9 млн. т.,

более 2,5 млн. т. было скормлено домашнему скоту. Запасы пшеницы и ржи,

согласно официальной статистике, в июле 1939 г. составляли около 5 млн.

метрических тонн. В

1933-1937

гг. потребление пшеничной и ржаной муки

на

душу

населения составляло в среднем около 52 кг каждой. При этом на

долю импортного зерна в питании немцев приходилось немногим более 8%

от обш,его его количества. (В то же время приоритет отдавался культивиро-

ванию пшеницы перед рожью, хлебного зерна - перед кормовым. Это приве-

ло к

тому,

что в

1930-1935

гг. хлебного зерна в среднем в год выращивалось

4,8 млн., а в 1937 г. - 4,6 млн. метрических

тонн.

За тот же период производ-

ство ржи сократилось с 7,8 до 6,9 метрических

тонн.

Общее же производство

зерна упало с 22,5 млн. до 21,1 млн. метрических

тонн^^^).

Потребление риса,

который целиком ввозился в страну из-за границы, сократилось с 3-х кг на

душу

населения в начале 30-х гг. до 2-х кг к началу 1937 г. Страна также в

значительной степени зависела от импорта пищевых концентратов. Что же

касается мяса, то здесь, по подсчетам американцев, Германия почти полно-

стью достигла самообеспечения. Хотя часть мясных запасов обеспечивалось

226

за

счет

импортируемых кормов, такая зависимость составляла немногим бо-

лее 10% от всего пpoизвoдcтвa^^^. При этом потребление баранины и ягняти-

ны

не имело большого значения. Более половины всего производства и по-

требления мяса и мясных продуктов приходилось на свинину, около трети -

на

говядину и телятину, всего лишь 7% - на мясо домашней птицы и потро-

ха. Общее производство мяса в

1933-1937

гг. составляло около 3,1 млн. т., а

его потребление в целом, включая жиры, - 3,2 млн. метрических

тонн,

или 48

кг на человека в год. Зависимость Германии от импорта была невелика: око-

ло 13% обпдего потребления, которые делились следующим образом: 3%

(около

100 тыс. т.) - прямой импорт, 10% - косвенный импорт в виде кор-

мов^^*^.

Тем не менее, если в 1929 г. потребление мяса на

душу

населения со-

ставляло 51,7 кг, то в 1938 г. -лишь 48,6 кг^'''.

Таким

образом, до начала войны полного самообеспечения Германии

удалось

достигнуть

лишь в производстве

хлеба,

которое в

1933-1939

гг. поч-

ти полностью покрывало спрос, а в

1937-1938

гг.

даже

перекрывало его^^^.

Определенный прогресс был

достигнут

и в производстве сельскохозяйствен-

ных сырьевых материалов для промышленности. Например, производство

волокнистых растений выросло с 29% в 1927 г. до 43% в 1935 г.

Другие

сфе-

ры значительно отставали в этом отношении .

Что же касается цен на сельскохозяйственную продукцию, то, проводя

первое заседание своего кабинета 31 января 1933 г., Гитлер заявил:

хотя

он и

стремится к спасению крестьянства, необходимость решения проблемы без-

работицы не позволяет правительству просто поднять

их^^'*.

Тем не менее по-

началу их индекс вырос: по данным Фаргухарзона, только за

первую

полови-

ну 1933 г. - на 5% , а по расчетам Баркая - с 82 пунктов в январе до 95

пунктов в декабре

того

же

года

(1913 =

100)^^^.

В то же время в связи с тем,

что повышение цен на продукты питания и заметно улучшившееся положе-

ние

крестьян на фоне снижения

доходов

промышленных рабочих, вынуж-

227

денных

трудиться

в условиях замораживания заработной платы, породили у

значительной части населения и в партийных

кругах

беспокойство, в конце

1935 г. руководство Имперского продовольственного сословия сочло необ-

ходимым предпринять усилия по пресечению дальнейшего роста цен . По

некоторым данным, динамика индекса цен на различные виды сельскохозяй-

ственной

продукции в довоенный период выглядела следующим образом: на

зерновые

хлеба

индекс цен возрос с 96 пунктов в октябре 1932 г, до 109

пунктов в октябре 1937 г.; на картофель - с 67 пунктов в октябре 1932 г. до

111 пунктов в октябре 1935 г., на крупный рогатый скот за тот же период - с

68 до 95, масло - с 84 до 96 пунктов. В октябре 1937 г. индекс цен на карто-

фель снизился до 108, а на крупный рогатый скот - до 92 пунктов . При

этом

следует

учитывать

и то, что

даже

в первые

годы

гитлеровского режима

устанавливаемые властями цены были выгодны не всем крестьянам в равной

мере. Зерновая ценовая политика, например, в большей степени благоприят-

ствовала баварским и нижнесаксонским производителям пшеницы, нежели

восточноэльбскому крестьянству, которое специализировалось на вырапщвании

Характерно, что

Герделер

публично отказался от вмешательства в по-

литику

ценообразования,

проводившуюся рейхсминистром продовольствия и

сельского хозяйства. В то же время, по его мнению, более высокие цены на

сельскохозяйственные продукты были допустимы лишь в тех

случаях,

когда

они

являлись для крестьян стимулом к увеличению производства. Необходи-

мо

«дать

немецкому крестьянину

такую

систему цен, которая бы

побуждала

его к повышению производства», - заявил он, отметив в качестве важного

достижения Имперского продовольственного сословия «обеспечение потре-

бителям стабильных цен на

хлеб».

Однако положение с ценами на некоторые

продукты питания следовало изучить с тем, чтобы в дальнейшем добиться их

сокращения,

подчеркнул Герделер^'*^. По неофициальным данным, в течение