Паламарчук Е.А. Социальная политика Третьего рейха

Подождите немного. Документ загружается.

228

первых

трех

лет существования нацистского режима стоимость жизни в

стране выросла на 30%. В меморандуме, который Герделер направил Гитле-

ру, он признал, что контроль над ценами имел лишь ограниченный

успех.

Фактически

же попытка установления тотального контроля над ценами по-

терпела

неудачу^'*'.

Вскоре бум в отраслях промышленного производства и

строительства, порожденный осуществлением программы «общественных

работ»

и перевооружением, поставил крестьянство в менее благоприятное

положение,

чем представителей

других

секторов

экономики^'*^.

Если

рассматривать деятельность Р1мперского продовольственного со-

словия с материальной точки

зрения,

то ее

следует

признать успешной.

Уста-

новление контроля за сбытом сельскохозяйственной продукции привело к

увеличению доходности и производительности сельского хозяйства, а также

ускорило его

рационализацию.

Эти цели были достигнуты к 1936 г. При этом

следует

отметить, что в

структуре

и функционировании механизма контроля

над ценами в Германии при сравнении с соответствующими программами

'У At

других

стран в 30-е гг. выявляется больше

сходства,

нежели различия . Им-

перским

продовольственным сословием была резко ограничена личная пред-

принимательская

инициатива крестьян. Выступая в начале 1934 г. перед

представителями германской промышленности, Дарре подчеркнул, что, по

его мнению, жесткие требования, предъявлявшиеся к земледельцам, тем не

менее,

позволяли им оставаться свободными людьми. «Мы требуем, - заявил

он,

- чтобы каждый крестьянин сознательно подчинялся суровой дисципли-

не;

мы отдаем ему приказ в битве за продовольствие, но мы должны дать ему

свободу, чтобы он мог выполнять свой национальный

долг.

Мы можем

предъявлять жесткие экономические и культурные требования лишь к кре-

стьянам,

которые свободно

живут

на земле»^'*'*.

Речь,

таким образом, шла о свободе, не выходившей за рамки выполне-

ния

ими своего долга перед фатерландом. В то же время зачастую НСДАП и

229

Имперскому

продовольственному сословию приходилось использовать все

имевшиеся в их распоряжении средства с тем, чтобы

убедить

сельских про-

изводителей в необходимости увеличения количества создаваемой ими про-

дукции. Следствием падения цен на некоторые продукты, такие как конопля

245

И

лен,

стало нежелание многих крестьян выраш;ивать их .

К

числу наиболее серьезных проблем, с которыми нацистское руково-

дство столкнулось в деревне и которые было призвано решать Имперское

продовольственное сословие, относился массовый отток сельского населения

в

города (особенно обострилась эта проблема с середины 1936 г., когда спрос

_ 246

на

рабочие руки в селах резко возрастает, опережая предложение , что в

значительной степени было связано с введением второго четырехлетнего

плана).

Один из национал-социалистических авторов, доктор

Кун,

характери-

зовал это

явление,

как «наследие либерализма и промышленной революции».

По

его мнению, высказанному им на страницах журнала «Имперское плани-

рование» в публикации 1937 г., порочность сложившегося положения заклю-

чалась в том, что, с одной стороны, в стране имелся 1,7 млн. безработных, с

другой

- не

хватало

свыше 100 тыс. сельскохозяйственных рабочих и при-

слуги. Перегрузки же, которые в связи с этим выпадали на крестьянок, отме-

чал

он,

приводили к резкому росту числа заболеваний среди них (в Хоенлое,

например,

таковым были подвержены 70% женщин села^'*^). Согласно дан-

ным

переписи населения Германии 1933 г., приведенным в статье, написан-

ной

другим нацистским экспертом, X. Роосом, и опубликованной в том же

номере журнала, в немецком сельском хозяйстве на тот момент было зареги-

стрировано

8934971

человек, включая нетрудоспособных. Среди них -

2123172

владельца хозяйств,

4476266

помогающих им членов семей,

2257231

рабочий,

78302

служащих и чиновника. Если сложить число владельцев хо-

зяйств (за вычетом

33843

крупных имений площадью свыше 100 га) с числом

помогающих членов семей, отмечал Роос, общая численность крестьянских

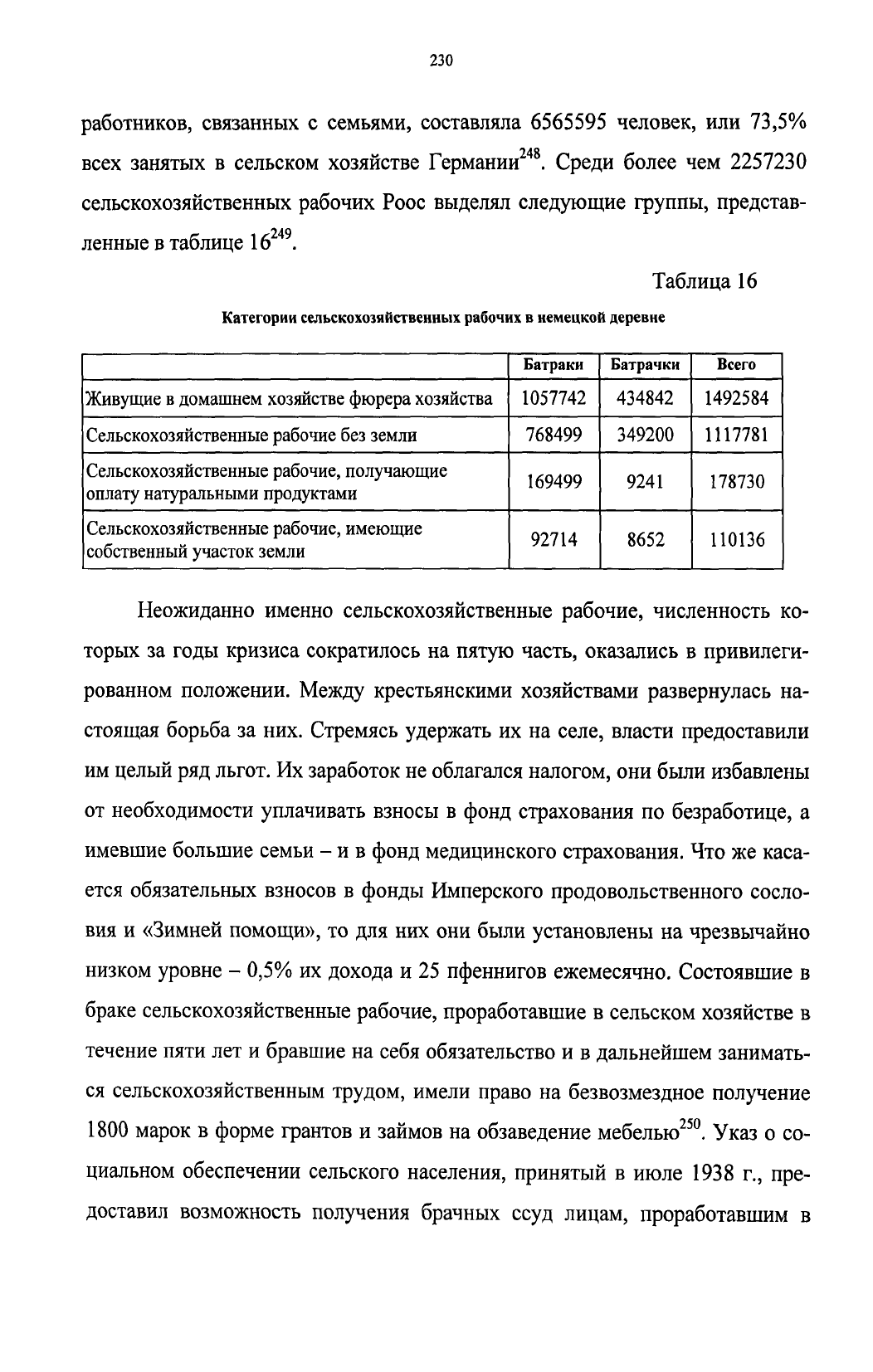

230

работников,

связанных

с

семьями, составляла

6565595

человек,

или 73,5%

всех

занятых

в

сельском хозяйстве Германии^'*^. Среди более

чем

2257230

сельскохозяйственных рабочих Роос выделял

следующие

грунпы, представ-

ленные

в

таблице

16^'*^.

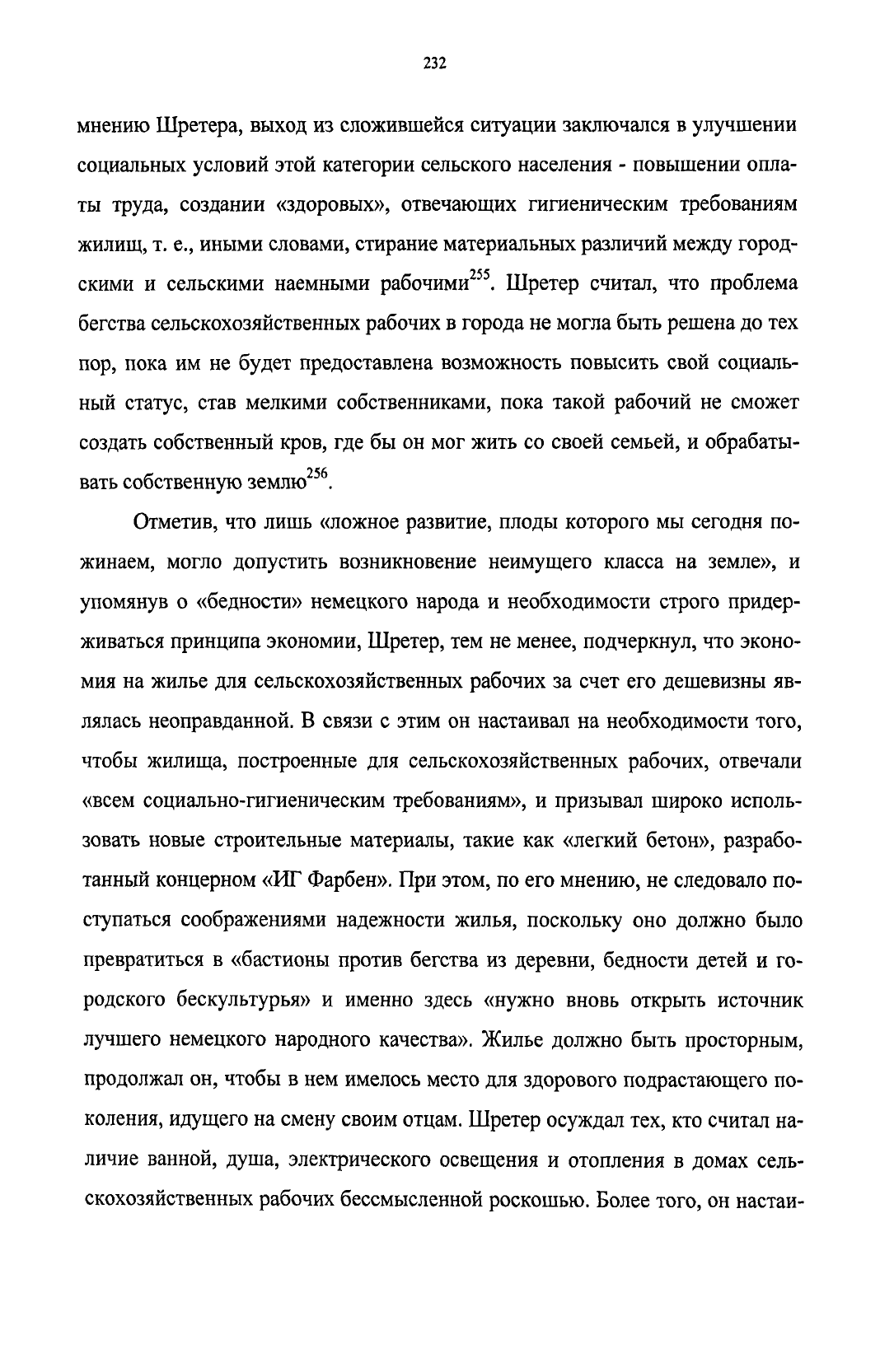

Таблица

16

Категории сельскохозяйственных рабочих в немецкой деревне

Живущие в домашнем

хозяйстве

фюрера хозяйства

Сельскохозяйственные рабочие без земли

Сельскохозяйственные рабочие,

получающие

оплату

натуральными продуктами

Сельскохозяйственные рабочие, имеющие

собственный

участок

земли

Батраки

1057742

768499

169499

92714

Батрачки

434842

349200

9241

8652

Всего

1492584

1117781

178730

110136

Неожиданно

именно сельскохозяйственные рабочие, численность

ко-

торых

за

годы кризиса сократилось

на

пятую часть, оказались

в

привилеги-

рованном

положении.

Между

крестьянскими хозяйствами развернулась

на-

стоящая

борьба

за

них. Стремясь

удержать

их на

селе, власти предоставили

им

целый ряд

льгот.

Их заработок не облагался налогом, они были избавлены

от необходимости уплачивать взносы

в

фонд страхования

по

безработице,

а

имевшие большие семьи

- и в

фонд медицинского страхования. Что

же

каса-

ется обязательных взносов

в

фонды Имперского продовольственного сосло-

вия

и

«Зимней помощи»,

то для них

они были установлены

на

чрезвычайно

низком

уровне

-

0,5%

их

дохода

и 25

пфеннигов ежемесячно. Состоявшие

в

браке сельскохозяйственные рабочие, проработавшие

в

сельском хозяйстве

в

течение пяти

лет и

бравшие

на

себя обязательство

и в

дальнейшем занимать-

ся

сельскохозяйственным

трудом,

имели право

на

безвозмездное получение

1800 марок

в

форме грантов

и

займов

на

обзаведение мебелью^^^. Указ

о со-

циальном

обеспечении сельского населения, принятый

в

июле

1938 г., пре-

доставил возможность получения брачных

ссуд

лицам, проработавшим

в

231

сельском или лесном хозяйстве в течение пяти лет, предшествовавших же-

нитьбе. При наличии дополнительного стажа сельскохозяйственного

труда

в

10 лет

ссуда

погашалась полностью. Кроме того, сельскохозяйственные ра-

бочие имели право на получение субсидии для обустройства домашнего хо-

зяйства, которая могла возобновляться каждые 4 месяца. Ее сумма составляла

400 рейхсмарок^^'.

В качестве одного из средств удержания сельскохозяйственных рабо-

чих от бегства из деревни рассматривалось предоставление им жилья. О не-

обходимости решения этой проблемы писал Роос^^^. Доктор - инженер

Э.

Бардов настаивал на необходимости строительства общежитий для

сельскохозяйственных рабочих, мотивируя целесообразность подобного ре-

шения

жилищного вопроса тем, что последним предстояло стать «постоян-

ными

помощниками сельского хозяина, столь же тесно связанными с зем-

лей». Иными словами, отмечал он,

«вместо

сезонной работы со всеми ее не-

достатками в сельское хозяйство должен широко внедряться долгосрочный

труд»^^^

В своей статье «Пароднобиологические требования проживания

сельскохозяйственных

рабочих»

Э. Шретер отмечал, что после того, как в

конце

XIX в. произошел массовый отток сельского населения Германии в го-

рода, возникли новые понятия - «сезонный рабочий» и «имеющий право по-

всеместного проживания поденщик», который, не имея собственного жилья,

«за скудную плату

ведет

подневольное существование в плохих

хижинах»

и

лишь

в силу привычной неприхотливости

«чувствует

себя связанным со сво-

им

местом работы»^^"*. Говоря об остроте проблемы дефицита сельскохозяй-

ственных рабочих, порожденной их исходом в города, Шретер отмечал, что,

несмотря на ввод семейной сельской

помощи,

заключавшейся в предоставле-

нии

денежных

ссуд,

предназначенных для обустройства женатых сельских

рабочих, студенческой сельской

помощи,

трудовой повинности и т.п. мер, на

март 1937 г. отмечалась нехватка 94 тыс. сельскохозяйственных рабочих. По

232

мнению

Шретера,

выход

из сложившейся ситуации заключался в улучшении

социальных условий этой категории сельского населения - повышении опла-

ты

труда,

создании

«здоровых»,

отвечающих гигиеническим требованиям

жилищ,

т. е., иными словами, стирание материальных различий

между

город-

скими

и сельскими наемными рабочими^^^. Шретер считал, что проблема

бегства сельскохозяйственных рабочих в города не могла быть решена до тех

пор,

пока им не

будет

предоставлена возможность повысить свой социаль-

ный

статус, став мелкими собственниками, пока такой рабочий не сможет

создать собственный кров, где бы он мог жить со своей семьей, и обрабаты-

вать собственную землю^^^.

Отметив, что лишь «ложное развитие, плоды которого мы сегодня по-

жинаем,

могло допустить возникновение неимущего класса на земле», и

упомянув о

«бедности»

немецкого народа и необходимости строго придер-

живаться принципа

экономии,

Шретер, тем не менее, подчеркнул, что

эконо-

мия

на жилье для сельскохозяйственных рабочих за счет его дешевизны яв-

лялась неоправданной. В связи с этим он настаивал на необходимости того,

чтобы жилища, построенные для сельскохозяйственных рабочих, отвечали

«всем

социально-гигиеническим требованиям», и призывал широко исполь-

зовать новые строительные материалы, такие как «легкий бетон», разрабо-

танный

концерном «ИГ Фарбен».

При

этом,

по его

мнению,

не следовало по-

ступаться соображениями надежности жилья, поскольку оно должно было

превратиться в «бастионы против бегства из деревни, бедности детей и го-

родского

бескультурья»

и именно здесь «нужно вновь открыть источник

лучшего немецкого народного качества». Жилье должно быть просторным,

продолжал он, чтобы в нем имелось место для здорового подрастающего по-

коления,

идущего на смену своим отцам. Шретер

осуждал

тех, кто считал на-

личие ванной,

душа,

электрического освещения и отопления в домах сель-

скохозяйственных рабочих бессмысленной роскошью. Более того, он настаи-

233

вал на том, чтобы при создании новых сельских поселений в обязательном

порядке было запланировано сооружение в них спортивных объектов, купа-

лен,

больничных пунктов, домов для престарелых. Это, по его мнению, по-

зволило бы окончательно проложить мост

между

городом и деревней^^'. В то

же время Шретер отмечал сложность проблемы и подчеркивал, что ее нельзя

решить лишь путем строительства

«здоровых

жилищ» для сельскохозяйст-

венных рабочих. По его

мнению,

она заключалась в том, что немецкий сель-

скохозяйственный рабочий испокон веков являлся «пасынком социальной

политики» и теперь он «не

хочет

больше быть сельскохозяйственным рабо-

чим», а стремится

к

тому,

чтобы обрабатывать землю вместе с

крестьянином^

^.

На

практике сельскохозяйственным рабочим действительно предлага-

лись долгосрочные кредиты для обзаведения жильем (соответствующая про-

грамма была введена Герингом в 1937 г.). В частности, на приобретение до-

мов стоимостью от 5 до 6 тыс. марок им предоставлялись кредиты в размере

до 75% стоимости таких домов (в сумме

4200-4500

рейхсмарок) на 65-летний

срок

из расчета 4% годовых. Таким образом, их получатель должен был еже-

месячно выплачивать от 12 до 16 марок. Кроме того, для сельскохозяйствен-

ных рабочих были доступны краткосрочные займы, предоставлявшиеся под

3%. При их погашении начальный взнос составлял

четвертую

часть общей

суммы займа^^^.

В то же время, несмотря на то, что заработная плата сельскохозяйст-

венных рабочих в период с

1932/33

по

1936/37

гг. возросла на

20%^^°

(в

1937 г.

их валовой заработок достиг уровня 1929 г.^^'), она, тем не менее, оставалась

крайне

низкой. Абсолютный максимум, который квалифицированный сель-

скохозяйственный рабочий получал в Восточной Пруссии за трудовой год

(2950

рабочих часов), составлял 1176 марок, в то время как средний годовой

заработок полуквалифицированного промышленного рабочего доходил до

1560 марок, хотя продолжительность его рабочего времени была на 20%

234

^. Среднегодовая заработная плата восточноэльбского сельскохо-

зяйственного рабочего была почти на

четверть

ниже, чем у квалифицирован-

ного промышленного рабочего, и это при более продолжительном рабочем

времени и характерной для Восточной Пруссии выплате части заработка на-

туральными пpoдyктaми^^^

Впрочем, несмотря на предпринимавшиеся нацистами усилия, решить

проблему дефицита рабочей силы в деревне в довоенный период им так и не

удалось^^"*.

Даже

строгие полицейские меры не стали надежным заслоном на

пути

бегства

работников из села. Последние нередко покидали своих работо-

дателей

без уведомления, либо выдвигали условия, заведомо неприемлемые

для

тех^^^.

Подобное положение особенно тяжело сказывалось на мелких кре-

стьянах. Если крупные поместья за период

1935-1937

гг. потеряли лишь од-

ного сельскохозяйственного рабочего из каждых десяти, то

«недостача»

мел-

ких хозяйств составила более одного рабочего из каждых

трех^^^.

Конечно

в разных аграрных районах Германии ситуация несколько от-

личалась, но это не снимало проблемы в целом. В одной из областей число

сельскохозяйственных рабочих сократилось в период с 1935 по 1939 гг. на

треть, а в одной из швабских деревень, из изначально имевшихся там 120 че-

ловек к 1939 г. оставалось лишь

12^^''.

В период с 1925 по 1938 гг. количество

лиц,

занятых сельскохозяйственным

трудом

в Розенхайме, сократилось с

38222

до

35800.

В то же время на местной обувной фабрике в 1933 г. было

занято

лишь 380, а в 1938 г. - уже 1935 человек. Население самого городка за

тот же период увеличилось с

19000

до

20850

человек^^^ По данным Зирупа, в

период с 1933 по 1938 гг. численность сельскохозяйственных рабочих снизи-

лось в Бранденбурге на 8,9%, в Рейнланде - на 10,5%, В Нижней Саксонии -

на

9,9%, в Восточной Пруссии - на

12,7%,

в Центральной Германии - на

13,2%,

в

Померании

- на 15%, в Баварии - на

17,6%,

в Вестфалии - на

17,7%,

в

Юго-Западной Германии - на 23,8%, в

Гессе

- на

29,9%.

По разным дан-

235

ным,

общее количество сельскохозяйственных рабочих за указанный период

сократилось на 250 тыс. или 400 тыс. человек. В обзоре Имперского продо-

вольственного сословия, опубликованном в начале 1939 г., приведена цифра

в

650 тыс. человек^^^. Согласно же анализу, проведенному германским Ин-

ститутом

исследования конъюнктуры, отток рабочих сил из деревни в города

составил, начиная с 1933 г., свыше 700 тыс. человек, что особенно негативно

сказывалось на производстве молока, на положении в льноводстве и некото-

рых

других

отраслях. Составители

отчета

указывали на парадоксальность

сложившейся ситуации, при которой в сельское хозяйство направлялись не-

обученные работники по линии

трудовой

повинности, военного ведомства,

Гитлерюгенд, НСФ, СА, добровольные помопдники из бюро и сферы про-

мышленного производства, в то время как обученные сельскохозяйственные

рабочие и работницы трудились на фабриках. «Недостаток рабочих сил, -

отмечалось далее, - приводил

зачастую

к невыносимой перегрузке крестьян,

и

прежде всего крестьянок». Следствием этого стали рост заболеваний и ран-

нее старение последних;

отсутствие

«биологически ценного сельского по-

томства»,

как

результат

ограничения рождаемости и

растущего

числа выки-

дышей вследствие больших физических усилий, а также резко сократившего-

ся

числа заключаемых браков»^^''. В период

1933-1939

гг. почти четвертая

часть

всех

мужских

помошриков

покинуло

семейные

хозяйства^^^

Все это вынуждало власти прибегать к более широкому использованию

женского

труда

в аграрном секторе

экономики.

Среди задач, поставленных в

этой

связи перед Имперским продовольственным сословием, было проведе-

ние

профориентационной работы. Руководство организации разработало

программу обучения сельскохозяйственным

профессиям,

ориентированную в

значительной степени на женскую молодежь. 1 октября 1937 г. были изданы

«Основные правила

Имперского

продовольственного сословия для обучения жен-

ским

практическим сельскохозяйственным профессиям», подписанные В. Дарре.

236

В

ЭТОМ

документе отмечалось, что постижение азов

будущей

профессии уче-

ница,

вне зависимости от своего конкретного выбора, должна была начинать

с работы в определенном для этого домашнем крестьянском хозяйстве. В

процессе подобного обучения девушке предстояло овладеть навыками рабо-

ты крестьянки по

дому

и

во дворе, в кухне и в

саду.

«Ни одна девушка - под-

росток в

будущем

не должна начинать работу в сельском хозяйстве, не прой-

дя основополагающего сельского обучения домашней работе», - подчерки-

валось в «Основных правилах» . Подобная подготовка должна была состо-

ять из следующих стадий - обучения в течение

двух

лет

или,

по меньшей ме-

ре,

одного

года

сельскому домашнему

труду

и специальной двухгодичной

подготовки конкретной

профессии.

По окончании каждого этапа сдавался эк-

замен,

во втором

случае

- на получение звания помощницы в избранной

профессии.

При наличии согласия компетентной трудовой службы обучение

сельскому домашнему

труду

могло быть засчитано как прохождение Года

долга (о последнем подробно говорится в разделе диссертации, посвященном

молодежной политике нацизма). Прохождение девичьей сельской службы

Гитлерюгенд полностью засчитывалось как обучение домашнему

труду

(§1).

Обучение сельскому домашнему

труду

ученица проходила в конкретном

крестьянском

хозяйстве, владелица которого обладала правом на подготовку

учениц по сельской домашней работе.

Согласно «Основным правилам», перед началом периода обучения

требовалось заключение письменного договора

между

обучающей женщи-

ной,

с одной стороны, ученицей и ее законным представителем - с

другой

(§3,

абз. l-2)^^^ Паходясь в семье обучающей женщины, ученица должна бы-

ла приобретать не только соответствующую

трудовую

закваску. Этот про-

цесс носил ярко выраженный воспитательный характер

(§5)^^'*.

«Определения

ИОмперского

продовольственного сословия по подготовке сельских помощ-

ниц

в домашнем хозяйстве и сельской хозяйки», изданные также 1 октября

237

1937 г., возлагали ответственность за подготовку учениц на специальную

уполномоченную земельного крестьянства, которая в обязательном порядке

должна была являться крестьянкой, самостоятельно ведущей хозяйство. Ей

вменялось в обязанность «по возможности» раз в

году

посещать каждое ку-

рируемое ею крестьянское хозяйство (§5) .

Согласно официальным данным, приведенным в исследовании экспер-

та по вопросам сельского хозяйства Э. Шпрендель «Жена крестьянина как

работающая по профессии в сельском хозяйстве», опубликованном в «На-

ционал-социалистической

женской книге» за 1934 год, доля женщин, заня-

тых в сельском и лесном хозяйстве, составляла

48,6%,

- намного больще, чем

в

других

сферах (в промышленности

и

ремесле - 22,7%, торговле и транспор-

те -

12,9%,

в административной сфере и свободных профессиях - 2,4%, здра-

воохранении - 2,3%, в сфере домашнего обслуживания - 11,1%). Всего же в

сельском хозяйстве было занято

7189000

женщин .

На

«тяжелое»

положение с наличием рабочих рук, сложившееся в этом

секторе

экономики,

обращалось внимание в письме рейхсминистра

труда

на-

чальнику имперской канцелярии от 4 февраля 1939 г. В нем говорилось, что

если в 1933 г. в сельском хозяйстве, садоводстве и животноводстве было за-

нято

2230

тыс. рабочих, не являвшихся членами семей владельцев хозяйств,

то к моменту написания письма эта цифра понизилась почти на 10%, соста-

вив

2030

тыс, человек. «По самым оптимистическим подсчетам», с

учетом

возросшего оттока сельского населения в города, отмечалось далее, в сель-

ском

хозяйстве в 1938 г. было занято «возможно, на полмиллиона рабочих

меньше», чем в 1935 г., что, ввиду «повышенных требований», налагаемых

на

село битвой за самообеспечение, являлось недопустимым. Причины по-

добного положения, по мнению министра, заключались в «различии

между

условиями работы и жизни в городах и в сельской местности, избыточных

возможностях занятости в промышленности, особенно строительной, тесно