Паламарчук Е.А. Социальная политика Третьего рейха

Подождите немного. Документ загружается.

278

329,7

тыс. т. ячменя, 194,8 тыс. т. овса. Общая стоимость продуктов питания,

ввезенных из Советского Союза, составляла: в 1940 г. - 197,9 млн. рейхсма-

рок,

в 1941 г. - 139,5 млн., в 1942 г. - 281,2 млн., в 1943 г. - 132,4 млн. им-

перских

марок'*^^.

6

августа

1942 г. Геринг напомнил всем руководителям ок-

купационных властей о необходимости вывоза в Германию с контролируе-

мых ими территорий максимально возможного количества продовольствия,

не

обременяя себя угрызениями совести по поводу голодной смерти местного

населения'*^^.

(Г.-И.

Рике,

стремившийся после окончания войны преумень-

шить масштабы вывоза продовольствия в Германию с оккупированных тер-

риторий,

оправдывал такой грабеж тем, что только на питание иностранных

рабочих и военнопленных было израсходовано в общей сложности 2,3 млн. т.

зерна, 265 тыс. т. жиров и 400 тыс. т. мяса. В связи с этим, по его мнению,

«представлялось вполне законным заставить эти страны поставлять продо-

вольствие своим рабочим»'*^'*. Однако он предпочитал не акцентировать вни-

мание

на том факте, что подавляющее большинство иностранцев, работав-

ших в Германии в

годы

войны,

оказалось там не по своей воле).

Несмотря

на это, а также на ежегодно провозглашавшуюся

«битву

за

производство», которой теперь был придан

статус

«военной», потребление

сельскохозяйственных продуктов в

годы

войны продолжало снижаться. В

Мюнхене, например, средний ежедневный рацион обычного потребителя на-

кануне Второй мировой войны составлял

2900

калорий, в конце

1939-1940

гг.

-

2600,

зимой

1944-1945

гг. - 1800 и, наконец, в конце войны - 1500 кало-

рий

^^. В целом же по стране обычный потребитель

получал

ежедневно, по

одним данным, в 1941 г.

2400,

в 1943 г. -

2200,

в начале 1945 г. - лишь

2000

калорий,

по

другим,

этот уровень на январь каждого

года

был следующим: в

1941 г. - 1990, 1942 г. - 1750, 1943 г. - 1980, 1944 г. - 1930 калорий (в первых

двух

случаях

- с

учетом

400 калорий

картофеля)"*^^.

За

этими цифрами скрыто повышенное потребление зерна и картофеля.

279

С

ОДНОЙ

стороны, меньшее потребление мяса (по оценкам американских экс-

пертов, в

1942-1943

гг. оно в основном составляло 60% от среднего уровня

1932-1937

гг."*^^)

и жиров - с

другой.

Первоначальный мясной рацион, со-

ставлявший 2 кг в месяц, продержался до 1941 г., затем к 1942 г. он был со-

кращен до 1,6 кг, а в последние два

года

войны стал еще меньше. Ежемесяч-

ный

рацион жиров до апреля 1942 г. составлял 1 кг, а позднее снизился и

вплоть до конца войны не превышал 900 г. В то же время рационы молока,

хлеба

и картофеля до последних 12 месяцев режима поддерживались на бо-

лее или менее стабильном ypoвнe'*^^

«Когда

... война приобрела затяжной ха-

рактер, - отмечал

Рике,

- снабжение гражданского населения продуктами

животноводства было снижено до предела. Несмотря на это, принцип перво-

очередности обеспечения пищевыми продуктами населения постоянно оста-

вался в силе», поскольку власти осознавали, что

«если

нормы потребления не

обеспечивают населению минимальный прожиточный минимум, всякая хо-

зяйственная дисциплина исчезает и начинается борьба

всех

против

всех»

.

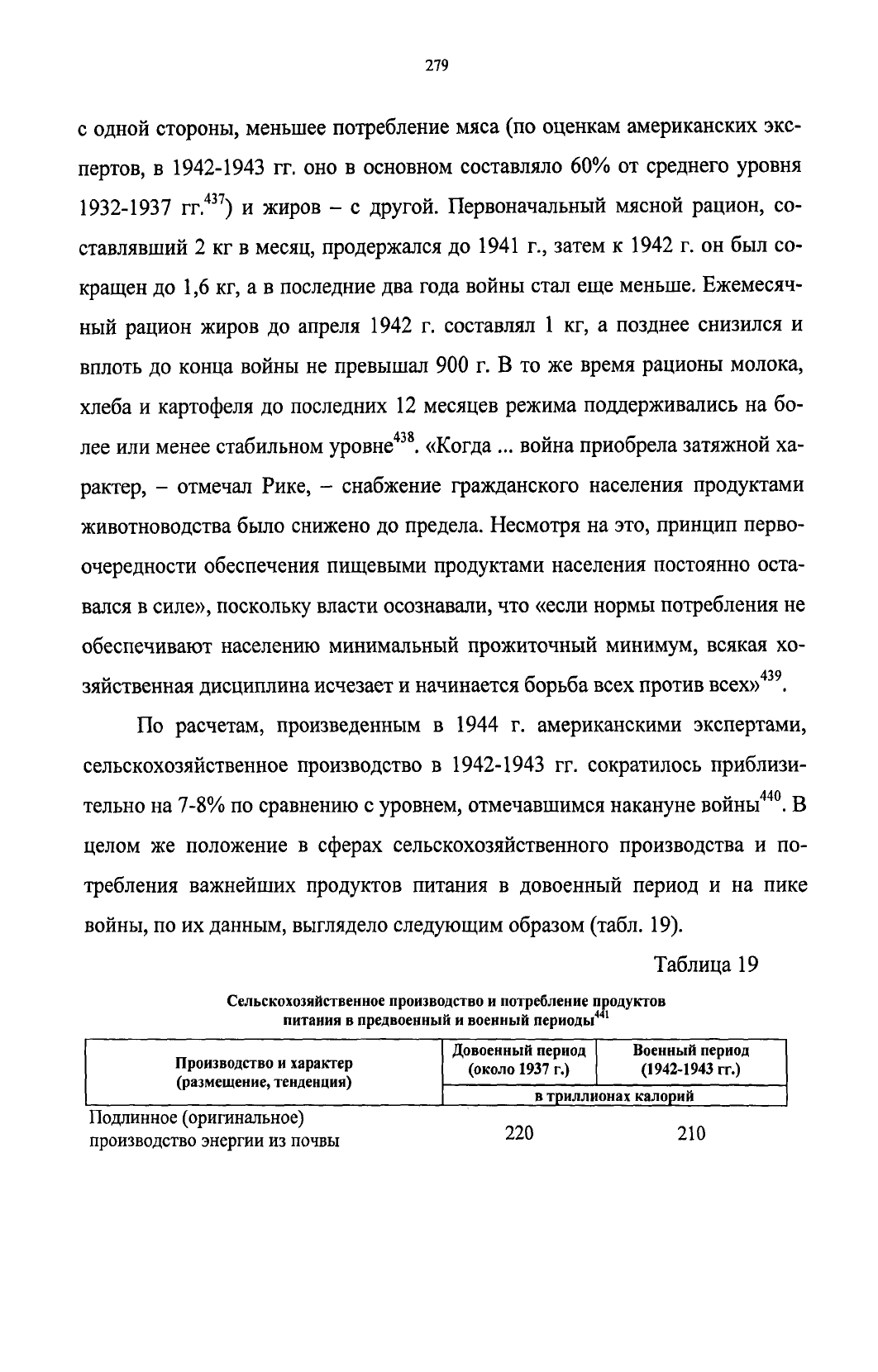

По

расчетам, произведенным в 1944 г. американскими экспертами,

сельскохозяйственное производство в

1942-1943

гг. сократилось приблизи-

тельно на 7-8% по сравнению с уровнем, отмечавшимся накануне войны'''^°. В

целом же положение в сферах сельскохозяйственного производства и по-

требления важнейших продуктов питания в довоенный период и на пике

войны,

по их

данным,

выглядело следующим образом (табл. 19).

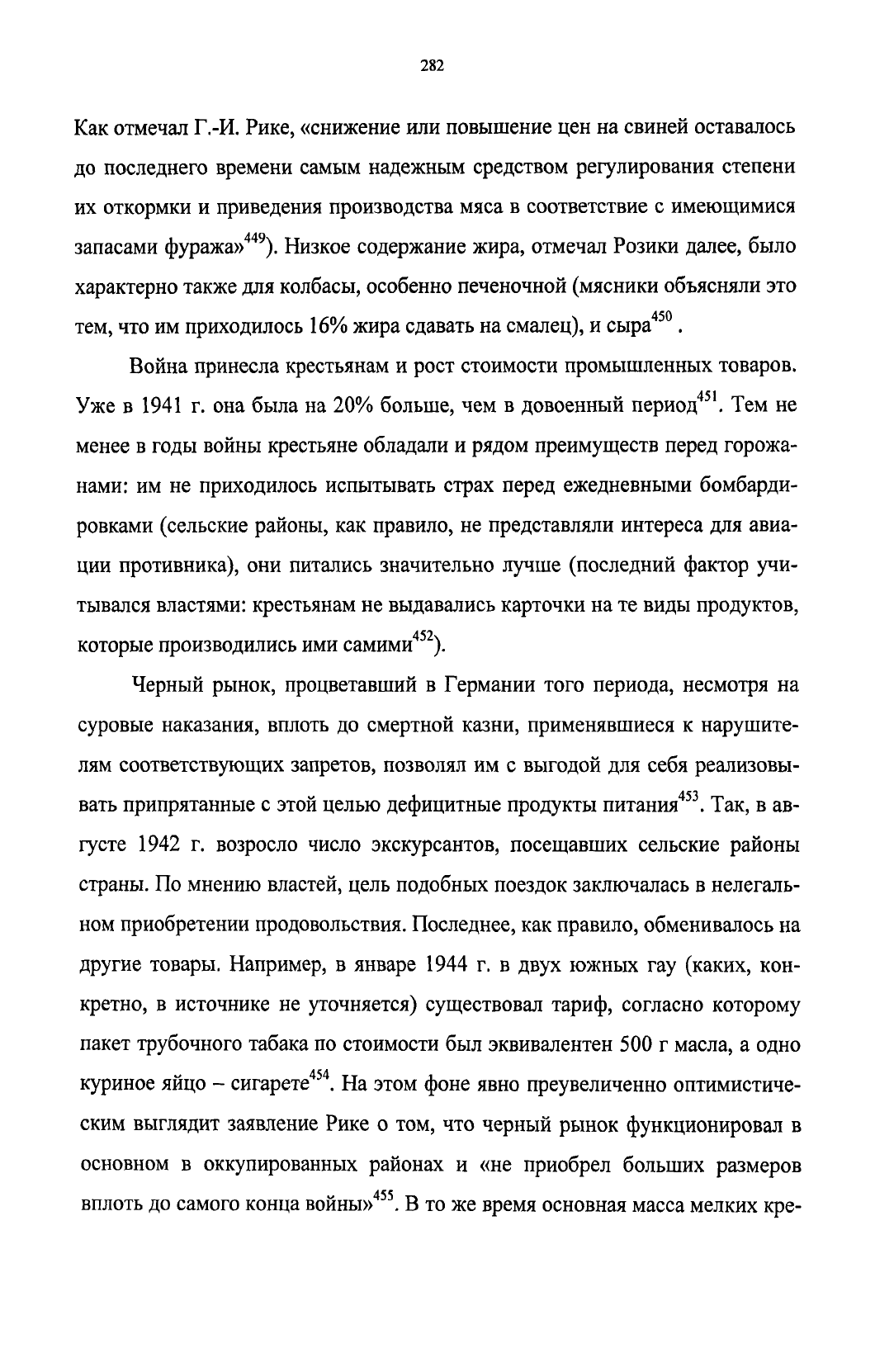

Таблица 19

Сельскохозяйственное прошводство и нотребленне продуктов

питання

в нредвоенный и военный перноды'*'"

Прошводство н характер

(размещенне, тенденцня)

Довоенный нернод

(около 1937 г.)

Военный период

(1942-1943

гг.)

в

трнллионах калорнй

Подлинное

(оригинальное)

производство энергии из почвы

220

210

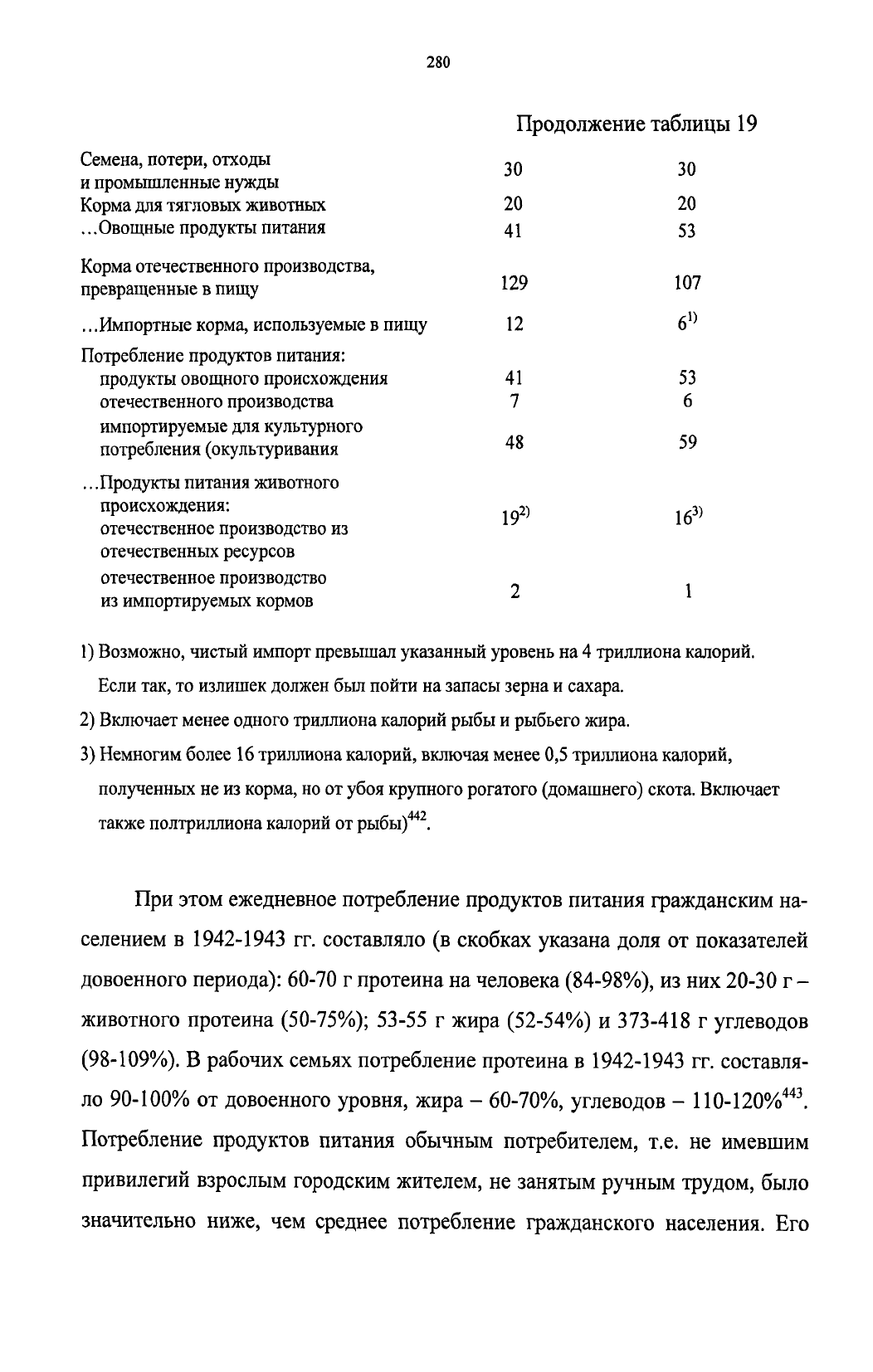

280

Продолжение таблицы 19

Семена, потери,

отходы

~^ -„

и

промышленные нужды

Корма

для тягловых животных

20 20

...

Овощные продукты питания

41 53

Корма

отечественного производства,

превращенные

В

пищу

...

Импортные

корма, используемые

в

пищу

12 6''

Потребление продуктов питания:

продукты овощного происхождения

41 53

отечественного производства

7 6

импортируемые для культурного

потребления (окультуривания

^^ ^^

.. .Продукты питания животного

происхождения:

2) 1^з)

отечественное производство из

отечественных ресурсов

отечественное производство

из

импортируемых кормов

1) Возможно, чистый импорт превышал указанный уровень на

4

триллиона калорий.

Если

так, то излишек должен был пойти на запасы зерна и

сахара.

2) Включает менее одного триллиона калорий рыбы и рыбьего жира.

3) Немногим более 16 триллиона калорий, включая менее 0,5 триллиона калорий,

полученных не из корма, но от убоя крупного рогатого (домашнего) скота. Включает

также полтриллиона калорий

от ''^^

При

этом ежедневное потребление продуктов питания гражданским на-

селением в

1942-1943

гг. составляло (в скобках указана доля от показателей

довоенного периода):

60-70

г протеина на человека (84-98%), из них

20-30

г -

животного протеина (50-75%);

53-55

г жира

(52-54%)

и

373-418

г

углеводов

(98-109%). В рабочих семьях потребление протеина в

1942-1943

гг. составля-

ло

90-100%

от довоенного уровня, жира -

60-70%,

углеводов

-

110-120%'*'*''.

Потребление продуктов питания обычным потребителем, т.е. не имевшим

привилегий взрослым городским жителем, не занятым ручным трудом, было

значительно ниже, чем среднее потребление гражданского населения. Его

281

общее энергетическое снабжение в

1942-1943

гг. составляло от

2000

до

2250

калорий

в день, протеином - от 50 до 60 г, жиром -

40-43

г и углеводами от

340 до 390 г. В ноябре 1943 г. обычный потребитель мог получать в день от

1900 до

2200

калорий,

47-59

г протеина,

40-42

г жира,

330-380

г углеводов.

Тем не менее, согласно выводам специалистов Генерального штаба США,

немецкое

население в годы Второй мировой войны питалось лучше, чем в

период Первой мировой войны, когда рацион обычного потребителя был на-

много меньше, составляя 1600 калорий. Дополнительные пайки для рабочих,

занятых тяжелым трудом,

тогда

также были меньше, а дополнительные ра-

ционы

за

сверхтяжелую

и ночную работу вообще не были предусмотрены'*'*'^.

По

утверждению Рике лишь на самом последнем этапе войны средние нормы

выдачи продуктов были понижены до 1800 калорий - минимального уровня,

необходимого для cyщecтвoвaния'*'*^

В целом, однако, до 1944 г., когда произошло самое крупное сокраще-

ние

производства сельскохозяйственных культур, урожаи были более или

менее постоянными и зависели главным образом от погодных условий'*'*^. В

этот период нацистам удалось не только стабилизировать, но

даже

несколько

„ 447

увеличить производство ряда сельскохозяйственных продуктов , хотя дос-

тигнуто это было путем дальнейшего ужесточения контроля за сельскохозяй-

ственным производством. В то же время отечественное производство мяса

упало с 3,4 млн. метрических тонн в

1938-1939

гг. до 1,8 млн. тонн в 1942-

1943 гг. Этот спад не мог быть скомпенсирован за счет импорта'*'*^. Причем

произошло

снижение качества многих продуктов, в первую очередь мясных.

В датированном 12 марта 1940 г. докладе «О политическом положении цен

на

январь и февраль 1940 г.», сделанном правительственным советником фон

Розики,

отмечались жалобы на плохое качество телят, подлежавших убою, и

на

то, что «свиньи плохо откормлены и имеют в общем мало жира». (По-

следнее было в значительной степени связано с ценовой политикой властей.

282

Как

отмечал

Г.-И.

Рике,

«снижение или повышение цен на свиней оставалось

до последнего времени самым надежным средством регулирования степени

их откормки и приведения производства мяса в соответствие с имеющимися

запасами фуража»'*'*'). Низкое содержание жира, отмечал Розики далее, было

характерно также для колбасы, особенно печеночной

(мясники

объясняли это

тем, что им приходилось 16% жира

сдавать

на

смалец),

и сыра'*^^.

Война принесла крестьянам и рост стоимости промышленных товаров.

Уже в 1941 г. она была на 20% больше, чем в довоенный период'*^'. Тем не

менее в

годы

войны крестьяне обладали и рядом преимуществ перед горожа-

нами:

им не приходилось испытывать

страх

перед ежедневными бомбарди-

ровками

(сельские

районы,

как правило, не представляли интереса для авиа-

ции

противника), они питались значительно

лучше

(последний фактор учи-

тывался властями: крестьянам не выдавались карточки на те виды продуктов,

которые производились ими

самими'*^^).

Черный

рынок, процветавший в Германии

того

периода, несмотря на

суровые

наказания, вплоть до смертной казни, применявшиеся к нарушите-

лям

соответствующих

запретов, позволял им с выгодой для себя реализовы-

вать припрятанные с этой целью дефицитные продукты

питания'*".

Так, в ав-

густе

1942 г. возросло число экскурсантов, посещавших сельские районы

страны. По мнению властей, цель подобных поездок заключалась в нелегаль-

ном

приобретении продовольствия. Последнее, как

правило,

обменивалось на

другие

товары. Например, в январе 1944 г. в

двух

южных гау (каких, кон-

кретно,

в источнике не уточняется) существовал тариф, согласно которому

пакет трубочного табака по стоимости был эквивалентен 500 г масла, а одно

^^ 454

т т

1

куриное яйцо - сигарете . На этом фоне явно преувеличенно оптимистиче-

ским

выглядит заявление Рике о том, что черный рынок функционировал в

основном

в оккупированных районах и «не приобрел больших размеров

вплоть до самого конца войны» ^^. В то же время основная масса мелких кре-

283

стьян не имела

излишков,

которые можно было бы продать на черном рынке.

По

некоторым данным, война принесла разорение каждому

четвертому

мел-

кому крестьянскому

хозяйству'*^^.

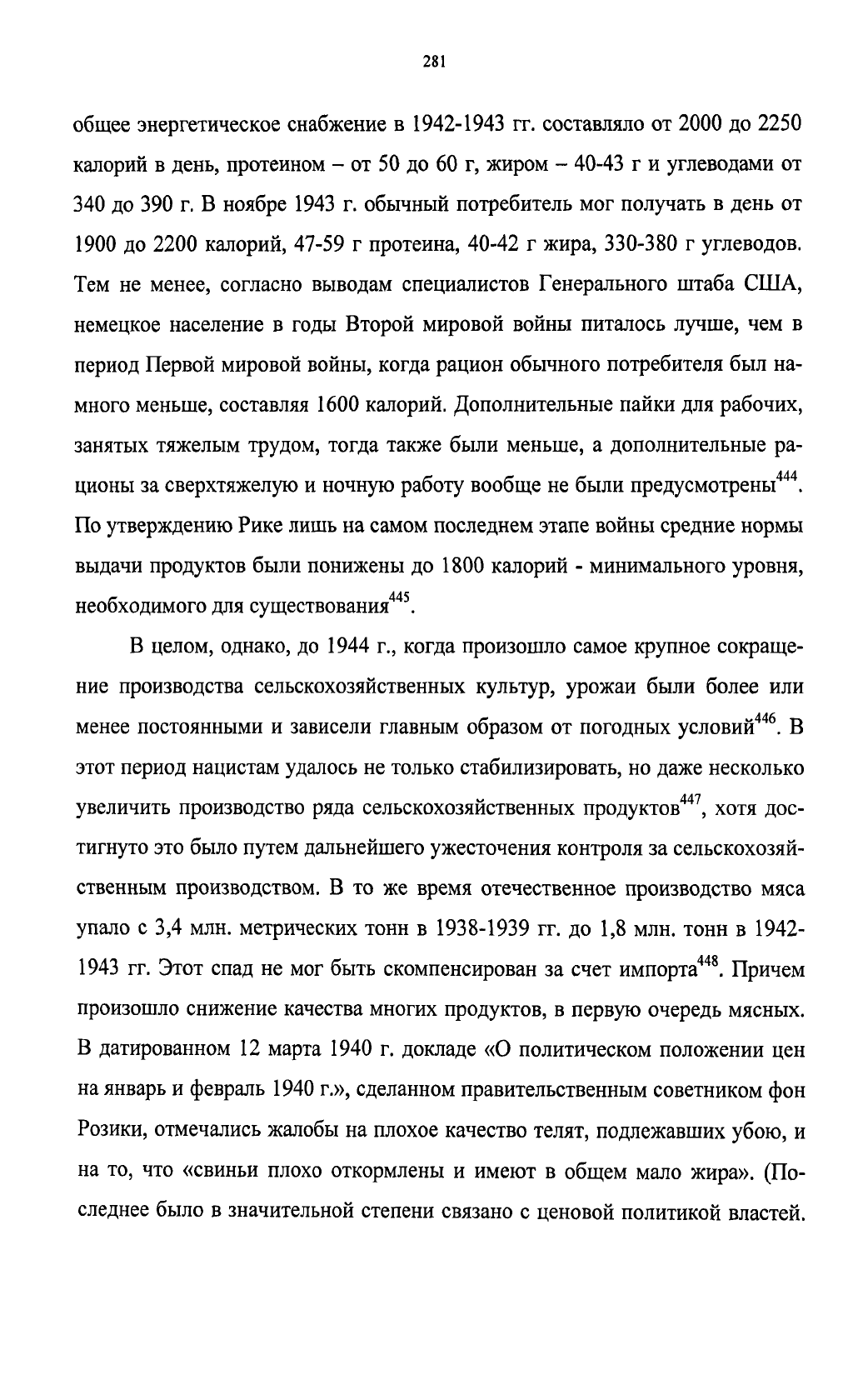

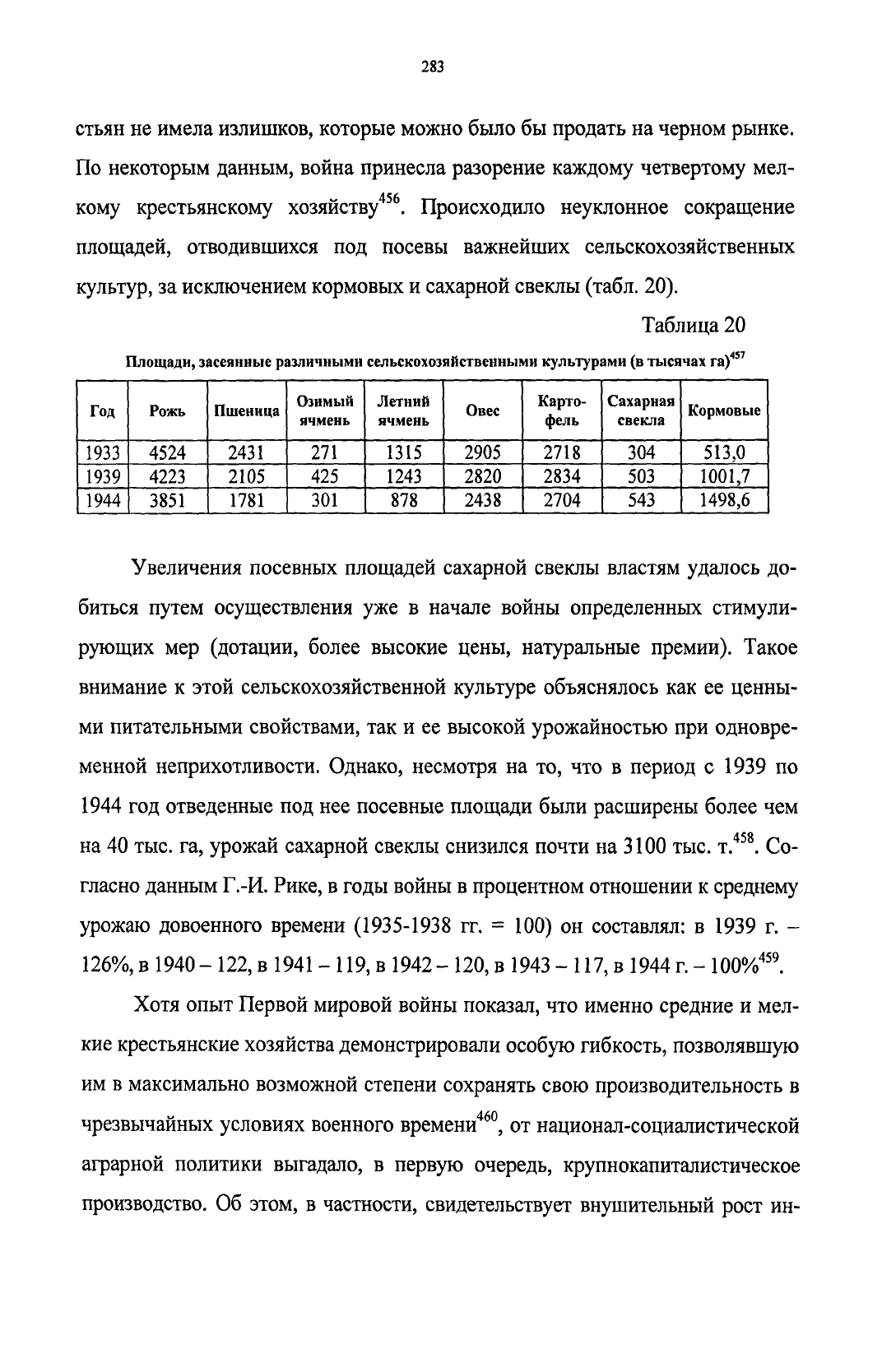

Происходило неуклонное сокраш;ение

площадей, отводившихся

под

посевы важнейших сельскохозяйственных

культур,

за исключением кормовых и сахарной свеклы (табл. 20).

Таблица

20

Площади,

засеянные

различнымн

сельскохозяйственными культурами

(в

тысячах га)^'^

Год

1933

1939

1944

Рожь

4524

4223

3851

Пшеница

2431

2105

1781

Озимый

ячмень

271

425

301

Летний

ячмень

1315

1243

878

Овес

2905

2820

2438

Карто-

фель

2718

2834

2704

Сахарная

свекла

304

503

543

Кормовые

513,0

1001,7

1498,6

Увеличения посевных площадей сахарной свеклы властям

удалось

до-

биться

путем

осуществления

уже в

начале войны определенных стимули-

рующих

мер

(дотации, более высокие цены, натуральные премии). Такое

внимание

к

этой сельскохозяйственной

культуре

объяснялось как

ее

ценны-

ми

питательными свойствами, так

и ее

высокой урожайностью при одновре-

менной

неприхотливости. Однако, несмотря

на то, что в

период

с 1939 по

1944

год

отведенные под нее посевные площади были расширены более

чем

на

40

тыс. га, урожай сахарной свеклы снизился почти на

3100

тыс.

т."*^^.

Со-

гласно данным

Г.-И.

Рике,

в

годы

войны в процентном отношении к среднему

урожаю

довоенного времени

(1935-1938

гг. = 100) он

составлял:

в 1939 г. -

126%, в 1940

-

122, в 1941

-

119, в 1942

-

120, в 1943

-

117,

в

1944 г.

-

100%^^^.

Хотя

опыт Первой мировой войны показал,

что

именно средние

и

мел-

кие

крестьянские хозяйства демонстрировали

особую

гибкость, позволявшую

им

в

максимально возможной степени сохранять свою производительность

в

"

460

чрезвычайных условиях военного времени

, от

национал-социалистической

аграрной политики выгадало,

в

первую

очередь, крупнокапиталистическое

производство.

Об

этом,

в

частности,

свидетельствует

внушительный рост ин-

284

декса

акций

пищевой промышленности - с

120,2%

в 1939 г. до

167,7%

в 1943 г.

(1924-1926

гг.

=

100/^'.

В то же время в 1943 г. нацисты вынуждены были сдать один из бас-

тионов

своего земельного законодательства. Поскольку в

результате

массо-

вого призыва в вермахт мужского населения из сельской местности, в том

числе и гроссбауэров, а также гибели многих из них на фронтах часть «на-

следственных

дворов»

лишилась владельцев, власти стали назначать в эти

хозяйства опекунов. Однако такая практика вызвала сильное недовольство

крестьянства, настаивавшего на отмене ограничений, касавшихся передачи

«наследственных

дворов»

. Опасаясь последствий нарастания подобных на-

строений,

политическое руководство рейха пошло на уступки. 30 сентября

1943 г. было издано «Предписание о дальнейшем развитии Закона о наслед-

ственных

дворах».

Оно предоставляло дочери гроссбауэра преимуществен-

ное

право наследования перед братьями и племянниками покойного. Более

того, теперь на наследование двора могла претендовать и вдова крестьянина.

Мать получала право опеки до

исполнения

законному наследнику 25 лет. Па-

следственное хозяйство объявлялось совместным имуществом супругов. Та-

ким

образом, были принесены в

жертву

наиболее идеологически мотивиро-

ванные

положения «Закона о наследственных

дворах»'*^^.

Пеобходимость выживать в условиях войны пробудила во многих нем-

цах первобытные инстинкты, подвергнув серьезному испытанию на проч-

ность миф о «народном сообществе». Во многих сельских районах местное

население,

в том числе члены ПСДАП, относилось к беженцам из города,

главным образом к женщинам и детям, как к «цыганам», нередко отказывая

им

в предоставлении крова и пищи. Даже вмешательство Гитлера, потребо-

вавшего от гауляйтеров разъяснить соотечественникам преступность подоб-

ного поведения, которое, по его мнению, должно было караться тюремным

заключением, не привело к принципиальному изменению ситуации"*^'*. Прав-

285

да, и сами эвакуированные провоцировали негативное отношение к себе де-

ревенских жителей жалобами на необходимость слишком рано вставать и

питаться «подобно свиньям»; их брезгливость вызывали вишневые клецки в

альпийских районах и запеченный картофель с творогом в Померании) (по

иронии

судьбы

последнее

«яство»

относилось

к

числу любимых

блюд

Гитлера)

.

По

мере того как победоносная для Германии фаза войны сменялась

поражениями,

в среде крестьянства стали нарастать пессимистические и по-

раженческие настроения. Об этом прямо говорилось в

отчетах

партийных

чиновников

из Бадена в 1943 rf^^. В донесениях СД из Баварии, датирован-

ных 1944 г., сообп];алось о том, что местные жители, в том числе и семьи, по-

лучавшие извеш;ение о гибели своих близких на фронте, зачастую отказыва-

лись вывешивать на своих домах полотниш;а со свастикой"^^^. Многие члены

сельских сообществ были охвачены апатией. В рапорте гессенского гауляй-

тера отмечалось, что крестьяне не только «очень мало знают о целях этой

войны», но и,

судя

по всему, не

хотят

знать о ней, поскольку, «несмотря на

усилия

партии...,

значительная их часть не выходит из состояния безразличия

к

великим событиям наших дней»'^^^. Лишь на самом последнем этапе войны,

когда боевые действия были перенесены непосредственно на территорию

Германии,

многие крестьяне перестали ограничивать свой кругозор интере-

сами собственного хозяйства'*^^. Исследование обш;ественного мнения, про-

веденное

Кершо,

свидетельствует о том, что неприятие нацистского режима в

сельских областях было в это время почти всеобш;им, хотя в основе его лежа-

ли

отнюдь не идеологические, но чисто прагматические соображения"*^'.

Тем не менее, несмотря на то, что в Третьем рейхе крестьянство лиши-

лось какой бы то ни было самостоятельности и было поставлено под жесткий

контроль властей, сопровождавшийся строгим регламентированием

всех

ста-

дий производства и сбыта сельскохозяйственной продукции; несмотря на то,

что от национал-социалистической аграрной политики в большей степени

286

выиграли крупнокапиталистические сельскохозяйственные производители,

несмотря на недовольство части крестьянства теми или иными мероприятия-

ми,

осуществлявшимися нацистами

в

этом секторе экономики

(в

частности,

внесенными

в

наследственное право изменениями, лишавшими многих

их

детей возможности наследовать землю), крестьяне

не

подвергали сомнению

легитимность режима. В целом, крестьянство до самого конца оставалось од-

ной

из

основных групп, составлявших социальную опору последнего. При-

чины

этого,

на

наш взгляд, коренились как

в

традиционном консерватизме

сельского населения, которое лишь

в

условиях крайней нужды

и

угрозы ос-

новам своего существования проявляло готовность

к

принятию радикальных

социальных перемен,

так и в

распространенной среди мелких

и

средних

аг-

рарных производителей надежде

на

то,

что

проводившиеся правительством

ограничительные меры в отношении них носили временный, чрезвычайный

ха-

рактер,

порожденный условиями подготовки

и

ведения войны.

2.3.

Чиновничество в социальной

структуре

рейха

В период расцвета Веймарской республики

- в

годы, предшествовав-

шие мировому экономическому кризису, когда основную социальную

базу

НСДАП составляли представители провинциальных средних слоев

из

про-

тестантских областей

Германии,

в

особенности из сельских районов Баварии,

в

партии, помимо мелких бизнесменов, ремесленников

и

торговцев, были

достаточно широко представлены беловоротничковые рабочие низшего

и

среднего звена

(в

объятия нацистов

их

толкали низкое жалованье, рост без-

работицы

и

отсутствие перспектив карьерного роста). Что касается чиновни-

чества, обладавшего более высоким образовательным уровнем,

чем

послед-

ние,

то в

указанный период идеи национал-социализма также находили

от-

клик

в их

среде,

в

первую очередь,

у

молодых государственных служащих

низших

рангов (почтальонов, железнодорожников, местных чиновников).

287

Проживавших в небольших

городах

и в сельской местности"*'^.

С

наступлением кризиса приток чиновничества в НСДАП усилился.

Этому не смогли помешать

даже

официальные запреты ряда местных властей

(в

Бадене,

например,

министр внутренних дел лишь в конце 1932 г. разрешил

473ч

чиновникам

становиться нацистами ).

Представляя собой одну из наиболее консервативных социальных

групп, чиновники, воспитанные на традициях сильного авторитарного

госу-

дарства

и крайне недовольные чрезвычайным законодательством правитель-

ства Брюнинга, составившим правовую основу проводившейся им дефляци-

онной

политики сокращения жалованья, все больше прислушивались к обе-

щаниям

Гитлера стабилизировать политическое и экономическое положение

в

стране, гарантировав им их социальный

статус

и устранив

угрозу

их проле-

таризации.

Перспективы последней особенно болезненно воспринимались

канцелярскими

служащими, дорожившими своим мелкобуржуазным

стату-

сом.

«Пи на одну

другую

группу,

- отмечал Г. Винклер, - не оказала больше-

го впечатления нацистская комбинация сглаживания различий и иерархии,

чем на беловоротничковых рабочих, которые одновременно испытывали

чувство

возмущения и

чувство

превосходства по отношению к пролета-

474

риату»

,

В то же время среди членов ПСДАП и в электорате нацистской партии

наблюдалось постепенное увеличение численности элитных групп чиновни-

чества

и

служащих,

хотя

по-настоящему ощутимой поддержка нацистов

верхними средними слоями стала лишь в 1932

г.'*^^,

когда произошло резкое

ухудшение

материальных условий их существования. Так, среди юристов (их

численность возросла с 11 тыс. в 1918 до 20 тыс. в 1932 г.) было, как мини-

мум, 6 тыс. человек, чей

доход

упал

ниже отметки в 5 тыс. рейхсмарок, в свя-

зи

с чем в оборот было пущено выражение «юридический пролетариат». У

учителей, испытывавших постоянный стресс, порожденный опасением поте-