Перельман М.И., Корякин В.А., Богадельникова И.В. Фтизиатрия

Подождите немного. Документ загружается.

кого ее жидкое содержимое

определяется ультразвуковым

сканированием. С помощью

КТ грудной клетки можно по

различиям плотности пато-

логического фокуса в легком

дифференцировать кисту от

туберкулемы. При эхинокок*

козе легкого кисты нередко

выявляются и в печени.

Туберкулему легкого ино-

гда приходится дифференци-

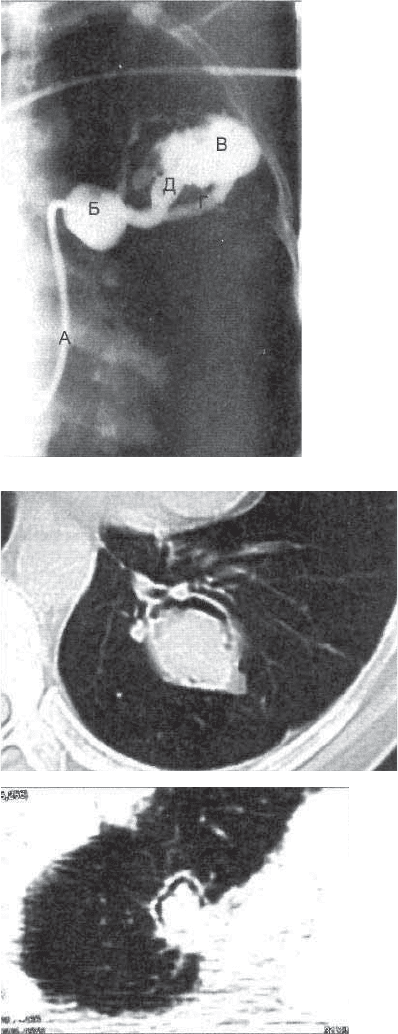

але. 13.22. Внутрилегочная арте*

риовенозная аневризма. Ангио*

пульмонограмма.

А — катетер, проведенный в легоч-

ную артерию; Б — надувной баллон

катетера, заполненный контрастным

раствором; В — контрастированная

аневризма; Г — приводящая арте-

рия; Д — отводящая вена.

Рис. 13.23. Аспергиллома

легкого. КТ.

280

ровать с внутрилегочной артериовенозной аневризмой — поро-

ком развития сосудов легкого, при котором происходит сброс

крови из ветви легочной артерии в вену. Обычная рентгено-

графия часто не позволяет установить сосудистое происхожде-

ние округлого образования в легком, так как подходящие к

аневризме ветви легочной артерии и более широкая вена на

рентгенограммах определяются далеко не всегда. Типичную

картину, свойственную внутрилегочной аневризме, позволяют

обнаружить КТ и ангиопульмонография (рис. 13.22).

Необходимость в дифференциальной диагностике туберку-

лемы с аспергилломой обусловлена большим сходством в их

рентгенологической картине. Аспергиллома — один из видов

висцерального микоза, который иногда осложняет химиотера-

пию туберкулеза и заключается в формировании объемного

образования из гриба Aspergillus fumigatus или Aspergillus niger в

санированной туберкулезной каверне, бронхоэктазе или в

плевральной полости. Важным признаком аспергилломы яв-

ляется краевая полоска воздуха, которая на большом протяже-

нии прилежит к микотической популяции, имеющей форму

шара (рис. 13.23). Довольно частым клиническим симптомом

аспергилломы является кровохарканье. Диагноз аспергилломы

подтверждает обнаружение в мокроте мицелия гриба.

Глава 14

КАВЕРНОЗНЫЙ И ФИБРОЗНО@КАВЕРНОЗНЫЙ

ТУБЕРКУЛЕЗ ЛЕГКИХ

При относительно благоприятном течении туберкулеза ин-

фильтрация и свежие очаги иногда быстро рассасываются, но

полость распада в легочной ткани может сохраняться, отгра-

ничиваться и превращаться в каверну. В условиях специфиче-

ской химиотерапии такое течение процесса стало значительно

более частым, и кавернозный туберкулез был выделен в от-

дельную клиническую форму.

Туберкулезная каверна — это сформированная в зоне тубер-

кулезного поражения полость, отграниченная от прилежа-

щей легочной ткани трехслойной стенкой.

После образования каверны исходная форма туберкулеза

утрачивает свои типичные проявления, а сохраняющий актив-

ность туберкулезный процесс приобретает новые черты.

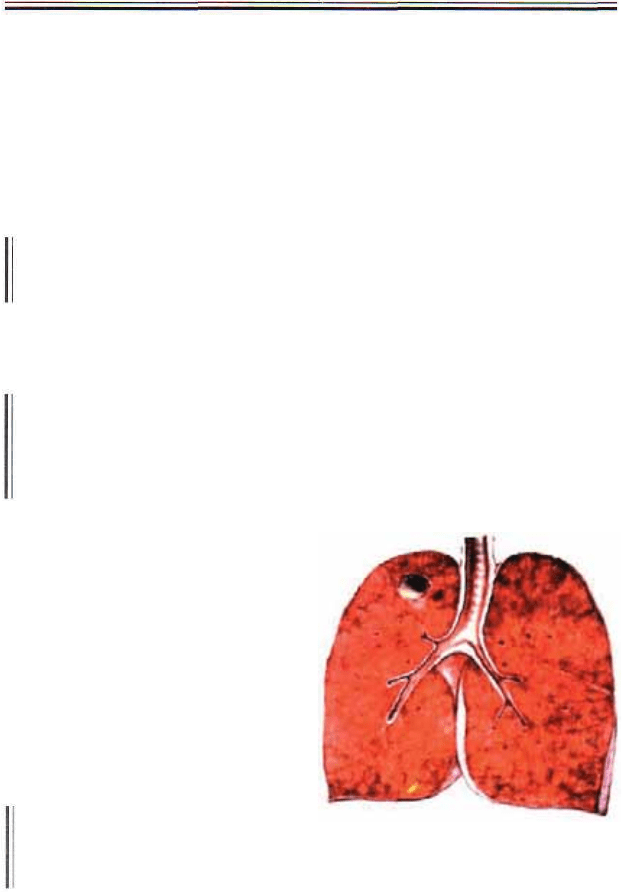

Важной особенностью кавернозного туберкулеза является

ограниченный и обратимый характер морфологических из-

менений в виде тонкостенной полости без выраженных ин*

фильтративных, очаговых и фиброзных изменений в при-

лежащей легочной ткани (рис. 14.1).

Каверна является постоян-

ным источником инфекции и

угрожает прогрессированием

туберкулезного процесса с его

трансформацией в фиброзно

кавернозный туберкулез лег-

ких. Развитие фиброзно*ка*

вернозного туберкулеза мож-

но предотвратить своевремен-

ным назначением и последо-

вательным проведением ком-

плекса адекватных лечебных

мероприятий.

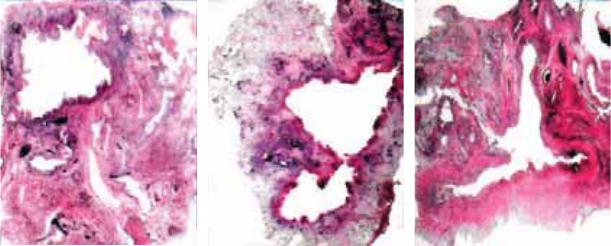

Фибрознокавернозный ту-

беркулез характеризуется

наличием одной или не-

скольких каверн с хорошо

Рис. 14.1. Кавернозный туберку-

лез легкого. Зарисовка с макро-

препарата.

282

сформированным фиброзным слоем в стенках, выражен-

ными фиброзными и полиморфными очаговыми измене-

ниями в ткани легкого (рис. 14.2).

Для фиброзно*кавернозного туберкулеза типично хрониче-

ское волнообразное, обычно прогрессирующее течение. При

этом тяжелое специфическое поражение легочной ткани с

грубым фиброзом ограничивает возможности эффективного

терапевтического воздействия на патологический процесс.

Различают три основных варианта фиброзно*кавернозного

туберкулеза:

•

ограниченный и относительно стабильный;

• прогрессирующий;

• осложненный.

Кавернозным и фиброзно*кавернозным туберкулезом лег-

ких болеют в основном взрослые. У детей с первичными фор-

мами туберкулеза — первичным туберкулезным комплексом и

туберкулезом внутригрудных лимфатических узлов — образо-

вание каверн наблюдается редко.

Кавернозный и фиброзно*кавернозный туберкулез диагно-

стируют у 3 % впервые выявленных больных (из них кавер-

нозный — не более чем у 0,4 %). Среди больных, наблюдае-

мых по поводу активного туберкулеза в диспансерах, кавер-

нозный туберкулез встречается примерно у 1 %, фиброзно*ка-

вернозный — у 8—10 %.

Фиброзно*кавернозный туберкулез и его осложнения явля*

Рис. 14.2. Фиброзно*каверноз-

ный туберкулез легких.

а — зарисовка с макропрепарата; б —

фото туберкулезной каверны.

а

б

283

ются основной причиной смерти больных туберкулезом лег-

ких. Среди больных, умерших от туберкулеза, фиброзно*ка*

вернозный туберкулез отмечен у 80 %.

Патогенез и патологическая анатомия. Распад легочной

ткани с последующим формированием каверны возможен при

прогрессировании любой формы легочного туберкулеза. Веро-

ятность развития кавернозного туберкулеза увеличивается при

позднем выявлении туберкулеза и неправильной лечебной

тактике.

Образование полости распада — обязательное условие для

развития кавернозного туберкулеза.

Факторами, способствующими образованию полости рас-

пада в легких, являются снижение общей и иммунологиче-

ской резистентности на фоне дополнительной сенсибилиза-

ции, массивной суперинфекции, присоединения различных

заболеваний, устойчивости МБТ к лекарствам.

Нарушение иммунитета и неизбежное в этом случае увели-

чение бактериальной популяции сопровождаются усилением

экссудации, развитием микроциркуляторных расстройств и

повреждением системы сурфактанта. Разрушенные клеточные

элементы образуют казеозные массы, заполняющие альвеолы.

Под действием протеолитических ферментов, выделяемых

лейкоцитами, казеозные массы расплавляются и подвергаются

частичной резорбции макрофагальными элементами. При от-

торжении казеозных масс через дренирующий бронх и посту-

плении на их место воздуха образуется пневмониогенная по-

лость распада. В других случаях деструктивный процесс может

начаться с поражения слизистой оболочки мелкого бронха и

развития панбронхита. Последующее туберкулезное воспале-

ние и разрушение прилежащей легочной ткани может привес-

ти к образованию бронхогенной полости распада. Другой путь

образования бронхогенной полости — проникновение МБТ в

сформировавшийся ранее бронхоэктаз.

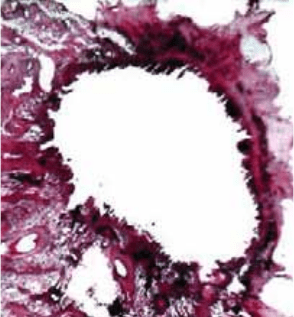

Полость распада непосредственно окружена широким сло-

ем казеозно*некротических масс. Снаружи к ним прилежат

туберкулезные грануляции, в основном образованные эпите*

лиоидными и гигантскими клетками. Со временем в наруж-

ной части грануляционного слоя образуются коллагеновые

волокна, которые формируют тонкий фиброзный слой с не-

равномерной структурой. В результате вокруг полости появля-

ется трехслойная стенка, характерная для каверны. Внутрен-

ний слой стенки образуют казеозно*некротические массы,

средний представлен грануляционной тканью, наружный —

концентрически расположенными фиброзными волокнами.

Формирование стенки каверны обычно занимает несколько

месяцев. Исключения бывают при отторжении казеозно*нек-

ротических масс из инкапсулированного фокуса (туберкуле*

284

мы). В этом случае возникает

полость с трехслойной стен-

кой, в которой уже имеется

ранее сформированный фиб-

розный слой.

Иногда объем полости мо-

жет быть больше разрушенно-

го участка легкого, если со-

хранившая эластичность ле-

гочная ткань растягивает об-

разовавшуюся полость.

Свежая (ранняя, острая)

каверна имеет округлую или

овальную форму, окружена

малоизмененной легочной

тканью без существенных вос-

палительных и фиброзных из-

менений (рис. 14.3). Такая ка-

верна типична для каверноз-

ного туберкулеза легких.

В зависимости от характера и конкретного механизма об-

разования выделяют протеолитические, секвестрирующие, аль

теративные и атероматозные каверны.

В случаях, когда расплавление казеозных масс начинает-

ся в центре пневмонического фокуса и постепенно распро-

страняется к периферии, диагностируют протеолитическую

каверну. Расплавление казеозных масс в краевых участках с

продвижением к центру казеозного фокуса является призна-

ком секвестрирующей каверны. При расплавлении казеозных

масс в инкапсулированных очагах возникают атероматозные

каверны. Иногда главной причиной распада становятся на-

рушения микроциркуляции и питания тканей в зоне тубер-

кулезного поражения с последующим некрозом отдельных

участков. Такой механизм формирования характерен для аль

теративной каверны. При возникновении каверны из груп-

пы очагов в некоторых местах ее стенки обнаруживают час-

тично разрушенные плотные и обызвествленные очаги —

«симптом ожерелья».

В связи с образованием каверны туберкулезное воспале-

ние, как правило, распространяется на слизистую оболочку

дренирующего бронха. Туберкулезные грануляции суживают

его просвет и затрудняют движение воздуха из каверны. В ре-

зультате ее объем может существенно увеличиться и каверна

становится «раздутой». Ухудшение бронхиального дренажа за-

трудняет эвакуацию содержимого каверны, усиливает воспа-

лительную реакцию и общую интоксикацию.

На фоне лечения возможны следующие варианты инволю*

ции свежей каверны:

Рис. 14.3. Сформированная ка-

верна в легком. Гистотопографи-

ческий срез.

285

• отторжение казеозно*некротических масс, трансформа-

ция грануляционного слоя в фиброзный и заживление

каверны с образованием рубца. Это наиболее совершен-

ный вариант заживления каверны;

• заполнение каверны грануляционной тканью и лимфой,

которые частично рассасываются, а затем прорастают со-

единительной тканью. В результате образуется очаг или

фокус;

• при ликвидации туберкулезного воспаления в дренирую-

щем бронхе и его рубцовой облитерации воздух из ка-

верны всасывается и она спадается. Создаются условия

для репаративных процессов и формирования на месте

каверны очага или фокуса;

• при сохранении нормального строения и функции дре-

нирующего бронха происходит постепенная эпителиза*

ция внутренней стенки каверны. Однако эпителий, врас-

тающий из бронха, не всегда выстилает каверну полно-

стью. Этот вариант заживления не является достаточно

надежным и стойким.

В условиях клиники возможно сочетание различных путей

инволюции каверны.

При прогрессировании кавернозного туберкулеза казеозно*

некротическое воспаление распространяется за пределы стен-

ки каверны, развиваются казеозный лимфангит и эндоброн*

хит, в перикавитарной зоне образуются свежие очаги специфи-

ческого воспаления. Туберкулезное воспаление нередко пере-

ходит на висцеральную плевру, расположенную над каверной.

Бронхогенная диссеминации МБТ обусловливает образование

туберкулезных очагов и фокусов в ранее не пораженных

отде-

лах легкого. Из*за действия силы тяжести бронхогенные очаги

чаще локализуются ниже каверны, которая является источни-

ком МБТ. Анатомические особенности бронхиального дерева

обусловливают возможность перекрестного попадания инфи-

цированного бронхиального содержимого из верхних отделов

правого легкого в средние и нижние отделы левого легкого.

Фиброзный слой стенки каверны постепенно становится

толще и плотнее, в прилежащей ткани легкого развиваются

фиброзные изменения. Стенка каверны деформируется, фор-

ма полости становится неправильной.

Со временем наружный фиброзный слой стенки каверны

становится толстым и непрерывным. Внутренняя поверхность

стенки каверны часто бывает неровной, в полости может на-

ходиться небольшое количество слизисто*гнойного содержи-

мого с крошками казеозных масс. Такую каверну называют

фиброзной или старой (рис. 14.4). Ее формирование свидетель-

ствует о трансформации кавернозного туберкулеза в фиброзно

кавернозный туберкулез легких.

Вначале фиброзно*кавернозный туберкулез может иметь

286

Рис. 14.4. Фиброзная каверна в легком (варианты). Гистотопографи*

ческие срезы.

относительно ограниченную протяженность и не проявлять

явной тенденции к прогрессированию (ограниченный и относи-

тельно стабильный фиброзно*кавернозный туберкулез). В даль-

нейшем размеры фиброзной каверны медленно увеличивают-

ся, перегородки между близко расположенными кавернами

разрушаются и формируются многокамерные, нередко гигант-

ские туберкулезные каверны. В перегородках, разделяющих

каверну, находятся кровеносные сосуды, и их разрушение не-

редко приводит к легочному кровотечению. Очаги бронхоген*

ного обсеменения в легком имеют тенденцию к слиянию в фо-

кусы с постепенным образованием новых каверн. Со временем

в стенках каверн, ткани легкого и плевре формируются грубые

деструктивные, фиброзные и дегенеративные изменения,

имеющие необратимый характер. В результате деформации и

деструкции бронхов образуются цилиндрические и мешотча*

тые бронхоэктазы, которые нередко заполняются гнойным со-

держимым. Ветви легочной артерии суживаются и частично

облитерируются, а бронхиальные артерии расширяются, осо-

бенно вблизи стенок каверн. Такую клиническую форму обо-

значают как распространенный прогрессирующий фиброзно*ка-

вернозный туберкулез легких. При рецидивирующих легочных

кровотечениях, нарастающей дыхательной недостаточности,

развитии легочного сердца диагностируют осложненный фиб-

розно*кавернозный туберкулез. При этой форме нередко обна-

руживают эмпиему плевры и туберкулезные поражения других

органов, в частности спутогенный туберкулез гортани или ки-

шечника. Фиброзно*кавернозный туберкулез может сопровож-

даться амилоидозом почек, печени, селезенки. Осложненное

течение фиброзно*кавернозного туберкулеза с развитием казе*

озной пневмонии часто приводит к летальному исходу.

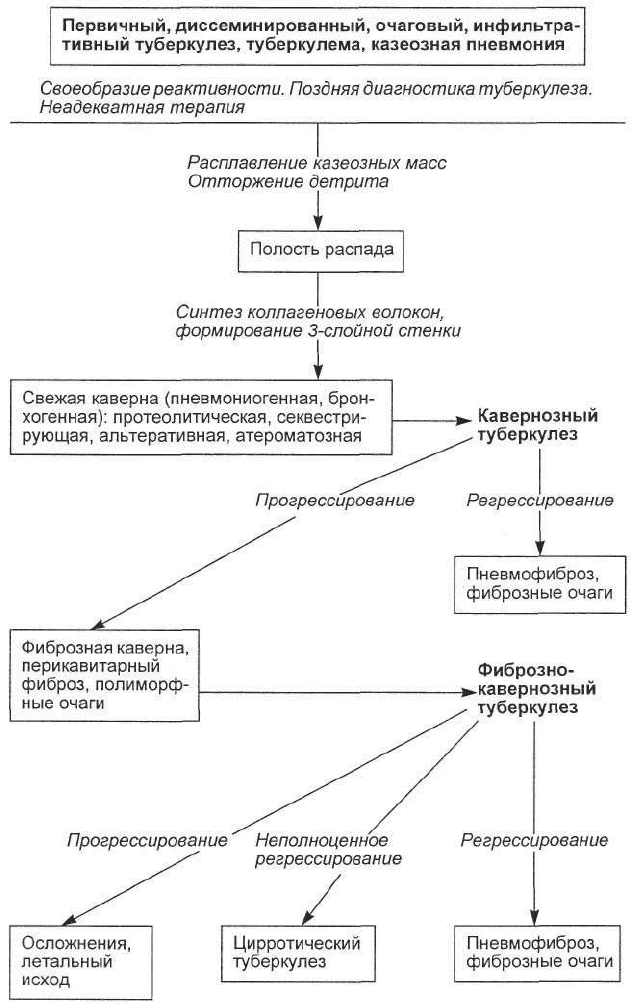

Патогенез кавернозного и фиброзно*кавернозного туберку-

леза представлен на схеме 14.1.

287

С х е м а 14.1. Кавернозный и фиброзно@кавернозный туберкулез

288

Адекватное лечение фиброзно*кавернозного туберкулеза у

большинства больных способствует стабилизации и отграни-

чению поражения. В результате длительной терапии уменьша-

ется перикавитарное воспаление, частично санируется грану-

ляционный слой, рассасываются туберкулезные очаги. Такая

динамика чаще наблюдается при ограниченном фиброзно*ка*

вернозном туберкулезе.

Клиническая картина. Кавернозный туберкулез легких чаще

развивается на фоне недостаточно успешного лечения других

форм туберкулеза. При этом выраженных клинических сим-

птомов, как правило, не бывает. Больных может беспокоить

кашель с небольшим количеством слизистой мокроты, иногда

они отмечают повышенную утомляемость, снижение аппети-

та, неустойчивое настроение. Такие жалобы часто обусловле-

ны значительной длительностью предшествующего лечения и

большой медикаментозной нагрузкой. У больных с впервые

выявленным кавернозным туберкулезом жалобы, как правило,

отсутствуют. При перкуссии груди над областью каверны мо-

жет определяться укорочение легочного звука, обусловленное

уплотнением плевры и легочной ткани вокруг каверны. После

покашливания и глубокого вдоха над зоной поражения иногда

выслушиваются единичные влажные и сухие хрипы. У боль-

шинства больных каверны «немые», т. е. они не выявляются

физикальными методами исследования.

Для больных с впервые выявленным фиброзно*каверноз*

ным туберкулезом легких характерны жалобы на общую сла-

бость, недомогание, сниженный аппетит, похудание, кашель,

а при распространенной и осложненной форме болезни — на

лихорадку гектического типа, ночные поты, одышку. У дли-

тельно болеющих фиброзно*кавернозным туберкулезом отме-

чаются симптомы хронической интоксикации, одышка, ка-

шель с небольшим количеством мокроты (до 50—100 мл в су-

тки), иногда с примесью

крови.

При осмотре больных фиброзно*кавернозным туберкулезом

легких на стороне поражения выявляют западение межребер-

ных промежутков, над* и подключичных ямок, опущение пле-

ча. При значительном уменьшении объема легкого по отклоне-

нию трахеи определяют смещение органов средостения в сто-

рону поражения. Перкуторный звук над пораженным легким

обычно укорочен, дыхание бронхиальное, ослабленное. В об-

ласти локализации каверны, особенно после покашливания,

выслушиваются влажные хрипы. В зависимости от диаметра

дренирующих бронхов они бывают мелко*, средне* или круп*

нопузырчатыми. При резко выраженном фиброзном уплотне-

нии и уменьшении верхней доли легкого можно выслушать

проводящееся с трахеи громкое бронхиальное дыхание.

Выраженность клинических проявлений фиброзно*кавер-

нозного туберкулеза изменяется в зависимости от фазы тубер*

289