Перельман М.И., Корякин В.А., Богадельникова И.В. Фтизиатрия

Подождите немного. Документ загружается.

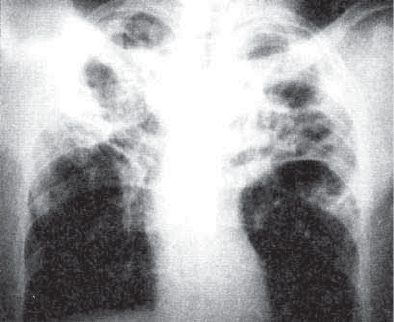

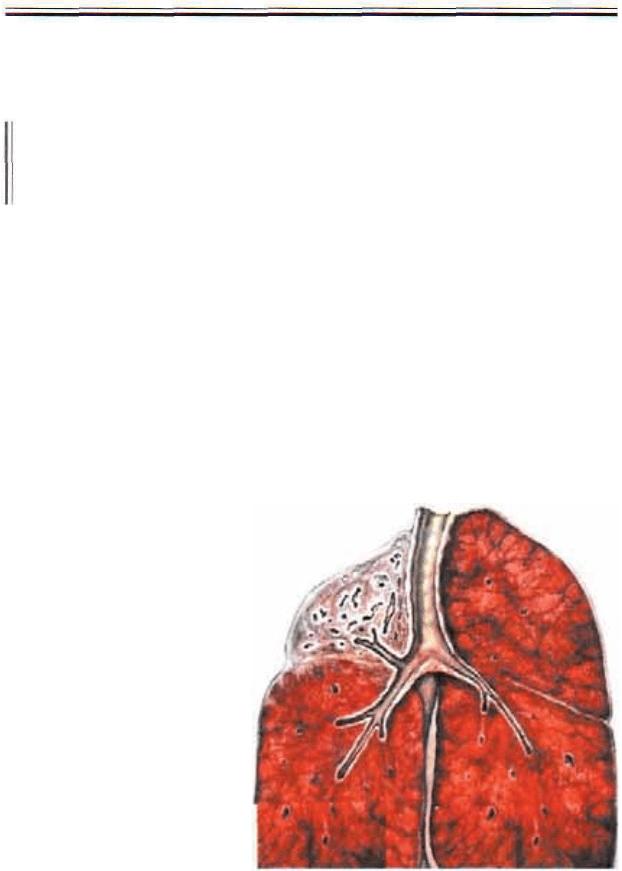

Рис. 14.14. Фиброзно*кавернозный туберкулез верхних долей обоих

легких.

видной тени необходимо сопоставить изменения, выявляемые

на обзорных рентгенограммах, в прямой и боковой проекци-

ях. Наличие кольцевидной тени только в одной проекции не

позволяет считать ее каверной. Разрешить сомнения обычно

позволяет КТ.

Воздушную солитарную кисту или буллу в легком чаще об-

наруживают у лиц с полным клиническим благополучием при

контрольном рентгенологическом исследовании. Воздушная

киста обычно имеет тонкую и ровную стенку. Окружающая

легочная ткань не изменена, отсутствуют очаги и «дорожка» к

корню легкого (рис. 14.16). Кисты чаще обнаруживают в верх-

ней доле правого легкого. В левом легком кисты нередко мно-

жественные. Они могут определяться как в верхней, так и в

нижней доле. Буллезная эмфизема на рентгенограммах пред-

ставлена тонкостенными кольцевидными тенями округлой

формы, которые имеют четкие контуры. Кольцевидные тени

не изменяются при дыхании и локализуются в основном суб*

плеврально. Наиболее четко полости визуализируются на КТ

(рис. 14.17).

Отличить прогрессирующий кавернозный туберкулез от на-

гноившейся кисты легкого довольно сложно. В обоих случаях

могут быть симптомы интоксикации, кашель с мокротой. При

рентгенологическом исследовании в кольцевидной тени мо-

жет появиться горизонтальный уровень жидкости (рис. 14.18).

При бактериологическом исследовании бронхиального содер-

жимого обнаруживают неспецифическую гнойную микрофло-

ру, МБТ не выявляют. Эластические волокна в мокроте отсут-

ствуют. Лечение антибиотиками широкого спектра действия

300

а

б

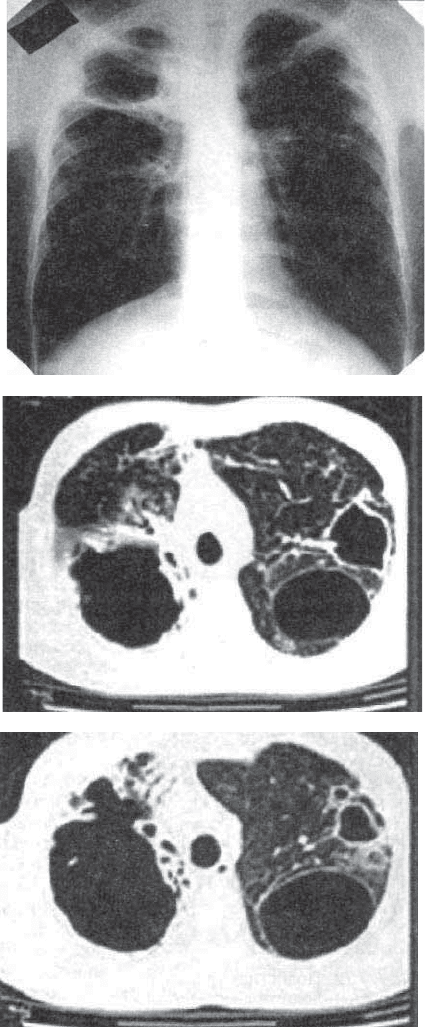

Рис. 14.15. Фиб*

розно*каверноз*

ный туберкулез

легких после эта-

па интенсивной

химиотерапии.

а — рентгенограм-

ма в прямой про-

екции; б, в — КТ.

в

301

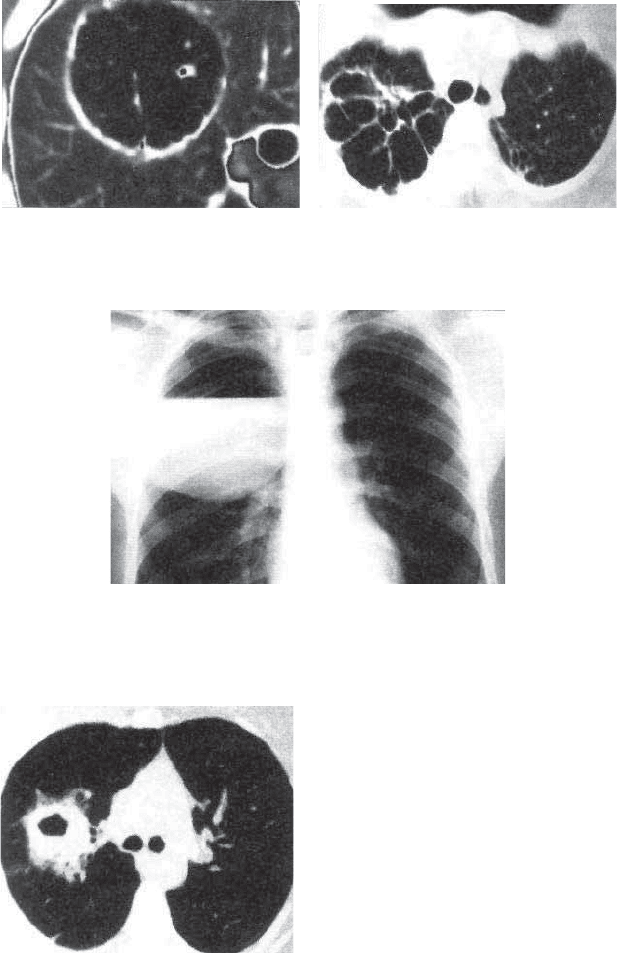

Рис. 14.16. Воздушная киста лег-

кого. КТ.

Рис. 14.17. Буллезная эмфизема

правого легкого. КТ.

Рис. 14.18. Нагноившаяся киста верхней доли правого легкого. Рент-

генограмма легких в прямой проекции.

при нагноившейся кисте

обычно оказывает быстрый

клинический эффект.

Кавернозный туберкулез

иногда приходится диффе-

ренцировать с полостной фор-

мой рака легкого. Распадаю-

щийся раковый узел часто

расположен в передних сег-

ментах, что не характерно для

поражения туберкулезной

природы. Толщина стенки

полости при раке неравно-

мерная, внутренний контур

неровный {симптом «перст-

ня»). Раковую полость обычно

Рис. 14.19. Полостная форма ра-

ка верхней доли правого легкого.

КТ.

302

а

б

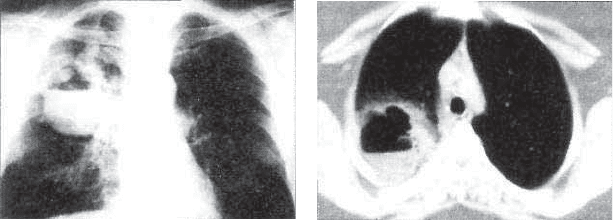

Рис. 14.20. Абсцесс верхней доли правого легкого.

а — рентгенограмма легких в прямой проекции; б — КТ.

окружает довольно широкая зона перикавитарной инфильтра-

ции. Опухоль связана с корнем легкого тяжистой дорожкой

(рис. 14.19). При наличии регионарных метастазов в корне

легкого обнаруживаются увеличенные лимфатические узлы.

При кавернозном туберкулезе тень дорожки к корню легкого

тонкая, полосковидная. В мокроте у больных раком легкого

МБТ отсутствуют, а в бронхиальном содержимом при повтор-

ных исследованиях можно обнаружить клетки опухоли.

Большие диагностические трудности возникают при соче-

тании туберкулеза и рака, когда опухоль бронха прорастает ту-

беркулезную каверну. Клетки опухоли в мокроте у таких боль-

ных обнаруживают редко, и распознавание рака основывается

на данных бронхоскопической пункционной, щипцовой,

браш*биопсии или игловой трансторакальной биопсии.

В дифференциальной диагностике кавернозного туберкуле-

за и абсцесса легкого существенное значение имеют анамне-

стические данные. Острое начало заболевания с выраженны-

ми симптомами интоксикации, однократное выделение боль-

шого количества гнойной мокроты с неприятным запахом —

типичные признаки абсцесса легкого. Реакция на туберкулин

может быть отрицательной, отмечают выраженный лейкоци-

тоз и резкое увеличение СОЭ. В мокроте МБТ не обнаружи-

вают, но часто имеются эластические волокна и кристаллы

холестерина. При рентгенологическом исследовании полость

абсцесса чаще имеет большие размеры и неправильную фор-

му. В полости может быть горизонтальный уровень жидкости

(рис. 14.20). Наружный контур стенки абсцесса нечеткий,

внутренний — неровный, бухтообразный. Вокруг абсцесса не-

редко выявляют широкую зону перифокального воспаления,

очаговые изменения отсутствуют. Чаще наблюдают правосто-

роннюю и нижнедолевую локализацию абсцесса. Реже по-

лость абсцесса локализуется в верхнем отделе легкого, имеет

303

тонкие стенки, небольшие размеры и не содержит жидкости.

В этом случае ее сходство с туберкулезной каверной весьма

велико. Существенное значение может иметь фибробронхо*

скопия: обнаружение в диагностическом материале элементов

туберкулезной гранулемы или МБТ проясняет туберкулезную

этиологию заболевания.

Основные дифференциально*диагностические признаки

кавернозного, фиброзно*кавернозного туберкулеза, абсцесса,

полостной формы рака легкого приведены в табл. 14.1.

Таблица 14.1. Дифференциальная диагностика кавернозного, фиб-

розно@кавернозного туберкулеза, абсцесса, полостной формы рака

Признак

Возраст,

пол

Перифе-

рические

лимфати-

ческие уз-

лы

Начало и

течение

заболева-

ния

Рентгено-

логиче-

ские при-

знаки

Кавернозный

туберкулез

Чаще взрос-

лые, мужчи-

ны

Не увеличе-

ны

Чаще посте-

пенное, без

выражен-

ных клини-

ческих про-

явлений,

прогресси-

рующее

Тонкостен-

ная кольце-

видная тень

чаще в I, II

или VI сег-

ментах;

бронхоген*

ные очаги;

небольшой

локальный

пневмофиб*

роз

Фиброзно*ка*

вернозный ту-

беркулез

Чаще взрос-

лые, мужчи-

ны

Не увеличе-

ны

Чаще посте-

пенное, про-

грессирую-

щее, волно-

образное

Толстостен-

ная кольце-

видная тень

чаще в I, II,

VI сегмен-

тах; перифо*

кальный

грубый

пневмофиб*

роз; поли-

морфные

бронхоген*

ные очаги

Абсцесс лег-

кого

Чаще взрос-

лые, мужчи-

ны, соци-

ально небла-

гополучные

Не измене-

ны

Острое, с

выраженны-

ми симпто-

мами пора-

жения лег-

ких и ин-

токсика-

цией

Кольцевид-

ная тень с

широкой

неравномер-

ной стен-

кой чаще в

III, VI, и X

сегментах;

нередко го-

ризонталь-

ный уровень

жидкости;

усиление

сосудистого

рисунка

Полостная форма

рака

Чаще мужчи-

ны старше

40 лет — ку-

рильщики

Увеличены при

метастазирова*

нии

Постепенное,

прогрессирую-

щее, с выра-

женными сим-

птомами пора-

жения легких и

интоксикацией

Кольцевидная

тень с бугри-

стой стенкой

чаще в III, IV,

V сегментах;

перифокалъные

лучистые тени,

тяжистая «до-

рожка» к кор-

ню; участки ап*

невмотоза; уве-

личение регио-

нарных лимфа-

тических узлов

при метастази*

ровании

304

Продолжение

Признак

Бронхо-

скопия

Бактерио-

логиче-

ское и

цитологи-

ческое

исследо-

вание

мокроты

Чувстви-

тельность

к туберку-

лину

Кавернозный

туберкулез

Норма.

Иногда не-

большие

фиброзные

изменения

Иногда

МБТ+, эла-

стические

волокна

Нормерги*

ческая

Фиброзно*ка*

вернозный ту-

беркулез

Ограничен-

ный ката-

ральный или

гнойный эн*

добронхит,

иногда руб*

цовые изме-

нения

МБТ+,

триада Эр*

лиха, ино-

гда неспеци-

фическая

микрофлора

Нормергиче*

ская или

слабополо-

жительная

Абсцесс лег-

кого

Диффуз-

ный эндо*

бронхит,

гнойный

секрет в

просвете

бронхов

МБТ*, не-

специфиче-

ская микро-

флора, эла-

стические

волокна,

эритроциты

Слабополо-

жительная

или отрица-

тельная

Полостная форма

рака

Деформация

бронхов; ино-

гда при мета*

стазировании в

лимфатиче-

ские узлы вы-

бухание стен-

ки бронха

Эритроциты,

иногда неспе-

цифическая

микрофлора,

МБТ*

Слабоположи*

тельная или от-

рицательная

Клиническое течение болезни при выраженных бронхоэк

тазах может иметь сходство с фиброзно*кавернозным тубер-

кулезом. В анамнезе у больных с бронхоэктазами отмечают

хронический бронхит, повторные пневмонии, а у детей —

корь, коклюш с осложненным течением. Характерно обилие

хрипов в легких, выделение значительного количества гной-

ной мокроты с разнообразной патогенной микрофлорой. При

длительном течении заболевания грудная клетка может де-

формироваться, концевые фаланги пальцев приобретают вид

«барабанных палочек», а ногти — форму «часовых стекол».

Бронхоэктазы, как правило, локализуются в базальных, IV и V

сегментах, имеют вид цилиндрических или гроздьевидных по-

лостных образований. При осложненном течении в бронхоэк*

тазах обнаруживают жидкость. Бронхоэктатические полости

отчетливо выявляют на КТ. Для исключения туберкулезной

природы полостных образований большое значение имеют ре-

зультаты многократных исследований мокроты на МБТ.

После опорожнения эхинококковой кисты в легком образу-

ется округлая полость, которая на рентгенограммах может

быть подобна туберкулезной каверне. Иногда стенка такой

полости может содержать плотные включения. Легочная

ткань, прилежащая к полости, обычно не изменена. Ценная

305

диагностическая информация может быть получена при сборе

анамнеза. Проживание больного на территории с распростра-

нением эхинококкоза, контакт с животными, сведения о каш-

ле с выделением водянистой жидкости — типичные признаки,

свидетельствующие о высокой вероятности эхиноккоковой

природы заболевания. Уточнить диагноз эхинококкоза помо-

гают лабораторные данные: эозинофилия, повышенная СОЭ,

положительная реакция непрямой гемагглютинации (РНГА) и

иммуноферментный анализ (ИФА).

У больных силикозом полости распада в легком обычно

возникают в случае присоединения туберкулеза. При силико*

туберкулезе постепенно образующаяся каверна обычно хоро-

шо выявляется на обзорной рентгенограмме. Она имеет тол-

стые стенки, в окружающей ткани видны силикотические

очаги и очаги бронхогенной туберкулезной диссеминации.

Хорошо визуализируются бронхопульмональные лимфатиче-

ские узлы с краевым отложением солей кальция (симптом

«яичной скорлупы»).

При бронхоскопии у больных силикотуберкулезом наряду с

признаками неспецифического эндобронхита и рубцовыми

изменениями часто выявляют характерные пигментные пятна.

Глава 15

ЦИРРОТИЧЕСКИЙ ТУБЕРКУЛЕЗ ЛЕГКИХ

Цирротический туберкулез формируется на завершающей

стадии длительно текущего туберкулезного процесса в легком.

Важной особенностью цирротического туберкулеза являет-

ся преобладание фиброзных изменений в легком и плевре

по сравнению с характерными морфологическими призна-

ками туберкулезного воспаления (рис. 15.1).

Специфические изменения обычно представлены отдель-

ными инкапсулированными туберкулезными очагами, иногда

остаточными щелевидными кавернами. Внутригрудные лим-

фатические узлы нередко содержат кальцинаты.

Для цирротического туберкулеза характерно постепенное

нарастание фиброзных изменений и прогрессирование легоч*

но*сердечной недостаточности. Возможны эпизодические

обострения специфического процесса. Нередко к туберкулез-

ному поражению присоединяется неспецифическое воспа-

ление.

У больных с впервые выявленным туберкулезом органов

дыхания цирротический туберкулез диагностируют редко.

С возрастом тенден-

ция к фиброзной

трансформации специ-

фических грануляций

и эластических воло-

кон в легких усилива-

ется, поэтому цирро-

тический туберкулез

чаще наблюдается у

пожилых людей через

много лет от начала

заболевания. В дет-

ском возрасте цирро-

тический туберкулез

обычно формируется

при несвоевременном

выявлении осложнен-

ного ателектазом пер-

вичного туберкулеза.

На цирротический

туберкулез приходится

Рис. 15.1. Цирротический туберкулез.

Рисунок с макропрепарата.

307

около 3 % всех летальных исходов от туберкулеза. Непосред-

ственные причины смерти: легочно*сердечная недостаточ-

ность, легочное кровотечение, амилоидоз внутренних органов.

Патогенез и патологическая анатомия. Цирротический ту-

беркулез формируется в результате избыточного развития со-

единительной ткани в легких и плевре в связи с неполноцен-

ностью инволюции туберкулезного воспаления.

К факторам, способствующим развитию цирротического

туберкулеза, относят осложненное течение заболевания с на-

рушением бронхиальной проходимости и гиповентиляцией

или ателектазом пораженного участка, вялое рассасывание

инфильтрации, а также внутренние и внешние воздействия,

которые усиливают перекисное окисление липидов (ПОЛ).

Нарушению ПОЛ способствуют несвоевременная диагно-

стика туберкулеза и неадекватная терапия, проводимая без

учета характера метаболических расстройств.

При туберкулезе, как и при многих других заболеваниях,

ПОЛ усиливается при прогрессировании воспаления. Интен-

сификации ПОЛ способствуют нарушение функции поражен-

ного органа, замедленное рассасывание воспалительных изме-

нений и дефицит естественных антиоксидантов при длитель-

ном течении болезни. Возникают условия для избыточного

образования и накопления активных форм кислорода, радика-

лов и перекисей липидов. Эти весьма агрессивные вещества

способствуют образованию биологически инертных полиме-

ров. В результате ускоряется процесс созревания соединитель-

ной ткани, и в зоне поражения формируются грубые, не спо-

собные к обратному развитию, так называемые нераствори-

мые коллагеновые волокна. Со временем они образуют мас-

сивные фиброзные тяжи, которые перибронхиально и перива*

скулярно, по

междольковым и межсегментарным перегород-

кам распространяются к корню легкого и плевре. Эпизодиче-

ски возникающие обострения воспалительного процесса в

легком способствуют дальнейшему нарастанию фиброзных

изменений. Среди фиброзной ткани определяются казеозные

очаги. Могут быть обнаружены и остаточные щелевидные ка-

верны с фиброзными стенками (рис. 15.2). Грубая деформа-

ция бронхов обусловливает появление цилиндрических и ме*

шотчатых бронхоэктазов. Мелкие сосуды легкого, особенно

капилляры, облитерируются, возникают множественные арте*

риовенозные анастомозы, артерио* и венэктазии, при разрыве

которых возможно легочное кровотечение. Интенсивное об-

разование соединительной ткани сочетается с атрофией мы-

шечных и эластических волокон. Развивается вторичная эм-

физема смешанного типа.

В зависимости от протяженности поражения различают од-

носторонний и двусторонний, а также сегментарный, лобарный и

тотальный цирротический туберкулез.

308

а

б

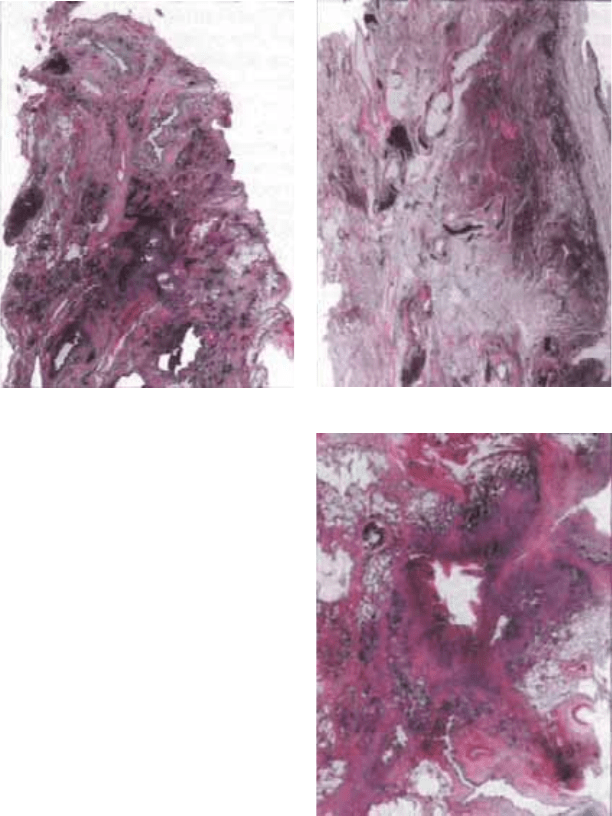

Рис. 15.2. Цирротический тубер-

кулез. Выраженные фиброзные

изменения в легком. Гистотопо*

графические срезы.

а — казеозные очаги в фиброзном

поле; б — грубые фиброзные тяжи в

легком; в — остаточная каверна в

фиброзном поле.

Цирротический туберку-

лез может развиться при ос-

ложненном течении первич-

ного туберкулеза с распро-

странением специфического

воспаления из лимфатическо-

го узла на стенку бронха. По-

следующее нарушение брон-

хиальной проходимости приводит к возникновению ателекта-

за, в области которого развиваются хроническое воспаление и

грубые метаболические нарушения. Постепенно формируется

обширная зона бронхогенного цирроза. При первичном тубер-

кулезе подобные изменения чаще локализуются в верхней и

средней долях правого легкого или в IV—V сегментах левого

в

309