Перельман М.И., Корякин В.А., Богадельникова И.В. Фтизиатрия

Подождите немного. Документ загружается.

легкого. В этих случаях диагностируют односторонний лобар*

ный или сегментарный цирротический туберкулез.

В процессе обратного развития хронического диссемини-

рованного туберкулеза интерстициальный сетчатый склероз

может постепенно трансформироваться в грубый трабекуляр*

ный диффузный цирроз. В этих случаях нередко формируется

двусторонний верхнедолевой цирротический туберкулез.

При вторичных формах туберкулеза, особенно при лобите,

замедленное рассасывание инфильтрации приводит к посте-

пенной карнификации серозно*фибринозного экссудата и

коллагенизации альвеолярных перегородок. Со временем в зо-

не специфического воспаления формируются грубые цирро*

тические изменения. Развитию фиброзных изменений способ-

ствуют лимфангит, гиповентиляция, нарушение крово* и лим-

фообращения {пневмогенный цирроз). Односторонний верхне-

долевой цирротический туберкулез обычно является исходом

лобита или лобарной казеозной пневмонии.

Цирротическому туберкулезу легких часто предшествует

фиброзно*кавернозный туберкулез, при котором в стенке ка-

верны и перикавитарной легочной ткани имеются выражен-

ные фиброзные изменения. В этих случаях пневмогенные

цирротические изменения сочетаются с бронхогенным цирро-

зом, а в толще фиброзных масс наряду с инкапсулированны-

ми туберкулезными очагами присутствуют остаточные щеле*

видные, обычно санированные, каверны.

Цирротический туберкулез легкого может также развиться

после туберкулезного экссудативного плеврита или

пневмо*

плеврита — обычно после лечебного искусственного пневмо-

торакса или торакопластики. В таких случаях туберкулезный

процесс из казеозных очагов на висцеральной плевре распро-

страняется в ткань легкого. В ней формируются туберкулез-

ные очаги, которые в дальнейшем подвергаются фиброзной

трансформации и приводят к плеврогенному циррозу легкого.

При распространенном циррозе потеря значительной час-

ти паренхимы легкого, анатомические и функциональные

изменения сосудов и бронхов, уменьшение дыхательных экс-

курсий легких из*за плевральных сращений и эмфиземы

приводят к выраженным нарушениям функции дыхания и

кровообращения. Постепенно развивается хроническое ле-

гочное сердце.

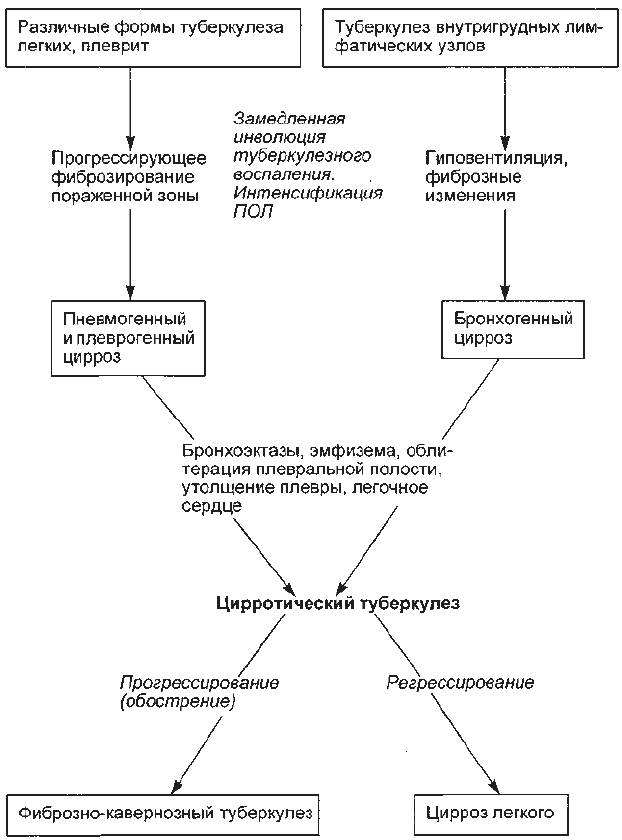

Патогенез цирротического туберкулеза представлен на схе-

ме 15.1.

Клиническая картина. Симптоматика цирротического ту-

беркулеза обусловлена в первую очередь нарушением архитек-

тоники легкого, деформацией бронхиального дерева и значи-

тельным ухудшением газообмена. Наиболее часто больные

жалуются на одышку, кашель и выделение мокроты. Степень

клинических проявлений зависит от локализации, распро*

310

Схема 15.1. Патогенез цирротического туберкулеза

страненности, фазы туберкулезного процесса и выраженности

неспецифического компонента воспаления в легком.

Цирротический туберкулез ограниченной протяженности с

поражением верхней доли легкого редко протекает с выра-

женными симптомами. У больных бывает небольшая одышка

311

и периодически возникает сухой кашель. Присоединение вто-

ричного неспецифического воспаления может не сопровож-

даться выраженными клиническими признаками вследствие

хорошего естественного дренажа бронхов.

Распространенные формы цирротического туберкулеза и

его нижнедолевая локализация часто имеют яркую клиниче-

скую симптоматику, обусловленную грубыми фиброзными и

неспецифическими воспалительными изменениями в ткани

легкого. Больных беспокоят одышка, иногда с астмоидным

компонентом, кашель с выделением слизисто*гнойной мокро-

ты, периодическое кровохарканье. Развитие хронического ле-

гочного сердца приводит к усилению одышки, появлению та-

хикардии и акроцианоза. Постепенно нарастает тяжесть в

правом подреберье, возникают периферические отеки. При

длительном процессе могут появиться симптомы амилоидоза

внутренних органов.

Обострение цирротического туберкулеза связано с усиле-

нием воспалительной реакции в туберкулезных очагах. Разви-

ваются симптомы туберкулезной интоксикации, усиливается

кашель, увеличивается количество мокроты.

Обострение туберкулеза нелегко отличить от неспецифиче-

ской воспалительной реакции. Нередко оно обусловлено при-

соединением или обострением обструктивного гнойного

бронхита или затяжной пневмонии. Важный симптом обост-

рения туберкулеза — возобновление бактериовыделения.

Грозным осложнением цирротического туберкулеза являет-

ся повторяющееся легочное кровотечение, которое может

привести к тяжелой аспирационной пневмонии или асфиксии

с летальным исходом. Кровотечение чаще возникает у боль-

ных с клиническими признаками обострения хронического

воспалительного процесса в легком. Однако его угроза сохра-

няется и у больных без явных симптомов обострения туберку-

леза.

При объективном обследовании больного цирротическим

туберкулезом обычно выявляют бледность кожных покровов,

акроцианоз, иногда сухость и другие трофические изменения

кожи. Концевые фаланги пальцев часто имеют вид «барабан-

ных палочек», а ногти — форму «часовых стекол». Характерны

тахикардия и артериальная гипотензия. При одностороннем

поражении обнаруживают асимметричность грудной клетки,

на стороне поражения она отстает при дыхании. Грудная

клетка уплощена, межреберные промежутки втянуты. Отмеча-

ют притупление легочного звука, ослабление дыхания, сухие

или мелкопузырчатые монотонные, так называемые рубцовые

хрипы над зоной поражения. При обострении специфическо-

го процесса и усилении неспецифического компонента воспа-

ления количество хрипов увеличивается, они становятся раз-

нокалиберными. Обнаруживают также расширение границ

312

сердечной тупости, глухость сердечных тонов, акцент II тона

над легочной артерией. При декомпенсации кровообращения

констатируют увеличение размеров печени, периферические

отеки, иногда асцит.

Диагностика. Диагноз цирротического туберкулеза основы-

вается на анамнестических данных о давнем заболевании ту-

беркулезом, клинических, рентгенологических и функцио-

нальных признаках грубого пневмофиброза в сочетании с ту-

беркулезными изменениями в легких.

У взрослых больных цирротическим туберкулезом туберку-

линовые пробы не дают ценных диагностических данных. У де-

тей с цирротическими изменениями в легких гиперергическая

реакция на туберкулин свидетельствует в пользу цирротиче-

ского туберкулеза. При отрицательной реакции можно пред-

полагать другую этиологию цирроза.

При бактериологическом исследовании мокроты МБТ у

больных цирротическим туберкулезом обнаруживают только

при обострении туберкулезного процесса. Одновременно в

мокроте, как правило, находят разнообразную неспецифиче-

скую микрофлору, которая обусловливает неспецифический

компонент воспалительной реакции в дыхательных путях.

Изменения, выявляемые при рентгенологическом исследова-

нии, весьма многообразны. Локализуются они чаще в верхних

или средних отделах легочного поля. Следует обращать вни-

мание на рентгенологические признаки, которые позволяют

предполагать туберкулезную этиологию процесса в легком.

К ним относят включения высокой интенсивности с четкими

наружными контурами в корне легкого (кальцинаты), очаго-

вые тени в легочной ткани в сочетании с фиброзными изме-

нениями и щелевидные кольцевидные тени, соответствующие

остаточным кавернам.

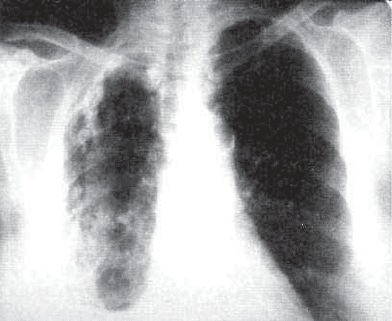

Рентгенологическая картина при цирротическом туберку-

лезе во многом зависит от исходной формы туберкулеза. При

одностороннем цирротическом туберкулезе, который развился

в процессе инволюции инфильтративного или ограниченного

фиброзно*кавернозного туберкулеза, на рентгенограммах об-

наруживают хорошо отграниченное затемнение средней, а

местами и высокой интенсивности. Участки более интенсив-

ного затемнения обусловлены наличием плотных, частично

кальцинированных туберкулезных очагов или мелких фоку-

сов. Такое затемнение по протяженности соответствует умень-

шенному в объеме пораженному

участку легкого — сегменту,

доле (рис. 15.3). При поражении всего легкого затемнение

распространяется на все легочное поле, размеры которого су-

щественно уменьшаются (рис. 15.4). В зоне затемнения могут

быть обнаружены и более светлые участки округлой или

овальной формы — бронхоэктазы. Иногда просветления быва-

ют неправильной щелевидной формы и соответствуют оста*

313

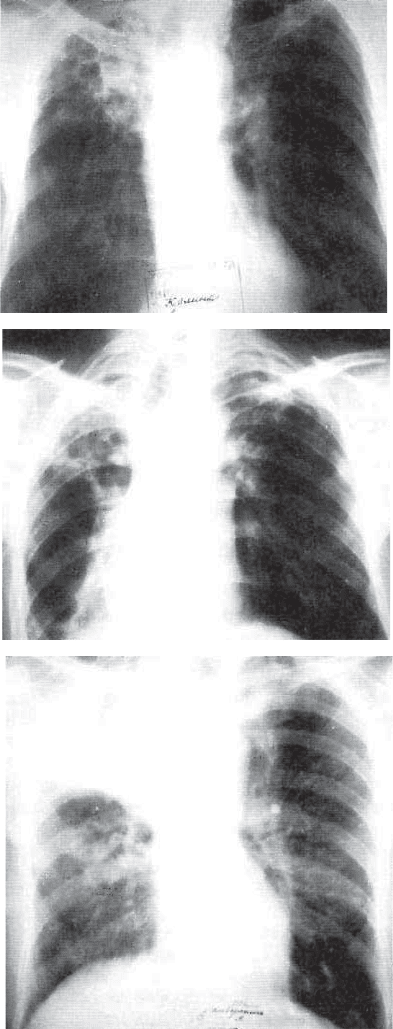

Рис. 15.3. Варианты

цирротического ту-

беркулеза верхней до-

ли правого легкого.

Рентгенограммы лег-

ких в прямой проек-

ции.

314

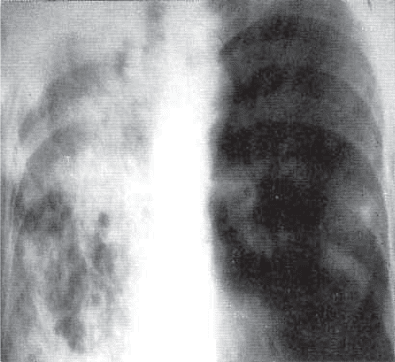

Рис. 15.4. Цирротический туберкулез правого легкого. Рентгенограм-

ма легких в прямой проекции.

точным кавернам. Особенно четко они видны на томограм-

мах. Тени корня легкого, трахеи, крупных сосудов и сердца

смещены в сторону поражения, плевра утолщена. Свободные

от затемнения отделы легкого повышенной воздушности

вследствие эмфизематозного вздутия. Рентгенологические

признаки эмфиземы можно обнаружить и во втором легком.

Цирротический туберкулез средней доли, сформировав-

шийся в результате осложненного течения первичного тубер-

кулеза, выявляется на снимках как «синдром средней доли»

(рис. 15.5). В правом легком обнаруживают соответствующее

объему сморщенной средней доли затемнение, включающее

очаговые тени уплотненных и кальцинированных очагов.

В левом легком аналогичная картина наблюдается при цирро*

тическом поражении IV—V сегментов. Во внутригрудных лим-

фатических узлах обычно хорошо видны крупные кальцинаты.

Для цирротического туберкулеза легких, сформировавше-

гося в исходе диссеминированного туберкулеза, характерны

патологические изменения в верхних и средних отделах обоих

легких. На обзорной рентгенограмме эти отделы значительно

уменьшены в размерах, их прозрачность снижена. На фоне

грубых линейных и ячеистых теней интерстициального фиб-

роза в них обнаруживают множественные очаговые тени вы-

сокой и средней интенсивности с четкими контурами. Висце-

ральная плевра утолщена, особенно в верхних отделах. Ниже-

лежащие отделы легочных полей эмфизематозны. Тени фиб*

розно*уплотненных корней легких симметрично подтянуты

вверх, сердце имеет форму капли.

315

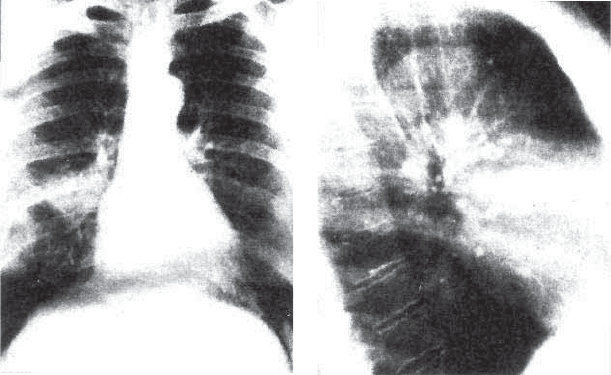

а б

Рис. 15.5. Синдром средней доли.

а — рентгенограмма легких в прямой проекции; б — в боковой проекции.

При плевропневмоциррозе уменьшение объема поражен-

ного легкого на рентгенограммах сочетается с грубыми, резко

выраженными плевральными наложениями, смещением тени

органов средостения в сторону поражения, повышением воз-

душности сохранившейся легочной ткани (рис. 15.6).

При фибробронхоскопии у больных цирротическим туберку-

лезом обнаруживают неспецифический эндобронхит, рубцо*

вые и воспалительные стенозы бронхов. Выраженность нару-

шения дренажной функции бронхов соответствует тяжести те-

чения цирротического туберкулеза. Выявление туберкулеза

бронха у детей, а иногда и у взрослых, указывает на активный

туберкулез в лимфатических узлах. В таких случаях цирроз

рассматривают как осложнение туберкулеза внутригрудных

лимфатических узлов.

Общий анализ крови у больных цирротическим туберкуле-

зом изменяется при обострениях как специфического, так и

неспецифического воспаления. Увеличиваются число палоч*

коядерных нейтрофилов и СОЭ, а при хронической гипок-

сии — число эритроцитов и содержание гемоглобина. В ре-

зультате длительной интоксикации нарушается кислотно*ос-

новное состояние (КОС), возникает метаболический ацидоз.

При отсутствии признаков обострения ограниченный сег-

ментарный или полисегментарный цирротический туберкулез

без значительной деформации бронхов и эмфиземы редко

316

Рис. 15.6. Плевропневмоцирроз правого легкого. Рентгенограмма лег-

ких в прямой проекции.

приводит к значительным нарушениям ФВД. У больных с рас-

пространенным циррозом показатели вентиляции и альвео-

лярный газообмен ухудшаются весьма существенно. Посте-

пенное прогрессирование фиброзных изменений со временем

приводит к ухудшению кровотока в легких. Нарушения гемо-

динамики становятся более выраженными и соответствуют

клинической картине хронического легочного сердца.

Обнаружение бактериовыделения при обострении патоло-

гического процесса в легких позволяет верифицировать диаг-

ноз цирротического туберкулеза.

Дифференциальная диагностика. Типичные анамнестиче-

ские данные позволяют с большой долей вероятности предпо-

лагать туберкулезную этиологию цирротических изменений в

легких. Иногда цирротический туберкулез осложняется неспе-

цифической пневмонией. В этих случаях возникает необходи-

мость исключить реактивацию казеозных очагов в зоне пнев*

мофиброза. Убедительным признаком реактивации специфи-

ческого воспаления является обнаружение в мокроте МБТ.

Для дифференциальной диагностики этиологии воспаления в

цирротически измененном легком большое значение имеет

также оценка эффективности антибактериальной терапии ан-

тибиотиками широкого спектра действия и противотуберку-

лезными химиопрепаратами.

Двусторонний цирротической туберкулез по клинико*рент*

генологическим данным может иметь сходство с саркоидозом

органов дыхания в III стадии. Для дифференциальной диагно-

стики наряду с анамнестическими данными имеют значение

локализация патологических изменений на рентгенограммах и

317

характер чувствительности к туберкулину. При саркоидозе

диффузные фиброзные изменения локализуются в основном в

средних и нижних отделах легких, нередко выявляются увели-

ченные внутригрудные лимфатические узлы, реакция на ту-

беркулин слабоположительная или отрицательная. Диагноз

саркоидоза может быть подтвержден обнаружением саркоид*

ной гранулемы при гистологическом исследовании лимфати-

ческих узлов или слизистой оболочки бронха.

Глава 16

ТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ПЛЕВРИТ

Туберкулезный плеврит — это острое, подострое, хрониче-

ское или рецидивирующее туберкулезное воспаление плевры,

которое может возникнуть как осложнение при любой форме

туберкулеза. Наиболее часто плеврит наблюдается при тубер-

кулезе легких. Изредка плеврит может протекать и как само-

стоятельная клиническая форма, т. е. без явно определяемого

туберкулезного поражения других органов, и быть первым

клиническим проявлением туберкулезной инфекции в орга-

низме.

В России туберкулезная этиология отмечается почти у по-

ловины всех больных экссудативным плевритом.

У впервые выявленных больных туберкулезом органов ды-

хания туберкулезный плеврит диагностируют в 3—6 % случа-

ев — чаще у детей, подростков, лиц молодого возраста.

В структуре причин смерти от туберкулеза плеврит составляет

около 1—2 %, причем в основном это хронический гнойный

плеврит.

Патогенез и патологическая анатомия. Из разных форм ту-

беркулеза плеврит чаще осложняет туберкулез внутригрудных

лимфатических узлов, первичный комплекс, диссеминирован-

ный туберкулез. В патогенезе плеврита большое значение

придают предварительной специфической сенсибилизации

плевры как важному условию развития воспаления под воз-

действием МБТ. Существенную роль в патогенезе туберкулез-

ного плеврита играет тесная анатомическая и функциональ-

ная взаимосвязь лимфатической системы легких и плевры.

Туберкулезный плеврит может быть аллергическим (пара

специфическим), перифокальным и в виде туберкулеза

плевры.

В зависимости от характера плеврального содержимого ту-

беркулезный плеврит может быть сухим {фибринозным) и

экссудативным. Гнойный экссудативный плеврит называют

туберкулезной эмпиемой плевры.

Аллергический плеврит возникает в результате гиперергиче*

ской экссудативной реакции плевральных листков на туберку-

лезную инфекцию. Он наблюдается преимущественно при

первичном туберкулезе, для которого характерна высокая сен-

сибилизация многих тканей, в том числе серозных оболочек.

3 плевральной полости образуется обильный серозный или

319