Розеншток-Хюсси О. Язык рода человеческого

Подождите немного. Документ загружается.

кольцо не имеет никакой ценности, если супруг может спрятать его в кар-

ман. Он должен подчиниться акту, повелевающему ему носить

кольцо,-

либо символ перестает быть символом. Сенаторы могут представлять свой

штат в Вашингтоне лишь до тех пор, пока мы верим в право избрания

большинством голосов и в свободные выборы. Сенаторы должны рассмат-

риваться в качестве символических представителей их штата, поскольку

они были призваны на эту должность у себя дома с помощью ритуала из-

брания. Обручальное кольцо можно носить лишь постольку, поскольку

оно было надето на палец во время серьезной церемонии надевания ко-

лец. Символу предшествует ритуал. Если человек не был утвержден в сво-

ем положении посредством такого ритуала, то символ оказывается всего

лишь забавной игрушкой. Власть символа основана на власти обычая в

человеческих отношениях, ибо символ воплощает собою обычай в его от-

сутствие. Фермеры Лексингтона и Конкорда, толпа вооруженного народа,

оказавшаяся в 1775 г. достойным противником регулярной профессио-

нальной армии британцев, сумели добиться того, что шляпы американс-

ких граждан стали символом свободы. Нет более действенного ритуала,

чем эта борьба за свободу. Раны, полученные во время битвы, освящают-

ся. Татуировки членов племени — это сохраняющиеся символы испыта-

ний, пережитых на тропе войны. Этим объясняются воображаемые битвы,

разыгрываемые в бесчисленных ритуалах. Они должны были облачить

проходящих инициацию в одеяния символов мужества (67).

Символ утверждается тем лучше, чем серьезнее был «произнесен»

ритуал. Но нет никакого символа без языка, как это обдуманно было

высказано в Декларации независимости 1776 г. Она впервые придала

американцам некоторый характер, она представила их миру как амери-

канцев, и благодаря торжественному акту принятия Декларации они в

глазах всего мира перестали быть британскими колонистами.

Их «Declaration of Independence» была чем-то большим, нежели сказан-

ные «просто так» слова. Звездное знамя, долларовые банкноты, собственные

монеты тотчас же засвидетельствовали тот факт, что Декларация имела це-

лью истину на продолжительное время и что она заменила предшествую-

щий порядок на более важный, более совершенный и более убедительный.

Поскольку символы наиболее отчетливо проявляют свою непреходящую

силу после своего отделения от создающей их церемонии, то эти церемонии

с самого начала воспринимались в качестве неких врат, ведущих ко второ-

му миру. И конституция — тоже символ. В 1894 г. король

Вюртемберга

за-

явил, что он может нанести ущерб конституции империи, поскольку он ей

не присягал! Таким образом,

клятва=ритуал,

конституция=символ

(68).

Следовательно, язык по самому своему смыслу метафоричен. Ничто в

языке не является таким, какое оно есть. Каждое слово означает нечто, от-

личное от него самого по себе. Любой язык переносит значения. Пример:

Фрэнсис Ла Флеш сообщает о ритуале индейского племени

«оусейдж»(69):

«Упоминаемое в этом ритуале небо — отнюдь не материальное небо, по-

крывающее нас своим сводом, а небо, на котором люди встречаются друг с

другом. Подобно физическому небу, оно может затягиваться опасными и

смертоносными тучами войны, но люди способны оказывать на него воз-

действие посредством самоотверженности, доброй воли и сдержанности.

Только люди могут изгнать ураганы ненависти и злобы и сделать небо

160

встречи ясным и сияющим». Таким образом, «небо» имеет непосредствен-

ное отношение к жизни и счастью человека. Лишь с помощью этого риту-

ала возвещенного неба можно было осуществить воспитание для мирной

жизни. Глашатаи этого ритуала выбирают небо и многообразие его измене-

ний для того, чтобы обрисовать мирное настроение. Для того чтобы в сим-

волической форме выразить это учение о мире, указывают на летящих в

небе птиц: «Птица, кажущаяся в спокойном состоянии выкрашенной крас-

ной краской, птица — «кардинал», связывается с нежными утренними об-

лаками, которые в лучах восходящего солнца выглядят красными, посколь-

ку и эта птица, и нежные утренние облака обещают тихий, безветренный

день. Голубая сойка отождествляется с небом, которое, даже будучи затяну-

то облаками, все же сияет, и, как наша дымка на небе, оказывается доста-

точно голубой для того, чтобы нас обнадежить. Зарянка связывается с ро-

зовеющей утренней зарей — безошибочным признаком великолепного дня.

Пятнистый нырок соотносится с безобидными голубыми облаками, боль-

шой кроншнеп — с солнечным днем, который эта птица своими криками

предсказывает уже перед восходом солнца. А белый лебедь принадлежит

самому чистому и самому мирному небу». Метафора здесь является необ-

ходимой. Но эта потребность

усиливается,

как только упорядоченная жизнь

оказывается вынуждена утвердить себя перед лицом вторгающегося беспо-

рядка. Ла Флеш продолжает:

«Nowhonghinga

— это ритуал, совершаемый

всеми участниками охоты на буйвола. Он требует присутствия всех участ-

ников. Положение каждого рода на площадке, где проводится смотр, не

может быть изменено, за исключением того, что церемониал иногда прово-

дится только для одного рода. Тогда этот род располагается на восточной ча-

сти площадки, на которой и происходит церемониал. Но все другие роды и

в этом случае также располагаются на своих обычных местах».

Распределение мест изображает небо и землю:

«tsi-zhu»

находится на

севере,

«honga»

— на юге. Небо подразделяется надень и ночь, земля —

на воду и сушу. «Honga Uts

mmdsi»

(земля) является важнейшей частью

(с. 202 и

далее).

В рамках великой церемонии, объединяющей поселения племени в

новую гармонию и обеспечивающей непрерывность расы, зачинается

новый сын всего рода как гарантия мира и доброй воли.

Изображаются зачатие, беременность, рождение нового Honga, ма-

ленького ребенка или сына племени, нового вождя, приносящего мир.

Например, священные флейты, которые держат исполнители ритуала, во

время четвертого песнопения выпадают у них из рук после того, как из

них был извлечен последний звук. Но прежде, чем они упадут на землю,

их подхватывают два других исполнителя ритуала. Это означает, что ре-

бенок родился.

Выбор кандидатов выглядит величественно. Две матримониальные ча-

сти племени, небо и земля, выбирают четырех кандидатов из каждой ча-

сти с помощью палок, которые и обозначают кандидатов. Затем жена муж-

чины, проводящего церемонию, выбирает палку будущего «ребенка мира»,

и посредством этого выбора она дает своему супругу право считать «ребен-

ка» его сыном и общим ребенком его супруги и его самого (с.

212

и далее).

Наша рождественская история не слишком далеко ушла от этого за-

мечательного ритуала (70).

бЗак. 3524

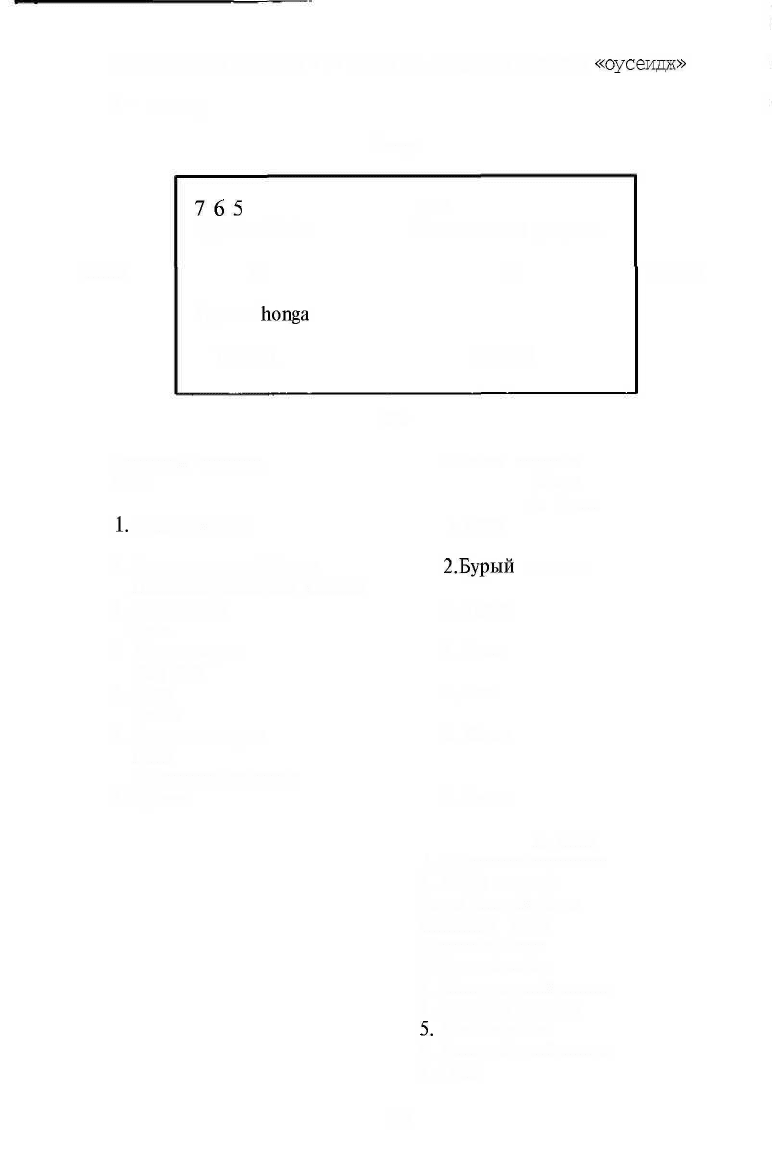

Расположение позиции «7» родов на собрании племени

«оусеидж»

К - костер

Север

Запад

765

Группа tsi-zhu

К

Группа

honga

7654321

4321

Исполнители ритуала

К

7654321

Юг

Северная сторона

Небо

1.

Люди Солнца

2. Люди в маске буйвола

Пожилые носители Солнца

3. Люди звезд

Луна

4. Мир сумерек

Род

(72)

5. Ночь

Огонь

6. Люди мистерии

Гром

Последний человек

7. Буйвол

Южная сторона

Земля

А. Суша

1. Орел

2.Бурый

медведь

3. Пума

4. Лось

5. Рак

6. Ветер

7. Земля

Б. Вода

1. Носители черепахи

2. Люди метеора

Люди чистой воды

Носители мира

Водяные люди

Кошачий хвост

3. Благородный олень

4. Стрелки из лука

5.

Ночь и рыба

6. Благородный олень

7. Град

Восток

162

Германские племена говорили точно так же, как

«оусейдж»,

греки —

точно так же, как австралийцы. Речь придает чувственно воспринимаемому

миру такое значение, которое противоречит видимости. Ибо наши пять или

шесть чувств на уровне видимости применяются недостаточно. Таким об-

разом, язык должен создать те связи, которые вызывают некое общее чув-

ство в том «разброде чувств», о котором мы специально говорили в другой

своей работе (72). То, что наши семантики и логики называют уподоблени-

ем, воображением, ассоциативным мышлением, символом, мистикой, ал-

легорией, — это стальные тросы, соединяющие нас, случайных людей,

сквозь времена со всей мировой историей. Тот, кто говорит, разъединяет

или объединяет. Ложное заключение сознания состоит в мнении, будто до-

статочно высказать то, что мы думаем. С другой стороны, мы неправильно

считаем, что обладаем полномочиями по своему усмотрению вступать в об-

щности или выходить из них. Лишь потому, что рассудок считает, будто

язык является нашей врожденной способностью и присущ нам от природы,

он не чувствует пульсации языка как животворной крови, обеспечивающей

жизнь человеческого рода.

Эта

кровь проливается, если говорящий отрицает

ту человеческую общность, в которой он говорит. Как только в племени

язык выносится за пределы политического порядка, он становится колдов-

ством. Таковым он является в большинстве случаев и ныне, когда древний

ритуал используется по отношению к соседской корове. Тогда священная

песня становится пустой и сводит людей с ума вместо того, чтобы направ-

лять их действия на будущее сообщества. Овеществление критицизма, ви-

дящего во всей человеческой речи, любом ритуале или символе суеверие,

отрицает политическую функцию языка. Никакой подлинный ученый не

будет участвовать в этом злоупотреблении. Напротив, своими исследовани-

ями он укрепит республику ученых. Любая наука является языковой общ-

ностью до тех пор, пока она слишком не загордится и пока она продолжа-

ет признавать то большое общество, ради которого мы только и можем по-

зволять себя роскошь занятий этими специальными науками.

В любом случае наука, даже математика, оперирующая числами, долж-

на сохранять веру в могущество языка. Фактически она это делает, как до-

казывают имена «вольт», «ампер», «гаусс». Здесь физика объединяет людей

доброй воли, именуя или провозглашая деятельность отдельных физиков

неким воплощением содержания общей для них сферы исследований. Та-

ким образом, наука выстраивает некий внутренний общественный мир и

потому является поистине символической, даже если ее александрийская

традиция страшится мысли о символизме. Нет, сама наука выстраивает

внутренний общественный мир по отношению к физическому миру и за его

пределами. Только александрийская традиция философии, грамматики и

логики осталась позади истинного символизма науки, создающего общ-

ность. Тогда как наука в своих лабораториях создала новый ритуал и новые

символы, теория мышления и науки еще не освободилась от наследия их

аристотелевых, стоических и александрийских предшественников. Благода-

ря антропологии все это представляется давно устаревшим. Любое сообще-

ние из какой-либо части мира способно свидетельствовать в пользу ритуа-

ла языка. Образ, сравнение, уподобление и символ — это предпосылки че-

ловеческого понимания. Великие слова греческой трагедии отнюдь не были

простым украшением или поэтическим декором, как это предположил

Гил-

163

берт

Мюррей (Murray) в своих «поэтических» переложениях греческих

классиков. Они являлись религиозными и правовыми понятиями, посред-

ством которых греки создавали присущий их городам дух общности и по-

средством которых внутренний мир их общества получил возможность вый-

ти из хаоса внешних раздоров. Представление о «поэтическом» языке, как

оно существовало в викторианскую эпоху, было удивительно отчужденным

от действительности. Скелет рациональных и логичных мыслей был фанта-

стическим образом задрапирован «красотой», украшен поддельными драго-

ценностями, старомодными словами англосаксонского или греческого про-

исхождения, и это считалось «поэзией». Но не в этом заключается различие

между поэзией и прозой. Наша работа о запятой (73) уже выявила истин-

ное различие между поэзией и прозой.

В этой работе, посвященной ритуалу языка, всего лишь указывается

на необходимость отказаться от викторианских представлений о поэзии

как использовании иносказаний и о научной прозе как неприятии этих

последних. Но можно было бы утверждать противоположное: любая на-

ука основана на иносказаниях; изначальная поэзия не использует мета-

фор в викторианском смысле.

13. Грамматическое здоровье

К нам должны обращаться с речью, чтобы мы не утомились или не за-

болели. Никогда не будет доволен ребенок, для которого ни у кого нет

особого имени и к которому никогда не обращались с речью так, слов-

но он для того, кто к нему обращается, является единственным ребен-

ком на земле.

Учебники по психологии страдают от того заблуждения, которое иска-

зило знаменитую психологию Уильяма Джеймса (74). Сам Джеймс в кон-

це жизни отмежевался от этого своего учения. Ибо, как он говорил в свой

поздний период, истинным источником душевной жизни является тот

факт, что мы получаем признание со стороны других. В наши дни это даже

написано в учебниках. Но они упоминают об этом между прочим, и тогда

кажется, что данная истина только дополняет предшествующее описание

некоего самодостаточного «я», сделанное другим самодостаточным «я», а

именно психологом. Но существуют ли в действительности обе эти самости

— описываемая и описывающая? Более сорока лет назад один старый рабо-

чий, достойный, уважаемый токарь Хаазис сказал мне на своем смертном

одре: «Вся суть социального вопроса сводится к следующему: каждый чело-

век хочет быть любимым и любить». Как многозначителен этот в высшей

степени личный перфект: «Быть

любимым»!*'

И Хаазис продолжал: «Рабо-

чий в качестве рабочего не любим обществом». Что же, то, что Уильям

Джеймс, увертываясь в духе современности от подлинного чувства, называл

«признанием» и то, что в устах умирающего Хаазиса в полном соответствии

с истиной называлось

любовью,

— это, говоря на языке грамматики, при-

зыв, адресованный исключительно Тебе, любимому. Поскольку сексуально

озабоченные люди способны думать только о чувственной любви, они не

По-немецки: geliebt

worden

sein. — (Прим. ред.).

164

признают ни по отношению к самим себе, ни по отношению к нам ника-

кой избирательности, селекции, т.е. того факта, что все обращенные к нам

и доходящие до нас слова являются строго исключительными, предназна-

ченными только для нас. Я могу просто пронумеровать девушек. Но уже

знакомые мне девушки, прежде чем они воспримут меня всерьез, стремят-

ся услышать из моих уст свое единственное, неповторимое имя. Любовь —

а это полное обращение с речью — никогда не может быть испытана чело-

веком, боящимся, что его отнесут к области статистики. Либо я принадле-

жу к области статистики, либо я способен принадлежать кому-то. Любое

смешение этих двух видов зависимости является неподобающим. Любой

воспитатель может проявлять справедливость и благородство по отношению

ко всем в равной мере. Может быть, это не пустяки. Но психологи заходят

слишком

далеко,

внушая воспитателям,

что

те должны ненавидеть исклю-

чительность. Полдюжины матерей в Нью-Йорке сами организовали детс-

кий сад для своих отпрысков, но в одной из них заговорила пробужденная

психологической наукой совесть и она пригласила профессионального пси-

холога-женщину. Та сказала: «Вы, матери, не должны организовывать этот

детский сад. Ибо каждая из вас либо предпочтет своего собственного ребен-

ка, либо, поддавшись угрызениям совести, вы предпочтете чужих детей.

Примите на работу меня, поскольку только я могу быть действительно бес-

пристрастной». Так они и поступили.

Но верно как раз противоположное: где нет ревности, нет и любви.

Если человек считает, что избежал ревности, он возводит тюрьму. И это-

му ни в малейшей степени не поможет то, что тюрьма выдается за детс-

кий сад. Тогда отменяется высшее призвание языка, поскольку именно

язык объявляет войну и объясняется в любви.

Принадлежать исключительно кому-то одному часто бывает по-насто-

ящему ужасным. Но, несмотря на это, здесь — исток всего великого. Дух

существует, вернее, происходит и возникает из понимания, что «никто дру-

гой этого не хочет, а я — единственный человек в мире, которого это забо-

тит, а это — единственный ребенок в мире». Кому бы ни был присущ этот

дух исключительности по отношению к другому существу, он обладает тем

грамматическим качеством, которого нет ни у кого другого и которое неза-

менимо. Мышление, основанное на гражданском праве, к сожалению, из-

гнало это качество из сознания, но мы все живем им. Это грамматическое

качество, дающее способность и право отдавать приказания. Юриспруден-

ция выдает офицера за простого служащего (75). Но ни один служащий не

может мне приказать поставить на карту мою жизнь в бою. Специалист по

государственному праву не заметил этого небольшого различия между офи-

цером и служащим. Оно наводит меня на размышления. Между команди-

ром взвода и его подчиненными, очевидно, течет связующий их поток ис-

ключительности, благодаря которому они образуют некое единое тело и

благодаря которому обретает смысл, например, то, что мы говорим о капи-

тане так, словно он является говорящей головой, а его подчиненные — чле-

нами тела, которым он может безоговорочно отдавать приказания.

В доме для сирот распоряжение идти спать может быть отдано 160

Детям. И опекун может распорядиться относительно того, в какую цер-

ковь должен ходить его питомец. Но в обоих случаях эти распоряжения

являются производными изначальной родительской власти и родитель-

165

ских полномочий, поскольку мы предполагаем, что родители отделяют

весь остальной мир как нечто второстепенное от тех, кому они отдают

приказания, — от своих детей. Мы позволяем родителям распоряжаться

по их усмотрению лишь потому, что у этих родителей дети, как прави-

ло, стоят на первом месте. И точно так же, у хорошего офицера его под-

чиненные стоят на первом месте, впереди всех остальных. Таким обра-

зом, открытое нами грамматическое качество — это не известная учеб-

никам по языку предпосылка всего силового поля приказаний и послу-

шания. Это силовое поле способно образоваться лишь тогда, когда слу-

шающий может полагаться на то, что говорящий действительно думает

только о нем, слушающем. Возможно, здесь можно говорить о

vocativus

exclusivus

(76). Любая супружеская пара свидетельствует о нем.

Мне кажется, что в наши дни роль звательного падежа понята столь

же мало, как и повелительного наклонения. Немногие обращают внима-

ние на то, что в языках имеются особые виды повелительного наклоне-

ния. Такие образования, как Ганс, Фриц, Курт, мы обычно называем

уменьшительными именами, ласкательными именами, шутливыми име-

нами. Не вызвано ли это, однако, лишь тем, что грамматики стремятся

представить первый падеж, звательный, как восклицание? Если это все-

таки восклицание, то нельзя недооценивать его формообразующую силу

в именах. Звательный падеж — это не языковая роскошь. Конечно, если

исходить из не способных говорить вещей и из того, что люди — факт

природы, то время возникновения языка выпадает из поля зрения. Ведь

имя «незабудка» все же должно было напоминать нам обо всем звучащем

мироздании, в котором никто не мог говорить о предмете, вещи или че-

ловеке, если прежде он не обращался с речью к этой вещи, этому пред-

мету, этому человеку. Однако лингвисты исходят из некоей коллекции

слов и начинают с adversativ'a, некоего противительного падежа, т.е. та-

кой речи, когда мы говорим о творении за его спиной. И эту могильную

плиту лингвисты называют обычной формой «именительного падежа».

Тот, для кого универсум состоит из «противительных падежей», должен

превратить его в атомные бомбы. Ибо противостоящее мне, противи-

тельное, предмет, я воспринимаю в качестве чего-то угрожающего до тех

пор, пока не смогу орудовать им по своему усмотрению.

Мир лингвистики считал нормальным начинать анализ языка с таких

фраз, как «Зевс

посылает

дождь», или «солнце сияет», или «солдаты мар-

шируют», или, что еще хуже, с противительных форм «Зевс», «солнце»,

«солдаты». Платоновский диалог

«Кратил»

являет собой печальный обра-

зец такого негибкого подхода к языку. Как автор этого диалога может счи-

таться святым гуманитарного исследования — великая тайна. Совершен-

но очевидно, что Платон потерял связь со своим народом. И сближение с

ним состояло не в том, чтобы говорить с помощью именительных паде-

жей,

а

в

том, чтобы взывать: «Зевс, пошли нам

дождь!».

Не

следует

думать,

что я всего лишь занимаюсь здесь игрой грамматическими формами. Це-

лые народы были побеждены с помощью звательного падежа. Наиболее

выразительным примером этого является город Рим. Этот маленький кло-

чок земли посреди Лация в VI в. отказался от культа

Зевса-Вейовиса

(77),

маленького Зевса в образе юноши, выступающего в качестве бога преис-

подней. И в то время как Рим упрочивал свое собственное понимание,

166

римляне сосредоточили свое внимание на Юпитере, звательном падеже

«Зевса-отца». С помощью этого римского звательного падежа «Зевса-отца»

имя, бытовавшее у латинян, было оттеснено на задний план, оно «прозя-

бало» в сельской местности, где ему еще сохраняла приверженность семья

Юлия Цезаря. Граждане Рима могли взирать свысока на этих отсталых

крестьян. Римляне никогда не употребляли какой-нибудь «именительный

падеж» для называния своего верховного божества, и Геркулес — это тоже

звательный падеж.

Мамертины

(78) были прозваны так потому, что они

дважды призывали Марса: «Марс, Марс, Map-Map» (79).

Пошли дождь, Зевс, пошли дождь, Юпитер! Солдаты, маршируйте!

Солнце, свети! Будь моей женой! Эти обращения образуют первый слой

языка, и в живом универсуме призывы и требования появляются раньше,

чем имена. В нашей грамматике приводятся примеры звательного падежа.

При этом его целью объявляется призывание

тех

лиц, к которым обраща-

ются с речью. Но уже колебания в выборе выражений для обозначения это-

го главного процесса — «призывать», «звать», «звательный падеж» и «воззва-

ние», «обращение» — выдают некоторую неуверенность. Выражение «при-

зыв» точно так же отличается от выражений «vocativ» и «apellativ». Но «зва-

тельный падеж», «призыв» и «падеж» с необходимостью взаимосвязаны. Го-

ворящий сам бросается в них. Мы обретаем самих себя в наших звательных

падежах. Гак же, как мать становится матерью лишь потому, что она при-

зывает по имени своего ребенка, мы делаемся офицерами, когда отдаем

приказания своим подчиненным, или становимся учителями, поскольку

наши ученики встают, когда мы к ним обращаемся. Звательные падежи на-

правляют что-то на того, кто их произносит. Они увлекают за собой. Фран-

цузское предложение

«Je

suis

leur

chef;

il

faut

queje

les

suive»

(80) — не про-

сто шутка, оно вполне истинно. Своей формой жизни мы обязаны тем, кого

призываем, — и притом с помощью звательного падежа (81).

Когда Гомер призывает Музу, он отнюдь не играет с архаическими фор-

мами, как это делает поэт нашего барокко. Нет, Гомер утрачивал самого

себя, свою собственную прозаическую самость в этом призыве и, тем са-

мым, пускал корни в поэтической сфере олимпийских Муз. Когда Цезарь

в своем знаменитом обращении к легионерам назвал их квиритами (82), т.е.

гражданскими лицами, то в это же самое мгновение в силу этого обраще-

ния Цезарь и солдаты оказались в области гражданского мира города Рима.

Точно

так же Гомер переносился на Олимп для того, чтобы быть в состоя-

нии запеть свою песню в возвышенном настроении боговдохновенного

певца. Пускай нам, александрийцам, каковыми мы на самом деле являем-

ся, трудно всерьез воспринять этот смысл его призыва. Но мы можем про-

никнуть в великое время рождения поэзии лишь тогда, когда будем сопро-

вождать Гомера в его перемещении в эту страну, находящуюся за предела-

ми его повседневной самости, страну, которую он первым из всех челове-

ческих существ призван был открыть. Чтобы мы снова поверили в богиню

Гомера, среди нас выступил Гёльдерлин (83), какдар Муз. Всякий раз, когда

наши звательные падежи оказываются изначальными, происходит так, что

мы живем в наших звательных падежах или поселяемся в них. В наши дни

это

едва

ли кто понимает. Французы XIX в. сделали из Эллады культ. Даже

когда граф

Гобино

(84) прославлял средневековье в своем «Амадисе», или

когда Клемансо (85) проявлял чудеса политического красноречия, или в

167

произведениях

Анатоля

Франса, Флобера, Виктора Гюго и многих дру-

гих, — везде призывалась Греция. Как это происходило? Я приведу особен-

но яркий пример. Гобино с помощью одних только звательных падежей

дает нам понять, насколько сильно ему хотелось бы навязать нам Афины в

качестве духовной родины. Он наверняка гордился следующей строкой:

«Et

toi, Athenes, Athenes, Athenes, Athenes

—»

(86).

И здесь мы видим четыре звательных падежа. Но душа поэта с помо-

щью этого призыва приходит на свою настоящую родину. Эта шалость

гения Гобино превращает Афины в часть средневекового мира. И Джу-

льетта ведет себя соответствующим образом, когда произносит имя Ро-

мео, — но у нее, любящей и любимой, обращенный к ней императив

оказывается запечатлен в самой глубине сердца, как огненный знак: «It

is my soul that calls upon my name» (87).

Звательный падеж и призыв еще не осуществили своих притязаний в

лингвистике и социологии, не говоря уже о политических науках. Иначе

первые строки «Илиады» и «Одиссеи» привлекли бы больше внимания

тех, кто отрицает их единство. Если бы они поняли призывание Музы как

призывание духовной родины певца, то они сумели бы осознать, каким

образом «гнев» и «муж» были странами, странами души, которые увлекли

великого поэта в страну Муз. Никакая последующая мысль никогда не

была бы в состоянии так сосредоточить в себе промежуток времени меж-

ду первым и последним словами «Илиады» и «Одиссеи»,

как

эти

два сло-

ва. И нам предлагают считать, будто последующая мысль, простая сово-

купность отрывочных, механически соединенных между собою сведений,

лишь задним числом создала эту столь привлекательную дугу времен меж-

ду ожиданием и исполнением гнева мужа? Филологи от Вольфа (88) до

Виламовица

(89) ничего не понимали в религии имен. Здоровье говоряще-

го, дающее ему способность переноситься в поэтическую страну, раньше

называлось ответом, а теперь перегруженным словом «ответственность».

В английском языке из «response» также возникло скучное слово «respon-

sibility». В

наши

дни «ответственность» и «responsibility» утратили свой

блеск. Их воспринимают слишком активно. «Гансик, иди сюда!» — это

языковая связь, благодаря которой мать и ребенок отказываются от сво-

их прежде существовавших самостей: она, вкладывая всю себя в зватель-

ный падеж, и Гансик, относя к себе императив и взбираясь на него как на

скамеечкудля

ног, которая теперь сообщает ему его самобытность. Конеч-

но, мать делает это из чувства ответственности за своего ребенка. Но не

следует при этом недооценивать ее отказ от собственного «я», ее превра-

щение-в-мать, если это звучит

лучше.

Никто не может быть ответствен-

ным, если это не будет ответом. В словаре индейских наречий, во втором

томе, Э.Сепир (90) приводит интересный материал о звательном падеже в

сфере семейных отношений, а другой исследователь,

Трахтенберг,

следу-

ет ему в этом вопросе. Еще один языковед,

Майнхоф,

указывает, что в ди-

алекте «корана» языка готтентотов слова в звательном падеже утрачивают

свои суффиксы грамматического рода. Современная грамматика не заме-

чает того, насколько двузначна любая жизнь. Она колеблется между дея-

тельным бытием и долженствованием претерпевать воздействия. Поэто-

му она должна руководствоваться средним регистром и иметь возмож-

ность определяться им. Никто не становится ответственным благодаря

168

нравоучениям. Человек должен, так сказать, погрузиться в среду между

солидарностью и обособлением, получить определенность, и тогда все ос-

тальное придет само собой. Мы обязаны греческому языку, по меньшей

мере, знанием такой формы речи — среднего залога. Но вся сегодняшняя

терапия души должна заново открыть утраченный нами средний залог. Бог

ничего не «делает», он — рождает (Ис. 42 : 14; Ин. 16 : 21).

Капитан, способный сказать своим подчиненным: «Третья рота, взять

деревню!»,

делает их активными, поскольку он верит в них, поскольку он

вкладывает самого себя в имя людей, к которым обращается. Солдаты,

берущие деревню, из-за того, что они восприняли приказание своего ка-

питана, не стали «пассивными» в грамматическом смысле. Со своей сто-

роны, он не является «активным» в грамматическом смысле. И капитан,

и его подчиненные одновременно активны и пассивны. И это — нор-

мальное человеческое состояние. Любая не мучимая вопросами, непро-

извольно возникшая, счастливая и благословенная человеческая группа

живет в среднем залоге, когда различие между активным и пассивным

залогом остается неразвернутым и является менее важным, чем попере-

менная речь людей, верящих в объемлющую их солидарность. Без этой

корреляции между звательным падежом и повелительным наклонением

заключение брака было бы невозможным. Здесь говорящий живет в зва-

тельном падеже. Слушающий оживает в повелительном наклонении.

Ужасные злоупотребления, вроде «Милый, вымой посуду», «Любимый,

держи язык за зубами», не могут опровергнуть великую истину правиль-

ного использования языка. Разумеется, психологи упразднили бы заклю-

чение брака, поскольку оно могло бы привести к пагубному исходу.

Средний залог рассматривается грамматиками как странная особен-

ность греческой грамматики и отложительной формы латинского глаго-

ла. Но это —

язык

рая и невинности, язык неразрушенной солидарнос-

ти. Напротив, немецкий язык болен.

Другой пример грамматического здоровья может быть позаимствован из

исторической формы

языка.

Ребенок, которого спрашивают: «Что вы сегод-

ня ели на

обед?»,

обычно отвечает: «Мы ели капусту». Если он ответит: «Я

ел капусту», то мы можем быть уверены, что у него дома что-то неладно. Не

только еда создает опыт общности, посредством которой освящается пита-

ние, поскольку оно объединяет людей друг с другом. Похоже, что фактом

является и то, что мы требуем сделать прошедшую историю «нашей»,

«но-

стрифицировать»

ее и говорить об общественных событиях во множествен-

ном числе величия: мы, наш, нам. Та же самая мать и

тот

же самый ребе-

нок, которые живут в отгороженной от общества ситуации, называемой

«Гансик,

иди

сюда!»,

которые

выбирают

друг

друга и ради

друг

друга забы-

вают об остальном мире, будут выражать те же предложения с помощью

«мы». Мать даже с радостью намеренно подчеркнет тот имевший место

факт, что Гансик выполнил приказание. Рассказ о событии, когда мальчик

сначала не послушался, часто инстинктивно облекается в форму «мы».

Мать — особенно в присутствии Гансика, — как правило, не скажет ни «он

пришел», ни «ты пришел», а «И наконец мы

пришли!».

«Мы» — это блаженство истории и памяти. Покуда я говорю о моем

прошлом с помощью «я», я не примирился с самим собой. Оглядываясь на-

зад, мы пытаемся говорить с помощью обобщений. Мужчина может ска-

169