Рубин А.Б. Современные методы биофизических исследований (Практикум по биофизике)

Подождите немного. Документ загружается.

приводит к

эллиптичности.

Ориентация эллипса (направление его

большой оси)

будет

определяться разной скоростью распростране-

ния

в среде этих

двух

составляющих (левой и правой), т. е. кру-

говым

двулучепреломлением.

Так как оптически активная среда бу-

дет иметь для таких составляющих разные показатели преломления

(n

L

и n

R

), то это приведет к фазовому

сдвигу

между

компонентами

(пропорциональному An =-- /г/. — пгд и при их сложении — к пово-

роту

большой оси эллипса (рис. 11). Отсюда

следует,

что большая

ось эллипса окажется не параллельной направлению поляризации

падающего на объект линейно поляризованного света и

будет

по-

вернута относительно оси у на

угол

Ф, т. е. возникает

оптическое

вращение

(ОВ). Если среда практически не поглощает свет, то,

оставаясь плоскополяризованным, он просто изменит свою ориен-

тацию — произойдет поворот плоскости поляризации.

Оптическое вращение Ф и эллиптичность Н обычно выражаются

в

градусах

в соответствии с соотношениями

,.— n

R

); е=2,303(/4

;

. —Л

где / — толщина образца, к — длина волны падающего света.

Величина кругового двулучепреломления (n

L

— n

R

), как пра-

вило,

невелика, и поэтому непосредственно измеряют Ф. В

случае

кругового дихроизма обычно измеряют величину АА -- A

L

—

— A

R

, поскольку она превышает величину эллиптичности, в можно

рассчитать, воспользовавшись вышеприведенным соотношением.

Величина молярного вращения или эллиптичности определяет-

ся

из соотношений

[Ф|м-

100Ф/(с/); [в]

м

- 1006/(6-/),

где с — концентрация в молях на литр, / — длина оптического

пути. Для полимерных молекул (например, полипептидов или бел-

ков) вычисляют оптическую активность на 1 моль мономерных звень-

ев или аминокислотных остатков.

При

измерении КД

результаты

в ряде

случаев

представляют как

разницу молярных коэффициентов экс'тинкции (г) для составляю-

щих с левой и правой круговой поляризацией, используя уравне-

ние

1С-)]

М

=

3300

(е,. — e

R

).

Величина КД, которая определяется разницей в поглощении

(Ai, —

Ар>)

и ОВ, возникающего из-за различий показателей пре-

ломления (n

L

— пц)>

будут

зависеть от частоты (или длины волны).

Можно ожидать, что функции 9().)иФ (к)

будут

походить на зави-

симость от длины волны обычного поглощения А и показателя пре-

ломления п.

Зависимость ОВ от частоты носит название

дисперсии

оптичес-

кого

вращения

(ДОВ). В области полосы поглощения (в области КД)

ДОВ становится аномальной, имея нулевое значение в максимуме

поглощения (совпадает с максимумом или минимумом спектра

КД).

В области спектра вне полосы поглощения ДОВ называется

31

нормальной

и обычно изменяется плавно (спадает медленно), под-

чиняясь

уравнению

Друде

где

Н{К

г

1

— постоянная, которая характеризует интенсивность поло-

сы в спектре КД, Я

;

—длина волны в максимуме полосы, соответ-

ствующая нулевому значению ДОВ, R

t

— сила вращения i-nepe-

хода

(мера интенсивности поглощения).

В

случае

системы с несколькими собственными частотами (мак-

симумами поглощения)

Сила вращения полосы в спектре КД определяется площадью этой

полосы с

учетом

ее знака и связана с в (к) следующим образом:

где N

A

— число

Авогадро,

h — постоянная Планка, с — скорость

света. При наличии нескольких полос поглощения имеет место соот-

ношение

2 Rf ~ О, которое называется

правилом

сумм.

i

Приведенные выше соотношения показывают, что КД проявля-

ется только в области полос поглощения

(эффект

Коттона),

а оп-

тическое вращение наблюдается и в той области, где поглощение

света практически

отсутствует.

Это легко объясняет тот факт, что

ряд веществ имеет оптическое вращение в той области, где они не

поглощают свет. Так, сахароза обладает ОВ в видимой области спек-

тра.

Известно,

что каждой полосе поглощения можно поставить в со-

ответствие линейный осциллятор. Он не обладает способностью вра-

щать плоскость поляризации света. Однако если осцилляторы взаи-

модействуют

между

собой, что возникает, например, при сближе-

нии

хромофоров, то в таких системах может возникнуть оптическая

активность. Если осцилляторы до их сближения имели одинаковые

частоты, то при возникновении взаимодействия

между

ними поло-

са поглощения v

0

, соответствующая изолированным осцилляторам

(невзаимодействующим мономерам), расщепится. Для системы, со-

стоящей из

двух

связанных осцилляторов (для димера), частота

v,, расщепится на две с частотами \\ и v

2

.

Такая

модель была предложена Куном и состояла из

двух

взаимо-

действующих осцилляторов, расположенных в разных плоскостях

и

ориентированных под

углом

ф по отношению

друг

к

другу.

Когда

два мономера не взаимодействуют (димер состоит из невзаимодей-

ствующих

мономеров), то при измерении поглощения с частотой

v

(

,

•

(£* — E

0

)!h, (где Е* и Е

о

— энергии возбужденного и ос-

новного энергетических уровней мономера) невозможно выявить,

какой

из мономеров переходит в возбужденное состояние. Од-

Л2

нако

при наличии взаимодействия

между

мономерами возмущение

будет

расщеплять возбужденное состояние такого димера и вели-

чина расщепления составит 2Av. В этом

случае

частоты полос по-

глощения димера

будут

равны v, = v

0

+ Av и v

2

= v

0

— Av со-

ответственно. Величина расщепления 2Av является функцией рас-

стояния

между

мономерами R и

угла

q>

между

моментами перехо-

дов, которые соответствуют поглощению этих мономеров (т.е. за-

висит от их ориентации). Интенсивность полос поглощения димера

£>i и D

2

зависит только от

угла

между

моментами переходов мономе-

ров,

поскольку Dj = D

0

-j-D

0

cos ср; D

2

= D

o

—D

o

cos q>, где D

o

—

дипольная сила мономера. При этом полная интегральная интен-

сивность поглощения димера равна удвоенной интенсивности мо-

номера и не зависит от его геометрии: D

x

+ D

2

= 2D

0

.

При

прохождении линейно поляризованного света с частотой v

через слой вещества единичной толщины с концентрацией димеров

d плоскость его поляризации повернется на

угол

Ф (произойдет оп-

тическое вращение):

где е и т — заряд и масса электрона, с — скорость света, /

0

— си-

ла осциллятора, R — расстояние

между

мономерами, ф —

угол

между

моментами переходов мономеров, v

t

и v

2

— частоты полос

поглощения димера. Уравнение показывает, что Ф = 0, если R или

Ф

равны нулю, и что при отсутствии взаимодействия (v

x

= v

2

=

=---

v

n

)

между

осцилляторами оптическое вращение

отсутствует.

Сис-

тема, имеющая плоскость или центр симметрии, оптически не ак-

тивна.

В спектре КД димера, образованного двумя взаимодействую-

щими

молекулами мономера, проявятся две полосы, которые

будут

соответствовать экситонным полосам поглощения с частотами v

t

и

v

2

. Вклад в эти полосы поглощения в соответствии с теорией

будут

вносить три компонента, отражающие соответственно суммарный

КД

двух

изолированных мономеров и возмущение мономеров элект-

рическим полем димера, магнитоэлектрическое взаимодействие и

экситонное

взаимодействие. В большинстве случаев КД димера бу-

дет определяться именно третьим компонентом, т. е.

экситонным

взаимодействием,

и зависеть от расстояния

между

мономерами и их

взаимной ориентации. В том случае, если значение силы вращения

определяется экситонным взаимодействием, интенсивность обеих

полос поглощения в спектре КД димера

будет

одинакова, однако по-

лосы

будут

иметь противоположную направленность («+» и «—»

соответственно). Такой спектр называется

консервативным,

по-

скольку суммарная сила вращения

будет

равна нулю (/?j

-+•

R

t

=0).

В том случае, если величина расщепления 2Av невелика, изме-

ряемый КД окажется гораздо меньшим по сравнению с интенсивно-

стью каждой из полос в отдельности вследствие суммации

двух

про-

33

тивоположно направленных компонентов. С

другой

стороны, спектр

КД имеет значительное преимущество перед обычным спектром по-

глощения благодаря существованию полос противоположного зна-

ка,

которые значительно

легче

обнаружить по КД, в особенности

при

небольшой величине экситонного расщепления. Так как

экси-

тонный

член в уравнении для определения силы вращения перехо-

дов в димере

будет

представлять собой смешанное произведение

трех

векторов (моментов перехода для обоих мономеров и расстоя-

ния

между

центрами мономеров), то для некоторых конформаций

димера КД исчезает. Так, если хромофоры в димере параллельны,

компланарны

или взаимно перпендикулярны, спектра КД не

будет

(в

первых

двух

случаях

расщепление есть, а сигнала КД — нет, в

последнем —

отсутствует

расщепление и суммарный КД равен ну-

лю).

Таким

образом, метод КД оказывается весьма чувствительным к

конформаций

молекул, включающих совокупность хромофоров. В том

случае, если мономеры

обладают

относительно малым КД, обычно

исследуют

разностные спектры КД (А6 — [в] димера — [в] моно-

мера).

Расчет КД различного ряда олигомеров биологического про-

исхождения, как правило, производят таким же образом, как и для

димеров. Конформационный анализ значительно упрощается, если

спектр КД в основном определяется экситонным членом. В этом слу-

чае дипольные силы для различных полос можно определить из

спектра поглощения, направления дипольных моментов — из спект-

ров линейного дихроизма и необходимо вычислить лишь величину

расщепления. Однако, поскольку мономер часто может иметь не-

сколько полос поглощения, вычисление магнитоэлектрического и

экситонного

членов сильно затрудняется из-за необходимости учи-

тывать взаимосвязь

между

полосой одного мономера и набором по-

лос

всех

других

мономеров.

Тем не менее для целого ряда биологически важных полипепти-

дов ситуация упрощается, например из-за малого влияния боковых

групп молекулы на ее оптические свойства (как в

случае

поли-L-

аланина),

и

тогда

в ближнем ультрафиолете учитываются лишь

я

-*•

л*- ил-»- я*-переходы в полипептиде. Оказалось, что в этих

случаях

расчетный спектр КД хорошо совпадает с эксперименталь-

ным

(например, для поли-Ь-аланина).

Методы ДОВ и КД широко применяют для изучения конформа-

ций

белков, нуклеиновых кислот, при исследовании взаимодейст-

вия

белков с малыми молекулами, при анализе образования крупных

комплексов из субъединиц, при изучении

структуры

пигмент-бел-

ковых комплексов и т.п.

Спектры КД очень чувствительны к локальным взаимодейст-

виям,

и

даже

в том случае, если не

удается

дать

полное структурное

описание,

изменения в

структуре

обычно проявляются при регист-

рации

кругового дихроизма. Спектры КД часто применяют при изу-

чении

связывания биополимеров с малыми молекулами. При этом

34

малые молекулы сами по себе

могут

быть и оптически неактивными,

однако при связывании с полимером из-за электронных взаимодей-

ствий с центром связывания или вследствие конформационных изме-

нений

величина полос в индуцированном спектре КД

будет

фактичес-

ки

отражать свойства биополимера. Наиболее удобными в этом

случае

будут

такие молекулы, которые способны поглощать видимый свет.

В индуцированный КД

будут

вносить вклад как одноэлектронные

члены (отражающие влияние окружения), так и экситонные члены

(отражающие взаимодействие

между

компонентами). Например, в

гемоглобине оптическая активность групп гема в основном

будет

определяться взаимодействием с соседними остатками белковой мо-

лекулы.

Спектры КД и ДОВ широко используют для определения коли-

чества спиральных

структур

в макромолекулах. Асимметричная

природа

«-углеродного

атома полипептидов и белков частично свя-

зана с поглощающими в видимой и ультрафиолетовой областях

близко расположенными амидными группами. Это, в свою очередь,

приводит к появлению КД и ДОВ, которые

могут

значительно уве-

личиваться из-за влияния вторичной структуры белка (наличия

оптически активных а-спиралей или Р-структур). Поскольку поло-

сы в спектре КД лучше разрешены, чем в спектрах ДОВ, первый

метод с успехом используют для количественного определения со-

держания вторичных

структур

(а-спиралей, р-структур, конформа-

ции

беспорядочного клубка). Однако ДОВ, распространяясь на бо-

лее широкий диапазон частот,

дает

информацию о тех областях

спектра, которые лежат вне полос поглощения и часто за предела-

ми

спектрального интервала, регистрируемого на обычно используе-

мых приборах (например, расположены в ультрафиолетвой части

спектра).

Определение относительной доли вторичных

структур

белков

производят при измерении КД в диапазоне от 190 до 230 нм. Бел-

ковую молекулу при этом рассматривают как линейную комбина-

цию конформационных участков в состояниях а-спирали, Р-слоев

и

беспорядочного клубка, а спектры КД сравнивают со спектрами го-

мополипептидов известно» конформации. Такое приближение ока-

зывается возможным, поскольку экспериментальные данные пока-

зали, что спектр КД в исследуемом диапазоне мало зависит от при-

роды алифатических боковых групп, а в основном определяется по-

липептидным остовом.

В последнее время находит применение метод

магнитного

круго-

вого

дихроизма

(МКД).

Этот метод основан на индуцировании опти-

ческой активности (в том числе и у

«нехиральных»

молекул) наложе-

нием

статического сильного магнитного поля. При этом у оптичес-

ки

неактивных молекул появляется как КД, так и ДОВ, а у «хираль-

ных»

молекул наряду с полосами в естественном КД обнаруживают-

ся

индуцированные магнитным полем новые полосы. Теория мето-

да МКД достаточно сложна, и

существует

лишь несколько приме-

35

ров,

когда МКД использовали для выяснения структурно-функцио-

нальных свойств макромолекул. На возможности этого метода ука-

зывают, например, такие факты, как различие спектров МКД для

триптофана и тирозина при достаточно близких для этих веществ

спектрах поглощения.

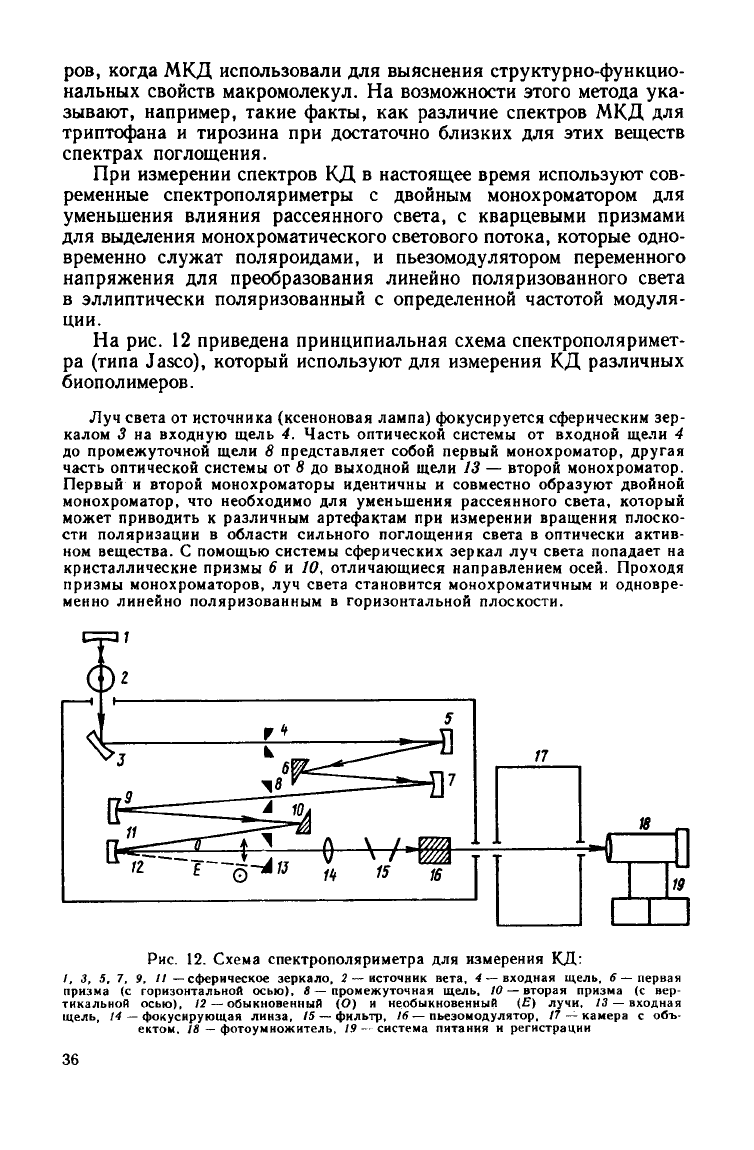

При

измерении спектров КД в настоящее время используют сов-

ременные спектрополяриметры с двойным монохроматором для

уменьшения влияния рассеянного света, с кварцевыми призмами

для выделения монохроматического светового потока, которые одно-

временно

служат

поляроидами, и пьезомодулятором переменного

напряжения

для преобразования линейно поляризованного света

в

эллиптически поляризованный с определенной частотой модуля-

ции.

На

рис. 12 приведена принципиальная схема спектрополяримет-

ра (типа Jasco), который используют для измерения КД различных

биополимеров.

Луч света

от

источника (ксеноновая лампа) фокусируется сферическим

зер-

калом

3 на

входную

щель

4.

Часть оптической системы

от

входной щели

4

до промежуточной щели

8

представляет собой первый монохроматор,

другая

часть оптической системы

от 8 до

выходной щели

13 —

второй монохроматор.

Первый

и

второй монохроматоры идентичны

и

совместно

образуют

двойной

монохроматор,

что

необходимо

для

уменьшения рассеянного света, который

может приводить

к

различным артефактам

при

измерении вращения плоско-

сти поляризации

в

области сильного поглощения света

в

оптически актив-

ном

вещества.

С

помощью системы сферических зеркал

луч

света попадает

на

кристаллические призмы

6 и 10,

отличающиеся направлением осей. Проходя

призмы

монохроматоров,

луч

света становится монохроматичным

и

одновре-

менно

линейно поляризованным

в

горизонтальной плоскости.

Рис.

12.

Схема спектрополяриметра

для

измерения

КД:

/,

3, 5. 7. 9, //—сферическое зеркало, 2 — источник вета, 4 — входная щель. 6 — первая

призма (с горизонтальной осью), 8 — промежуточная щель, 10 — вторая призма (с вер-

тикальной осью), 12 —обыкновенный (О) и необыкновенный (£)

лучи,

13 — входная

щель,

/•*

—фокусирующая линза, /5 — фильтр,

16

— пьезомодулятор, /7 — камера с объ-

ектом. 18 — фотоумножитель, 19 — система питания и регистрации

36

В некоторых приборах призмы изготовлены

из

расплавленного

кварца,

и в

этом

случае

луч

света оказывается монохроматичным,

но

не

поляризованным.

Для

линейной поляризации монохроматичного

луча

на его

пути помещают дополнительно призму Рошона. Линей-

но

поляризованный свет

далее

преобразуется

в

свет

с

левой

и пра-

вой

круговой поляризацией

с

помощью специального устройства

—

пьезомодулятора. Пьезомодулятор формирует

с

помощью квар-

цевого элемента

(на

основе пьезоэлектрического эффекта)

из про-

ходящего через него светового пучка свет

с

круговой поляри-

зацией.

При

подаче

на

электроды пьезомодулятора переменного напря-

жения

линейно поляризованный свет становится после прохожде-

ния

через пьезокристалл эллиптически поляризованным. Эллиптич-

ность

поляризации изменяется

в

такт

с

частотой переменного напря-

жения.

При

некотором оптимальном напряжении свет, проходящий

через кристалл, приобретает

левую

или

правую

круговую

поляри-

зацию.

Если

в луч

такого света

с

круговой поляризацией поместить

оптически

активное вещество,

то

интенсивность света, прошедшего

через

это

вещество,

будет

изменяться

во

времени. Сигнал, регистри-

руемый

с

помощью специальной электрической схемы, пропорциона-

лен

разнице

в

поглощении

лучей

с

правой

и

левой круговой поля-

ризацией.

§

7. Флуоресцентная спектроскопия. Общие закономерности,

лежащие в основе флуоресцентной спектроскопии

Фотопроцессы

в

биологических системах сопровождаются возник-

новением

электронно-возбужденных состояний, характеризующих-

ся

определенной энергией, временем жизни, структурными свойст-

вами.

По

сравнению

с

поглощением испускание света происходит

в

течение более длительного времени.

В

этот период

в

молекулярных

структурах

происходит

ряд

изменений, которые оказывают влия-

ние

на

спектры флуоресценции системы, позволяющие получить

информацию

об ее

электронно-возбужденных состояниях.

Полная

энергия состояния молекулы,

Е

складывается

из

энер-

гии

электронного возбуждения

Е

е

,

колебательной энергии

Е„ и

вращательной энергии

Е

т

.

Таким образом,

при

поглощении кван-

та света молекулой полное изменение энергии можно представить

в

следующем

виде:

ftv = АЕ

е

+ AE

V

+ А£

г

.

Энергия вращатель-

ных квантов меньше,

чем

колебательных,

а их

энергия,

в

свою

оче-

редь, меньше энергии электронных

(Е

г

« 10

10

Гц, E

v

« 10

13

,

Е

е

« 10

18

Гц).

Возможные электронные переходы

и

энергетические состояния

молекулы обычно представляются

в

виде схемы уровней энергии,

где каждый электронный уровень расщепляется

на ряд

колебатель-

ных подуровней,

а

каждый колебательный

— на ряд

вращатель-

ных подуровней

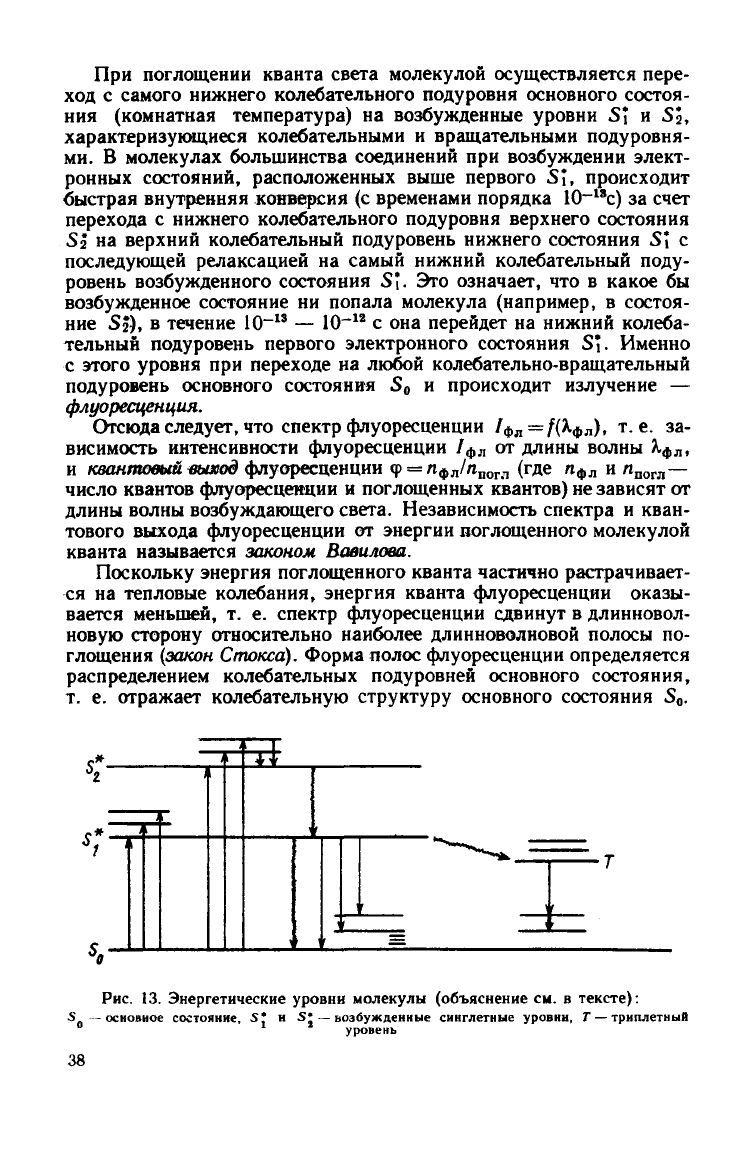

(рис. 13).

37

При

поглощении кванта света молекулой осуществляется пере-

ход с самого нижнего колебательного подуровня основного состоя-

ния

(комнатная температура) на возбужденные уровни S' и S'

2

,

характеризующиеся колебательными и вращательными подуровня-

ми.

В молекулах большинства соединений при возбуждении элект-

ронных состояний, расположенных выше первого SJ, происходит

быстрая внутренняя конверсия (с временами порядка

10~

13

с)

за

счет

перехода

с нижнего колебательного подуровня верхнего состояния

S1 на верхний колебательный подуровень нижнего состояния S\ с

последующей релаксацией на самый нижний колебательный

поду-

ровень возбужденного состояния S\. Это означает, что в какое бы

возбужденное состояние ни попала молекула (например, в состоя-

ние

SJ), в течение 10~

ls

— 10~

12

с она перейдет на нижний колеба-

тельный подуровень первого электронного состояния S*. Именно

с этого уровня при

переходе

на любой колебательно-вращательный

подуровень основного состояния S

o

и происходит излучение —

флуоресценция.

Отсюда

следует,

что спектр флуоресценции /ф

л

= /(Л.ф

Л

), т.е. за-

висимость интенсивности флуоресценции /

фл

от длины волны к

фл

,

и

квантовый

выход

флуоресценции ф = л

фл

/л

погл

(где п

фл

и п

погл

—

число квантов флуоресценции и поглощенных квантов) не зависят от

длины волны

возбуждающего

света. Независимость спектра и кван-

тового

выхода

флуоресценции от энергии поглощенного молекулой

кванта называется

законом

Вавилова.

Поскольку энергия поглощенного кванта частично растрачивает-

ся

на тепловые колебания, энергия кванта флуоресценции оказы-

вается меньшей, т. е. спектр флуоресценции сдвинут в длинновол-

новую сторону относительно наиболее длинноволновой полосы по-

глощения

(закон

Стокса).

Форма полос флуоресценции определяется

распределением колебательных подуровней основного состояния,

т. е. отражает колебательную

структуру

основного состояния S

o

.

i

I

\

i

1

1

=

Рис. 13.

Энергетические

уровни

молекулы

(объяснение

см. в

тексте):

S

—

основное

состояние,

S' н SJ —

возбужденные

синглетные

уровни,

Т —

триплетный

уровень

38

Рис. 14.

Зависимость

потенци-

альной

энергии

(£)

системы

от

координат

ядер

(г)

молекулы

в

основном

и

возбужденном

состояниях

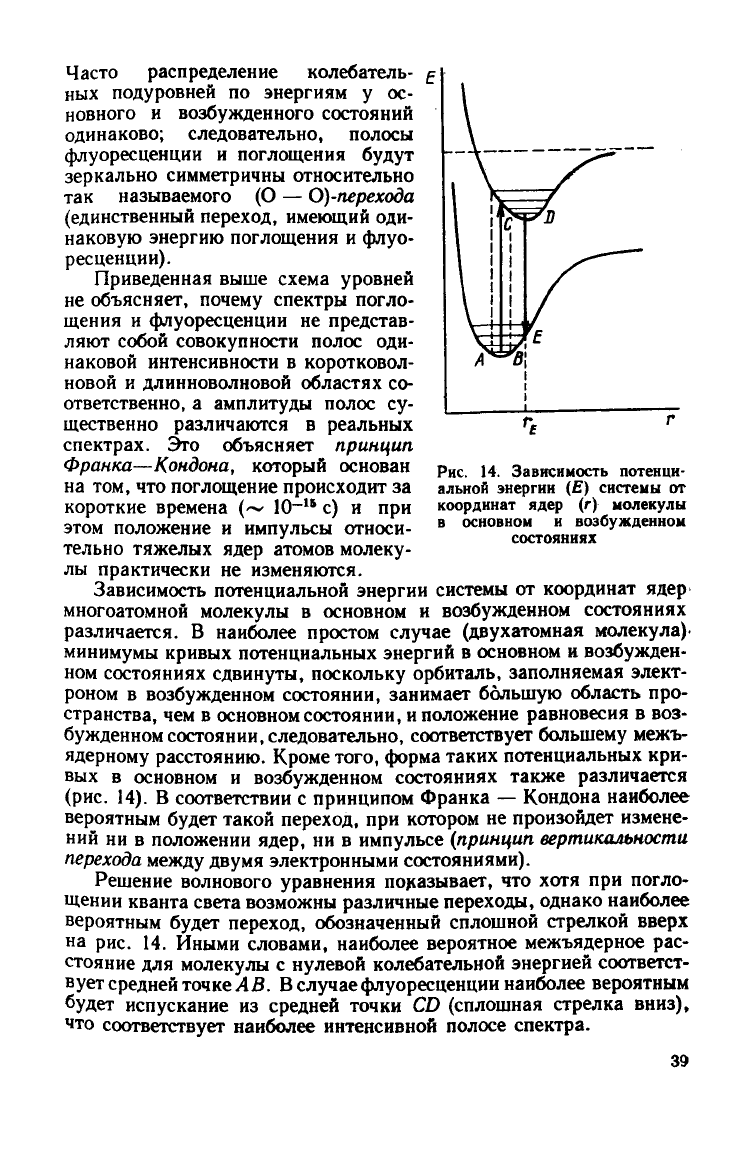

Часто распределение колебатель-

ных подуровней по энергиям у ос-

новного и возбужденного состояний

одинаково; следовательно, полосы

флуоресценции и поглощения

будут

зеркально симметричны относительно

так называемого (О —

О)-перехода

(единственный переход, имеющий оди-

наковую энергию поглощения и флуо-

ресценции).

Приведенная

выше схема уровней

не

объясняет, почему спектры погло-

щения

и флуоресценции не представ-

ляют собой совокупности полос оди-

наковой

интенсивности в коротковол-

новой

и длинноволновой областях со-

ответственно, а амплитуды полос су-

щественно различаются в реальных

спектрах. Это объясняет

принцип

Франка—Кондона,

который основан

на

том, что поглощение происходит за

короткие времена (~ 10~

и

с) и при

этом положение и импульсы относи-

тельно тяжелых ядер атомов молеку-

лы практически не изменяются.

Зависимость потенциальной энергии системы от координат ядер

многоатомной молекулы в основном и возбужденном состояниях

различается. В наиболее простом

случае

(двухатомная молекула)'

минимумы кривых потенциальных энергий в основном и возбужден-

ном

состояниях сдвинуты, поскольку орбиталь, заполняемая элект-

роном в возбужденном состоянии, занимает большую область про-

странства, чем в основном состоянии, и положение равновесия в воз-

бужденном состоянии, следовательно, соответствует большему межъ-

ядерному расстоянию. Кроме того, форма таких потенциальных кри-

вых в основном и возбужденном состояниях также различается

(рис.

14). В соответствии с принципом Франка — Кондона наиболее

вероятным

будет

такой переход, при котором не произойдет измене-

ний

ни в положении ядер, ни в импульсе

{принцип

вертикальности

перехода

между

двумя электронными состояниями).

Решение волнового уравнения показывает, что хотя при погло-

щении

кванта света возможны различные переходы, однако наиболее

вероятным

будет

переход, обозначенный сплошной стрелкой вверх

на

рис. 14. Иными словами, наиболее вероятное межъядерное рас-

стояние для молекулы с нулевой колебательной энергией соответст-

вует

средней точке АВ. В

случае

флуоресценции наиболее вероятным

будет

испускание из средней точки CD (сплошная стрелка вниз),

что соответствует наиболее интенсивной полосе спектра.

39

Форма спектра флуоресценции зависит от относительного взаимо-

расположения минимальных значений на кривых потенциальных

энергий

основного и возбужденного состояний. В большинстве слу-

чаев эти минимумы сдвинуты не сильно, а потенциальная кривая

для основного состояния возрастает с большей скоростью на

участ-

ке г > г

Е

по сравнению с участком, где

г<.г

Е

,

поэтому интенсив-

ность флуоресценции более резко уменьшается в коротковолновой

области по сравнению с длинноволновой. Интенсивность поглоще-

ния,

наоборот, более круто спадает в длинноволновой области, что

связано с резким возрастанием потенциальной кривой с уменьше-

нием

г (левая ветвь кривой). Органические молекулы имеют доста-

точно сложный набор колебательных уровней, поэтому вместо после-

довательности отчетливых максимумов (соответствующих простой се-

рии

колебательных уровней) в спектре сложных молекул наблюдает-

ся

широкая полоса.

Флуоресценция происходит с самого нижнего колебательного

уровня первого возбужденного состояния при переходе молекулы в

основное состояние. Для идеальных флуоресцирующих молекул

(ф

= 1) необходимо допустить, что в стационарных условиях число

актов испускания за 1 с

будет

равно числу актов поглощения, т. е.

все переходы из возбужденного уровня на основной

будут

сопро-

вождаться флуоресценцией.

В реальных ситуациях квантовый

выход

обычно меньше единицы,

поскольку с флуоресценцией конкурируют безызлучательные про-

цессы. Один из таких процессов —это внутренняя конверсия из

нижнего колебательного подуровня первого электронно-возбужден-

ного состояния S\ в основное S

o

за времена порядка 10-* с, когда

энергия

возбуждения теряется, например, при столкновении с мо-

лекулами растворителя или рассеивается по внутренним колеба-

тельным степеням свободы. Другими безызлучательными процессами

могут

быть интеркомбинационная конверсия с переходом в трип-

летное возбужденное состояние, сопровождающееся изменением

спина,

миграция энергии, фотохимическая реакция или дезакти-

вация

за счет тушения флуоресценции при взаимодействии с моле-

кулами тушителя Q.

При

отсутствии безызлучательных процессов (<р — 1) длитель-

ность пребывания молекулы в возбужденном состоянии определяет-

ся

радиационным,

или

естественным,

временем

жизни

x

R

.

При

возбуждении п„ молекул, когда <р = 1, скорость испуска-

ния

(флуоресценции) / или, иными словами, число флуоресцирую-

щих молекул за 1 с должно быть равно скорости поглощения и

пропорционально числу молекул (л) в системе в момент времени /:

/ = —(dn/dfl = k,n = k

f

n

0

е~*/' = /

0

е-*/',

где kj — константа скорости флуоресценции, / (квант/с).

Естественное время жизни возбужденного состояния связано с

константой скорости флуоресценции соотношением т

л

=

lik

f

.

40