Сулакшин С.С., Максимов С.В., Ахметзянова И.Р. и др. Государственная политика противодействия коррупции и теневой экономике в России, Том 1

Подождите немного. Документ загружается.

271

Глава 6. Человек, общество, политическая система как факторы коррупции и теневой экономики

Это обстоятельство оказывается особенно ценным для процесса зако-

нотворчества, поскольку конструирование уголовного закона есть, прежде

всего, процесс формулирования общих для всех правил поведения. В связи

с этим в расчет должны приниматься не только различные «за» и «против»

достижения удерживающего эффекта в конкретном случае, но и оценка ве-

роятности такого результата в массовом масштабе.

В-третьих, качественно различны механизмы психологического удер-

живающего воздействия наказания на лиц, относящихся к той или иной

макросоциальной группе, выделяемой на основе критерия доминирующего

типа уголовно-правовой установки

15

, т. е. свойственной всем представите-

лям данной социальной группы одинаковой (в существенных чертах) пред-

расположенности к устойчивому целенаправленному поведению по отно-

шению к запрету или правомочию, установленным уголовным законом.

Такой подход позволяет как среди чиновников, так и среди предприни-

мателей выделить ряд групп населения (или типов установки).

Первая группа — лица, для которых несовершение преступлений являет-

ся привычкой, т. е. полностью отсутствует готовность к совершению любых

преступлений (не только коррупционных или экономических) при любых

внешних и внутренних условиях (обозначим этот тип как S).

Вторая — лица, для которых привычным является совершение пре-

ступлений, обусловленных родом основной деятельности, т. е. абсолютная

готовность к нарушению уголовно-правового запрета при любых условиях

(N). Для этих двух полярных групп (типов) характерным является то, что в

выборе варианта поведения удерживающее воздействие играет ничтожно

малую роль. Иными словами, вероятность того, что на обладателя подоб-

ной установки угроза наказанием подействует каким-либо образом, близка

к нулю.

Третью, по-видимому, одну из наиболее представительных групп рас-

сматриваемых социальных категорий, отличает готовность к совершению

преступлений, обусловленных родом основной деятельности, при гарантии

безнаказанности (N

s

).

Четвертую (S

n

) — отличает предрасположенность к несовершению пре-

ступлений, обусловленных родом основной деятельности, при отсутствии

значимых отрицательных последствий (для уровня доходов, благополучия

семьи, служебной карьеры и т. п.).

Наконец, проведенные исследования позволяют выделить самую много-

численную группу (самый распространенный тип) рассматриваемых соци-

альных категорий, занимающую промежуточное положение между двумя

15

Явление установки впервые было обнаружено немецким психологом Л. Ланге при ис-

следовании ошибок восприятия. Определенное развитие эта теория получила в трудах

Д.Н. Узнадзе (Узнадзе Д.Н. Экспериментальные основы психологии установки. Тбилиси,

1961).

1.indb 271 1.indb 271 07.02.2008 15:28:1107.02.2008 15:28:11

272

Государственная политика противодействия коррупции и теневой экономике в России

последними, представители которой относятся к соблюдению одних запре-

тов как N

s

, а других — как S

n

. Эту группу (тип) можно условно обозначить

как N

s

S

n

. Объединение этих типов уголовно-правовой установки образует

ее континуум

16

.

Анализ изменений, происшедших внутри данного континуума в период

с 1985 г. по 2001 г., указывает на существенное расширение социально-пси-

хологической базы коррупционной и экономической преступности (прежде

всего, незаконного предпринимательства). В частности, это проявилось в

формировании в массовом сознании чиновников и предпринимателей к на-

чалу XXI в. новой господствующей уголовно-правовой установки — осоз-

нанной избирательно-криминогенной (36% опрошенных) взамен осознан-

ной законопослушно-избирательной, характерной для середины 1980-х гг.

(40% опрошенных).

Имеются отличия в механизме общепредупредительного воздействия

на распространенность преступлений с выраженной отрицательной мо-

ральной оценкой, «безразличных» для морали, а также одобряемых с точ-

ки зрения нравственных ценностей отдельных макросоциальных групп.

По-разному воздействуют на человека составные части угрозы наказанием:

угроза лишениями; стимул морального запрета; стимул привычного право-

послушного поведения. Таким образом, универсального механизма психо-

логического воздействия угрозы наказанием в реальности, скорее всего, не

существует.

6.2. Российская экономическая политика как макрофактор коррупции

и теневой экономики

Экономическая политика в России продолжает оставаться существен-

ным фактором, влияющим на формирование и эволюцию теневой эконо-

мики и коррупцию. За период в 16 лет условно выделяют два этапа в формах

проведения экономической политики. Это — этап либеральной экономичес-

кой политики — 1991–1999-е гг. И 2000–2007-е гг. — этап силового варианта

экономической политики. Различия между этими формами проведения эко-

номической политики определяются функциями и ролью государства в эко-

номике, его целевыми установками, удельным весом федерального центра в

осуществлении общегосударственной политики, а также государственных

компаний, т. е. компаний с контрольным пакетом акций, принадлежащих

государству, влиянием силовых ведомств на экономическую политику. К то-

му же либеральная экономическая политика следует за периодом, который

завершал длительный этап сверхжесткого силового давления государ ства

на экономику. В этом смысле показательным является сравнение эффек-

16

Коэн П. Дж. Теория множеств и континуум-гипотеза. М., 1969.

1.indb 272 1.indb 272 07.02.2008 15:28:1207.02.2008 15:28:12

273

Глава 6. Человек, общество, политическая система как факторы коррупции и теневой экономики

тов влияния экономической политики на теневую экономику и коррупцию.

1975–1990 гг. были периодом стагнации влияния традиционной «советской»

экономической политики и поэтому способствовали росту масштабов те-

невой экономики, т. к. в условиях тотального запрета хозяйственной само-

стоятельности и предпринимательства теневая деятельность становилась

источникам колоссальных, по тем меркам, доходов. Поражение косыгин-

ского варианта экономической политики 1965–1970 гг. усилило коррупцию

в высших эшелонах управления экономикой и привело к гигантскому пере-

распределению теневых капиталов в фиктивной экономике, что показали

«хлопковые» и иные дела второй половины 1980-х гг.

Либерализация в рамках переходного процесса не привела, вопреки

идеологическим утопиям, к автоматической легализации теневых капита-

лов и их интеграции в механизм свободного рынка в официальной эконо-

мике. Расширение экономической свободы привело к непропорционально

высокому влиянию теневой экономики, деятели которой смогли также оце-

нить преимущества сохранения своего теневого положения в условиях ли-

берализованной экономики без соответствующей на тот момент времени

правовой инфраструктуры с ее четко сбалансированной системой прав и

обязанностей (ч. 1 Гражданского кодекса РФ была введена в действие только

1 января 1995 г., Уголовный кодекс РФ — в 1997 г., Налоговый кодекс РФ — в

1999 г.).

В итоге, констатация результата либерализации, отраженного в мнении

Всемирного банка, который выделил в классификации стран постсовет ского

блока 5 групп (страны Центральной Европы, страны Балтии, страны Юго-

Восточной Европы, 9 стран СНГ и 3 страны, где режим реформирован лишь

незначительно, т. е. Белоруссия, Туркмения, Узбекистан) и Россию как стра-

ну, где «захват государства» группами интересов — неизбежный результат

неконкурентной рыночной среды. Такой вывод объясняется задержкой в

проведении реформ, недостаточным радикализмом, непоследовательнос-

тью

. Однако, как становится все более очевидным, либерализация сверх-

централизованной хозяйственной модели не означает либеральной эконо-

мической политики, которая уже предполагает существование либеральной

демократии. Демократизация, включая и либерализацию, — очень затрат-

ный проект, который в государствах со слабым правопорядком приводит к

«приватизации» и расширению коррупции самих демократических проце-

дур, ухудшению инвестиционного климата и задержке роста. Практичес-

ки все страны успешного догоняющего развития либо откладывали демок-

ратизацию до достижения достаточно высокого уровня благосостояния,

либо практиковали «полуторапартийную систему». Тайвань, Южная Корея,

Сингапур, Чили (до конца 1980-х гг.) и сегодняшний Китай — примеры

«отложенной демократизации», а Япония, Германия, Италия после Второй

мировой войны — примеры «полуторапартийной системы». Таким обра-

1.indb 273 1.indb 273 07.02.2008 15:28:1207.02.2008 15:28:12

274

Государственная политика противодействия коррупции и теневой экономике в России

зом, существует «коррупционная ловушка», вырваться из которой можно,

выйдя на траекторию быстрого экономического роста и пройдя по ней до

достижения некоего условного уровня, измеряемого среднедушевым ВВП и

национальным доходом.

Специалисты по истории бюрократии Нотт и Мильнер выделяют в аме-

риканской истории период быстрой демократизации середины и второй

половины XIX в. — с повсеместной фальсификацией выборов, покупкой

голосов, запугиванием оппонентов, денежными ставками назначений на

административные должности, — завершившейся к 1895 г. выходом на тра-

екторию быстрого роста и преодолением «коррупционной ловушки». Лю-

бопытно, что именно к этому переломному периоду американской истории

относится принятие жестких антитрестовских законов Шермана, которые

позволили избежать олигархического варианта экономической политики.

В России антимонопольная политика никогда не была в числе приоритетов

ни в плане антикоррупционной борьбы, ни как инструмент содействия раз-

витию конкурентной среды, легального предпринимательства и содействия

быстрому экономическому росту.

Альтернативой политики экономического роста могла быть только по-

литика присвоения ренты, и именно она стала доминантной в 1990-х гг.,

способствующей росту теневой экономики. Рентоориентированная поли-

тика была возможной в силу следующих обстоятельств:

1) сращивания части бюрократического аппарата с верхушкой финансо-

вых структур, сложившихся на волне спекулятивного капитала в ходе

денежной приватизации и аукционов;

2) создания хозяйственного механизма, обеспечивающего получение и

присвоение экономических льгот и преимуществ квазирыночными

методами;

3) извлечения и присвоения природной ренты на основании гигантского

разрыва в течение всего периода 1990-х гг. и начала первого десятиле-

тия XXI в. внутренних и внешних цен на основные виды сырья — в

первую очередь, газ и нефть — и наличия задела мощностей по их про-

изводству, доставшихся в качестве советского наследства.

Следствием этого стал бурный рост всех сегментов теневой экономики.

Статистические службы зафиксировали в середине 1990-х гг., в условиях то-

тального кризисного спада, прирост ВВП за счет включения в его состав

продукции и услуг неформальной теневой экономики, наиболее экономи-

чески продуктивной ее части.

Ведущими сегментами теневой экономики в тот период стали:

теневой внешнеторговый сектор;

теневой финансовый сектор;

криминальный сектор;

организация незаконного экспорта ресурсов за рубеж;

•

•

•

•

1.indb 274 1.indb 274 07.02.2008 15:28:1207.02.2008 15:28:12

275

Глава 6. Человек, общество, политическая система как факторы коррупции и теневой экономики

вывоз капитала;

импорт и продажа по завышенным ценам по каналам серого таможен-

ного ввоза и контрабанды массового ширпотреба.

В условиях валютного демпинга 1990-х г. это приносило многомиллиар-

дные доходы. Масштабы такого теневого бизнеса были настолько велики,

что они вызвали валютные потрясения на бирже и валютный кризис октяб-

ря 1994 г., что вынудило власти с 1995 г. ввести фиксированный валютный

курс рубля.

После 1995 г. фиксированный курс рубля использовался теневым капита-

лом для проведения спекулятивных операций на фондовом рынке с исполь-

зованием ГКО для перекачки бюджетных ресурсов и последующей доллари-

зации наличного денежного оборота, который обслуживал криминальную

экономику. Доля наличного долларового оборота достигала, по текущему

на тот момент валютному курсу, 50% всего налично-денежного оборота, что

резко снижало эффективность денежно-кредитной политики Центрально-

го Банка России. Характерно, что и доля наличного рублевого оборота в об-

щем денежном обороте резко (в 3 раза) возросла — с 11% в 1991 г. до 36% к

середине 1990-х гг., что косвенным образом отражает взрывной рост тене-

вой экономики в тот период.

Введенные с середины 1990-х гг. неденежные инструменты погашения

налоговой задолженности (казначейские сертификаты, векселя, казначей-

ские обязательства) стали предметом теневого бизнеса, организованного

совместно официальными и полулегальными структурами, что привело к

хищению многомиллиардных сумм бюджетных средств.

К тому же результату приводила и банковская система обслуживания и

исполнения бюджета и бюджетных счетов. Рост коррупции в данной сфе-

ре — в связи с конкуренцией банков, которые к тому же учреждались с учас-

тием заинтересованных групп бюрократии на государственные средства при

нарушении приватизационных процедур — был приостановлен в связи с

введением казначейской системы исполнения бюджета. Хотя нормы о казна-

чейской системе исполнения уже содержались в одноименном законе начала

1990-х гг., практическое их внедрение стало возможным лишь при общем по-

вороте экономической политики после 2000 г., испытывая при этом большие

трудности и бюрократическое сопротивление, что означает, что эффектив-

ность противодействия коррупции является совместным след ствием осоз-

нания опасности данного явления, регулирования на основе соответствую-

щего закона экономической потребности и политической воли.

В условиях высокой степени коррумпированности и теневизации кре-

дитно-финансовой сферы росла криминализация товарных рынков, наибо-

лее значимыми из которых были: зерновой рынок, рынки лесоматериалов

и минеральных удобрений, рынок алкогольной продукции, рынок алмазов,

золотосодержащих материалов и платиноидов.

•

•

1.indb 275 1.indb 275 07.02.2008 15:28:1207.02.2008 15:28:12

276

Государственная политика противодействия коррупции и теневой экономике в России

Криминальные доходы этих рынков аккумулировались, в числе других,

банками и направлялись на самый спекулятивный и высокодоходный сег-

мент финансового рынка — рынок ГКО.

Неизбежность образования пузыря на этом рынке и последующего кра-

ха означали не только наступление экономического и финансового кризиса,

выразившегося в ряде макроэкономических промышленных и финансовых

показателей. Дефолты 1998 г. вскрывали несостоятельность либеральной

экономической политики и политических сил, ее поддерживающих.

Более того, либеральная экономическая политика была средством и сим-

волом доминирования сырьевого комплекса отраслей народного хозяйства,

оттеснившего после распада СССР доминировавший во власти военно-про-

мышленный комплекс. Финансовый кризис 1998 г. позволил политическому

крылу оттеснить олигархический капитал в системе власти, потерпевший

политическое поражение.

На смену либеральному направлению экономической политики приходит

экономическая политика, ориентированная на усиление государства с эле-

ментами силовых начал: растет военный бюджет, усиливается государствен-

ный капитал в естественных монополиях, ужесточается бюджетная полити-

ка, фискальная политика налоговых органов доходит до степени «налогового

терроризма», усиливается экономическая мощь государственных банков,

Сбербанка, находящегося под контролем ЦБ РФ, а также ВТБ, находящегося

под контролем Правительства РФ, реализуются планы по созданию Банка

развития, который должен объединить капиталы ВЭБа, Росэксимбанка, Рос-

сийского банка развития.

Основным направлением экономической политики государства в тот

период стала организация перехода от сырьевой модели экономического

развития, грозившей столкнуть страну на обочину цивилизации, к инвес-

тиционной модели, а в перспективе — инновационной модели, как главно-

му условию сохранения Россией своих геополитических и геоэкономичес-

ких позиций.

В этой связи основными направлениями экономической политики го-

сударства становятся промышленная политика, структурная перестройка

всей производственной инфраструктуры, включая энергетику, трубопро-

водный и железнодорожный транспорт, все виды связи, а также миграци-

онная политика, политика либерализации и унификации валютного конт-

роля, совершенствование налоговой политики по облегчению налогового

бремени, унификации налогов, снижению издержек налоговых проверок,

политика интеграции в ВТО, пенсионная реформа.

Данные направления экономической политики сталкиваются с интере-

сами участников целого ряда сегментов теневой экономики, которые уже

сложились и имеют тенденции дальнейшего роста. Это — теневой рынок

прав собственности, бурно выросший на рубеже десятилетий на волне спе-

1.indb 276 1.indb 276 07.02.2008 15:28:1207.02.2008 15:28:12

277

Глава 6. Человек, общество, политическая система как факторы коррупции и теневой экономики

кулятивного капитала, покинувшего сферу финансовых махинаций, и пе-

решедший на рынок фиктивных, спровоцированных и криминальных бан-

кротств. Динамику этого рынка на суммы десятков миллиардов долларов

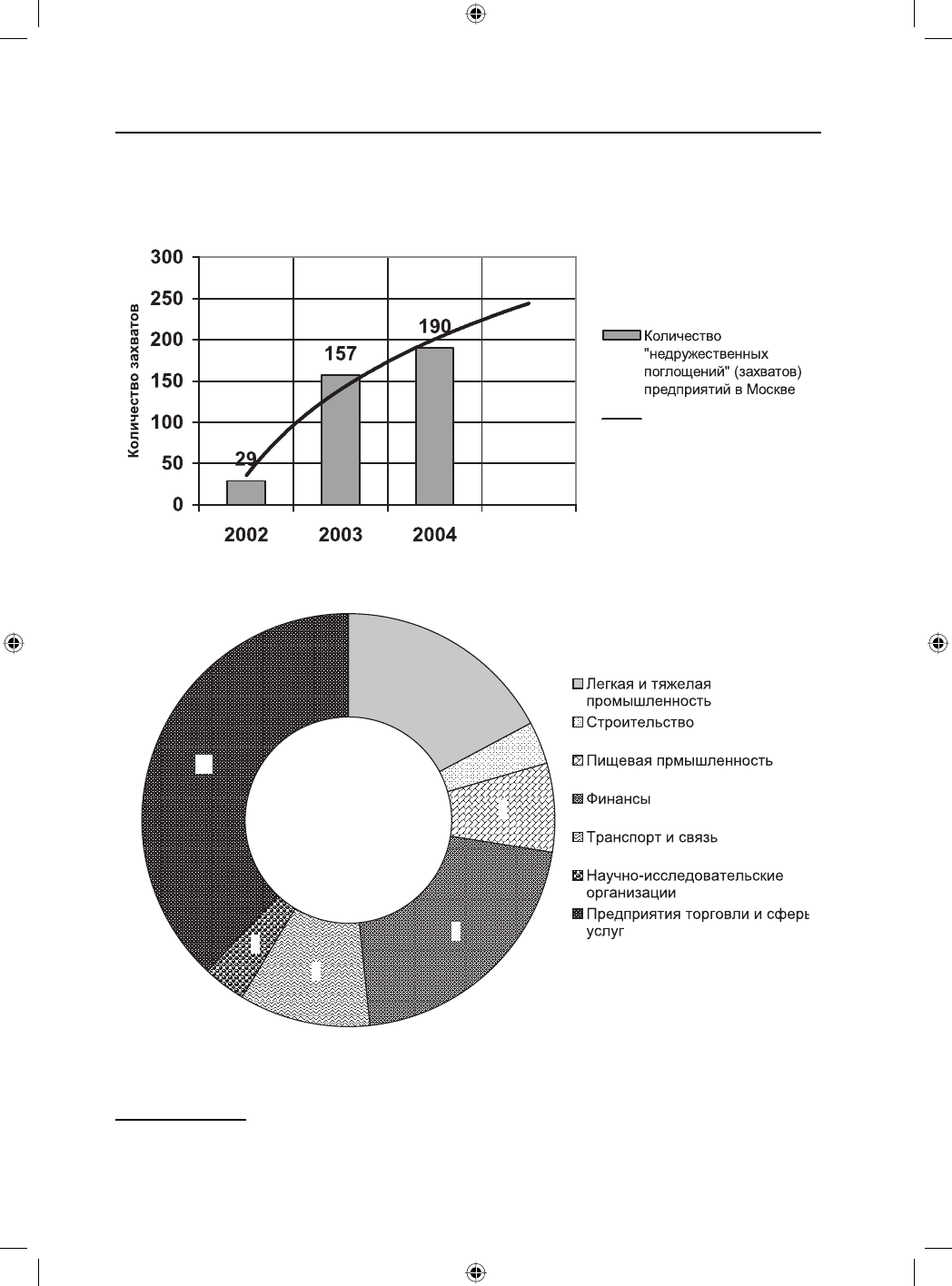

иллюстрируют следующие диаграммы (рис. 14–15 )

17

.

Логарифмический

Рис. 14. Количество захватов предприятий в Москве

5

1

2

6

3

1

11

Рис. 15. Количество корпоративных конфликтов, включая силовые захваты

(Москва, 2002 г.)

17

Ист.: Управление по экономической безопасности Москвы.

1.indb 277 1.indb 277 07.02.2008 15:28:1207.02.2008 15:28:12

278

Государственная политика противодействия коррупции и теневой экономике в России

По характеристике исследователя этого рынка А. Привалова, его де-

ятельность регулируется самым коррупционным законом — «О несостоя-

тельности (банкротстве)»

18

, т. к. он наиболее взяткоемкий.

Далее следуют — теневые рынки занятости, рынки контрафактной про-

дукции, рынки оказания услуг по отмыванию криминальных капиталов и

финансированию терроризма, рынок таможенных и околотаможенных ус-

луг по так называемой «серой» растаможке или обеспечению контрабанды,

рынок межбюджетных согласований по уровням бюджетной системы, те-

невые рынки жилищно-коммунальных услуг и финансовых услуг в сфере

бюджетных отношений.

Помесячное исполнение годового бюджета, как правило, происходит

так, что план по доходам к концу года обгоняет выполнение плана по расхо-

ду. Так произошло и в 2006 г. За январь–октябрь доходы бюджета составили

5,1 трлн руб., или составляет 101,1% от годового плана; расходы по финан-

сированию, по уточненной бюджетной росписи, составили 4,048 трлн руб.,

или 93,2% годового плана, а кассовое исполнение — всего 3,211 трлн руб.,

или 73,9%. Тем самым, за оставшиеся до конца года два месяца предстояло

израсходовать 1,132 трлн руб., что составляет более четверти от расходов за

весь год.

Следствием такого «бюджетного» навеса является более чем двукратные,

по сравнению с прогнозируемыми, темпы инфляции за два-три месяца сле-

дующего года — свыше 2% в месяц. Одновременно недостаток ликвидности

на финансовых рынках выражается в повышенных ставках межбанковского

рынка, доходящих до 5–6% годовых. Хотя формально Минфин действует

в соответствии с правилами: 75% финансирования выделяются в первый

месяц квартала, но конечные получатели бюджетных средств не успевают

забирать их у министерств и ведомств — главных распорядителей бюджет-

ных средств.

Помесячный контроль уровня инфляции — политически чувствитель-

ного показателя доверия к экономической политике государства — зависит

во многом от уровня и динамики бюджетных расходов. Их придерживание

в первые девять месяцев года придает вид антиинфляционной политики, а

сложность и непрозрачность бюджетных процедур позволяют прикрывать

коррупцию в ведомствах. Таким образом, экономическая антиинфляцион-

ная политика становится макрофактором коррупции.

Существенным макрофактором теневой экономики являются и побоч-

ные последствия денежной политики. Вынужденный характер современной

денежной эмиссии — в виде скупки нефтедолларов — обеспечивает высо-

кие темпы роста денежной массы за последние 3–4 года, что на порядок пре-

вышает темпы роста ВВП. В то же время теневая криминальная экономика

18

СЗ РФ от 28 октября 2002 г. № 43. Ст. 4190.

1.indb 278 1.indb 278 07.02.2008 15:28:1207.02.2008 15:28:12

279

Глава 6. Человек, общество, политическая система как факторы коррупции и теневой экономики

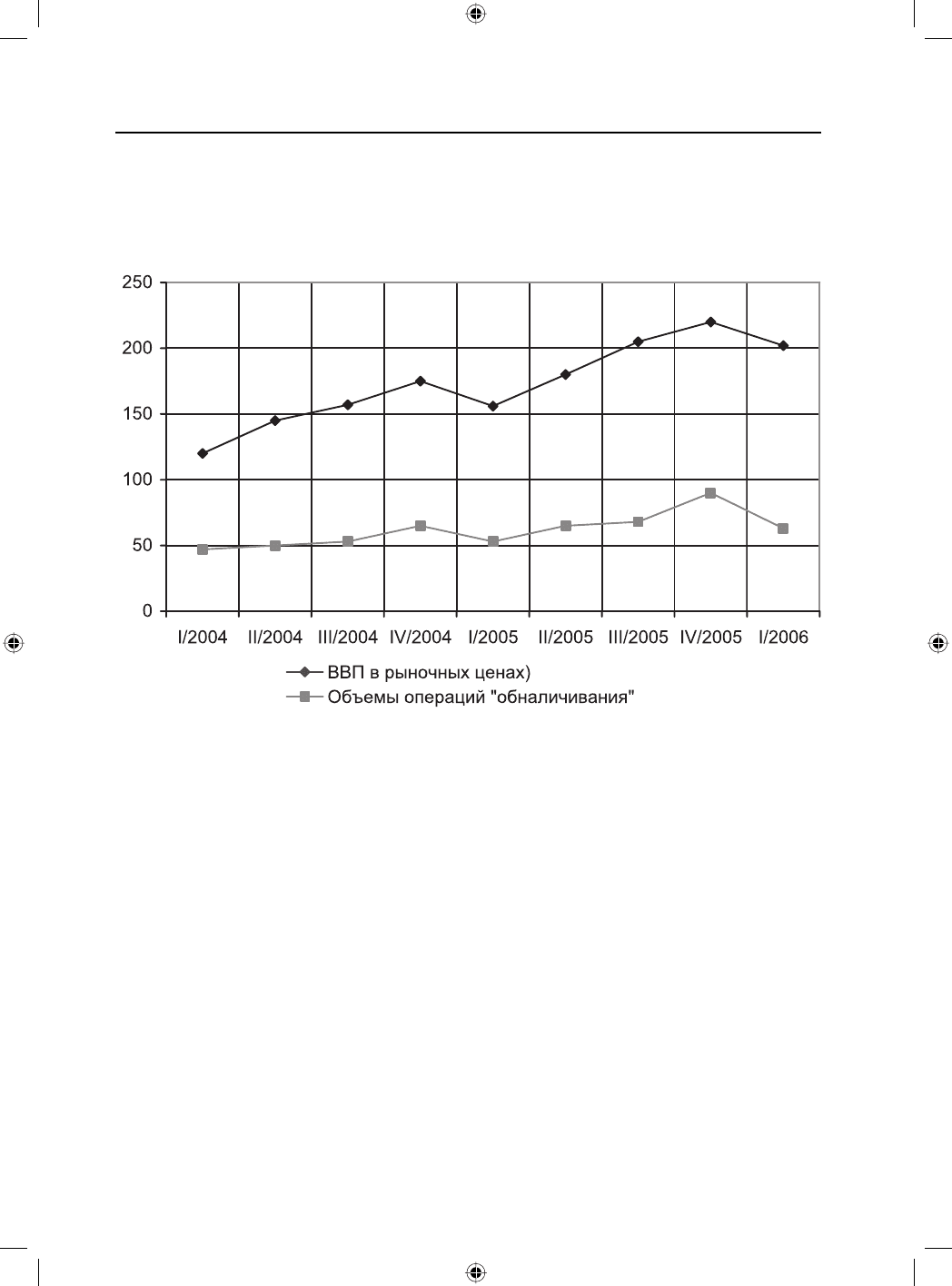

предъявляет повышенный спрос на наличные деньги. Имеется четкая кор-

реляционная зависимость между динамикой ВВП и масштабами операций

по обналичиванию (рис. 16).

При этом структура обналичиваемых денеж-

ных средств меняется в соответствии с соотношениями валютных курсов в

пользу наличных рублей против наличных долларов.

Рис. 16. Сопоставление объемов ВВП и объемов рублевого и валютного

«обналичивания» в 2004– 2006 гг., млрд долл .

Являясь одним из способов подпитки теневой экономики, перевод де-

нежных средств из безналичной в наличную форму преследует различные

цели: от уклонения от уплаты налогов и присвоения менеджерами части фи-

нансовых ресурсов собственников (в том числе государства) до коррупци-

онных и криминальных целей.

Сравнительно высокие темпы роста ВВП обусловили повышенный спрос

на импорт и связанный с ним теневой бизнес. Принятие нового Таможенно-

го кодекса не привело к кардинальному улучшению ситуации. Зеркальная

статистика, а именно сопоставление экспортно-импортных товарных по-

токов по данным таможенной статистики РФ с данными стран-партнеров,

позволяет выявить существенные отклонения, свидетельствующие о нарас-

тании нарушений таможенного контроля с целью неуплаты таможенных

платежей и использования внешней торговли в качестве канала незаконно-

го вывоза капитала.

1.indb 279 1.indb 279 07.02.2008 15:28:1207.02.2008 15:28:12

280

Государственная политика противодействия коррупции и теневой экономике в России

Таблица 9

Сопоставление импорта РФ с экспортом 10 стран-партнеров в РФ

2000 2001 2002 2003

Сумма

за 4

года

1. Импорт в Россию из 10 стран, по

данным ГТК РФ, млрд долл.

13,8 18,6 22,1 27,2 81,7

2. Экспорт из 10 стран в Россию, по

данным ОЭСР, млрд долл.

19,9 27,2 31,0 41,4 119,5

3. Абсолютное отклонение (1) — (2),

млрд долл.

–6,1 –8,6 –8,9 –14,2 –37,8

4. Соотношение экспорт/ импорт, (2) /

(1),%

144 146 140 152 146

Источники: Таможенная статистика внешней торговли Российской Федерации, Годовые

сборники за 2000, 2001, 2002, 2003 гг..

Практикуемые схемы — в виде использования товаров прикрытия, де-

шевого ширпотреба — для провоза товаров класса «люкс», подмены това-

ров высокой стадии обработки с высокими ввозными пошлинами полуфаб-

рикатами с низкими таможенными ставками, манипуляции таможенными

кодами ВЭД, инвойсными ценами, ценами транзита — свидетельствуют о

высокой степени приспособляемости теневого бизнеса к изменениям вне-

шней среды.

Сравнительный анализ реакции этих теневых рынков на проводимую

экономическую политику показывает их неоднородность и неодинаковую

степень чувствительности, что влечет необходимость применения в каждом

отдельном случае отдельных методов и процедур. При этом общим являет-

ся непрозрачность систем собственности, контроля и управления компа-

ний — участников этих рынков, размытость ответственности за выполне-

ние обязательств, смешение частных и государственных функций.

Экономическая политика по противодействию теневым операциям в го-

сударственном секторе связана с осуществлением четких правовых проце-

дур по приватизации. Так, в России насчитывалось около 10 тыс. федераль-

ных государственных унитарных предприятий, а на всех уровнях — около

81 тыс. 80% из них — это предприятия на праве хозяйственного ведения,

которые фактически отданы в распоряжение назначенных государством уп-

равляющих. Практика показала, что они склонны распоряжаться имущест-

вом бесконтрольно. Согласно анализу аудиторской компании ФБК, средний

платеж от одного предприятия в федеральный бюджет составляет около

50 тыс. руб. Однако, по данным Счетной палаты РФ, чистая прибыль, полу-

чаемая ГУПами, составила 5 млрд руб., при этом в бюджет поступило всего

1.indb 280 1.indb 280 07.02.2008 15:28:1207.02.2008 15:28:12