Святая Русь. Большая Энциклопедия Русского Народа. Русское Православие. Том 2

Подождите немного. Документ загружается.

461ПАМЯТЬ

значение ветхозаветных событий как прообраза будущих

событий новозаветных, «историческое» повествование

прерывается «естественнонаучными» экскурсами. Все

это превращает Палею в своеобразную энциклопедию

богословских знаний и средневековых представлений

об устройстве мироздания, о животном мире, о свойст"

вах человеческого организма и т. д.

От «Палеи Толковой» отличаются т. н. «Хронографи"

ческие палеи». Первая их половина (бoльшая — в Прост"

ранной палее и меньшая — в Краткой) содержит текст,

тематически сходный с текстом «Палеи Толковой», с ря"

дом апокрифических сказаний о Ламехе, Мельхиседеке,

Моисее, Соломоне и др. персонажах ветхозаветных книг.

После рассказа об израильских и иудейских царях обе

разновидности Палеи содержат собственно хронографи"

ческий текст — сведения о римских царях, а затем рим"

ских и византийских императорах, доведенные до време"

ни византийского имп. Романа II Лакапина (X в.).

Если «Толковая палея» существовала, по крайней ме"

ре, в н. XV в. (старший список ее 1406), а скорее всего,

и много раньше, то «Хронографические палеи», вероят"

но, составлены в XV в., в период возросшего интереса

к всемирной истории. Однако по степени распростра"

ненности в русской книжности все редакции Палеи зна"

чительно уступают «Хронографу русскому», который

с н. XVI в. становится основным источником сведений

о всемирной истории. О. Творогов

ПАЛЕОСТРОВСКИЙ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ БОГОРОF

ДИЦКИЙ мужской монастырь, Олонецкая губ. Находит"

ся на о. Палей, на Онежском оз. Это один из древнейших

русских монастырей; основан в к. XII в. прп. Корнилием

Палеостровским, который, стремясь к уединенным по"

двигам, пришел на берега Онежского оз. и, плененный

красотой и живописностью этого края, избрал себе место

жительства на о. Палей, где и основал потом монастырь.

В древнее время Палеостровская обитель со своим стро"

гим иноческим уставом пользовалась большой извест"

ностью. В 1654 сюда был сослан в заточение противник

патр. Никона епископ Коломенский Павел.

В XVII в. монастырь был захвачен раскольниками,

которые пытались в этих местах создать нечто вроде сво"

его государства «древнего благочестия». По легенде, сю"

да в нояб. 1688 собрались 2700 чел. Не желая подчинить"

ся царю, раскольники устроили пожар, в котором все по"

гибли. После этой трагедии монастырь был восстановлен

и служил до н. 1920-х.

Храмов было 2: в честь Рождества Пресвятой Богоро"

дицы с приделами: во имя св. прор. Илии и во имя

свт. Николая Чудотворца (1816); во имя прп. Ефрема Си

рина (освящен в 1901 взамен сгоревшего в дек. 1899).

В соборном храме почивали под спудом мощи прп. Кор"

нилия и его преемника Авраамия (память 19 мая/1 июня).

После 1917 монастырь был разграблен, закрыт и пре"

вращен в тюрьму. К н. 1980-х от монастыря оставались

бесформенные руины, отдельные постройки и ограда

из неотесанного камня. На берегу озера сохранилась ска"

листая пещера — место подвигов св. Корнилия.

Возрождение монастыря началось в 2000.

«ПАЛИНОДИЯ, или Книга кафолической святой апосF

тольской всходней церкви», сочинение архим. Захарии Ко

пыстенского, самое замечательное из всех западнорус"

ских сочинений XVII в., направленных на защиту Право

славия против католичества и унии. Написано оно в 1621

для опровержения сочинения Кревзы «Оборона унии».

Автор перечисляет св. 100 сочинений на греческом, ла"

тинском, славянском, польском, западнорусском язы"

ках, которыми он пользовался.

ПАЛИЦА — см.: СВЯЩЕННЫЕ ОДЕЖДЫ.

ПАЛЛАДИЙ (Раев), митрополит Петербургский и Ла"

дожский (1827–1892). Родился в семье священника Ни"

жегородской епархии, среднее образование получил

в Нижегородской семинарии, высшее — в Казанской ду

ховной академии (1852); до 1861 состоял учителем логики

и психологии в Нижегородской духовной семинарии,

в 1861, овдовев, принял иночество и возведен в сан архи"

мандрита, в 1863 назначен инспектором Петербургской

духовной семинарии, а в 1864 ректором ее, в 1866 возве"

ден в сан епископа Ладожского, в 1869 — епископ Воло"

годский, в 1873 — епископ Тамбовский, в 1876 — епис"

коп Рязанский. В свое епископство основал 2 миссио"

нерских противораскольничьих общества: в Тамбове —

Богородично-Казанское и в Рязани — св. Василия Рязан"

ского. Кроме того, Палладий ввел в Вологде выборное

начало в среде благочинных, учредил в Рязани и Вологде

эмеритальную кассу для духовенства, заботился об обра"

зовании детей духовных, сирот и др. В 1882 назначен ар"

хиепископом Казанским, в 1887 — экзархом Грузии,

в 1892 — митрополитом Петербургским и Ладожским

и первенствующим членом Синода. В Грузии Палладий

реставрировал многие памятники церковной старины,

заботился об упорядочении управления Грузинской ду"

ховной семинарией, основал церковный орган — «Гру"

зинский Вестник».

ПАЛОМНИЧЕСТВО — см.: БОГОМОЛЬЕ.

ПАМФИЛ, игумен Спасо-Елеазаровского монастыря,

жил в XV–XVI вв., известен посланием псковскому на"

местнику (1505) о необходимости прекращения «купаль"

ских игр», устраиваемых населением в ночь на праздник

Рождества св. Иоанна Крестителя.

ПАМФИЛОВ Иоанн Иоаннович (ск. в 1794), духовник

имп. Екатерины II. Родился в Москве в семье священни"

ка. Учился в Вологодской семинарии, а затем в Александ"

ро-Невской семинарии, которую не окончил. Вышел

в диаконы, а в 1745 в священники в Москву, в 1752 пере"

веден в Петербургскую Морскую Николаевскую церковь.

В 1770 в сане протопресвитера переведен в Московский

Благовещенский собор, в 1772 назначен императрицей чле"

ном Синода, а позднее выбран самой императрицей в ду"

ховники благодаря своей учености, живости характера,

образованности, что признано было и Академией наук,

избравшей его в свои члены, в качестве которого он при"

нимал участие в составлении Словаря русского языка.

ПАМЯТЬ, божественное свойство человеческого созна"

ния, проявление духа, хранилище знаний о прежде быв"

шем и способность их воспроизводить. Память обладает

активной психической силой, благодаря которой акт

воспоминаний повышает энергию души, создает основу

для человеческого развития.

Для Платона и его последователей память — одно

из важнейших условий достоверности познания, посколь"

ку его гносеология основывается на концепции «воспоми"

нания». Эта сторона учения Платона о памяти получила

462 ПАМЯТЬ И ПОХВАЛА КНЯЗЮ ВЛАДИМИРУ

затем особое развитие в гносеологии Плотина. От Плато"

на идет известная идея «восковых таблиц памяти» — мо"

дель памяти, от которой полностью не отказалась и наука

нашего времени. У Аристотеля памяти посвящено сочине"

ние «Память и воспоминание». Он предугадал многие со"

временные представления о природе памяти: возрастные

изменения, характерологические особенности, дефекты

памяти, активность, связь с идеей времени. Все процессы

памяти Аристотель делил на собственно память и воспо"

минание, которое в отличие от памяти принадлежит ис"

ключительно человеческому духу и представляет собой

не только осознание образа в его отношении к прошлому

восприятию, но и результат усилия, с помощью которого

мы преодолеваем нечеткое и неясное представление — ре"

минисценцию. Положения Аристотеля о памяти были

впоследствии частично (и по-разному) продолжены стои"

ками и эпикурейцами, а в Новое время — Гегелем.

Для традиции эмпиризма характерно отождествление

законов ассоциации и памяти (у Гоббса, напр., память

по существу выступает как иное обозначение опыта). При

таком подходе проблематика исследования памяти сужи"

валась до уровня индивидуальных отклонений в воспоми"

наниях от первоначального впечатления. Философские

положения эмпиризма легли в основу первых экспери"

ментально-психологических исследований памяти.

Для рационализма проблема памяти выступала как

второстепенная. Декарт рассматривал память как резуль"

тат изменений в порах мозга, через которые проходят

«жизненные духи». Под влиянием рационализма интерес

к проблеме памяти в последующей истории философии

сводится лишь к вопросу о предпосылках искажений

и ограниченности индивидуального опыта.

У Августина память — проявление божественного ду"

ха, источник внутреннего свидетельства о существовании

Бога и блаженной жизни, место таинственного присутст"

вия Божия, открывающегося ищущей душе. В памяти же

таится и вытесненное за пределы дневного сознания веде"

ние неподвластных воле человека сил — противящееся

Богу Я (эго) человека со всеми его действиями, намерени"

ями, поступками, страхами, антипатиями и пр. Бонавен"

тура находил в памяти подобие вечности и напоминание

человеку, что он — образ Бога. Христианство видит в па"

мяти аспект взаимоотношений человека с Богом: забвение

Бога и Его Завета равнозначно духовной смерти и потере

жизни будущего века. Поэтому память — это верность Бо"

гу, надежда, любовь, действие Духа в нас, постоянно напо"

минающее о спасении Христовом. Христианство видит

в глубине памяти литургическое измерение: «Сие творите

в Мое воспоминание» (Лк. 22, 19).

ПАМЯТЬ И ПОХВАЛА КНЯЗЮ ВЛАДИМИРУ, произ"

ведение древнерусской литературы (полное заглавие па"

мятника: «Память и похвала князю русскому Володиме"

ру, како крестися Володимер, и дети своя крести, и всю

землю русскую от конца и до конца, и како крестися ба"

ба Володимерова Олга преже Володимера. Списано

бысть Иаковом мнихом»).

Древнейшая редакция «Памяти и похвалы князю Вла"

димиру» не сохранилась. Существующий текст, по мне"

нию исследователей, представляет собой компиляцию

из собственно «Памяти и похвалы князю Владимиру»

и т. н. «Древнего жития Владимира» с летописными за"

метками. Иногда перед ним вставляется самостоятельный

памятник — Похвала Ольге. Восстановить историю соз"

дания «Памяти и похвалы князю Владимиру» сложно, т. к.

все списки поздние (XV—XVII вв.), а сама «Память и по"

хвала князю Владимиру», как и «Древнее житие», по мне"

нию ученых, относятся к XI в. Наиболее полное исследо"

вание было проведено А. А. Шахматовым.

Собственно «Память и похвала князю Владимиру» бы"

ла написана Иаковом Черноризцем самое позднее в к. XI в.

Для стиля Иакова характерны сложные синтаксичес"

кие периоды, ритмическая организация текста. Он ши"

роко использует ассонансы, текст строится не только

на созвучиях и рифмовке окончаний, но и на созвучии

сходных приставок (пра-, при-, пре-, про-) и корней

в словах, относящихся к разным частям речи (глагол, су"

ществительное, прилагательное, наречие). По жанру

произведение Иакова — панегирик.

Часть памятника от слов «Блаженыи же князь Воло"

димеръ крестися сам, и чада своя, и всю землю Рускую

крести», которая иногда переписывалась отдельно,

А. И. Соболевский предложил назвать «Древним жити"

ем». Но в первых фрагментах этой части присутствуют

все характерные литературные приемы Иакова, по смыс"

лу они тесно связаны с предыдущими, несомненно, при"

надлежащими Иакову. На это указывал и Шахматов

в «Разысканиях», позднее он вернулся к точке зрения Со"

болевского. Выделение житийной части в «Памяти и по"

хвале кн. Владимиру» в известной мере условно и опира"

ется только на случай отдельного существования «Древ"

него жития». Но т. к. текст практически не отличается

от того, что находится в составе «Памяти и похвалы кня"

зю Владимиру», то скорее можно говорить о выборке

из «Памяти и похвалы князю Владимиру». В этой части

излагаются основные события княжения Владимира,

но не в правильном хронологическом порядке, а по про"

извольно расположенным периодам. Сначала говорится

о военных походах Владимира после крещения, потом

рассказывается о взятии Корсуни уже крещенным Вла"

димиром. Далее следует подробный рассказ о смерти

князя, расчет лет его жизни после крещения и краткая

хронология основных событий его жизни после креще

ния. После этого автор возвращается к описанию собы"

тий до крещения тоже в рамках краткой хронологии.

На этот раз отправными точками являются смерть отца

Владимира — Святослава и единственная календарная

дата — вокняжение Владимира в Киеве 11 июня 978 г.

Изд.: Память и похвала князю Владимиру // Златоструй:

Древняя Русь X—XIII веков. М., 1990. Н. М.

ПАНАГИЯ, часть просфоры, изъятая на проскомидии в честь

Божией Матери, находилась в особом ящичке, который на"

зывался панагиаром, и при «чине возношения» переносил"

ся в монастырях в трапезную для вкушения одной части

до пищи трапезной, а другой — после пищи этой. Позднее

панагией назывался сам панагиар, или ящичек, а впос"

ледствии в виде ящичка или енколпия с изображением

на одной стороне Спасителя или Св. Троицы, а на другой —

Божией Матери, панагией назывался нагрудный знак архи"

ереев, внутри которого хранились иногда частицы мощей.

В настоящее время панагией называется небольшая круг"

лая икона Божией Матери, которая как знак архиерейского

достоинства носится епископами на груди.

463ПАРАКЛИТА ПУСТЫНЬ

ПАНИКАДИЛО — см.: ХРАМ ПРАВОСЛАВНЫЙ.

ПАНИХИДА (греч. «всенощное бдение») — см.: ПОF

ГРЕБЕНИЕ УСОПШИХ.

ПАНТАНАССА — см.: «ВСЕЦАРИЦА».

ПАНТЕЛЕИМОН ЦЕЛИТЕЛЬ (Палий, Паликопа), вели"

комученик (ск. 305), в язычестве Пантолеон родился в се"

мье знатного язычника

в г. Никомидии (на севе"

ро-западе Малой Азии).

Мать святого была тай"

ной христианкой, но ра"

но умерла. Отец отдал

отрока на обучение

к прославленному врачу

Евфросину. Вскоре сла"

ва о его способностях

дошла до столицы импе"

рии — Рима. Но не она

увлекала юношу. Сердце

его жаждало познать ис

тину бытия. Наставни"

ком юноши стал свящ.

Ермолай, крестивший

его. Когда же отец свя"

того увидел, как сын,

помолившись, исцелил

слепого, он вместе с ис"

целенным принял св.

Крещение. Св. Пантелеи"

мон лечил всех, но прежде всего неимущих и заточенных

в тюрьмах. При этом он всегда благовествовал о «Враче

душ и телес» — Спасителе. Это вызывало лютую ненависть

врачей-язычников, и они донесли на него имп. Максими"

ану. Св. Пантелеимона предали мучениям. Но пытки

не могли лишить его жизни. Тогда святой великомученик

был обезглавлен, а тело брошено в костер, но не сгорело

в нем, а было тайно погребено христианами. Глава св.

Пантелеимона, как великая святыня, хранится в Русском

Пантелеимоновом монастыре на Святой горе Афон.

В XIV в. в Малороссии св. Пантелеимон, как здесь его

попросту называли «Палий», был известен под названи"

ем грозного Паликопы. Крестьяне глубоко чтили память

Палия и остерегались приниматься в день памяти его

за какую-либо работу, чтоб он не побил за это громом. Та"

кое представление о св. Пантелеимоне не соответствова"

ло самому значению его имени и жизни, совершенно не"

основательно навязано этому св. угоднику. Некоторые

исследователи полагают, что у нас в старину существова"

ло языческое божество Паликопа, которого чтили языч"

ники как стража праздничных дней, наблюдавшего, чтоб

они были надлежащим образом уважаемы. Празднова"

ние в честь этого божества совершалось в Малороссии

27 июля, когда в нашей Церкви почиталась память св.

Пантелеимона. Таким образом, благодаря календарному

совпадению Пантелеимон, или Палий, заменил древне"

го, давно забытого Паликопу.

Память вмч. Пантелеимону отмечается 27 июля/9 авг.

ПАНТЕЛЕИМОНА ЦЕЛИТЕЛЯ чудотворная икона, яв"

лена в к. XVIII в. на источнике в лесу у с. Вязовое Про"

хоровского р-на Белгородской епархии. Находится

в Никольском храме того же села.

ПАНТЕЛЕИМОНОВ мужской монастырь, Херсонская губ.

Находится в Одессе. Основан в к. XIX в. как подворье

афонской русской Пантелеимоновской обители для все"

сторонней помощи паломничествующим через Одессу

на Афон, Синай и в Палестину. В 1893–96 перестроен —

был воздвигнут большой пятиглавый храм св. Пантелеимо

на с колокольней и боковыми престолами: правый — По"

крова Божией Матери (ныне — св. ап. Андрея Первозванно

го); левый — свт. Николая Мирликийского (ныне — прп. Сер

гия Радонежского). При освящении храма было предложе"

но переименовать ул. Новорыбную в Афонскую, т. к.

на ней располагались еще 2 русских афонских подворья.

Однако учитывая вековые исторические заслуги афонской

Пантелеимоновской обители перед восточнославянскими

народами и полезную деятельность ее одесского подворья,

городская управа назвала улицу Пантелеимоновской.

В 1923 подворье было упразднено. В годы Великой

Отечественной войны храм открылся. С 1945 здесь нахо"

дилась Одесская духовная семинария. В 1961 семинарию

перенесли в Одесский Успенский монастырь, а храм за"

крыли. С 1991 в нем возобновились богослужения. В 1995

здесь учреждена мужская обитель. На первом этаже глав"

ного монастырского здания устроены новые храмы св.

Димитрия Солунского и Иверской иконы Божией Матери.

ПАНТЕЛЕИМОНОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ, храм св. вмч. Пан

телеимона Целителя в Петербурге, в день св. Пантелеимо"

на, 27 июля, Русский флот одержал на море первые круп"

ные победы над шведами при Гангуте (1714) и Гренгаме

(1720). Каменный храм (арх. И. К. Коробов) в честь этих по"

бед был начат постройкой в 1735 и освящен 27 июля 1739.

В 1912 церковь была отреставрирована, а в 1914 Военно-ис"

торическое общество установило на ее фасаде мраморные

доски с перечислением воинских частей, участвовавших

в битвах при Гангуте и Гренгаме. Церковь была закрыта

в 1936, а в 1991 здание возвратили Церкви.

ПАНТЕЛЕИМОНОВСКИЙ женский монастырь, Екате"

ринбургская епархия. Находится в г. Краснотуринск.

Основан в 1990-е.

ПАНТЕЛЕИМОНОВСКИЙ мужской монастырь, Закар"

патская обл., с. Городилово. Возрожден в 1997, находится

в урочище Колесарово (Камень).

ПАРАКЛИТА пустынь при ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВОЙ лавре,

Московская губ. Основана в 1860. Первыми ее устроите"

лями были старцы-пустынники — иеросхимонахи Ила"

рион и Федот и иеромонах Агапит, приглашенные намес"

тником лавры архим. Антонием для устроения обители.

Подвижники остановились в лесной даче, принадлежав"

шей лавре, и первоначально в пустыни было только не"

сколько келий и часовня, где пустынники по празднич"

ным и воскресным дням собирались для молитвословия.

Через 5 лет после их прихода в пустынь, в 1861, был осно"

ван храм в честь св. Параклита, т. е. Святого Духа Утеши"

теля. Средства для создания храма предоставлены были

купцом Королевым. В пустыни была др. церковь, находив"

шаяся внизу, под первым храмом, и посвященная памяти

обретения честной главы св. Крестителя и Предтечи Гос"

подня Иоанна. В этой церкви хранился образ св. Предте"

чи. Он был написан на Афонской горе в XI в. и привезен

из Дионисиатского монастыря в 1873. Пустынь Паракли"

та была известна двумя своими правилами. Первое

из них предписывало причащение братии каждый месяц,

Св. Пантелеимон Целитель

Икона. XIX в.

464 ПАРАМОН ЗИМОУКАЗАТЕЛЬ

а в силу второго в пустынь не допускались женщины.

При пустыни были огород, конный двор, сенокосы.

До 1927 скит сохранялся в качестве «трудовой артели».

Позже он стал прибежищем для монахов, изгнанных

из закрытой лавры. Наконец скитские здания передали

коммуне. До сер. 1960-х в верхнем храме был клуб со сце"

ной в алтаре, а в нижнем — овощехранилище. Ограду

растащили. Лишь в 1992 Параклитова пустынь была воз"

вращена Церкви.

ПАРАМОН ЗИМОУКАЗАТЕЛЬ (Парамонов день, ПараF

мон Зорник), народное название дня св. мч. Парамона

и с ним 370 мучеников, 29 нояб./12 дек. По народному

поверью, в этот день св. Парамон в медвежьей шубе

по утрам по крышам стучит, бабам вставать велит, печи

топить, кашу варить. В некоторых местностях девушки

выбегали на утренний мороз, чтобы разрумянились щеки

и нос. Они верили: кого Парамон румянцем одарит, той

и жених хороший привидится, а потом и присватается.

ПАРАСКЕВА КОВРИГИНА, старица (ск. в 1886). Облада"

ла даром молитвы, была прозорливицей и почиталась св.

прав. Иоанном Кронштадтским. Похоронена на Кронш"

тадтском кладбище Петербургской епархии.

ПАРАСКЕВА (Матиешина), преподобная, исповедница

(ск. в 1953). Поступив в Спасо-Влахернский монастырь,

обучала крестьянских детей, руководила хором. После

ареста и ссылки вернулась в Дмитров и до конца жизни

трудилась в Казанском храме. Мощи ее почивают в мо"

настырской церкви Димитрия Солунского.

ПАРАСКЕВА ПЯТНИЦА, великомученица (III в.). Роди"

тели мученицы особенно чтили день недели, посвящен"

ный воспоминанию

Страстей Господних, —

Пятницу: чтили постом,

молитвой и милосты"

ней. За это Бог послал

им в этот самый день

недели дочь, которую

они и назвали Пятни"

цей, или по-гречески —

Параскевой. Рано ли"

шившись отца и матери,

она приняла обет девст"

ва и стала заботиться

о распространении

христианской веры

между своими сограж"

данами-язычниками.

Приведенная за это под

суд к начальнику области, посланному в Иконию для ис"

требления христиан, св. Параскева, еще совсем юная де"

ва, «женскую слабость отвергши», дерзновенно отразила

прельщения и угрозы мучителя, заставлявшего ее при"

нести жертву идолам. Тогда св. исповедницу повесили

на дереве и стали терзать ее тело железными гвоздями,

жечь факелами и наконец отрубили голову.

Большим почитанием пользовалась Параскева Пятни"

ца у простого народа. Ей молились о сохранении домашних

животных, она исцеляет тяжелые душевные и телесные не"

дуги, особенно лихорадку или зубную боль, помогает в слу"

чаях диавольского наваждения. Она охраняла семейное

благополучие и счастье, покровительствовала торговле (от"

сюда известные в прежние времена пятницкие ярмарки),

считаясь покровительницей воды: ее образ нередко чудес"

но являлся на реке или в колодце, вследствие чего вода

приобретала целебную силу. Даже еще в н. XX в. ставили

икону Параскевы при источниках, над ключами и колод"

цами. Русские иконописцы изображают Параскеву суро"

вой подвижницей высокого роста, с лучезарным венцом

на голове, а в руках она держит свиток с Символом веры.

До н. XX в. иконы св. Параскевы были почти в каж"

дом русском доме. По общему древнерусскому верова"

нию св. Параскева признаваема была покровительни"

цею полей и скота, и потому в былое время во многих

местах в день памяти ее наши предки сообща участвова"

ли в божественной службе и приносили в церковь для

освящения разного рода плоды; приношения эти потом

хранились в домах как свящ. предметы до наступающего

года. Иконы св. Параскевы, находившиеся в церквах,

древнерусский народ чествовал особенным образом.

Крестьяне убирали их разными лентами, цветами, мо"

нистками и душистыми травами и носили в таком виде

в крестных ходах и др. важнейших церемониях. Во мно"

гих губерниях в день памяти св. Параскевы крестьяне

носили в церковь оттрепанную первину льна, которая

обыкновенно посвящалась этой угоднице, и потом при"

вешивали к ее образу. В связи с этим обычаем находится

и самое название св. Параскевы Льняницею. Кроме то"

го, св. Параскеве Пятнице древнерусский народ молил"

ся о сохранении от падежа скота, в особенности от Ко"

ровьей смерти. По верованию русских, св. угодница эта

считалась также целительницею и разных человеческих

недугов, в особенности ее призывали на помощь от дья"

вольского наваждения, в лихорадках, зубной, головной

и др. болезнях. В честь св. Параскевы составлены были

особенные молитвы, которые носились на шее и счита"

лись предохранительным средством от разного рода бо"

лезней. Молитвы эти нередко привязывались к голове

в чаянии исцеления от головной боли и т. д.

Страждущие от наваждения нечистой силы считали

за непременное правило ставить пред иконою св. Парас"

кевы Пятницы свечи в надежде получить свободу от не"

чистого духа. Цветы, травы и другие привески к образу

св. Параскевы Пятницы также почитались у русских лю"

дей одним из самых действенных врачебных средств

и потому сохранялись с году на год как весьма важное це"

лебное снадобье. В случаях какой-либо болезни русские

варили его в воде и этим отваром поили одержимых раз"

ными болезнями. Св. Параскева Пятница считалась так"

же покровительницею брака, и в этом случае ее ставили

в близком отношении к Покрову. «Матушка Пятни"

ца-Параскева! — молились в старину девицы, — покрой

меня поскорее», т. е. пошли скорее жениха, и т. п. Нако"

нец, св. Параскеве русские приписывали покровительст"

во над торговлей, и от ее имени известны у нас исстари

так называемые пятницкие торги и ярмарки. В древнос"

ти на городских торжищах ставилась икона св. Параске"

вы Пятницы как покровительницы торговли. Иногда св.

Параскева представлялась нашим предкам в грозном ви"

де. В Стоглаве говорится, что «по погостам и по селам

лживые пророки мужики, и женки, и девки, и старыя ба"

бы, нагия и босыя, волосы отрастив и распустив, трясут"

ся и убиваются, и говорят, что им являются св. Пятница

Св. Параскева Пятница.

Икона. XIII в.

465ПАРАСКЕВА ПЯТНИЦА

и Настасия и велят им, чтобы они заповедали христианам

каноны засвечивати». Женщины эти, как замечает далее

Стоглав, «и заповедывают христианам в среду и пятницу

ручнаго дела не делати, и не прясть, и платья не мыть,

и каменья не разжигати, и иные заповедают богомерзкие

дела делать, противныя Божественному Писанию».

Во многих местах нашего отечества вплоть до XIX в.

по пятницам женщины не пряли, не варили щелока,

не стирали белья, не выносили из печи золы. Крестьяне

не пахали, не боронили, почитая эти работы в день св.

Параскевы за большой грех.

В Малороссии крестьяне рассказывали, что в пятни"

цу ходит по селам св. Пятница, вся исколотая иглами

и изверченная веретенами, т. к. много есть на земле не"

честивых женщин, которые шьют и прядут в посвящен"

ные ей дни. Здесь в старину даже соблюдался особенный

обряд, который обыкновенно совершался в честь св.

Пятницы. Духовный Регламент замечает, что в Малорос"

сии, в полку Стародубском, «водят женку простоволосу,

под именем Пятницы; а водят в ходе церковном, и при

церкви честь оной отдает народ и дары с упованием не"

кия пользы». В Древней Руси в честь св. Параскевы на"

блюдались особые 12 пятниц, которые назывались обык"

новенно временными, именно: 1-я пятница — в первую

неделю Великого Поста, 2-я — перед Благовещени

ем, 3-я — на Вербной неделе, 4-я — перед Вознесени

ем, 5-я — перед Троицыным днем, 6-я — перед Рождест

вом Иоанна Предтечи, 7-я — перед Ильею Проро

ком, 8-я — перед Успением, 9-я — перед Архангелом Ми

хаилом, 10-я — перед Космой и Дамианом, 11-я — перед

Рождеством Христовым, 12-я — перед Богоявлением.

Называли эти 12 пятниц именными оттого, что каждая

из них носила название, напр. пятница Благовещенская,

пятница Успенская и т.п.; ко всякой из них приурочива"

лось нашими предками какое-либо событие из ветхоза"

ветной истории, как, напр., о 1-й пятнице было сказано,

что «в первый пяток месяца мартия Адам преступил за"

поведь Божию, и изгнан бысть из рая» и т. п. Каждой

из пятниц приписывалась какая-либо особенная благо

дать, так, напр.: «Кто будет поститься первую из этих

пятниц, тот будет избавлен от внезапныя смерти». Кроме

того, в былое время также уважались т. н. обетные пятни"

цы, в которые наши предки с целью отвратить какое-ли"

бо бедствие зарекались работать, и т.п. Этих пятниц

обыкновенно насчитывали девять: 1-я — Обжорная

(на 3-й неделе Великого поста), 2-я — Страстная, 3-я —

Спасовая, 4-я — Временная, 5-я — Разгульная, 6-я —

Молебная, 7-я — Кающаяся, 8-я — Праздничная и 9-я —

Девятая пятница. Какое значение придавали наши пред"

ки обетным пятницам, особенно, напр., во время засухи,

неурожая, падежа скота, появления червей, можно ви"

деть из свидетельства наших древних памятников. Так,

известно, что с целью празднования обетных пятниц

в XVI в. писались заповедные записки; напр., в 1590–98

крестьяне Товренской обл. «сговорились промеж собою

и учинили заповедь на три года, чтобы в пятницу ни тол"

чи, не молотити, ни камения жещи, а кто заповедь нару"

шит, на том доправить 8 алтын и 2 деньги».

Еще в честь св. Параскевы Пятницы праздновались

9 торговых пятниц, которые обыкновенно следовали од"

на за другой в продолжение 9 недель после Пасхи. Более

того, все 52 пятницы, как в древности, так и вплоть

до XIX в., считались очень важны; в Малороссии, напр.,

крестьяне держались того убеждения, что во всякую пят"

ницу грешно работать и есть скоромное. Наконец,

в честь св. Параскевы Пятницы в древнее время на пере"

крестках дорог ставили особенного рода столбы с изобра"

жениями св. Пятницы, которые и назывались ее именем.

Памятники эти по своему значению были похожи

на придорожные часовни или кресты и считались у на"

ших предков священными и таинственными местами.

Возле них древнерусский люд обыкновенно праздновал

счастливую встречу с другом, отцом, сыном; тут же про"

исходили последние расставания с отъезжающим в дале"

кий путь; у этих же, наконец, пятниц девицы вымалива"

ли себе хороших и добрых женихов.

Народные представления о Параскеве Пятнице со"

вершенно очевидно являлись результатом смешения

древних языческих культов главного женского божества

Мокоши, возможно и некоторых других, с почитанием

великой христианской святой. При этом св. Параскеве

стали приписывать свойства и качества ранее почитае"

мой Мокоши. Черты грозного и благодетельного язычес"

кого божества накладывались на образ смиренной свя"

щенномученицы.

Против этих суеверных представлений не могла

не выступить Православная Церковь. В Стоглаве все

древнерусские суеверия относительно пятницы называ"

лись «богомерзкими, прельщениями бесовскими». Пат"

риарх Константинопольский в одной из своих окружных

грамот 1589 к литовским епископам запрещал праздно"

вать день пятницы наравне с воскресеньем. Самое сказа"

ние об известных 12 пятницах исстари относилось у нас

к апокрифическим сказаниям (см.: Апокрифы). Что ка"

сается происхождения древненародного верования в Па"

раскеву Пятницу как покровительницу торговли, то оно

легко могло получить свое начало оттого, что в старину

день пятницы служил торговым днем для сельских хозя"

ев. Торговые пятницы особенно крепко держались в за"

падной и отчасти южной России; можно думать, что

в этом случае немалое влияние имело и то обстоятельст"

Храм во имя великомученицы Параскевы Пятницы в

Москве, в Охотном Ряду (разрушен большевиками).

466 ПАРАСКЕВИНСКИЙ МОНАСТЫРЬ

во, что день этот служил кануном субботы, когда торг

не производился по причине празднования евреями ша"

баша. Этих шабашей особенно опасались крестьяне севе"

ро-западной Руси и потому по пятницам закупали себе

все, что нужно для хозяйства и в доме. Наконец, что ка"

сается т. н. пятниц-часовен, которые ставились в старину

на Руси в честь Параскевы Пятницы, можно предполо"

жить, что они явились взамен некоторых дохристианских

памятников. Именно в древнее время в России на распу"

тьях ставились столбы, чурбаны, истесанные болваны,

мимо которых, как водилось, ни конный не проезжал,

ни пеший не проходил без какой-либо жертвы. С введени"

ем христианства обычай ставить эти чурбаны, естествен"

но, не мог оставаться долее, и потому русские старались

заменить их подходящими сюда часовнями и столбами,

в которых и ставилось изображение Параскевы Пятни"

цы, покровительницы полей и плодородия.

Память вмц. Параскеве отмечается 28 окт. /10 нояб.

И. К.

ПАРАСКЕВИНСКИЙ женский монастырь, Таврическая

губ., с. Верхняя Тополевка. Возник при целебном источ"

нике, который носил имя св. прмц. Параскевы (память

26 июля/8 авг.). Предания о нем гласили, что св. Параске"

ва понесла в этой местности часть своих апостольских тру"

дов. В 50-х XIX в. около источника в землянке поселилась

девушка Константина из соседнего с. Кишлав. Перед этим

она по указанию свыше оставила мир и жила в чтимой

людьми пещере «Целебный источник» в урочище Кизил"

таш, а с приходом туда иноков удалилась к источнику св.

Параскевы. Нося рубище и питаясь скудным подаянием,

подвижница долго подвизалась здесь одна и горячо моли"

лась о создании при источнике женского монастыря. На"

конец в святом месте устроили часовню, где служились мо"

лебны преподобномученице. Константина продолжала

молиться и уверять, что здесь будет храм. В 1863 здесь воз"

вели каменную церковь св. Параскевы, а в 1864 открыли

при ней монастырь, получивший тогда название Топлов"

ский Параскевиевский монастырь (по д. Топлу). В 1874

в нем преставилась Константина, приняв перед кончиной

постриг с именем Параскевы. Монастырь управлялся «ду"

ховным советом», состоявшим из старшей летами монахи"

ни, казначеи и благочинной. Он благотворно влиял

на местное иноверческое население, осуществлял благо"

творительную деятельность, вел образцовое хозяйство.

В 1928 монастырь был закрыт, с 1992 начал возрож"

даться. Действуют храмы св. Параскевы (в 1887–88 при"

строили к западному фасаду колокольню) и иконы Божи"

ей Матери «Всех скорбящих Радость» (зимний домовый,

1897). Заложенный в 1887 Троицкий храм не сохранился.

Святыней монастыря являются частицы мощей преподоб"

ных Печерских старцев.

ПАРАСКЕВО-ВОЗНЕСЕНСКИЙ женский монастырь,

Пензенская губ. Расположен недалеко от г. Рузаевки при

с. Пайгарма. В 1865 на территории будущего монастыря

возникла женская община, которой были собраны сред"

ства на постройку храма и жилых помещений. Наконец,

в 1884 были построены и освящены 2 храма: один —

во имя Вознесения Господня, второй — во имя вмц. Парас

кевы. Община получила статус монастыря.

Место духовных подвигов женской общиной было вы"

брано не случайно. По преданию, на службе в царском

войске состоял уроженец этих мест. Когда у него отнялись

ноги, он стал молиться о том, чтобы перед смертью побы"

вать в родных местах. Однажды во сне ему явилась дева

в голубом одеянии с крестом в руке и пообещала ему избав"

ление от недуга, если он найдет в лесу источник и икону

с ее изображением. По ее повелению воин должен был по"

строить на этом месте часовню. Вначале он не поверил сну,

но когда видение повторилось трижды, он исполнил все,

что было сказано: нашел в лесу источник, выстроил часов"

ню, а в ней повесил икону, как потом выяснилось, св. Па"

раскевы Пятницы. К источнику началось великое палом"

ничество всех, кто жаждал исцеления. Тогда и возникла

идея основать монастырь. Первой игуменией этой обители

была инокиня Пелагия (Смирнова). Постепенно пустынь

разрасталась. С Афона была прислана икона св. вмц. Па"

раскевы с частицами ее мощей, ставшая главной святыней

обители. Монастырь был благоукрашен. При нем было

разбито 4 сада. Развивались ремесла, работали иконопис"

ная, башмачная мастерские, воскресная школа, детский

приют. В обители была создана прекрасная библиотека.

В советское время монастырь был разгромлен и раз"

граблен. Начал восстанавливаться в 1990-е. В н. ХХI в.

в обители было 50 насельниц. Выстроена новая часовня

над источником. Вновь была обретена икона св. Парас"

кевы с частицами ее мощей.

ПАРАСКЕВЫ ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ икона, находится

в церкви вмц. Параскевы в г. Савино Екатеринбургской

епархии. Икону почитают как явленную. По преданию, она

была обретена у р. Пышмы на пне. Ежегодно в четверг 9-й

недели по Пасхе совершается крестный ход с древней ико"

ной. Верующими почитается св. источник, забивший возле

того места, где была явлена икона. Здесь установлен крест.

ПАРАСКЕВЫ ПЯТНИЦЫ чудотворная икона, хранится

в Успенском храме г. Новый Оскол Белгородской епархии.

ПАРАСКЕВЫ св. вмц. женская пустынь «ПЯТНИЦА-БОР»,

Тверская губ. Находилась в Вышневолоцком у., в 10 верстах

от с. Мста. Основана в 1902 монахиней Вышневолоцкого Ка

занского монастыря Антонией (в миру Дарья Талызина) при

материальной помощи купчихи Е. И. Кирсановой, пожерт"

вовавшей купленную ей у крестьян с. Фефелова землю.

Народная молва гласила, что в урочище Пятница-бор

и раньше когда-то существовала женская обитель,

и в пределах этой бывшей здесь некогда обители или ря"

дом с ней была явлена икона св. Параскевы (н. XVI в.).

В сер. XVIII в. один юродивый обрел эту икону у родни"

ка, который вплоть до 1917 сохранялся в виде колодца при

старой часовне. Юродивый принес эту икону в д. Фефело"

во Тубосского прихода. В духовном восторге юродивый ска"

кал с явленной иконой и как бы ударял ею по земле. Тогда

деревенские старики отняли у него святыню и стали его

расспрашивать, где он взял ее. Юродивый привел их в не"

проходимый бор. Об этом было дано знать священнику

с. Тубос, и по его указанию икона была принесена в приход"

скую церковь. Два раза явленная икона исчезала из этой

церкви и оказывалась на месте своего явления, и для покло"

нения ей к роднику стали приходить окрестные жители, по"

лучавшие здесь исцеление от различных болезней.

В н. XX в. эта икона находилась у левого клироса мо"

настырского храма во имя св. Параскевы.

На иконе была изображена во весь рост св. Параскева,

а вверху, по бокам и внизу представлены в 16 клеймах раз"

467ПАРАСКОВИЯ ИВАНОВНА (ПАШЕНЬКА САРОВСКАЯ)

ные события из ее жизни. Так, в 1-м клейме (считая слева

вверху) было изображено моление св. Параскевы в темни"

це, куда она в царствование Диоклетиана была заключена

за проповедь о Христе; во 2-м — великомученица поучает

христиан вере; в 3-м — она на допросе перед игемоном

(правителем); в 4-м — изображено бичевание обнаженной

Параскевы воловьими жилами; в 5-м — игемон увещевает

ее принести жертву богам; в 6-м (с левой стороны лика) —

великомученицу привязали к дереву и строгают желез"

ными когтями;

в 7-м — ангел Гос"

подень исцелил ее

в темнице от ран;

в 8-м — игемон

указывает ей, что

боги щадят жизнь,

здоровье и красо"

ту ее; в 9-м —

(на правой сторо"

не изображения)

Параскева молит"

ся о сокрушении

идола Аполлона;

в 10-м — игемон

повелевает снова

повесить ее на де"

реве и жечь огнем;

в 11-м — мучени"

ца изображена

привязанной к ко"

лесу; в 12-м (ряд

внизу) — игемон

повелевает перепи"

лить Параскеву;

в 13-м — Параскева

на судилище перед

игемоном; в 14-м —

голова мученицы

отсекается мечом;

в 15-м — изображение погребения св. Параскевы

и в 16-м — смерть нечестивого Диоклетиана.

В сер. XIX в. крестьянка Пелагея Силантьевна поста"

вила первую келью-домик. Вместе с др. благочестивыми

девицами она приходила сюда на поклонение иконе

из Вышневолоцкого Казанского женского монастыря.

Обладая даром прозорливости, «Пелагеюшка» предвиде"

ла все значение явленной иконы и не раз предвозвещала,

что здесь со временем будет устроен монастырь.

Последний пришел сюда Иван Ефимович — 60-лет"

ний старец. Поставил домик вблизи старой часовни.

По рассказам близко знавших его, Иван Ефимович был

ямщиком. По смерти жены он предпринял подвиг стран

ничества. Дважды он был в Иерусалиме, посетил св. гору

Афон, часто ходил в Нилову Столбенскую пустынь, пока

по указанию одного старца не утвердил свое местопребы"

вание вблизи старой часовни. Жители окрестных селений

питали к нему глубокое уважение. Старец носил железные

вериги, сначала в 25 фунтов весом, а с 1886 — 1 пуд 10 фун"

тов (в досоветский период хранились в его часовне). После

17-летнего пребывания старец оставил часовню. Только

по устроении здесь обители он снова возвратился на это

место, где и почил 15 окт. 1906. По надписи на памятнике

он имел от рождения 104 года.

Перед 1917 в монастыре кроме часовни были: коло"

кольня, 2 корпуса для сестер, просфоропекарня и хлеб"

ная, трапезная церковь с кухней, дом для священника,

странноприимный дом со двором.

В 9-ю пятницу по Пасхе, Ильинскую пятницу и 28 окт.

(день празднования св. Параскевы) здесь собиралось на по"

клонение явленной иконе великое множество богомольцев

из разных губерний России.

В советское время монастырь был закрыт и разрушен,

а явленная икона св. Параскевы вывезена в неизвестном

направлении.

ПАРАСКОВИЯ ИВАНОВНА (Пашенька Саровская) (ск.

22.09[5.10].1915), блаженная. Родилась в семье крепост"

ных крестьян Тамбовской

губ. Рано была выдана за"

муж. Вместе с мужем была

продана «безбожнику»-лю"

теранину. После несправед"

ливого и жестокого наказа"

ния тайно ушла в Киево-Пе

черскую лавру. Однако через

полтора года ее нашла по"

лиция — по закону Россий"

ской империи крепостные

не имели права уходить

в монастырь и принимать

монашество. Ее посадили

в тюрьму и не спеша пре"

проводили этапом к поме"

щику. При следовании от

тюрьмы до тюрьмы на ру"

ках ее были железные наручники, которые зимой обмо"

раживали руки и до крови растирали их.

Через 2 года она снова убежала в Киев, где постриглась

в монашество, но снова была арестована и возвращена гос"

подам. Они разули ее и полураздетую, без куска хлеба вы"

гнали на улицу. Однако она уже знала от прозорливых стар"

цев волю Божию и отныне вступила на подвиг юродства

Христа ради. Этот труднейший и великий подвиг она при"

няла на себя из любви к Богу и ближним. Одушевляемая

Духом Божиим, добровольно отреклась она от обычного

человеческого разума, показывая себя как бы безумной.

В глазах народа Парасковия сделалась помешанной,

служа посмешищем для детей и всего сельского народа.

Расчетливые господа хотели было взять ее снова на работу,

но, видя ее помешательство, отказались. За 5 лет Параско"

вия приучила себя жить на улице все четыре времени года.

После сего она ушла из господского села и вскоре посели"

лась в Саровском лесу, где прожила ок. 30 лет. В разных

местах леса у нее было вырыто несколько пещер, в которых

Паша, подобно Марии Египетской, проводила отшельни"

ческую жизнь.

В духовной жизни пустынница руководствовалась со"

ветами Саровских старцев и при их опытном руководст"

ве духовно возвышалась. Прожив много лет в отшельни"

ческих подвигах, блаженная стала проявлять дар прозор"

ливости. В лесу на нее напали разбойники, как некогда

на прп. Серафима. Они думали, что у нее есть деньги. Раз"

бойники избили блаженную до полусмерти, проломили

Блж. Пашенька Саровская.

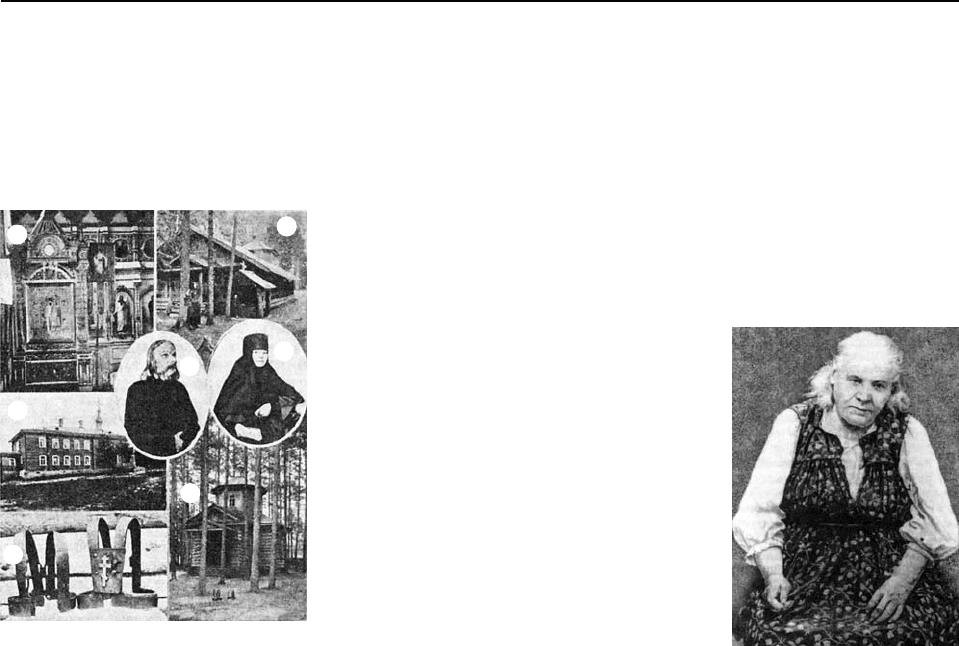

Параскевы св. вмц. пустынь.

1. Икона св. Параскевы. 2. Старая

часовня на месте явления иконы.

3. Старец Иван Ефимович.

4. Монахиня Антония.

5. Монастырский храм и братский

корпус. 6. Вериги старца Ивана

Ефимовича. 7. Новая часовня на

месте явления иконы.

1

2

3

4

5

6

7

468 ПАРВОВ А. И.

голову и сильно помяли грудь. Год она болела, но при по"

мощи Божией перенесла эту болезнь, однако совершен"

но от нее не избавилась до самой смерти. Боли в пролом"

ленной голове и опухоль под ложечкой часто мучили ее,

но она все терпеливо переносила.

В 1884 Парасковия Ивановна навсегда пришла жить

в Дивеевскую обитель (см.: Серафимо-Дивеевский Троиц"

кий женский монастырь). Тут обнаружился ее дар прозор"

ливости, который она прикрывала иносказательными об"

разами. Однажды она проходила мимо кладбищенского

храма и, ударив палкой о столб ограды, сказала: «Вот как

этот столб-то повалю, так пойдут умирать, только успевай

могилы копать». Слова эти скоро исполнились: как пова"

лился столб, умерла блж. Пелагея Ивановна, за ней умер

монастырский священник Феликсов, а затем несколько

монахинь, так что сорокоусты не прекращались целый год.

Наружный вид блж. Паши бывал не всегда одина"

ков — то чрезмерно строгим, сердитым и грозным, то лас"

ковым и добрым, то горько-горько грустным. Но от доб"

рого ее взгляда каждый человек приходил в невыразимый

восторг. Детские добрые светло-голубые и ясные глаза ее

поражали настолько, что исчезало всякое сомнение в ее

чистоте, праведности и высоком подвиге.

Серпом блаженная жала траву и под видом этой рабо"

ты клала поклоны и молилась. Когда к ней кто с верой

приходил, то она прикажет угощать, а сама идет жать тра"

ву, молиться за пришедших. Траву она не выбрасывала,

а относила на конный двор. Если посетителей ожидали

неприятности, то она жала лопух, подавала колючие

шишки и т. п.

С приходящими посетителями, просящими духовных

советов и молитв, блж. Паша обращалась не одинаково:

примет ласково, усадит, угостит чаем, даст сахару, хлеба,

а на других накричит, выгонит из кельи, а некоторых да"

же побьет своей палкой.

Она знала каждую мысль приходящих к ней людей

и в большинстве случаев отвечала на мысль, а не на во"

просы. Случаев прозорливости блаженной было так мно"

го, что все невозможно собрать и описать. Очень почитал

блаженную и прп. Варсонофий Оптинский, которому

она предсказала день его кончины.

Блж. Парасковия Ивановна предсказала и рождение

Наследника Цесаревича еще в 1895.

За Государя и Его Августейшее Семейство она особенно

усердно молилась. Также с благоговением и любовью отно"

силась блаженная к прмц. вел. кн. Елисавете Феодоровне.

В 1911 у блаженной был еп. Феофан (Быстров). Па"

шенька Саровская произнесла 2 пророчества. Одно каса"

тельно Царской Семьи, а другое — лично касавшееся вла"

дыки. Блаженная вдруг вскочила на скамейку, схватила

портрет Государя Николая II, висевший на стене, и швыр"

нула его на пол. Затем быстро схватила портрет Государы"

ни Александры и также швырнула его на пол. Потом при"

казала келейнице вынести портреты на чердак. Это было

за 6 лет до государственного переворота 1917.

Относительно войны блаженная говорила, что ее за"

теяли враги наши с целью свергнуть Царя и разорвать

Россию на части.

Перед смертью блаженная все клала земные поклоны

перед портретом Государя, который ставила рядом с ико"

нами. Когда она уже была не в силах, то ее опускали

и поднимали келейницы. — «Что ты, мамашенька, так

на Государя-то молишься?» — «Глупые, Он выше всех

Царей будет». Как-то она поцеловала портрет и произ"

несла: «Миленький, уже при конце».

ПАРВОВ Алексей Иванович, протоиерей (1838–1897), бо"

гослов. Родился в Новгородской губ. Закончил Петербург

скую духовную академию по кафедре гомилетики и основ"

ного богословия. С 1864 профессор этой академии. С 1860

священник церкви Инженерного замка и законоучитель

Инженерной академии, с 1865 законоучитель и профессор

церковного права в училище Правоведения, с 1883 предсе"

датель учебного комитета при Синоде. Основные соч.:

«Практическое изложение церковно-гражданских поста"

новлений в руководство священнику при совершении

церковных треб», статьи: «После четыредесятницы по

древним правилам и обычаям», «Охранение православной

веры в древней вселенской церкви» и др.

ПАРЕМЕЙНИК, книга, содержащая паремии. В Древней

Руси паремейники составлялись для богослужения, но упот"

реблялись и в домашнем чтении, поэтому иногда в паре"

мейниках встречаются различные приписки переписчика.

В Паремейнике 1348, от 24 июля, помещены 2 чтения о Бо

рисе и Глебе. Большинство рукописей паремейников рус"

ского перевода восходят к XII в. Так называемый «Григоро"

вич паремейник» болгарского перевода, к. XII в.

ПАРЕМИИ, чтения из Св. Писания, Ветхого или Ново"

го Заветов, произносимые в Православной Церкви на ве"

чернем богослужении (гл. обр. накануне праздников).

По содержанию имеют отношение к смыслу праздника:

пророчество о празднуемом событии, или похвала праз"

днуемому святому, или объяснение смысла праздника.

Число паремий в различные праздники неодинаково:

бSoльшей частью их 3, на Благовещение — 5, на канун

Рождества Христова — 8, в навечерие праздника Богояв

ления — 13, в Великую Субботу — 15 и т. д.

ПАРТЕСНОЕ ПЕНИЕ, многоголосное хоровое пение

Православной Церкви, разделенное на голоса или пар"

тии. Перешло в Россию с Запада в XVII в. Появилось

в южнорусских братствах, более развилось во 2-й пол.

XVII в. Петр I любил партесное пение, сам участвовал

в нем, исполняя басовую партию.

ПАРФЕНИЙ (в миру Агеев (Аггеев) Петр), иеромонах

(1807 — февр. 1878), духовный писатель. Младенцем оси"

ротел, усыновленный богатым купцом-раскольником,

провел счастливое детство в его семействе, которое, по его

словам, «было как духовная академия и училище благочес"

тия». От приемных родителей, которых горячо любил,

узнал грамоту и далее не учился. С детства мечтал о монас"

тыре, получил прозвище «попа-проповедника», «игумена»;

с 12 лет не раз пытался бежать в монастырь, хотел совер"

шить «подвиг юродства о Христе» (помысел о юродстве его

«угнетал... более 20 лет»). Потерпев неудачу, помогал отцу

в торговле, утешался чтением религиозной литературы (со"

брал книг «рублей тысячи на две» — и вероисповедными

прениями, любовь к которым сохранил на всю жизнь. До"

ждавшись совершеннолетия, снова бежал в монастырь.

Приняв у раскольников постриг с именем Паисий,

объехал знаменитые старообрядческие скиты в надежде

«напоить свою иссохшую душу», но нашел, что расколь"

ники «только и стараются одни внешние обряды соблюс"

ти», не беспокоясь об «очищении внутреннего человека».

469ПАРФЕНИЙ (АГЕЕВ)

К 1836 по книгам убедился в неправоте раскольников

и принял единоверие, а после нового путешествия

по России (во время которого частично оглох на 10 с по"

ловиной лет, но исцелился благодаря старцу) — Право

славие (1837). Своих колебаний перед уходом из раскола

позже так стыдился, что опустил их в автобиографии.

В 1839 отправился на Афон. Красота афонских обите"

лей, церковные уставы и подвиги старцев стали для Парфе"

ния на всю жизнь источником неиссякаемой радости.

Парфений постригся в иноческий чин с именем Памва,

а весной 1841 принял схиму с именем Парфений. Тогда же

послан на послушание в Россию, где обратил в Правосла"

вие приемных родителей. В 1843 вернулся на Афон, но ду"

ховник велел ему ехать в Иерусалим, а оттуда в Сибирь

и более не возвращаться. Тяжело переживая разлуку с Афо"

ном, Парфений покорился в конце концов воле старца.

В 1845 посетил Палестину, затем Константинополь

и в 1847 прибыл в Томск. Епископ Томский Афанасий

(Соколов) со временем расположился к нему и поселил

в своем доме, читал с ним и часами беседовал, а в 1848 уго"

ворил описать его странствия. Тогда же Парфений подал

в Синод прошение о принятии в один из русских монас"

тырей. На просьбу не ответили, а в 1850 недоброжелатели

призвали вовсе исключить Парфения из монашества, что

было для него ударом. В 1851 обратился к митр. Москов"

скому Филарету (Дроздову), и благодаря его ходатайству

(митрополит надеялся «употребить его для вразумления

раскольников» — «Письма Филарета...») Синод разрешил

в 1853 принять Парфения в братство Гефсиманского скита

Троице-Сергиевой лавры (переведен в авг. 1854). (В 1853,

в ожидании решения Синода, составил рукописный сбор"

ник изречений о праздниках — «Торжественник» и пере"

писал книгу «Цветник» Дорофея, послав ее Филарету.)

В 1856 рукоположен в сан иеромонаха и назначен

«строителем» (настоятелем) Берлюковской Николаевской

пустыни (недалеко от Москвы). В 1858 управлял строи"

тельством Спасо-Преображенского монастыря в Гуслиц"

ких лесах (Гуслицах), «где самое гнездо раскола» («Пись"

ма Филарета...», 1869), затем стал его игуменом. Тоскуя

по пустынножительству, нес послушание против воли,

пренебрегал делопроизводством, и по завершении стро"

ительства монастырь остался должен ок. 40 тыс. руб.

Пеняя ему на бесхозяйственность, митр. Филарет стре"

мился вместе с тем и «утешить его и подкрепить в глазах

людей»; за учреждение монастыря Парфений награжден

в 1860 золотым наперсным крестом. (Миссионерская за"

дача обители не оправдалась; однако мальчики-старооб"

рядцы охотно посещали школу, основанную Парфением

при монастыре.) В 60-х продолжал действия по обраще"

нию раскольников: написал ряд апологетических и обли"

чительных сочинений; после беседы в 1863 с министром

внутренних дел П. А. Валуевым, на которого произвел

впечатление, составил для него записку о расколе.

Написал подробную автобиографию (до принятия

в российское монашество), опубликованную посмертно

под названием «Из автобиографии игумена Парфения»;

отрывок о жизни в Томске под тем же названием опуб"

ликованный и самостоятельно — М., 1898). В своей

судьбе видел цепь чудесных событий: «это колесо пре"

мудрости и благости Божией». Умер «на покое» в Трои"

це-Сергиевой лавре.

Главные сочинения схимника: «Сказание о странствии

и путешествии по России, Молдавии, Турции и Св. Земле

постриженника святые горы Афонския инока Парфения»

(ч. 1–4. М., 1855), отрывок из сочинения — «Сказание

о жизни и подвигах... старца Даниила (Ачинского)...» вы"

шел также отдельно (М., 1855), писалось почти против во"

ли, с опасением стяжать «маловременную славу суетного

мира сего» (ч. 1, 1856). Эпизоды расположены не в хроноло"

гическом порядке, а как автор нашел «вместительным для

читателя». Продолжая традицию стародавнего жанра хоже

ний, Парфений описывает многие религиозные и церков"

ные достопримечательности: в Стамбуле, Иерусалиме,

на Карпатах (в т. ч. обители, где настоятельствовал прп. Па

исий Величковский), а также Саров (где беседовал с прп. Се

рафимом) и особенно подробно и точно — Афон. Повество"

вание включает биографии подвижников, раскольников,

рассказанные в житийном ключе, и словесные ратования

с раскольниками, записанные почти с «протокольной» точ"

ностью. Монастырские службы, подвиги монахов, перво"

зданная природа изображены с духовным восторгом. Ни"

когда не читавший художественной литературы, Парфений

произвел на современников сильное впечатление не только

духом, но и стилем своей книги, что проницательно пред"

сказал историк С. М. Соловьев: «Заглавие книги далеко

не может дать понятия о содержании ее, в высокой степени

любопытном и назидательном» для современно «мысляще"

го человека». Здесь пред ним предстанут «удивительные об"

разы» и «живые отношения», «которые он привык относить

ко временам далекой древности» и «современное существо"

вание которых он не подозревал». В ходе повествования ес"

тественно возникают актуально-живучие для ряда веков

русские религиозные проблемы: распри со старообрядца"

ми, взаимоотношения Православия с иудаизмом, мусуль"

манским и западным миром, соотношение церковных и го"

сударственных властей, ценности монашества.

По утверждению А. А. Григорьева, «Сказание...» прочла

«вся серьезно читающая Русь». Критика единодушно отме"

тила большое познавательное значение книги, искрен"

ность и простодушие автора, органичное родство его стиля

с древнерусской традицией; по Григорьеву, она подобно ду

ховным стихам «ударила... по одной из самых глубоких

струн души русского человека... аскетической», а в полноте

своей свидетельствовала о «неразрывности органичности

народной жизни от XII столетия до пол. XIX». Н. П. Гиля

ров-Платонов выделил в книге своеобразную смесь ста"

рославянской лексики и грамматики «с крайне живым из"

ложением» и образ автора, который своей цельностью

и служением истине резко противостоит современному че"

ловеку. Н. Говоруха-Отрок восхищался «Сказанием...»

и рекомендовал его образованным людям, чтобы ближе

узнать миросозерцание и весь духовный строй своего наро"

да. М. П. Погодин почитал ее «украшением народной рус"

ской словесности (не говоря о великой ее многообразной

пользе)» («Москвитянин», 1855, № 23/24).

Обаяние «Сказания...» испытали писатели противо"

положных убеждений. М. Е. Салтыков-Щедрин, призна"

вая свою отчужденность от взглядов Парфения, отмечал

«громадность подъятого автором подвига». Для И. С. Тур"

генева Парфений — «великий русский художник и рус"

ская душа». А. В. Дружинин видел в «Сказании...» «великую

поэтическую фантасмагорию, переданную оригиналь"

470 ПАРФЕНИЙ (БРЯНСКИХ)

нейшим художником на оригинальнейшем языке»; «мы

не видели еще такого высокого таланта со времен Гоголя»;

по мнению критика, во 2-м т. «Мертвых душ» следовало

вывести как положительный пример именно таких геро"

ев, исполненных «библейской прелести».

Ф. М. Достоевский, обретя в Парфении идеал цельного

человека, противостоящего рационализму современной

цивилизации, не раз прибегал к мировосприятию, слогу

и образу повествователя «Сказания...» как творческим ори"

ентирам и источнику заимствований. Познакомившись

с книгой, видимо, еще в ссылке, он собирался вывести Пар"

фения в «Житии великого грешника», использовал эпизод

из «Сказания...» в «Братьях Карамазовых», неоднократно

заимствовал отдельные происшествия, мотивы и выраже"

ния из него в речи и поучениях Зосимы. Называя главу

«О Священном Писании и жизни отца Зосимы» «востор"

женной и поэтической», Достоевский указал, что взял для

нее «наивность изложения — из книги... Парфения». Стиль

«Сказания...» использован Достоевским для рассказов

странника Макара в «Подростке», а также для сцены при"

ема юродивым Семеном Яковлевичем и для исповеди Ле"

бядкиной в «Бесах». Книгу писатель взял с собой за грани"

цу в 1867 и хранил всю жизнь; последний раз Парфений

упомянут в его записной тетради за полгода до смерти.

Ист.: Шешунова С. Парфений (Агеев) // Русские писатели

1800–1917. Библиографический словарь. М., 1999. Т. 4. С. 536–537.

ПАРФЕНИЙ (Брянских), священномученик, епископ

Ананьевский (1878(?)–1938). Окончил Московскую духов

ную академию (1907). По тюрьмам и ссылкам с 1925. После

выхода «Декларации» 1927 владыка отделился от митр.

Сергия (Страгородского) и примкнул к т. н. «Даниловской»

группе, которую возглавлял сщмч. архиеп. Феодор (Позде

евский), настоятель Данилова монастыря в Москве. С 1928

владыка был отправлен на покой. В 1929–32 проживал

в Даниловом монастыре. Вновь был арестован в 1932

в Москве. С 1934 проживал в Киеве, где был снова аресто"

ван в 1936(?) и сослан в Северный край. Известно, что

в 30-х годах ХХ в. он вступил в переписку со сщмч. митр.

Кириллом (Смирновым), предлагая ему объявить себя Мес"

тоблюстителем. Расстрелян в 1938.

ПАРФЕНИЙ (в миру Васильев-Чертков Павел Васильевич),

архиепископ (10[21].08.1782–5[17].08.1853), проповед"

ник, церковно-общест"

венный публицист. Из се"

мьи дьякона. Окончив

курс в Московской Славя

но-греко-латинской акаде

мии (1790 — янв. 1803),

остался служить в ней.

С окт. 1810, после по"

стрижения в монашество

(по совету митрополита

Московского Платона)

с именем Парфения, опре"

делен проповедником при

сохранении прежних учи"

тельских должностей.

Первое из известных

слов Парфения «Слово

в неделю первую Великого

Поста», содержащее при"

зыв идти «узким» (аскетичным) и скорбным путем Христа.

Будучи наставником и монастырским настоятелем, Парфе"

ний, судя по прижизненным и посмертным публикациям,

преимущественно обращался к слушателям с церковными

поучениями (в которых призывал искать прежде всего

не земное благоденствие, а Царствие Божие). Исключения

составляют приветственные слова в дни рождений и тезои"

менитств особ Царской фамилии (имп. Александра I, имп.

Марии Федоровны, цесаревича Константина Павловича

и др.). Проповеди Парфения, какой бы темы они ни каса"

лись, отличаются обстоятельным знанием Священного Пи

сания, ясностью мысли, строгой структурой речи, энергией

и простотой изложения. По свидетельству очевидцев, со"

путствовавшая Парфению известность проповедника

в большой степени основывалась и на силе непосредствен"

ного, личного влияния на слушателя.

В июле 1839 по поручению Синода архиепископ со"

ставил и вел церковный церемониал, сопровождавший

перенесение праха кн. П. И. Багратиона из Владимир"

ской губ. на Бородинское поле. Перед окончанием за"

упокойной службы он произнес «Речь в напутствование

тела кн. П. И. Багратиона, по высочайшему повелению

назначенного к преданию земле на поле Бородинском».

Энергичное, исполненное высокого одушевления слово

вместило и мысли о бессмертии души, и лаконичный

анализ сложных условий Бородинской битвы, и понима"

ние трагизма подвига Багратиона («Ты всегда учил твоих

ратоборцев побеждать врагов», «но здесь ты учил уми"

рать за Отечество»), и оценку огромного значения «ис"

купительной жертвы».

Ист.: Русские писатели 1800–1917. Библиографический

словарь. Т. 4. М., 1999.

ПАРФЕНИЙ КИЗИЛТАШСКИЙ, преподобномученик

(1816–4.09.1867), игумен Кизилташского монастыря. Па"

мять о его трудах на благо Церкви, его добродетелях и му"

ченической смерти от крымских татар-мусульман сохра"

нилась в Крымской епархии.

Причислен к лику святых в 2000.

ПАРФЕНИЙ (Краснопевцев) (Парфений Киево-ПечерF

ский), преподобный (24.08.1790–25.03.1855), старец. Ро"

дился в семье причетника Тульской губ. В 1814 отправил"

ся на богомолье в Кие

во-Печерскую лавру. Там

старец Михаил благосло"

вил его остаться в лавре

на послушании, что он

и совершил через 4 года.

Впоследствии старец

рассказывал: «Я вовсе

не раздумывал о подвигах

монашеских, о том, чтобы

установить себе такое или

другое правило, избрать та"

кой или иной образ жизни;

я думал только о том, как

бы молиться да молиться

непрестанно и трудиться,

сколько сил есть, слушать

во всем, как Бога, началь"

ника, никого не оскорбить

и не осудить; да мне и не"

Парфений

(Васильев-Чертков).

Прп. Парфений

(Краснопевцев).