Святая Русь. Большая Энциклопедия Русского Народа. Русское Православие. Том 2

Подождите немного. Документ загружается.

471ПАСХА

когда было смотреть за поступками других; я только себя

знал». Так, руководимый Духом Святым, он в новонача"

лии отличался теми добродетелями, которые обыкновен"

но бывают только плодом долговременных подвигов.

Кроме подвигов трудолюбия, бдения и молитвы, ничем

не возмущаемой кротости и совершенного незлобия, он

особенно поражал всех своим удивительным нестяжанием:

он не имел др. одежды, кроме той, которую носил, да и по"

следнюю готов был с радостью отдать нуждающимся.

Преподобный никогда не был предметом зависти для

братии; все любили его, все радовались вSидению его, как

вSидению ангела; и эту любовь приобрел он младенческим

незлобием и неподражаемой простотой, живо напоминав"

шей древних Отцов первых, золотых времен иночества.

Лит.: Сказание о жизни иеромонаха Парфения. Киев, 1890.

ПАРФЕНИЙ НЕБОЗА, митрополит Холмогорский

и Важский (ск. 2.01.1704), духовный писатель. Русский

по происхождению, Парфений всю свою жизнь провел

на православном Востоке, где усердно действовал по осво"

бождению русских невольников из турецкого плена.

В 1691 Парфений был рукоположен в архиереи и назначен

епископом Лаодикийским. Парфений управлял также

несколько раз по поручению митрополита Кизического

Кирилла его епархией, отчего и называется иногда митро"

политом Кизическим. В 1695 Парфений вернулся в Рос"

сию, в 1701 был назначен митрополитом Азовским,

в 1703 — архиепископом Холмогорским. Известен стиха"

ми «На победу злочестивого Мустафы, султана турского»,

донесением Петру о том, «как он освободил из турецкого

плена русских подданных». Владыка написал книгу «Сим"

вол, или Изъяснение утвари и сосудов церковных». Пере"

вел надписи на гробе Константина Великого.

ПАРФЕНИЙ (Сопковский), епископ Смоленский (ск.

в 1795). Окончил Киевскую духовную академию. Известен

своей книгой «О должностях пресвитеров приходских»

(совм. с Георгием Конисским, СПб., 1776, выходило не"

сколько изданий), ставшей в России одной из главных

книг по пастырскому богословию.

ПАРФЕНИЙ ЮРОДИВЫЙ, писатель XVI в., живший

и писавший в г. Суздале. Известны 2 его произведения:

1) «Канон св. Архангелу Михаилу», помещенный первона"

чально в Следованной Псалтири среди сочинений агиогра"

фа инока Григория, и 2) «Послание к неизвестному против

лютеров», образец русской первоначальной полемики про"

тив лютеран. По словам архим. Леонида (Кавелина), оно

«может послужить и теперь против т. н. штундистов».

ПАРХИМОВИЦКАЯ икона Божией Матери, найдена

в древние времена на березе, в Минской губ., Бобруйско"

го уезда. В н. ХХ в. на месте этого чуда был воздвигнут

храм, но той иконы в нем не было, имелся лишь снимок

с нее. Икона же неизвестно куда исчезла. Снимок про"

славился многими чудесами. Празднование совершалось

8 сент. и в недели сыропустную и Фомину.

ПАСАЦЕЛЬСКИЙ УСПЕНСКИЙ монастырь, Херсон"

ская губ., рядом с с. Балты. В XVIII в. при игум. Тимофее

обитель эта была разграблена и сожжена. Храм ее был

продан на вывоз. К 1917 сохранилась только часовня.

ПАСОВСКАЯ (ЦАРЕГРАДСКАЯ) икона Божией Матери,

святыня Курской епархии. Пребывает в Свято-Троицком

храме г. Суджи. Чудотворный образ пропал после рево"

люции, но в 2003 был найден на Украине, трудами и по"

печением верующих был приобретен и возвращен Кур"

ской епархии. Ранее чудотворный образ пребывал

в Христо-Рождественском храме с. Уланок Суджанско"

го р-на. Празднование иконе совершается 17/30 сент.

ПАСТЫРСКОЕ БОГОСЛОВИЕ, учение о нравственных

качествах и об обязанностях пастыря Церкви, указания

на которые имеются уже в Св. Писании, в частности,

в Послании ап. Павла и в ряде наставлений и правил, уста"

новленных Вселенскими и Поместными Соборами, а так"

же в сочинениях Отцов Церкви, как, напр., у Григория Бо

гослова — «Слово защитительное о своем бегстве в Понт»,

св. Амвросия Медиоланского — «De officils ministrorum»,

св. Иоанна Златоуста — «Слова о священстве» и мн. др.

и во вступительных словах высших иерархов к пастве, как,

напр., «Послания и слова древнерусских митрополитов

и патриархов к попам». Систематическое изложение пас"

тырства, вызванное необходимостью указать пастырям

из светских их обязанности, ведет свое начало от к. IX в.

В России пастырское богословие преподается с XIХ в.

Кроме книг на иностранном языке, в России были при"

няты переводы книг еп. Парфения (Сопковского) «О дол"

жностях пресвитеров приходских» (1776), А. Стурдзы

(1791–1854) «Письма о должностях священного сана», ар"

хим. Антония «Пастырское Богословие», архим. Кирилла

«Пастырское Богословие», «Памятная книжка для свя"

щенника, или Размышление о священнических обязан"

ностях», прот. Е. Попова «Письма по пастырскому богос"

ловию», архим. Иакова «Пастырь в отношении к себе

и пастве», проф. В. Ф. Певницкого «Священник — приго"

товление к священству и жизнь священника», Громачев"

ского «Практические задачи деятельности православного

сельского священника», журнал «Руководство для сельс"

ких пастырей» (издавался в Киеве) и др. Главным учеб"

ным пособием по пастырскому богословию перед 1917

было: Нечаев И. П. «Практическое руководство для свя"

щеннослужителей», вышедшее в 1912 11-м изданием, под

редакцией обер-секретаря Св. Синода А. П. Ростовского.

ПАСХА (Воскресение Христа), главный праздник Право"

славной Церкви, установленный апостолами в честь Вос"

кресения Христа. Христиане, празднуя Пасху, торжеству"

ют избавление через Христа всего человечества от рабства

дьяволу и дарование людям жизни и вечного блаженства.

По важности благодеяний, полученных нами через Вос"

кресение Христово, Пасха является «Праздником празд"

ников и торжеством из торжеств», почему и богослужение

этого Праздника отличается величием и необычайной

торжественностью.

Задолго до полуночи верующие в светлых одеждах

стекаются в храм и благоговейно ожидают наступающе"

го Пасхального Торжества. Священнослужители обла"

чаются во весь светлейший сан. Перед самой полуночью

торжественный благовест возвещает о наступлении ве"

ликой минуты Светоносного Праздника Воскресения

Христова. Священнослужители с крестом, светильни"

ками и фимиамом исходят из алтаря и вместе с народом,

подобно мироносицам, ходившим «зело рано ко гробу»,

обxодят вокруг церкви с пением: «Воскресение Твое,

Христе Спасе, Ангели поют на небесех, и нас на земли

сподоби чистым сердцем Тебе славити». В это время

с высоты колокольни, как с небес, льется ликующий

пасхальный трезвон. Все молящиеся идут с возжженны"

472 ПАСХА

ми свечами, выражая тем духовную радость Светонос"

ного Праздника.

Шествие останавливается у затворенных западных

ворот храма, как бы у дверей гроба Христова. И здесь,

по обычном возгласе, священник, подобно ангелу, воз"

вестившему мироносицам у гроба о Воскресении Хрис"

товом, первый возглашает радостную песнь: «Христос

воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим

во гробех живот даровав». Эта песнь троекратно повторя"

ется священнослужителями и хором.

После утрени сразу совершаются часы и литургия,

при отверстых Царских вратах, которые открыты с на"

чала заутрени и не затворяются целую неделю в знак

того, что Иисус Христос навсегда отверз нам врата Не"

бесного Царствия. На литургии читается людям Еван"

гелия от Иоанна.

В следующие дни Пасхи, после литургии, при коло"

кольном звоне, бывают крестные ходы около церкви,

в которых, как победный трофей, носится крест Христов.

Этим верующие выражают свою радость и торжество

о победе Иисуса Христа над смертью и адом.

Пасхальные песнопения поются в церкви до празд"

ника Вознесения Господня, который празднуется в соро"

ковой день после первого дня Пасхи.

Во многих местах России день Воскресения Христова

назывался Великим днем, так как существовало поверье,

доказывающее величие и святость этого праздника, что

после Воскресения Христова солнце не заходит в продол"

жение всей святой недели, и день великого праздника по"

этому равняется семи обыкновенным дням. Ночь Вели"

кой субботы представляла чудное, величественное зрели"

ще как в столицах, так и всюду на Руси, где только есть

православные храмы. Сюда спешили через поля, через ле"

са, по тропинкам, по дорогам православные, и опоздав"

шие попасть в переполненный уже народом храм распо"

лагались вокруг церквей в ожидании крестного хода.

В Малороссии вокруг церквей разводились костры, в сто"

лицах все было иллюминировано, а на вышке колоколен

церквей блестели зажженные факелы. Как только разда"

вался первый благовест большого колокола, в руках пра"

вославных зажигались свечи. Духовенство шло в светлых

ризах с крестами, хоругвями, иконами, и голос церковно"

го хора возвещал радость великую: «Воскресение Твое,

Христе Спасе, ангели поют на небесех». В Новгороде, по"

сле того как войдя крестным ходом в северные двери

и пройдя против солнечного течения архиерей знамено"

вал корсунские врата кадилом и отверзал их крестом, пев"

чие пели: «Христос воскресе из мертвых, смертию

на смерть наступи и гробным живот дарова», сохраняемое

и до сих пор в церковном обиходе старообрядцев. Точно

так же, по старому уставу, после 3-й песни канона прото"

поп читал толковое Евангелие, сам святитель в алтаре

во время христосования подходил к каждому священнику,

прикладывался к иконам, которые они держали, лобызал

их и давал по два яйца. По выходе из алтаря сам в свою

очередь получал от боярина, властей и народа по яйцу.

С мирянами он не христосовался в уста, а давал целовать

крест и митру. После утрени был молебен Пасхи,

и по окончании его все расходились по домам. В начале

2-го часа, по рассвете был благовест к литургии, за кото"

рой пред Евангелием протодиакону давалось благослове"

ние, также согласно со старопечатными служебными

книгами, т. е. «Бог за молитв святого славного и всехваль"

ного вселенского благовестника и апостола евангелиста

Иоанна Богослова, и дать ти глагол, во еже благовестити

силу многу». Евангелие читали только святители и прото"

диакон, по статьям, и при каждом окончании ударяли

железным молоточком в «кандию» — небольшой метал"

лический беловатый сосуд (до сих пор хранящийся в риз"

нице Софийского собора). После каждого удара в эту кан"

дию и вестовой колокольчик на звоннице делали перебор

во все колокола. Освящал пасху, сыр и масло, разделяя их

на три части, лишь под конец литургии неслужащий клю"

чарь, а по заамвонной молитве святитель сам освящал ар"

тос. По отпуске ему подносили пасху, сыр и яйца, а он да"

вал их боярину, воеводе, дьякам и всем, прилучившимся

в церкви. Провожали его со славой и звоном (о последнем

в другие праздники не упоминается в уставе). Чин над ар"

тосом также исполнялся своеобразно: по возношении его

над головой святитель целовал его, а прочие целовали

лишь покров над артосом, который с пением был перено"

сим из кельи в домовую церковь.

Новгородский архиепископ приходил в храм в белом

клобуке, представлявшем из себя вязанную из шелка ша"

почку с тремя воскрылиями (рясами), унизанными жем"

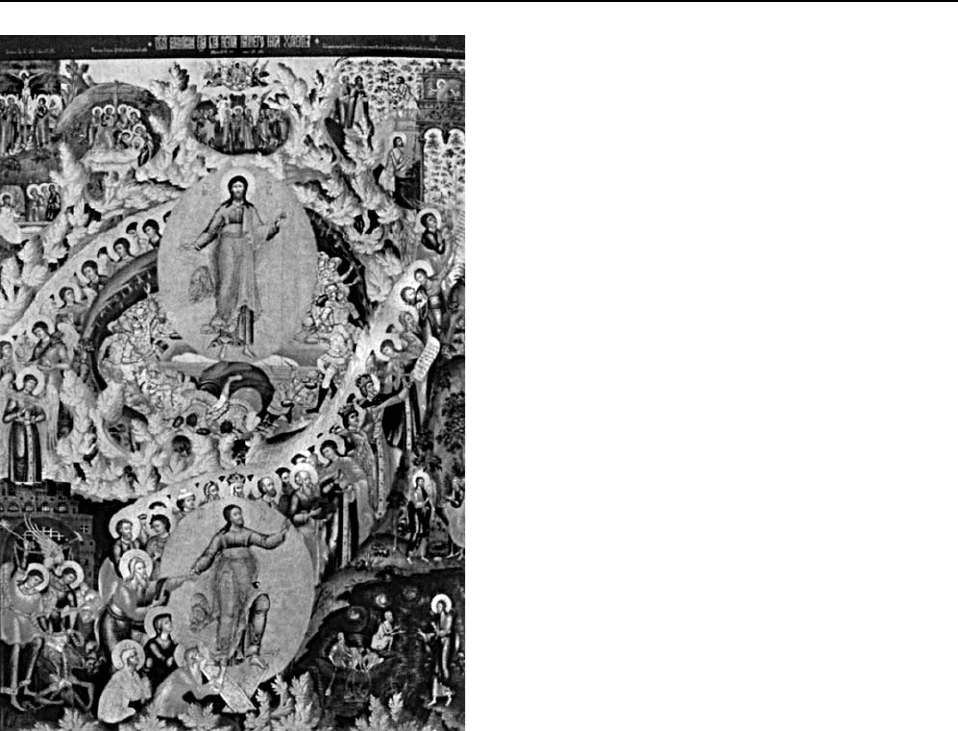

Воскресение Христово. Икона. XVII в. Новгород.

473ПАСХА

чугом. Клобук этот прислан был цареградским патриар"

хом Филофеем архиеп. Василию Калеке. Во время служе"

ния владыка надевал митру, которая отличалась от ны"

нешней прямой формой, без выемок, и горностаевой

опушкой. В ризнице Софийского собора можно было ви"

деть эти принадлежности патриаршего сана.

В Москве торжественное богослужение в пасхальную

ночь совершалось в Успенском соборе в присутствии царя,

придававшего своим величием внушительность и тор"

жественность церковным обрядам, в общем сходным

с настоящими. У дверей собора приставлены были стре"

лецкие подполковники, которые обязаны были следить

за тем, чтобы в собор проникали только те, кто был одет

в золотые кафтаны. После хвалитных стихир государь

прикладывался к образам, подносимым ему духовенст"

вом, и творил целование во уста со старшими, а младших

жаловал к руке и оделял красными или золочеными яич"

ками либо куриными и гусиными, либо деревянными,

точеными, расписанными по золоту яркими красками

с изображением цветов, птиц и зверей. Затем к целова"

нию царской руки подходили бояре по чинам, сначала

старшие. После утрени государь шел в Архангельский со

бор «христосоваться с родителями», т. е. поклониться их

праху. В придворном Благовещенском соборе он христосо"

вался «в уста» со своим духовником и также жаловал его

и прочих яйцами. Равным

образом делал он то же

и у себя наверху, т.е.

во дворце, христосовался

с боярами, оставшимися

«для бережения» царской

семьи во время государева

выхода в соборы. В Золо"

той палате славили Христа

духовные власти особо, по"

сле чего царь шествовал

поздравлять царицу с деть"

ми. С ними обычно он слу"

шал обедню в одной

из дворцовых церквей,

а к поздней обедне выходил

в Успенский собор во всех

регалиях. После этой обед"

ни всех придворных, не ис"

ключая всякого рода масте"

ров, осчастливливал царь

своим высоким внимани"

ем, допуская их к руке.

В первый же день св.

Пасхи царь отправлялся

по тюрьмам и, показывая

собой лучший пример

христианского смирения

и милосердия, сказывал заключенным: «Христос воскрес

и для вас» — и одарял каждого либо новой шубкой, либо

рубашкой и т.п. и присылал яства для разговенья: «Луч"

шим по части жаркой, да им же и достальным всем

по части вареной, по части баранье, по части ветчины;

а каша из круп грешневых и пироги с яйцы или мясом,

что пристойне. Да на человека же купить по хлебу да

по калачу двуденежному». Более смирным и менее ви"

новным преступникам давали по три чарки, а остальным

по две, да по две и по одной кружке меду. А в Золотой ца"

рицыной палате в это время кормили нищую братию.

Московский патриарх, следуя священным обычаям

старины, устраивал обильный яствами пасхальный стол

для духовенства, сослужащего ему, подобно тому как

новгородский архиепископ — всему освященному Со"

фийскому собору.

Празднование «Велика дня» на Руси начиналось

троекратным лобызаньем и приветствием друг друга сло"

вами «Христос воскресе» и ответным «Воистину воскре"

се», причем отдаривали друг друга яйцами. Обычай этот

вел свое начало со времени римского имп. Тиверия, ко"

торому св. Мария Магдалина, придя в Рим для пропове"

ди Евангелия, поднесла в дар красное яйцо. Обыкновен"

но эти яйца окрашивали в красный цвет — символ крови

Господней, но встречаются покрытия и другими цветами

с затейливыми и причудливыми узорами, называемые

в Малороссии в отличие от «крашенок» «писанками».

Особенным уважением пользовалось в народе «пасхаль"

ное яйцо», полученное первым: оно обладало способнос"

тью открывать нечистую силу, оно никогда не испортит"

ся до следующего года. С самим христосованьем в Мало"

россии соединено много суеверий, вроде, напр., того, что

если на первое приветствие «Христос воскресе» не отве"

тить «Воистину воскресе», а задумать какое-либо жела"

ние, то оно непременно исполнится. Возвращаясь после

пасхальной заутрени домой, народ любовался восходя"

щим солнцем, играющим на небе и разделяющим всеоб"

щее ликование и природы, и людей в возродившейся

жизни. В средней полосе России дети пели песенку, об"

ращенную к солнцу:

Солнышко, ведрышко,

Выгляни в окошечко!

Солнышко, покатись,

Красное, нарядись!

А старики расчесывали волосы с пожеланием, чтобы

у них было столько внуков, сколько волос на голове; ста"

рухи умывались с золота, серебра и красного яичка в на"

дежде разбогатеть, а молодые взбирались на крыши, что"

бы лучше разглядеть, как будет играть и веселиться крас"

ное солнышко.

В домах и хатах ко времени возвращения семьи

из церкви от заутрени был накрыт стол, уставленный

всевозможными яствами для разговенья, особенным

обилием отличающегося в Малороссии, где только пло"

хой хозяин не устраивал угощение с поросенком, колба"

сой, пасхой и крашенками. Как в Рождество, так

и в Пасхальную неделю духовенство ходило по домам

славить Христа. Мирские люди — парни партиями чело"

век по 10–15 с запевалой или «починальщиками» во гла"

ве — ходили по деревням с волочебными песнями, напо"

минающими рождественские коляды, и распевали их

под окнами, а иногда заходили и в избу с целью угос"

титься. От хозяев обыкновенно волочебники получали

и жареным, и вареным или даже деньгами и делили все

между участниками хора. Иногда партию волочебников

сопровождал музыкант со скрипкой и дудой.

Однако святость Пасхи в глазах русского народа была

такова, что развлекательная сторона проходила приглу"

шенно. В конце Страстной недели хозяйки пекли куличи

1 — кулич; 2 — творожная

пасха и крашеные яйца.

474 ПАСХА

в обстановке строжайшего поста и молитв — нельзя бы"

ло попробовать даже крупицу скоромного теста. В пол"

ночь на крестный ход ходили, как правило, все. Никто

не мог остаться без церковной службы в пасхальную

ночь. Иногда семья была вынуждена разделиться: одни

шли на полунощницу, другие — на рассвете. Стихиру

«Воскресение Твое, Христе Спасе, ангели поют на небе"

сех» и тропарь «Христос воскресе из мертвых» пели

в церкви все прихожане, а не одни только певчие.

«На Пасхе, как и теперь, христосовались, дарили друг

другу яйца, священник с причетом ходил славить Христа

по домам», — отмечал В. И. Семевский, обобщая описа"

ния разных губерний и уездов 2-й пол. XVIII в. и первых

лет XIX в., на которых основывалось его исследование

быта и нравов крестьян. В некоторых местах служили мо

лебен в поле на средства общин. В. И. Семевский подчер"

кивает также угощение, катание яиц, хороводы, качание

на качелях, горелки и другие игры как непременные при"

надлежности этого праздника.

В «Записках» А. Т. Болотова изображено, по его впе"

чатлениям 2-й пол. XVII в., участие в играх с крашеными

яйцами крестьян всех возрастов. Речь идет о помещичьих

крестьянах Тульской губ.: «Повсюду видимы были не"

большие кучки и круговенки и малых, и взрослых, ката"

ющих яйца или бьющихся ими. Самые такие, которые

пережили уже большую половину века своего и прибли"

жались уже к старости, делали сообщество с ними и за"

нимались с малолетними делом, которое не иным чем,

как невинною игрушкою почесть можно».

По описанию 1860-х, в Вязниковском у. на Пасхаль"

ной неделе почти у каждого дома устраивались качели

на козлах, или на веревках, или на «дубцах». Примеча"

тельно, что качели, как горки на Масленице, делали

на определенный срок, как принадлежность данного кон"

кретного праздника. Качались девушки и парни вместе.

Здесь, как и повсеместно, было принято «катать яй"

ца». Играющий ставил яйцо «на кон», то есть выклады"

вал на землю, где крашеные яйца выстраивали в одну ли"

нию с промежутками в 4—5 вершков. Шагах примерно

в ста от середины кона отмечали место, откуда игроки ка"

тили мяч, сделанный из льняных хлопьев или ваты, об"

шитый тряпицей (вершка 3 в диаметре). Вышибленное

яйцо считалось выигранным. В катании яиц здесь, в от"

личие от описания Болотова, участвовала только моло"

дежь — девушки и парни, молодые женщины и мужчины.

В это же время в вязниковских деревнях женская моло"

дежь водила хороводы.

Описанное Семевским хождение церковного причта

на Пасху по домам встречаем и во многих более поздних

сообщениях. На Вологодчине, в Вельском у., священник

и псаломщик ходили по деревням с иконами в сопровож"

дении «богоносцев» — крестьян, которые несли иконы

и хоругви. В пути иконы покрывали вышитыми полотен"

цами. На ночь их ставили в часовне, если она была в де"

ревне, или в чьей-то избе. Пришедшие за иконами крес"

тьяне из других деревень располагались, как и причт,

на ночь в этой деревне. После славления священнику

и псаломщику, а также церковному сторожу и просвирне

«христосовали» яйца и пряники в каждом доме.

В Орловской губ. (описание из Талызинской вол.) та"

кой обход с иконами на Пасху всех домов делился в боль"

шой деревне на 2 части. Обойдут половину деревни — 50

домов — и несут иконы на ночь в помещение училища.

Там ночуют и некоторые из «оброшников» — так называ"

ли тех, кто носил образа. Туда же приходили старухи,

приносили свечи, пели всю ночь, просили кого-нибудь

из грамотных читать акафист. Принято было приносить

туда кувшинчики с медом и свечкой («кануннички»).

Свечки в них горели всю ночь — «для помину умерших».

Поминальная традиция, очень выраженная у русско"

го крестьянства, заметно проявлялась на Пасху. На «Ве"

лик день» (Светлое воскресенье) шли с куличами (пасха"

ми) прямо из церкви на погост — христосоваться с умер"

шими на могилах, потом только возвращались домой

разговляться.

Если в деревне был причт с иконами, то веселье начи"

налось только после их ухода, когда кончались все мо"

лебны. До этого считалось грехом петь песни и водить хо"

роводы. В некоторых местах крестьяне считали, что в те"

чение всей Святой недели забавы, шутки и пляски —

грех. Тогда хороводы на Пасху совсем не водили либо хо"

ровод был только в самом строгом стиле.

Н. Степанов, М. Громыко

«Пресветлое Воскресенье праведного солнца —

Христа» объединялось в народном воображении с ве"

сенним возрождением природы, как бы принимающей

участие в радостном праздновании величайшего

из евангельских событий, знаменующего светлую побе"

ду над тьмой смерти. С этим связан старинный обычай

зажигать перед церквами и по холмам костры во время

Светлой заутрени; в Белоруссии шли к ней даже с заж"

женными лучинами. Почти повсеместно в деревнях

на Святую ночь жгли по площадям смоляные бочки;

уголья от них потом собирали и, отнеся домой, берегли

вместе со свечами, с которыми стояли заутреню. Неко"

торые клали эти уголья под застрехи крыш, будучи уве"

рены, что предохраняют свой двор от грозы. В деревнях,

по старому обычаю, после пения «Христос воскресе»

стреляли холостыми зарядами из ружей, торжествуя

этим победу над нечистой силой и тьмой. Зачерпнутой

в роднике в пасхальную ночь воде народное поверье

приписывало особенную силу. Крестьяне окропляли ею

свои дома и амбары, видя в этом залог счастья и доволь"

ства. В некоторых селах России в Святую ночь девушки

спешили за водой к ручьям и рекам. Молча старались

они наполнить ведра и также молча донести их домой.

Если будет произнесено хоть одно слово, то вода эта,

по словам старых людей, теряла свою силу.

Существовало поверье о том, что, если в светлую за"

утреню стать в уголке церкви, держать в левой руке се"

ребряную монету и на первое приветствие священника:

«Христос воскресе!» вместо «Воистину воскресе!» отве"

тить словами «антмоз маго», то от этих слов монета полу"

чит чудодейственную силу, которая может возвратить ее

хозяину даже из воды, из огня. Брошенная в чужие день"

ги, монета эта не только возвратится к хозяину, но и при"

ведет с собой все другие, между которыми находилась.

Этот «антмоз» соответствует неразменному червонцу, ко"

торый знаменует неиссякаемое богатство солнечного

света, каждое утро вновь возрождающееся на востоке; он

напоминает собой и молнию, которая в вечернюю пору

воскресает и цветет во мраке «ночеподобных» туч.

475ПАСХА

Существовало также старинное предание, гласив"

шее, что красное солнышко, всплывая из-за гор-горы

над обновленной воскресением Христа землей, радост"

но играет-пляшет своими лучами. Эта слава-молва

о «солнечных заигрышах» была распространена повсе"

местно во всех уголках славянского мира, некогда жив"

шего одной духовной жизнью с русскими. В великорус"

ских губерниях утром в первый день Светлого Празд"

ника выходили крестьяне на пригорки, ребята влезали

на крыши смотреть-любоваться игрой солнышка крас"

ного. Взойдет-заиграет оно на безоблачном небе —

быть, по примете, лету, богатому урожаю и счастливым

свадьбам. Деревенская детвора при появлении солнца

принималась прыгать, припевая: «Солнышко-ведрыш"

ко, выгляни в окошечко! Солнышко, покажись, крас"

ное, снарядись! Едут господа-бояре к тебе в гости

во двор, на пиры пировать, во столы столовать!» Стару"

хи в это время умывались с золота, серебра и красного

яйца, думая от того и помолодеть и разбогатеть; стари"

ки же расчесывали волосы, приговаривая: «Сколько

в голове волосков, столько и внучат!» Были и такие

между ними, что в первый день Светлой седмицы ста"

рались поужинать и лечь спать до заката солнечного,

думая, что, если не сделать этого, то нападет «куриная

слепота». Парни и девушки ладили свое: чуть заиграет

веселое солнышко, у них первая песня, «веснянка», го"

това, а за ней следом пошел и первый хоровод.

С первого же дня Пасхи отверзались, по верованию

русских, врата райские и оставались отворенными до по"

следнего дня. Счастлив был тот, кто умрет в Пасху, то"

му — прямая дорога в селения праведных. Потому-то

престарелые благочестивые люди, которым было не жал"

ко расстаться с земной жизнью, молили Бога, чтобы при"

велось им покинуть этот бренный мир во дни Святой не"

дели, а еще лучше — в Светлую заутреню. Кто умирал

на Светло-Христово-Воскресенье, того, по старинному

обычаю, хоронили с красным яйцом в правой руке.

«Умер на Пасху — и яичко в руку!» В Древней Руси су"

ществовало предание о том, что, когда восстал из мерт"

вых Спаситель мира, солнце не заходило целых восемь

суток: первые два дня оно стояло на востоке, там, где ему

полагается быть при восходе, следующие три дня на по"

лудне, остальные два на вечере, на восьмой зашло. Это

предание повторялось на Руси всеми в XVI–XVII вв., вы"

зывая против себя возражения церковных проповедни"

ков. Народная Русь, от млада до велика верящая в то, что

отверзаются на Святой райские двери, прибавляла к это"

му, устами искушенных в книжном писании людей, что

прекращаются-утихают на эти дни и адские муки. Это

поверие было основано на «Хождении апостола Павла

по мукам». По другому же распространенному в народе

сказанию («Хождение Богородицы по мукам») покой

грешникам дается на том свете с Великого (Страстного)

Четверга до самой Троицы.

С первого дня Светлой недели, по старинному преда"

нию, Христос в сопровождении своих апостолов ходит

по земле вплоть до Вознесения. Одеты небесные стран"

ники в нищенское рубище, а потому, гласит народный

сказ, и невдомек никому, кто они. Ходят они, проверяют

людское милосердие, награждают великими и богатыми

милостями добрых и карают злых людей.

В белорусских деревнях было принято ходить в Пасху

по дворам с особыми «великоденскими» песнями. Ходи"

ли обыкновенно ночью, целыми толпами; ходящие на"

зывались «волочебниками», а запевала их — «починаль"

щиком». В свои песнях они прославляли Воскресшего

Христа, Богоматерь и свв. Юрия и Николу, что коров

и коней запасают, Илью Пророка, зажинающего коло"

систую рожь. Песни сопровождались припевом «Христос

воскресе!» В Минской и смежных с ней губерниях пляса"

ли на этих первых весенних игрищах особые пляски —

«метелицу» и «завейницу».

На старой Смоленщине всю Светлую неделю моло"

дые парни ходили по деревням и у каждого дома под ок"

ном пели т. н. «куралес», за что всякий хозяин, которому

они пропоют, величаючи его по имени, подавал им сала,

яиц, пирога и денег. Вот, напр., одна из этих «куралес"

ных» песен смоленских волочебников:

Ай шли, прошли волочебники.

Христос воскрес, Сыне Божий!

Аны шли, пройшли, волочилися.

Христос воскрес, Сыне Божий!

Волочилися, намочилися.

Христос воскрес…

Аны пыталися до того двора, до Иванова.

Христос воскрес…

Ти дома, дома сам пан Иван?

Христос воскрес…

Он не дома, а поехал во столен город.

Христос воскрес…

Соболева шапка головушку ломит.

Христос воскрес…

Кожаный пояс середину ломит.

Христов воскрес…

Куння шубка по пятам бьется.

Христос воскрес…

Вы дарите нас, не морите нас!

Христос воскрес…

Пару яиц на ясминку.

Христос воскрес…

Кусок сала на подмазочку.

Христос воскрес…

Конец пирога на закусочку.

Христос воскрес, Сыне Божий…

В некоторых же домах, где были молодые девушки за"

невестившиеся, волочебников просили спеть еще «Паву»:

Пава рано летала;

Раньше того девица встала,

Да перья собирала,

В веночек ввивала,

На головку надевала,

Сукните молодца,

Подайте колос!

За «Паву» платили волочебникам отдельно: кто гри"

венник, кто двугривенный. Ни в одной хате не отказыва"

ли им в подаянии, а «Паву» девушки считали чуть ли

не молитвой о хорошем женихе и потому особенно щед"

ро вознаграждали певунов.

Были местности, где ходили в понедельник Святой

недели на кладбища христосоваться со своими покой"

ничками; по большей же части этот обычай соблюдался

после Пасхи, на Радоницу. Со вторником в народе было

476 ПАСХА

связано имя «купалища». В старину существовал обы"

чай обливать в этот день холодной водой тех, кто проспал

заутреню. Густинская летопись рассказывала об этом

обычае как о пережитке древнего язычества, связывая его

с обоготворением Матери-Сырой-Земли.

Со Светлой среды начинались по некоторым местам

весенние хороводы, продолжавшиеся до Троицына дня

каждый вечер. Хороводы назывались по-разному: вели"

коденскими, радоницкими, никольскими, троицкими,

всесвятскими, петровскими, пятницкими, ивановскими,

успенскими, семенинскими, капустинскими и покров"

скими. Светлый праздник начинал-открывал хоровое ве"

селье, оно кончалось Покровом.

В Святую пятницу, именуемую «прощеньем», а также

«прощшеным днем», было в обычае звать тестю с тещей

зятя и его родных «на молодое пиво», которое называ"

лось также и «моленым». В Костромской губ. варили его

в складчину, делили между соседями и пили, приговари"

вая: «Пиво — не диво и мед — не хвала, а всему голова,

что любовь дорога!»

Пасхальная суббота называлась в народе «хороводни"

цей»; в этот день был самый разгар молодого веселья

в деревне. В Черниговской губ. к этому дню приурочива"

ли обычай изгнания или «провожания» русалок,

в н. ХХ в. справлявшийся на Всесвятской, следующей

за Духовым днем неделе. В воскресенье со светлой седми"

цы на Фомину неделю были проводы Пасхи. В этот день,

по старинному обычаю, собирали все оставшиеся

от праздничного стола кости и, благословясь, несли их

на поле, где и зарывали. Это должно было охранять посе"

вы от градобития. Другие же берегли эти кости в хате

и бросали их в топящуюся печку во время летних гроз.

Всю Святую неделю ходили, разнося благостную

весть о Воскресении Христовом, в каждом приходе

от деревни к деревне, богоносцы с крестами, хоругвями

и образами. Всю Светлую неделю лился по всей Святой

Руси радостный пасхальный звон: не смолкала с утра

до ночи ни одна колокольня, каждая старалась перезво"

нить другую. Находилось множество охотников «потру"

диться для Бога» у колоколов; всякому хотелось хоть

один раз да позвонить в колокола. Гудели-переклика"

лись колокольни. Одни богоносцы-певцы сменяли

других. «Ходить под Богом» на Святой считалось в на"

роде за благочестивый подвиг. Приступали к нему толь"

ко с благословения священника: не всем разрешалось

это дело, а только тем, кто не виновен ни в каких тяж"

ких грехах. Богоносцы, поднимая иконы, одевались

во все чистое и давали зарок не пить при этом вина.

Не выдержавший и поддавшийся на угощение не мог

быть богоносцем, а должен был передать свою обязан"

ность другому, на что не приходилось долго искать

охотников. По преданию, проносившему целую неде"

лю иконы-кресты, считалось это за седьмую часть до"

роги в Иерусалим: «Семь Светлых седмиц под Богом

походить — в Ерусалим-град не ходить!»

Богоносцев ожидали в каждой избе с нетерпением.

Еще накануне прихода их в деревню везде уже были при"

готовлены ведра и кадки со «всяким житом». В них ста"

вили принесенные иконы, освящая этим будущий уро"

жай. Освященное зерно сберегалось для посева и высева"

лось прежде всякого другого. За немалый грех в народе

почиталось каким-либо образом осквернить и просто да"

же рассыпать это зерно, но еще более тяжким — не при"

нять богоносцев. Считалось, что Благодать Божия на"

всегда удалится из такого дома. Для крестьянской детво"

ры приход богоносцев в деревню являлся целым событи"

ем. Ребята заранее выбегали за околицу и дожидались:

как только покажутся кресты и хоругви, один из них,

по выпавшему жребию, бежал оповещать деревню о при"

ближении «Божьих гостей», а все остальные стремглав

неслись навстречу идущим, чтобы, присоединясь к ним,

принять участие в богоугодном подвиге старших Во мно"

гих местах приглашали богоносцев в поле, где они «всем

миром» с пением обходили озимые всходы. В какой де"

ревне придется заночевать богоносцам, для той счита"

лось это особенно счастливым предзнаменованием,

охраняющим ее от пожара на более или менее продолжи"

тельное время. Священником, отпускающим с богонос"

цами святые иконы, давался строгий наказ лучше ноче"

вать в поле, чем в такой деревне, где в это время шел пья"

ный праздничный разгул.

К богоносцам иногда присоединялись убогие слеп"

цы — калики перехожие, поющие свои песенные сказы.

Шли калики за богоносцами, споют те один ирмос, толь"

ко успеют кончить, а уж калики затягивали свой сказ.

«Велия радость в мире явися, — начинался один из этих

сказов, — Христос бо воскресе, смерть же умертвися, су"

щии во гробех живот восприяша, егда возлеже жизнь

во гробе наша. Смертнии Христом все мы оживлени,

на путь небесный благо наставлени. Мы должни бехом:

Христос заплатил есть, егда за род наш кровь Свою про"

лил есть. Неясыть птенцы своя оживляет, егда свою кровь

на них изливает: Христос подобне, за нас умерщвленных,

кровь источил есть от ран Си спасенных. Тако ожихом:

вред наш исцелися, плоть Христа Бога егда подъявися.

Врачество дивное Дивный содевает: врач, да мы живем,

за ны умирает. Умерл бо: но днесь от гроба воскресе и нас

с Собою до ада вознесе. В том долженствуем Христа ве"

личати, преподобными гласы Его прославляти. Воспойте

убо и вы песнь Христови, и пении вечно будити готовы:

зде долголетно, та же и во веки, в небесной стране с ан"

гельскими лики»… В другом сказе калики-певцы возве"

щали, между прочим, о том, что «простил Бог грехи наши

злии, измыл Своей кровью вси наши выи, смертию за"

гладил, смерть нашу убивый, потребив клятву и ада пле"

нивый. А в том плене дал свободу, радость вечну дал роду,

роду правоверну, радость райску мирну». Затем, преис"

полнясь «радости райской», они восклицали:

Прочь же, вси скорби и горьки печали,

Прочь отыдите в безвестные краи;

Уже бо темные облаки прогнаны,

Прошел страх-трепет и плач нечаянный;

Се же ведро, дни веселы,

И свет во тьме пришел велий,

Соннаго осветили, мир обвеселили

Се солнце красно —

Христос воскрес славно!..

Третий сказ о «Воскресении», также весь посвящен"

ный «духовной сладости», которой «веселятся небеса

и радуется земля», взывает устами своих сказителей-пев"

цов к праотцам человечества. «Взыграй, днесь, Адаме,

и радуйся, Ева, — гласит он, — со пророки ликоствуйте,

477ПАСХА

с патриархи торжествуйте, восходите в радость, приими"

те младость. Днесь Христос от гроба, яко от чертога, вос"

кресает в радость верным, в посрамление неверным, нам

же, праволюбцем, дает живот вечный. Днесь ад воздыха"

ет, диавол рыдает: погубилось его царство, над душами

тиранство; крепко он, аки лев, рыкает, души испущает.

Мы же восклицаем, славу возсылаем из гроба Воскрес"

шему, нас из тьмы изведшему в радость неприступную

и свет невечерний»… От праотцев и патриархов сказ пе"

реходил к царю-псалмопевцу: «Взыграй днесь, Давыде,

ликуй со пророки, бия в гусли — радуйся! С веселием

красуйся, воспой велегласно, с кимвалы согласно!»

От библейских имен слушатель стиховного сказания пе"

реносился к не вкусившим еще от чаши смерти людям,

которых, всех без изъятия, приглашают певцы ликовать:

«Днесь всемирная радость источает сладость, собирает

вся языки, цари, князи и владыки, старцы со младенцы

и весь возраст вкупе. Девы и вдовицы со отроковицы,

с свещами притецыте, яко цвет — девство держите, Хрис"

ту поклонитесь, красно веселитесь!»…

На Червоной Руси распевалась в Пасху такая песнь:

З-за там-той горы з-за высокои

Выходит нам там золотой хрест.

Славен си, славен си наш милый Боже,

На высокости в Своей славности славен си!

И пид тим хрестом Сам милый Господь:

На Йому сорочка та джунджовая (жемчужная),

То джунджовая, кервавая.

Ой, ишло дивче в Дунай по воду,

Тай воно видело, та же Руський Бог,

Та же Руський Бог из мертвых устав…

Деревенская молодежь вместе с малышами заводи"

ли на Святой неделе свои игры-забавы. Скрипели це"

лый день качели у околицы: качались парни с девчата"

ми, качалась и детвора. Посреди улицы, на лужайках,

шло катанье яиц, в котором принимали участие и ста"

рые, и малые.

«Дорого яичко ко Христову дню!» — говорила народ"

ная пословица. Первое яйцо, полученное в Христов день,

по народному поверью, никогда не должно портиться,

если оба похристосовавшиеся приветствовали друг друга

пасхальным приветствием от чистого сердца. Поэтому

многие хранили его на божнице в течение целого года —

до новой Пасхи. Катали яйца только на Святой. «Дал ду"

раку яичко — что покатил, то и разбил!» — говорили о не"

ловком человеке. «Наш Фадей каравай хлеба с одним яй"

цом съест!», «Дай ему яичко, да еще и облупленное!»,

«Хоть черненька курица, да на белых яичках сидит!», «Он

по яйцам пройдет, ни одного не раздавит!» — говорили

о чересчур осторожных. «Не умел играть яйцом, играй

желваком!» — говорили о беспечных. «Курочка бычка ро"

дила, поросеночек яичко снес!» — говорили при виде за"

вирающегося краснобая.

Деревенское поверье советовало на Пасху каждое ут"

ро оглаживать лошадей яйцом, оглаживаючи, приговари"

вать: «Будь гладка, как яичко!» Это должно приносить

коню здоровье и спорость в работе. «Не огладишь лошад"

ку крашеным яичком, и корм ей в пользу не пойдет!»

По примете, если рано заносятся куры да крупные яйца

несут, то и ранние овсы выйдут лучше поздних. Хозяйки

берегли первое яйцо от черной курицы: оно, по поверью,

спасало скот в поле от волка. Хозяева взвешивали первое

снесенное во дворе яйцо, думая по весу его судить о буду"

щем урожае. Первое яйцо, полученное при христосова"

нии, берегли. Считалось, что если перекинуть его во вре"

мя пожара через забор, то огонь погаснет. Народные за"

гадки говорили о яйце в таких словах: «В одном калин"

ничке два тестечка!», «Сквозь стенки бычка испеку!»,

«В одной квашне два притвора!», «Бочечка без обручика,

в ней пиво да вино не смешаются!», «Полна бочка вина —

ни клепок, ни дна!», «Катися бочка — на ней ни сучоч"

ка!», «Царево вино, царицыно вино — в одной склянице

не смешаются!», «Под ледком-ледком стоит чашечка

с медком!» и т. д.

После Пасхи на Святую Русь шла меньшая сестра

Святой недели — Радоница — Фомина. Светло и радост"

но было на душе.

А. Коринфский

Обрядовой едой на Пасху являлись в первую очередь

крашеные яйца, гл. обр. красные; ими обменивались

и при этом троекратно целовались. У малороссов кроме

одноцветных яиц (крSaшенки) широко распространены

были также многоцветные, с узором (пSuсанки). В некото"

рых местах яйцо покрывали растопленным воском с по"

мощью медной или жестяной трубки, вставленной в рас"

щепленный конец палочки. Те участки яичной скорлупы,

которые были покрыты воском, при первой или второй

окраске оставались неокрашенными. На севере Малорос"

сии чаще встречались писанки с красным геометрическим

узором на белом фоне, в центральной части Малороссии

преобладал растительный орнамент; в южных районах —

огромное разнообразие красок и узоров, в т. ч. изображе"

ния рыб, петухов, церквей, а также православных крестов.

Др. обрядовые блюда: пшеничный хлеб, который ве"

ликороссы называли греческим словом «кулич», а мало"

россы и белорусы — «пасха»; творог, масло; у малороссов

и белорусов также поросенок и сало. По поверью, мышь,

съевшая хотя бы крошку освященного пасхального яйца

(свячSeное), немедленно превращалась в летучую мышь.

Чтобы щеки были румяными, умывались на Пасху водой,

в которую клали крашеное яйцо.

Применение крашеных пасхальных яиц при первом

выгоне скота носило ритуальный характер. Многие бело"

русы одновременно с пасхальными блюдами святили вя"

леную щуку, которой потом лечили затяжную лихорадку,

а также пули и порох, которыми охотник должен был за"

стрелить черта.

У белорусов пели на Пасху т. н. волочSeбные песни,

похожие на колядки, т. е. малороссийские рождествен"

ские песни. Их пели волочSeбники (др. названия —

лалSoўники, лалынщыкi). Первое название связано с гла"

голом «волочиться» в значении «ходить», «бродить», вто"

рое — с припевом исполняемых ими песен. Существова"

ло еще название ралёшники, которое исследователи

обычно связывали с «раешником», т. е. тем, кто показы"

вал кукольный театр, однако в действительности это сло"

во означало «играющий на лире» (от рыля — лира); таких

певцов всегда сопровождали музыканты. С пением вели"

чальных песен они обходили все дома и получали за это

от каждого хозяина деньги и продукты. В песнях непре"

менно говорилось о том, как заботятся Бог, Божья Ма"

терь и различные святые о хозяйстве данного дома.

478 ПАСХАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ

Некоторые исследователи видели в этом белорус"

ском обычае пережиток складчины для совместной

трапезы или жертвоприношения. Другие, в т. ч.

А. А. Потебня, считали, что единственной целью обря"

да является величание и восхваление хозяина дома, ко"

торые должны психологически удовлетворять его по"

требность в счастье, блеске, могуществе. Е. А. Аничков

усматривает в этом обряде отголосок культа растений:

внесение в каждый дом освященных веток, сопровож"

даемое ритуальными песнями, аналогично церемонии

внесения в деревню весеннего дерева (см.: Семик);

вместе с ним в дом как бы входит счастье и благополу"

чие, а весенние песни обеспечивают хозяйству весной

достаток. В н. XX в. певцы обычно в дом уже не захо"

дили, а стояли под окнами.

Некоторое сходство с волочебниками имел северно"

русский обычай, известный под названиями вьюнSины

(от слова «юный»), вьюнSица, или окликSaть молодых. Эту

церемонию устраивали либо в субботу, либо в первое вос"

кресенье после Пасхи; это воскресенье иногда называли

кликyшино воскресенье. Такой обычай засвидетельство"

ван только в Нижегородской, Костромской и частично

во Владимирской губ. Он заключался в пении особых пе"

сен под окнами молодых супружеских пар, т. е. таких,

которые вступили в брак в последний год. Пели в боль"

шинстве случаев группы мужчин и женщин, а иногда

подростки 10–15 лет. Детям новобрачные давали пряни"

ки и сласти, мужчинам — яйца, пиво и мед, а женщи"

нам — вино и закуску. В песнях, особенно в детских,

обычно содержалось требование яйца, а на случай невы"

полнения этого требования — угроза: «Не дашь яйца, по"

теряешь молодца, мы тебя в хлеб запрем, помелом за"

ткнем». В остальном содержание песен было аналогично

русским колядкам, хвалили двор хозяина с железным за"

бором, с соловьями на шестах забора и т. д.

В Чухломском у. Костромской губ. певиц возглавляла

женщина верхом на помеле и с большой палкой в руке;

молодая хозяйка дома сразу запирала дверь и открывала

ее только после троекратного стука. Д. Зеленин

Лит.: Степанов Н. П. Народные праздники на Святой Руси.

СПб., 1899; М., 1990; Громыко М. М. Мир русской деревни. М.,

1991; Зеленин Д. К. Восточнославянская этнография. М., 1991.

ПАСХАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ (Светлая, Великая, ВеликоденF

ская, Красная неделя, Светлая седмица), праздничная не"

деля, которая начиналась в Пасху, а заканчивалась

на восьмой день, в Фомино воскресенье. Традиция празд"

нования Пасхи в течение всей следующей за ней недели

в России была связана с народными представлениями

православных людей о том, что в день Воскресения

Иисуса Христа солнце, взойдя на небо, опустилось за го"

ризонт лишь в Фомино воскресенье. См.: Пасха.

ПАСХАЛЬНИКИ, раскольничья секта, существовавшая

в XIX в. в Черниговской губ., отвергавшая установлен"

ную пасхалию и создавшая свою. Основатель секты —

беглопоповец судовщик Иван Землянский. Пасхальники

праздновали Пасху всегда в одно и то же число, 23 марта;

Рождество Христово — за 8 дней до 1 янв., т. е. 23 дек.;

високосного года они не признавали, месяцы считали все

равными, по 30 дней и 10

1

/2 часов в каждом. Все 4 поста

начинались и кончались у пасхальников ежегодно в одно

и то же время. Пасхальники не признавали православны"

ми московских патриархов, бывших до Никона; Стогла

вый Собор считали еретическим, т. к. он повелел полагать

руку при крестном знамении на перси. Они считали это

неправильным: Христос был во чреве Матери Своей,

и потому надо полагать руку на живот. Крестились пас"

хальники двуперстно, по книгам не молились и даже от"

вергали молитву по Псалтири; кланялись иконам, только

вылитым из меди, а не написанным на деревянной доске.

Военную службу считали погибелью; телеграф, железные

дороги и пр. объявляли проявлением признаков анти

христа, который уже царствует, по их мнению, на земле.

Вели трезвую жизнь.

ПАТЕРИКИ (Soтечники) (от греч. — отец), общее назва"

ние сборников назидательных рассказов — особая разно"

видность агиографической литературы, в которой дава"

лось не все жизнеописание какого-либо монаха, а лишь

наиболее важные, с точки зрения составителя патерика,

его подвиги или события его жизни. В славянских стра"

нах эти сборники назывались также «Отечниками»

и «Старчеством».

На Руси уже в XI в. был известен «Египетский» пате"

рик, созданный на основе «Лавсаика», составленного

Палладием Еленопольским в 420, пользовался популяр"

ностью «Иерусалимский» или «Синайский» патерик

(«Лимонис, или Луг духовный», составленный Иоанном

Мосхом в н. VII в.) и «Римский».

Характерными образцами патериковой новеллы мо"

гут служить рассказы о старце Герасиме и льве, о Таисе.

О популярности патериков на Руси свидетельствует

создание Киево-Печерского патерика, Волоколамского па"

Синайский патерик.

479ПАТРИАРШЕСТВО В РОССИИ

терика, Псково-Печерского патерика, Троицкого патерика

и мн. др. Влияние патериков обнаруживается уже в памят"

никах литературы Киевской Руси, таких, как «Изборник

1076 г.», «Житие Феодосия Печерского» и др. Они сыграли

важную роль в формировании славяно-русского Пролога.

Изд.: Художественная проза Киевской Руси XI—XIII веков.

М., 1957; Синайский патерик. М., 1967; Памятники литературы

Древней Руси. XII в. М., 1980.

Лит.: Петров Н. О происхождении и составе Славяно-рус"

ского печатного Пролога. Киев, 1875. П. П.

ПАТРИАРХ — см.: СВЯЩЕНСТВО, ПАТРИАРШЕСТВО

В РОССИИ.

ПАТРИАРШАЯ икона Божией Матери, находилась в Мо"

гилевской губ., в Пустынском Успенском монастыре око"

ло г. Мстиславля. Явилась больному глазами князю

Мстиславскому Симеону в XII в. на источнике, рядом

с которым впоследствии возник монастырь. Икона про"

славлена многими чудесами и почиталась не только пра"

вославными, но и иноверцами. Праздновалась 15 авг.

После 1917 утрачена.

ПАТРИАРШЕСТВО В РОССИИ. В 1589–1700 было не"

отъемлемой и неразрывной частью высшей государст"

венной власти Русского Православного Царства. Мысль

о возведении русской митрополии в патриаршество заро"

дилась и укрепилась постепенно с усилением вселенско"

го значения Русского Православного Царства и падением

значения и самостоятельности восточных патриархов.

С 1-й пол. XV в. московские митрополиты (см.: Митро"

политы русские) стали

окончательно независи"

мыми от Константино"

польских патриархов; па"

ла и номинальная зави"

симость. Флорентийская

уния подорвала автори"

тет Византийской духов"

ной власти. С падением

Константинополя Моск"

ва явилась наследницей

византийской светской

государственной власти,

и соответственно она

должна была наследо"

вать и духовную власть.

В н. XVI в. эта мысль вы"

сказывается идеологами

Святой Руси. Наиболее

решительно она была

высказана в царствова"

ние благочестивого Фео"

дора Иоанновича, когда

в 1586 прибыл в Москву

путешествовавший Анти"

охийский патр. Иоаким.

Это было первое посе"

щение Московского го"

сударства патриархами.

Царь Феодор обратился

с просьбой похлопотать

перед восточным духо

венством об установле"

нии патриаршества. Иоаким обещал, но скорого ответа

с Востока не последовало. В 1588 в Москву прибыл Царе"

градский патр. Иеремия, однако он не привез с собой ни"

какой грамоты от восточных патриархов. Федор Иванович

с большей настойчивостью повел речь об учреждении пат"

риаршества и предложил самому Иеремии стать патриар"

хом с наименованием, впрочем, Владимирским (а не Мос"

ковским) и всея Руси. Тот уклонился, что соответствовало

намерениям московского правительства возвести в патри"

арший сан митр. Иова, близкого к царю и Борису Годунову.

26 янв. 1589 было совершено торжественное поставле"

ние Иова Иеремией, для чего предварительно были со"

ставлены подробный чин и устав. В мае, незадолго

до отъезда Иеремии из Москвы, царь Федор приказал на"

писать Уложенную грамоту о русском патриаршестве «для

утверждения от рода в род и на веки». В ней было указано,

чтобы впредь русским патриархам поставляться в Москве

от своих митрополитов, архиепископов и епископов

по избранию Собора, с утверждения своего государя,

и новопоставленному патриарху извещать о своем по"

ставлении Вселенского патриарха, который также будет

отписывать ему о своем поставлении; всех же русских

епископов и митрополитов по избранию Собора и соиз"

волению государя надлежало поставлять Московскому

патриарху. Только в 1591 прибыла ответная Соборная гра"

мота восточных патриархов о русском патриаршестве,

присланная с Тырновским митр. Дионисием. Подписана

она была патриархами Константинопольским, Анти"

Патриархи Московские.

480 ПАТРИАРШЕСТВО В РОССИИ

охийским и Иерусалимским (Александрийская кафедра

оставалась тогда вакантной), 42 митрополитами, 19 архи"

епископами и 20 епископами. В ней выражалось благо"

словение русскому патриарху и, признавая его своим

«братом и сослужебником», восточные иерархи отводили

ему 5-е место после Иерусалимского в ряду др. патриар"

хов. Московское правительство не удовлетворилось этим

и просило установить за Московским патриархом 3-е

место. Состоявшийся в 1593 в Царьграде Собор, на кото"

ром видную роль играл новый Александрийский патр.

Мелетий, отклонил это ходатайство. В последующее вре"

мя избрание патриархов происходило на Соборах русских

иерархов при решительном воздействии царя, но прочно

и определенно установленного порядка не было. Первый

патр. Иов, друг Бориса Годунова, был низвержен Лже"

дмитрием I в 1605 и заточен в Старицком монастыре, где

вскоре умер, его преемник грек Игнатий был назначен

царем. После падения Лжедмитрия его ставленник пал

и был избран Казанский митр. Гермоген, сыгравший вид"

ную роль в Смутное время (в 1606–12). После его мучени"

ческой кончины настало время междупатриаршества,

продолжавшегося 7 лет, до возвращения из польского

плена отца царя Михаила Ростовского митр. Филарета.

В это время Церковью до 1614 правил Казанский митр.

Ефрем, а затем — Крутицкий митр. Иона. Филарет

в 1619–33 был поставлен прибывшим в Москву Иеруса"

лимским патр. Феофаном. Преемник же его архиепископ

Псковский Иоасаф I (1634–40) избран был епископским

Собором в числе 3 кандидатов. Следующий патриарх,

бывший архимандрит Симонова монастыря Иосиф

(1640–52), был избран, как избирались и последние пат"

риархи, иначе, чем предыдущий: царь Михаил написал

имена 6 кандидатов, избранных им самим, запечатал жре"

бии царской печатью и отослал в соборную церковь, где

находились духовные иерархи. Они при совершении мо"

лебствий и положении жребиев перед чудотворными ико"

нами вынули сперва из первой тройки, потом — из второй

по жребию, а затем, совершив новое молебствие, из двух

вынули один, который и отослали царю как жребий из"

бранного волей Божией. При избрании Никона в 1652

и 1657 и номинально числившегося до 1667 царь Алексей

Михайлович предоставил Собору право избрания патри"

арха из 12 кандидатов, однако все знали желание царя

и избрали Никона. Во время удаления патриарха

и до осуждения его Церковью правил Крутицкий митр.

Питирим. Новый патриарх, избранный Собором «не без

ведома государя», т. е. по его указанию, бывший архим.

Иоасаф II в 1667–73 был поставлен на патриаршество

жившими тогда в Москве Антиохийским патр. Макарием

и Александрийским патр. Паисием. Далее следовали пат"

риархи: бывший Новгородский митр. Питирим (1673–74)

и Новгородский же митр. Иоаким (Савелов, до 1690),

а затем последний, 10-й, если не считать Игнатия, патр.

Адриан (1690–1700), бывший митрополит Казанский.

Права и управление патриарха Церковью видоизме"

нялись, расширялись и суживались при разных лицах

и положениях, но они по существу были те же, что

и у московских митрополитов. Существовали только

некоторые преимущества в обрядовой внешности и свя"

щеннослужении, возвышавшие их перед прочими архи"

ереями. Патриарх при соборном служении облачался

посреди церкви, на амвоне, архиереи — в алтаре, он сто"

ял посередине, они — по сторонам, сидел в алтаре

на горнем месте, во время литургии причащал из своих

рук архиереев. Одежды его при богослужении были:

саккос с нашивной епитрахилью, омофор, митра с крес"

том наверху, иногда с короной по опушке, стихарь, по"

яс, епитрахиль и поручи с галоматами как символом то"

ков крови Христовой, 2 энколпия или панагия и крест.

Мантия патриарха была зеленой, со струями золотыми

и серебряными, на ней помещались скрижали, вверху

с образом Благовещения или с крестами и херувимами,

а внизу — со звонками; пастырский жезл был со змиями,

клобук — беловидный, с нашивным крестом и иногда

с серафимами. Во время церковного хода перед патри"

архом несли свечу, а во время путешествия ему пред"

шествовал крест и последовал жезл. Кроме того, патр.

Филарет по родству, а Никон — по дружбе с царем носи"

ли титул «великого государя». С введением патриаршес"

тва произошли изменения в степенях русской иерархии.

Той же грамотой Московского Собора, которой узако"

нено было патриаршество, полагалось быть в России

4 митрополитам, 6 архиепископам и 8 епископам. Сан

митрополита был у епископов Новгородского, Казан"

ского, Ростовского и Крутицкого, ближайшего помощ"

ника и временного заместителя патриарха. На степень

архиепископов возводились все др. епископы, кроме

Коломенского. Из числа новых епископских кафедр за"

мещены были только Псковская и Корельская. Впос"

ледствии умножилось число митрополитов и еписко"

пов. В 1667 восточные патриархи предлагали открыть 19

новых епископий и вместе с тем подчинить епископов

ведению митрополитов. Ту же мысль о епископах предла"

гал Собору в 1682 и царь Федор, но оба раза предложе"

ние о подчинении епископов митрополитам в Русской

Церкви не было признано полезным. В 1686 в ведении

патриарха насчитывалось 12 митрополитов, 7 архиепис"

копов и 3 епископа. Патриарху, как и митрополиту,

окончательно принадлежал суд церковный, но дела, важ"

ные для всей Церкви, решались на Соборах.

Патриаршие имущества, как принадлежавшие епар"

хиальному пастырю, были велики. Земельная область

его владений уже в самом начале патриаршества заключа"

ла в себе епархии: Московскую (исключая Коломенскую),

Костромскую и Вятскую, Нижегородскую, Курскую

и Орловскую, части епархий Архангельской, Владимир"

ской, Новгородской и Тамбовской. Впоследствии об"

ласть эта увеличилась, несмотря на выделение из нее

епископств Нижегородского, Белгородского и Вятского.

В 1702 в патриаршей области насчитывалось 3750 церк"

вей. Такие обширные владения с селами, монастырями

и громадным населением требовали четкого управления.

В 1625 патр. Филарет, получив несудимую грамоту, от"

крыл по примеру царя приказы. Во-первых, был учреж"

ден Приказ судный, иначе Патриарший разряд, заведо"

вавший всей судебной частью; ему подлежали: 1) дела

о построении церквей; 2) определение к духовным дол"

жностям, т. е. выдача настольных грамот; 3) рассмотре"

ние жалоб на духовенство и духовных лиц между собой;

4) рассмотрение преступлений против веры: 5) рассмот"

рение завещаний. Во-вторых, из Тиунской избы образо"

вался Приказ церковных дел, в котором в 1667 положено