Святая Русь. Большая Энциклопедия Русского Народа. Русское Православие. Том 2

Подождите немного. Документ загружается.

571ПОРТАРТУРСКАЯ ИКОНА

поповщина значительно ослабела. В н. ХХ в. она была

наиболее распространена в Нижегородской губ.

(центр — с. Городец). В эпоху процветания кроме Ро

гожского кладбища центрами поповщины были Иргиз,

Вятка, Стародуб и Керженские скиты. В общую систему

старообрядческого учения поповщина не внесла ника

ких дополнений, сохранив его общие основы, как дву

перстие, семипросфорие, хождение посолонь и т. п.

ПОПРАЗДНЕСТВО, дни, являющиеся продолжением

праздника. После многих праздников Господних и Бого

родичных попразднество заключается в том, что Церковь

прославляет участников события, вспоминаемого в день

праздника. Число дней попразднеств простирается

от 1 до 8, смотря по большей или меньшей близости од

них праздников к другим или к дням поста. Попразднес

тва установлены Церковью частью по примеру ветхоза

ветной Церкви, которая имела приготовление к своим

праздникам и заключение их, частью по примеру Иисуса

Христа, повелевшего уготовать вечерю и заключившего

ее пением. В IV в. попразднества были приняты преиму

щественно при главных праздниках — Пасхи, Рождества

Христова и Пятидесятницы; в последующее время Цер

ковь для большей торжественности присоединила их

и к др. великим праздникам. Для попразднества праздни

ков Господних и Богородичных, после которых нет вос

поминания участников события (Преображение Господне,

Введение Пресвятой Богородицы во храм и др.), в Минее

месячной находятся песни, вспоминающие и прославля

ющие само событие великого праздника.

«ПОПСКАЯ», чудотворная икона Пресвятой Богороди

цы — см.: «ИЕРЕЙСКАЯ».

ПОРОК, в православном понимании то же, что и грех,

направление разума и воли человека к злу, греху.

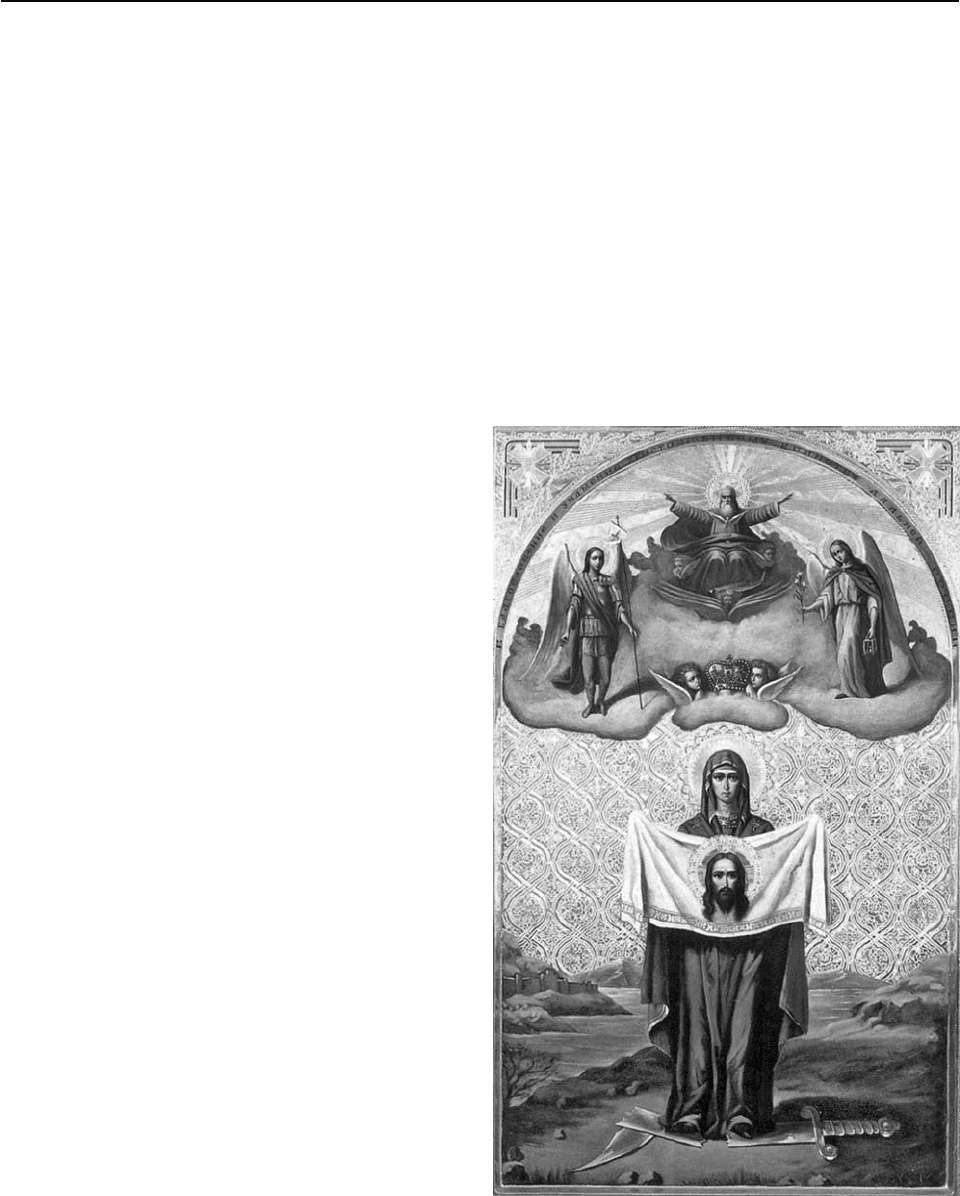

ПОРТ-АРТУРСКАЯ чудотворная икона Божией Матери,

написана в 1903 в Киево-Печерской лавре, по видению

старика-матроса, участника обороны Севастополя. Пре

святая Богородица поведала матросу, что вскоре начнет

ся война, в которой Россию ждут тяжелые потери и ис

пытания. Владычица Небесная приказала изготовить об

раз, точно отображающий видение, и отправить икону

в Порт-Артурскую церковь, обещая помощь, покрови

тельство и победу русскому воинству тотчас по прибытии

образа на указанное место. Видение старого матроса ста

ло известно в Киево-Печерской лавре. Когда пришло

первое известие о начале русско-японской войны, ок.

10 тыс. богомольцев по пятачку (более от одного лица

не принимали) собрали сумму, необходимую на материа

лы для иконы. За работу мастера ничего не взяли.

В начале авг. 1904 икона была привезена во Владивос

ток и оставлена в кафедральном соборе. В Порт-Артур

икона так и не попала из-за промедления. Город к тому

времени уже был сдан. Икона была отправлена в действу

ющую армию, к генералу Куропаткину. О дальнейших

событиях, связанных с иконой, можно только гадать.

Известно письмо о. Иоанна Кронштадтского: «Вождь на

шего воинства А. Н. Куропаткин оставил все поднесен

ные ему иконы у японцев-язычников, между тем как

мирские вещи все захватил. Каково отношение к вере

и святыне церковной! За то Господь не благословляет

оружия нашего, и враги побеждают нас. За то мы стали

в посмеяние и попрание всем врагам нашим».

Пропавшая Порт-Артурская икона была обретена

в февр. 1998 в одном из антикварных магазинов Иеру

салима. Образ Матери Божией попал в Иерусалим

из Гонконга, от русских эмигрантов. Скорее всего, она

принадлежала существовавшей там некоторое время

православной общине. В Иерусалиме икона 4 года

простояла в магазине, пока ее не обрели владивосток

ские паломники.

В 2002 для Порт-Артурской иконы Божией Матери

был изготовлен новый киот художественной работы.

Киот высотой ок. 3 м и шириной 2 м выполнен резьбой

по ореховому дереву, украшен полудрагоценными кам

нями и серебром. В нижней его части встроено моза

ичное панно из природных минералов разного цвета.

На нем изображен вид на бухту Золотой Рог, в которой

стоят на рейде военно-морские корабли Тихоокеан

ского флота различных исторических эпох. Так автор

киота, народный художник Геннадий Павлишин, изоб

разил связь Порт-Артурской иконы с историей русско

го флота на Тихом океане.

ПортАртурская икона Божией Матери.

572 ПОРФИРИЙ (КРАЙСКИЙ)

ПОРФИРИЙ Крайский (ск. в 1768), воспитанник, потом

учитель и ректор Московской духовной академии, епископ

Суздальский, Коломенский, Белгородский, член Синода.

Славился как хороший проповедник. Из его проповедей

напечатаны слова: «На Великий пяток», «На 26 августа»,

и «На 26 ноября 1749 г.». Ему принадлежит новая редак

ция «Чинопоследования соединяемых из иноверных

к православной церкви» (М., 1757).

ПОРФИРИЙ (Успенский), епископ Чигиринский

(8.09.1804–19.04.1885). Родился в семье соборного пса

ломщика г. Костромы. Обра

зование получил в Костром

ском духовном училище

и Костромской семинарии,

а затем в Петербургской ду

ховной академии, перед окон

чанием курса которой при

нял постриг 15 сент. 1829.

Служил в разных учебных за

ведениях: законоучителем,

профессором богословия,

ректором Одесской духовной

семинарии. 1 мая 1834 назна

чен настоятелем Одесского

Успенского монастыря.

В 1838 он совершил свою

первую поездку с научной

целью в Крым и Бессарабию.

С 1840 о. Порфирий — на

стоятель церкви при Императорской Российской миссии

в Вене. В 1842 по Высочайшему повелению он был от

правлен на Восток для ознакомления с нуждами Право

славия в Палестине и Сирии. Это назначение, путешест

вие в Синай и Афон (1845), последующая командировка

на Восток в звании начальника Русской духовной миссии

в Иерусалиме (31 июля 1847) и в связи с этим неодно

кратные посещения различных восточных монастырей

и местностей, изобилующих памятниками старины,

определили характер научной деятельности о. Порфирия.

Должность начальника первой духовной миссии в Иеру

салиме он занимал до начала Крымской войны, после ко

торой вновь получил командировку на Восток (Святая

Земля, Египет, Малая Азия, Сирия), где пробыл до 1861.

Во время своих путешествий о. Порфирий собрал бо

гатейшую коллекцию древних рукописей и книг на цер

ковно-славянском, греческом, арабском, сирийском и др.

восточных языках, часть которой еще при его жизни бы

ла приобретена Императорской Публичной библиотекой;

другая же часть, согласно завещанию, поступила в собст

венность Академии наук (на издание манускриптов им

было оставлено 24 тыс. руб.). Количество книг, собран

ных о. Порфирием на Востоке, было так велико, что,

по замечанию специалистов, «целой четверти столетия

мало для простого их описания». Именно Порфирию

принадлежит честь открытия Синайского кодекса IV в.

(в 1930-е он был продан Советским правительством Бри

танскому музею). Кроме того, Порфирий пожертвовал

Киевскому духовно-археологическому музею уникаль

ную коллекцию древних икон, собранных на Востоке.

Архим. Порфирий был широко образованным чело

веком, хорошо знавшим классические и новые языки.

Этим объясняется обилие собранных материалов, вдум

чивая их обработка, выразившаяся в целом ряде ценных,

а в некоторых случаях капитальных произведений. Ши

рота его интересов была энциклопедической: богосло

вие, философия, история, юриспруденция, архитектура,

живопись и медицина.

Любовь к истине была присуща ему и в науке, и в жиз

ни. Стремление к исторической правде не оставляло

о. Порфирия даже в тех случаях, когда его глубокое религи

озное чувство, привыкшее ценить благочестивые предания

старины, приходило в столкновение с необходимостью

подвергать собранный материал научной критике. Порфи

рий (Успенский) был человеком ищущим, пытливым, ко

торый не стеснял себя рамками официального мнения

1850–60-х. Так, он по-своему относился к воссоединению

Церквей. Несмотря на отрицательное отношение к Рим

ской церкви, стремление к воссоединению Церквей, разу

меется, без признания примата папы, в России не угасало.

О. Порфирий, которому во время его пребывания в Иеру

салиме в 1840–50-х довелось наблюдать католическую аги

тацию в Палестине и который критически смотрел на пап

ский Запад, в то же время испытывал к нему интерес. Он

писал: «Если папа есть старший и первый между равными,

то с нашей стороны неотложно должно быть признано его

право утверждать решения соборные, а с его стороны дол

жно быть объявлено смиренное подчинение суду соборно

му наравне с прочими архиереями, по силе равенства его

с ними…» И в догматических определениях, по мнению

о. Порфирия, православные и католики не «противопо

ложны», а «равносильны», что, при всех спорах, таит в се

бе возможность благожелательного сравнения.

В 1865 архим. Порфирий был возведен в сан еписко

па Чигиринского, викария Киевской митрополии, явля

ясь одновременно настоятелем Киевского Михайловского

Златоверхого монастыря.

По достоинству ценя свои научные труды, преосвящ.

Порфирий был не чужд самомнения, а усвоенный им

критицизм по отношению к историческим событиям

древности переносил и на современный ему строй Церк

ви, не только Греко-восточной, но и Русской.

В результате изучения Православного Востока он счи

тал, что Русская Церковь отошла от древнехристианских

канонов, и прежде всего соборности. Чуждый приспособ

ленчества, он открыто порицал синодальную систему, ко

торая изолировала епископат от остального духовенства

и верующего народа, ставила его в зависимость от государ

ственной власти. Не раз высказывал мысль о необходи

мости заметы Святейшего Синода патриаршеством. Пре

освящ. Порфирий выступал за радикальные изменения

епархиального управления, находил крайне неудовлетво

рительной постановку преподавания в духовно-учебных

заведениях, говорил об уничтожении духовного сословия

как касты. Порученная ему ревизия Киевской духовной

академии вызвала переполох в среде преподавательской

корпорации. При экзаменовке студентов еп. Порфирий

задавал вопросы типа: «Законно ли у нас существование

Святейшего Синода?» Многим были памятны и резолю

ции преосвященного в журнальных постановлениях Ки

евской консистории. Так, желание одного священника

поменяться приходом с другим было отклонено резолю

цией: «Иереи не цыгане, а церкви не кобылы».

Еп. Порфирий

(Успенский). Фотография.

2я пол. XIX в (РГИА).

573ПОСВЯЩЕНИЕ

Будучи человеком «книжным», преосвященный

не обладал должными административными способностя

ми, а его критические суждения, еще простительные для

мирянина, но не всегда уместные для церковного иерар

ха, стали причиной того, что еп. Порфирий так и не по

лучил самостоятельной кафедры.

Снискавший себе уважение на научной ниве, высоко

поднявший авторитет церковной науки, еп. Порфирий

был большим патриотом: в ряду его политических чая

ний самым заветным было объединение всех славян

(«под сенью креста и русского орла»).

В 1878 еп. Порфирий был уволен на покой с назна

чением настоятелем Новоспасского монастыря и членом

Московской Синодальной конторы. Погребен в под

клете Спасо-Преображенского собора рядом с могилой

архимандрита Новоспасского монастыря Поликарпа

(Гойтанникова). Склеп с останками еп. Порфирия был

обнаружен в 1995 неповрежденным и окончательно

идентифицирован в 1997.

Соч.: Путешествие по Египту и в монастыри Святого Антония

Великого и преподобного Павла Фивейского в 1850 г.; Восток

христианский. Египет и Синай: виды, очерки, планы и надписи

к путешествиям отца Порфирия. М., 1857; Восток христианский.

Абиссиния. Труды Киевской духовной академии. 1874–1875 гг.;

История Афона: Первое путешествие в афонские монастыри

и скиты. Киев, 1877; М., 1881; История Афона: Второе путешест

вие в афонские монастыри и скиты. М., 1880; Дионисий Ареопа

гит и его творения. Чтения в ОЛДП. 1878; Афонские подвижни

ки. Чтения в ОЛДП. 1885; Книга бытия моего. Автобиографичес

кие записки. Изд. Академии наук. В 8 тт. СПб., 1894–1896.

Ист.: Стеблецов А. Н. Почитаемые могилы и захоронения.

М., 2006. С. 122–126.

ПОРФИРЬЕВ Иван Яковлевич (1823–1890), историк ли

тературы. Сын сельского священника Вятской епархии,

воспитанник Казанской духовной академии, Порфирьев

состоял в последней профессором истории русской сло

весности; исполнял обязанности помощника ректора,

редактировал журнал академии «Православный собесед

ник». Когда в Казанскую академию была доставлена

в 1855 соловецкая библиотека, богатая малоизвестными

до тех пор старинными рукописями, Порфирьев стал из

лагать в своих лекциях преимущественно результаты сво

их занятий древнерусской письменностью. Эти лекции

послужили материалом для известного труда Порфирье

ва: «История русской словесности», первая часть кото

рой — «Древний период. Устная народная и книжная

словесность до Петра Великого» — вышла в 1870; 1-й от

дел второй части — «От Петра Великого до Екатери

ны II» — в 1881; 2-й отдел той же части — «Литературы

в царствование Екатерины II» — в 1884 (за эту часть кни

ги Порфирьев получил Макарьевскую премию); третья

часть — «Литература в царствование Александра I» —

в 1891. «История русской словесности» Порфирьева яв

лялась лучшим пособием для изучения древнерусской

словесности; она выдержала несколько изданий и в со

кращенном виде использовалась в средних учебных заве

дениях. Будучи одним из главных членов комиссии

по описанию соловецких рукописей, Порфирьев издал,

с довольно обширными предисловиями-исследования

ми, вновь или по новым спискам, следующие памятники

древнерусской письменности (в «Православном собесед

нике» и его «Приложениях»): «Три послания Игнатия,

митр. Тобольского» (1855), «”Просветитель’’ прп. Иоси

фа Волоцкого» (1855–57); «Молитва на всю седмицу, св.

Кирилла, еп. Туровского» (1857), «Сказание прп. Несто

ра о житии и убиении благоверных князей Бориса и Гле

ба» (1858), «Сочинения Максима Грека» (1859–62), «Ска

зание о блаженном Петре царевиче Ордынском» (1859),

«Житие прп. Трифона Печенгского, просветителя лопа

рей» (1859), «Слово в похвалу прпп. Зосимы и Савватия

Соловецких» (1859), «Житие прп. Елеазара Анзерского»

(1860), «Несколько поучений Фотия, митр. Киевского»

(1860–61), «Послание Филофея, старца Псковского Еле

азарова монастыря, к дьяку Мисюрю Мунехину» (1861).

Сюда же относятся: «Апокрифические сказания о ветхо

заветных лицах и событиях» («Сборник II отделения Ака

демии наук». Т. XVII. 1877, и отд.) и «Апокрифические

сказания о новозаветных лицах и событиях» (там же.

1890, и отд.). Из др. трудов Порфирьева следует отметить:

«Употребление книги Псалтирь в древнем быту народа»

(«Православный собеседник». 1857. IV), «О чтении кни

ги в древние времена России» (там же. 1858. II), «О почи

тании среды и пятницы в древнерусском народе» (там же.

1859. I), «Об источниках сведений по разным наукам

в древние времена России» (там же. 1860. I), «Аллегори

ческие изображения времен года» (там же), «”Домо

строй’’ Сильвестра» (там же. 1869), «Об успехах церков

ной проповеди в народе» (там же. 1862), «Апокрифичес

кие сочинения в древней письменности» (там же. 1869.

II), «Народные стихи и легенды» (там же. 1869. III),

«Апокрифические сказания о ветхозаветных лицах и со

бытиях» (Казань, 1873; докт. дисс.), «О соловецкой биб

лиотеке, находящейся в Казанской духовной академии»

(«Труды IV Археологического съезда». Т. II. 1878), «Исто

рико-литературный анализ стиха о Голубиной книге»

(«Отчет о присуждении наград графа Уварова». 1890).

ПОСАЖЁННЫЕ ОТЕЦ И МАТЬ, русский православный

обычай при совершении брака выбирать для жениха

и невесты посаженных отца и мать. Они выбирались

из наиболее почетных родственников или знакомых че

ты, вступающей в брак; при отсутствии у вступающих

в брак родителей они благословляли их иконами при от

правлении из дома в церковь для венчания. Их сажали

на самое почетное место в доме (отсюда и название «по

саженные»). Они имели право советовать и руководить

в семейных делах новобрачных.

ПОСВЯЩЕНИЕ, возведение лица посредством установ

ленного таинства или церковного обряда в ту или иную

степень духовного служения. В церковнослужители по

священие совершается через руковозложение, в степень

священства — через рукоположение. Первое не относит

ся к таинству священства, а есть обряд, дающий право

посвящаемому на одну из должностей в церкви, совер

шающийся среди церкви для чтеца и певца — перед чте

нием часов, по облачении архиерея, иподиакона —

по прочтении часов, перед началом литургии. Посвяще

ние в диакона, пресвитера и епископа есть акт таинства,

сообщающий посвященному особые благодатные дары,

совершающийся в алтаре, во время литургии: хиротония

диакона — после освящения Даров, священника — после

перенесения Св. Даров с жертвенника на престол, епис

копа — перед чтением Апостола. Посвящение в церков

574 ПОСЕЛЯНИН (ПОГОЖЕВ)

нослужители (чтецы и певцы) состоит в том, что архи

ерей возлагает на преклоненную главу посвящаемого

свою руку, читает 2 установленные молитвы, постригает

крестовидно волосы на голове посвящаемого и надевает

на него короткую фелонь. После 2-й молитвы архиерей

велит посвящаемому прочитать из Апостола, затем с не

го снимается фелонь и надевается стихарь; архиерей,

благословив его, читает ему поучение об обязанностях

чтеца и дает ему в руки лампаду, с которой посвященный

стоит во время литургии. Посвящение в иподиакона со

стоит в том, что по облачении посвящаемого в стихарь

иподиаконы надевают на него крестообразно, через пле

чи, орарь, архиерей, возложив на главу его руку, читает

посвятительскую молитву, после которой умывает руки

над сосудом, который в руках посвящаемого. После воз

гласа: «и да будут милости» иподиаконы отводят посвя

щенного в алтарь, где он вступает в исполнение своих

обязанностей. При посвящении в диакона 2 иподиакона

приводят посвящаемого перед Царские врата; диакон

в алтаре провозглашает «повели», другой диакон «пове

лите», протодиакон — «повели, преосвященнейший вла

дыко!» Это троекратное восклицание указывает, что

в древней Церкви в избрании на каждую степень священ

ства принимали участие прихожане и клир церкви:

1-е восклицание выражало согласие народа, 2-е — клира,

а 3-е — архиерея. Посвященного трижды обводят вокруг

престола, затем архиерей полагает край омофора на его

главу и, возложив на нее руку, произносит совершитель

ные слова таинства, затем следует ектения о новопосвя

щенном, архиерей полагает ему на плечо орарь, надевает

ему поручи, причем он возглашает, а клир поет трижды —

«достоин»; ему дается рипида, с которой он становится

у престола. При посвящении в священника после совер

шительной и др. молитв посвящаемому дается епитра

хиль, фелонь и книга «Служебник», после чего он стано

вится у престола между священниками.

До 1917 посвящению в архиереи предшествовало его

«наречение» в Синоде, где обер-секретарь в собрании всех

членов Синода читал указ о его избрании; затем членами

Синода совершалось краткое молебствие; первый архи

ерей произносил ектению с прошением о новонаречен

ном. Новонареченный говорил речь.

Рукоположение в епископа совершается непременно

двумя или тремя епископами, ибо все епископы равны

между собой и один не может посвящать себе равного. Пе

ред литургией архиереи в облачениях выходят на середину

церкви, на амвон; из алтаря туда же приводится посвяща

емый и ставится на низкий конец «орлеца». Протодиакон

провозглашает: «Приводится, избранный и утвержден

ный, хиротонисатися во епископа богоспасаемого града

NN». Первенствующий епископ задает посвящаемому

вопрос: «Чего ради пришел еси и чего требуеши». Он отве

чает: «Хиротонию архиерейской благодати, преосвящен

нейший». «И како веруюши?» Посвящаемый громко чи

тает Символ веры и становится на середину «орлеца».

На вопрос: «Яви нам пространне, како исповедуюши

о 3 ипостасях?» он читает вероучение о ипостасях Божест

ва и затем поставляется на главу орла и на соответствую

щий вопрос читает изложение учения о воплощении Сы

на Божия, дает обет соблюдать каноны апостолов, 7-ми

Вселенских и 9-ти Поместных Соборов, повиноваться Св.

Синоду, охранять церковный мир, не входить в дела др.

епископов, управлять вверенной паствой в страхе Божи

ем, ничего не делать вопреки священным правилам

по принуждению сильных, монахов держать в строгости,

священников без нужды не ставить, ежегодно обозревать

епархию, с противниками Церкви поступать кротко и бла

горазумно, не вмешиваться в мирские дела.

До 1917 будущий епископ присягал царю, обещал

только для защиты невинно угнетаемых доносить Госуда

рю, приносить присягу об исполнении обязанностей

по совести и в страхе Божием, обещал никого без край

ней нужды не предавать анафеме.

Старейший архиерей благословляет его; самое рукопо

ложение совершается перед чтением Апостола. Посвящае

мый становится на колена перед престолом, полагая на не

го крестообразно руки и голову. Архиереи возлагают ему

на главу раскрытое Евангелие, первенствующий возглаша

ет молитву посвящения, затем архиереи возлагают правые

руки на его главу; затем его одевают в саккос, омофор, па

нагию, митру, при пении: «аксиос». По окончании богос

лужения, когда архиереи разоблачаются, первенствующий

возлагает на него архиерейскую рясу, панагию, мантию,

камилавку и клобук, дает ему четки и на амвоне, в виду на

рода, вручает пастырский жезл. С амвона он благословляет

народ обеими руками на восток, юг, запад и север.

ПОСЕЛЯНИН Евгений (наст. имя — Погожев Евгений

Николаевич) (21.04[3.05].1870—13.02.1931), писатель

и публицист. Родился

в Москве в семье врача,

личного дворянина.

Окончил в Москве Ли

цей им. цесаревича Ни

колая и юридический

факультет Московского

университета (1892). Пи

сать и публиковаться

начал в студенческие

годы. Летом 1888 побы

вал в Оптиной пустыни

и стал духовным сыном

великого старца Амвро

сия (Гренкова), который

благословил его писать

«в защиту веры, Церкви

и народности». Был так

же знаком с др. известным старцем — Варсонофием

(Плиханковым), ценившим его талант и говорившим:

«Погожев — художник в душе, и это отражается в его ли

тературных произведениях». Оптиной Пустыни и ее по

движникам Поселянин посвятил задушевные страницы

(«Праведник нашего времени Оптинский старец Амвро

сий», 1907; «Русская Церковь и русские подвижники

19-го века», 1901; «Леонтьев в Оптиной», 1911).

Поселянин был высокообразованным человеком, дру

жил и переписывался с философами П. Е. Астафьевым,

К. Н. Леонтьевым и В. В. Розановым (тот называл Поселя

нина «замечательной личностью»), глубоко интересовался

изящной словесностью (написав уже на первом курсе ста

тью о поэте A. Н. Майкове) и искусством (очень ценил

В. М. Васнецова), владел несколькими иностранными

языками, встречался со многими выдающимися современ

Мч. Евгений Поселянин.

575ПОСЛАНИЕ ПАТРИАРХОВ ВОСТОЧНОКАФОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ

никами. Вместе с проф. А. И. Введенским, еп. Никоном

(Рождественским), М. А. Новоселовым он участвовал в ре

лигиозных собраниях у Л. А. Тихомирова, редактора «Мос

ковских ведомостей» и известного теоретика монархизма.

Как православный христианин, Поселянин с горечью

писал о состоянии преобладающего большинства тог

дашней русской интеллигенции: «Сколько книг, сколько

органов печати, где все из области религии широко под

водится под презренную кличку «суеверий»... сплошной

почти пример безверия «интеллигенции»...» Несмотря

на свои симпатии к христианскому социализму, писатель

всегда держался не только традиционного Православия,

но и охранительно-монархических взглядов, которые

проявились уже в ранние студенческие годы («Перед го

довщиной 17 октября в Москве», 1889).

Поселянин, несомненно, был одаренным популяри

затором-апологетом, старавшимся познакомить совре

менников с житиями знаменитых подвижников (он об

работал и переложил «Четьи-Минеи св. Димитрия Рос

товского»), святых отроков («Святая юность», 1915)

и святых воинов («Сказание о святых вождях Земли Рус

ской», 1900), прежде всего изображая их «не со стороны

историко-общественного значения, а со стороны их

нравственной крепости...». Хорошо владея «церковным»

стилем, писатель умел доступно излагать сложные бого

словские понятия, красочно живописать стародавние со

бытия и создавать в импрессионистической манере запо

минающиеся портреты своих героев. Правда, он в спеш

ке не всегда отделывал свои произведения, отчего в них

подчас заметны велеречивость и сентиментальность.

Немало страниц Поселянин посвятил чтимым на Ру

си иконам, отечественной церковной истории, право

славным святыням («Святыни Земли Русской», 1899; «Ге

рои и подвижники лихолетья XVII века», 1912). Много

и охотно писал Поселянин для юношества: в житийном,

историческом и катехизическом жанре, опираясь на вос

питательные традиции русской детской литературы

и увиденные в жизни примеры («Иосаф-царевич», 1904;

«Повесть о том, как чудом Божиим строилась Русская

Земля», 1904; «Задушевные беседы», 1915). Лучшие про

изведения Поселянина посвящены размышлениям

об истинах веры и опыте жизни в Церкви, наблюдениям

над религиозными идеалами нашего народа и их претво

рением в истории, а также нравственно-психологическо

му обоснованию Православия. Эти сочинения отличают

ся тонкими и выразительными наблюдениями.

С к. XIX в. Поселянин трудился в Петербурге, актив

но сотрудничая в известных духовных журналах: «Рус

ский паломник», «Странник», «Миссионерское обозре

ние», «Церковные ведомости». Охотно печатали его и по

пулярные светские газеты: «Новое время», «Московские

ведомости» и др. Собирая материал, Поселянин много

ездил по святым местам России и расспрашивал о мест

ных преданиях и праведниках. Вторым браком писатель

был женат на А. В. Симанской, сестре будущего патр.

Алексия I, которая после гибели Поселянина и окончания

Великой Отечественной войны постриглась в монашест

во в Киевском Покровском монастыре.

Во время первой мировой войны Поселянин служил

в канцелярии военного министра и писал репортажи

о подвигах русских солдат («Из жизни наших героев-во

инов», 1916), продолжая печататься в православной пери

одике. После 1917 популярнейший автор был обречен

на полное молчание до конца дней (если не считать двух

статей о Пушкине «Отравленный Пушкин»). На жизнь,

начиная с 1922, писатель зарабатывал частными уроками.

В ночь на 12 апр. 1924 его с группой «бывших» арестовали

в Ленинграде и, обвинив в «организации монархической

группировки», на два года выслали в Ангарский край (Бо

гучаны, Гольтявино, Канск). Вернувшись из ссылки, По

селянин оставался на свободе 5 лет и в дек. 1930 был сно

ва арестован по «делу Преображенского собора» в Ленин

граде, которое заключалось в обращении прихожан (в их

числе Поселянин) к эмигрантам, служившим в Преобра

женском полку, с просьбой о помощи в ремонте храма.

Поселянин держался на допросах очень мужественно.

Приговор Поселянина к расстрелу был приведен в испол

нение в подвале здания ОГПУ на Шпалерной ул. Место,

где похоронен Поселянин, остается пока неизвестным.

Соч.: Преподобный Серафим, Саровский чудотворец (с новы

ми сведениями о старце). М., 1990; Слава Богоматери. Сведения

о чудотворных и местночтимых иконах Божией Матери (апр.—

май). М., 1991; Русская Церковь и русские подвижники XVIII в.

Сергиев Посад, 1991; Святая юность: Рассказы о святых детях

и о детстве и отрочестве святых. М., 1994; Сказание о святых вож

дях Земли Русской // Роман-газета. 1994. № 13—14: Повесть о том,

как чудом Божиим строилась Русская Земля. СПб., 1994; Под бла

годатным небом: Один за всех (о прп. Сергии Радонежском).

СПб., 1994; Идеалы христианской жизни. СПб., 1994; На молитве.

М., 1996: Душа перед Богом. СПб., 1996. В. Антонов

ПОСЛАНИЕ ПАТРИАРХОВ ВОСТОЧНО-КАФОЛИ

ЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ О ПРАВОСЛАВНОЙ ВЕРЕ, вторая

по времени символическая книга в Русской Церкви,

автором которой был Иерусалимский патр. Досифей,

составивший ее для того, чтобы, во-первых, дать ис

тинное исповедание веры, способное противостоять

распространяемым на Востоке идеям реформации,

а во-вторых, оправдать Православную Церковь от воз

водимых на нее обвинений в заражении этими идеями,

и, в-третьих, таким путем отказаться от идей кальви

низма, выраженных в «Исповедании», автором кото

рого считается Константинопольский патр. Кирилл

Лукарис. Содержание «Послания», появившегося

на греческом языке в 1672 и на русский язык переве

денного в 1827, следующее: оно состоит из 18 членов,

относящихся к догматам Православной веры и Церкви

и 3-х вопросов и ответов, касающихся чтения Св. Пи

сания, смысла иконопочитания, поклонения святым.

Отношение восточной Церкви к «Исповеданию» выра

зилось в: а) утверждении его Иерусалимским Собором

в 1672; б) во взгляде на него как на «Изложение православ

ной веры восточной церкви, выказывающее благочес

тивый и православный образ мыслей ея»; в) в посылке

его в 1723 в Великобританию и Россию для ознакомления

с православным верованием. Русская Церковь показа

ла свое отношение к «Посланию», во-первых, приня

тием его в 1723 Св. Синодом; во-вторых, в издании

в переводе на русский язык, сделанном митр. Филаре

том в 1827 под заглавием: «Послание патриархов пра

вославно-кафолической церкви о православной вере»;

в-третьих, распоряжением Св. Синода от 1845 снаб

жать этой книгой воспитанников духовных заведений,

576 ПОСЛЕДОВАНИЕ

слушающих богословские науки и поступающих

на священнические места, для руководства при разъяс

нении догматов Православной веры и Церкви.

ПОСЛЕДОВАНИЕ, изложение или указание молитв толь

ко одного рода, т. е. или изменяемых, или неизменяемых.

Отсюда двоякого рода последования: одни содержат толь

ко неизменяемые молитвословия, как, напр., в Служебни

ке и Часослове последования утрени и вечерни, другие —

только изменяемые, напр. последования Триоди, Минеи,

Типикона. Название «последование» произошло от того,

что молитвы и песни, находящиеся в последовании, поют

всегда вслед за другими, которых нет в данном последова

нии и которые находятся в др. богослужебной книге. Ис

ключение составляют немногие последования, в которых

неизменяемые молитвы соединяются с изменяемыми.

Слово «последование» прилагается и к одной службе,

напр. «Последования утрени», и ко многим службам дня,

напр. «Последования воскресения». В книгах, относящих

ся к частному богослужению, напр. в Требнике, слово «по

следование» иногда надписывается над молитвословиями

того богослужения, которое, по уставу Русской Церкви,

должно следовать за другим.

ПОСЛУШАНИЕ, дело, которое по назначению настоя

теля монастыря исполняет то или др. лицо. До 1917 в ви

де наказания и для исправления на послушание иногда

посылались по постановлению епископа члены приход

ских причтов.

ПОСЛУШНИКИ (и послушницы), в русских монастырях

лица, готовящиеся к принятию монашества. Они еще

не дали монашеских обетов, не принадлежат к монастыр

скому братству, не называются монахами и не носят мо

нашеской одежды. Исполняют разные послушания, т. е.

низшие церковные службы при богослужении и по монас

тырскому хозяйству.

ПОСОЛОНЬ (посолонное хождение), старообрядческое

слово, отражающее обряд крестного хождения вокруг

церкви не против солнца, как это делается в Русской

Церкви, а по солнцу. Первое упоминание о посолони

как церковном обряде относится к последней четв. XV в.

В 1478 при освящении Московского Успенского собора

митр. Геронтий ходил с крестами вокруг церкви «не по

солнечному восходу». Донесли вел. князю, стали искать

в богослужебных книгах, однако подтверждения закон

ности посолони нигде не нашли. Князь нашел себе сто

ронников в лице архимандрита Чудова монастыря Генна

дия и Ростовского владыки Вассиана, указавших, что не

которые др. церковные кругохождения в России

инаАфоне совершаются против солнца. Спор прекратил

ся во время татарского нашествия, но в 1482 вел. князь

возобновил его с митрополитом. Тогда спор едва не кон

чился полным разрывом. Наконец, под влиянием того,

что на стороне митрополита были все — и духовные,

и миряне — князь уступил, вопрос был оставлен откры

тым и было решено делать так, как было в старину. Отку

да и когда появился на Руси этот обычай — неизвестно;

один афонский памятник называет его латинским обы

чаем. В продолжение всего XVI в. вопрос о посолони

не возникал, Стоглав не упоминает о нем. Несмотря

на то, что в к. XV в. противосолоние одержало верх, с те

чением времени оно стало уступать посолонию, и когда

открылось книгопечатание, требование посолони было

занесено в Требник 1602 в чине венчания, в устав 1610

в наставлении, как осенять крестом в праздник Воздви

жения, в Требнике 1623 — в чине освящения церкви

и вместе с др. обрядами получило характер неприкосно

венности из-за придания обрядам значения догматичес

кой неизменности. Когда патр. Никон предпринял ис

правление прежних обрядов, то он отменил и посолонь.

С этого времени посолонь, как и др. отмененные при

Никоне обряды (двуперстие, седмипросфорие и др.) ста

новятся принадлежностью раскола (старообрядчества)

и основным пунктом его учения.

ПОСОЛЬСКИЙ СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ монас

тырь, Забайкальская епархия, при с. Посольском, на юж

ном берегу Байкала. Основан в 1681 на месте убиения

в 1650 бурятами московского посла Заболоцкого.

ПОСОХ, жезл, который вручается архиерею после посвя

щения его в архиерейский сан по окончании литургии;

служит символом пастырской власти над пасомыми

и отеческого попечения о них. Посох дается также архи

мандриту или игумену в знак духовной власти над той оби

телью, в которую он ставится начальником. Посох имеет

поперечную перекладину наверху, с рожками или змее

видными главами, взаимно обращенными одна к другой

и знаменующими мудрость пастырской власти. Верх по

соха увенчивается крестом, напоминающим собой, что

во имя и славу Христа д^олжно пасти Его стадо. Принад

лежность посоха архиерея, иногда и архимандрита, сулок

или небольшой четырехугольный плат, которым оборачи

вается при рукояти посох для украшения и для удобства.

Чтец, держащий посох, называется также посошником.

ПОСТ, учреждение христианской Церкви, содействую

щее господству в христианине духовно-нравственных

стремлений над чувственными. Пост существовал еще

в Ветхом Завете, в христианстве учрежден одновременно

с основанием самой Церкви, по примеру Самого Христа

и апостолов. Древнейшие из церковных писателей утвер

ждают, что апостолы установили пост в 40 дней в подра

жание Моисею и Иисусу Христу, постившимся 40 дней

в пустыне; отсюда древнейшее название главного, или

Великого, поста у греков — четыредесятница. По мнению

некоторых ученых, пост состоял сначала из 40 часов,

а не дней; некоторые писатели II и III вв. говорят об обы

чае поститься более 2 суток. Пост перед Пасхой, по сви

детельству Дионисия Александрийского, тянулся 6 дней

и назывался предпасхальным. Т. о., четыредесятница су

ществовала хотя и с первых времен Церкви, но не по

всеместно и в постоянный 40-дневный пост она сложи

лась, по мнению некоторых ученых, одновременно с уч

реждением чина для оглашенных и чина для кающихся,

торжественное принятие которых в Церковь приурочи

валось ко дню Пасхи: по чувству братства и любви, в по

сте оглашенных и кающихся стали принимать участие

все верующие. По Златоусту, обычай поста возник по ме

ре ослабления ревности к Церкви, вместо прежнего обы

чая причащаться каждый воскресный день появилось

обыкновение причащаться только в особенно торжест

венные дни, как Великий Четверг и Пасха, а чтобы в эти

дни можно было приступать к таинству достойно, Отцы

Церкви учредили четыредесятницу. В IV в. Великий пост

существовал в Церкви повсеместно, но он начинался

не везде одинаково и не всегда содержал в себе именно

577ПОСТ

40 дней, ибо Церковь не стесняла в этом отношении по

местных обычаев. Пост в древней Церкви был очень

строг и заключался или в неядении в течение некоторого

времени или в сухоядении ежедневном, но не раньше ве

чера; по словам Тертуллиана, во время поста не давалась

даже вода; «Постановления апостольские» поставляют

пост во вкушении лишь хлеба и овощей, запрещая мясо

и вино. На Востоке, по Вальсамону, сухоядение (суше

ные плоды и овощи) держалось, как форма поста,

до XII в., когда постными яствами стали считаться

не только овощи, но также рыба, а иногда и водяные пти

цы. Всякая радость считалась нарушением поста, и даже

церковное «лобзание мира», по словам Тертуллиана, счи

талось несовместимым с постом. Общим правилом было

совершенно устранять раздражающую и возбуждающую

пищу и вообще избегать обременения себя какою бы то

ни было пищей. В последующее время появились ереси,

из которых одни ставили пост наравне с высшими нрав

ственными обязанностями христианства, а др. совер

шенно отрицали всякое значение поста. Учение древней

Церкви о посте суммировано Гангрским Собором, кото

рый предает анафеме тех, кто без крайней необходимости

для здоровья нарушает установленные посты, и тех, кто

осуждает собрата, вкушающего мясо с благословения

в дозволенное время. На Востоке церковное значение

поста было усилено и грех нарушения поста был прирав

нен к ереси; с принятием христианства этот взгляд пере

шел в Россию и отсюда идет то особое уважение к посту,

какое существует доселе в Русской Церкви и в русском

народе. Законодательство на Востоке покровительство

вало посту: на дни Великого поста запрещались всякие

зрелища, закрывались бани, лавки, торговля мясом и др.,

кроме предметов первой необходимости, приостанавли

валось судопроизводство. К посту приурочивалась и бла

готворительность: рабовладельцы освобождали рабов

от работ и отпускали их часто в дни поста на волю. Вели

кий пост был временем проповедей в храмах. С появле

нием монашества пост сделался предметом одного из мо

нашеских обетов и принадлежностью монашеской жиз

ни. На Востоке монахи постились ежедневно до 9 час.

(до 3 час. дня по нашему времени), в дни установленных

постов — до вечера, а иные «постники» более долго по

стились. Влияние монахов развило в населении любовь

к постничеству. Христианская вечеря во время поста,

бывшая единственной трапезой в продолжение дня, рез

ко отличала христиан от язычников, имевших привычку

есть часто. Посты делятся на многодневные и одноднев

ные. Ко многодневным относятся: 1) пост св. четыреде

сятницы; 2) пост апп. Петра и Павла, иначе называемый

Петровым или апостольским. Начало этого поста зави

сит от праздника Пасхи, и поэтому он бывает то короче,

то продолжительнее. При наибольшей продолжитель

ности он тянется шесть недель, при наименьшей — неде

лю с днем. Начало его идет от глубокой древности, он уже

заповедуется в апостольских постановлениях; но особен

но часты упоминания о нем становятся с IV в.; 3) Успен

ский пост (в просторечии — госпожинки) в честь Пре

святой Богородицы, продолжается с 1 по 15 авг. Этот пост

по строгости приближается к Великому, ослабляется

по субботам и воскресным дням, а также в праздник Пре

ображения Господня. Древнейшее упоминание об этом

посте, под именем поста осеннего, встречается у Льва Ве

ликого. В древней Церкви были разногласия о продол

жительности его; поводом к ним служил праздник Пре

ображения, ибо в этот день некоторые разрешали себе

употребление мясной пищи. Соборным определением

1166 эти сомнения окончательно устранены; 4) Рождест

венский пост предваряет праздник Рождества Христова

за 40 дней и потому называется также четыредесятницей.

Иначе этот пост называется филипповским (в народе —

филипповки), т. к. в день его начала, 14 нояб., празднует

ся память ап. Филиппа. По правилам воздержания он

приближается к апостольскому посту, строгость его осо

бенно усиливается с 20 дек., т. е. во дни предпразднества

Рождества Христова и достигает высшей степени в по

следний день, т. н. сочевник (сочельник): в этот день пост

хранится до вечерней звезды. О рождественском посте

ясные упоминания встречаются с IV в. Лев Великий на

зывает его древним установлением и усвояет ему значе

ние жертвы за собранные плоды. Однообразный порядок

продолжительности его установлен на Константино

польском Соборе 1166. К однодневным постам относят

ся: 1) пост в среду и пяток в воспоминание предания

Спасителя на страдания и смерть и самих страданий

и смерти Его. В древней Церкви среда и пятница были

известны под именем дней поста и стояния, ибо в эти

дни христиане проводили в богослужении всю ночь, как

бы стоя на страже, а пост продолжался до 9 часа. В среды

и пятки некоторых седмиц нет поста. Таковы: седмица

пасхальная, которая рассматривается как один светлый

день; седмица пятидесятницы; т. н. святки, т. е. 12 дней

от Рождества Христова до Богоявления, кроме последне

го дня (Крещенского сочельника); седмица мытаря и фа

рисея; седмица сырная; 2) пост в праздник Воздвижения

Креста Господня — 14 сент.; 3) пост в день Усекновения

главы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, 29 авг.

и 4) пост в навечерие Богоявления Господня, 5 янв.

В Рождественский пост во все дни, кроме среды

и пятницы, разрешаются растительное масло и рыба.

В Великий пост во все дни разрешается только расти

тельная пища, в воскресные дни — растительное масло

и вино. Растительное масло разрешается и во все суббо

ты, кроме одной, что на Страстной седмице перед Пас

хой. В Великий пост не разрешаются: мясо, молоко, ры

ба, яйца, сыр, сметана, творог, животное масло, мясные

и рыбные колбасы, сдобные булки и т. п. Кроме того,

на первой седмице Великого поста в первые пять дней

соблюдается сухоядие — постная холодная пища без мас

ла и неподогретое питье.

В Петров пост (Петра и Павла) во все дни, кроме сре

ды и пятницы, разрешаются растительное масло и рыба.

Успенский пост по строгости подобен Великому по

сту, но без сухоядия.

Постными днями также являются: день Воздвижения

Креста Господня — 14/27 сент. и день Усекновения главы

Иоанна Предтечи — 29 авг./11 сент. Канун перед Рождес

твом Христовым и канун перед Крещением Христовым —

также постные дни.

Современная исследовательница практики поста эт

нограф Т. А. Воронина пришла к заключению об огром

ном значении поста в жизни русских. Это явление рели

гиозного сознания и православного образа жизни было

578 ПОСТ

в то же время и чертой национальной. Даже в XIX в., ког

да слабеют некоторые проявления веры в массе народ

ной, соблюдение поста служит нередко в глазах совре

менников показателем не только конфессиональной,

но и национальной принадлежности.

Крестьянин Ф. Е. Кутехов из д. Бармино Середников

ской вол. Егорьевского у. Рязанской губ., пожелавший

ответить в 1899 на вопросы этнографической программы

князя Тенишева, написал лаконично и решительно

о всей своей среде: посты соблюдаются строго. И не толь

ко Рязанщина так откликнулась на вопрос о постах. Ди

ректор народных училищ Тульской губ., обобщивший

в 1892 ответы учителей разных школ своего ведомства

на другую программу — Этнографического отдела

Общества любителей естествознания, антропологии

и этнографии, утверждал столь же категорично, что все

посты соблюдают со строгостью. А старухи еще, сверх то

го, постятся и по понедельникам. Маленьких детей при

общали к посту «по прошествии трех больших постов по

сле их рождения». В другом свидетельстве по Тульской же

губ. (Одоевский у., Стрелецкая вол., с. Анастасово) кор

респондент И. П. Григорьев отметил: посты соблюдают

строго; людей непостящихся называют жидами.

О строгости выполнения постов вообще, и в особеннос

ти Великого, сказано и в рукописи, поступившей из Ме

дынского у. Калужской губ. (с. Адуево, одноименной вол.)

от Н. П. Авраамова. Он подчеркнул еще и понедельничанье

(т. е. соблюдение поста кроме среды и пятницы еще и в по

недельник) всех повитух. В другом источнике о Медын

ском у. — рукописи «Взгляд на исповедание русскими крес

тьянами христианской религии», написанной помещиком

с. Михайловского в 1849, тоже говорится о строгом соблю

дении постов в пище, но при этом отмечается нарушение их

в другом отношении: выпивка, брань и даже драка.

Из Белозерского и Череповецкого уездов Новгород

чины ответы краткие и безоговорочные: посты соблюда

ют. При более подробной информации вырисовывается

сложная картина постов, в которой выступают и тенден

ции их ослабления, и различия между отдельными поста

ми, и возрастные и другие особенности. Так, в Пошехон

ском у. Ярославской губ., хотя неисполнение поста счи

талось в народе грехом, и даже тяжким грехом, тем не ме

нее строгость соблюдения постов в к. XIX в. слабела, и,

по мнению А. В. Балова, многие из молодежи постились

уже только в Великий и Успенский посты. В то же время

он подчеркивал, что «Великий пост до сих пор весьма

строго исполняется народом» (материалы 1887–90-х).

Многие крестьяне считали за грех употребить раститель

ное масло во время этого поста; особенно строго соблю

дали среды и пятки; некоторые в течение всего поста

не пили чаю, а иные пили чай только с медом или пост

ным сахаром. Считалось грехом продавать молоко

во время Великого поста. В Пошехонском у., как и в дру

гих местах, отмечен пост части жителей по понедельни

кам: понедельничали старики и старухи, келейницы, ве

коуши — «люди, наполовину отрекшиеся от мира».

Еще более развернутую картину особенностей соблю

дения постов мы имеем по Тальцынской вол. Орловско

го у. (одноименной губернии). Здесь также отмечается

особенно усердное соблюдение всеми Великого и Успен

ского постов (надо заметить, что большая строгость этих

двух постов по сравнению с Рождественским и Петров

ским вполне канонична, т. е. соответствует церковному

уставу). Но были различия между постящимися и во вре

мя двух строгих постов: некоторые не ели масла (расти

тельного, разумеется) по средам и пятницам, а другие

в эти дни вообще ели лишь хлеб с водою один раз в день

и не вдоволь (воду и то старались лишний раз не выпить);

старики квас в эти дни совсем не употребляли. Великим

и Успенским постом мужики здесь совсем не пили водку.

Во время этих двух постов старались не есть рано, в осо

бенности по средам и пятницам. Не только старики,

но и молодые бабы, и девки-невесты ничего не ели

до позднего обеда. «Разве только та баба позавтракает,

которая кормит грудью ребенка или нездорова». Детей

кормили, когда запросят, но молока не давали Великим

Постом с трех лет. Мяса же в эти дни поста ни в коем слу

чае не давали, даже больным детям. Беременные брали

у священника благословение на нарушение поста. «Если

же кто, забывшись, ел рыбу Великим Постом, то считают

себя недостойными в этот пост говеть и причащаться».

В Петровский же и Рождественский посты здесь бога

тые мужики (кроме стариков) ели рыбу, за исключением

только среды и пятницы (женщины, судя по выделению

корреспондентом мужчин, и эти посты соблюдали строго).

По церковному уставу на Рождественском и Петровском

постах рыба разрешается в субботы и воскресенья, а также

в дни некоторых святых. Без каких-либо оговорок об ис

ключениях по социальным, возрастным или половым груп

пам отмечено соблюдение отдельных дней особо строгого

поста: 29 авг. — Усекновение главы Иоанна Предтечи,

14 сент. — Воздвиженье, Рождественский и Крещенский со

чельники, среда на Крестопоклонной (четвертой) неделе Ве

ликого Поста (средокрестье), среда и пятница на Страст

ной — в эти дни совсем ничего не ели (в Рождественский со

чельник — до восхода звезды, в Крещенский — до приноса

из церкви святой воды от вечерней службы).

В иных сообщениях отмечены были различия

во взглядах на пост даже в соседних волостях одного уез

да. Так, в Дулёвской волости Жиздринского у. на несо

блюдение постов смотрели снисходительно. Снисхожде

ние относилось к той части молодежи, которая ходила

работать на завод и на этом основании ела по постам ско

ромное: «голодными много не наработаешь». Эта подта

чивающая религиозное осознание постов формулировка,

пришедшая от таких городских рабочих, которые в зна

чительной мере уже отошли от православного образа

жизни, начала проникать и в крестьянскую среду. В то же

время автор ответов сообщает, что, напр., в д. Ивашкови

чи Будчинской волости даже больной не станет есть по

стом скоромное, если и врач прописал. Здесь же подчер

кивается, что многие крестьяне считают грехом даже го

ворить про скоромное Великим постом.

Из сообщений выступает достаточно широкий диапа

зон различий в исполнении постов и в отклонениях

от них, и все же в целом соблюдало посты, считало пост

важной своей обязанностью пред Богом. Во многих отве

тах на программы слово «строго» сопровождает характе

ристику выполнения постов. И не только в этих источни

ках, но и в разного рода воспоминаниях. Ф. Зобнин,

вспоминая свое детство в Усть-Ницынском селе Тюмен

ского у. (в 73 верстах от уездного города), отмечает отно

579ПОСТ

шение детей к Великому посту. Вот, в самом конце поста,

в Великую субботу, раздают в семье крашеные яйца —

всем поровну. «После дележки всяк уносит свой пай

до завтра, а завтра может расходовать, как кому вздумает

ся. Нам, полным и бесконтрольным хозяевам своих паев,

конечно, и в мысль не входило воспользоваться ими на

кануне: семь недель постился и несколько часов не додю

жил — вот уже постыдно. Отец как-то рассказывал нам,

что он в городе видел «воспод», которые и в Великий

пост «кушали мяско». Мы сильно дивились и не верили,

что есть такие безбожники…».

В «Записках русского крестьянин» И. Я. Столярова

читаем о его детстве в деревне Воронежской губ.: «Рож

дество ждали с нетерпением еще и потому, что с наступ

лением этого праздника кончался сорокадневный фи

липповский пост, который нас сильно изнурял. Посты

в деревне соблюдались очень строго: не ели ни мяса,

ни яиц, не пили молока не только взрослые, но даже и де

ти. Только серьезно больным детям давали молоко и то

только с разрешения священника. (…) Только два раза

во время 40-дневного поста разрешалось есть рыбу:

на Введение во храм Пресвятой Богородицы и иногда

на Николин день». Здесь строгость выполнения Рождес

твенского поста приближается к Великому.

«Но вот, наконец, наступал рождественский сочель

ник. Этот день, как и канун Нового года и «Свечки» (так

называли у нас Крещенский сочельник), считались в на

шей семье днями строгого поста, днями очистительны

ми, днями подготовки к встрече больших праздников.

С утра перед образами горела лампадка. Вся семья пости

лась: не ела «до звезды», т. е. до вечера, пока не появится

на небе первая звезда. Мне бывало очень трудно провес

ти целый день без еды. Чуть не с полдня я начинал ходить

за матерью по пятам и просить ее позволить мне съесть

«хотя бы кусочек хлебца». Я ей так надоедал, что ее мате

ринское сердце, в конце концов, не выдерживало, смяг

чалось, и я добивался желаемого».

Особая атмосфера создавалась в доме под Рождество

еще до ухода в церковь, когда с появлением на небе пер

вой звезды вся семья собиралась за столом. Хозяин при

носил охапку сена или овсяной соломы и расстилал

на столе. Хозяйка покрывала стол поверх сена скатертью,

ставила сочельниковую кутью — сочиво — в чашке и вы

кладывала ложки. Все семейство становилось перед об

разами на молитву. В некоторых домах хозяин читал

«Христос рождается». Затем все садились за стол и ели

кутью. Сено, освященное этой сочельниковой трапезой,

делили понемногу всему скоту.

Духовная сторона поста проявлялась прежде всего

в подготовке к исповеди и причастию и в совершении их.

В доме в связи с каждым исповедником возникало на

строение, приобщавшее в какой-то мере и других к этому

событию, и тем более если причастников было сразу не

сколько. Но и в другое время следили, чтобы развязные

разговоры не противоречили духовной очистительной це

ли поста. Характерна в этом отношении критическая по

словица — «постное едим, да скоромное отрыгаем», кото

рая осуждает суесловие во время поста. Воздерживались

от ссор и брани. Существовали особые постовые песни —

протяжные грустные; исключались плясовые, шуточные

мотивы и тем более — частушки. В некоторых местах

во время поста не разрешались никакие песни, даже де

тям запрещали петь. Мужья не вступали в супружеские

отношения с женами на протяжении всего этого времени.

Некоторые крестьяне налагали на себя посты сверх

церковного устава; те из них, кто постоянно был связан

со священником, брали на это у него благословение. Ча

ще всего это желание усилить пост сверх общепринятого

было связано с пятницами. К пятнице, как к дню распя

тия Спасителя, в русском народе было особое отноше

ние. Широкое распространение разных рукописных ре

дакций апокрифического «Сказания о двенадцати пят

ницах» определялось стремлением выделить некоторые

из них для усиления пищевого поста (напр., не есть до ве

чера), более последовательного отказа в этот день от ра

бот, укрепления молитвенного состояния.

Иные крестьяне удлиняли короткий (две недели)

Успенский пост или добавляли срок к однодневному по

сту в день Усекновения главы Иоанна Предтечи. «Успен

ский пост самый обильный всеми поспевшими овощами

и потому считается самым легким и приятным постом

для всех, начиная с зажиточных помещиков и до бедней

ших крестьян», — писал В. В. Селиванов по наблюдени

ям в Зарайском у. Рязанской губ. «Многие набожные

старухи» увеличивали его до дня Иоанна Предтечи (т. е.

добровольное продолжение составляло тринадцать

дней — с 16 по 25 авг.); иные добавляли предшествую

щую неделю к Иоанну Постному.

Приняты были также дополнительные посты по обе

ту. Иногда мирянин в связи с какими-то исключительны

ми обстоятельствами брал обет понедельничать всю

жизнь; но мог этот пост по понедельникам по обету рас

пространяться только на определенный срок — напр.,

на время Великого Поста. Обычно это означало, что

в понедельник не ели ничего, а только пили воду. Разно

видностью обетного поста был полный отказ от мясной

пищи. Дополнительный обетный пост принимали на се

бя или по конкретному поводу (болезнь, неудачные роды

и др.), или «ради подвига». По обету прекращали пить

спиртное — навсегда или на конкретный срок.

Иногда возлагали на себя дополнительный пост за ка

кой-либо конкретный грех. Напр., в случае потери шей

ного креста постились в пятницу перед Крещением. На

тельному кресту придавалось особое значение, как защи

те от вражьих сил, и считалось, что потеря его есть грех

(хотя бы и невольный) и предвещает несчастье. Поэтому

брали на себя добровольный пост (совсем не ели) имен

но перед Крещением — 12-я пятница по «Сказанию

о двенадцати пятницах».

В благочестивых крестьянских семьях, где все дружно

и строго выполняли посты, отношение к нарушениям

могло быть различным. В одних семьях любое отклоне

ние вызывало суровую и нетерпимую реакцию, на осно

ве которой дети и привыкали к посту, как непременному

условию спасения. Но было и другое, деликатное отно

шение, корни которого питались великим источником

смирения и любви к ближнему.

В «Полном православном богословском энциклопеди

ческом словаре», изданном в н. XX в., говорится про «осо

бое уважение к посту, какое существует доселе в русской

церкви и в русском народе». И сегодня практически все во

церковленные русские православные люди постятся и со

580 ПОСТРИЖЕНИЕ

знают высокое духовное значение поста. Хотя нередки

и отклонения, основанные на рекомендациях врача. «Нам,

однако, часто бывает (в силу нашей склонности к жизни

в плотских вожделениях) просто нежелательно склонять

себя под иго церковного поста, и тогда мы домогаемся для

себя, — если не полной отмены поста, то хотя бы его ослаб

ления, — пишет о. Михаил Труханов. — Мы поступаем

по пословице: «Как надо говеть, так и стало брюхо болеть».

Действуя умышленно в этом направлении, мы в то же вре

мя хотим оставаться ревнителями поста (и не только перед

другими, но и перед своим «я»). Мы действуем как бы втай

не от самих себя — втайне от нашего возвышенного «я»,

которое стараемся перехитрить и убедить ссылками на со

вет врача: «есть все», — поскольку де объективно засвиде

тельствована наша немощь. Ухищрении наши при этом —

просто неиссякаемы. Нам мало бывает добиться ослабле

ния или отмены поста; нам надо обязательно еще убедить

свое внутреннее «я» в оправданности самого несоблюде

ния нами поста; нам надо так воздействовать на совесть,

чтобы она приняла наше домогательство за истинно хрис

тианское и… успокоилась».

Нередки и священники, благословляющие нарушать

пост по совету врача. Но есть в наши дни и другое: вы

полнение постов по наиболее строгим указаниям Устава

и индивидуальное усиление поста — и то и другое по бла

гословению духовных отцов. Обычно у настоятеля, кото

рый сам живет строгой аскетической жизнью, и миряне

в приходе соблюдают все виды постов и не станут ссы

латься на медицинские рекомендации. Едва ли не глав

ная трудность в таких случаях — различия в убеждениях

внутри семей. Уровень поста, который задается в трапез

ной приходского храма, в проповедях, беседах, на испо

веди, нередко определяет характер индивидуального по

ста, но не всей Малой Церкви. Но то, что было недавно

делом одного члена семьи, может стать со временем дос

тоянием всего православного дома.

Пост является одним из показателей массового право

славного сознания русских, одним из существенных осно

ваний высокой религиозности народа. М. Громыко

ПОСТРИЖЕНИЕ, церковный обряд, который совершал

ся: 1) над новокрещенными после таинства миропомаза

ния в знаменование рабства, которым обязывается по

стриженный относительно Христа (стрижение волос

в греко-римском мире служило признаком рабства);

2) при посвящении в чтеца и певца архиерей постригает

посвящаемого крестовидно в знак отделения его от об

щества простых верующих; 3) при посвящении в мона

шество и его степени: при посвящении новоначальных,

после чтения покаянных тропарей и молитв о постригае

мом совершается крестообразное пострижение, затем по

стриженный облачается в рясу и камилавку, и этот обряд

называется «последованием в одеяние рясы и камилав

ки». Введение во 2-ю степень совершается посредством

обряда, называемого «последованием малыя схимы»,

а также сочетанием. Обряд состоит из 2-х частей: из огла

шения (увещание, произнесение обетов, наставление

давшему обеты) и самого пострижения. Игумен испыты

вает твердость постригаемого троекратным повелением

подать ножницы и троекратным отвержением их, и каж

дый раз постригаемый смиренно подает их и целует руку

игумена. Приняв ножницы в 3-й раз, игумен крестовидно

постригает его и нарекает ему новое имя, в знаменование

окончательного отречение посвящаемого от мира. После

пострижения посвящаемый облачается в хитон, параман,

рясу, пояс, мантию, камилавку, клобук, сандалии и полу

чает вервицу. Обряд пострижения великосхимников на

зывается последованием великой схимы, отличается

от обряда малой схимы большей продолжительностью

и торжественностью. После удостоверения в твердости

намерения принять великую схиму посвящаемый прием

лет пострижение, причем он получает новое имя и обле

кается в схимнические одежды (кукуль и аналав).

ПОТИР (греч.), название чаши, из которой православные

причащаются Тела и Крови Христовых. Употребляется

потир в Евхаристии по примеру Иисуса Христа и апосто

лов. Афанасий Великий называет потир чашей Господней,

таинственным потиром.

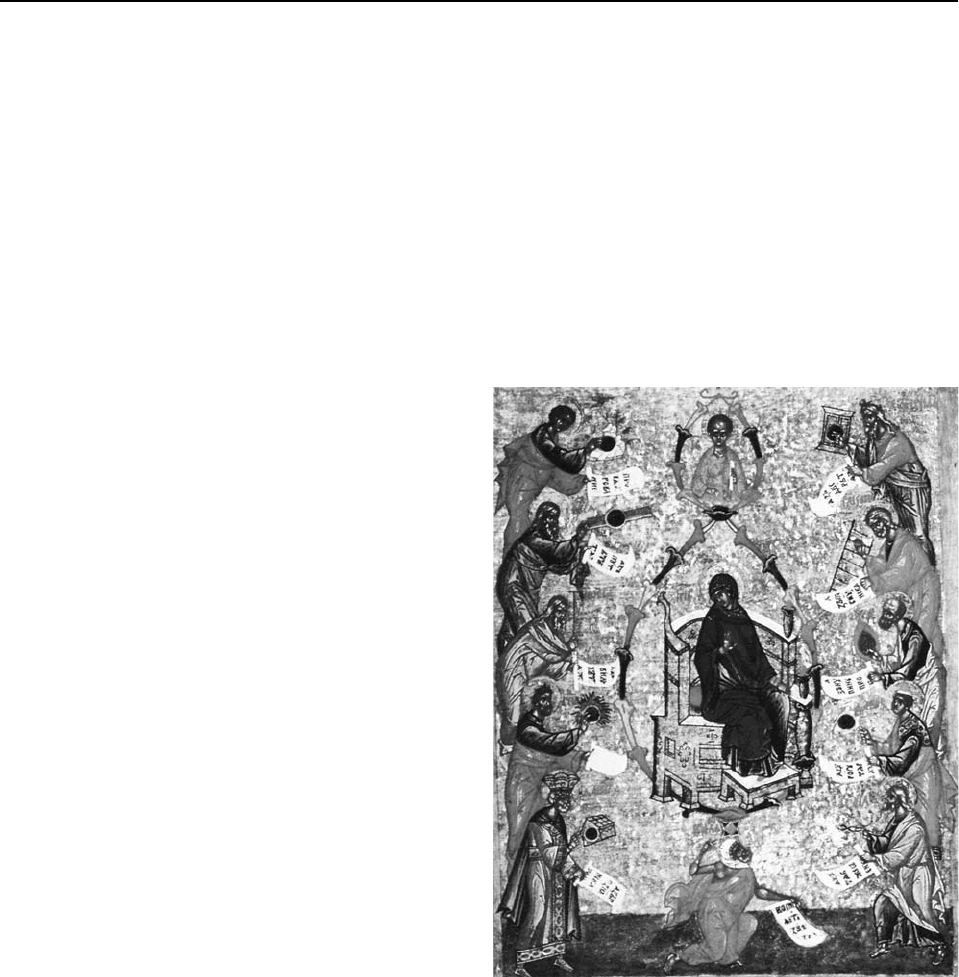

«ПОХВАЛА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ», право

славная икона, празднуемая в субботу пятой седмицы

Великого поста. Эта суббота называется также Субботой

Акафиста, потому что Церковь воспевает хвалебное ра

достное песнопение Пресвятой Богородице. Причиной

празднества явилось неоднократное избавление Конс

тантинополя помощью и заступлением Пречистой

от нашествия врагов.

Бывало так, что враги подступали к Константинопо

лю на кораблях. Греки, видя свое опасное положение,

совершали крестный ход на море, погружали в море хра

нившуюся во Влахернском храме ризу Пресвятой Бого

родицы, и море, до этого времени спокойное, начинало

«Похвала Богоматери». Икона. XV в. ГТГ.