Святая Русь. Большая Энциклопедия Русского Народа. Русское Православие. Том 2

Подождите немного. Документ загружается.

581ПОХОРОННЫЕ ОБРЯДЫ

волноваться, и иные корабли врагов разбивало, а иные

далеко относило от города.

Сначала праздник акафиста совершался в Константи

нополе среди царских чертогов во Влахернском храме, где

хранились чудотворная икона Божией Матери, а также Ее

риза и пояс. В IX в. этот праздник был внесен в монастыр

ский устав св. Саввы Студийского, а потом и в Триодь исто

го времени сделался общим для всей Восточной Церкви.

Наша Православная Церковь совершает это торжество для

утверждения кающихся в надежде на Заступницу Небес

ную, Которая, избавляя верных от врагов видимых, тем бо

лее готова нам помочь в борьбе с врагами невидимыми.

Совершается празднование постом, потому что пер

вое избавление было около этого времени и для того что

бы кающихся больше утвердить в надежде на Небесную

Заступницу, и имеет ту особенность, что на утрене чита

ется акафист Пресвятой Богородице.

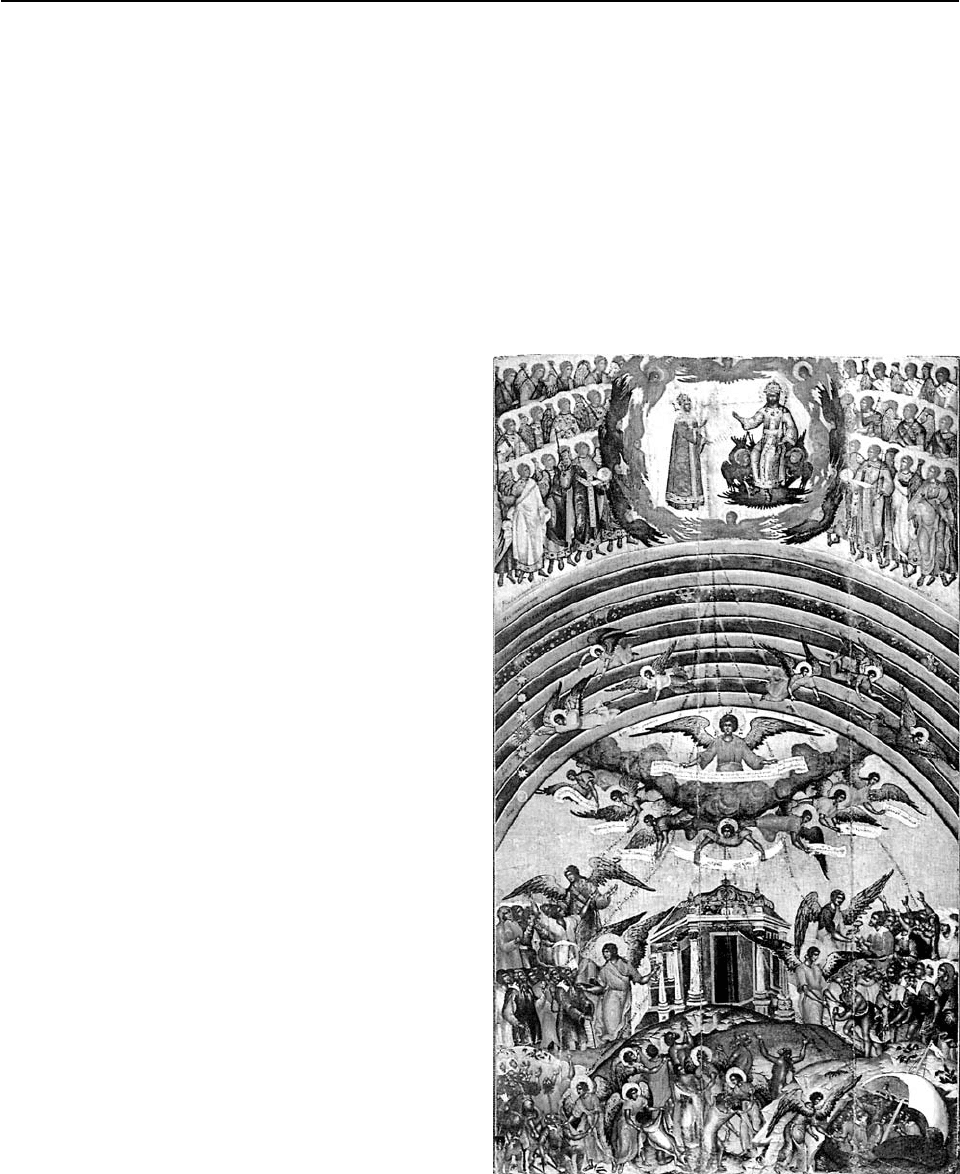

Икона, именуемая «Похвала Пресвятой Богородицы»,

представляет Царицу Небесную на троне в окружении

пророков с символическими атрибутами их пророчеств

о воплощении Христа, о чудесном рождении Бога от Де

вы. На иконе изображаются, как правило, 13 пророков:

Иаков с лестницей, Моисей с Купиной, Валаам со звез

дой, Гедеон с руном, Иезекииль с вратами, Иеремия

со скрижалью, Исаия с клещами и углем, Иессей и Аарон

с процветшими жезлами, Давид и Соломон с моделями

Иерусалимского храма и Даниил и Аввакум с горами.

Молитва к этой иконе помогает в разрешении тяже

лых семейных проблем. Совершает много исцелений.

Икона «Похвала Пресвятой Богородицы» находится

в Успенском соборе Московского Кремля.

ПОХОРОННЫЕ ОБРЯДЫ, предание тела покойника

земле в России совершалось прежде всего по обряду Пра

вославной Церкви. Однако кроме церковного обряда похо

роны покойника сочетались со множеством особых народ

ных обычаев, имеющих корни в глубокой древности.

Тело усопшего обязательно обмывали теплой водой

и надевали на него новую одежду. Во многих местах еще

в н. XX в. сохранялся обычай делать это, пока умираю

щий еще жив. Русские верили, что на том свете человек

появляется в той самой одежде, в которой он скончался.

Однако поскольку уловить момент смерти и вовремя об

мыть и одеть человека было очень трудно, это, вероятно,

и привело к тому, что в н. XX в. преобладал обычай обмы

вать уже мертвого.

Для обмывания души рядом с умирающим всегда ста

вили сосуд с водой, причем многие утверждали, будто

они видели, как вода в сосуде колышется как бы от купа

ния только что отлетевшей души. Этот сосуд с водой

40 дней после смерти стоял на столе или на подоконни

ке. Считалось, что на протяжении этого времени душа

еще не успела отправиться на тот свет. Существовало так

же представление, что душа пьет эту воду.

В момент смерти, тогда же, когда ставили воду, откры

вали печные трубы или форточку; из окна вывешивали ку

сок холста или полотенце. Этот обычай толковался рус

скими по-разному: душа должна вытереться этим поло

тенцем после умывания, она утирает им свои слезы или же

она отдыхает на нем; это полотенце, которое иногда при

вязывали или прибивали на наружной стене дома, пока

зывало, что в доме кто-то умер. Можно предполагать, что

первоначально это полотно вывешивали из жилых поме

щений с целью облегчить душе умершего как выход из до

ма, так и возвращение в него. Севернорусские Олонецкой

губ., после того как поминки, устроенные после заупокой

ной службы, были закончены и гостям говорили: «Сейчас

вам самое время домой идти, ступайте с Богом», вывеши

вали за открытое окно кусок полотна. При этом брали ку

сок того полотна, на котором покойника опускали в моги

лу. Белорусы в ночь после поминок (во время осеннего по

миновения покойников) вывешивали из окна полотенце

и на окно ставили блины и кутью для покойников.

По русским представлениям, умирающий должен

был окончить свою жизнь на соломе; малороссы и бело

русы клали его на овчину. Существовало поверье, что ес

ли человек умирает на пуховой подушке, то каждое перо

служит причиной его мук. Не исключена возможность,

«Богоматерь Всех скорбящих Радость».

Икона. 1680х. Москва.

582 ПОХОРОННЫЕ ОБРЯДЫ

что это представление возникло и на основе практичес

ких соображений: по существовавшим обычаям постель,

на которой кто-нибудь умер, либо выбрасывали, либо

на долгое время выносили в курятник, где ее должно бы

ло «очистить» пение петуха.

По народным представлениям, продолжительная аго

ния бывала лишь у тех, кто при жизни знался с нечистой

силой, т. е. был колдуном. В этих случаях ломали конек,

т. е. поднимали или снимали с крыши конек и тем самым

душе, а также той нечистой силе, которая не подпускала

к колдуну смерть, давали возможность улететь. Вероят

но, этот обычай возник в те времена, когда у домов были

крыши, но не было потолков. В н. XX в. в соответствии

с новым устройством домов в этих случаях снимали толь

ко одну из досок потолка. Существовали и др. обычаи,

направленные на то, чтобы сократить агонию: пробурав

ливали дыру в стене, сверлили под печкой (малорос.

черiнь), сжигали заслонку и т. д. Малороссы в этих случа

ях звонили в колокола.

Малороссы и белорусы давали в руки умирающему

зажженную свечку, освященную в церкви в Сретенье

(2 февр.) или в Великий Четверг. Повсюду в России было

принято закрывать глаза покойнику и класть на них мед

ные пятаки, чтобы покойник не взглянул на кого-либо

их членов семьи, т. к. тот может после этого умереть.

Все, что употреблялось при последнем омовении, —

сосуд с водой, мочалка, а также солома, на которой чело

век умер, иногда и доски, на которых его омывали, — все

это русские выносили в поле или за околицу, причем со

суд в большинстве случаев разбивали. Весной разреша

лось бросать эти вещи в реку, вышедшую из берегов; если

умер хозяин дома, то нередко их закапывали во дворе.

Считалось, что существует определенная связь между по

койником и тем местом, где эти вещи находились; место,

куда они были выброшены, внушало ужас. Предметы,

употреблявшиеся при омовении умершего, хозяин дома

закапывал во дворе, «чтобы домовой не переводился».

Малороссы выливали воду и все, оставшееся после

омовения, в таком месте, где не ходят ни люди, ни жи

вотные, напр. в узком пространстве между двумя по

стройками, под сушильней кукурузы и т. д.

Гребень, которым причесывали покойника, либо вы

брасывали вместе с др. его вещами, либо клали с ним

в гроб. Кое-где туда клали также топор, которым пользо

вались при изготовлении гроба.

Считалось, что, если скотина съест солому, на кото

рой лежал покойник, у нее выпадут зубы; запрещено бы

ло сжигать как эту солому, так и щепки от гроба; если бе

лорусы в некоторых местах и сжигали эти щепки, чтобы

согреть ноги умершего, то делали они это только на др.

день после похорон.

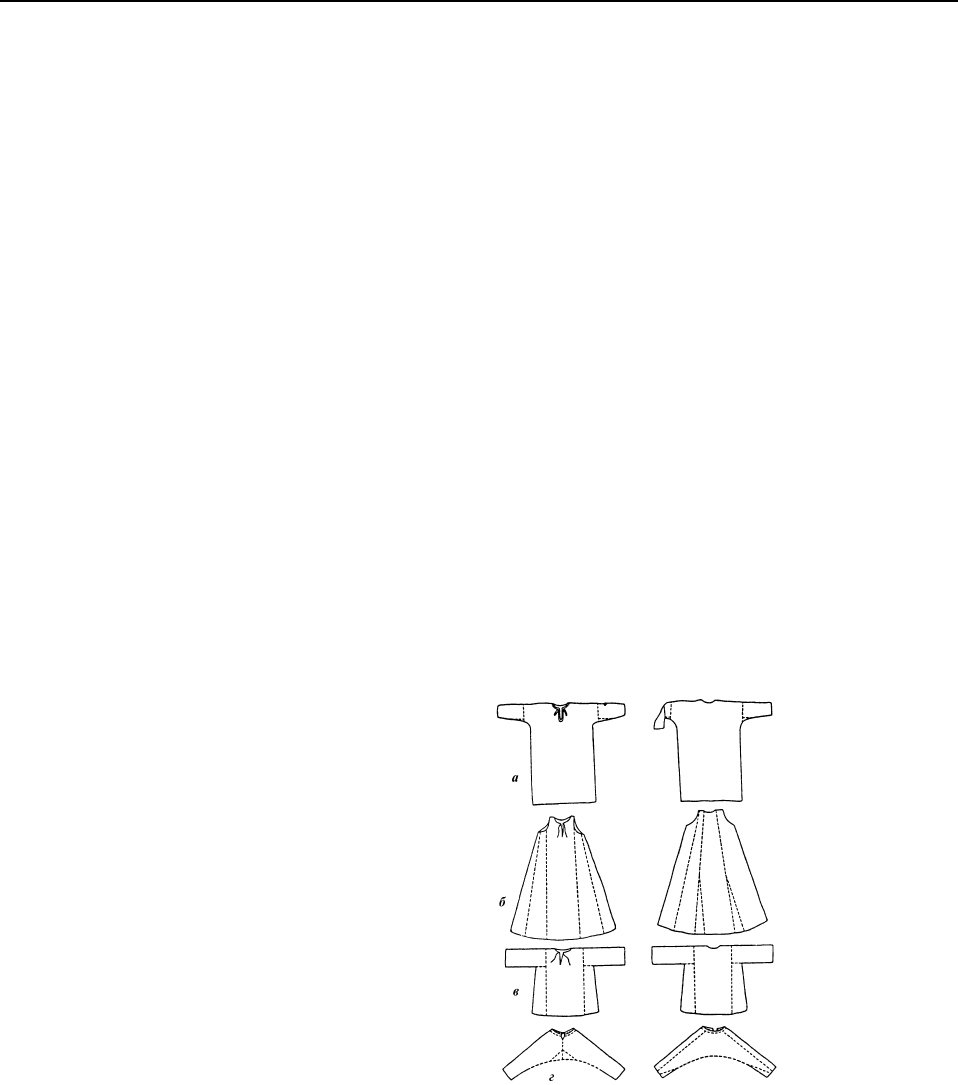

Смертную одежду многие старики шили себе сами,

заранее, и надевали ее перед большими праздниками,

в сильную грозу и т. д. Одежда эта в большинстве случаев

была белая. Если же ее шили на покойника, то все швы

делали не как обычно, а так, чтобы острие иголки было

направлено от шьющего в сторону умершего. Кое-где да

же шили левой рукой. Если надо было снять с покойни

ка старую рубашку, ее разрывали.

Верхнюю одежду на покойника вообще не надевали.

Ее обычно заменял саван, причем русские понимали под

этим греческим словом самые различные вещи. Чаще

всего это было нечто вроде белой рубахи, иногда закры

вающей также и голову и вообще очень похожей на ме

шок. Иногда это было полотнище, в которое заворачива

ли умершего и поверх которого его затем обвивали длин

ной полосой материи. Иногда смертную одежду клали

в гроб под покойника как подстилку.

Новая нарядная одежда и вообще одежда современ

ного покроя не употреблялась, напр. вместо сапог на по

койника всегда надевали либо лапти, либо, чаще всего,

сшитую из ткани легкую обувь (к^aлиги), которая иногда

имела форму чулка.

В крайнем случае, если покойник уже был обут в са

поги, из них вытаскивали железные гвозди, считалось,

что в гробу вообще не должно быть никакого железа;

до н. ХХ в. гроб сколачивали не железными гвоздями,

а деревянными, иногда доски гроба связывали лыком.

Избегали также металлических пуговиц, и только крест

на шее покойника был иногда медным (серебряный

не разрешался), однако нередко встречались и деревян

ные кресты. Вообще же крест и пояс на покойнике были

строго обязательны. Напротив, фартук на женщину

не надевали никогда. На мужчин всегда надевали также

шапку, а если священник против этого возражал, клали

ее рядом с покойником или ему под голову.

Умерших незамужних девушек всегда одевали более или

менее празднично, как на свадьбу. На похороны девушки

всегда смотрели как на замужество. Ее обвязывали поло

тенцем, на средний палец правой руки надевали кольцо. Ее

родня раздавала подарки, как на свадьбе. На крышку гроба

клали свадебный каравай. Иногда для покойной избирался

из числа холостых мужчин жених, который в соответствую

щей одежде шел за гробом. Нечто похожее происходило

и при погребении молодого мужчины.

Если хотели, что

бы к вдове снова

кто-либо посватал

ся, рубашку ее умер

шего мужа не засте

гивали. Для того

чтобы вдовец не же

нился еще раз и его

дети не терпели оби

ды от мачехи, его

умершую жену втай

не от него подпоясы

вали ниткой. Жены

сварливых мужчин

вытягивали нитки

из одежды покойни

ка и вшивали их

в одежду своих му

жей, чтобы те стали

спокойнее.

После того как

покойник был обмыт

и одет, его клали сна

чала без гроба, а по

том в гробу на лавку,

ногами к двери. Муж

чин клали справа

Погребальная («смертная») одежда.

Женская: а — рубаха; б — сарафан

«широколямошник»,

д. Б. Холуи. Каргапольский у.

Олонецкой губ.

Мужская: в — рубаха;

г — штаны. Пермская губ.

583ПОХОРОННЫЕ ОБРЯДЫ

от входных дверей, а женщин слева. Обычай класть покой

ника на стол появился в XIX в., гл. обр. у белорусов. Русские

староверы часто клали покойников ногами к иконам. Руки

покойника скрещивали, а пальцы правой руки складывали

как для крестного знамения.

В тот момент, когда гроб для умершего вносили в дом,

все выходили, особенно беременные женщины (послед

ние выходили и при выносе гроба; они не должны были

также обмывать покойника, иначе их будущий ребенок

умрет). Прежде гроб (рус. домов^ина, гроб; др.-рус. кол^oда;

малорос. трун^a, дерев^ище) делали из цельного древесного

ствола, с маленьким окошком, и головной конец его часто

бывал закруглен. В старое время благочестивые люди за

ранее сами делали себе гробы (что, между прочим, счита

лось предзнаменованием долгой жизни), они сыпали

в гроб зерно и раздавали зерно нищим.

Щепки от досок, из которых сделан гроб, так же, как

сухие листья с банного веника, были наиболее частой

подстилкой для покойника в гробу; в гроб также клали

обрезки ткани, из которой сшита одежда для покойника.

Из этой же ткани, реже из сена, делали подушку в гроб.

Эта подушка была обычно зашита только с трех сторон.

В гроб клали хлеб для покойника, иногда также соль, мас

ло, а на Пасху — яйцо. В платок на поясе заворачивали

медные монеты; деньги клали и в могилу. Этот обычай

толковали по-разному. Согласно старому толкованию,

эти деньги для платы за место на кладбище — вероятно,

их надо было отдать тем, кто был там похоронен раньше;

с др. стороны, их клали, «чтобы скотина не ушла за хозя

ином». В н. XX в. говорили, что это — деньги для оплаты

переезда через огненную реку или места на том свете, для

выплаты долгов, которые не были выплачены при жизни.

В отдельных лесных областях Белоруссии покойнику кла

ли в гроб взамен лаптей онучи, рубашку, трубку для куре

ния, кисет и трут или табакерку с нюхательным табаком;

детям клали игрушку, а мастеровым — их инструменты,

причем самые небольшие: сапожнику — шило, плотни

ку — топор, портному — иглу и т. д., чтобы покойнику

не надо было возвращаться домой за нужным инструмен

том. Малороссы клали в гроб повитухам палку и узелок

с семенами мака, чтобы повитухи могли на том свете за

щищаться от детей, которым они помогали появиться

на свет. У белорусов в гроб умершим беременным женщи

нам клали пеленки и детские игрушки. В гроб клали так

же срезанные ногти умершего (если они сохранились),

чтобы он смог взобраться на том свете на гору.

Севернорусские Олонецкой губ. выносили гроб не че

рез дверь, а через окно, с ясно выраженной целью поме

шать умершему отыскать дорогу обратно в дом. Вынос

покойника через заднюю дверь или через хлев — явление,

также обычное для севернорусских. Покойника выноси

ли в открытом гробу и всегда несли ногами вперед, чтобы

он не видел дороги назад. Гробом трижды ударяли о порог

дома, чтобы покойник попрощался со своим старым жи

льем и больше туда не возвращался.

Дом, в котором кто-либо умер, считался нечистым.

Если в момент смерти человека в доме была вода, ее не пи

ли, а выливали: считалось, что ее мог пить покойник. У се

вернорусских при выносе покойника позади процессии

шла женщина с банным веником, выметала пол до самого

порога и разбрызгивала вокруг себя воду; вслед за тем в до

ме мыли пол. Эта уборка дома имела, однако, скорее не ги

гиенические, а магические цели. На пол лили воду, «чтобы

смыть следы покойника». Это действие затрудняло покой

нику возвращение домой: считалось, что для души переход

через воду труден. Пока тело умершего находилось в доме,

пол не мели, «чтобы не вымести заодно и живых»; после то

го как гроб был вынесен, мусор на улице заметали к дому,

чтобы все его обитатели остались в нем. Часто позади похо

ронной процессии разбрасывали полными пригоршнями

рожь и ячмень, а также бросали их на гроб, «чтобы в доме

никто больше не умирал» и чтобы все были живы и здоро

вы. Постель и одежду умершего выносили на 6 недель в ку

рятник, чтобы петухи очистили их своим криком.

По лавке, на которой лежал покойник, ударяли топо

ром или ножом, «чтобы отсечь этим смерть». На то место,

где лежал умерший, нередко клали топор, большой нож,

кочергу, реже — ухват, полено, камень, хлеб или ставили

квашню с тестом. В Полтавской губ. даже клали нож или

какой-либо др. металлический предмет под покойника,

чтобы предохранить труп от разложения и воспрепятство

вать появлению выделений изо рта и из носа. Малороссы

бросали иногда на это место новый горшок, разбивая его

вдребезги, — бесспорно, символ обновления жизни. Кро

ме того, после выноса тела они, быстро закрыв за собой

дверь, вытаскивали из сеней квашню и все гуськом триж

ды проходили по кругу — явно описывая магический круг.

Употребление в этом обряде квашни вполне объясни

мо, тем более что в некоторых местах существовал обы

чай не печь хлеб, когда в доме покойник. Нельзя также,

если в деревне покойник, ни сеять, ни сажать, пока он

не похоронен, иначе посевы не взойдут.

Менее понятно наличие в этом обряде камня, но он

встречался редко, только у русских. В Нижегородском у.

в головах умирающего помещали сосуд с водой, полотен

це и камень. В Калужской губ. на 40 дней после смерти

клали под образа прикрытый полотном камень; В Новго

родской губ. до похорон клали под образа березовое по

лено. Не исключена возможность, что камень считался

вместилищем души умершего, которая, покинув тело,

ищет себе место, как птица гнездо. В Олонецкой губ. ка

мень лежал на лавке, иногда в головах умершего; перед

выносом тела хозяйка дома с камнем в руках обходила

вокруг гроба, после чего клала этот камень в угол под об

раза, а в некоторых районах его выбрасывали на улицу.

Нередко при выносе тела выпускали из хлева скот,

чтобы он простился со своим хозяином. В Курской губ.

любимых домашних животных умершего покрывали де

рюгой и вели перед гробом или позади него. Если умер

хозяин дома, малороссы после выноса тела перевязывали

ворота дома красным кушаком или полотенцем, рассы

пали по двору овес, чтобы домашний скот не последовал

за своим хозяином в могилу.

В старину покойников даже летом везли на кладбище

в санях: по-видимому, для этого избирали именно сани как

древнейший вид повозки. В Олонецкой губ. этот обычай

существовал еще в н. XX в., и сани можно было заменить

лодкой только при перевозках по рекам и озерам. К дуге

привязывали полотенце; полотенца же служили поводья

ми. Считалось, что лошади очень тяжело везти покойника,

т. к. им завладевает нечистая сила. В Витебской губ. стар

ший в доме с плачем целовал копыта лошади.

584 ПОХОРОННЫЕ ОБРЯДЫ

Дочери умершего садились на гроб своего отца и, по

ложив головы на крышку гроба, плакали всю дорогу.

На кладбище лошадь непременно перепрягали: сперва ее

выпрягали, затем обводили по ходу солнца вокруг саней

или телеги и после этого сразу же вновь запрягали. Сани

часто оставляли (навсегда или на какое-то время) на мо

гиле или на краю деревни — подальше от дома. Кое-где,

возвращаясь с кладбища, шли задом наперед.

Нередко гроб не везли, а несли на полотенцах или ве

ревках, или на носилках. Последние всегда оставляли

на могиле, обычно прислонив к могильному холму в но

гах. Считалось грехом, если родители опускали в могилу

своих детей или дети родителей. У великороссов Сергач

ского у. Нижегородской губ. каждую свежую могилу

до и после погребения поливали водой, чтобы предотвра

тить летнюю засуху.

У малороссов строго соблюдался полуцерковный обы

чай печатать могилу, совершенно неизвестный русским:

после того как покойника опускали в могилу, священник

под особые церковные песнопения делал железной лопа

той знак креста над могилой, а потом крестообразным

движением бросал на гроб землю. Малороссы считали по

гребение без такого печатания неполным; только запеча

тывание не давало покойнику выйти из могилы.

Из-за отдаленности деревень от церкви севернорус

ским Олонецкой губ. нередко приходилось хоронить

умерших без священника, последнему только относили

платок, которым был покрыт покойник. Священник от

певал умершего над этим платком и сыпал на него землю.

В связи с этим здесь часто употребляли при похоронах

домашние кадила. При выносе тела брали с собой гор

шок с раскаленны

ми углями, на кото

рые насыпали ла

дан. На могильный

холм, вдоль него,

клали лопату, кото

рой засыпали моги

лу, и ставили сверху перевернутый горшок с углями. Угли

рассыпали по могиле.

На русских могилах устанавливали разной формы крес

ты, большей частью деревянные. Кресты с двускатным по

крытием и с иконой иногда носили название час^oвенка.

У белорусов могилу часто покрывали прикл^aдом, имею

щим форму длинного, похожего на гроб ящика и сделан

ным их цельного толстого пня или досок; в головах на него

ставили маленький деревянный крест. Обычно такое со

оружение возводили над могилой в годовщину со дня

смерти, и в этот день, покрытое скатертью, оно служило

столом при поминках. Южнорусские в годовщину со дня

смерти покрывали могилу тканью.

Севернорусские помимо обычного креста устанавли

вали на могиле продолговатое четырехугольное сооруже

ние, которое было иногда открыто наверху, иногда же по

крыто плоской крышей или двумя положенными под уг

лом досками. На его крыше ставили крест. Все это соору

жение целиком кое-где называли г<oлуб<eц.

У белорусов можно было увидеть на могилах кроме

крестов также камни. Белорусы Витебской губ. на моги

лах женщин крестов не ставили; на такую могилу указы

вал лишь могильный холм. Кроме того, в память о жен

щинах там перебрасывали через ручьи и болотистые мес

та легкие мостики из одной доски или бревна, на кото

рых были вырезаны крест, башмаки или серп, и иногда

и год смерти женщины. Первоначальный смысл таких

мостиков — помочь покойнику преодолеть труднопрохо

димые места и помешать ему возвратиться назад.

Малороссы на могилах мальчиков и холостых муж

чин вешали на крест платочек; казаки помещали такой

платочек на деревянном копье как воинское знамя.

Севернорусские терли себе могильной землей грудь,

насыпали эту землю себе за пазуху и в карманы, клали

в воду, которой обливались после похорон в бане; все это

делалось для того, чтобы не испытывать тоски по умер

шему. Др. средства от тоски — отрезать у покойника

прядь волос и обвязать ее вокруг своей шеи; у белорусов

был обычай смотреть в печную трубу: «Как взгляд прохо

дит по трубе, пусть так пройдет и память о мертвом». Бе

лорусы заглядывали также в открытую печь и в подпол,

чтобы у них прошел страх перед покойником.

Эти обычаи возникли из древнего обычая гасить

в очаге огонь, если кто-либо в доме умирал, т. к. счита

лось, что смерть оскверняет огонь, или потому, что хоте

ли помешать покойнику вернуться к своему очагу. Одна

ко это можно рассматривать и как обряд очищения, что

по отношению к малороссам и белорусам не вызывает

сомнений: возвратившись с кладбища, все прикасаются

рукой к печке, иногда заглядывают в нее и говорят:

«Пусть сгинут тараканы и черви».

Из трех видов древнерусского погребения — сожжение

трупа, захоронение в земле и выбрасывание трупа в ка

кое-либо пустынное место, без захоронения — русским

в н. XX в. были известны лишь 2 последних. Широко рас

пространенный в языческие времена обычай сожжения

исчез почти бесследно, не оставив никаких пережитков.

Без могилы в XX в., как и в XIX в., хоронили лишь таких

покойников, которые считались нечистыми и опасными

для живых. В основном это были люди, умершие насиль

ственной смертью, особенно самоубийцы, а также все, кто

умер молодым, раньше срока, предназначенного при рож

дении. Севернорусские называли таких покойников за

ложные, т. е. заложенные; это название было связано с по

гребением, при котором покойника не закапывали,

а оставляли на земле, прикрыв сучьями.

Очень древний и, несомненно, языческий обычай тре

бовал не закапывать заложных покойников в землю. Веро

ятно, при этом стремились избежать осквернения земли

нечистым трупом. Разгневанная Мать-земля не принимает

нечистый труп. Такой покойник всегда возвращается об

ратно на землю, сколько бы раз его ни хоронили; при этом

захороненный труп не подвергается тлению, и благодаря

этому покойник может выходить по ночам из могилы. Этот

последний взгляд на труп, не подвергшийся тлению, как

на нечистый противоречит учению Православной Церкви

о почитании нетленных мощей, однако соответствует гре

ческим народным верованиям.

Признак «гнева земли» особенно ощутим для живых.

Земля выражает свой гнев весенними холодами и замороз

ками, которые пагубны для посевов. Это последнее воззре

ние было отражено в проповедях еп. Серапиона Владимир

ского (ск. в 1274); мы находим его также в сочинениях

Максима Грека, прибывшего в Москву в 1506. Поэтому

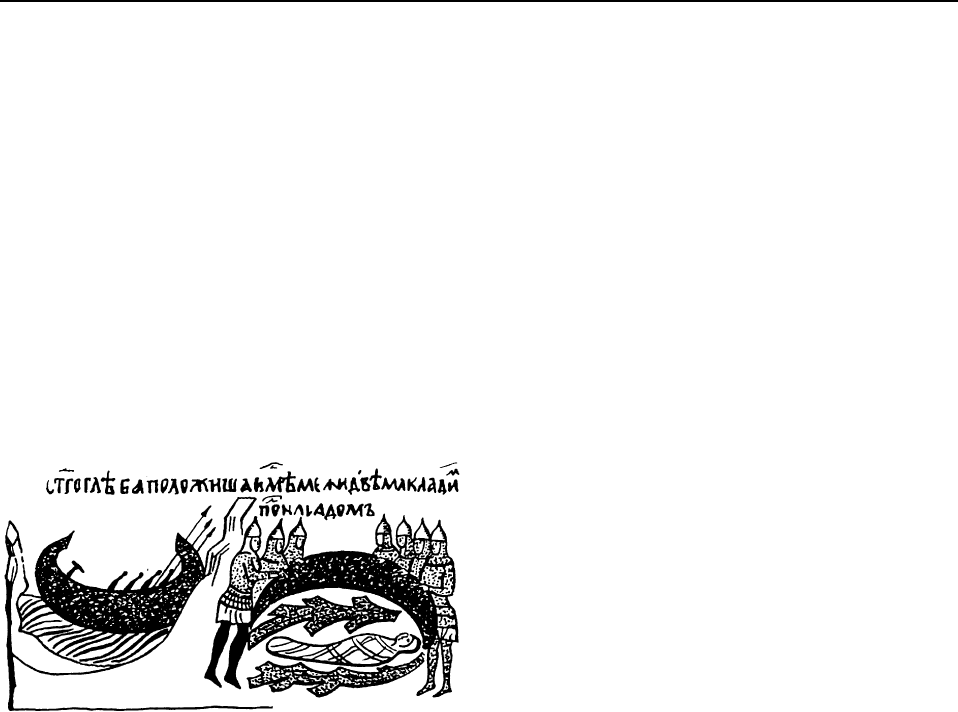

Погребение в двух колодахчелнах

(по В. А. Городцову).

585ПОХОРОННЫЕ ОБРЯДЫ

в древние времена русские не хоронили заложных покой

ников в могилах, а оставляли их в глухих местах, чаще все

го в оврагах и болотах. Очевидно, чтобы уберечь трупы

от диких животных, их прикрывали ветками, жердями

и т. д. В т. н. «Хронике Авраамки», написанной не позднее

XVI в., сообщалось о последовавшей в 1159 смерти Киев

ского митр. Константина, который завещал труп его не хо

ронить, а выбросить за городскую черту собакам, что и бы

ло выполнено. По словам летописца, этот странный случай

произвел огромное впечатление на современников (Пол

ное собрание русских летописей, XVI, с. 45).

Однако такого рода захоронение нечистых трупов, гра

ничащее с полным отсутствием захоронения, имело

«скверные последствия». Покойники, лишенные обычно

го погребения, мстили живым. Месть их была особенно

опасна для крестьян летом, когда созревали хлеба и мсти

тельные покойники, приходя на поля, губили посевы.

Очевидно, еще в языческие времена русские приду

мали следующий способ избежать двойной опасности,

которая грозила им в этих случаях. Они не хоронили сво

их заложных покойников, чтобы не вызывать этим ве

сенние заморозки, однако поздней весной перед началом

цветения зерновых, когда холода уже не были страшны,

но грозила опасность со стороны мстительных покойни

ков, они устраивали по ним особые поминки. Эти по

минки должны были заменить заложным покойникам

обычные похороны, и кое-где они, вероятно, сочетались

с обычным погребением этих нечистых трупов. Нет ни

каких сомнений, что в более поздний период, во всяком

случае после XVI в., это было именно так. А во времена

христианства момент таких поминок совпадал с т. н. Се

миком, который праздновали самое раннее в седьмой

четверг после Пасхи, а иногда и позднее.

Эта довольно сложная практика погребения залож

ных покойников, существовавшая в раннехристианский

период, нередко пресекалась Церковью, которая требо

вала захоронения в могилах для всех крещеных. Нередко

народ в ответ на это выкапывал нечистые трупы и бросал

их в глухих местах. Такие случаи зафиксированы уже

в памятниках XIII и XVI вв. (Владимир и Москва). Оче

видно, такие происшествия случались часто, и стремле

ние избежать их заставило деятелей Церкви пойти

на компромисс и устроить особые сооружения, извест

ные в старой Москве под названиями убогий дом, реже

скудельница, бу^ивище, гноище.

Это были своего рода общественные морги, подвалы

для трупов нечистых покойников. Обычно за городской

чертой или на самом краю города выкапывалась большая

яма, над которой возводилась легкая постройка (сарай).

В яму свозили трупы заложных покойников — само

убийц, убитых, умерших от чумы, а также лишенных кро

ва бродяг, иногда людей др. вероисповеданий. Трупы кла

ли в яму без гробов и без отпевания, покрывали рогожей,

но ни в коем случае не засыпали землей. Общее захоро

нение всех таких трупов происходило обычно в Семик.

Иногда могилой служила эта же яма.

О таких местах временного захоронения во время эпи

демий чумы летописи сообщают уже с н. XIII в. (в 1215).

В качестве постоянных сооружений эти убогие дома просу

ществовали в городах Московского государства с XVI

до к. XVIII в. После Указа 1771 в различных местах, как

у великороссов, так и у малороссов, снова возникли конф

ликты: заложных покойников хоронили в могилах, населе

ние же эти могилы раскапывало и бросало трупы в реки,

болота, овраги и леса. Последний из известных судебных

процессов, возникших по этому поводу, проходил в 1913

в Саратовской губ. Захоронение заложных покойников

стали в большинстве случаев считать причиной летних

и весенних засух. Как объяснение этой связи в народе воз

никло новое представление — о неутолимой жажде залож

ных покойников, особенно пьяниц (умерших от чрезмер

ного пьянства). Считалось, что они высасывают всю влагу

из земли на огромном расстоянии вокруг могилы. Вероят

но, основанием для возникновения этого представления

послужило большое количество заложных покойников,

причиной смерти которых явилось пьянство: они и при

жизни мучались от жажды, страдая без алкоголя.

В н. XX в. население деревень заботил не способ по

гребения заложных покойников, а только место их захо

ронения. Народ возражал против захоронения на общес

твенных кладбищах, считая их чистыми, священными

местами, общим достоянием ранее похороненных пред

ков, которым близкое соседство с заложными покойни

ками было бы неприятно.

В знак траура русские носили белую одежду, в особен

ности белый головной убор в виде полотенца (т. е. древ

нерусский головной убор — нам^eтку). Черный цвет как

знак траура появился в деревнях лишь в н. ХХ в.

У образованных малороссов была принята также

красная траурная одежда. Поводом для этого послужили

гл. обр. малороссийские песни, в которых умирающие

казаки обычно изображались под красным покрывалом.

Объяснялось это преобладанием в казацкой одежде крас

ной ткани: в особенности это относилось к красной под

кладке верхней одежды казаков, жупана. Именно такая

подкладка чаще всего и служила умирающему казаку по

крывалом. Покрывало умирающего казака, какого бы

цвета оно ни было, пропитывалось кровью из ран, и по

тому в песнях его всегда изображали красным.

Причитания над покойником у русских были обяза

тельны и считались необходимым оказанием почестей

умершему. Причитали только женщины, мужчины этого

никогда не делали. У великороссов обычным явлением

были наемные плакальщицы. В Малороссии они встре

чались реже. Плачи чаще всего импровизировались,

в них рисовали горе осиротевших и их тяжелое положе

ние, восхваляли добродетели покойного и упрекали его

за преждевременную кончину. Если умирал человек по

жилой, к нему часто обращались в плачах с просьбой

взять под свою защиту ранее умерших детей из его родни.

Если умирал ребенок, ранее умерших родственников

просили оказать ему покровительство. Плач нередко за

канчивался вопросом, когда же придет умерший в гости,

и обещанием хорошо его угостить.

Плачи и причитания приурочивались к различным

моментам: в доме покойника после его обмывания и оде

вания, при выносе гроба, по дороге к церкви, в самой

церкви (если священник не запретит), при опускании

гроба в могилу и на поминках. Если присутствовали не

сколько плакальщиц, они сменяли друг друга или причи

тали вместе в один голос, причем иногда, обнявшись,

раскачивались из стороны в сторону.

586 ПОХОРОННЫЕ ОБРЯДЫ

Плачи были основаны на предположении, будто по

койник может услышать все, что ему говорится. Это же

представление лежало в основе сохранившегося лишь

в немногих местах обычая заканчивать погребение и по

минки веселыми песнями. «Покойничков помянули, те

перь надо их повеселить, а то они будут обижаться, если

мы от них невеселы пойдем» — так говорили об этом

обычае южнорусские Орловской губ. Обычай после по

хорон и поминок веселиться, петь и плясать был отмечен

также в Вятской, Курской и Киевской губерниях. В По

долии и Галиции молодежь обычно устраивала игры

у гроба умершего. В древности поминки у русских (триз

на) включали в себя состязания и игры. В древних текс

тах об этом иногда говорится: «дратися по мертвецы».

В представлениях русских считалось, что покойник

испытывает все те же потребности, что и живой человек,

особенно потребности в пище. В числе прочего душа

умершего питается паром, идущим от пищи. Поэтому

малороссы разламывали надвое свежий хлеб и клали его

на окно, чтобы горячий пар дошел до покойника. Обед

после похорон называли горячий обед (рус. горячий, бе

лорус. гар^aчкi), потому что к нему всегда подавали горя

чий хлеб, который не резали ножом, а ломали на куски

руками, чтобы поднимался пар.

Однако пар считался не единственной пищей покой

ника. Пока покойник был еще в доме, его угощали бли

нами: когда пекли блины, первый блин, еще горячий,

иногда смазанный медом, клали на лавку в головах умер

шего, или на окно, или на божницу. На похоронах и по

минках для умершего ставили отдельный прибор либо

на общий стол, либо на особый стол в углу под образами.

Для него же выливали на угол стола первую ложку ка

кой-либо еды и первый стакан воды. На похоронах и по

минках было принято подавать кутью (иначе — кoл^иво,

кан^yн) — вареный ячмень или пшеницу с разведенным

водой медом, затем блины, кисель с медом, яичницу

и кашу; основной напиток — подслащенное медом пиво

или брага. У севернорусских гости обычно получали по

сле обеда деревянную ложку на память о покойном.

У южнорусских на 40-й день после смерти пекли

из теста т. н. лeсенку — продолговатое плоское печенье

с 3, 24 или 40 поперечными полосками, напоминающи

ми ступеньки лестницы. Это был символ восхождения

умершего на небо. Эту лeсенку ставили на скамейке в во

ротах, затем отпевали покойника, после чего съедали пе

ченье с медом. Некоторые в этот день ели на ближайшем

перекрестке дорог блины, что должно было помешать по

койнику найти обратный путь домой. На 40-й день после

смерти происходили «проводы» души на тот свет, и се

вернорусские накануне этого дня стелили для покойника

в углу под образами особую постель, чтобы он получше

отдохнул перед дальней дорогой.

В Пасхальную неделю и особенно в четверг второй неде

ли после Пасхи, в т. н. Р<aдоницу, покойников поздравляли

с Пасхой: целовали крашеное яичко и закапывали его

в могильный холмик или клали поверх него. На Волыни

в этот день разводили на кладбище костер и варили общий

обед на всех присутствующих. На могилах складывали еду,

водку, цветы, закуску. Некоторые ложились на могилы

своих близких; шепотом рассказывали им о своих бедах,

радостях, успехах и надеждах, просили у них совета и мо

ральной поддержки. Севернорусские Пермской губ. нака

нуне этого дня топили для покойников баню. Южнорус

ские и белорусы парили кое-где умерших предков в Трои

цу, подметая могилы березовым банным веником.

Кроме Троицы и Радоницы покойников поминали

в субботу перед Масляной неделей и перед Дмитриевым

днем (26 окт.). Белорусы называли эти дни дзяды, т. е.

предки. В эти дни готовили особенно обильный обед.

Покойников приглашали и угощали особо. Помимо про

чего, лили на стол водку; от каждого блюда откладывали

немного в отдельную миску и ставили ее у окна. Первую

ложку и первый стакан выливали перед окном со слова

ми: «Д^eду, иди до обеду!» Блины бросали под стол, со сто

ла после обеда не убирали, еду и питье оставляли на клад

бище, а также в уединенном месте или в доме вблизи

кладбища и приглашали «предков» к обеду. При осенних

поминках белорусы приносили на могилу петуха или ку

рицу, в зависимости от пола покойника.

Существовал еще один вид поминовения усопших,

возможно, наиболее древний: на могилах, иногда на пе

рекрестках дорог, рассыпали зерно для птиц, что можно

было связать с распространенным представлением о ду

ше как о птице. В н. XX в. такие поминки устраивали гл.

обр. по заложным покойникам, которых поминали еще

и по-иному, бросая на могилы ветви, солому, камни

и др. предметы. Этот последний вид поминок можно

рассматривать как запоздалые похороны, в которых за

ложным покойникам было в свое время отказано.

Д. Зеленин

Похоронные приметы и представления. По народному поня

тию, смерть заранее бывает предуказана или вещей птицей

или др. предзнаменованиями, в основе которых большей

частью лежат мифические воззрения. Это недобрые при

меты, указывающие на близость в доме покойника, очень

разнообразны, и особенно крепко держится древнее веро

вание в вещую силу птицы и вообще чутье животных.

Повсеместно ворон считался зловещей птицей, пред

вестником смерти. Ворон каркает — к покойнику, особенно

в селении, где есть больной. Птица-ворон долго вьется над

домом или сядет на крышу, а особенно, если еще в трубу за

глянет, — «живучи год не пройдет без беды». На могильном

или церковном кресте сидит ворон и на чей дом хвостом —

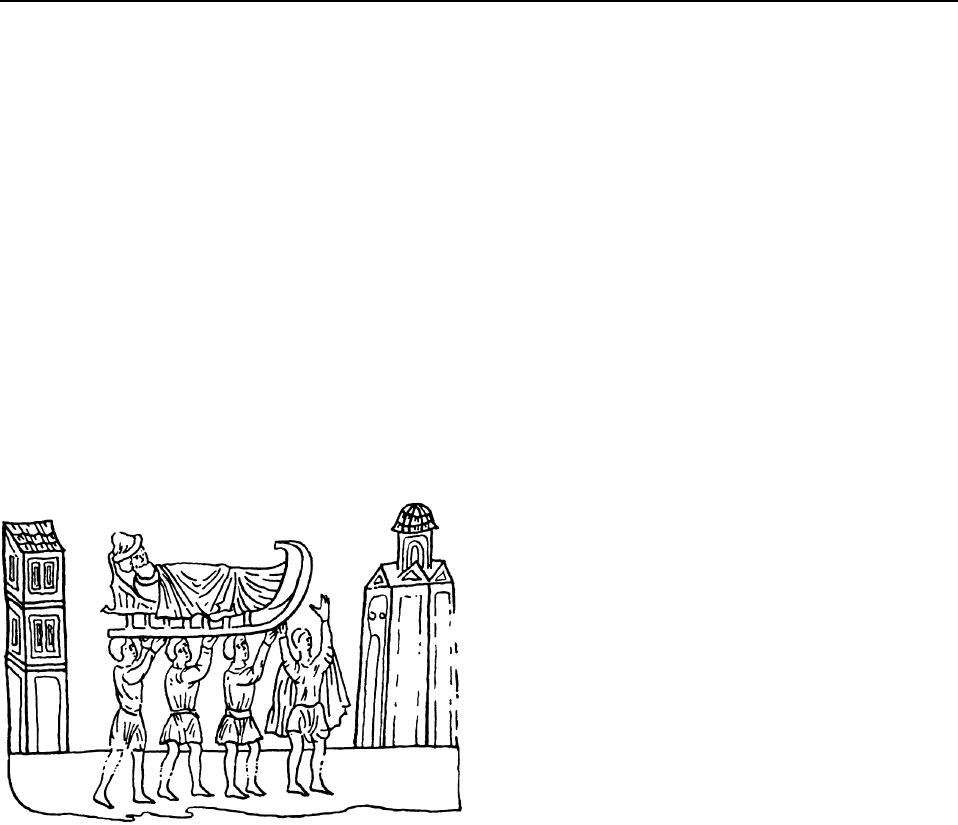

Погребение святого Бориса.Миниатюра Жития святых

мучеников Бориса и Глеба. XIV в.

587ПОХОРОННЫЕ ОБРЯДЫ

тут и покойник будет. Говорили, что если каркает ворон, си

дя на церковном кресте, — умрет священник.

Коршун на кресте — также к покойнику.

Кукушка на доме — или пожар, или смерть кого-ни

будь из семьи. В Ветлужском у. говорят: «Если выйдешь

из дому, и кукушка закукует голодному — к постеле», т. е.

болеть или умереть; сытому — худого не будет.

Дятел долбит стену — к покойнику. О всякой птице,

если она стучит клювом в крышу, в стену или в окна до

ма, говорили, что она выживает кого-нибудь из дому.

Куры весной кричали до солнышка на гнездах — к по

койнику, и даже просто «куры весной гуляют». Петух

не вовремя поет, сидя — к смерти чьей-то, если же стоя,

то к вести. Кура петухом поет — к покойнику. Курицы ку

дахчут стадом, курица петухом поет — к несчастью.

Др. животные считались также чуткими предсказате

лями смерти больного. Собака воет, опустив морду к зем

ле, — к покойнику (кверху — пожар). Роет яму и притом

воет — также к скорой смерти кого-нибудь в доме. Кош

ка ложится поперек пола — тоже.

Мыши также могут быть предвестниками смерти.

Мыши изъедят платье — к покойнику. Шумят мыши око

ло постели больного — к смерти.

Корова ложится у ворот — будет в доме покойник.

Когда приходится вести покойника через деревню,

в ней останавливаться нельзя. По выражению одного крес

тьянина, «хошь на себе тащи лошадь, которая вздумала бы

остановиться, — иначе в деревне будет покойник».

Плохими признаками считалось, когда самовар «по

ет», зеркало разобьется, вылезет каша их горшка, т. е. под

нимется выше краев горшка, — в доме будет покойник.

Когда в загоне обсев, т. е. при посеве вследствие за

бывчивости или по др. причине останется часть полосы

незасеянной. Необычный урожай, особенно льна —

«на покров головы», т. е. к покойнику.

Множество примет было связано с избой. Щелкает

или трещит в избе, напр. матица, божница, подоконный

угол — «к выходу», балка или стол трещит — кого-нибудь

выживает. Вытопится на наружной стене ком масла (осо

бый вид грибка, похожий на сливочное масло), окно про

рубят в старом доме — к покойнику. Из печи вылетит

кирпич — к смерти в семье.

В новом доме кто-нибудь должен умереть. Чтобы из

бежать этого, на первую ночь в только что отстроенном

доме запирали петуха или кошку, брали также нарочно

в квартиранты стариков.

Существовали приметы, связанные с различными

моментами религиозного обряда и жизни человека.

Напр.: коли родится ребенок вниз личиком — тот

не «живущой», а вверх — будет жить; если пятки у ре

бенка коротки, если не спит по ночам в первое после

рождения время, если в ухе хрящик слаб или его нет, ес

ли много ручками машет (пугается), если язык держит

во сне книзу, а не к небу, — не «живущой». В одной ку

пели крестить 2-х младенцев не полагалось — один

из них умрет. Если по крещении младенца воск с вмяты

ми в него волосами утонет (чего никогда не бывало), то

младенец жить не будет. Если напутствование больного

священник начнет возгласом: «святый Боже», — боль

ной умрет; если от священника услышат сначала др.

слово — больной поправится.

Считали также, у кого из брачующихся больше свечи

сгорит — тот скорее умрет. Если во время венчания у ко

го-нибудь из молодых погаснет свеча — скоро умрет.

Если свадебному поезду встретится воз сена — из моло

дых кто-нибудь умрет. Встреча двух свадебных поездов

или встреча свадебного поезда с похоронами — тоже

не к добру: умрет кто-нибудь.

Но нечаянно встретить похороны — предстоит ра

дость. Когда встретятся вблизи 2 знакомых и один друго

го не узнает — тот, кого не узнают, будто года не прожи

вет. Году не проживешь, если в именины не чихнешь. За

были кого-нибудь при любом перечислении помянуть —

«ну, — говорят, — помрет». Коли забудется дома мерка

с гроба умершего — значит, к новому покойнику в семье.

Не делай гроб больше покойника — другой будет. Как по

лотно отпаривают на саван, замечают — откуда вытянет

ся крайняя нитка: если саван потащит ее из остатка, так

еще будет покойник. Коли в доме больной умирает к ве

черу на закат солнца — скоро еще быть покойнику. Коли

в доме умирают двое в непродолжительное время, один

после другого, говорят, что в том году еще кто-нибудь

умрет. Две смерти на дворе — будет и третья. Большая-то

голова помрет, дак так не пройдет — за собой еще потя

нет, хоть скотину. Коли в доме кто умрет с открытыми

глазами, значит, он высматривает еще кого-нибудь, ско

ро будет др. покойник. На дороге нож найдут или пояс,

не берут — нехорошо, т. к. предвещает смерть — от ножа

помереть или повеситься, если возьмешь. Избу в 2 вени

ка не метут, вместе в солонину хлебом или картофелем

макать нельзя двоим одновременно — батька или матка

умрет или двойников баба принесет.

Вещее значение имели некоторые сны. Не говоря уже

о снах, которые по принятому толкованию просто озна

чали несчастье, как, напр., увидать во сне священника,

найти на дороге пояс, увидать печь, мутную воду, семя

льняное и т. п., многие сны означали смерть в доме. «Зуб

во сне падает к убыли в семье». Если во сне увидишь вы

павший зуб с кровью и болью — обязательно умрет

кто-нибудь родной, без крови — знакомый или «чужест

ранный». Вариант: «Если приснится, что выпал без кро

ви зуб, — значит, умрет кто-нибудь из родных, а если

с кровью, то к радости». К смерти, если увидишь, как

бревно везут мимо избы или в ограду, или если увидишь,

что корыто кто делает или полотна распиливает. «Во сне

увидишь бревно из стены выпало, вымел сор из избы —

к покойнику». Такое же пророческое значение имело

увидеть во сне новый дом или новый тес — в семье будет

покойник. Тес и земля во сне — к покойнику. Копать

во сне землю или навоз считалось также к покойнику.

Видеть во сне себя под венцом — к близкой смерти. Ве

рили и в такой пророческий сон: привидится, что отвали

лась подметка или каблуки, — кто-нибудь из родных

умрет. То же самое — видеть во сне свечи. Но если при

снится покойник, так это к дурной погоде, а если уви

дишь кого из живых в виде мертвеца, так он еще поживет,

потому что это значит смерть его умерла.

Святочные гадания, к которым в деревне относились

шутливо, бывало считалось, что могут «нагадать человеку

смерть». Напр., коли, гадая, под окошком услышат, что

говорят о досках, — к смерти. В Святки в снег, в «целок»

(незатоптанный) ставили на ночь на каждого члена се

588 ПОХОРОННЫЕ ОБРЯДЫ

мьи поленце; если утром чье-либо поленце падало, тот

году не проживет. Когда гадали на крестах — на пере

крестках, и слышали похоронное пение — в том году

умрешь. В Духов день девицы гадали, бросая в воду венки.

Когда венок, брошенный на отца или мать, тонул, то им

в тот год предсказывали смерть. Общераспространен был

обычай определять продолжительность жизни счетом —

сколько раз прокукует кукушка.

Приметами, всевозможными суеверными и фаталис

тическими предзнаменованиями был окутан каждый шаг

человека. Они держались удивительно крепко и часто,

они были не только пережитком древних верований,

но постоянно возникали вновь для каждого случая: умер

человек — припоминают, что было перед тем необычай

ного или необъяснимого, и говорили: «недаром кончик

носа чесался» или «кура петухом кричала», «цветок не во

время расцвел» и т. д. Одна крестьянка рассказывала бук

вально следующее: «Снилось мне — хожу по большому

дому и никого не найду, а окон там в доме нет. Что же? Го

да не прошло — муж умер». Др. крестьянка рассказывала:

«Рыбу во сне видеть не к добру. Раз вижу, будто сели обе

дать, рыбу едим. А через неделю свекор и помер».

Соборование повсеместно рассматривалось народом

не как таинство, врачующее больного, а как прелюдия по

хорон: «соборованный не оздоровеет», «уж соборова

ли» — значит, больной безнадежен. Чтобы знать, умрет

или нет больной, мазали его лоб медом, и если мед почер

неет, так умрет, в противном случае считалось, что будет

жить. О скорой кончине судили по множеству вшей, ко

торые появлялись на больном, а также по виду больного,

напр., если нос заострился или «земля выступила на ли

цо». В одном рукописном лечебнике приводился такой

способ народной прогностики: «Чтобы жизнь скорую

у больного узнать, сыскавши траву чернобыльник, долж

но положить под голову больного так, чтобы не знал,

и усмотреть, если же он уснет, то скоро умрет, а ежели нет,

то будет долго жить». Когда не было в наличии тех или

иных физических или физиологических признаков для

определения близости смерти, а больной хворал, произ

водили своего рода искусственный кризис: «с этой целью

в Варнавинском у. поили больного водой с «громовой

стрелы»: через 6 дней больной начинал поправляться или

умирал. В Ветлужском у. пускали на воду старинный об

разок от Соловецких угодников на счастье хворающего:

если будет светлый — тому жить, тусклый — помереть.

После соборования обычно больной испрашивал про

щение у священника, потом у всех собравшихся. Домаш

ние сильно плакали, прощаясь с больным, как бы

на смерть (в некоторых местах с причетами), что нередко

смущало больного. Близкие и знакомые приходили

к умирающему проститься, дети подходили принять бла

гословение. С умирающим посылали на тот свет покло

ны, не стесняясь при этом высказывать вслух свое мнение

о безнадежном положении больного. Во время посеще

ний больного принято было приносить в подарок ему че

го-нибудь из сластей, яблок или пирога. Отказать больно

му в какой-нибудь просьбе считалось недопустимым.

На основании практики, применяясь к внешнему ви

ду больных, священники часто могли определить исход

болезни: поэтому после соборования обычно задавали во

прос: «А что, батюшко, умрет или будет жить больной?»

Если больной безнадежен и приближается момент

разрешения жизненной драмы, священник читал «отход

ную» (молитву).

Когда больной умирал, в доме соблюдали тишину, что

бы «не измешать» покойника, в противном случае он про

мается еще 12 суток, также отворяли двери — пропускали

смерть, завешивали зеркала, останавливали часы, покры

вали умирающего подвенечной скатертью. При тяжелой

и продолжительной агонии говорили, что это — неспрос

та: умирающий ждет кого-нибудь проститься. Когда было

слышно хрипение умирающего в предсмертной агонии,

это называли «хоробрец ходит» или «хоробрец играет».

Лицо умирающего кропили святой водой, чтобы облег

чить кончину, или просто давали пить святую воду. Очень

был распространен и устойчив обычай ставить около уми

рающего или под икону чашку либо др. сосуд с водой. При

этом наблюдали, не всколыхнется ли вода, как начнет ду

ша купаться, и «иные будто видят». И какая бы в это вре

мя в доме ни была вода — в ушате или в ведре, ту воду

не пили. При смерти также кадили ладаном, ставили воду

в печь, которую закрывали, запирали окна и двери, засве

чивали лампадки. Умирающего переносили в переднюю

половину избы под образа. Вкладывали в руку иконку, за

жигали на божнице «четверговую» или «боголеленскую»

свечку (см.: Четверговая свеча). Если же умирающий ле

жал дальше матицы (к дверям), то считалось, что ему тя

жело умирать. Местами считали, что на мягком умирать

«нехорошо», все равно как и покойнику лежать на перине,

потому что «на пуху грехи не простятся». Смысл заботы

перекладывать умирающего на лавку или подкладывать

солому уже утратился.

Интересный обычай, и довольно распространенный

в Костромском крае, был отмечен в случаях «трудной

смерти». «Когда душа не может выйти из тела, открывали

на крыше несколько тесин». Священник С. Апполов, со

общивший это свое наблюдение в Макарьевском у., ост

роумно проводит в сравнение сон Святослава в «Слове

о полку Игореве»: «Уж доски без кнеса в моем тереме зла

товерсем — уж доски лежат без князька в моем тереме

златоверхом». «Князем», «князьком» в Галичском у. на

зывали верхние тесины на ребре крыши, которые иногда

заменялись бревном с желобом внизу, накладываемым

на ребро скатов крыши. Этот обычай существовал и в др.

местах. А. Котляревский видит в этом обычае ту мысль,

что «мертвец, отошедший из царства жизни, не должен

Погребение князя Глеба «меже двемя кладома

под насадом». Миниатюра Жития святых мучеников

Бориса и Глеба. XIV в.

589ПОХОРОННЫЕ ОБРЯДЫ

выходить тем же путем, который служит для прихода

и ухода живых, смерть не должна знать семейного порога

и двери, открывающейся лишь для родных и друзей».

Трудно умирали колдуны и знахари, т. к. им черт

не давал умирать. Потому знахарь перед смертью старал

ся передать свои знания другому, т. к. оставить их при се

бе считалось за грех.

В случае трудной смерти поднимали «кочет», т. е. пе

редние стропила крыши, вбивая под него клин, или

«конь снимают» («конек» — украшение на передних

стропилах крыши).

Бывала смерть «легкая», когда человек умирал после

недолгой болезни. В то же время «хорошей смертью»

считалось, если человек «выболит», т. е. благодаря болез

ни значительно уменьшится в весе.

Считалось хорошо помереть в светлый день Христова

Воскресения — душа непременно попадет в рай, потому

что райские двери бывают для всех отворены в Пасху, как

Царские ворота в храме.

Случаи внезапной смерти, «одночасья», рассматрива

ются по-разному. Это или «Господь к себе призвал», или

кара Божия.

Безусловно «нехорошей» считалась смерть на печи

или в печке. В некоторых местах в печах парились, быва

ли случаи, что угорали, или помирали от др. причин. Эта

смерть была предосудительна для самого умершего, т. к.

«печь — ладонь Божия». По-видимому, смерть на печи

была оскорбительна с точки зрения культа очага.

Все виды самоубийства считались также нехорошей

смертью. Даже подавать поминанье или ставить крест

на могилу опившегося считалось за грех.

Но кого убило громом, тот попадет в Царство Небес

ное. «Бог-от спорил с дьяволом. Бог и говорит: я, говорит,

тебя везде найду. А дьявол ему в ответ: и я спрячусь в ка

мень! — Я и камень расшибу! — Я в дерево! — Я и в дере

ве найду. — Я в раба (в человека). — И раба не пожалею,

за то возьму в Царство Небесное».

После смерти труп омывали чистой водой с молит

вой — «Святый Боже» и отирали чистой тряпкой. Этим

занимались обычно старики и старухи, чаще вдовые,

за что получали они какую-либо одежду или вещь умер

шего на помин. Обмывальщице полагалось что-нибудь

дать, иначе покойник на том свете будет ходить мокрый.

Бывало, что омывали по обету друг друга. Чаще мужчину

омывал мужчина, а женщину — женщина.

В некоторых местах было принято соборованных

омывать только от груди или пояса до ног, а несоборован

ных целиком.

Обмывание совершали на полу, на подосланной соломе

у порога, ногами к печи. Как на тот свет собирали, в доме

умершего босиком, по народному обычаю, ходить не следо

вало, все равно как в день именин земли (в Духов день).

Было поверье, что если в доме умершего хранятся це

лебные травы, то вместе со смертью хозяина умирает

и трава, т. е. ее целебная сила.

Солому или рогожу, на которой омывали, кусочек мыла,

гребень, которым расчесывали покойника, стружки от при

готовления гроба-домовища было принято уносить в такое

место, где люди редко ходят или ездят, где эти вещи не бу

дут попираться ногами, напр. выбрасывали на берег реки,

чтобы унесло при разливе водой, или прямо носили на во

ду, в лес, за деревню и поле или в овраг. В приходе Михаи

ла-Архангела Костромского у. эти предметы похоронного

обряда уносили в овраг или в поле, обязательно на пути сле

дования похоронной процессии, а в д. Криушево — на гра

ницу владений с соседней деревней.

Иногда солому и стружки сжигали в поле, а горшок

разбивали или зарывали в землю.

В Нерехотском у. существовал обычай относить мыло,

гребень и горшок на перекресток дороги. В Варнавинском

и Галичском уездах местами было принято вешать горшок

на самый высокий кол изгороди, где он и висел до тех пор,

пока случайно не пропадал. В Ярославской губ. в н. XX в.

было сделано такое наблюдение: «Воду после обмывания

хранят до дня погребения в горшке и ставят ее под покой

ника, т. е. под лавку, на которой лежит покойник. Когда по

койника понесут к приходу для погребения, — обмываль

щица берет горшок с обмывальной водой и несет ее вместе

с покойником до «рубежа», т. е. до границы, где кончается

полевая земля той деревни, откуда покойник, и где начи

нается земля др. соседнего селения, здесь горшок с водой

разбивается. Солому, на которой обмывали покойника,

кладут под навоз в стойла, чтобы лучше водились кони».

Случалось, что в тех местах, где бросали предметы, связан

ные с обмыванием покойника, были «видения» — огонь,

свечка, слышали стоны. Мыло и гребень клали в некото

рых местах в гроб умершего.

С мылом, которым омывали покойника, связаны раз

ные суеверия — утверждали, что оно имеет мертвящую си

лу. Этим мылом давали умываться мужьям, чтобы не руга

лись, — злоба мужа должна была умереть. Мыло употреб

ляли и как средство домашней медицины — его брали себе

девицы мыть руки, «чтобы не дыбели», т. е. не дрябли.

«Мыло оставляют, — сообщала одна крестьянка, — у кого

дыбеют руки или ноги, то этим мылом моют и будто про

ходит». Мылом после покойника намыль кудельку и при

кладывай, где валочки жесткие от простуды делаются.

Наоборот, кусок савана оставляли «для вреда». Бывало,

плотники заколачивали кусок савана в дверной косяк, ес

ли им не угодит хозяйка, «чтобы казалось ей». В Ярослав

ской губ. мылом пользовались от «ломоты костей». Здесь

же часто из савана выдергивали нитку и этой ниткой под

поясывали мужчин — драчунов и ругателей, обычно

во время сна. Нитку потом клали в гроб покойнику, хотя бы

и не тому, из савана которого она была выдернута.

Мерку с мертвого, по которой потом делали гроб,

пчеловоды-старики советовали употреблять затем, чтобы

рои не уходили: «Возьми меру, что мертвых мереют,

и принеси в свою пасеку и поставь и помяни раба Божье

го, преставившегося от нас, чья мера, и мерь ею, говоря:

«Как ты восстанешь в день судный, а я эту меру для моей

пасеки, чтобы пчелы мои не уходили от меня, раба Бо

жия (имя рек), от века и до века».

Мужчину обряжали в белую холщовую или ситцевую

рубашку и холщовые кальсоны, подпоясывали поясом,

сделанным из узкого отрывка полотна.

Сверху надевали саван, сшитый обязательно на ру

ках, а не на машинке и без ножниц — холст, если требо

валось, пороли руками. Саван шили с изнанки, стежка

ми, а не втачку, не взахлест, узлов не вязали, т. е. нитку

не закрепляли, держали иголку от себя вперед, иначе по

койник опять придет за кем-нибудь в свою семью.

590 ПОХОРОННЫЕ ОБРЯДЫ

На шею покойника надевали медный или деревян

ный крест (с серебряным не клали).

На ноги надевали белые чулки и туфли «босовички»

или портянки и лапти. Во многих местах среди крестьян

ства, строго державшегося старины, вне зависимости

от того, беден или богат умерший, принято было наде

вать на покойника лапти.

При снаряжении покойника никогда не следовало завя

зывать двойной узел, иначе, «не пущают его на том свете

в церкву»; онучи покойнику следовало завертывать в про

тивоположную сторону, чем как обувались живые люди: пу

говицы у рубашки и у жилетки, если оставались муж или

жена у покойника и они намеревались вступить во второй

брак — не застегивали, потому что считалось — грех.

Женщин одевали в домотканую длинную рубашку

и сарафан, в среднем возрасте — в ситцевую юбку и коф

ту, девиц одевали в лучший наряд, на голову надевали

платок, на старых — темный, на молодых — белый, деви

цам распускали волосы.

Соборованных одевали в тот же костюм, в котором

они соборовались.

Поверх одежды надевали саван, а голову еще покры

вали куском холста, иногда и все тело в гробу покрывали

холстом.

Клали на покойника цветы, но редко.

В правую руку умершего вкладывали «пропуск» — от

пустительную грамоту, а в левую — белый кусок материи

или носовой платок, хотя бы он при жизни и не пользо

вался платком. В Галичском у. в руку вкладывали лестов

ку, а в некоторых местах уезда было принято сложенные

накрест руки умершего и ноги перевязывать ниткой.

Обычно умершему с открытыми глазами прикрывали

веки и клали на них медные деньги. Потом эти деньги ча

ще всего подавали нищим или в церковь — на свечку.

Но, бывало, говорили, что эти деньги клали в гроб.

Покойника клали на стол или на лавку под образа но

гами к двери. Маленьких клали обычно на стол, взрослых

реже, потому что в избе всегда был свободный стол. В го

ловах зажигали свечку. Руки складывали крестообразно

на груди и клали на них образок. Пока покойник был до

ма, читали Псалтирь.

«Справные» люди задолго собирали себя. При жизни

шили себе «весь обряд» и заказывали домовину — гроб.

Любопытен был обычай насыпать в заготовленный гроб

зерна и подавать из него зерном милостыню. Сам гроб

предпочитали делать долбленый. Остатки колод попада

лись в курганных погребениях и на старых кладбищах.

В 1878 в г. Лухе при постройке лавок на площади недале

ко от Воскресенской церкви обнаружили старое кладби

ще, где попадалось немало выдолбленных гробов.

В древнее время колоду смолили и обертывали войло

ком, когда нужно было перевезти на далекое расстояние

тело умершего. Воскресенская летопись рассказывает

под 1441 о смерти кн. Галичского Дмитрия Красного,

сына Шемяки: «Отпевши надгробное над ним и положи

ша его в колоду и осмоливше с полстми повезоша его

в Москву на носилех».

Покупали также в городе крашеные гробы, но чаще

их делали по деревням из белого столярного тесу в виде

ящика, употребляя только деревянные гвозди или же

связывая углы листом и новыми веревками.

В гроб клали подушку, набитую сухим березовым лис

том с веника или куделей — отрепьями. В некоторых

местах, впрочем, кудель класть остерегались — счита

лось, что лен не будет родиться. Бывало, что старухи ко

пили свои волосы, чтобы ими набить себе потом гробо

вую подушку. У старообрядцев Вичугского района сущес

твовал также обычай копить при жизни ногти, которые

потом клали с покойником затем, чтобы он мог на том

свете, ходя по мытарствам, влезть на высокую гору.

В Ветлужском у., когда обстригали ногти, клали их за па

зуху («неутратны будут») — пригодятся на том свете, как

заставят на гору лезть. Устраивали в гробе постель: рас

пускали веники или клали сухой лист и покрывали холс

том или коленкором. В некоторых местах под головы

в гроб обязательно клали веник. Смысл этого обычая со

вершенно забыт. В д. Рыжково Костромского у., кроме

веника, мыла и гребня, клали еще рубашки, кальсоны

и полотенце, «чтобы проводить на тот свет в полном об

ряде». Клали также медные образки. В Судогодском у.

Владимирской губ. клали пару новых лаптей, чтобы об

легчить прохождение пути в стране мертвых.

Пока покойник еще не был увезен, обычно кормили

обедом тех, кто делал гроб, соседей и уже потом везли

в село.

Из дома покойника выносили ногами вперед, стараясь

не задеть за порог и косяки двери, иначе покойник будет

являться. При этом смотрели в печь, «чтобы не бояться

умершего». Когда выносили покойника, свечу на тябле за

дували и смотрели, куда дым пойдет: если к выходу, то еще

к несчастью, садились также на его место, «чтобы он

не увел еще кого с собой» или чтобы после не бояться его.

Нужно также было подержаться за ноги покойника, чтобы

не бояться его. Как только вынесут покойника, кто-ни

будь из баб, близких к покойнику, падал на то место, где

стоял гроб, и ревел — считалось, что обязательно нужно

упасть. «Большая голова в доме помрет (сам или сама), как

станут подымать, выносить на сани, нужно всю скотину

на ноги поднимать, чтобы не пала, которая будет лежать —

помрет». Так делалось в Ветлуге.

Перед тем как двинуться похоронам, смотрели на но

ги лошади сзади саней из-под гроба — это для того, что

бы потом не тосковать и не бояться.

Очень распространен был обычай вешать на углу до

ма, в котором кто-нибудь умер, с наружной стороны око

ло окна небольшой кусок полотна, до полуаршина дли

ной, богатые вешали целое полотенце, «чтобы душа по

койника, летая и тоскуя около дома, могла утирать слезы

этой тряпочкой». Говорили и так, что «душу терзают

со всех сторон, особенно в дни 3-й, 9-й, 20-й и 40-й,

и она поэтому «утирает полотном слезки». Или объясня

ли обычай так: в течение «40 дней (в иных местах в тече

ние 3-х дней) душа умершего ходит в дом — умываться

под иконами в блюдечке и утираться вывешенной нови

ной». Вместе с душой, добавляют, утирается этим холс

том и ангел-хранитель. По народному представлению,

душа в это время витает около жилища или в виде чело

века, каким он был при жизни, или в виде птички.

До 40-го дня душа — «непреставленная», и только на 40-й

день ей «определят», где быть — в раю или в аду.

Еще в одном обычае употреблялся холст. Это обычай

«стрешника», когда несли умершего из дома в церковь,