Титаренко М.Л., Кобзев А.И., Лукьянов А.Е. Духовная культура Китая: энциклопедия в 5 томах. Том 5: Наука, техническая и военная мысль, здравоохранение и образование

Подождите немного. Документ загружается.

Производство бумаги

Химия

До появления бумаги (чжи [21]) китайцы использовали для письма раз-

ные материалы. Самые ранние протописьменные знаки были обнаруже-

ны в Китае на неолитической глиняной посуде, датируемой \Z-IV тыс.

до н.э. К эпохе Шан-Инь относятся находки панцирей черепах и костей

животных с мантическими надписями. Также в это время писали на бронзе и камне. К концу

эпохи Шан-Инь для письма начали применяться узкие деревянные или бамбуковые планки

(цэ),

которые скреплялись шнурком. Текст записывался столбцом на одной стороне планок,

длина которых доходила до 50 см.

В период Чунь-цю в качестве материала для письма стали применять шелк (сы [8]). Правда, из-

за его дороговизны наряду с шелковыми свитками еще несколько веков в Китае были рас-

пространены и книги в виде связок бамбуковых планок. Шелковые свитки (цзюанъ — этим

термином впоследствии стали обозначать части или главы книги и отдельные тома издания)

состояли из полотнища, которое наматывалось на деревянный стержень (чжоу [5]). При напи-

сании текста шелковый свиток разворачивался левой рукой справа налево, поэтому столбцы

иероглифов также записывались справа налево. Такой принцип расположения текста сохра-

нялся в Китае вплоть до начала XX в.

На костях, панцирях, камнях и металле писали резцом, изготовленным из твердого материала.

Иногда получавшиеся штрихи подкрашивали. На бамбуковых и деревянных планках писали

заостренным деревянным стилом (би [10]), обмакивая его в черный лак, изготовленный из дре-

весного сока.

При письме на шелке начали применять волосяную кисть и тушь. Дешевые кисти изготавлива-

лись из меха зайцев и кошек, а дорогие — из меха соболя и лисицы. Пучок меха, которому при-

давалась конусообразная форма, обматывали у нерабочего конца нитью, обмакивали в кани-

фоль и вставляли в отверстие на торце бамбуковой или деревянной палочки, которую часто

покрывали лаком и украшали резьбой или инкрустацией. Для особенно ценимых кистей делал-

ся особый футляр.

Первоначально тушь изготовляли из графита. Тушь из копоти, получаемой при сжигании сос-

ны,

стали применять в эпоху Восточной Хань. Чтобы придать ей блеск, добавлялись различные

компоненты — яичный желток, мускус, растительный сок и др. При династии Сун делали уже

не только черную, но и цветную тушь, используя различные красители. Она хранилась в виде

твердых брусков. Перед употреблением такой брусок надо было растереть на специальной ка-

менной плитке и получившийся порошок разбавить водой в тушечнице. Часто тушь растирали

сразу в тушечнице. В X в. бумага (и вообще материал для письма), кисть, тушь и тушечница по-

лучили образное назва-

ние «четыре драгоцен-

ности кабинета куль-

турного [человека]»

(вэнь фан сы баб).

По традиционной вер-

сии, отраженной в «Хоу

Хань шу» («Книга об

[эпохе] Поздней Хань»;

см.

т. 4), в 105 г. н.э.

придворный евнух Цай

Лунь доложил импе-

раторскому двору о со-

здании им бумаги. Для

ее изготовления он ис-

пользовал кору деревь-

ев,

коноплю, ветхие

тряпки и старые ры-

бацкие сети. Однако

бумага производилась

в Китае и раньше.

В «Хоу Хань шу» ука-

зывается, что «Цай

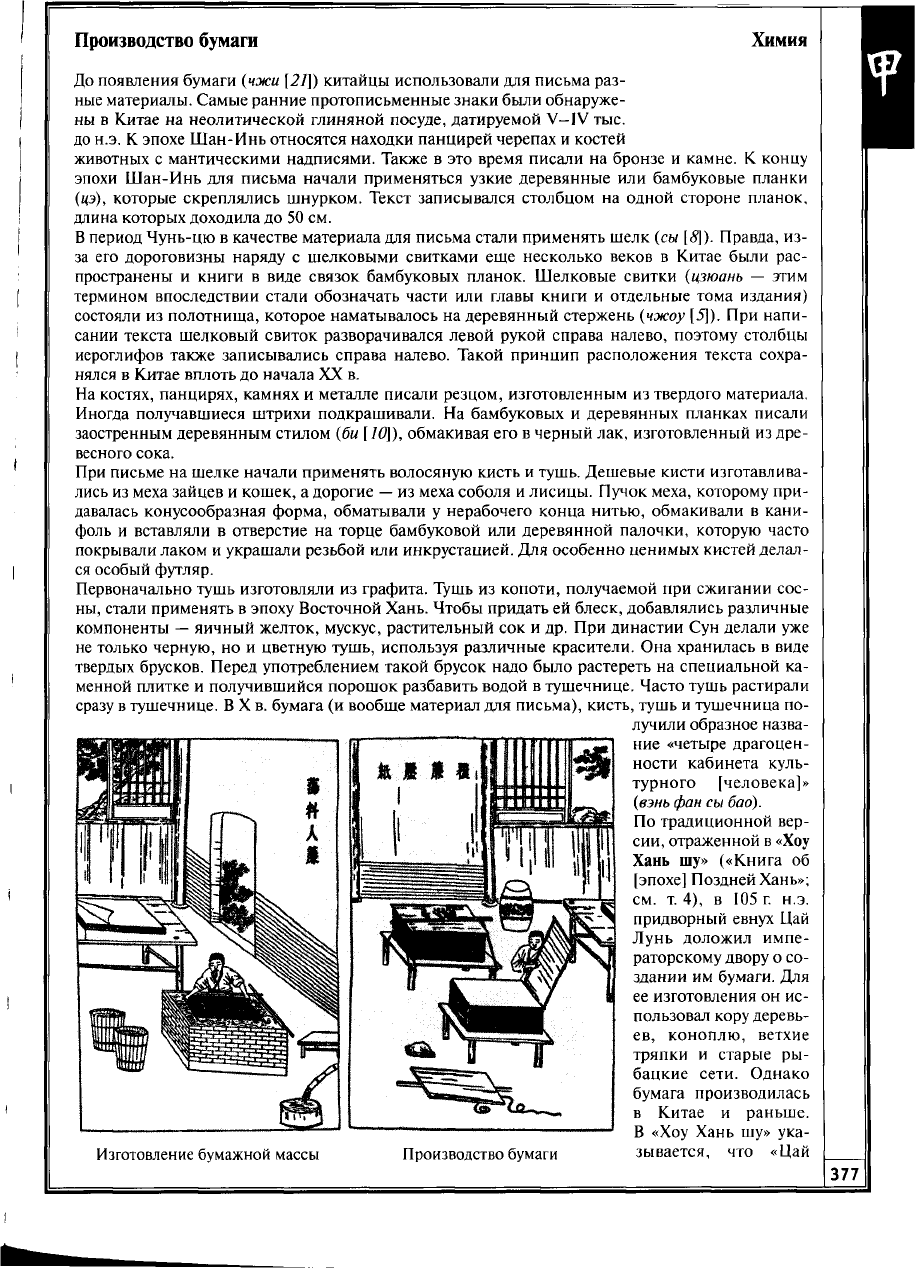

Изготовление бумажной массы Производство бумаги

Науки

о превращениях

веществ

Луню приказали изготовить бумагу (чжи

[10\),

поскольку шелк дорог,

а [бамбуковые] планки тяжелы». Это означает, что уже были известны

как принцип создания бумаги, так и термин для ее обозначения. Поэ-

тому можно полагать, что Цай Лунь после многих экспериментов просто

смог разработать лучший состав для бумаги. Археологические находки

показывают, что бумага употреблялась в Китае двумя столетиями

раньше. Самые древние образцы бумаги были найдены в 1957 г. около г. Сиань (пров. Шэньси)

в могильнике, датируемом 140—87 гг. до н.э. Сырьем для нее служили отходы ткацкого произ-

водства.

К IV в. бумага в значительной степени заменила использовавшиеся тогда другие материалы для

письма — шелк, бамбуковые и деревянные планки. В эпоху Тан она уже широко употреблялась.

Тогда в уездах Сюань, Чжоу и Цзин пров. Аньхой начали производить высококачественную, не

желтеющую со временем бумагу из риса, пользующуюся популярностью и в наши дни. К X в.

производство бумаги распространилось по всему Китаю.

В древности бумага делалась из разнообразных волокнистых веществ: из старого тряпья, коко-

нов шелкопряда, стеблей конопли, древесных стружек, изношенных рыболовных сетей, бамбука,

рисовой и пшеничной соломы, сандалового дерева, морских водорослей, китайской крапивы

и т.д. В I в. н.э. бумага в основном изготавливалась из отглаженной шелковой ваты, для получения

которой годились бракованные коконы шелкопряда, что заметно удешевляло продукцию.

При изготовлении бумаги из бамбука его стебли расщепляли, замачивали и затем вываривали

в течение нескольких суток. Образовавшуюся после отцеживания гущу тщательно размалывали

до получения кашицеобразной массы. Ее зачерпывали специальным бамбуковым ситом, укреп-

ленным на подрамнике и служившим формой. Сито с оставшимся в нем тонким слоем бумаж-

ной массы клали под пресс. Спрессованные листы снимались, складывались в стопку, от-

жимались, сушились, разглаживались и разрезались по нужным размерам.

Бумага в традиционном Китае использовалась не только в качестве материала для письма, но

и для обертывания, как средство гигиены, для изготовления постельных принадлежностей,

занавесок, ширм, одежды и обуви. Из нее делались фонари, веера, зонтики, деньги, игральные

карты, искусственные цветы и обои. Одежда из бумаги была очень теплая и не продуваемая

холодными ветрами. В IX в. использовались бумажные плиссированные доспехи, которые не

пробивались стрелами и пулями.

В середине VIII в. китайские войска, поддерживавшие тюркские племена с предгорий Тянь-

Шаня в войне с арабами, потерпели поражение. Среди взятых в плен китайских солдат было

много ремесленников-бумагоделов. Их отправили в Дамаск, где они передали мусульманам свое

мастерство. В 793 г. при правлении Харун ар-Рашида началось производство бумаги в Багдаде.

В течение нескольких столетий арабы продавали готовую бумагу в Европу, ревниво охраняя

тайну ее производства. В самом конце IX в. изготовление бумаги развернулось в Египте, в начале

XII в. — в Марокко, а после завоевания арабами Испании проникло в Европу.

С середины XIX в. традиционное производство бумаги в Китае начало быстро сокращаться, не

выдерживая конкуренции с европейскими технологиями. В настоящее время китайская бумага

используется в основном для художественных целей.

Лаковое производство

К числу выдающихся достижений древ-

него Китая относится лаковое произ-

водство. Применение лака (ци [7(7]) вос-

ходит к эпохе Шан-Инь. Уже к XIII в.

до н.э. его обработка достигла достаточ-

но высокого уровня, о чем свидетельст-

вует, например, лакированный гроб того

времени, обнаруженный в 1976 г. в мо-

гильнике царицы Фу-хао в Аньяне. В пе-

риод Сражающихся царств лаковая ин-

дустрия достигла совершенства. Древне-

китайские лаковые изделия — это обра-

зец первого в мире изготовления и при-

Резчик по лаку (рис. XVIII в.) менения пластмассы.

378

В качестве источника лаконосной смолы китайцы использовали лаковое

Химия

дерево (Rhus vernicifera), растущее только в Китае и упоминающееся уже

в «Ши цзине». При надрезе его коры выделяется серый густой ядовитый

сок, который содержит урисиол (Ci

4

H|

8

0

2

), на воздухе мгновенно

полимеризирующийся под воздействием кислорода. Загустевший сырой

лак необходимо было, собрав, подвергнуть начальной обработке и кон-

сервации. Эти операции требовали высокой профессиональной квалификации и были сопря-

жены с опасностью для здоровья. С одного дерева можно получить всего около 50 г лака.

В конце эпохи Чунь-цю лаковые плантации разводили в бассейне р. Янцзы и в царстве Ци.

В начале эпохи Чжань-го лаковое дерево выращивали в царстве Цзинь, разделившемся в IV в.

на Чжао, Хань и Вэй, а при династии Западной Хань — еще и на территории совр. провинций

Сычуань и Ганьсу.

Лак, вырабатывавшийся в традиционном Китае, имеет удивительные свойства. Он устойчив

к воздействиям воздуха и воды, выдерживает высокую температуру (до 400-500° С), способен

консервировать дерево, почти не вступает в реакцию с кислотами и бактериеустойчив. Все эти

свойства делают его практически «вечным» материалом, обеспечив ему широкое применение.

Лак использовался в Китае для покрытия мебели, шкатулок, блюд, сосудов и пр. Получались

красивые, легкие и долговечные изделия. Им покрывали оружие и предметы воинского снаря-

жения. Металлические вещи покрывались лаком для предохранения от коррозии, а дерево

и ткани — от губительного воздействия влаги. Лаком отделывали погребальные принадлежно-

сти,

применяли во фресковой живописи и в отделке зданий.

Технология лакового производства была очень сложной. В его производстве было занято много

узкоспециализированных работников, составлявших достаточно длинную технологическую це-

почку. Часть из них ухаживала за лаковыми деревьями и собирала сырой лак. Другие совершали

состоящие из нескольких звеньев операции по грубой и тонкой обработке сырья. В лак до-

бавлялись различные пигменты, чтобы получить его традиционные цвета — черный, красный,

коричневый, зеленый, желтый, золотой. Несколько мастеров делали заготовки, на которые он

должен был наноситься. В качестве основы использовались дерево, кожа, шелк, лен и другие

материалы. Деревянную заготовку необходимо было загрунтовать, а во многих других случаях

грунтовка не требовалась. Заготовка могла быть комбинированной, на ней закреплялись метал-

лические детали, драгоценные и полудрагоценные камни для инкрустации и пр.

После совершения всех этих подготовительных операций лакировщики наносили лак на по-

верхность заготовок. Накладывалось до сотни его слоев, чтобы получить покрытие необходимой

толщины. Затем наступала очередь художников, гравировщиков и мастеров по обработке фур-

нитуры, которые выполняли художественное оформление изделия. На заключительной стадии

лаковое изделие попадало в руки работников, которые с помощью различных абразивных мате-

риалов полировали его поверхность до блеска.

Такая сложная технология делала лаковые изделия достаточно дорогими, их стоимость заметно

повышалась еще и в зависимости от художественной ценности. Иметь лаковые изделия счи-

талось очень престижным. Китайские императоры часто дарили те или иные покрытые лаком

предметы подчиненным в знак своей милости. Начиная с эпохи Хань лаковые изделия со-

ставляли важную статью внешней торговли Китайской империи.

Поваренная соль

Порошкообразная поваренная соль (хлорид натрия, янь [9]) упоминается в китайских источ-

никах VII в. до н.э. Производство соли имело политическое значение в древнем Китае, являясь

важнейшим источником дохода. Во II в. до н.э. правительство национализировало это произ-

водство.

Самой распространенной в Китае была морская соль, составлявшая 76% общего производства;

соль из глубоких подземных скоплений морской воды —

16,5%;

из соленых озер — 5,4%; мине-

ральная соль — 1%; получаемая в качестве побочного продукта добычи гипса — 0,4%.

Процесс производства соли был достаточно сложен и требовал высокого умения. Наиболее

примитивный способ заключался в многократном обрызгивании морской водой горящих дров

с последующим, после их выгорания, отделением соли от пепла. Соль производили и простым

выпариванием на солнце морской воды в плоской посуде. В воду бросали немного соли,

необходимой для дальнейшей кристаллизации. Затем соль собирали и подвергали очистке.

Другим способом было кипячение морских водорослей, предварительно высушенных на солнце.

Если высушивание соли на солнце было затруднено, то морскую воду кипятили в больших баках.

Науки

В

кипящую воду бросали мякину проса

и

стручки мыльных бобов,

что

„____„,„„„„„-, помогало избавиться

от

примеси сульфата кальция.

При

низкой

кон-

0 превращениях

r

г

центрации соли

в

воде использовался биологический метод очистки,

при

веществ

котором

в

воду помещали рачков-древоточцев, поглощавших

и

перевари-

вавших примеси.

Соль собирали

на

берегу моря, когда отходил прилив

и

оставшаяся влага

испарялась

на

солнце. Использовался

и

более сложный метод. Выкапывались глубокие

ямы и

накрывались тростниковыми циновками

со

слоем песка. Когда подходил прилив, морская вода

просачивалась через циновки

с

песком, действовавшие

как

фильтр.

При

отливе морская вода

вычерпывалась ковшами

из ям и

выливалась

в

специальную посуду, оставленную

на

солнце.

После испарения воды собирали соль. Высыхание

шло

медленно,

что

позволяло анаэробным

бактериям, присутствующим

в

морской воде, преобразовать сульфат кальция

в

сульфид

кальция, выпадавший

в

осадок

в

виде «черной слякоти», которую можно было легко отделить

от

чистой соли. Сульфид кальция использовался

в

лечебных целях

как

рвотное средство

и как

средство против укусов насекомых, стригущего лишая, чесотки

и пр.

В

III в. до н.э.

стали добывать соль

из

морской воды, подземные залежи которой имеются

в за-

падных частях Китая (пров. Сычуань). Считается,

что

этот метод

был

предложен инженером

Ли

Бином. Вероятно, первоначально рылись простые артезианские колодцы,

из

которых морская

вода фонтанировала под естественным давлением. Глубина колодцев должна была быть не менее

30

м,

поскольку морская вода

не

залегает выше.

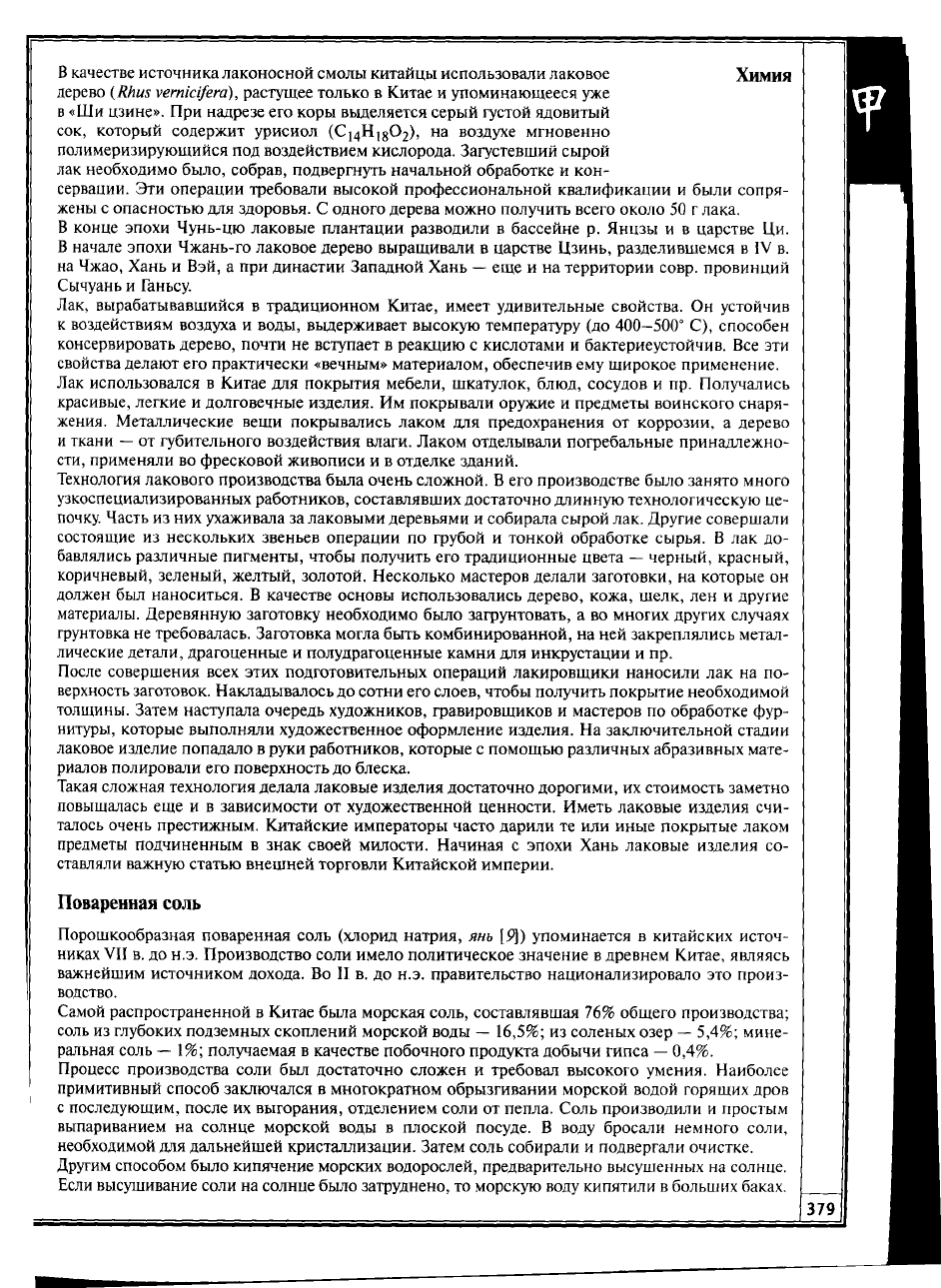

С эпохи Хань для добычи подземной морской воды стали производить глубокое бурение.

В ка-

честве побочного продукта получали природный

газ,

использовавшийся

для

нагревания емко-

стей

с

морской водой,

из

которой выпаривалась соль. Буровые скважины

в I в. до

н.э. достигали

обычно глубины 100

м, в

эпоху Тан — 250 м. Позднее пробивались скважины

в

среднем

до

900

м,

исчислявшиеся сотнями. Самая глубокая скважина была около 1450

м.

Буровые скважины состояли

из

двух отделов. Верхнюю часть составляла шахта, вырытая лопа-

тами

и

кирками

в

мягком грунте

до

уровня твердых пород.

В нее

укладывались камни

с

отвер-

стиями

в

центре, образующими длинный канал диаметром 20—35

см.

Нижняя часть проходила

в твердой породе

и не

нуждалась

в

подобном укреплении.

Для бурения

в

твердой породе, точнее,

для

пробивания скважин, использовались железные

отбойники весом

от

130 до 180 кг.

С

XVI в. стало применяться устройство, состоящее

из

стальной

головки

и

цилиндра, подвижно укрепленного

на

соединенной

с

головкой трубе. Вслед

за

ударом

головки

о

скальную породу

по

трубе скатывался цилиндр

и

ударял

по

головке, которая

при

этом

еще глубже врезалась

в

скалу.

При

подъеме цилиндра

он

ударялся

об

ограничитель,

за

счет чего

головка выходила

из

скважины. Пустая порода выгребалась

из

скважины специальными бамбу-

ковыми корзинами

с

клапанами. Скважина очищалась,

и все

повторялось вновь.

Для

очистки

скважин

от

отработанной породы также использовались вытяжные бамбуковые трубки

с

кожа-

ными клапанами

на

конце, работавшие

с

помощью насосов двойного действия.

Над скважиной устанавливалась

50-60-метровая вышка. Отбой-

ник прикреплялся тросом

к

длинному деревянному рычагу

длиной

3—4 м, на

другом конце

которого становились

от 2 до

6 человек. Когда

они по

команде

спрыгивали

с

него, отбойник

падал, пролетая около

60 см и

уходя

в

породу

на

несколько

миллиметров

или

сантиметров.

В день таким способом проби-

валась скважина

на

глубину

до

1

м.

Чтобы повысить эффектив-

ность бурения, периодически

изменялся угол удара отбойника

по породе,

что

регулировалось

подкручиванием троса.

Установка глубокого бурения

380

Трос изготавливался из полос бамбуковой кожуры, обкрученных пень-

Химия

кой и покрытых сыромятной кожей. Он был достаточно гибок и крепок.

Одинарный трос мог использоваться до глубины 450 м. На большей глу-

бине применялись двойной и тройной тросы.

Когда скважина была готова, в нее вставлялся бамбуковый водонепро-

ницаемый трубопровод, в котором бамбуковые трубки на стыках входи-

ли друг в друга. Благодаря этому в скважину не просачивалась пресная грунтовая вода, что по-

зволяло добывать морскую воду с высокой концентрацией соли.

Морскую воду из скважин поднимали различными способами. Например, посредством длин-

ной (до 40 м) бамбуковой трубы с клапаном, выполнявшей функцию черпака. Глава 4 «Дун-по

чжи линь» («Лес записей [Су] Дун-по») Су Ши (1037—1101; см. т. 3) содержит детальное описа-

ние бамбуковых трубок-черпаков, использовавшихся в эпоху Сун для подъема морской воды со

дна соляных скважин в пров. Сычуань. В качестве клапана применялся кусок кожи размером

в несколько цуней [2], прикрепленный к основанию трубы, верхний конец которой был открыт.

Как только черпак входил в воду, клапан открывался под ее давлением, и вода входила в черпак.

Когда черпак поднимался, клапан закрывался. Каждый черпак мог поднять несколько доу

(1 доу = 10 литров) морской воды.

Морская вода из скважин транспортировалась по трубопроводам из бамбуковых труб, стыки

между которыми заделывались тунговым маслом, известью и холстом. Трубопровод устанавли-

вался на эстакадах. Если было необходимо, то применялись промежуточные насосы.

Вода собиралась в огромные баки из литьевого железа. Для ее выпаривания баки подогревались

на огне, получаемом при сжигании древесины, что было дорого, и при сжигании природного

газа. От одной скважины получали такое количество газа, что часто хватало для нагревания

5 тыс. баков.

Первые сведения о китайской технологии бурения принесли в Европу в XVII в. голландцы,

и имели они достаточно искаженную форму. В 1828 г. французский миссионер Эмбер (1тЬеП) со-

ставил подробное описание этой технологии. Через год с ним ознакомились во Французском на-

учном обществе. В 1834 г. в Европе было осуществлено первое бурение для добычи морской воды.

Природный газ, нефть и каменный уголь

С природным газом китайцы были знакомы с глубокой древности, а с IV в. до н.э. стали вести

его добычу. Его использовали для выпаривания соли из морской воды, обогревания жилищ и

освещения городов. Газ обычно получали попутно с добычей морской воды, но встречались

скважины, дающие только природный газ. Они назывались «огненными колодцами» (хо цзин).

Со II в. до н.э. проводились систематические поиски природного газа и бурение газовых сква-

жин. Для транспортировки газа чаще всего применялись бамбуковые трубы, прокладывавшиеся

по земле, но иногда его переносили в кожаных мешках или

закупоренных с обоих концов бамбуковых трубках. Газовые

трубопроводы часто тянулись на несколько километров.

Напор газа из небольших скважин не был сильным и не

создавал никаких проблем с газопроводами и горелками. Но

если скважина была глубиной более 600 м, напор газа ока-

зывался достаточно силен, чтобы привести к взрывам и про-

рывам в газопроводах. Для его регулирования на выходе из

скважины устанавливали большую, 3 м высотой, герме-

тичную деревянную конусообразную емкость, утопленную в

землю. На поверхности земли на нее устанавливались мень-

шие емкости, служившие отводами к отдельным трубопро-

водам и снабженные клапанами, благодаря которым можно

было регулировать концентрацию газа, смешивая его с воз-

духом. Имелся также выпускной клапан, срабатывавший

при слишком большом давлении.

На западе Китая, особенно в провинциях Ганьсу и Сычуань,

существовали и существуют места естественного выхода неф-

ти на поверхность земли. Поэтому с нефтью китайцы позна-

Добыча угля на юге Китая (из «Тянь гун кай у» — «Исполь-

зование даров неба/природы»)

Науки

комились достаточно рано. В литературе эпохи Хань уже встречаются опи-

сания подобных истечений. В «Хань шу» (см. т.

1,4)

отмечается, что

в

уезде

О

превращениях

Гаону (совр. окр. Яньчань

в

Северной Шэньси)

был

случай, когда «горю-

веществ чая

вода», пробившись

на

поверхность, попала

в

водоем. Люди собирали

ее

с

лодок, зачерпывая

с

поверхности воды.

Тан Мэн в «Бо у

цзи» («За-

писки

о

множестве вещей», ок. 190) сообщил, что

в

горах

к

югу от Яньшоу

(совр.

пров. Ганьсу) из-под отдельных камней вытекает «жидкость, жирная

и

липкая»,

по

вязкости

«подобная незамороженному жиру». Если

ее

поджечь, «она горит чрезвычайно ярким пламенем».

Нефть

в

древнем Китае применялась сначала для смазки осей телеги, затем для освещения

и

обо-

грева.

С

этой целью

она

передавалась

до

места назначения самотеком

по

бамбуковым трубам

или

перевозилась

в

кожаных мешках. Ее применяли и для создания горючих боеприпасов. В эпоху Юж-

ной Сун

из

нефти стали извлекать твердый парафин,

из

которого потом делали свечи ши чжу («ка-

менная свеча»).

Ее

фармацевтическое использование, описал Ли Ши-чжэнь

в

«Бэнь цао

ган

му».

Сунский ученый-энциклопедист Шэнь

Ко

(1031-1095;

см.

также

т. 3)

также писал

о

нефти,

на-

зывая

ее

ши

ю

(«каменное масло»)

и

отмечая, что

ее

образцы

из Фу и

Янь горели

с

густым дымом.

Он собрал сажу, оставшуюся после горения нефти,

и

сделал

из нее

тушь, которая оказалась

лучше туши

из

остатков горения сосновой смолы. Поэтому Шэнь

Ко

предлагал перейти

к

произ-

водству туши

из

нефтяной сажи, приведя дополнительный аргумент: если вырубка леса

к

югу

от

Янцзы

и к

западу

от

столицы будет продолжаться теми

же

темпами,

то он

скоро истощится,

а запасы нефти,

по его

мнению, были безграничными. Хотя

это не

самое лучшее применение

нефти, экологические рассуждения автора

XI в.

весьма примечательны.

В начале

XVI в. с

развитием мастерства бурения скважин

для

получения подземной морской

воды китайцы

в

конечном счете достигли нефтеносной формации

в

пров. Сычуань. Первая

нефтяная скважина была пробита

в

Цзячжоу (теперь

окр.

Лэшань)

в

основании горы Эмэй.

В Европе первая нефтяная скважина заработала только

в

1841

г.

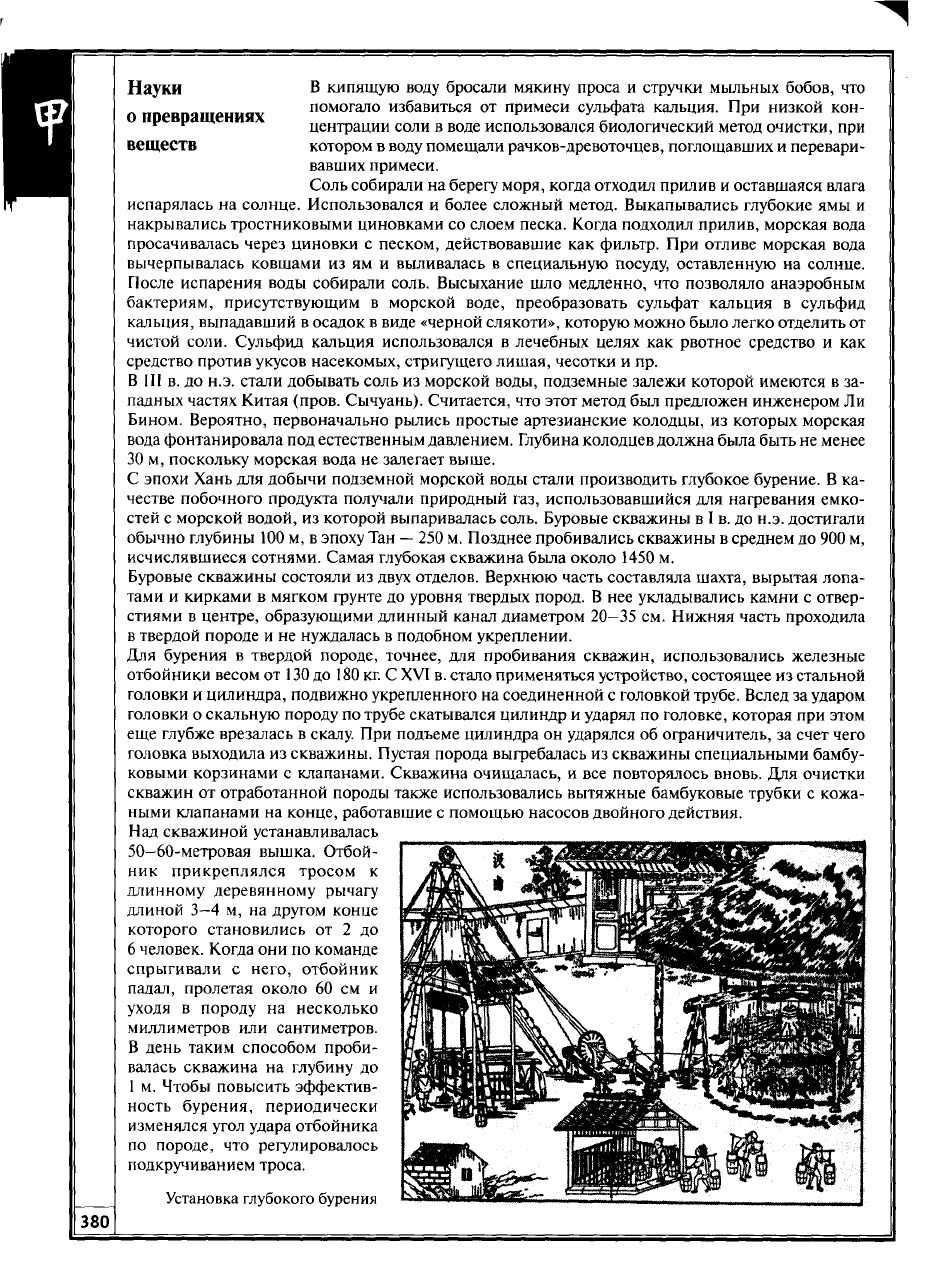

Горючие свойства каменного угля

(хэй

дань/ши

—

«черный камень»,

у

цзинь

ши

— «воронья руда»

и

пр.)

были открыты китайцами

в

эпоху Западной Хань. Первое письменное упоминание

ка-

менного угля имеется

в

«Хань

шу», в гл. «Ди ли

чжи» («Географические описания/Трактат

0

принципах земли»),

где

указывается,

что

камни, найденные

в

области Юйчжанцзюнь (около

г. Наньчана, совр. пров. Цзянси), могут служить топливом.

Создание первых угольных шахт

на

территории Китая,

как

показывает археология, происходило

в эпоху Западной Хань.

Они

выкапывались

в тех

местах,

где

пласты угля выходят

на

поверх-

ность,

что

давало возможность производить малотрудоемкие горизонтальные

и

наклонные

выработки,

при

которых добытый уголь вывозился

из

шахт

на

тележках вручную

или на

конных

повозках.

В

дальнейшем стали пробивать вертикальные стволы,

из

которых уголь поднимался

с помощью ворота.

Древняя шахта, обнаруженная около г. Хэби (пров. Хэнань), состоит

из

главного вертикального

ствола глубиной

46 м и

нескольких штреков, пересекающих угольный пласт

под

разными

углами. Штреки имели поперечное сечение

в

форме трапеции высотой около метра

и

шириной

1

и 1,4 м

соответственно

у

потолка

и

пола. Чтобы избежать обвалов,

в

штреках были установлены

деревянные опоры

и

поперечины. Грунтовые воды отводились

по

специальной дренажной сис-

теме

в

углубления,

из

которых

ее

затем откачивали кожаными бадьями.

В дальнейшем сооружение шахт совершенствовалось. Например,

в

«Тянь

гун кай у»

(«Исполь-

зование даров неба/природы», 1637)

Сун

Ин-син указал, что

для

отвода шахтных газов следует

использовать длинную трубу, сделанную

из

бамбука

и

выходящую широким концом

на

поверх-

ность земли.

По

другим источникам известно,

что для

вытяжки газа пробивали параллельно

основным стволы меньшего сечения. Часто

у ее

выхода

на

поверхность устанавливалась спе-

циальная печь, позволявшая усилить тягу.

К концу Восточной Хань каменный уголь стал общераспространенным видом топлива, приме-

нявшимся

для

отопления жилищ.

Его

промышленное использование началось

при

династиях

Вэй

и

Цзинь. Тогда же

он

стал применяться

в

металлургии, сменив древесный уголь.

В

эпоху Сун

уголь пришел

в

керамическое производство.

В это

время производство

и

продажа угля были

мо-

нополизированы государством. В эпоху Юань

он

применялся

в

медеплавильных печах.

В

Европе

каменный уголь начали использовать

в

металлургическом производстве только

с

XVI

в.

382

Порох

и

зажигательное

и

огнестрельное оружие

Зажигательные стрелы. Невозможно точно сказать, когда

в

Китае стали применять зажигатель-

ные стрелы

в

военных целях. Подобная практика возникла очень рано

во

многих регионах Зем-

ли.

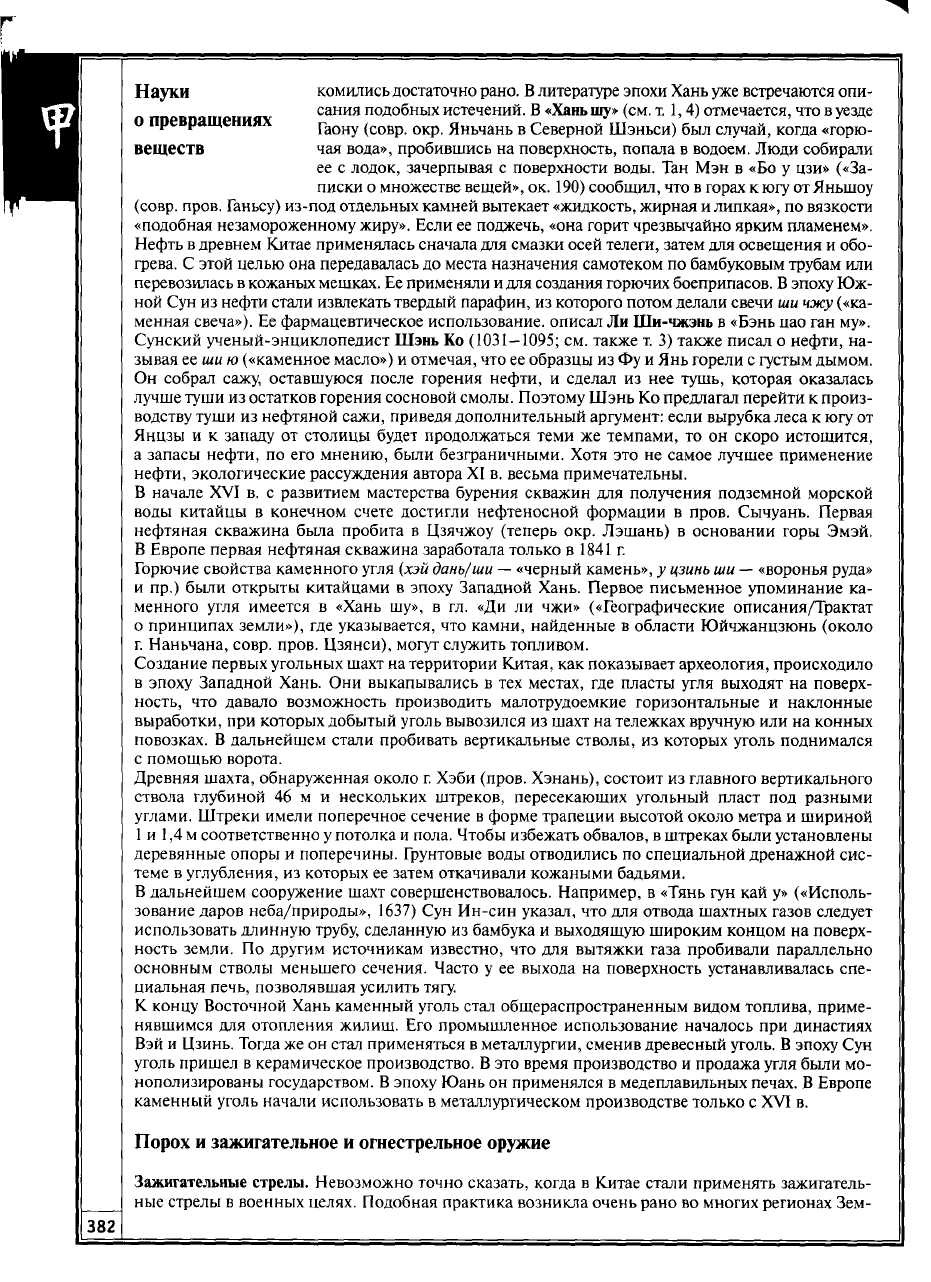

В III в. н.э. в Китае использовались зажигательные стрелы хо цзянь, Химия

к которым прикреплялась легко воспламеняющаяся трава, пропитанная

горючими маслами, в которые для вязкости добавлялась смола.

После изобретения пороха такие стрелы стали делать с пороховым заря-

дом, который с помощью запального шнура поджигался перед пуском

стрелы и не взрывался, а медленно горел на протяжении всего ее полета.

Жидкостные огнеметы. Первые жидкостные огнеметы («греческий огонь») были применены

в Византии в 675 г. Они изготовлялись на основе насоса, изобретенного в III в. до н.э. Ктеси-

бием, и по внешнему виду напоминали большой шприц. Состав жидкости хранился в секрете,

но,

вероятно, среди ее компонентов была сырая нефть. Подобные огнеметы извергали пылаю-

щую жидкость порциями и требовали перезарядки.

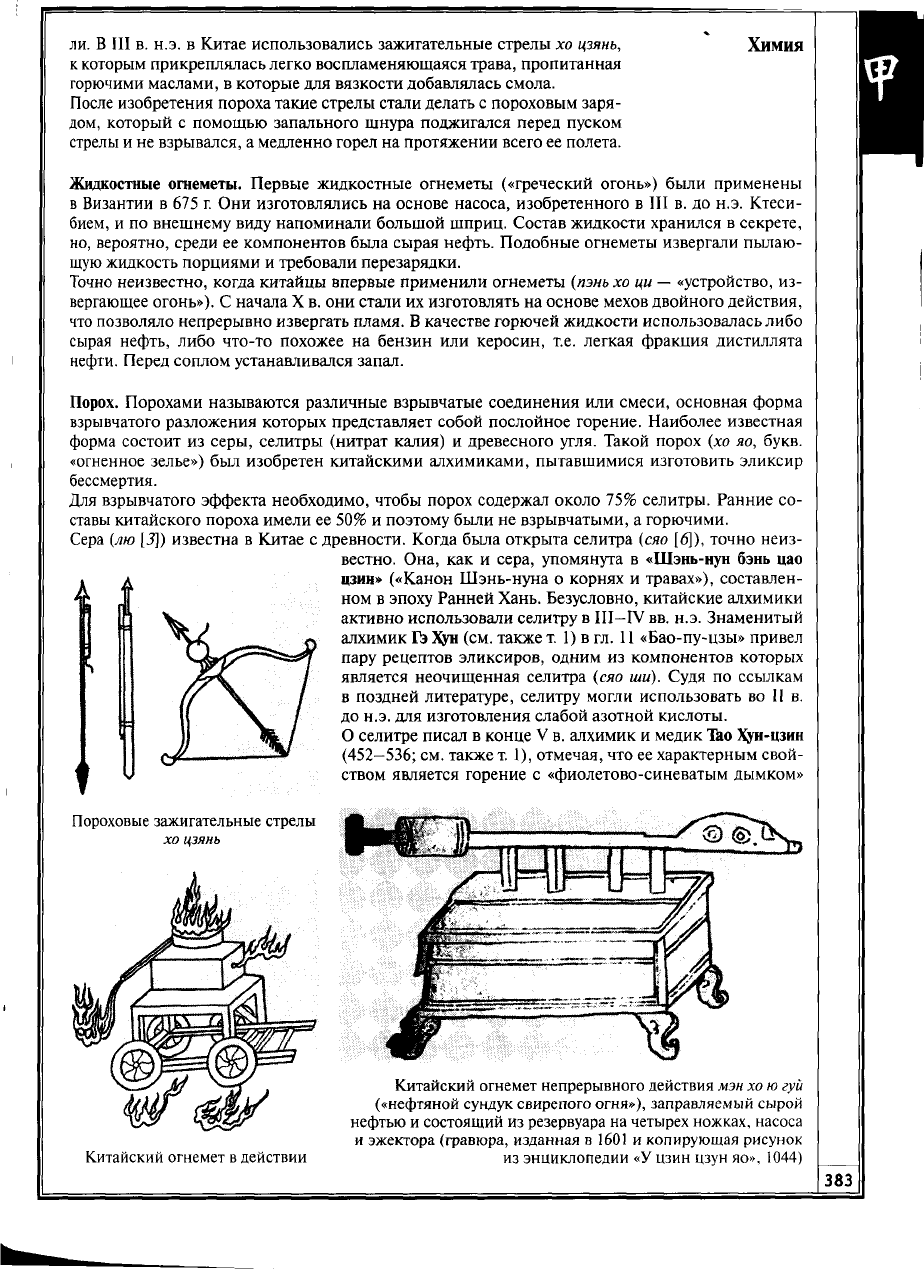

Точно неизвестно, когда китайцы впервые применили огнеметы (пэнь хо ци — «устройство, из-

вергающее огонь»). С начала X в. они стали их изготовлять на основе мехов двойного действия,

что позволяло непрерывно извергать пламя. В качестве горючей жидкости использовалась либо

сырая нефть, либо что-то похожее на бензин или керосин, т.е. легкая фракция дистиллята

нефти. Перед соплом устанавливался запал.

Порох. Порохами называются различные взрывчатые соединения или смеси, основная форма

взрывчатого разложения которых представляет собой послойное горение. Наиболее известная

форма состоит из серы, селитры (нитрат калия) и древесного угля. Такой порох (хо яо, букв,

«огненное зелье») был изобретен китайскими алхимиками, пытавшимися изготовить эликсир

бессмертия.

Для взрывчатого эффекта необходимо, чтобы порох содержал около 75% селитры. Ранние со-

ставы китайского пороха имели ее 50% и поэтому были не взрывчатыми, а горючими.

Сера (лю [3]) известна в Китае с древности. Когда была открыта селитра (сяо [6]), точно неиз-

вестно. Она, как и сера, упомянута в «Шэнь-нун бэнь цао

цзин» («Канон Шэнь-нуна о корнях и травах»), составлен-

ном в эпоху Ранней Хань. Безусловно, китайские алхимики

активно использовали селитру в III—IV вв. н.э. Знаменитый

алхимик Гэ Хун (см. также т. 1) в гл. 11 «Бао-пу-цзы» привел

пару рецептов эликсиров, одним из компонентов которых

является неочищенная селитра (сяо ши). Судя по ссылкам

в поздней литературе, селитру могли использовать во 11 в.

до н.э. для изготовления слабой азотной кислоты.

О селитре писал в конце V в. алхимик и медик Тао Хун-цзин

(452-536; см. также т. 1), отмечая, что ее характерным свой-

ством является горение с «фиолетово-синеватым дымком»

Пороховые зажигательные стрелы

хо цзянь

Китайский огнемет в действии

Китайский огнемет непрерывного действия мэн хо ю гуй

(«нефтяной сундук свирепого огня»), заправляемый сырой

нефтью и состоящий из резервуара на четырех ножках, насоса

и эжектора (гравюра, изданная в 1601 и копирующая рисунок

из энциклопедии

«У

шин цзун яо», 1044)

Науки

о превращениях

веществ

(цзы цин янь). В VIII в. знания о селитре проникли в арабские страны, где

ее называли «китайским снегом». В Европе селитра оставалась неизвест-

ной еще несколько столетий и появилась вместе с порохом.

Первое упоминание протопороха и его действия относится к середине

VII в., когда появилось сочинение «Тай цин дань цзин яо цзюэ» («Глав-

ные секреты „Киноварного канона Великой чистоты"»), приписывае-

мое знаменитому медику и алхимику Сунь Сы-мяо/мо (581—682; см. также т. 1). В нем из-

лагается способ получения сульфата калия, при котором надо взять по 2 ляна (в эпоху Тан

1 лян

[3]

= 37,301 г) серы и селитры, перемешать их и поместить в горшок, закопанный по гор-

лышко в землю. Затем туда кладутся три подожженных стручка локустового дерева (Gleditsia

japonica).

Смесь начнет гореть, выделяя едкий дым. После того как пламя погаснет, горшок

накрывают крышкой с пылающим древесным углем. Когда он прогорит, нужно дождаться, что-

бы горшок остыл, а затем вынуть получившееся вещество.

Формула протопороха, состоящего из серы, селитры, реальгара и высушенного меда, приведена

в вошедшем в собрание даосской классики «Дао цзан» («Сокровищница Пути-дао»; см. т. 1), из-

данное в период Чжэн-тун (ок. 1445), трактате «Чжэнь юань мяо дао яо люэ» («Основной смысл

таинственного Пути-дао истинного начала», VIII—IX вв.), приписываемом Чжэн Сы-юаню,

учителю Гэ Хуна. Если ему действительно принадлежат некоторые ее разделы, в частности, спи-

сок 35 формул алхимического эликсира («киновари» — дань [3]), которые являются по тем или

иным причинам опасными, то приводимая среди них формула протопороха датируется временем

жизни Чжэн Сы-юаня (III — начало TV в.). Текст призывает к осторожному обращению с этим

составом, который при соприкосновении с огнем взрывается, что может привести к ожогам

и возгоранию жилища.

В «Цянь гун цзя гэн бао цзи чэн» («Полное собрание наиболее драгоценного о свинце и ртути,

[знаках] цзя [/] и гэн [/], [обозначающих дерево и металл]», 808) алхимик Чжао Най-ань (псев-

донимы Чжи И-цзы, Цин Сюй-цзы) описал горючий порох, состоящий из смеси серы, селитры

и высушенного растения ма доулин (кирказон слабый, Aristolochia debilis).

В компендиуме «У цзин цзун яо» («Собрание важнейшего из военных канонов», 1044) Цзэн Гун-

ляна указано, что кроме трех основных компонентов пороха — селитры, серы и древесного

угля — в его состав могли входить вещества, регулирующие скорость горения. Чтобы усилить

поражающую способность зажигательной смеси, в нее добавлялись различные ядовитые

вещества. В этом сочинении приведены описания и изображения нескольких видов порохового

оружия — гранат, бомб, огнеметов и т.д.

В начале X в. порох стал применяться в военных целях — в качестве горючей смеси; а в XI в. —

взрывчатой. К XII в. китайцы разработали уже множество типов порохового оружия. В XII в. им

стали пользоваться чжурчжэни, завоевавшие весь Северный Китай. В 30-е годы XIII в. отчжур-

чжэней оно попало к воинам Чингис-хана, разгромившим их государство Цзинь. В середине

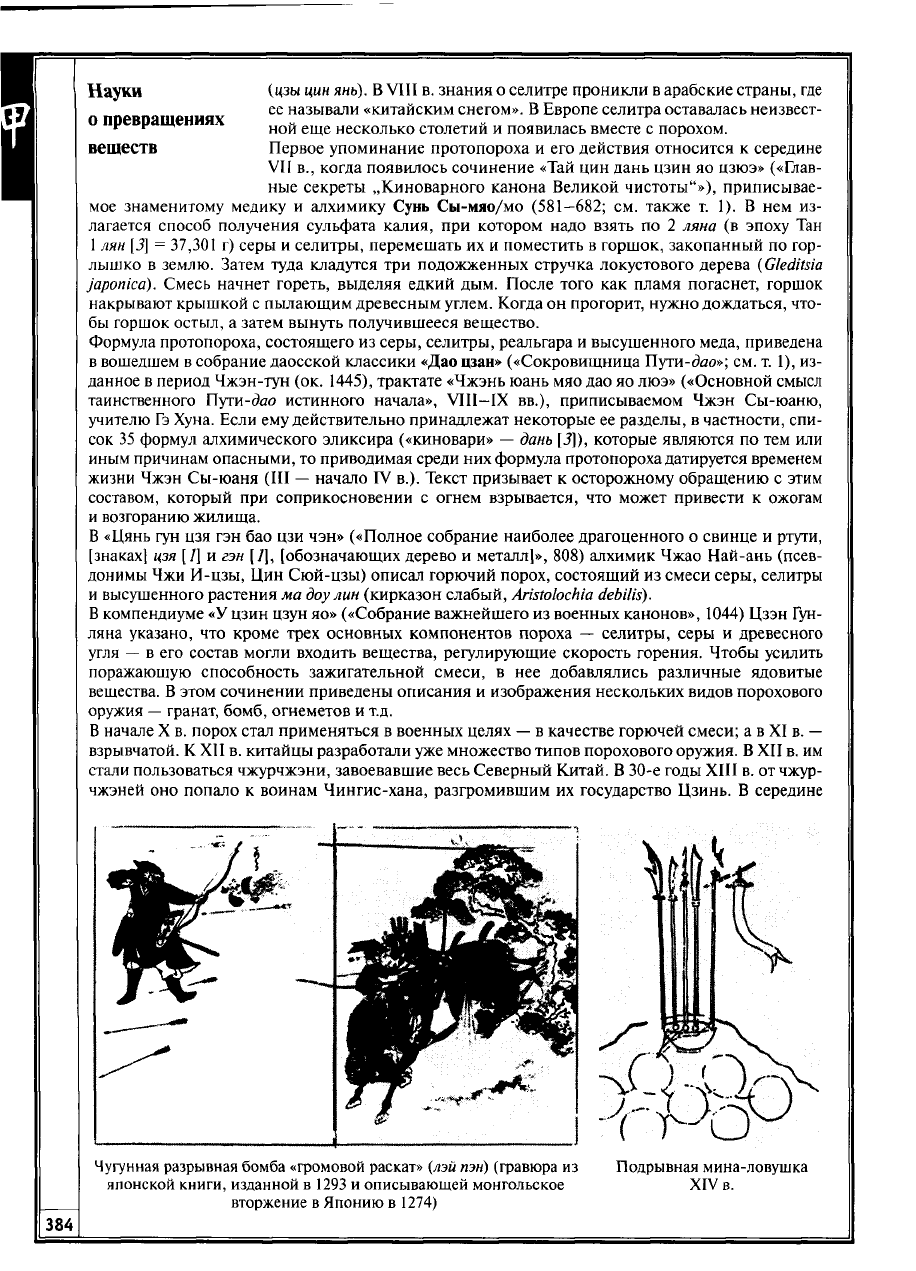

Чугунная разрывная бомба «громовой раскат» (лэй пэн) (гравюра из

японской книги, изданной в 1293 и описывающей монгольское

вторжение в Японию в 1274)

Подрывная мина-ловушка

XIV в.

XIII в. монголы использовали это оружие в походах в Европу и Сред- Химия

нюю Азию. Очень скоро арабы, познакомившиеся через монголов с ки-

тайскими методами изготовления порохового оружия, стали применять

его в военных действиях против христиан. Во второй половине XIII в.

состав пороха описали Роджер Бэкон и Альберт Великий. С 1327 г. в Ев-

ропе начинают производить собственные пушки.

Бомбы, гранаты и мины. Первые китайские бомбы были зажигательными, поскольку в них было

мало селитры. В начале XI в. стали изготовлять бомбы «громовой раскат» (лэй пэн) с ее до-

статочной для взрыва пропорцией. Эти бомбы делались из бамбука или бумаги, имели запал

и бросались с помощью метательных машин. В них могли помещаться крошки битого фарфора.

Подобным образом изготавливались ручные гранаты. Бомбы и гранаты производили страшный

шум, приводя в замешательство вражеских бойцов и сильно пугая их лошадей.

В XII в. стали изготовлять фугасные бомбы мощного взрывного действия. Их кожуха делались

из литьевого железа. При взрыве они разбрасывали шрапнель, убивая или калеча врага. Их

также начиняли известью, которая при взрыве поражала глаза противника, причудливыми сме-

сями ядохимикатов (например, содержавшими мышьяк или его соединения) или проволочны-

ми ежами, которые ранили ноги врага при наступании на них.

Использование ядов в военных целях имеет древнюю традицию в Китае. Известковая пудра

применялась со II в. до н.э. С помощью метательных машин горшки с ней забрасывали в стан

врага или на борт корабля, где они разбивались, поднимая известковое облако, слепившее врага.

Ядовитые газы применялись в военных целях с IV в. до н.э. Ранние монеты писали об исполь-

зовании мехов для закачки ядовитых газов в туннели, прорытые врагами при осаде города. Ис-

пользование газа в военных целях было развитием метода окуривания помещений, известного

с VII в. до н.э. Окуривание в дальнейшем часто применялось для уничтожения книжных червей.

Самым мощным взрывным устройством XII—XIII вв. было техо пао («чугунная пушка») — два

соединенных друг с другом цилиндра из чугуна, начиненных порохом разного состава. Один

заряд был взрывным, а другой — зажигательным. Фитиль, соединенный с первым зарядом,

поджигался перед запуском снаряда специальной катапультой.

В конце XIII в. применялись земляные мины с механическим запалом. Над ними иногда в ка-

честве приманки выставляли набор алебард, пик и знамен. Враг, привлеченный видом оружия,

подходил к нему и наступал на механизм, зажигавший взрыватель земляных мин. Некоторые де-

тали спускового механизма оставались секретными до XVII в., когда их описания были наконец

опубликованы. Запал делался из кремня, по которому при освобождении шнура производился

удар стальным предметом, что приводило к появлению искр, попадающих на трут. В XIV в.

производились подводные морские мины замедленного действия, которые пускали по течению

в сторону вражеских кораблей.

Также использовались сигнальные снаряды синь хао дань («сна-

ряд доверительного сигнала»), которые имели запальный

шнур и при подбрасывании катапультой взрывались подобно

фейерверку.

Ружья, пушки и пороховые огнеметы. Около 905 г. в Китае было

изобретено первое проторужье — «огненная пика» (хо цян),

фактически действовавшее как огнемет, в котором пороховой

заряд прикреплялся в концу копья. Порох горел сильным пла-

менем, которым и поражали противника. После изобретения

настоящих ружей «огненные пики» еще долго оставались по-

пулярными в Китае.

Во второй половине XI в. при проведении военных действий

китайцы стали использовать закрытые с одного конца бамбу-

ковые трубки, в которые закладывали порох и вставляли стре-

лу. Запалом поджигался порох, который взрывался и выталки-

вал стрелу.

В «Шоу чэн лу» («Записки о защитных стенах», 1132) Чэнь Гуй

описал, что во время обороны г. Дэань (совр. Аньлу в пров.

Хубэй) использовался пороховой огнемет хо цян с бамбуко-

вым стволом, который заряжался с дула и обслуживался дву-

мя воинами.

Ружье ту хо цян и пищаль хо цян

Науки

Порох

в

«огненных пиках» содержал около 60% селитры,

а для

настоя-

щего огнестрельного оружия, которое появилось

в

Китае

в

середине

о превращениях

хш в

^

было необходимо

70

_

8

0%.

веществ В

1259 г. оружейники г. Чоучуньфу (совр. Чоусян

в

пров. Аньхой) начали

производить модификацию «огненной пики» — пищаль

ту хо цян,

стре-

лявшую картечью

цзы кэ,

состав которой точно

не

известен.

Это

могли

быть мелкие камни, осколки глиняной посуды

и

куски железа.

«Огненные пики» часто изготавливались

с

несколькими стволами,

и,

когда порох

в

одном

выгорал, загорался запал следующего ствола. Одним

из

видов «огненной пики» было «ружье-

мотыга»

со

стволом, перпендикулярным ручке.

Из

него можно было стрелять, подняв

над

стеной. Помимо извержения огня

это

орудие стреляло металлическими шариками.

К концу XIII

в.

стволы огнестрельного оружия стали делать

из

железа

и

бронзы.

В

Маньчжурии

была найдена бронзовая пищаль, изготовленная

в

1288

г.

Одновременно начали применяться

длинноствольные пушки

и

короткоствольные пушки-мортиры, стрелявшие каменными

и

чугунными ядрами. Сохранилось несколько сотен подобных огнестрельных орудий, самое

раннее

из

которых было изготовлено

в

1351

г.

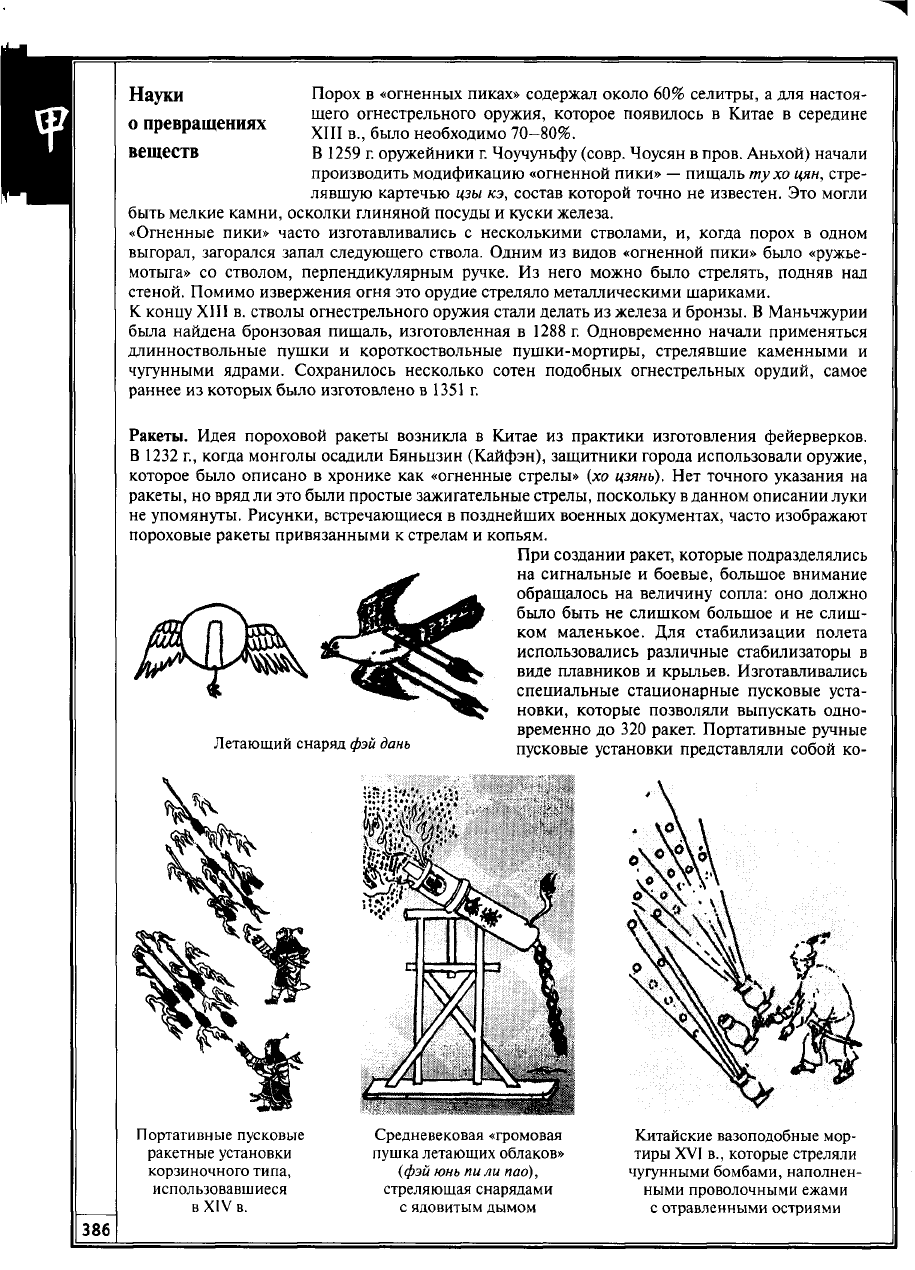

Ракеты. Идея пороховой ракеты возникла

в

Китае

из

практики изготовления фейерверков.

В 1232

г.,

когда монголы осадили Бяньцзин (Кайфэн), защитники города использовали оружие,

которое было описано

в

хронике

как

«огненные стрелы»

(хо

цзянь).

Нет

точного указания

на

ракеты,

но

вряд

ли это

были простые зажигательные стрелы, поскольку

в

данном описании луки

не упомянуты. Рисунки, встречающиеся

в

позднейших военных документах, часто изображают

пороховые ракеты привязанными

к

стрелам

и

копьям.

При создании ракет, которые подразделялись

на сигнальные

и

боевые, большое внимание

обращалось

на

величину сопла:

оно

должно

было быть

не

слишком большое

и не

слиш-

ком маленькое.

Для

стабилизации полета

использовались различные стабилизаторы

в

виде плавников

и

крыльев. Изготавливались

специальные стационарные пусковые уста-

новки, которые позволяли выпускать одно-

временно

до 320

ракет. Портативные ручные

Летающий снаряд фэй дань пусковые установки представляли собой

ко-

Портативные пусковые

ракетные установки

корзиночного типа,

использовавшиеся

в XIV в.

Средневековая «громовая

пушка летающих облаков»

(фэй

юнь

пи ли пао),

стреляющая снарядами

с ядовитым дымом

Китайские вазоподобные мор-

тиры XVI

в.,

которые стреляли

чугунными бомбами, наполнен-

ными проволочными ежами

с отравленными остриями

386