Титаренко М.Л., Кобзев А.И., Лукьянов А.Е. Духовная культура Китая: энциклопедия в 5 томах. Том 5: Наука, техническая и военная мысль, здравоохранение и образование

Подождите немного. Документ загружается.

распространяющаяся от управляющей части (души. — А.К.) до глаз»,

Эротология

воспроизводящая часть души — это «пневма, распространяющаяся от

управляющей части до детородных органов», и в особенности Хрисиппа

(III в. до н.э.): «Сперма есть пневма» или «Семя есть дыхание» (Диоген

Лаэртский, VII, 159), а также со взглядами на этот предмет Аристотеля:

«Половое возбуждение вызывается пневмой (воздухом)» («Проблемы»,

I, 30).

Древнегреческий термин «sperma», как и китайский цзин [3], обозначал не только мужское, но

и женское семя, в отличие, напр., от термина «thoros» («thore»), относившегося только к мужскому

семени. Общепринятым в древней Греции, как и в Китае, было представление о наличии семени

и у мужчины, и у женщины, смешивающих его при совокуплении. Согласно определению

Аристотеля, «изливающее семя в себя называется самкой, а в нее — самцом» («История

животных», I, III (20)). В качестве женского семени древнегреческие философы, подобно китай-

ским ученым, рассматривали и месячные выделения (Аристотель. «О возникновении живот-

ных», II, 8; Гиппократ. «О семени», 2).

Разумеется, обсуждался ими и вопрос о локализации спермы в человеческом организме. Как на

места ее зарождения они указывали на матку и perineos (мужской аналог матки), на головной,

спинной и костный мозг, на кровяную систему и даже на все тело. Для античности характерно

представление об изоморфизме женских и мужских половых органов, различающихся друг

от друга «вывернутостью» внутрь и наружу. Например, согласно Аэцию (V, 5, 1), «Эпикур и Де-

мокрит [утверждают], что самки выделяют сперму: у нее есть яички, но они обращены в обрат-

ную сторону по сравнению с мужскими» (пер. С.Я. Лурье, 1970; см. также: Гален. «О назначении

человеческого тела», XIV, 6).

Отец западной медицины Гиппократ (ок. 460 — 371 до н.э.) признавал существование как муж-

ского, так и женского семени, которое «отделяется от всего тела» и «исходит от всей той влаги,

которая содержится в человеке». Оно движется от головы через спинной мозг, почки и тести-

кулы к детородным органам. Его возбуждение представляет собой согревание и вспенивание

(«О семени»). О распространенности такого взгляда в древности свидетельствует сообщение

Климента Александрийского (ок. 150 — ок. 215) в «Педагоге» (I, 6, 48): «Некоторые полагают,

что и сперма животных по своей сущности есть пена крови (aphros); сбиваемая во время соитий

под содействием врожденного пыла самца, она вспенивается и откладывается в семенных

железах; отсюда, по мнению Диогена Аполлонийского, происходит название любовного соития

(aphrodisia)» (пер. A.B. Лебедева, 1989). Подобные представления о семени пережили не только

греко-римскую античность, но и христианское средневековье, будучи унаследованными евро-

пейской философией и наукой Нового времени. К примеру, один из основоположников со-

временной западной культуры, Р. Декарт, в трактате 1648 г. «Описание человеческого тела. Об

образовании животного» (IV, 27) писал, что зародыш (semence) животных «обычно имеет своим

началом соединение двух полов и представляет собой простую мутную смесь двух жидкостей.

Одна жидкость является бродилом для другой, благодаря чему они нагреваются так, что неко-

торые частицы приобретают движение, подобное тому, какое присуще огню. Они расширяются,

оказывают давление на другие частицы и таким образом приводят последние в состояние, не-

обходимое для образования частей тела.

Нет нужды, чтобы обе эти жидкости слишком отличались одна от другой. Известно, что от

старого теста может подняться новое, а пена пива может служить дрожжами для нового пива.

Таким образом, допустимо предположение, что семена обоего пола, смешавшись, служат дрож-

жами друг для друга» (пер. С.Ф. Васильева). Гиппократ выдвинул оригинальную теорию по-

ловой дифференциации, которую выдающийся знаток античной науки и профессор медицины

В.П. Карпов (1870—1943) назвал «принадлежащей к числу самых значительных прозрений древ-

ности»: «Семя, выпущенное женщиною, бывает иногда сильнее, иногда слабее; так же точно

и выпущенное мужчиною. Есть также и у мужчины женское и мужское семя и так же точно

у женщины; мужское не бывает сильнее женского, поэтому рождение необходимо происходит

от более сильного» («О семени», пер. В.И. Руднева, 1936). В примечании к изложению данной

теории В.П. Карпов (1936) писал: «Философам она совершенно чужда и у врачей после Гиппо-

крата не встречается. Она предвосхищает mutatis mutandis учение современной цитологической

генетики о возникновении пола в зависимости от попадания в яйцевую клетку того или иного

количества половых хромосом. По формулировке Вильсона один пол есть плюс-пол, другой —

минус-пол; разница только в том, что плюс-пол считается теперь женским, а не мужским, как

во времена Гиппократа».

Науки Эта

теория, «совершенно чуждая»,

по

определению

В.П.

Карпова,

за-

падной античности, поразительным образом совпадает

с

классическим

о жизни

китайским учением

о

взаимопроникновении женского

и

мужского

на-

и человеке чал. Как

сказано

в

главном трактате китайской медицины «Хуан-ди

нэй

цзин» («Канон Желтого императора

о

внутреннем», III—I вв.

до

н.э.;

см.

также

т. 1),

«внутри

инь

[1] имеется

ян

[1], внутри

ян

[1] имеется

инь [/]»

(«Су вэнь» — «Основные вопросы», англ. пер.:

I.

Veith, 1972; рус. пер.:

Б.Б.

Виногродский,

1996;

цз.

1, гл. 4).

Второй после Гиппократа корифей западной медицины, латинизировавший грече-

скую традицию Клавдий Гален (126-199), считал доказанным,

что

«менструальная кровь

не яв-

ляется первоначальной

и

подходящей субстанцией

для

рождения живого существа», «сперма»

же,

как

мужская,

так и

женская, состоит

из

«влаги

и

пневмы»

(«О

назначении частей челове-

ческого тела», XIV,

3,

пер.

СП.

Кондратьева, 1971).

Опиравшийся

на

фундамент античности

и

сформулировавший основы христианской антропо-

логии Немезий Эмесский (V—VI

вв.)

резюмировал: «Итак, вены

и

артерии переваривают кровь

в семенную жидкость, чтобы питаться ею; то же, что остается

от

пищи, становится семенем.

Оно

возносится, прежде всего, большой окружностью

в

голову; затем

из

головы опять ниспадает че-

рез пару вен

и

пару артерий» («О природе человека»,

гл.

25, 244, пер. Ф.С. Владимирского, 1904).

Эту итоговую для античной греко-римской медицины точку зрения

М.

Фуко (1926—1984) резю-

мировал следующим образом: «Гален

не

разделяет гиппократическое представление автора

De

generatione

о

том,

что

сперма образуется

в

результате волнения крови,

и не

считает вслед

за

Ари-

стотелем,

что она

представляет собой итог процесса пищеварения.

Он

видит

в ней

содержание

двух элементов:

с

одной стороны, это продукт определенного „проваривания" крови

в

семенных

канальцах (именно такая медленная выработка постепенно придает

ей

цвет

и

консистенцию),

с другой стороны,

в

ней отмечается наличие пневмы, из-за которой

и

набухают половые органы:

стремясь покинуть тело,

она в

момент эякуляции сливается

с

семенем. Однако возникает

эта

рпешпа

в

сложном лабиринте мозга» («История сексуальности

— III:

Забота

о

себе»,

пер.

Т.Н. Титовой

и

О.И. Хомы, 1998).

Китайские

же

ученые, прежде всего даосской ориентации,

«в

сложном лабиринте мозга» выде-

ляли находящуюся

в

области макушки точку нихуань («нирвана» — непань;

см. т. 1) как

средо-

точие жизненной силы, куда следует через позвоночный столб

и

«море костного мозга» (суй

хай),

т.е.

заднюю часть мозга, направлять «обращенную вспять» сперму.

Стояла перед древнегреческими философами также проблема соотношения спермы

и

души,

но

это была именно теоретическая проблема,

а не

факт языковой семантики. Пифагор (VI—V

вв.

до

н.э.)

считал сперму струей мозга,

а

душу — присущим

ей

горячим паром (Диоген Лаэртский,

VIII,

28),

Левкипп

и

Зенон Китайский (IV—III

вв. до н.э.)

утверждали,

что

«сперма

—

клочок

души» (ср.: Диоген Лаэртский,

VII, 158), а

Гиппон

(V в. до н.э.)

прямо отождествлял душу

со

спермой (Аристотель. «О душе»,

кн. 1, гл. 2,

405

в 1—6). С

точки зрения Аристотеля, сперма

по-

тенциально предполагает душу («О душе»,

кн. II,

гл.

1, 412 в

26—30), тогда

как

цзин [3], наоборот,

потенциально предполагает тело: «Семя (цзин

[3])

—

это

корень тела (шэнь [2])» («Хуан-ди

нэй

цзин»,

«Су

вэнь»,

цз. 1, гл. 4).

Наконец, термин «сперма»

в

древнегреческих текстах имел

и

самое общее значение, сопоста-

вимое

со

значением цзин [3]

в

афоризмах

«Си цы

чжуани»: «Осемененная пневма (цзин

ци) об-

разует [все] вещи»,

или

«Гуань-цзы» («[Трактат] Учителя Гуаня», IV—III вв.

до

н.э.; см.

т. 1):

«На-

личие семени (цзин [3]) означает рождение всякой вещи. Внизу рождаются пять злаков. Вверху

образуются ряды звезд. Если [семя] распространяется между небом

и

землей,

это

будут нави

(гуй [1];

см. т. 2, там же

Душа,

дух и

духи)

и

духи (шэнь [1]). Если

же

[оно] сокрыто

в

груди,

это

будет святомудрый (шэн [1];

см. т. 1)

человек».

Но

если

в

самом общем значении — «семя всех

вещей» — китайский термин цзин [3] сближался

с

понятием воздуха

или

чего-то воздухоподоб-

ного

(ци

[

]]),

то

его греческий аналог «сперма»

в

сходном значении скорее сближался

с

понятием

воды

или

влаги (Фалес,

А 12;

Гераклит,

В

31; Эмпедокл,

А

33, Гиппон, Гиппократ), хотя

в

более

узком, сексуальном, смысле,

как мы

видели, мог связываться

и с

воздухоподобной пневмой.

Вероятно, всем культурам знакомо более

или

менее проясненное разумом интуитивное пред-

ставление

о

сперме

как

жизненно-духовной сущности, растрата которой смертоносна,

а

накоп-

ление — животворно.

В

разных частях света обыденная логика

из

этой предпосылки выводила

стремление

к

половому воздержанию, безбрачию (целибату)

и

даже самооскоплению

во имя со-

хранения своих жизненных

и

духовных сил (напр.,

у

русской секты скопцов). А древнекитайские

мыслители,

и

прежде всего даосы, выдвинули «безумную идею», предложив идти

к

той

же

цели,

но обратным путем — максимальной интенсификации половой жизни, однако

в

чем состоит весь

434

фокус — предельно минимизируя и даже сводя на нет семяизвержение.

Эротология

Что же касается духовно-религиозного аспекта такой экстремальной си-

туации, как оскопление, то, в противоположность практически реализо-

вавшемуся в скопчестве христианскому порыву к отсечению соблазняю-

щего тебя собственного члена, китайцы обращались к высшим силам за

помощью в регенерации утраченного уда, а евнухи хранили как зеницу

ока свое вынужденно отсеченное «сокровище», истово веря в воссоединение с ним после смерти.

К примеру, Хоу Бо (VI в.) в «Записках о достопамятных происшествиях» ( «Цзин и цзи», рус. пер.:

М.Е. Ермаков, 1998) поместил буддийский «короткий рассказ» (сяо шо) «Оскопленный вновь

обретает мужское достоинство», в котором описано соответствующее исцеление под воздейст-

вием чтения «Аватамсака-сутры» («Хуа янь цзин»; см. т. 2) кастрированного в 477 г. чиновника.

Поэтому глубоко ошибется тот, кто усмотрит в даосской рекомендации совершать за одну ночь

половые акты с десятком женщин выражение безудержной распущенности и непомерного сла-

дострастия. Мало того, даже в специальных эротологических сочинениях секс не рассматри-

вается как нечто самоценное (напр., высшее наслаждение или воссоединение со своей полови-

ной иного пола), но лишь как средство достижения более высоких ценностей, охватываемых

понятием «жизнь». На первый взгляд поражает конвергенция даосского витализма с христиан-

ским персонализмом H.A. Бердяева (1874—1948), утверждавшего, что «пол связан с тайной

самого бытия человека», «категории пола — мужское и женское — категории космические, а не

только антропологические» и «победа над рождающим сексуальным актом будет победой над

смертью» («Смысл творчества»). Однако если всмотреться внимательнее, то обнаружится, что

диалектическое единство любви и смерти отражено в древнейших мифах человечества и пред-

ставлено фрейдистской метафорой тайного родства Эроса и Танатоса в современной сексологии

и культуре в целом.

Китай — страна самой древней в мире цивилизации, сохранившей прямую преемственность

развития практически от самых истоков своего возникновения и в наибольшей степени отлич-

ной от западной цивилизации. Уже один этот факт является достаточным основанием, чтобы

ожидать от нее самобытности и высокоразвитое™, даже изощренности такой важнейшей сферы

человеческой культуры, как эротика. Подобное ожидание легко превращается в уверенность

после первого же знакомства с центральными идеями традиционного китайского мировоз-

зрения.

Пол и сексуальность

Пожалуй, наиболее специфичными из таковых являются категории инь [I] и ян [1], которые

означают не только темное и светлое, пассивное и активное, но также женское и мужское.

В традиционной китайской космогонии появление инь [1] и ян [1] знаменует собой первый шаг

от недифференцированного, хаотического (хунь-дунь; см. т. 1,2) единства первозданной пнев-

мы-ци [/] к многообразию всех «десяти тысяч вещей» (ваньу). Иначе говоря, первичный кос-

могонический акт связан с исходной половой, или протополовой, дифференциацией, стано-

вящейся фундаментальным принципом онтологии и космо-

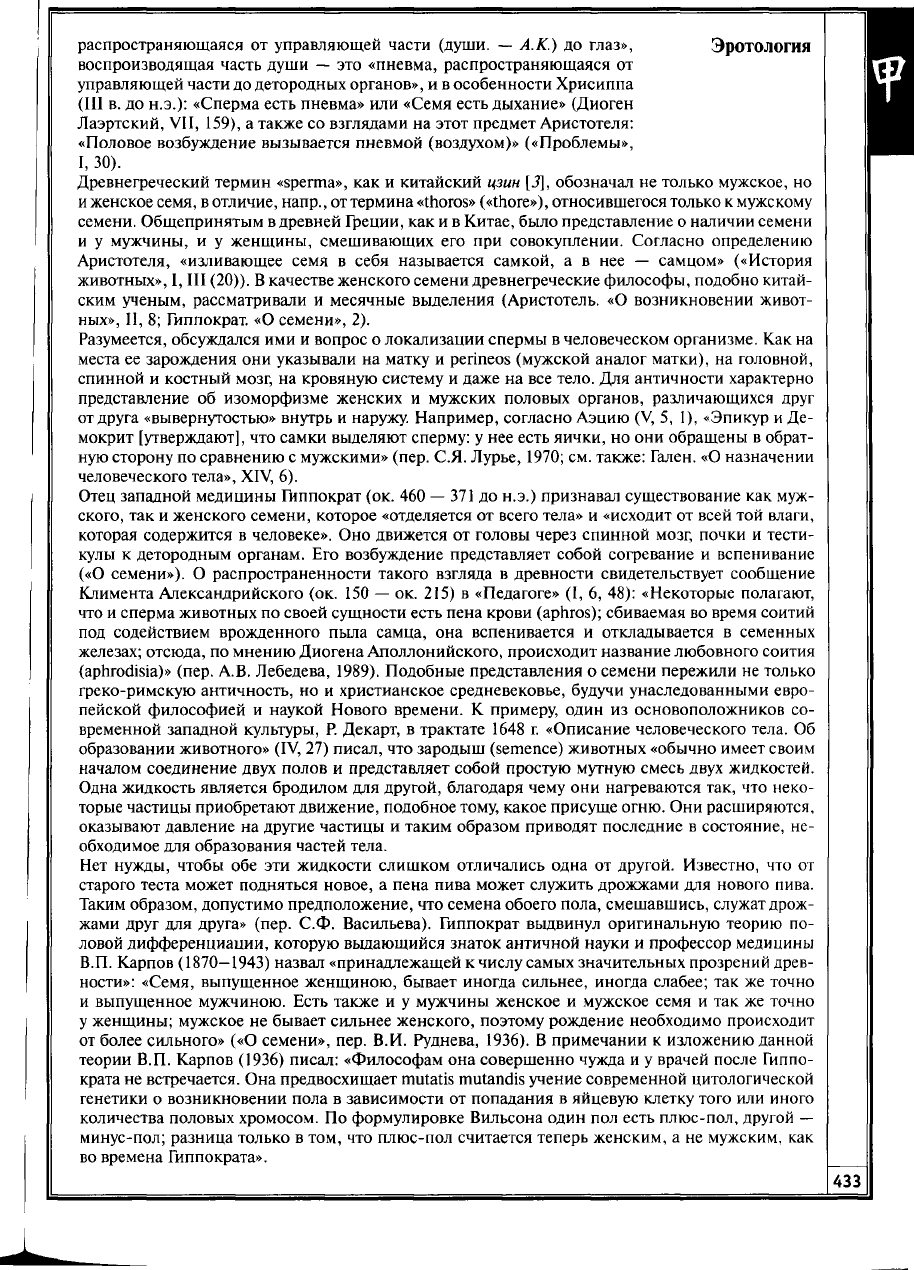

логии. Один из основополагающих эротологических тракта-

тов «Секретные приемы/Тайные предписания для нефри-

товых покоев» («Юй фан ми/би цзюэ»; рус. пер.: А.Д. Ди-

карев, 1993) в издании Е Дэ-хуя (1914) начинается цитатой из

«Чжоу и»: «Одна инь []], один ян\1\ — это называется путем-

дао»,

свидетельствующей о двуполом характере высшего за-

кона мироздания (дао). В оригинале («Чжоу и») приведенная

фраза имеет такое продолжение: «Оформление этого есть

природа (син [/])» («Си цы чжуань», I, 5). Данная связь Пути-

дао с индивидуальной природой-син [1] отражена и в самом

начале еще одного классического трактата, «Срединное и не-

изменное» («Чжун юн», V—IV вв. до н.э.): «Руководствование

природой (син [/]) называется Путем-дао». В соответствии

с этой подчиненностью Пути инь—ян важнейший мировоз-

зренческий термин син [/] совмещает в себе обозначение

Заглавный лист «Юй фан ми/би цзюэ» («Секретные приемы/Тай-

ные предписания для нефритовых покоев») в изд. Е Дэ-хуя (1914)

Науки

о жизни

и человеке

индивидуальной природы всего сущего со значением «пол». Отсюда

следует, что в китайской культуре, естественный язык которой не знает

грамматической категории пола, последний тем не менее представлен

в качестве онтологической универсалии, т.е. всеохватывающей харак-

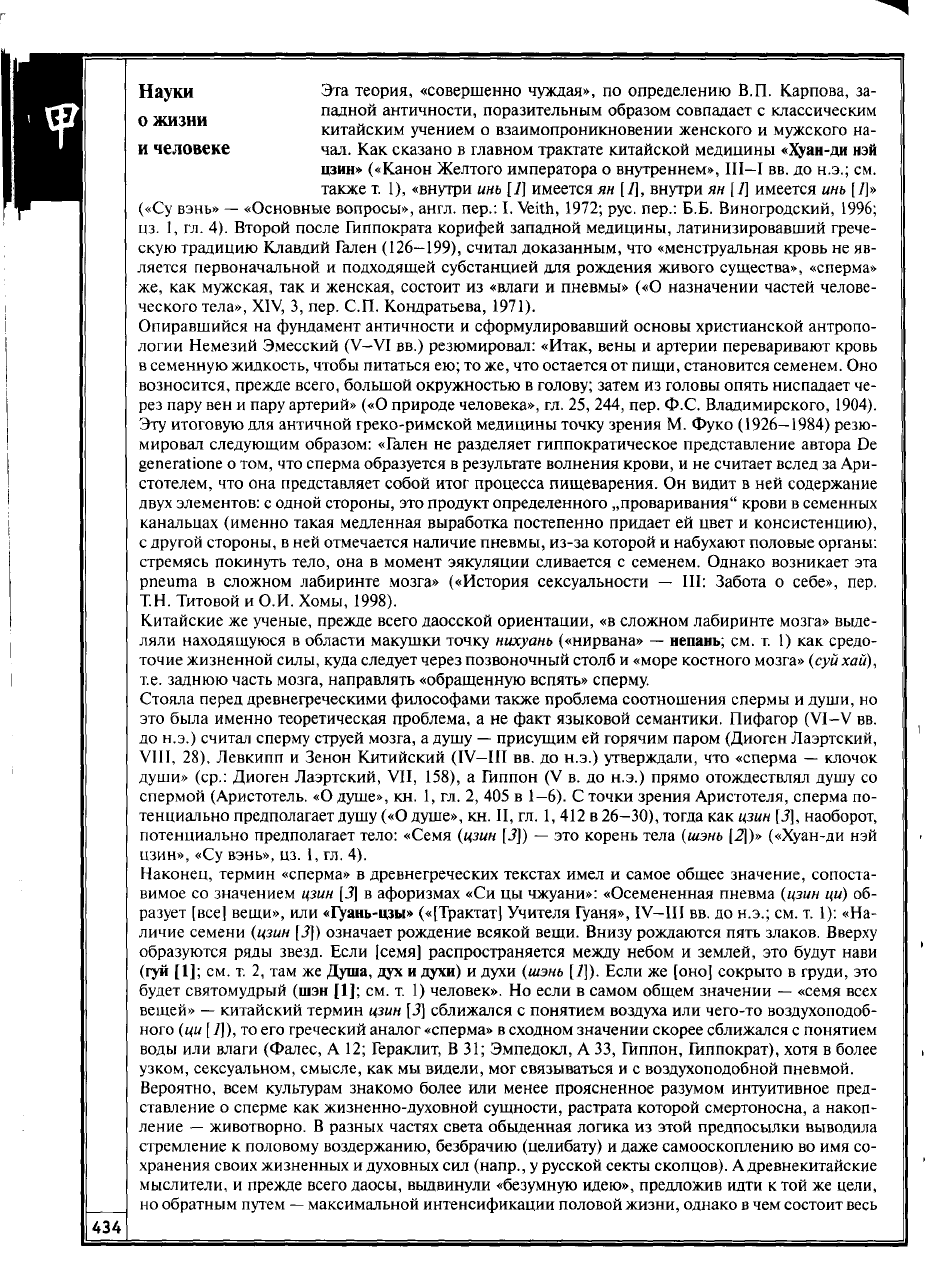

теристики. Эту универсальность подчеркивает синонимия иероглифов

cm

[

/] («природа») и шэн ]2] («жизнь») в фундаментальном для китай-

ской эротологии терминологическом сочетании ян шэн или ян сын, означающем «пестова-

ние/вскармливание жизни» или «пестование/вскармливание природы». Подобная взаимоза-

мена выглядит еще более естественной в оригинальной графике, поскольку сын состоит из знака

шэн [2] с добавлением элемента синь [1] («сердце»; см. т. 1). Разумеется, это единство было

осознано уже первыми китайскими философами. К примеру, Гао-цзы в IV в. до н.э. выдвинул

прямое определение: «Жизнь — это природа» («Мэн-цзы», VI А, 3; см. Мэн-цзы в т. 1).

Однако и тут скрыт очередной парадокс. С одной стороны, китайская эротология признавала

транссексуализм, считала возможным прямой материально-энергетический обмен между муж-

чиной и женщиной, их полную или частичную трансформацию друг в друга. Это даже нашло

свое отражение в эротической живописи и порнографических картинках, где изображения сек-

суальных партнеров порой настолько сходны, что с первого взгляда их трудно различить по по-

ловому признаку. В связи с этим выдающийся немецко-американский синолог В. Эберхард

(1909—1989) в статье «Мужчина» «Словаря китайских символов» (Eberhard W. A Dictionary of

Chinese Symbols. L.—N. Y., 1986) отмечал, что «некоторые мужчины, как и святые, зачастую

изображаются без рубах. И всегда наделены большей грудью, чем женщины, изображенные на

картинах».

Но,

с другой стороны, понимание двух полов как двух разных видов природы, точнее, даже раз-

ных «природ», различающихся между собой не меньше, чем вода и огонь, обнаруживает ради-

кальную противоположность женщины и мужчины, которая в эротологической терминологии

названа «враждой» или «соперничеством» (ди [10]). Наоборот, в кардинально маскулинизиро-

ванной культуре Запада явное признание неравноценности и противоположности мужчины

и женщины сочеталось с христианской верой во внеполовую природу человека (подробно см.:

Григорий Нисский. «Об устроении человека», гл. 16).

Для прояснения вопроса о соотношении сил в этой борьбе целесообразно обратиться еще к од-

ной центральной категории китайского мировоззрения. Прямым воплощением пути-дао в ин-

дивидуальной природе-син [1] является благодать-дэ [1]. Термин дэ [1] (см. т. 1), образующий

коррелятивную пару с дао (ср. «Дао дэ цзин»; см. т. 1 и современный термин дао-дэ — «мораль»),

обозначает основное качество, которое обусловливает наилучший способ существования

каждого отдельного существа или вещи, а поэтому в применении к людям обычно трактуется как

«добродетель» и на западные языки переводится словами, производными от латинского «virtus».

По поводу этого широко распространенного отождествления американский синолог П. Будберг

(P.A. Boodberg, 1953) заметил: «Филологов, однако, беспокоит отсутствие у китайского термина

каких-либо дополнительных значений, принадлежащих латинскому этимону „vir", а именно:

„мужественности" и „мужества". Они напоминают нам, что термин дэ

[ 1]

свободен от какой-ли-

бо связи с сексуальными ассоциациями и отличается этим от парного ему термина дао

—

„путь",

I

Иероглифы шэн

[2]

и

сын [1]

в стиле

сяочжуань из словаря «Шо вэнь цзе цзы»

\Ч Й pi it]

-iL

\

'М-V

i<t

№ № 'Л ,А

;И ;К $'

Иероглифы шэн [2] и син [Л, исполненные

Юй Ши-нанем на стеле в Храме Конфуция

и Оуян Туном на мемориальной стеле буд-

дийского наставника Дао-иня (эпоха Тан)

436

который в одном или двух выражениях, таких как жэнь дао — „путь

Эротология

мужчин и женщин", внушает мысль о сексуальной активности».

Теснейшая взаимосвязь дэ

[1]

с дао, особенно в производительной функ-

ции, когда «Дао рождает, а дэ [1] взращивает» («Дао дэ цзин», § 51),

заставляет усомниться в абсолютном отсутствии сексуального смысла

у этой категории самой по себе, тем более что, как справедливо заметил

выдающийся голландский синолог и первый западный исследователь китайской эротологии

Р.

ван Гулик (R. van Gulik, 1910—1967) в пионерской монографии «Сексуальная жизнь в древнем

Китае» («Sexual Life in Ancient China», 1961; рус. пер.: A.M. Кабанов, 2000; Н.Г. Касьянова, 2003),

в «доханьский период дэ

[

1\

обозначало способность женщины привязывать к себе мужчин не

столько своей красотой, сколько женской магической силой» (пер. A.M. Кабанова). Но так или

иначе в даосизме категория дэ [1] была привлечена к сексуальной сфере человеческого бытия,

в частности, с помощью концепции непосредственной связи благодати-дэ (/] с семенем-чзи«

[

/].

В «Дао дэ цзине» (§ 55) «объемлющий полноту дэ [1]» сравнивается с младенцем (чи цзы — букв,

«красный ребенок»; см. цзы [3]), которому «неведомо соитие самки и самца, но детородный уд

которого подъят, что означает предельность цзин [3]». В комментирующей «Канон Пути и благо-

дати» гл. 20 «[Трактата] Учителя Хань Фэя» («Хань Фэй-цзы», III в. до н.э.; см. т. 1, там же Хань

Фэй) сказано: «Для личности-тела (шэнь [2]) накопление семени (цзин [3]) является благодатью

(дэ [/])».

В афоризме основоположника даосизма заключено идейное ядро всей древнекитайской эро-

тологии. Во-первых, описанный младенец — мужского пола и, следовательно, принадлежит ка-

тегории ян [I], но в то же время он еще неотделим от матери или кормилицы, а значит, по-

стоянно черпает энергию из источника, относящегося к сфере инь [/]. Аналогичную роль в по-

ловом акте древнекитайские эротологи отводили мужчине. Ему предписывалось питаться жен-

ской энергией, подобно сосущему грудь младенцу, что, в частности, отразилось в широко пред-

ставленных в китайском эротическом искусстве темах куннилингуса (мужского орального кон-

такта с женскими половыми органами) и младенца, присутствующего при соитии. У Лао-цзы

(см.

т. 1) «предельность семени (цзин [3])» олицетворяет дитя мужского пола, но за ним стоит

изначальная «таинственно-темная самка» (сюань пинь), чему в эротологических трактатах па-

раллельно соотношение сексуально главенствующих мужчин (зачастую представленных в обра-

зе императора) и наставляющих их волшебных дев. Во-вторых, младенец с подъятым удом и пре-

дельной концентрацией семени-цзин [3] представляет собой прообраз идеального любовника

в китайской эротологии, который не совершает эякуляций и постоянно готов к сколь угодно

долгому соитию. В-третьих, этот же идеальный персонаж подобен младенцу сочетанием в себе

субстанций ян [1] и инь [1], мужественности и женственности. Данное следствие теории не-

разъемлемости и взаимопроникновения

««6

[1]иян[1], быть может, наиболее ярко проявляется

при изображении китайскими художниками интимных сцен, в которых сексуальные герои

весьма далеки от брутальной мужественности, характерной, например, для японского эроти-

ческого искусства, непомерно гипертрофировавшего мужские гениталии и эстетизировавшего

РОБЕРТ

ВАН ГУЛИК

ИСКУССТВО

СККСЛ

В AIM .HL IHM KL

I

IAH

Науки

сексуальное насилие, а очень часто вообще малоотличимы от своих

партнерш (по наблюдению Р. ван Гулика, и у мужчин, и у женщин редко

встречаются волосы на других частях тела, кроме гениталий). В проци-

тированном афоризме Лао-цзы специально подчеркнуто, что у младенца

«слабые кости и мягкие мышцы, но крепкая хватка». Ему соответствует

женоподобный, но неуемный любовник, секрет неисчерпаемости энер-

о жизни

и человеке

гии которого заключен в ее неисчерпываемости, т.е. экономии и пополнении за счет противо-

положной стороны, что даже иногда трактуется как «сексуальный вампиризм». В-четвертых,

младенец символизирует высшую степень витальности, или саму жизнь в ее исходной оппо-

зиции смерти, но именно укрепление жизненного начала в человеке, противодействие одрях-

ляющему старению и составляет главную задачу китайской эротологии как части учения о «пе-

стовании/вскармливании жизни».

Таким образом, замечание П. Будберга требует уточнения. Прежде всего следует разграничить

два смысла определения «сексуальный»: 1) присущий одному из полов в отличие от другого,

2) связанный с отношениями ДВУХ полов. В приведенном рассуждении американский синолог

говорит об отсутствии сексуальных ассоциаций у дэ

[ 1]

в первом смысле и о наличии таковых

у дао — во втором. Но в первом смысле асексуально и дао, которое поэтому может рассматри-

ваться и как женский, и как мужской предок всего сущего (см., напр., «Дао дэ цзин», § 4, 25),

будучи собственно единством женского (инь [1]) и мужского (ян [1]) начал («Си цы чжуань», I,

5).

Второго же смысла не исключает и дэ [1], что явствует не только из связи этой категории

с семенем-цзмн [3], но и из определения рождения-жизни (шэн [2]) как «великой благодати

(дэ

[

Л) Неба и Земли» в «Чжоу и», где также говорится о «соединении благодатей (дэ [1]) [„раз-

нополых" сил] инь

[ 1}

и ян [1]» («Си цы чжуань», II, 1, б), и даже из того, что разврат (цзянь [22])

мог быть квалифицирован как дэ

[

/].

«Благодать» разврата

—

еще один парадокс китайского эроса, сопоставимый с положением музы-

ки в этом «государстве ритуала и музыки». В письменном языке китайской классики одним и тем

же иероглифом (хотя и с разным произношением

—

лэ и юэ

[

1\)

выражается как понятие «радость»,

так и понятие «музыка», охватывающее собой помимо музыки также массу других искусств вместе

с соответствующими духовно-психическими состояниями, главное из которых

—

именно радость.

Это семантическое сочетание древнекитайские мыслители возвели в ранг теории, основной тезис

которой, выраженный в главе «Записки о музыке» («Юэ цзи», рус. пер.: В.А. Рубин, 1967/1999)

канонического трактата «Записки о благопристойности»/«Записки о ритуале» («Ли цзи»; см. т. 1),

гласил: «Музыка (юэ[1\) — это радость (лэ), это то, чего человеческие чувства не способны

избежать». В том же источнике музыка определяется как «благодатное (дэ [1]) звучание». Однако

неразрывная связь с чувственностью (цин [2\) делает музыку и потенциальным источником

Музыкальная тема

в эротическом искусстве

Продажа

сексуальных приспособлений — дильдо

438

разврата. Причем в этой сфере оказываются весьма экзотические объек-

Эротология

ты.

Например, главный герой самого известного китайского эротическо-

го романа «Цветы сливы в золотой вазе» («Цзинь, Пин, Мэй» / «Цзинь

пин мэй», XVI в., гл. 83; рус. пер.: B.C. Манухин, 1977/1994; см. т. 3) Си-

мэнь Цин был обладателем специального набора сексуальных приспо-

соблений, два из которых — «бирманский бубенчик» (мянь лин) и «звон-

коголосая чаровница» (чань шэн цяо) — явно придавали соитию музыкальную окрашенность.

Опасность чувственной природы музыки осознавали уже древнейшие оппоненты конфуциан-

цев

—

монеты (мо-цзя; см. т. 1), посвятившие этому специальное произведение «Против музы-

ки» («Фэй юэ»), вошедшее в их канонический трактат «Мо-цзы» (гл. 32; см. т. 1). Конфуцианцы

также отдавали себе отчет в ее двойственном характере, одновременно чувственно-стихийном и

гармонично-упорядоченном, но, не страшась алогизма, призывали обуздывать непристойную

музыку и вообще регулировать музыку-радость, при этом в качестве главного регулятора выдви-

гая ее же саму (см. приводимую ниже цитату из «И вэнь чжи» — «Трактата об искусных и изящ-

ных текстах», входящего в «Хаиь шу»; см. т. 1, 4). Компромиссная формулировка содержится в

«Записках о музыке»: «Музыка(юэ [7]) — это радость (лэ). Благородный муж (цзюньцзы; см. т. 1)

с помощью музыки-радости следует своему Пути-дао. Маленький человек с помощью музыки-

радости следует своим страстям. Если посредством Пути-дао обуздывать страсти, то будет

музыка-радость и не будет смуты. Если же из-за страстей пренебрегать Путем-дао, то возникнут

заблуждения и не будет музыки-радости». Но как бы ни были глубокомысленны и хитроумны

конфуцианские толкования музыки-радости, остается непреложным фактом, что и этой уни-

версалии китайской культуры присуща мощная эротическая подоплека.

Такие исходные духовные установки, естественно, находили то или иное выражение во всех

культурных сферах, о чем, например, можно судить по высказыванию одной из героинь «По-

вести/Предания о красавице Ли» («Ли-гуй чжуань» // «Тай-пин гуан цзи» — «Обширные записи

[периода] Великого равновесия»,

977/981,

цз. 10, гл. 484; рус. пер.: О.Л. Фишман, 1955): «От-

ношения между мужчиной и женщиной — самое важное, что есть на свете», а также по словам

самого автора этой новеллы танского литератора Бо Син-цзяня (776—826), в предисловии

к написанной им же оригинальной эротической поэме «Да лэ фу» («Ода великой радости»,

собрание Е Дэ-хуя, 1914, т. 1; рус. пер.: О.М. Городецкая, 2003) утверждавшего, что «нет большей

радости для всех людей», чем соитие мужчины и женщины. В XVII в. ему вторил Ли Юй

(1610/11-1679/80; см. т. 3): «Среди радостей, которые люди творят в своей жизни, на первое

место следует поставить любодеяние, или „спальное искусство", как его еще называют»

(«Случайное пристанище для праздных дум», разд. «Успокоение и поддержание», гл. «Умерьте

плотские желания»; рус. пер.: Д.Н. Воскресенский, 1995).

Ода

Великой

радости

Науки Универсальная дихотомия инь—ян и транссексуализм

о жизни

Несмотря на свою специфичность, универсальные категории инь [1]

И

человеке

и ян [1], представляющие все пары мира — землю и небо (тянь [1]; см.

т. 1, 2), луну и солнце, воду и огонь, север и юг, зиму и лето, женщин

и мужчин, первопредков Нюй-ва и Фу-си (обе ст. см. т. 2) и т.д. —

и соединенные в символе Великого предела (тай цзи; см. т. 1), прототип которого восходит

к китайскому неолиту (см., напр., керамические орнаменты культуры яншао), оказались столь

популярны и за пределами Срединного государства, что были водружены на государственный

флаг Южной Кореи и даже стали эмблемой компании «Пепси-кола».

Завораживающая привлекательность этих символов неотделима от того факта, что иероглифы

инь [1] и ян [/] служат важнейшими формантами китайской эротологической терминологии,

в частности буквально обозначая соответствующие половые органы. Причем парадоксальным

образом иероглиф инь [/] и в традиционной, и в современной терминологии (инь бу, инь цзин

и др.) способен обозначать не только женские, но и мужские гениталии. Классические приме-

ры — описание «иньской сокровищницы» (инь цзан), т.е. скрытого в животе, как у коня, уда

Будды (см. т. 2), японским монахом школы тяньтай-цзун и патриархом амидаизма (цзинту-цзун;

обе ст. см. т. 1) в Японии Гэнсином (кит. Юань-синь, 941—1017) в «Одзёёсю» (кит. «Ван шэн яо

цзи» — «Собрание главного о грядущей жизни»): «[Скрытый в] сокровищнице иньский [орган]

Жулая/Татхагаты — ровный, словно полная луна, и сверкающий золотым блеском, словно сол-

нечный диск»,

—

и более раннее описание Сыма Цянем (см. т. 1, 4) в цз. 85 (рус. пер.: Р.В. Вяткин,

1996) «Исторических записок» («Ши цзи»; см. т. 1,4) необычайных сексуальных достоинств

колоритного исторического персонажа III в. до н.э. Лао Ая, который по наущению Люй Бу-вэя

(«Люй-ши чунь цю»; см. т. 1) на оргиях при дворе царства Цинь своим огромным членом возил

колесо из тяжелого тунгового дерева. В этом эпизоде половая амбивалентность инь

[

/] усугуб-

лена тем, что сексуальный гигант, чье имя стало нарицательным, для соблазнения матери буду-

щего императора Цинь Ши-хуана (см. т. 4) маскировался под кастрата (Евнух; см. т. 4), и, кроме

того,

сама ситуация в целом характеризуется с помощью определения инь [1], т.е. как «тайная/

непристойная».

Подобная терминологизация, очевидно, связана с, казалось бы, необычным первенством инь

[1]

в паре с ян [/]. Необычно оно потому, что, несмотря на кажущееся при первом взгляде равно-

правие инь

[ 1]

и ян

[

I], в их соотношении имеется глубинная асимметрия в пользу второго, муж-

ского, элемента, которая в китайской эротологии усилена до степени явного маскулецентризма.

Последний находится в сложном, но, видимо, в конечном счете гармоническом диссонансе

с повышенной значимостью символа левизны, т.е. женской стороны, в китайской культуре

и указанного приоритета инь [1]. Так, в «Дао дэ цзине» (§ 31), преисполненном пафоса возве-

личивания женского, иньского начала, сказано, что «благородный муж (цзюнъ цзы) в обыденных

условиях ценит левое, а при военных действиях — правое» и «в счастливых делах почитаемо

левое, а в скорбных — правое».

В соотношении инь [I] и ян

[

I] нетривиальна не только их иерархия, но и взаимная диффузия,

что на терминологическом уровне можно проиллюстрировать выражениями инь цзин — «инь-

ский/женский стебель» и ян тай — «янская/мужская башня», обозначающими соответственно

пенис и часть вульвы. Подобная половая амбивалентность распространялась и на специальную

медицинскую терминологию. Например, бином тянь гуй («небесная десятица»), имевший зна-

чение «месячные», обозначал также мужскую половую силу, что обусловливалось проведением

аналогии между менструацией у женщины и семяизвержением у мужчины, а «почечной пнев-

мой» (шэнь ци) называлась как женская половая функция, так и деятельность тестикул, по-

скольку и то и другое считалось проявлением сексуальной энергии, поступающей в почки из

основных внутренних органов одинаково у обоих полов.

Основополагающая для Китая идея взаимопроникновения женского в мужское и мужского

в женское, самым непосредственным образом воплощенная в символе Тай цзи, где инь[1] внедре-

но в ян [1], а ян [1] — в инь [1], и закрепленная в таких мировоззренческих формулах, как «Внутри

инь [1] имеется ян [/], внутри ян [1] имеется инь [/]» («Хуан-ди нэй цзин», «Су вэнь», цз. 1, гл. 4)

и «Сын Неба (т.е. император.

—

А.К.)

—

отец и мать народа» («Шу

цзин»,

гл. 24/32 «Хун фань»

—

«Ве-

личественный образец», разд. 5; см. т. 1, 4), на Западе впервые была отчетливо сформулирована на

рубеже XIX—XX вв. прежде всего О. Вейнингером (1880—1903) в книге «Пол и характер».

Древнегреческий миф о прорицателе Тиресии, превратившемся в женщину и через семь или во-

семь лет возвратившем себе мужской облик, свидетельствует о восприятии подобной транс-

формации как обусловленной сверхъестественным вмешательством бо- Эротология

гов в исключительной ситуации, в которой, кроме того, оба состояния

неравноценны. С одной стороны, превращение в женщину представ-

лено в качестве наказания, но с другой — Тиресий заявляет спорящим

богам, что женское сексуальное наслаждение втрое или даже в девять раз

сильнее мужского. Обратное превращение женщины Кениды в мужчину

Кения представлялось в мифе божественным даром то ли от Посейдона (Нептуна) за любовь

к нему, то ли, напротив, от других богов для убережения от его посягательств.

В античной науке на Западе возможность подобных трансформаций была рационализирована

с помощью теории взаимоподобия мужского и женского организмов. «Все части мужчины, —

утверждал Гален, — находятся также у женщины. Различие существует только в одном отно-

шении, и это следует помнить в продолжение всего рассуждения, а именно что части женщины

внутренние, а части мужчины наружные, начиная от так называемой промежности. Представь

себе мысленно, безразлично какие: выверни наружу органы женщины или выверни и сложи

внутрь таковые мужчины, и ты увидишь, что все они совершенно сходны друг с другом. Вооб-

рази прежде всего вместе со мной части мужских органов втянутыми и находящимися внутри,

между прямой кишкой и мочевым пузырем. При таком предположении мошонка заняла бы

место матки с яичниками, расположенными с каждой стороны у наружной части, мужской по-

ловой член превратился в шейку образующейся полости, а кожица на конце мужского члена,

называемая теперь крайней плотью, стала бы влагалищем женщины. Предположи, с другой

стороны, что матка выворачивается и выпадает наружу. Разве ее яичники не оказались бы по не-

обходимости внутри ее полости, разве не покрыла бы она их наподобие мошонки? Шейка, до

сих пор скрытая между промежностями, не превратилась ли бы она в мужской член, а влагалище

(вместе с наружными половыми органами), являющееся кожным придатком шейки, разве оно

не заменило бы то, что называется крайней плотью?»

Несмотря на такое сходство, Гален все же всячески подчеркивал половую асимметрию внутри

человеческого рода, одна из половин которого «несовершенна и как бы изуродована», по-

скольку «в отношении детородных частей женщина менее совершенна, чем мужчина», ее семя

«менее обильное, более холодное и влажное», и в целом как «из всех живых существ человек

является самым совершенным, так и среди человеческого рода мужчина более совершенен, чем

женщина» («О назначении частей человеческого тела», XIV, 6, пер. СП. Кондратьева). При

определении большего совершенства помимо оппозиций «правое

—

левое», «сильное — слабое»

Гален использовал оппозицию «теплое

—

холодное». Понятно, что в этой системе соответствий,

восходящей к Анаксагору, Эмпедоклу и Гиппократу, оказывается, что «мужская особь теплее

женской» и поэтому «производящая сперма женщины, согретая правой маткой, порождает

мужской плод, а производящая сперма мужчины, охлажденная в левой матке, превращается

в противоположный плод». С помощью этой теории объяснялось и превращение одного пола

в другой, в частности женского плода в мужской, в результате «победы силы тепла спермы» над

маткой, однако Гален заключал, «что эти случаи редки ввиду того, что они требуют большого

избытка тепла» (там же, XIV, 7).

В итоге достигнутое Западом в античности научное понимание данной проблемы оказалось

структурно тождественным ее мифологическому пониманию. В средние же века представление

о разнокачественное™ мужской и женской природы было чрезвычайно усилено библейским

мифом об их различном происхождении: «органическом» («из ребра, взятого у человека»)

у женщины и «неорганическом» («из праха земного») у мужчины (Бытие, I, 2). Идеологически

питавшая традиционный для Запада патриархат оценка женщины как «сосуда зла» в равной

степени зиждилась на греческой и иудейской мифологии (ср. изложенный Гесиодом миф

о мстительном создании Зевсом женщин на «погибель смертным» [«Теогония», 570—616] со сло-

вами Екклесиаста [VIII. 23] о том, что «горче смерти женщина»).

В отличие от западного взгляда на транссексуализм как аномалию или сверхъестественный

казус, китайская эротология признавала его нормальность и естественность, отвечающую само-

му общему мировому закону постоянного взаимоперехода инь [1] и ян [1], а также позднее

привнесенному буддизмом представлению о кармически обусловленных перерождениях в «ко-

ловращении жизни», или «колесе сансары» (лунь хуй; см. т. 1). Поэтому в китайском рели-

гиозно-мифологическом сознании совершенно органично произошло превращение мужчины-

бодхисаттвы Авалокитешвары в покровительницу женщин богиню Гуань-инь (см. т. 2) и, на-

оборот, связанного с культом лягушки женского божества в бога домашнего очага Цзао-вана

(см.

т. 2). Однако в подтверждение хитрости Мирового разума и к удивлению наших совре-

Науки

менников транссексуализм получил практическое, медицинское

и

юри-

«v

w..^...

дическое осуществление

на

Западе,

а

не

в

Китае, где

он

издавна сущест-

о жизни

, , .

вовал

не

только

как миф,

религиозно-философская идея

или

психо-

и человеке

логический стереотип,

но и как

культурный институт, проявлявшийся,

в частности,

в

театральной традиции исполнения женских ролей муж-

чинами (вплоть до XX в., особенно ярко отразившись

в

творчестве круп-

нейшего китайского актера

Мэй

Лань-фана [1894—1961]

и в

популярном сюжете «Мадам Бат-

терфляй»)

и

широком социально значимом использовании евнухов.

Сам

способ кастрации

по-

следних — полное удаление пениса

и

тестикул (наподобие «большой печати» русских скопцов),

будучи

в

функциональном плане явно избыточным, свидетельствует

о

натуралистическом стрем-

лении

к

максимальному соматическому сближению

с

противоположным полом, ибо производит

эффект уподобления вульве.

Кстати сказать,

не в

мифе

или

натурфилософском умозрении,

а в

самой реальности транссек-

суализм асимметричен:

в

силу понятных естественных причин легче

из

мужчины сделать жен-

щину, нежели наоборот. Данная асимметрия, разумеется, прежде всего распространяется

на

сложившиеся организмы,

для

которых

при

перемене пола даже современными медицинскими

средствами задача создания мужского полового органа неизмеримо сложнее противоположной.

Столь

же

асимметричны

и

генетические основы полового деления. Мужской кариотип

XY

принципиально сложнее женского XX. Аналогичным образом обстоит дело

и при

развитии

уже

образовавшегося зародыша: «Для того чтобы эмбрион развился

по

мужскому типу, должна

по-

ступать соответствующая „команда"

от

мужских половых желез. Если

же по

каким-то причинам

этого

не

происходит, развитие идет

по

женскому типу даже

в том

случае, если

в

клетках эмб-

риона присутствует мужской набор хромосом.

В

развитии

же

женских внутренних гениталий

яичники никакого участия

не

принимают.

Женский фенотип, таким образом, является

как бы

нейтральным, базовым.

Его

развитие

не

зависит

от

генетического

и

гормонального пола эмбриона.

А

вот мужской фенотип может сфор-

мироваться только

при

наличии активного тестикула — мужской половой железы» (Белкин

А.И.

Третий пол.

М.,

2000,

с. 21).

Поэтому символизируемый Тиресием переход

из

мужской ипостаси

в

женскую, если

так

можно

выразиться, более естествен,

чем

китайский стандарт исходного превращения

инь [/] в ян [/],

который

в

классическом эротологическом трактате «Секретные приемы

для

нефритовых поко-

ев»

(«Юй фан

ми/би цзюэ») представлен суждением: «Если [женщина] знает путь-дао песто-

вания [силы]

инь

[1]

и

осуществляет гармоническое соединение двух пневм,

то,

трансформиру-

ясь,

становится мужчиной». Комментируя этот фрагмент,

Р. ван

Гулик предпринял попытку дать

ему естественнонаучное истолкование: «Следует отметить,

что у

женщин монгольской расы,

как правило, клитор развит слабее,

чем у

других народов. Поэтому китайцы воспринимают

большой клитор

с

омерзением

и

крайне подозрительно относятся

к

этой физиологической осо-

бенности.

На

основании приводимой

в „И

синь

фан"

цитаты можно сделать вывод,

что, по

представлениям древних китайцев,

у

некоторых женщин

клитор увеличивается вместе

с

луной, пока

не

достигнет раз-

мера пениса.

Они

считали,

что

такая женщина умрет, если

не

совокупится

с

другой женщиной. После совокупления клитор

начинает уменьшаться вместе

с

луной, пока

не

достигнет

своего обычного размера.

И

когда

это

окончательно про-

изойдет, такая женщина

не

может выжить, если

не

сово-

купится

с

мужчиной. Поэтому подобные существа

в

течение

двух недель являются женщинами,

а в

течение двух недель

—

мужчинами,

по

причине чего отличаются особым сладо-

страстием» (пер. A.M. Кабанова).

Р.

ван

Гулик считал,

что в

данном тексте речь идет именно

о превращении женщины

в

мужчину.

Это

понимание отразил

в своем переводе

А.Д.

Дикарев (1993). Однако некоторые

китайские интерпретаторы

(Сун

Шу-гун,

1991) и

западные

переводчики (H.S. Levy, Ishihara Akira, 1989) полагают, что тут

,• ШЬчяк имеется

в

виду нечто более прозаическое — зачатие мальчика.

^

V УЗд *

По-видимому, все-таки ближе

к

истине первая точка зрения,

—. поскольку

в

эротологическом трактате явно процитирована

Мэй Лань-фан

в

женской роли фраза

из

«современного текста» (цзинь бэнь) «Летописного

442