Титаренко М.Л., Кобзев А.И., Лукьянов А.Е. Духовная культура Китая: энциклопедия в 5 томах. Том 5: Наука, техническая и военная мысль, здравоохранение и образование

Подождите немного. Документ загружается.

свода в письменах на бамбуке» («Чжу шу цзи нянь», III в. до н.э.?),

Эротология

сообщающая о событии, произошедшем в 42-й год правления послед-

него государя династии Шан-Инь — Чжоу Синя (XII—XI вв. до н.э.):

«Была женщина, превратившаяся в мужа» (ю нюй цзы хуа вэй чжанфу), —

в тех же словах отраженном в ханьском апокрифе «Змей, сокрытый

в бездне „Вёсен и осеней"» («Чунь цю цянь тань ба»), — и лапидарнее в

«Мо-цзы» (V—III вв. до н.э., гл. 19; англ. пер.: В. Watson, 1963): «Была женщина, ставшая

мужчиной» (ю нюй вэй нань). Но в данном случае достаточно зафиксировать объединяющее

обе позиции признание того, что при любом понимании в тексте описывается трансформация

инь [1\ъян[1\, будь последнее мужским началом, сыном или даже алхимическим бессмертием

в виде внутриутробного зародыша, зачатым женщиной в собственном теле (подробно см.

ниже).

A.A. Маслов (2003) указывает на китайские «ритуалы, благодаря которым женщина (т.е. инь

[ 1])

могла перейти на уровень мужчины (т.е. ян [1]) и тем самым повысить свой статус. В основном

такие ритуалы были связаны с различными „превращениями" менструальной крови, которая

в этот момент считалась воплощенной энергией инь [7]. В одном из таких ритуалов, в частности,

сын символически выпивал менструальную кровь матери и тем самым поднимал ее на статус

мужчины». В фольклоре идея транссексуальности приобретала еще более радикальный ха-

рактер. «В китайских магических историях, — продолжает тот же автор, — обсуждаются мо-

менты перехода женщины в мужчину и наоборот. Смена пола могла выполняться различными

магическими методами, например приемом чудесных пилюль или при помощи даосов или

бродячих магов. Частично это объясняется все тем же исключительным оккультным магизмом,

шаманистскими архетипами, жившими в сознании китайцев и проступавшими в фольклоре.

Перемена облика вообще является распространенной частью оккультных ритуалов, поскольку

вступление в запредельный мир характеризуется общей трансформацией внешнего облика

адепта — это подчеркивает принципиальное отличие мира духов от мира людей. И именно это

подразумевает в ряде случаев временное перерождение человека в ином образе и облике, в том

числе и переход мужчины в женское божество. Так, одна история из даосского сборника рас-

сказывает о женщине, которая после долгого отсутствия мужчины при помощи магических

средств сумела перевоплотиться в мужчину, осеменить себя, а затем уже, вновь в качестве жен-

щины, родить ребенка. Более того, в китайской традиции такие чудесные трансформации име-

ли и дидактический подтекст: здесь даже волшебство использовалось с прагматической целью

служения предкам. Девушка долгое время сожалела, что не родилась юношей, ибо лишь юноша

может в полной мере совершать все обряды по усопшим предкам, и прежде всего по отцу. Му-

чимая тем, что не способна в полной мере воплотить идеал сыновней почтительности (сяо [/);

см.

сяо ти в т. 1), однажды ночью во сне она увидела духа, который вскрыл ей живот и что-то

вложил в него. Когда она пробудилась ото сна, оказалось, что она превратилась в мужчину»

(Маслов A.A. Китай: укрощение драконов. Духовные поиски и сакральный экстаз. М.,

2003,

с. 33,

35-36).

Развивая тему гермафродитизма, Р. ван Гулик

сослался на древнейший медико-криминаль-

ный прецедент, описанный жившим в эпоху

Мин (1368-1644) Чжан Цзином в знаменитом

сборнике криминальных историй «И юй цзи»

(«Сборник невысненных дел»). Событие отно-

сится к периоду Сянь-чунь (1265—1274) дина-

стии Сун (960—1279). Одна семья в провинции

Цзянси «приняла буддийскую монахиню для

обучения их дочери вышиванию, а дочь вне-

запно забеременела. Отец и мать стали выяс-

нять,

в чем дело, и та назвала монахиню. Отец

с матерью поразились этому, а дочь сказала, что

монахиня с ней спала и постоянно говорила

Вульгарный вариант «трансформации ян

[1]

в инь [/]», связанный с осмеянием

распущенности буддийских монахов

(фрагмент рис. XIX в.)

Науки о

делах, которыми обычно занимаются

муж с

женою,

так что

однажды

О

жизни

вдруг воспламенила сердце. Монахиня

ей

поведала: „Мне неестествен-

ным образом присущи две телесные формы. Если сталкиваюсь

с

[силой]

и человеке ян [1], то

становлюсь женщиной; если сталкиваюсь

с

[силой]

инь

[1],

то

становлюсь мужчиной". Ощупала

ее

—

и

оказалась подобной мужчине,

после чего неоднократно соединялись».

В разбираемом аспекте данный случай показателен

тем, что,

несмотря

на как

будто

бы

сим-

метричную двуполость, описанный гермафродит

все же

действует

в

женском обличье, под-

тверждая

тем

самым базовое представление

о

преимущественном характере транссексуального

превращения

инь [/] в ян

[1]. Сходным образом

и в

повести

Ли Юя

«Двуполое чудо» (рус.

пер.:

Д.Н. Воскресенский, 2002) младенец-гермафродит сначала воспринимается как девочка,

а

затем

как мальчик,

в

какового постепенно

и

превращается

под

влиянием чудотворных

сил. Там же

приведено

и

народное наименование полумужчины-полуженщины — «каменная дева».

В

свою

очередь, такая первичность

инь [1]

отражает вполне здравое представление

о

доминантности

женского начала

в

детородном процессе, чему соответствует универсальный образ праматери

всего сущего,

или

«таинственной самки» (сюань пинь), упомянутой

в

«Дао

дэ

цзине»

(§ 6).

Роль женщины

Женская доминантность

в

китайском мировоззрении распространяется

и на всю

сексуальную

сферу, которая

в

целом определяется женским символом инь

[

1].

Об

этом же сигнализирует

и

еще

один важнейший символ — «киноварь» (дань

[3]),

который,

с

одной стороны, знаменует собой

женщину

(в

противоположность «свинцу», знаменующему собой мужчину), обладательницу

«киноварной щели» (дань

сюэ), с

другой

—

является общим определением алхимии

как в

зна-

чительной мере основанной

на

эротологии теории

и

практики продления жизни,

а

также служит

обозначением важнейших центров сексуальной энергии

в

теле человека

— его

«киноварных

полей» (дань тянь).

В

китайской медицине апогеем этой тенденции стала теория «пестования/

вскармливания»

или

«взращивания [силы] инь [1]»

(ян

инь, цзы инь) ученика Чжу Си (1130—1208;

см.

т. 1) в

четвертом поколении

Чжу

Чжэнь-хэна (1281—1358), который вопреки господство-

вавшей установке

на

сбережение мужской силы выдвинул тезис

о

том,

что

«[сила]

ян

[1] обычно

избыточна,

а

[сила]

инь [/]

обычно недостаточна», поэтому именно последнюю следует «песто-

вать/вскармливать»

и

«взращивать». Данная теория была сформулирована

в

виде прямой анти-

тезы древним эротологическим трактатам,

где

(напр.,

в

«Секретных приемах

для

пестования

нефритовых покоев») героем выступал мужчина, «пестующий [силу]

ян [/]», а

антигероем

—

женщина, «знающая путь-дао пестования [силы] инь

[

/]».

В китайской литературе указанная «проиньская» тенденция отзывалась идеями

не

просто эман-

сипации,

но и

феминизма.

К

примеру, как отметил В. Эберхард

в

«Словаре китайских символов»

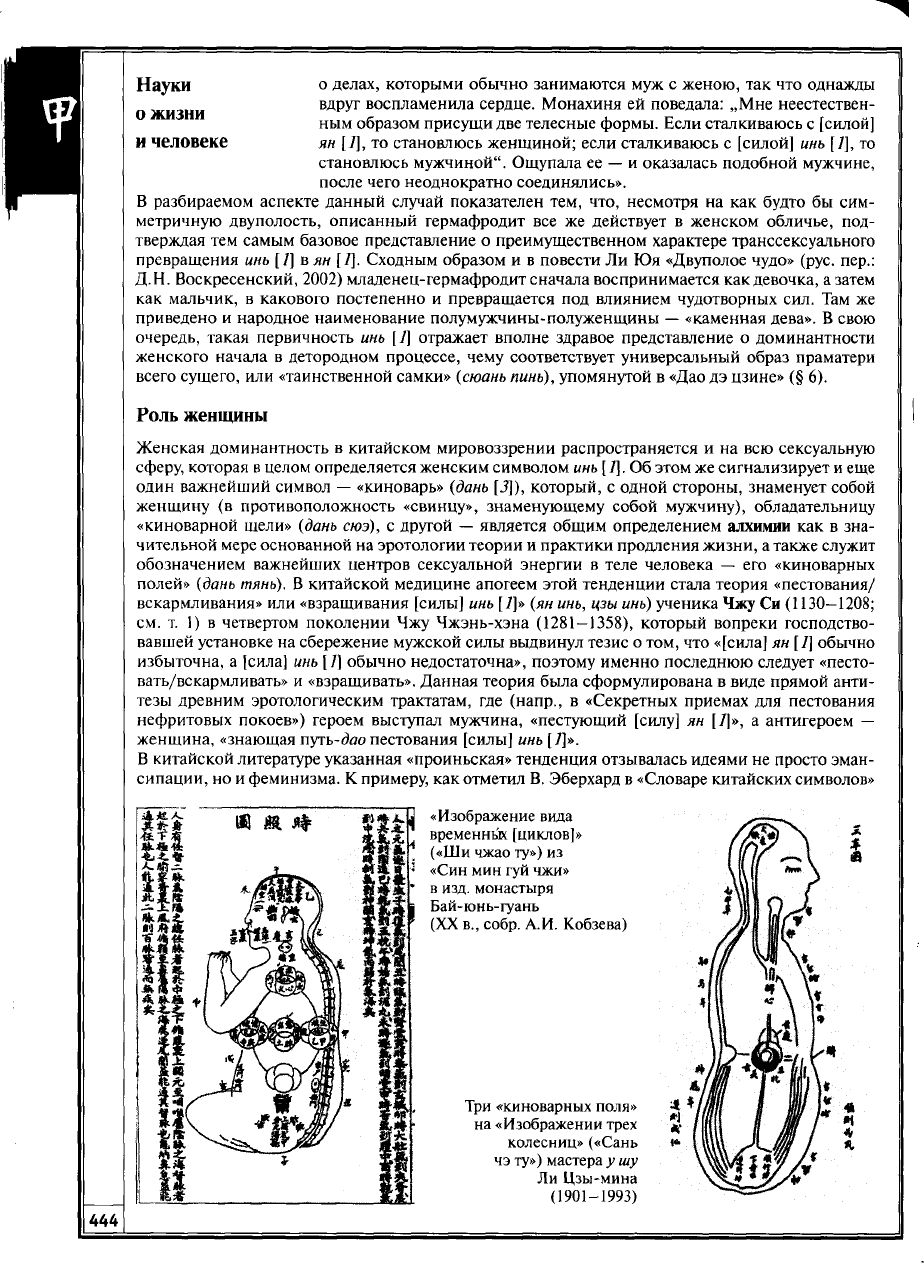

«Изображение вида

временных [циклов]»

(«Ши чжао ту»)

из

«Син мин гуй чжи»

в изд. монастыря

Бай-юнь-гуань

(XX в., собр. А.И. Кобзева)

Три «киноварных поля»

на «Изображении трех

колесниц» («Сань

чэ ту») мастера

у

шу

Ли Цзы-мина

(1901-1993)

444

(«А Dictionary of Chinese Symbols», p. 176), «в популярном романе „За-

Эротология

щита от демонов" („Пин яо чжуань"), замечательном документе XVII в.

(возможно, более раннем, ибо точная датировка не установлена), ска-

зано,

что сексуальная энергия одинаково интенсивна у мужчин и жен-

щин, следовательно, если мужчине позволено иметь более чем одну

женщину, то стоит ли порицать женщину, совершающую то же самое?»

Поразительно, что даже в таком, казалось бы, всецело подвластном женщине процессе, как

деторождение, маскулецентрично настроенные западные мыслители, наоборот, усматривали

господство мужского начала. Немезий Эмесский считал женское семя бесполезно для зачатия

испускаемым мимо матки или же вообще неполноценным и бесплодным (см., напр.: «О при-

роде человека», гл. 25, 247).

В древнекитайских эротологических сочинениях противоположный подход нашел свое

проявление в том, что главные тайны в них раскрывают женские персонажи (Чистая дева

—

Су-

нюй,

Темная дева — Сюань-нюй, Избранная дева — Цай-нюй; обе ст. см. т. 2). Это представление

закрепилось и в художественной литературе. Например, в самом знаменитом китайском романе

«Сон в красном тереме» («Хун лоумэн», рус. пер.: В.А. Панасюк, 1958) ЦаоСюэ-циня (1724—1764;

обе ст. см. т. 3) предваряющие первое соитие «тайные» (ми [/]) наставления о «делах облака и

дождя» (юнь юй чжи ши) и «вхождении во внутренние покои» (жу фан) главному герою Бао-юю

дает фея Предостерегающая от химер (Цзин-хуан сянь-гу). Р. ван Гулик указал, что «в древних

мифах и легендах женщины наделяются особой магической силой. Еще более важно, что

в „пособиях по сексу" — известные образцы которых относятся к началу нашей эры, но которые

несомненно восходят к более глубокой древности — женщина предстает как хранительница

тайн секса, владеющая совокупностью всех сексуальных знаний. Во всех текстах, где говорится

о сексуальных отношениях, женщина выступает в роли искусной наставницы, а мужчина —

в роли невежественного ученика» (пер. A.M. Кабанова).

Это очередной раз ярко контрастирует с общей ориентированностью данных произведений на

мужчину. Вся парадоксальность ситуации отчетливо высвечена в даосском апокрифе

«Неофициальное жизнеописание ханьского государя Воинственного» / «Внутреннее предание

о ханьском У-ди» («Хань У-ди нэй чжуань», ГУ—VI вв., фр. пер.: K.M. Schipper, 1965; рус. пер.:

К.И. Голыгина, 1994), где сказано, что секретные способы сохранения спермы передавались

только от одной женщины другой раз в четыре тысячи лет, а их первое раскрытие мужчине —

ханьскому государю Воинственному (ХаньУ-ди, Лю Чэ, 157—87 до н.э., правил со 141 до н.э.; см.

т. 2, 3, 4) — произошло в начале нового временного цикла в 110 г. до н.э. при его встрече

с женскими божествами Матушкой Владычицей Запада (Си-ван-му; см. т. 2) и Госпожой Высше-

го Начала (Шан-юань фу-жэнь). В эротологических трактатах рассматриваемый парадокс дове-

ден до предела рекомендацией скрывать от женщин полученные от них же сведения, дабы они

сами не оказались победительницами в сексуальной борьбе за животворную энергию. Напри-

мер,

в «Секретных приемах для нефритовых покоев» о той же Си-ван-му сказано, что она

«пестуя [силу] инь [1], постигла путь-дао и совокупление с нею немедленно приносило утрату

здоровья мужчины, а ее лицо становилось ярким и гладким»; «Си-ван-му не имела мужа и лю-

била совокупляться с юношами, поэтому не следует такому учить весь свет, что за нужда по-

вторять за Си-ван-му!». Общий же вывод гласил: «Мужи, пестующие [силу] ян [/], не должны

позволять женщинам овладевать этим искусством, ибо это не только не принесет обретений

[силе] ян [/], но и обернется утратами здоровья, ведь, как говорится, если даешь другому острое

оружие, то потом с ним не справишься».

В таком неожиданно высоком эротологическом статусе женщин в маскулецентричной и поли-

гамной культуре традиционного Китая, где «мужчина почитался, а женщина презиралась» («Ле-

цзы», гл. 1; см. т. 1), Р. ван Гулик усматривал один из аргументов в пользу гипотезы о том, что

«древнейшее китайское общество

было организовано по принципу

матриархата» и, «хотя с эпохи Чжоу

(XII/XI-III вв. до н.э. - А.К.) ки-

тайское общество было преиму-

щественно патриархальным, до

и/или при династии Инь (XVII/

XV-XII/XI вв. до н.э. - А.К.)

в нем доминировало женское на-

чало». Обосновывая эту гипотезу,

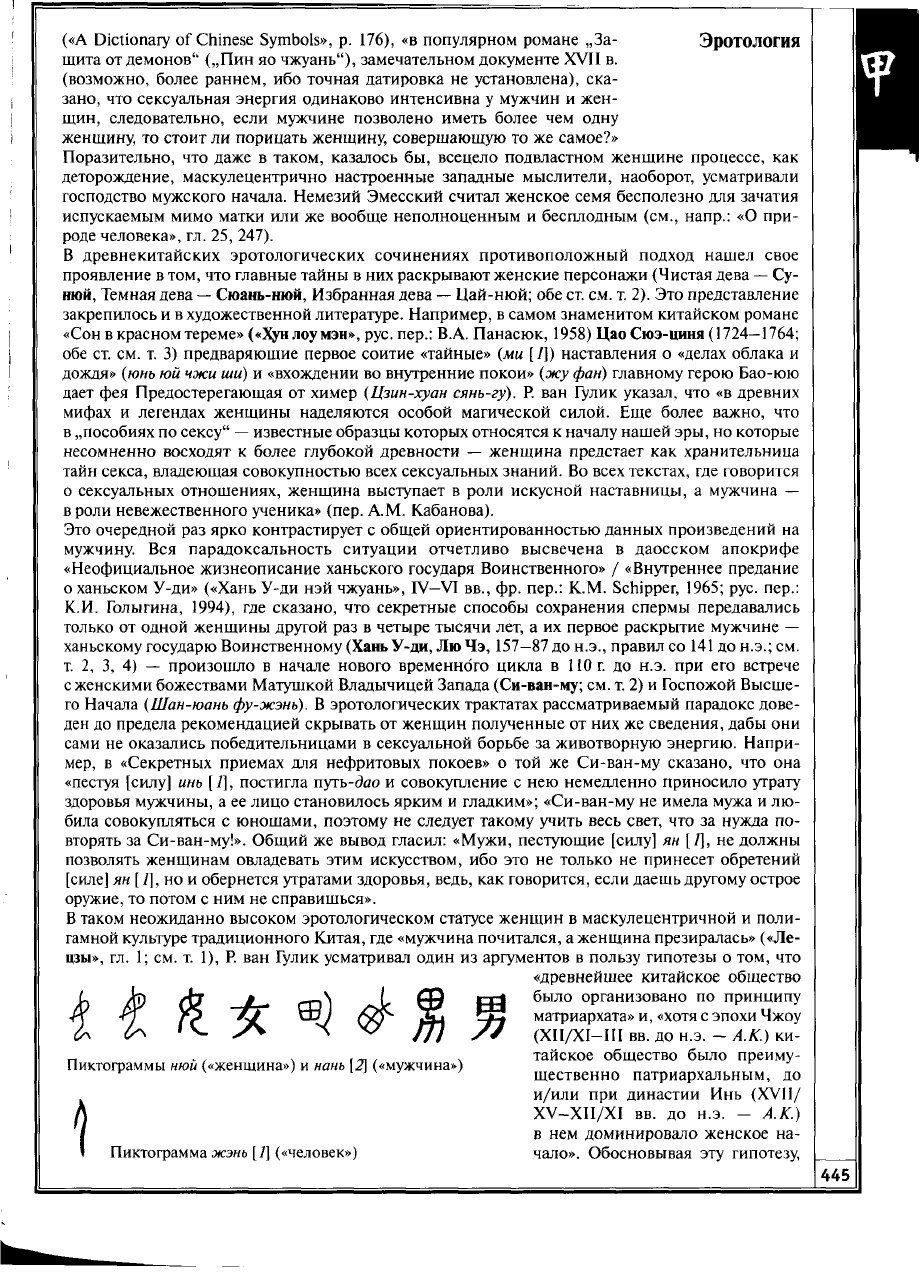

Пиктограммы нюй («женщина») и нань

[2]

(«мужчина»)

1

Пиктограмма жэнь

[1]

(«человек»)

445

Науки

о жизни

и человеке

он привел еще рад аргументов. Во-первых, анализ исходных графем

иероглифов «женщина» (нюй) и «мужчина» (нань [2]) позволяет «пред-

положить, что если иньцы воспринимали женщину прежде всего как

кормящую мать, то мужчину они ассоциировали с его деятельностью по

возделыванию земли и заботами по поддержанию семьи, — подобное

разделение функций является указанием на существование матриар-

хата». Сюда следует добавить, что главное отличие пиктограммы нюй от графического этимона

жэнь

[

/] («человек»), представляющего фигуру стоящего человека, в согнутых ногах (на коленях

или на корточках) и скрещенных руках, а эти признаки древнейшего понятия женщины могут

трактоваться по-разному, не только в производственно-бытовом, но и социальном (поза при-

ниженности) или религиозном (ритуальная поза) аспекте.

Во-вторых, в цветовой символике издавна приоритет отдавался красному цвету как обозначе-

нию «созидательного начала, сексуальной силы, жизни, света и счастья». При этом в «китайской

алхимической и эротологической литературе мужчина постоянно называется „белым", а жен-

щина „красной" (нань бай нюй чи), а голые тела на эротических картинках часто выкрашивались

в соответствующие цвета. Подобная цветовая символика позволяет предположить, что в древние

времена женщину в сексуальном отношении ставили выше мужчины». Видимо, определяющим

фактором в подобной символизации стало стандартное представление о том, что физиологи-

ческим носителем мужского семени является белая сперма, а женского семени

—

красная кровь.

Однако эта «естественная» ассоциация чревата очередной антиномией, поскольку в основопо-

лагающей для традиционного мировоззрения системе корреляций белый цвет — атрибут жен-

ских сущностей: запада, осени, металла, а красный — мужских сущностей: юга, лета, огня.

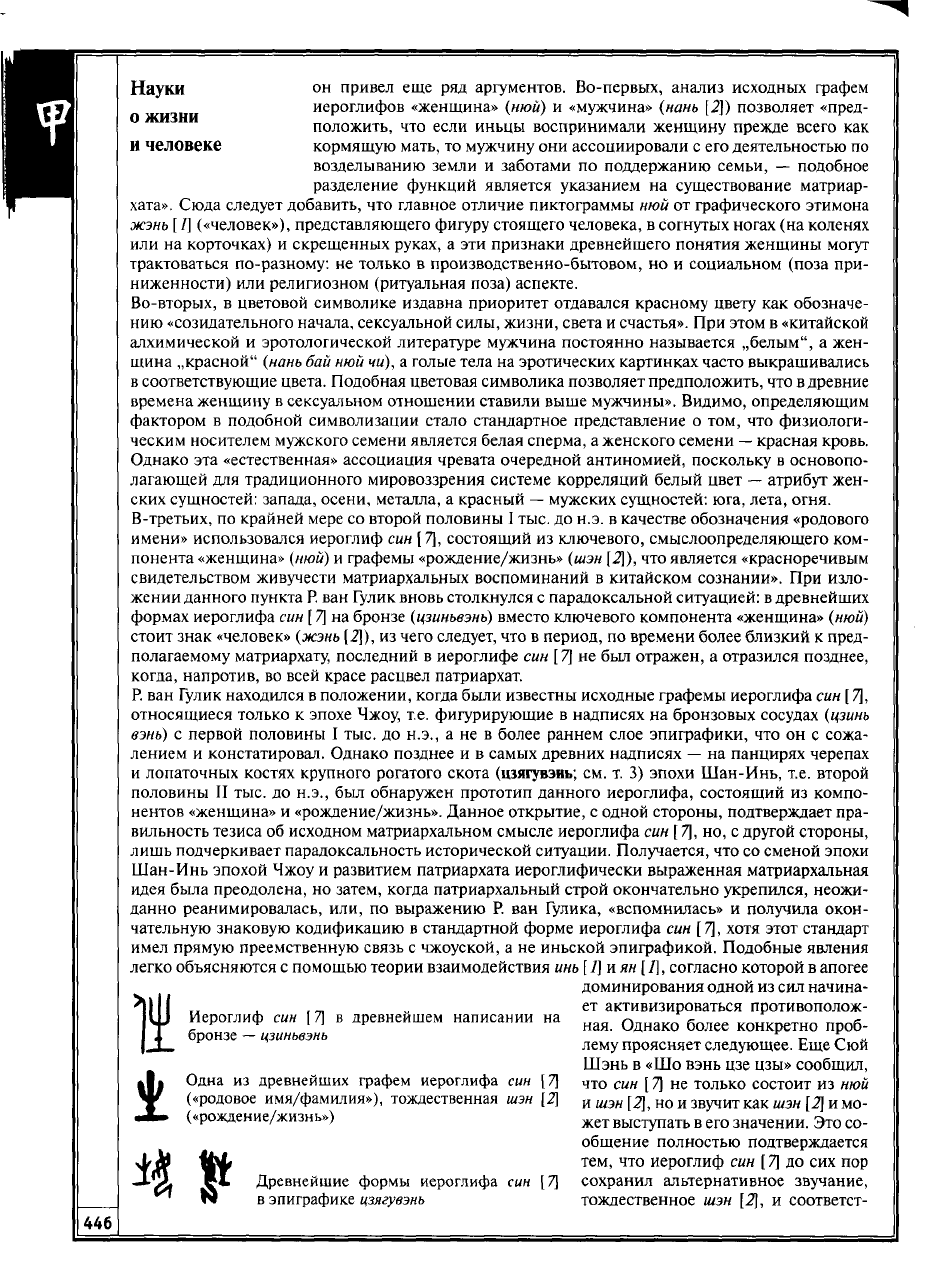

В-третьих, по крайней мере со второй половины I тыс. до н.э. в качестве обозначения «родового

имени» использовался иероглиф

сын

[7], состоящий из ключевого, смыслоопределяющего ком-

понента «женщина» (нюй) и графемы «рождение/жизнь» (шэн [2]), что является «красноречивым

свидетельством живучести матриархальных воспоминаний в китайском сознании». При изло-

жении данного пункта Р. ван Гулик вновь столкнулся с парадоксальной ситуацией: в древнейших

формах иероглифа син

[ 7]

на бронзе (цзиньвэнь) вместо ключевого компонента «женщина» (нюй)

стоит знак «человек» (жэнь [2]), из чего следует, что в период, по времени более близкий к пред-

полагаемому матриархату, последний в иероглифе син

[ 7]

не был отражен, а отразился позднее,

когда, напротив, во всей красе расцвел патриархат.

Р.

ван Гулик находился в положении, когда были известны исходные графемы иероглифа син [7],

относящиеся только к эпохе Чжоу, т.е. фигурирующие в надписях на бронзовых сосудах (цзинь

вэнь) с первой половины I тыс. до н.э., а не в более раннем слое эпиграфики, что он с сожа-

лением и констатировал. Однако позднее и в самых древних надписях — на панцирях черепах

и лопаточных костях крупного рогатого скота (цзягувэнь; см. т. 3) эпохи Шан-Инь, т.е. второй

половины II тыс. до н.э., был обнаружен прототип данного иероглифа, состоящий из компо-

нентов «женщина» и «рождение/жизнь». Данное открытие, с одной стороны, подтверждает пра-

вильность тезиса об исходном матриархальном смысле иероглифа син [7], но, с другой стороны,

лишь подчеркивает парадоксальность исторической ситуации. Получается, что со сменой эпохи

Шан-Инь эпохой Чжоу и развитием патриархата иероглифически выраженная матриархальная

идея была преодолена, но затем, когда патриархальный строй окончательно укрепился, неожи-

данно реанимировалась, или, по выражению Р. ван Гулика, «вспомнилась» и получила окон-

чательную знаковую кодификацию в стандартной форме иероглифа син

[

7],

хотя этот стандарт

имел прямую преемственную связь с чжоуской, а не иньской эпиграфикой. Подобные явления

легко объясняются с помощью теории взаимодействия инь

[ Л

и ян

[

Л, согласно которой в апогее

доминирования одной из сил начина-

1

t

Иероглиф син

[ 7]

в древнейшем написании на

бронзе — цзиньвэнь

Одна из древнейших графем иероглифа син [7]

(«родовое имя/фамилия»), тождественная шэн [2]

(«рождение/жизнь»)

Древнейшие формы иероглифа син [7]

в эпиграфике цзягувэнь

ет активизироваться противополож-

ная.

Однако более конкретно проб-

лему проясняет следующее. Еще Сюй

Шэнь в «Шо вэнь цзе цзы» сообщил,

что син

[ 7]

не только состоит из нюй

и шэн [2], но и звучит как шэн

[2]

и мо-

жет выступать в его значении. Это со-

общение полностью подтверждается

тем, что иероглиф син

[ 7]

до сих пор

сохранил альтернативное звучание,

тождественное шэн [2], и соответст-

446

вуюшее значение, в котором он употреблялся, например, в «Гуань-цзы»

Эротология

и мавандуйских текстах. Более того, согласно «Большому словарю иерог-

лифов китайского языка» («Хань юй да цзы дянь». Т. 3. Чэнду, 1987,

с. 1037), в древнейшей эпиграфике син

[ 7]

встречается в форме, тождест-

венной шэн [2]. Исходное совпадение звучания, значения и начертания

с шэн [2] свидетельствует о главном смысле син [7], связанном с рож-

дением и потому естественным образом соединившем его с ключом «женщина» (нюй).

«В-четвертых,

—

писал Р. ван Гулик, — в древних династийных легендах сообщается, что некогда

наследование власти правителями (или, возможно, главами кланов) переходило отдела к внуку,

таким образом пропускалось целое поколение родственников по мужской линии (см., напр.,

„Ши цзи", цз. 1.

—

А.К.).

Вне всяких сомнений, у социологов есть все основания истолковывать

эту традицию как пережиток стадии перехода от матрилинейного к патрилинейному принципу»

(пер.

A.M. Кабанова). К изложенному следует добавить, что в самой китайской культуре при-

сутствовало не только общее признание высокозначимости женского начала как равноценности

силы инь [У] силе ян [1], но и вполне конкретное представление о первичности матриархата.

К примеру, в философском трактате IV в. до н.э. «Шан цзюнь шу» («Книга правителя [области]

Шан», рус. пер.: Л.С. Переломов, 1968; см. т. 1) седьмая глава начинается словами: «После воз-

никновения неба и земли стали рождаться люди. В те времена люди знали своих матерей, но не

знали своих отцов». Дословно совпадающее описание первобытного существования, когда «лю-

ди знали своих матерей и не знали своих отцов», содержится в другом классическом памятнике

той эпохи «Чжуан-цзы» (гл. 29, рус. пер.: Л.Д. Позднеева, 1967; В.В. Малявин, 1995; см. т. 1).

В подобном идейном контексте эротологическая литература также демонстрировала тенденцию

к предельной архаизации женской доминанты.

Мифологические и исторические истоки

В частности, это выражалось в клишированной форме диалога между одной из вышеуказанных

наставниц в искусстве «внутренних покоев» и наставляемым ею Хуан-ди (Желтым императо-

ром/первопредком), который традиционно считался великим культурным героем и идеальным

государем «высокой древности», а согласно основоположнику китайской историографии Сыма

Цяню (II—I вв. до н.э.; см. т. 1), был первым историческим императором, правившим в середине

III тыс. до н.э. Следовательно, с мифологическим образом Хуан-ди соединяются идеи сек-

суальной доминантности женского начала и предельной древности эротологической традиции,

своими корнями восходящей к самим истокам китайской цивилизации. По-видимому, прежде

всего на этом двуедином основании Хуан-ди стал особенно почитаться в качестве даосского

и медицинского божества. Одно из первоначальных наименований даосизма

—

«учение Хуан-ди

и Лао-цзы» (Хуан Лао-сюэпай; см. т. 1), и его же именем назван первый главный трактат тради-

ционной китайской медицины «Канон Желтого императора о внутреннем» («Хуан-ди нэй

Иллюстрация к «Ле сянь

цюань чжуань» («Полное

[собрание] преданий о бес-

смертных») Ван Ши-чжэня

(1526-1590), представляю-

щая мифологический сюжет

из «Чжуан-цзы» (гл. 11)

о воплощении Лао-цзы

в облике патриарха

эротологии Гуан-чэн-цзы,

наставляющего Хуан-ди

Иллюстрация к «Ле сянь

цюань чжуань», представляю-

щая Пэн-цзу

—

прямого по-

томка Хуан-ди в 6-м поко-

лении, долгожителя,

прожившего более 800 лет,

и основоположника эротоло-

гии и эротофармакологии

Науки

цзин», III—I

вв. до

н.э.). Именно

в

даосизме приоритет отдавался жен-

скому началу,

а

исходные формы китайской медицины были максималь-

О ЖИЗНИ

/-

но эротологизированы,

о чем

убедительно свидетельствует корпус соот-

и человеке

ветствующих древнейших текстов

из

Мавандуя

(о

них см. ниже).

Китайская эротология как синтез даосской

и

медицинской мысли также

почитала Хуан-ди своим основоположником, достигшим бессмертия

с помощью эротологически фундированного использования тысячи двухсот жен.

В

первом

же

исторически документированном списке эротологической литературы, содержащемся

в

биб-

лиографической главе «Хань

шу»

(«Книга

[об

эпохе] Хань»)

— «И

вэнь чжи» («Трактат

об ис-

кусных

и

изящных текстах»), отмечено сочинение «Хуан-ди сань

ван ян ян

фан» («Способы

пестования [силы]

ян

[1], [восходящие

к]

Желтому императору

и

трем государям»).

Уже

в

«Цзо чжуани» («Предание

Цзо [о

канонической летописи „Вёсны

и

осени"]», Чжао-гун,

17-й г., осень; см. т.

1) в

записи, относящейся

к

525

г.

до

н.э., представлена изложенная потомком

Хуан-ди — Тань-цзы, правителем маленького государства Тань (совр. пров. Шаньдун), теория,

согласно которой

в

начале человеческой истории первые божества-правители соотносили свою

деятельность

с

одним

из

пяти символических «образцов»

(цзи

[2]): «облако»

(юнь [8]),

«огонь»

(хо

[/]),

«вода» (шуй), «дракон» (лун), «птица» (няо).

В

дальнейшем

эта

теория легла

в

основу

традиционной китайской историософии, связывавшей последовательность эпох правления

со

сменой господств того

или

иного элемента

из

системы

у син (см. т. 1) в их

пятеричном цикле

(почва — дерево

—

металл

—

огонь — вода;

см.,

напр., «Люй-ши чунь цю», XIII,

2).

Таньский

правитель, возможно, знаковая фигура

в

данном контексте, поскольку

с

его именем связан один

из эротологических трактатов, упомянутых

в

династийной истории

Суй

(581—618) («Суй шу»

—

«Книга [об эпохе] Суй», нач. VII

в., гл.

«Цзин

цзи

чжи» — «Трактат

о

канонической литературе»;

см.

т. 4),

— «Тань-цзы

шо инь ян

цзин» («Канон изъяснений

инь

[1]

и ян

[1] Учителем Танем»),

Представившись «сведущим

о

своем предке»,

он

сообщил,

что

«образцом»

для

последнего было

облако,

а

затем «облачное предопределение»

(юнь мин)

Хуан-ди засвидетельствовал

и

кодифи-

цировал Сыма Цянь («Ши цзи»,

цз. 1).

Облако

же в

китайской культуре искони является важнейшим эротическим символом.

«С

неза-

памятных времен, — писал

Р. ван

Гулик, — китайцы воспринимали облака

как

яичники земли,

которые оплодотворяются дождем — небесной спермой» (пер. A.M. Кабанова).

В

паре

с

«дож-

дем»

(юи

113]) иероглиф «облако»

(юнь

[8]) образует терминологическое сочетание

юнь

юй, бук-

вально означающее половой

акт и

использующееся

в

заглавиях книг

о

китайской эротике

(см.,

напр.:

Etiemble, 1969;

A.

Beurdley

et al.,

1969). Развитая эротическая символика

как

«облака»

(«тучки»),

так и

«дождя» уже присутствует

в

«Оде высоким [горам] Тан» («Гао Тан фу», рус. пер.:

В.М. Алексеев, 1958) знаменитого поэта

III

в.

до

н.э. Сун

Юя

(см. т. 3),

а в

прозаическом шедевре

XVIII

в.

«Сон

в

красном тереме» (гл.

5)

радости «облака

и

дождя» прямо определены

как

конеч-

ный продукт «похоти»

(сэ) и

«чувственности»

(цин [2]).

О бытовом проявлении этой символики, продолжавшей оставаться реально действующим куль-

турным фактором

и в XX в.,

оставил личное свидетельство академик, корифей отечественного

китаеведения В.М. Алексеев (1966): «Путешествуя

в

1907 г.

по Северному Китаю,

я

нередко видел

в

харчевнях пор-

нографические лубки, висящие над очагом рядом

с

ико-

ной кухонного бога Цзао-вана

(см. т. 2.

—

А.К.).

На мой

недоуменный вопрос мне отвечали: „для дождя". Счита-

ется,

что акт,

который по-китайски называется „туча

и дождь"

(ибо

отношения двух полов напоминают

от-

ношения неба

—

мужского начала

—

к

земле

—

женскому

началу, т.е. дождь), должен предупреждать пожар,

и

поэ-

тому картинки наклеиваются

над

очагом,

где

чаще всего

возникают пожары. Замечу, кстати,

что

китайские скаб-

резные картинки

в

отличие

от

японских, например,

ли-

шены каких-либо непристойных надписей».

Таким образом, правление Хуан-ди издревле считалось

отмеченным символом

с

ярко выраженным эротическим

смыслом, чему вполне соответствовали

и

приписывае-

Каменный барельеф эпохи Хань, вырытый

у

горы Пэншань

в пров. Сычуань

448

мые ему деяния. В частности, в гл. 6 даосского памятника II в. до н.э.

Эротология

«Хуайнань-цзы» («[Трактат) Учителя из Хуайнани»; см. т. 1,3) сказано,

что Хуан-ди «упорядочил пневму [сил] инь [1] и ян [/]», «разделил муж-

чин и женщин, разъединил самок и самцов».

Хотя, как это вообще принято в Китае считать все существующим от

века, истоки эротологии возводятся традицией к самым первым шагам

цивилизации, совершавшимся под руководством Хуан-ди, рациональным зерном подобной ге-

неалогии можно признать лишь указание на тотальную эротизированность данной культуры,

пронизывающую все ее основные символы и категории. Что же касается эротологии как само-

стоятельной дисциплины, то более приемлемой выглядит также выделяемая традицией дата,

а именно указанный в «Неофициальном жизнеописании ханьского государя Воинственного»

110 год до н.э. До недавнего времени западная наука подвергала сомнению подобную датировку,

связанную с легендой, подчеркивая также, что основной корпус сохранившихся до наших дней

древнекитайских эротологических текстов был написан в III—VII вв. н.э. Однако современный

научный взгляд на эту проблему изменился. Начнем с последнего аргумента. Во-первых, пись-

менная фиксация в указанные века еще не означает, что именно тогда данные произведения

были созданы, а не просто переписаны (отредактированы, переделаны и т.п.). Во-вторых, уже

в древнейшем в Китае библиографическом каталоге «И вэнь чжи» («Трактат об искусных

и изящных текстах») из официальной истории династии Западной Хань (206 до н.э. — 8 н.э.) —

«Книги [об эпохе] Хань» («Хань шу», I в.) приведен специально выделенный список из восьми

аналогичных произведений общим объемом в 191 «свиток» (цзюань). Этому разделу дана

следующая характеристика: «[Искусство] внутренних покоев является пределом чувственности

и природы (цин син, см. син [1] в т. 1), границей высшего Пути (чжи дао). Поэтому святомудрые

правители, наложив ограничения на внешнюю музыку-радость (юэ [1]/лэ), дабы держать в узде

внутреннюю чувственность, создали для этого регулирующие тексты. „Предание [Цзо о кано-

нической летописи 'Вёсны и осени']" („[Цзо] чжуань") гласит: „Первые правители создали

музыку-радость, чтобы регулировать [все] сто дел („Цзо чжуань", Чжао-гун, 1-й год. —

А.К.).

Если музыка-радость регулируется, то наступают благоденствие и долголетие. Впадающий

в заблуждение, пренебрегая указанным, тем самым рождает болезни и губит [свое] природное

предопределение (мин [1]; см. т. 1)"».

В-третьих, специальное исследование древнейших памятников китайской письменности обна-

руживает в них различные следы эротологической традиции. Об этом, например, свидетель-

ствует приведенная в «И вэнь чжи» цитата из «Цзо чжуани», которая там входит в состав на-

турфилософско-медицинско-эротологического текста (рус. пер.: Е.П. Синицын, 1973), привя-

занного к истории о цзиньском правителе, заболевшем от половых излишеств. Данный текст

может быть датирован VI—IV вв. до н.э., т.е. тем же периодом, когда был создан «Канон Пути

и благодати» («Дао дэ цзин»), в котором также присутствуют аналогичные пассажи (см., напр.,

§ 61). Наконец, в-четвертых, среди выдающихся археологических открытий, совершенных

в КНР в начале 1970-х годов (курган Мавандуй, окр. Чанша, пров. Хунань), одной из сенсаций

явилось обнаружение самых древних из имеющихся на сегодняшний день китайских эрото-

логических трактатов: «Ши вэнь» («Десять вопросов», рус. пер.: Е.А. Торчинов, 1993), «Хэ инь

ян» («Сочетание женского и мужского»), «Тянь-ся чжи дао тань» («Рассуждения о высшем Пути

«Бамбук у алтаря» Сцена в публичном доме Вуаеризм

Науки в

Поднебесной»,

рус. пер.: Е.А.

Торчинов,

1994; В.В.

Малявин,

1994)

п

ш,„ии

и Д

Р>

кот

орые датируются ГУ-Ш вв.

до

н.э.

и

находились

в

захоронении

О

ЖИлпИ

гт

II в.

до

н.э.

И

человеке

Следовательно, традиционная дата возникновения эротологии

в

Китае

ныне

не

только научно подтверждена,

но

даже

и

удревнена. Таким

образом, согласно достаточно достоверным свидетельствам древне-

китайских письменных памятников,

по

крайней мере уже

в

эпоху Хань (206

до

н.э. —

220 н.э.)

в Срединном государстве получили широкое распространение эротологические трактаты,

со-

держание которых охватывало весьма обширный круг вопросов:

от

философии космического

эроса

до

практических наставлений

о

совокупительных (копулятивных) позах, любострастных

телодвижениях (фрикциях)

и

связанных

с

половой функцией снадобьях (афродизиаках). Подоб-

ные сочинения

по

искусству «спальных (нефритовых, внутренних) покоев» первоначально

имели серьезный научный статус

и

ставились

в

один

ряд с

традиционной медициной.

Об

этом

в первую очередь свидетельствуют найденные

в

Мавандуе трактаты, которые практически

не-

возможно разделить

на

эротологические

и

медицинские: они представляют собой единое учение

о «пестовании жизни».

Уже

к

IV—III

вв. до н.э. это

учение достигло столь высокого развития,

что, в

частности,

в нем

использовалась весьма богатая

и

красочная терминология

для

обозначения половых органов

и

их

частей.

К

примеру,

в

конце мавандуйского текста

«Ян шэн

фан» («Способы пестования

жизни») присутствует «Изображение проема самки» («Пинь

ху

ту»),

на

котором схематический

рисунок женского полового органа сопровождается восьмью терминами,

а с

учетом плохой

сохранности писчего материала (шелковой ткани) есть основание предполагать утрату

еще

четырех терминов.

Для

сравнения отметим,

что

современное медицинское изображение вульвы

обходится десятком пояснительных терминов.

Проблемы терминологии

Оборотной стороной такого разнообразия китайских генитальных терминов является проблема

их точной анатомической идентификации.

К

примеру, уже

на

«Изображении» фигурирует встре-

чающийся также

в

«Секретных приемах

для

нефритовых покоев», «Учителе Проникшем-в-та-

инственную-тьму» («Дун-сюань-цзы»,

рус.

пер.:

А.И.

Кобзев, 1993/2002;

см.

Дун-сюань

в т. 2),

«Утратах

и

обретениях

в

обладании женщиной» загадочный бином

май ни,

буквальное значение

которого «пшеничные зубы» прежде всего напоминает знаменитую vagina dentata.

Об

этой

ми-

фологеме специально писала

К.

Палья

(С.

Paglia,

р. 1947) в

первой, вводной главе своей зна-

менитой книги «Сексуальные маски»/«Личины сексуальности» ("Sexual Personae", 1990): «Миф

североамериканских индейцев

о

зубастой вагине (vagina dentata)

—

чудовищно-зримое вопло-

щение идеи женской власти

и

мужского страха. Вагина всякой женщины метафорически обла-

дает потайными зубами, ибо выходит

из

нее мужчина меньшим, чем входит. Основная механика

зачатия требует

от

мужчины действия,

а от

женщины — всего лишь пассивного принятия. Поэ-

тому

на

самом деле секс, рассматриваемый

как

естественное,

а не

общественное взаимодей-

ствие, предстает своего рода осушением мужской энергии женской наполненностью. Физи-

ческое

и

духовное оскопление

— вот

опасность, подстерегающая мужчину

при

половых сно-

шениях

с

женщиной. Латентный вампи-

ризм женщины

не

социальное отклоне-

ние,

но

развитие материнской функции,

к выполнению которой

она с

дотошной

скрупулезностью подготовлена природой.

Для мужчины каждый половой

акт

—

воз-

вращение

к

матери

и

капитуляция перед

ней.

Для

мужчин секс

—

борьба

за

иден-

тичность.

В

сексе мужчина поглощается

и вновь выпускается

на

свободу породив-

шей

его

хищной силой, женственным

драконом природы» (пер.

С.

Никитина).

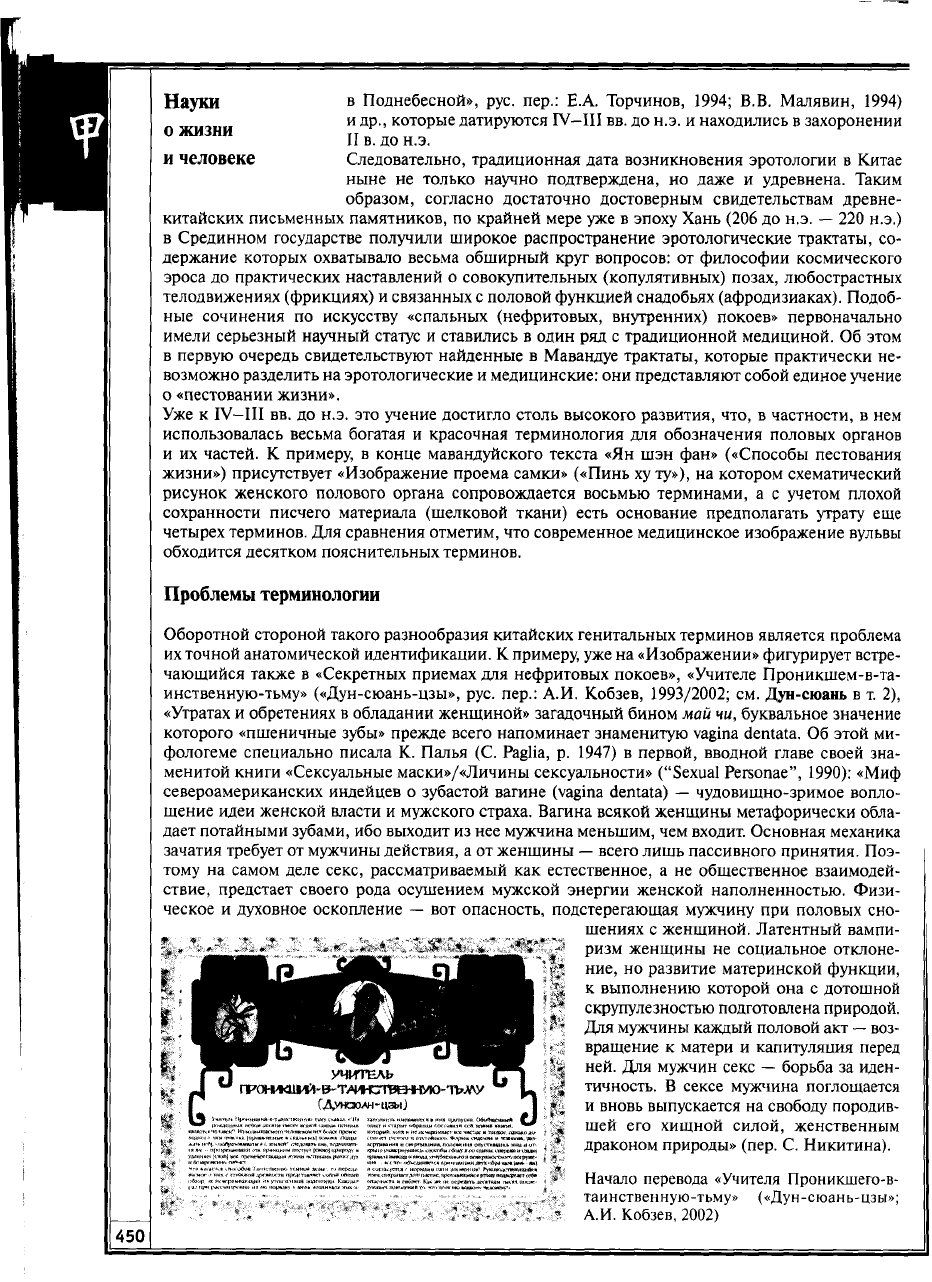

Начало перевода «Учителя Проникшего-в-

таинственную-тьму» («Дун-сюань-цзы»;

А.И. Кобзев, 2002)

450

Ранее этот мифологический мотив, связанный с комплексом кастрации

Эротология

и обрядом инициации, подробно описал В.Я. Пропп (1895—1970) во

впервые опубликованной в 1946 г. книге «Исторические корни волшеб-

ной сказки» (IX, 19), где отметил его распространение как у амери-

канских индейцев, так и у сибирских народов со ссылкой на фиксацию

Л.Я. Штернбергом (1908) у гиляков (нивхов) и айну, что позволяет гово-

рить не только о типологическом, но и генетическом родстве с географически близким китай-

ским материалом. В отечественной литературе о «зубастом лоне» писали также И.С. Кон (1988),

Б.А. Успенский (1996), обнаруживший его проявление в «заветной сказке» № 13 «Щучья голова»

(изд. 1872/1997) из собрания А.Н. Афанасьева (1826-1871), и М.Н. Золотоносов (1999), соот-

несший его с образом Бабы-яги.

Хотя китайская эротология сама была пронизана подобными идеями и, как сказано в «Утратах

и обретениях в обладании женщиной» Тао Хун-цзина, «иньская пневма втягивает в себя ян [У],

в результате чего последнему постепенно наносится вред и благоприобретенное не восполняет

утраченное», а «вводящий твердым и выводящий мягким благоденствует, но вдруг умирает»,

в данном случае, несмотря на лексическое подобие, речь не идет о столь устрашающем образе.

Первым на Западе в 1937 г. на термин май чи обратил внимание выдающийся французский сино-

лог

А.

Масперо (1883—1945), переведший его словосочетанием «зазубрина в форме пшеничного

зерна» (i'indentation en forme de grain de beé), но не давший ему точного определения. Р. ван

Гулик в 1961 г. также ограничился мало что проясняющим переводом, сочетающим буквализм

с некоторой интерпретационной вольностью, — «пещера зерновой формы» (Antrum graniform)

или «пещера пшеничной формы» (Antrum tritecea forma). Во французском переводе книги Р. ван

Гулика, осуществленном Л. Эваром (L. Évard) и впервые опубликованном в 1971 г., использова-

ны описательные конструкции с тем же смыслом: «пещера в форме зерна» (la Caverne en forme de

grain) и «пещера, форма которой как у пшеницы» (la Caverne dont la forme est celle du froment).

Но там же добавлено авторское примечание, в котором со ссылкой на А. Масперо (1937) отмечен

схожий термин гу ши («хлебное зерно»), истолкованный как наименование шейки матки. Этот

семантически близкий бином соседствует с май чи и на «Чертеже», но идентифицирован Г. Леви

и Акирой Исихарой в качестве обозначения головки клитора, а сам А. Масперо подчеркивал

различие обоих терминов и непонятность май чи в отличие от указанным образом понятого гу ши.

В русском переводе A.M. Кабанова книги Р. ван Гулика без всяких комментариев говорится

о «пшеничном зерне» и «пшеничных зернах». В 1968 г. Г. Леви и Акира Исихара, переведя май чи

как «почки пшеницы» (wheat buds), впервые указали его конкретное значение — «малые половые

губы» (labium minus pudendi). Однако и оно выглядит недостаточно точным, хотя бы потому, что

совершенно так же, как «малые половые губы», определен другой термин чи чжу («красная жем-

чужина»). В 1993 г. в первой отечественной книге о китайской эротологии — «Китайский эрос»

автор настоящих строк перевел май чи как «пшеничную зубчатку», сопроводив примечанием, что

это «точно не идентифицированная передняя и поверхностная часть вульвы». Там же А.Д. Ди-

карев, принявший данный перевод, в примечании сообщил, что он «означает, очевидно, пред-

дверие влагалища». Однако имеется прямая дефиниция май чи, содержащаяся в наиболее зна-

чимом эротологическом трактате эпохи Мин (1368—1644) — «Су-нюй мяо лунь» («Сокровенные

суждения Чистой девы»), созданном в середине XVI в. Р. ван Гулик подробно описал это про-

изведение и даже опубликовал в Токио в 1951 г. его китайский оригинал. При этом, как ни

странно, он не сослался на изложенную во втором разделе «Су-нюй мяо лунь» концепцию «вось-

ми углублений» (ба гу) вагины, согласно которой последняя подразделяется в глубину на восемь

одноцуневых (ок. 2 см) уровней, большинство из наименований которых совпадает с соответ-

ствующими терминами, применявшимися в древнекитайских эротологических трактатах. Среди

этих «восьми имен» (ба мин) вторым следует май чи, означающее часть влагалища на глубине два

цуня

[2]

(ок. 4 см), а пятым гу ши, отнесенное к уровню в пять иуней [2] (ок. 10 см) глубиной.

Характерная для всей культуры традиционного Китая антропоцентрическая установка опреде-

лила весьма ранний и повышенный интерес китайских мыслителей к такому фундаментальному

аспекту человеческого существования, как половая жизнь. Древнекитайские философы сумели

рационализировать и выразить в понятийной форме свойственные вообще мифологическому со-

знанию панэротические представления о человеческой сексуальности и половой дифференциа-

ции как проявлении космических, мироуправляющих, божественных сил. Поэтому самые общие

категории китайской философии, науки, культуры обладают особыми эротическими смыслами.

Например: инь

[Г\

и ян [/] («темное-пассивное» и «светлое-активное») — «мужское» и «женское»,

син [/] («природа») — «пол», дэ [1] («благодать»; см. т. 1) — «сексуальная потенция», цзин [3]

(«дух») — «сперма» и т.д.

Науки Любовь и голод, или Эротика versus питание

о жизни „ _

Коренящаяся в архаических глубинах человеческого бытия вера в то, что

И

человеке

«любовь и голод правят миром», стала в XX в. не только мировой «ре-

лигией», но и мировой философией номер один благодаря таким своим

пророкам, как 3. Фрейд и К. Маркс. Однако следует признать, что паль-

ма первенства в формировании подобного философски и даже научно (по крайней мере в той же

степени, в какой научны фрейдизм и марксизм) обоснованного мировоззрения принадлежит

китайским теоретикам. Уже в IV в. до н.э. философ Гао-цзы сформулировал тезис: «Питание

и эротика (сэ) составляют человеческую природу» («Мэн-цзы», VI А, 4). Этот тезис был проне-

сен сквозь тысячелетия китайской истории. К примеру, в XVII в. его повторил знаменитый ли-

тератор Ли Юй в эссе «Случайное пристанище для праздных дум» (рус. пер.: Д.Н. Воскресен-

ский, 1995, разд. «Звуки и образы», гл. «Выбор наружности»). Правда, действия этих двух ука-

занных универсальных факторов человеческого существования древнекитайские мыслители

считали противоположно направленными. В упомянутом трактате III в. до н.э. «Тянь-ся чжи дао

тань» сказано, что «приносящее жизни двойное прибавление — это питание, приносящее жизни

потери — это эротика». Об общепринятости данного тезиса свидетельствует его повторение

в еще одном найденном в Мавандуе трактате III в. до н.э. «Ян шэн фан»: «Приносящее обре-

тения производительной силе (чань [1]) — это питание, приносящее утраты производительной

силе — это эротика». Поэтому и по прошествии более двух тысяч лет, уже в начале XX в. Сунь Ят-

сен (1866—1925; см. т. 1) в своей основополагающей «Программе строительства государства»

(«Цзянь го фан люэ», 1917—1919, рус. пер. 1964), начинавшейся с плана «духовного строительст-

ва»,

на первое место выдвинул изложение проблемы питания. Доказывая, что «высокий уровень

кулинарии в Китае — это показатель глубины китайской культуры», Сунь Ят-сен утверждал:

«Наш Китай, который в новейшее время во многих отношениях отстает от цивилизованных

стран, в области питания оставляет их далеко позади. Правда, пищевые продукты, открытые

в Китае, получили широкое распространение в Европе и Америке, однако совершенство китай-

ской кулинарии остается для них недостижимым». Согласившись с этим утверждением не толь-

ко выдающегося мыслителя, но и дипломированного врача, можно признать аналогичное пер-

венство китайцев и в области эротологии.

Философский и научный статус эротологии

Во избежание недоразумений сразу оговоримся: речь идет не об «искусстве любви», богатые

разновидности которого хорошо известны всем развитым культурам мира, а именно о научной

(разумеется, по своим критериям научности) и философски обоснованной эротологии. В со-

гласии с общей натуралистической ориентацией китайской мысли этот вид эротологии пред-

ставлял собой отнюдь не самостоятельную и самодостаточную дисциплину, а подраздел свое-

образной антропологии как общей теории организмически целостного человеческого сущест-

вования. В условиях отсутствия антагонистического расчленения последнего на дух и тело все,

даже самые на первый взгляд малозначительные, факторы материального воздействия на чело-

веческую плоть приобретают духовное измерение, и наоборот. В этом, кстати, состоит одна из

тайн генетического сродства философии и медицины, особенно ярко проявившегося в китай-

ской культуре.

Образ тотальной медицины, с одной стороны, вторгающейся в таинство зарождения челове-

ческой жизни, а с другой — пытающейся вскрыть черный ящик сложнейших психических

отправлений, кажется продуктом XX в., но в действительности он столь же архаичен, как

и большинство новоявленных мифологем. Прямое свидетельство тому — исходное значение

слова «знахарь», демонстрирующее древнюю веру в то, что лекарь — это универсальный «зна-

ток».

Семантика этого слова указывает на сверхъестественные интенции медицинских работ-

ников далекого прошлого, видевших в медикаменте (лат. тесИсатепШт) не просто лекарство,

но и волшебное зелье, а в особенности приворотный любовный напиток, что подтверждается

и этимологией более респектабельного и более современного термина «врач», также исходно

имевшего значение «колдун».

Соответствующий китайский термин и тоже изначально совмещал значения «врач» и «колдун»,

о чем, в частности, свидетельствует определение в древнем словаре «Гуан я» («Расширенное

„[Приближение к] классике"», III в.): «Врач — это колдун» (И у е). В свою очередь, исполь-

зованное в данной дефиниции слово у объединяет значения «колдун, шаман» и «лекарь, зна-

452