Титаренко М.Л., Кобзев А.И., Лукьянов А.Е. Духовная культура Китая: энциклопедия в 5 томах. Том 5: Наука, техническая и военная мысль, здравоохранение и образование

Подождите немного. Документ загружается.

(сюэ [3] юэ [3] фэн [1] хуа [3]). Очевидно, что и оно может быть считано

Эротология

с аверса «весенней монеты» по алгоритму справа налево, сверху вниз.

Кроме того, допустимо S-образное, как в знаменитом символе Великого

предела, движение сверху налево, затем направо и вниз, которое соот-

ветствует как одному из способов чтения легенды на первых монетах

с четырьмя иероглифами, выпущенных Ван Маном (45 до н.э. — 23 н.э.)

в начале I в., так и считыванию гуа [2] (триграмм и гексаграмм, число которых — 8 и 64 — крат-

но 4) в круговом расположении Фу-си, характерном для китайских амулетов. При таком подхо-

де образуется вполне осмысленная и адекватная своему носителю цепочка иероглифов «ветер

—

луна — снег — цветы» (фэн [1] юэ [3] сюэ [3] хуа [3]). Ее первая пара означает любовные отно-

шения и проституцию, а вторая — хлопья снега, также ассоциировавшиеся с эротикой (чунь сэ).

Сочетание «ветер — луна» образовало начальную половину и другой аналогичной формулы

фэн юэ чан синь, означающей «любовные отношения постоянны и новы» и использовавшейся

в начале VIII в. в качестве печати на руке всякой женщины, удостоившейся соития с импера-

тором.

Для уточнения порядка чтения иероглифов четырехчленной эротической формулы уместно

обратиться к ее исходному смыслу, связанному с символизацией четырех сезонов. Согласно

стандартным представлениям, принятым в китайской культуре, цветы — это образ весны,

ветер — лета, луна — осени, снег — зимы. Стоит также добавить, что середина весны (12-й или

15-й день 2-го месяца по лунному календарю) в Китае отмечалась Праздником цветов. Анало-

гичным образом середина осени (15-й или 16-й день 8-го лунного месяца) отмечалась Празд-

ником середины осени (Чжун-цю), основу которого составляет лунарная символика (Инь-ян ли;

см.

т. 2). Параллелизм обеих дат отражен в устойчивом выражении «цветочное утро, лунный

вечер» (хуа чжао юэ си), обозначающем эти два праздника. Отсюда также видна символическая

взаимосвязь луны и осени. Что же касается еще одной, не столь явной, как первые две, ассо-

циации: ветер

—

лето, то о ней свидетельствует, например, такое всемирно известное китайское

обозначение геомантии, как фэн шуй, буквально означающее оппозицию «ветер — вода», кото-

рая,

в свою очередь, коррелятивна оппозициям «юг

—

север» и «лето — зима». Также во всемир-

но известном собрании древнейшей китайской поэзии «Каноне стихов» («Ши цзин»; см. т. 1,3)

термин нань («юг»), входящий в названия двух первых разделов 1-й части (I, I и I, II), синони-

мичен термину фэн [1] («ветер»), входящему в названия остальных разделов 1-й части (I, III—I,

XV) и ее самой в целом. Подобная приоритетная коннотация «ветра» с «югом», а следовательно,

и

с «летом», по-видимому, основана на том, что с древнейших времен (II тыс. до н.э.) в Китае

иероглиф фэн [1] использовался для обозначения четырех стран света, среди которых главным

направлением считался юг (ср. с термином «ориентир», отражающим приоритетность востока),

куда должны быть обращены лик императора и стрелка компаса.

С учетом указанных идентификаций получается, что символы четырех времен года (и соответ-

ствующих им стран света) занимают в легенде «весенней монеты» следующие позиции: вверху

лето (юг), внизу весна (восток), слева осень (запад), справа зима (север). Данная диспозиция

противоречит стандартному расположению пространственно-временных обозначений на

традиционных китайских хронотопограммах, где вверху положено быть лету (югу), внизу —

зиме (северу), слева — весне (востоку), а справа — осени (западу). Чтобы разобраться в этой

проблемной ситуации, следует продвинуться дальше в рассмотрении коррелятивных рядов,

кроющихся за разбираемыми символами. Наиболее общей нумерологической моделью такого

рода пространственных четырехчастных построений в традиционном Китае служила система

пяти элементов (у син), которая при соотнесении с четырьмя сезонами зиждилась на следую-

щих соответствиях: лето — огонь, зима — вода, осень — металл, весна — дерево, что в при-

ложении к разбираемой ситуации помещает огонь

—

вверху, воду — справа, металл — слева, де-

рево

—

внизу.

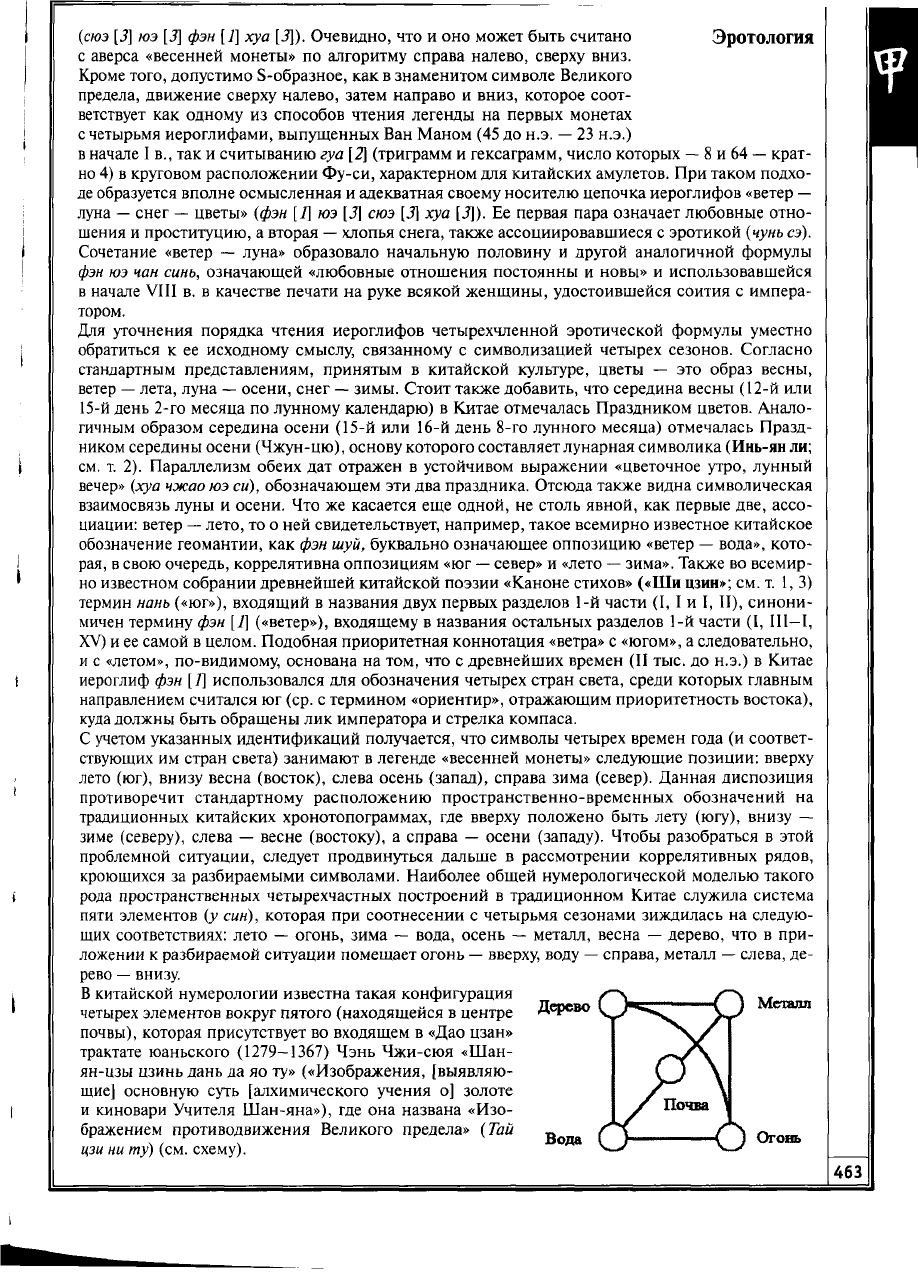

В китайской нумерологии известна такая конфигурация

четырех элементов вокруг пятого (находящейся в центре

Дерево

почвы), которая присутствует во входящем в «Дао цзан»

трактате юаньского (1279—1367) Чэнь Чжи-сюя «Шан-

ян-цзы цзинь дань да яо ту» («Изображения, [выявляю-

щие] основную суть [алхимического учения о] золоте

и

киновари Учителя Шан-яна»), где она названа «Изо-

бражением противодвижения Великого предела» (Тай д

о

цзи ни ту) (см. схему).

Науки В

этом «Изображении» элементы

не

только размещены относительно

друг друга,

как их

корреляты

в

легенде «весенней монеты»,

но и

соеди-

0 жизни

,

нены такой

же

точно связью, трансформирующей

их в

линейную

и человеке

последовательность, что явно представлено соединительными линиями,

обусловливающими порядок считывания: огонь

—

дерево

—

вода

—

[почва]

—

металл. Данный порядок, равно

как и его

аналог: ветер —

цветы — снег — луна,

в

перекодировке

на

символы времен года образует последовательность,

обратную естественной: лето — весна — зима — осень.

Эта

противоположность природе, под-

черкнутая

в

схеме Чэнь Чжи-сюя термином «противодвижение» (ни), очевидно,

и

является клю-

чом

к

объяснению загадочной аномалии легенды,

ибо

знаменует собой главную установку

китайской сексуальной алхимии

— на

омоложение,

т.е.

поворот течения времени вспять

или

«воровской трюк

с

пружиной [естества]».

Примечания

1

Указанные

два (из

восьми) чудесных меридиана (энергетических канала) человеческого тела

отвечают прежде всего

за

мочеполовую систему

и оба

начинаются

в

акупунктурной точке хуй-инь

(ЙШ

«средоточие [силы] инб»),

в

эротологических трактатах называемой пин-и

МЫ и

находящейся

в промежности. Первый

из них

связан

со

всеми иньскими меридианами

и

регулирует детородную

функцию, второй

—

со

всеми 12 основными меридианами

и

регулирует энергетику организма.

2

Меридианы солнечного (янского) света

—

ручной меридиан ян-мин толстой кишки

и

ножной

меридиан ян-мин желудка, оба оканчиваются

на

лице.

3

Три пары янских меридианов

—

тай-ян (великий

ян,

солнце), ян-мин (солнечный (янский) свет)

и шао-ян (малый ян), т.е. ручной меридиан тай-ян тонкой кишки

и

ножной меридиан тай-ян мочевого

пузыря, ручной меридиан ян-мин толстой кишки

и

ножной меридиан ян-мин желудка, ручной мери-

диан шао-ян «трех обогревателей»

и

ножной меридиан шао-ян желчного пузыря;

все

шесть окан-

чиваются

на

лице.

4

Ср.

с

реакцией бесплодной женщины, описанной Ли Юем

в

повести «Двуполое чадо»: «Только когда

ей стукнуло две семерки,

то

бишь сорок девять, она поняла, что

ее

небесное число подходит

к

пределу

и никакой надежды родить дитя

у

нее уже больше

не

осталось» (пер. Д.Н. Воскресенского).

5

Согласно традиционной китайской медицине, яички

и

почки составляют единый паренхиматозный

орган

—

внутренность-цзан

[2]

(см. след. примеч.), обозначаясь единым иероглифом шэнб [4\

и

соот-

носясь

с

одни

из

пяти элементов

(у

син)

—

водой.

6

«Пять внутренностей»

(у

изан)

—

плотные паренхиматозные органы

—

сердце, легкие, печень, селе-

зенка

и

почки; «шесть полостей»

(лю

фу) — полые внутренние органы — желчный пузырь, желудок,

тонкая кишка, толстая кишка, мочевой пузырь, «три обогревателя».

Эротология

и

медицина

Подобное универсальное сращение смыслов обнаруживает древнейшее представление

о

меди-

цине как тотальной технике

и

технологии преобразующего воздействия

на

физические

и

духов-

ные,

естественные

и

сверхъестественные отправления человеческого организма. Данное пони-

мание сферы деятельности врача коренным образом отличается

от ее

материалистического

сужения

на

Западе

в

новое время

до

чистой «физики» (ср. англ. «physician»). Представитель тра-

диционной китайской медицины

при

всем желании

не мог бы

превратиться

в

такого «физика»,

поскольку главным предметом его забот всегда оставалась пневма-ци

[/],

которая считалась суб-

станциальной основой

не

только тела,

но и

души,

а

следовательно,

ее

преобразователь достоин

квалификации «инженера человеческих душ». Пожалуй, важнейшим центром соединения

фи-

зических

и

психических, телесных

и

духовных, материальных

и

идеальных функций человека

является

его

эротическое начало, главным символом которого недаром выступает сердце

—

центральный орган человеческого тела,

с

точки зрения китайских теоретиков,

не

только руко-

водящий всеми остальными органами,

но и

концентрирующий

в

себе психическую энергию.

При таком взгляде

на

вещи контроль

за

всей многомерной сферой эроса,

от

примитивного поло-

вого акта

до

сложнейшего любовного переживания, становится прерогативой врача, что, одна-

ко,

диаметрально противоположно тенденции античной медицины

на

Западе начиная

с

первых

веков н.э. уподоблять сексуальную деятельность болезни, проявляющейся

в

конвульсиях

и

эпи-

лептоидных припадках.

Интересным следствием данного подхода стало отмечаемое специалистами отсутствие

в

тра-

диционном Китае (вплоть

до

начала

XX в.)

терминологизированного

(в

стандартном западном

464

смысле) понятия «врач». Широта предмета соответствующей деятель-

Эротология

ности делала весьма обширным круг вовлеченных

в нее

лиц. Среди

них

были патентованные медики

и

конфуцианские ученые-врачи, даосские

маги, отшельники

и

буддийские монахи, народные целители

и

знахари-

шаманы.

Впрочем, всех

их

объединяла общая установка традиционной китайской

медицины

на

широкое использование фармацевтических средств. Сверхидеей китайской

антропологии было продление жизни,

что

вылилось

в

многовековые поиски эликсира бес-

смертия, философского камня, которые,

в

свою очередь, привели

к

пионерскому синтезу меди-

цины

и

алхимии (фактически ятрохимии).

В

рамках этого магистрального макробиотического

направления развивалась

и

область фармакологии, связанная

с

половыми функциями человека,

которую

мы

предложили называть эротофармакологией

(А.И.

Кобзев, 1998). Начальный этап

развития этой дисциплины,

в

дальнейшем весьма далеко продвинувшейся

и,

по-видимому,

до

сих пор лидирующей

в

мире, отражен

в

обнаруженном

в

Мавандуе

в

1973

г.

трактате IV—III

вв.

до

н.э.,

который современными исследователями

был

озаглавлен «Десять вопросов»

(«Ши

вэнь»),

в

связи

с

тем

что

его текст состоит

из

десяти диалогов между мифическими

или

истори-

ческими персонажами. Приводим второй

из них.

«Желтый император спросил

у

[знатока пестования жизни] Да-чэна: „Отчего

с

людьми случается

такая напасть,

что их

лица грубеют, чернеют

и

зеленеют? Как добиться того, чтобы кожа

у

людей

была нежной, белоснежной

и

блестящей?" Да-чэн ответил: „Если

Вы,

Государь, желаете быть

белоснежным,

как

чистый шелк, обратите свой взор

на

способ питания гусеницы-землемера,

соответствующий [силам]

инь

[

/]

и ян

[1\.

Поедая зеленое,

она

зеленеет, поедая желтое

—

желтеет.

Так и Вы, Государь, окрашиваетесь

в

тот или иной

из

пяти цветов

в

зависимости от того, что едите.

Вы,

Государь, должны постоянно вкушать

инь

[

1]

1

. Этому прекрасно способствует употребление

плодов платикладуса восточного. Питье живительной влаги четвероногих животных

2

может

отвратить старость, вернуть крепость

и

[сделать кожу] нежной, гладкой

и

блестящей. Желая

многократных соитий

с

[носителями начала]

инь

[1], следует употреблять

[в

пищу] летающую

дичь,

весенние воробьиные яйца, возбуждать себя поющими петухами.

У

поющих петухов

имеются семенники, употребление которых поистине способно возродить нефритовый стручок

(юй

цзя, т.е.

пенис. —

А.К.).

Высоко вздымаясь,

уд

становится способным

к

соитию

и

проник-

новению

в

нефритовую нору

(юй доу,

т.е. влагалище

или

весь женский половой орган. —

А.К.).

Преисполнившись силой, можно пускать

ее в ход и

поддерживать воробьиными яйцами. Если

же

уд не

способен

к

соитию,

его

укрепляют пшеницей (пшеничной кашей

или

солодовым

сахаром.

—

А.К.).

Употребление этого поистине способно поднять мертвого". Таков путь

Да-

чэна, подымающий мертвых

с

помощью поедания птичьего семени».

С самых первых шагов древнекитайской эротологии, сделанных

ею во 2-й

половине

I тыс.

до н.э.,

в

ней возобладала макробиотическая тенденция, определившая интерес

к

соответствую-

щим фармацевтическим средствам.

О

выдающихся результатах, достигнутых

на

этом пути,

можно судить хотя

бы по

следующему поразительному примеру: уже

в XI в.

китайские врачи

ис-

пользовали

в

своей практике половые гормоны, полученные

из

мочи,

что в

общетеоретическом

плане было основано

на

тезисе второго после Лао-цзы патриарха даосизма

—

Чжуан-цзы

о присутствии дао даже

в

кале

и

моче («Чжуан-цзы», гл. 22). Ныне же

об

этом более чем наглядно

свидетельствует необычайное количе-

ство препаратов

и

лекарств

и их ком-

т

*

- « .

4

' - - -

понентов эротофармакологической

на-

^Ш^Ял

ГЭ

.^^мМввНв^м-£1-1вви11^В-

правленности, предлагаемых

в

совре- <

^^ШИ^ШШ///^Я^^В^ЯЛШ^^Ш^ШЛ

менных китайских аптеках.

Об

исто-

'

^Шш^^^^Ш^^Ш^ШГ^^^В^^Я^Ш^Й

рических истоках всего этого богатства

"

•ю^Е^Р^Р^Р^ННмД^Р^ЕН^Р^Р^Н^РЛ

*

позволяет составить общее представ-

*'

!

^ИИ^ИРТ^^^ЩИИИР^^|^^Р^Н^Р^Р/

-

ление один

из

основополагающих

для

китайской эротологии трактатов эпохи

Тан «Су-нюй фан» («Рецепты Чистой

девы»,

рус. пер.: А.И.

Кобзев,

1998/

2002).

•

Начало перевода «Рецептов Чистой девы»

(«Су-нюй фан»; А.И. Кобзев, 2002)

I

Науки

о жизни

и человеке

Запретная литература и массовая субкультура

В эпоху Сун (960—1279) с формированием тотально моралистического

неоконфуцианства (см. т. 1), идеологически господствовавшего в Китае

до начала XX в., эротологические трактаты стали исчезать, лишившись

официального признания.

При династии Мин (1368—1644) они даже не были включены в официальную библиографию,

хотя именно в конце этой эпохи возникли самые известные образцы китайской эротической

прозы, в частности тогда был создан один из шедевров мировой литературы, овеянный наиболь-

шей скандальной славой первый в Китае авторский роман «Цветы сливы в золотой вазе», или

«Цзинь, Пин, Мэй» («Цзинь пин мэй», XVI в.). Описанные в нем и других подобных произ-

ведениях, в частности в столь же эпатажном романе Ли Юя (см. т. 3) «Подстилка из плоти» («Жоу

пу туань», рус. пер.: Д.Н. Воскресенский, 2000), весьма откровенные и «технологически» изощ-

ренные сцены могут считаться косвенным свидетельством подспудного циркулирования и не-

легальной популярности в то время древних эротологических трактатов. Например, в

51

-й главе

«Цзинь пин мэй» описание соития главного героя с женой заканчивается фразой, отражающей

одну из рассмотренных выше фундаментальных концепций китайской сексуальной алхимии,

постулирующей сосредоточение сексуальной энергии в нижнем «киноварном поле» (дань тянъ):

«Когда изверглось семя, Симэнь ощутил в ее лоне струю горячей пневмы, которая проникла

в его киноварное поле, что родило в сердце неописуемую радость».

Однако, в отличие от научно-рационалистического подхода трактатов, в китайской эротической

прозе XVI—XVII вв. преобладал религиозно-моралистический взгляд на предмет, предполагав-

ший осуждение необузданной похоти после пристального рассмотрения всех ее проявлений,

включая в обозрение самое наглядное — изобразительное искусство. В указанных романах

содержатся свидетельства широкого хождения в то время эротических и порнографических

рисунков, составлявших целые серии до нескольких дюжин и использовавшихся в любовных

играх. Так, в гл. 13 «Цзинь пин мэй» поэтически описывается такого рода свиток с 12 картин-

ками, попавший к главному герою романа из императорского дворца и использовавшийся им

для возбуждения своих жен:

Работы мастеров придворных:

чехол атласный, пестроцветный;

Вот стержень из слоновой кости,

парчовый шнур, весьма приметный;

Отменной белизны бумага,

по ней искусное тисненье,

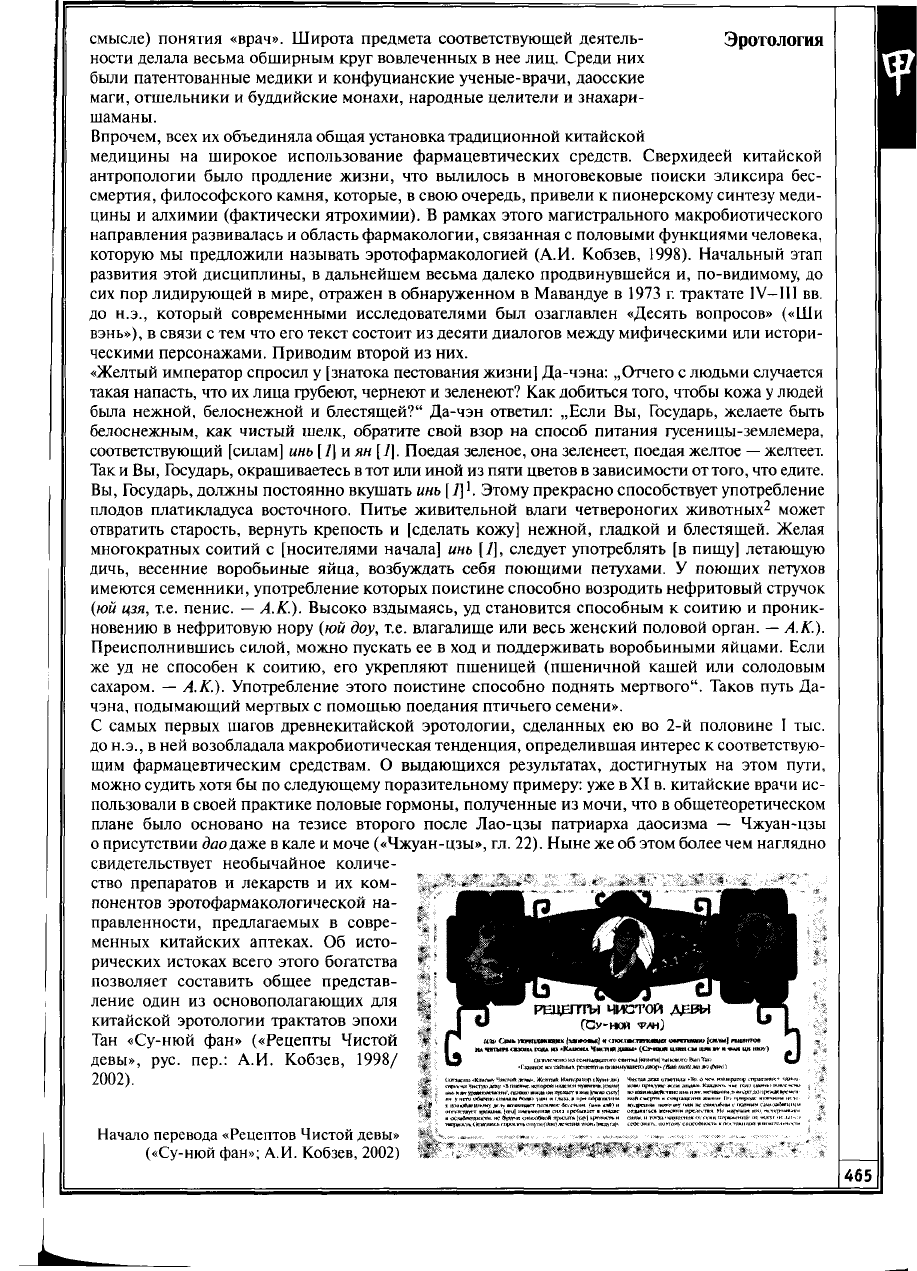

Иллюстрации к роману «Цзинь пин мэй» (слева направо): одна из старейших, демонстрирующая

нумерологическую двоичность женского начала в эротическом преломлении; из серии «Цин гун

чжэнь бао би мэй хуа» («Двести прекрасных картин из драгоценностей Цинского дворца»),

приписываемой Гу Цзянь-луну (1606—1687?); фрагмент гравюры из незавершенной серии

(1934-1942) Цао Хань-мэя (1902-1975)

466

Зеленая кайма вдоль свитка

и золотое обрамленье.

Эротология

Две дюжины игривых сценок...

и в каждой молодая пара

Нашла пленительную позу

в пылу любовного угара.

Волшебницу Горы шаманов

красой затмили чаровницы;

Мужчины все под стать Сун Юю...

Как тут страстям не распалиться! (пер. Г.Б. Ярославцева)

Более подробно, прозой и даже с указанием имени художника, описан аналогичный альбом из

36 рисунков в гл. 36 «Жоу пу туань», где главный герой использует его аналогичным образом.

О существовании эротического искусства до эпохи Мин сохранились лишь скудные косвенные

свидетельства. В основном натуралистические изображения человеческого тела и сексуальных

сцен носили функциональный характер, служили визуальным пособием в медицинской и сек-

сологической литературе. В лечебной практике также использовались вырезанные из кости фи-

гурки обнаженных женщин. Другим полюсом этого культурного пласта было буддийское эроти-

ческое искусство, в предельно откровенных и весьма разнообразных формах (танки — буддий-

ские иконки, настенная живопись, ритуальные, в основном бронзовые, фигуры) представляв-

шее совокупления божественных пар.

При династии Мин изготовление изобразительной продукции эротической направленности при-

обрело самостоятельный характер и индустриальный масштаб, чему во многом способствовало

развитие производства соответствующих гравюр.

Последний период истории традиционного Китая прошел под властью инородной, маньчжур-

ской династии Цин (1644—1911), и в это же время началось активное проникновение в страну

западных веяний, поэтому внутреннее, имманентное развитие культуры стало по-разному

деформироваться, сопровождаясь борьбой противоположных тенденций. С одной стороны,

бурно расцвела эротическая литература и связанная с нею область изобразительного искусства

(прежде всего иллюстративная графика), нередко с большим изяществом переходя в порногра-

фию (см., напр.: Би Сяо-шэн. Син хуа тянь [Цветы абрикоса], рус. пер.: К.И. и К.Б. Голыгины,

1992);

с другой стороны, усилился морализаторский пуризм догматизированного неоконфуци-

анства, и в борьбе за чистоту нравов даже стали вводиться новые карательные санкции, в част-

ности впервые в китайский уголовный кодекс были включены законы против мужеложства.

Конец этой противоречивой эпохи ознаменовался замечательным достижением в истории ки-

тайской эротологии. Остатки древнекитайской эротологической литературы, как будто канув-

шей в лету, на самом деле сохранились в рукописном сборнике японского придворного врача

-к

т

а.

3-

Титул, контртитул и содержание первой книги «Шуан мэй цзин ань цун шу»

(«Свод книг под сенью двух слив», 1914) Е Дэ-хуя

Науки

китайского происхождения Тамба Ясуёри

«И сим по»

(по-китайски

«И синь фан» — «Сердцевинные методы медицины», 984). Около девяти

О ЖИЗНИ

столетии просуществовавший

в

рукописи, этот труд впервые

был

издан

И

человеке в

Японии

в

1854 г. врачом Таки Гэнкин

(ум. в

1857), обслуживавшим

гарем сегуна.

На

основе данного издания выдающийся китайский уче-

ный Е Дэ-хуй (1864—1927), посетивший

в

1902 г. Японию, реконструиро-

вал

в

более

или

менее целостном виде пять основополагающих текстов

и в

1914 г.

в

Чанша

опубликовал

их в

антологиии «Шуан

мэй

цзин

ань цун

шу» («Свод книг

под

сенью двух слив»),

к составлению которого приступил

в

1903

г.:

«Канон Чистой девы»

—

«Су-нюй цзин» (1903),

«Рецепты Чистой девы»

—

«Су-нюй фан» (1908), «Секретные приемы

для

нефритовых

по-

коев» — «Юй

фан

ми/би цзюэ» (1903), «Главное

из

наставлений для нефритовых покоев» — «Юй

фан

чжи яо»

(1903), «Учитель Проникший-в-таинственную-тьму» — «Дунсюань-цзы» (1903).

Последний трактат, определяемый своим одноименным автором

как

«канон» (цзин

[/]; см.

цзин—вэй

вт. 1),

является наиболее достоверно восстановленным

и

содержательно полным.

Явная даосская окрашенность произведения позволяет также видеть

в его

названии «Учитель

Проникший-в-таинственную-тьму (стань [6])», формально воспроизводящем

имя

автора (Дун-

сюань;

см. т. 2), не

только указание

на

сексологическую проблематику, поскольку иероглиф

дун [2] («проникать», «пещера») имеет терминологическое значение «влагалище»,

но и

общий

символ проникновения

во

тьму эротической тайны мироздания, которая

в

основополагающем

даосском произведении «Канон Пути

и

благодати» («Дао

дэ

цзин»,

§1,6)

именуется «вратами

множества чудес»,

или

«вратами таинственно-темной (стань [6]) самки».

За многие века, протекшие

со

времени создания этих произведений, интеллектуально-нравст-

венная атмосфера

в

Китае настолько изменилась,

что

крупное научное достижение

Е

Дэ-хуя

было воспринято

с

презрением,

и

даже трагическая гибель ученого

от рук

бандитов

не

вызвала

достойного сочувствия.

Подобная реакция,

да и

сам факт столь резкого исчезновения текстов, фиксировавшихся

в

офи-

циальных династийных историях (реконструированные произведения отмечены

в

«Суй

шу»

—

«Книге

[об

эпохе] Суй», VI—VII

вв.) и

хранившихся

в

императорской библиотеке, выглядят до-

вольно необычно

и

нуждаются

в

объяснении. Китай всегда отличался идейной терпимостью

и почтительным отношением

к

любому научному знанию. Дело доходило до того, что свод кано-

низированных произведений одного философско-религиозного учения

мог

включать

в

себя

каноны других, противостоявших

ему

учений. Например,

в

состав даосской «Сокровищницы

Пути-дао» («Дао цзан») входит основополагающее моистское (мо-цзя;

см. т. 1)

сочинение «Мо-

цзы» («[Трактат] Учителя Mo», V—III

вв. до

н.э.;

см. т. 1).

Китайские ученые ревностно берегли

всякое письменное слово, отождествляя

его с

самой культурой («письменность»

и

«культура» —

два значения одного

и

того

же

иероглифа вэнь;

см. т. 3).

После полулегендарного книжного

аутодафе

в 213 г. до н.э., при

одиозном тиране Цинь Ши-хуане (246—210

до

н.э.), такого рода

деяния самими китайцами всегда считались непристойными

и

приравнивались

к

крайним

или

даже запредельным мерам.

На

таком культурном фоне проблема утраты эротологических

трактатов выглядит еще более острой, если вернуться

к

началу

статьи

и

повторить тезис

о

фундаментальном эротизме

ки-

тайского мировосприятия.

И

все же

китайское общество

на

протяжении многих веков

выглядело пуританской обителью,

где

строжайший конфуци-

анский этикет запрещал мужчине

и

женщине несанкциони-

рованно даже соприкасаться руками (откуда происходит схо-

ластическая проблема подачи руки утопающей незнакомке),

не говоря уж

о

платонических поцелуях или

о

чем-то большем.

По свидетельству

Лю

Сяна (77—6

до н.э.; см. т. 1) в

«Жиз-

неописаниях великих женщин»

(«Ле нюй

чжуань»,

гл.

«Мать

Мэна

из

Цзоу»;

рус. пер.: Б.Л.

Рифтин, 1990), один

из

осно-

воположников конфуцианства Мэн-цзы (372/1—289 до н.э.;

см.

т. 1) считал неприличным появление перед ним неодетой даже

собственной жены.

Современная адаптация эротологического компендиума

Е Дэ-

хуя

—

«Су-нюй чжэнь цзин» («Истинный канон Чистой девы»).

Сянган/Гонконг, 2002

г.

468

Исследователь китайского романа В.И. Семанов (1970) следующим об-

Эротология

разом описал проявление в изящной словесности указанного противо-

речия: «Причудливое сплетение платонического начала с эротическим

характерно в той или иной степени для всей китайской литературы, раз-

вивавшейся в условиях феодализма, под гнетом конфуцианской морали.

Любовь словно расщепилась на две части, и каждая из этих частей была

гипертрофирована. Идеализация целомудрия (например, в „прозе о талантах и красавицах")

была данью традиционной этике. Но одновременно особенно насущной в период разложения

феодализма и подъема буржуазии, иногда перенимающей нравы аристократии. Эротика здесь

также имеет двойную природу. С одной стороны, она проявляется у авторов, завидующих не-

слыханному распутству феодальной верхушки; с другой — представляет реакцию на конфу-

цианское ханжество, несет в себе жизненную правду».

И все же классическая китайская литература поражает общим уровнем стерильности, что,

в свою очередь, рождает два противоположных друг другу предположения: или столь эффектив-

ным было официально-конфуцианское табуирование, загнавшее весь словесный эрос в темное

подполье подтекста, искусных намеков и многозначительных недомолвок, или же китайцы

просто-напросто сумели успешно решить жгучие проблемы пола, лишив их необходимого для

литературы ореола трагической неразрешимости. Последнее предположение может быть под-

креплено сведениями о том, что в Китае издавна различались любовь, секс и брак, допускались

многоженство и большая степень сексуальной свободы (правда, в основном для мужчин) во

внутрисемейных отношениях, не применялись юридические санкции к так называемым поло-

Чжоу

И-моу. Чжунго гудай

фан ши ян шэн сюэ (Древ-

некитайское учение о делах

во внутренних покоях и пе-

стовании жизни). Пекин,

1989

Чжунго гудай фан чжун ян

шэн цзи яо (Собрание

важнейших [материалов]

по древнекитайскому

[искусству] внутренних

покоев и пестования

жизни) / Сост. Сун Шу-

гун.

Пекин, 1991 г.

Фан чжун цзюань (Том об

[искусстве] внутренних по-

коев) / Сост. Ли Лин и др. //

Чжунго фан шу гайгуань

(Обзор китайских магиче-

ских искусств). Пекин,

1993 г.

I [ I

и

/г

Лю Да-линъ. Чжунго гудай

син вэньхуа (Сексуальная

культура древнего Китая).

Иньчуан, 1993 г.

Науки вым

извращениям

и т.д. К

определенному синтезу обоих высказанных

предположений подводит свидетельское сообщение крупнейшего

английского синолога

Дж.

Нидэма (1903—1995)

в

1956

г. о

тайной,

но

И

человеке

предельно широкой распространенности эротологической информации

в старом Китае,

по

крайней мере

до

середины

XX в.

Новое «похолодание» наступило

с

провозглашением КНР

в

1949

г., и

этот

«ледниковый период» продолжался

до

конца 80-х годов, когда

в

соответствии

с

историческими

традициями эротологическая информация, поначалу лишенная каких-либо иллюстраций, стала

потихоньку публиковаться

в

качестве медицинской

и

историко-научной. Одной

из

пионерских

в этом аспекте стала книга Чжоу И-моу «Древнекитайское учение

о

делах

во

внутренних покоях

и пестовании жизни» («Чжунго гудай

фан ши ян шэн

сюэ»), выпущенная

в

Пекине

в

1989

г.

и включающая

в

свой состав помимо исторического очерка традиционной эротологии коммен-

тированные транскрипции

и

переводы трех важнейших мавандуйских текстов. Через

два

года

(1991)

в

Пекине увидела свет первая достаточно полная антология «Собрание важнейших

[ма-

териалов]

по

древнекитайскому [искусству] внутренних покоев

и

пестования жизни» («Чжунго

гудай

фан

чжун

ян шэн цзи яо»),

составленная профессором

Сун

Шу-гуном

и

охватывающая

произведения более

40

авторов

от

Лао-цзы

до

Шэнь Цзя-шу (кон. XIX в.), включая пять маван-

дуйских текстов

и всю

эротологическую классику.

Еще

через

два

года (1993)

в

серии «Чжунго

фан

шу

гайгуань» («Обзор китайских магических искусств»)

ее

дополнила ценная антология

«Фан чжун цзюань» («Том

об

[искусстве] внутренних покоев»), составленная

Ли

Лином

и др.

Первопроходцем широкого обнародования

в КНР

материальных предметов китайского

эротического искусства

и их

изображений стал профессор Шанхайского университета социолог

Лю Да-линь, прозванный «китайским доктором Кинзи» (Чжунго Цзиньсай боши).

В

1993

г. в за-

холустном Иньчуане (Нинся-Хуэйский автономный район)

он

издал солидный двухтомник «Сек-

суальная культура древнего Китая» («Чжунго гудай

син

вэньхуа»), снабженный

24

цветными

и множеством черно-белых иллюстраций, часть

из

которых отличалась беспрецедентной для то-

го времени откровенностью. Довольно быстрые изменения идейной атмосферы

в КНР

создали

возможность опубликования

Лю

Да-линем

в

2000

г. в

Чанчуне (пров. Цзилинь) роскошно

оформленного альбомного двухтомника «Иллюстрированный обзор истории секса

в

Китае»

(«Чжунго

син ши ту

цзянь»), содержащего

600

цветных иллюстраций,

за

которым последовала

целая серия аналогичных публикаций,

в том

числе издательством официоза «Жэньмин жибао»

(2004)

и на

электронных носителях

(в

комплекте

до

17 дисков).

Ху Хун-ся, Лю До-линь. Син вэньхуа ци-ши-ци

е

тань

(77 ночных бесед

о

китайской сексуальной культуре).

Чжухай, 2005

г.

Лю Да-линь,

Ху

Хун-ся. Чжун-

хуа син вэньхуа боугуань гуань-

цзан цзин-пинь ту-лу (Иллю-

стрированный каталог избран-

ных экспонатов

из

собрания

Музея китайской сексуальной

культуры). Сянган, 2005

г.

470

Кроме того, Лю Да-линь сам собрал обширную коллекцию китайских

Эротология

предметов сексуальной культуры и произведений эротического искус-

ства от неолита до XX в., число которых к 1998 г. достигло 1200. Поэтому

с 1993 г. он начал ее экспонировать на выставках внутри страны и за

рубежом, а в 1995 г. частным образом открыл в Шанхае первый в Китае

Музей китайской сексуальной культуры (Чжун-хуа син вэньхуа боугуань),

который с 1999 г. стал общедоступным. Значительный рост коллекции, изучавшейся, публико-

вавшейся и пополнявшейся Лю Да-линем вместе с доктором медицины Ху Хун-ся, привел

к тому, что через 5 лет главная экспозиция переместилась в старинную усадьбу в находящемся

в 100 км от Шанхая древнем экзотическом (пронизанном каналами) городке Тунли (пров.

Цзянсу), превращенном в исторический заповедник. Двуязычный (с китайским и английским

текстом) цветной каталог основной части музейной экспозиции был издан Лю Да-линем и Ху

Хун-ся в Гонконге (Сянган) в 2005 г., когда состав коллекции превысил 4000, а экспозиции —

1600 экз. Еще пять филиалов музея открыты в Китае (Шанхай, Ухань, Цзюцзян, Тунлу и Дань-

сяшань в пров. Гуандун) и один в Южной Америке.

Несмотря на подобный прогресс, в КНР продолжается «выметание желтого» (саохуан), т.е. борь-

ба с порнографией, в связи с чем такого рода издания выпускаются незначительными тиражами,

продаются чрезвычайно дорого и в целом труднодоступны. Более того, в стране до сих пор

затруднен доступ к полному тексту «Цзинь пин мэй», хотя уже существует посвященная ему

отдельная научная дисциплина (цзинь сюэ), в рамках которой выпущены несколько специаль-

ных словарей и целая библиотека исследований.

В такой ситуации официально санкционированной стерильности черный рынок антиквариата

в КНР поражает изобилием предлагаемых предметов сексуальной культуры и эротического

искусства. Разумеется, львиную долю среди них составляют новоделы, но и они вполне

адекватно отражают эту древнюю традицию, самая примечательная особенность которой — ни

с чем не сравнимое разнообразие предметных форм и материалов, технических приемов и сю-

жетов. Все это богатство скрыто от посторонних взглядов в темных уголках антикварных лавок,

оставаясь, как и в далеком прошлом, «секретным», но весьма ощутимым пластом национальной

культуры.

На Западе пионерский труд о китайской сексуальной и эротологической традиции опубликовал

в 1937 г. выдающийся французский синолог А. Масперо (1883—1945), за которым последовал

Дж. Нидэм (1956), но подлинным первооткрывателем, раскрывшим исторический масштаб

и культурную значимость этого грандиозного явления как в содержательном, так и изобрази-

тельном аспекте, стал Р. ван Гулик, опубликовавший в 1951 г. в Токио частным образом в коли-

честве 50 экземпляров, т.е. только для университетов, научных центров и музеев, иллюстриро-

ванный и включающий антологию на китайском языке «Ми/би шу ши чжун» («Десять тайных

книг») трехтомник «Эротические цветные гравюры периода Мин. Очерк китайской сексуаль-

ной жизни от династии Хань до династии Цин, 206 г. до н.э. — 1644 г. н.э.» («Erotic Colour Prints

of the Ming Period, with an Essay on Chinese Sex Life from the Han to the Ch'ing Dynasty, B.C. 206 —

чМ

471

КИТАЙСКИЙ

ЭРОС

Науки A.D.

1644»),

а

затем

в

1961

г. в

Лейдене общедоступным тиражом обоб-

0

ЖИЗНИ

щающую монографию «Сексуальная жизнь

в

древнем Китае» («Sexual

Life

in

Ancient China»), которая затем была переведена

на

многие языки,

И

человеке

включая русский (СПб., 2000;

М.,

2003)

и

китайский (Хуашань, 1994).

После фундаментальных работ

Р. ван

Гулика

на

Западе появилась

об-

ширная литература: переводы, исследования

и

альбомы, отразившие

наиболее представительные коллекции различных университетов, библиотек, частных

лиц

и музеев, включая специализированные эротические музеи

в

Берлине

и

Амстердаме.

В России описываемая тема впервые была затронута

в

статьях А.Я. Сыркина,

И.И.

Соколовой

(1972)

и

Э.С. Стуловой (1984),

а

первое всестороннее

и

системное освещение получила

в

хорошо

проиллюстрированном (123 ил.,

в

том числе первые публикации

из

крупнейших российских му-

зеев) научно-художественном сборнике «Китайский эрос» (М., 1993), составленном А.И. Кобзе-

вым

и

включающем

в

себя

как

новаторские исследовательские статьи,

так и

переводы эрото-

логических трактатов

и

памятников эротической литературы. Переводы отдельных эротических

и эротологических сочинений опубликовали также

К.И. и

К.Б. Голыгины (1992), Е.А. Торчинов

(1993,

1994), А.И. Кобзев (1992,

1993, 1994, 1995,

1996), Д.Н. Воскресенский (1995),

О.М.

Горо-

децкая (2003);

их

антологии —

В.В.

Малявин

и Б.Б.

Виногродский (1994), В.В. Малявин (1997,

2003),

И.

Лисевич

и И.

Топоркова (2000/2003),

О.М.

Городецкая (2000); тематические сбор-

ники

-

Т.И. Ревяко (2001), Д.Н. Воскресенский, В.Н. Усов (2002), В.Н. Усов (2006). Серьезным

вкладом

в

изучение данной проблематики

в

России явились переводы изданных

на

Западе книг

(помимо

Р. ван

Гулика): Чжан

Чжун-ланя (1991),

Ч.

Хьюмана

и

Ван У/Ву

(1995, 2000),

Цзе

Куна (2004). Обобщенная теоре-

тическая характеристика китай-

ской эротологии

и

сексуальной

культуры дана

в

монографии

А.И. Кобзева «Эрос

за

китай-

ской стеной» (СПб.,

М.,

2002),

также содержащей множество

цветных иллюстраций

и

перево-

ды трех важнейших эротологи-

ческих трактатов.

К числу наиболее значимых соб-

раний китайских предметов сек-

суальной культуры

и

эротиче-

ского искусства

в

России, сопо-

ставимых

с

коллекцией Государ-

ственного Эрмитажа (частично

впервые опубликованной

в

«Ки-

тайском эросе»), относится

и

коллекция Российской государ-

ственной библиотеки, ранее

за-

секреченная

в

спецхране

и

впер-

вые освещенная

на

страницах

журнала «Восточная коллекция»

в 2003

г. (№1).

Раскрытие любых тайн может

сопровождаться чьим-то неудо-

вольствием, однако

без

подоб-

ного риска недостижимо

ни ин-

теллектуальное,

ни

какое-либо

другое удовольствие, поскольку

оно,

как

утверждал Конфуций,

составляет привилегию знания

(«Лунь юй», VI,

21).

472