Титаренко М.Л., Кобзев А.И., Лукьянов А.Е. Духовная культура Китая: энциклопедия в 5 томах. Том 5: Наука, техническая и военная мысль, здравоохранение и образование

Подождите немного. Документ загружается.

военачальниками, например описанный в «Цзо чжуани» (22-й год Си- Военная

гуна): следует ли дожидаться, пока противник переправится через реку, МЫСЛЬ

или лучше напасть на него в момент переправы. Государство же не могло

строиться на обмане: служение правителю предполагало исполнение

должного, нормативного. Даже строительство самой армии как общест-

венного института, как органа государства должно было основываться

на справедливости.

Этот нравственный выбор — столкновение обмана и долга, необычного и нормативного

—

уси-

ливал противоречие военной и гражданской сфер общества. В конечном итоге мыслители

предложили два противоположных подхода к решению проблемы взаимоотношения коман-

дующего и правителя. Первый — считать военное дело отдельной, отграниченной от граждан-

ской сферы самостоятельной областью, обладающей своими законами и собственной моралью

(обман противника, использование ненормативных, необычных действий, хитрости), ритуа-

лами, формой одежды и властью. Его развивали авторы специальных военных трактатов (кроме

«У-цзы»; см. также т. 1) и сторонники даосизма. У них данное противоречие не разрешалось,

и командир оставался соперником правителя. Однако именно этот подход определял реальную

военную практику периода Чжань-го, о чем говорит ритуал передачи правителем на время

кампании всей полноты власти командиру, что выражалось в церемонии назначения

полководца, вручения ему символов власти (топоров), отделении военного лагеря от остального

общества. Такая практика сохранялась и в начале эпохи Хань. Второй подход предполагал, что

какое-либо отделение военной сферы от общегосударственной не только не нужно, но и вредно.

Сплочение народа вокруг правителя делает государство настолько прочным, что отпадает

необходимость в особых военных тактических приемах. Такой подход объединил противоборст-

вовавшие конфуцианство и легизм: они по-разному собирались обеспечить непререкаемую

власть правителя, но оба исходили именно из нее. Противоположность обоих подходов к войне

была лишь тенденцией развития философских учений, которая стала отчетливой только к концу

периода Чжань-го.

Стратегическое знание

Война в классических учениях. Классические концепции войны сложились вместе с класси-

ческими школами философской и политической мысли в период Чжань-го. Военная мысль

развивалась вместе с совершенствованием вооружения и военного дела. Из письменных

источников известно, что уже тогда существовали книги на военную тему, но об их содержании

сведений не сохранилось. Магистральная традиция военной стратегии зародилась в царстве Ци,

которое занимало восточную часть древнекитайской ойкумены. Именно там советник ГУань

Чжун (см. т. 1) в середине VII в. до н. э. ввел новый воинский устав и сформулировал некоторые

основные положения китайской военной стратегии. Основателю царства Ци, легендарному

советнику первых чжоуских царей Цзян тай-гуну, традиция приписывает авторство древнейшего

военного трактата

—

«Лю тао» («Шесть планов/секретов [военного искусства]»), а также другого

военного канона «Хуан-ши-гун сань люэ» («Три стратегии князя Желтой Скалы»). Еще одно

сочинение из «У цзин ци шу» («Семикнижие военного канона / Семь книг военных канонов») —

«Сыма фа» («Законы Сыма») приписывается цискому полководцу V в. до н.э. Тянь Жан-цзюю.

Наибольшее значение для развития теории военной стратегии имели трактаты, составленные

уроженцами Ци, знаменитыми полководцами Сунь У и его вероятным потомком Сунь Бинем

(см. также т. 2).

Военная мысль развивалась под воздействием крупнейших философских течений того времени.

Согласно Конфуцию (см. т. 1), власть осуществляется ненасильственным путем, и в вопросах

войны конфуцианцы были прежде всего моралистами. Принуждение и насилие оправданно

только тогда, когда является возмездием или наказанием тому, кто сам отрекся от человечности

в себе. Война должна иметь нравственное оправдание. Сюнь-цзы (313—238 до н.э.; см. т. 1)

утверждал: «Человечный (жэнь [2]; см. т. 1) человек любит людей, и, поскольку он любит людей,

ему невыносимо видеть, как их обижают. Справедливый (и [1]; см. т. 1) человек поступает

праведно и поэтому ненавидит тех, кто поступает неправедно. Он берется за оружие для того,

чтобы пресечь насилие». Известный конфуцианец эпохи Юань, когда Китай был завоеван мон-

голами, Лю Инь (1249—1293) суммировал отношение конфуцианцев к войне: «Нельзя сказать,

чтобы конфуцианцы не рассуждали о войне, но они считают главным личное совершенство-

вание, водворение согласия в семье, наведение порядка в государстве и умиротворение Под-

Общественные

науки

небесной». Известен случай, когда полководец царства Чжао и большой

поклонник конфуцианства Чэн Ю, будучи уверенным, что успех в войне

приходит к тем, на чьей стороне справедливость, отказался применять

тактические хитрости, предпочтя им лобовой удар, и потерпел полное

поражение. В конце концов, нравоучительный ритуализм конфуцианст-

ва сохранил за собой едва ли не главенствующие позиции в тради-

ционной политике и стратегии. Мэн-цзы (372—289 до н.э.; см. т. 1) и Сюнь-цзы много рас-

суждали о том, что управление посредством добродетели есть лучший способ одержать победу

в войне и расширить свои владения — ведь люди будут с радостью служить доброму государю и,

если нужно, отдадут за него и свою жизнь. В ряду признанных «хитростей» китайского стратега

на первом месте стояли конфуцианские добродетели.

Моизм (мо-цзя), основанный на принципе «всеобщей любви», носил ярко выраженную паци-

фистскую окраску. Его основоположник Мо Ди (см. т. 1) выступал против захватнических войн,

допуская лишь «карательные» экспедиции против смутьянов и разбойников. В «Мо-цзы» (см.

т. 1) описываются катастрофические последствия военных кампаний, которые не приносят на-

стоящей пользы даже победившей стороне. На практике Мо Ди считал очень важным делом

укрепление обороноспособности государства: «Провиант — богатство государства, войско —

когти государства, а крепости — защита государства». Монеты охотно помогали маленьким уде-

лам крепить оборону, чтобы война потеряла привлекательность для их более сильных соседей.

В итоге самые убежденные пацифисты древнего Китая внесли заметный вклад в развитие оборо-

нительной тактики и фортификационного дела, которому посвящены целые разделы «Мо-цзы»

(см. «Мо-цзин» [1]),

Чрезвычайно глубокое влияние на развитие стратегии оказали основоположники даосизма.

Согласно «Дао дэ цзину» (см. т. 1, 3), цель человеческого совершенствования состоит в воз-

вращении к первозданной полноте бытия, еще не поврежденной людским мудрствованием.

Критикуя цивилизацию, Лао-цзы (см. т. 1) отвергал и ее спутницу — войну. Мудрый правитель

должен всячески избегать военных действий. «Яростные сражения и многие победы — верный

путь к гибели государства», — утверждается в «Вэнь-цзы» (см. т. 1). Тем не менее мудрость

пацифиста Лао-цзы оказалась со временем чрезвычайно плодотворной для китайской страте-

гической науки. «Метафизические» качества даосского мудреца естественным образом прелом-

ляются в принципы практической политики: сокрытость в «утробе Дао» становится полезной

скрытностью стратега, пребывание у «начала вещей (у [3])» дает дар предвидения, «недеяние»

(у вэй) позволяет извлекать максимальную пользу из естественного хода событий, а «чистый

покой», взращиваемый благодаря «опустошению сердца» (синь [1]; все ст. см. т. 1), делает

особенно чувствительным к переменам во внешнем мире. Почитатели Лао-цзы среди китайских

стратегов особенно ценили его советы полководцу быть предельно осторожным, всячески

избегать открытого противостояния и даже как бы против своей воли идти на войну. В «Чжуан-

цзы» (см. т. 1) мудрый правитель «предоставляет мир самому себе», так что подданные вообще не

замечают его присутствия; безличные законы и правила вредны, ибо заставляют мерить всех

единым стандартом и в результате «отрубать ноги журавлям и вытягивать ноги уткам»; разговоры

о «справедливости/долге» (и [1]; см. т. 1) — любимое занятие негодяев; жажда успеха и при-

обретений — верный признак духовного убожества и т.д. «Истинный человек» (чжэнь жэнь)

Чжуан-цзы, подобно мудрецу у Лао-цзы, обладает секретом настоящего стратега: устраняясь из

мира, он обретает над ним власть. Ему нет нужды хитрить, интриговать, угрожать, с кем-то вое-

вать. Его оружие, перед которым бессилен мир, — это «пустота сердца», дарующая необыкно-

венную чувствительность и даже способность прозревать все события в самом зародыше, еще до

обретения ими внешней формы. Чжуан-цзы, презиравший «реальную политику» вообще и вой-

ну в особенности, внес весомый вклад в раскрытие существа стратегического действия, пре-

одолевающего оппозиции субъекта и объекта, идеала и действительности, цели и средств.

Особую роль играла тема войны у легистов (фа-цзя), выделяющихся апологией самодержавной,

вплоть до полного произвола, власти правителя. Их ключевое понятие безусловной власти

(ши [5]) стало также основной категорией военной стратегии, поскольку армия держится на

единоначалии командира. Правитель в легизме олицетворяет абсолютный и вездесущий поря-

док, воплощает собою неоспоримое господство, обладает силой безусловного принуждения.

Отвергнув вслед за Лао-цзы публичную проповедь добра, легисты решили, что никакого добра

в жизни вообще нет, и предложили все в государстве устроить на военный лад, сделать войну

главным занятием подданных. Наилучшее средство упрочения самодержавия они нашли в за-

коне (фа [1]; см. т. 1, 2), который устанавливает обязательные для всех стандарты поведения,

634

единую меру ответственности, общие для всех критерии заслуг и про- Военная

винностей. Жажду богатства, в котором воплощалась власть, они счи- МЫСЛЬ

тали естественным проявлением человеческой природы, поэтому захват

чужих земель и военной добычи казался им главной, если не единст-

венной целью существования государства. Положение же каждого

подданного в обществе должно было определяться его военными

заслугами. Легистский канон «Шан цзюнь шу» («Книга правителя [области] Шан»; см. т. 1)

гласит: «Государство может достичь спокойствия благодаря земледелию и войне, так же как

и правитель будет в почете благодаря земледелию и войне. Действительно, если народ не зани-

мается земледелием и не воюет, это означает, что правитель любит пустые речи и что в его

государстве нет определенной системы предоставления казенных должностей. Если должности

предоставляются по определенной системе — государство управляется хорошо. Когда усилия

народа сосредоточены на едином — государство богато. Богатое и хорошо управляемое госу-

дарство — путь к господству в мире» (пер. Л.С. Переломова). Легистская утопия «органического

деспотизма» была реализована первым императором Китая Цинь Ши-хуаном (см. т. 4), но

оказалась нежизнеспособной. Тем не менее многие положения легизма, в том числе лозунг

«усиления войска», стали важной частью государственной политики в Китайской империи.

Военный канон: язык и реальность. В традиционной стратегии изначально присутствовали очень

разные и даже как будто взаимоисключающие идейные посылки, принадлежавшие разным

философским школам древности: и конфуцианский морализм, утверждавший приоритет

нравственных ценностей во всех областях человеческой жизни, и даосская апология спонтанно-

целостного действия, и понимание необходимости четких правил и их строгого соблюдения.

Эта стратегия имеет и моральное, и космологическое, и метафизическое, и, конечно, полити-

ческое содержание, будучи не эклектическим соединением идей, а оригинальной и очень эф-

фективной системой осмысленной деятельности, которая органично связывает воедино теорию

и практику, знание и умение.

Неоднородность идейных источников классической военной стратегии обусловила и сложное,

неоднозначное отношение ее создателей к проблеме войны, которая считалась одновременно

и нежелательной, и необходимой, причем по самым разным соображениям. Сунь-цзы, автор

древнейшего трактата о войне, ссылаясь на пример мудрых царей древности, называл войну

делом «жизни и смерти» государства и проявлением Великого Пути-дао, т.е. высшей правды

человеческой жизни, не уставая повторять, что искусный полководец умеет добиваться своих

целей, не прибегая к оружию. Спустя полтора столетия Сунь Бинь повторил доводы Сунь-цзы,

подчеркивая, что война необходима для выживания государства, но «тот, кто любит войну,

погибнет». Традиционные представления о войне выразительно сформулированы в «Хуайнань-

цзы» (см. т. 1,3): «Те, кто в древние времена применял оружие, поступали так не для того, чтобы

расширить свои владения или умножить свои богатства, но для того, чтобы сберечь свое царство

перед лицом смертельной опасности, навести порядок в мире и искоренить причиняемый лю-

дям вред».

Полвека спустя Сыма Цянь (см. т. 1, 4) с еще большей настойчивостью повторил моральные

аргументы в защиту войн: «Оружие — это средство, используемое мудрыми царями для наказа-

ния тех, кто творит насилие и жестокости, усмирения смуты, предотвращения угрозы и помощи

тем, кто в опасности...» Но дальше он продолжил совсем в ином ключе, «натуралистически»

обосновывая войны: «Всякое живое существо, имеющее кровь в венах и рога на голове, будет

драться, если на него нападут. Тем более это относится к человеку, который носит в своей груди

чувства любви и ненависти, радости и гнева. Таков естественный закон...» Вторая часть

рассуждения Сыма Цяня почти буквально повторяет текст утерянного еще в древности воен-

ного трактата полководца Сунь Биня. Такое сочетание морального пафоса и апологии жиз-

ненного инстинкта, очень характерное для китайской цивилизации, не могло не отразиться и на

представлениях о природе войн.

Складывание классической концепции стратегии знаменовало преодоление архаического

ритуала с его жесткой регламентацией всех сторон жизни, которое вдохновлялось стремлением

понять самое существо ритуального действия, осознать истоки и условия культурного твор-

чества. Поэтому война мыслилась как часть культуры, но в то же время ее ведение не было

связано какими-либо моральными или ритуальными нормами.

Статус главного военного канона с древности принадлежал «Сунь-цзы», всегда ценившемуся

и как превосходное литературное произведение. Один из столпов литературной критики,

Общественные сановник, офицер и монах Лю Се (V—VI вв.; см. т. 3) заметил, что он

«подобен драгоценному нефриту». Спустя тринадцать веков Вэй Юань

^ (см. т. 1) отозвался о «Сунь-цзы»: «Его Путь охватывает все сущее, его

понимание освещает весь мир, его искусство соединяет небесное и че-

ловеческое. Поистине, он выражает великую неизменность перемен!»

Сунь-цзы считал войну событием отнюдь не радостным, но в жизни

общества неизбежным и даже относящимся к «великим делам государства». Как практика его не

интересовали ни природа, ни мотивы и цели, ни ритуальные условности войн. Он чужд

политической риторики и морального резонерства, но не отвергает нравственные ценности,

полезные на войне, в частности, требует запретить в войсках пересуды о сверхъестественных

силах, предсказания и слухи. Его суждения неизменно конкретны и здравомысленны: сквозь

них всегда просвечивают реальные обстоятельства военных действий и военного быта.

Однако Сунь-цзы не создал бы канона, если бы не искал в разнообразных формах войны

матрицу высшей реальности. Неизменность перемен составляет природу высшей реальности

в китайской стратегии — Великого Пути-дао, который, в отличие от путей человеческих, не

подвержен исчислению и никуда не ведет. Истинно стратегическое действие не имеет внепо-

ложной ему цели, поскольку всегда возвращает к своему глубинному основанию, восстанав-

ливая целостность всего сущего. «Возвращение есть действие Пути» («Дао дэ цзин»); «Путь —

это то, благодаря чему все возвращается к корню и начинается вновь» («У-цзы»); «То, что

начинается в беспредельном, — это Путь. Пути невозможно найти меру» («Гуань-цзы»; см. т. I).

У Сунь-цзы идеальное построение войска тоже мыслится в виде круга — символа полноты и за-

вершенности, — а круговые перемещения отдельных войсковых частей не позволяют противни-

ку проделать бреши в обороне и не нарушают покоя круга как целого. Основные категории стра-

тегии Сунь-цзы — «пустота» (сюй) и «наполненность», «регулярные» и «нерегулярные» дейст-

вия, «порядок» и «беспорядок» и т.д. находят завершение в своих противоположностях: всякая

«форма» (син [2]) достигает предела и вместе с тем берет свое начало в «бесформенном», дейст-

вие реализуется в не-действовании (у вэй; все ст. см. т. 1), быстрота проистекает из медлительно-

сти, жесткость — из мягкости, победа оказывается плодом отсутствия видимых успехов и т.д.

Стратегия — неотъемлемая часть жизни и даже, может быть, самая важная, ее подлинная сущ-

ность. Именно в Китае стратегический подход к жизни получил подлинное признание и обосно-

вание. Мир событийности строится по закону анафоры — подобия неподобного. Так идея сим-

волической реальности оправдывает главный тезис китайской стратегии: «Война — это путь об-

мана». Именно: правда обмана. Последняя истина бытия, его неотвратимая судьба есть не-

двойственность явленного и сущего, начала и конца, должного и возможного. Взаимопроник-

новение противоположностей — «пустоты» и «наполненности», присутствия и отсутствия, по-

рядка и беспорядка, движения и покоя и т.д. — есть главный постулат стратегической теории

Сунь-цзы. Явленные «формы», или диспозиции, войска порождают его невидимый извне стра-

тегический потенциал, а последний, в свою очередь, реализуется в мгновенном сокрушительном

ударе. Это двухступенчатое развитие стратегического действия воспроизводит традиционный

путь духовной практики: отрицание явленных форм ради их символического «истока» и отри-

цание метафизики ради предельной конкретности «живой жизни».

Стратегия как знание метаморфоз. В отличие от европейских теоретиков войны Сунь-цзы не

надеялся на удачу или случай, ища стратегию без риска и делая ставку на знание войны, на-

дежность и эффективность которого определены мерой его детализации. Именно «разумность»

(чжи [1]; см. т. 1) является первой добродетелью полководца, и лучшая победа — та, которую

одерживают благодаря расчетам и правильно составленным планам. Стратегическое знание

отличается от теоретического, т.е. отвлеченного и общепонятного, основывающегося на логи-

ческих процедурах и всеобщих законах. Сам процесс познания распадается на три этапа, каж-

дому из которых соответствует особая разновидность знания. Он начинается с получения

информации, относящейся к военной кампании и складывающейся из наблюдения за людьми

и окружающим миром, донесений лазутчиков, а также разного рода специальных сведений. На

этом этапе большую роль играют классификационные схемы (см. Нумерология), позволяющие

систематизировать и оценивать добываемые сведения.

Уже в самом начале «Сунь-цзы» дана общая классификация факторов, определяющих военную

стратегию: «Путь», «Небо», «Земля», «Полководец», «Закон». Выделенные пять рубрик неодно-

родны и не образуют логического единства. Позднейшие комментаторы трактовали их в кате-

гориях иерархического порядка, где «Пути» отводилось высшее место. Сунь-цзы требует «тща-

тельно вникать» в эти факторы и «досконально знать» их, что обес- Военная

печивает победу. Подобные стратегические факторы представляют МЫСЛЬ

собой перечень тем, которые лишь указывают на обстоятельства, как бы

обставляют собою стратегическую практику — всегда конкретную

и текучую. И первичное знание стратега тоже носит всецело опытный

и конкретный характер. Даже понятие «Пути» разъясняется в чисто

прагматическом ключе — как «единство устремлений» государя и его подданных, или, несколь-

ко шире, как органическая целостность общественной практики людей. Постижение секрета

победы начинается со все более тонкого, углубленного распознавания всех обстоятельств

действия вплоть до мельчайших нюансов. Из двух противников побеждает тот, кто способен

«рассчитать больше» и составить более тщательный план. Однако знание обстоятельств само по

себе не принесет победу. Решающее значение имеет способность вырабатывать синтетически

всеобъемлющее видение, или, как сказано в «Каноне перемен» («И цзин» / «Чжоу и»; см. т. 1),

«великое видение» (да гуань), которое превосходит или включает в себя все частные

перспективы. Достижение этого идеала предполагает умение сводить воедино различные виды

информации, сопоставлять отдельные факторы и выводить из этого общее и притом уникальное

качество ситуации. Полученный результат следует соотнести с одной из многих нормативных

ситуаций (их перечислению посвящена значительная часть «Сунь-цзы» и других военных

канонов Китая). Какая из них займет главенствующие позиции и определяет особенности стра-

тегического действия в данный момент.

В первой главе «Сунь-цзы» перечислены семь критериев соотношения сил враждующих армий,

а в пятой — описан порядок составления плана действий в полевых условиях: полководцу

следует первым делом «измерить расстояния на местности», что позволит определить расходы,

а это позволит определить, сколько понадобится сил, после чего можно установить соотно-

шение собственных и неприятельских сил и таким образом уяснить путь к победе. Нужно уметь

сопоставлять «пользу и вред» каждого действия. Расчеты такого рода именовались искусством

«властвования» (цюань [7]), поскольку позволяют владеть инициативой и контролировать про-

тивника. Там, где знание становится средством рассмотрения вещей под разными углами зрения

и критической оценки собственных взглядов (ср. англ. reflection), оно становится той самой

«разумностью» (чжи [7]), которую Сунь-цзы превыше всего ценил в стратеге. Ученик Фан

И-чжи (см. т. 1), военный теоретик XVII в. Цзе Сюань в «Бин цзин (бай пянь)» («Военный канон

[в ста главах]») выдвинул на первый план именно этот сопоставительный аспект стратеги-

ческого знания: «О, сколь утонченно военное знание! Если знаешь пустые и наполненные места

в позиции противника — знаешь, куда наносить удар. Если знаешь, когда противник недвижим

и когда он движется, когда выступает и когда скрывается, — знаешь, как воспользоваться бла-

гоприятным случаем. Если знаешь расположение гор и вод, селений и дорог — знаешь, как пе-

редвигаться». Вершины разумения достигает полководец, который одновременно «знает выго-

ду и вред», «знает противника и знает себя». Он никогда не испытает горечи поражения. Про-

цесс познания, по «Сунь-цзы», вполне согласуется с традиционным китайским представлением

о реальности как неисчерпаемом богатстве разнообразия бытия.

Наличие особой, символической глубины в этом мире бесчисленных метаморфоз находит

в «Сунь-цзы» лингвистические подтверждения. Стратегическое знание обозначается сочета-

ниями двух одинаковых слов: «утонченное-утонченное» (вэй-вэй), «духовное-духовное» (шэнь-

шэнь). Также обозначается принцип боевого построения — «смешанное-перемешанное» (фэнь-

фэнъ) и «путаное-перепутаное» (юнь-юнъ). Знание сходится с незнанием и пребывает в собствен-

ном пределе, благодаря чему может быть «доскональным», т.е. окончательным, но не может

быть определено и, следовательно, предъявлено, «передано» (чуань [7]) другим. Взращиваемое

«тщательным вглядыванием», оно есть знание чистого, безусловного различия — бесконечно

малой дистанции между предыдущим и последующим моментами круговорота самообнов-

ления. В позднейшей китайской традиции такое различие обозначалось терминами «раз-

деление» (фэнь [7]), «разрыв» (цзянь [20\), «перерыв» (си [9]), «пустота» (сюй). В древних военных

трактатах они имели еще чисто эмпирический смысл: фэнь [7] — разделение войска на части,

цзянь [20\ — разрывы в обороне, сюй — слабое место в позиции.

Знание, ставшее волей, достигает собственного предела, становится «доскональным» и в самом

себе обретает собственное основание, что обнаруживается, например, в книге известного

знатока военной стратегии Ли Цюаня (VIII в.), одного из комментаторов «Сунь-цзы». Ли Цюань

утверждал, что мудрый полководец «начинает с обследования, а заканчивает знанием», благо-

даря которому духом своим «уносится даже за пределы потаенного» (что можно понять как пре-

Общественные одоление предметного мышления). В этом совершенном знании полко-

водец «освещает сам себя в своем одиноком видении и сам себе радуется

^ в своей одинокой радости». Наряду с конкретностью вторым свойством

воли является ее способность быть движущей силой, импульсом про-

цесса. Бытие воли являет собою скрещение бесчисленного множества

сил, которое образует непостижимо сложную геометрию Хаоса (хунь

дунь; см. т. 1, 2), но вместе с тем имеет свое продолжение в изначальной «завязи» жизни. Чжуан-

цзы называл вершиной знания способность «быть около» (цзи [Л) реальности. Тот же иероглиф

цзи [7] в «Каноне перемен» обозначает еще невидимое «первое мгновение движения», а в данном

случае выражает понятие первичного «импульса» жизни, которое в военных текстах конкре-

тизируется во внезапный и сокрушительный удар при противоборстве. Сунь-цзы говорил

о скрытом «первом мгновении» движения, благодаря которому «разумный полководец», постиг-

ший самодостаточность несотворенной воли, способен опережать своего противника. Так види-

мое недействование, уклонение от внешней конфронтации способно обернуться одним смер-

тельным ударом, наносимым как бы изнутри. Об этом гласит старинная поговорка мастеров

боевых искусств: «Он не двигается, и я не двигаюсь. Он сдвинулся, а я двигаюсь прежде него».

«Разумный полководец» обладает «утонченным» (цзин [3]; см. т. 1) и «одухотворенным/божест-

венным» (шэнь [1]; см. т. 1,2) знанием, которое предваряет всякое предметное знание. Такое

«опережающее знание» позволяет гениальному стратегу предвидеть ход событий, упреждать

действия неприятеля и даже точно определять место и час нанесения решающего удара по про-

тивнику. Оно дает ясную интуицию будущего, возможность предвосхищать которое предопре-

делена тем, что событийность обязательно заключает в себе предыдущий и последующий

моменты, отчего всякое событие имеет свой прототип, всякое действие имеет свое «семя», свой

первичный волевой импульс. В «Лю тао» («Шесть планов/секретов [военного искусства]»)

сказано, что «полководец, не ведающий несчастий, разумеет то, что еще не родилось, а тот, кто

искусен в победах над противником, побеждает в том, что не имеет формы». Используемые

Сунь-цзы для характеристики подлинного знания термины «утонченный» и «одухотворенный/

божественный» вместе с родственными им — «семена», «чудесный» и т.п. — со временем

получили в китайской мысли большую метафизическую нагрузку и стали обозначать некую

символическую матрицу и практики, и психики человека.

Квинтэссенцией войны для Сунь-цзы стал шпионаж, сопровождаемый секретностью и непре-

рывным «обманом», с главенствующей ролью двойных шпионов. Шпион в древности обозна-

чался иероглифом цзянь [20] («промежуток», «разрыв»), который со временем стал обозначать

и символическое пространство Великого Пути.

Познание условий стратегического действия преследует цель не накопить факты, а, наоборот,

освободить сознание от бремени информации и сосредоточиться на внутреннем континууме

воли. Как выразился знаменитый полководец Юэ Фэй (XII в.), «выстроить войско в боевом

порядке, а потом вступать в битву

—

это обычное правило войны; секрет же применения войска

таится в Едином Сердце».

Идеал целостности в военной стратегии. Фундаментальное различие между западной и китайской

идеями стратегии и военной практики вообще обусловлено несхожими представлениями

о субъекте познания и действия. Западная мысль исходит из идеи самостоятельного субъекта,

который посредством единичных актов воздействует на мир как на объект. Китайская стратегия

не признает приоритета субъекта и его сознательных актов и соответственно не ставит вопросов

о соотношении целей и средств, частного и всеобщего действия. Она знает только совместное

действие, иерархию уровней мировой гармонии. Мудрый стратег не имеет своего субъективного

«я», взращивая в себе «всеобъятное сердце». Мудрый не управляет внешними событиями и не

реагирует на них, но следует (инь, шунь, суй, сюнь) «семенам» метаморфоз. «Знающий полко-

водец» побеждает не вопреки, а благодаря действиям противника, что бы тот ни предпринимал.

Такое сверхчувствительное, подлинно «сердечное» знание предполагает слияние с «единотелес-

ностью» бытия и доступно только тому, кто умеет «отпустить себя на волю», устранить диктат

субъективного знания и спуститься к «семенам» своего восприятия, равно духовным и мате-

риальным.

Идеал «целостности» (цюань

[

/]), который Сунь-цзы трактует как одно из главных качеств стра-

тегического действия, имеет в его трактате вполне конкретный и практический смысл. Чтобы

одержать победу, избежав потерь и разрушений, сохранив в целости и неприятельское войско,

и враждебное государство, поскольку это выгодно самим победителям (покоренное население

и приобретенные земли послужат новым хозяевам), «нужно сохранить Военная

в целости свою выгоду», «сохранив себя, одержишь полную победу». мысль

Искусный полководец постарается свести свои потери к минимуму.

Сунь-цзы перечислил случаи, когда особенно желательно сберечь жизни

воинов и имущество мирных жителей, советуя добиваться того, чтобы

неприятельские войска или крепости сдавались без боя, а военная кам-

пания не была долгой, ибо длительная война истощает казну и приносит лишние страдания

людям.

«Завладевать Поднебесной нужно, руководствуясь целостностью», — гласит девиз Сунь-цзы.

«Целостность» — обозначение систематического характера военной стратегии и имеет три

основных измерения: указывает на то, что война имеет тотальную природу, что стратегия охва-

тывает все стороны военных действий, включая государственную политику, и что, наконец, ход

и результаты войны должны оцениваться в совокупности всех факторов. Победа тоже должна

быть «полной», или «всесторонней».

Акт «следования», который является подлинным фокусом китайской стратегии и выступает аль-

тернативой всякому произвольному и насильственному действию, подчиненному внеположной

ему цели, неверно отождествлять с пассивностью или даже «ответной реакцией» на действие

другого. Наоборот, «следование» сопряжено с владением инициативой и даже способностью

опережать, упреждать действия противника. Та же концепция «творческого следования» обус-

ловливает полное функциональное единство военной машины и взаимозаменяемость ее частей.

Хорошее войско реагирует на нападение противника как одно целое, действуя наподобие «змеи

с горы Чаншань»: «Если ее ударить по голове, она бьет хвостом; если ее ударить по хвосту, она

бьет головой; а если ударить ее посередине, она бьет одновременно головой и хвостом».

Одним из последствий идеала «целостности» является внимание китайских знатоков стратегии

к психологической стороне военной кампании, к подавлению воли противника. Сунь Бинь,

например, считал «покорение сердец» неприятельских воинов высшим проявлением «пути вой-

ны». Сунь-цзы напоминал, что «у полководца можно отнять его волю», и давал довольно по-

дробные рекомендации о том, как вести боевые действия с учетом духовного состояния войска.

Эти советы основаны на эмпирических наблюдениях и имеют очевидный практический смысл.

Но есть в них и метафизическая подоплека: в континууме вселенской событийности отож-

дествление с протодействием Пути обладает абсолютной эффективностью и позволяет одержать

верх еще до того, как конфликт проявится в открытой форме. Настоящая победа должна

одерживаться без боя.

Сунь-цзы хорошо осознавал важность и такого психологического фактора сплоченности

войска, как наличие смертельной опасности. В отличие от европейских авторов он не воспевал

«упоение в бою» и рассматривал душевный подъем, вызванный близостью смерти, чисто праг-

матически — как средство достижения победы в сражении, и в этом случае исходя из вос-

приятия противоборствующих сторон как единого целого. Вместе с тем Сунь-цзы подчеркивал

различие между командиром и подчиненными: полководец должен уметь скрывать от своих

солдат подлинные цели операции и тем более не сообщать о действительных размерах грозящей

им опасности. Он должен относиться к воинам «как к детям»: любить их, но, если того требуют

интересы дела, с легким сердцем посылать их на смерть.

Само понятие единства на войне имеет у Сунь-цзы иерархическую, трехуровневую структуру:

как единство всех войск, вовлеченных в военную кампанию, как единство армии, противо-

стоящей неприятелю, и, наконец, как цельность стратегического замысла, известного только

командующему. Во всех случаях оно выступает как единство полярных противоположностей.

Стратегический принцип динамики «пустоты» и «наполненности». В «Сунь-цзы» неоднократно

повторяется, что на войне не может быть ничего постоянного, что всякая эффективная

стратегия — это непрерывные перемены. Метаморфозы как сущность стратегии имеют

несколько разных измерений. Наиболее простой вид следования-превращения касается

взаимосвязи природной среды и действий войска. Позиции и маневры полевой армии должны

«следовать» условиям местности, и Сунь-цзы указывал, как нужно действовать воинам в различ-

ных «типовых ситуациях»: на горном склоне и в ущелье, на равнине и болоте, в лесу и на воз-

вышенности, у берега реки и на воде и т.д. В «Сунь-цзы» дана классификация видов стра-

тегической обстановки с учетом местоположения войск на театре военных действий — нахо-

дятся ли войска на собственной территории, на землях противника или на местности, дости-

жимой для армий сразу нескольких государств, насколько велика опасность, исходящая от

Общественные противника, и т.д. Рекомендации, вытекающие из оценки возможностей

нялпги войска в той или иной ситуации, относятся к области «следования пере-

^ менам»: их смысл состоит в том, чтобы привести действия войск в со-

ответствие с качеством, или «силой/потенциалом» (ши [27]), сложив-

шейся обстановки.

Еще большее значение имеют «перемены» войска в условиях соприкос-

новения с неприятелем и подготовки решающего сражения. Сунь-цзы настаивал на том, чтобы

военная кампания не затягивалась, а решалась одной битвой. Для описания диспозиции

и маневров войска в такой предбоевой обстановке Сунь-цзы, а вслед за ним и вся военная

традиция Китая пользовались двумя парами терминов. Первая — оппозиция между «прямыми»

(чжэн[1\), т.е. регулярными, обычными и «необычными» (ци [3]), т.е. нерегулярными факторами

диспозиции. Оба термина имели весьма широкий спектр значений. В политике «прямые» меры

нередко соотносили с действиями законными и нравственно оправданными, а «необычные» —

с военными хитростями. Применительно к боевой тактике «прямые» действия соотносились

с построением войск, завязывающих бой или принимающих на себя лобовой удар противника,

а «необычные» — с отрядами, которые наносили неожиданный удар с фланга или тыла, решая

исход сражения. Отсюда традиционная формула: «Прямой [позицией] встречают противника,

необычным [ударом] одерживают победу». Наиболее авторитетный комментатор трактата

«Сунь-цзы» Цао Цао (см. также т. 3) толковал «прямые» и «необычные» факторы боя как в хро-

нологическом плане, соотнося с последовательно вводимыми в бой частями, так и в более ши-

роком смысле: как два взаимодополняющих фактора военной тактики. А в трактате Сунь Биня

встречается еще более отвлеченное определение: «Формой отвечать на форму — это прямое

действие, а подчинять форму посредством бесформенного

—

это необычное действие. Неисчер-

паемость прямых и необычных действий обусловлена фактором различения».

Вторая пара терминов — оппозиция «наполненного» (ши [2]) и «пустого» (сюй) в построении

войск. Оба играли важную роль в позднейшей философской мысли, но у Сунь-цзы имели преж-

де всего практический смысл, обозначая сильные и слабые места в боевой позиции. Соот-

ветственно «разумный полководец» знает «наполненные» и «пустые» места как у собственных,

так и у неприятельских войск, а потому может «избегать наполненных мест и наносить удар

в пустое место». Подобное умение — необходимая предпосылка победы.

Искусство войны, или, по Сунь-цзы, «путь обмана», состоит в том, чтобы одно переходило

в другое и представало таковым, чтобы «пустота» и «наполненность», «прямое» и «необычное»

сменяли друг друга, как «четыре времени года» или «солнце и луна» в небесах. Цао Цао давал на

этот счет более конкретные, нумерологически рассчитанные рекомендации, учитывавшие соот-

ношение собственных и неприятельских сил: «Если мои силы вдвое превосходят неприятель-

ские, то у меня один прием — прямой, а один — необычный. Если мои силы впятеро превос-

ходят неприятельские, то на три прямых приема должны приходиться два необычных». Оппо-

зиция «прямых» и «необычных» маневров свойственна каждому отдельному эпизоду военных

действий. Залог успеха в военной кампании — умение «выдать пустое за наполненное, а пря-

мое — за необычное».

Аналогичным образом Сунь-цзы судил и о боевом построении войска, которое должно осно-

вываться на принципе круга, что дает возможность отдельным подразделениям, маневрируя со-

образно общему круговому движению войск, взаимно замещать их позиции, не позволяя воз-

никнуть бреши в их рядах. Полководец мыслится находящимся в центре этого круга. Круговая

динамика боевой диспозиции в каждом отдельном моменте своего развертывания предполагает

несовпадение видимого и действительного. Даже в боевом построении подразделения движение

его отдельных отрядов должно создать впечатление хаоса и неразберихи при наличии прочного

порядка в войске как целостной единице. Несовпадение реального содержания боевой

диспозиции и ее внешнего образа — один из важнейших постулатов китайской стратегии.

Вся «хитрость» военного искусства Сунь-цзы состоит в этом неопределенном, текучем характере

отношений между различными аспектами боевой диспозиции, а также проявлениями и сущ-

ностью стратегического действия как образа Великого Пути. Все формы (в том числе и дис-

позиция войска) находят свое завершение в бесформенном. Сунь-цзы вторит Сунь Бинь,

добавляя, что всеми формами владеет одно, которое есть одновременно единое и единственное

и потому само формы не имеет: «Война

—

это борьба форм за превосходство. Нет такой формы,

которую нельзя было бы покорить, но нельзя знать форму, которая дает превосходство... Не-

возможно использовать превосходство одной формы для того, чтобы победить все формы. Поэ-

тому то, благодаря чему можно владеть формой, есть одно. Но то, благодаря чему достигается

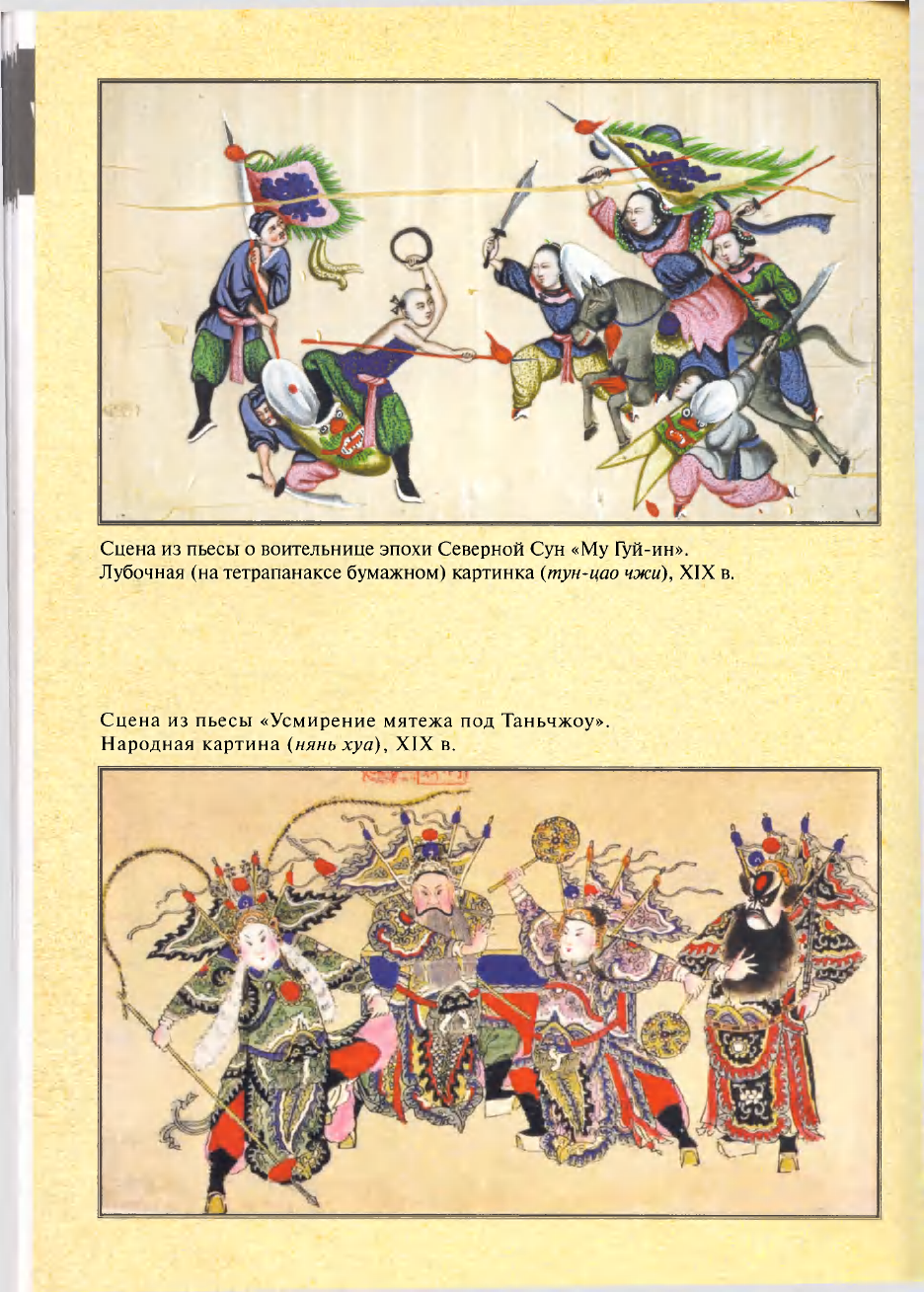

Сцена из пьесы о воительнице эпохи Северной Сун «Му Гуй-ин».

Лубочная (на тетрапанаксе бумажном) картинка (тун-цао чжи), XIX в.

Сцена из пьесы «Усмирение мятежа под Таньчжоу».

Народная картина {нянь хуа), XIX в.