Титаренко М.Л., Кобзев А.И., Лукьянов А.Е. Духовная культура Китая: энциклопедия в 5 томах. Том 5: Наука, техническая и военная мысль, здравоохранение и образование

Подождите немного. Документ загружается.

первый перевод на европейский язык маньчжурской грамматики, Изучение

переведенной на английский лишь в 1855 г. и представлявшей собой в России

маньчжурский текст, по которому как китайцы, так и европейцы изуча- китайских наук,

ли маньчжурский язык. ЯЗЫКОВ

Изучение языка потребовало создания словарей. Еще при 2-й РДМ

и

образования

(1729—1735) Россохин вместе с другим учеником, A.M. Владыкиным,

начал составление первого лексикона. Вообще при 2-й и 3-й РДМ началась работа над словарем

на четырех языках — русском, китайском, маньчжурском и латинском, вероятно, коллектив-

ными усилиями всех первых учеников. Ученик 3-й РДМ АЛ. Леонтьев (1716—1786) подготовил

русско-маньчжурско-китайский разговорник.

Выдающимся маньчжуроведом стал ученик 7-й РДМ (1781—1794) Антон Григорьевич Владыкин

(1757—1812), известный своей переводческой и преподавательской деятельностью, в частности

организовавший школу переводчиков при Коллегии иностранных дел, действовавшую в 1798—

1801 гг. В помощь учащимся он составил ряд пособий, в том числе: «Словарь манджурский

с российским и китайским», «Манджурский лексикон, переведенный Антоном Владыкиным»,

«Руководство для учащихся манджурскому языку. С приобщением двух книжек первого класса:

1. Сань-дзы-дзин [«Сань цзы цзин»]. 2. Мин-сянь-дзы. Переведенные с манджурского языка

А. Владыкиным. [1805]» и другие работы.

В последующие годы развивалось изучение языков и составление словарей. Уже при подготовке

8-й РДМ (1794—1807) в инструкцию Свящ. Синода для ее начальника было внесено указание

российским миссионерам по мере возможности изучать языки, а в инструкции 10-й РДМ это

уже стало требованием. Духовные лица обязывались изучать китайский язык, а студенты сверх

того — маньчжурский и монгольский.

Попытки составления словарей предпринимались практически при каждой РДМ. Начальник

9-й РДМ (1807—1821) архимандрит Иакинф (Н.Я. Бичурин) подготовил четырежды переписан-

ный от руки и сверенный со знаменитым, до сих пор регулярно переиздающимся «Словарем

Кан-си» («Кан-си цзы-дянь», 1716), подробнейший в девяти томах (1922 л.) с 12 000 гнездовых

знаков и множеством выражений «Тонический китайско-русский словарь» (1822), обширный

«Китайско-латинский словарь» в 14 книгах (2088 е.), тезаурус «Маньчжурско-китайско-русский

словарь. По предметам» (424 л.), осуществил перевод (ныне утраченный) самого значительного

трехъязычного (монгольско-китайско-маньчжурского) словаря с расположением слов по мон-

гольскому алфавиту — «Сань хэ бянь лань» («Удобное обозрение тройного соединения», 1718;

переизд.: Пекин, 1880, 1913). Он основательно занимался китайской филологией и лингвисти-

кой, в особенности грамматикой и фонетикой, заложив основы традиционной русской транс-

крипции. В связи с открытием в 1832 г. в Кяхте училища китайского языка составил «Китайскую

грамматику», которая была издана в 1838 г. и удостоена Демидовской премии, а затем опублико-

вал статью по фонетике «О произношении букв, входящих в состав китайских звуков» (ЖМНП.

1939. Ч. 21, отд.7). Начальник 10-й РДМ (1821—1830) архимандрит Петр (П.И. Каменский) сде-

лал китайский, маньчжурский и русский переводы к словарю «Сань хэ бянь лань», осуществил

переписку китайского синонимического словаря в латинском алфавите и составил пятиязыч-

ный монгольско-маньчжурско-китайско-русско-латинский лексикон (1817), «Большой русско-

китайский словарь с фразами и примерами», «Китайский лексикон, по выговорам или тонам

расположенный. 1826 г.», «Фразеологический словарь на китайском и манжурском языках.

1831 г.» и пособие «Краткие разговоры на мунгальском и манжурском языках». Эта работа была

продолжена учеником 8-й РДМ Степаном Васильевичем Липовцовым (1770—1841), одним из

лучших маньчжуристов того времени, составившим «Маньчжурский букварь», маньчжурско-

китайско-русский словарь (1838), латинско-китайский словарь (1831) и переведшим с мань-

чжурского много исторических документов. Он сделал маньчжурский перевод Нового Завета,

который был издан в Санкт-Петербурге в 1835 г. и остался единственным в своем роде. Извест-

ный знаток китайского и маньчжурского языков, ученик 10-й РДМ и переводчик Азиатского

департамента МИД Захар Федорович Леонтьевский (1799—1874) составил по ключевой системе

на основе лучших словарей того времени, прежде всего «Кан-си цзы-дянь», и богатого личного

опыта капитальнейший 15-томный (2 тыс. страниц) китайско-маньчжурско-латинско-русский

словарь, который, по оценке В.М. Алексеева (1956), при опубликовании «сильно и существенно

помог бы русским китаистам того времени, крайне нуждавшимся в таком словаре», а его латин-

ская часть «сделала бы этот словарь международным, более обстоятельным, чем его евро-

пейские предшественники». В также неизданной рецензии (1848) на рукопись Н.Я. Бичурина

«О правильном произношении китайских звуков» (1847) Леонтьевский сделал уточнения

Общественные

науки

транскрипции, принятые по сей день. Член этой же миссии врач

О.П. Войцеховский подготовил 3-томный китайско-маньчжурско-рус-

ский словарь, от которого сохранился лишь 51 лист, и «Грамматические

правила маньчжурского языка, доселе никем еще не изложенные».

Прикомандированный к 12-й РДМ (1840-1849) Василий Павлович

Васильев (1818—1900), впоследствии профессор Казанского, а затем

и Санкт-Петербургского университетов, — один из основоположников современной синоло-

гии, создавший стройную систему преподавания китайского языка, занимавшийся анализом

иероглифов и составивший первый изданный в России китайско-русский словарь, который

получил известность благодаря оригинальной (отличной от ключевой и фонетической/тони-

ческой) графической системе поиска иероглифов, до сих пор применяющейся в России.

Возглавлявший 13-ю (1850-1858) и 15-ю (1864-1878) РДМ архимандрит Палладий (П.И. Кафа-

ров) был выдающимся знатоком китайского языка и автором фундаментального китайско-рус-

ского словаря, который, по его собственному признанию, стал «выразителем его воззрений на

Китай во всех его проявлениях». В.М. Алексеев подчеркивал, что это был «настоящий синоло-

гический словарь, который сделал русской синологии честь». Задавшись целью придать словарю

энциклопедический характер, П.И. Кафаров, однако, не смог при жизни завершить этот огром-

ный труд. Первичная обработка его черновых материалов для подготовки рукописи к печати

была произведена преемником архимандрита Палладия на посту начальника РДМ иеромонахом

(впоследствии архимандритом) Флавианом (Городецким). Окончательную доработку и форми-

рование словаря осуществил Павел Степанович Попов (1842—1913), первый драгоман (с 1877)

и генеральный консул (с 1886) Российской дипломатической миссии в Пекине. Благодаря спе-

циально выделенному государственному кредиту 2-томный «Китайско-русский словарь» из

11 868 гнездовых иероглифов увидел свет в 1888 г. Помимо прочего содержа объяснения рели-

гиозной и ритуальной терминологии, он до сих пор сохраняет научное значение. Еще большего

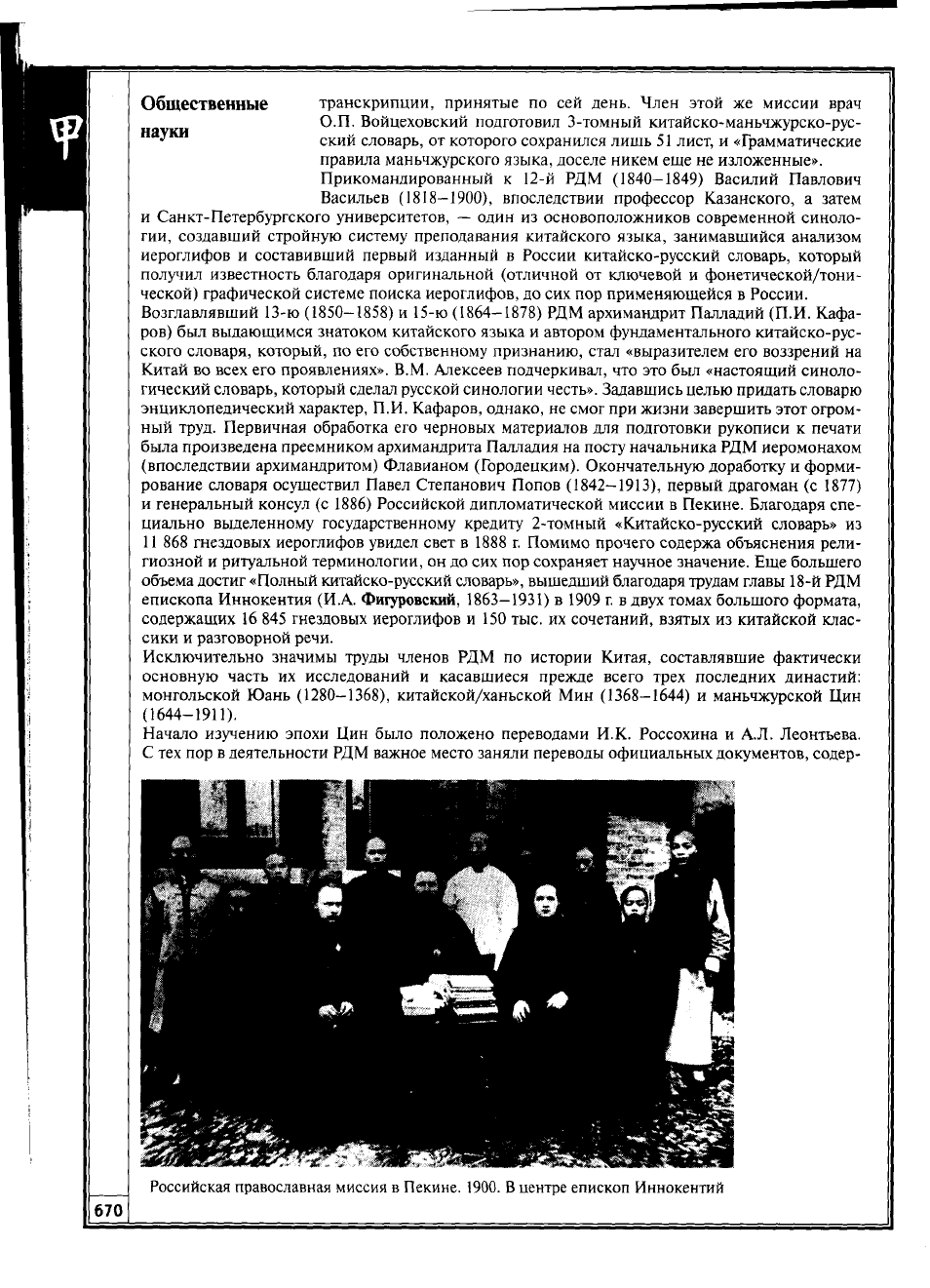

объема достиг «Полный китайско-русский словарь», вышедший благодаря трудам главы 18-й РДМ

епископа Иннокентия (И.А. Фигуровский, 1863—1931) в 1909 г. в двух томах большого формата,

содержащих 16 845 гнездовых иероглифов и 150 тыс. их сочетаний, взятых из китайской клас-

сики и разговорной речи.

Исключительно значимы труды членов РДМ по истории Китая, составлявшие фактически

основную часть их исследований и касавшиеся прежде всего трех последних династий:

монгольской Юань (1280-1368), китайской/ханьской Мин (1368-1644) и маньчжурской Цин

(1644-1911).

Начало изучению эпохи Цин было положено переводами И.К. Россохина и А.Л. Леонтьева.

С тех пор в деятельности РДМ важное место заняли переводы официальных документов, содер-

Российская православная миссия в Пекине. 1900. В центре епископ Иннокентий

670

жавших наиболее полную информацию о делах в стране. Они издавались Изучение

императорской печатней во Дворце воинской славы (У-ин-дянь), рас- В России

пространялись преимущественно властями, и приобрести их иностран- китайских наук,

цу было нелегко, поэтому, возможно, членам РДМ приходилось исполь- ЯЗЫКОВ

зовать личные связи. В XVIII — 1-й половине XIX в. в их поле зрения и образования

попали многие официальные труды, не отнесенные к категории секрет-

ных: «Дай Цин и тун чжи» («Сводное описание [империи] Великой Цин»), «Шэн сюнь» («Свя-

щенные наставления [первых цинских императоров]»), «Пин-дин лоча фан-люэ» («План

усмирения русских/ демонов-ракшасов», 1682-1689), «Ба ци тун чжи» («Сводное описание

восьми знамен», 1739), «Кай го фан-люэ» («План основания династии»), «Маньчжоу юань-лю

као» («Исследование происхождения Маньчжоу», 1778), «Дай Цин хуй дянь» («Свод законов

Великой Цин», 1690/ 1733/1763/1818/ 1899; см. т. 4), «Цзинь ши» («История династии Цзинь»,

1344) и др. Большая часть официальной документации в империи Цин издавалась на трех офи-

циальных языках — маньчжурском, китайском и монгольском, однако с конца XVII в. она

в основном подготавливалась китайскими учеными на китайском языке, а затем дублировалась

на маньчжурском и монгольском. С течением времени монгольский язык, по-прежнему оста-

ваясь официальным, заметно утратил свое значение в государственном делопроизводстве. Чле-

ны РДМ явно отдавали предпочтение маньчжурским текстам, хотя превосходно владели китай-

ским языком. Очевидно, многое определялось тем, каким текстом располагал переводчик. Об-

щаясь главным образом с чиновниками Ли-фань-юаня (Трибунал внешних сношений/отно-

шений с инородцами, или Палата управления окраинами / по делам территорий с некитайским

населением [Монголии, Цинхая/Кукунора, Тибета, Синьцзяна, Сычуани и др.], 1636/1638—

1906), ответственного за сношения с Россией до 1861 г., российские миссионеры, видимо, имен-

но через них получали доступ к документам на маньчжурском языке, на котором велась офи-

циальная дипломатическая переписка.

Особое внимание уделялось событиям XVII в., приведшим маньчжуров к власти в Китае, что,

в частности, демонстрируют высокопрофессиональные работы В.В. Горского: «О происхожде-

нии родоначальника ныне правящей в Китае династии Цин и имени народа маньчжу», «Начало

и первые дела маньчжурского дома», опубликованные в «Трудах членов Российской духовной

миссии в Пекине» (Т. 1, СПб., 1852), и др.

Но наибольший интерес у миссионеров вызывали современные им события и общее состояние

империи Цин. Множество таких работ написал Н.Я. Бичурин. Например, в 1838 г. Николаю I бы-

ла поднесена его готовая к публикации рукопись «Описание китайских монет» (29 л. + 200 е.),

представляющая собой переведенное с японского оригинала описание 183 монет с предислови-

ем и замечаниями переводчика. До настоящего времени эта неизданная работа является наибо-

лее полным справочником по данному вопросу на русском языке. В 1842 г. Н.Я. Бичурин опуб-

ликовал двухтомник «Статистическое описание Китайской империи» (переизд.: М., 2002), вклю-

чающий ценные сведения о вооруженных силах, экономике и соседних с Китаем странах. Широ-

ко привлекая данные переведенного им свода «Дай Цин хуй дянь», он в 1838-1848 гг. выпустил

десять крупных статей и три книги о социальных и политических институтах тогдашнего Китая.

Первые российские востоковеды — члены РДМ порой интересовались историей и культурой не

столько самого Китая, сколько соседних народов, для чего активно изучали маньчжурский,

монгольский, тибетский языки и написанные на них тексты. Вначале эти исследования носили

более или менее практический характер, соответствуя политическим интересам России в Цент-

ральной Азии и на Дальнем Востоке. Подобная информация поступала в основном в виде пере-

водов различных литературных источников, выполнению которых положили начало И.К. Рос-

сохин, А.Л. Леонтьев, А.Г. Владыкин. В конце XVIII — начале XIX в. исследования соседних Ки-

таю народов развил П.И. Каменский, переведший с маньчжурского «Мунгальскую историю о дея-

ниях Чингиссского рода» (1805) и сделавший ряд переводов, посвященных началу маньчжурского

правления в Китае, бегству калмыков из Китая, описанию политических дел в Джунгарии.

Вершиной изучения соседних с Китаем народов стали труды Н.Я. Бичурина, одного из пионе-

ров тибетологии и монголоведения в России 1-й половины XIX в. Его книга «Описание Тибета

в нынешнем его состоянии» (СПб., 1828), представляющая собой перевод китайского исто-

рико-географического сочинения «Вэй-цзан ту-ши» («Иллюстрированные сведения о Тибете»,

1791), имела исключительное значение при слабой тогда изученности Тибета на Западе и уже в

1829 г. была переведена в Париже. Двухтомник «Записки о Монголии» (СПб., 1828) основывался

на редких материалах. Ознакомившись с рукописью, МИД России ходатайствовал перед

правительством о ее издании за счет казны. В докладе министра иностранных дел К.В. Нес-

672

Общественные сельроде особо подчеркивалась научная ценность этой работы. За двух-

томником «Описание Чжуньгарии и Восточного Тюркистана в древнем

^ и нынешнем состоянии» (СПб., 1829) сначала последовала «История

первых четырех ханов из дома Чингисова» (СПб., 1829), ознамено-

вавшая качественно новый этап изучения истории Монголии вообще

и завоеваний Чингисхана и его преемников в XIII—XIV вв. в частности,

а затем «Историческое обозрение ойратов, или калмыков, с XV столетия до настоящего вре-

мени» (СПб., 1834; переизд.: Элиста, 1992), насыщенное разнообразными сведениями из рус-

ских и китайских источников и удостоенное Демидовской премии.

Этнографической проблематикой прилегающих к Китаю регионов занимался и П.И. Кафаров.

Будучи главой 15-й РДМ, он укрепил научные связи с Русским географическим обществом

(РГО) и поместил многочисленные статьи в его изданиях. В 1869 РГО предложило ему возгла-

вить научную экспедицию в Южно-Уссурийский край для изучения памятников старины и сбо-

ра этнографических материалов. Некоторые ее результаты были им представлены в серии статей

по исторической географии и этнографии, как то: «Исторический очерк Уссурийского края

в связи с историей Маньчжурии» (Записки ИРГО. Т. 8, вып. 2. СПб., 1879), «Переезд от Влади-

востока до Нагасаки» (Известия ИРГО. Т. 3, № 1-8. СПб., 1872), «Уссурийские маньцзы» (там

же). Исключительное значение приобрели дневники экспедиции, опубликованные лишь час-

тично, например «Дорожные заметки на пути от Пекина до Благовещенска, через Маньчжурию

в 1870 г.» (Записки ИРГО. Т. 4. СПб., 1871). В итоге общее собрание РГО 17 января 1873 г. при-

судило П. И. Кафарову малую золотую медаль «за многочисленные статьи этнографического

содержания о Китае, помещенные в изданиях Общества».

Первые попытки освещения духовной жизни китайцев были сделаны еще Н.Я. Бичуриным

в книгах «Китай, его жители, нравы, обычаи, просвещение» (СПб., 1840) и «Описание религии

ученых» (1844; изд.: Пекин, 1906; М., 1995, 1998), посвященной конфуцианству. Ученик 10-й РДМ

Кондрат Крылов написал «Обозрение китайской философии», а член 11-й РДМ иеромонах

Феофилакт (Киселевский, 18097—1840) изучал даосизм и буддизм, чтобы «приготовить нужные

на оные возражения». Студент 12-й РДМ Владимир Васильевич Горский (1819-1847) обладал

исключительными языковыми способностями и единственный среди миссионеров специализи-

ровался в изучении сразу четырех восточных языков: китайского, маньчжурского, монгольского

и тибетского, но безвременно скончался от туберкулеза в Пекине, оставив после себя не-

опубликованные буддологические переводы: «Изложение систем философских и религиозных,

как принадлежащих, так и не принадлежащих к буддизму, или Украшение суммеру учения Мо-

гущественного. Сочинение Пекинского хутухты Чжанцзя (Чжанчжа)», «Изложение Сиддант»

(пер. с тибетского работы того же его современника, пекинского хутухты Чжан-чжи) и «Мадья-

мики, или Система, отвергающая существование самостоятельной природы (начало перевода

Таранатха)». П.И. Кафаров в 1840-е годы также сначала переводил с китайского и тибетского

буддийские трактаты: «Бо/Бай лунь» (см. т. 2) — «Шата-шастру» Арьядевы (II—III вв.) в переводе

Кумарадживы (344/350—409/413) или Сэн-чжао (384—414; обе ст. см. т. 1), «Цзинь ци ши лунь»

—

«Суварна-саптати-шастру» Капилы (Цзябило) в переводе Парамартхи (499-569; см. т. 2) и др.,

а затем стал писать и публиковать вполне оригинальные исследования буддизма, мусульманства,

христианства, манихейства и иудаизма в Китае: «Очерк буддийских божеств и их изображений

в Китае» (1843), «Жизнеописание Будды» (ТЧРДМ. Т. 1, 1852), «Исторический очерк древнего

буддизма» (ТЧРДМ. Т. 2, 1853), «Неделя в китайской кумирне в окрестностях Пекина» (Совре-

менник. 1863, № 6), «О магометанах в Китае» (ТЧРДМК. Т. 4, 1866), «Китайская литература

магометан» (СПб., 1887), «Старинные следы христианства в Китае» (Восточный сборник. Т. 1,

вып. 1. 1872).

Члены РДМ также сделали первые шаги в изучении конфуцианских канонов, прежде всего двух

самых известных глав «Ли цзи» («Записки о благопристойности», IV—! вв. до н.э.) — «Да сюэ»

(«Великое учение») и «Чжун юн» («Срединное и неизменное»; все см. т. 1), включенных нео-

конфуцианцами (см. Неоконфуцианство в т. 1) в «Сы шу» («Четверокнижие», XII в.). Впервые на

русский язык их перевел и опубликовал А.Л. Леонтьев (СПб., 1780, 1784), издавший также

в 1779 г. перевод «Троесловного канона» («Сань цзы цзин») и в 1782 г. части «Чжоу и» в при-

ложении к т. 2 трехтомного перевода с маньчжурского «Тай Цин Гурунь и Ухери Коли,

то есть все законы и установления китайского (а ныне манчжурского) правительства» (СПб.,

1781-1783). Его перевод с маньчжурского философской антологии «Китайские мысли» (СПб.,

1772) оказался столь успешным, что был переиздан уже в 1775 г., а в 1778 и 1796 гг. издан

и переиздан на немецком в Веймаре и в 1807 г. на французском в Дрездене. В целом «Сы шу»

перевели Н.Я. Бичурин и член 10-й РДМ, первый профессор китайского Изучение

и маньчжурского языков в России (Казанский университет, 1837) Дмит- в России

рий Петрович Сивиллов (архимандрит Даниил, 1798-1871), оставивший китайских наук,

также в рукописях переводы «Шу цзина» («Канон писаний»), «Ши ЯЗЫКОВ

цзина» («Канон поэзии») и «Дао дэ цзина» («Канон Пути и благодати»;

и

образования

все ст. см. т. 1). В.П. Васильев перевел «Ши цзин» (частично опубликовал

в 1882), «Историю буддизма в Тибете» Сумбы-хутухты, «Дай Ткн си юй цзи» («Записки о За-

падном крае, [составленные в эпоху] Великой Тан») Сюань-цзана (обе ст. см. т. 2), составил

двухтомный «Буддийский терминологический словарь» (1848—1849) и издал фундаментальные

труды обо всех основных религиозно-философских учениях Китая: «Буддизм, его догматы, ис-

тория и литература» (Ч. 1. СПб., 1857), «Религии Востока. Конфуцианство, буддизм и даосизм»

(СПб., 1873), «О магометанстве в Китае» (СПб., 1867).

После заключения Тяньцзиньского (1858) и Пекинского (1860) договоров, в числе прочего

предоставлявших миссионерским организациям большую свободу религиозной пропаганды на

территории Китая, научно-исследовательская работа РДМ уступила место православной про-

поведи, требовавшей создания качественных и доступных для понимания простого народа

переводов православных религиозных текстов на китайский язык. Переводы богослужебной

литературы, весьма профессионально выполненные членами 16-й РДМ, впоследствии практи-

чески не требовали усовершенствования и во многом стали основой дальнейшей миссионер-

ской деятельности, прежде всего 18-й РДМ (1896—1933). Некоторые из них были предоставлены

высоко оценившим их протестантским миссионерам. Значительная часть отпечатанных пере-

водов в 1882 г. была отправлена в Токио для Японской православной миссии.

«Труды членов Российской духовной миссии в Пекине» (Т. 1—4. СПб., 1852—1866) — созданное

по инициативе П.И. Кафарова, первое и единственное продолжающееся синологическое изда-

ние в России до XX в. было переиздано в типографии РДМ в Пекине в 1909—1910 гг., а два его

первых тома переведены на немецкий и изданы в Берлине в 1858 г. Член 16-й (1879—1883)

и частично 17-й (1884—1896) РДМ иеромонах Николай (Адоратский) подготовил многочислен-

ные труды по ее истории, самый значительный из которых — «Православная миссия в Китае за

200 лет ее существования» (Вып. 1, 2. Казань, 1887).

** Алексеев В.М. О роли русской китаистики XIX в. в лексикографии // Краткие

сообщения ИВ АН СССР. № 18. 1956; он же. Наука о Востоке. М., 1982; Н.Я. Бичурин

и его вклад в русское востоковедение / Ред. А.Н. Хохлов. М., 1977; Бэй-гуань: Краткая

история Российской духовной миссии в Китае. СПб., 2006; Дацышен В.Г. История

изучения китайского языка в Российской империи. Красноярск, 2000; История Рос-

сийской духовной миссии в Китае. М., 1997; Иванов В.И. Замечательный русский

ученый-китаевед. (К 100-летию со дня смерти Н.Я. Бичурина) // Дальний Восток.

1953, № 4; П.И. Кафаров и его вклад в отечественное востоковедение (К 100-летию со

дня смерти). М., 1979; Православие на Дальнем Востоке: 275-летие Российской Ду-

ховной Миссии в Китае. СПб., 1993; Скачков П.Е. Очерки истории русского китае-

ведения. М., 1977; он же. Русские врачи при Российской духовной миссии в Пекине //

Советское китаеведение. 1958, № 4; Хохлов А.Н. Бичурин и его труды о Монголии и

Китае // Вопросы истории. 1978, № 1; он же. Китайско-русский словарь П.И. Кафа-

рова

—

П.С. Попова в оценке современников (по архивным материалам) // Китайское

языкознание. Материалы VIII международной конференции. М., 1996; он

же.

Востоко-

вед В.П. Васильев и его графическая система расположения китайских иероглифов //

Китайское языкознание. X Международная конференция. Материалы. М., 2000;

он же. Иеромонах Алексий (А.Н. Виноградов) — пекинский миссионер, художник

и ученый // Научно-богословские труды по проблемам православной миссии. Белго-

род, 1999; он же. Российская Православная Миссия в Пекине и ее вклад в изучение

духовной культуры Китая // Россия в X—XVIII вв. Проблемы истории и источникове-

дения. М., 1995; он же. Российская православная миссия в Пекине и ее вклад в изуче-

ние древнекитайской философии // Первая Всероссийская научная конференция

«Китайская философия и современная цивилизация». М., 1995; Янь Го-дун. Эго

ханьсюэ ши (цию 1917 нянь) (История российского китаеведения (до 1917 г.). Пекин,

2006; он же. Элосы ханьсюэ саньбай нянь (Российское китаеведение за 300 лет).

Пекин, 2007; Widmer

Е.

The Russian Ecclesiastical Mission in Peking during the Eighteenth

Century. Cambr. (Mass.) — L., 1976.

См. также лит-ру к ст. Российская духовная миссия в Китае, Бичурин, Кафаров в т. 2.

С.

Г.

Андреева

с участием А. И. Кобзева

Общественные Языкознание

История китайского языкознания делится на два больших периода:

1) традиционной науки

—

более двух тысячелетий до рубежа XIX—XX вв.,

когда началась модернизация общества, сопровождавшаяся проникно-

вением в страну европейских идей и теорий, и 2) современной, для кото-

рой характерно использование западных и некоторых традиционных методов, начало чему было

положено в 1898 г. выходом в свет первой в истории китайского языкознания грамматики «Ма-

ши вэнь тун» («Объяснение правил письменного языка господина Ма») Ма Цзянь-чжуна

(1844—1900). Обзор китайских лингвистических методов в их традиционном варианте содер-

жался уже в «Опыте мандаринской грамматики» (1902) П.П. Шмидта. В 1926 г. опубликована

работа впоследствии репрессированного Н.М. Попова-Тативы (1883—1937), посвященная

реформам китайского языка начала XX в. и идеям Ху Ши (см. т. 1) — одного из вдохновителей

этих реформ и лидеров движения за переход с традиционного письменного языка вэньянь на

«разговорный» байхуа (байхуавэнъ юньдун; обе ст. см. т. 3). Ю.В. Бунаков (1908—1942) в 1935 г.

издал снабженный обширной библиографией пионерский очерк истории открытия и изучения

в первые десятилетия XX в. древнейшей эпиграфики — иньских надписей (цзягувэнь; см. т. 3).

Тем не менее интерес к китайскому языкознанию как к науке возник в отечественной синологии

по сути дела лишь во 2-й половине XX в.

Вскоре после образования КНР в 1949 г. начался новый период языковых реформ, в обсуждении

которых приняли участие советские ученые, имевшие обширный опыт языкового строительства

в СССР. Одновременно в отечественной синологии в 1950-х

—

начале 1960-х годов появилась се-

рия статей A.A. Драгунова, Б.Г. Мудрова, И.М. Ошанина, Т.П. Сердюченко, Ю.В. Рождественско-

го, И.С. Гуревич о языковой политике и лингвистических, в частности грамматических, воззре-

ниях лингвистов КНР. Главное место грамматика занимает в опубликованных позже справочных

статьях В.М. Солнцева, помещенных в энциклопедических изданиях и содержащих обзор отечест-

венных, китайских и западных работ с конца XVIII в. до 1980-х годов. Интерес к грамматическим

исследованиям можно объяснить двумя причинами. С одной стороны, грамматика отсутствовала

в китайской лингвистической традиции, и ее разработка применительно к китайскому и другим

изолирующим языкам является несомненным достижением прежде всего западной синологии.

С другой — именно исследования по грамматике современного официального языка путунхуа

(см. т. 3) находились в центре внимания московских лингвистов-синологов во 2-й половине XX в.

В 1950-1960-е годы грамматические исследования оказались первыми работами китайских

лингвистов, переведенными на русский язык. «Основы китайской грамматики» Ван Ли (Ван

Ляо-и) были изданы в 1954 г. в переводе Г.Н. Райской, а «Очерки грамматики китайского языка»

Люй Шу-сяна — в 1961—1965 гг. в переводе И.М. Ошанина. Репрезентативные статьи китайских

лингвистов 1950-х

—

1-й половины 1980-х годов по грамматике, лексикографии, диалектологии,

исторической фонетике, истории иероглифики, нормализации китайского языка представлены

в сборнике серии «Новое в зарубежной лингвистике» (1989), составленном М.В. Софроновым.

Среди публикаций 1950-х годов особняком стоит статья Н.И. Конрада «О национальной тра-

диции в китайском языкознании». Сведения об этой традиции содержатся также в опублико-

ванных позже коллективных (Т.А. Амирова и др.) «Очерках по истории лингвистики» (М., 1975).

К системному анализу китайского языкознания отечественная синология подошла лишь в нача-

ле 1980-х годов с выходом в свет работ С.Е. Яхонтова, ставших результатом многолетних нова-

торских исследований истории китайского языка, в которых в качестве источников использо-

вались, в частности, древние и средневековые лингвистические памятники. Нормативные спис-

ки иероглифов («Ши Чжоу пянь», «Цан-цзе пянь»), словари иероглифов (цзы шу, цзыдянь, «Эр я»,

«Шо вэнь цзе цзы») и рифм (юнь шу), фонетические таблицы (юнь ту; все ст. см. т. 3) проанали-

зированы С.Е. Яхонтовым в ряду других таких же памятников с точки зрения эволюции методов

и теоретических воззрений китайских лингвистов с середины I тыс. до н.э. до конца XIX в.

Проблемы зарождения и развития китайской филологической традиции затронуты также

М.В. Софроновым в 6-томнике по этнической истории китайцев, созданном коллективом авто-

ров (М.В. Крюков, В.В. Малявин, Л.С. Переломов, М.В. Софронов, H.H. Чебоксаров; М.,

1978—1993; см. библиографию работ о китайском языке и письменности в т. 3 и на с. 520).

Сведения о китайских лингвистических исследованиях XX в. присутствуют в отечественных

работах, посвященных различным аспектам китайского языка и письменности. Так, взгляды на

языковые реформы китайских ученых нового и новейшего времени нашли детальное отражение

в монографии М.В. Софронова «Китайский язык и китайское общество» (М., 1979), китайские

исследования эпиграфики эпох Инь и Чжоу

—

в монографии В.М. Крю- Изучение

кова (М., 2000). Важнейшим справочником тут является двухтомная в России

«Библиография по китайскому языкознанию», составленная Н.В. Солн- китайских наук,

цевой, A.JI. Семенас, П.Ф. Толкачевым под руководством С.Б. Янкивер ЯЗЫКОВ

(М., 1991-1993) и представляющая литературу, вышедшую на русском

и

образования

языке после 1917 г., а также на китайском, японском и западных языках

после образования КНР.

* Ван Ляо-и. Основы китайской грамматики / Пер. Г.Н. Райской; ред. A.A. Драгунов,

Чжоу Сун-юань; предисл. A.A. Драгунова и Л.Д. Позднеевой; примеч. A.A. Драгунова.

М., 1954; Люй Шу-сян. Очерк грамматики китайского языка / Пер. И.М. Ошанина.

Т. 1. Слово и предложение. М., 1961; Т. 2, ч. 1: Категории. М., 1965; Т. 2, ч. 2: Типы

связей. М., 1965; Библиография по китайскому языкознанию. Кн. 1, 2 / Сост.

С.Б. Янкивер и др. М., 1991-1993; Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 22.

Языкознание в Китае: Пер. с кит. / Сост., ред. и вступ. ст. М.В. Софронова. М., 1989.

** Амирова Т.А., Ольховиков Б.А., Рождественский Ю.В. Очерки по истории линг-

вистики. М., 1975, с. 62—73; Бунаков Ю. Гадательные кости из Хэнани (Китай). Очерк

истории и проблематики в связи с коллекцией ИКДП. М., Л., 1935; Гуревич И.С.

Взгляды Лу Чживэя по вопросам теории слова и частей речи в китайском языке //

Вопросы филологии и истории стран советского и зарубежного Востока. М., 1961,

с. 190-198; Конрад Н.И. О национальной традиции в китайском языкознании //

Вопросы языкознания. 1959, № 6, с. 18-27; Крюков В.М. Текст и ритуал. Опыт интер-

претации древнекитайской эпиграфики эпохи Инь-Чжоу. М., 2000; Мудрое Б.Г. Ки-

тайское языкознание после выхода в свет трудов И.В. Сталина по китайскому языко-

знанию // Известия АН СССР. Отделение литературы и языка. 1952. Вып. 3, с. 228-

237; Основные проблемы изучения китайского языка / Сессия в Институте востоко-

ведения АН СССР // Вестник АН СССР. М., 1951. № 8. с. 111-113; Ошанин И.М.

Вопросы языкознания в КНР // Первая всесоюзная конференция востоковедов:

Тезисы докладов и сообщений. Ташкент, 1957, с. 273-275; он же. Всекитайские

конференции по вопросам языка и письменности // Советское востоковедение, 1956,

№ 1, с. 180-185; он же. Китайское языкознание в 1952 г.: По страницам китайских

языковедческих журналов // Вопросы языкознания. 1953, № 3, с. 106—112; он же. На

конференциях китайских языковедов // Вестник АН СССР. 1956, № 2, с. 88-91; он же.

Языковое строительство в Китайской Народной Республике в 1949-1959 гг. //

Известия АН, Отделение литературы и языка. 1959. Т. 18, № 5, с. 407—418; Попов-

Татива [Н.М.] Реформа китайского языка (Ху Ши). // Запад и Восток. М., 1926.

Кн. 1-2, с. 110-114; Рождественский Ю.В. Понятие формы слова в истории грамма-

тики китайского языка: Очерки по истории китаеведения. М., 1958; Сердюченко Т.П.

Выдающийся китайский ученый профессор Ло Чан-пэй // Проблемы востоковедения.

1959, № 4, с. 223-224; Солнцев В.М. Языкознание [в Китае] // Большая советская

энциклопедия. 3-е изд. Т. 12. М., 1973, с. 232; он же. Китаистика // Языкознание.

Большой энциклопедический словарь / Гл. ред. В.Н. Ярцева. М., 1998, с. 222-225;

Софронов

М.В. Китайский язык и китайское общество. М., 1979; Хабибулин В.А. Проб-

лема порядка слов в раннем китайском языкознании // Вестник МГУ. Серия 14.

Востоковедение, № 2. М., 1976, с. 76-82; Яхонтов С.Е. История языкознания в Китае

(I тысячелетие до н.э. — I тысячелетие н.э.) // История лингвистических учений.

Древний мир. Л., 1980, с. 92-109; он

же.

История языкознания в Китае (XI-XIX вв.) //

История лингвистических учений. Средневековый Восток. Л., 1981, с. 224-257; он же.

Китайская языковедческая традиция // Языкознание. Большой энциклопедический

словарь. М., 1998, с. 225.

О.И. Завьялова

Образование

С XVIII в. российское китаеведение начало уделять внимание императорским экзаменам (кэ

цзюй), хотя работ на эту тему вышло несравненно меньше, чем в Европе. В трудах Н.Я. Бичурина

о Цинской империи (Взгляд на просвещение в Китае // ЖМНП. 1838. Ч. 18, № 5; Китай, его

жители, нравы, обычаи, просвещение. СПб., 1840; Китай в гражданском и нравственном

состоянии. СПб., 1848) содержатся почерпнутые в основном из официальных источников:

разделов «Ли бу» («Ведомство благопристойности»), «Ханьлинь юань» (см. Ханьлинь академия

Общественные в т. 1) и «Го цзы цзянь» («Государственное училище») изданного

натои

в г

· Цин хуй дянь» («Собрание узаконений Великой Цин»; см.

^ т. 4) уникальные сведения о системе кэ цзюй — о порядке проведения

экзаменов на каждую из степеней, о церемониях их присуждения, об

экзаменующихся и экзаменаторах (возможно, сам Бичурин посещал

места проведения экзаменов). Эти материалы являются тщательно

отобранными переводами.

После полувекового перерыва российские китаеведы начала XX в. вновь обратили внимание на

китайскую систему образования, в которой делались первые попытки модернизации по япон-

скому образцу, чему В.М. Алексеев посвятил вступительную речь в Санкт-Петербургском уни-

верситете 22 февраля 1910 г., опубликованную затем в «Вестнике Европы».

В 1930—1940-х годах появились отдельные работы по модернизации китайской системы просве-

щения после провозглашения республики в 1911 г., особое внимание уделялось строительству

«ленинских» школ для народа в освобожденных районах Китая, а традиционные экзамены осуж-

дались за элитарный характер, догматизм и коррупцию (в частности, в работах М.Н. Ершова,

В.Н. Кривцова). Во 2-й половине XX в. роли кэ цзюй в системе конфуцианской идеологии

и бюрократии касались китаеведы — историки, культурологи и литературоведы, основываясь на

исторических хрониках эпох Тан, Сун и Мин или работах западных синологов. В условиях

отсутствия китаеведческой традиции в этой сфере и слабости педагогической компарати-

вистики первым многолетнее и последовательное изучение образования в КНР предпринял

в конце 1960-х годов В.З. Клепиков, работавший в системе АПН, написавший диссертацию

«Школа в Китае в конце XIX

—

первой половине XX в.» (к сожалению, не вышедшую отдельной

книгой) и опубликовавший ряд статей о развитии школьной системы в КНР.

С конца 1960-х годов в Институте Дальнего Востока АН СССР / РАН Н.Е. Боревская и

Н.В. Франчук с исследования системы образования в КНР начали создавать новое китаевед-

ческое направление. Уже в 1974 г. появилась первая книга — «Школа в КНР. 1957-1972», а в

1980 г. — коллективная монография, охватывающая первые тридцать лет становления и раз-

вития науки и образования в контексте политической борьбы и экономических экспериментов

в КНР. Со 2-й половины 90-х годов Н.Е. Боревская начала соединять страноведческий подход

с компаративистским в самом широком хронологическом диапазоне — от древности (работы по

истории школы в Китае и России, сравнению конфуцианской и христианско-православной

педагогической мысли) до современности (участие в составлении и редактировании коллек-

тивной монографии нескольких десятков российских и китайских ученых об управленческом,

финансовом и воспитательном аспектах образовательных реформ в КНР и России за три деся-

тилетия с 1980-х). Ее труды охватывают историю, социологию, экономику, этнопсихологию

и стратегию образования и педагогической мысли Китая.

** Алексеев В.М. Современная реформа китайского образования // Вестник Европы.

1910. Т. 5, с. 310—320; Антиповский A.A., Боревская Н.Е., Франчук Н.В. Политика

в области науки и образования в КНР: 1949-1979 гг. М., 1980; Бичурин Н.Я. Китай,

его жители, нравы, обычаи, просвещение. Пекин, 1910; он же. Китай в гражданском

и нравственном состоянии. М., 2002; Боревская Н.Е. Школа в КНР. 1957-1972 гг. М.,

1974; она

же.

Очерк истории школы и педагогической мысли в Китае. М., 2002; она же.

Государство и школа. Опыт Китая на пороге III тысячелетия. М., 2003; она же.

Особенности китайской системы образования в контексте этнопсихологии. М., 2007;

она же. Новые механизмы финансирования высшей школы в КНР: китайский опыт

в российском контексте. М., 2009; Ершов М.Н. Современный Китай и европейская

культура. Харбин, 1931; Клепиков В.З. Школа в Китае в конце XIX

—

первой половине

XX века. Автореф. канд. дис. М., 1968; Кривцов В.Н. Народное образование в Китае //

Китай. История, экономика, культура / Ред. В.М. Алексеев. M.-JI., 1940, с. 427-441;

Россия—Китай: образовательные реформы на рубеже XX—XXI вв. Сравнительный

анализ / Ред. Н.Е. Боревская, В.П. Борисенкова, Чжу Сяомань. М., 2007; Borevskaya N.

The Role of the State in Educational Reform in the PRC // The Challenge of Eastern Asian

Education: Implications for America / Ed. by W.K. Cummings, Ph.G. Altbach. Albany, 1997,

p. 265-274; id. Searching for Individuality: Educational Pursuits in China and Russia //

Education, Culture & Identity in Twentieth-Century China / Ed. by G. Peterson, R. Hayhoe,

Yongling Lu. Ann Arbor, 2001, p. 31-53.

U.E. Боревская

Экономическая наука Изучение

в России

Первый шаг к изучению китайской экономической науки в нашей стра- китайских наук,

не был сделан в 1950-е годы на фоне широкого интереса к преобразова- языков

ниям в КНР. Был переведен ряд работ китайских экономистов-марк- и образования

систов. Большую теоретическую и справочную ценность представляло

издание книги Ван Я-наня «Исследование экономических форм полуфеодального, полуколо-

ниального Китая» (1959), в которой было проанализировано экономическое положение в Китае

до 1949 г., отдельные разделы посвящены проблемам товара и стоимости, денег, капитала,

процента и прибыли, заработной платы, земельной ренты, кризисным явлениям в экономике.

Полезным пособием для изучения экономики республиканского Китая стали переводы работ

идеолога КПК Чэнь Бо-да (1904—1989). В 1948 г. вышло русское издание его книги «Четыре

семейства Китая», посвященной критике семейств Чан Кай-ши (см. т. 4), Кун Сян-си, Сун Цзы-

вэня и братьев Чэнь Го-фу — Чэнь Ли-фу (см. т. 1, 4), взявших в 1930—1940-е годы под свой

контроль политическую и экономическую жизнь страны. В ней отражена оценка китайскими

марксистами сложившейся при власти Гоминьдана (см. т. 4) модели «бюрократического ка-

питализма». Изданная в СССР в 1952 г. книга Чэнь Бо-да «Очерк земельной ренты в Китае»

была посвящена эксплуатации крестьян в республиканский период.

Сборник переводов выступлений государственных деятелей и публикаций ученых КНР «Эко-

номические успехи Китайской Народной Республики за 1949—1953 гг.» (1954) отразил их взгля-

ды на хозяйственную и финансовую политику, основные направления развития промышлен-

ности и сельского хозяйства. В сборник «Проблемы развития экономики Китайской Народной

Республики» (1958) были включены более двух десятков статей авторитетных китайских эконо-

мистов (Ма Инь-чу, Сюэ Му-цяо и др.) по проблемам сбалансированного развития планового

хозяйства, индустриализации, кооперации в деревне, трансформации государственного капи-

тализма, рынка и заработной платы. Среди многочисленных статей китайских экономистов

в советской периодике следует выделить работы Сюй Ди-синя о преобразовании капитали-

стической промышленности (1956) и социальных противоречиях в переходный период (1958).

Важной вехой в исследовании традиционных учений стал выход в свет в 1959 г. фундамен-

тального труда В.М. Штейна «Гуань-цзы: Исследование и перевод», в котором «Гуань-цзы» (см.

т. 1) был проанализирован в общем контексте экономической мысли древнего Китая. Автор,

получивший образование до 1917 г. профессиональный экономист и специалист по денежному

обращению, в 1927 г. был финансовым советником правительства республиканского Китая

и лишь позднее, в зрелом возрасте изучил китайский язык. Он широко использовал зарубежную

синологическую и экономическую литературу, рассматривая древнекитайскую экономическую

мысль в сопоставлении с мировой.

Вслед за снижением уровня экономических исследований в КНР в 1960-е годы и их полным

прекращением в годы «культурной революции» анализ теоретических аспектов китайской мо-

дели развития народного хозяйства был нацелен на изучение взглядов китайского руководства.

Критическое рассмотрение экономических взглядов лидера КНР заняло центральное место

в книге советского экономиста академика А.М. Румянцева «Истоки и эволюция „идей Мао Цзэ-

дуна"» (1972), где основное внимание было уделено проблемам соотношения развития про-

мышленности и сельского хозяйства, центрального планирования и местной хозяйственной

самостоятельности, кооперирования на селе. А.М. Румянцев проанализировал две основные

работы Мао Цзэ-дуна (см. т. 4) по политэкономии социализма: «О десяти важнейших взаимо-

отношениях», «К вопросу о правильном разрешении противоречий внутри народа»; ввел в науч-

ный оборот «Критические замечания по работе Сталина „Экономические проблемы социализ-

ма в СССР"», сделанные Мао Цзэ-дуном в 1958-1959 гг., и «Заметки об учебнике „Полити-

ческая экономия"» (1960), дававшие представление о его взглядах на постулаты советской эко-

номической науки.

Критические оценки отечественными специалистами китайской стратегии форсированного

развития экономики на основе завышенной нормы накопления и отказа от распределения по

труду отражали объективные трудности и противоречия экономики КНР в годы «культурной

революции». Китайская концепция «волнообразного развития народного хозяйства», допускав-

шая неравновесие в экономике и смену периодов подъема и спада, оценивалась как отступление

от принципа планомерного развития социалистической экономики. Попытка руководства КНР

подчинить экономику «командной силе» политики воспринималась как проявление волюн-

таризма. Соотношению взглядов китайского руководства с экономической реальностью были

посвящены работы Э.П. Пивоваровой (опубликованные под псевдони-

мом Э. Корбаш). В книге «Теория и практика экономического строи-

тельства в КНР» (1981) она рассмотрела проблемы определения целей

социалистического строительства, использования «скачка» в развитии

экономики, сочетания развития промышленности и сельского хозяй-

ства, а также крупного и мелкого производства в КНР.

В конце 1970-х — 1-й половине 1980-х годов в СССР появились работы о проникновении

в Китай до образования КНР западной экономической науки. В монографии J1.H. Борох

«Общественная мысль Китая и социализм (начало XX в.)» (1984) содержался раздел о вкладе Лян

Ци-чао (см. т. 1, 4) в распространение западной экономической науки в Китае. В заключении

книги З.Г. Лапиной (1985), посвященной китайскому средневековому учению об управлении

государством, прослежена эволюция восприятия в Китае нового и новейшего времени древнего

бинома цзин цзи (см. т. 1), ставшего носителем понятия «экономика», приведены оценки

традиционной экономической мысли экономистом республиканского периода Тан Цин-цзэном

и Чан Кай-ши.

В этот период отечественные исследователи проявили значительный интерес к экономической

политике властей республиканского Китая. Г.Д. Сухарчук (1983) сопоставил социально-эконо-

мические взгляды трех лидеров

—

Сунь Ят-сена (см. т. 1, 4), Чан Кай-ши и Мао Цзэ-дуна. Анализ

«Программы строительства страны» Сунь Ят-сена, «Судьбы Китая» и «Китайских экономи-

ческих теорий» Чан Кай-ши способствовал расширению представлений о теоретических и ми-

ровоззренческих аспектах экономической политики китайских властей. В книге A.B. Мелик-

сетова (1977), посвященной гоминьдановской концепции государственного капитализма, были

упомянуты несколько известных экономистов республиканского периода.

Вместе с тем тогда бытовало мнение, что «до победы народной революции экономическая наука

была одной из наиболее отсталых отраслей знаний в Китае», поскольку китайские экономисты

пользовались буржуазной методологией, «имевшей в лучшем случае объективистский харак-

тер». Однако признавалось, что «значительную научную ценность с точки зрения изучения эко-

номики старого Китая представляют финансово-экономические отчеты различных департа-

ментов, материалы выборочных экономических обследований, таможенные отчеты и другие

фактические материалы» (Никольский М.М. 1975, с. 363).

С началом в КНР реформ на рубеже 1970 — 1980-х годов публикации Е.А. Коновалова и

И.Н. Наумова отразили интерес к возрождавшейся там экономической науке, взглядам на

объективные экономические законы, планомерность и пропорциональность развития, закон

стоимости, сосуществование различных форм собственности и многообразие форм распределе-

ния доходов. В 1980-е годы на русском языке был издан ряд новаторских работ известных китай-

ских экономистов, в том числе «Структура экономики Китая» под редакцией Ма Хуна и Сунь

Шан-цина (1984), книга У Цзин-ляня «Экономическая реформа в КНР» (1989), двухтомник

«Проблемы планового управления в Китае» (1988), сборники статей «Реформа хозяйственной

системы в КНР» (1989) и «КНР на путях реформ (теория и практика)» (1989). Достижения ки-

тайской экономической науки за первое десятилетие реформ обобщил Е.Ф. Авдокушин в моно-

графии 1990 г., где дан вывод, что «если в первой половине 80-х китайская экономическая мысль

в целом лишь старалась идти вровень с проводимой хозяйственной реформой, то со второй

половины 80-х определенно проявилась тенденция опережающего развития теоретических ис-

следований по сравнению с практикой реформы» (Авдокушин Е.Ф. 1990, с. 208).

Во 2-й половине 1980-х годов интерес к китайской реформе возрос в связи с переменами

в СССР, общность проблем социалистической плановой экономики подталкивала к изучению

теоретических аспектов преобразований в КНР. Попытки выявления новых тенденций в китай-

ской экономической науке предпринимались в ежегодниках «Китайская Народная Республика»

в конце 1970-х, а также на рубеже 1980-х и 1990-х годов. Отмечались ее новаторский характер,

открытость для учебы у мировой науки, возрастание роли экономистов в выработке концепции

реформ. В 1990 г. В.Я. Портяков подчеркнул, что «учет достижений экономической науки КНР

становится обязательным условием качественной разработки общих теоретических проблем

социалистического экономического строительства, а в ряде случаев — и практических мер по

осуществлению хозяйственных реформ в социалистических странах, в том числе в СССР»,

и призвал к изучению китайских исследований мировой экономики и современного капитализ-

ма; взаимовлияния стратегии развития, структуры народного хозяйства и хозяйственного меха-

низма; влияния западных экономических теорий на хозяйственную жизнь и экономическую

теорию КНР (Портяков В.Я. 1990, с. 13).

Общественные

науки

о ifl-m ~