Титаренко М.Л., Кобзев А.И., Лукьянов А.Е. Духовная культура Китая: энциклопедия в 5 томах. Том 5: Наука, техническая и военная мысль, здравоохранение и образование

Подождите немного. Документ загружается.

водца, полагая, что их суть тождественна общепринятым тогда действиям:

обсуждению кампании с советниками, объявлению о ней в храме, облечению

полководца властью, отправке войск. Нападение и оборона суть «взаимопре-

вращающиеся» противоположности, и противнику следует навязывать свою

волю, что зависит от силы духа ци [1] (см. т. 1). Всю стратегич. мудрость Ли

Цзин разбил на три уровня: Дао

—

«самое существенное и непостижимое», то,

что, согласно «Чжоу и»/«И цзину» (см. т. 1), позволяет быть «духовным и во-

инственным, не убивая»; Небо (инь-ян) и Земля (сянь и — «узкое/опасное

и легкое»)

—

умение использовать взаимопревращения, слабости противника

в духовной и материальной сферах; «методы командования» (цзян фа)

—

ис-

пользование людей и преимущества оружия. На выделение Ли Ши-минем

трех видов армий: лучшей — без сражения заставляющей подчиниться; зау-

рядной — одерживающей сто побед в ста сражениях; худшей — в обороне

нуждающейся в глубоких рвах и высоких укреплениях, Ли Цзин отвечает

советом овладевать стратегией от низшего уровня к среднему, от среднего

к высшему, дабы «постепенно проникать в глубину учения», замечая, что во-

енные учения

—

мощное средство, к-рое следует передавать осторожно.

* У Жу-сун, Ван Сянь-чэнь. Ли Вэй-гун вэнь дуй цзяо чжу («Ответы

и вопросы Ли Вэй-гуна» со сверкой и коммент.). Пекин, 1983; У цзин

ци шу чжу ши («Семикнижие военного канона» с коммент. и толко-

ваниями). Пекин, 1986; У-цзин: семь военных канонов древнего

Китая / Пер. с англ. Р.В. Котенко; исслед. и примеч. Р. Сойера. СПб.,

2001, с. 381—445; The Seven Military Classics of Ancient China/Transi, and

comment, by Ralf D. Sawyer with Mai-chun Sawyer. Boulder etc., 1993.

** У Жу-сун, Ван Сяньчэнь. Ли Вэй-гун вэнь дуй цянь шо («Ответы

и вопросы Ли Вэй-гуна» в популярном изл.). Пекин, 1987; Сюй Бин-

линь. Чжунго бин шу тунлань (Очерк военной лит-ры Китая). Пекин,

1990, с. 130-135.

А.

Г.

Юркевич

Ли Гао, Ли Дун-юань, Ли Мин-чжи. 1180, Чжэндин, пров. Хэбэй, — 1251.

Врач, основатель одной из четырех мед. школ эпохи Цзинь—Юань (XII—

XIV вв.). Ли Гао происходил из'богатой семьи. С детства он отличался удиви-

тельной скромностью и добротой. В зрелые годы занимался благотворитель-

ностью, давая деньги на пропитание бедным людям. Ли Гао живо интересо-

вался лит-рой и искусством. Вблизи своего дома он построил ^остевой дом,

куда приглашал приезжих учёных, чтобы поговорить с ними на интересующие

его темы.

После того как его мать умерла от неизв. болезни, к-рую не смог распознать

и вылечить ни один из именитых врачей, Ли Гао решил посвятить себя изуче-

нию медицины. За большие деньги он стал учеником изв. медика и прошел

полный курс обучения. Следуя убеждению своего учителя, что совр. болезнь

не может быть вылечена на основе древних предписаний, он начал пробовать

составлять новые рецепты и вскоре стал большим специалистом в фарма-

кологии. Обычно он составлял рецепты из 10—20 видов трав, по своему эф-

фекту находящихся в отношениях как дополнительности и противоположно-

сти, так и «правителя, министра, помощника и слуги».

Ли Гао написал более десятка мед. сочинений, из к-рых наиболее известны

«Пи вэй лунь» («Суждения о селезенке и желудке») и «И-сюэ фа мин» («От-

крытия во врачебной науке»). В них он подчеркивал роль изменения пневмы

(ци [1]; см. т. 1) желудка и селезенки по сезонам, считая, что эти взаимосвя-

занные органы заведуют ростом и метаболизмом и если их функции нару-

шаются, возникает множество болезней. Разделяя внутр. и внеш. причины за-

болеваний, он указывал, что нарушение этих функций следует рассматривать

как главнейшие внутр. причины отдельных заболеваний. Поэтому данные

органы нужно всегда поддерживать в хорошем состоянии, для чего он пред-

ложил неск. рецептов отваров, к-рые используются в Китае по наст, время.

Поскольку селезенка и желудок символизируются стихией ту [/] («почва/

земля»; см. У син в т. 1), основанное им мед. направление стали называть

«школой восполнения почвы» (бу ту пай).

Ли Гао больше занимался науч. работой, чем практикой. К лечению он при-

бегал только в самых экстренных случаях. Когда в городе, где он жил, разра-

зилась эпидемия, уносившая много жизней, Ли Гао изучил заболевание и на-

шел средство его излечения. Чтобы достичь быстрого эффекта, он попросил

своих слуг вывесить на гл. городской площади доску с написанным на ней

рецептом. Так сразу им смогли воспользоваться множество больных, к-рые

затем быстро пошли на поправку. В знак благодарности горожане установили

на той площади памятник Ли Гао.

** Вогралик В.Г., Вязьменский Э.С. Очерки китайской медицины. М.,

1961.

В.Е. Еремеев

Ли Е, Ли Чжи, Ли Жэнь-цин, прозв. Цзин-чжай. 1192, Луаньчэн, пров. Хэ-

бэй, — 1279, пров. Хэбэй. Изв. математик. Согласно «Юань ши» («История

[эпохи] Юань»; см. т. 4), род. в Луаньчэне, находившемся под властью

чжурчжэньской дин. Цзинь. Названный при рождении Чжи, он позже сменил

имя, поскольку оно совпадало с именем третьего танского имп. Ли Чжи (Гао-

цзун, 650—683). В детском возрасте Ли Е переехал в Пекин, где его отец стал

служить секретарем чжурчжэньского чиновника. После того как Чингис-хан

(см. т. 4) в 1215 овладел Пекином, семейство Ли переехало в Луаньчэн, а Ли Е

отправился в Юаньши (пров. Хэбэй) для получения образования. В 1230

в Лояне (пров. Хэнань) он выдержал экзамены на получение гос. должности

и был назначен архивариусом в р-не Гаолин, но наступление монг. войск

помешало ему вступить в должность. Вместо этого он стал начальником уезда

Цзюнь в пров. Хэнань. Однако его служба была недолгой из-за нашествия

монголов, устроивших в 1232 резню чжурчжэней в Цзюне. Благодаря помощи

одного из чиновников, перешедшего на сторону монголов, Ли Е удалось

бежать. После этого он почти 20 лет жил в бедности как отшельник в пров.

Шаньси и в 1248 закончил свою наиболее известную работу «Цэ юань хай

цзин» («Морское зеркало измерений круга»). В 1251 Ли Е смог вернуться

в Хэбэй, где около горы Фэнлун построил дом, в к-ром прожил 6 лет. В 1257

Хубилай (см. т. 4), внук Чингис-хана, назначил его своим советником по гос.

экзаменам. Зная Ли Е как энциклопедиста, Хубилай также попросил его

выяснить причину землетрясений. При этом Ли Е продолжал заниматься

математикой и в 1259 закончил др. известный текст, «И гу янь дуань» («Новые

шаги в вычислении»; пер. А.И. Кобзева — «Дополняющий древность расчет

коэффициентов»). Через год после того как в 1260 стал ханом, Хубилай пред-

ложил Ли Е пост в пр-ве, но 69-летний ученый вежливо отказался, сослав-

шись на плохое здоровье и старость. В 1264 Хубилай-хан сделал вторую

попытку воспользоваться его услугами, предложив должность в Ханьлинь

академии (см. т. 1). Не видя возможности отказаться, Ли Е ее принял, но

вскоре ушел в отставку, возвратившись в свой дом у горы Фэнлун. Оставшиеся

годы своей жизни он посвятил обучению математике многочисл. учеников,

приезжавших к нему.

Согласно «Юань ши», Ли Е написал около десятка книг. Однако, будучи при

смерти, он приказал сыну все их сжечь, кроме «Цэ юань хай цзин», к-рая, как

он считал, одна могла быть полезной последующим поколениям, но сохра-

нилась также «И гу янь дуань» .

Книга «Цэ юань хай цзин» посвящена в основном решениям уравнений,

касающихся кругов, вписанных в треугольники. Она начинается с предисл.,

в к-ром дается единственный в книге чертеж круглого города, вписанного

в прямоугольный треугольник, в к-ром разного рода линии (проведенные

через центр круга, касательные и др.) образуют 15 прямоугольных треуголь-

ников разных размеров. На этом чертеже основываются 170 задач, помещен-

ных в главах от 2 до 12. Гл.

1

является справочной. Эта книга

—

самый ранний

пример применения метода тянь юань («небесного элемента»), хотя, может

быть, он был известен и прежде. В своей работе Ли Е не объяснял, как

решать уравнения и что понимается под уравнением, неизвестным, отри-

цательным числом и пр., а только показывал, как строить уравнения, не

ограничиваясь второй или третьей степенями и занимаясь уравнениями

произвольно высоких степеней. Он использовал метод, подобный методу

Руффини—Горнера, к-рый был разработан шестью столетиями позже. Эта

книга оказала сильное влияние на яп. математику, в частности на исследо-

вания Сэки Кбва.

Хотя «И гу янь дуань» была создана позднее, чем «Цэ юань хай цзин», она

уступает ей с науч. точки зрения. «И гу янь дуань» содержит 64 задачи. Из них

21, как указывает Ли Е, заимствована у др. авторов. Центр, тема книги —

построение и формулировка квадратных уравнений. Нек-рые из них решены

методом тянь юань, а др. — старым геометрич. методом решения уравнений,

к-рый использовался кит. математиками задолго до Ли Е.

** Encyclopaedia of the History of Science, Technology, and Medicine in

Non-western Cultures. Dordrecht; Boston; London, 1997; Libbrecht U.

Chinese Mathematics in the Thineenth Century. Cambr., 1973; Mikami Y.

The Development of Mathematics in China and Japan, 2nd ed. N. Y.,

1974; Needham J. Science and Civilisation in China. Vol. III. Cambr.,

1959.

B.E. Еремеев

Ли И-нин. 22.11.1930, уезд Синьчжэн пров. Цзянсу. Экономист, основопо-

ложник одного из крупнейших в кит. экономич. мысли «течения сторонников

реформы собственности» (соючжи гайгэ пай). После окончания средней шко-

лы второй ступени работал бухгалтером в потребкооперативе, затем служа-

щим в строительном комитете уезда Лилин. В 1951—1955 учился на экономич.

ф-те Пекинского ун-та, по окончании работал там лаборантом, ассистентом,

старшим преподавателем, доцентом, с 1983

—

профессор. В период «большого

скачка» был отстранен от науч. и пед. деятельности и переведен на работу

в учеб. кабинет экономич. ф-та Пекинского ун-та. Там же в 1985—1992 зани-

мал должность декана ф-та управления экономикой, в 1993—1994 — дирек-

тора Ин-та управления промышленностью и торговлей.

Гл. направлением экономич. реформы в КНР считает перестройку отношений

собственности, и прежде всего создание подлинно самоокупающихся пред-

приятий обществ, собственности, а не реформу цен. Пришел к выводу о су-

ществовании в экономике КНР особого типа неравновесия, когда существуют

несовершенный рынок, нерациональные цены и отсутствуют субъекты

рыночных отношений — реальные товаропроизводители. Создание послед-

них связывал с проведением реформы на предприятиях. Наиболее перспек-

тивное направление преобразований видел в акционировании крупных и сред-

них гос. предприятий, внес конкретные предложения по созданию социали-

стич. финансово-промышленных групп предприятий (консорциумов), спо-

собных провести реформу на имеющихся предприятиях. Занимался пробле-

мой размещения дефицитных ресурсов. Указывал на необходимость взаимо-

действия рыночного и правительств, регулирования, отстаивая теорию «вто-

рого (планового государственного) регулирования», согласно к-рой отноше-

ния между двумя способами регулирования (рыночным и государственным)

должны строиться путем установления «контрольной линии». Затрагивая ши-

рокий спектр экономич. вопросов, сосредоточился на изучении политэко-

номии социализма. Видел преимущества социалистич. строя в сохранении

заботы о людях, что ближе традиц. вост. культуре, чем эгоизм, составляющий

ядро совр. зап. культуры, а потому определяет выбор Китая

—

создание социа-

листич. рыночной экономики.

Ли И-нин был чл. ПК ВСНП, зам. пред. Комитета ВСНП по финансам

и экономике, зам. пред. ЦК Демократической лиги Китая, директором Ин-та

управления Гуанхуа Пекинского ун-та, зам. директора Центра науки управ-

ления Пекинского ун-та, зам. гл. ред. «Вестника Пекинского ун-та» («Бэй-

цзин дасюэ сюэбао»), чл. Комитета по присуждению ученых степеней Пекин-

ского ун-та, чл. Кит. комитета по междунар. сотрудничеству в обл. охраны

окружающей среды и развития, зам. пред. Кит. ассоциации междунар.

обменов, чл. Кит.-яп. комитета дружбы, ориентированной в XXI век, пред.

Об-ва изучения истории отношений между Китаем и Японией, пред.

правления Об-ва изучения проблем преподавания экономия, науки, чл.

редколлегии «Вестника науки и техники» и аттестационной группы по эко-

номич. наукам Комитета Госсовета по присуждению ученых степеней.

* Ли И-нин. Гоминь цэинцзи гуаньлисюэ (Управление нар. хоз-вом).

Хэбэй, 1988; он

же.

Гуаньюй цзинцзи вэньти ды тунсинь (Переписка по

экономической тематике). Шанхай, 1984; он же. Гуфэньчжи юй сянь-

дай шичан цзинцзи (Акционерная система и совр. рыночная экономи-

ка). Нанкин, 1994; он же. Дандай цзычаньцзецзи цзинцзи-сюэ чжуяо

люпай (Главные течения совр. бурж. экономической науки). Пекин,

1982; он же. Лунь Цзяэрбусе ды чжиду цзинцзи сюэшо (Об учении

Гэлбрейта об институциональной экономике). Пекин, 1979; он же.

Сянвдай сифан цзинцзи-сюэ гайлунь (Очерк совр. зап. экономической

науки). Пекин, 1983; он же. Сяофэй цзинцзи-сюэ (Экономика потреб-

ления). Пекин, 1984; он

же.

Тичжи мубяо жэнь: цзинцзи-сюэ мяньлинь

ды тяочжань (Система, цели, люди: вызовы, возникшие перед эконо-

мической наукой). Харбин, 1986; он же. Фэйцзюньхэн ды Чжунго

цзинцзи (Несбалансированная/неравновесная экономика Китая).

Пекин, 1990; он же. Хунгуань цзинцзи-сюэ ды чаньшэн хэ фачжань

(Зарождение и развитие макроэкономики). Чанша, 1997; он же. Хун-

гуаньцзинцзи хэ вэйгуаньцзинцзи (Макро- и микроэкономика). Пе-

кин, 1980; он же. Цзинцзи тичжи гайгэ таньсо (Изыскания относи-

тельно реформы экономической системы). Пекин, 1987; он же. Цзин-

цзи-сюэ ды луньли вэньти (Теоретические вопросы экономической

науки). Пекин, 1995; он же. Цзяньмин сифан цзинцзи-сюэ (Попу-

лярная зап. экономическая наука). Пекин, 1985; он же. Цзяоюй цзин-

цзи-сюэ (Экономика образования). Пекин, 1984; он же. Чаоюэ шичан

юй чаоюэ чжэнфу — лунь даодэ лилян цзай цзинцзи чжун ды цзоюн

(Транснац. рынок и транснац. правительство

—

о роли моральной силы

в экономике). Пекин, 1999; он

же.

Чжуаньсин фачжань лилунь (Теория

развития переходной формы). Пекин, 1996; он же. Чжунго цзинцзи-

сюэ ды чжаньван (Обозрение кит. экономической науки). Пекин, 1987;

он

же.

Шэхуйчжуи чжэнчжи цзинцзи-сюэ (Полит, экономия социализ-

ма). Пекин, 1986; Ли И-нин цзинцзи луньвэньсюань (Избр. теорети-

ческие статьи Ли И-нина по экономике). Хэбэй, 1986.

М.В.

Александрова

«Ли цзи» («Записки о благопристойности»/«Книга ритуалов») — один из гл.

трактатов кит. канонич. (цзин [/]; см. Цзин-вэй, Цзин-сюэ в т. 1) лит-ры, при-

писываемый Конфуцию (см. т. 1, 4) и его ближайшим ученикам (Цзы Сы,

Цзэн-цзы, Янь Юаню и др.), но включающий более поздние тексты эпохи

Хань, входящий в состав конф. (Конфуцианство) «Пятиканония» («У

цзин

[2]»),

«Шестиканония» («Лю цзин»), «Девятиканония» («Цзю цзин») и неоконф.

(Неоконфуцианство) «Тринадцатиканония» («Ши сань цзин»), где вместе

с «Чжоу ли» («Чжоуская/Всеохватная благопристойность») и «И ли» («Цере-

мониальность и благопристойность») составляет «триптих о благопристойно-

сти (ли [2])» (все ст. см. т. 1)

—

саньли (термин Чжэн Сюаня, 137-200). Со 136

до н.э. при дин. Хань по инициативе Дун Чжун-шу (см. т. 1) «Ли цзи» в составе

«Пятиканония» был признан одним из столпов офиц. идеологии, системы

образования и экзаменов для отбора чиновников (кэ цзюй), что еще усилили

неоконфуцианцы XI—XII вв. (Чэн Хао, Чэн И, Чжу Си) включением двух его

глав «Да сюэ» («Великое учение») и «Чжун юн» («Срединное и неизменное»;

все ст. см. т. 1) как самостоятельных произведений в «Четверокнижие» («Сы

шу»; см. т. 4). Прототип триптиха о благопристойности под исходным общим

названием «Ли» («Благопристойность») упоминается с IV в. до н.э. в числе

пяти канонов наряду с «Шу (цзином)». «Ши (цзином)», «(Чжоу) и», «Чунь цю»

(все ст. см. т. 1) или шести — с добавлением утраченного впоследствии «Юэ

(цзина)» («(Канона) музыки»), к-рый то ли был приложением к «Ши (цзину)»

и выделялся номинально (нумерологически; см. Сяншучжи-сюэ в т. 1), то ли

погиб при сожжении конф. лит-ры в 213 до н.э по приказу Цинь Ши-хуана

(см. т. 4), то ли частично сохранился в качестве главы «Ли цзи» — «Юэ цзи»

(«Записки о музыке»), приписываемой Гунсунь Ни-цзы (между V—III вв.

до н.э.) и Сюнь-цзы (см. т. 1, 4). Во II в. до н.э. конфуцианец Гаотан-шэн из

царства Лу (родина Конфуция) восстановил передачу «Ли» в виде «Ши ли»

(«Благопристойность ученых мужей») из 17 глав, т.е. «И ли», дополнения и

пояснения к к-рому в ист.-энциклопедич. жанре цзи [3] («записки») образо-

вали самостоятельный трактат «[Ли] цзи» из 131 главы, «записанный учеными

после 70 [ближайших] учеников [Конфуция]», что отметили хранитель при-

дворной б-ки Лю Сян (79/77-8/6 до н.э.; см. т. 1), его сын Лю Синь (?—23 н.э.)

и Бань ГУ (см. т. 1, 3, 4) в библиографич. главе «И вэнь чжи» («Трактат об

искусных и изящных текстах») «Хань шу» (см. т. 1, 4). Согласно Чжэн Сюаню

и «Суй шу» («Книга [об эпохе] Суй», гл. «Цзин цзи чжи»

—

«Трактат о канонах

и книгах», VII в.; см. т. 4), «[Ли] цзи» из 131 главы был найден хэцзяньским

(совр. пров. Хэбэй) князем Сянь-ваном (прав, со 155 до н.э.) и увеличен до

214 глав Лю Сяном. В I в. до н.э. последователь Гаотан-шэна Дай Дэ, возмож-

но, использовав материалы Лю Сяна, сформировал «Да Дай ли цзи» («За-

писки о благопристойности Большого/Старшего Дая») из 85 глав (ныне

—

39;

неполный пер.: В. Grynpas, 1972), а его племянник Дай Шэн — «Сяо Дай ли

цзи» («Записки о благопристойности Малого/Младшего Дая») из 49 глав. По-

следнее произведение не сохранилось, но считается трансформировавшимся

в «Ли цзи», 46 глав к-рого также разделены на 49 структурных единиц (глав).

В эпоху Тан «Ли цзи» удостоился офиц. включения в «Девятиканоние». Важ-

нейшие комментарии к нему составили Чжэн Сюань, Лу Дэ-мин (ок. 550

—

630), Кун Ин-да (574-648), Вэй Ши (? - после 1240), Чэнь Хао (XIII-XIV вв.),

Чжэн Юань-цин (XVII-XVIII вв.), Сунь Си-дань (1736-1784; изд. 1860), Чжу

Бинь (1753-1834) в 1832 и Цянь Сюань (1910-1999). «Ли цзи» переведен на

англ. (J. Legge, 1885), франц. и латынь (S. Couvreur, 1899), нем. (R. Wilhelm,

1930) и совр. кит. (Ван Мэн-оу, 1988; Цянь Сюань и др., 2001) языки.

В «Ли цзи» отражены практически все ценностно-нормативные аспекты тра-

диц. кит. культуры, гос. устройства и обществ, жизни. Наиболее общие филос.

идеи представлены в главах «Юэ лин» («Полунные приказы»), «Ли юнь» («Цир-

куляция благопристойности»), «Юэ цзи», «Чжун юн» и «Да сюэ», где сфор-

мулированы следующие социально-космологич. и этико-гносеологич. кон-

цепции: нумерологич. гармония обществ, и хозяйств, порядка с календар-

ными циклами и природными ритмами при мироустроительном «недеянии»

(у вэй; см. т. 1) посредника между людьмц и Небом — императора («сына

Неба» — тянь

цзы)·,

квазиисторич. иерархия периодов «великого единения»

(да тун; см. т. 1) и «малого благоденствия» (сяо кан; см. т. 4) в Поднебесной;

управление посредством ритуалов-благопристойности и музыки-радости; «воз-

вращающий к своей телесной личности» (фань шэнь) и воплощающий «под-

линность/искренность» (чэн [1]; см. т. 1) «срединный и неизменный» Путь-

дао (см. т. 1); «три устоя» — «высветление/выявление светлой благодати/доб-

родетели (дэ [1]; см. т. 1)», «породнение с народом», «остановка на совер-

шенном добре (шань [2]; см. Полезно-прекрасное добро и вредно-безобразное

зло в

т.

2, разд. 1)»

—

и «восемь основоположений»

—

«выверение вещей» (гэ у;

см. т. 1), «доведение знания до конца» (см. Чжи—сии в т. 1), «обретение ис-

кренности помыслов», «исправление сердца (синь [1]; см. т. 1)», «усовершен-

ствование своей личности», «выравнивание семьи», «приведение в порядок

государства», «уравновешивание Поднебесной»; утверждение «взаимности»

(шу [3]), т.е. «золотого правила» морали, и, наконец, антимеркантилистское

противопоставление благодати/добродетели, гуманности (жэнь [2]) и долга/

справедливости (и [1]; обе ст. см. т. 1) пользе/выгоде (ли [3\) и богатству

(цай [2]). В главах «Вэн-ван ши-цзы» («Наследник Вэнь-ван»), «Сюэ цзи»

W

1

Ul' OIL· '

MMHtfrt J!

»»^iiliääi*

£

№

;4

s

(«Записки об учении») и «Жу син» («Поведение ученого/конфуцианца»)

описаны обучение, образование, воспитание и наука как высшие формы

чедовеч. жизнедеятельности, реализуемые «благородным мужем» (цзюнь цзы;

см. т. 1), конф. ученым и подлинным правителем, для к-рых «великая благо-

дать/добродетель не служебна, великий Путь-дао не орудиен (ци [2]), великая

благонадежность (синь [2]; обе ст. см. т. 1) не связывающа, великое время не

выравнивающе». Основоположник реформаторского движения на рубеже

XIX—XX вв. Кан Ю-вэй (см. т. 1, 4) начал выражать свою позицию в ком-

ментариях к «Чжун юну» и «Ли юни». Выделенные им и перенесенные из

«золотого века» прошлого в будущее утопич. принципы «великого единения»

и «малого благоденствия» вновь актуализировались в КНР, в т.ч. в дирек-

тивных документах, на рубеже XX—XXI вв.

См. также ст. «Да сюэ», Ли [2], «Ли цзи» в т. 1.

*Чжэн Юань-цин. Ли цзи цзи шо («Записки о благопристойности»

с собранием изъяснений). 3 коробки, 24 кн. Пекин, 1986; Пань Цзун-

I чжоу. Ли цзи чжэн и цзяо кань цзи (Правильный смысл «Записок

о благопристойности» с записками о сверке текстов). Нанкин, 1986;

Ли цзи (Записки о благопристойности) / Коммент. Чэнь Хао. Шанхай,

1987; Ван Мзн-оу. Ли цзи цзинь чжу цзинь и («Записки о благо-

пристойности» с современными комментариями и переводом на со-

временный [язык]). Тяньцзинь, 1988; Сунь И-жан. Да Дай Ли цзи цзяо

(«Записки о благопристойности Большого/Старшего Дая» со сверкой

и исправлениями) / Ред. Сюэ Кэ. Цзинань, 1988;

Чэнь

Хао. Ли цзи цзи

шо («Записки о благопристойности» с собранием изъяснений). Кн. 1,

2. Чэнду, 1989; Сунь Cu-дань. Ли цзи цзи цзе («Записки о благо-

пристойности» с собранием разъяснений) / Ред. Шэнь Сяо-хуань, Ван

Син-сянь. Пекин, 1989; Чжэн Сюань, Кун Ин-да и др. Ли цзи чжэн

и (Правильный смысл «Записок о благопристойности»), Шанхай, 1990;

Ли цзи (Записки о благопристойности) / Коммент. и пер. Цянь Сюань,

Цянь Син-ци и др. Ки. 1, 2. Чанша, 2001; Ли цзи / Пер. 5 глав

И.С. Лисевича, Р.В. Вяткина, В.Г. Бурова // Древнекитайская фило-

софия. Т. 2. М., 1973; Записки о музыке [из «Ли цзи»] // Рубин В.А. Лич-

ность и власть в древнем Китае. М., 1999; Да сюэ (Великре учение) /

Пер. А.И. Кобзева // Конфуцианское «Четверокнижие» (Сы шу). М.,

2004; Су Сюнь. Трактат о Книге Ритуала / Пер. В.М. Алексеева // Труды

по китайской литературе. Кн. 1. М., 2002; Li Gi, das Buch der Sitte des

älteren und jüngeren / Verdeut von R. Wilhelm. Jena, 1930; Li ki. Mémoires

sur les bienséances et les cérémonies / Tr. par S. Couvreur. Vol. 1, 2. P., 1950;

The Li Ki // The Texts of Confucianism /

Tr.

by J. Legge. Pt 3-4. Delhi, 1966;

Les écrits de Tai l'Ancien et le petit calendrier des Hia / Tr. par B. Grynpas.

P., 1972. ** Васильев Jl.С. Этика и ритуал в трактате «Ли цзи» // Этика

и ритуал в традиционном Китае. М., 1988; Кан Ю-вэй. Мэн-цзы вэй.

Ли юнь чжу. Чжун юн чжу (Тонкости «Мэн-цзы». Комментарии к

«Циркуляции благопристойности». Комментарии к «Срединному и не-

изменному») / Ред. Лоу Юй-ле. Пекин, 1987; Цянь Сюань, Цянь Син-ци.

Сань ли цыдянь (Словарь триптиха о благопристойности). Нанкин,

1998.

А. И.

Кобзев

»

Ш·

I'll

и

*

Â

а.

%

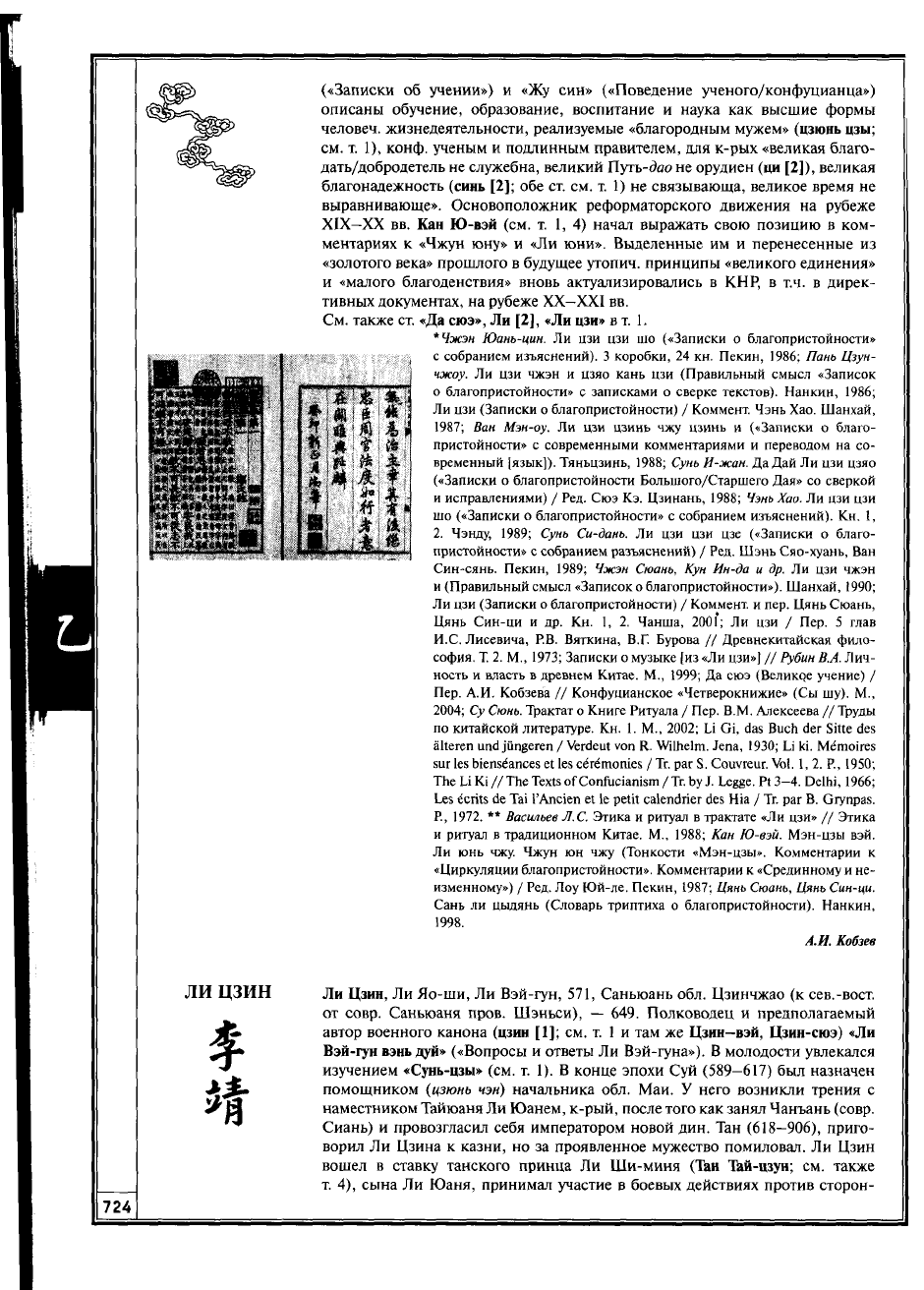

ЛИ ЦЗИН Ли Цзин, Ли Яо-ши, Ли Вэй-гун, 571, Саньюань обл. Цзинчжао (к сев.-вост.

от совр. Саньюаня пров. Шэньси), — 649. Полководец и предполагаемый

автор военного канона (цзин [1]; см. т. 1 и там же Цзин—вэй, Цзин-сюэ) «Ли

Вэй-гун вэнь дуй» («Вопросы и ответы Ли Вэй-гуна»). В молодости увлекался

^ изучением «Сунь-цзы» (см. т. 1). В конце эпохи Суй (589—617) был назначен

^Д· помощником (цзюнь чэн) начальника обл. Май. У него возникли трения с

«г и наместником Тайюаня Ли Юанем, к-рый, после того как занял Чанъань (совр.

Сиань) и провозгласил себя императором новой дин. Тан (618—906), приго-

ворил Ли Цзина к казни, но за проявленное мужество помиловал. Ли Цзин

вошел в ставку тайского принца Ли Ши-миня (Тки Ткй-цзун; см. также

т. 4), сына Ли Юаня, принимал участие в боевых действиях против сторон-

ников прежней дин. Суй и за военные заслуги получил право учредить собств.

ставку. В 619 был направлен на Юг, в помощь правителю обл. Чжао принцу Ли

Сяо-гуну, отразил выступление племен сяосяней в вост. части совр. пров. Сы-

чуань, вследствие чего снискал доверие Ли Юаня. В 620 Ли Цзин предложил

Ли Сяо-гуну план разгрома сяосяней, основывавшийся на использовании про-

тиворечий внутри их верхушки. В 621 был назначен гл. инспектором дейст-

вующей армии (син-цзюнь цзун-гуань) и по совместительству помощником

(чжан ши) Ли Сяо-гуна. Осенью того же года отличился в кампании против

сяосяней,

добившись полного полит, и военного успеха. Был удостоен титула

«полководца — высшей опоры государства» (шан-чжу-го да-цзян-цзюнь)

и назначен «эмиссаром по умиротворению» на Линьнаньском направлении

—

ответственным за военную ситуацию на территориях совр. провинций Гуан-

дун и Гуанси. В 623—624 отличился при подавлении выступления местных

племен в пров. Цзянсу, нанеся им решительное поражение и отбив у них

Даньян (совр. Нанкин пров. Цзянсу).

В

625-626 в качестве главнокомандующего войсками (да ду-ду) обл. Аньчжоу,

гл. инспектора действующей армии (цзун-гуань син-цзюнь) Линчжоуского

направления руководил обороной Лучжоу (совр. Чанчжи пров. Шаньси)

и Линчжоу (к юго-западу от совр. Линъу Нинся-Хуйского автономного р-на)

от набегов тюрок. После воцарения Ли Ши-миня (627) был министром (шан-

шу) Ведомства наказаний, гл. секретарем-сверщиком Гос. канцелярии (цзянь-

цзяо чжун-шу-лин), министром (шан-шу) военного ведомства. В 629 во время

внутр. смут у вост. тюрок руководил военными действиями против них, по-

следовательно назначался главным инспектором действующей армии

Дайчжоуского и Динанчжоуского направлений; в 630 во взаимодействии с

командующим войсками обл. Бинчжоу Ли Ши-цзи нанес два крупных

поражения вост. тюркам и взял в плен кагана Цзели; в том же году был

назначен вторым министром (ю пу-е). Выйдя в 634 по болезни в отставку,

вскоре добровольно вернулся в строй, чтобы в качестве генерального

инспектора (да цзун-гуань) действующей армии Зап. направления в 635 воз-

главить борьбу против

кочевников-тугухуней/тухуней,

активизировавшихся

на территории совр. пров. Цинхай, и нанес им решительное поражение. В 637,

получив удел и княжеский титул Вэй-гуна, вышел в отставку. До конца жизни

пользовался огромным авторитетом у имп. Тай-цзуна, к-рый продолжал

советоваться с ним по важнейшим военным вопросам.

В традиц. военном искусстве считается мастером стратегия, маневра, сочета-

ния полит, и военных методов достижения победы. Выдержки из соч. Ли

Цзина по военному искусству сохранились в антологиях эпох Мин и Цин.

Согласно традиции, его взгляды изложены в каноне «Ли Вэй-гун вэнь дуй»,

к-рый по повелению сунского имп. Шэнь-цзуна (1068-1085) был включен

в свод военной классики «У цзин ци шу» («Семикнижие военного канона») /

«У цзин

[1]» («Военный канон»; см. т.

1

и там же Бин-цзя); по др. версиям, этот

трактат

—

подделка кон. эпохи Тан или нач. Сун (IX—XII вв.).

См. лит ру к ст. «Ли Вэй-гун вэнь дуй».

А. 1.

Юркевич

Ли Цзин-вэнь. 1933, Гуанси-Чжуанский автономный р-н. Экономист, иссле-

довавший проблемы производительности труда и экономич. роста, занимав-

шийся технико-экономич. обоснованиями деятельности крупнейших кит.

промышленных объектов. В 1951 поступил в Уханьский ун-т, в 1951—1952

изучал рус. язык в Пекинском ин-те иностр. языков, в 1953—1958 учился

в Моск. ин-те народного хозяйства, а затем в Моск. гос. экономич. ин-те. По

возвращении на родину в 1958—1959 работал в плановом комитете пр-ва пров.

Хэбэй, с 1959 — в секторе техники Гос. планового комитета КНР, с 1963 —

лектором, затем зав. кафедрой Пекинского экономического ин-та, в 1971-

1978 — зав. сектором в Гос. комитете строительства, в 1979—1985 — зав. сек-

тором исследований в мин-ве промышленных строительных материалов,

ЛИ ЦЗИН-ВЭНЬ

X

725

II

в 1985-1999 — директором Ин-та количественных и технико-экономич. ис-

следований АОН КНР, с 1999 работает в Ин-те управления экономикой Пе-

кинского промышленного ун-та.

Ли Цзин-вэнь

—

депутат ВСНП; проф. адъюнктуры, руководитель аспиран-

туры АОН КНР; глава руководящей группы отд-ния экономия, наук АОН

(шесть НИИ); профессор (по совместительству) 12 ин-тов и ун-тов: Кит. на-

родного ун-та, Сев. транспортного ун-та, Центр, финансового ун-та, Шан-

хайского финансово-экономич. ун-та, Уханьского ун-та, Уханьского про-

мышленного ун-та, Цзилиньского ун-та и др.; советник многих гос. и общест-

венных, науч. и коммерческих орг-ций: пр-ва Пекина и др. городов, мин-ва

электроэнергетики, мин-ва науки и техники по вопросам освоения новых

и высоких технологий в производстве, Кит. междунар. консалтинговой ком-

пании, Столичной железной дороги, Генеральной компании воздушных сооб-

щений, металлургич. компании «Шоуду», Кит. науч. совета по технич. эконо-

мике, Кит. науч. об-ва количественной экономики, Кит. науч. совета по воз-

можному продолжению реформ, Кит. науч. об-ва гор. экономики, Кит. науч.

совета научно-технического развития городов, Кит. науч. об-ва космонавти-

ки, Кит. науч. об-ва экологич. экономики, Кит. науч. об-ва системной инже-

нерии и др. Он — почетный д-р наук ИДВ РАН, иностр. член РАН (1994),

Междунар. академии евро-азиатских наук (1998), Междунар. академии произ-

водительных наук (1999), Инженерной академии Китая (2001).

Ли Цзин-вэнь разрабатывал вопросы производительности труда, исследовал

проблемы экономия, роста. В практической обл. занимался технико-эконо-

мич. обоснованиями деятельности крупнейших кит. пром. объектов. В 1986-

1991 был зам. руководителя группы, создававшей экономия, обоснование

строительного проекта «Санься». В 1992-1994 руководил группой, проводив-

шей технико-экономич. исследование строительства высокоскоростной же-

лезной дороги Пекин—Шанхай, за что получил от Госкомитета по науке и тех-

нике в 1995 и 1997 гос. награду 2-й и 1-й степени за вклад в научно-технич.

прогресс. В 1993 участвовала подготовке строительства сооружений по пе-

реброске вод с юга на север, выдвинул идею и дал экологич. оценку строи-

тельства в КНР крупных гидроузлов, в 1996 был назначен чл. комитета Гос-

совета по проверке вышеуказанных объектов.

* Ли Цзин-вэнь. 21 шицзи Чжунго цзинцзи да дюйши (Осн. тенденции

кит. экономики в 21-м веке). Ляонин, 1998; он же. Дандай Чжунго

цзинцзи жэдянь фэньси юй юйцэ (Анализ и прогноз относительно

горячих точек в совр. экономике Китая). Пекин, 1999; он же. Жэньлэй

вэньмин ды юань дунли — кэ-цзи цзиньбу юй цзинцзи фачжань

(Научно-технический прогресс и экономическое развитие

—

исходные

движущие силы человеческой цивилизации). Сиань, 1997; он же.

Инцзе чжиши цзинцзи синь шидай (Навстречу новой эпохе экономики

знаний). Шанхай, 2000; он же. Куа шицзи чжунда гунчэн цзишу цзин-

цзи луньчжэн (Технико-экономическое обоснование важных объектов

след. столетия). Пекин, 1997; он же. Кэ-цзи фу-го лунь (Теория

обогащения государства благодаря науке и технике). Пекин, 1995;

он же. Цзишу цзибу юй чанье цзегоу (Технический прогресс и пром.

структура). Пекин, 1988; он же. Цзишу цзинцзи лилунь юй фанфа

(Теория и методы технико-экономического [исслед.]). Чэнду, 1985;

он же. Цзоу сян 21 шицзи ды Чжунго цзинцзи (Экономика Китая на

пути в 21-й век). Пекин, 1995; он же. Чжиши цзинцзи, 21 шицзи ды

синь цзинцзи синтай (Экономика знаний, новая экономическая фор-

мация 21-го века). Пекин, 1998; он же. Чжунго цзинцзи синши фэньси

юй юйцэ (Анализ и прогноз экономического положения Китая /

Голубая книга по экономике). Пекин, 2000; он же. Шэнчаньлюй юй

Чжун Мэй Жи цзинцзи цзэнчан (Производительность труда и эконо-

мический рост в Китае, США и Японии). Пекин, 1990.

М.В. Александрова

Л

Ли Чунь-фэн. 602, пров. Шэньси, — 670, г. Чанъань. Математик и астроном,

величайший комментатор математич. книг во всей кит. истории. Известен

прежде всего тем, что был гл. ред. составленного в 656 сборника математич.

трактатов для квалификационных экзаменов, на материалах к-рого был осно-

ван изданный в 1084 знаменитый сб. «Суань цзин ши uiy» («Десять книг счет-

ного канона»). Он принимал участие в составлении офиц. историй дин. Цзинь

и Суй

—

«Цзинь шу» («Книга об [эпохе] Цзинь») и «Суй шу» («Книга об [эпо-

хе] Суй»; см. т. 4), где ему принадлежат главы по астрономии, астрологии,

метрологии, математике и музыке. Отец Ли Чунь-фэна был даосом (см. Дао-

сизм в т. 1, 2), что оказало большое влияние на его мышление и привело к

предрасположенности к занятиям астрологией и нумерологией (сяншучжи-

сюэ; см. т. 1). Так, ему принадлежат комментарии к нек-рым даос, сочинени-

ям, а в 645 он написал классич. работу по астрологии «И сы чжань» («Гадание

[по циклическим знакам] и[9\ и сы [5]»; см. Гань чжи в т. 2).

В

627 Ли Чунь-фэн был назначен на высокую должность в Астрономич. бюро,

где участвовал в разработке нового календаря. В 641 он стал зам. директора,

а в 648 директором Астрономич. бюро. Позднее Ли Чунь-фэн работал над ка-

лендарем Линь-дэ, к-рый был представлен в 665 и использовался до 728. Этот

календарь давал лучшие, чем прежний, результаты в предсказании позиций

планет. В нем предполагалось, что в солнечном году 365,2448 дня, тогда как

12

лунных месяцев по 29,5306 дня содержат всего 354,3672 дня. Интеркаляция

производилась каждые 3 года.

В 633

Ли Чунь-фэн усложнил армиллярную сферу

(хунь

и), приспособив к ней

«прибор [корректировки] трех [показателей] времени» (сань чэнь и), состоя-

щий из трех пересекающихся колец, параллельных эклиптике, лунной траек-

тории и экватору. Несмотря на свою изощренность, данный «прибор» не по-

зволял на практике вести более точные наблюдения, поскольку в процессе его

настройки позиции эклиптики и лунной траектории естеств. образом смеща-

лись, и к началу измерения настройка уже не соответствовала реальности.

Вклад Ли Чунь-фэна в математику связан с решением астрономич. проблем,

в частности вычисления угловой скорости видимого движения Солнца. Он

также развивал метод конечных разностей в вычислениях, к-рые использовал

в работе над календарем Линь-дэ.

* Суань цзин ши шу (Десять книг счетного канона) / Ред. Цянь Бао-

цун. Пекин, 1963. ** Encyclopaedia of the History of Science, Technology,

and Medicine in Non-western Cultures. Dordrecht; boston; London, 1997;

Ho Peng

Yoke.

The Astronomical Chapters of the Chin Shu. P., 1966; Li Yan,

Du Shiran. Chinese Mathematics: a Concise History. Oxf., 1986; Needham J.

Science and Civilisation in China. Vol. III. Cambr., 1959.

B.E. Еремеев

ЛИ ЧУНЬ-ФЭН

&

Jü,

Ли Ши-чжэнь, Ли Дун-би. 1518, ок. совр. г. Цичунь, пров. Хубэй, — 1593.

Знаменитый врач, фармаколог и натуралист. От отца, бывшего врачом, еще

юношей Ли Ши-чжэнь получил начальные знания по медицине. Однако,

возмужав, он сначала не захотел идти по отцовским стопам и трижды без-

успешно пытался сдать экзамены на получение чиновничьей должности.

Продолжая изучать медицину, Ли Ши-чжэнь приобрел репутацию успешного

врача. Слава о нем достигла императорской семьи, к к-рой он был приближен

в 1543. По императорскому указу он в 1544—1549 служил директором Высшей

мед. академии (Тай-и-юань) в Пекине. Много времени Ли Ши-чжэнь провел

в путешествиях, собирая сведения о лечебных снадобьях. Последние годы

жизни прожил в родной деревне, занимаясь врачеванием.

Ли Ши-чжэнь написал 10 сочинений по медицине, из к-рых до наших дней

дошли только три: «Бэнь цао ган му» («Основные положения о корнях

и травах» / «Великий травник» / «Компендиум Materia medica»)

—

его гл. труд

по фармакологии; «Биньху мо-сюэ» («Учение о пульсе из Биньху»), где опи-

сывается 25 видов пульса (мо [3]), соответствующих определенным заболева-

ниям; «Ци цзин ба мо као» («Исследование восьми пульсов чудесных мери-

ли ШИ-ЧЖЭНЬ

$

if

727

дианов») — о пульсологии и лечении посредством иглоукалывания и моксо-

прижигания (чжэнь цзю).

«Бэнь цао ган му» стал результатом многолетних исследований Ли Ши-чжэня.

Работа над ним началась приблизительно в 1552. После написания первого

варианта в 1578 автор до конца жизни продолжал вносить уточнения.

В окончательном виде он был издан в 1596, уже после смерти Ли Ши-чжэня.

Это сочинение суммирует все кит. фармакологич. исследования до XVI в. При

его подготовке было использовано более 800 источников.

В «Бэнь цао ган му» 54 тома (цзюани), из к-рых два последних состоят цели-

ком из иллюстраций, охватывающих три царства природы: животное, расти-

тельное и минеральное. Помимо принадлежащих к ним веществ и объектов

в тексте говорится об объектах искусств, происхождения, также используе-

мых для получения лекарств. Все вместе классифицированы по 16 разделам

(бу [4]): 1) воды (шуи); 2) огни (хо [7]); 3) почвы (ту [/]); 4) металлы (цзинь [2])

и камни (ши [24\); 5) травы (цао); 6) злаки (гу [4]); 7) овощи (цай); 8) фрукты

(го [2]); 9) деревья (му [.3]); 10) ткани (фу

[ 16})

и утварь (ци

[2]);

11) насекомые

(чун [5]); 12) чешуйчатые животные (линь [7]); 13) панцирные животные

(цзе

[ 10\);

14) птицы (цинь [5]); 15) четвероногие животные (шоу [5]); 16) люди

(жэнь [7]). Последовательность разделов в этой классификации основана на

смешанных принципах генезиса, величины и совершенства. По мнению Ли

Ши-чжэня, вода и огонь в природе предшествуют «тьме вещей» (вань у; см.

У [3] вт. 1), а почва является «матерью тьмы вещей»; металлы и камни проис-

ходят из почвы; травы, злаки, овощи, фрукты и деревья — это ряд «от мень-

шего к большему»; одежда и утварь делаются из трав и деревьев; насекомые,

чешуйчатые и панцирные животные, птицы, четвероногие животные и лю-

ди

—

это ряд «от мерзкого до драгоценного». Н. Сивин (1973) отметил влияние

на данную классификацию теории пяти стихий/элементов (у сил; см. т. 1),

выражающееся в том, что в отличие от предыдущих бэнь цао, начинавшихся

с раздела «камни и металлы» (цзинь ши), Ли Ши-чжэнь ввел вначале разделы

«вод» (шуй), «огней» (хо [7]) и «почв» (ту [/]). Как подметил А.И. Кобзев, на-

чальные разделы располагаются в одном из четырех осн. порядков стихий/

элементов, а именно 4оп (четвертый осн. порядок) в его номенклатуре, или

«современном», по Дж. Нидэму (1956),

—

вода, огонь, почва, металл, дерево.

За классификационным уровнем бу \4\ идет подразделение на «роды» (лэй

[_?])

и «виды» (чжун [5]). В общей сложности выделяется 60 лэй

[3]

и 1892 чжун [3].

Напр., класс «металлы и камни» подразделяется на 4 рода и 161 вид, «ово-

щи» — на 5 родов и 105 видов. Т.о., Ли Ши-чжэнь использовал, по существу,

бинарный принцип классификации, по к-рому разновидности природных

и искусств, реалий рассматриваются как проявления их рода и к-рый впервые

в Европе был представлен двумя столетиями позже в вышедшей в 1753 книге

Карла фон Линнея «Система природы». Однако работа Ли Ши-чжэня была не

кит. версией систематич. описания «Храма природы», а только удобным спо-

собом сортировки источников и продуктов, использовавшихся для изготов-

ления лекарств, веществ.

В «Бэнь цао ган му» Ли Ши-чжэнь ввел в употребление 374 новых лекарств,

вещества, а остальные взял из более ранних источников. При описании указа-

ны по мере необходимости вторичные названия вещества, гл. его признаки,

способ приготовления, лечебный эффект, рецепты, в к-рых оно применяется,

и пр. В общей сложности приведено свыше 11 тыс. рецептов.

В «Бэнь цао ган му» имеется первое упоминание о прививке против оспы,

основанной на том же самом принципе, к-рый привел на Западе к развитию

иммунологии. Труд Ли Ши-чжэня содержит обширные сведения по естество-

знанию, материалы по географии, истории, диетологии, кулинарии и фило-

софии. Он на четыре столетия стал осн. рук-вом по рецептуре для фармаколо-

гов Китая и др. стран Вост. Азии, был много раз переиздан и прокомменти-

рован как на родине, так и вне ее. В Европе «Бэнь цао ган му» стал известен

в XVIII в. На него ссылались Карл фон Линней и Чарльз Дарвин.

* Ли Ши-чжэнь. Бэнь цао ган му (Осн. положения о корнях и травах).

Пекин, 1975; Ли Шичэнь [Ши-чжэнь]. Китайские целебные травы.