Титаренко М.Л., Кобзев А.И., Лукьянов А.Е. Духовная культура Китая: энциклопедия в 5 томах. Том 5: Наука, техническая и военная мысль, здравоохранение и образование

Подождите немного. Документ загружается.

требляется в каждом из восьми очевидных оптич. «канонов» и «изъяснений»,

тогда как гуан («свет»)

—

лишь в пяти «изъяснениях». То, что во фрагментах

В17, В18, В20 и В21 данный иероглиф обозначает «тень», не вызывает

у большинства синологов никаких сомнений, в других же случаях, где речь

идет о зеркальных отражениях (В22—24) и фокальной инверсии (В19), такой

перевод не самоочевиден, и по поводу трактовки ин [5] в этих фрагментах

среди исследователей нет единства. Поэтому имеет смысл начать с рассмот-

рения этого термина в менее проблемных канонах.

В В17 высказывается тезис: «Тень [сама] не перемещается», созвучный, по

мнению Тань Цзе-фу и др., с известным парадоксом школы имен: «Тень летя-

щей птицы еще никогда не двигалась» («Чжуан-цзы», гл. 33; «JIe-цзы», гл. 4;

см. т. 1). Этот парадокс, вероятно, основывается на различении возникнове-

ния-уничтожения и пространственного движения. Тень от летящей птицы не

движется, поскольку каждый раз появляется там, куда не проникает свет.

Из-за того, что птица перемещается, это происходит в разных местах, отчего

создается иллюзия движения тени. Моисты рассуждают схожим образом:

«[где] свет прибывает, тень исчезает» («изъяснение» В17), т.е. тень

—

это всего

лишь отсутствие света.

Во фрагменте В18, по Тань Цзе-фу, Гао Хэну, Цянь Бао-цуну, У Нань-сюню,

Луань Тяо-фу и Дж. Нидэму, отмечается, что две тени от одного предмета

образуются тогда, когда он освещается двумя источниками света. Если эти два

источника так «сжать» (цзя [5]), что они сольются в один, то и тень будет также

одна. По А. Грэму, у предмета «расположены по бокам» (др. значение цзя [5])

две области, одна из которых освещается двумя источниками света, другая —

одним. Хотя кажется, что теней нет, на самом деле, по контрасту с прост-

ранством, освещенным светом с двойной яркостью, «единично освещенное

затенено». Более того, надо полагать, со стороны, освещенной «двумя [источ-

никами] света», также присутствует тень, если сравнивать со всем остальным

пространством, совокупно освещенным тремя источниками света, так что

«теней

—

две». Вероятно, поэтому, как отмечено в В20, и в сторону ярчайшего

источника света

—

солнца (жи) может быть направлена тень, если, например,

его свет отражается (фань [/]) от плоского зеркала, стоящего вертикально,

и освещает фигуру человека. В В21 делается наблюдение, что размер (да сяо)

тени зависит от наклона (и чжэн) объекта и его расстояния (юань цзинь) до

источника света. Согласно Дж. Нидэму, Н. Сивину и А. Грэму, здесь описы-

вается отбрасываемая на некоторую вертикальную поверхность (а не на зем-

лю, как полагал Хун Чжэнь-хуань) тень от столба, к-рый наклоняется в сто-

рону источника света; при большем наклоне тень короче и шире, при мень-

шем

—

длиннее и уже.

Тань Цзе-фу, Хун Чжэнь-хуань и Дж. Нидэм усмотрели в В22 описание отра-

жения в двух плоских зеркалах (чжэн цзянь). В частности, по Нидэму, человек,

стоящий на плоском зеркале перед другим плоским наклоненным зеркалом,

видит свое отражение перевернутым (дао [J]), многократно умноженным

и/или разных размеров в зависимости от угла наклона. По А. Грэму, здесь

исследуется изменение перспективы в одном плоском зеркале по мере его

наклона. При приближении «отражаемого [объекта]» (цзянь чжэ), напр. чело-

века, к зеркалу или удалении от него отражение тоже удаляется или прибли-

жается; так же и при его наклоне. При взгляде сверху на зеркало, лежащее на

полу, получается отражение головой книзу, и чем прямее стоит отражающий-

ся, тем больше его блестящих частей (стоящий в тексте иероглиф чоу

[ 7]

—

«запах, смрад» Ли Юй-шу признал искажением графически схожего устарев-

шего аллографа цзэ [J] — «блеск, глянец; водоем, влага; милость», а Грэм

перевел как «блестящие части» — lustrous parts) отображается, но в сжатом

виде

—

«много, а кажется, мало».

Как отмечается во фрагменте В23, в вогнутом зеркале (цзянь ва) отражение (со

цзянь) либо маленькое и «обратное/переменившееся» (и [4\), либо большое

и «прямое/правильное» (чжэн [/]), что зависит от положения отражаемого

предмета «внутри или снаружи [относительно] центра (чжун [/])». Когда он

«внутри [относительно] центра» и близок к нему, отражение

—

большое, когда

далек от «центра» (ближе к самому зеркалу) — маленькое и «необходимо»

«прямое/правильное», а не «обратное/переменившееся». Когда предмет «сна-

ружи [относительно] центра» и близок к нему, отражение также большое, ког-

да далек от «центра» — также маленькое и «необходимо» «обратное/переме-

нившееся».

Согласно А. Грэму, чжун [7] («центр») — одновременно и центр кривизны

вогнутого и выпуклого зеркал, и точка фокуса (это утверждение требует пред-

положения, что моисты могли рассматривать такие зеркала в качестве усечен-

ных сфер). Дж. Нидэм счел чжун [1] обозначением области между фокусом

и центром кривизны. Однако не исключено, что этот иероглиф мог использо-

ваться для обозначения непосредственно фокуса. Ведь именно при перемеще-

нии объекта через фокальную точку, в которой его изображение в вогнутом

зеркале увеличивается до бесконечности, происходит легко наблюдаемое пе-

ревертывание последнего. Возможно, данный факт и отражен в не полностью

сохранившихся и по-разному трактуемых фразах «изъяснения» В23, завер-

шающих описания отражений при «внутреннем» и «внешнем» положениях

объекта.

В В24 рассматривается «выпуклое зеркало» (цзянь туань), размер отражения

в к-ром также зависит от положения отражаемого объекта по отношению

к нему. Если объект близок к зеркалу, то отражение

—

большое, если далек от

него, то

—

маленькое, но в любом случае «необходимо» «прямое» (не перевер-

нутое).

Во фрагментах В22—24 наряду с зеркалом (цзянь

[

Щ), «отражаемым [объек-

том]» (цзянь чжэ), отражением (со цзянь, доел, «все отраженное/отраженные

детали») и его блестящими частями (чоу

[ 7]

= цзэ [ J]) говорится еще и об ин [5],

переводимом как «тень» в В17—18 и В20—21. В В22 ин [5] «переворачивается»

вместе с отражением и тоже имеет блестящие части, а в В23—24 синхронно

с ним изменяется в размерах и оказывается обратной или прямой. Все это не

очень походит на свойства тени, упоминание к-рой выглядит очень странно

при рассмотрении отражений в зеркалах. Однако А. Грэм, по его собственно-

му выражению, «противостоя соблазну» употреблять данный термин в двой-

ном значении, и здесь переводит его как «тень», поскольку, как ему кажется,

с моистской т. зр., в приложении к зеркальным отражениям его особенность

лишь в том, что «тени на блестящих поверхностях показывают не только об-

щий контур, но и детали предмета». К такой трактовке ин [5] его склонил

пассаж из В22: «блестящие части (чоу

[ 7\

= цзэ

[

J]) смотрящегося в зеркало

человека отражены в зеркале без исключения (у со бу

цзянь)',

блестящие части

внутри тени (ин [5]) бесчисленны». Если «блестящие части» могут быть и у

отражающегося объекта, и у его «тени», то она, скорее всего, и даст «силуэт

с отраженными деталями фигуры, видными внутри него».

Из грэмовской интерпретации моистской теории отражения вытекает, что,

во-первых, изображение в любом зеркале появляется вообще не из-за отраже-

ния света от объекта, а из-за создания объектом препятствия свету (зер-

кальное изображение — «тень/силуэт» с блестящими частями); во-вторых,

изображение возникает не в зрительном органе, а на зеркале, подобно тени на

какой-либо поверхности, являясь не отражением, а отображением; в-третьих,

в формировании зеркального изображения главенствующую роль играет свет,

обрамляющий объект; в-четвертых, в случае с вогнутым зеркалом свет спосо-

бен сам по себе фокусироваться в «центре» (чжун [/]) (центре кривизны, тож-

дественном фокусу зеркала), и, когда объект находится между ним и зерка-

лом, свет, распространяясь радиально из «центра», так обрамляет объект, что

его отображаемый на зеркале контур всегда больше объекта, а когда объект

находится за «центром», свет, обрамляя объект, сначала сходится в «центре»,

а потом радиально распространяется, так увлекая за собой тень, что отобра-

жаемый на зеркале перевернутый контур может быть больше объекта, равен

ему или меньше его, если тот соответственно находится ближе, на удвоенном

радиусе кривизны или дальше от «центра»; в-пятых, в случае с выпуклым

зеркалом свет, обрамляющий объект, концентрируется ближе к поверхности

зеркала по незримым путям, сходящимся в «центре», и также увлекает за

собой тень, которая при проецировании на поверхности зеркала дает контур

всегда меньше объекта. Как отметил А. Грэм, то, что свет и тень «продлева-

ются прямым [курсом]» (В23) к «центру» или от него, не означает, что монеты

считали поток света состоящим из лучей, и неясно, почему у них свет и тень

сходятся в «центре».

В отличие от А. Грэма в исследовательском подходе Дж. Нидэма моистская

теория зеркального отражения остается в рамках привычных нам представ-

лений о свойствах света. При этом во всех канонах, где говорится о зеркалах,

он переводит ин [5] как «изображение» (image). В В23 и В24, посвященных

вогнутому и выпуклому зеркалам, для со «аянь Дж. Нидэм дает перевод «ин-

тенсивность света» (intensity of tight), полагая, что объектом отражения

должен быть некий источник света. Однако не исключено, что использование

в данных фрагментах этих двух терминов сделано монетами с целью раз-

личения двух аспектов отражения обычного объекта: ин [5] как его «изобра-

жения» в виде светового силуэта (если полагать, что ин [5]

—

это прежде всего

происходящее за счет светового воздействия на объект его отображение в виде

выделенности на контрастном фоне — световой на темном и теневой на

светлом), могущего варьироваться по яркости и размеру в зависимости от

условий отражения, а со цзянь

—

его «детального отражения», варьирующегося

по четкости.

По мнению А. Грэма, в В19 также говорится об отражении в вогнутом зеркале,

к-рое как будто может обозначаться там иероглифом гоу [6] («дуга»), взятым

им вместо сюй [5] («греть»). Если около зеркала стоит объект, то обтекаемый

его свет «входит в дугу подобно выстреливанию стрелы из лука», проходя

«точку» (дуань [/]), к-рая является «перекрестьем» (у [Щ) световых лучей

и в к-рой происходит «перевертывание дао [5]» и ин [5], вследствие чего ин [5]

«отбрасывается/продлевается» (чан

[

/]) на зеркало в перевернутом виде. Ниж-

ние и верхние части объекта, закрывающие свет, идущий соответственно

снизу и сверху, создают тени, к-рые, пройдя «точку перекрестья», пойдут

наверх и вниз. Принимая эту «точку» в качестве центра-члеун [/] и беря на

вооружение реконструированную им в данном «изъяснении» аналогию между

светом и стрелой, А. Грэм вывел «единый принцип», объясняющий все фено-

мены перевертывания или неперевертывания «тени/силуэта», обрамленной

со всех сторон светом, при отражении объекта в разных зеркалах — «свет

входит в дугу вдоль по ее оси как стрела на натянутом луке, и поэтому свет,

идущий из разных направлений, сходится в центре кривизны [зеркала]».

Согласно Тань Цзе-фу, Дж. Нидэму и др., в В19 представлено первое в мире

описание образования изображения в камере-обскуре, причем Дж. Нидэм

переводит здесь ин [5] тоже как «изображение». Данные исследователи счи-

тают, что, хотя в тексте не упоминается отверстие в ее стенке, следует пред-

положить, что речь идет о ситуации, когда около него стоит освещаемый,

напр., солнцем объект (человек), а отражаемый им свет, «излучаясь (чжао [б];

Цао Яо-сян предложил данный иероглиф вместо сюй [5] — „греть"), подобно

выстреливанию стрел из лука», частично входит туда и перевертывается там

вместе с ин [5] в «точке перекрестья», вследствие чего ин [5] «отбрасывается/

продлевается» (чан

[

/]) на внутренний экран в перевернутом виде. Свет, отра-

женный от нижних частей объекта, пройдя «точку», устремится вверх, а от

верхних

—

вниз. Так же распределится и ин[5\.

Физически образование тени предполагает наличие как затемненного участ-

ка, так и света, создающего ему фон. Поэтому, видимо, в одной и той же куль-

туре понятие тени может передаваться словами с диаметрально противопо-

ложными этимологич. значениями. Напр., в рус. языке «сень» родственна

«сиянию», а «тень»

—

«тьме». В кит. языке этой паре соответствует оппозиция

цзин [5] / ин \5] — инь [7] / инь [3], передающая противопоставление «высве-

чивания, высветления, запечатления» «затенению, затемнению, сокрытию».

Структурно выделение темного (затененного) участка на светлом (освещен-

ном) фоне тождественно выделению светлого (освещенного) на темном (зате-

ненном). Следовательно, то и другое может быть передано единым термином,

каковым в кит. языке стал иероглиф цзин [5], первоначально обозначавший

и свет (светлое отображение), и тень (темный силуэт), а впоследствии специ-

фицировавший второе значение в производном иероглифе ин [5]. Монеты

использовали цзин [5], обладающий световой этимологией («солнце над воз-

вышением»), в словаре «Шо вэнь цзе цзы» («Изъяснение знаков и разбор

иероглифов»; см. т. 3) прямо определенный как «свет» (гуан) и синкретически

охватывающий не только семантику, но и в альтернативном чтении фонетику

ин [5], для обозначения двух видов отражения — темного (тени) и светлого

(отсвета). Особенность отражения в зеркале — полное и детализированное,

а не сведенное к однотонному силуэту подобие отражаемого объекта, что

и должен был выразить специальный термин со цзянь — «зеркальное отра-

жение», конкретизировавший этот признак «отсвета-тени» (цзин [5]) в данном

выделенном случае. Открывающее оптический раздел «изъяснение» В17 гла-

сит: «Свет доходит до предела, и отсвет/отражение/тень исчезает, подобно то-

му как существование становится исчерпывающим, и прошлое прекраща-

ется», — из этого следует, что цзин [5] / ин [3] означает не отсутствие света,

а, напротив, его проявление в отраженном виде, не существующее только

в самом световом потоке, т.е. при отсутствии отражающей среды. Это под-

тверждает и прямое свидетельство в следующем «изъяснении» В18: «Один

свет/[источник] света [дает] отсвет/тень», — что в целом упрощает интер-

претацию цзин [3] / ин [5] как отражения в зеркале, но ставит новый вопрос

о физич. смысле такой «тени» как проявления света.

Моистская механика посвящена гл. об. объяснению того, почему объекты

в одном случае падают вниз, в другом — останавливаются в своем падении

и почему при взаимодействии с ними останавливающий объект то подвер-

гается деформации, то

—

нет. Ее общий принцип сформулирован в «каноне»

В27: «Всегда (фань [8]) [для] веса (чжун [6]): [если] сверху не подобран (це),

снизу не принят (шоу ]Н\), со сторон не придержан (цзе), то прямо/

вертикально спускается вниз. Наклон (и [29]) — [оттого, что] нечто мешает

ему».

В В29 рассматривается случай, когда прямоугольный камень не падает на

землю из-за того, что его «поддерживает/служит опорой [снизу]» (чжу

[

/5])

др. камень, на котором он лежит, т.е. имеет место «принятие [на себя снизу]»

(шоу [5]). Если подвешенную сверху нить прикрепить к камню, а затем убрать

из-под него опору, он не упадет из-за того, что «подобран» [сверху]» (це [2]).

Цзе [7] («придерживать [со стороны]») — это активный аналог для и

[30]

(«опираться/прислоняться»): если стороны придерживают, то объект опи-

рается. Когда объект «опирается/прислонен» к чему-то, он «не может быть

прямым», т.е. вертикальным, каким может быть только что-то «подобранное

[сверху]» или «принятое [снизу]»; будучи «придержанным [со стороны]»,

объект всегда наклонен (ср. В28).

Этот общий принцип эквивалентен по следствиям закону тяготения, но сфор-

мулирован феноменалистически, без использования понятия, сходного

с ньютоновским притяжением. Если нет никаких препятствий, тело просто

«спускается вниз». Сами же виды препятствий (це

[2],

шоу

[<?[,

цзе[1}) экспли-

цитно не обобщены. А. Грэм гипотетически усмотрел их родовое понятие

в термине инь

[4]

— «тянуть» (В29).

Чжун ]6]

означает не только «тяжесть/вес» в обычном понимании, но и «плот-

ность/упругость» скрученной по направлению плетения волокон веревки,

т.е. такого ее стянутого состояния, когда она «сама» закручивается витками

и препятствует выпрямлению (В25Ь). В В29 описан обрыв нити висящим на

ней и «тянущим» вниз камнем. Поэтому чжун [6] — не столько абстрактная

«тяжесть» объекта, сколько активное действие, проявляющееся в видимых

эффектах, напр., при взвешивании, в препятствовании поднятию себя или

когда скрученная веревка вырывается из рук держащего ее, и, возможно,

чжун [6] уместно было бы переводить словом «тяга», а не «тяжесть». Такая «тя-

жесть» в А21 связывается с «силой» (ли [4]), которая представляет собой «то,

чем тело/форма оказывает влияние». Пример «оказания влияния» (фэнь

12])

—

«поднятие тяжести снизу». А. Грэм полагал, что здесь речь идет о мускульной

силе «тела/формы» (син [4] = син [2]; см. т. 1) человека, которая может

проявляться в поднятии «тяжести». По Дж. Нидэму, «сила» и есть «тяжесть».

Причина ее действия не объясняется, но указывается, что эта сила может быть

превращена в другую: падение одной вещи или подъем другой — движения,

вызванные «тяжестью» (видимо, идет речь о подъеме и опускании

неуравновешенных тел, прикрепленных к плечам балансира, В26).

В трактовке Дж. Нидэма сила у моистов — причина движения (дун

[

/]; см.

Дун-цзин в т. 1), к-рое возможно только в случае «несвязанности/освобож-

денности» (цзун

]2]

= цун [7]) (А49). (А. Грэм вслед за Сунь И-жаном, Лян Ци-

чао и др., но вопреки Тань Цзе-фу, Дж. Нидэму и др. принял здесь исправ-

ление на схожий иероглиф ту [5] — «идти пешком», отказавшись от физич.

трактовки этого и следующего «канонов» в пользу общефилософской.) С дру-

гой стороны, согласно А50, остановка (нжи [19]) движения происходит из-за

преграды («столба»

—

чжу

[ 15],

Дж. Нидэм заменил этим иероглифом цзю

[2]

—

«длительность», следуя конъектуре Ван Кай-юня, 1832—1916). Если имеется

преграда, а движение не прекращается, это «так же, как быть лошадью и не

быть лошадью», т.е. находиться в промежуточном состоянии, когда движение

гасится преградой, но еще не прекратилось. Прекращение движения без

преграды монеты не рассматривали, откуда Дж. Нидэм заключил, что у них

шла речь о влиянии на движение силы сопротивления среды, причем в духе,

близком первому закону (инерции) Ньютона.

С т.зр. Дж. Нидэма, монеты считали силу, составленную (хэ [J]) из нескольких

сил, способной действовать против одной силы (В11, А. Грэм интерпрети-

ровал этот «канон» не физически, а логически). В принципе данное положе-

ние можно отнести к весам, с одной стороны которых навешиваются несколь-

ко грузов в противовес одному с другой, но, возможно, оно отражает общий

принцип сложения сил.

В «Мо цзине» [У] терминами цюань [/] и хэн [2] выражено также правило

равновесия рычага. Цюань [7] во времена моистов, согласно Дж. Нидэму, обо-

значал безмен, а согласно Цянь Бао-цуну и А. Грэму, имел значение «весить»

или «власть/авторитет/позиционное превосходство [в государстве]». Как бы

то ни было, монеты рассматривали именно безмен, обозначив техническими

терминами стороны его коромысла (В25Ь). Расстояние между точкой опоры

(подвеса) коромысла и точкой, где висит чаша со взвешиваемым грузом

(бэнь — «корень»), — короче (дуань [2]), а расстояние между точкой опоры

и точкой подвешивания гири (бяо

[2]

— «верхушка»)

—

длиннее (чан [7]). Если

при уравновешенных грузе и гирях добавить к бэнь и бяо

[2]

одинаковый вес,

то длинное плечо с гирями опустится, «получив позиционное превосходство

(цюань [7])» (В25Ь).

Под воздействием «тяжести» (чжун [б]) одни объекты гнутся, другие нет. Де-

ревянный брус под тяжелым предметом не гнется, поскольку его цзи

[2]

«по-

беждает» (шэн [4]) «тяжесть». Веревка же провисает, поскольку приложенная

к ней «тяжесть» «побеждает» ее цзи [2] — «предел, край / центр, сердцевину»

(В25а), т.е. или «центр (centre) [бруса или веревки]» (Дж. Нидэм), или «центр

тяжести» (Тань Цзе-фу, Чэнь Ци-ю), или «полную растянутость» (being at full

stretch

—

А. Грэм).

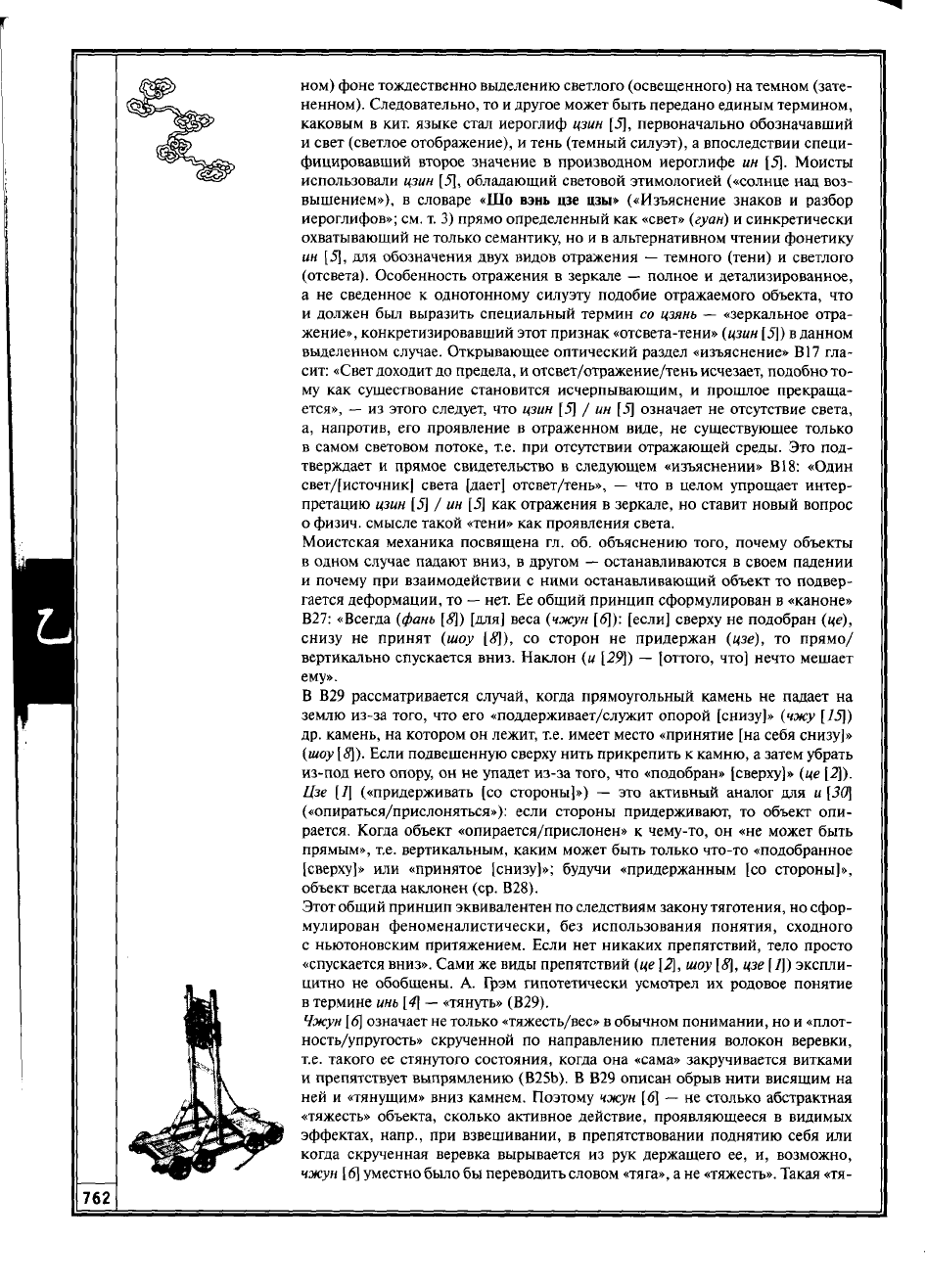

«Изъяснение» B27 содержит загадочное описание механизма чэ ти

—

«колес-

ничного/колесного подъемника». Дай Нянь-цзу и Лю Шу-юн увидели в нем

«наклонную повозку» (семянь чэ), Ван Юй-ань, Сунь Чжо-цай и Го Чжэнь-

дань

—

«грузоподъемную повозку» (цзай-ти чэ), Тань Цзе-фу, исходя из иной

разбивки текста, — «погребальную колесницу» (сянь цзюй), схожую с «облач-

ной лестницей» (юнь ти), использовавшейся при штурме стен и отмеченной

в «Мо-цзы», в частности, в специальной главе «Бэй ти» («Приготовление

лестниц»). Гао Хэн (1958) реконструировал данный механизм как ступенчатую

повозку, приняв входящий в его название иероглиф ти

[3]

в значении «ступе-

Рис. 6

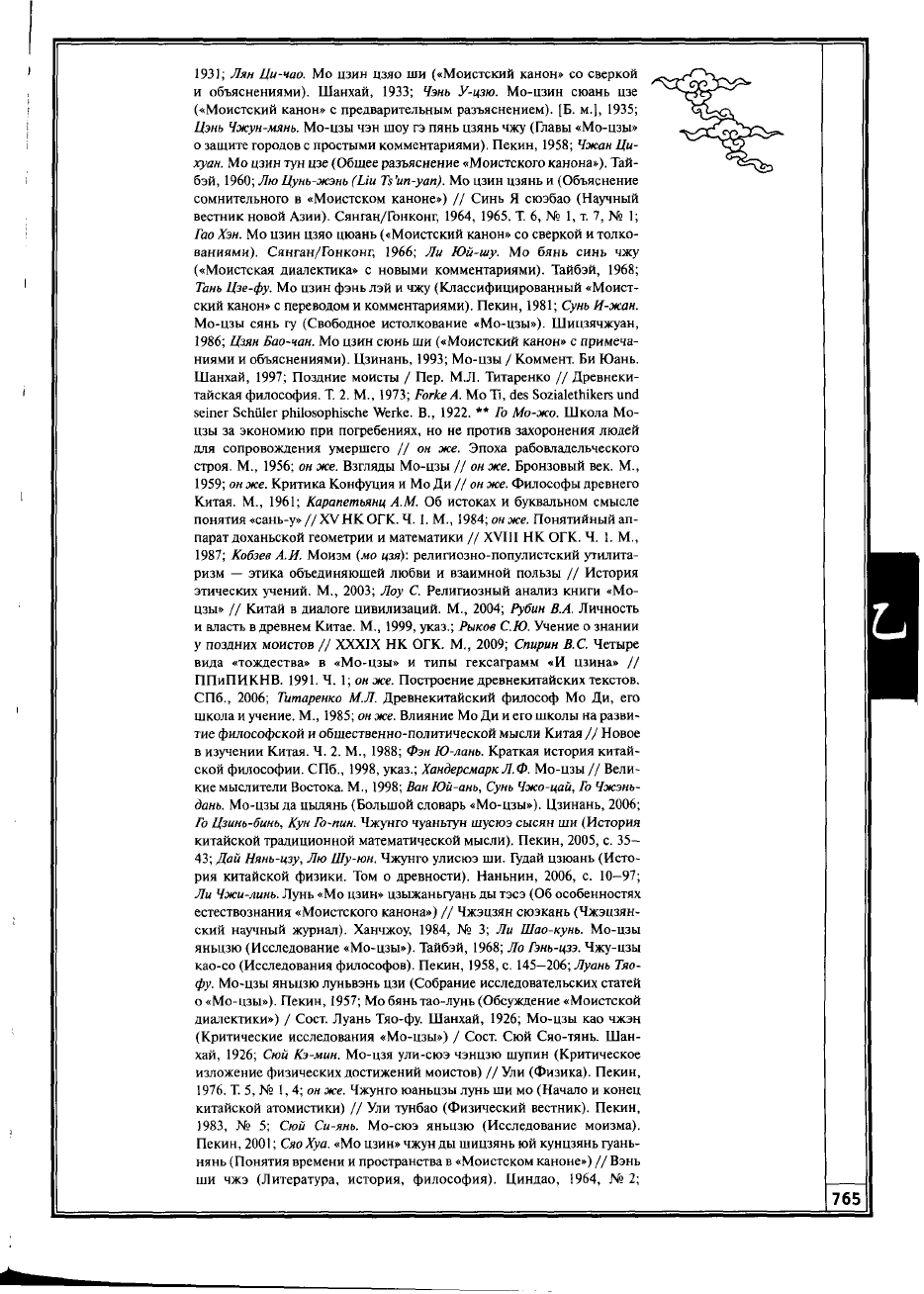

Рис. 7

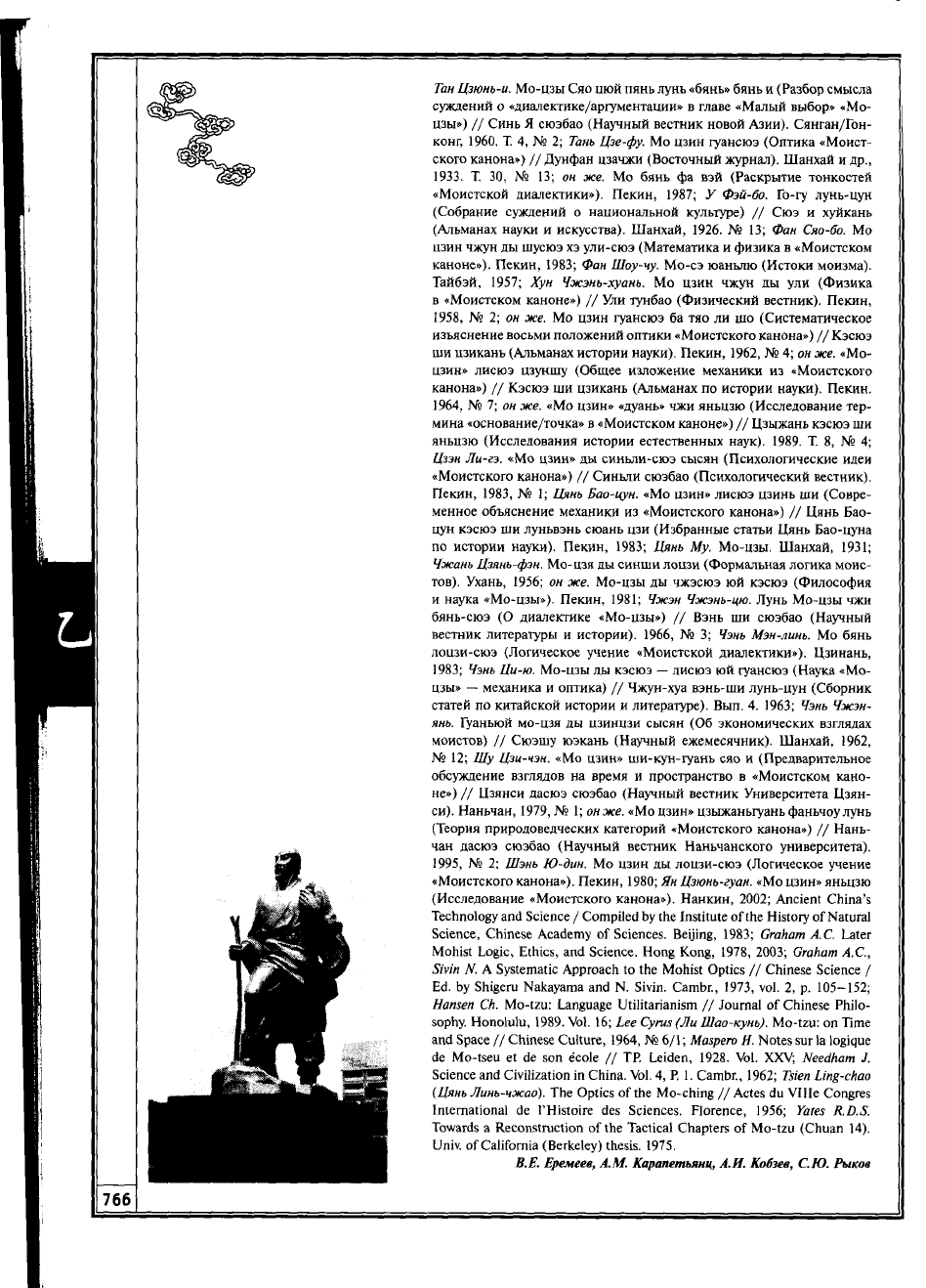

Рис.

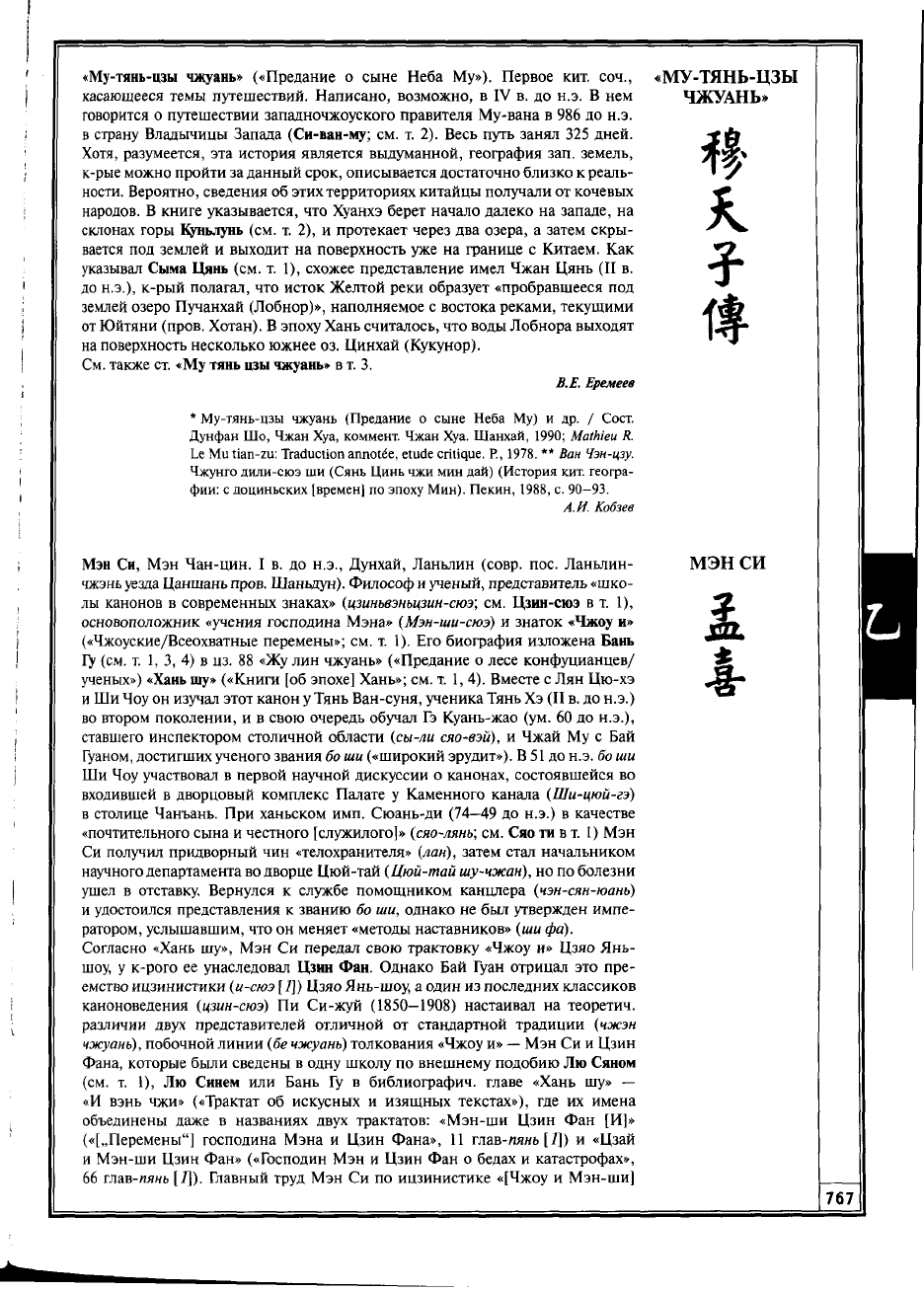

Рис. 9

ни», а не «лестница» (рис. 6). Дж. Нидэм (1961) определил чэ ти как «пере-

движную складную лестницу» (mobile scaling-ladder), разновидность осадной

«облачной лестницы». Он считал конструкцию этой мобильной штурмовой

лестницы (рис. 7) сходной с сооружавшимися в Европе еще в XV—XVI вв.

и отметил здесь намек на практическое приложение шкива, к-рый позволяет

использовать противовес, облегчающий подъем или опускание складной

части лестницы. Главная трудность

—

добиться при ее установке или движе-

нии, чтобы она не наклонялась слишком сильно вбок и противовес не свеши-

вался за пределы рамы (чтобы центр тяжести не выходил за ее пределы). Пе-

редние колеса меньше в диаметре, чем задние, для облегчения выруливания

всей конструкции. Цянь Бао-цун (1965), увидев в чэ ти «тележку» (бань-чэ),

предложил достаточно оригинальную реконструкцию (рис. 8), в к-рой подъем

лестницы обеспечивается смещением на край лежащего на ней груза,

происходящим за счет того, что при движении привязанный к нему шнур

наматывается на колесную ось. Передние колеса — меньшего размера для

уменьшения веса подымаемого конца лестницы. В реконструкции (рис. 9) чэ

ти как «колесной лестницы» (wheeled ladder) А. Грэмом (1978) подъем перед-

него конца облегчен противовесом на заднем конце. Для ее подъема требуется

перекинуть шнур через ветку дерева, крюк или блок и подвесить к нему груз,

но она может быть поднята только при фиксации задних колес. Его внимание

в данном фрагменте привлек иероглиф чи [/] («отрезок/линейка»), к-рый

отдельные исследователи считают требующим исправления, напр., на ши

[24]

(«камень»). По мнению А. Грэма, здесь отражен тот факт, что вертикально

спускающийся на веревке груз может быть остановлен очень слабым пре-

пятствием — прямо стоящей «линейкой». Это происходит при условии, что

веревка и линейка располагаются точно по вертикали. Когда груз покоится на

конце «линейки», его «тяга» все еще продолжает держать лестницу, но пре-

кращает ее двигать, т.е. груз, уже израсходовав всю свою «тягу» на поднятие

лестницы, не может согнуть вертикально стоящую «линейку».

Моистская экономика представлена всего в двух «канонах» и «изъяснениях»,

выглядя попыткой ответить софизмом на софизм. В ВЗО говорится о цене

и дешевизне или дороговизне покупки с т. зр. покупателя, в В31

—

о цене, ее

адекватности и возможности продажи с т. зр. продавца. «Покупка никак не

[может быть] дорогой» (ВЗО), поскольку только «[если] цена [достаточно] со-

ответствует, то [успешно совершается] продажа» (В31). Если за зерно за-

прошено мало монет (дао [4]), то оно стоит недорого (гуй [5[), если же много,

то его не смогут обменять (и [4\) («изъяснение» ВЗО), и тогда цена (гу [Щ)

тоже невысока, ибо только «[успешная] продажа (шоу 19]) устанавливает цену»

(«изъяснение» В31). Цена может быть только «соответствующей» (и [ 5|), по-

скольку ее «соответствие [или] несоответствие устанавливается желанием

[или] нежеланием [людей совершать сделку]». Сам факт «[успешной] про-

дажи» свидетельствует, что цена не слишком высокая, но «соответствующая».

Неясно, считать ли «соответствующей» низкую цену. В любом случае, если

жители завоеванного государства продают дома и выдают замуж дочерей, их

вынуждают обстоятельства, но раз они это делают, такая цена их устраивает

(«изъяснение» В31). С другой стороны, если ежегодно количество зерна

варьируется, то в годы нехватки вроде бы должно тратиться больше монет,

хотя их количество не меняется. Монеты и зерно на продажу взаимно обра-

зуют цену, и в годы нехватки платят больше, но деньгами с меньшей поку-

пательной способностью («изъяснение» ВЗО), т.е. в моистской экономике не

предусматривалась инфляция.

* Чжан Хуй-янь. Мо-цзы цзин шо цзе («Канон» и «Изъяснение» «Мо-

цзы» с разъяснениями). [Б.М.], 1909; Чжан Сюань. Мо-цзы цзин шо

синь цзе («Канон» и «Изъяснение» «Мо-цзы» с новыми разъяснения-

ми) // Го-гу юэкань (Ежемесячник национальной культуры). Пекин,

1919. Т. 2, 3; У Фэй-бо. Мо бянь цзе-гу (Разъяснение «Моистской

диалектики»), Пекин, 1923; ЛуДа-дун. Мо бянь синь чжу («Моистская

диалектика» с новыми комментариями). [Б.м.], 1926; Дэн Гао-цзин. Мо

цзин синь ши («Моистский канон» с новыми толкованиями). Шанхай,

764

1931; Лян Ци-чао. Mo цзин цзяо ши («Моистский канон» со сверкой

и объяснениями). Шанхай, 1933; Чэнь У-цзю. Мо-цзин сюань цзе

(«Моистский канон» с предварительным разъяснением). [Б. м.], 1935;

Цэнь Чжун-мянь. Мо-цзы чэн шоу гэ пянь цзянь чжу (Главы «Мо-цзы»

о защите городов с простыми комментариями). Пекин, 1958;

Чжан

Ци-

хуан. Мо цзин тун цзе (Общее разъяснение «Моистского канона»), Тай-

бэй, 1960; Лю Цунь-жэнь (Liu Ts'un-yan). Mo цзин цзянь и (Объяснение

сомнительного в «Моистском каноне») // Синь Я сюэбао (Научный

вестник новой Азии). Сянган/Гонконг, 1964, 1965. Т. 6, № 1, т. 7, № 1;

Гао

Хэн. Мо цзин цзяо цюань («Моистский канон» со сверкой и толко-

ваниями). Сянган/Гонконг, 1966; Ли Юй-шу. Мо бянь синь чжу

(«Моистская диалектика» с новыми комментариями). Тайбэй, 1968;

Тань Цзе-фу. Мо цзин фэнь лэй и чжу (Классифицированный «Моист-

ский канон» с переводом и комментариями). Пекин, 1981; Сунь И-жан.

Мо-цзы сянь гу (Свободное истолкование «Мо-цзы»). Шицзячжуан,

1986; Цзян Бао-чан. Мо цзин сюнь ши («Моистский канон» с примеча-

ниями и объяснениями). Цзинань, 1993; Мо-цзы / Коммент. Би Юань.

Шанхай, 1997; Поздние монеты / Пер. M.JI. Титаренко // Древнеки-

тайская философия. Т. 2. М., 1973;

Forke

А. Mo Ti, des Sozialethikers und

seiner Schüler philosophische Werke. В., 1922. ** Го Мо-жо. Школа Мо-

цзы за экономию при погребениях, но не против захоронения людей

для сопровождения умершего // он же. Эпоха рабовладельческого

строя. М., 1956; он же. Взгляды Мо-цзы // он же. Бронзовый век. М.,

1959; он же. Критика Конфуция и Мо Ди // он

же.

Философы древнего

Китая. М., 1961; Карапетьянц A.M. Об истоках и буквальном смысле

понятия «сань-у» // XV НК ОГК. Ч. 1. М., 1984; он

же.

Понятийный ап-

парат доханьской геометрии и математики // XVIII НК ОГК. Ч. 1. М.,

1987; Кобзев А.И. Моизм (мо цзя): религиозно-популистский утилита-

ризм — этика объединяющей любви и взаимной пользы // История

этических учений. М., 2003; Лоу С. Религиозный анализ книги «Мо-

цзы» // Китай в диалоге цивилизаций. М., 2004; Рубин В.А. Личность

и власть в древнем Китае. М., 1999, указ.; Рыков С.Ю. Учение о знании

у поздних моистов // XXXIX НК ОГК. М„ 2009; Спирин B.C. Четыре

вида «тождества» в «Мо-цзы» и типы гексаграмм «И цзина» //

ППиПИКНВ. 1991. Ч. 1; он же. Построение древнекитайских текстов.

СПб., 2006; Титаренко М.Л. Древнекитайский философ Мо Ди, его

школа и учение. М., 1985; он

же.

Влияние Мо Ди и его школы на разви-

тие философской и общественно-политической мысли Китая // Новое

в изучении Китая. Ч. 2. М., 1988; Фэн Ю-лань. Краткая история китай-

ской философии. СПб.,

1998,указ.;ХандерсмаркЛ.Ф.

Мо-цзы//Вели-

кие мыслители Востока. М., 1998; Ван Юй-ань, Сунь Чжо-цай,

Го

Чжэнь-

дань. Мо-цзы да цыдянь (Большой словарь «Мо-цзы»), Цзинань, 2006;

Го

Цзинь-бинь, Кун Го-пин. Чжунго чуаньтун шусюэ сысян ши (История

китайской традиционной математической мысли), Пекин, 2005, с. 35—

43; Дай Нянь-цзу, Лю Uly-юн. Чжунго улисюэ ши. Гудай цзюань (Исто-

рия китайской физики. Том о древности). Наньнин, 2006, с. 10—97;

Ли Чжи-линь. Лунь «Мо цзин» цзыжаньгуань ды тэсэ (Об особенностях

естествознания «Моистского канона») // Чжэцзян сюэкань (Чжэцзян-

ский научный журнал). Ханчжоу, 1984, № 3; Ли Шао-кунь. Мо-цзы

яньцзю (Исследование «Мо-цзы»). Тайбэй, 1968; Ло

Гэнь-ирэ.

Чжу-цзы

као-со (Исследования философов). Пекин, 1958, с. 145-206; Луань Тяо-

фу. Мо-цзы яньцзю луньвэнь цзи (Собрание исследовательских статей

о «Мо-цзы»). Пекин, 1957; Мо бянь тао-лунь (Обсуждение «Моистской

диалектики») / Сост. Луань Тяо-фу. Шанхай, 1926; Мо-цзы као чжэн

(Критические исследования «Мо-цзы») / Сост. Сюй Сяо-тянь. Шан-

хай, 1926; Сюй Кэ-мин. Мо-цзя ули-сюэ чэнцзю шупин (Критическое

изложение физических достижений моистов) // Ули (Физика). Пекин,

1976. Т. 5, № 1, 4; он же. Чжунго юаньцзы лунь ши мо (Начало и конец

китайской атомистики) // Ули тунбао (Физический вестник). Пекин,

1983, № 5; Сюй Си-янь. Мо-сюэ яньцзю (Исследование моизма).

Пекин, 2001;

Сяо

Хуа. «Мо цзин» чжун ды шицзянь юй кунцзянь гуань-

нянь (Понятия времени и пространства в «Моистском каноне») // Вэнь

ши чжэ (Литература, история, философия). Циндао, 1964, № 2;

Тан

Цзюнь-и. Мо-цзы Сяо цюй пянь лунь «бянь» бянь и (Разбор смысла

суждений о «диалектике/аргументации» в главе «Малый выбор» «Мо-

цзы») // Синь Я сюэбао (Научный вестник новой Азии). Сянган/Гон-

конг, 1960. Т. 4, Ns 2; Тань Цзе-фу. Мо цзин гуансюэ (Оптика «Моист-

ского канона») // Дунфан цзачжи (Восточный журнал). Шанхай и др.,

1933. Т. 30, № 13; он же. Мо бянь фа вэй (Раскрытие тонкостей

«Моистской диалектики»). Пекин, 1987; У Фэй-бо. Го-гу лунь-цун

(Собрание суждений о национальной культуре) // Сюэ и хуйкань

(Альманах науки и искусства). Шанхай, 1926. Ns 13; Фан Сяо-бо. Мо

цзин чжун ды шусюэ хэ ули-сюэ (Математика и физика в «Моистском

каноне»). Пекин, 1983; Фан Шоу-чу. Мо-сэ юаныпо (Истоки моизма).

Тайбэй, 1957; Хун Чжэнь-хуань. Мо цзин чжун ды ули (Физика

в «Моистском каноне») // Ули тунбао (Физический вестник). Пекин,

1958, Ns 2; он же. Мо цзин гуансюэ ба тяо ли шо (Систематическое

изъяснение восьми положений оптики «Моистского канона») // Кэсюэ

ши цзикань (Альманах истории науки). Пекин, 1962, № 4; он же. «Мо-

цзин» лисюэ цзуншу (Общее изложение механики из «Моистского

канона») // Кэсюэ ши цзикань (Альманах по истории науки). Пекин.

1964, № 7; он же. «Мо цзин» «дуань» чжи яньцзю (Исследование тер-

мина «основание/точка» в «Моистском каноне») // Цзыжань кэсюэ ши

яньцзю (Исследования истории естественных наук). 1989. Т. 8, № 4;

Дзэн JIu-гэ. «Мо цзин» ды синьли-сюэ сысян (Психологические идеи

«Моистского канона») // Синьли сюэбао (Психологический вестник).

Пекин, 1983, Ns 1; Цянь Бао-цун. «Мо цзин» лисюэ цзинь ши (Совре-

менное объяснение механики из «Моистского канона») // Цянь Бао-

цун кэсюэ ши луньвэнь сюань цзи (Избранные статьи Цянь Бао-цуна

по истории науки). Пекин, 1983; Цянь My. Мо-цзы. Шанхай, 1931;

Чжань

Цзянь-фзн. Мо-цзя ды синши лоцзи (Формальная логика моис-

тов). Ухань, 1956; он же. Мо-цзы ды чжэсюэ юй кэсюэ (Философия

и наука «Мо-цзы»), Пекин, 1981; Чжэн Чжэнь-цю. Лунь Мо-цзы чжи

бянь-сюэ (О диалектике «Мо-цзы») // Вэнь ши сюэбао (Научный

вестник литературы и истории). 1966, № 3; Чэнь Мэн-линь. Мо бянь

лоцзи-сюэ (Логическое учение «Моистской диалектики»), Цзинань,

1983;

Чэнь

Ци-ю. Мо-цзы ды кэсюэ

—

лисюэ юй гуансюэ (Наука «Мо-

цзы» — механика и оптика) // Чжун-хуа вэнь-ши лунь-цун (Сборник

статей по китайской истории и литературе). Вып. 4. 1963; Чэнь Чжэн-

янь. Гуаньюй мо-цзя ды цзинцзи сысян (Об экономических взглядах

моистов) // Сюэшу юэкань (Научный ежемесячник). Шанхай, 1962,

Ns 12; Шу Цзи-чэн. «Мо цзин» ши-кун-гуань сяо и (Предварительное

обсуждение взглядов на время и пространство в «Моистском кано-

не») // Цзянси дасюэ сюэбао (Научный вестник Университета Цзян-

си). Наньчан, 1979, № 1; он

же.

«Мо цзин» цзыжаныуань фаньчоу лунь

(Теория природоведческих категорий «Моистского канона») // Нань-

чан дасюэ сюэбао (Научный вестник Наньчанского университета).

1995, № 2; Шэнь Ю-дин. Мо цзин ды лоцзи-сюэ (Логическое учение

«Моистского канона»), Пекин, 1980; Ян Цзюнь-гуан. «Мо цзин» яньцзю

(Исследование «Моистского канона»), Нанкин, 2002; Ancient China's

Technology and Science / Compiled by the Institute of the History of Natural

Science, Chinese Academy of Sciences. Beijing, 1983; Graham AC. Later

Mohist Logic, Ethics, and Science. Hong Kong, 1978, 2003; Graham A.C.,

Sivin N. A Systematic Approach to the Mohist Optics // Chinese Science /

Ed. by Shigeru Nakayama and N. Sivin. Cambr., 1973, vol. 2, p. 105-152;

Hansen Ch. Mo-tzu: Language Utilitarianism // Journal of Chinese Philo-

sophy. Honolulu, 1989. Vol. 16; Lee Cyrus (Ли Шао-кунь). Mo-tzu: on Time

and Space // Chinese Culture, 1964, №6/1; Maspero H. Notes sur la logique

de Mo-tseu et de son ecole // TP. Leiden, 1928. Vol. XXV; Needham J.

Science and Civilization in China. Vol. 4, P. 1. Cambr., 1962;

Tsien

Ling-chao

(Цянь Линь-чжао). The Optics of the Mo-ching // Actes du VHIe Congres

International de l'Histoire des Sciences. Florence, 1956; Yates R.D.S.

Towards a Reconstruction of the Tactical Chapters of Mo-tzu (Chuan 14).

Univ. of California (Berkeley) thesis. 1975.

B.E. Еремеев, AM. Карапетытц, А.И. Кобзев, С.Ю. Рыков

«Му-тянь-цзы чжуань» («Предание о сыне Неба My»). Первое кит. соч., «МУ-ТЯНЬ-ЦЗЫ

касающееся темы путешествий. Написано, возможно, в IV в. до н.э. В нем ЧЖУАНЬ»

говорится о путешествии западночжоуского правителя Му-вана в 986 до н.э.

в страну Владычицы Запада (Си-ван-му; см. т. 2). Весь путь занял 325 дней. J6

Хотя, разумеется, эта история является выдуманной, география зап. земель,

к-рые можно пройти за данный срок, описывается достаточно близко к реаль- · У

ности. Вероятно, сведения об этих территориях китайцы получали от кочевых

народов. В книге указывается, что Хуанхэ берет начало далеко на западе, на

склонах горы Куньлунь (см. т. 2), и протекает через два озера, а затем скры-

вается под землей и выходит на поверхность уже на границе с Китаем. Как

указывал Сыма Цянь (см. т. 1), схожее представление имел Чжан Цянь (II в.

до н.э.), к-рый полагал, что исток Желтой реки образует «пробравшееся под

землей озеро Пучанхай (Лобнор)», наполняемое с востока реками, текущими

от Юйтяни (пров. Хотан). В эпоху Хань считалось, что воды Лобнора выходят

на поверхность несколько южнее оз. Цинхай (Кукунор).

См. также ст. «Му тянь цзы чжуань» в т. 3.

В.Е. Еремеев

* Му-тянь-цзы чжуань (Предание о сыне Неба My) и др. / Сост.

Дунфан Шо, Чжан Хуа, коммент. Чжан Хуа. Шанхай, 1990; Mathieu R.

Le Mu tian-zu: Traduction annotée, etude critique. P., 1978. ** Ван Чэн-цзу.

Чжунго дили-сюэ ши (Сянь Цинь чжи мин дай) (История кит. геогра-

фии: с доциньских [времен) по эпоху Мин). Пекин, 1988, с. 90-93.

А.И. Кобзев

К

%

1

Мэн Си, Мэн Чан-цин. I в. до н.э., Дунхай, Ланьлин (совр. пос. Ланьлин- МЭН СИ

чжэнь уезда Цаншань пров. Шаньдун). Философ и ученый, представитель «шко-

лы канонов в современных знаках» (цзиньвэньцзин-сюэ\ см. Цзин-сюэ в т. 1),

основоположник «учения господина Мэна» (Мэн-ши-сюэ) и знаток «Чжоу и»

(«Чжоуские/Всеохватные перемены»; см. т. 1). Его биография изложена Бань

ГУ

(см. т. 1, 3, 4) в цз. 88 «Жу лин чжуань» («Предание о лесе конфуцианцев/

ученых») «Хань шу» («Книги [об эпохе] Хань»; см. т. 1, 4). Вместе с Лян Цю-хэ

и Ши Чоу он изучал этот канон у Тянь Ван-суня, ученика Тянь Хэ (II в. до н.э.)

во втором поколении, и в свою очередь обучал Гэ Куань-жао (ум. 60 до н.э.),

ставшего инспектором столичной области (сы-ли сяо-вэи), и Чжай Му с Бай

Гуаном, достигших ученого звания боши («широкий эрудит»). В 51 до н.э. боши

Ши Чоу участвовал в первой научной дискуссии о канонах, состоявшейся во

входившей в дворцовый комплекс Палате у Каменного канала (Ши-цюй-гэ)

в столице Чанъань. При ханьском имп. Сюань-ди (74—49 до н.э.) в качестве

«почтительного сына и честного [служилого]» (сяо-лянь; см. Сяо ти в т. 1) Мэн

Си получил придворный чин «телохранителя» (лан), затем стал начальником

научного департамента во дворце Цюй-тай (Цюй-тай шу-чжан), но по болезни

ушел в отставку. Вернулся к службе помощником канцлера (чэн-сян-юань)

и удостоился представления к званию бо ши, однако не бьи утвержден импе-

ратором, услышавшим, что он меняет «методы наставников» (ши фа).

Согласно «Хань шу», Мэн Си передал свою трактовку «Чжоу и» Цзяо Янь-

шоу, у к-рого ее унаследовал Цзин Фан. Однако Бай Гуан отрицал это пре-

емство ицзинистики (и-сюэ

[ 7])

Цзяо Янь-шоу, а один из последних классиков

каноноведения (цзин-сюэ) Пи Си-жуй (1850—1908) настаивал на теоретич.

различии двух представителей отличной от стандартной традиции (чжэн

чжуань),

побочной линии (бе чжуань) толкования «Чжоу и»

—

Мэн Си и Цзин

Фана, которые были сведены в одну школу по внешнему подобию Лю Сяном

(см. т. 1), Лю Синем или Бань Гу в библиография, главе «Хань шу» —

«И вэнь чжи» («Трактат об искусных и изящных текстах»), где их имена

объединены даже в названиях двух трактатов: «Мэн-ши Цзин Фан [И]»

(«[„Перемены"] господина Мэна и Цзин Фана», 11 глав-лянь [7]) и «Цзай

и Мэн-ши Цзин Фан» («Господин Мэн и Цзин Фан о бедах и катастрофах»,

66 глав-пянь [7]). Главный труд Мэн Си по ицзинистике «[Чжоу и Мэн-ши]

чжан цзюй» («[„Чжоуские/Всеохватные перемены" с комментариями госпо-

дина Мэна по] параграфам и фразам», 2 цз.) не сохранился, но его содержание

Юй Гуан-ши (I—II вв.) передал Юй Фаню (164-233), который и сформировал

«ицзинистику господина Мэна» (Мэн-ши и), получившую наивысшее разви-

тие в творчестве Хуй Дуна (1697-1758), особенно в его «И ханъ-сюэ»

(«Ханьское учение о „Переменах"», цз. 1, 2). Прочие произведения Мэн Си

также утрачены, лишь их фрагменты процитированы буд. монахом и ученым

И-сином (673/683—727; см. также т. 2) в «Гуа и» («Обсуждение гексаграмм» //

«Синь Тан шу» — «Новая книга [об эпохе] Тан», цз. 27, 28; см. т. 4), коммен-

таторами: Лу Дэ-мином (556—627) в «Цзин дянь ши вэнь» («Толкование текс-

тов канонов и классики»), Кун Ин-да (574—648) в «Чжоу и чжэн и» («Правиль-

ный смысл „Чжоуских/Всеохватных перемен"»), Ли Дин-цзо (VIII в.) в «Чжоу

и цзи цзе» («„Чжоуские/Всеохватные перемены" с собранием разъяснений»)

и собраны в антологиях конца эпохи Цин: Ма Го-ханем (1794—1857) в «Юй-

хань шань фан цзи и шу» («Восстановленные книги из горного жилища в Юй-

хани», 6 томов, публ. 1883), Хуан Ши (XIX в.) в «Хань-сюэ-тан цун шу» («Со-

брание книг из Зала Ханьской науки», 1893) и Сунь Таном (ХУ111-Х1Х вв.)

в «Хань Вэй эр ши и цзя И чжу» («Комментарии к „Переменам" двадцати од-

ного знатока эпох Хань и Вэй», 33 цз.).

А.И. Кобзев

Первые корреляции символов «Чжоу и» с календарно-климатическими про-

цессами появились в эпоху Хань в апокрифах чэнъ-вэй и у Мэн Си, к-рый

определил связь 64 гексаграмм (гуа [2]; см. т. 1), их компонентов, переходов от

одной гексаграммы к другой, последовательности черт в гексаграммы и т.п.

с 4 временами года (сы ши [7]), 12 месяцами (юэ [.?)), 24 сезонами (состояния-

ми «пневмы»-ци [1]; см. т. 1), «72 пятидневками (хоу [5])» и др., видя главный

смысл канона в «пневме гексаграмм» (гуа ци)

—

соответствии его графических

схем определенным состояниям циклически «убывающей и растущей» (сяо

си) общемировой субстанции («пневмы»), что оказало большое влияние на

последующие поколения ученых, особенно представителей нумерологич.

«учения об образах/символах и числах» (сяншучжи-сюэ; см. т. 1) в ицзинисти-

ке. Фэн Ю-лань (1895-1990; см. т. 1) в т. 2 «Истории китайской философии»

(1953), описывая ицзинистику эпохи Хань, привел таблицу соотношений

64 гексаграмм, 12 «земных ветвей» (ди

чжи;

см. Гань чжи в т. 2), месяцев и на-

правлений горизонта (см. табл. 1).

Таблица 1

Месяцы

Земные ветви Направления

№ гексаграмм

1

инь [7]

N00 62,4,42, 53, 11

2

мао [5] 5Р

О

5, 17,35,40,34

3

чэнь

[2]

Ж

800 16,6,18,49,43

4

сы [5] В

ББО

56,7,8,9,1

5 8

14,37,48,31,44

6

вэй

[Р]

*

50, 55, 59, 30, 38

7

ШЭНЬ [б] 1)1

32,60, 13,41, 12

8

ю

[4\

9

57,45,26,22,20

9

сюй [5]

54,25, 36,47,23

10

хай

[2]

Ж

52,63,21,28,2

11

цзы [3] ?-

N 64, 39,27,61,24

12

чау

[5]

Л

NN0 3, 15,38,46,19

Обычно связываемое с именем Мэн Си учение о «пневме гексаграмм», хотя

недавно Лю Да-цзюнь (2000) нашел его следы в одном из старейших коммен-

таторских разделов «Чжоу и»

—

«Да сян чжуанъ» («Великое предание образов/

символов»), включает в себя прежде всего концепции «четырех правильных/