Титаренко М.Л., Кобзев А.И., Лукьянов А.Е. Духовная культура Китая: энциклопедия в 5 томах. Том 5: Наука, техническая и военная мысль, здравоохранение и образование

Подождите немного. Документ загружается.

прямых гексаграмм»(сы чжэн гуа) и «12 гексаграмм убывания и роста», ме-

тоды деления года на «шесть дней и семь частей» (лю жи ци фэнь) и 72 пяти-

дневки.

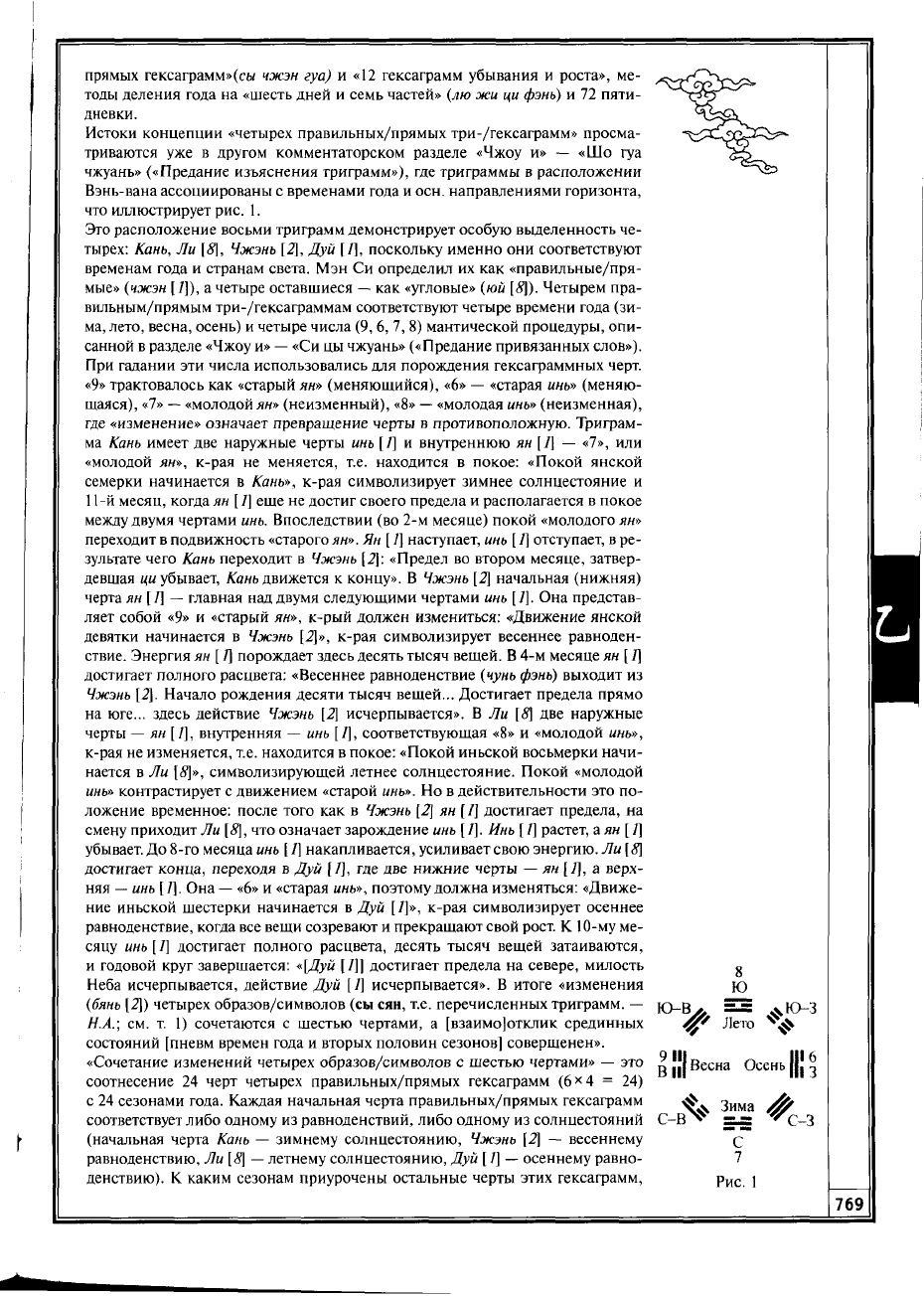

Истоки концепции «четырех правильных/прямых три-/гексаграмм» просма-

триваются уже в другом комментаторском разделе «Чжоу и» — «Шо гуа

чжуань» («Предание изъяснения триграмм»), где триграммы в расположении

Вэнь-вана ассоциированы с временами года и осн. направлениями горизонта,

что иллюстрирует рис. 1.

Это расположение восьми триграмм демонстрирует особую выделенность че-

тырех: Кань, Jlu[8\, Чжэнь [2\, Дуй [/], поскольку именно они соответствуют

временам года и странам света. Мэн Си определил их как «правильные/пря-

мые» (чжэн [7]), а четыре оставшиеся

—

как «угловые» (юй [#]). Четырем пра-

вильным/прямым три-/гексаграммам соответствуют четыре времени года (зи-

ма, лето, весна, осень) и четыре числа (9, 6, 7, 8) мантической процедуры, опи-

санной в разделе «Чжоу и»

—

«Си цы чжуань» («Предание привязанных слов»).

При гадании эти числа использовались для порождения гексаграммных черт.

«9» трактовалось как «старый ян» (меняющийся), «6» — «старая инь» (меняю-

щаяся), «7»

—

«молодой ян» (неизменный), «8»

—

«молодая

инь»

(неизменная),

где «изменение» означает превращение черты в противоположную. Триграм-

ма Кань имеет две наружные черты инь [/] и внутреннюю ян [7] — «7», или

«молодой ян», к-рая не меняется, т.е. находится в покое: «Покой янской

семерки начинается в Кань», к-рая символизирует зимнее солнцестояние и

11-й месяц, когда ян

[

/] еще не достиг своего предела и располагается в покое

между двумя чертами инь. Впоследствии (во 2-м месяце) покой «молодого ян»

переходит в подвижность «старого ян». Ян

[ 1]

наступает, инь

[

/] отступает, в ре-

зультате чего Кань переходит в Чжэнь [2]: «Предел во втором месяце, затвер-

девшая ци убывает, Кань движется к концу». В

Чжэнь

[2\ начальная (нижняя)

черта ян

[

/]

—

главная над двумя следующими чертами инь

[

/]. Она представ-

ляет собой «9» и «старый ян», к-рый должен измениться: «Движение янской

девятки начинается в Чжэнь [2\», к-рая символизирует весеннее равноден-

ствие. Энергия ян

[

/] порождает здесь десять тысяч вещей. В 4-м месяце ян

[ 7]

достигает полного расцвета: «Весеннее равноденствие (чунь фэнь) выходит из

Чжэнь

[2\. Начало рождения десяти тысяч вещей... Достигает предела прямо

на юге... здесь действие Чжэнь [2\ исчерпывается». В Ли [8\ две наружные

черты

—

ян [/], внутренняя — инь [/], соответствующая «8» и «молодой инь»,

к-рая не изменяется, т.е. находится в покое: «Покой иньской восьмерки начи-

нается в Ли

1 <У]»,

символизирующей летнее солнцестояние. Покой «молодой

инь»

контрастирует с движением «старой инь». Но в действительности это по-

ложение временное: после того как в Чжэнь

[2]

ян [1] достигает предела, на

смену приходит Ли[8\, что означает зарождение инь

[

/]. Инь

[

/] растет, а ян

[1]

убывает. До 8-го месяца инь

[ 7]

накапливается, усиливает свою энергию. Ли [8\

достигает конца, переходя в Дуй [7], где две нижние черты — ян [7], а верх-

няя

—

инь

[

/]. Она

—

«6» и «старая инь», поэтому должна изменяться: «Движе-

ние иньской шестерки начинается в Дуй [/]», к-рая символизирует осеннее

равноденствие, когда все вещи созревают и прекращают свой рост. К 10-му ме-

сяцу инь

[ 1]

достигает полного расцвета, десять тысяч вещей затаиваются,

и годовой круг завершается:

«[Дуй

[/]] достигает предела на севере, милость

Неба исчерпывается, действие Дуй

[ 1[

исчерпывается». В итоге «изменения

(бянь [2\) четырех образов/символов (сы сян, т.е. перечисленных триграмм. —

H.A.; см. т. 1) сочетаются с шестью чертами, а [взаимо]отклик срединных

состояний [пневм времен года и вторых половин сезонов] совершенен».

«Сочетание изменений четырех образов/символов с шестью чертами» — это

соотнесение 24 черт четырех правильных/прямых гексаграмм (6

х

4 = 24)

с 24 сезонами года. Каждая начальная черта правильных/прямых гексаграмм

соответствует либо одному из равноденствий, либо одному из солнцестояний

(начальная черта Кань — зимнему солнцестоянию, Чжэнь [2\ — весеннему

равноденствию, Ли[8[— летнему солнцестоянию, Дуй

[

/]

—

осеннему равно-

денствию). К каким сезонам приурочены остальные черты этих гексаграмм,

Ю

Ю-Вх. SUS

{' Лето

Ю-3

ц {|| Весна Осень ||j ^

!1

ве

оЛ Ш #

с

-

3

С

7

Рис. 1

769

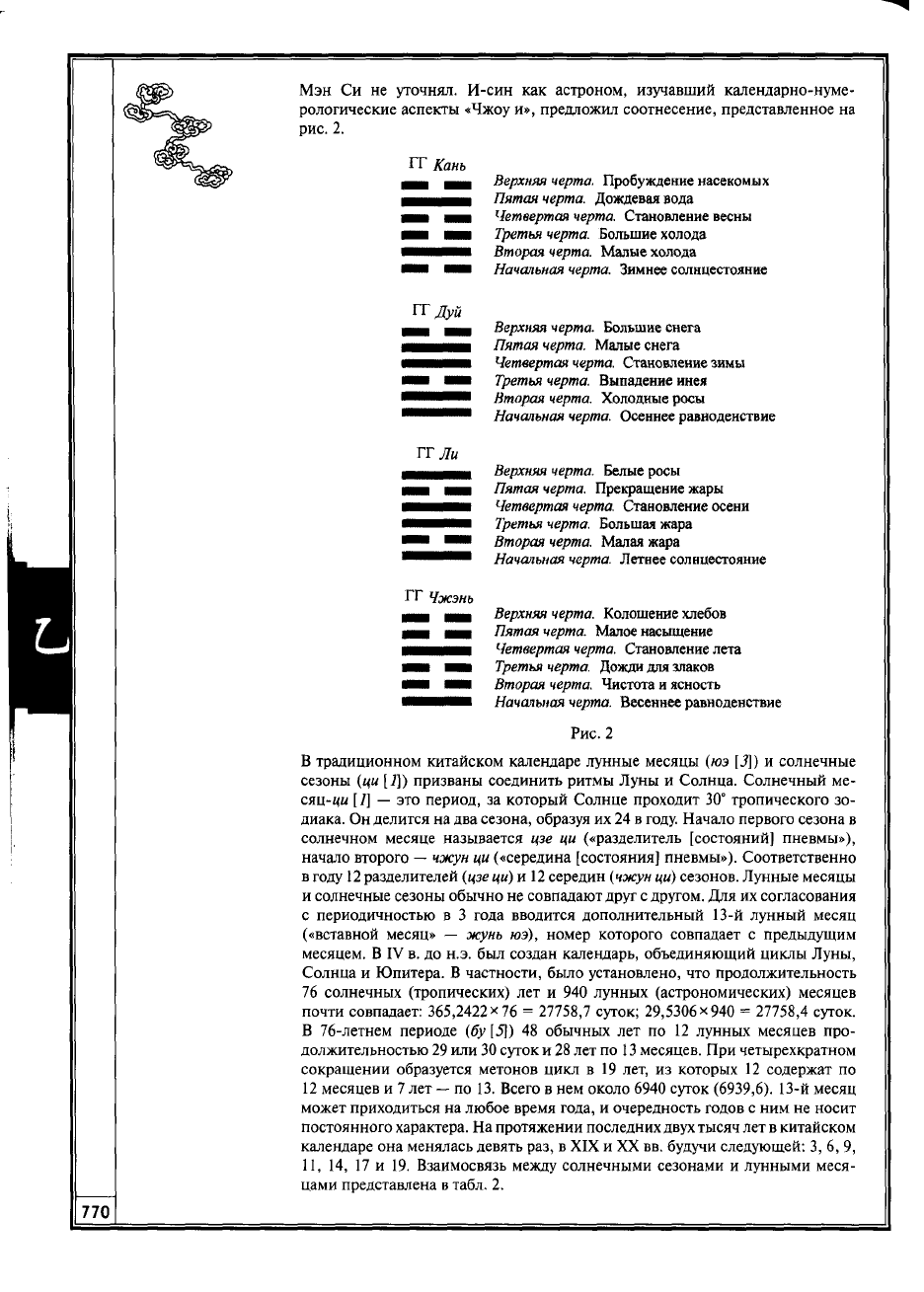

Мэн Си не уточнял. И-син как астроном, изучавший календарно-нуме-

рологические аспекты «Чжоу и», предложил соотнесение, представленное на

рис. 2.

Верхняя

черта.

Пробуждение насекомых

Пятая

черта.

Дождевая вода

Четвертая черта.

Становление весны

Третья

черта.

Большие холода

Вторая

черта.

Малые холода

Начальная

черта.

Зимнее солнцестояние

Верхняя

черта.

Большие снега

Пятая

черта.

Малые снега

Четвертая черта.

Становление зимы

Третья

черта.

Выпадение инея

Вторая

черта.

Холодные росы

Начальная

черта.

Осеннее равноденствие

Верхняя

черта.

Белые росы

Пятая

черта.

Прекращение жары

Четвертая черта.

Становление осени

Третья черта.

Большая жара

Вторая

черта.

Малая жара

Начальная

черта.

Летнее солнцестояние

Верхняя

черта.

Колошение хлебов

Пятая

черта.

Малое насыщение

Четвертая черта.

Становление лета

Третья

черта.

Дожди для злаков

Вторая

черта.

Чистота и ясность

Начальная

черта.

Весеннее равноденствие

Рис. 2

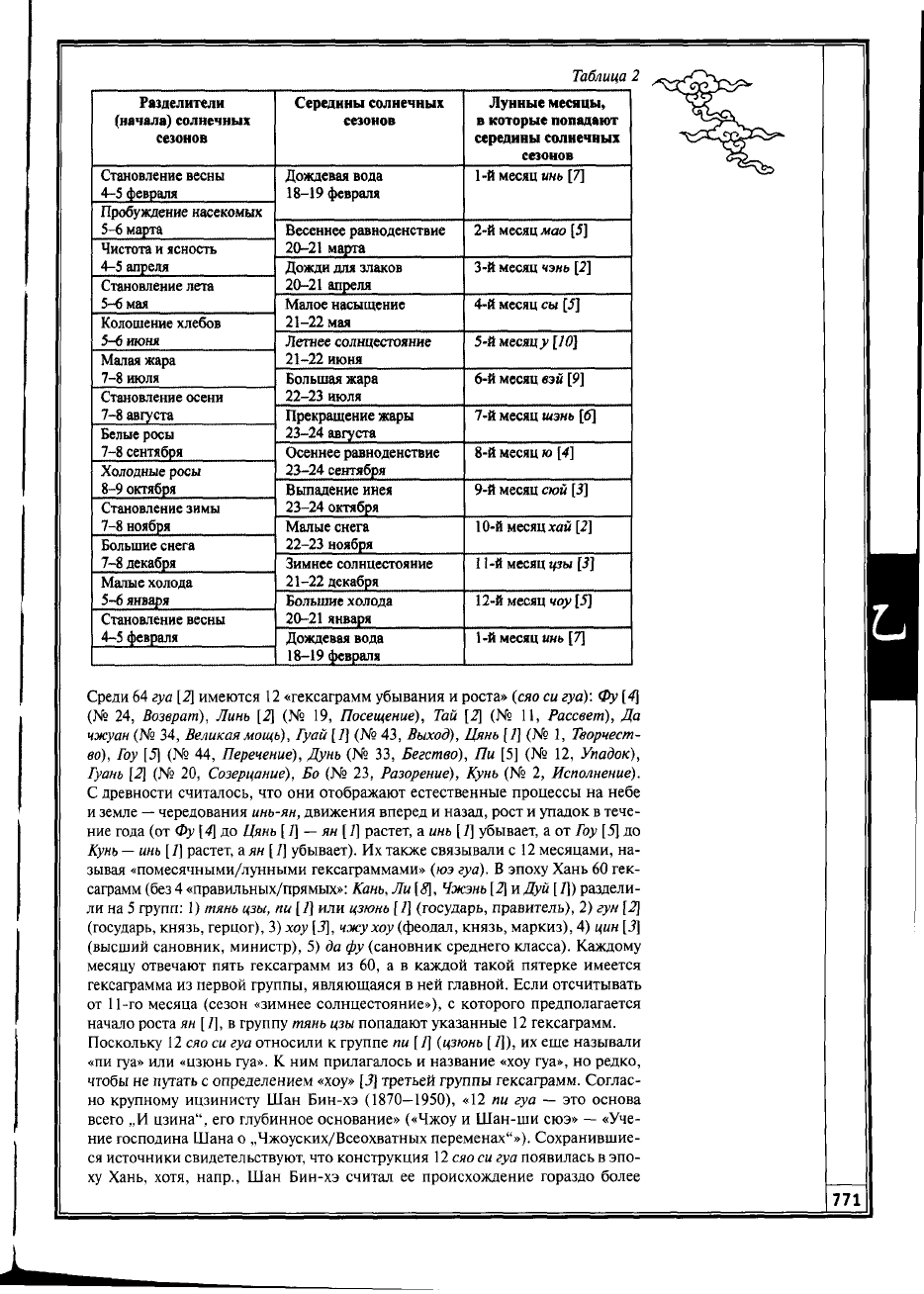

В традиционном китайском календаре лунные месяцы (юэ \3\) и солнечные

сезоны (ци [7]) призваны соединить ритмы Луны и Солнца. Солнечный ме-

сяц-ци [7] — это период, за который Солнце проходит 30° тропического зо-

диака. Он делится на два сезона, образуя их 24 в году. Начало первого сезона в

солнечном месяце называется цзе ци («разделитель [состояний] пневмы»),

начало второго

—

чжун ци («середина [состояния] пневмы»). Соответственно

в году 12 разделителей (цзе ци) и 12 середин (чжун ци) сезонов. Лунные месяцы

и солнечные сезоны обычно не совпадают друг с другом. Для их согласования

с периодичностью в 3 года вводится дополнительный 13-й лунный месяц

(«вставной месяц» — жунь юэ), номер которого совпадает с предыдущим

месяцем. В IV в. до н.э. был создан календарь, объединяющий циклы Луны,

Солнца и Юпитера. В частности, было установлено, что продолжительность

76 солнечных (тропических) лет и 940 лунных (астрономических) месяцев

почти совпадает: 365,2422x76 = 27758,7 суток; 29,5306x940 = 27758,4 суток.

В 76-летнем периоде (бу [5]) 48 обычных лет по 12 лунных месяцев про-

должительностью 29 или 30 суток и 28 лет по 13 месяцев. При четырехкратном

сокращении образуется метонов цикл в 19 лет, из которых 12 содержат по

12 месяцев и 7 лет

—

по 13. Всего в нем около 6940 суток (6939,6). 13-й месяц

может приходиться на любое время года, и очередность годов с ним не носит

постоянного характера. На протяжении последних двух тысяч лет в китайском

календаре она менялась девять раз, в XIX и XX вв. будучи следующей: 3,6,9,

11, 14, 17 и 19. Взаимосвязь между солнечными сезонами и лунными меся-

цами представлена в табл. 2.

ГГ Кань

ГГ Чжэнь

Таблица 2

Разделители

(мчала) солнечных

сезонов

Середины солнечных

сезонов

Лунные месяцы,

в которые попадают

середины солнечных

сезонов

Становление весны

4-5 февраля

Дождевая вода

18-19 февраля

1-й месяц инь

[7]

Пробуждение насекомых

5-6 марта

Дождевая вода

18-19 февраля

1-й месяц инь

[7]

Пробуждение насекомых

5-6 марта

Весеннее равноденствие

20-21 марта

2-й месяц мао [5]

Чистота и ясность

4-5 апреля

Весеннее равноденствие

20-21 марта

2-й месяц мао [5]

Чистота и ясность

4-5 апреля Дожди для злаков

20-21 апреля

3-й месяц чэнь [2]

Становление лета

5-6 мая

Дожди для злаков

20-21 апреля

3-й месяц чэнь [2]

Становление лета

5-6 мая

Малое насыщение

21-22 мая

4-й месяц сы [5]

Колошение хлебов

5-6 июня

Малое насыщение

21-22 мая

4-й месяц сы [5]

Колошение хлебов

5-6 июня

Летнее солнцестояние

21-22 июня

5-й месяцу

[10]

Малая жара

7-8 июля

Летнее солнцестояние

21-22 июня

5-й месяцу

[10]

Малая жара

7-8 июля

Большая жара

22-23 июля

6-й месяц вэй [9]

Становление осени

7-8 августа

Большая жара

22-23 июля

6-й месяц вэй [9]

Становление осени

7-8 августа

Прекращение жары

23-24 августа

7-й месяц шэнь [б]

Белые росы

7-8 сентября

Прекращение жары

23-24 августа

7-й месяц шэнь [б]

Белые росы

7-8 сентября

Осеннее равноденствие

23-24 сентября

8-й месяц ю [4]

Холодные росы

8-9 октября

Осеннее равноденствие

23-24 сентября

8-й месяц ю [4]

Холодные росы

8-9 октября

Выпадение инея

23-24 октября

9-й месяц стой [3]

Становление зимы

7-8 ноября

Выпадение инея

23-24 октября

9-й месяц стой [3]

Становление зимы

7-8 ноября

Малые снега

22-23 ноября

10-й месяц хай

[2]

Большие снега

7-8 декабря

Малые снега

22-23 ноября

10-й месяц хай

[2]

Большие снега

7-8 декабря

Зимнее солнцестояние

21-22 декабря

11-й месяц цзы [3]

Малые холода

5-6 января

Зимнее солнцестояние

21-22 декабря

11-й месяц цзы [3]

Малые холода

5-6 января

Большие холода

20-21 января

12-й месяц чоу [5]

Становление весны

4-5 февраля

Большие холода

20-21 января

12-й месяц чоу [5]

Становление весны

4-5 февраля

Дождевая вода

18-19 февраля

1-й месяц инь [7]

Дождевая вода

18-19 февраля

1-й месяц инь [7]

Среди 64 гуа [2\ имеются 12 «гексаграмм убывания и роста» (сяо си гуа): Фу [4\

(№ 24, Возврат), Линь [2\ (№ 19, Посещение), Тай [2] (№ 11, Рассвет), Да

чжуан (№ 34, Великая мощь), Гуай [7] (№ 43, Выход), Цянь [7] (№ 1, Творчест-

во), Toy [5] (№ 44, Перечение), Дунь (№ 33, Бегство), Пи [5] (№ 12, Упадок),

Туань

[21

(№ 20, Созерцание), Бо (№ 23, Разорение), Кунь (№ 2, Исполнение).

С древности считалось, что они отображают естественные процессы на небе

и земле

—

чередования инь-ян, движения вперед и назад, рост и упадок в тече-

ние года (от Фу [4\ до Цянь [7] — ян [7] растет, а инь [7] убывает, а от Toy [5] до

Кунь — инь

[ 1]

растет, а ян

[ 7]

убывает). Их также связывали с 12 месяцами, на-

зывая «помесячными/лунными гексаграммами» (юэ гуа). В эпоху Хань 60 гек-

саграмм (без 4 «правильных/прямых»: Кань, Ли[8[,

Чжэнь [2[

и Дуй

[

/]) раздели-

ли на 5 групп: 1) тянь цзы, пи [7] или цзюнь

[1]

(государь, правитель), 2) гун

[2]

(государь, князь, герцог), 3) хоу [3], чжухоу (феодал, князь, маркиз), 4) цин [J|

(высший сановник, министр), 5) да фу (сановник среднего класса). Каждому

месяцу отвечают пять гексаграмм из 60, а в каждой такой пятерке имеется

гексаграмма из первой группы, являющаяся в ней главной. Если отсчитывать

от 11-го месяца (сезон «зимнее солнцестояние»), с которого предполагается

начало роста ян

[ 1],

в группу тянь цзы попадают указанные 12 гексаграмм.

Поскольку 12 сяо си гуа относили к группе пи [/] (цзюнь [/]), их еще называли

«пи гуа» или «цзюнь гуа». К ним прилагалось и название «хоу гуа», но редко,

чтобы не путать с определением «хоу» [3} третьей группы гексаграмм. Соглас-

но крупному ицзинисту Шан Бин-хэ (1870—1950), «12 пи гуа — это основа

всего „И цзина", его глубинное основание» («Чжоу и Шан-ши сюэ» — «Уче-

ние господина Шана о „Чжоуских/Всеохватных переменах"»). Сохранившие-

ся источники свидетельствуют, что конструкция 12 сяо си гуа появилась в эпо-

ху Хань, хотя, напр., Шан Бин-хэ считал ее происхождение гораздо более

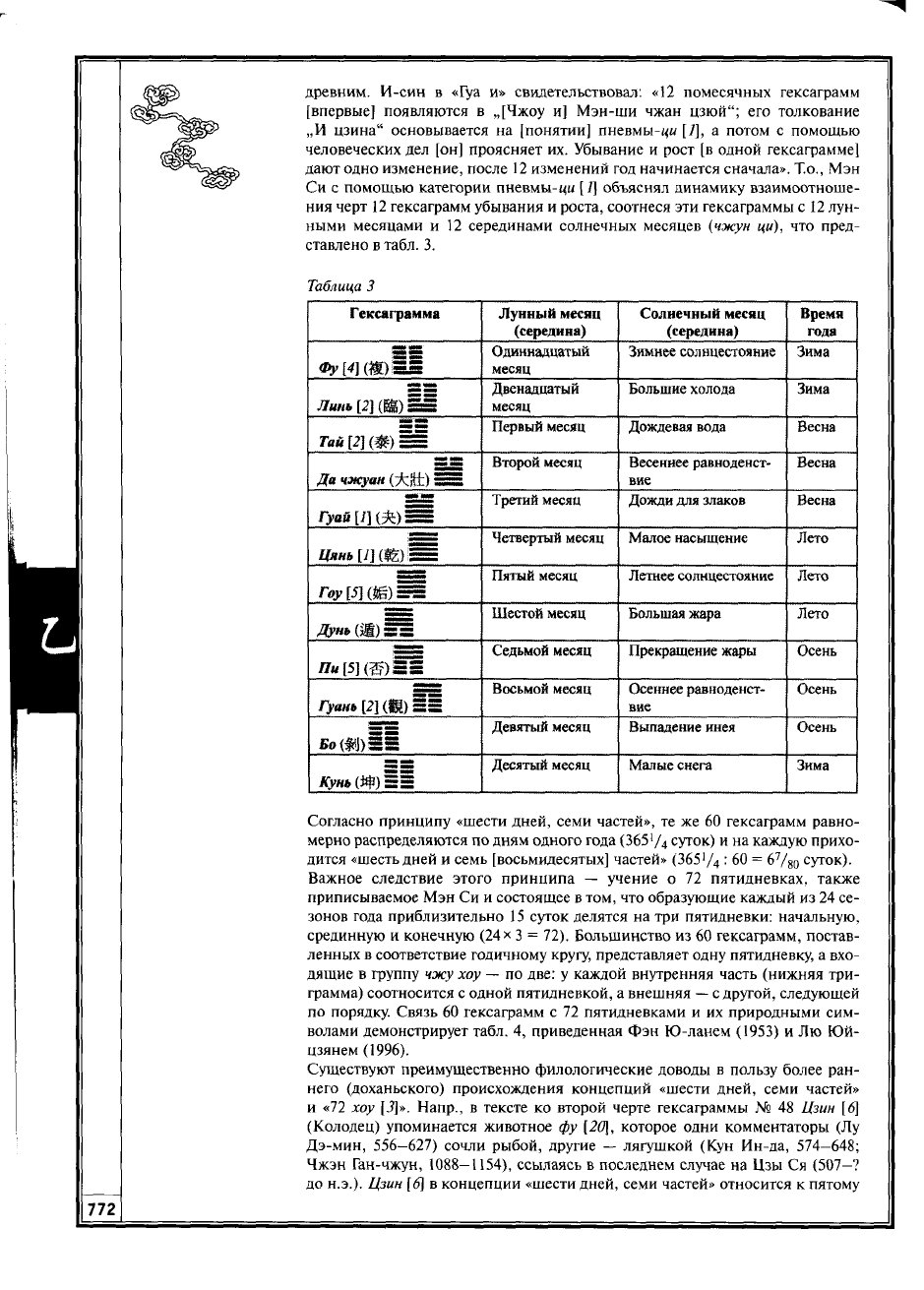

древним. И-син в «Гуа и» свидетельствовал: «12 помесячных гексаграмм

[впервые] появляются в „[Чжоу и] Мэн-ши чжан цзюй"; его толкование

„И цзина" основывается на [понятии] пневмы-г<и [/], а потом с помощью

человеческих дел [он] проясняет их. Убывание и рост [в одной гексаграмме]

дают одно изменение, после 12 изменений год начинается сначала». Т.о., Мэн

Си с помощью категории пневмы-ци [/] объяснял динамику взаимоотноше-

ния черт 12 гексаграмм убывания и роста, соотнеся эти гексаграммы с 12 лун-

ными месяцами и 12 серединами солнечных месяцев (чжун ци), что пред-

ставлено в табл. 3.

Таблица 3

Гексаграмма Лунный месяц

(середина)

Солнечный месяц

(середина)

Время

года

«•285

Фу \4\

(Ш) 11

Одиннадцатый

месяц

Зимнее солнцестояние

Зима

Линь [2] ®) £==

Двенадцатый

месяц

Большие холода Зима

тай 12}

т Ш

Первый месяц Дождевая вода

Весна

Да

чжуан

(*[&) §3§

Второй месяц Весеннее равноденст-

вие

Весна

гуа

и

[/] даШ

Третий месяц

Дожди для злаков Весна

цянь [/] туШ

Четвертый месяц

Малое насыщение Лето

Гоу [5]

Ш Ш

Пятый месяц

Летнее солнцестояние Лето

Дунь ®) н

Шестой месяц Большая жара

Лето

Пи

[5]

®)И

Седьмой месяц Прекращение жары

Осень

Гуань [2] №)

ШШ

Восьмой месяц Осеннее равноденст-

вие

Осень

Девятый месяц Выпадение инея Осень

Кунь

(ОД

==

Десятый месяц

Малые снега Зима

Согласно принципу «шести дней, семи частей», те же 60 гексаграмм равно-

мерно распределяются по дням одного года (365'/

4

суток) и на каждую прихо-

дится «шесть дней и семь [восьмидесятых] частей» (365'/

4

: 60 = 6

7

/яо суток).

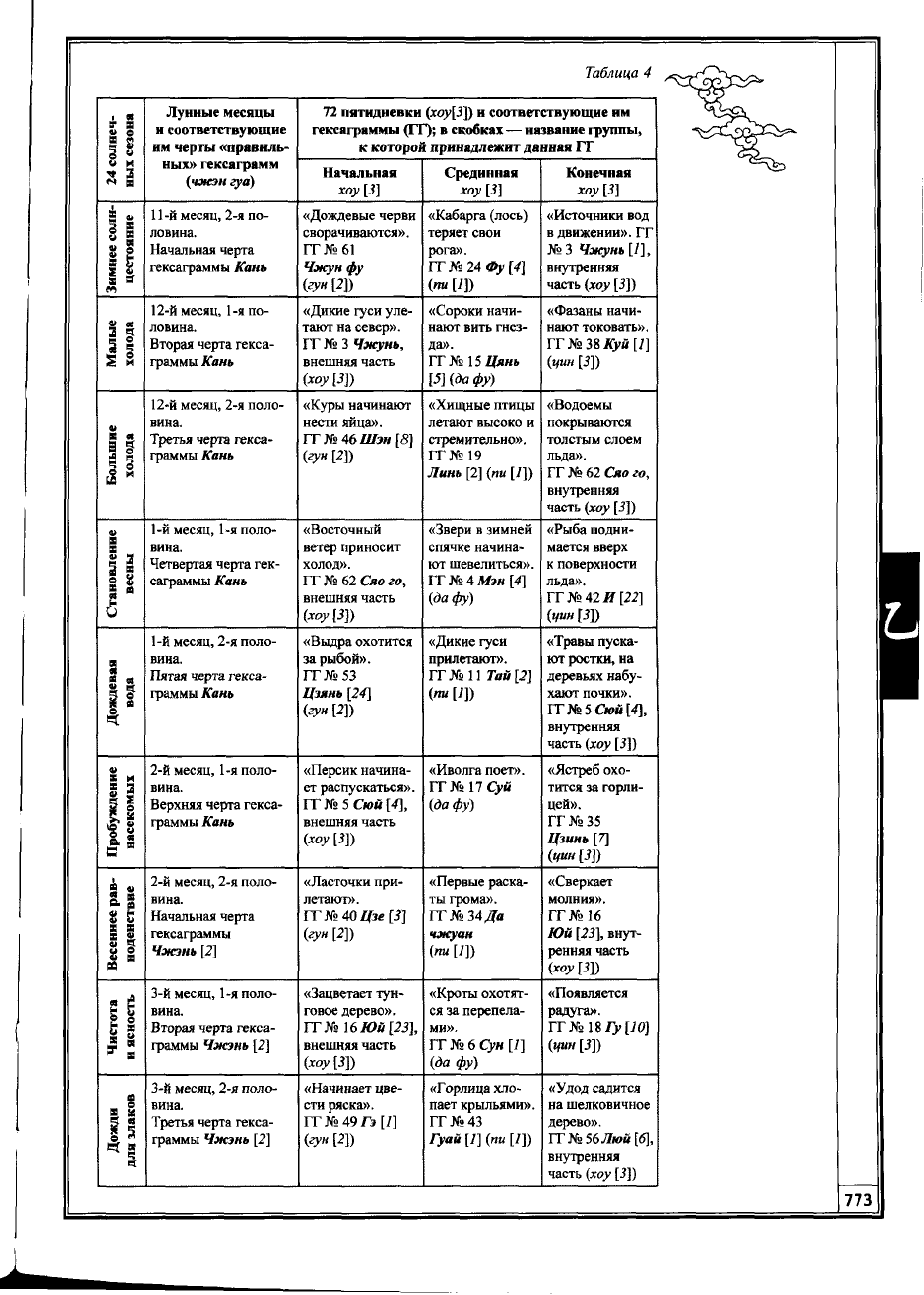

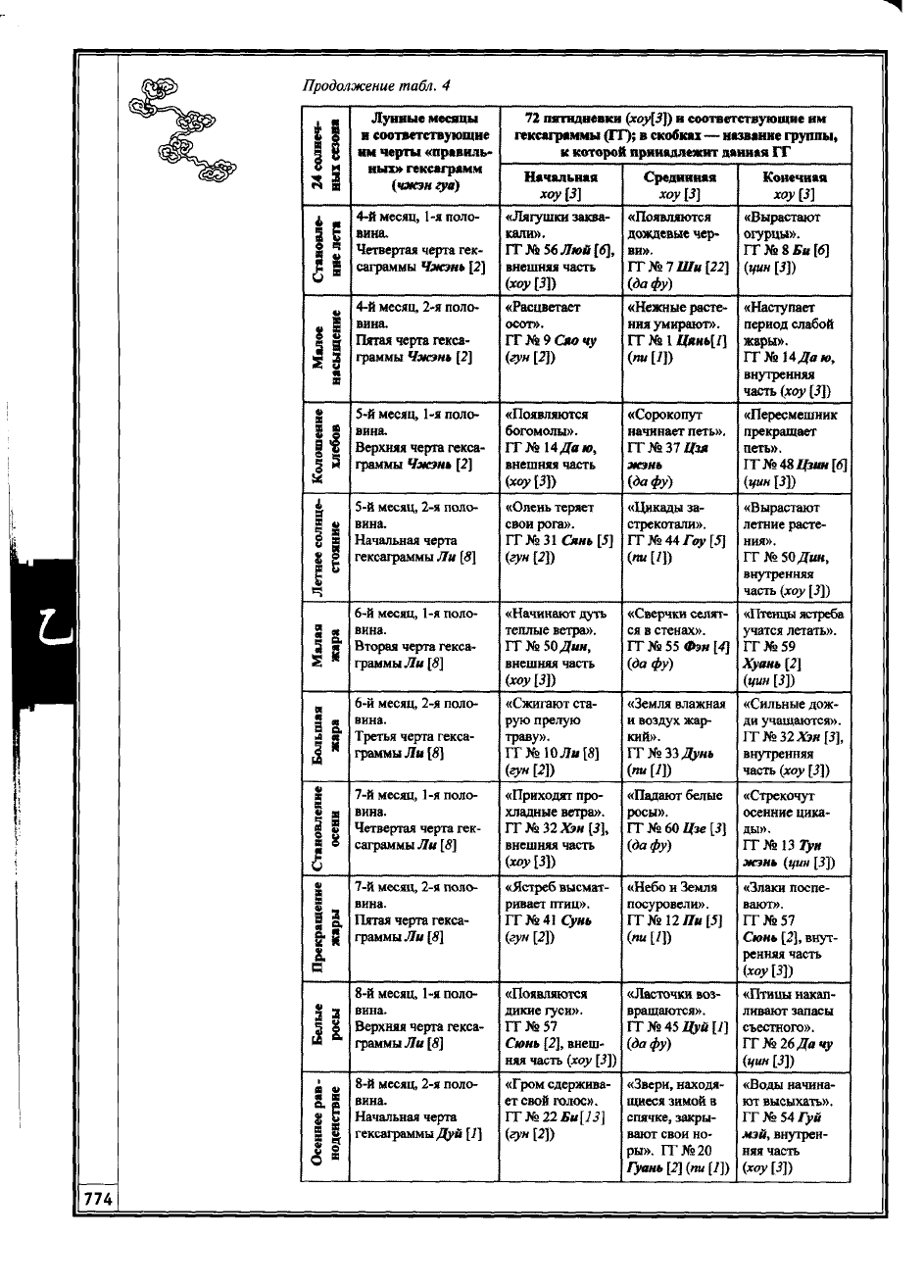

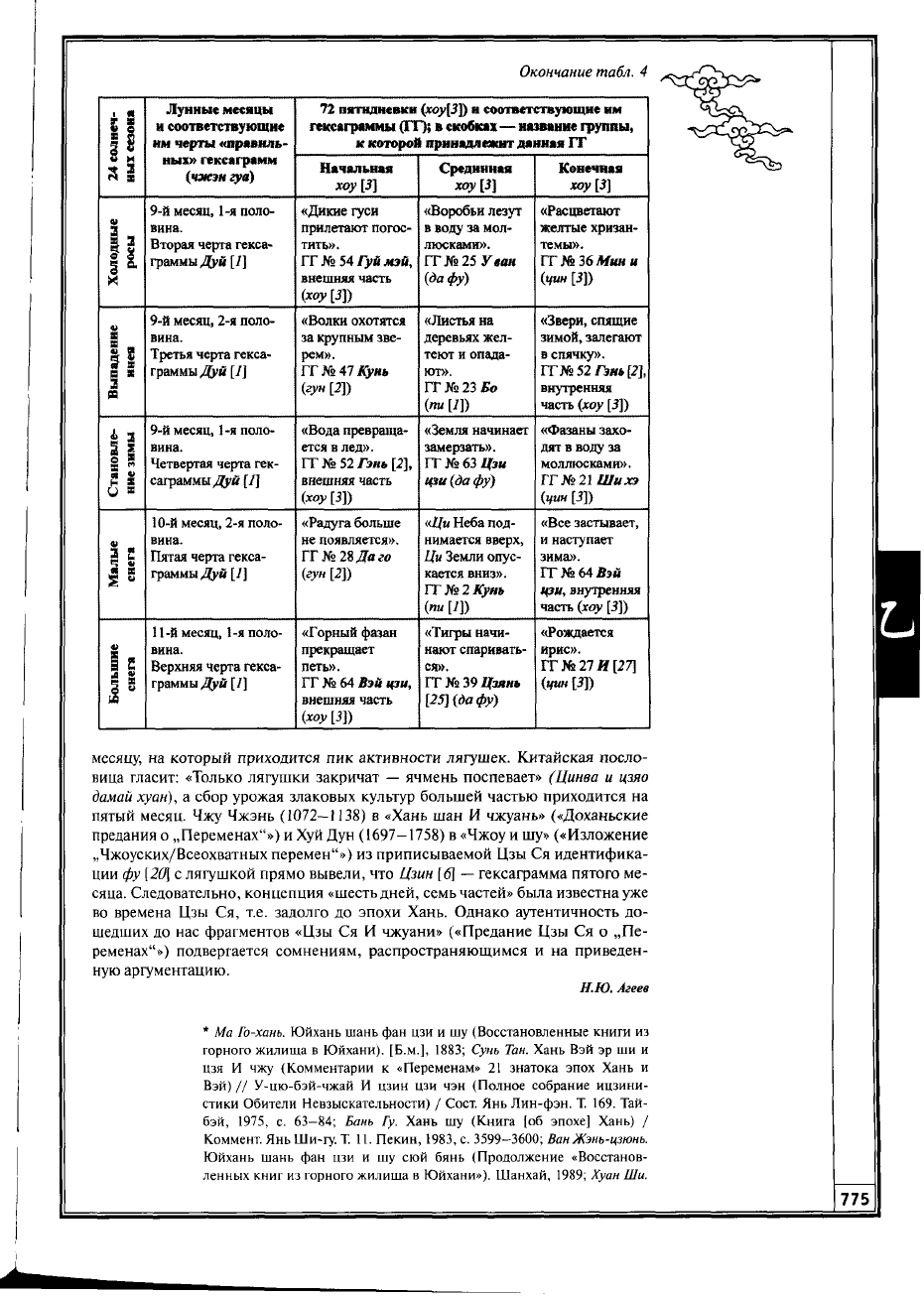

Важное следствие этого принципа — учение о 72 пятидневках, также

приписываемое Мэн Си и состоящее в том, что образующие каждый из 24 се-

зонов года приблизительно 15 суток делятся на три пятидневки: начальную,

срединную и конечную (24х 3 = 72). Большинство из 60 гексаграмм, постав-

ленных в соответствие годичному кругу, представляет одну пятидневку, а вхо-

дящие в группу чжу хоу — по две: у каждой внутренняя часть (нижняя три-

грамма) соотносится с одной пятидневкой, а внешняя

—

с другой, следующей

по порядку. Связь 60 гексаграмм с 72 пятидневками и их природными сим-

волами демонстрирует табл. 4, приведенная Фэн Ю-ланем (1953) и Лю Юй-

цзянем (1996).

Существуют преимущественно филологические доводы в пользу более ран-

него (доханьского) происхождения концепций «шести дней, семи частей»

и «72 хоу [3]». Напр., в тексте ко второй черте гексаграммы № 48 Цзин [6]

(Колодец) упоминается животное фу [20\, которое одни комментаторы (Лу

Дэ-мин, 556—627) сочли рыбой, другие — лягушкой (Кун Ин-да, 574—648;

Чжэн Ган-чжун, 1088—1154), ссылаясь в последнем случае на Цзы Ся (507-?

до н.э.). Цзин [б] в концепции «шести дней, семи частей» относится к пятому

Таблица

2

24

солнеч-

ных

сезона

Лунные месяцы

и соответствующие

им черты «правиль-

ных» гексаграмм

(чмсэн

гуа)

72 пятидневки

(хоу[3])

и

соответствующие

им

гексаграммы (ГГ);

в

скобках

—

название группы,

к которой принадлежит данная

ГГ

24

солнеч-

ных

сезона

Лунные месяцы

и соответствующие

им черты «правиль-

ных» гексаграмм

(чмсэн

гуа)

Начальная

хоу [5]

Срединная

хоу [5]

Конечная

хоу [3]

Зимнее

солн-

цестояние

11-й месяц, 2-я

по-

ловина.

Начальная черта

гексаграммы Кань

«Дождевые черви

сворачиваются».

ГГ № 61

Чжун

фу

(гун

[2])

«Кабарга (лось)

теряет свои

рога».

ГГ № 24 Фу

[4]

(пи[1))

«Источники

вод

в движении».

ГГ

№3 Чжунь

[1],

внутренняя

часть

(хоу [3])

1

Малые

холода

12-й месяц, 1-я

по-

ловина.

Вторая черта гекса-

граммы Кань

«Дикие гуси

уле-

тают

на

север».

ГГ

№ 3

Чжунь,

внешняя часть

(.хоу[3])

«Сороки начи-

нают вить гнез-

да».

ГГ

№

\5Цянь

[5] (да фу)

«Фазаны начи-

нают токовать».

ГГ № 38 Куй

[/]

(цин

[5])

Большие

холода

12-й месяц,

2-я

поло-

вина.

Третья черта гекса-

граммы Кань

«Куры начинают

нести яйца».

ГГ № 46 Шзн [Я]

(гун [2])

«Хищные птицы

летают высоко

и

стремительно».

ГГ№

19

Линь

[2]

(пи

[/])

«Водоемы

покрываются

толстым слоем

льда».

ГГ №

62

Сяо го,

внутренняя

часть

(хоу [5])

Становление

весны

1-й месяц, 1-я поло-

вина.

Четвертая черта

гек-

саграммы Кань

«Восточный

ветер приносит

холод».

ГГ № 62 Сяо го,

внешняя часть

(хоу 13])

«Звери

в

зимней

спячке начина-

ют шевелиться».

ГТ № 4 Мэн [4]

(да фу)

«Рыба подни-

мается вверх

к поверхности

льда».

ГГ № 42 И [221

(ЩН

И)

Я

•

а

8

1

I

8

1-й месяц,

2-я

поло-

вина.

Пятая черта гекса-

граммы Кань

«Выдра охотится

за рыбой».

ГГ № 53

Цзянь

[24]

(гун [2])

«Дикие гуси

прилетают».

ГГ №

11

Тай

[2]

(пи [/])

«Травы пуска-

ют ростки,

на

деревьях набу-

хают почки».

ГГ № 5 Сюй [4],

внутренняя

часть

(хоу [3])

Пробуждение

насекомых

2-й месяц, 1-я поло-

вина.

Верхняя черта гекса-

граммы Кань

«Персик начина-

ет распускаться».

ГГ №

5

Сюй [4],

внешняя часть

(хоу

«Иволга поет».

ГГ№

17

Суй

(да фу)

«Ястреб

охо-

тится

за

горли-

цей».

ГГ № 35

Цзинь

[7]

(цин[3])

Весеннее

рав-

ноденствие

2-й месяц,

2-я

поло-

вина.

Начальная черта

гексаграммы

Чжэнь

[2]

«Ласточки

при-

летают».

ГГ № 40 Цзе

[3]

(гун

[2])

«Первые раска-

ты грома».

ГГ № 34 Да

чжуан

(пи

[;])

«Сверкает

молния».

ГГ№

16

Юй [23], внут-

ренняя часть

(хоу [3])

Чистота

и ясность

3-й месяц, 1-я поло-

вина.

Вторая черта гекса-

граммы Чжэнь

[2]

«Зацветает

тун-

говое дерево».

ГГ№ 16 Юй [23],

внешняя часть

(хоу

И)

«Кроты охотят-

ся

за

перепела-

ми».

ГГ№6ф>н

[/]

(да

фу)

«Появляется

радуга».

ГГ № 18 Гу [10]

(цин

[3])

Дожди

для злаков

3-Й месяц, 2-я поло-

вина.

Третья черта гекса-

граммы Чжэнь

[2]

«Начинает

цве-

сти ряска».

ГГ № 49 Гэ

[/]

(гун [2])

«Горлица

хло-

пает крыльями».

ГГ № 43

Гуай

[/]

(пи

[/])

«Удод садится

на шелковичное

дерево».

П' № 56 Люй [б],

внутренняя

часть

(хоу [5])

Продолжение табл. 4

И

ч

а 1

Лунные месяцы

и соответствующие

им черты «правиль-

ных» гексаграмм

(чжэн

гуа)

72 пятидневки

(хоу[3])

н соответствующие им

гексаграммы (ГТ); в скобках — название группы,

к которой принадлежит данная ГГ

И

ч

а 1

Лунные месяцы

и соответствующие

им черты «правиль-

ных» гексаграмм

(чжэн

гуа)

Начальная

™у[3]

Срединная

хоу 13]

Конечная

хоу[3]

Становле-

ние

летя

4-й месяц,

1-я

поло-

вина.

Четвертая черта гек-

саграммы

Чжзнь

[2]

«Лягушки заква-

кали».

ГТ № 56 Люй [6],

внешняя часть

(™у[3\)

«Появляются

дождевые чер-

ви».

ГТ № 7

Ши [22]

(да фу)

«Вырастают

огурцы».

ГТ№8£и[<5]

(чин

И)

Малое

насыщение

4-й месяц, 2-я поло-

вина.

Пятая черта гекса-

граммы

Чжзнь

[2]

«Расцветает

осот».

ГГ Ш 9 Сяо чу

(гун

[2])

«Нежные расте-

ния умирают».

ГТ №

1

Цянь[1]

(гтЩ)

«Наступает

период слабой

жары».

ГТ№ 14 Даю,

внутренняя

часть (хоу [3])

Колошение

хлебов

5-й месяц,

1-я

поло-

вина.

Верхняя черта гекса-

граммы

Чжзнь

[2]

«Появляются

богомолы».

ГГ№ 14 Даю,

внешняя часть

(«у И)

«Сорокопут

начинает петь».

ГТ № 37 Цзя

жянь

(да фу)

«Пересмешник

прекращает

петь».

ГТ№48г(з11и[б]

(Ч"н

[3])

Летнее

солнце-

стояние

5-й месяц, 2-я поло-

вина.

Начальная черта

гексаграммы Ли [в]

«Олень теряет

свои рога».

ГТ№

31

Сянь [5]

(гун

И)

«Цикады за-

стрекотали».

ГТ № 44 Гоу [5]

(««[/])

«Вырастают

летние расте-

ния».

ГГ

№

50 Див,

внутренняя

часть

(хоу

[3])

Малая

жара

6-й месяц,

1-я

поло-

вина.

Вторая черта гекса-

граммы Ли

[$]

«Начинают дуть

теплые ветра».

ГГ

N2

50 Дин,

внешняя часть

(хоу

И)

«Сверчки селят-

ся в стенах».

rr№55<fcw»M

(да фу)

«Птенцы ястреба

учатся летать».

ГТ№59

Хуань [2\

(цин

[3])

Большая

жара

6-й месяц, 2-я поло-

вина.

Третья черта гекса-

граммы Ли [в]

«Сжигают ста-

рую прелую

траву».

ГТ № 10 Ли [8]

(гун

И)

«Земля влажная

и воздух жар-

кий».

ГГ №

33

Дунь

(ни [1])

«Сильные дож-

ди учащаются».

ГГ № 32

Хзн

[3],

внутренняя

часть

(хоу

[3])

Становление

осени

7-й месяц,

1-я

поло-

вина.

Четвертая черта гек-

саграммы Ли [в]

«Приходят про-

хладные ветра».

ГТ

№

32 Хзн [5],

внешняя часть

(хоу

[3])

«Падают белые

росы».

ГТ № 60 Use [3]

(да фу)

«Стрекочут

осенние цика-

ды».

ГТ№

13

Гун

жэнь (цин [3])

Прекращение

жары

7-й месяц, 2-я поло-

вина.

Пятая черта гекса-

граммы Ли [в]

«Ястреб высмат-

ривает птиц».

ГТ№41 Сунь

(гун [21)

«Небо и Земля

посуровели».

ГТХ*

12

Пи [ J]

(«"M)

«Злаки поспе-

вают».

ГТ№57

Сюнь

[2],

внут-

ренняя часть

(хоу [3])

Белые

росы

8-й месяц,

1-я

поло-

вина.

Верхняя черта гекса-

граммы Ли [5]

«Появляются

дикие гуси».

ГТ№57

Стнъ

[2], внеш-

няя часть (хоу [3])

«Ласточки воз-

вращаются».

ГГ

№

45 Цуй [7]

(да фу)

«Птицы накап-

ливают запасы

съестного».

ГТ №26 Дачу

(Цин

[3])

Осеннее

рав-

ноденствие

8-Й месяц, 2-я поло-

вина.

Начальная черта

гексаграммы Дуй [7]

«Гром сдержива-

ет свой голос».

ГГН°22Би[13]

(гун

[2])

«Звери, находя-

щиеся зимой в

спячке, закры-

вают свои но-

ры». ГТ К» 20

Грань [2]

(пи [/])

«Воды начина-

ют высыхать».

ГГ

№

54 Гуй

мэй, внутрен-

няя часть

(х°У

И)

Окончание табл. 4

!!

Лунные месяцы

и соответствующие

им черты «правиль-

ных» гексаграмм

(чжэн

гуа)

72 пятидневки

{хоу[3])

и соответствующие им

гексаграммы (ГГ); в скобках—название группы,

к которой принадлежит данная ГГ

!!

Лунные месяцы

и соответствующие

им черты «правиль-

ных» гексаграмм

(чжэн

гуа)

Начальная

хоу [3]

Срединная

хоу

13]

Конечная

хоу

[3]

Холодные

росы

9-й месяц,

1-я

поло-

вина.

Вторая черта гекса-

граммы Дуй [/]

«Дикие гуси

прилетают погос-

тить».

ГГ

№

54 Гуй мзй,

внешняя часть

(хоу

И)

«Воробьи лезут

в воду за мол-

люсками».

ГТ№25 У вон

(да фу)

«Расцветают

желтые хризан-

темы».

ГГ

№

36

Мин и

(чин

[3])

Выпадение

инея

9-й месяц, 2-я поло-

вина.

Третья черта гекса-

граммы Дуй [/]

«Волки охотятся

за крупным зве-

рем».

ГГ № 47 Лунь

(гун

[2])

«Листья на

деревьях жел-

теют и опада-

ют».

ГГ №

23

Во

(пи

Ш)

«Звери, спящие

зимой, залегают

в спячку».

ГГ№52Аи»[2],

внутренняя

часть (хоу [3])

Становле-

ние зимы

9-й месяц,

1-я

поло-

вина.

Четвертая черта гек-

саграммы Дрй [/]

«Вода превраща-

ется в лед».

ГТ №

52

Гэнь [2],

внешняя часть

(хоу

[3])

«Земля начинает

замерзать».

ГТ

№ 63 Цзи

цзи (да фу)

«Фазаны захо-

дят в воду за

моллюсками».

ГГ№21 Шихз

(уин

[3])

Малые

снега

10-й месяц, 2-я поло-

вина.

Пятая черта гекса-

граммы Дуй [/]

«Радуга больше

не появляется».

ГГ№ 28 Да го

(гун [2])

«Ци

Неба под-

нимается вверх,

Ци

Земли опус-

кается вниз».

ГГ №

2

Кунь

(пи[1])

«Все застывает,

и наступает

зима».

ГГ № 64 Взй

цзи, внутренняя

часть

(хоу

[3])

Большие

снега

11-й месяц,

1-я

поло-

вина.

Верхняя черта гекса-

граммы Дуй [/]

«Горный фазан

прекращает

петь».

ГГ

№

64

Вэй цзи,

внешняя часть

(хоу

[3])

«Тигры начи-

нают спаривать-

ся».

ГГ № 39 Цзянь

[25]

(да фу)

«Рождается

ирис».

ГГ № 27 Я [27]

(Чин [3])

месяцу, на который приходится пик активности лягушек. Китайская посло-

вица гласит: «Только лягушки закричат — ячмень поспевает» (Цинва и цзяо

дамай хуан), а сбор урожая злаковых культур большей частью приходится на

пятый месяц. Чжу Чжэнь (1072—1138) в «Хань шан И чжуань» («Доханьские

предания о „Переменах"») и Хуй Дун (1697-1758) в «Чжоу и шу» («Изложение

„Чжоуских/Всеохватных перемен"») из приписываемой Цзы Ся идентифика-

ции фу

[20]

с лягушкой прямо вывели, что Цзин [6] — гексаграмма пятого ме-

сяца. Следовательно, концепция «шесть дней, семь частей» была известна уже

во времена Цзы Ся, т.е. задолго до эпохи Хань. Однако аутентичность до-

шедших до нас фрагментов «Цзы Ся И чжуани» («Предание Цзы Ся о „Пе-

ременах"») подвергается сомнениям, распространяющимся и на приведен-

ную аргументацию.

НЛО. Агеев

* Ма

Го-хань.

Юйхань шань фан цзи и шу (Восстановленные книги из

горного жилища в Юйхани). [Б.м.], 1883; Сунь Тан. Хань Вэй эр ши и

цзя И чжу (Комментарии к «Переменам» 21 знатока эпох Хань и

Вэй) // У-цю-бэй-чжай И цзин цзи чэн (Полное собрание ицзини-

стики Обители Невзыскательности) / Сост. Янь Лин-фэн. Т. 169. Тай-

бэй, 1975, с. 63—84; Бань Ту. Хань шу (Книга [об эпохе] Хань) /

Коммент. Янь Ши-гу.

Т.

11. Пекин, 1983, с. 3599-3600;

Ван

Жэнь-цзюнь.

Юйхань шань фан цзи и шу сюй бянь (Продолжение «Восстанов-

ленных книг из горного жилиша в Юйхани»), Шанхай, 1989; Хуан Ши.

Хань-сюэ-тан Чжи-цзу-чжай цун шу (Собрание книг из Обители

Знания меры Зала Ханьской науки). Пекин, 1992. ** Агеев Н.Ю. «Сяо

си гуа» (Гексаграммы убывания и роста) // VI Всероссийская кон-

ференция «Философии Восточно-Азиатского региона и современная

цивилизация». М., 2001, с. 88—91; он же. К проблеме возникновения

календарных истолкований «И цзина» // XXXII НК ОГК. М., 2002,

с. 161—169; он же. Мэн Си и календарные приложения «И цзина» //

Китайская классическая «Книга Перемен» и современная наука. М.,

2003, с. 37—45; он же. «И цзин» и календарь в творчестве ханьских

ученых // XXXIX НК ОГК. М„ 2009, с. 435-437; Щуцкий Ю.К.

Китайская классическая «Книга перемен» / Ред., предисловие, примеч.

Н.И.Конрада. М., I960 (англ. пер.: Princ.-N.Y., 1979), 2-е изд.: / Сост.,

вступ. ст., коммент., примеч. А.И. Кобзева. М., 1993, 1997, 2003, указ.;

Гао

Хуай-минь. Лян Хань и-сюэ ши (История ицзинистики обеих [эпох]

Хань). Тайбэй, 1983; Лю Да-цзюнь. «Гуа ци» coy юань (Поиск истоков

учения о «гексаграммах и пневме») // Чжунго чжэсюэ (Китайская

философия). Пекин, 2000, №

11 ;

Лю Юй-цзянь. Лян Хань сян-шу и-сюэ

яньцзю (Исследование нумерологической ицзинистики обеих [эпох]

Хань). Т. 1. Наньнин, 1996; Пи Си-жуй. Цзин сюэ тун лунь (Общие

суждения по каноноведению). Пекин, 1989, ч. 1, гл. 11—12, с. 18—21;

Хуй Дун. И хань-сюэ. И ли (Ханьское учение о «Переменах». Правила

«Перемен»), Шанхай, 1990, с. 3—24; Чжу Бо-кунь. И-сюэ чжэсюэ ши

(История ицзинистической философии). Кн. 1. Пекин. 1989, с. 107—

120;

Cheng A.

Etude sur le confucianisme Han. P., 1985, index; Fung Yu-lan.

A History of Chinese Philosophy / Tr. by D. Bodde. Vol. 2. Princ., 1953,

p. 109—118; Nielsen B. A Companion to Yi Jing Numerology and Cosmology.

L.-N. Y„ 2003.

А.И. Кобзев

«Нань цзин» («Канон трудного», «Книга о трудном»), «Ба ши и нань цзин»

(«Канон 81 трудности»). Вторая по значению (после «Хуан-ди нэй цзина»; см.

также т. 1) книга в традиц. кит. медицине. Написана не позднее 92 до н.э.,

поскольку в «Исторических записках» («Ши цзи»), завершенных Сыма Нянем

(обе ст. см. т. 1, 4) в этом году, она цитируется 14 раз. В «Суй шу» («Книга [об

эпохе] Суй»; см. т. 4) и «Тан шу» («Книга [об эпохе] Тан»; см. «Синь Таи шу»,

«Цзю Тан шу» в т. 4) ее авторство вслед за Сыма Цянем приписывается Бянь

Цяо (см. также т. 2). В позднейшей лит-ре в качестве ее автора упоминается

некий врач, живший в эпоху Цинь в княжестве Юэ, существовавшем тогда

к югу от Янцзы.

Книга состоит из 81 параграфа, в каждом из к-рых освещается тот или иной

медицинский вопрос («трудность») из «Хуан-ди нэй цзина». Тематически

текст разделен на 13 глав, он также делится на два свитка (цзюани), состоящих

из параграфов 1-30 и 31-81.

В «Нань цзине» детально изложена теория пульса. Говорится о расположении

и функциях акупунктурных каналов и точек, значении органов цзан [2]

и фу[14\, способах распознавания болезней, изменениях крови и пневмы

(ци [1]; см. т. 1) при тех или иных болезнях, лечении лихорадочных заболева-

ний и т.д. Высказываются соображения о циркуляции ци [/]. В частности,

указывается, что за один дыхательный цикл ци[1] проходит по каналам

6 цуней

[2]

(3 на вдохе и 3 на выдохе). Поскольку за сутки человек совершает

30 500 дыхательных циклов, то ци

[

/| преодолевает 50 «переходов».

Наиболее изв. комментатором «Нань цзина» являлся Хуа Шоу (лит. псевд. —

Хуа Бо-жэнь), живший в эпоху Юань. Он уточнил все предыдущие коммент.

к этой книге.

* Дубровин Д.А. Трудные вопросы классической китайской медицины.

Л., 1991. ** Юар П., Ван М. К изучению древней китайской медици-

ны // Из истории науки и техники в странах Востока. Вып. 3. М., 1963,

с. 171-217.

В.Е. Еремеев

* Нань цзин цзи чжу («Канон трудностей» с собр. коммент.) / Коммент.

Люй Гуан и др., ред. Ван Цзю-сы и др. Шанхай, 1955 (переизд.: Пекин,

1956); Хуа Шоу. Нань цзин бэнь и (Коренной смысл «Канона труд-

ностей»). Шанхай, 1956; Ди Цзинь. Гу бэнь нань цзин чань шу (Рас-

толкование древнего оригинала «Канона о трудностях»). Пекин, 1959;

Чжан

Шань-лэй. Нань цзин хуй чжу цянь чжэн («Канон трудностей» со

сводом коммент. и предварительной сверкой). Шанхай, 1961; Нань

цзин и ши («Канон трудностей» с пер. и толкованиями). Шанхай, 1961

(переизд. 1980);

Чэнь

Би-лю. Нань цзин байхуа цзе («Канон трудностей»

с разъяснениями на общепонятном яз.). Пекин, 1963; Нань цзин цзяо

ши («Канон трудностей» с правкой и толкованиями). Пекин, 1979; Сюн

Цзун-ли. У-тин-цзы су цзе ба-ши-и нань цзин («Канон 81 трудности»

с простыми разъяснениями У-тин-цзы). Пекин, 1983; Сюй Да-чунь.

Нань цзин цзин ши («Канон трудностей» с каноническим толковани-

ем) / Сверка и коммент. Ван Цзы-цяна. Нанкин, 1985; Сюй Да-чунь.

Нань цзин цзин ши («Канон трудностей» с каноническим толкова-

нием). Ляо Пин. Нань цзин цзин ши бу чжэн («Канон трудностей»

с каноническим толкованием и дополнительными исправлениями).

Пекин, 1985; ЕЛинь. Нань цзин чжэн и (Правильный смысл «Канона

трудностей») / Правка и пунктуация У Као-паня. Шанхай, 1981 (пере-

изд.: Пекин, 1990); Хуа Шоу. Нань цзин бэнь и (Коренной смысл «Ка-

нона трудностей») / Правка и коммент. Ван Цзы-цяна. Нанкин, 1987;

Нань цзин цзяо чжу («Канон трудностей» с правкой и коммент.) / Гл.

ред. Лин Яо-син. Пекин, 1991.

А. И.

Кобзев

Нидэм (Needham), Джозеф Ноэл Теренс Монтгомери (кит. имя Ли Юэ-сэ),

09.12.1900, Лондон,

—

24.03.1995, Кембридж. Англ. науковед, биохимик, куль-

туролог, историк, синолог. Д-р философии, чл. Королевского об-ва и Британ-

ской академии, ректор кембриджского колледжа Гонвилла и Киза (Gonville &

Caius college) и директор Б-ки истории науки в Вост. Азии. Проф. и почетный

чл. мн. ун-тов мира. Почетный советник ЮНЕСКО. Иностр. чл. АН Китая

(Academia Sinica), Королевск. датской академии и др. науч. об-в. Автор соч. по

биохимии, религиоведению, истории, культурологии, методологии и филосо-

фии науки. Основоположник изучения кит. науки, создатель и автор важней-

ших разделов энциклопедия, серии фундаментальных монографий «Наука

и цивилизация в Китае», сформулировавший и теоретически обосновавший

«проблему (великий вопрос) Нидэма»: почему совр. наука возникла не в Ки-

тае, а в Европе, хотя в течение почти двух тысяч лет до научной революции

XVI-XVII вв. он научно и технологически опережал ее?

Род. в интеллигентной семье среднего класса из Шотландии, перебравшейся

в Лондон. Его отец Джозеф Нидэм (1852—1920) был врачем-анестезиологом,

мать — Алисия Аделаида Нидэм (урожд. Монтгомери, 1863—1940) —

пианисткой и сочинительницей песен. В 1914—1918 он учился в Оундэльской

школе, в 1918—1922 — в колледже Гонвилла и Киза, где специализировался в

физиологии и биохимии и в 1921 стал бакалавром; в 1922—1924 изучал био-

химию в Студенчестве Бена Леви. В 1924 женился на коллеге Дороти Мэри

Мойл (1896—1987), принятой впоследствии (1948) в Королевское науч. об-во.

С 1924 — член Совета колледжа Гонвилла и Киза, с января 1925 — магистр,

с октября 1925

—

доктор. В 1928 и 1933 занимал должность ассистента профес-

сора биохимии. Вступив в лейбористскую партию, в 1930-е состоял в испол-

коме ее кембриджского отделения. Его многочисленные гуманитарные ра-

боты тех лет увидели свет в четырех сборниках: «Биолог-скептик» (1929), «Ве-

ликая двойственность» («The Great Amphibium», 1931), «Время: животворная

река» («Time: Refreshing River», 1944), «История — на нашей стороне» (1946).

В 1937 познакомился с аспиранткой своей жены, биохимиком из Нанкина Лу

Гуй-чжэнь (Lu Gwei-djen, 1904-1991), ставшей его проводником в мир кит.

культуры и ближайшим сотрудником, а в конце жизни (1989)

—

женой. В 1939

с кит. единомышленниками задумал проект семитомника «Наука и циви-

лизация в Китае», к-рый начал издаваться в 1954 и к 2008 превратился в целую

серию из 24 объемных и богато иллюстрированных фолиантов, а также

воплотился в Научно-исследовательский ин-т Нидэма (Needham Research

Institute), Трест истории науки в Вост. Азии и одноименную библиотеку.

В 1941 стал чл. Королевского науч. об-ва. С 1942 по 1948 по собственной

инициативе пребывал в Китае, где, в частности, возглавлял Кит.-британский

офис по науч. сотрудничеству, отчеты о деятельности которого опубликовал

в Калькутте (1944) и Лондоне (1948). Там же познакомился со своим будущим

соавтором, историком кит. науки Ван Лином. По возвращении в Кембридж

(1948) сосредоточился на синологии, хотя и продолжал преподавать био-

химию до 1966, когда стал ректором колледжа Гонвилла и Киза. Эту долж-

ность исполнял до 1976, после чего стал директором Библиотеки истории

науки в Восточной Азии. В 1952 работал в Международной науч. комиссии,

подтвердившей применение США бактериологич. оружия в Сев. Корее

и Китае. В 1960—1970-е выступал против войны во Вьетнаме. В 1971 был из-

бран членом Британской академии. В 1969—1977 играл видную роль в Между-

народном союзе истории и философии науки, с 1972 по 1974 был его прези-

дентом. Возглавлял созданный Тейяром де Шарденом Центр будущего чело-

вечества и являлся чл.-корр. Ассоциации рационалистич. прессы. В 1968 по-

лучил медаль Дж. Сартона, в 1984 — приз Дж. Бернала и кит. орден Брил-

лиантовой Звезды (цзин

сын

да юань чжан), в 1992 — звание Кавалера Чести,

в 1994

—

серебряную медаль А. Эйнштейна от ЮНЕСКО.

В основе исследовательской программы Нидэма лежит убеждение в том, что

социальная эволюция обеспечила постепенный рост знаний о природе и воз-

можностей ее контролировать, что наука представляет собой абсолютную

ценность и вместе со своими приложениями образует ныне общность идей,

происходящих из разных культур, и что эта научно-технич. интеграция при-

ближает человечество к лучшему состоянию большего единства и целост-

ности. Хотя отдельные натурфилософские системы могут быть национально

ограниченными и непереводимыми на язык др. культуры, «истинное нату-

ральное знание» (девиз Королевского науч. об-ва) способно преодолевать все

языковые, национальные, цивилизационные, историч. барьеры. Развитие

естеств. наук отражается и на гуманитарных. Так, в частности, были получены

истинные датировка и понимание «Ле-цзы» (см. т. 1). Глобальное противо-

поставление Востока Западу несостоятельно, поскольку арабская, индийская

и китайская культуры отличаются друг от друга сильнее, чем европейская от

нек-рых из них. Напр., кит. культура обычно противопоставляется западной

как следующая циклическому, а не линейному пониманию времени, легшему

в основу совр. науки. На самом деле греческие и римские, а также индийские

мыслители считали время цикличным (вечное возвращение, мировой год),

что до Возрождения серьезно деформировало иудео-христианский историзм,

а в Китае при сосуществовании циклической и линейной концепций доми-

нировала последняя, восходящая ко 11 тыс. до н.э. и разделявшаяся конфу-

цианством, даосизмом (обе ст. см. т. 1, 2) и легизмом (см. т. 1,4). Она включала

идеи: научного и социального прогресса (культурные герои и изобретатели

отмечались в канонич. литературе, им посвящались храмы), узлового исто-

рич. события (создание империи в 221 до н.э.) и кардинальной историч. лич-

ности (Конфуций), а также апокалиптич. представления (Да тун — Великое

единение, Тай пин — Великое равновесие; обе ст. см. т. 1, там же «Тай пин

цзин»). Поэтому

в

доминирующем понимании времени как вполне реального,

линейно направленного и обладающего узловыми (критическими) точками

процесса кит. культура смыкается с иранским и иудео-христианским под-

ходом, расходясь с греко-римским и индийским.

Philosophia parennisдля Китая

—

организмический материализм (натурализм).

Метафизический идеализм здесь никогда не господствовал, хотя и развивался

буддизмом (см. т. 1, 2) и Ван Ян-мином (1472—1529; см. т. 1, где отражена

принадлежащая автору наст, статьи концепция натуралистичности его фи-

лософии, еще более усиливающая позицию Дж. Нидэма), а механистич.