Титаренко М.Л., Кобзев А.И., Лукьянов А.Е. Духовная культура Китая: энциклопедия в 5 томах. Том 5: Наука, техническая и военная мысль, здравоохранение и образование

Подождите немного. Документ загружается.

жая понятие «троичное испытание» (сань янь). Идея троичности (кратности

трем) прослеживается и в таких употреблениях янь [Щ, где он не сопро-

вождается иероглифом сань [3\/цань/цэнь/шэнь [5]. Напр., в «Люй ши чунь цю»

(III, 4) описаны «шесть испытаний» (лю янь). Совр. термин цзин-янь — «опыт,

эмпирический» основан на янь [12\ и буквально означает «каноническое

испытание», а канон-цзин [/] представляет собой троичный квадрат. Такое

каноническое, т.е. троичное (даже возведенное в квадрат), испытание, по-

видимому, и было осмыслено создателями термина цзин-янь в качестве сви-

детельства опытной (эмпирической) достоверности. В важнейшей мето-

дологич. главе «Сюнь-цзы»

—

«Чжэн мин» («Выправление имен», гл. 22) пред-

ложено рассеивать «три [вида] заблуждений» (саньхо) посредством трех иссле-

довательских процедур

—

«испытаний» (янь

[ 12\).

В «Хань Фэй-цзы» (гл. 14,15)

осн. объектами «троичного испытания» выступают «слова и речения» (янь цы).

Аналогичным образом в «Сюнь-цзы» «испытание» представлено надежным

средством борьбы со всеми «превратными изъяснениями (шо) и лукавыми

словами (янь [2\)», которые основываются на неверном соотношении имен и

реалий и «отклоняются от правильного пути». Подобные «отклонения» Сюнь-

цзы проиллюстрировал 9 парадоксами 5 своих предшественников, философов

V— ГIГ

вв. до н.э.,

—

Мо-цзы, Хуй Ши,

ГУнсунь

Луна (обе ст. см. т. 1), Сун Цзяня

(см. Сунъинь-сюэпай в т. 1), Чжуан-цзы, разбитыми на 3 группы («три [вида]

заблуждений»), каждая из которых подлежит определенному «испытанию».

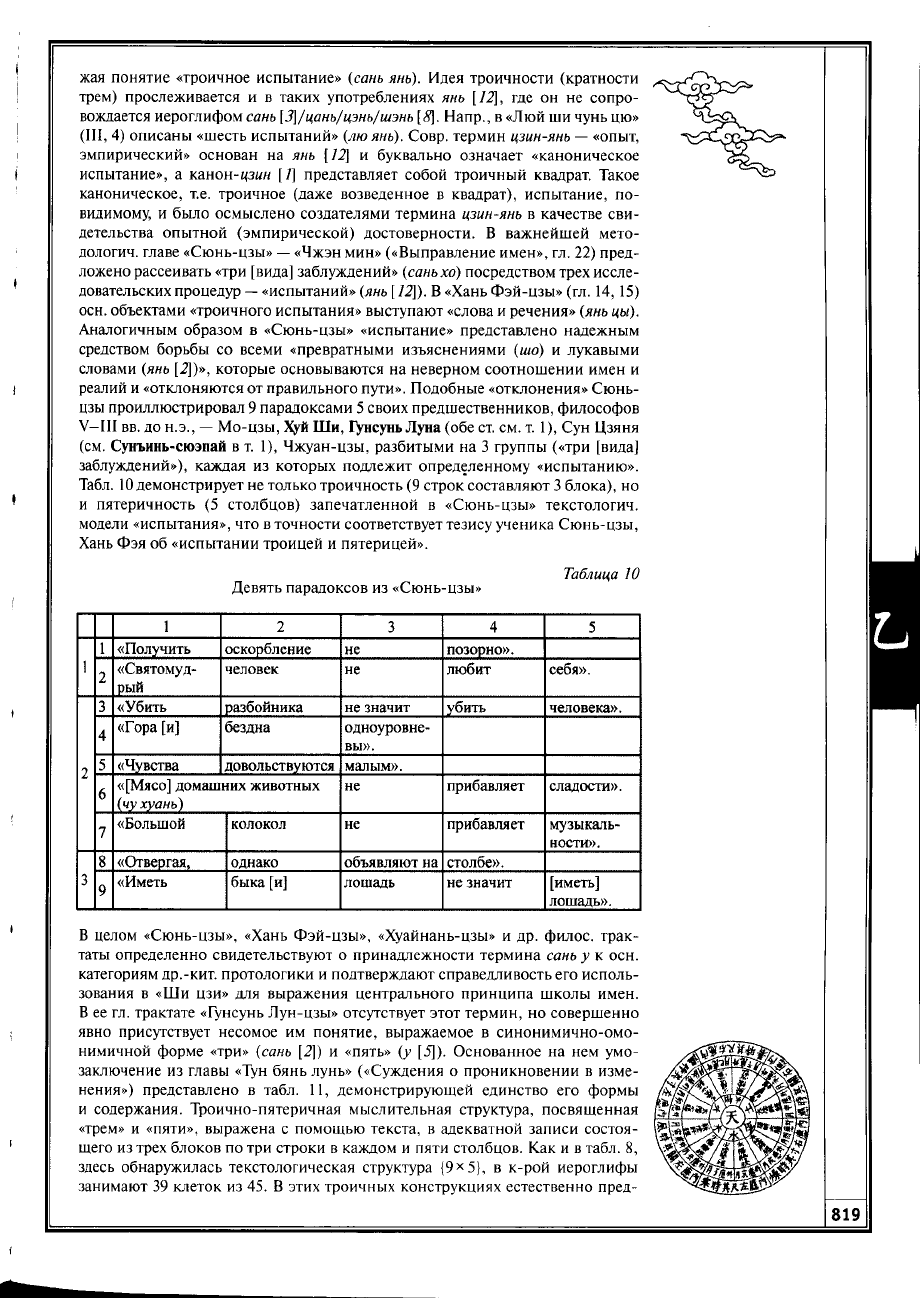

Табл.

10

демонстрирует не только троичность (9 строк составляют 3 блока), но

и пятеричность (5 столбцов) запечатленной в «Сюнь-цзы» текстологич.

модели «испытания», что в точности соответствует тезису ученика Сюнь-цзы,

Хань Фэя об «испытании троицей и пятерицей».

Девять парадоксов из «Сюнь-цзы»

Таблица 10

1 2

3 4

5

1

1 «Получить

оскорбление не позорно».

1

2

«Святомуд-

рый

человек

не любит себя».

2

3 «Убить

разбойника не значит убить

человека».

2

4

«Гора [и] бездна одноуровне-

вы».

2

5

«Чувства довольствуются малым».

2

6

«[Мясо] домашних животных

(чухуань)

не прибавляет сладости».

2

7

«Большой колокол не

прибавляет музыкаль-

ности».

3

8 «Отвергая, однако объявляют на

столбе».

3

9

«Иметь

быка [и] лошадь не значит [иметь]

лошадь».

В целом «Сюнь-цзы», «Хань Фэй-цзы», «Хуайнань-цзы» и др. филос. трак-

таты определенно свидетельствуют о принадлежности термина сань у к осн.

категориям др.-кит. протологики и подтверждают справедливость его исполь-

зования в «Ши цзи» для выражения центрального принципа школы имен.

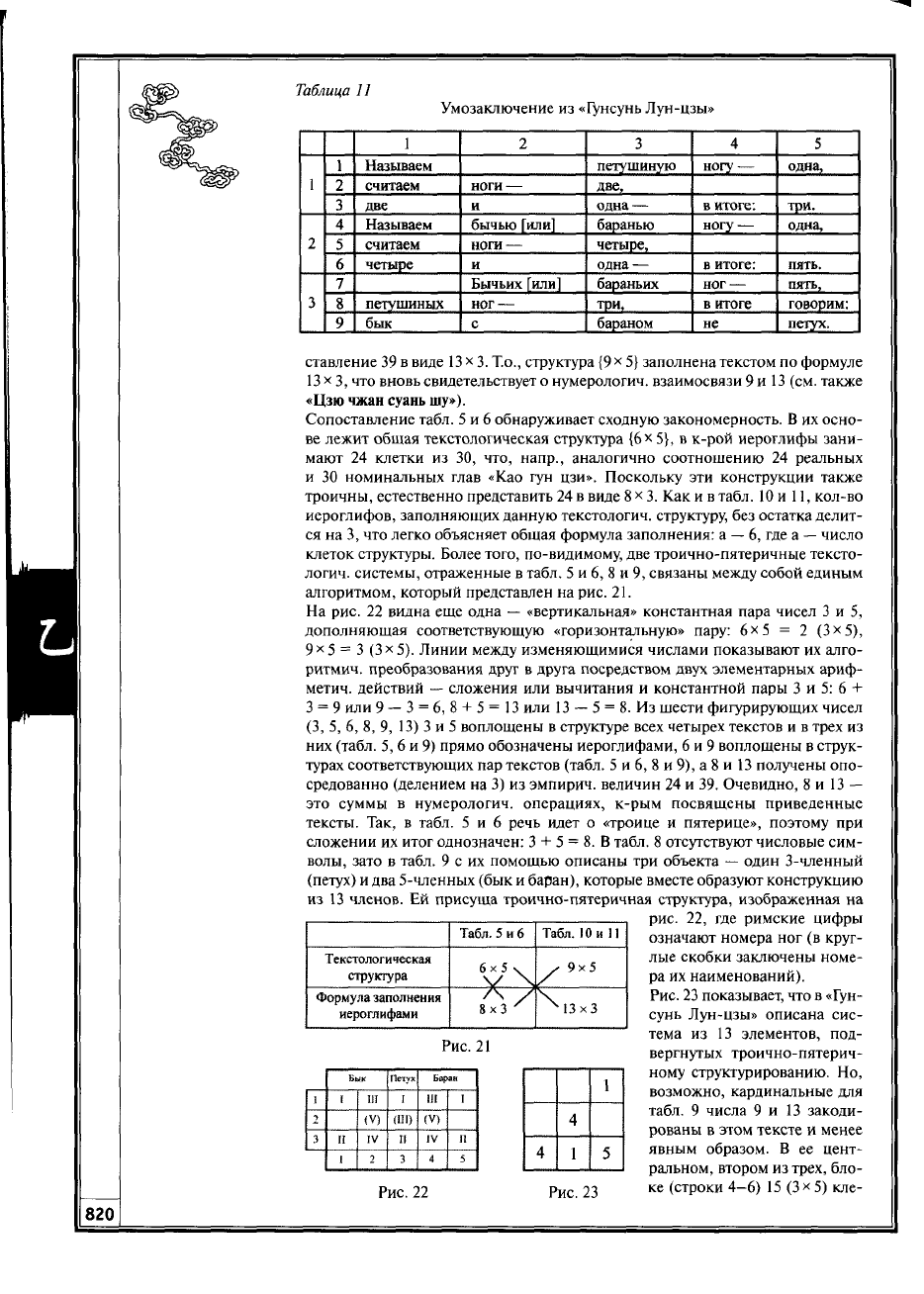

В ее гл. трактате «Гунсунь Лун-цзы» отсутствует этот термин, но совершенно

явно присутствует несомое им понятие, выражаемое в синонимично-омо-

нимичной форме «три» (сань [2]) и «пять» (у [5]). Основанное на нем умо-

заключение из главы «Тун бянь лунь» («Суждения о проникновении в изме-

нения») представлено в табл. 11, демонстрирующей единство его формы

и содержания. Троично-пятеричная мыслительная структура, посвященная

«трем» и «пяти», выражена с помощью текста, в адекватной записи состоя-

щего из трех блоков по три строки в каждом и пяти столбцов. Как и в табл. 8,

здесь обнаружилась текстологическая структура

{9

х

5), в к-рой иероглифы

занимают 39 клеток из 45. В этих троичных конструкциях естественно пред-

819

Таблица 11

Умозаключение из «Гунсунь Лун-цзы»

1 2

3

4

5

1 Называем

петушиную

ногу — одна,

1

2

считаем ноги

две,

3 две

и одна — в итоге:

три.

4

Называем

бычью Гили! баранью

ногу —

одна,

2

5

считаем ноги — четыре,

6 четыре и одна — в итоге:

пять.

7

Бычьих [или1 бараньих ног — пять,

3

8 петушиных

ног —

три.

в итоге говорим:

9 бык с

бараном

не

петух.

ставление 39 в виде 13x3. Т.о., структура

{9

х

5}

заполнена текстом по формуле

13x3, что вновь свидетельствует о нумерологич. взаимосвязи 9 и 13 (см. также

«Цзю чжан суань шу»).

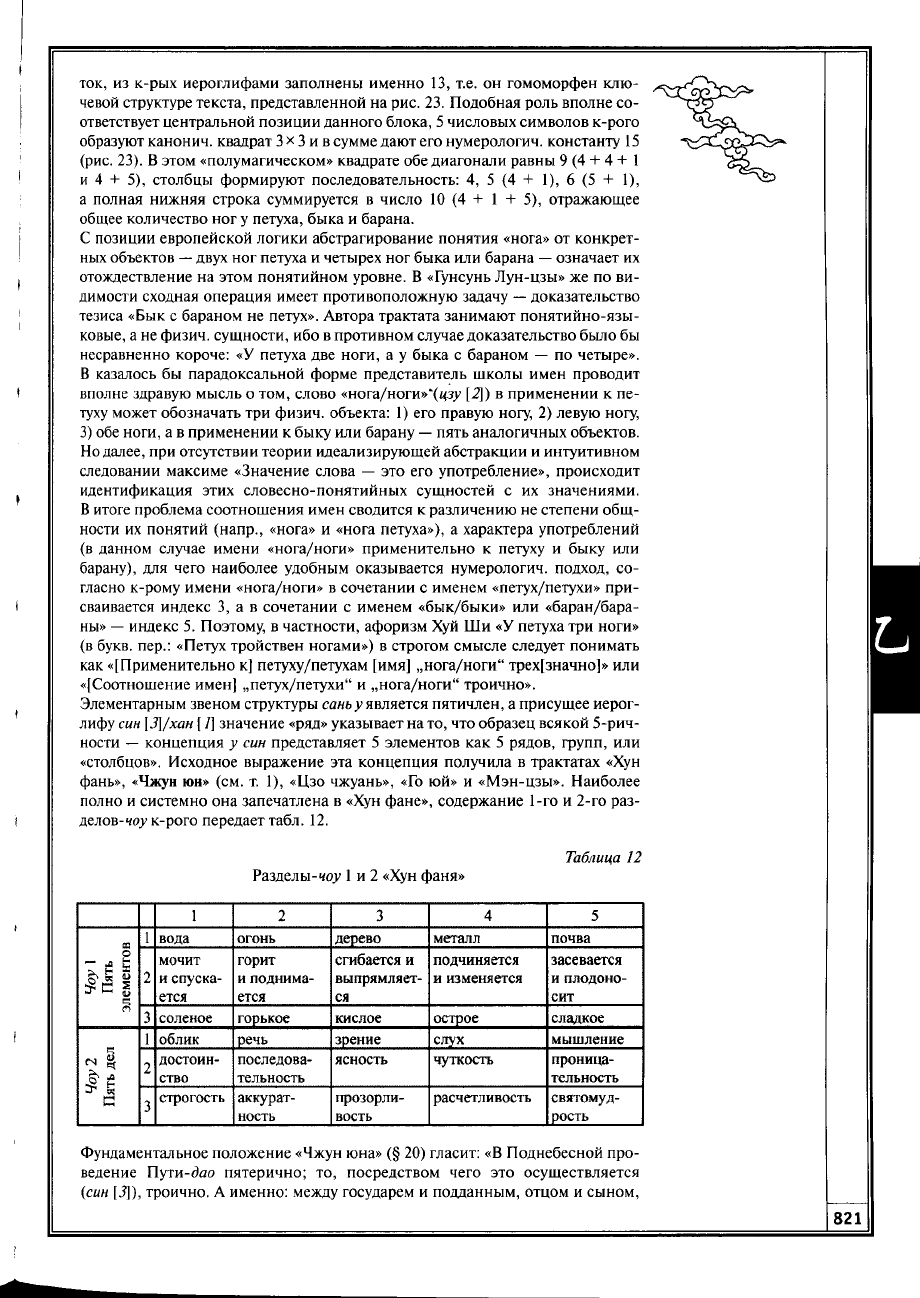

Сопоставление табл. 5 и 6 обнаруживает сходную закономерность. В их осно-

ве лежит общая текстологическая структура (6х 5}, в к-рой иероглифы зани-

мают 24 клетки из 30, что, напр., аналогично соотношению 24 реальных

и 30 номинальных глав «Као гун цзи». Поскольку эти конструкции также

троичны, естественно представить 24 в виде 8x3. Как и в табл. 10 и 11, кол-во

иероглифов, заполняющих данную текстологич. структуру, без остатка делит-

ся на 3, что легко объясняет общая формула заполнения: а — 6, где а — число

клеток структуры. Более того, по-видимому, две троично-пятеричные тексто-

логич. системы, отраженные в табл. 5 и 6, 8 и 9, связаны между собой единым

алгоритмом, который представлен на рис. 21.

На рис. 22 видна еще одна — «вертикальная» константная пара чисел 3 и 5,

дополняющая соответствующую «горизонтальную» пару: 6x5 = 2 (3x5),

9

х

5 = 3(3х5). Линии между изменяющимися числами показывают их алго-

ритмич. преобразования друг в друга посредством двух элементарных ариф-

метич. действий — сложения или вычитания и константной пары 3 и 5: 6 +

3 = 9 или 9 — 3 = 6,8 + 5 = 13 или 13 — 5 = 8. Из шести фигурирующих чисел

(3, 5, 6, 8, 9, 13) 3 и 5 воплощены в структуре всех четырех текстов и в трех из

них (табл. 5, 6 и 9) прямо обозначены иероглифами, 6 и 9 воплощены в струк-

турах соответствующих пар текстов (табл. 5 и 6, 8 и 9), а 8 и 13 получены опо-

средованно (делением на 3) из эмпирич. величин 24 и 39. Очевидно, 8 и 13 —

это суммы в нумерологич. операциях, к-рым посвящены приведенные

тексты. Так, в табл. 5 и 6 речь идет о «троице и пятерице», поэтому при

сложении их итог однозначен: 3 + 5 = 8. В табл. 8 отсутствуют числовые сим-

волы, зато в табл. 9 с их помощью описаны три объекта — один 3-членный

(петух) и два 5-членных (бык и баран), которые вместе образуют конструкцию

из 13 членов. Ей присуща троично-пятеричная структура, изображенная на

рис. 22, где римские цифры

означают номера ног (в круг-

лые скобки заключены номе-

ра их наименований).

Рис. 23 показывает, что в «Гун-

сунь Лун-цзы» описана сис-

тема из 13 элементов, под-

вергнутых троично-пятерич-

ному структурированию. Но,

возможно, кардинальные для

табл. 9 числа 9 и 13 закоди-

рованы в этом тексте и менее

явным образом. В ее цент-

ральном, втором из трех, бло-

ке (строки 4-6) 15 (3x5) кле-

Табл. 5 и 6 Табл. 10 и 11

Текстологическая

структура

6

х 5

ч

у N

/ 9x5

Формула заполнения

иероглифами

А /

8x3

13x3

Рис. 21

Бык Петух

Баран

1

1 III I III

I

->

IV) (III) (V)

3

II

IV II

IV 11

1

2

3

4 5

1

4

4

1 5

Рис. 22

Рис. 23

ток, из к-рых иероглифами заполнены именно 13, т.е. он гомоморфен клю-

чевой структуре текста, представленной на рис. 23. Подобная роль вполне со-

ответствует центральной позиции данного блока, 5 числовых символов к-рого

образуют канонич. квадрат

3

х 3 и в сумме дают его нумерологич. константу 15

(рис. 23). В этом «полумагическом» квадрате обе диагонали равны 9 (4 + 4 + 1

и 4 + 5), столбцы формируют последовательность: 4, 5 (4 + 1), 6 (5 + 1),

а полная нижняя строка суммируется в число 10 (4 + 1 + 5), отражающее

общее количество ног у петуха, быка и барана.

С позиции европейской логики абстрагирование понятия «нога» от конкрет-

ных объектов

—

двух ног петуха и четырех ног быка или барана

—

означает их

отождествление на этом понятийном уровне. В «Гунсунь Лун-цзы» же по ви-

димости сходная операция имеет противоположную задачу

—

доказательство

тезиса «Бык с бараном не петух». Автора трактата занимают понятийно-язы-

ковые, а не физич. сущности, ибо в противном случае доказательство было бы

несравненно короче: «У петуха две ноги, а у быка с бараном — по четыре».

В казалось бы парадоксальной форме представитель школы имен проводит

вполне здравую мысль о том, слово «нога/ноги»'(г<з^ [2]) в применении к пе-

туху может обозначать три физич. объекта: 1) его правую ногу, 2) левую ногу,

3) обе ноги, а в применении к быку или барану

—

пять аналогичных объектов.

Но далее, при отсутствии теории идеализирующей абстракции и интуитивном

следовании максиме «Значение слова — это его употребление», происходит

идентификация этих словесно-понятийных сущностей с их значениями.

В итоге проблема соотношения имен сводится к различению не степени общ-

ности их понятий (напр., «нога» и «нога петуха»), а характера употреблений

(в данном случае имени «нога/ноги» применительно к петуху и быку или

барану), для чего наиболее удобным оказывается нумерологич. подход, со-

гласно к-рому имени «нога/ноги» в сочетании с именем «петух/петухи» при-

сваивается индекс 3, а в сочетании с именем «бык/быки» или «баран/бара-

ны»

—

индекс 5. Поэтому, в частности, афоризм Хуй Ши «У петуха три ноги»

(в букв, пер.: «Петух тройствен ногами») в строгом смысле следует понимать

как «[Применительно к] петуху/петухам [имя] „нога/ноги" трех[значно]» или

«[Соотношение имен] „петух/петухи" и „нога/ноги" троично».

Элементарным звеном структуры саньу является пятичлен, а присущее иерог-

лифу син \3\/хан

[

/] значение «ряд» указывает на то, что образец всякой 5-рич-

ности — концепция у син представляет 5 элементов как 5 рядов, групп, или

«столбцов». Исходное выражение эта концепция получила в трактатах «Хун

фань», «Чжун юн» (см. т. 1), «Цзо чжуань», «Го юй» и «Мэн-цзы». Наиболее

полно и системно она запечатлена в «Хун фане», содержание 1-го и 2-го раз-

делов· чоу к-рого передает табл. 12.

Таблица 12

Разделы-аду

1

и 2 «Хун фаня»

1 2 3

4 5

Чоу

1

Пять

элементов

1

вода

огонь

дерево

металл почва

Чоу

1

Пять

элементов

2

мочит

и спуска-

ется

горит

и поднима-

ется

сгибается и

выпрямляет-

ся

подчиняется

и изменяется

засевается

и плодоно-

сит

Чоу

1

Пять

элементов

3

соленое

горькое

кислое острое сладкое

Чоу

2

Пять дел

1 облик речь зрение слух мышление

Чоу

2

Пять дел

2

достоин-

ство

последова-

тельность

ясность чуткость проница-

тельность

Чоу

2

Пять дел

3

строгость аккурат-

ность

прозорли-

вость

расчетливость святомуд-

рость

Фундаментальное положение «Чжун юна» (§ 20) гласит: «В Поднебесной про-

ведение Пути-дао пятерично; то, посредством чего это осуществляется

(син [5]), троично. А именно: между государем и подданным, отцом и сыном,

мужем и женой, старшим и младшим братом, друзьями и товарищами — это

пять [линий], по которым в Поднебесной проводится Путь-дао. Знание

(чжи

[2];

см. Чжи—син в т. 1), гуманность и мужество — это три [способа],

к-рыми в Поднебесной проводится благодать (дэ [/])». Его содержание вос-

производит троично-пятеричная матрица в табл. 13.

Таблица 13

Троично-пятеричная матрица из «Чжун юна»

1 2

3

4

5

отношения отношения

отношения

отношения

отношения

между госу- между от-

между му- между между

дарем и цом

и

сы- жем

и

же- старшим и друзьями

подданным ном ной младшим

братом

и товари-

щами

1 знание

2 гуманность

3 мужество

В «Го юе» (цз. 4 «Лу юй»

—

«Речи Лу», ч. 1) с использованием термина чэнь [4\

(«расположение») из бинома у чэнь («пять расположений»), примененного

в «Цзо чжуани», изложена концепция «пяти наказаний и трех мест» (у син сань

цы), повторенная затем в «Хань шу» (цз. 23 «Синь фа чжи» — «Трактат о на-

казаниях и законах»). Она основана на классификации 5 видов наказаний,

применяемых соответственно их тяжести в 3 местах. Ее содержание выражает

табл. 14, в к-рой «+» означает осуществление («расположение» — чэнь [4\,

«доведение до конца» — чжи [5]). Там же следует рассказ о 5 видах жертво-

приношений, заканчивающийся сообщением о его записи в виде троичного

текста (букв, «трех плетенок»

—

сань цэ), возможно, на трех бамбуковых план-

ках. Это прямое указание на текстологич. форму сочетается с таким сильным

содержательным сигналом, как упоминание о «трех ориентирах неба» и «пяти

элементах земли».

Таблица 14

«Пять наказаний и три места» из «Го юя»

Пять наказаний и соответствующих им средств

1 2 3

4

5

тяжелое:

с помощью

латников

уступающее

тяжелому:

топорами и

секирами

среднее:

ножами

и пилами

уступаю-

щее сред-

нему: свер-

лами и

клеймами

легкое:

кнутами

и батога-

ми

Три места

осуществ-

ления

наказания

1

в чис-

том

поле

+

+

2

на база-

ре

+

+

+

3

при

дворе

+ + +

В «Го юе» (цз. 3 «Чжоу юй» — «Речи Чжоу», ч. 3) присутствует и общее опи-

сание троично-пятеричной пространственной модели как основы чжоуской,

т.е. всей др.-кит., культуры: «Такова осуществленная нашим великим предком

Хоу-цзи [система продольно-вертикальных и поперечно-горизонтальных

линий] основы и утка (цзин—вэй; см. т. 1). [У-]ван пожелал, согласовав эти

пять позиций и три положения (у вэй сань со), использовать их».

Мэн-цзы применял троично-пятеричную схему от историософии до таких

частных вопросов, как возможность для солдата в «один день трижды поки-

нуть строй-пяток» (и жи эр сань шиу) («Мэн-цзы», II Б, 4). В его формуле, как

и в цитате из «Чжун юна» (§ 20), содержится последовательность первых трех

нечетных чисел: 1, 3, 5, в к-рой, видимо, первое выражает идею единства и це-

лостности троично-пятеричной системы. Неслучайность и методологич. зна-

чимость данного сочетания чисел подтверждается и тем, что в порядке «Чжун

юна» (5,3, 1) они образуют математическую формулу у нжи сань эр и («едини-

ца из трех пятых»), и тем, что в нумерологии они представлены компонентами

«высшего» числа 9: «Девять, — писал Чжу Си (см. т. 1) в комментарии к Хэ

ту,

—

это сумма порождающих чисел один, три, пять». Пассаж из «Мэн-цзы»

продолжен сообщением о том, что некий сановник Кун Цзюй-синь трижды

отвечал на три высказывания философа, после чего Мэн-цзы аттестовал его

царю (ван [/]) как единственного из пяти человек, признавшего свою вину.

Следовательно, в содержательном плане весь эпизод включает в себя по

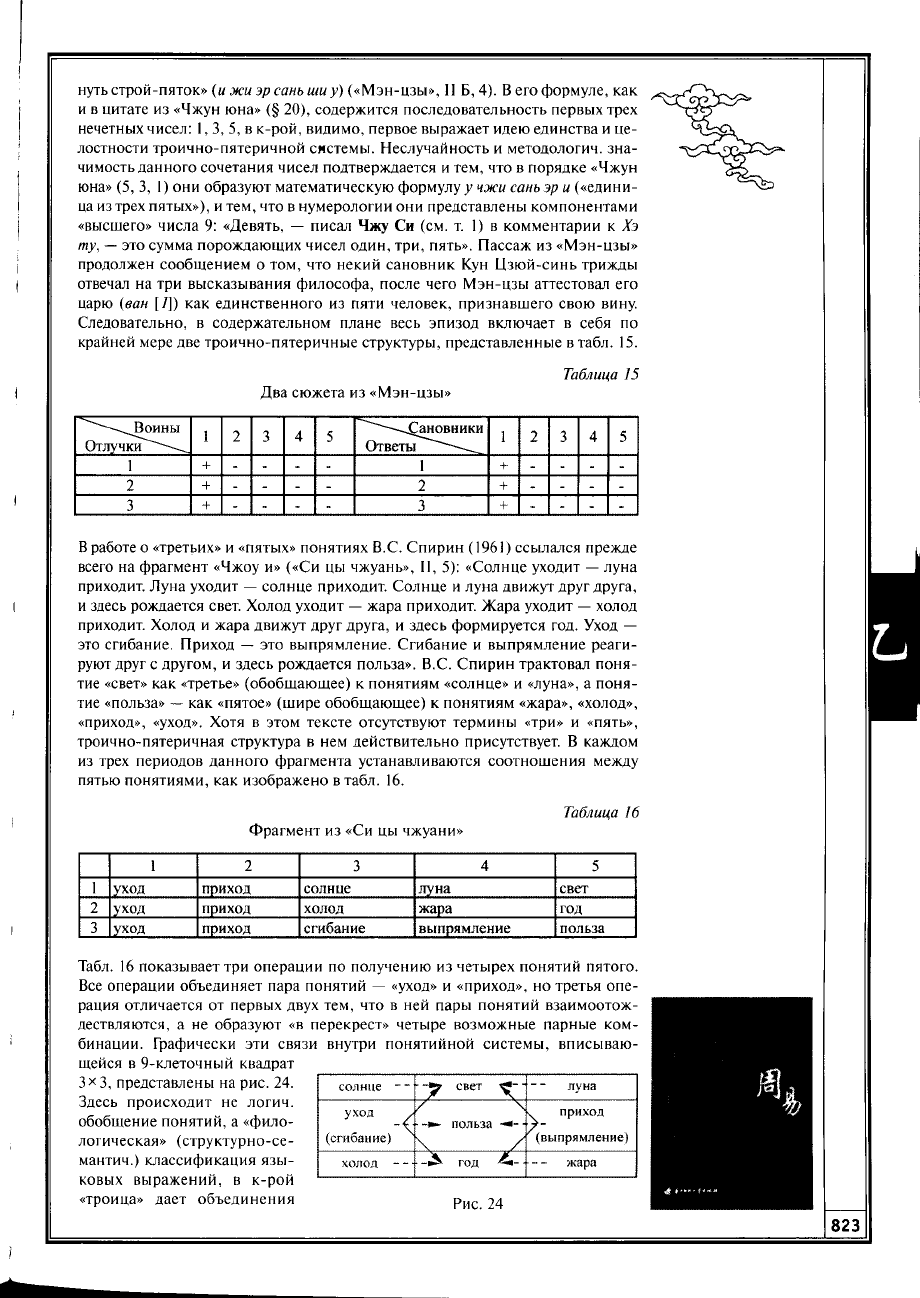

крайней мере две троично-пятеричные структуры, представленные в табл. 15.

Таблица 15

Два сюжета из «Мэн-цзы»

^—^Воины

Оглучки~-\_

1 2

3

4

5

-^ановники

Ответь!^--^

1 2 3 4 5

1

+

- - - -

1

+ - - - -

2

+ - - - -

2

+ - - - -

3

+

- - - - 3

+

- - - -

В

работе о «третьих» и «пятых» понятиях B.C. Спирин (1961) ссылался прежде

всего на фрагмент «Чжоу и» («Си цы чжуань», II, 5): «Солнце уходит

—

луна

приходит. Луна уходит

—

солнце приходит. Солнце и луна движут друг друга,

и здесь рождается свет. Холод уходит

—

жара приходит. Жара уходит

—

холод

приходит. Холод и жара движут друг друга, и здесь формируется год. Уход —

это сгибание. Приход — это выпрямление. Сгибание и выпрямление реаги-

руют друг с другом, и здесь рождается польза». B.C. Спирин трактовал поня-

тие «свет» как «третье» (обобщающее) к понятиям «солнце» и «луна», а поня-

тие «польза»

—

как «пятое» (шире обобщающее) к понятиям «жара», «холод»,

«приход», «уход». Хотя в этом тексте отсутствуют термины «три» и «пять»,

троично-пятеричная структура в нем действительно присутствует. В каждом

из трех периодов данного фрагмента устанавливаются соотношения между

пятью понятиями, как изображено в табл. 16.

Таблица 16

Фрагмент из «Си цы чжуани»

1 2

3

4

5

1 уход приход солнце луна свет

2

уход приход холод жара год

3

уход приход сгибание выпрямление

польза

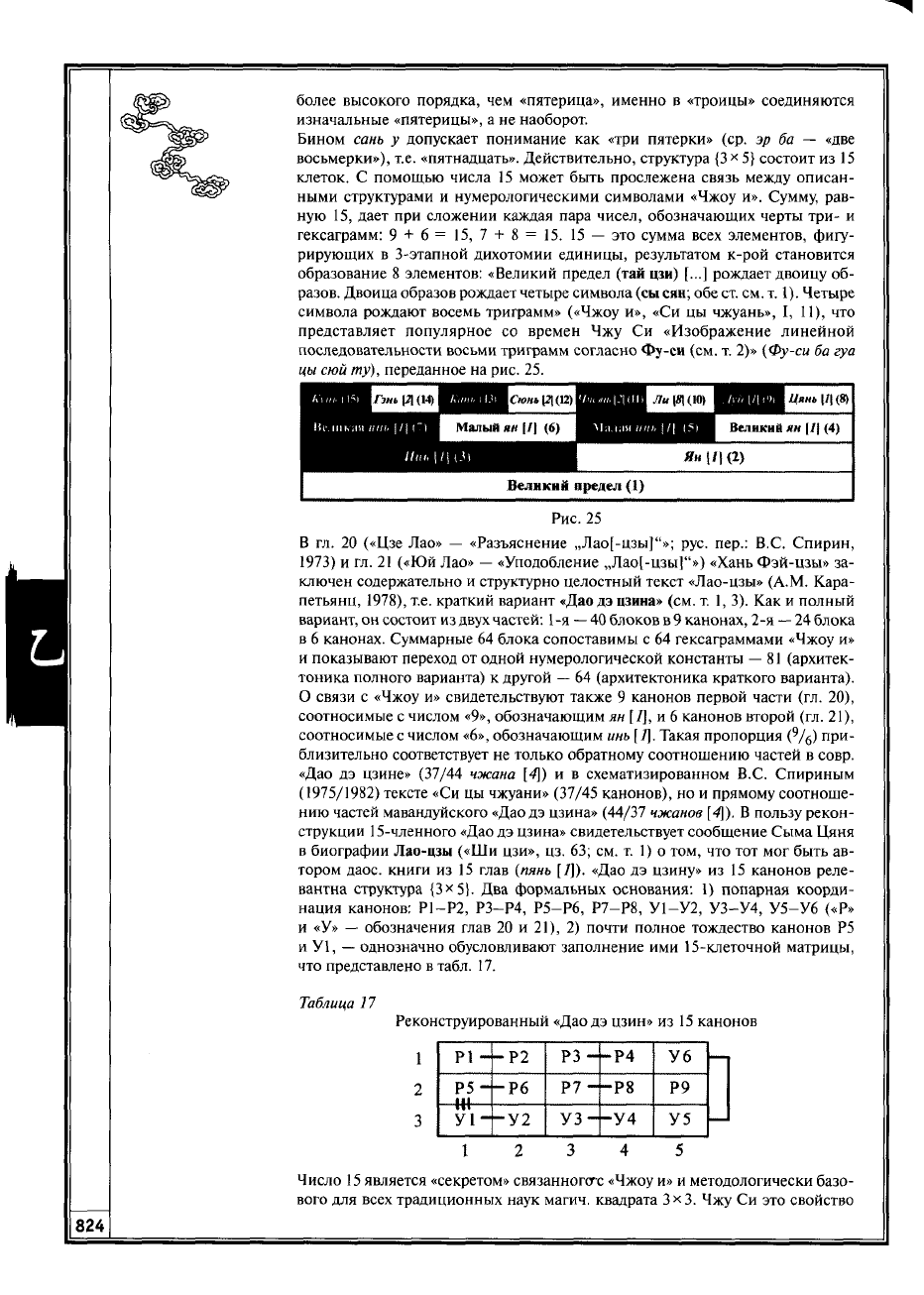

Табл. 16 показывает три операции по получению из четырех понятий пятого.

Все операции объединяет пара понятий — «уход» и «приход», но третья опе-

рация отличается от первых двух тем, что в ней пары понятий взаимоотож-

дествляются, а не образуют «в перекрест» четыре возможные парные ком-

бинации. Графически эти связи внутри понятийной системы, вписываю-

щейся в 9-клеточный квадрат

3x3, представлены на рис. 24.

Здесь происходит не логич.

обобщение понятий, а «фило-

логическая» (структурно-се-

мантич.) классификация язы-

ковых выражений, в к-рой

«троица» дает объединения

солнце - -

•у свет ^

луна

уход у

(сгибание) ^

/ \

польза -«-·

\ /

у приход

(выпрямление)

холод - -

год А- · жара

Рис. 24

более высокого порядка, чем «пятерица», именно в «троицы» соединяются

изначальные «пятерицы», а не наоборот.

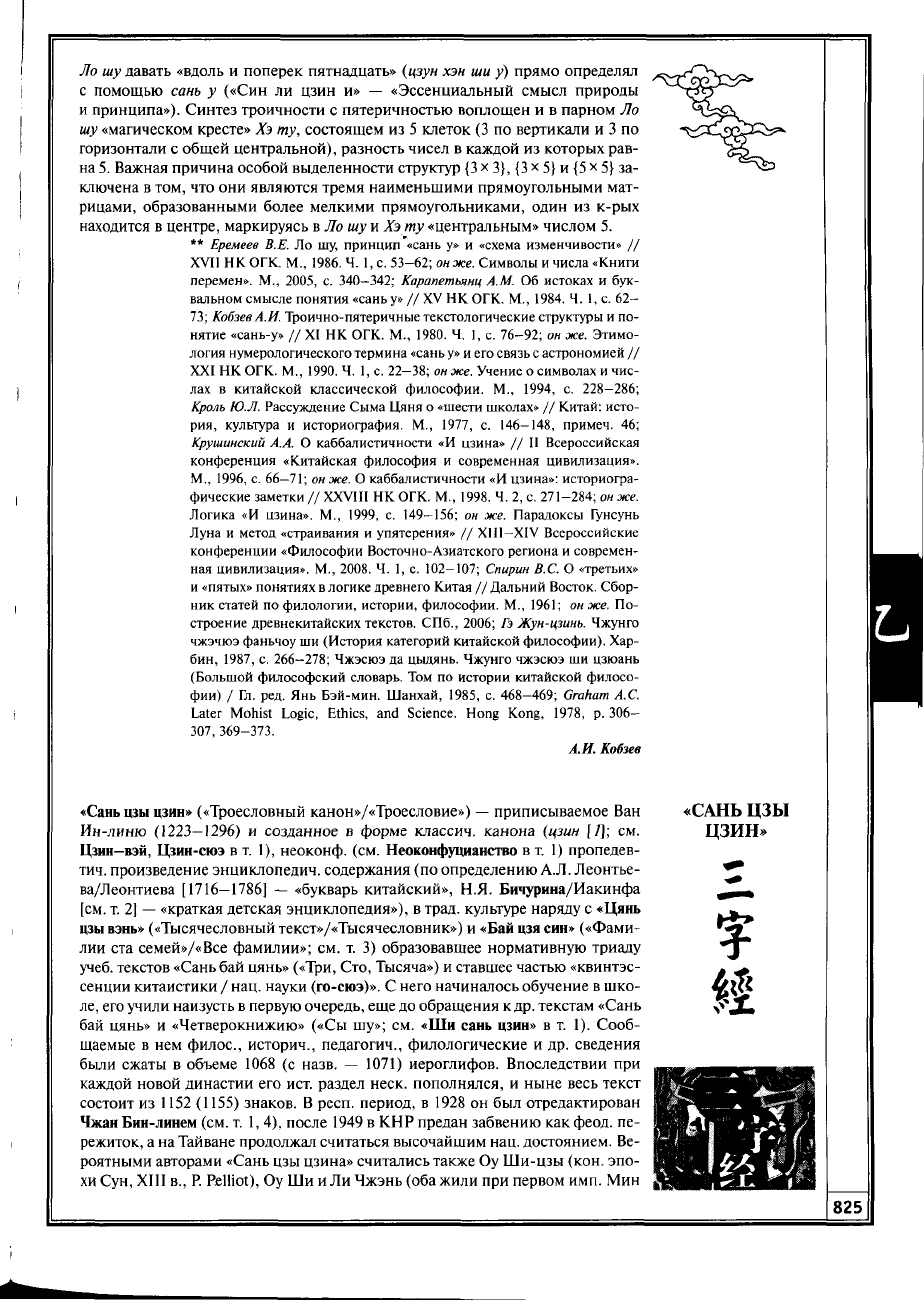

Бином сань у допускает понимание как «три пятерки» (ср. эр ба — «две

восьмерки»), т.е. «пятнадцать». Действительно, структура

{3

х

5}

состоит из 15

клеток. С помощью числа 15 может быть прослежена связь между описан-

ными структурами и нумерологическими символами «Чжоу и». Сумму, рав-

ную 15, дает при сложении каждая пара чисел, обозначающих черты три- и

гексаграмм: 9 + 6 = 15, 7 + 8 = 15. 15 — это сумма всех элементов, фигу-

рирующих в 3-этапной дихотомии единицы, результатом к-рой становится

образование 8 элементов: «Великий предел (тай цзи) [...] рождает двоицу об-

разов. Двоица образов рождает четыре символа (сы

сян;

обе ст. см. т. 1). Четыре

символа рождают восемь триграмм» («Чжоу и», «Си цы чжуань», I, 11), что

представляет популярное со времен Чжу Си «Изображение линейной

последовательности восьми триграмм согласно Фу-си (см. т. 2)» (Фу-си ба гуа

цы сюй ту), переданное на рис. 25.

Рис. 25

В гл. 20 («Цзе Лао» — «Разъяснение ,,Лао[-цзы]"»; рус. пер.: B.C. Спирин,

1973) и гл. 21 («Юй Лао» — «Уподобление ,,Лао[-цзы]"») «Хань Фэй-цзы» за-

ключен содержательно и структурно целостный текст «Лао-цзы» (A.M. Кара-

петьянц, 1978), т.е. краткий вариант «Дао дэ цзина» (см. т. 1, 3). Как и полный

вариант, он состоит из двух частей: 1-я

—

40 блоков в 9 канонах, 2-я

—

24 блока

в 6 канонах. Суммарные 64 блока сопоставимы с 64 гексаграммами «Чжоу и»

и показывают переход от одной нумерологической константы — 81 (архитек-

тоника полного варианта) к другой — 64 (архитектоника краткого варианта).

О связи с «Чжоу и» свидетельствуют также 9 канонов первой части (гл. 20),

соотносимые с числом «9», обозначающим ян [/], и 6 канонов второй (гл. 21),

соотносимые с числом «6», обозначающим инь[1]. Такая пропорция (

9

/б) при-

близительно соответствует не только обратному соотношению частей в совр.

«Дао дэ цзине» (37/44 чжана [4\) и в схематизированном B.C. Спириным

(1975/1982) тексте «Си цы чжуани» (37/45 канонов), но и прямому соотноше-

нию частей мавандуйского «Дао дэ цзина» (44/37 чжанов \4\). В пользу рекон-

струкции 15-членного «Дао дэ цзина» свидетельствует сообщение Сыма Цяня

в биографии Лао-цзы («Ши цзи», цз. 63; см. т. 1) о том, что тот мог быть ав-

тором даос, книги из 15 глав (пянь [/]). «Дао дэ цзину» из 15 канонов реле-

вантна структура {3*5). Два формальных основания: 1) попарная коорди-

нация канонов: Р1-Р2, РЗ-Р4, Р5-Р6, Р7-Р8, У1-У2, УЗ-У4, У5-У6 («Р»

и «У» — обозначения глав 20 и 21), 2) почти полное тождество канонов Р5

и У1, — однозначно обусловливают заполнение ими 15-клеточной матрицы,

что представлено в табл. 17.

Таблица 17

Реконструированный «Дао дэ цзин» из 15 канонов

1 PI—Р2 РЗ—Р4 ~У6~~|—|

2 Р5—Р6 Р7—Р8 Р9

-4М

3 У1—У2 УЗ—У 4 У

5

—

1

1 2 3 4 5

Р1 - -Р2

РЗ -

-Р4

У6

Р5 -

in

-Р6

Р7- -Р8 Р9

У1 -

-У2

УЗ-

_У4

У 5

Число 15 является «секретом» связанногсгс «Чжоу и» и методологически базо-

вого для всех традиционных наук магич. квадрата 3x3. Чжу Си это свойство

Ло шу давать «вдоль и поперек пятнадцать» (цзун хэн ши у) прямо определял

с помощью сань у («Син ли цзин и» — «Эссенциальный смысл природы

и принципа»). Синтез троичности с пятеричностью воплощен и в парном Ло

шу «магическом кресте» Хэ ту, состоящем из 5 клеток (3 по вертикали и 3 по

горизонтали с общей центральной), разность чисел в каждой из которых рав-

на 5. Важная причина особой выделенное™ структур

{3

х 3(,

{3

х

5}

и

{5

х

5}

за-

ключена в том, что они являются тремя наименьшими прямоугольными мат-

рицами, образованными более мелкими прямоугольниками, один из к-рых

находится в центре, маркируясь в Ло шу и Хэ ту «центральным» числом 5.

** Еремеев В.Е. Ло шу, принцип «сань у» и «схема изменчивости» //

XVII НК ОГК. М., 1986. Ч. 1, с. 53-62; он

же.

Символы и числа «Книги

перемен». М., 2005, с. 340—342; Карапетьянц A.M. Об истоках и бук-

вальном смысле понятия «сань у» // XV НК ОГК. М., 1984. Ч. 1, с. 62—

73;

Кобзев

А.И. Троично-пятеричные текстологические структуры и по-

нятие «сань-у» // XI НК ОГК. М., 1980. Ч, 1, с. 76-92; он же. Этимо-

логия нумерологического термина «сань

у»

и его связь с астрономией //

XXI НК ОГК. М., 1990. Ч. 1, с. 22-38; он

оке.

Учение о символах и чис-

лах в китайской классической философии. М., 1994, с. 228—286;

Кроль Ю.Л. Рассуждение Сыма Цяня о «шести школах» // Китай; исто-

рия, культура и историография. М., 1977, с. 146—148, примеч. 46;

Крушинский A.A. О каббалистичности «И цзина» // II Всероссийская

конференция «Китайская философия и современная цивилизация».

М., 1996, с. 66—71; он же. О каббалистичности «И цзина»: историогра-

фические заметки // XXVIII НК ОГК. М„ 1998. Ч. 2, с. 271-284; он же.

Логика «И цзина». М., 1999, с. 149-156; он же. Парадоксы Гунсунь

Луна и метод «страивания и упятерения» // XI11—XIV Всероссийские

конференции «Философии Восточно-Азиатского региона и современ-

ная цивилизация». М., 2008. Ч. 1, с. 102-107; Спирин B.C. О «третьих»

и «пятых» понятиях в логике древнего Китая //Дальний Восток. Сбор-

ник статей по филологии, истории, философии. М., 1961; он же. По-

строение древнекитайских текстов. СПб., 2006; Гэ Жун-цзинь. Чжунго

чжэчюэ фаньчоу ши (История категорий китайской философии). Хар-

бин, 1987, с. 266—278; Чжэсюэ да цыдянь. Чжунго чжэсюэ ши цзюань

(Большой философский словарь. Том по истории китайской филосо-

фии) / Гл. ред. Янь Бэй-мин. Шанхай, 1985, с. 468—469; Graham A.C.

Later Mohist Logic, Ethics, and Science. Hong Kong, 1978, p. 306—

307, 369-373.

A.M. Кобзев

«Сань цзы цзин» («Троесловный канон»/«Троесловие») — приписываемое Ван

Ин-линю (1223—1296) и созданное в форме классич. канона (цзин [/]; см.

Цзин—вэй, Цзин-сюэ вт. 1), неоконф. (см. Неоконфуцианство в т. 1) пропедев-

тич. произведение энциклопедич. содержания (по определению А.Л. Леонтье-

ва/Леонтиева [1716—1786] — «букварь китайский», Н.Я. Бичурина/Иакинфа

[см. т. 2]

—

«краткая детская энциклопедия»), в трад. культуре наряду с «Цянь

цзы

вэнь» («Тысячесловный текст»/«Тысячесловник») и «Бай цзя син» («Фами-

лии ста семей»/«Все фамилии»; см. т. 3) образовавшее нормативную триаду

учеб. текстов «Сань бай цянь» («Три, Сто, Тысяча») и ставшее частью «квинтэс-

сенции китаистики / нац. науки (го-сюэ)». С него начиналось обучение в шко-

ле, его учили наизусть в первую очередь, еще до обращения к

др.

текстам «Сань

бай цянь» и «Четверокнижию» («Сы шу»; см. «Ши сань цзин» в т. 1). Сооб-

щаемые в нем филос., историч., педагогич., филологические и др. сведения

были сжаты в объеме 1068 (с назв. — 1071) иероглифов. Впоследствии при

каждой новой династии его ист. раздел неск. пополнялся, и ныне весь текст

состоит из 1152 (1155) знаков. В респ. период, в 1928 он был отредактирован

Чжан Бин-линем (см. т. 1, 4), после 1949 в КНР предан забвению как феод, пе-

режиток, а на Тайване продолжал считаться высочайшим нац. достоянием. Ве-

роятными авторами «Сань цзы цзина» считались также Оу Ши-цзы (кон. эпо-

хи Сун, XIII в., Р. РеШоО, Оу Ши и Ли Чжэнь (оба жили при первом имп. Мин

•да

ТР0ЕСЛ0В1Е

А

m

•14 Üt

п

в конце XIV в., М.Е. Hauer), Лян Ин-шэн (эпоха Мин, кон. XIV — сер.

XVII в., H.A. Giles). Однако, как показал П. Пельо (1926), осн. текст был со-

ставлен ранее эпохи Мин, скорее всего при дин. Сун; указанные предполагае-

мые авторы могли дополнить его новыми ист. сведениями, а самый поздний

из них Лян Ин-шэн всего лишь проиллюстрировал его издание.

Следуя общ. неоконф. установке, «Сань цзы цзин» начинается с тезиса Мэн-

цзы (см. т. 1) об изнач. доброте (шань [2\; см. Полезно-прекрасное добро и вред-

но-безобразное зло в т. 2) человеческой природы (син [1]; см. т. 1). Далее раз-

ными способами, в т.ч. цитированием «Лунь юя» («Теоретические речи») Кон-

фуция и канона «Цзо чжуань» («Предание Цзо»), ссылками на легендарные

и ист. прецеденты: переданный Лю Сяном (все ст. см. т. 1) эпизод из биографии

Мэн-цзы и должно-справедливое (и фан\ см. и [1] в т. 1) воспитание в эпоху

Сун Доу Янь-шанем/Юй-цзюнем пяти сыновей, — доказывается нужность

учения: «Без обучения [изначально добрая] природа изменяется ...не выучив-

шийся ребенок ни к чему не пригоден». Затем конкретизируется содерж.

изучаемого: от натурфилософии и арифметики до этики и истории. Закан-

чивается текст трад. для конфуцианства (см. т. 1,2) антимеркантилистским

(см. «Дасюэ»

—

«Великое учение» в

т.

1) превознесением постижения канонов

над накоплением золота.

В соответствии с заглавием каждая строка «Троесловного канона» состоит из

трех иероглифов. Четыре строки образуют строфу. Таких строф первоначаль-

но было 89, а к наст, времени стало 96 (как и основополагающее «3», это

важные нумерологич. числа). Нумерологич. символика в «Сань цзы цзине»

представлена в изобилии, поскольку он весь построен на классификациониз-

ме и нумерологич. «учении о символах и числах» (сяншучжи-сюэ; см. т. 1).

Более того, число в нем философски осмыслено как существеннейший миро-

образующий фактор: «называемые водой, огнем, деревом, металлом, почвой

—

это пять элементов (у

син;

см. т.

1 ),

коренящиеся в числе». Т.о., «Сань цзы цзин»

является каноном не только по форме, но и по содержанию. В XVII—XVIII вв.

он был переведен на маньчж. и монг. яз., в XVIII—XX вв. — на рус. (А.Л. Ле-

онтьев/Леонтиев, 1779; Н.Я. Бичурин/Иакинф, 1829; см. т. 2), англ. (R. Mor-

rison, 1812; J.G. Bridgman, 1835; S.C. Malan, Hung Hsiu-ch'üan, 1856; S. Julien,

1864; H.A. Giles, 1873/1910; S.T. Phen, 1989; F.A. Bischoff, 2005), нем. (C.F. Neu-

mann, 1836; М.Е. Hauer, 1924), латынь (S. Julien, 1864; A. Zottoli, 1879), франц.

(S. Julien, 1872; d'Hervey de Saint Denis, 1873; G. Pauthier, 1873; A. Zottoli, 1879;

A. des Michels, 1882; F.A. Turrettini, 1892-1894) и итал. (E. Teza, 1880).

Тогда же, в эпоху Цин началось специализированное использование эффек-

тивной формы «Сань цзы цзина». Выдающийся популяризатор медицины,

обладатель второй ученой степени цзюй жэнь и начальник уезда Вэй столич-

ного округа Чжили, Чэнь Нянь-цзу (Чэнь Сю-юань, 1753-1823) создал

«И сюэ сань цзы цзин» («Троесловный канон врачебной науки»). Ок. 1852

тайпины издали свой христианизированный «Сань цзы цзин», написанный,

по-видимому, одним из их вождей Лу Сянь-ба (Лу Сянь-да, 1816—?). Уже при

республике, в 1918 Чжао Куй-и, вместе с младшим братом Чжао Би-чэнем

основавший даос.-буд. школу сяньтянь-пай (преднебесное/априорное тече-

ние), создал «Сань цзы фа цзюэ цзин» («Троесловный канон законов/дхарм

и секретов»). Вступление КНР в период реформ ознаменовалось возвращени-

ем к нац. духовным ценностям и, в частности, публикацией в 1986 в Чанша

«Сань цзы цзина». В конце XX

—

нач. XXI в. сначала на Тайване, а затем и в

материковом Китае возникла мода на его активное и традиционалистское ис-

пользование в обучении дошкольников и первоклассников (заучивание на-

изусть с коллективным ритмическим декламированием, напоминающим

религ. рецитацию), что уже в 2005 сделало этот неоконф. канон гл. учебником

в начальных школах Циндао. Постепенно идеологич. реабилитация и педаго-

гич. мода, схожая с популярностью «И сюэ сань цзы цзина» в конце 1950-х

—

нач. 1960-х, переросли в более широкое культурное явление. В 1990 в Хэфэе

Шэн Ли-кэ опубликовал посвященный описанию отечеств, истории (в трех

частях

—

древней, новой и совр.) и «Цзуйсинь Чжунго лиши сань цзы цзин»

(«Новейший троесловный канон кит. истории»), примерно в шесть раз боль-

ший по объему оригинала. В 1995 модернизированный «Сань цзы цзин»

увидел свет в Гуанчжоу/Кантоне. Стали множиться подражания «Сань цзы

цзину», касающиеся любых злободневных проблем, что, как и его возрож-

дение в образовательной сфере, свидетельствует о возвращении к нему роли

важнейшей культурной парадигмы.

* Мэн мань хэ би сань цзы цзин чжу цзе (Сведенные вместе монг.

и маньчж. [пер.] «Троесловного канона» с коммент. и разъяснениями).

(Б.м.], 1735; Го-сюэ цзин-цуй (Квинтэссенция китаистики / нац. нау-

ки). Тайбэй, 1970, с. 1—57; Сань цзы цзин (Троесловный канон) / Сост.

Ван Ин-линь, ред. Чэнь Сюй-го, Юй/Шу Цин. Чанша, 1986; Сань цзы

фа цзюэ цзин чжу («Троесловный канон законов/дхарм и секретов»

[Чжао Куй-и] с коммент.) // Сяньтянь-пай цзюэ (Секреты преднебес-

ного/априорного течения) / Гл. ред. Сюй Чжао-жэнь. Пекин, 1990,

с. 179—214; Букварь кит., состоящей из двух кит. книжек, служит у ки-

тайцев для нач. обучения малолетних детей основанием. Писан в сти-

хах и содержит в себе много кит. пословиц. Перевел с кит. и манчжур-

ского на рос. язык прозою надворный советник Алексей Леонтиев.

СПб., 1779; Сань-цзы-цзин, или Троесловие с литографированным ки-

тайским текстом / Пер. Иакинфа [Н.Я. Бичурина]. СПб., 1829; Ногае

Sinicae/ Tr. by R. Morrison. L., 1812 (republ.: A. Montucci. Urh-chih-tsze-

teen-se-yin-pe-keaou: Being a Parallel Drawn between the Two Intended

Chinese Dictionaries by the Rev. R. Morrison and Antonio Montucci. L.,

1817); Santze King, or Trimetrical Classic / Tr. by J.G. Bridgman // Chinese

Repository. Vol. 4, Canton, 1835, p. 105-118; The Three-fold San-tsze-king,

or the Triliteral Classic of China, as Issued I. by Wang-Po-Keou, II. by

Protestant Missionaries in that Country; and III. by the Rebel-chief, Tae-

Ping-Wang / Tr. by S.C. Malan & Hung Hsiu-ch'üan. L., 1856; Lehrsaal des

Mittelreiches: enthaltend die Encyklopädie der chinesischen Jugend und das

Buch des ewigen Geistes und der ewigen Materie / Verdeut. von K.F. Neu-

mann. München, 1836; San-tseu-king. Trium Litterarum liber a Wang-pe-

heou sub finem XIII sœculi compositus. Sinicum textum, adjecta 214

Clavium tabula / Ed. et in Latinum vertit S. Julien. P., 1864; San-tseu-king,

The Three Character Classic Composed towards the End of the XIII"

1

Cen-

tury by Wang-Pih-How. Pub. in Chinese and English with the Table of the 214

Radicals/Tr. by S. Julien. P., 1864; San-tseu-king, ou le Livre des trois mots /

Tr. par S. Julien. P., 1872; San-Tseu-King. Le Livre de phrases de trois mots

en chinois et en français suivi d'un grand commentaire traduit du chinois et

d'un petit dictionnaire chinois-français du San-Tseu-King et du Livre des

mille mots / Tr. par S. Julien. D'Hervey de Saint Denis. Deux traductions du

San-Tseu-King et de son commentaire. Reponse à un article de la Revue

critique du 8 novembre 1873 // Extrait du Ban-Zai-Sau. Genf., P.; L., 1873;

San tséu king... Le Livre classique des Trois Caractères de Wang Pëh-héou en

chinois et en français, accompagné de la traduction complète du

commentaire de Wang Tçin-chîng / Tr. par G. Pauthier. P., 1873; Tam tu

kinh: ou, Le livre des phrases de trois caractères / Tr. par

A.1

des Michels. P.,

1882; Le commentaire du San-ze-king: le recueil des phrases de trois mots,

version Mandchoue / Tr. par F.A. Turrettini. Genève, 1892-94; Hauer E. Das

San-tsë-king in dreisprachigem Texte mit einem chinesischen, mandschuri-

schen und mongolischen Wörterverzeichnis samt einer deutschen Uebertra-

gung // Mitteilungen des Seminars fur orientalische Sprachen. Jahrgang

XXV1-XXVII. Erste Abteilung: Ostasiatische Studien, В., 1924, S. 61-128;

San Tzu Ching: Elementary Chinese / Tr. by H.A. Giles. Taipei, 1964; San

Tzu Ching. English & Chinese. Three Character Classic in Pictures / Tr. by

S.T. Phen; ed. by Xu Chuiyang; ill. by Sheng Liangxian. Singapore, 1990;

Bischoff

F.A.

San Tzu Ching Explicated: the Classical Initiation to Classic

Chinese Couplet 1 to XI // Beiträge zur Kultur- und Geistesgeschichte

Asiens. No. 45. Wien, 2005. ** КобзевА.И. Каноны как учебники и учеб-

ники как каноны в трад. культуре Китая // Проблемы школьного учеб-

ника. Вып. 19. История школьных учебных книг/ Сост. В.Р. Рокитян-

ский. М., 1990, с. 46—50; Сидихменов В.Я. Китай: страницы прошлого.

М., 1987, с. 388; Югай В.Б. Феномен «Сань цзы цзина»//Х и XI Всерос-

H

Ii

827

сийские конференции «Философии Вост.-Азиат. региона и современ-

ная цивилизация». М., 2006. Ч. 1, с. 138—144; И сюэ сань цзы цзин бай-

хуа цзе («Троесловный канон врачебной науки» с пер. на разговорный

яз. и разъяснениями). Пекин, 1961; И сюэ сань цзы цзин цзянь ши

(«Троесловный канон врачебной науки» с легкими толкованиями).

Чэнду, 1958; Фан Яо-чжун. И сюэ сань цзы цзин цянь шо («Троеслов-

ный канон врачебной науки» с простыми объяснениями). Пекин, 1959;

Чэнь Сю-юань. И сюэ сань цзы цзин (Троесловный канон врачебной

науки). Шанхай, 1959; Шэн Ли-кэ. Цзуйсинь Чжунго лиши сань цзы

цзин (Новейший троесловный канон кит. истории). Хэфэй, 1990;

Pelliot

P.

[Rev.:] Hauer Е. Das San-tsë-king...; Le San tseu king ou Livre des

trios mots // TP. Vol. XXIV. 1926, p. 92-95, 251-253.

А.И. Кобзев

САНЬ ЮАНЬ,

ЭР ШИ БА СЮ

is.

+

/V

%

Сань юань, эр ши ба сю (Три стены/ограждения и 28 обителей/станций) —

традиц. система центральных и зодиакальных созвездий — «звездных управ/

соединений» (син гуань), которые могли состоять и из одной звезды. Комп-

лекс «трех стен» (сань юань

[

/), фактически — трех пар «стен»), очевидно,

окончательно сформировался в дополнение к значительно более древним

«28 обителям/станциям» (эр ши ба сю, нянь ба сю) к сер. I тыс. н.э. Впервые

упомянут в цитате из утраченного и приписываемого древнему астроному Ши

Шэню (Ши Шэнь-фу, IV в. до н.э.) «Ши-ши син цзина» («Звездный канон

господина Ши»), приведенной в «Кай-юань чжань цзине» («Канон гаданий

[периода] Кай-юань [713-741]», 718-726) Цюйтань Сида (Гаутама Сиддхарт-

ха, VII—VIII вв.). Его составляют верхняя стена Великая Малость/Сокровен-

ность/Глубина (тай-вэи), средняя стена Пурпурная Малость/Сокровенность/

Глубина (цзы-вэй) и Небесный Град/Рынок (тянь-ши).

Великая Малость охватывает 10 звезд к югу от (Северного) Ковша (Бэй-доу/

Доу — Большой Медведицы; см. т. 2), названных по военным должностям:

1) левый законодержатель

—

чжи фа (

Л

Vir), 2) восточный верховный совет-

ник

—

шан сян (У Vir), 3) восточный заместитель советника

—

цы сян ( 6 Vir),

4) восточный заместитель командующего

—

цы цзян ( е Vir), 5) восточный вер-

ховный командующий

—

шан цзян (a Com); 1) правый законодержатель (ß Vir),

2) западный верховный командующий (ст Leo), 3) западный заместитель ко-

мандующего ( I Leo), 4) западный заместитель советника

(

9 Leo), 5) западный

верховный советник (5 Leo). Между этими стенами находятся управы Внут-

ренняя Ширма (Нэй-бин, 4 звезды), Пять Владык (У-ди, 5 звезд), Наследник

Престола (Тай-цзы, 1 звезда).

Пурпурная Малость, охватывающая Северный полюс, включает

15

звезд к югу

от Ковша, названных по гражданским должностям: 1) левая «ось» (глава Тай-

ного совета) — шу \20\ (i Dra), 2) верховный министр — шан цзай (0 Dra),

3) младший министр — шао цзай (Л Dra), 4) верховный порученец — шан би

(Ç Dra), 5) младший порученец — шао би (v Dra), 6) верховный охранник —

шан вэй (73 AF Dra), 7) младший охранник — шао вэй ( я Сер), 8) младший

помощник

—

шао чэн (23 Cas); 1) правая «ось» (a Dra), 2) младший пристав

—

шао вэй [/] (

Л

Dra), 3) верховный подручный — шан фу

(У··

Dra), 4) младший

подручный

—

шао фу (24 UMa), 5) верховный охранник (43 Cam), 6) младший

охранник (а Сат), 7) верховный помощник

—

шан чэн (? Cam). Между этими

стенами находятся управы Крюкообразная позиция (Гоу-чэнь, 6 звезд) и Се-

верный Предел (Бэй-цзи, 5 звезд).

Небесный Град, располагавшийся к северо-востоку от созвездия Дом (к северу

от Скорпиона), включает 22 звезды, названные по географическим районам и

царствам древнего Китая. Его левая часть:

1 —

Вэй (

S

Her), 2

—

Чжао (

X

Her),

3 - Цзюхэ (ц Her), 4

—

Чжушань (о Her), 5 - Ци (112 Her), 6 - У-Юэ (Ç Aql),

7 - Сюй (0 Ser), 8 - Дунхай (Л Ser), 9 - Янь (v Oph), 10 - Наньхай (4 Ser),

11

—

Сун (Л ОР

я

); правая часть:

1 —

Хэчжун (ß Her), 2

—

Хэцзянь (у Her), 3

—

Цзинь

( Л

Her), 4 - Чжэн (у Ser), 5 - Чжоу (ß Ser), 6 - Цинь ( 5 Ser), 7 - Шу

(a Ser), 8 - Ба ( £ Ser), 9-Лян (6 Ser), 10-Чу(е OP*), 11 - Хань (Ç On h).

Между этими стенами находятся много мелкие управ.

828