Титаренко М.Л., Кобзев А.И., Лукьянов А.Е. Духовная культура Китая: энциклопедия в 5 томах. Том 5: Наука, техническая и военная мысль, здравоохранение и образование

Подождите немного. Документ загружается.

28 «обителей/станций/домов» (сю [2\), или «стоянок/остановок» (шэ [2]),

впервые упомянуты в «Люй-ши чунь цю» (III в. до н.э.; см. т. 1) и подробно

описаны в «Хуайнань-цзы» (II в. до н.э.; см. т. 1, 3) и «Ши цзи» («Исторические

записки», 92 до н.э.) Сыма Цяня (обе ст. см. т. 1,4). До сравнительно недавнего

времени эти нарративные свидетельства III—II вв. до н.э. считались

древнейшими. Однако в 1978 в уезде Суйсянь пров. Хубэй археологами был

найден ларец V в. до н.э. с изображением 28 обителей/ станций, что заметно

удревнило их документированную историю (см. с. 117, также т. 2, цв. вкл.

№ 9). Историч. корни этой системы могут лежать еще глубже (см. т. 2, с. 704),

но не исключено и ее заимствование из Индии, где небесный круг также

делили на 28 (сначала 27) «лунных станций» (КаквИа^а). В полном наборе кит.

система включает и 29-й элемент

—

главное в «центральном дворце» (чжун

гун) и управляющее остальными небесными дворцами созвездие Бэй-доу (Се-

верный Ковш). Во входящем в «Ши цзи» (гл. 27) астрономо-астрологич. трак-

тате «Тянь гуань шу» («Книга о небесных управах/соединениях») сказано:

«28 стоянок управляют двенадцатью областями [Поднебесной], а Доу руко-

водит всеми». Если в Индии 27 лунных станций, по-видимому, связывались

с сидерическим месяцем (27,3 суток), то в Китае их 29 аналогов соответствуют

синодич. месяцу (29,5 суток). Названия 28 осн. (зодиакальных) созвездий

в кит. астрографии обозначали также 28 соответствующих им обителей/

станций. Движение 7 главных светил: Солнца, Луны и 5 планет (Юпитера,

Марса, Сатурна, Венеры, Меркурия)

—

астрономич. эквивалентов сил инь—ян

и 5 элементов (у

син;

обе ст. см. т. 1) рассматривалось как их последовательное

перемещение по небесному кругу, разделенному на 28 обителей/станций.

Каждая обитель/станция измерялась в градусах (ду [21) и представлялась

в виде небесного сектора, внутри к-рого расположено одноименное созвез-

дие. 28 секторов составляли 4 группы по 7 в каждой соответственно 4 странам

света. Эти 4 небесных «дворца» (гун [4\) вместе с центральным дворцом явля-

лись еще одним аналогом 5 элементов. Вся система построена на двоично-

пятеричной нумерологич. структуре: 7 (2 + 5) светил —> 28 (4x7 = (2x2) х

(2 + 5)) обителей/станций, что прямо выражено в «Ши цзи» (гл. 27): «На небе

имеются Солнце и Луна. На земле

—

инь [/] и ян [/]. Небо имеет 5 звезд, зем-

ля — 5 элементов. На небе имеются выстроенные в ряд обители/станции, на

земле

—

разбитые по областям районы». Величины 28 секторов в кит. системе

не одинаковы: наименьшее Цзуй/Цзы (№ 20) равно 2°, наибольшее Цзин [6]

(Колодец, № 22)

—

33°. Физически созвездия и сектора не тождественны друг

другу. Звезды нек-рых созвездий выходят за границы своих секторов.

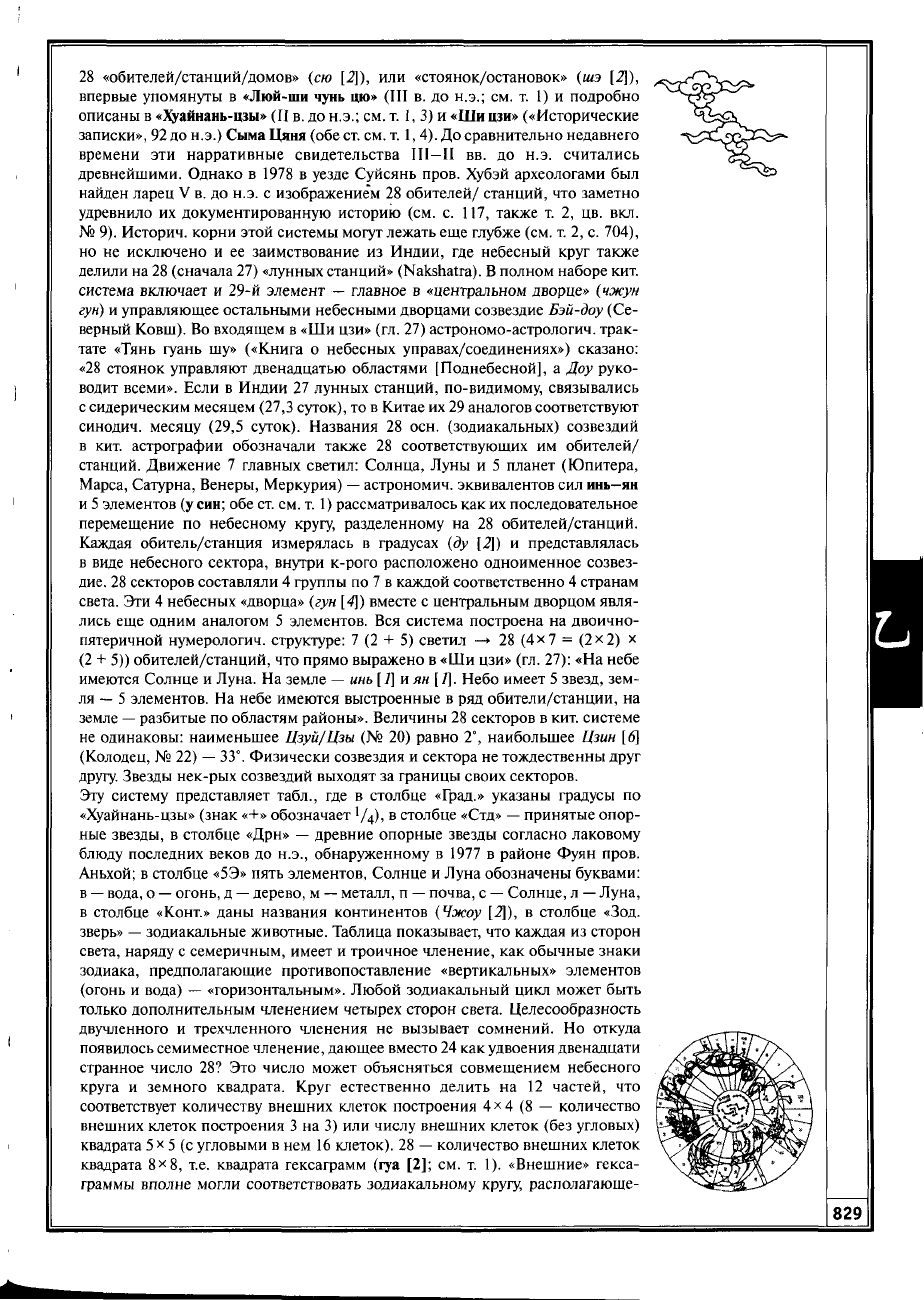

Эту систему представляет табл., где в столбце «Град.» указаны градусы по

«Хуайнань-цзы» (знак «+» обозначает У

4

), в столбце «Стд»

—

принятые опор-

ные звезды, в столбце «Дрн» — древние опорные звезды согласно лаковому

блюду последних веков до н.э., обнаруженному в 1977 в районе Фуян пров.

Аньхой; в столбце «5Э» пять элементов, Солнце и Луна обозначены буквами:

в

—

вода, о

—

огонь, д

—

дерево, м

—

металл, п

—

почва, с

—

Солнце, л

—

Луна,

в столбце «Конт.» даны названия континентов (Чжоу [2\), в столбце «Зод.

зверь»

—

зодиакальные животные. Таблица показывает, что каждая из сторон

света, наряду с семеричным, имеет и троичное членение, как обычные знаки

зодиака, предполагающие противопоставление «вертикальных» элементов

(огонь и вода) — «горизонтальным». Любой зодиакальный цикл может быть

только дополнительным членением четырех сторон света. Целесообразность

двучленного и трехчленного членения не вызывает сомнений. Но откуда

появилось семиместное членение, дающее вместо 24 как удвоения двенадцати

странное число 28? Это число может объясняться совмещением небесного

круга и земного квадрата. Круг естественно делить на 12 частей, что

соответствует количеству внешних клеток построения 4

х

4 (8 — количество

внешних клеток построения 3 на 3) или числу внешних клеток (без угловых)

квадрата 5х 5 (с угловыми в нем 16 клеток). 28

—

количество внешних клеток

квадрата 8x8, т.е. квадрата гексаграмм (гуа [2]; см. т. 1). «Внешние» гекса-

граммы вполне могли соответствовать зодиакальному кругу, располагающе-

Таблица 11

28 «обителей» и их соответствия (а)

№

Название Град.

Стд

Дрн 5Э Животное

1 Рог (Цзюэ [3])

12°

а Vir а Vir

Д

змея

2 Верх/Шея (Ган [5])

9°

к Vir к Vir

M дракон

3 Низ/Основа (Ди [/ /])

15°

a

2

Lib а Lib

n

енот

4

Дом/Покои (Фан [5])

5° я Sco

я Sco

л лиса

5 Сердце (Синь [/])

5° о Sco

а Sco

с заяц

6 Хвост (Вэй [7/])

18°

U

1

Sco ц Sco

0 тигр

7 Корзина/плетеный совок

(Щи [201)

11+°

fSgr

ySgr

в

леопард

8 Ковш (Доу)

26° 4>Sgr

oSp д

олень

9 Бык (Ню)

8°

pCap a Cap

м

баран

10 Дева (Нюй)

12° с Aqr

e Aqr

п

летучая мышь

11

Пустота (Сюй)

10°

ßAqr

a Aqr

л

крыса

12 Опасность/Кровля (Вэй {12])

17°

а Aqr

0 Peg

с ласточка

13

Комната/Дом (Я/и [27])

16° a Peg

Л

Peg

0

свинья

14

Стена (Би [4])

9°

У

Peg

a And

в

бык-людоед

15

Скипетр/Бедра

(Куй)

16°

г)

And

ß And д

волк

16 Оковы (Лоу [/])

12° ß Ari ß Ari

м

собака

17 Желудок (Вэй [8])

14°

41 Ari

ß Per

п фазан

18

Гнездо (Мао [4])

11°

T|

Tau

17

Tau л

петух

19 Конец/Вилы (Би [9])

16" e Tau а Tau

с

ворона

20 Клюв/ Черепаха (Цзуй/Цзы)

2°

t>

Ori

X

Ori 0 обезьяна

21 Толпа (Шэнь [«])

9°

С

Ori a Ori

в антропоид

22

Колодец (Цзин [б])

33°

ц Gem

у Gem

д

лось

23 Демоны (Гуй [/])

4° ecne

OCnc

м баран

24

Ива (Лю

[2])

15° 6 Hya

5 Hya

п водяной

25

Звезды (Сын)

7°

a Hya

i Hya л конь

26

Натянутый лук (Чжан [2])

18° цНуа

ц Hya

с лань

27

Крылья (И

[7])

18°

a Crt

у

Crt

0 змея

28

Колесница/Задок (Чжэнь [4])

17°

у

Crv

у Crv

в червь

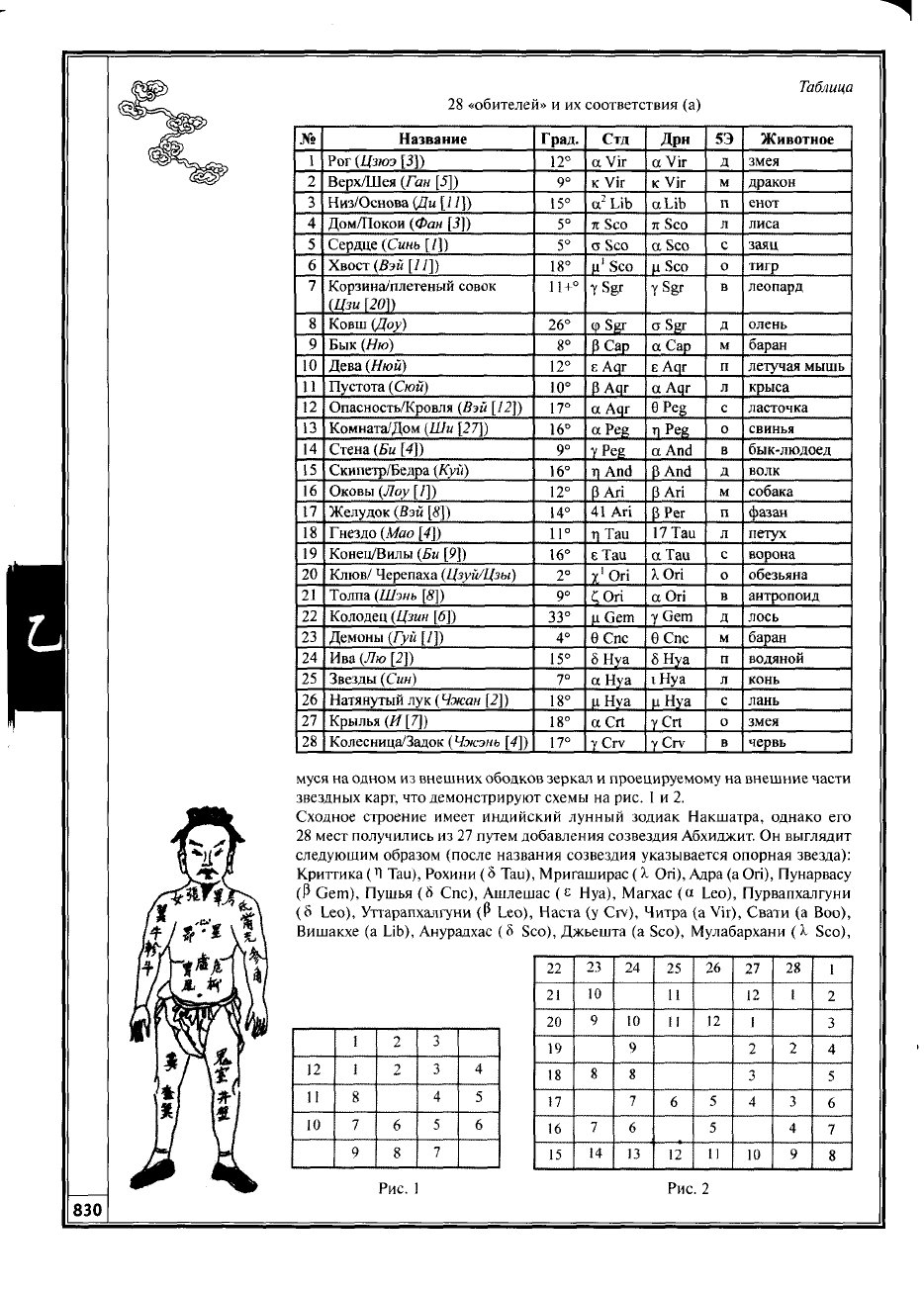

муся на одном из внешних ободков зеркал и проецируемому на внешние части

звездных карт, что демонстрируют схемы на рис. 1 и 2.

Сходное строение имеет индийский лунный зодиак Накшатра, однако его

28 мест получились из 27 путем добавления созвездия Абхиджит. Он выглядит

следующим образом (после названия созвездия указывается опорная звезда):

Криттика (Л Tau), Рохини (S Tau), Мригаширас (X Ori), Адра (a Ori), Пунарвасу

(Р Gem), Пушья (8 Спс), Ашлешас (е Нуа), Магхас (a Leo), Пурвапхалгуни

(5 Leo), Угтарапхалгуни (ß Leo), Наста (у Crv), Читра (а Vir), Свати (а Boo),

Вишакхе (a Lib), Анурадхас (8 Sco), Джьешта (a Sco), Мулабархани (X Sco),

1

2

3

12 1

2

3

4

11

8

4 5

10 7

6

5 6

9

8

7

22

23

24

25

26

27

28

1

21

10

11 12

1

2

20

9

10

11

12

1

3

19

9

2

2

4

18

8

8

3

5

17

7

6

5

4

3

6

16

7

6 5

4

7

15

14

13

12

11

10

9

8

Рис. 1

Рис. 2

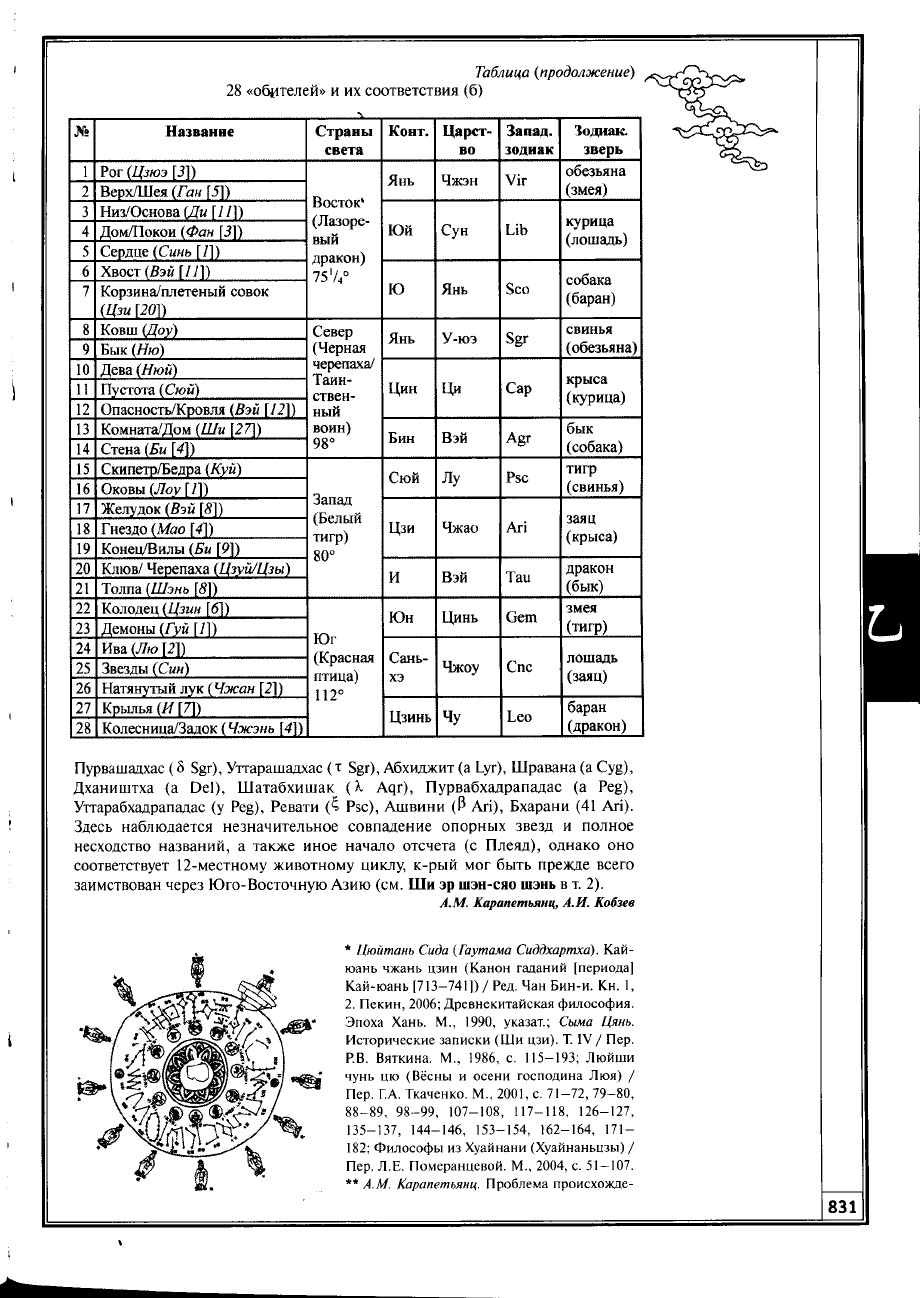

Таблица (продолжение)

28 «обителей» и их соответствия (б)

№

Название

Страны Конт. Царст- Запад.

Зодиак.

света

во зодиак зверь

1 Рог (Цзюэ [31)

Янь Чжэн Vir

обезьяна

2 Верх/Шея (Ган [51)

Восток'

(Лазоре-

вый

дракон)

75'/

4

°

Янь Чжэн Vir

(змея)

3

Низ/Основа(Ди [//])

Восток'

(Лазоре-

вый

дракон)

75'/

4

°

курица

(лошадь)

4 Дом/Покои (Фан [31)

Восток'

(Лазоре-

вый

дракон)

75'/

4

°

Юй Сун Lib

курица

(лошадь)

5

Сердце (Синь [/])

Восток'

(Лазоре-

вый

дракон)

75'/

4

°

курица

(лошадь)

6 Хвост (Вэй [11])

Восток'

(Лазоре-

вый

дракон)

75'/

4

°

собака

(баран)

7 Корзина/плетеный совок

Ю Янь

Sco

собака

(баран)

(Цзи \20\)

собака

(баран)

8 Ковш (Доу)

Север

Янь

У-юэ

Sgr

свинья

9

Бык (Ню)

(Черная

Янь

У-юэ

Sgr

(обезьяна)

10 Дева (Нюй)

черепаха/

Таин-

ствен-

ный

крыса

(курица)

11

Пустота (Сюй)

черепаха/

Таин-

ствен-

ный

Цин Ци Cap

крыса

(курица)

12 Опасность/Кровля (Вэй \12\)

черепаха/

Таин-

ствен-

ный

крыса

(курица)

13 Комната/Дом (Ши [271)

воин)

Бин Вэй

Agr

бык

14 Стена (Би [41)

98°

Бин Вэй

Agr

(собака)

15 Скипетр/Бедра (Куй)

Сюй Лу Psc

тигр

16 Оковы (Лоу ГЛ)

Запад

(Белый

тигр)

80"

Сюй Лу Psc

(свинья)

17 Желудок (Вэй [<S|)

Запад

(Белый

тигр)

80"

заяц

(крыса)

18 Гнездо (Мао [4])

Запад

(Белый

тигр)

80"

Цзи Чжао

Ari

заяц

(крыса)

19 Конец/Вилы (Би [9])

Запад

(Белый

тигр)

80"

заяц

(крыса)

20 Клюв/ Черепаха (Цзуй/Цзы)

Запад

(Белый

тигр)

80"

И

Вэй Tau

дракон

21 Толпа (Шэнь [51)

И

Вэй Tau

(бык)

22

Колодец (Цзин [61)

Юн

Цинь Gem

змея

23 Демоны (Гуй [Л)

Юг

(Красная

птица)

112°

Юн

Цинь Gem

(тигр)

24 Ива

(Лю

|2|)

Юг

(Красная

птица)

112°

Сань-

хэ

лошадь

(заяц)

25 Звезды (Син)

Юг

(Красная

птица)

112°

Сань-

хэ

Чжоу Cnc

лошадь

(заяц)

26

Натянутый лук (Чжан [21)

Юг

(Красная

птица)

112°

Сань-

хэ

лошадь

(заяц)

27 Крылья (Я [71)

Юг

(Красная

птица)

112°

Цзинь Чу

Leo

баран

28

Колесница/Задок (Чжэнь [4])

Цзинь Чу

Leo

(дракон)

Пурвашадхас (8 Sgr), Уттарашадхас (т Sgr), Абхиджит (a Lyr), Шравана (a Cyg),

Дхаништха (a Del), Шатабхишак (X. Aqr), Пурвабхадрападас (a Peg),

Уттарабхадрападас (у Peg), Ревати (? Psc), Ашвини (Р Ari), Бхарани (41 Ari).

Здесь наблюдается незначительное совпадение опорных звезд и полное

несходство названий, а также иное начало отсчета (с Плеяд), однако оно

соответствует 12-местному животному циклу, к-рый мог быть прежде всего

заимствован через Юго-Восточную Азию (см. Ши эр шэн-сяо шэнь в т. 2).

A.M. Карапетьянц, А.И. Кобзев

* Цюйтанъ Сида (Гаутама Сиддхартха). Кай-

юань чжань цзин (Канон гаданий [периода]

Кай-юань [713-741])/Ред. Чан Бин-и. Кн. 1,

2. Пекин, 2006; Древнекитайская философия.

Эпоха Хань. М., 1990, указат.; Сыма Цянь.

Исторические записки (Ши цзи). Т. IV/ Пер.

P.B. Вяткина. М., 1986, с. 115-193; Люйши

чунь цю (Вёсны и осени господина Люя) /

Пер. Г.А. Ткаченко. М„ 2001, с. 71-72, 79-80,

88-89, 98-99, 107-108, 117-118, 126-127,

135-137, 144-146, 153-154, 162-164, 171-

182; Философы из Хуайнани (Хуайнаньцзы) /

Пер. Л.Е. Померанцевой. М., 2004, с. 51-107.

** A.M. Карапетьянц. Проблема происхожде-

ния древнекитайского Зодиака // Археастрономия: проблемы станов-

ления. М., 1996; Китайская геомантия / Сост. М.Е. Ермаков. М., 1998;

Кобзев А.И. Учение о символах и числах в китайской классической

философии. М., 1993, с. 234—248; КостенкоА., Петушков И. Китайский

календарь на сто лет для фэн-шуй, астрологии и «Книги Перемен».

СПб., 2001, с. 127—142; Цибульский В.В. Лунно-солнечный календарь

стран Восточной Азии с переводом на даты европейского календаря

(с

1

по 2019

г.

н.э.). М., 1987, с. 3—7; Ван Цзянь-минь, Лян Чжу, Ван Шэн-

ли. Цзэн-хоу и му чуту ды эр-ши-ба сю Цин-лун Бай-ху тусян (Изобра-

жения 28 [зодиакальных] станций, Зелено-синего дракона и Белой тиг-

рицы, вырытые из могилы II Цзэн-хоу) // Вэнь

у.

1979, № 7, с. 40—45;

И Ши-тун. Син сян као юань (Разыскание истоков символов звезд) //

Чжунго кэсюэ цзишу ши гоцзи сюэшу таолуньхуй луньвэнь цзи (Сбор-

ник статей международного научного конгресса по истории китайской

науки и техники). Пекин, 1992; СяДин. Цун Сюаньхуа Ляо муды син ту

лунь эр ши ба сю хэ хуан дао ши эр гун (Суждения о 28 станциях и

12 дворцах желтого пути / эклиптики на основе изображения звезд из

ляоской/киданьской (915—1125] могилы в [уезде] Сюаньхуа [пров. Хэ-

бэй]) // Каогу сюэбао (Археологический вестник). 1976, № 2; Фэн Ши.

Чжунго тяньвэнь каогу-сюэ (Китайская археоастрономия). Пекин, 2007,

с. 347—458; Цянь Юао-цун. Лунь эр ши кэсюэ ши луньвэнь сюаньцзи

(Избранные статьи Цянь Бао-цуна по истории науки). Пекин, 1983,

с. 327—351;

Чжу

Кэ-чжэнь. Эр ши ба сю циюань чжи шидай юй дидянь

(Время и место появления 28 станций) // Сысян юй шидай (Мысль

и время). 1946, т. 34; Чжунго да байкэ цюаньшу. Тяньвэньсюэ (Большая

китайская энциклопедия. Астрономия) / Гл. ред. Чжан Юй-чжэ. Пекин,

Шанхай, 1980, с. 281—283;

Чэнь

Бан-хуай. Шан дай цзинь вэнь чжун со

цзянь ды син сю (Звездные станции, отраженные в надписях на бронзе

эпохи Шан) // Гу вэнь цзы яньцзю (Исследования древней иерогли-

фики). Пекин, 1983. Сб. 8; Burges Е. The Nakshatra System of the

Hindus // J AOS. Vol. 8; Chu Kho-chen. The Origin of the Twenty-eight

Mansions in Astronomy // Popular Astronomy. 1947. Vol. 55; id. The Origin

of the Twenty Eight Lunar Mansions // Actes du Vile congrès international

d' histoire des sciences. 1956. Vol. 1, p. 364—372; Maspero H. L'Astronomie

chinoise avant les Han // ТР. 1929. Vol. 26, p. 267-356; Needham J., Wang

Ling. Science and Civilisation in China. Vol. Ill: Mathematics and the

Sciences of the Heavens and Earth. Cambr., 1959; Oldenberg H. Nakshatra

und Sieou // Nachrichten v.d.k. Gesellsch. (Akademie) d. Wiss. z. Göttingen

(Phil.-hist. Klasse). 1909; Saussure L., de. The Lunar Zodiac // New China

Review. 1921. Vol. 3; id. Les origins de l'astronomie chinoise. P., 1930;

Schlegel G. Uranographie chinoise. Leyden, 1875; Teboul M. Sur quelques

particulartiés de l'uranographie polaire chinoise //TP. 1985, vol. 71, livr. 1—3.

А.И. Кобзев

СИ-СЮЭ Си-сюэ («зап. учения/науки», «зап. школы»). Термин возник в Китае в XVII в.

с появлением первых религ. европ. миссий (М. Риччи и др.) и в то время

©

подразумевал зап. (менее разработанные в Китае) отрасли естественных наук

и категории знания. Вероятно, его распространение началось после изд.

в 1623 в Китае трактата «Си-сюэ фань» («Все о зап. учениях») миссионера

К? Дж. Аленио, куда вошли сведения из шести сфер знаний: культура, физика,

Г?- медицина, право, педагогика и религия. Си-сюэ противопоставлялись традиц.

^ набору науч. дисциплин: канонич. тексты (цзин [/]; см. Цзин—вэй, Цзин-сюэ,

«Ши сань цзин» в т. 1), история, лит-ра и философия, включавшая в себя мате-

матику и астрономию (практические отрасли знаний, связанные с миром

«вещей» — у [3], см. т. 1, — сельское хоз-во, медицина, инженерия — относи-

лись к категории «ремесел»). Достижения Запада в естественных науках (в част-

ности, астрономич. летоисчисление, физика, математич. методы и категории)

обогатили филос. мысль Китая и были оценены учеными XVII—XVIII вв. как

возможности иного образа мышления, ключ к модернизации науки и техники

и одновременно обогащение конф. наследия (см. Конфуцианство в т. 1,2).

В

XIX в. пытались теоретически обосновать внедрение идей «западной» школы

правители Тайпинского гос-ва (см. Хун Жэнь-гань. Хун Сю-цюаиь в т. 1),

выступавшие за обучение не только кит. культуре и искусству, но и совр. наукам:

математике, естествознанию, географии и механике. В программе преобразова-

ния страны, предложенной Жун Хуном

—

первым китайцем, окончившим амер.

ун-т, затрагивалось и реформирование образовательной системы по «зап.» бурж.

образцу: создание целостной школьной системы, открытие военного училища,

подготовка специалистов в обл. промышленности, торговли и коммерции.

Во 2-й пол. XIX в. термин «зап. учения/науки» обрел новое звучание в фор-

муле группировки «самоусиления» (цзы цян): «кит. учения/науки

—

сущность,

зап. учения/науки — функция» (чжун сюэ вэй ти, си сюэ вэй юн; см. Ти-юн

вт. I). Данная формула, противопоставлявшая зап. «функциональность» (юн [2\)

кит. «сущностности» (ти [/]), по мнению Янь Фу (1854—1921; см. т. 1), была

методологически ошибочна, т.к. относила к разным культурам традиц. пару

категорий, хотя и не означавшую единства, но сформировавшуюся в единой

культуре. Чжан Чжи-дун (1837—1909; см. т. 4) отнес традиц. учения и пришед-

шие с Запада отрасли знаний к разным категориям в тезисе «кит. школа

—

для

изучения кит. учений/наук, зап.

—

для изучения иностранных; первые врачу-

ют душу,

последние нужны для познания мира», что фактически исключало ис-

следование дух. наследия Запада. К системе «кит. учений/наук» он причислял

лишь относившиеся к ср.-век. культуре («Сы шу» — «Четверокнижие», «У

цзин» [2] — «Пятиканоние»; см. т. 1, там же «Ши сань цзин», классич. полит,

и ист. трактаты), а к системе западных

—

совр., рожденные эпохой бурж. рево-

люций. Предлагая изучать «зап. учения/науки», Чжан Чжи-дун включал в это

понятие «адм. управление, ремесла и историю» (си чжэн, си и, си ши): первое

расшифровывая как «школьное дело, адм. деление, финанс. и налоговая сис-

темы, воен. дело, законодательство, промышленность и ремесла, транспорт и

торговля»; «ремесла»

—

как «математику, черчение, разработку месторождений,

медицину, акустику, оптику, химию, электричество»; «история» не конкрети-

зировалась («Цюань сюэ пянь»

—

«Соч. о рекомендациях к обучению», 1898).

С сер. XIX в. термин си-сюэ использовался также для обозначения учеб. заве-

дений «зап.», или «нового», образца (взаимозаменяемость этих определений

наталкивает на мысль, что модернизация в то время отождествлялась

с вестернизацией). С XX в. педагоги-просветители употребляли термин си-сюэ

в более широком смысле — как обозначение системы образования зап. об-

разца. Первыми такими школами считаются миссионерские учеб. заведения,

а также экспериментальное училище Кан Ю-вэя (см. т. 1,4) Вань-му цао-тан

(Хижина меж тысячи древ, 1891-1894), в программы к-рых входили дотоле

неизвестные в классич. кит. школе дисциплины — зап.-европ. гуманитарные

и физико-математич. науки. Конкретным воплощением школы нового, «зап.»,

типа стала Столичная школа толмачей (Цзин-ши тун-вэнь-гуань).

Очерченная указами 1902 и 1903 новая классификация высших учеб. заведе-

ний свидетельствовала о том, с каким трудом пробивали себе дорогу в Китае

новые категории знаний: ун-ты делились на классические (к к-рым примыка-

ли колледжи трех типов — гуманитарные, политико-правовые, коммерче-

ские), естественнонауч. (гэ-чжи кэ да-сюэ — термин составлен из традиц.

категорий «выверение вещей» — гэ у; см. т. 1, и «достижение знаний» — чжи

чжи)

и медицинские. Реформа 1912 ввела новую терминологию для разд. дис-

циплин: естественнонаучные цикл получил собств. название ли-кэ, эконо-

мика стала называться цзин-цзи вместо ли-цай («управление ресурсами»), ма-

тематика — шу-сюэ («наука о числах») вместо суань-сюэ («учение о счете»).

В целом это означало признание их науч. характера. В соответствии с ре-

формой 1912, математика, естественнонауч. дисциплины и иностр. яз. были

включены в программы средних школ. Система общ. образования была до-

полнена спец. техническими и педагогич. училищами.

Реформа 1922 означала еще один шаг в сторону модернизации традиц. сис-

темы знаний: естественнонауч. дисциплины заняли место в нач. школе; все

предметы средней школы были разделены на шесть обл.: обществ, науки,

язык и лит-ра, математика, естественные науки, изящные искусства и физич.

культура. В отличие от искусственного внедрения «современных» дисциплин

на ранних этапах, реформа 1922 была попыткой выработки категорий знания,

соответствующих кит. культуре.

Характерной особенностью нового этапа борьбы за «зап. образование»

в 1920-х стало овладение совр. науч. методологией (практикой, эксперимен-

том, индуктивным методом), к-рую, по мнению реформаторов того периода,

невозможно было разработать, оставаясь внутри трад. кит. цивилизации. Кри-

тикуя традиц. методы овладения знаниями (в частности, зазубривание

текстов), Лян Ци-чао (1873—1923; см. т. 1,4) ссылался на более прогрессивную

методику обучения на Западе: использование игры, наглядных пособий,

переход от легкого к сложному, создание атмосферы радостного восприятия

учебы («Лунь ю сюэ»

—

«Суждения об обучении детей»).

В целом проникновение «зап. учений/наук/школ» способствовало модерни-

зации педагогич. теории и практики в Китае.

** Чжунго сяньдай цзяоюй ши (История совр. кит. образования). Пе-

кин, 1985; Чжунго цзинь-сянь-дай цзяоюй сычао юй люпай (Педагоги-

ческие течения и группировки нового и новейшего времени в Китае) /

Ред. Дун Юй-лян, Чжоу Ху-нюй. Пекин, 1997; Ayers

Т. W.

Chang Chih-

tung and Educational Reform in China. Cambr., 1971; Bastid

M.

Educational

Reform in Early 20

th

Century China. Ann Arbor, 1988; Biggerstaff

K.

The

Earliest Modern Government Schools in China. N.Y., 1972; Hayhoe R., Lu

Yongling.

Ma Xiangbo and the Mind of Modern China. 1840—1939. Sharp,

1996; Hayhoe R. China's Universities 1895-1995: A Century of Cultural

Conflict. Hongkong, 1999.

//.

/:.

Боревская

«СУАНЬ ФА

ТУНЦЗУН»

%

ii>

«Суань фа тун цзун» («Свод главного о методах счета»). Математическая книга,

написанная в 1593 Чэн Да-вэем (1533—1606), к-рый не был профессио-

нальным математиком и всю жизнь прослужил чиновником. Описывает

определение площадей специфической формы и составление сплавов,

содержит первое изображение кит. абака с инструкциями по применению.

В ней приведены числовые закономерности муз. системы люй люй и нуме-

рологич. (сяншучжи-сюэ; см. т. 1) схемы (магические квадраты [см. Хэ ту, ло

шу вт. 1], наборы 8 триграмм-гуа [2]; см. т. 1). Состоит из 12 глав и включает

595 задач.

** NeedhamJ. Science and Civilisation in China. Vol. III. Cambr., 1959.

B.E. Еремеев

«СУАНЬ ЦЗИН «Суань цзин ши шу» («Десять книг счетного канона»/«Математическое

ШИ ШУ» десятикнижие»). Исторически различавшийся составом свод математич. клас-

сики, созданной почти за тысячелетие от эпохи Хань до Тан (III в. до н.э. —

/"К VI в. н.э.). В настоящее время включает в себя: 1. «Чжоу би суань цзин» («Ка-

Е1

|

нон расчета чжоуского/всеохватного гномона»); 2. «Цзю чжан суань шу» («Пра-

I вила счета / Методы вычислений в девяти разделах» / «Девять глав о матема-

тическом искусстве»); 3. «Сунь-цзы суань цзин» («Счетный канон Сунь-цзы»);

4. «У цао суань цзин» («Счетный канон пяти ведомств»); 5. «Сяхоу Ян суань

цзин» («Счетный канон Сяхоу Яна»); 6. «Чжан Цю-цзянь суань цзин» («Счет-

+

ный канон Чжан Цю-цзяня»); 7. «Хай дао суань цзин» («Счетный канон мор-

ского острова») Лю Хуя; 8. «У цзин суань шу» («Правила счета / Вычислитель-

ное искусство в „Пятиканонии"»); 9. «Шу шу цзи и» («Заметки для потомков

об искусстве чисел / правилах вычислений» / «Аритмологический мемуар»)

Сюй Юэ; 10. «Ци гу суань шу» («Следующие древности правила счета» / «Со-

гласующееся с древностью вычислительное искусство») Ван Сяо-туна. В ис-

m

834

ходном варианте комментатора Чжэнь Луаня (VI в.) отсутствовал последний

трактат, но значились два других: его собственный «Чжэнь Луань суань цзин»

(«Счетный канон Чжэнь Луаня») и впоследствии утраченный «Сань дэн шу»

(«Три категории числовых порядков») Дун Цюаня. При дин. Тан в 656 Ли

Чунь-фэн вместе с доктором («широким эрудитом»

—

бо ши) математики Лян

Шу и адъюнкт-профессором («помогающим в обучении» — чжу цзяо) Ван

Чжэнь-жу в Высшем гос. училище (Го-цзы-цзянь) составили официальное по-

собие для обучения и гос. экзаменов (см. Кэ цзюй), в к-рое не вошли два по-

следних трактата Чжэнь Луаня и «Шу шу цзи и», но добавились «Ци гу суань

шу» и позднее исчезнувший «Чжуй шу» («Правила / Искусство исправлений»)

Цзу Чун-чжи. При дин. Сев. Сун в 1084 по распоряжению счетного приказа

{ми-шу-шэн) этот свод, за исключением утраченного «Чжуй шу» и с заменой

также пропавшего «Сяхоу Ян суань цзина» на одноименное произведение Хань

Яня, был издан как офиц. учебник столичного ун-та (цзин цзянъ), став первой

в мире печатной книгой по математике. В 1213 его переиздал Бао Хуань-чжи,

поставив добытый в библиотеке даос, храма в Ханчжоу «Шу шу цзи и» на

опустевшее место «Чжуй шу». От этого ставшего древнейшим издания сохра-

нились «Чжоу би суань цзин», «Цзю чжан суань шу» (первые пять разделов),

«Сунь-цзы суань цзин», «У цао суань цзин», «Чжан Цю-цзянь суань цзин»,

«Шу шу цзи и», ныне хранящиеся в Государственной шанхайской библиотеке

и библиотеке Пекинского ун-та. В эпоху Мин интерес к «Суань цзин ши шу»

ослабел, однако «Чжоу би суань цзин», «Цзю чжан суань шу», «Сунь-цзы

суань цзин», «У цао суань цзин», «Сяхоу Ян суань цзин», «Хай дао суань цзин»

и «У цзин суань шу» вошли в состав огромной энциклопедии «Юн-лэ да дянь»

(«Великий свод периода Юн-лэ [1403-1424]», 1404/1408; см. т. 4).

На волне общего усиления внимания к математике в эпоху Цин ученый и из-

датель во втором поколении Мао И (1640 — после 1710) в 1684 отыскал семь

трактатов 1084 («Чжоу би суань цзин», «Цзю чжан суань шу», «Сунь-цзы суань

цзин», «У цао суань цзин», «Чжан Цю-цзянь суань шин», «Сяхоу Ян суань

цзин», «Ци гу суань шу») и сделал с них факсимильные копии, к-рые затем

попали в императорский дворец и теперь находятся в музее Гу-гун в Пекине.

Независимо от этого крупнейший ученый и философ того времени Дай Чжэнь

(1724-1777; см. т. 1) при работе над универсальным собранием лит-ры «Сы ку

цюань шу» («Все книги четырех хранилищ», 1782; см. т. 4) в 1774—1776 извлек

семь трактатов из «Юн-лэ да дянь», выправил, снабдил чертежами и коммен-

тариями и напечатал в придворной типографии Дворца Военного героизма

(У-ин-дянь), присоединив к ним три другие копии: сунских рукописей «Чжан

Цю-цзянь суань цзин» и «Ци гу суань шу» и минского издания «Шу шу цзи и»,

видимо из опубликованных Мао И. Близкий к его семье Кун Цзи-хань

(1739-1784), получивший в 1771 высшую ученую степень цзинь ши, на основе

подготовленной Дай Чжэнем для «Сы ку цюань шу» редакции данных текстов

и материалов Мао И выпустил в свет их окончательно сформированный

корпус под вошедшим затем в общий обиход названием «Суань цзин ши шу»

с датой выпуска

—

1773. Исследовавший этот анахронизм (дата предшествует

времени обнаружения памятников Дай Чжэнем) выдающийся историк кит.

науки Цянь Бао-цун (1892-1974) в 1934 пришел к выводу, что издание Кун

Цзи-ханя появилось не раньше конца 1775. Сам он опубликовал в 1963 совр.

издание «Суань цзин ши шу», выделив «Сяхоу Ян суань цзин» и «Шу шу цзи

и» в качестве приложения к остальным восьми осн. трактатам. Шесть из них

впервые на русский (пять впервые на западный) язык перевела Э.И. Бе-

резкина в 1957-1975. Фрагменты «Шу шу цзи и» и «Чжоу би суань цзина»

перевели соответств. C.B. Зинин (1985, 1986) и Яо Фан (2003). Есть зап. пере-

воды: «Цзю чжан суань шу» на нем. (K.Vogel, 1968), англ. (Shen Kangshen,

1999) и фр. (К. Chemla, Guo Shuchun, 2004), «Сяхоу Ян суань цзина» и «Хай

дао суань цзина» на фр. (L. van Hée, 1924, 1933).

* Суань цзин ши шу (Десять книг счетного канона) / Ред. Цянь Бао-цун.

Кн. 1, 2. Пекин, 1963; Математика в девяти книгах / Пер. Э.И. Берез-

киной // Историко-математические исследования. М., 1957. Вып. 10,

с. 439—584; Математический трактат Сунь-цзы / Пер. Э.И. Березки-

ной // Из истории науки и техники в странах Востока. М., 1963. Вып. 3,

с. 22—70; Математический трактат Чжан Цю-цзяня / Пер. Э.И. Берез-

киной // Физико-математические науки в странах Востока. М., 1969.

Вып. 2 (5), с. 28—81; Математический трактат пяти ведомств / Пер.

Э.И. Березкиной // Физико-математические науки в странах Востока.

М., 1969. Вып. 2 (5), с. 85—97; ЛюХуэй. Математический трактат о мор-

ском острове / Пер. Э.И. Березкиной // Историко-математические ис-

следования. М., 1974. Вып. 19, с. 233—248; Ван Сяо-тун. Математиче-

ский трактат о продолжении древних [методов] / Пер. Э.И. Березки-

ной // Историко-математические исследования. М., 1975. Вып. 20,

с. 329—371; Сюй Юэ. Аритмологический мемуар / Пер. C.B. Зинина //

XVI НК ОГК. М., 1985. Ч. 1, с. 153-155; Зинин C.B. Позднеханьская кос-

мологическая схематика // История и культура Восточной и Юго-Во-

сточной Азии. М., 1986. Ч. 1, с. 84—93; Чжоу би (Трактат о гномоне)

(перевод первого свитка) / Пер. Яо Фана // Математика и практика;

Математика и культура. М., 2003. № 3, с. 72-75; Нее L. van. The Arith-

metic Classic of Hsia-Hou Yang // Amer. Math. Mon. 1924, 31, p. 235-237;

id. Le Classique de l'île maritime, ouvrage chinois du III siecle // Quellen und

Studien zur Geschichte der Mathematik, Astronomie und Physik. 1933, Abt.

B, Bd 2, S. 255-280; Chiu Chang Suan Shu. Neun Bücher Arithmeticher

Technik / Üb. von K. Vogel. Braunschweig, 1968; Shen Kangshen. The Nine

Chapters on the Mathematical Art. Oxf., 1999; Chemla K., Guo Shuchun. Les

neuf chapitres: le classique mathématique de la Chine ancienne et ses com-

mentaries. P., 2004. ** Березкина Э.И. Математика древнего Китая. M.,

1980, с. 21—69;

Го

Цзинь-бинь, Кун

Го-пин.

Чжунго чуаньтун шусюэ сысян

ши (История трад. математической мысли в Китае). Пекин, 2004, с. 28—

156; Ду Ши-жань. Суань цзин ши шу (Десять книг счетного канона) //

Чжунго да байкэ цюаньшу. Шусюэ (Большая китайская энциклопедия.

Математика). Пекин, Шанхай, 1988, с. 630—632; Цянь Бао-цун кэсюэши

луньвэнь сюаньцзи (Избр. ст. Цянь Бао-цуна по истории науки). Пекин,

1983; Needham J. Science and Civilisation in China. Vol. III. Cambr., 1959.

А.И. Кобзев

«Суань шу шу» («Книга о счете и числах», «Книга о расчетах счетными палоч-

ками и аритмологических/мантических вычислениях»). Древнейший из ныне

известных кит. математический трактат. В виде двухсот с лишним бамбуковых

планок, включая 185 целых, вместе с рядом др. научных текстов общим объе-

мом свыше 1000 планок найден в 1983 в датируемом 186 до н.э. могильнике

(М247) в окрестности Чжанцзяшани у г. Цзянлин (пров. Хубэй). Название вос-

становлено по надписи на обороте одной из планок, автор неизвестен. Ве-

роятно, составлен в нач. II в. до н.э., а отд. части могли быть созданы в конце

III в. до н.э. при дин. Цинь. Общей формой «вопрос — ответ» и рядом др. черт

схож с «Цзю чжан суань шу», являясь его прототипом или восходя к общ. ис-

точнику. Состоит из 92 задач, снабженных решениями и типологически раз-

деленных на 69 озаглавленных параграфов. Задачи, включающие множество

операций с дробями, касаются гл. обр. практики обыденной жизни и админи-

стративных мероприятий. Трактат перевел на англ. яз. директор Исследова-

тельского ин-та Нидэма Кристофер Каллен (2004).

* Цзянлин Чжанцзяшань Хань цзянь гайшу (Обзор [бамбуковых] пла-

нок [эпохи] Хань из Чжанцзяшани у Цзянлина) // Вэнь у (Предметы

культуры). 1985, № 1, с. 9—15; The Suan shu shu «Writings on Reckoning» /

Tr. by Ch. Cullen. Cambr., 2004. ** Ду Ши-жань. Суань шу шу (Книга

о счете и числах) // Чжунго да байкэ цюаньшу. Шусюэ (Большая китай-

ская энциклопедия. Математика). Пекин, Шанхай, 1988, с. 635; Ли

Сюэ-цинь. Чжунго шусюэ ши шан ды чжунда фасянь (Важнейшее для

истории китайской математики открытие) // Вэнь у тянь ди (Мир

предметов культуры). 1985, № 1, с. 46—47; Цзянлин Чжанцзяшань сань

цзо Хань му чуту да пи чжуцзянь (Множество бамбуковых планок,

вырытых из трех могил [эпохи] Хань в Чжанцзяшани у Цзянлина) //

Вэнь

у.

1985, № 1, с. 1-8.

В.Е. Еремеев, AM. Кобзев

Сун Ин-син, Сун Чан-гэн. 1587, уезд Фэнсинь, совр. пров. Цзянси, — 1661/

1666. Изв. ученый и мыслитель. Его дед Сун Цзин (ум. 1547) перед смертью

возглавлял Цензорат (1546—1547), старший брат Сун Ин-шэн, в 1615, как

и Сун Ин-син, получивший среднюю ученую степень цзюй жэнь (см. Кэ цзюй),

был мэром Гуанчжоу/Кантона. Сун Ин-син шесть раз участвовал в столичных

экзаменах в Пекине на высшую ученую степень, но так и не стал «продвину-

тым мужем» (цзинь ши), после чего сосредоточился на практич. вопросах. Мно-

го путешествовал по стране для сбора сведений о сельском хоз-ве, промыш-

ленности, экономике и политике. В 1635—1638 преподавал в школе уезда

Фэньи (Цзянси). В 1638 назначен судебным интендантом округа Тинчжоу

(Чантин) пров. Фуцзянь, где прослужил до 1640. С 1641 управлял округом

Бочжоу пров. Аньхой. После свержения маньчжурами дин. Мин в 1644 ото-

шел от дел и дома вел жизнь отшельника. Написал более десятка кн., из к-рых

сохранились только пять: «Е и» («Неофициальные обсуждения»), «Лунь ци»

(«Суждения о пневме-ци»), «Тань тянь» («Беседы о небе»), «Сы лянь ши»

(«Поэма о замыслах и сожалениях») и «Тянь гун кай у» («Раскрытие [природ-

ных] вещей, явленных небом» / «Использование даров неба/природы»).

Первая создана в 1636, остальные — в 1637. Утрачены такие произведения,

как, вероятно, фонологич. «Хуа инь гуй чжэн» («Возвращение к правильному

начертанию звуков»), «Мэй ли цзянь» («Объяснение великой пользы»),

«Э янь ши чжун» («Десять замысловатых речей») и др.

В

«Е и» выражены главные политич. и экономич. взгляды Сун Ин-сина, пред-

лагавшего двору реформы для предотвращения кризиса в об-ве. Богатство

создается производительными силами, и деньги не должны быть его мерилом.

Об-во достигнет благоденствия при большем производстве товаров потреб-

ления. В нек-рых положениях он сближался с Адамом Смитом. В работе по

философии и естествознанию — «Лунь ци» — объясняется происхождение

и существование всех вещей с помощью теории рождающейся из Великой

пустоты (тай сюй; см. Сюй в т. 1) единой субстанции — пневмы (ци [1])

и структурирующих ее в телесные формы (син [2]) сил инь—ян и пяти эле-

ментов/стихий (у син, все ст. см. т. 1). Авт. говорит о сходстве между живым

и неживым исходя из единства составляющей их пневмы-чи [7], близко по-

дойдя к принципу сохранения материи. Он касался акустики и указывал, что

распространение звука происходит за счет волноподобной вибрации воздуш-

ной среды. В «Тань тянь» Сун Ин-син писал о постоянной естественной из-

менчивости небесных объектов и критиковал традиц. теорию, согласно к-рой

солнечные затмения кореллятивно связаны с человеч. делами (см. Мантика

и астрология в т. 2, Общ. разд.). «Сы лянь ши» посвящена ценности человеч.

жизни.

Наиб, известная и фундаментальная, в свое время не имевшая себе равных по

охвату и систематизации сведений из разл. областей культуры, науки, техники

и производства, изданная впервые в 1637 кн. «Тянь гун кай у» представляет

собой прекрасно иллюстрированную энциклопедию из трех цзюаней и 18 глав

(пянь [/]). Она включает 123 снабженных пояснительным текстом ксилогра-

фии и 33 раздела с детальным описанием сельского хоз-ва, ремесел и промыс-

лов: выращивания зерна, шелководства, ткачества, крашения, добычи соли,

производства сахара, растительного масла и вина, керамич. и фарфорового

производства, обработки нефрита и металлургии, изготовления бумаги

и чернил, добычи угля, судостроения и пр. Много внимания уделено технич.

достижениям и фактич. данным о металлах, солях, глинах, известняках, квас-

цах и др. видах производств, сырья, а также всему, что связано с разведкой,

горной промышленностью и методами переработки полезных ископаемых.

Часть текста и иллюстраций вошла в состав знаменитого компендиума «ГУ-

цзинь тушу цзичэн» («Полное собрание древних и совр. изображений и писа-

ний», 1726; см. т. 4), но осн. корпус книги пропал, возможно, потому, что

содержал описание технологий чеканки монеты, производства соли и оружия,

к-рые составляли гос. монополию. Она была популярна в Японии и Ко-

рее, благодаря чему экземпляр кит. издания сохранился в токийской б-ке

Сэйкадо, ив 1771 и 1825 уже увидела свет в Японии. Основываясь на япон.

издании Эда Масухидэ (1771) и др. публикациях, библиофил Тао Сян (1871-

1940) в 1927 выпустил ее в Пекине и в 1929 переиздал с исправлениями,

послесловием и биографией Сун Ин-сина, написанной известным ученым,

геологом Дин Вэнь-цзяном (V.K. Ting, 1887—1936). В КНР ее опубликовали

в Шанхае (1954, 1959), Цзинани (1976), Наньчане (1988), Чэнду (1989), на За-

паде начали изучать в XIX в.

* Сун Ин-син. Тянь гун кай у (Раскрытие [природных] вещей, явленных

небом) / Коммент. Сюй Лин-тай. Цзинань, 1976; Сун Ин-син сюэшу

чжуцзо сы чжун (Четыре научных произведения Сун Ин-сина) /

Коммент. Ван Цзы-чэнь, Сюн Фэй. Наньчан, 1988. ** Фань Цзи-син.

Тянь гун кай у цзяо чжу цзи яньцзю («Раскрытие [природных] вещей,

явленных небом» со сверкой, комментариями и исследованием).

Чэнду, 1989; Lu Lien-che. Sung Ying-hsing // Eminent Chinese of the

Ch'ing Period / Ed. by A.W. Hummel. Vol. 2. Wash., 1944, p. 690.

А.И. Кобзев, B.E. Еремеев

Сун Тай-цзу (Великий пращур Сун), Чжао Куан-инь. 927, Лоян (совр. пров.

Хэнань), — 976. Основатель дин. Сун (960—1271), выдающийся полководец.

Его род происходил из Цзуцзи Чжочжоу (совр. уезд Чжосянь пров. Хэбэй).

В молодости завербовался в армию дин. Поздней Хань (947—950), ко времени

воцарения Поздней Чжоу (951—960) стал одним из командиров гвардии.

Отличился в 954 в кампании государств Сев. Хань и киданьского Ляо против

Поздней Чжоу. Когда войска Поздней Чжоу под Гаопином (в совр. пров.

Шаньси) предприняли неудачную попытку контрудара, атака возглавлявше-

гося им 2-тысячного отряда конницы переломила ситуацию и принесла

чжоусцам победу. Чжао Куан-инь получил руководящий пост в дворцовой

страже и стал начальником округа Яньчжоу. В 956 в кампании против го-

сударства Юж. Тан, командуя авангардом, применил обманный маневр и рас-

членил боевые порядки противника под Цинлюгуанем (к западу от Чучжоу

совр. пров. Аньхой), вынудил к отступлению, захватив важных пленников.

В том же году, когда левое крыло его армии, захватившее Янчжоу (в совр.

пров. Цзянсу), подверглось контратаке танских войск, форсировавших Ян-

цзы, удержал Люхэ (в Цзянсу), малыми силами отразил их и обратил в бегство.

Эта победа принесла ему славу. В 960 он участвовал в кампании чжоуского

Ши-цзуна, завершившейся захватом у Ляо трех обл. в Яньнани (юг совр. Пе-

кина), стал инспектором дворцовой стражи, фактически возглавив ее. После

кончины Ши-цзуна совершил военный переворот и провозгласил дин. Сун,

реально обретя высшую власть в 963 (формально

—

в 960). Для ее укрепления

лишил высших чинов гвардии и наместников областей права командования

войсками; создал тайный военный совет (шу ми юань) и подчинил ему «три

охранных [ведомства]», на к-рые разделил гвардию, — дворцовую охрану

(дянь-цянь-сы), свитскую конницу (ши-вэй ма-цзюнь-сы), свитскую пехоту

(ши-взй бу-цзюнь-сы)', усилил гвардию отборными воинами полевых армий;

принял меры по дроблению армий, ограничению срока службы командиров

на одном месте, контролю за ними со стороны гражданских администраторов;

усилил систему централизованного управления вооруженными силами. В те-

чение почти всего царствования вел кампании по объединению страны, раз-

местил гарнизоны на сев. и зап. границах (против Ляо), покончил с само-

стоятельностью наместников в гражданском и военном управлении, к-рая

стала одной из причин падения дин. Тан (618—906) и привела к полит, раз-

дробленности. По преданию, создал собств. стиль и комплексы-/яао боевых

искусств.

** Чжунго цзюнь ши ши (История военного дела в Китае). Т. 2, ч. 2.

Пекин, 1988, с. 187—230; Лю Шао-цзюнь. Сун-Юань таолюэ (Стратегия

[эпох] Сун и Юань). Ухань, 1998.

А. Г.

Юркевич