Титаренко М.Л., Кобзев А.И., Лукьянов А.Е. Духовная культура Китая: энциклопедия в 5 томах. Том 5: Наука, техническая и военная мысль, здравоохранение и образование

Подождите немного. Документ загружается.

ре арифметич. действия. В отличие от работ Лю Хуя в «Сунь-цзы суань цзине»

нет смешанных выражений, когда мельчайшие «остатки» от метрологич. деся-

тичной записи представляются как обычные дроби.

Самой примечательной является задача 26 в цз. 3: «Имеется неизвестное

число вещей. Если их считать тройками, то будет остаток 2; если пятерками,

то

—

3; если семерками, то — 2. Спрашивается, сколько вещей?» В ней рас-

сматривается система сравнений 1-й степени с одним неизвестным — «кит.

теорема остатка» (

Чжунго

шэнъюй динли), или «теорема Сунь-цзы» (Сунь-цзы

динли). Она является самым ранним вар. этого типа задач. Решение (ответ —

23) для частного случая производится фактически совр. методом. Подобными

задачами занимались И-син (см. также

т.

2) и Цинь Цзю-шао. Задача Сунь-цзы

с теми же числовыми данными и аналогичным решением приведена в «Книге

абака» (1202) итал. математиком Леонардо Пизанским (Фибоначчи, 1170—

1240). Подобные задачи часто встречаются в разл. европ. математич. сочине-

ниях XIII—XVII вв. Однако официально зап. наука познакомилась с теоремой

Сунь-цзы после того, как в 1857 о ней сообщил англ. синолог-миссионер

А. Уайли (A. Wylie, 1815-1887), а в 1874 немец Л. Матгиссен (L. Matthiessen,

1830-1906) обратил внимание на ее связь с теорией К. Гаусса (1777—1855).

* Суань цзин ши шу (Десять книг счетного канона) / Ред. Цянь Бао-

цун. Пекин, 1963; Сунь-цзы. Математический трактат Сунь-цзы / Пер.

и коммент. Э.И. Березкиной // Из истории науки и техники в странах

Востока. Вып. 3. М., 1963, с. 22-70. ** Березкина Э.И. Математика древ-

него Китая. М., 1980; Го Цзинь-бинь, Кун Го-пин. Чжунго чуаньтун шу-

сюэ сысян ши (История кит. традиционной математики). Пекин, 2005,

с. 116—121; Жуань Юань. Чоу жэнь чжуань (Биографии астрономов-

математиков). Кн. 1—2. Шанхай, 1955; Цянь Бао-цун. Сунь-цзы суань

цзин као (Исследование «Счетного канона Сунь-цзы») // Цянь Бао-

цун кэсюэ ши луньвэнь сюаньцзи (Избранные статьи Цянь Бао-цуна

по истории науки). Пекин, 1983, с. 137-142; Encyclopaedia of the History

of Science, Technology, and Medicine in Non-western Cultures. Dordrecht;

Boston; London, 1997; Mikami Y. The Development of Mathematics in

China and Japan. N. Y., 1974; Needham J. Science and Civilisation in China.

Vol. III. Cambr., 1959.;

Wang

Ling. The Date of the Sun-Tzu Suan Ching and

the Chinese Remainder Problem // Proc. 10th Intern. Congress of The

History of Science (Ithaca, 1962). Vol. 1. 1964, p. 489-492.

A.M. Кобзев, B.E. Еремеев

Сунь Шан-цин. 26.08.1930, Таонань пров. Гирин/Цзилинь, - 29.04.1996.

Экономист. В 1947-1952 учился в Кит. медицинском ун-те, в 1952-1954 —

в экономич. аспирантуре Народного ун-та Китая. С 1956 работал зам. ди-

ректора Ин-та экономики АН Китая, а также зам. гл. ред. журн. «Цзинцзи

яньцзю» («Экономические исследования»), был чл. и зав. секретариата

Всекит. руководящей группы по планированию обществ, наук. С 1973 по 1978

работал в Гос. плановом комитете. Был рук. Центра Госсовета КНР по изуче-

нию экономики, техники и соц. развития, науч. сотрудником Ин-та эконо-

мики АОН Китая, по совместительству проф. Пекинского и ряда др. ун-тов

страны, зам. пред. Кит. ассоциации по делам управления предприятиями,

Кит. науч. об-ва по экономике промышленности и Кит. науч. об-ва по эконо-

мике производительных сил, пред. Кит. исследовательского об-ва изучения

экономики Японии, Кит. об-ва изучения истории кит.-япон. отношений, чл.

Комитета кит.-япон. дружбы, ориентированной на XXI в., советником Фонда

сравнительного изучения положения на двух берегах Тайваньского пролива

при Сянганском ун-те кит. языка, входил в редкол. «Большой китайской

энциклопедии» («Чжунго да байкэ цюаньшу»).

Важнейшим объектом политэкономии считал закон соответствия производ-

ственных отношений характеру производительных сил, подчеркивал опре-

деляющую роль производительных сил в изменении производственных

отношений, изучал влияние надстройки на производственные отношения.

Выступил инициатором создания «учения об орг-ции производительных сил»

СУНЬ ШАН-ЦИН

849

(шэнчаньли цзучжи сюэ), призванного исследовать законы разития производ-

ственных сил. В нач. 1960-х обосновывал методологию проверки экономич.

теории практикой. Исследовал эффективность социалистич. экономики, об-

ратив внимание на необходимость непрерывной экономии овеществленного

и живого труда, рационализации организационной структуры предприятий,

специализации производства и улучшения управления. Реформирование мак-

роэкономики предложил начинать с осторожного расширения хозяйственных

прав предприятий и апробированного акционирования. Анализируя причи-

ны обострения народно-хозяйственных диспропорций в нач. 1980-х, разраба-

тывал методы рационализации региональной структуры, критикуя негатив-

ную тенденцию к унификации отраслевой структуры регионов и выступая за

комплексное развитие центра и запада страны. Исследуя реальную практику

и теорию социалистич. экономики, отраслевую структуру и специализацию,

макроэкономич. и микроэкономич. процессы, в 1980—1990-е сопоставлял

экономику Китая и др. стран.

* Чжунго цзинцзи цзегоу вэньти яньцзю (Исследования экономиче-

ской структуры Китая) / Ред. Сунь Шань-цин, Ма Хун. Т. 1,2. Пекин,

1982; Сунь Шан-цин. Лунь цзинцзи цзегоу дуйцэ (О контрмерах

в экономической системе). Пекин, 1984; он же. Цяньцзинь чжун ды

чжунго цзинцзи (Продвигающаяся вперед экономика Китая). Шицзя-

чжуан, 1983; он же. Чанцзян цзинцзи яньцзю (Исслед. экономики

бассейна р. Янцзы). [Б.м.], 1985; Сунь Шан-цин вэнь цзи (Соб. сочи-

нений Сунь Шан-цина). [Б.м.], 1987; Цзоу сян гуфэнь цзинцзи (Идти

к акционерной экономике) / Ред. Сунь Шан-цин. Пекин, 1993; Струк-

тура экономики Китая / Ред. Сунь Шань-цин, Ма Хун. М., 1984.

М.В. Александрова

Су Сун, Су Цзы-жун, поем, титул Вэйго-гун (князь гос-ва Вэй). 1020, Наньань

обл. Цюаньчжоу (пров. Фуцзянь), — 19.06.1101, г. Цзинкоу (совр. Чжэньцзян

пров. Цзянсу). Выдающийся ученый-энциклопедист, крупный сановник и

гос. деятель. Род. в семье высокопоставленного чиновника Су Шэня, после

смерти к-рого семья переселилась в Даньян обл. Жуньчжоу (пров. Цзянсу).

С юности интересовался разными науками, в частности астрономией, и в ран-

нем возрасте в 1042 сдал экзамены на высшую степень цзинь ши (см. Кэ цзюй).

Начал успешную карьеру провинциальным чиновником в Сючжоу, затем в 1053

стал редактором в императорской б-ке (гуань-гэ). Следуя указу имп. Жэнь-

цзуна (прав. 1022—1063) от первого года периода Цзя-ю (1056—1063) об обра-

зовании бюро по сверке и составлению новой мед. лит-ры, вместе с цензором

Чжан Юй-си (992—1068), Линь И (ум. после 1057) и Чжан Дуном в 1057 под-

готовил и в 1060 издал «Цзя-ю бу чжу Шэнь-нун бэнь цао» («[Канон] корней

и трав Шэнь-нуна с дополнениями и комментариями периода Цзя-ю», сокр.

«Цзя-ю бэнь цао» — «Корни и травы периода Цзя-ю»; см. «Шэнь-нун бэнь

цао») с описанием 1082 лекарств. На его основе в 1061 опубликовал «Бэнь цао

ту цзин» («Изобразительный канон корней и трав») из 21 цз., к-рый впо-

следствии высоко оценил и развил Ли Ши-чжэнь, отметивший, однако, в нем

«расхождение изображений и изъяснений» (ту юй шо и). Эта книга, известная

также под инверсированным названием «Ту цзин бэнь цао» («Корни и травы

в изобразительном каноне»), сохранилась только в цитатах в др. фармако-

логич. произведениях, начало чему положил Чэнь Чэн, в 1092 включивший ее

в состав «Чун гуан бу чжу бэнь цао» («Повторно расширенный, дополненный

и прокомментированный [канон] корней и трав»).

В 1061, после девяти лет службы в б-ке, принял пост провинциального адми-

нистратора (правителя Инчжоу) в надежде улучшить материальное положе-

ние семьи, но в 1063 возвратился в столицу Бяньцзин/Кайфэн, откуда в 1071

вновь отправился на периферию, сначала правителем Учжоу (пров. Чжэцзян),

затем — Хаочжоу (1073), Интяня (1075), Ханчжоу (1076). Его возвращение

в центральный аппарат в 1077 последовало за увольнением в 1076 канцлера-

реформатора Ван Ань-ши (см. т. 1,3, 4), к к-рому он находился в оппозиции.

В 1077 Су Сун был отправлен посланником в киданьское гос-во Ляо, в 1078

—

назначен мэром Бяньцзина/Кайфэна, но вскоре понижен в должности, при-

няв ответственность за ошибки своих подчиненных, и опять послан в про-

винцию, правителем Хаочжоу (1079) и Цанчжоу (1080). Однако уже в 1081

возвратился в министерство чинов, где в 1082 стал товарищем министра (ли-

буши-лан), а с воцарением Чжэ-цзуна (прав. 1086—1100) в 1086

—

министром

юстиции (син-бу шан-шу), в 1087 — министром чинов и главным идеологом-

каноноведом (ши-ду), в 1089

—

секретарем (чэн-чжи) Ханьлинь академии (см.

т. 1), в 1090

—

товарищем канцлера (шан-шу цзо-чэн), в 1092

—

канцлером. Но

в след. году покинул пост, поскольку при дворе возобладали реформаторы во

главе с Чжан Дунем (1035-1105), и стал мэром Янчжоу. В 1095 оставив и эту

должность, поселился близ могилы отца в Цзинкоу. Взошедший на трон

в 1101 имп. Хуй-цзун (прав.

1101 —

1125) почтил его чином попечителя на-

следника (тай-цзы тай-бао), но в тот же год у себя дома в Цзинкоу он

скончался. Похоронен на сев.-вост. отроге горы Учжоушань в селении Или

уезда Даньту пров. Цзянсу. Один из потомков издал собр. его сочинений «Су

Вэй-гун вэнь цзи» («Собрание литературных творений Су [Суна], князя [го-

сударства] Вэй») в 72 цзюанях. Помимо указанных, важнейшие произведения

Су Суна — «Вэй-гун ти ба» («Доклады и заключения князя [государства]

Вэй»), «Су ши-лан цзи» («Собрание сочинений товарища [министра] Су

[Суна]») и «Вэй-гун тань сюнь» («Беседы и наставления князя [государст-

ва] Вэй»).

В первый год периода Юань-ю (1086—1093) имп. Чжэ-цзун распорядился

о проверке астрономич. оборудования и создании астрономич. часов. Вместе

с начальником канцелярии (лин-ши) Хань Гун-лянем и др. членами специаль-

но образованной группы в 1087—1092 Су Сун соорудил «башню с движимыми

водой [армиллярным] прибором и символизирующим [небо глобусом]» (шуй

юнь и сян тай) высотой ок. 12 м, шириной ок. 7 м, к-рую Дж. Нидэм назвал

«предшественницей астрономических часов средневековой Европы». Позд-

нее (1092) по имп. указу он описал ее в ныне утраченном «Хунь тянь и сян лу»

(«Меморандум об [армиллярном] приборе и символизирующем [небо глобу-

се]»), а затем (1094-1096)

—

в «Синь и сян фа яо» («Сущность нового образца

[армиллярного] прибора и символизирующего [небо глобуса]»).

А. И. Кобзев

«Башня» представляла собой прибор, на трех уровнях совмещавший армил-

лярную сферу (хунь и), небесный глобус (хунь сян) и часовой механизм (сы

чэнь), к-рые соединялись сложной системой зубчатых колес и приводились

в движение водой. Во время военных действий в конце эпохи Сун она была

разрушена, но по описанию «Синь и сян фа яо» Ван Чжэнь-до в 1950-х вместе

с группой сотрудников Музея кит. истории построил ее уменьшенную в пять

раз копию.

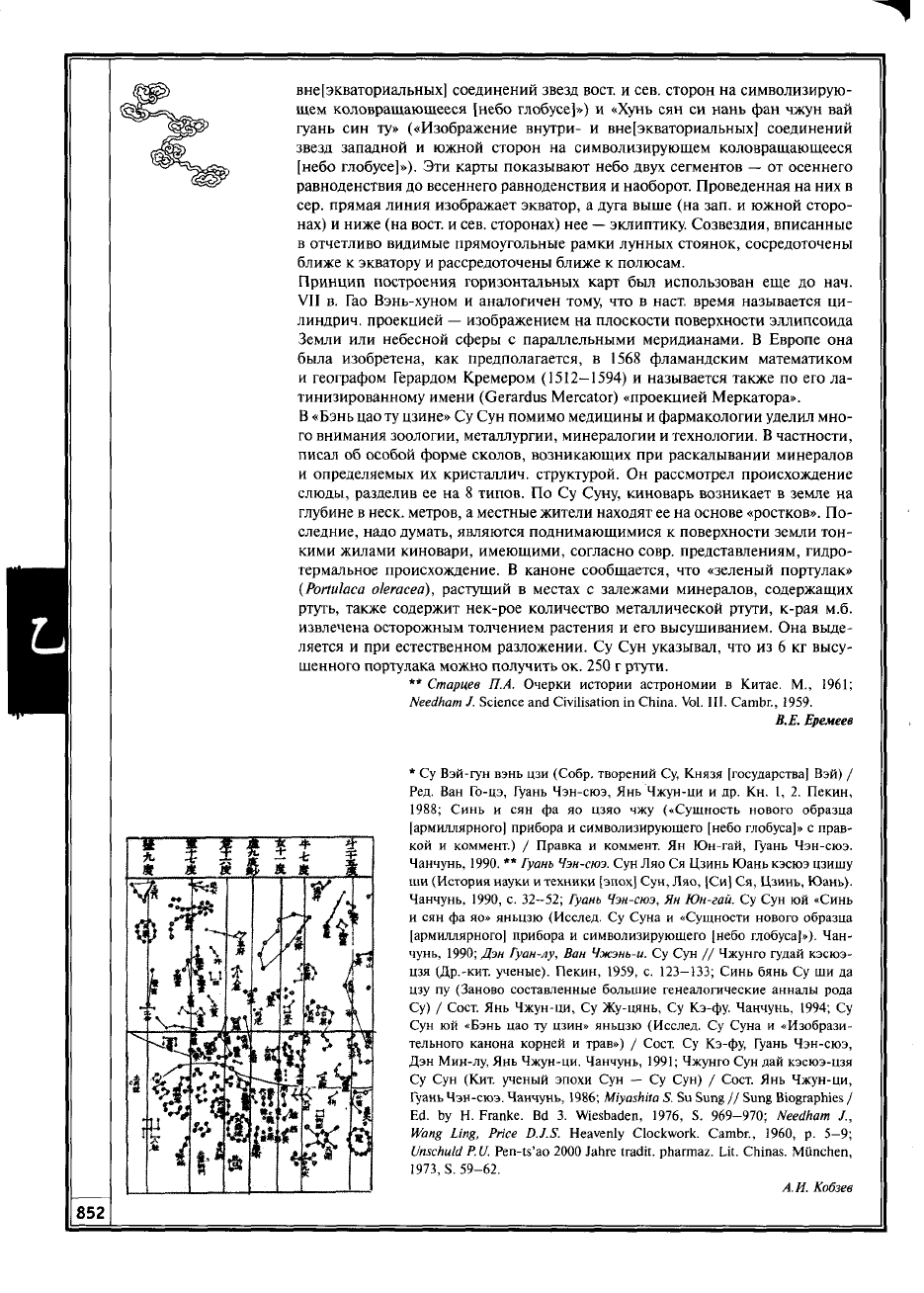

В «Синь и сян фа яо» Су Сун представил два комплекта звездных карт, осно-

ванных на наблюдениях 1078—1085 и являющихся самыми старыми из издан-

ных в мире. Они были нужны для изготовления небесного глобуса. Первый

комплект соответствует делению небесной сферы по экватору на две равные

части: с Сев. и Юж. полюсом в центре

—

«Хунь сян дун цзи син ту» («Изобра-

жение звезд Северного предела на символизирующем коловращающееся [не-

бо глобусе]») и «Хунь сян нань цзи син ту» («Изображение звезд Южного пре-

дела на символизирующем коловращаюшееся [небо глобусе]»). Второй комп-

лект составляют планисфера и две горизонтальные карты. Планисфера —

«Хунь сян Цзы-вэй юань син ту» («Изображение звезд ограждения Цзы-вэй на

символизирующем коловращающееся [небо глобусе]»). Цзы-вэй (Пурпурная

Сокровенность/Малость) — средний участок центр, обл. неба (Центр, двор-

ца — Чжун гун), одно из «трех ограждений/стен» (сань юань [/]), наряду с

внутр.

—

Тай-вэй (Великая Сокровенность/Малость) и внеш.

—

Тянь ши (Не-

бесный Рынок/Град) (см. Сань юань, эр ши ба сю). Две горизонтальные кар-

ты

—

«Хунь сян дун бэй фан чжун вай гуань син ту» («Изображение внутри- и

вне [экваториальных] соединений звезд вост. и сев. сторон на символизирую-

щем коловращающееся [небо глобусе]») и «Хунь сян си нань фан чжун вай

гуань син ту» («Изображение внутри- и вне [экваториальных] соединений

звезд западной и южной сторон на символизирующем коловращающееся

[небо глобусе]»). Эти карты показывают небо двух сегментов — от осеннего

равноденствия до весеннего равноденствия и наоборот. Проведенная на них в

сер. прямая линия изображает экватор, а дуга выше (на зап. и южной сторо-

нах) и ниже (на вост. и сев. сторонах) нее

—

эклиптику. Созвездия, вписанные

в отчетливо видимые прямоугольные рамки лунных стоянок, сосредоточены

ближе к экватору и рассредоточены ближе к полюсам.

Принцип построения горизонтальных карт был использован еще до нач.

VII в. Гао Вэнь-хуном и аналогичен тому, что в наст, время называется ци-

линдрич. проекцией — изображением на плоскости поверхности эллипсоида

Земли или небесной сферы с параллельными меридианами. В Европе она

была изобретена, как предполагается, в 1568 фламандским математиком

и географом Герардом Кремером (1512—1594) и называется также по его ла-

тинизированному имени (Gerardus Mercator) «проекцией Меркатора».

В «Бэнь цао ту цзине» Су Сун помимо медицины и фармакологии уделил мно-

го внимания зоологии, металлургии, минералогии и технологии. В частности,

писал об особой форме сколов, возникающих при раскалывании минералов

и определяемых их кристаллич. структурой. Он рассмотрел происхождение

слюды, разделив ее на 8 типов. По Су Суну, киноварь возникает в земле на

глубине в неск. метров, а местные жители находят ее на основе «ростков». По-

следние, надо думать, являются поднимающимися к поверхности земли тон-

кими жилами киновари, имеющими, согласно совр. представлениям, гидро-

термальное происхождение. В каноне сообщается, что «зеленый портулак»

(Portulaca oleracea), растущий в местах с залежами минералов, содержащих

ртуть, также содержит нек-рое количество металлической ртути, к-рая м.б.

извлечена осторожным толчением растения и его высушиванием. Она выде-

ляется и при естественном разложении. Су Сун указывал, что из 6 кг высу-

шенного портулака можно получить ок. 250 г ртути.

** Старцев П.А. Очерки истории астрономии в Китае. М., 1961;

Needham J. Science and Civilisation in China. Vol. III. Cambr., 1959.

B.E. Еремеев

tt i

% H

« г

Î <

! Ä !

e % % $

1 Ä X t

)f

î

• J

fr *

- A

fv-L,

е=ч§

» "»f

t

V

1

я

к,

:

У

\

A

i

r

i

p *

fe \

V.

*

r-a*

4.

4

1Л

4

M

Щ

л*'

'v

f

J

I^S

wr.

: *

k

*

1 &

i

A

tt'

ь

f

4-

» >» ii

àr-Э

* Су Вэй-гун вэнь цзи (Собр. творений Су, Князя [государства] Вэй) /

Ред. Ван Го-цэ, Гуань Чэн-сюэ, Янь Чжун-ци и др. Кн. 1, 2. Пекин,

1988; Синь и сян фа яо цзяо чжу («Сущность нового образца

[армиллярного] прибора и символизирующего [небо глобуса]» с прав-

кой и коммент.) / Правка и коммент. Ян Юн-гай, Гуань Чэн-сюэ.

Чанчунь, 1990. ** Гуань Чэн-сюэ. Сун Ляо Ся Цзинь Юань кэсюэ цзишу

ши (История науки и техники [эпох] Сун, Ляо, [Си] Ся, Цзинь, Юань).

Чанчунь. 1990, с. 32—52; Гуань Чэн-сюэ, Ян Юн-гай. Су Сун юй «Синь

и сян фа яо» яньцзю (Исслед. Су Суна и «Сущности нового образца

[армиллярного] прибора и символизирующего [небо глобуса]»). Чан-

чунь, 1990; Дэн Гуан-лу, Ван Чжэнь-и. Су Сун // Чжунго гудай кэсюэ-

цзя (Др.-кит. ученые). Пекин, 1959, с. 123—133; Синь бянь Су ши да

цзу пу (Заново составленные большие генеалогические анналы рода

Су) / Сост. Янь Чжун-ци, Су Жу-цянь, Су Кэ-фу. Чанчунь, 1994; Су

Сун юй «Бэнь цао ту цзин» яньцзю (Исслед. Су Суна и «Изобрази-

тельного канона корней и трав») / Сост. Су Кэ-фу, Гуань Чэн-сюэ,

Дэн Мин-лу, Янь Чжун-ци. Чанчунь, 1991; Чжунго Сун дай кэсюэ-цзя

Су Сун (Кит. ученый эпохи Сун — Су Сун) / Сост. Янь Чжун-ци,

Гуань Чэн-сюэ. Чанчунь, 1986; Miyashita S. Su Sung

11

Sung Biographies /

Ed. by H. Franke. Bd 3. Wiesbaden, 1976, S. 969-970; Needham J.,

Wang Ling, Price D.J.S. Heavenly Clockwork. Cambr., 1960, p. 5-9;

Unschuld

P. U.

Pen-ts'ao 2000 Jahre tradit. pharmaz. Lit. Chinas. München,

1973, S. 59-62.

А. И.

Кобзев

«Сыма фа», «Сы-ма фа». Самый краткий из классич. военных трактатов древ-

него Китая, вошедший в «У цзин ци шу» («Семикнижие военного канона») /

«У цзин» [1] (см. т. 1, там же Бин-цзя). Смысл назв. может истолковываться

по-разному, в зависимости от понимания бинома «сы ма» как назв. должности

сы-ма («колесничий», «конюший», «полководец») либо фамилии Сыма. В па-

мятнике, помимо военной орг-ции, администрации, поддержания воинской

дисциплины, общ. принципов стратегии и их тактич. применения, затраги-

ваются проблемы законодательства, гос. политики, обществ, ценностей, что

делает возможным расширительное толкование назв. «Сыма/Сы-ма фа» —

«Методы/Образцы, [к-рыми руководствуется] полководец» или «Методы/об-

разцы [управления и военного дела] Сыма». Бань ГУ (I в. н.э.; см. т. 1,3, 4)

в библиогр. главе «Хань шу» («Книга [об эпохе] Хань», цз. 30; см. т. 1,4)

поместил «Сыма/Сы-ма фа» в разд. ли [2] («ритуалы»; см. т. 1) под назв.

«Цзюнь ли Сыма/Сы-ма фа» («Военно-ритуальные методы/Образцы Сыма»).

Текст известен также под назв. «Гу Сыма/Сы-ма бин фа» («Древнее военное

искусство Сыма» или «Военные методы/Образцы древних полководцев»).

Одна из версий отождествляет «Сыма фа» с текстом, созданным в царстве Ци

в правление Вэй-вана (378-343 до н.э.). В первом офиц. историко-энцикло-

педич. своде «Ши цзи» («Исторические записки», рубеж II—I вв. до н.э.; см.

т. 1, 4), в гл. 64 «Сыма Жан-цзюй ле чжуань» («Жизнеописание Сыма Жан-

цзюя») утверждается, что Вэй-ван приказал сановникам восстановить древ-

ние трактаты по воен. искусству (букв. «Сы-ма бин фа»

—

«Военное искусство

колесничих», от ставшего впоследствии фамилией древнего титула сы-ма —

«управляющий лошадьми», «колесничий», по др. толкованиям

—

«военачаль-

ник», «конюший» и т.п.; да сы-ма — «великий колесничий», т.е. военный ми-

нистр).

В

свод были включены соч. циского полководца кон. VI в. до н. э. Тянь

Жан-цзюя, к-рому якобы и был дарован титул сы-ма в качестве фамилии,

вследствие чего трактат был назван «Сыма Жан-цзюй бин фа» («Сыма Жан-

цзюй о военном искусстве»). Согласно устойчивой традиц. точке зрения,

текст восходит к знаменитому Гуань Чжуну (Гуань-цзы; см. т. 1, там же « Гуань-

цзы»), советнику правителя царства Ци, Хуань-гуна (сер. VII в. до н.э.), а изло-

женные в памятнике идеи — к Цзян тай-гуну (см. также т. 2), легендарному

советнику чжоуского Вэнь-вана и основателю удела (впоследствии царства)

Ци; воплощение этих идей Гуань Чжуном помогло Хуань-гуну добиться ста-

туса «гегемона» (6а

[

/])

—

выборного лидера удельных правителей. Соотнесе-

ние трактата в обеих версиях с царством Ци обусловлено образом Цзян тай-

гуна, легендарного основателя этого удела, как создателя военной теории,

традиции к-рой поддерживались в Ци.

Совр. текст «Сыма фа», вероятно, представляет собой отд. уцелевшие фраг-

менты свода и в целом относится к IV в. до н.э. Сохранилось пять глав-

пяней [.?]: гл.

1

«Жэнь бэнь» («Основание гуманности»); гл. 2 «Тянь цзы чжи и»

(«Обязанности сына Неба»); гл. 3 (Дин цзюэ) («Определение рангов»); гл. 4

«Янь вэй» («Четкие позиции»); гл. 5 «Юн чжун» («Использование войск»).

Согласно доктрине «Сыма фа», военные действия стали необходимым средст-

вом наказания зла тогда, когда «прямота» (чжэн [/]), управлявшаяся «долгом/

справедливостью» (и [1]), вытекавшим из «гуманности» (жэнь [2]; обе ст. см.

т. 1), уже не достигала своих нравственных и полит, целей. Война — способ

покарать того, кто «не подчиняется приказам, нарушает порядок, отвора-

чивается от добродетели или нарушает [естественный порядок вещей,

соответствующий] ходу [установленных] Небом сезонов» (гл. 1). Война до-

пустима, если устранение немногих «сохраняет жизнь народу»; для унич-

тожения государства, к-рое «ненавидит свой народ»; для того, чтобы «войной

остановить войну» (и чжань чжи чжань) (гл. 1). Для государства губительны

как «любовь к войне», так и «забвение войны». Гражданские и военные сферы

следует разделять: при взаимопроникновении они равно угрожают доб-

родетели народа; «этико-ритуальная благопристойность / ритуал» ли [2] со-

относится с «законом/образцом» фа [1] (см. т. 1, 2) «как внутреннее и внеш-

нее» (гл. 2).

Правитель должен всемерно избегать нарушения закономерностей с.-х. се-

зонов (т.е. отвлекать народ от своевременного выполнения с.-х. работ) и из-

нурения народа. Это касается как своей страны, так и противника: т.о. соблю-

дается императив «любви к народу» (айминь). Боевые действия надо вести, не

нанося вред народу даже «преступного» государства: нельзя «вредить его ду-

хам», разорять охотничьи угодья, жечь дома и вырубать леса, забирать скот,

зерно и орудия труда; следует гуманно относиться к старым и малым, к взрос-

лым, пока они не вступили в бой, к раненым (гл. 1).

Возможность использования воинов в бою зависит от их боевой подготовки,

нравов и обычаев (гл. 4). Важна управляемость войск в бою: барабаны и флаги

предназначены для разных видов войск и даже для «головы и ног», т.е. для

передачи предварительных и исполнительных команд (гл. 4). Полководец

соотносит свои планы с возможностями войск: осуществляет то, чего желают

его воины, и вынуждает противника к тому, чего тот стремится избежать. Он

соблюдает баланс дисциплинарной собранности и отдыха, дабы войска могли

избежать как переутомления, так и расхлябанности (гл. 5), обязан тщательно

оценивать силы и возможности противника, атаковать уязвимые места, ис-

пользовать преимущества местности, согласовывать свои действия с Небом,

в т.ч. с его предзнаменованиями.

Победа достигается за счет «энергийной» внутр. силы, «пневмы»-ци [1] (см.

т. 1), воплощающей психоэмоциональное состояние людей. Напряженность

ци

[

/] воинов и единство их сердец так же важны, как определенность пози-

ций и суровость адм. мер. Средства воздействия на ци [/] — произнести

в нужный момент ритуальную клятву правителя и/или полководца; сжечь

мосты и уничтожить припасы; написать «прощальное письмо»; «выбрать луч-

ших людей и подготовить оружие» («увеличение силы людей»), «оставить по-

зади штаб и мало припасов» («открыть сердца людей») и т.п. (гл. 5).

Награды и наказания, по «Сыма фа», возникли на определенном этапе дегра-

дации миропорядка, с появлением дин. правления. Этот способ укрепления

армии развивался постепенно: от применения исключительно наград при

легендарной дин. Ся к использованию исключительно наказаний дин. Шан

и далее к сочетанию наград и наказаний дин. Чжоу (гл. 2). «Истинный прин-

цип» воздействия на войска — в правильном использовании ситуации, без

шаблонных повторов: разделение «достижений и похвал» с войсками в случае

победы; умножение наград и ужесточение наказаний перед битвой; принятие

на себя вины за поражение; принесение клятвы и занятие позиций впереди

войск в случае вынужденного повторного сражения (гл. 4). Особенность

«Сыма фа»

—

рекомендация не награждать за большие победы, дабы избежать

«различий между людьми», несущих похвальбу и раздоры, и не наказывать

никого при сокрушительных поражениях, чтобы выше- и нижестоящие раз-

делили ответственность за бесчестье и старались избежать его в будущем. Если

войска напуганы, бессмысленно угрожать жестокими наказаниями, надо на-

помнить людям об их жизненных целях и проследить за выполнением ими

своих обязанностей (гл. 4).

Подготовка полководца к бою включает: изучение противника, расчет со-

отношения сил и средств, различение ложного преимущества; сосредоточе-

ние сил в нужный момент после рассредоточения; содействие взаимопонима-

нию между подчиненными. Принципы управления боем не конкретизируют-

ся, постулируется лишь возможность в любом случае, даже при малочислен-

ности своих войск, применить тактическое построение, несущее победу.

Столь же обобщенно описаны средства психологич. воздействия на против-

ника: лишить его намерения сражаться, оставив ему проход для бегства; не

ставить противника в безвыходное положение, когда он вынужден отчаянно

сражаться; сеять сомнения и колебания в умах вражеских воинов.

В тексте ощущается сильное влияние конфуцианства с его апологией добро-

детели (дэ [1]; обе ст. см. т. 1). «Устрашающая сила» (вэй [2\) армии м.б. из-

быточной, и тогда «люди дрожат от страха», забывая о долге/справедливости,

нарушается экономич. жизнь об-ва, а «чиновники обижают народ»; и недо-

статочной, когда во власти используют людей хитрых и злых, воинственных,

вздорных, надменных и наглых (гл. 2). Т.о., к нарушению баланса в ту или

иную сторону приводит забвение нравственных принципов. Идея баланса

противоположностей и соблюдения «меры», общ. для всех военных трактатов,

прямо постулируется в гл. 2 («армия в походе прежде всего блюдет меру, чтобы

сила людей применялась соответственно») и пронизывает разные части трак-

тата: рассуждения о сочетании собранности и расслабленности, избежании

перекоса в состоянии «устрашающей силы», использовании длинного и ко-

роткого оружия («длинное защищает короткое, короткое спасает длинное»

[гл. 2]), «легких» и «тяжелых» войск и т.п. В то же время соположение «ри-

туала» ли [2] и закона (фа [/]) как внутр. и внеш., а гражданского («культуры»-

вэнь; см. т. 1, 3) и военного («воинственности/насилия»-^ [2]) как соответ-

ственно левого (ян

[

/]) и правого (инь

[

/]; см. Инь—ян в т. 1) постулирует и их

разграниченность, и единство как разных сторон целостности: важнейшего

(субстанции) и второстепенного (проявления, акциденции) (гл. 2; ср. Ъ«-юн

в т. 1). В гл. 4 говорится о «равновесии» (цюань) «основы и концов», под

к-рыми понимались соответственно созидающие культуру этико-ритуальные

установления и насильственно регулирующие законы. Использующий «кон-

цы» преуспевает в военном деле больше, нежели применяющий «основу», —

очевидный акцент на разграничение «гражданских» (вэнь) функций правителя

и «военных» (у [2])

—

полководца. Трактат включает и положения легизма (см.

т. 1), в частности, о необходимости суровых наказаний (предания казни) за

мелкие нарушения как средстве предотвращения тяжких преступлений (гл. 3).

Мн. пассажи «Сыма фа» ритмизованны, текст афористичен и удобен для дек-

ламации (рецитации) и запоминания, поэтому с эпохи Сун широко исполь-

зовался в качестве учебника по военному делу. Древнейший из его сохра-

нившихся экземпляров

—

эпохи Юж. Сун (1127-1271).

* У-цзин: семь военных канонов древнего Китая / Пер. Р.В. Котенко;

исслед. и примеч. Р. Сойера, 1993. СПб., 2001; Сыма фа цзиньчжу цзинь

и («Сыма фа» с совр. коммент. и пер. на совр. яз.) / Коммент. и пер. Лю

Чжун-пин. Тайбэй, 1977; The Seven Military Classics of Ancient China/Тг.

by R.D. Sawyer, Mai-chiin Sawyer. Boulder etc., 1993. ** Сюй Бао-линь.

Чжунго бин шу тунлань (Очерк военной лит-ры Китая). Пекин, 1990.

А. Г. Юркевич

Сюй Г^ан-ци, Сюй Цзы-сянь, Сюй Сюань-ху, Павел Сюй. 24.04.1562,

Шанхай, — 8.11.1633, Пекин. Математик, астроном, полит, деятель и самый

влиятельный кит. новообращенный христианин в XVII в. В 1600 познако-

мился с Маттео Риччи, к-рый в 1603 крестил его, дав имя Павел. В 1601 при-

ехал в Пекин сдавать экзамены на высшую степень цзинь ши («продвинутый

ученый», см. Кэ цзюй), занял седьмое место, но из-за нек-рых формальностей

не получил ее. При второй попытке весной 1604 блестяще сдал экзамены

и был направлен в Ханьлинь академию (см. т. 1). Снял дом рядом с резиден-

цией Риччи и перевез в Пекин свою семью.

Первым из своих соотечественников стал переводить европ. лит-ру на кит. язык.

В сотрудничестве с Риччи перевел много книг по математике, гидравлике и

географии. Самым известным был перевод первых шести кн. «Элементов/

Начал» («Цзи-хэ юань-бэнь») Евклида, изданный в 1607 и оказавший большое

влияние на кит. математику. Сюй Гуан-ци хотел перевести и оставшиеся книги,

но Риччи посчитал, что они будут совершенно непонятны китайцам. При

переводе они использовали лат. комментарий, изданный Клавиусом в 1574.

Работали они так: Риччи объяснял содержание исходного текста Сюй Гуан-ци,

а тот записывал понятое. Приспосабливаясь к сугубо практичному подходу ки-

тайцев к математике, Сюй Гуан-ци объяснил в предисл. связь содержания

«Элементов» с календарем, музыкой и технологией. Новые термины, изобре-

тенные им для обозначения точки, кривой, параллельной линии, острого или

тупого угла и т.д., скоро стали частью кит. математики. Также был принят его

стиль вычерчивания геометрич. фигур и их иероглифич. обозначений.

Под влиянием Риччи Сюй Гуан-ци признал кит. культуру уступающей

западной, в частности, считал кит. математику менее развитой, чем европей-

ская. Однако он не мог судить о ней объективно. В его время замечательные

успехи китайцев в алгебре были в значительной степени забыты. Смысл

метода тянь юань («небесного элемента»), блестяще изложенного в XIII в. Ли

Е, уже не понимали в Китае. Даже «Цзю чжаи суань шу» («Правила счета

в девяти разделах») был почти неизвестен, и сам Сюй Гуан-ци никогда не

читал этот математич. трактат. В то время собрание математич. классики

«Суань цзин ши шу» («Десять книг счетного канона») считалось потерянным.

Сюй Гуан-ци полагал эту потерю несущественной, уподобляя утрате «изно-

шенных туфель». Он предсказывал, что скоро многие в Китае будут изучать

«Элементы», и оказался в значительной степени прав: когда в Китае были

основаны зап. школы (си сюэ), изучение европ. геометрии в них стало обя-

зательным.

Сюй Гуан-ци был заинтересован в календарной реформе прежде, чем встретил

Риччи, к-рый понимал, что преобразование кит. календаря на основе зап.

знаний будет способствовать распространению христианства в Китае. Европ.

астрономию Сюй Гуан-ци и мн. др. китайцы приняли с воодушевлением. Осо-

бенно их потрясло точное предсказание с ее помощью солнечного затмения

15.12.1610, тогда как предсказания Астрономического бюро оказались оши-

бочными. После этого случая Сюй Гуан-ци и миссионер Сабатино де Урсис

(1575-1620) добились издания указа, предписывавшего им заняться рефор-

мой календаря. И хотя затем император приостановил его действие, они со-

ставили программу реформы.

В 1629 кит. пр-во объявило конкурс с целью определить, кто бы мог наиболее

точно предсказать время солнечного затмения, к-рое должно было произойти

21 июня того года. Из трех конкурирующих подходов — китайского, арабо-

мусульманского и западного — последний, представленный Сюй Гуан-ци,

оказался самым точным. В результате в 1630 Сюй Гуан-ци стал помощником

главы ведомства обрядов и главой вновь созданного Календарного бюро. На

службу в бюро он пригласил Ли Чжи-цзао (1565-1630) и миссионеров Иоанна

Адама Шаля фон Белла (1592—1661), Николая Лонгобарди (1565—1655) и Те-

рентиуса (Иоанн Шрек, 1576—1630). Перед ним была поставлена задача ис-

правления существовавшего календаря. После смерти Сюй Гуан-ци эту работу

продолжил Адам Шаль. Новый календарь, принятый в 1645, получил назв.

Ши-сянь-ли.

Сюй Гуан-ци первым из китайцев использовал телескоп, к-рый в 1618 привез

иезуит Терентиус, для наблюдений за солнечными и лунными затмениями.

Следуя европ. правилам, он ввел в Китае деление окружности на 360° (вместо

традиционного 365'Д)

и

предложил разметку земного шара по широтам и

долготам. По его проекту изготовили неск. астрономических инструментов

(армиллярная сфера, эклиптический теодолит, секстант и др.), к-рые уста-

новили в 1629 в Пекинской обсерватории Гуань-сян-тай (Башня для наблю-

дений [небесных] явлений).

В последние годы жизни Сюй Гуан-ци был чрезвычайно влиятельной фигурой

при дворе. После того как в 1621 маньчжуры нанесли сокрушительное пора-

жение армии Мин, Сюй Гуан-ци и Ли Чжи-цзао убедили императора исполь-

зовать против них зап. пушки, к-рые можно было привезти из Макао. Перво-

начально эффективная, эта стратегия дала сбой после смерти Сюй Гуан-ци,

когда маньчжуры стали также приобретать зап. оружие и изучили европ. тех-

нологию плавки железа, что стало одной из причин их победы над дин. Мин

в 1644.

Сюй Гуан-ци известен еще как автор с.-х. энциклопедии «Нун чжэн цюань

шу» («Полный [свод] писаний об управлении земледелием»), к-рая подвела

итог многовековому развитию традиц. науки о земледелии. Этот монумен-

тальный труд из 60 цзюаней и 12 тематич. разделов не был им завершен, и его

окончательная подготовка к изданию бьиа сделана уже посмертно.

**

Дубровская Д.В. Миссия иезуитов в Китае. М., 2001; Старцев П.А.

Очерки истории астрономии в Китае. М., 1961; Фишман О.Л. Китай в

Европе: Миф и реальность (ХШ-ХУШ вв.). СПб., 2003; Сунь Фу. Сюй

Гуан-ци хэ Нун чжэн цюань шу (Сюй Гуан-ци и [его] «Полный [свод]

писаний об управлении земледелием»). Пекин, 1959; Сюй Гуан-ци

цзинянь луньвэнь цзи (Сб. статей, посвященных юбилею Сюй Гуан-

ци). Пекин, 1963,

В.Е. Еремеев

Сюй Ся-кэ, Сюй Чжэнь-чжи. 1586, Цзянъинь, — 1641. Знаменитый путе-

шественник. С 1607 свыше 30 лет странствовал по наиболее удаленным

и диким частям империи, терпя множество невзгод и страданий, в т.ч. голод

и ограбления. Часто ему помогали местные ученые или монахи, заказы-

вавшие написание истории их монастырей. Во время путешествий он еже-

дневно записывал свои наблюдения. Часть из этих записей была потеряна

еще при жизни автора, часто раздававшего записи своим знакомым, их не

возвращавшим. Сюй Ся-кэ умело анализировал топографические детали,

открыл нек-рые закономерности в расположении горных и речных систем

Китая. Его гл. науч. достижения — следующие. Во-первых, обнаружение

того, что р. Цзиныпацзян является верхними водами Янцзы. Это долго оста-

валось неизвестным из-за огромного обходного пути, к-рый она совершает

вокруг гор Лунаньшань к югу от уезда Нинъюань (пров. Хунань). Во-вторых,

установление факта, что Нуцзян (Салуин) и Ланьцанцзян (Меконг)

—

разные

реки. В-третьих, открытие истинного истока Западной реки (Сицзян) в Гуй-

чжоу в Гуандуне.

** Зайчиков

В. Т.

Путешественники древнего Китая и географические

исследования в Китайской Народной Республике. М., 1955.

В.Е. Еремеев

Сюй Тэ-ли. 01.02.1877, уезд Чанша, пров. Хунань,

—

28.11.1968. Педагог рево-

люционного направления, выдающийся организатор школьного дела в осво-

божденных коммунистами р-нах в 1930-1940-х. С 18 лет занимался адми-

нистративной работой в школе. В 1905 поступил на ускоренные волостные

педагогич. курсы, с 1906 преподавал в женской школе южного пригорода

г. Чанша, начал издавать первый в провинции педагогический журн. «Чжоу-

нань цзяоюй» («Образование в южном пригороде [Чанша]»). В 1911 активно

участвовал в организации восстания в Чанша. После Синьхайской революции

занимал посты зам. председателя Временной национальной ассамблеи (пар-

ламента) пров. Хунань, начальника отдела образования провинции. С 1913

перешел на преподавательскую работу в Первый педагогич. ин-т провинции.

В 1919 отправился во Францию, где организовывал начальные школы и пе-

дагогич. училища нового типа, в частности для девочек. В 1924 вернулся на

родину и включился в революционную борьбу, вступил в Гоминьдан, был

назначен зав. промышленным и с.-х. отделом горкома партии в Чанша, зав.

отделом образования Крестьянской ассоциации провинции. В 1927 вступил

в КПК, участвовал в Наньчанском восстании. В 1928 отправился в Москву

учиться в Ун-те трудящихся Китая, в 1930 возвратился в Центральный совет-

ский район, где включился в работу по ликвидации неграмотности и ор-

ганизации школьного дела, участвовал в создании первого военного училища

для Китайской Красной армии. С 1931 по 1934 исполнял обязанности на-

чальника народного комитета образования Советского р-на, а в 1934 назначен

министром образования пр-ва приграничного р-на Шэньси—Ганьсу-Нинся.

С 1937 — представитель ЦК КПК в пров. Хунань. В 1940 возвратился в Янь-

ань, где стал президентом Академии естественных наук и зам. начальника от-

дела пропаганды ЦК КПК. После 1949 занимался педагогич. исследованиями

в Отделе пропаганды ЦК КПК.

Сюй Тэ-ли

—

автор теории национальных типов и форм обучения в аграрной

стране в условиях военного времени, к-рую разработал на базе концепций

«новой демократии» и марксистско-ленинской методологии. Его осн. мысль

в том, что структура и уровень образования в стране должны приспосабли-

ваться к уровню и структуре ее текущего экономич. развития. Активный про-

тивник догматич. заимствования опыта развитых индустриальных стран, в т.ч.

СССР. Выдвинул тезис «народ создает школы, государство помогает». Стал

одним из осн. разработчиков концепции сочетания в обучении теории с прак-

тикой, соединения образования с производительным трудом как средства

привлечения к школе беднейших слоев населения. Выступал за введение про-

фессионального обучения на широкой общеобразовательной основе. Являлся

активным пропагандистом научно-технич. просвещения молодежи.

Осн. труды: «Цзэньмэян фачжань вомэнь ды цзыжань кэсюэ» («Как развивать

наши естественные науки»), «Цзэньмэян сюэси чжэсюэ» («Как изучать

философию»), «Цзеда гуаньюй цзяоюй фанчжэнь ды цзигэ вэньти» («Отвечаю

на нек-рые вопросы по поводу курса в образовании»), «Циннянь ды сюэси

вэньти» («Проблемы учебы молодежи»), «Лунь гоминь гундэ» («О граждан-

ской нравственности»), «Путун сюэсяо ды сысян цзяоюй» ( «Идеологическое

воспитание в общеобразовательной школе»).

* Сюй Тэ-ли цзяоюй вэнь цзи (Собрание педагогических сочинений

СюйТэ-ли). Пекин, 1979.

Н.Е. Боревская

Сюй Юэ. Ок. 160, Дунлай, пров. Шаньдун, — ок. 221. Астроном, математик

и философ. Ученик Лю Хуна, изв. ученого, работавшего в Имп. обсерватории,

где впоследствии Сюй Юэ стал заниматься реформированием календаря. Есть

сведения, что он написал не сохранившийся коммент. к «Цзю чжан суань шу»

(«Правила счета в девяти разделах»), к-рый предшествовал гл. комментарию

Лю Хуя (2-я пол. 111 в.), по всей видимости, с ним не знакомого. Сюй Юэ

приписывается трактат «Шу шу цзи и» («Заметки для потомков об искусстве

чисел / правилах вычислений», «Арифмологический мемуар»; частичный рус.

пер.: C.B. Зинин, 1985), к-рый ок. 570 снабдил комментарием Чжэнь Луань

(частичный рус. пер.: C.B. Зинин, 1986), возможно, истинный автор всего

текста (Цянь Бао-цун) или его начальной части (C.B. Зинин). Этот коммент.

несет осн. смысловую нагрузку и значительно превосходит по объему «исход-

ный текст», к-рый сам по себе малопонятен. Несмотря на общ. туманность,

«Шу шу цзи и» после редактирования Ли Чунь-фэном был отобран для импе-

раторских экзаменов в 656 и вошел в «Суань цзин ши шу» («Десять книг счет-

ного канона»/« Математическое десятикнижие») в 1084. Он включен также

в даос. «Дао цзан» («Сокровищница Пути-дао»), поскольку содержит нумеро-

логическую, в соответствии с названием (шу шу — «искусство чисел/вычис-

лений»/«арифмология/аритмология» — раздел «учения о символах и числах/

нумерологии» — сяншучжи-сюэ; см. т. 1), интерпретацию космологич. схем

эпохи Хань (Великое единое

—

тай-и; см. т. 2; три материала

—

сань цай, пять

элементов — у син, 9 путей-дао и т.п.; см. т. 1) в духе даос, «внутренней ал-

химии» (нэй дань) и начинается с видоизмененной мнемонич. формулы дыха-

тельной техники: «Золотой тигр [появился] в небесных вратах, втягивая [со-

кровенный] источник, испуская [пневму-]цзин [3] (см. т. 1)» (пер. C.B. Зини-

на), — присутствующей в др. алхимич. трактате «Дао цзана». В зачине фигу-

рируют знаток шу шу со священной горы Ткйшань (см. т. 2) Лю Гуй-цзи и его

наставник — «неизвестный миру» преждерожденный с горы Тяньмушань

(Тяньму сяньшэн), к-рый идентифицируется со знаменитым основателем

даос, религиозного течения «пути правильного/истинного единства» (чжэнъи-

дао; см. т. 1) «небесным наставником» (тянь ши [2]) Чжан Дао-лином (Чжан

Лином, II в.). Затем возникает образ изобретателя цифр Ли Шоу

—

советника

одного из гл. авторитетов религиозного даосизма (см. Хуанлао-сюэпай в т. 1),

Хуан-ди (Желтого императора/Первопредка; см. т. 2), который в итоге высту-

пает первоисточником сообщаемых знаний.

«Шу шу цзи и» условно делится на две части. В первой, построенной как диа-

лог с описанием жизненных ситуаций, наиболее комментированной и содер-