Титаренко М.Л., Кобзев А.И., Лукьянов А.Е. Духовная культура Китая: энциклопедия в 5 томах. Том 5: Наука, техническая и военная мысль, здравоохранение и образование

Подождите немного. Документ загружается.

(цзин [/]) и перед историко-географич. (ши \ 9\) и художественно-эссеистич.

(цзи [6]) произведениями, образуют разд. цзы [3\, включающий в себя пре-

имущественно филос. подраздел чжу цзы [1]. Подобная систематика достигла

апогея в «Аннотированном сводном каталоге всех кн. четырех хранилищ»

(«Сы ку цюань шу цзун му ти яо»; см. «Сы ку цюань шу» в т. 4) — грандиозном

библиогр. описании Императорской б-ки, составленном в 1773—1782, и со-

хранялась до кон. Кит. империи в 1911, воплотившись, напр., в известной

библиогр. «Шу му да вэнь» («Ответы на вопросы о названиях книг»), начатой

Чжан Чжи-дуном (1837-1909; см. т. 4) в 1875 и законченной Мяо Цюань-сунем

(1844- 1919).

В идеологич. баталиях кон. XIX — нач. XX в., касавшихся секуляризации кон-

фуцианства, был поставлен вопрос об отказе от особого статуса канонов среди

филос. трактатов и святомудрых среди философов, результатом чего явилась

реанимация исходных доханьских смыслов терминов цзы [5j и чжу цзы [/].

Если изв. офиц. текстолог и каноновед Юй Юэ (1821

—

1907) в труде «Чжу цзы

пин и» («Взвешенное обсуждение всех философов») среди 15 важнейших

филос. трактатов древности не рассматривал ни сочинения Конфуция, ни

Мэн-цзы (см. т. 1), то, напротив, революционно настроенный оппозиционер

Чжан Бин-линь (1869—1936; см. т. 1, 4), находясь в 1906 в эмиграции в Токио,

опубликовал «Чжу цзы сюэ люэ шо» («Общее изъяснение учений всех фило-

софов»), где развил теорию Лю Сяна и Лю Синя о социально, а не духовно или

даже «богодухновенно», детерминированном происхождении филос. школ,

и в первую очередь конфуцианства. Поэтому же отсутствовавшие в собр.

1875-1877 «Эр ши эр цзы» («Двадцать два филос. трактата») каноны «Лунь

юй» Самого Святомудрого (чжи шэн) Конфуция и «Мэн-цзы» Следующего за

Святомудрым (я шэн) Мэн-цзы после ликвидации их офиц. культа были

включены в 1935 в сходный свод из 26 осн. филос. текстов древности «Чжу

цзы цзи чэн» («Завершенное собрание всех филос. трактатов» / «Корпус фи-

лософской классики»).

В то же время, однако, продолжала действовать система выделения цзы [J)

в универсальной 4-частной классификации продуктов духовного тв-ва, что

выразилось в публикации колоссальных многотомных книжных серий-

библиотек, подводивших своеобразный итог достижениям традиц. культуры:

«Сы бу цун кань» («Свод публикаций по четырем разделам», 1919—1936), «Сы

ку цюань шу чжэнь бэнь чу цзи» («Начальное собрание драгоценных томов из

всех книг четырех хранилищ», 1934—1935), «Сыбубэйяо» («Главное в полноте

[всех произведений] по четырем разделам», 1936). Слегка видоизменяясь, эта

система сохраняется до сих пор: напр., в совр. словаре «Чжунго жу-сюэ цы-

дянь» («Словарь кит. конфуцианства», 1989) вся классическая конф. лит-ра раз-

делена на историко-теоретические компендиумы (цзун \4\), каноны (цзин [/]),

филос. трактаты (цзы [J]) и сборники (цзи [6]).

См. также ст. Самоопределение китайской философии в т. 1

** Алексеев В.М. Труды по китайской литературе. Кн. 1. М., 2002,

с. 52—56; Кобзев А.И. Категория «философия» и генезис философии

в Китае // Универсалии восточных культур. М., 2001, с. 200-219;

[Кроль Ю.Л.\ Раздел «Философы» Цзы бу // Бахтин Б.Б. и др. Каталог

фонда китайских ксилографов Ин-та востоковедения АН СССР. Т. 1.

М., 1973, с. 40—42; Меньшиков Л.Н. Рукописная книга в Китае I тыс.

до н.э. // Рукописная книга в культуре народов Востока. Кн. 2. М.,

1988, с. 159—173; Жэнь Сун-жу. Чжунго дяньцзи чжиши цзин цзе (По-

дробные разъяснения кит. книговедения). Сянган, 1966; Kang Woo.

Histoire de la bibliographie chinoise. P., 1938.

А.И. Кобзев

Цзэн Го-фань, Цзэн Цзы-чэн, Цзэн Бо-хань, прозе. Ди-шэн. 26.11.1811, Бай-

янпин в Сянсяне (совр. уезд Шуанфэн) пров. Хунань, — 12.03.1872, Нанкин.

Полит, и воен. деятель, подавлявший восстание тайпинов (1850—1866) и «фа-

кельщиков» (нянь-цзюнь, 1853-1868), возглавлявший политико-идеологич.

«движение [за усвоение] заморских дел» (ян у юньдун) и «[движение за] само-

усиление» (цзы цян), сановник с титулом маркиза (хоу [3]), мыслитель, ученый

и литератор. Происходил из бедной крестьянской семьи. В 1832 получил

первую ученую степень сю цай, в 1838 высшую цзинь ши (см. Кэ цзюй) и в том

же году был принят в Ханьлинь академию (см. т. 1). В 1849 стал одним из

руководителей Ведомства церемоний, затем занимал высшие посты в др.

ведомствах. Посланный в 1852 проводить гос. экзамены в пров. Цзянси,

с полпути вернулся на родину для соблюдения траура по умершей матери,

однако уже в нач. след. года получил высочайший указ заняться в своей пров.

Хунань орг-цией отрядов самообороны для защиты от тайпинов и создал

более боеспособную, чем регулярные войска, хорошо вооруженную Хунань-

скую армию (Сян цзюнь), численность к-рой доходила до 50

ООО

бойцов и к-рая

стала провозвестником региональных армий будущих милитаристов. В борьбе

с повстанцами использовал как сухопутные, так и водные войска, в частности,

к 25.02.1854 сформировал флотилию из 240 судов с пятью тыс. моряков. В 1860

назначен наместником (цзун-ду) пров. Цзянсу, Аньхой и Цзянси и уполно-

моченным по борьбе с тайпинами на юге страны. Его младший брат генерал

Цзэн Го-цюань (1824-1890) 19.07.1864 захватил Нанкин, к-рым повстанцы

владели 11 лет, что привело к гибели их лидеров Хун Сю-цюаня и Хун Жэнь-

ганя (обе ст. см. т. 1) и в конечном счете подавлению восстания. За эту победу

Цзэн Го-фань получил титул маркиза первого ранга — Решительного и храб-

рого (И-юн-хоу), чего впервые удостоился гражданский чиновник, а также

назначение попечителем наследника престола (тай-цзы тай-бао). В 1864 вос-

становил провинциальные гос. экзамены в Нанкине и учредил в Аньцине

(пров. Аньхой) офиц. типографию для переиздания наиболее значимой

классики, пригласив в качестве редакторов известных ученых Ван Ши-до

(1802-1889), Мо Ю-чжи (1811-1871) и др. С 1865 он вновь наместник Цзянсу,

Аньхой и Цзянси, а с 1868 — столичной пров. Чжили (совр. Хэбэй). Оставаясь

приверженцем традиц. мировоззрения, веря в молитвы и заклинания, гадания

и геомантию (фэн шуй), напр., связывая свой карьерный рост с удачным рас-

положением могилы предка, вместе с тем как прагматик выступил с инициа-

тивой закупки на Западе военной техники и ее воспроизводства в Китае,

заимствования «заморской» науки и технологии. На основе собств. опыта

организации первого совр. арсенала в Аньцине (1861) и по рекомендации

(1863) первого кит. выпускника американского ун-та, инженера Жун Хуна

(1828—1912) основал со своим выдвиженцем и соратником Ли Хун-чжаиом

(см. т. 4) в 1865 в Шанхае Главное производственное управление Цзяннани

(Цзяннань чжицзао цзун цзюй; Цзяннань — «Южное заречье» — земли к югу от

Янцзы), ведавшее арсеналом и оружейным заводом. Полагал, что «путь

к самоусилению страны заключается в строительстве современных судов»

(меморандум трону от 17.10.1868), поэтому под его личным надзором

в 1868 с построенной в Шанхае верфи был спущен на воду и отправился

в Нанкин первый в Китае крупный пароход. Все это в целом явилось важ-

нейшим вкладом в технич. перевооружение страны. Летом 1871 он рассле-

довал грозивший обернуться войной кровавый бунт против франц. миссио-

неров в Тяньцзине, пошел на уступки суровым требованиям Франции, под-

вергся общественному осуждению и был отправлен в Нанкин. 18.08.1871

вместе с Ли Хун-чжаном подал доклад о посылке студентов за границу. На

след. год это предложение было принято, и первые 120 человек отбыли

в США, но Цзэн Го-фань уже скончался, получив посмертный титул князя

Культурной Правильности (Вэнь-чжэн-гун).

Солидаризируясь со столпами официального неоконфуцианства (см. т. 1) Тан

Цзянем (1778-1861) и маньчжуром ВоЖэнем (1804-1871; см. т. 4, с. 649-650)

в верном следовании «учению о принципе» (ли сюэ) Чэн И — Чжу Си (см. т. 1,

4), он, однако, разделял нек-рые положения альтернативного «учения о серд-

це» (синь сюэ

[

1]) Лу Цзю-юаня — Ван Ян-мина на основе общей традиции Цзы

Сы — Мэн-цзы (все см. т. 1). Считал «искренность» (чэн [1]) «суверенным

владыкой» (чжу цзай) и источником изменений всей тьмы вещей (у [3]) во все-

ленском «пространстве — времени» (юй чжоу; все ст. см. т. 1), тем, «благодаря

чему небо (тянь [1]; см. т. 1, 2) и земля не убывают, государства выстаивают,

а благодатные (дэ [1]) свершения/кармы (е [1]; все см. т. 1) достойных людей

могут увеличиваться и длиться». Обосновывая древнюю теорию «небесного

предопределения» (тянь мин), утверждал, что «принцип (ли [1]) и пневма

(ци [1]) зависят друг от друга, а предопределение (мин [1]; все ст. см. т. 1)

действительно владычествует над началом дарований», являясь «основой пяти

моральных устоев (у лунь; см. Сань ган у чан в т. 1)», приводящей к «богатству

и знатности, успешности и известности» («Сюнь син мин ли лунь» — «Теоре-

тич. суждения, толкующие природу и предопределение»). Учение (сюэ) — это

«восстановление [индивид.] природы» (фу син, см. Син [1] в т. 1) с помощью

провозглашенных в «Да сюэ» «выверения вещей» (гэ у; обе ст. см. т. 1) и «обре-

тения искренности помыслов (чэн и)» («Да Лю Мэн-жун шу» — «Ответное

письмо Лю Мэн-жуну»). Роль отдельной личности велика: «если сердца од-

ного-двух людей направлены к долгу/справедаивости (и [1]; см. т. 1), то и мас-

сы с ними устремляются к долгу/справедливости, а если сердца одного-двух

людей направлены к пользе/выгоде (ли [5]), то и массы с ними устремляются

к пользе/выгоде» («Юань цай» — «Обращение к истоку таланта»).

Как писатель, поэт, литературовед и филолог, Цзэн Го-фань был в XIX в. ли-

дером неоклассицистского Тунчэнского течения (Тунчэн пай; от назв. акаде-

мии в г. Тунчэн пров. Аньхой; см. т. 3, с. 143—144), возникшего в XVIII в., на-

следовавшего идеи Хань Юя (см. также т. 1) и стремившегося «изящной сло-

весностью (вэнь) выражать Путь-дао (обе ст. см. т. 1)» (вэнь и цзай дао),

т.е. включавшего в категорию вэнь канонические, историч. и философские

трактаты. Поскольку среди таковых 1-е место занимал канон «Чжоу и»

(«Чжоуские/Всеохватные перемены»), свою литературоведч. теорию Цзэн Го-

фань построил на его категориях, прежде всего «четырех символах» (сы сян;

обе ст. см. т. 1). Ратуя за «древнюю классичность» (гуя) и стиль «древних пись-

мен» (гувэнь; см. т. 3), вместе с тем признавал его неразрывную связь с анти-

подом — стилем «параллелизмов и пар» (пяньли), который затем пропаганди-

ровали Чжан Бин-линь (см. т. 1, 4) и Лю Ши-пэй (см. т. 1). Отстаивая литера-

турные прерогативы полуискусственного письменного языка вэньянь перед

стихийным напором разговорного байхуа (обе ст. см. т. 3), прибегал к грам-

матич. нововведениям, определяя иероглиф в именной функции как «знаме-

нательное слово в реальном употреблении», а в глагольной — как «знамена-

тельное слово в служебном употреблении».

В кон. XIX — нач. XX в. Цзэн Го-фань стал объектом резкой критики анти-

цински настроенных реформаторов и революционеров. Сунь Ят-сен (см. т. 1,

4) называл его «рабом маньчжуров». После свержения монархии в 1911, на-

против, консерваторы и традиционалисты объявили его труды классикой,

поскольку он умел удачно сочетать пропаганду исконно китайской (ханьской)

культуры со службой маньчж. двору и освоением зап. достижений. После

образования КНР Цзэн Го-фань получил крайне негативную оценку как па-

лач народного восстания тайпинов, став персоной нон-грата и в сов. кита-

истике. С началом реформ его историч. роль подверглась радикальному пере-

смотру, что выразилось в выпуске в свет с 1985 многотомного «Полного собра-

ния сочинений Цзэн Го-фаня» («Цзэн Го-фань цюань цзи») и публикации

в 1992 редактором этого издания Тан Хао-мином (см. т. 3) 3-томного романа

«Цзэн Го-фань». Благодаря такой переоценке ценностей сложился актуально

значимый образ сильного и талантливого человека из низов, поднявшегося на

интеллектуальную и социальную высоту и внесшего значительный вклад

в модернизацию Китая.

Цзэн Го-фань написал или составил ок. 40 произведений. Организовал выпуск

многих научных изданий, в частности «Цзянсу цзянь фу цюань ань» («Пол-

*

•ч

ч»

&

-Зи А

да

4

&

к

ш,

А

911

ный отчет о снижении налогообложения в Цзянсу», 1866) и «Цзянси цюань

шэн юй ту» («Изображения земель всей провинции Цзянси», 15 цз., 1868).

Посмертно его соч., доклады, письма и отдельные высказывания сведены

в «Цзэн Вэнь-чжэн-гун цюань цзи» («Полное собр. [соч.] Цзэна — князя Куль-

турной Правильности», 174 цз., 1876), «Цзэн Вэнь-чжэн-гун цзя шу» («Се-

мейные письма Цзэна — князя Культурной Правильности», 10 цз., 1876), «Цзя

сюнь» («Семейные наставления», 2 цз., 1876), «Шоу шу жи цзи» («Собст-

венноручные дневниковые записи», 40 цз., 1909), «Цзэн Ху чжи бин юй лу»

(«Записи высказываний Цзэн [Го-фаня] и Ху [Линь-и] об управлении

войсками / военном деле», 1911), «Цзэн Вэнь-чжэн-гун цзя янь чао» («Набро-

сок собрания удачных изречений Цзэна — князя Культурной Правильности»,

1916), «Цзэн Вэнь-чжэн-гун сюэ ань» («Отчет об учении Цзэна — князя Куль-

турной Правильности», 1925), «Цзэн Вэнь-чжэн-гун цзи вай вэнь» («Собра-

ние неофициальных текстов Цзэна — князя Культурной Правильности», 1 цз.,

1929).

* Цзэн Вэнь-чжэн-гун цюань цзи (Полное собр. [соч.] Цзэна — князя

Культурной Правильности) / Ред. Ван Дин-ань. Шанхай, 1928; Цзэн

Го-фань ши вэнь цзи (Собрание стихов и прозы Цзэн Го-фаня).

Шанхай, 1934; Цзэн

Го-фань.

Цзин ши бай цзя цза чао (Разные наброс-

ки о канонич., историч. и филос. (лит-ре]). Т. 1-4. Шанхай, 1948; Цзэн

Го-фань вэй кань синь гао (Неизданные письма и рукописи Цзэн Го-

фаня)/Сост. Цзян Ши-жун. Пекин, 1959; Цзэн Го-фань цюань цзи (Пол-

ное собр. соч. Цзэн Го-фаня). Цзя шу (Семейная переписка) / Сост.,

ред. Дэн Юнь-шэн.. Кн. 1,2. Чанша, 1985; то же. Жи цзи (Дневниковые

записки) / Ред. Сяо Шоу-ин и др. Кн. 1-3. Чанша, 1987-1989; то же.

Цзоу гао (Рукописи докладов) / Ред. Ляо Хай-тин, Тан Цзэн-ле, Фэй

Чан-гэн и др.. Кн. 1-9. Чанша, 1987-1991; тоже. Ду шулу (Записи по

прочтении книг). Чанша, 1989; то

же.

Шу синь (Письма) / Ред. Инь Шао-

цзи и др. Кн. 1, 2. Чанша, 1990, 1991; Цзэн Го-фань вэй кань ван лай

хань гао (Неизданные рукописи реляций, отправленных и полученных

Цзэн Го-фанем). Чанша, 1986; Цзэн Го-фань цзя шу (Семейная пере-

писка Цзэн Го-фаня) / Ред. Чжун Шу-хэ. Чанша, 1989; Tseng Кио Fan.

A Monograph on Painting Portraits of Sages and Philosophers // Morgan E.

A Guide to Wenli Styles and Chinese Ideals. Shanghai, London, 1912.

** Голыгина К.И. Теория изящной словесности в Китае. М., 1971, с. 91—

99; Кит. философия. Энц. словарь. М., 1994, с. 424-424; Илюшечкин В.П.

Крестьянская война тайпинов. М., 1967; Лян Ци-чао. Ли Хун-чжан, или

Политическая история Китая за последние 40 лет. СПб., 1905;

Непомнин O.E. История Китая: Эпоха Цин. М., 2005, указ.; Новая исто-

рия Китая. М., 1972, указ.;

Ван

Дин-ань. Сян цзюнь цзи (Записки о Ху-

наньской армии). Нанкин, 1889; он же. Цзэн Вэнь-чжэн-гун ши люэ

(Очерк деяний Цзэна — князя Культурной Правильности). Тайбэй,

1973; Ван Кай-юнь. Сян цзюнь чжи (Трактат о Хунаньской армии).

Кн. 1-4. Чэнду, 1886; Вэй Юнь-гун. Цзяннань чжицзао цзюй цзи (За-

писки о Производственном управлении Цзяннани). [Б.м.], 1905; Ли

Шу-чан. Цзэн Вэнь-чжэн-гун нянь пу (Погодовая биография Цзэна —

князя Культурной Правильности). Тайбэй, 1971; Цзян Син-дэ. Цзэн Го-

фань чжи шэнпин цзи шие (Жизнь и деятельность Цзэн Го-фаня).

Шанхай, 1948; Hail W.J. Tseng Kuo-fan and the Taiping Rebellion. L., 1927;

Porter

J. Tseng Kuo-fan's Private Bureaucracy. Berkeley (Cal.), 1972; Têng

Ssü-yü. Tseng Kuo-fan // Eminent Chinese of the Ch'ing Period / Ed. by

A.W. Hummel. Vol. 2. Wash., 1944, p. 751-756; Wright M.C. The Last Stand

of Chinese Conservatism: The T'ung-chih Restoration, 1862-1874.

Stanford, 1957.

А.И. Кобзе«

«Цзэн Ху чжи бин юй лу» («Записи высказываний Цзэн [Го-фаня и] Ху [Линь-

и] о военном деле»). Изданный в 1911 сб. выдержек из соч. Цзэн Го-фаня и Ху

Линь-и (1812—1861)

—

лидеров и идеологов «группировки заморских дел» (ян

у пай), объединявшей сторонников заимствования материально-технических,

прежде всего военных достижений Запада, пионеров создания модернизиро-

ванных войск, вооруженных зап. оружием. Составлен генералом Цай Э (1882—

1916), воспитанником военной школы нового образца (1903—1904), участни-

ком событий Синьхайской революции (приведшей к свержению маньчж. дин.

Цин) в пров. Юньнань, военным губернатором (ду-ду) Юньнани. В 1915 он

организовал в своей провинции Армию защиты гос-ва, выступившую против

монархич. притязаний президента Юань Ши-кая (см. т. 4). В 1916 был ду-

цзюнем (военным наместником) и губернатором пров. Сычуань.

Текст состоит из 12 тематич. разделов-чжанов [ /], в к-рых высказывания авто-

ров сопровождаются примечаниями составителя или иногда подробными

критич. выкладками, в т.ч. развивающими их мысли, либо обобщающим

выводом в конце чжана [7]. Значительная часть высказываний так или иначе

посвящена моральному состоянию командиров и подчиненных: «В Пути (дао)

ведения войск применение милосердия хуже применения гуманности

(жэнь [2]), а применение устрашающей силы хуже применения ритуала/бла-

гопристойности (ли [2J; все ст. см. т. 1)»; «Любовь к народу — первое дело для

упорядочения войск» и т.п. При обучении войск необходимы макс, строгость

и ясная система наград и наказаний, в оперативном искусстве и тактике —

«осторожность» и «равновесие». Излишнюю приверженность авторов оборо-

нительной тактике Цай Э подверг деликатной критике, сославшись на опыт

нового времени, прежде всего франко-прусской и русско-япон. войн.

Книга связала трад. военную мысль с современной, способствовала росту

патриотич. настроений и авторитета армии. Пользовалась популярностью

в 1-й пол. XX в., в период борьбы Китая за нац. освобождение. Неоднократно

переиздавалась: в 1917 с предисл. Лян Ци-чао (см. т. 1, 4), 1919, 1924 по ини-

циативе Чан Кай-ши (см. т. 4), в то время начальника Офицерской школы

сухопутных войск Гоминьдана (школы Хуанпу в Гуанчжоу/Кантоне), добавив-

шего собственноручно составленный 13-й чжан [7] «Чжи синь» («Упорядоче-

ние сердца/сознания»; см. Синь [1] в т. 1) с сопроводительной статьей. В 1943

Изд-во военно-политич. журналов 8-й Полевой армии (КПК) выпустило

«Цзэн Ху чжи бин юй лу» в серии «Чжунго цзюныпи сысян цун шу» («Биб-

лиотека военной мысли Китая»).

** Сюй Бин-линъ. Чжунго бин шу тунлань (Очерк военной лит-ры Ки-

тая). Пекин, 1990, с. 202-206.

AS. Юркевич

«ЦЗЭН ХУ чжи

БИН ЮЙЛУ»

Ра

«Цзю чжан суань шу» («Правила счета в девяти разделах»). Самый древний, «ЦЗЮ ЧЖАН

написанный в эпоху Западной/Ранней Хань, и наиболее влиятельный СУАНЬ ШУ»

математич. трактат в составе «Суань цзин ши шу» («Десять книг счетного

канона»). В рус. пер. Э.И. Березкиной (1957) — «Математика в девяти книгах».

В нем собрано и систематизировано математич. наследие предшествующих

эпох Цинь и Чжоу. Считается, что первоначально он был подготовлен Чжан

Цаном (ум. 152 до н.э.), канцлером при имп. Гао-цзу (прав. 206—195 до н.э.),

затем отредактирован Гэн Шоу-чаном, министром при имп. Сюань-ди (прав. 51»

73-49 до н.э.). '

Состоит из 246 задач с числовым ответом и правилом (шу [2\) решения,

в к-рых затрагиваются геодезия, строительство, распределение налогообло-

жения и мн. др., требующее применения математики. Является своеобразной

математич. энциклопедией для землемеров, инженеров, чиновников разл.

ведомств и т.д., содержит правила обращения с дробями, извлечения квад-

ратных и кубич. корней, применения арифметич. и геометрич. числовых

профессий, решения систем уравнений, вычисления площади разл. фигур

и объема разл. тел и пр.

fl

%

Щ

Наиболее важный из сохранившихся коммент. приписывается Лю Хую. В его

редакции от 263 г. с нек-рыми правками трактат вошел в сб. математич. тек-

стов для сдачи гос. экзаменов (см. Кэ цзюй), составление к-рого было начато

в VI в. Чжэнь Луанем, продолжено в VII в. Ли Чунь-фэном и закончено в офиц.

издании 1084 прототипа «Суань цзин ши шу».

1-й разд. «Цзю чжан суань шу» — «Фан тянь» («Ректангулирование полей»)

содержит задачи на вычисление площадей простых прямолинейных фигур,

круга и его частей с указанием правил оперирования дробями. Название разд.

объясняется тем, что вычисление площади поля опирается на приведение его

формы к прямоугольнику. 2-й разд. «Су ми» («Просо и рис») открывается таб-

лицей норм взаимного обмена продуктов (гл. обр. зерновых и бобовых куль-

тур — проса, пшена, риса, гороха и пр.) и посвящен определению пропор-

ционального обмена данных продуктов, в к-ром используется тройное пра-

вило. Есть задачи на линейные системы с единственным целым решением.

3-й разд. «Цуй фэнь» («[Пропорционально] спускающееся деление») посвя-

щен задачам на разделение неких количеств пропорционально предложен-

ному ряду чисел. 4-й разд. «Шао гуан» («Сужение и расширение») содержит

задачи на отыскание стороны прямоугольника по его площади и др. стороне,

стороны квадрата по его площади, ребра куба по его объему и диаметров круга

и шара по их площади и объему. Приводятся правила извлечения квадратных

и кубических корней. 5-й разд. «Шан гун» («Оценка работ») содержит задачи

на вычисление объемов разл. гидротехнич. сооружений, имеющих формы

таких геометрич. тел, как призма, конус, пирамида, параллелепипед, обелиск

и т.д., а также на вычисление необходимой для их строительства рабочей си-

лы. 6-й разд. «Цзюнь шу» («Равный взнос») посвящен задачам на пропорцио-

нальное распределение налога, на определение пути, пройденного путниками

до места встречи, и затраченного на него времени и на бассейны. 7-й разд.

«Ин бу цзу» («Избыток—недостаток») посвящен алгебраич. задачам, требую-

щим решения системы двух уравнений первой степени с двумя неизвест-

ными, и задачам, решаемым с помощью метода двух ложных положений.

8-й разд. «Фан чэн» («Табличное упорядочивание») содержит решаемые мат-

ричным способом алгебраич. задачи с определенными линейными системами

уравнений со многими неизвестными (до пяти) и одну задачу с системой пяти

уравнений с шестью неизвестными. В этом разд. впервые в кит. математике

использованы отрицательные числа. 9-й разд. «Гоу гу» («Меньший и больший

катеты») включает задачи на применение прямоугольных треугольников,

в к-рых, напр., требуется найти расстояние до недоступного предмета, вычис-

лить глубину колодца и пр.

* Математика в девяти книгах / Пер. и коммент. Э.И. Березкиной //

Историко-математические исслед. Вып. 10. М., 1957, с. 427—584; Суань

цзин ши шу (Десять кн. счетного канона) / Ред. Цянь Бао-цун. Пекин,

1963. ** Березкина Э.И. Математика древнего Китая. М., 1980; Цянь

Бао-цун. Чжунго шу-сюз ши (История китайской математики). Пекин,

1964; Needham J. Science and Civilisation in China. Vol. III. Cambr., 1959;

Wang Ling. The «Chiu Chang Suan Shu» and the History of Chinese

Mathematics During the Han Dynasty. Ph. D. Diss. Cambr., 1958.

B.E. Еремеев

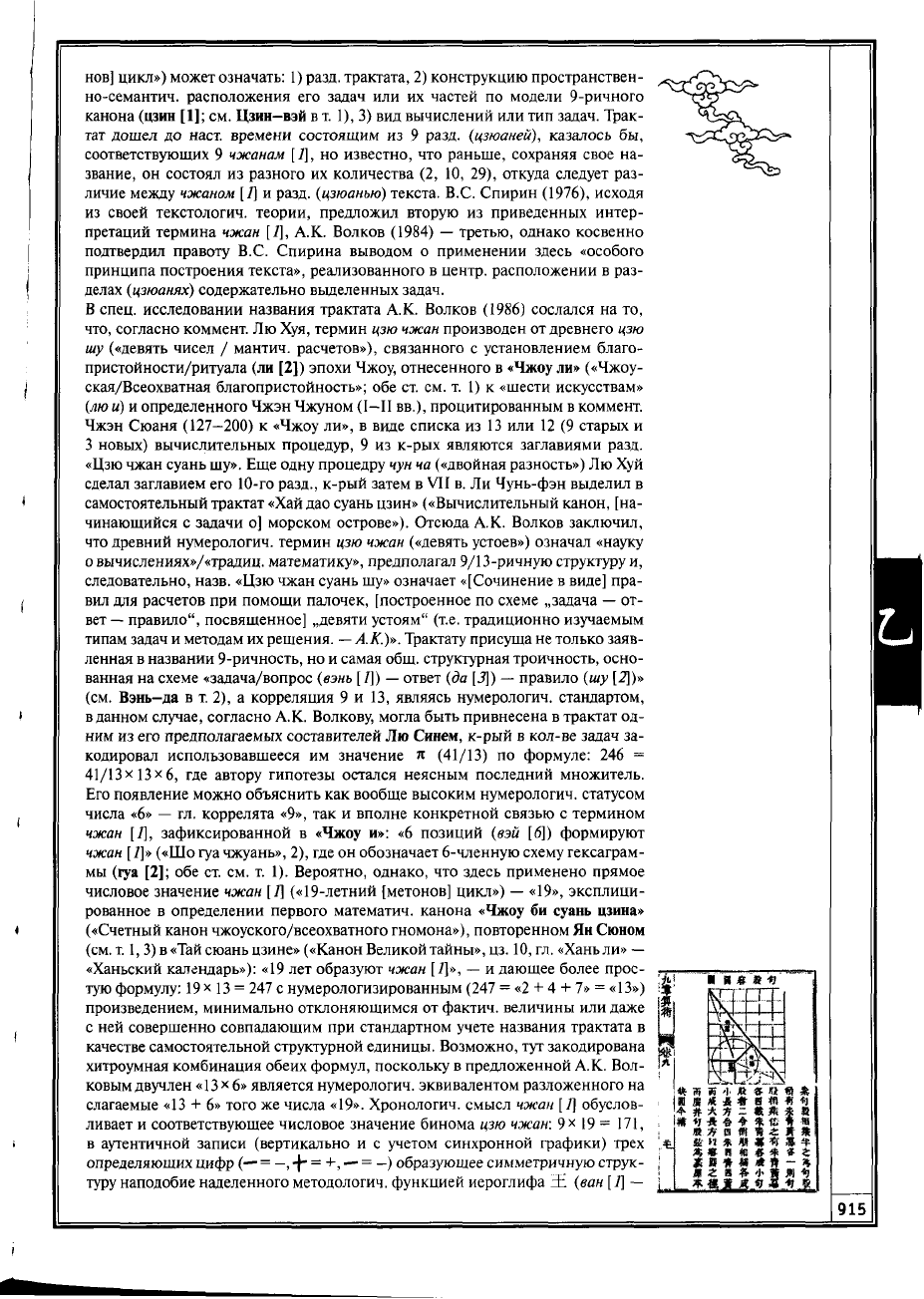

Вслед за Э.И. Березкиной трактат «Цзю чжан суань шу» («Девять глав

о математическом искусстве»/«Методы вычислений в девяти разделах», II в.

до н.э. — I в. н.э.) был переведен на осн. европ. яз.: нем. (К. Vogel, 1968), англ.

(Shen Kangshen, 1999), франц. (Chemla К., Guo Shuchun, 2004), а также совр.

китайский (байхуа; см. т. 3) (Сяо Цзо-чжэн, 1990; Бай Шан-шу, 1990), до сих

пор не определено точное значение его названия. Во-первых, иероглиф шу [2]

может иметь в нем общ. смысл «искусство/техника», в сочетании с суань

(«счет на палочках») обозначая «вычислительное искусство / технику счета /

арифметику / математику», или конкретный — «правило», связанный с обо-

значением в данном тексте 202 алгоритмов решения 246 задач. Во-вторых,

иероглиф чжан [ /] («параграф / разд. / устав / символ / узор / 19-летний [мето-

нов] цикл») может означать: 1) разд. трактата, 2) конструкцию пространствен-

но-семантич. расположения его задач или их частей по модели 9-ричного

канона (цзин [1]; см. Цзин—вэй в т. 1), 3) вид вычислений или тип задач. Трак-

тат дошел до наст, времени состоящим из 9 разд. (цзюаней), казалось бы,

соответствующих 9 чжанам [ /], но известно, что раньше, сохраняя свое на-

звание, он состоял из разного их количества (2, 10, 29), откуда следует раз-

личие между чжаном [7] и разд. (цзюанью) текста. B.C. Спирин (1976), исходя

из своей текстологич. теории, предложил вторую из приведенных интер-

претаций термина чжан [ /], А.К. Волков (1984) — третью, однако косвенно

подтвердил правоту B.C. Спирина выводом о применении здесь «особого

принципа построения текста», реализованного в центр, расположении в раз-

делах (цзюанях) содержательно выделенных задач.

В спец. исследовании названия трактата А.К. Волков (1986) сослался на то,

что, согласно коммент. Лю Хуя, термин цзю чжан произволен от древнего цзю

шу («девять чисел / мантич. расчетов»), связанного с установлением благо-

пристойности/ритуала (ли [2]) эпохи Чжоу, отнесенного в «Чжоу ли» («Чжоу-

ская/Всеохватная благопристойность»; обе ст. см. т. 1) к «шести искусствам»

(лю и) и определенного Чжэн Чжуном (I—II вв.), процитированным в коммент.

Чжэн Сюаня (127—200) к «Чжоу ли», в виде списка из 13 или 12 (9 старых и

3 новых) вычислительных процедур, 9 из к-рых являются заглавиями разд.

«Цзю чжан суань шу». Еще одну процедру чун ча («двойная разность») Лю Хуй

сделал заглавием его 10-го разд., к-рый затем в VII в. Ли Чунь-фэн выделил в

самостоятельный трактат «Хай дао суань цзин» («Вычислительный канон, [на-

чинающийся с задачи о] морском острове»). Отсюда А.К. Волков заключил,

что древний нумерологич. термин цзю чжан («девять устоев») означал «науку

о вычислениях»/«традиц. математику», предполагал 9/13-ричную структуру и,

следовательно, назв. «Цзю чжан суань шу» означает «[Сочинение в виде] пра-

вил для расчетов при помощи палочек, [построенное по схеме „задача — от-

вет — правило", посвященное] „девяти устоям" (т.е. традиционно изучаемым

типам задач и методам их решения. — А.К.)». Трактату присуща не только заяв-

ленная в названии 9-ричность, но и самая общ. структурная троичность, осно-

ванная на схеме «задача/вопрос (вэнъ

[

/]) — ответ (да [5]) — правило (шу [2])»

(см. Вэнь-да в т. 2), а корреляция 9 и 13, являясь нумерологич. стандартом,

в данном случае, согласно А.К. Волкову, могла быть привнесена в трактат од-

ним из его предполагаемых составителей Лю Синем, к-рый в кол-ве задач за-

кодировал использовавшееся им значение я (41/13) по формуле: 246 =

41/13x13x6, где автору гипотезы остался неясным последний множитель.

Его появление можно объяснить как вообще высоким нумерологич. статусом

числа «6» — гл. коррелята «9», так и вполне конкретной связью с термином

чжан [7], зафиксированной в «Чжоу и»: «6 позиций (вэй [6]) формируют

чжан

[

7]» («Шо гуа чжуань», 2), где он обозначает 6-членную схему гексаграм-

мы (гуа [2]; обе ст. см. т. 1). Вероятно, однако, что здесь применено прямое

числовое значение чжан [7] («19-летний [метонов] цикл») — «19», эксплици-

рованное в определении первого математич. канона «Чжоу би суань цзина»

(«Счетный канон чжоуского/всеохватного гномона»), повторенном Ян Сюном

(см. т. 1,3) в «Тай сюань цзине» («Канон Великой тайны», цз. 10, гл. «Ханьли» —

«Ханьский календарь»): «19 лет образуют чжан [7]», — и дающее более прос-

тую формулу: 19x 13 = 247 с нумерологизированным (247 = «2 + 4 + 7» = «13»)

произведением, минимально отклоняющимся от фактич. величины или даже

с ней совершенно совпадающим при стандартном учете названия трактата в

качестве самостоятельной структурной единицы. Возможно, тут закодирована

хитроумная комбинация обеих формул, поскольку в предложенной А.К. Вол-

ковым двучлен «13

х

6» является нумерологич. эквивалентом разложенного на

слагаемые «13 + 6» того же числа «19». Хронологич. смысл чжан [7] обуслов-

ливает и соответствующее числовое значение бинома цзю чжан: 9

х

19 = 171,

в аутентичной записи (вертикально и с учетом синхронной графики) трех

определяющих цифр (— =

—,

-f" = +, — = —) образующее симметричную струк- •

туру наподобие наделенного методологич. функцией иероглифа Hi (ван [7] — j

«царь/государь»), к-рый уже Сюнь-цзы (IV—III вв. до н.э.) считал обозначаю-

щим идеального правителя, а Дун Чжун-шу (II в. до н.э.) — графическим сим-

волом властной «вертикали», связывающей три «горизонтальных» уровня бы-

тия (сань цай; все см. т. I) — небесный (тянь [1]; см. т. 1, 2), человеч. и земной.

Поэтому в названии «Цзю чжан суань шу» м.б. зашифровано указание на его

«царственную» универсальность. Все гл. числовые характеристики трактата —

171, 202, 246, 247 нумерологически взаимосвязаны: 202 + 246 = 448 = 64 х 7 =

8 х 7 х 8; 246 = 171 + 75 = 3 х 19 х 3 + 5 х 3 х 5; 247 = 171 + 76 = 3 х 19 х

3 + 2 х 19x2, порождая симметричные тройки чисел (8 х 7 х 8, 3 х 19 * 3,

5 х 3 х 5, 2 х 19 х 2), повторяющие «царственную» симметрию титульного

и ключевого числа 171.

Коммент. Лю Хуя к «Цзю чжан суань шу» могут включать в себя и более

поздние добавления, написанные несколькими учеными III—VI вв., в част-

ности в V—VI вв. отцом и сыном Цзу Чун-чжи и Цзу Гэном. В сер. 1980-х

в Чжанцзяшани близ г. Цзянлин пров. Хубэй в могиле эпохи Хань был обна-

ружен написанный на бамбуковых планках не позднее нач. II в. до н.э. трактат

«Суань шу шу» («Книга о счете и числах»), к-рый сразу был оценен как воз-

можный прототип или самый ранний аналог «Цзю чжан суань шу» и назван

«важнейшим для истории кит. математики открытием» (Вэнь у. 1985, Ne 1,

с. 1-15; Вэнь у тянь ди. 1985, № 1, с. 46-47).

* Цзю чжан суань шу чжу ши («Правила счета в девяти разделах»

с коммент. и толкованиями) / Коммент. Бай Шан-шу. Пекин, 1983;

Цзю чжан суань шу цзинь цзе («Правила счета в девяти разд.» с совр.

разъяснениями) / Сост. и пер. Сяо Цзо-чжэн. Шэньян, 1990; Цзю чжан

суань шу цзинь и («Правила счета в девяти разд.» с совр. пер.) / Пер.

Бай Шан-шу. Цзинань, 1990; Волков

А. К.

О геометрическом происхож-

дении древнекитайского метода извлечения квадратных и кубических

корней // История и культура Восточной и Юго-Восточной Азии. М.,

1986. Ч. 1, с. 172-192; Chiu Chang Suan Shu. Neun Bücher Arithmetischer

Technik / Übersetzt von K. Vogel. Braunschweig, 1968; Shen Kangshen. The

Nine Chapters on the Mathematical Art. Oxf., 1999; Chemla K„ Guo

Shuchun. Les neuf chapitres: le classique mathématique de la Chine ancienne

et ses commentaries. P., 2004. ** Волков A.K. О доказательстве в др.-кит.

математике//XV

H К

ОГК. М„ 1984. Ч. 1,с. 101—104; он

же.

О назв. од-

ного древнекитайского математического трактата // История и культу-

ра Восточной и Юго-Восточной Азии. М., 1986. Ч. 1, с. 193-199; он же.

О методе аналогии в древнекитайской математике // XVIII НК ОГК.

М., 1987. Ч. 1, с. 113—117; Спирин B.C. Построение древнекитайских

текстов. СПб., 2006, с. 99—112; Го Цзинь-бинъ, Кун Го-пин. Чжунго

чуаньтун шусюэ сысян ши (История трад. математической мысли в Ки-

тае). Пекин, 2004, с. 50—115; Цзю чжан суань шу юй Лю Хуй («Правила

счета в девяти разд.» и Лю Хуй) / Гл. ред. У Вэнь-цзюнь. Пекин, 1982;

Цянь Бао-цун кэсюэ ши луньвэнь сюаньцзи (Избр. ст. Цянь Бао-цуна

по истории науки). Пекин, 1983; Swetz F.J., Као T.I. Was Pythagoras

Chinese? Philadelphia (Pennsylvania), 1977;

Van

der

Waerden

B.L. Geometry

and Algebra in Ancient Civilizations. В., Heidelberg, N.Y., 1983; Wagner

D.B. Doubts Concerning the Attribution of Liu Hui's Commentary of the

Chiu-Chang Suan-Shu

11

Acta Orientalia. Vol. 39. Copenhagen, 1978.

А.И. Кобзев

Цзя Дань, Цзя Дунь-ши. 730, Наньпи окр. Цанчжоу (совр. пров. Хэбэй), —

805. Великий картограф и сановник. В период Тянь-бао (742—755) получил

ученую степень мин цзин («просвещенный в канонах / знаток канонов»; см. Кэ

цзюй). Служил главой Ведомства общественных работ (гун бу), начальником

Цензората (юй-ши-да-фу), губернатором (цзе-ду-ши) одного из 15 округов —

Шаньнаньдундао (совр. пров. Сычуань, Хэнань, Шэньси, Хубэй), с 793 до

кончины 13 лет был первым министром (тун-пин-чжан-ши). Плодом его увле-

чения географией стала карта «Го яо ту» («Изображение главного в государст-

ве»). В 784 император поручил ему изготовить карту всей страны и сопредель-

ных земель. Законченная в 801 и названная «Хай нэй хуа и ту» («Изображение

китайских и варварских [земель] в пределах [четырех] морей»), она была ок.

9 м длины и 10 м высоты, с сеткой в масштабе 1 иунь [2] (3,11 см) к 100 ли

[

16\

(559,8 м), охватив территорию в 30 000 ли

[

16\ с востока на запад и 33 000 ли

[

16\

с севера на юг, т.е. почти всю Азию. Помимо Китая представляла множество

«варварских» гос-в, сведения о к-рых Цзя Дань получал от их посланников.

Написанные им «Гу цзинь цзюнь го дао сянь сы и шу» («Описание древних

и совр. областей, государств, округов, уездов и [земель] варваров четырех [сто-

рон света]», 40 цз.), «Хуан хуа сы да цзи» («Записки о Китайской империи

и [землях] четырех направлений», 10 цз.) и др. произведения утрачены. В гео-

графич. главе «Ди ли чжи» («Трактат о принципах земли») «Синь Тан шу»

(«Новая книга [об эпохе] Тан»; см. т. 4) сохранился его очерк путей сообщения

Китая с заграницей. В антологию «Юйханьшань фан цзи и шу» («Восстанов-

ленные книги из обители в горах Юйхань») Ма Го-хань (1794—1857) включил

«Ши дао цзи» («Записки о десяти путях», 1 цз.) и «Туфань Хуанхэ лу» («Записи

о Тибете и Желтой реке») Цзя Даня. Четыре его опуса вошли в «Цюань Тан

вэнь» («Вся проза [эпохи] Тан») и одно стихотворение в «Цюань Тан ши» («Вся

поэзия [эпохи] Тан»).

** Ван Чэн-цзу. Чжунго дили-сюэ ши (Сянь Цинь чжи мин дай) (Исто-

рия кит. географии: с доциньских [времен] по эпоху Мин). Пекин, 1988,

с. 80; Needham J. Science and Civilisation in China. Vol. III. Cambr., 1959.

А.И. Кобзев, B.E. Еремеев

Цзян И-вэй. 14.02.1920, г. Фучжоу пров. Фуцзянь, — 25.01.1993. Экономист.

В 1937 окончил авиатехнич. училище, учился на механико-математич. ф-те

Гуансийского ун-та. В 1940-е был гл. редактором журн. «Наука и жизнь», «На

распутье», «Вестник науки и техники». С 1952 серьезно занялся иссле-

дованием проблем управления экономикой, разработал ряд правил управ-

ления промышленностью, а также составлял полит, материалы. Ратовал за

превращение предприятий в относительно независимых товаропроизводи-

телей, горизонтальные связи между ними и товарообмен. Предлагал объеди-

нять предприятия на основе «добровольности, взаимной выгоды, равенства

и согласованности», создавать «экономич. центры», устанавливающие эконо-

мич., а не адм.-ведомств, отношения с окружающими р-нами, применять

в экономике принципы демократич. централизма. В 1959 обвинен в правом

уклонизме, понижен в должности, исключен из партии и направлен работать

на низовой уровень.

С нач. реформы постоянно занимался обследованием предприятий, внедрял

на них совр. методы управления, активно участвовал в исследованиях, связан-

ных с реформированием экономики и системы управления предприятиями,

много внимания уделял акционированию. Стал науч. сотрудником, зам. ди-

ректора и директором Ин-та экономики промышленности АОН, гл. ред.

«Экономического ежегодника Китая», руководителем докторантуры и аспи-

рантуры АОН; чл. группы обсуждения научно-исследовательских работ в обл.

экономики при Комитете Госсовета по присуждению ученых степеней, чл.

ПК ВСНП, постоянным чл. правлений Кит. ассоциации управления пред-

приятиями, Кит. образовательного и исследовательского об-ва по управле-

нию предприятиями. В 1985 оставил пост директора Ин-та экономики про-

мышленности и был назначен президентом АОН пров. Цзилинь/Гирин, гл.

редактором журн. «Реформа» («Гайгэ»), директором Фонда кит. центра по

изучению управления экономикой промышленности, пред. Комитета пред-

приятий Шэньчжэньской компании по торговле продукцией радиоэлектро-

ники. В 1988 избран депутатом ВСНП 7-го созыва, чл. Комитета ВСНП по за-

конодательству 7-го созыва. По совместительству — проф. (специальность —

управление экономикой) Кит. нар. ун-та, ун-та Цин-хуа (Пекин), Тянь-

цзиньского финансово-экономич. ин-та, Шанхайского финансово-экономич.

ун-та и зам. гл. редактора журн. «Экономическое управление» при Объеди-

ненном ун-те.

918

ЦЗЯН ТАЙ-ГУН

*

К

* Цзян И-вэй. Цзисе гунъе юй гоцзя гунъехуа (Машиностроение и ин-

дустриализация страны). [Б.м.], 1956; он же. Вэйшэньмэ гун-нунъе яо

тунши бинцзюй (Почему сельскому хозяйству и пром. необходимо

одновременное развитие). Тяньцзинь, 1958; он же. Цзишу цзиньбу хэ

во го шэхуйчжуи цзяньшэ (Технический прогресс и социалистическое

строительство в нашей стране). [Б.м.], 1958; он же. Цие гуаньли

гайлунь (Очерк управления промышленностью). Шицзячжуан, 1975;

он же. Цие цюаньмянь чжэндунь цзянхуа (Разговор о всестороннем

упорядочении предприятий). Пекин, 1983; он же. Гунъе цие гуаньли-

сюэ (Наука об управлении пром. предприятиями). Пекин, 1985; он же.

Цзинцзи тичжи гайгэ хэ цие гуаньли жогань вэньти ды тань тао (Ис-

след. и обсуждение нек-рых вопросов реформы экономической систе-

мы и управления предприятиями). Шанхай, 1985; он же. Чжунго ши

цие гуаньли ды тань тао (Исслед. и обсуждение кит. формы управления

предприятиями). Пекин, 1985; он же. Гунъе цзучжи тичжи гайгэ (Ре-

форма системы орг-ции пром.). Пекин, 1986; он же. Гуфэньчжи ды ли-

лунь юй шицзянь (Теория и практика акционерной системы). Пекин,

1988; он же. Лунь шэхуйчжуи ды цие моши (О модели социалистиче-

ского предприятия). Пекин, 1989; он же. Во ды цзинцзи гайгэ гуань

(Мой взгляд на реформу экономики). Пекин, 1993.

М.В. Александрова

Цзян тай-гун, Тай-гун (Великий князь), Тай-гун Ван (Долгожданный), Ши

Шан-фу (Наставникотец Шан), Люй Шан, Люй Ван, Цзян Шан, Цзян Цзы-я

(XII/XI вв. до н.э.). Легендарный стратег, советник Вэнь-вана и У-вана, осно-

вателей дин. Чжоу (XII/X1—П1 вв. до н.э.), первый правитель удела Ци (сев.-

вост. от совр. г. Цзыбо пров. Шаньдун). От его имени в военном каноне «Тай-

гун лю тао» («Шесть планов Великого князя / Тай-гуна») / «Лю тао» («Шесть

планов»), входящем в «У цзин ци шу» («Семикнижие военного канона») /

«У цзин» [1] («Военный канон»; см. т. 1), излагаются постулаты военной стра-

тегии. В «Ши цзи» («Исторические записки») Сыма Цяня (обе ст. см. т. 1, 4),

в главе о Ци, первый министр с титулом тай-гун по фамилии Цзян и имени

Шан предстает уроженцем «земель у Вост. моря», предок к-рого некогда

помогал «совершенномудрому» (шэн [1]; см. т. 1) Юю (см. т. 2) усмирять воды

потопа. По назв. удела Люй, к-рый получил его предок, Цзян тай-гуна назы-

вали Люй Шаном. Он служил последнему правителю дин. Шан-Инь Чжоу

Синю, но когда тот «утратил Путь-дао (см. т. 1)», покинул его. Встреча Цзян

тай-гуна с Вэнь-ваном в «Ши цзи» носит промыслительный характер: Вэнь-

ван собирался на охоту и спросил гадателя о добыче, а тот предсказал ему

встречу с будущим верным помощником. Тай-гун был в числе выкупивших

Вэнь-вана из тюремного заключения у Чжоу Синя, составлял и реализовывал

планы укрепления и повышения авторитета Чжоу, помог У-вану, наследнику

Вэнь-вана, «покарать» порочного правителя Шан-Инь. Получив от У-вана во

владение Ци, «изменил управление в соответствии с местными обычаями»,

упростил чжоуские формы ритуала (ли [2]; см. т. 1) и добился процветания

края, приводя к покорности соседние племена и. Хотя мн. историки-конфу-

цианцы считали заслуги Цзян тай-гуна куда меньшими, а нек-рые вообще

отрицали его существование, в традиции военного искусства он почитается

как восприемник или даже создатель древнейшей стратегической теории.

* У-цзин: семь военных канонов древнего Китая / Пер. Р.В. Котенко

с англ. пер.: R.D. Sawyer. СПб., 2001, с. 44-53.

A.I. Юркевич

В мифологии и нар. верованиях образ Цзян тай-гуна как мудрого гос. мужа

и глубокого военного стратега соединился с чертами чудодейственного на-

ставника (Наставник отец Шан), кудесника-экзорциста, повелевающего

духами, и божества, покровительствующего рыбакам. Благодаря этому он за-

нял место патриарха не только в школе военной философии (бин цзя) и кон-

фуцианстве, но и в даосизме (все ст. см. т. 1), где считался автором отмеченного