Волова Т.Г. Введение в биотехнологию. Методические указания по лабораторным работам

Подождите немного. Документ загружается.

МОДУЛЬ 5. БИОТЕХНОЛОГИЯ И ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Работа 5.2. Принцип работы биофильтра с омываемым слоем.

Введение в биотехнологию. Метод. указания по лабораторным работам

-61-

микроорганизмов, утилизирующих разнообразные токсические соедине-

ния — загрязнители атмосферы с образованием безвредных продуктов, в

последние годы стали использовать и в биологических системах очистки

газовоздушных выбросов металлургических, химических и других произ-

водств, а также крупных животноводческих комплексов.

Окись углерода является одним из наиболее токсичных загрязните-

лей атмосферы. Карбоксидобактерии, обладающие специфической фер-

ментной системой окисления окиси углерода, СО-оксидазой (СОХ), ши-

роко распространены в природе и являются мощным агентом удаления

СО из атмосферы. Это позволяет рассматривать данные микроорганизмы

в качестве потенциального реагента для применения в биосистемах свя-

зывания и детоксикации окиси углерода.

М

М

а

а

т

т

е

е

р

р

и

и

а

а

л

л

ы

ы

и

и

о

о

б

б

о

о

р

р

у

у

д

д

о

о

в

в

а

а

н

н

и

и

е

е

:

:

1. Препараты с иммобилизованными клетками СО-окисляющих бакте-

рий в виде полимерных гранул;

2. Колбы объемом 1 л, стеклянный цилиндр, лабораторные штативы;

6. Лабораторная мешалка ММ-3, лабораторный мини-компрессор;

7. Газгольдер, газовая смесь «воздух:монооксид углерода= 80:20 %об.;

8. Газоанализатор для детекции концентрации газов (CO, N

2

, O

2

).

Х

Х

о

о

д

д

р

р

а

а

б

б

о

о

т

т

ы

ы

:

:

1. Препарат иммобилизованных в альгинате кальция клеток кар-

боксидобактерий использовать в качестве наполнителя в лабораторных

макетах биофильтров для исследования возможности утилизации окиси

углерода из воздуха.

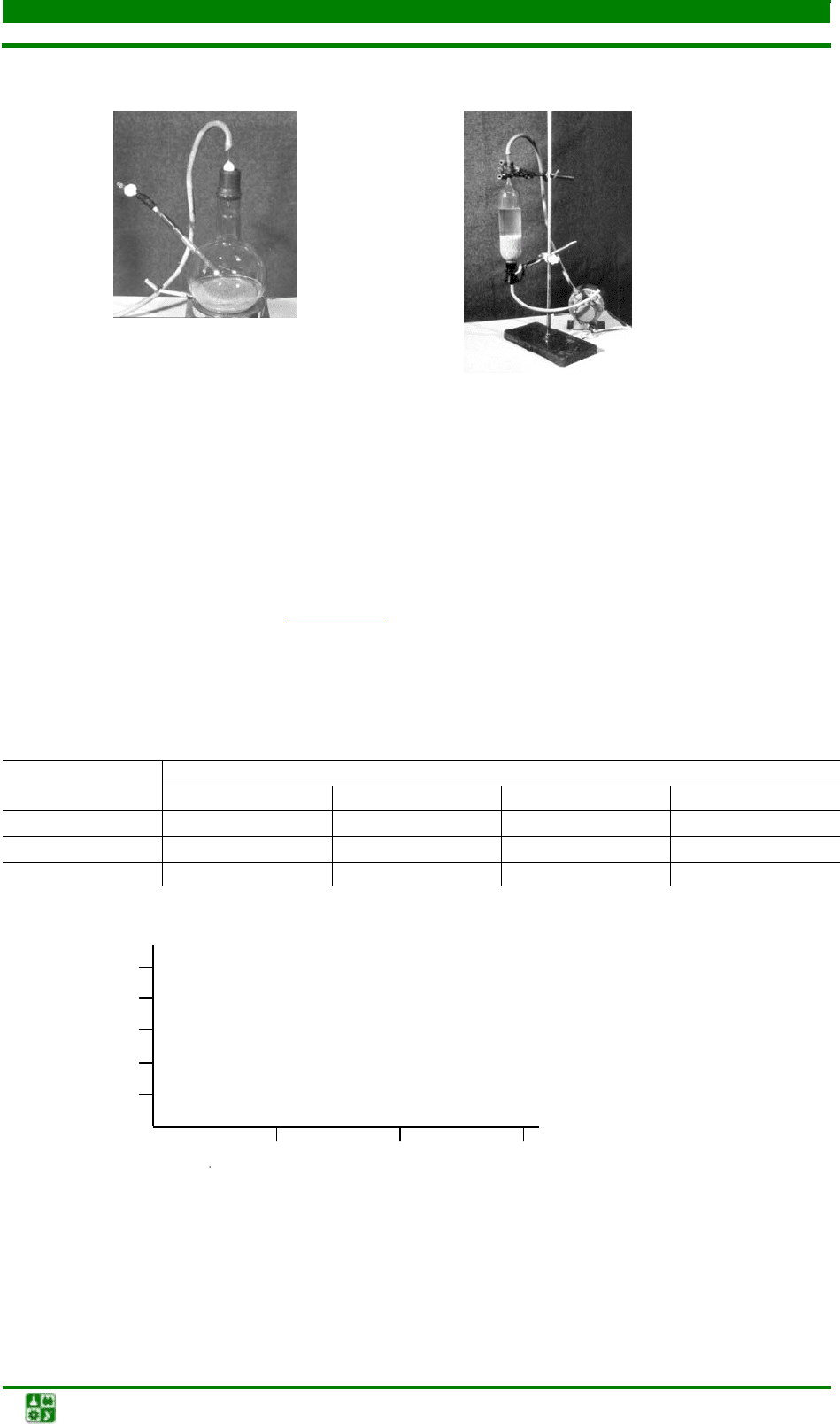

2. Первый тип биореактора (рис. 5.2, а): навеску альгинатных гра-

нул диаметром 2,5 мм внести в колбу 1 л объемом 100–150 мл 0,1 М

трис-HCl буфер при рН 7,0; в буфер для стабилизации гранул добавить

10 мМ раствор хлорида кальция.

3. Собрать второй тип биореактора (рис. 5.2, б): взять стеклянный

цилиндр диаметром 64 мм, высотой 190 мм, в который помещали 150

см

3

гранул и 250 мл буфера.

4. Собрать макет биофильтра, представляющий собой замкнутую по

газу систему, состоящую из реактора с омываемым слоем (колба, приго-

товленная по п. 2, или цилиндр п. 3, содержащие иммобилизованные

клетки в жидкой фазе), газометра, заполненного смесью воздуха с оки-

сью углерода, а также компрессора, с помощью которого газовая смесь

непрерывно прокачивается через биореактор.

МОДУЛЬ 5. БИОТЕХНОЛОГИЯ И ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Работа 5.2. Принцип работы биофильтра с омываемым слоем.

Введение в биотехнологию. Метод. указания по лабораторным работам

-62-

а б

Рис. 5.2. Лабораторные макеты биофильтра с омываемым слоем

5. С помощью газоанализатора проанализировать состав газовой

смеси в газгольдере.

6. Из колбы откачать воздух, соединить с газгольдером.

5. С помощью компрессора непрерывно в течение нескольких часов

прокачивать газовую смесь через омываемый слой биофильтров.

7. Периодически производить отбор проб газовой смеси и замерять состав.

8. Внести данные в табл. 5.1.

9. Построить график связывания СО в биофильтре, рассчитать ско-

рость связывания СО.

Таблица 5.1

Изменение состава газовой смеси, циркулирующей через биофильтр

Время, ч

Состав газовой смеси, % об

N

2

O

2

CO

CO

2

Динамика связывания СО в биофильтре

СО, мг

Время, ч

В

В

о

о

п

п

р

р

о

о

с

с

ы

ы

:

:

1. Каков принцип действия биореактора с омываемым слоем?

2. Каким фактором лимитируется длительность функционирования

биореактора с омываемым слоем?

3. Какие примеры использования микроорганизмов для связывания

токсикантов, загрязняющих атмосферу городов, вы можете привести?

МОДУЛЬ 5. БИОТЕХНОЛОГИЯ И ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Работа 5.2. Принцип работы биофильтра с омываемым слоем.

Введение в биотехнологию. Метод. указания по лабораторным работам

-63-

4. Дайте сравнительные характеристики эффективности функциониро-

вания биореактора с омываемым слоем, реактора с биоскруббером

и биофильтра.

Введение в биотехнологию. Метод. указания по лабораторным работам

-64-

М

М

О

О

Д

Д

У

У

Л

Л

Ь

Ь

6

6

.

.

К

К

Л

Л

Е

Е

Т

Т

О

О

Ч

Ч

Н

Н

А

А

Я

Я

И

И

Г

Г

Е

Е

Н

Н

Е

Е

Т

Т

И

И

Ч

Ч

Е

Е

С

С

К

К

А

А

Я

Я

И

И

Н

Н

Ж

Ж

Е

Е

Н

Н

Е

Е

Р

Р

И

И

Я

Я

Ц

Ц

е

е

л

л

ь

ь

– ознакомление с методами и возможностями новейших направ-

лений биотехнологии.

З

З

а

а

д

д

а

а

ч

ч

и

и:

1. Ознакомление с методами и приемами генетической инженерии.

2. Овладение методами проведения трансформации биологического

объекта.

3. Техника регистрации проведения трансформации, детекция встроен-

ных генов и их экспрессии.

Быстрое внедрение новейших фундаментальных достижений в практи-

ку и существенное влияние последних на уровень теоретических исследова-

ний, свойственные биотехнологии, наиболее наглядно проявляются на при-

мере развития клеточной и генетической инженерии. Традиционно для полу-

чения более активных биологических агентов применяли селекцию и мутаге-

нез. Традиционные методы отбора в свое время сыграли важную роль в раз-

витии различных технологий с использованием микроорганизмов. Были ото-

браны штаммы пивных, винных, пекарских, уксуснокислых и других микро-

организмов. Ограничения метода селекции связаны с низкой частотой спон-

танных мутаций, приводящих к изменению в геноме. Генетическое конст-

руирование in vivo (клеточная инженерия) включает получение и выделение

мутантов и использование различных способов обмена наследственной ин-

формацией живых клеток. Основой клеточной инженерии является

слияние неполовых клеток (гибридизация соматических клеток) с обра-

зованием единого целого.

Современную биотехнологию характеризуют как биотехнологию на

основе генетической инженерии. Различают следующие уровни генети-

ческой инженерии: 1) генную – прямое манипулирование рекомбинантными

ДНК, включающими отдельные гены; 2) хромосомную – манипуляции с

большими группами генов или целыми хромосомами и 3) геномную – пере-

нос всего или большей части генетического материала от одной клетки к дру-

гой. Генетическая инженерия включает технологию рекомбинантных ДНК.

Работы в области генетической инженерии включают четыре основных этапа:

1) получение нужного гена; 2) его встраивание в генетический элемент

(вектор), способный к репликации; 3) введение гена, входящего в со-

став вектора, в организм-реципиент; 4) идентификация (скрининг и се-

лекция) клеток, которые приобрели желаемый ген (гены).

С помощью методов генетической инженерии в настоящее время ус-

пешно конструируют по определенному плану новые формы микроорганиз-

мов, способных синтезировать самые различные продукты, в том числе про-

дукты животного и растительного происхождения. С помощью генетической

инженерии успешно решена проблема получения эукариотных белков на

МОДУЛЬ 6. КЛЕТОЧНАЯ И ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ИНЖЕНЕРИЯ

Введение в биотехнологию. Метод. указания по лабораторным работам

-65-

базе рекомбинантных бактериальных штаммов: инсулина, интерферонов,

гормона роста и др.

М

М

е

е

т

т

о

о

д

д

ы

ы

г

г

е

е

н

н

е

е

т

т

и

и

ч

ч

е

е

с

с

к

к

о

о

й

й

и

и

н

н

ж

ж

е

е

н

н

е

е

р

р

и

и

и

и

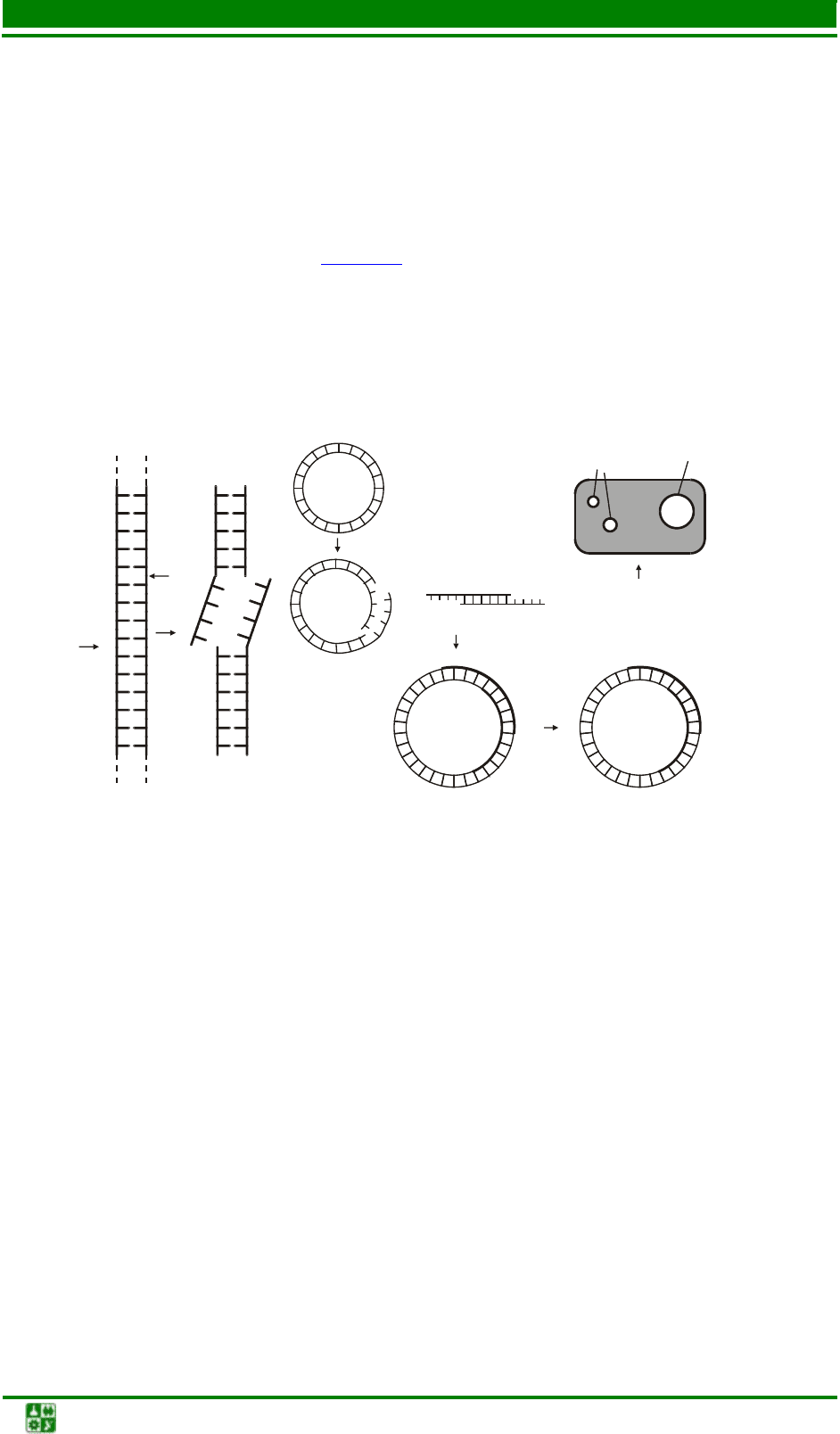

Техника генетического конструирования in vitro включает несколько

последовательных процедур (рис. 6.1

):

1) получение нужного гена;

2) встраивание его в генетический элемент, способный к репликации

(вектор);

3) введение гена, входящего в состав вектора, в организм-реципиент;

4) идентификацию (скрининг) и отбор клеток, которые приобрели же-

лаемый ген или гены.

ДНК

ДНК

5’

5’

3’

3’

G

G

G

G

A

A

A

A

A

A

T

T

T

T

T

T

C

C

C

C

Эндонуклеаза

Эндонуклеаза

Расщепленная

плазмида

Рекомбинантная

плазмида

Введение

рекомбинантной

плазмиды

в кишечную

палочку

Плазмида

Чужеродный ген (ДНК)

Клонирование гена

Лигаза

Плазмиды

Хромосома

A A

T

T

С

С

С

С

T

T

T

T

T

T

T

T

T T

T T

T T

T T

T T

T T

T T

T T

A

A

A

A

A

A

A

A

A A

A A

A A

A A

A A

A A

A A

A A

G

G

T

T

T

T

A

A

A

A

+

Рис. 6.1. Введение гена в плазмиду E. coli и клонирование рекомбинантной ДНК в

клетках. Плазмида E.coli расщепляется рестриктазой в обеих частях ДНК с образованием

на концах неспаренных нуклеотидов (ТТАА или ААТТ). Ген выщеплен с помощью этой

же рестриктазы с образованием на концах, комплиментарных плазмиде, последовательно-

стей (ААТТ и ТТАА). Обе ДНК (гена и плазмиды) сшивают с помощью лигазы. Гибрид-

ную плазмиду вводят в E. coli, которая при размножении образует клон, все клетки кото-

рого содержат рекомбинантную плазмиду и чужеродный ген. Ген клонирован в бактери-

альной клетке и индуцирует в ней синтез белка

Получение генов возможно несколькими путями: выделением из ДНК,

химико-ферментным синтезом и ферментным синтезом.

Выделение генов из ДНК проводят с помощью рестриктаз, катализи-

рующих расщепление ДНК на участках, имеющих определенные нуклеотид-

ные последовательности (4–7 нуклеотидных пар). Расщепление можно про-

водить по середине узнаваемого участка нуклеотидных пар; при этом обе ни-

ти ДНК «разрезаются» на одном уровне. Образующиеся фрагменты ДНК

имеют так называемые «тупые» концы. Возможно расщепление ДНК со

сдвигом, при этом одна из нитей выступает на несколько нуклеотидов. Обра-

зуемые при этом «липкие» концы в силу своей комплементарности вступают

во взаимодействие.

МОДУЛЬ 6. КЛЕТОЧНАЯ И ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ИНЖЕНЕРИЯ

Введение в биотехнологию. Метод. указания по лабораторным работам

-66-

Нуклеотидную последовательность с липкими концами можно присое-

динить к вектору (предварительно обработанному той же рестриктазой), пре-

вратить в кольцевую в результате сшивания лигазами взаимно комплимен-

тарных концов. Метод имеет существенные недостатки, так как достаточно

трудно подобрать действие ферментов для строгого вычленения нужного ге-

на. Вместе с геном захватываются «лишние» нуклеотиды или, наоборот,

ферменты отрезают часть гена, превращая его в функционально неполноцен-

ный.

Химико-ферментный синтез применяют в том случае, если известна

первичная структура белка или пептида, синтез которого кодирует ген. Не-

обходимо полное знание нуклеотидной последовательности гена. Этот метод

позволяет точно воссоздать нужную последовательность нуклеотидов, а так-

же вводить в гены участки узнавания рестриктаз, регуляторных последова-

тельностей и пр. Метод состоит из химического синтеза одноцепочечных

фрагментов ДНК (олигонуклеотидов) за счет поэтапного образования эфир-

ных связей между нуклеотидами, обычно 8–16-звенных.

Ферментный синтез гена на основе выделенной матричной РНК

(мРНК) является в настоящее время наиболее распространенным методом.

Сначала из клеток выделяют матричные РНК, среди которых присутствует

мРНК, кодируемая геном, который требуется выделить. На выделенной из

клетки мРНК, как на матрице, с помощью обратной транскриптазы (реверта-

зы) синтезируется нить ДНК, комплиментарная мРНК (кДНК). Полученная

(кДНК) служит матрицей для синтеза второй нити ДНК с использованием

ДНК-полимеразы или ревертазы. Затравкой при этом служит олигонуклео-

тид, комплиментарный 3’-концу мРНК; новая цепь ДНК образуется из дезок-

синуклеозидтрифосфатов в присутствии ионов магния. Метод с большим ус-

пехом применен для получения в 1979 г. гена гормона роста человека (сома-

тотропина).

Полученный тем или иным способом ген содержит информацию о

структуре белка, но сам не может ее реализовать. Поэтому нужны дополни-

тельные механизмы для управления действием гена. Перенос генетической

информации в клетку реципиента осуществляется в составе вектора. Вектор –

это, как правило, кольцевая молекула ДНК, способная к самостоятельной ре-

пликации. Ген вместе с вектором образует рекомбинантную ДНК.

При обычном введении в бактериальную клетку ДНК подвергается

ферментативной атаке, в результате которой разрушается. Чтобы этого не

происходило, используют векторные молекулы ДНК, способные при введе-

нии в клетку существовать автономно, а при делениях клетки – реплициро-

ваться. Вектор также несет в своем составе генетический признак, необходи-

мый для последующего распознавания и отбора трансгенных организмов.

Обычно в качестве маркерных генов используют гены устойчивости к анти-

биотикам.

Конструирование рекомбинантных ДНК осуществляется in vitro с изо-

лированными ДНК при помощи эндонуклеаз рестрикции, которые расщеп-

ляют вектор в одном участке, превращая его из кольцевой формы в линей-

МОДУЛЬ 6. КЛЕТОЧНАЯ И ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ИНЖЕНЕРИЯ

Введение в биотехнологию. Метод. указания по лабораторным работам

-67-

ную с образованием липких концов, комплиментарных концам вводимой

ДНК. Комплиментарные концы вектора и вводимого гена сшиваются лига-

зой. Полученную рекомбинантную ДНК с помощью той же ДНК-лигазы за-

мыкают с образованием кольцевой молекулы.

В качестве векторов используют плазмиды и вирусы. Вирусы быстро

транспортируются из клетки в клетку, за короткое время способны быстро

заразить весь организм. Важной проблемой при их использовании является

аттеньюация – ослабление патогенности для хозяина; таким образом, не оче-

видно, что зараженные вирусом клетки выживут и смогут передавать потом-

ству измененную генетическую программу. Наиболее распространенными

векторами являются многокопийные плазмиды с молекулярной массой 3–10

кб. Первые плазмиды были выделены из бактерий, впоследствии их стали

конструировать методами генной инженерии.

Перенос рекомбинантных ДНК осуществляется путем трансформации

или конъюгации. Трансформация – это процесс изменения генетических

свойств клетки в результате проникновения в нее чужеродной ДНК. К

трансформации способны лишь некоторые, так называемые «компетент-

ные», клетки (способные включать чужеродную ДНК и синтезирующие

особый трансформирующий белок). Компетентность клетки определяется

также факторами внешней среды. Этому может способствовать обработка

клеток полиэтиленгликолем или хлоридом кальция. После проникновения в

клетку одна из нитей рекомбинантной ДНК деградирует, а другая за счет

рекомбинации с гомологичным участком реципиентной ДНК может вклю-

читься в хромосому или внехромосомную единицу. Трансформация являет-

ся наиболее универсальным способом передачи генетической информации и

имеет наибольшее значение для генетических технологий.

После переноса сконструированных ДНК, как правило, лишь небольшая

часть реципиентных клеток приобретает необходимый ген. Поэтому очень

важным этапом является идентификация клеток, несущих ген-мишень. На

первой стадии идентифицируют и отбирают клетки, несущие вектор, на ос-

нове которого осуществлен перенос ДНК. Отбор проводят по генетическим

маркерам, которыми помечен вектор. Главным образом маркерами являются

гены устойчивости к антибиотикам. Поэтому отбор проводят высевом клеток

на среды, содержащие конкретный антибиотик. После высева на этих средах

вырастают только клетки, в составе которых находится вектор с генами ан-

тибиотиковой устойчивости. На второй стадии отбирают клетки, несущие

вектор и ген-мишень. Для этого используют две группы методов:

1) основанные на непосредственном анализе ДНК клеток-реципиентов и

2) основанные на идентификации признака, кодируемого геном-мишенью.

При использовании первой группы методов из клеток, предположительно со-

держащих нужный ген, выделяют векторную ДНК, и в ней проводится поиск

участков, несущих данный ген. Далее проводят секвенирование части нук-

леотидной последовательности гена. Возможен другой метод – гибридизация

выделенной из клеток ДНК с зондом (искомый ген или соответствующая ему

мРНК); выделенную ДНК переводят в одноцепочечное состояние и вводят ее

МОДУЛЬ 6. КЛЕТОЧНАЯ И ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ИНЖЕНЕРИЯ

Введение в биотехнологию. Метод. указания по лабораторным работам

-68-

во взаимодействие с зондом. Далее определяют наличие двуцепочечных гиб-

ридных молекул ДНК. Во втором варианте возможен непосредственный от-

бор клеток, синтезирующих белок – продукт транскрипции и трансляции ге-

на-мишени. Применяются также селективные среды, поддерживающие рост

только клеток, приобретших ген-мишень.

Р

Р

а

а

б

б

о

о

т

т

а

а

6

6

.

.

1

1

.

.

Т

Т

р

р

а

а

н

н

с

с

ф

ф

о

о

р

р

м

м

а

а

ц

ц

и

и

я

я

к

к

л

л

е

е

т

т

о

о

к

к

E

E

.

.

c

c

o

o

l

l

i

i

x

x

l

l

i

i

-

-

B

B

l

l

u

u

e

e

п

п

л

л

а

а

з

з

м

м

и

и

д

д

о

о

й

й

p

p

G

G

L

L

O

O

Ц

Ц

е

е

л

л

ь

ь

р

р

а

а

б

б

о

о

т

т

ы

ы: дать представление о процедуре генетической трансфор-

мации. Провести эксперимент по трансформации клеток E. сoli, продемонст-

рировать связи ДНК→РНК→БЕЛОК→СВОЙСТВО организма

В рамках данной работы бактериальные клетки E. coli (XL1-Blue)

трансформируют плазмидой с геном, кодирующим зеленый флюоресцентный

белок (GFP, green fluorescent protein), выделенным из биолюминесцирующей

медузы Aequorea victoria. Трансформированные бактериальные клетки, экс-

прессирующие ген GFP, продуцируют зеленый флюоресцентный белок и

флюоресцируют зеленым цветом при облучении ультрафиолетовой лампой.

Бактериальные клетки помимо одной большой хромосомальной ДНК

часто содержат одну или несколько небольших циклических ДНК, называе-

мых плазмидами. В последних есть дополнительные к хромосомальным ге-

ны, экспрессия которых обеспечивает клетке дополнительные свойства. В

данной работе клетки трансформируются плазмидой pGLO, в состав которой

входят ген, кодирующий зеленый флюоресцентный белок (GFP); ген, коди-

рующий белок β -лактамазу (bla), этот белок обеспечивает клетке устойчи-

вость к антибиотику – ампициллину; участок специальной генетической ре-

гуляции арабинозный оперон (araC), позволяющей контролировать экспрес-

сию флюоресцентного белка в трансформированных клетках.

М

М

а

а

т

т

е

е

р

р

и

и

а

а

л

л

ы

ы

и

и

о

о

б

б

о

о

р

р

у

у

д

д

о

о

в

в

а

а

н

н

и

и

е

е

:

:

1. Компетентные клетки E. coli (XL1-Blue);

2. Раствор плазмидной ДНК (pGLO);

3. Трансформационный буфер;

4. Агар на LB-среде;

5. Ампициллин, р-р 200 мг/мл;

6. Арабиноза, 20 % раствор;

7. Чашки Петри;

8. Пипетки, стерильные типсы;

9. Пластиковые пробирки Eppendorf;

10. Стеклянные петли;

11. Центрифуга;

МОДУЛЬ 6. КЛЕТОЧНАЯ И ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ИНЖЕНЕРИЯ

Работа 6.1. Трансформация клеток E. coli xli-Blue плазмидой pGLO

Введение в биотехнологию. Метод. указания по лабораторным работам

-69-

12. Контейнер со льдом, водяная баня (42

о

С), термостат (37

о

С);

13. Микробиологический бокс;

14. UV-лампа.

Х

Х

о

о

д

д

р

р

а

а

б

б

о

о

т

т

ы

ы

:

:

1. Подписать две пластиковые пробирки +ДНК и –ДНК.

2. В боксе стерильно отобрать по 100 мкл суспензии компетентных

клеток в трансформационном буфере в каждую пробирку. Поместить про-

бирки в ледяную баню.

3. В пробирку +ДНК внести 1 мкл раствора плазмидной ДНК. В про-

бирку –ДНК внести такое же количество буфера без ДНК. Выдержать обе

смеси на льду не менее 20 мин.

4. Чашки Петри подписать на дне следующим образом: LB-ДНК,

LB/аmp-ДНК, LB/аmp+ДНК, LB/amp/ara-ДНК, LB/amp/ara+ДНК.

5. Расплавить агар в микроволновой печи, перенести его в бокс.

6. На дно соответствующих чашек поместить растворы ампициллина

(0,25 мл, конечная конц. 200 мкг/мл и арабинозы (0,25 мл, конечная конц.

0,2 %). Залить в чашки агар (по 25 мл), осторожно перемешать и оставить по-

лимеризоваться в боксе под UV-облучением.

7. Провести процедуру теплового шока. Для этого обе пробирки помес-

тить в водяную баню (42

о

С) на 25 сек (строго!), после чего быстро перенести

их опять на лед. Выдержать 2-3 мин.

8. Пробирки вынуть изо льда, добавить по 500 мкл свежей LB-среды

(стерильно!) и инкубировать при 37

о

С в течение 30 мин.

9. Высеять полученные клетки на соответствующие чашки с агаром.

Для этого отобрать по 100 мкл клеточной суспензии и перенести ее на по-

верхность агара. Растереть стерильной стеклянной петлей досуха, закрыть

чашки, перевернуть и поместить в термостат (37

о

С) на ночь.

А

А

н

н

а

а

л

л

и

и

з

з

п

п

о

о

л

л

у

у

ч

ч

е

е

н

н

н

н

ы

ы

х

х

р

р

е

е

з

з

у

у

л

л

ь

ь

т

т

а

а

т

т

о

о

в

в

:

:

1. Пронаблюдайте полученные результаты посева на чашках Петри при

нормальном освещении и при облучении чашек ультрафиолетовой лампой.

Внесите свои наблюдения в табл. 6.1

, отвечая на следующие вопросы:

- как много колоний выросло на чашке (сравнительно)?

- какого они цвета?

- что наблюдали при облучении чашек ультрафиолетом?

Таблица 6.1

+DNA,

LB/amp

+DNA,

LB/amp/ara

-DNA,

LB/amp

МОДУЛЬ 6. КЛЕТОЧНАЯ И ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ИНЖЕНЕРИЯ

Работа 6.1. Трансформация клеток E. coli xli-Blue плазмидой pGLO

Введение в биотехнологию. Метод. указания по лабораторным работам

-70-

-DNA, LB

2. Опишите, какие новые свойства приобрели трансформированные

бактерии. Благодаря чему?

3. Определите эффективность трансформации по формуле

Эфф. трансф. = число колоний на чашке / кол-во ДНК на чашку

(мкг)

1. Определите число колоний, выросшее на чашках (+DNA, LB/amp) и

(+DNA, LB/amp/ara).

2. Количество ДНК определите исходя из концентрации раствора ДНК

и его количества, взятого для трансформации. Запишите проведенные расче-

ты и полученные результаты.

В

В

о

о

п

п

р

р

о

о

с

с

ы

ы

:

:

1. Что такое генетическая трансформация?

2. Что такое компетентные клетки? Как вы себе представляете про-

цесс проникновения плазмидной ДНК внутрь клеток в момент темпера-

турного шока?

3. Почему для проведения генетических модификаций чаще всего

используют клетки E.coli? Какие еще организмы используются в биотех-

нологии?

4. Какова эффективность проведенной вами трансформации? От чего

она зависит? Почему клетки на чашке +DNA, LB/amp выросли, но не флюо-

ресцируют?

5. Как вы думаете, о чем бы свидетельствовала флюоресценция клеток,

выросших на чашке +DNA, LB/amp?

Р

Р

а

а

б

б

о

о

т

т

а

а

6

6

.

.

2

2

.

.

Э

Э

к

к

с

с

п

п

р

р

е

е

с

с

с

с

и

и

я

я

г

г

е

е

н

н

о

о

в

в

,

,

к

к

л

л

о

о

н

н

и

и

р

р

о

о

в

в

а

а

н

н

н

н

ы

ы

х

х

в

в

п

п

р

р

о

о

к

к

а

а

р

р

и

и

о

о

т

т

и

и

ч

ч

е

е

с

с

к

к

и

и

х

х

с

с

и

и

с

с

т

т

е

е

м

м

а

а

х

х

.

.

К

К

у

у

л

л

ь

ь

т

т

и

и

в

в

и

и

р

р

о

о

в

в

а

а

н

н

и

и

е

е

р

р

е

е

к

к

о

о

м

м

б

б

и

и

н

н

а

а

н

н

т

т

н

н

ы

ы

х

х

к

к

л

л

е

е

т

т

о

о

к

к

E

E

.

.

c

c

o

o

l

l

i

i

Ц

Ц

е

е

л

л

ь

ь

р

р

а

а

б

б

о

о

т

т

ы

ы: культивирование рекомбинантных клеток E.coli

BL21(DE3) с контролируемой экспрессией двух различных белков: рекомби-

нантного белка апообелина (плазмида рЕТ-OL8) и химерного белка proZZ-

Obe (плазмида pTZZO2).

В работе используется штамм E.coli BL21(DE3). Помимо жесткой регу-

ляции экспрессии этот штамм лишен ряда протеолитических ферментов, что

способствует уменьшению протеолитического расщепления рекомбинантных

белков в клетке-хозяине.

М

М

а

а

т

т

е

е

р

р

и

и

а

а

л

л

ы

ы

и

и

о

о

б

б

о

о

р

р

у

у

д

д

о

о

в

в

а

а

н

н

и

и

е

е

:

:

1. Трансформированные клетки;