Вульфиус П. Франц Шуберт. Очерки жизни и творчества

Подождите немного. Документ загружается.

П. Вульфиус

Франц Шуберт

Очерки жизни и творчества

Москва.

«М у з

ы к

а».

1983

78И

В88

Под редакцией

Е. М. Орловой

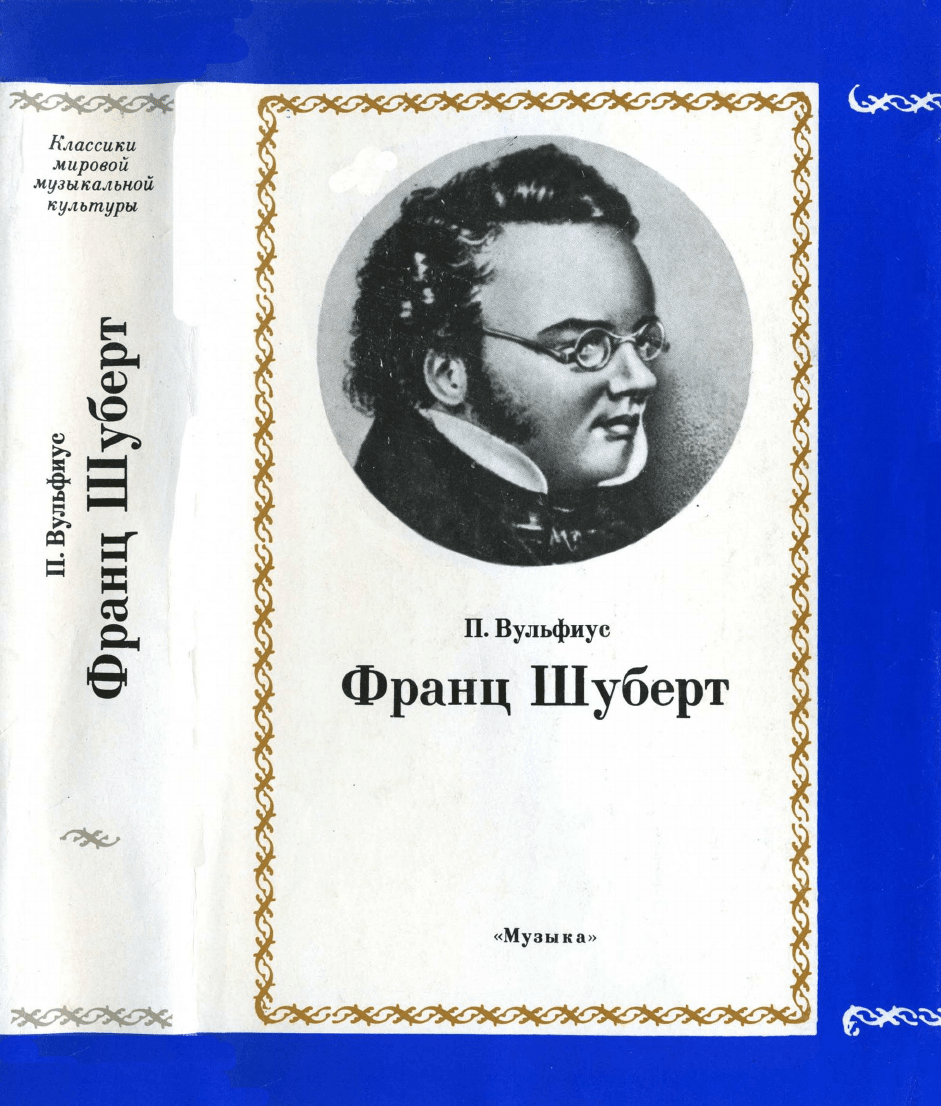

На фронтисписе портрет Франца Шуберта

с литографии И. Тельчера 1826 года

© Издательство «Музыка», 1983 г.

От автора

Творчество каждого большого художника представляет собой

загадку со многими неизвестными. И разгадать ее до конца искусствове-

дению не дано. И не только потому, что ученые в этой области не владеют

столь совершенными методами исследования, как это имеет место в

точных науках, но в значительной степени и потому, что предмет искус-

ствоведения — художественные произведения — образует необычайно

сложную систему соотношения объективных и субъективных факторов,

сопротивляющуюся ее расчленению на слагаемые, а следовательно, быть

проверенному во всех деталях научному обоснованию. Для постижения

художественного замысла недостаточно «разъять гармонию как труп»,

как это пытался сделать пушкинский Сальери, надо суметь уловить его

(замысла) душу, а это значит постараться приблизиться к тому це-

лостному воспроизведению явлений окружающего мира, которое со-

ставляет существо образного мышления, отличительную особенность ис-

кусства.

Конечно, было бы иллюзорным намерение уподобиться в искусство-

ведческой характеристике воздействию художественного произведения,

но сохранить в критическом отклике некую долю образной наглядности

представляется не только желательным, но и обязательным. Именно это

имел в виду Б. В. Асафьев, когда рекомендовал не столько доказывать

отстаиваемые музыковедом положения, сколько убеждать читателя в их

правомочности.

Разумеется, точка зрения Асафьева никак не предполагает отказа

от имеющихся в распоряжении музыкознания методов научного анализа,

чему лучшим свидетельством являются его труды, содержащие немало

примеров органической координации научной доказательности и худо-

жественной убедительности суждений. Тем не менее подобная оценка

5

возможностей науки об искусстве (мнение Асафьева может быть отне-

сено и к другим областям искусства) ставит поползновениям искусство-

ведов определенный предел. Этот предел очерчивается степенью одно-

значности выводов, намного более высокой в точных науках.

Однако, если принять во внимание, что любое подлинное художе-

ственное произведение допускает расхождения в толковании, что в

определенных рамках не наносит ущерба его смыслу, то становится

очевидным, что вариабильность взглядов не всегда может служить осно-

ванием для упреков в адрес искусствоведов. Наоборот, именно она-то и

открывает простор художественному домыслу, нередко позволяя вернее

очертить образное содержание, чем это доступно чисто теоретическим

наблюдениям.

В этом аспекте получает оправдание неоднократное обращение

искусствоведов к одной теме, к творчеству одного художника, что

можно было бы сравнить с совпадением репертуара исполнителей, спо-

собных, если им есть что сказать, извлечь новые оттенки из постоянно

звучащих с концертной эстрады произведений. Конечно, в распоряжении

искусствоведов нет того богатства нюансов, которыми владеют выда-

ющиеся исполнители. Да и цели, которые ставят себе те и другие, в доста-

точной мере различны. И все же вдумчивые, одаренные искусствоведы

оставляют след, который далеко не во всем перекрывается последу-

ющими изысканиями. Уточняются факты, растет технологическая осна-

щенность, множатся ракурсы рассмотрения предмета исследования, но

остаются неповторимыми черты одухотворенности, творческого своеоб-

разия, обусловленные индивидуальными задатками, личностью критика

или ученого.

В толковании произведений искусства они имеют немаловажное

значение. Вот почему, обладая богатейшей, растущей изо дня в день

библиографией Баха, мы возвращаемся к монографии Ф. Шпитты,

занимаясь творчеством Генделя, обращаемся к труду К. Кризандера, изу-

чая Моцарта, сверяемся с исследованием Г. Аберта. Но вместе с тем,

отдавая должное своим предшественникам, широко используя их опыт,

проверяя и по мере возможности дополняя их достижения, мы ищем не

только новые факты, обогащающие наше представление о том или ином

явлении искусства, но и нового поворота в художническом освещении

предмета исследования, который придал бы нашему толкованию досто-

верность наделенного поэтическим подтекстом портрета. Вот тут и всту-

пает в свои права интуиция, извлекающая из накопленных в процессе

кропотливого анализа наблюдений, доводы, отмеченные не столько

доказательностью, сколько убедительностью. Очевидно, что эти доводы

непроизвольны, но последовательная цепь обоснований в них нередко

нарушена. Они обладают большей или меньшей степенью вероятности,

но лишены бесспорной обязательности. Но это-то и сообщает им индиви-

дуальную неповторимость, обеспечивающую их значение как в ряду

С)

смежных с ними исканий в той же области, так и за пределами их времени

у представителей будущих поколений.

Автор предлагаемого вниманию читателей исследования о Шуберте

не избежал соблазна руководствоваться в своей работе выше очерчен-

ными принципами. Естественно, что не будучи уверенным в возможности

следования этим принципам он не мог бы и думать об осуществлении

своего замысла. Но отсюда совсем не следует, что он убежден в непогре-

шимости результата своего труда. Наоборот, чем больше он погружался

в проблематику творчества Шуберта, чем тщательнее вслушивался в его

произведения, чем ближе знакомился с его обликом человека и худож-

ника, тем сложнее представлялось ему достижение цели — создание

живого портрета композитора в меру достижимости и убедительного, и

достоверного.

Сомнения, преследовавшие автора на всем протяжении его работы

и преследующие его и по ее завершении, диктовались и диктуются

тем обстоятельством, что привычная по отношению к произведениям

искусства ограниченность зоны вмешательства научного скальпеля

при обращении к творчеству Шуберта ощутимо возрастает. Причину

данного феномена следует искать в специфичности дарования компози-

тора, обеспечившей органическое сочетание в его творческом процессе

глубины вдохновения и непреднамеренности высказывания. Именно это

имел в виду Дж. Грове, когда высказывал, ставшую крылатой фразой

мысль о том, что у Шуберта мы ближе, чем у кого-либо из других компо-

зиторов, находимся к самой сущности музыкального искусства

1

, доба-

вим, не поддающемуся исчерпывающему выражению в понятиях.

И здесь в одинаковой мере загадочными представляются как самые

простые, так и наиболее сложные из шубертовских произведений. Как

определить, например, неповторимое обаяние, излучаемое песней «К

музыке», где минимум средств создает ощущение величия, возвышенной

простоты, способной, как это дано, в частности, музыке, освободить чело-

века от душевной стесненности, или, где найти слова, чтобы оправдать,

казалось бы, нарочито подчеркнутую пространность изложения финала

Сонаты для фортепиано A-dur (1828), где вопреки сложившимся тради-

циям композитор прерывает стремительный бег музыки паузами дли-

тельностью в один такт? Если же выйти за пределы толкования

отдельных сочинений и постараться охватить деятельность компози-

тора под более широким углом зрения, то и здесь обнаруживаешь ряд

вопросов, ответить на которые, не оставив места сомнениям, невоз-

можно.

Сплетение в творчестве Шуберта подчас, казалось бы, взаимоисклю-

чающих одна другую черт обусловливало не только противоречия в

оценке его судьбы, но возникновение самых произвольных ее кривотол-

ков. Останавливаться на различных вымыслах и домыслах нет необходи-

мости, тем более что этим вопросам, можно сказать, во всей их совокуп-

7

ноет и посвятил специальную книгу К). Н. Хохлов

2

. Но помнить о них

необходимо. Это заставляет пристальнее вглядываться (точнее, внима-

тельно вслушиваться) в произведения композитора, осторожно судить о

его достоинствах и особенно о его просчетах и — что особенно важно —

постоянно соотносить свои выводы с той самой двойственностью, кото-

рая в разных преломлениях образует знаменатель поведения Шуберта и

как художника, и как человека. Соблюдая эти условия, автор исследо-

вания может надеяться на то, что он приблизится к постижению сложной

простоты творчества композитора и тем самым, не разрушая обаяния,

загадочности, которое должно оставаться прерогативой произведения

искусства, достигнет его объективной научной оценки. Окончательное

же суждение о том, в какой мере это ему удалось, может быть вынесено

только читателем

1

.

Очерк первый

Шуберт

и

его время

Жизнь Франца Шуберта полностью укладывается в пе-

риод, отмеченный в истории Австрии лихорадочным стрем-

лением правящих кругов сохранить, больше того, упрочить

феодально-помещичий строй в его наиболее косном старо-

режимном облике. Реформы, которыми Иосиф II пытался

откликнуться на требования века Просвещения, были при-

знаны не отвечающими интересам государства. Особенно

усердствовал в искоренении даже самых робких проявлений

свободомыслия, в том числе и нововведений своего предше-

ственника, император Франц. В его лице страна получила не

только убежденного поборника абсолютной монархии (в

этом отношении он продолжал традиционную политику

дома Габсбургов), но и ярого противника каких бы то ни

было уступок духу времени. Последнему всемерно способ-

ствовали личные качества Франца, приведшие

к

тому, что на

протяжении более чем полувекового царствования он, по

выражению австрийского историка X. Србика, «иссушил

Австрию»

1

. «Страх, подозрительность, инертность, духов-

ная ограниченность — вот что определяло облик властителя

одной из ведущих держав Западной Европы первой поло-

вины XIX века»

2

.

Франц превратил Австрию в колосса на глиняных ногах,

могущество которого развеялось в прах, как только страну

захлестнула волна революционного движения. Показатель-

но, что для этого не потребовалось мощного подъема масс,

каким были отмечены революции 1830 и 1848 годов во

Франции. Тем не менее события 1848 года в Австрии

9

явились толчком, который обнажил перед всем миром гни-

лую сердцевину взлелеянной австрийским самодержавием

системы, положив конец и карьере истинного ее создателя,

главы австрийского правительства с 1809 года канцлера

Меттерниха.

Апогей деятельности Меттерниха относится к послевоен-

ным годам, когда после победы европейской коалиции над

Наполеоном Австро-Венгрия вновь обрела ведущее положе-

ние среди европейских государств. Это положение усили-

лось в результате создания «Священного Союза», который

ставил целью обеспечить Европе пребывание

в

реакционном

status quo. В «Священном Союзе» Австрии принадлежала

руководящая роль. Соответственно все нити политических

интриг сходились в руках Меттерниха, посвятившего всю

жизнь осуществлению основной цели «Священного Сою-

за» — искоренению

в

Европе революционных идей. Если ему

и не удалось достичь этого повсеместно, то в пределах

Австрии его усилия увенчались полным успехом. «Таможен-

ные пошлины не пропускали материальной немецкой про-

дукции, цензура — духовной, — писал Энгельс. — Неверо-

ятнейшие паспортные ограничения сводили личные сноше-

ния до крайнего минимума... Таким образом, Австрия оста-

валась совершенно чуждой всему буржуазно-либеральному

движению Германии»

3

.

Если вспомнить, какой резкой критике подвергали клас-

сики марксизма-ленинизма представителей буржуазного ли-

берализма, то облик экономической и духовной жизни

Австрии предстает в этом высказывании Энгельса в совер-

шенно катастрофическом виде. Естественно, что в таких

условиях живая мысль пробивала себе дорогу с трудом. Но

зато она пышно расцветала за рубежом Австрии в виде

значительного количества брошюр, убедительно вскрывав-,

ших истинное лицо метгерниховского режима, пытавшегося

замаскировать свои намерения покровом патриархальности,

заботливости и благодушия. Чтобы поддержать эту легенду

и обескровить прежде всего оппозицию внутри страны, Мет-

терних не жалел средств, не гнушался пользоваться любыми

приемами. Во внутренней политике он умело руководство-

вался принципом «разделяй и властвуй», завещанным еще

римскими государственными деятелями. Для ослабления

родового дворянства он приближает ко двору представите-

лей буржуазии. В свою очередь, сложный механизм бюро-

кратического управления создает преграды свободному раз-

витию торговли и промышленности. Сея семена раздора

Ю

между крупными и мелкими помещиками, он превращает

дворянство в бессильное орудие своей системы. Используя и

национальные противоречия венгерского и австрийского

дворянства, родовой австрийской аристократии и финансо-

вых тузов еврейского происхождения, всячески разжига-

ются национальные разногласия между народами, входя-

щими

в

состав Австро-Венгерской империи.

Обращал Меттерних на пользу своей системе и косность,

половинчатость мировоззрения мелкой буржуазии и кре-

стьянства. Играя на привязанности к патриархальному укла-

ду, на страхе перед изменением привычного строя жизни, он

легко добивался подчинения этих слоев общества ярму своей

политики. Несколько ослабляя давление в сторону под-

держки мелкособственнических интересов, он тем успешнее

прибирал их к рукам в остальных отношениях. Исключи-

тельно ловко использовал Меттерних и те патриотические,

верноподданнические настроения, которые были сильны в

среде австрийской мелкой буржуазии. На этой основе была

создана и всячески поддерживалась иллюзия невмешатель-

ства императора в политику.

Император играл роль «доброго отца народа», всегда

готового выслушать просьбы подданных. Были созданы

специальные аудиенции, где Франц терпеливо выслушивал

просьбы

и

обнадеживал челобитчиков стереотипной фразой:

«Посмотрим, может что-нибудь

и

удастся сделать». Но поло-

жительной резолюции можно было ожидать лишь в редчай-

ших случаях, и, как правило, ответ сводился только к выше-

приведенной фразе.

«Насколько мягки слова императора, настолько жестки

его действия»

4

, — пишет выдающийся австрийский поэт и

драматург Ф. Грильпарцер, которого никак нельзя уличить

в

особом радикализме.

Иногда Франц ссылался на злую волю Меттерниха,

создавая тем самым у просителя впечатление, что не только

он, но и его монарх не свободен в своих поступках и во всем

должен считаться с мнением всесильного князя. Эта неуклю-

жая уловка имела, однако, успех у бюргеров. Она способ-

ствовала популярности императора (к числу его почитателей

принадлежал и отец Шуберта), а следовательно, и укрепле-

нию режима.

Конечно, узаконенная Францем фикция доступности,

патриархальности власти имела свой предел. Так, на прием к

нему никак не мог попасть венгерский крестьянин. К по-

мощи императора не решался обратиться и австрийский

11