Will D., Gebhardt N. (Hrsg.) Hydraulik: Grundlagen, Komponenten, Schaltungen

Подождите немного. Документ загружается.

368 12 Messtechnik in der Hydraulik

12.1.5.4 Thermische Verfahren

Diese Verfahren sind dadurch gekennzeichnet, dass eine definierte Wärmemenge

in das Fluid eingeleitet wird und in Strömungsrichtung nach dieser Stelle die

Temperatur gemessen wird. Diese gemessene Temperatur ist maßgeblich vom

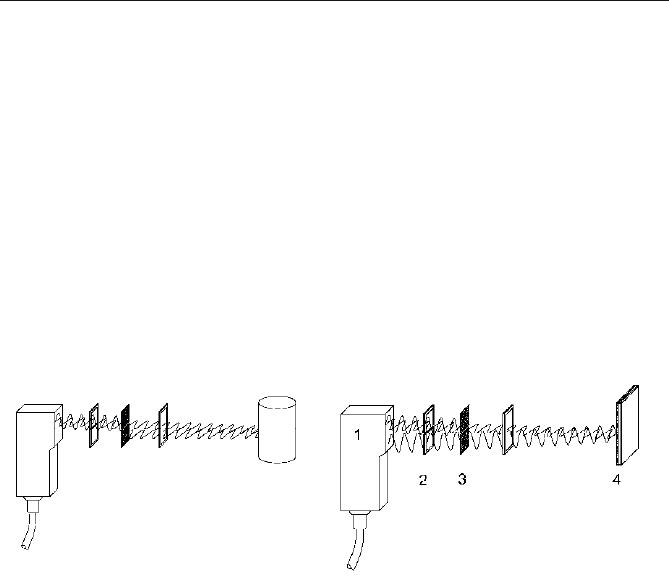

Volumenstrom abhängig. Ein Verfahren ist das in Abb. 12.29 dargestellte Hitz-

drahtanemometer mit konstanter Speisespannung.

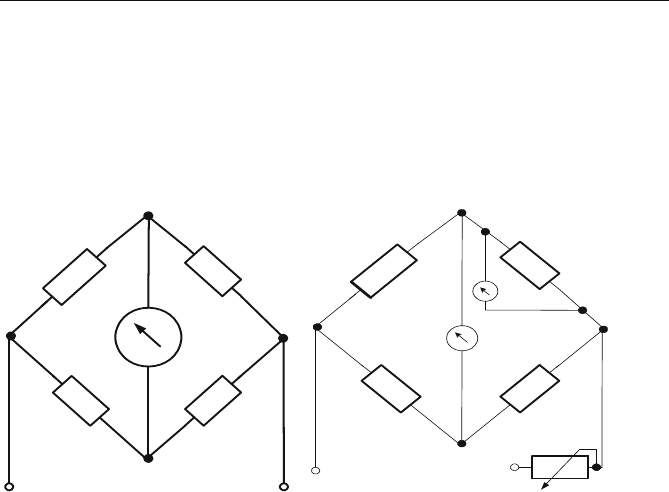

a

b

Abb. 12.29 Hitzdrahtanemometer. a mit konstanter Speisespannung b mit konstantem

Heizdrahtwiderstand

Bei konstanter elektrischer Heizleistung eines Hitzdrahtes, wird die Temperatur-

absenkung des als Sensor wirkenden Widerstandes

R

H

des Hitzdrahtes gemessen

(

Abkühlverfahren). Die Veränderung von R

H

ergibt sich aus der Tatsache, dass bei

verändertem Volumenstrom eine andere Wärmemenge abgeführt wird. Für das

Verfahren reicht eine geringe Heizleistung aus, allerdings ist es sehr empfindlich

gegen Verschmutzung und elektrischer Überlastung des Messwiderstandes

R

H.

Bei

sehr kleinen Volumenströmen ist bedingt durch die Eigenkonvektion der Mess-

anordnung keine auswertbare Aussage möglich.

Das

Konstanttemperaturverfahren (Abb. 12.29 b) setzt eine regelbare Heiz-

leistung voraus. Der Widerstand des Heizdrahtes

R

H

wird durch Nachregeln der

Heizspannung

U

konstant gehalten. Heizspannung bzw. Heizstrom sind bei ab-

geglichener Brücke ein Maß für den Volumenstrom. Die Empfindlichkeit nimmt

mit zunehmendem Volumenstrom ab. Insgesamt ergibt sich gegenüber dem Ab-

kühlverfahren ein größerer Messbereich, wobei die Eigenkonvektion bei kleinen

Volumenströmen auch zu beachten ist.

Bei Anwendung des

Aufheizverfahrens wird mittels eines Heizwiderstandes

dem Fluid Wärme zugeführt. Die damit verbundene Erwärmung des Fluids kann

bei konstanter Heizleistung bzw. konstanter Temperaturdifferenz als Maß für den

Volumenstrom genutzt werden. Dem Nachteil einer hohen elektrischen Heiz-

leistung, stehen die Vorteile des linearen Messzusammenhanges und der Un-

abhängigkeit von der Dichte des Fluids gegenüber.

U

R

H

U

R

H

Spannungsmesser

12.1 Messgrößen 369

Im Sinne der Einleitung sind auch thermische Verfahren zu berücksichtigen,

die eine Temperaturdifferenzmessung nutzen um den Wirkungsgrad zu be-

stimmen. Die thermodynamische Wirkungsgradermittlung zeichnet sich im

Gegensatz zur konventionellen Messung des Wirkungsgrades durch einen

geringen gerätetechnischen Aufwand aus. Der Ansatz dieses Verfahrens ist, dass

die gesamte in einer Verdrängereinheit entstehende Verlustleistung in Wärme

umgewandelt wird und nur der Fluidstrom diese Wärme, abgesehen von der Kon-

vektionswärme, abtransportiert. Erfolg versprechende Untersuchungen wurden

von Witt [12.16] nach umfangreichen Untersuchungen der physikalischen und

thermodynamischen Kennwerte von Druckflüssigkeiten (Enthalpie-Entropie-

Diagramm) gemacht. Er entwickelt in eine Rechenflüssigkeit, welche die thermo-

dynamischen Eigenschaften der jeweiligen Druckflüssigkeit erfasst. Mit Hilfe der

Rechenflüssigkeit und den Temperatur- und Druckdifferenzmesswerten kann nun

der Gesamtwirkungsgrad für Pumpen und Motoren mit und ohne äußeren

Leckölvolumenstrom berechnet bzw. aus den erstellten Diagrammen entnommen

werden. Ferner stellt er umfangreiche Betrachtungen zu möglichen Fehlern bei

Nichtbeachtung der Kompressibilität von Hydraulikflüssigkeiten an. Bedingt

durch den weiterhin beträchtlichen experimentellen Aufwand erfolgte keine

praktische Anwendung.

Eine weitere Möglichkeit, ist die Bestimmung des Schädigungszustandes

(s. Kap. 13) auf der Basis einer Temperaturdifferenzmessung [12.41, 12.53]. Der

Schädigungszustand, der eine Kennzahl für den technischen Zustand z. B. der

Hydraulikpumpe darstellt, ermöglicht eine Beurteilung der Lebensdauer. Aus

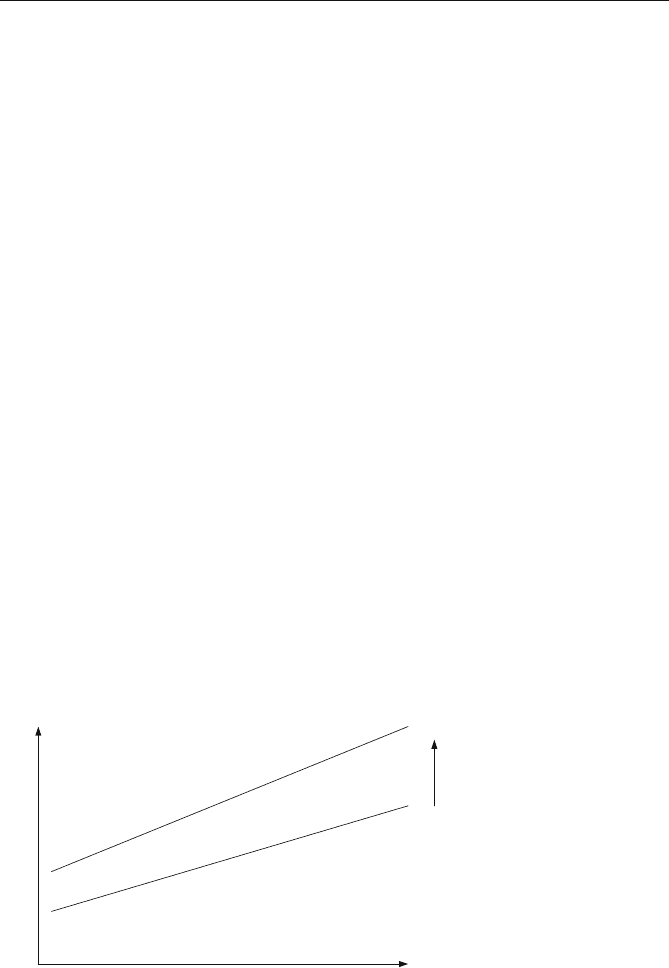

Abb. 12.30 geht hervor, dass sich die Temperatur mit zunehmenden Verschleiß

unter Berücksichtigung der Messparameter (p, n, T

Öl

) verändert. Die Änderung

des Messwertes Temperatur ist im Vergleich zum von der Hydraulikpumpe ab-

gegebenen Volumenstrom geringer. Dafür ist der Messaufwand sowohl zeitmäßig

als auch kostenmäßig viel geringer. Derzeit laufen zahlreiche Untersuchungen, um

das Verfahren für einen industriemäßigen Einsatz vorzubereiten [12.41, 12.50].

Druck

Tempetraturdifferenz

Schädigung

n=kost,

T=konst

Abb. 12.30 Temperaturdifferenz-Druck-Abhängigkeit für unterschiedlich verschlissene

Zahnradpumpen

370 12 Messtechnik in der Hydraulik

12.1.5.5 Kalibrierung

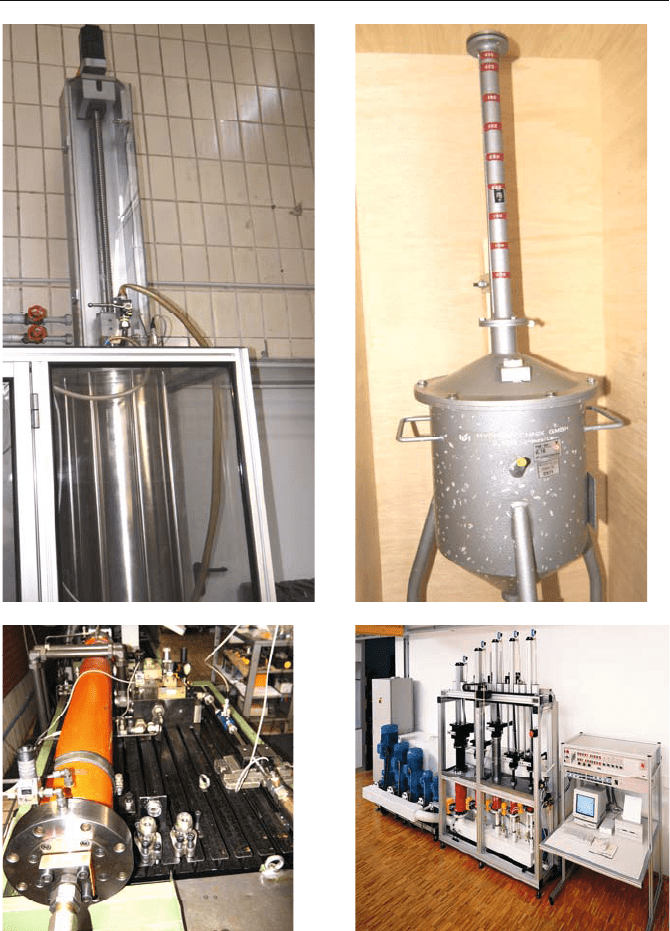

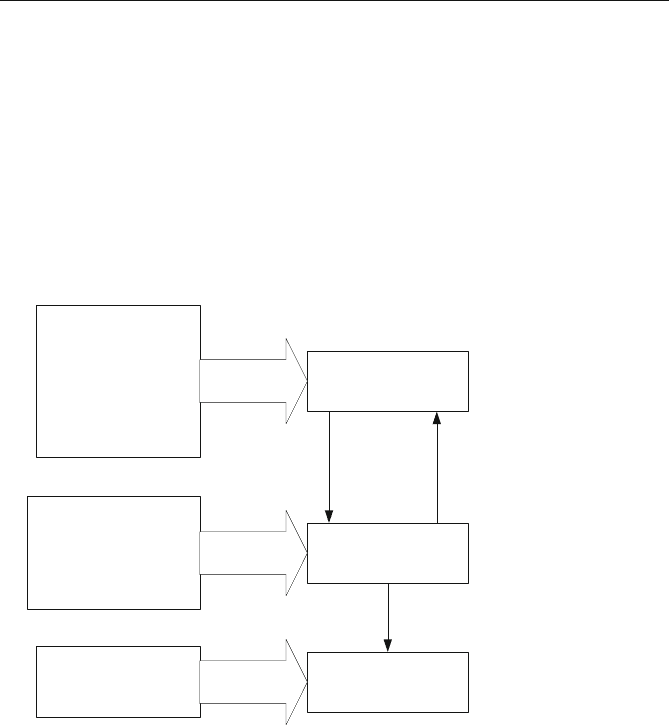

Die Kalibrierung von Volumenstromsensoren ist eine äußerst aufwendige Aufgabe

[12.40]. In der Regel ist ein Satz von Referenzvolumetern verfügbar, welche alle

drei Jahre mit einem nationalen Normal bei identischen Bedingungen (Durchfluss,

Druck, Temperatur, Prüfmedium) verglichen werden. Die Referenzvolumeter

(Abb. 12.31 d) sind einmal jährlich auf dem Kalibrierprüfstand zur Kalibrierung

der Mastervolumeter einzusetzen. Jeder Prüfling ist nach der Fertigung und Mon-

tage oder bei einer Neukalibrierung mit diesen Mastervolumetern zu kalibrieren.

Um die je nach Baugröße unterschiedlichen Durchflüsse abzudecken, werden

Masterzähler unterschiedlicher Baugröße verwendet. So saugen z. B. bei der Fir-

ma KRAL die laufenden Pumpen das Medium aus einem Tank an. Je nach Bau-

größe wird ein Ventil geschaltet, das das Prüfmedium über den Masterzähler und

den direkt danach eingebauten Prüfling wieder zurück in den Tank fördert.

Die Bereitstellung eines konstanten Volumenstromes ist die Grundvoraussetzung

für die Kalibrierung von Volumenstromsensoren. Dazu gibt es verschiedene

Möglichkeiten, wobei die gebräuchlichsten in Abb. 12.31 vorgestellt sind. So wird

z. B. ein Hydraulikzylinder mit konstanter Geschwindigkeit eingefahren und dabei

das vom Zylinder verdrängte Öl als Bezugsgröße verwendet. Vorraussetzung

dafür sind die Kenntnis der geometrischen Daten des Zylinders, die exakte

Messung des Hubweges und der Zeit. Aus den Daten kann der Vergleichswert

berechnet werden, der als Kalibrierbasis für den zu prüfenden Sensor dient. Durch

Variation der Öltemperatur und gegebenenfalls der Ölsorte, kann die Viskosität

variiert werden. Der mechanische Antrieb des den Volumenstrom bereitstellenden

Zylinders muss mit konstanter Geschwindigkeit erfolgen. Das kann mittels eines

geregelten Elektromotors und einem Spindelantrieb (Abb. 12.31 a) realisiert

werden.

Eine andere Möglichkeit ist die Verwendung eines separaten Pneumatik-

zylinders, der von einem geregelten konstanten Gasdruck angetrieben wird (Abb.

12.31 c). Der Pneumatikzylinder arbeitet so mit konstanter Geschwindigkeit und

treibt mechanisch den Hydraulikzylinder an. Eine weitere Variante ist in Abb.

12.31 d dargestellt, wo eine mittels einer Pumpeneinheit (Schraubenspindel-

pumpe) eine konstante Drehzahl unter Verwendung von Frequenzumrichtern

realisiert wird.

Mehrere Kalibrierpunkte sind so auszuwählen, dass der Messbereich jedes Prüf-

lings abgedeckt wird. Damit kann die Linearität der kalibrierten Volumeter er-

mittelt werden. Durch den direkten Vergleich der bekannten Kalibrierwerte des

Masterzählers werden die Kalibrierwerte des Prüflings errechnet. Aus den fünf

Messpunkten mit den höheren Durchflüssen wird ein arithmetischer Mittelwert

gebildet, der den resultierenden K-Faktor ergibt. Der K-Faktor wird in P/l (Pulsen

pro Litern) angegeben. Die gesamte Kalibrierung wird automatisch von der Prüf-

standssteuerung durchgeführt.

.

12.1 Messgrößen 371

a

b

c

d

Abb. 12.31 Kalibrierung von Volumenstromsensoren. a Bereitstellung des Volumen-

stromes durch Zylinder mit Spindelantrieb (Hydrotechnik) b Kalibrierter Messbehälter

(Hydrotechnik) c Bereitstellung des Volumenstromes durch Hydraulikzylinder mit

pneumatischen Antriebszylinder (Hydrotechnik) d Prüfstand mit Schraubenspindelantrieb

und kalibrierten Mastervolumeter (KRAL)

372 12 Messtechnik in der Hydraulik

12.1.6 Drehzahl

Die Drehzahlmessung kann mit analogen oder digitalen Sensoren erfolgen. Zur

ersteren Kategorie gehören Tachogeneratoren, die als permanenterregte Gleich-

spannungsgeneratoren oder als Wechselspannungsgeneratoren ausgeführt werden.

Beim Gleichspannungsgenerator ist die Klemmspannung proportional zur Dreh-

zahl. Wechselspannungsgeneratoren erfordern eine Auswertung der Amplitude

oder der Frequenz der Klemmspannung. Die praktische Anwendung scheitert oft

am fehlenden freien Wellenende zur mechanischen Kopplung.

Die

digitale Drehzahlmessung erfolgt häufig, indem ein Sensorelement, das

eine Lichtquelle und einen Lichtempfänger beinhaltet, in der Nähe einer

rotierenden Welle angeordnet wird. Auf der Welle selbst werden eine oder

mehrere Reflexionsmarken angebracht, so dass pro Umdrehung der ausgestrahlte

Lichtstrahl ein- oder mehrmals reflektiert wird. Neben optischen Signalgebern

können auch kapazitive oder induktive Geber verwendet werden.

&

Anzeige

Zähler

Ux

Torzeit

~

Abb. 12.32 Prinzip der Frequenzmessung

Die zugehörige Messwertverarbeitung gemäß Abb. 12.32 zählt während einer

bekannten Torzeit (konstanter Referenzoszillator) die Anzahl der Nulldurchgänge

des Drehzahlsignals

U

x

mit unbekannter Frequenz. Der Zählerstand ist proportio-

nal der gesuchten Frequenz. Für eine Torzeit von 1s entspricht der Zählerstand der

gesuchten Frequenz in Hz (

Frequenzmessung).

Eine andere Möglichkeit ist in Abb. 12.33 mit der

Periodendauermessung dar-

gestellt

. Dabei wird aus dem Drehzahlsignal ein Torsignal entsprechend seiner

Periodendauer erzeugt, das den elektronischen Zähler freigibt. Während dieser

Zeit werden die Impulse eines Oszillators mit bekannter Frequenz gezählt. Der

Kehrwert der Anzahl der gezählten Impulse ist proportional der gesuchten Dreh-

zahl [12.5, 12.11].

Abb. 12.33 Prinzip der Periodendauermessung

&

Anzeige

Zähler

Ux

Oszillator

~

Reset-Logik

T = 1 / f

12.1 Messgrößen 373

Beide Verfahren unterscheiden sich grundlegend, sind aber gleichberechtigt

möglich. Für den Anwender werden diese Aufgaben durch die eingesetzte Hard-

ware realisiert. Er hat lediglich die Anzahl der Reflexionsmarken einzugeben, um

eine einheitengerechte Anzeige in min

-1

zu erhalten. Bei sehr langsam ablaufenden

Vorgängen ist gegebenenfalls die Abtastrate zu berücksichtigen, da einige Senso-

ren bei Unterschreitung einer unteren Grenzfrequenz automatisch in eine andere

Abtastrate umschalten.

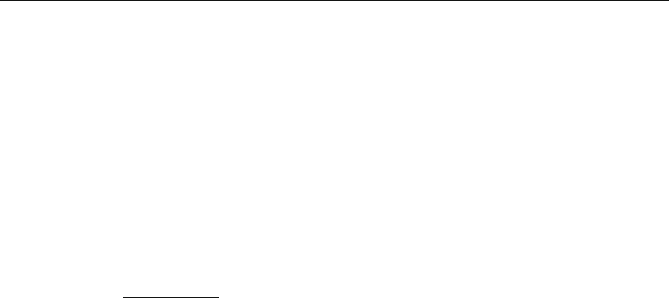

Der in Abb. 12.34 dargestellte Drehzahlsensor [12.49] arbeitet nach dem opti-

schen Reflexionsverfahren. Der Sensor erzeugt mit Hilfe einer integrierten

Leuchtdiode pulsierendes Rotlicht. Durch einen vorgelagerten Polarisationsfilter

wird eine bestimmte Schwingungslage in Richtung Reflexionsmarke ausgesandt.

An dieser kommt es zu einer Drehung um 90° in Richtung Sender-

/Empfängereinheit. Der zu empfangende Rotlichtstrahl gelangt durch den Polari-

sationsfilter, wodurch die Störanfälligkeit aufgrund unerwünschter Strahlung

vermieden wird.

a b

Abb. 12.34 Funktionsprinzip eines Drehzahlsensors (Hydrotechnik) a ohne Reflexions-

marke b mit Reflexionsmarke 1 Sender/Empfänger, 2 Linse, 3 Polarisationsfilter,

4 Reflexionsmarke

12.1.7 Schallpegel

Die Reduzierung von Lärm ist eine generelle Aufgabe, die auch bei hydraulischen

Antrieben zu beachten ist. Die Arbeits- und Funktionsweise hydraulischer

Systeme macht diese besonders anfällig gegenüber Lärmemission. Um wirksame

Maßnahmen zu Entstehung und Ursachen des Geräuschpegels hinsichtlich einer

sinnvollen Verminderung einleiten zu können, müssen Messungen durchgeführt

werden, die die Größenordnungen verdeutlichen.

Bei dem als Lärm empfundenen Luftschall handelt es sich um Druck-

schwankungen der Luft, verbunden mit einer Schwingung der Luftteilchen in

einem Frequenzbereich von 20 – 20000 Hz. Für die Hydraulik ist vornehmlich der

hörbare Bereich relevant [12.18].

Der

Luftschall kann auf unterschiedliche Art entstehen:

374 12 Messtechnik in der Hydraulik

Das Geräusch hydraulischer Anlagen entsteht meist über den Körperschall,

d. h. Schwingungen, die innerhalb der Komponenten übertragen werden, pflan-

zen sich über die Oberfläche in der umgebenden Luft fort.

Die Luft kann auch durch direkte Schwingungen angeregt werden, z. B. Lüfter-

räder.

Ursache des

Körperschalls sind Wechsellasten, d. h. in Betrag, Richtung oder

Angriffspunkt nicht konstante Kräfte oder Drehmomente. Diese Problematik muss

gemäß obiger Ausführungen sowohl für die Frequenz selbst (Drehzahl-

schwankungen des Antriebsmotors), als auch mit den damit verbundenen Aus-

wirkungen auf den Körperschall berücksichtigt werden.

Druckwechsel

Druckpulsation

Kavitation

Strömungsgeräusch

Schaltstoß

...

Flüssigkeitsschall

Druckwechsel

Mechanischer Stoß

Unwucht

Zahneingriff

...

Lüfterbewegung

...

Körperschall

Luftschall

Abb. 12.35 Geräuschentstehung und -übertragung

In der Hydraulik sind vor allem Volumenstrom- und Druckpulsationen zu be-

rücksichtigen, die sich als

Flüssigkeitsschall im Leitungssystem ausbreiten. Die

Druckpulsationen wirken als Wechselbelastungen auf die umgebenden Kompo-

nenten und führen so ebenfalls zur Körperschallanregung. Der Flüssigkeitsschall,

wie er in hydraulischen Systemen auftritt, hat verschiedene Ursachen. Die wich-

tigste darunter ist in den meisten Fällen der ungleichförmige Fördervorgang der

Verdrängereinheiten. Natürlich können auch Komponentenschwingungen zu Flüs-

sigkeitsschwingungen führen. Aber auch Kavitationserscheinungen, wechselnde

Druckbeaufschlagung, Strömungsrauschen und nicht zuletzt Schaltvorgänge an

Ventilen führen zu Druckschwankungen im System und damit zu Flüssigkeits-

schall. Dieser gesamte äußerst heterogene Prozess ist in Abb. 12.35 in seiner

Wechselwirkung dargestellt [12.19].

12.1 Messgrößen 375

Aus der Notwendigkeit heraus, die Lautstärke von Schallereignissen an ver-

schiedenen Orten zu unterschiedlichen Zeiten vergleichen zu können, wurden

objektive Messverfahren entwickelt.

Eine wichtige Kenngröße ist der frequenzbewertete Schallpegel des Schall-

wechseldruckes, wobei die Bewertung nach bestimmten Frequenzkurven erfolgt.

Da der Höreindruck des Menschen zusätzlich frequenzabhängig ist, wobei sich

z. B. altersbedingt der hörbare Bereich verkleinert (16 Hz...16 kHz), wird die

gemessene Größe mit einer frequenzabhängigen Korrektur beaufschlagt. Damit

ergibt sich die sog. A-Bewertung (Angabe dB(A)). Der Schallpegel

L berechnet

sich gemäß Gl. (12.28)

bar

p

L

eff

10

102

log20

in dB(A). (12.28)

Überlagern sich Geräusche mehrer Schallquellen, so werden nicht die Pegel

sondern die Schallleistungen bzw. die Quadrate der Schalldrücke addiert.

Die Schallintensität ist dagegen definiert als Schallleistungsfluss durch eine

Einheitsfläche, die senkrecht zur Messeinrichtung steht, d. h. eine vektorielle

Größe, der neben einem Betrag auch eine Richtung zuzuordnen ist. Somit lässt

sich die Richtung der Schallausbreitung feststellen und eine Schallquelle orten.

Bei vor- und zurücklaufenden Schallwellen, wie sie z. B. durch Reflexion ent-

stehen, wird durch die Schallintensitätsmessung nur der mittlere Energiefluss

erfasst. Daher wird für die Messung kein spezieller Schallmessraum benötigt.

Neben der objektiven Beurteilung werden zunehmend auch subjektive Eindrücke

herangezogen. So kann z. B. ein Geräusch einmal durch seine Lautstärke, zum

anderen aber auch durch seine Lästigkeit charakterisiert werden, wobei beide

Begriffe grundsätzlich auseinander zu halten sind. Mit der Lautstärke eines Ge-

räusches nimmt oft auch seine Lästigkeit zu. Beispielsweise wird bei zwei Ge-

räuschen mit ähnlichen Frequenzverteilungen das lautere als unangenehmer

empfunden. Im Gegensatz dazu kann bei zwei ganz verschiedenen Geräuschen das

leisere unter Umständen lästiger wirken als das lautere. Beim Zusammenwirken

zweier Geräusche kann der Lästigkeitseindruck sogar abnehmen, sofern ein

lästiges Geräusch durch ein anderes, weniger lästiges Geräusch verdeckt wird.

Daraus folgt, dass zur Charakterisierung der Lästigkeit nicht nur die Lautstärke

maßgeblich ist, sondern es müssen weitere physikalische und psychologische

Kriterien wie die Frequenzverteilung, die Zeitdauer der Einwirkung, der Pegelver-

lauf über der Zeit, die seelische Verfassung des Belästigten, seine persönliche

Beziehung zum Geräusch und ähnliche Kriterien herangezogen werden [12.20].

Aus [12.21] ist bekannt, dass der Geräuschpegel in verschiedenen Messräumen

um bis zu 5 dB(A) streuen kann. Ursachen sind vor allem unterschiedliche Auf-

spannungen, Anordnungen und Ausführungen von Druck- und Saugleitungen

sowie von Lastventilen. Des Weiteren wirken sich Fertigungstoleranzen und Ein-

stellungstoleranzen auch im Geräusch von Pumpen aus. Unterschiede von

r 2 dB(A) innerhalb einer Baureihe können als normal betrachtet werden.

Schallpegelmesser gibt es in unterschiedlichen Modifikationen, die ausgehend

von der Erfassung des Schallpegels bis hin zur zeitgleichen Aufnahme der Mess-

376 12 Messtechnik in der Hydraulik

werte in mehreren Frequenzbänder ermöglichen. Unter Einsatz von verschiedenen

Sensoren, wie Beschleunigungsaufnehmer, Messmikrofone oder Intensitätssonden

und umfangreiche Auswertesoftware sind sehr komplexe Messungen möglich. Da

diese Messungen ein eigenständiges Fachgebiet darstellen wird an dieser Stelle

auf die Spezialliteratur und einschlägige Firmen, wie z. B. Brüel & Kjaer ver-

wiesen.

12.2 Hydraulikmessgeräte

Die optimale Durchführung von Messaufgaben, sei es zur Grundeinstellung von

Maschinen und Anlagen oder für Diagnosezwecke, setzt nicht nur die Anbringung

von Sensoren voraus, sondern erfordert auch zugehörige Messgeräte. Die Ver-

bindung von Sensoren und Messgeräten erfolgt über abgeschirmte Messleitungen,

die gleichzeitig die Stromversorgung sichern und die Ausgangssignale der

Sensoren aufnehmen. Die Messgeräte selbst weisen einen unterschiedlichen Stand

auf, der von der einheitengerechten Anzeige bis zur Messdatenspeicherung mit

anschließender grafischer Darstellung reicht. Moderne Hydrauliktester sind mit

einem eigenen Rechner ausgerüstet, der auch einen Datenaustausch mit anderen

PCs ermöglicht, wo die Messdaten dann weiterverarbeitet werden können [12.22].

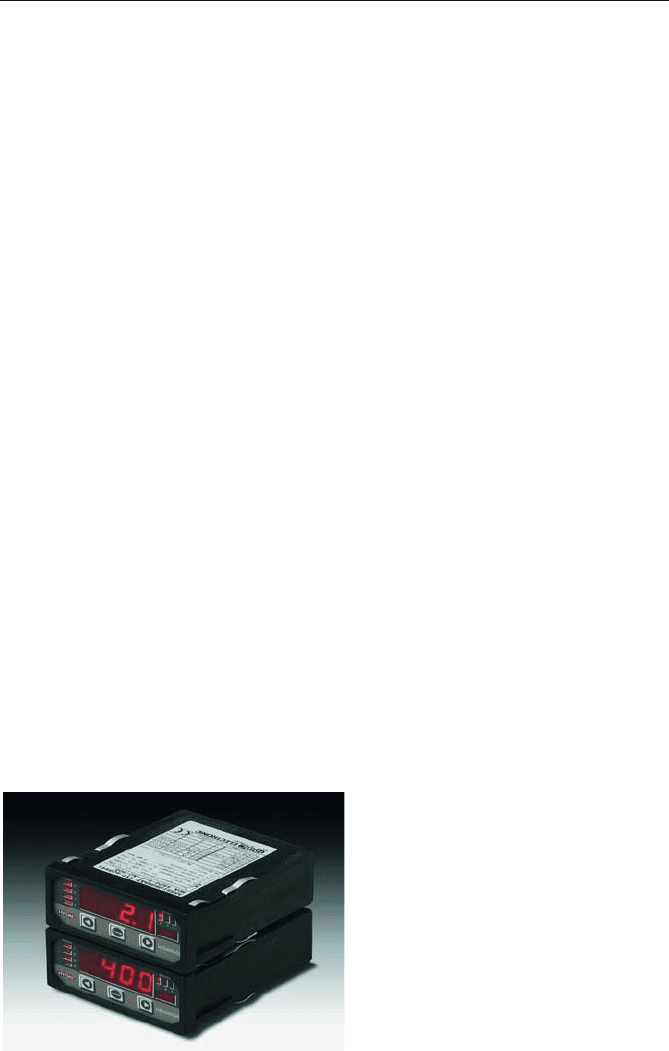

12.2.1 Digitalanzeigegeräte

Diese Kategorie von Messgeräten wird für stationäre Aufgaben an Prüfständen zur

Überwachung von einzelnen Messgrößen eingesetzt. Die Stromversorgung erfolgt

mit 220 V Wechselspannung oder einer Gleichspannung von 12

V/24 V. Die ein-

heitengerechte Anzeige setzt voraus, dass das entsprechende Messgerät dem

Messbereich des Sensors angepasst wird. Komfortable Geräte können mit einer

Schnittstelle und einem PC so programmiert werden, dass die gewünschten Effek-

te, wie u. a. Grenzwertüberwachung von Messgrößen, möglich werden. Abbildung

12.36 zeigt ein oft in stationären Prüfständen eingesetztes Digitalanzeigegerät.

Abb. 12.36 Schalttafeleinbaugerät (HYDAC)

12.2 Hydraulikmessgeräte 377

12.2.2 Hydrotester

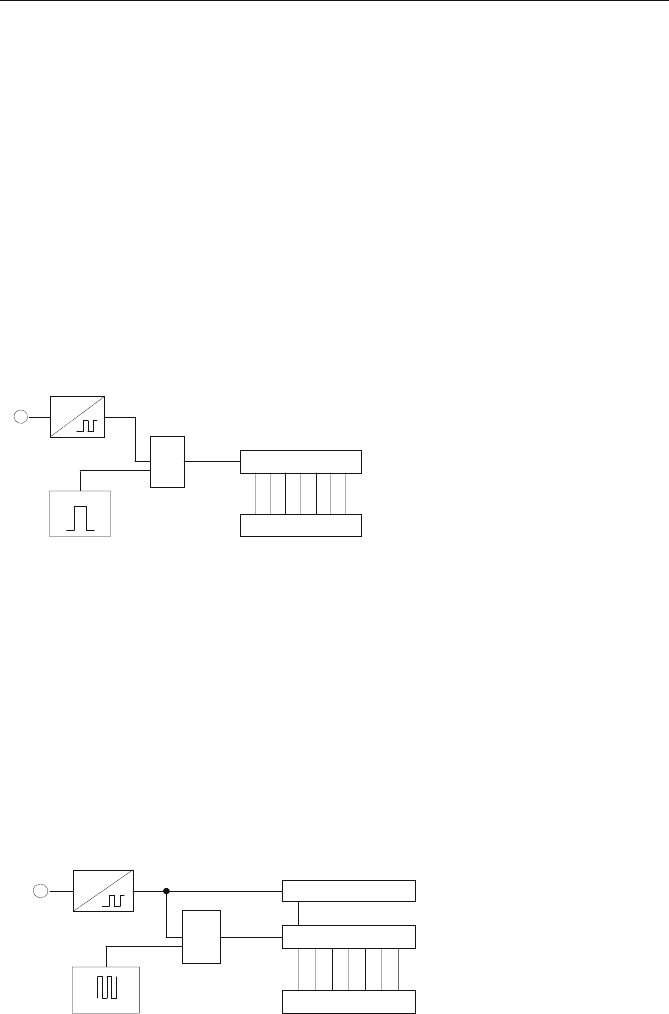

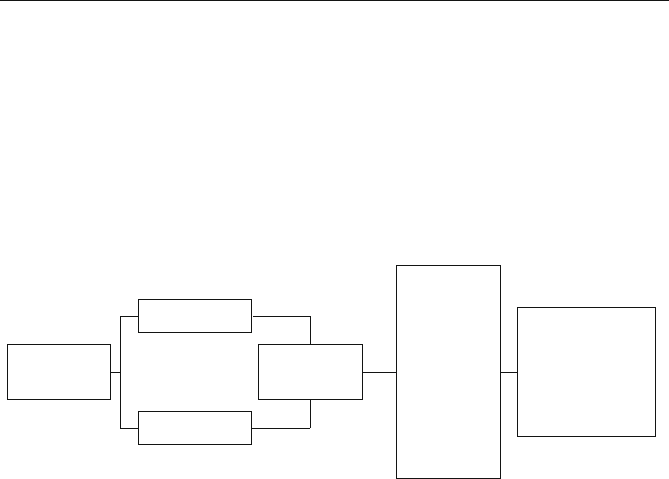

Hydrotester sind wesentlich komplexer als einfache Digitalanzeigegeräte aus-

geführt, da sie auch für umfassendere Messaufgaben verwendet werden. Ab-

bildung 12.37 zeigt den prinzipiellen Aufbau, der allen derartigen Messgeräten

eigen ist. Durch unterschiedliche Ausstattung des integrierten Rechners, des

Analog-Digital-Wandlers (ADU), der Speicherausstattung und des Grafikdisplays

ergeben sich in der Bedienung, der Messdatenverarbeitung, den speicherbaren

Messdaten und vor allem in der Möglichkeit der Anzeige der Messwerte beträcht-

liche Unterschiede.

Messverstärker

Analogeingang

Digitaleingang

Multiplexer/

ADU

Rechner,

Tastatur,

Grafikdisplay,

Speicher und

Software

Schnittstelle

für

externe

Datenübertragung

Abb. 12.37 Blockschaltbild eines Hydrotesters

Hydrotester gibt es als einfache Handgeräte (Abb. 12.38) oder in sehr kompakter

Form mit internem PC und Grafikdisplays (Abb. 12.39). Alle Messgeräte zeichnen

sich mittlerweile durch eine einfache, oft menügeführte Steuerung aus. Die nach-

folgend dargestellten Bedienschritte sind zur effektiven Durchführung von Mess-

aufgaben notwendig:

Auswahl des Sensors mit zugehöriger Spannungsversorgung und Ausgangs-

signal,

Festlegung des Messbereiches bzw. Anzahl der Impulse pro Sensor,

Eingabe von Verstärkungsfaktoren oder Linearisierungstabellen pro Sensor,

Abtastrate,

Auswahl der anzuzeigenden Messgrößen,

Auswahl der zu speichernden Messgrößen,

Festlegung der Messzeit, Triggerung eines Messsignals oder manuelle Aus-

lösung,

Anzeige bzw. Übertragung der Messdaten auf PC.

Hochwertige Messgeräte, so wie das in Abb. 12.39 dargestellte Multisystem 8050

beinhalten die Möglichkeit einer Prüfablaufgenerierung und Prüfablaufsteuerung.

So können zahlreiche Programmkomponenten, die durch symbolische Bausteine

darstellbar sind, zu einem Ablauf verknüpft werden [12.31]. Eine Automatisierung

von Messaufgaben zur Diagnose, zur Fehlersuche oder zur Prozessüberwachung

ist damit Realität geworden [12.35].