Will D., Gebhardt N. (Hrsg.) Hydraulik: Grundlagen, Komponenten, Schaltungen

Подождите немного. Документ загружается.

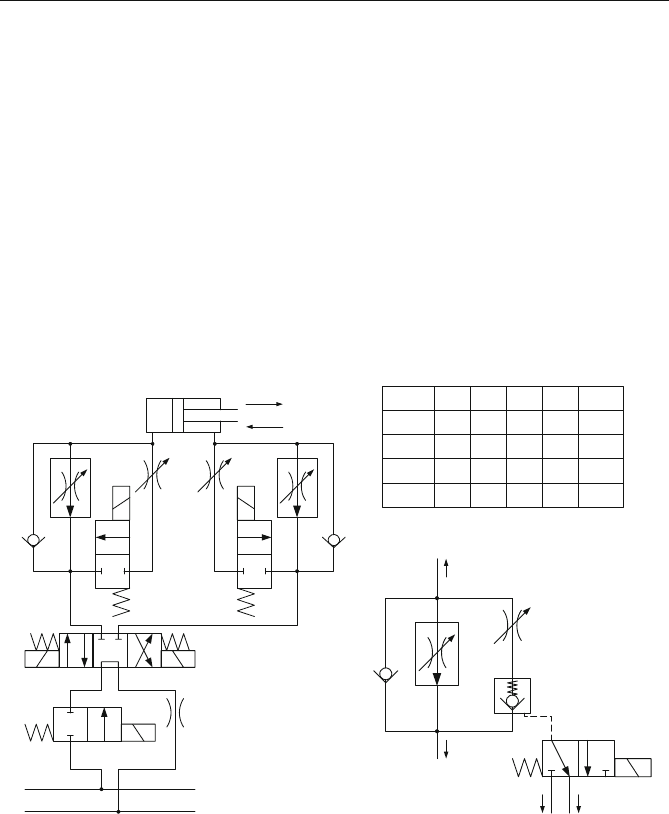

408 14 Projektierung und Gestaltung von Kreisläufen

Hauptbestandteile jedes Kreislaufes sind die Antriebe und die jeweilige hydrau-

lische Energiequelle (Volumenstromquelle oder Druckquelle). Als Antrieb wird

im Folgenden die Zusammenschaltung Verbraucher und zugehörige Steuerung

verstanden (in Tabelle 14.1 sind alle Antriebe strich-punktiert eingerahmt wor-

den). Antriebe setzen hydraulische in mechanische Leistung um. Die hydraulische

Leistung wird von einer Volumenstromquelle oder einer Druckquelle (die damit

nicht Bestandteil des Antriebes sind) erzeugt.

Das Kreislaufkonzept ist gekennzeichnet durch die speisende Energiequelle

und die Art der Steuerung:

Die Speisung der Arbeitszylinder und Hydromotoren eines Kreislaufs kann aus

Volumenstromquellen (der Volumenstrom der Quelle Q

VQ

ist näherungsweise

unabhängig von dem Druck, gegen den sie fördert) oder aus Druckquellen (der

Quellendruck p

DQ

ist näherungsweise unabhängig von dem Volumenstrom, mit

dem sie belastet wird) erfolgen (s. Abschn. 5.1). Die Volumenstromquellen

werden im offenen und im geschlossenen Kreislauf eingesetzt. Druckquellen

werden ausschließlich in offenen Kreisläufen eingesetzt, sie können einen kon-

stanten oder einen sich lastabhängig einstellenden Drucksollwert haben. Letzte-

re erfordern spezielle Lastdruckmessstellen in den Steuerventilen und eine

Auswerteschaltung zur Ermittlung des höchsten Lastdruckes (Abschn. 14.4).

Die Steuerung kann schaltend mit Hilfe konventioneller Wegeventile oder ste-

tig mit Stetigsteuerventilen erfolgen. Bei der Stetigsteuerung ist zu unter-

scheiden, ob sich die Steuerventile als hydraulische Widerstände im Haupt-

strom zum Verbraucher befinden (oft als Widerstandssteuerung bezeichnet)

oder dazu dienen, das Verdrängungsvolumen großer Verbraucher zu verstellen

(Verdrängersteuerung).

Speisung. In der geschichtlichen Entwicklung der Hydraulik spielt die klassische

Struktur eines Hydraulikkreislaufes Konstantpumpe Leitung Verbraucher eine

dominierende Rolle. Das hat vor allem folgende Ursache: Der Wandler mechani-

scher in hydraulische Leistung, die Pumpe, ist eine Volumenstromquelle. Werden

Antriebe von Volumenstromquellen gespeist (s. Tabelle 14.1, linke Spalte), so

sind bei mehreren gleichzeitig aktiven Antrieben mehrere Volumenstromquellen

erforderlich, wenn die Antriebe, und das ist der Normalfall, voneinander un-

abhängig gesteuert werden sollen (s. Abschn. 5.3). Sollen die Geschwindigkeiten

trotz der Verwendung von Konstantpumpen einstellbar sein, muss ein Teil des von

der Pumpe geförderten Volumenstroms am Verbraucher vorbei (Nebenschluss, s.

Abschn. 5.4.2) zum Behälter zurückgeleitet werden (Tabelle 14.1, linke Spalte

oben und Mitte). Das hat Drosselverluste in den Nebenschluss- oder Bypasswider-

ständen zur Folge. Keine prinzipbedingten Drosselverluste im Hauptstrom treten

auf, wenn die Verdrängungsvolumina der Pumpe und/oder des Verbrauchers ver-

änderbar sind und so die geforderte Geschwindigkeit/Drehzahl eingestellt wird

(Tabelle 14.1, linke Spalte unten, Unterschiede zwischen offenem und ge-

schlossenem Kreislauf s. Abschn. 14.5.2.3).

Wird ein Kreislauf nach dem Konzept der Druckquelle mit konstantem Soll-

wert aufgebaut (s. Tabelle 14.1, mittlere Spalte), kann eine Druckquelle

14.2 Kreislaufkonzepte 409

(p

DQ

| konst.) mehrere gleichzeitig aktive Antriebe versorgen. Diese müssen aber

einen genügend hohen hydraulischen Widerstand R

h

besitzen, damit sie zulässige

Geschwindigkeiten/Drehzahlen nicht überschreiten und sich nicht gegenseitig be-

einflussen, indem sie der Druckquelle so hohe Volumenströme entziehen, dass der

Druck zusammenbricht. Das wird mit Hilfe von Stromventilen im Zulauf oder im

Ablauf (Tabelle 14.1, mittlere Spalte oben) oder mit Hilfe von Stetigsteuerventilen

(Tabelle 14.1, mittlere Spalte Mitte) erreicht, in denen Drosselverluste entstehen.

Ist der Lastdruck niedrig, fällt nahezu der gesamte Druckquellendruck p

DQ

über

diesen Ventilen ab; bei zusätzlich großen Volumenströmen zum Verbraucher kann

die Verlustleistung sehr groß werden. Verbraucher, die große mechanische Leis-

tungen abgeben müssen, werden deshalb nach Möglichkeit direkt an eine Druck-

quelle angeschlossen (Tabelle 14.1, mittlere Spalte unten). Der erforderliche hy-

draulische Widerstand R

h

wird mit Hilfe der Anpassung des Verbraucherverdrän-

gungsvolumens an den aktuellen Lastdruck erzeugt. Das erfolgt durch einen Hilfs-

antrieb, in den meisten Fällen innerhalb einer Geschwindigkeits-/Drehzahlrege-

lung. Für dieses Prinzip der Regelung ist in der Hydraulik der Begriff der Sekun-

därregelung geprägt worden. Der Aufwand an Komponenten ist hoch. Zudem ent-

stehen relativ große Leckverluste, wenn die Lastdrücke im Verhältnis zum Druck-

quellendruck klein sind. Beachtet werden muss, dass die stetige Verdrängersteue-

rung eines Verbrauchers nur bei Hydromotoren mit einstellbarem Verdrängungs-

volumen möglich ist. Ist der Verbraucher ein Arbeitszylinder, muss ein Hydro-

transformator zwischengeschaltet werden (s. Abschn. 14.3.3).

Eine besondere Stellung nimmt die Speisung aus einer Druckquelle mit last-

druckabhängiger Veränderung des Drucksollwertes ein (rechte Spalte, Mitte). Die

Widerstandssteuerung (wie in Tabelle 14.1, mittlere Spalte, Mitte) bleibt erhalten,

aber die Drosselverluste werden in Grenzen gehalten, indem der Druckquel-

lendruck auf den höchsten Lastdruck (zuzüglich einer für die Steuerventile not-

wendigen Druckdifferenz) abgesenkt wird. Für diese Messung und Verarbeitung

des Lastdruckes ist der Begriff Load-Sensing-System (LS-System) eingeführt

worden. Um mehrere Antriebe an diese Druckquelle anschließen zu können, müs-

sen diese wegen der möglichen starken Quellendruckschwankungen mit einer Ge-

schwindigkeits-/Drehzahlregelung oder mit einer Volumenstromregelung aus-

gerüstet sein (z. B. Druckdifferenzventile, sog. Druckwaagen, in Verbindung mit

Proportional-Wegeventilen, s. Abschn. 14.4). Dabei wird gesichert, dass in den

Antriebsregelungen wesentlich geringere Verzögerungen auftreten als in der

Druckregelung, die auf relativ langsames Folgeverhalten ausgelegt wird.

Steuerung. Die Steuerung besteht aus Ventilen zur Beeinflussung von Kraft und

Bewegung des Arbeitskolbens bzw. des Rotors des jeweiligen Verbrauchers nach

Betrag und Richtung. Ein Kennzeichen einer Steuerung ist, ob sie stetig oder un-

stetig arbeitet. Unstetig arbeitende Steuerungen enthalten als wesentliche Steuer-

elemente konventionelle Wegeventile, die nur zwei oder drei diskrete Steuer-

funktionen besitzen, indem Volumenströmen Wege versperrt bzw. freigegeben

werden. Sie dienen vor allem der Richtungsvorgabe von Bewegungen. Die Größe

der Geschwindigkeiten wird mit Hilfe von Stromventilen eingestellt. Stetig arbei-

tende Steuerungen enthalten als wesentliche Steuerelemente Stetigsteuerventile

wie Servoventile, Proportional-Wegeventile oder, häufig in der Mobilhydraulik,

410 14 Projektierung und Gestaltung von Kreisläufen

handbetätigte feinfühlig verstellbare Wegeventile. Mit Hilfe mehrerer stetig ver-

stellbarer Drosselstellen können Richtung und

Betrag der Volumenströme von ein

und demselben Ventil gesteuert werden. Wenn diese Stetigventile in den Volu-

menstrom zum Verbraucher eingreifen, sich also im Hauptstrom befinden, kann

von widerstandsgesteuerten Stetigantrieben gesprochen werden. Wird mit ihrer

Hilfe der Verbraucherparameter Verdrängungsvolumen verändert, entsteht ein

verdrängergesteuerter Stetigantrieb.

Schaltend (die Komponenten sind billiger) kann die Steuerung vor allem in sel-

ten umzurüstenden Einzweckmaschinen wie Sondermaschinen, Taktstraßen oder

einfachen Hubbühnen ausgeführt werden. Es kommen nur wenige Kreislauf-

strukturen in Frage (Tabelle 14.1, oben). Bei stetiger Steuerung ist die Struktur-

vielfalt deutlich größer. Entscheidend für die Wahl der Energiequelle und die Art

der Stetigsteuerung ist, welche mechanischen Leistungen die einzelnen Antriebe

abzugeben haben.

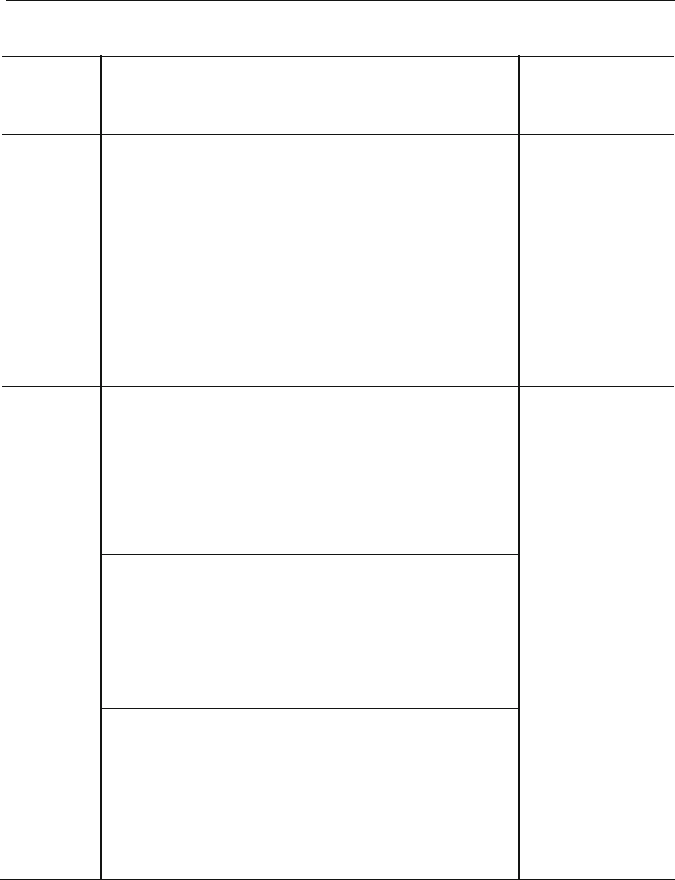

Antriebe. Die Antriebe bestehen aus Verbraucher und Steuerung. Verbraucher

sind Arbeitszylinder und Hydromotoren; sie setzen die hydraulische in mechani-

sche Leistung um. In Tabelle 14.2 wurde eine Einteilung in typische Antriebs-

gruppen vorgenommen.

Hauptunterscheidungsmerkmal ist die abzugebende mechanische Leistung ei-

nes Antriebes. Von der Abgabe einer geringen durchschnittlichen Leistung, durch

die der Nebenantrieb charakterisiert wird, kann gesprochen werden, wenn der An-

trieb bei den in der Hydraulik typischen großen Belastungskräften/-momenten

entweder innerhalb eines Zyklus nur kurzzeitig zugeschaltet ist oder sehr geringe

Geschwindigkeiten über längere Zeit entwickelt. Typisches Beispiel ist der Vor-

schubantrieb; seine Eilgänge sind meist kurz, der Arbeitsgang erfolgt bei sehr

kleinen Geschwindigkeiten, während der Hilfsprozesse bewegt er sich nicht.

Die Aufgabenstellung legt im Prinzip fest, welche Kreislaufkonzepte in der zu

projektierenden Hydraulikanlage zur Anwendung kommen. Die geforderten tech-

nischen Parameter sind bei niedrigstmöglichen Kosten für die Anschaffung und

für das Betreiben der Hydraulikanlage zu erfüllen. Erste Schlussfolgerungen sind:

Antriebe mit geringer durchschnittlicher Leistungsabgabe können von einer

gemeinsamen Druckquelle (Kostenvorteil bei der Anschaffung) versorgt und

von Steuerventilen im Hauptstrom gesteuert werden.

Antriebe mit hoher durchschnittlicher Leistungsabgabe sollten verdränger-

gesteuert werden, um große Drosselverluste und damit hohe Betriebskosten zu

vermeiden. Die Energiequelle kann dabei eine Druckquelle (Sekundärregelung

der Antriebe) sein, oder es ist je eine Volumenstromquelle für jeden Antrieb

einzusetzen.

Die Struktur wird aber auch davon beeinflusst, welche Anforderungen an das dy-

namische Verhalten eines Antriebs gestellt werden. Die Kennwerte der Dynamik

Eigenfrequenz und Eigenzeitkonstante werden vor allem von den zu bewegenden

Massen und von Größe und Begrenzung der unter veränderlichem Druck stehen-

den Volumina bestimmt.

14.2 Kreislaufkonzepte 411

Tabelle 14.2 Einteilung der Antriebe

Gruppe Art/Ver-

brau-

cher

Aufgabe

(vorrangig)

Reagieren auf

äußere Ein-

flüsse

Typische Kreis-

laufkonzepte

Hauptan-

trieb: Ab-

gabe ho-

her me-

chani-

scher Lei-

stungen

über län-

gere Zeit

Lei-

stungs-

antrieb/

Hydro-

motor

oder Ar-

beits-

zylinder

Realisierung von

Dreh- bzw. trans-

latorischen Be-

wegungen gegen

große Momen-

te/Kräfte über längere

Zeit (Beispiele: Fahr-

antriebe, Winden-

antriebe, hydrostati-

sche Getriebe,

Aufzüge, Umform-

maschinen)

Das Last-

moment bzw.

die Belastungs-

kraft nimmt

vielfach Ein-

fluss auf die

Drehzahl/Ge-

schwindigkeit

im Sinne einer

Leistungs-

begrenzung.

Volumenstrom-

quelle

*)

, Ver-

drängersteuerung

Druckquelle und

Sekundärregelung

Load-Sensing-

System

*)

Nebenan-

trieb:

Niedrige

durch-

schnitt-

liche Lei-

stungs-

abgabe

Positi-

onsan-

trieb/

meist

Arbeits-

zylinder

Anfahren und Halten

von Positionen, Reali-

sierung vorgegebener

Weg-Zeit-Funktionen

(Beispiel: Werkstück-

handhabung)

Äußere Kräfte

dürfen keinen

merklichen Ein-

fluss auf die Po-

sitionen haben.

Druckquelle und

Widerstandssteue-

rung der Antriebe

Ge-

schwin-

digkeits-

antrieb/

meist

Arbeits-

zylinder

bestimmte Wegeber-

eiche mit vor-

gegebenen kleinen

Geschwindigkeiten

durchfahren (Beispiel:

Vorschubbewegung)

Äußere Kräfte

dürfen keinen

merklichen Ein-

fluss auf die Ge-

schwindigkeit

haben.

Kraft-

antrieb/

meist

Arbeits-

zylinder

Ausüben einer vor-

gegebenen Kraft auf

die angekoppelten An-

lagenteile (Beispiele:

Spannen, Gewichts-

ausgleich)

Verbraucherbe-

wegungen dür-

fen keinen

merklichen Ein-

fluss auf die

Kraft haben.

*)

oft in Ver-

bindung mit

Druck-

abschneidung und

Leistungsregelung

Die zu bewegenden Massen liegen mit der Aufgabenstellung im Prinzip fest.

Die unter veränderlichem Druck stehenden Volumina sind relativ groß (und die

Federn nachgiebig) bei Speisung aus Volumenstromquellen, sie können klein ge-

halten werden bei Speisung aus Druckquellen in Verbindung mit Steuerventilen

im Hauptstrom (s. Abschn. 14.4.3 und 14.4.4). Hohe Ansprüche an das dynami-

sche Verhalten mehrerer Leistungsantriebe führen damit häufig zur Load-Sensing-

Struktur, mit deren Hilfe die Drosselverluste gegenüber der Speisung aus einer

Druckquelle mit konstantem Sollwert abgesenkt werden können.

412 14 Projektierung und Gestaltung von Kreisläufen

Diese Schlussfolgerungen sind in der rechten Spalte der Tabelle 14.2 zu-

sammengefasst. Mit Hilfe von Bilanzen der Verlustleistungskosten über

repräsentative Zeiträume und Vergleich mit Anschaffungskosten können kosten-

optimale Strukturen ermittelt werden (s. Abschn. 14.6). Bei der Projektierung

einer Hydraulikanlage sollte wie folgt vorgegangen werden (s. Abschn. 14.7):

1. Die Nebenantriebe und weitere Antriebe mit kleiner durchschnittlicher Aus-

gangsleistung werden widerstandsgesteuert (Steuerventile im Hauptstrom) und

werden von einer Druckquelle gespeist. Hier erübrigt sich oft ein wirtschaft-

licher Vergleich.

2. Die Leistungsantriebe werden nach den typischen Konzepten strukturiert und

anschließend einem Vergleich der technischen und der wirtschaftlichen Para-

meter unterzogen: als sekundärgeregelte Antriebe, die an die ohnehin erforder-

liche Druckquelle oder eine eigens zu schaffende angeschlossen werden, als in

ein Load-Sensing-System integrierte Antriebe oder als Antriebe, die aus je ei-

ner Volumenstromquelle gespeist werden.

Von dieser Reihenfolge ausgehend, werden in den nächsten Abschnitten zunächst

Kreisläufe mit Druckquelle und danach solche mit Volumenstromquellen be-

schrieben.

14.3 Kreisläufe mit Druckquellen konstanten

Drucksollwertes

14.3.1 Kreislaufstrukturen, Teilsysteme

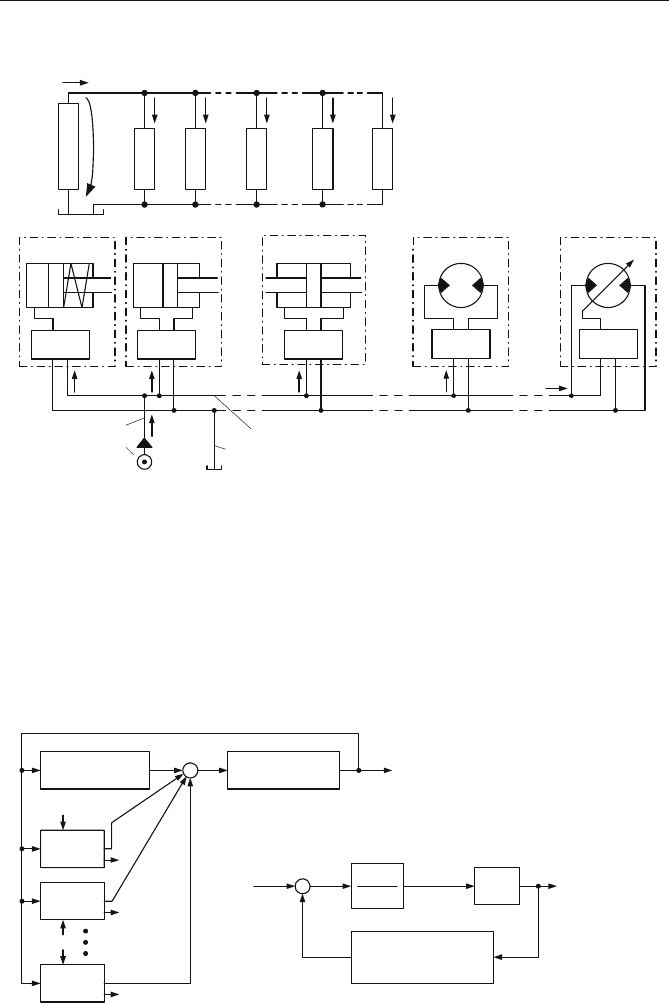

Diese Kreislaufstruktur ist mit der eines elektrischen Gleichstromsystems ver-

gleichbar: Eine einzige Druckquelle versorgt mehrere zueinander parallel an-

geordnete Antriebe, ohne dass diese sich merklich gegenseitig beeinflussen (Abb.

14.1 a und b). Voraussetzung dafür ist, dass

der Druck der Druckquelle trotz unterschiedlichster Volumenstromabgabe an-

nähernd konstant bleibt,

alle Antriebe (sie bestehen aus Verbraucher und Steuereinrichtung) auf einheit-

lichen Druck ausgelegt worden sind und

die Volumenstromaufnahme der einzelnen Verbraucher auf geeignete Weise

(z. B. durch Strömungswiderstände) begrenzt wird.

Da die Energiequelle der Hydraulik, die Pumpe, eine Volumenstromquelle ist,

muss mit Hilfe einer Druckregelung eine Druckquelle geschaffen werden (s.

Abschn. 5.1.2): Die Pumpe muss im Zusammenwirken mit einer Steuereinheit ih-

ren Volumenstrom dem von den Antrieben geforderten anpassen können.

Die Querschnitte von Druckleitung P und Tankleitung T werden i. Allg. so di-

mensioniert, dass auch in großflächigen Anlagen vernachlässigbare Druckverluste

14.3 Kreisläufe mit Druckquellen konstanten Drucksollwertes 413

entstehen. Wird davon ausgegangen, dass an allen Stellen der Tankleitung der

Druck etwa null ist, dann ist das System nur über die Druckleitung verkoppelt.

a

Q

DQ

Q

Ak

Druckquelle

Antrieb n

Q

An

Antrieb l

Q

Al

Antrieb 1

Antrieb 2

Antrieb k

Q

A1

Q

A2

p

DQ

b

|

const

p

DQ

Q

Ak

Q

A2

Q

Al

St 1 St 2

St l

Druckquelle

Antrieb 1 Antrieb 2 Antrieb l

Q

DQ

St k

Antrieb k

P

T

Q

A1

Q

An

St n

Antrieb n

Abb. 14.1 Versorgung mehrerer Antriebe eines Hydraulikkreislaufes durch eine Druckquelle.

a Grobstruktur b detailliertere Darstellung

Der vielfach vor der Einmündung der Tankleitung in den Behälter angeordnete

Rücklauffilter wird so dimensioniert, dass kein das Verhalten des Kreislaufs we-

sentlich beeinflussender Druckabfall entsteht.

Wie sich die einzelnen Antriebe gegenseitig beeinflussen können, kann aus

dem Signalfluss in Abb. 14.2 a ersehen werden.

-

x

an

x

a1

x

a2

Q

A2

Q

An

-

-

x

e2

x

en

Q

A1

Q

gesp

x

e1

p

DQ

Antrieb 1

Antrieb 2

Antrieb n

Q

DQ

Speicher (plus

Druckleitung P)

Pumpe mit

Steuereinheit

1

C

hges

dt

³

p

DQ

6

Q

Ak

Q

DQ

-

Q

gesp

dp

DQ

/dt

Pumpe mit

Steuereinheit

a b

Abb. 14.2 Kopplungen in einem Kreislauf mit Druckquelle. a Signalfluss der gegenseitigen Be-

einflussung der Antriebe b Blockschaltbild der Regelung

414 14 Projektierung und Gestaltung von Kreisläufen

Wird z. B. der Antrieb 1 mit Hilfe des Eingangssignals x

e1

(das könnte eine

Wegeventilbetätigung sein) in seinem Bewegungszustand (gekennzeichnet durch

das Ausgangssignal x

a1

) verändert, hat das eine Veränderung seines Volumen-

stromes Q

A1

zur Folge, was zu einer Differenz zwischen dem geförderten und dem

geforderten Volumenstrom führt. Wird angenommen, Q

A1

werde kleiner, dann ist

die Differenz positiv, es wird Q

gesp

!

0. Das führt in den Kapazitäten Speicher und

Volumen der Druckleitung P zu einer Druckerhöhung. Der Druck erhöht sich da-

bei umso schneller, je kleiner die Gesamtspeicherkapazität von Speicher und

Druckleitung C

hges

ist.

Damit sich der Druck vor den Antrieben 2 bis n nicht merklich erhöht und da-

mit ihren Zustand beeinflusst, muss die Steuereinheit der Pumpe dafür sorgen,

dass in kürzestmöglicher Zeit der Volumenstrom Q

DQ

auf den erforderlichen Wert

zurückgeht, ohne dass sich der Druck p

DQ

bleibend merklich verändert hat (nur bei

Q

gesp

= 0 entsteht keine Druckänderung). Dass damit ein Druckregelkreis entsteht,

ist in Abb. 14.2 b zuerkennen (s. Abschn. 14.3.3).

Ein solcher Kreislauf kann in die Teilsysteme Antriebe, Druckquelle und Lei-

tungssystem unterteilt werden.

14.3.2 Antriebsschaltungen

14.3.2.1 Wegeventilgesteuerte Antriebe

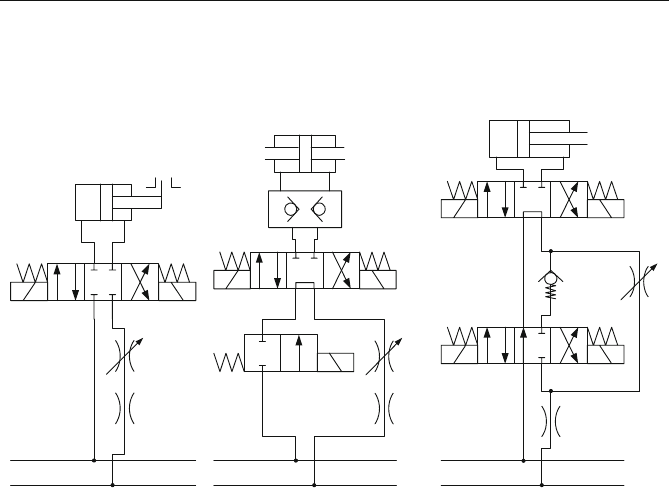

Positionsantriebe. In Abb. 14.3 sind typische Varianten dieser Antriebe, die der

Realisierung vorgegebener Weg-Zeit-Funktionen dienen, dargestellt: das Fahren

gegen Festanschläge, driftfreies Anhalten zwischen den Endlagen des Arbeits-

kolbens und das relativ genaue Positionieren aus einem Schleichgang heraus.

Allen drei Antrieben gemeinsam ist:

Sie besitzen jeweils ein 4/3-Wegeventil, das die Zustände Rechtslauf, Linkslauf

(bzw. Vor- und Rücklauf) sowie Halt einzustellen erlaubt.

Die Antriebe enthalten alle ein nicht einstellbares Drosselventil VDr 1, ggf. zu-

sätzlich in Reihenschaltung mit einem einstellbaren. Das nicht einstellbare

Drosselventil legt den maximal möglichen Volumenstrom, der der Druckquelle

entnommen werden kann, fest. Es sollte in jeder Antriebsschaltung vorgesehen

werden, um keine die Druckquelle überlastende Volumenstromentnahme durch

unsachgemäßes Verstellen einstellbarer Stromventile zu riskieren. Wenn die

Druckquelle überlastet ist, bricht der Druck zusammen; die ganze Anlage kann

außer Tritt kommen. Die Suche eines solchen Fehlers ist oft sehr zeitauf-

wändig. Die Kosten für das Konstantdrosselelement können sehr gering ge-

halten werden, wenn entsprechende Blenden oder Düsen z. B. in die Wege-

ventilunterplatte eingebracht werden.

Alle Drosselventile sind zwischen Verbraucher und Tankleitung angeordnet

worden. Das hat den Vorteil, dass der Arbeitskolben beidseitig zwischen Druck-

kräften eingespannt ist und damit bei Abbremsvorgängen immer gegen eine Fluid-

14.3 Kreisläufe mit Druckquellen konstanten Drucksollwertes 415

säule drückt. Bei senkrechten Antrieben ist das nicht erforderlich, da hier die Ge-

wichtskraft diese Rolle übernimmt (s. Abschn. 5.1.2).

VDr 1

VDr 2

P

T

102

VW 2

VW 1

P

T

102

1

2

VDr 1

VDr 2

VDr 1

VDr 2

VW 1

VW 2

P

T

102

1

02

a b c

Abb. 14.3 Wegeventilgesteuerte Positionsantriebe. a Fahren gegen Festanschläge b driftfreies

Anhalten zwischen den Endlagen des Arbeitskolbens c Positionieren aus einem Schleichgang

heraus

Das Fahren gegen Festanschläge ist mit einer sehr einfachen Schaltung möglich

(Abb. 14.3 a). Mit Hilfe von VDr 2 kann die Aufprallgeschwindigkeit eingestellt

werden. VDr 2 bestimmt aber auch die Geschwindigkeit zwischen den An-

schlägen. Es ist also möglicherweise ein Kompromiss zwischen Aufprallhärte und

Produktivität notwendig. Eine besondere Schwäche der Schaltung ist, dass ein

Anhalten zwischen den Anschlägen (mit Hilfe der Mittelstellungsfunktion des

Wegeventils prinzipiell möglich) fast immer zum Driften des Kolbens führt. Ursa-

che ist die nicht exakt dichtende Paarung Kolbenlängsschieber/Bohrung im We-

geventil.

Dieses ungünstige Verhalten kann vermieden werden, indem ein 2/2-Wegeven-

til vorgeschaltet und ein 4/3-Wegeventil mit anderer Mittelstellungsfunktion ge-

wählt wird (Abb. 14.3 b). In den gezeichneten Schaltstellungen dieser Ventile

wird zum einen die Druckquelle nicht belastet, zum anderen liegt kein Druck an

der beschriebenen Brückenschaltung an. Zusätzlich wird mit Hilfe eines Doppel-

rückschlagventils (s. Abschn. 8.3) ein Wegwandern des Kolbens unter der Ein-

wirkung äußerer Kräfte in beiden Richtungen vermieden.

Die Antriebsstruktur nach Abb. 14.3 c erlaubt relativ exaktes Positionieren mit

Hilfe einer Vorabschaltung auf einen Schleichgang und damit das Anhalten des

Antriebes aus einer sehr kleinen Geschwindigkeit heraus. Das 4/3-Wegeventil

VW1 hat die Aufgabe, neben der Realisierung der Driftfreiheit bei Stillstand

416 14 Projektierung und Gestaltung von Kreisläufen

(Schaltstellung 1) das Umschalten zwischen Normalgeschwindigkeit und

Schleichgang vorzunehmen (Schaltstellung 2: Normalgeschwindigkeit, da VDr 2

überbrückt ist; Schaltstellung 0: Schleichgang). Das gleichzeitige Einstellen der

Mittelstellungsfunktionen beider Wegeventile muss in der Ansteuerung der Ven-

tilmagnete verhindert werden (Verriegelung), da dann die Druckquelle belastet

würde, obwohl der Arbeitszylinder steht. Bei diesem Antrieb wurde angenommen,

dass relevante äußere Kräfte nicht auftreten.

Geschwindigkeitsantriebe. Im Vordergrund steht die Einhaltung einer bestimmten

Geschwindigkeit, wobei die abgegebene durchschnittliche Leistung klein ist. In

Abb. 14.4 a ist eine mögliche Schaltung eines solchen Antriebs angegeben. Für

Vor- und für Rücklauf sind die Eil- (VDr 2, VDr 3) und die Arbeitsgänge (VSZ 1,

VSZ 2) jeweils unabhängig voneinander einstellbar (s. Zusammenstellung der

Schaltstellungen der Wegeventile in Abb. 14.4 b).

a

P

T

VW 1

VW 2

VW 4 VW 3

VSZ 1 VSZ 2

VDr 3

VDr 2

VDr 1

EV, AV

ER, AR

1

2

1

2

102

12

b

c

VW 1

VW 4

VW 3

VW 2

EV HaltARERAV

12111

1

1

2

2

2211

1/2 1/2 1/2

1/2 1/2 1/2

0

12

P T

VSZ 1

VDr 2

VW 4

VW 2

Arbeits-

zylinder

Abb. 14.4 Wegeventilgesteuerter Antrieb mit vier Geschwindigkeiten. a Schaltplan b Wegeven-

tilschaltstellungen c Schaltungsmodifikation für sehr kleine Arbeitsgeschwindigkeiten EV Eil-

vorlauf, AV Arbeitsvorlauf, ER Eilrücklauf, AR Arbeitsrücklauf

Zusätzlich werden, wie schon zu Abb. 14.3 b erläutert, das Driften des Arbeits-

kolbens durch VW 1 in Verbindung mit der Mittelstellung von VW 2 und un-

kontrolliert hohe Volumenstromentnahme durch zu weit geöffnete einstellbare

Stromventile mit Hilfe von VDr 1 vermieden. Die Zwei-Wege-Stromregelventile

VSZ 1, VSZ 2 dienen der Arbeitsgangeinstellung, die einfachen Drosselventile

VDr 2, VDr 3 der Eilgangeinstellung. Aus dieser Schaltung sind einfachere abzu-

14.3 Kreisläufe mit Druckquellen konstanten Drucksollwertes 417

leiten. Wird z. B. Arbeitsrücklauf nicht gefordert, können die Komponenten VSZ 1

und VW 4 entfallen; in dem linken Zweig ist nur ein Drosselrückschlagventil er-

forderlich. Die Zwei-Wege-Stromregelventile sind oft angewendete Komponenten

in von einer Druckquelle versorgten Geschwindigkeitsantrieben. Neben den Vor-

teilen (s. Abschn. 8.2.2) hohe Regelgüte und geringe Verschmutzungsneigung

selbst bei sehr kleinen Volumenströmen (da zwei in Reihe liegende Strömungs-

widerstände, von denen einer veränderlich ist, den Gesamtwiderstand bilden) ha-

ben Antriebe mit Zwei-Wege-Stromregelventil den Nachteil des sogenannten An-

fahrsprunges. Beim Zuschalten des Stromregelventils ist der Drosselspalt seines

Druckdifferenzventils weit geöffnet.

Beim Einfahren des Ventilkolbens in Arbeitsstellung wird ein Volumen frei-

gegeben, das durch eine entsprechende Verschiebung des Arbeitskolbens im Ar-

beitszylinder aufgefüllt wird. Da der Vorgang sehr schnell abläuft, kommt er ei-

nem Positionssprung des Arbeitskolbens nahe.

In der Phase stationärer Geschwindigkeit führt diese Struktur dazu, dass eine

geringe Stick-Slip-Neigung auch im Bereich der Mischreibung des Arbeitskolbens

(fallende Reibkraftkennlinie, dF

R

/dv < 0) [14.4] auftritt.

Dass während des Eilgangs in Abb. 14.4 a ein Stromregelventil parallel zu dem

jeweiligen Drosselventil liegt, hat keinen nennenswerten Einfluss, da die Eilgang-

geschwindigkeit meist sehr viel größer als die Arbeitsganggeschwindigkeit ist. Es

darf aber nicht vorkommen, dass bei extrem niedrigen Arbeitsgeschwindigkeiten

der Volumenstrom durch das Stromregelventil in der Größenordnung des Leck-

volumenstroms durch das parallel liegende Wegeventil VW 3 oder VW 4 liegt, da

dann die Regelgüte stark abnimmt. Kolbenlängsschieberventile sind in diesem Fall

zu vermeiden, Sitzventile haben wesentlich bessere Dichteigenschaften. Nicht sel-

ten werden auch gut dichtende entsperrbare Rückschlagventile eingesetzt. Der lin-

ke Zweig für die Steuerung des Eil- und Arbeitsrücklaufs hätte dann das Aussehen

in Abb. 14.4 c. Das dann notwendige 3/2-Wegeventil als VW 4 kann, da nur das

entsperrbare Rückschlagventil steuernd, eine sehr kleine Nennweite haben. Es hat

in Verbindung mit dem entsperrbaren Rückschlagventil dieselbe Funktion wie

vorher VW 4 allein.

In Abb. 14.5 a ist eine Schaltplanvariante für einen Antrieb dargestellt, die die

sogenannte Eilgangschaltung (oder Differenzialschaltung) auch für Antriebe, die

von einer Druckquelle gespeist werden, ermöglicht.

Der für Eilvorlauf von der Druckquelle bereitzustellende Volumenstrom kann

stark reduziert werden, wenn die drei Wegeventile die in Abb. 14.5 b für EV an-

gegebene Kombination realisieren. Dann hat die Schaltung die in Abb. 14.5 c dar-

gestellte Struktur (Berechnungen in Abschn. 7.2).

Kraftantriebe. Kraftantriebe dienen zum Festhalten (Spannen) oder Verformen

von Werkstücken sowie zum Realisieren eines Gewichtsausgleichs von Lasten,

deren Bewegungsrichtung eine senkrechte Komponente besitzt. In Abb. 14.6 sind

Varianten derartiger Antriebe abgebildet. Sind die geforderten Kräfte annähernd

konstant und der Arbeitszylinder richtig dimensioniert, ist die einfache Schaltung

in Abb. 14.6 a möglich.