Will D., Gebhardt N. (Hrsg.) Hydraulik: Grundlagen, Komponenten, Schaltungen

Подождите немного. Документ загружается.

428 14 Projektierung und Gestaltung von Kreisläufen

ist. Die Federsteife, die Stellkolbenfläche und die Konstruktion der Pumpe be-

stimmen die Empfindlichkeit.

1

C

hges

dt

³

p

DQ

6

Q

Ak

Q

DQ

-

Q

gesp

dp

DQ

/dt

Pumpe mit

Stelleinrichtung

p

DQ

Q

DQ

Q

Pmax

p

EB

= F

0

/A

St

p

DQ0

p

DQ

Q

Pmax

p

DQ0

6

Q

Ak

p

EB

= F

0

/A

St

a b c

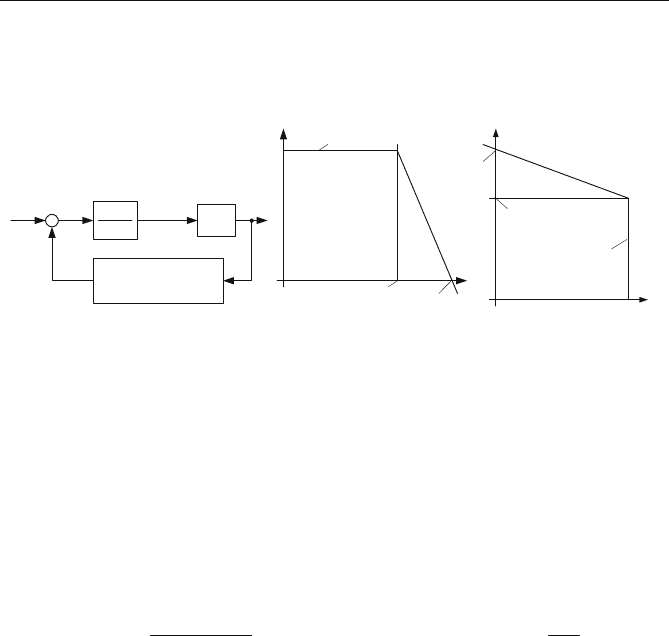

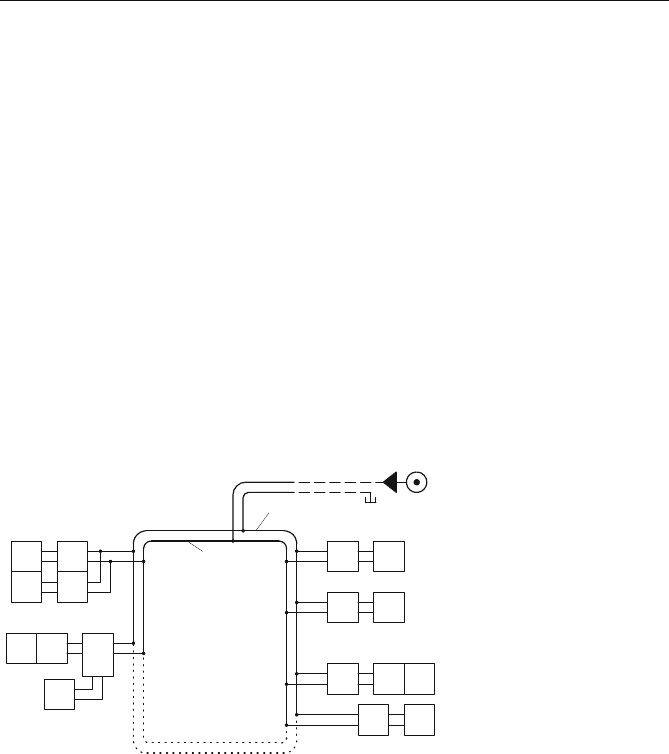

Abb. 14.13 Wirkungsweise einer Nullhubregelung mit direkt beaufschlagter Stelleinheit.

a vereinfachtes quantitatives Blockschaltbild b Kennlinie der Stellpumpe mit Stelleinrichtung al-

lein c Kennlinie der gesamten Druckregelung

6

Q

Ak

Gesamtheit aller Volumenströme zu den Antrieben, Q

DQ

von der Druckquelle bereit-

gestellter Volumenstrom, Q

gesp

gespeicherter Volumenstrom, Q

Pmax

Pumpenförderstrom bei aus-

geschwenkter Stelleinheit, p

DQ

Quellendruck, p

EB

der Druck, bei dem die Pumpe einzu-

schwenken beginnt, p

DQ0

der Druck, bei dem Q

DQ

= 0 wird, C

hges

Gesamtkapazität von

Druckleitung und Speicher, A

St

Fläche Stelleinrichtung, F

0

Federvorspannkraft der Stellein-

richtung

Mit den in Abb. 14.13 b angegebenen Größen ergibt sich die folgende Kenn-

linienfunktion:

0

0

max

DQEB

DQDQ

PDQ

pp

pp

QQ

für

0DQDQEB

ppp dd mit

St

EB

A

F

p

0

(14.1)

Im stationären Zustand der Regelung ist Q

DQ

=

6

Q

Ak

, und die Kennlinie der Rege-

lung ist exakt die reziproke Kennlinie der Pumpe mit Stelleinrichtung (vgl. Abb.

14.13 b mit Abb. 14.13 c). Dieses Regelungsprinzip erfüllt die Forderung nach ge-

ringen Eigenverlusten, da die Verstellpumpe mit Hilfe der Regelung nur so viel

fördert, wie vom Kreislauf gefordert wird.

Unter bestimmten Bedingungen kann die Über-Null-Steuerung einer Verstell-

pumpe erforderlich werden, z. B. beim Gewichtsausgleich mit einem Arbeits-

zylinder (s. Abb. 14.6 d). Dieser kann beim Nach-unten-fahren einen Volumen-

strom in den Kreislauf eintragen. Die Regelfunktion bleibt dann auch im

Nachbarquadranten erhalten (das Rückschlagventil muss entfernt werden). Die

Kennlinie endet nicht an der Ordinate, sondern schneidet sie (s. Abb. 14.13 c). Die

Pumpe befindet sich dann im Motorbetrieb und treibt ihren Antriebsmotor, der

ggf. Energie ins elektrische Netz zurückspeisen kann, an.

Die Nullhubregelung arbeitet mit oder ohne Speicher, aber ein Speichereinsatz

bringt zwei wesentliche Vorteile:

Ohne Speicher muss die Pumpe auf die maximal auftretende Volumenstrom-

anforderung ausgelegt werden. Mit Speicher kann die Pumpe ggf. so ausgelegt

14.3 Kreisläufe mit Druckquellen konstanten Drucksollwertes 429

werden, dass die mittlere Volumenstromanforderung mit Reserve erfüllt wird.

Anforderungsspitzen deckt der Speicher ab.

Aus dem Blockschaltbild in Abb. 14.13 a ist zu ersehen, dass schnelle Ände-

rungen der Volumenstromanforderungen eines Antriebs

'

Q

Ak

bei großer Spei-

cherkapazität C

hges

nur kleine Druckänderungsgeschwindigkeiten dp

DQ

/dt (also

langsame Druckänderungen) hervorrufen. Die verzögert wirkende Stelleinrich-

tung kann dieser langsamen Druckänderung viel besser folgen und den Pum-

penförderstrom Q

P

an den veränderten Bedarf anpassen, ohne dass bereits gro-

ße Druckspitzen oder -einbrüche aufgetreten. Der Speicher sorgt damit auch

dafür, dass die Stellbewegungen relativ langsam (und damit lebensdauer-

erhöhend) bei gleichzeitig geringen dynamischen Regelfehlern ablaufen

(Abschn. 14.3.5.2).

Durch das Vorschalten günstig ausgelegter Druckteiler oder auch die Lage-

regelung des Stellkolbens kann die Kennlinie Q

DQ

= f(p

DQ

) der Stelleinrichtung

steiler und die Kennlinie der Regelung p

DQ

= f(

6

Q

Ak

) flacher gestaltet werden. In

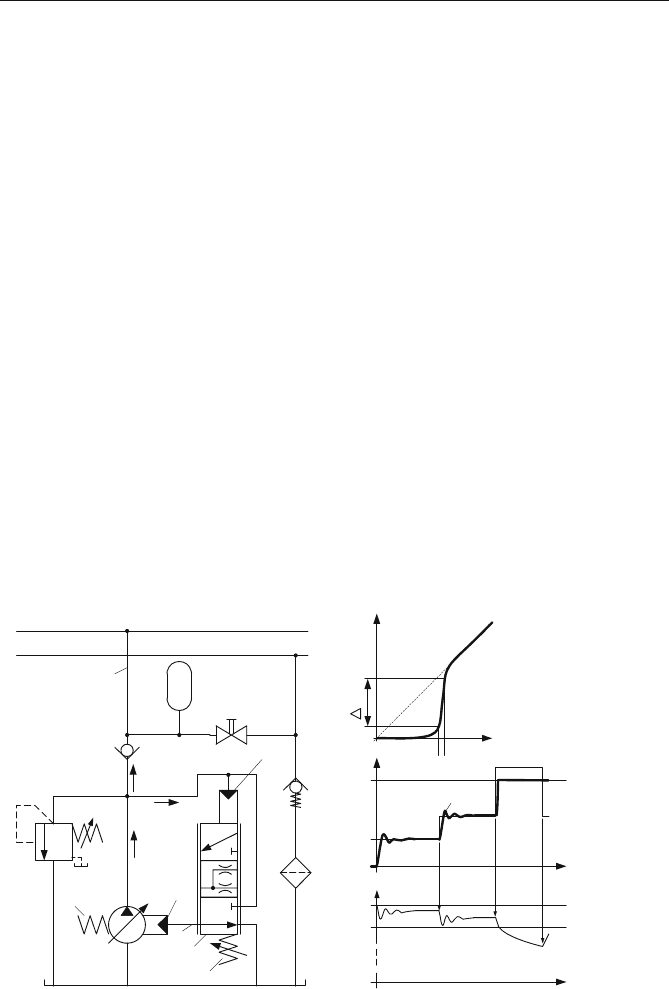

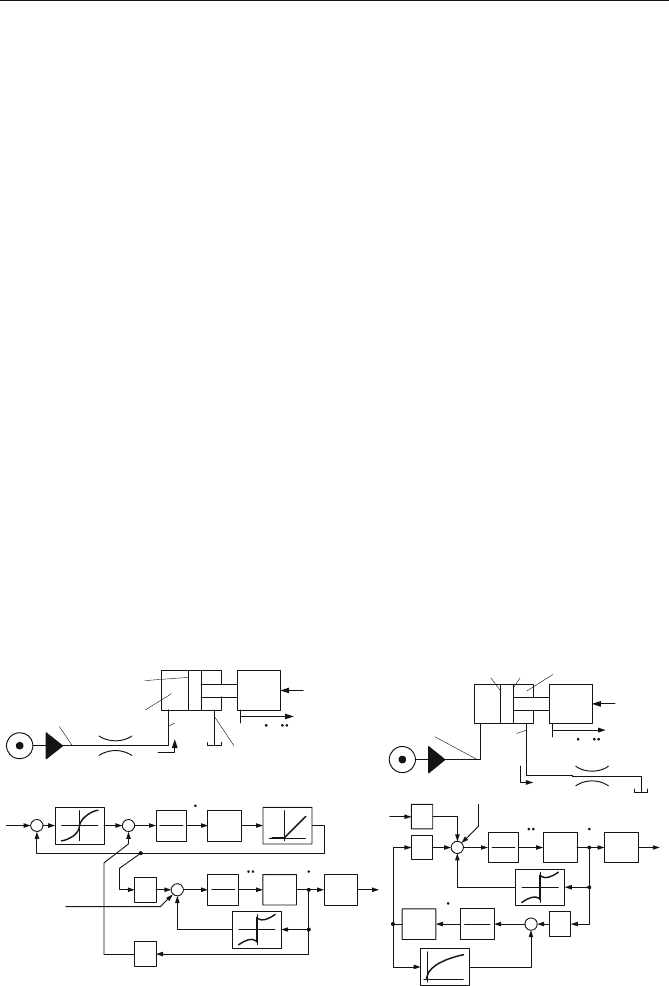

Abb. 14.14 a ist eine Nullhubregelung mit steiler Charakteristik so dargestellt, wie

sie als Standardaggregat erworben werden könnte. Sie enthält deshalb neben den

Komponenten der Druckquelle einen Speicher, der aus den genannten Gründen

meist eingesetzt werden sollte, ein Druckbegrenzungsventil und ein Absperrventil

sowie Filter und Rückschlagventil in der Tankleitung. Das Druckbegrenzungs-

ventil ist das Sicherheitsventil der Anlage und deshalb auf einen höheren als den

maximalen Quellendruck p

DQ

eingestellt. Das Rückschlagventil in der Tankleitung

sichert, dass auch bei Stillstand der Anlage das Fluid in den Leitungen und vor al-

lem in den Antrieben bleibt.

a

P

T

p

DF

Druckfühler

Q

P

p

DQ

Q

DQ

Q

DF

c

DF

, F

0DF

c

St

, F

0St

A

DF

A

St

b

c

p

DQ

p

DF

p

DF

p

EB

p

DQ0

Q

Pmax

6

Q

Ak

Q

p

DQ

p

DQ0

p

EB

t

t

Q

DQ

(t)

Abb. 14.14 Nullhubregelung mit Druckfühler zur Realisierung einer steilen Kennlinie und mit

Speicher. a Schaltung (Druckbegrenzungsventil ist Sicherheitsventil; Absperrventil dient der

Speicherentleerung) b Kennlinie des Druckfühlers c Volumenstrom- und Druckverläufe (qualita-

tiv)

430 14 Projektierung und Gestaltung von Kreisläufen

Die Filterung im Rücklauf hat den Vorteil, Ansaugprobleme zu vermeiden (bei

geöffnetem Absperrventil kann der gesamte Behälterinhalt gefiltert werden, bevor

die Druckquelle die Antriebe versorgt). Hohe Forderungen an die Qualität der

Kennlinie werden mit Hilfe eines Druckfühlers erfüllt, dessen Kolben gegen die

vorgespannte Feder nur kleine Wege zurücklegt und der, als Druckteiler ausgelegt,

eine Leerlaufkennlinie nach Abb. 14.14 b realisiert. Wegen

'

p

DF

!! p

DQ0

- p

EB

wird der Bereich, in dem die Pumpe von Q

Pmax

auf null verstellt wird, sehr klein,

womit die erforderliche flache Regelkreiskennlinie p

DQ

= f(

6

Q

Ak

) erreicht wird (s.

Abb. 14.13 b und c). In der Stelleinrichtung können die Federvorspannung klein

und die Feder relativ steif sein, damit die meist schwer beherrschbaren inneren

Kräfte der Pumpen (sog. Rückstellkräfte) nahezu vernachlässigbar gegenüber den

Stellkräften werden. Es ist aber zu bedenken, dass Druckfühler und Stelleinheit

Feder-Masse-Systeme sind, die oft zu schwach gedämpften Übergangsvorgängen

i. d. R.ung führen. In Abb. 14.14 c sind Q

DQ

(t) und p

DQ

(t) für einen an-

genommenen Verlauf der Volumenstromanforderung

6

Q

Ak

(die zeitweise größer

ist als Q

Pmax

) qualitativ dargestellt. Druck und Volumenstrom besitzen zunächst

nach dem Abklingen der Übergangsvorgänge Werte, die der Kennlinie ent-

sprechen. Bei Überforderung der Pumpe wird p

DQ

kleiner als p

EB

, der Druck bricht

dabei umso langsamer ein, je größer der Speicher ist. Dieses Verhalten wird in

Abschn. 14.7 einer Berechnung zugänglich gemacht.

In Nullhubregelungen kann an die Stelle eines Druckfühlers auch ein elektrisch

ansteuerbares Stetigsteuerventil treten. Der Regler wird dann elektronisch (analog

oder digital) realisiert, das Drucksignal wird ihm von einem Drucksensor zur Ver-

fügung gestellt. Der Regler kann dann komfortabler strukturiert werden und weite-

re Signale verarbeiten. Von Bedeutung ist das vor allem, wenn veränderliche

Drucksollwerte zu verarbeiten sind (Abschn. 14.4).

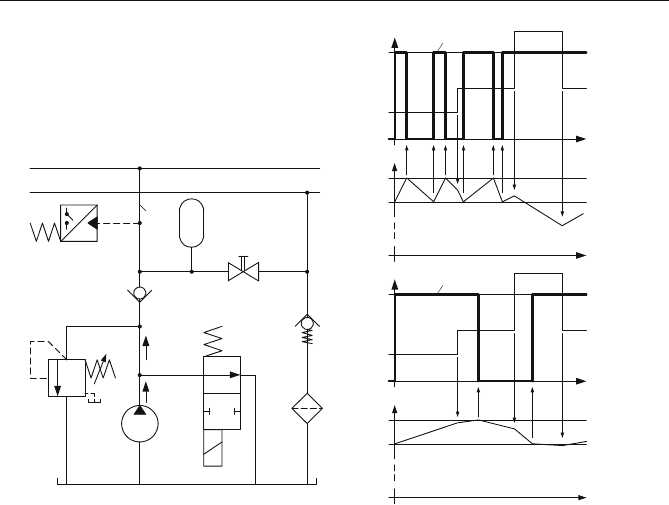

Abschaltpumpe. Ähnlich günstige ökonomische Kennwerte besitzt die Abschalt-

pumpe (Prinzip s. Abb. 14.12 b). In dieser typischen Zweipunktregelung wird das

2/2-Wegeventil mit Hilfe von zwei in einer einfachen logischen Schaltung ver-

arbeiteten Druckschaltersignalen angesprochen. Die Zeiten zwischen den Um-

schaltvorgängen sind umso größer und die Belastung der Komponenten damit um-

so geringer, je größer die Kapazität des Leitungssystems und der angeschlossenen

Speicher ist, weshalb diese Druckquellen immer mit Druckflüssigkeitsspeichern

ausgerüstet werden. In Abb. 14.15 a ist eine mögliche Schaltung eines Aggregates

mit Abschaltpumpe dargestellt. Druckbegrenzungsventil, Absperrventil und Rück-

schlagventil sowie Filter in der Tankleitung haben dieselbe Aufgabe wie in Abb.

14.14 a. Die Pumpe wird zwischen den Zuständen Förderung in den Kreislauf und

Förderung nahezu drucklos in den Behälter hin- und hergeschaltet. Diese Druck-

quellen zeichnen sich ebenfalls dadurch aus, dass gegen den Druckquellendruck

durchschnittlich nur ein so hoher Volumenstrom gefördert wird, wie die Antriebe

fordern. Das Schalten lösen Druckschalter mit einstellbarer Hysterese aus. Die

Druckwerte p

DSo

, p

DSu

sind der obere und der untere Schaltpunkt. Erreicht p

DQ

den

oberen Schaltpunkt, wird die Pumpe auf drucklosen Umlauf geschaltet, der Druck

p

DQ

(t) sinkt ab bis auf p

DSu

, dann wird wieder zugeschaltet.

14.3 Kreisläufe mit Druckquellen konstanten Drucksollwertes 431

a

P

T

Q

DQ

p

DQ

1

2

Q

P

b

Q

P

6

Q

Ak

Q

p

DQ

p

DSo

p

DSu

t

t

Q

DQ

(t)

Q

P

6

Q

Ak

Q

p

DQ

p

DSo

p

DSu

t

t

Q

DQ

(t)

Abb. 14.15 Abschaltpumpe. a Schaltung b Volumenstrom- und Druckverläufe bei kleinem

(oben) und großem Speicher (unten)

Ist die Pumpe richtig ausgelegt, erreicht p

DQ

(t) nach entsprechender Zeit wie-

derum den Wert p

DSo

und wird wieder abgeschaltet. Solange der geforderte Volu-

menstrom kleiner als Q

P

ist, bleibt p

DQ

(t) im Bereich p

DSo

... p

DSu

; p

DQ

(t) kann aber

unter p

DSu

abfallen, wenn diese Bedingung zeitweise nicht erfüllt ist. Dann wird

das Defizit vom Speicher bereitgestellt. Um das Überschreiten zulässiger Grenzen

des Druckabfalls zu verhindern, sind in der Phase der Projektierung entsprechende

Berechnungen erforderlich (Abschn. 14.6).

Für relativ hohe Anforderungen an die Druckkonstanz müssen p

DSo

und p

DSu

eng beieinander liegen. Um trotzdem nicht zu hohe Schaltfrequenzen zu erhalten,

müssen große Speicher eingesetzt werden (vgl. hierzu die Druck- und Volumen-

stromverläufe in Abb. 14.15 b). Nicht selten werden, z. B. aus Geräuschgründen in

Hydraulikanlagen von Bühnen, die Speicher so ausgelegt, dass die Antriebe meh-

rere Stunden bei abgeschalteten Pumpen arbeiten können (Speicherbetrieb). Dann

wird i. Allg. der Antriebsmotor der Pumpe geschaltet, Abschaltventil und Druck-

schalter können entfallen. Es ist zu beachten, dass zwar ein hoher volumetrischer

Wirkungsgrad erreicht wird, dass aber infolge großer Speicher das Bauvolumen

dieser Druckquelle relativ groß ist und das Zweipunktverhalten zu großen Druck-

schwankungen führen kann.

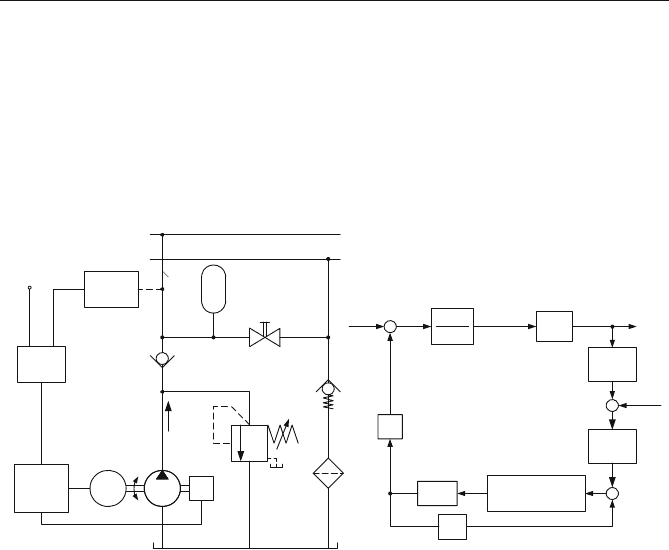

Drehzahlveränderliche Konstantpumpe. Die Entwicklung der elektrischen An-

triebstechnik, vor allem der Umrichtertechnik für Asynchronmotoren, ermöglicht

432 14 Projektierung und Gestaltung von Kreisläufen

zunehmend den wirtschaftlichen Einsatz einer von einem drehzahlveränderlichen

Motor angetriebenen Konstantpumpe als Druckquelle (Prinzip s. Abb. 14.12 c),

auch wenn die Verluste im Umrichter noch höher als z. B. in einem Druckfühler

sind. In Abb. 14.16 a ist eine Schaltung mit unterlagerter Drehzahlregelung (die

nicht unbedingt erforderlich, aber im Sinne der Dynamik der Regelung günstig ist)

dargestellt, in Abb. 14.16 b das regelungstechnische Blockschaltbild.

P

T

Q

DQ

=Q

P

p

DQ

M

TG

Druck-

sensor

Druck-

regler

i

U

pist

U

psoll

U

nsoll

(Drehzahlsollwert)

U

nist

Drehzahl-

regler und

Umrichter

1

C

hges

dt

³

p

DQ

6

Q

Ak

Q

DQ

=Q

P

-

Q

gesp

dp

DQ

/dt

Motor

u

psoll

-

Druck-

sensor

Druck-

regler

Drehzahlregler

und Umrichter

V

TG

u

pist

-

u

nsoll

u

nist

in

a b

Abb. 14.16 Druckquelle mit drehzahlveränderlicher Konstantpumpe. a Schaltung b Blockschalt-

bild

M elektrischer Antriebsmotor der Pumpe, TG Tachogenerator, n Drehzahl, i Strom, u Spannung

Speicher, Druckbegrenzungsventil, Absperrventil und Rückschlagventil sowie

Filter in der Tankleitung haben dieselbe Aufgabe wie in Abb. 14.14 a. Der Druck-

regler gibt den Sollwert der Drehzahl, die den Volumenstrom der Pumpe be-

stimmt, als Stellgröße aus. Diese Druckquelle ist ebenfalls eine stetige Druck-

regelung, weshalb Kennlinienpunkte analog der Nullhubregelung angefahren

werden können. Im Gegensatz zur Nullhubregeleinrichtung muss der Druckregler

aber kein P-Regler, sondern er kann ein PI-Regler sein. Der integrierende Anteil

dieses Reglers hat den Effekt, dass sich die Regelung immer bei u

pist

= u

psoll

aus-

regelt, also auch bei p

DQ

= p

DQsoll

= konst.

Konstantpumpe mit Druckbegrenzungsventil. Eine Konstantpumpe mit Druck-

begrenzungsventil (Abb. 14.12 d) erfüllt die technischen Anforderungen i. Allg.

einfach und sicher. Die Einstellbarkeit von Q

DQ

wird erreicht, indem der nicht be-

nötigte Volumenstrom Q

P

|

konst. der Konstantpumpe über das Druck-

begrenzungsventil (Q

VD

) abgeleitet wird. Das Regelverhalten ist dem der

Nullhubregelung ähnlich. Der Regelbereich wird ebenfalls über die Federvor-

spannung eingestellt; das Feder-Masse-System ist aber kleiner, die Regelung

14.3 Kreisläufe mit Druckquellen konstanten Drucksollwertes 433

schneller. Ein Speicher hat dieselben Aufgaben wie bei der Nullhubregelung.

Während aber die Verstellpumpe in der Nullhubregelung nur so viel fördert, wie

die Antriebe aktuell fordern, fördert die Konstantpumpe ständig ihren unveränder-

baren Volumenstrom Q

P

gegen den Quellendruck p

DQ

. Der Volumenstromüber-

schuss wird über das Druckbegrenzungsventil unter Wärmeentwicklung ab-

geleitet. Ein einfaches Rechenbeispiel verdeutlicht die möglichen großen

Eigenverluste der Druckquelle. Sind der Volumenstrom der Pumpe Q

P

= 15 l/min

und p

DQ

= 200 bar, so entsteht bei abgeschalteten Antrieben (Q

DQ

= 0, Q

VD

= Q

P

)

allein im Druckbegrenzungsventil eine Wärme- und damit Verlustleistung P

Verl

=

Q

P

p

DQ

= 3000 bar

l/min = 5 kW. Eine Verringerung dieser Leistungsverluste

wird erreicht, wenn mehrere Konstantpumpen mit fremd- und eigengesteuerten

Druckbegrenzungsventilen zu einer Druckquelle nach Abb. 8.8 d zusammen-

geschaltet werden. Die maximal auftretenden Drosselverluste werden von der

größten Pumpe bestimmt, sie sind Q

Pmax

p

DQ

. Beachtet werden muss zusätzlich

die Stufung der Kennlinie p

DQ

= f(

6

Q

Ak

).

In Tabelle 14.3 sind die Aussagen zu den beschriebenen vier Druckquellen-

varianten zusammengefasst.

Tabelle 14.3 Qualitativer technisch-ökonomischer Vergleich einfacher Druckquellen

Druckquelle Art der

Regelung

Kennlinie der Rege-

lung p

DQ

= f(

6

Q

Ak

)

Dyn. Druck-

schwankg.

Preis Eigen-

verluste

Nullhubregelung stetig flach gering mit

Speicher

hoch gering

Abschaltpumpe Zweipkt.-

Regelung

existiert nicht ständiges

Schwanken

ge-

ring

gering

Drehzahlveränderl.

Konst.-Pumpe

stetig kann sehr flach sein gering mit

Speicher

hoch durch E-

Antrieb

Konst.-Pumpe(n)

mit Druckbegr.-

Ventil(en)

stetig, ggf.

mehrere

Bereiche

flach oder gestuft sehr gering ge-

ring

hoch

14.3.4 Leitungssystem

Bei der Gestaltung des Leitungssystems sollte Folgendes beachtet werden:

Die Lage der Verbraucher wird von der Gesamtanlage bestimmt, sie ist damit

vorgegeben.

Die Antriebssteuerungen sind möglichst nahe den Verbrauchern anzuordnen,

um zwischen Verbraucher und Steuerung große Volumina der Hydraulik-

flüssigkeit, die zu verminderter Antriebssteifigkeit führen, zu vermeiden (s.

434 14 Projektierung und Gestaltung von Kreisläufen

Abschn. 14.3.5). Aus Gründen einfacher Wartungs- und Einstellarbeiten ist ei-

ne gruppenweise Anordnung der Steuerventile in der Nähe der entsprechenden

Gruppe von Verbrauchern oft die günstigste Lösung.

In stationären Hydraulikkreisläufen kann die Druckquelle relativ weit entfernt

von der übrigen Anlage aufgestellt sein. Dann sind die Wärme- und vor allem

die Geräuschbelästigung der Bediener der Anlage geringer. Das dann größere

Leitungsvolumen hat auf die Antriebsdynamik und auf die Antriebssteife kei-

nen Einfluss. Die Zusatzkosten sind dadurch nicht sehr hoch, dass nur zwei

oder drei Leitungen (wenn eine gesonderte Leckleitung erforderlich ist) das

Aggregat (mit der Druckquelle) und die restliche Anlage verbinden.

Abbildung 14.17 zeigt eine Möglichkeit günstiger Leitungsführung unter Be-

achtung dieser Prämissen (eine gesonderte Leckleitung sei nicht erforderlich). Die

gepunktet gezeichnete Verbindung der Leitungen P und T zu Ringleitungen hat

zwei Vorteile: zum einen kann ein Antrieb mit hoher Volumenstromanforderung

auf zwei Wegen versorgt werden, zum anderen werden Druckwanderwellen, die

beim Beschleunigen und Abbremsen der Fluidsäulen entstehen, nicht total reflek-

tiert [14.4, 14.8].

St

V

V

V

St

St

St

V

V

VV

V

St

St

St

P

V

V

T

V

St

DQ

P

T

Verbraucher,

Steuerung,

Druckquelle,

Druckleitung,

Tankleitung

Abb. 14.17 Eine Möglichkeit günstiger Leitungsführung in einer Anlage mit Druckquelle

14.3.5 Dynamisches Verhalten

14.3.5.1 Das Verhalten der Antriebe

In Abb. 14.2 sind wesentliche Kopplungen in Kreisläufen mit Druckquelle dar-

gestellt. Die gegenseitige Beeinflussung von Antrieben kann nur verhindert

werden, wenn die Druckregelung und das Leitungssystem so ausgelegt sind, dass

statisch und dynamisch keine unzulässig großen Druckschwankungen entstehen

können. Ein Antrieb an einer Druckquelle ist unter mehreren Aspekten zu be-

trachten:

14.3 Kreisläufe mit Druckquellen konstanten Drucksollwertes 435

Der Antrieb ist Bestandteil der Druckregelstrecke, er ist Teil des Gesamtwider-

standes der Antriebe (s. Abschn. 14.3.5.2).

Eine Änderung seines Volumenstrombedarfs ist Störgröße der Druckregelung.

Dabei verursacht das Schalten von Wegeventilen näherungsweise sprung-

förmige Änderungen des Volumenstromes.

Mit welcher Verzögerung reagiert die Ausgangsgröße Position, Geschwindig-

keit/Drehzahl oder Kraft/Moment auf ein Steuersignal? Wie stark und mit wel-

cher Verzögerung beeinflusst ein Schwanken der Belastungskraft F

L

oder des

Druckes p

DQ

der Druckquelle das Verhalten des Antriebes? Dieser Aspekt wird

im Folgenden näher untersucht.

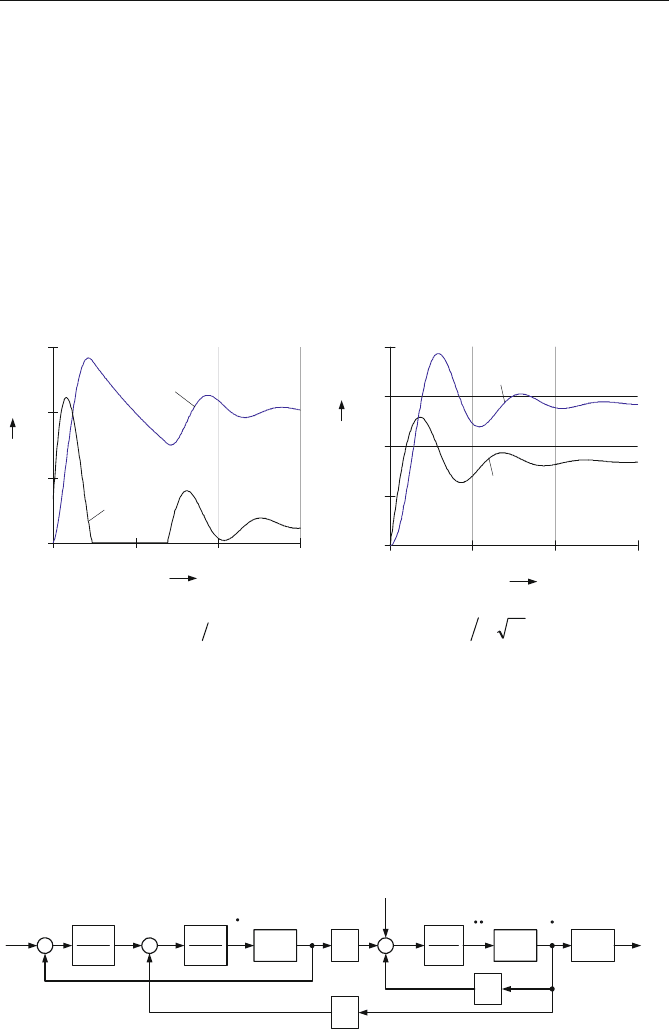

Wegeventilgesteuerte Antriebe. In Abb. 14.18 a und b sind typische wegeventil-

gesteuerte Antriebsstrukturen während der Übergangsvorgänge Anlauf oder Um-

steuern dargestellt.

Sie sind aufgeteilt in Zulaufdrosselung und Ablaufdrosselung mit Drosselventil

(die Wegeventile sind in den Strukturen nicht enthalten, da sie geschaltet sind und

die entsprechenden Wege damit festgelegt haben). Die Modellermittlung erfolgte

in den in Abschn. 4.9 beschriebenen Schritten [14.19]. Die Beschreibung des

Drosselventils wird gemäß Tabelle 4.6 vorgenommen. Die Nichtlinearität, die ein

Absinken des Druckes p

1

auf negative Werte im Modell in Abb. 14.18 c

verhindert, ist in den Abschn. 4.1 und 4.9 beschrieben.

Beide Modelle wurden für Anlauf mit Hilfe einer geeigneten Software [14.9]

bei typischerweise geringer Dämpfung und bei geringer Gegenkraft F

L

simuliert.

Die Ergebnisse bei Drosselung des Zulaufs und bei Drosselung des Ablaufs sind

in Abb. 14.19 dargestellt (die verwendeten Parameter sind angegeben, die

Reibkraft wurde geschwindigkeitsproportional angesetzt).

p

DQ

m

s, s, s

V

1

p

2

= 0

Q

1

A

1

p

1

F

L

a b

p

DQ

= p

1

m

s, s, s

V

2

A

2

p

2

Q

2

A

1

F

L

dt

³

1

V

1

ß

-

p

DQ

p

1

p

1

Q

1

Q

g1

-

A

1

dt

³

1

m

dt

³

A

1

sss

-

-

F

B

F

R

F

L

c d

A

1

dt

³

1

m

dt

³

A

2

A

2

sss

dt

³

1

V

2

ß

-

-

-

p

DQ

p

2

p

2

F

B

F

R

Q

2

Q

g2

-

F

L

Abb. 14.18 Antriebsstrukturen für Übergangsvorgänge. a zulaufseitige Drosselung des Ver-

braucherstromes b ablaufseitige Drosselung c Blockschaltbild bei Zulaufdrosselung

d Blockschaltbild bei Ablaufdrosselung

436 14 Projektierung und Gestaltung von Kreisläufen

An den Druckverläufen sind die Unterschiede beider Strukturen zu erkennen.

Die Zulaufdrosselung ist vor allem bei kleinen Gegenkräften zu vermeiden, um

zeitweiliges Zusammenbrechen des Druckes p

1

und damit Kavitation zu

vermeiden.

Bei Ablaufdrosselung ist der Druck p

2

relativ hoch, da sich der Arbeitszylinder

zwischen Druckquelle und Stromventil befindet und zusätzlich eine Drucküber-

setzung infolge A

1

> A

2

entsteht.

In den zwei simulierten Fällen entsteht Überschwingen (das bei schaltenden

Wegeventilen nicht zu vermeiden ist). Als Periodendauerwerte T

P

sind T

P

| 90 ms

in Abb. 14.19 a und T

P

| 115 ms in Abb. 14.19 b zu ermitteln. Diese Zusam-

menhänge werden im Folgenden untersucht.

0

30

60

90

0 0,1 0,2 0,3

v(t)

bar

mm/s

p,v

t

s

p

1

(t)

a

p,v

0

40

80

120

160

0 0,1 0,2 0,3

t

s

v(t)

p

2

(t)

bar

mm/s

b

NFNsmmAkdtdsmmNsFbarp

L

Dr

Dr

R

DQ

20020000/)10(100

4

kgmmm³VVNmmmmAmmA 200010108001000

5

21

1232

2

2

1

|

E

Abb. 14.19 Druck- und Geschwindigkeitsverläufe. a Druck p

1

und Geschwindigkeit v (= ds/dt)

bei zulaufseitiger Drosselung b p

2

und v bei ablaufseitiger Drosselung (p

1

= p

DQ

)

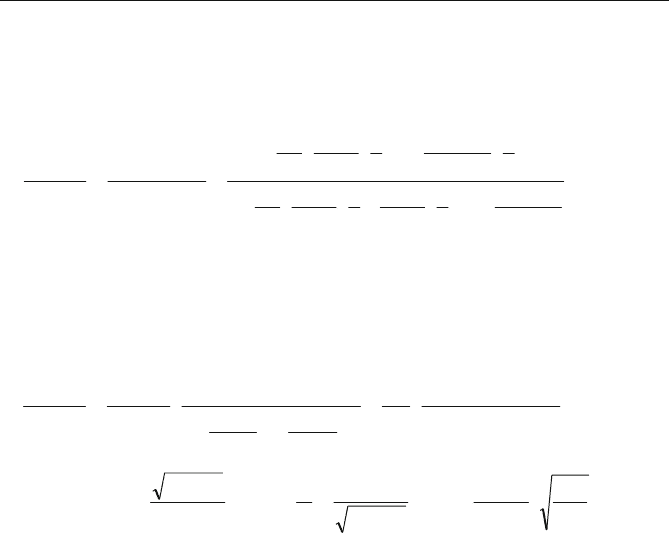

Die dynamischen Kennwerte können mit Hilfe typischer Übertragungs-

funktionen, die jedoch nur für lineare Verhältnisse aufstellbar sind, errechnet

werden (s. Abschn. 4.10). In Abb. 14.20 ist das aus Abb. 14.18 c abgeleitete

linearisierte Blockschaltbild dargestellt (s. auch Abschn. 4.10).

dt

³

1

m

dt

³

A

1

A

1

sss

dt

³

1

V

1

ß

1

R

h

-

-

-

p

DQ

p

1

p

1

F

B

F

R

Q

1

Q

g1

F

L

-

k

Abb. 14.20 Linearisiertes Blockschaltbild bei zulaufseitiger Drosselung eines Verbraucher-

stromes mit einem Drosselventil

14.3 Kreisläufe mit Druckquellen konstanten Drucksollwertes 437

Das Drosselventil wird als linearer hydraulischer Widerstand R

h

=

'

p/Q

1

be-

schrieben. Die Reibkraft F

R

sei ebenfalls linear beschreibbar: F

R

= k ds/dt. Die

Übertragungsfunktion s(s)/p

DQ

(s) errechnet sich über die allgemeine Wirkungs-

kreisformel in Gl. (14.2) zunächst zu (beachte: die Integration wird zu 1/s):

ksm

A

sVsVR

sksm

A

sVR

sG

sG

sp

ss

h

h

Kreis

Vorw

DQ

111111

1

11111

)(1

)(

)(

)(

2

1

11

1

1

EE

E

.

(14.2)

In hydraulischen Antrieben mit Drosselventilen kann meist ohne großen Fehler die

geschwindigkeitsproportionale Komponente der Reibkraft vernachlässigt werden

(k

| 0), da der hydraulische Widerstand R

h

bei der Geschwindigkeitsbegrenzung

dominiert. Die Übertragungsfunktion in Normalform lautet (alle Parameter sind

Zeitkonstanten oder Potenzen von Zeitkonstanten):

22

2

2

1

1

2

1

1

21

1

1

11

)(

)(

sTsDT

s

K

s

A

mV

s

AR

m

ARssp

ss

I

h

hDQ

E

mit

1

1

A

Vm

T

E

,

E

Z

1

1

1

Vm

A

T

e

,

E

11

2

1

V

m

AR

D

h

.

(14.3)

Die Kennwerte Eigenzeitkonstante T, Eigenkreisfrequenz

Z

e

, (sie ist die reziproke

Eigenzeitkonstante T) und Dämpfung D können relativ leicht errechnet werden.

Der das dynamische Verhalten am deutlichsten kennzeichnende Parameter ist die

Eigenzeitkonstante T (bzw. Eigenkreisfrequenz

Z

e

, = 1/T). Je größer A

1

ist, desto

schneller reagiert der Antrieb, je größer die zu bewegende Masse m (liegt i. Allg.

fest) und das komprimierbare Volumen V

1

(bestehend aus Zylinder- und

Leitungsvolumen) sind, desto langsamer reagiert der Antrieb. Vor allem deshalb

ist nahes Anordnen des Steuerventils am Verbraucher anzustreben. Ein weiterer

Aspekt ist wichtig: Da V

1

sich annähernd proportional mit A

1

ändert (s. Abb.

14.18 a), V

1

aber nur mit der Wurzel in T eingeht, verringert sich die Eigenzeit-

konstante T mit wachsendem A

1

trotz gleichzeitig wachsenden Volumens V

1

. Ein

kleinerer Verbraucher verringert demnach die Reaktionsschnelligkeit eines An-

triebs. Weitere Übertragungsfunktionen zwischen den Eingangsgrößen p

DQ

-, F

L

-

oder R

h

-Änderung und den Ausgangsgrößen s, ds/dt oder Q

1

besitzen dieselben

Parameter der Verzögerung, aber das Grundverhalten ändert sich.

Sehr geringen (oft vernachlässigbaren) Einfluss auf die stationäre Ge-

schwindigkeit haben Druck- und Belastungskraftänderungen, wenn an die Stelle

des Drosselventils ein Zwei-Wege-Stromregelventil tritt (s. Abschn. 8.2.2). Aber

das dynamische Verhalten wird infolge der Kolbenbewegung des Druckdifferenz-

ventils im Stromregelventil beeinflusst. Es entsteht eine zusätzliche hydraulische

Kapazität C

hVD

aus Kolbenfläche A

VD

und Federkonstante c

VD

des Druckdifferenz-